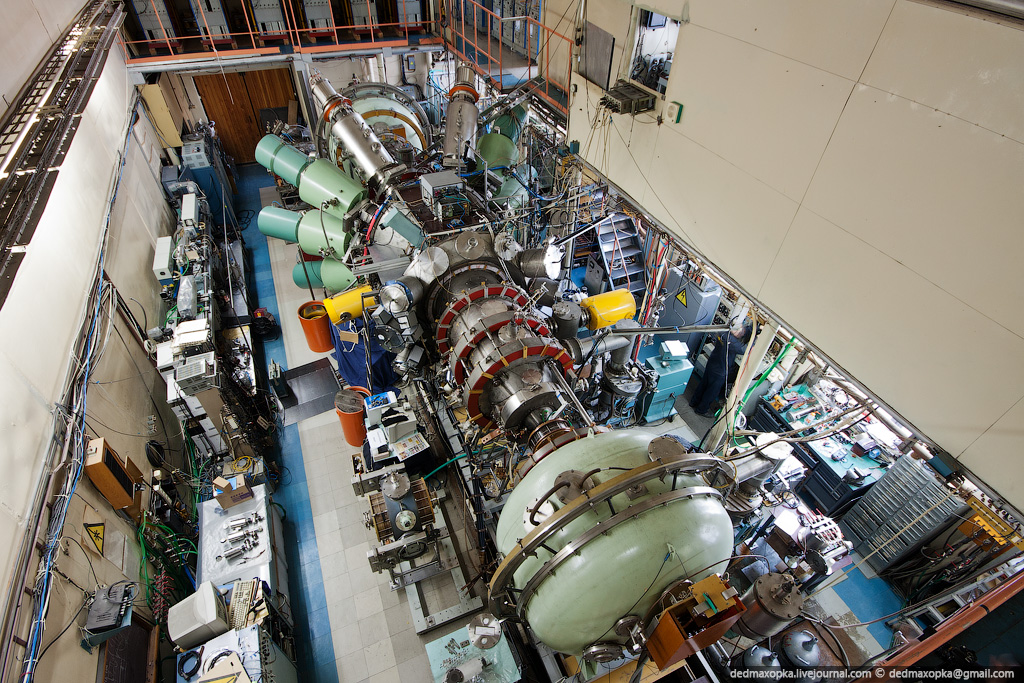

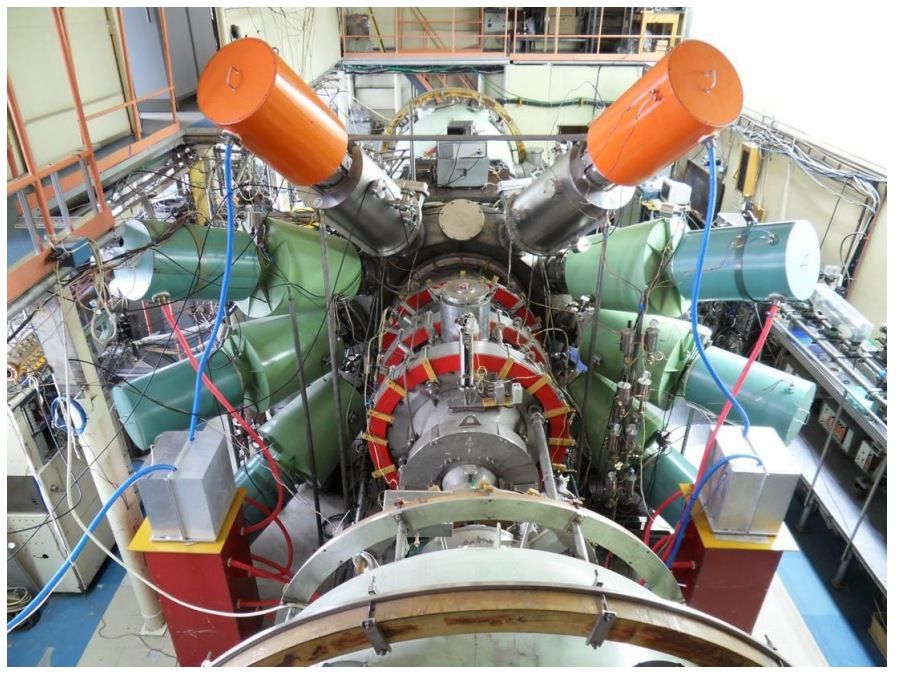

Открытая ловушка ГДЛ, на которой получены впечатляющие результаты

Среди всего многообразия предложений, как же извлекать энергию из термоядерного слияния больше всего ориентируются на стационарное удержание относительно неплотной термоядерной плазмы. Например проект ИТЭР и шире — тороидальные ловушки токамаки и стеллараторы — именно отсюда. Тороидальные они потому что это простейшая форма замкнутого сосуда из магнитных полей (из-за теоремы о причесывании ежа сферический сосуд сделать не получится). Однако на заре исследований в поле управляемого термоядерного синтеза фаворитами выглядели не ловушки сложной трехмерной геометрии, а попытки удержать плазму в так называемых открытых ловушках. Это обычно тоже магнитные сосуды циллиндрической формы в которых плазма хорошо удерживается в радиальном направлении и утекает с обоих концов. Идея изобретателей тут проста — если нагрев новой плазмы термоядерной реакцией будет идти быстрее, чем расход тепла с утекающей с концов — то и бог с ним, с открытостью нашего сосуда, энергия будет вырабатываться, а утечка все равно будет происходить в вакуумный сосуд и топливо будет гулять в реакторе, пока не сгорит.

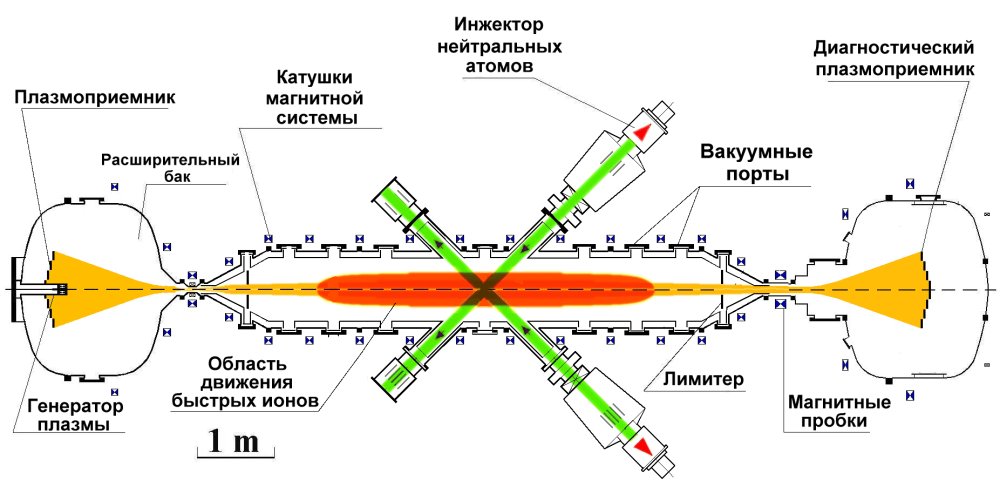

Идея открытой ловушки — магнитный циллиндр с пробками/зеркалами на концах и расширителями за ними.

Кроме того, во всех открытых ловушках применяются те или иные способы задержать плазму от вылета через концы — и самый простой здесь — это резко усилить магнитное поле на концах (поставить магнитные “пробки” в отечественной терминологии или “зеркала” в западной), при этом налетающие заряженные частицы будут, фактически, отпружинивать от зеркал-пробок и только небольшая часть плазмы будет проходить сквозь них и попадать в специальные расширители.

И чуть менее схематическое изображение героини сегодняшнего дня — добавляется вакуумная камера, в которой летает плазма, и всякое оборудование.

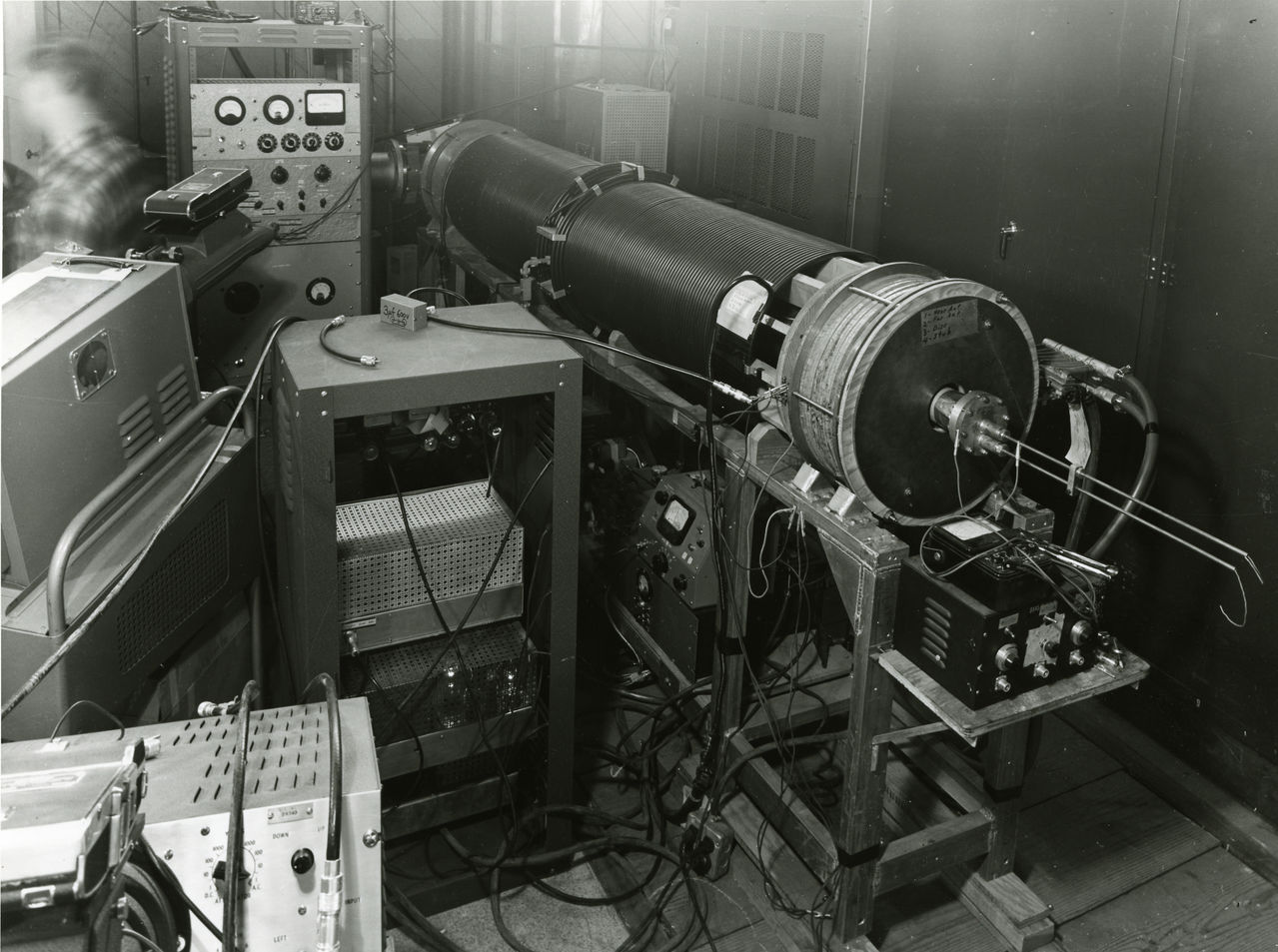

Первый эксперимент с “зеркальной” или “открытой” ловушкой — Q-cucumber был поставлен в 1955 году в американской Lawrence Livermore National Laboratory. На долгие годы эта лаборатория становится лидером в развитии концепции УТС на базе открытых ловушек (ОЛ).

Первый в мире эксперимент — открытая ловушка с магнитными зеркалами Q-cucumber

По сравнению с замкнутыми конкурентами в плюсы ОЛ можно записать гораздо более простую геометрию реактора и ее магнитной системы, а значит — дешевизну. Так, после падения первого фаворита УТС — Z-pinch реакторов открытые ловушки получают максимальный приоритет и финансирование в начале 60х годов, как обещающие быстрое решение за небольшие деньги.

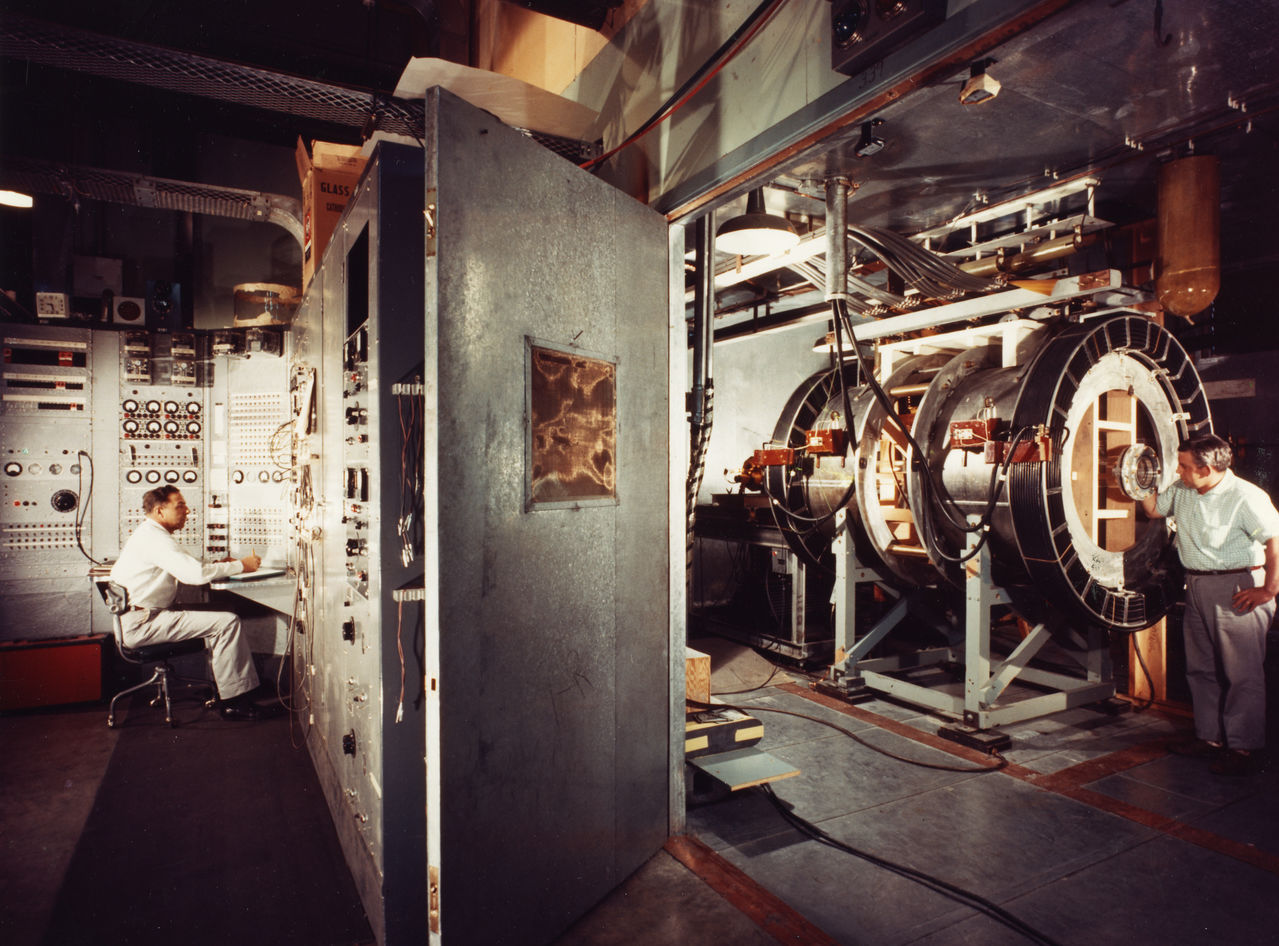

Начало 60х, ловушка Table Top

Однако тот самый Z-pinch пошел в отставку не случайно. Его похороны были связаны с проявлением природы плазмы — нестабильностями, которые разрушали плазменные образования при попытке сжать плазму магнитным полем. И именно эта, плохо изученная 50 лет назад особенность сразу начала раздражающе мешать экспериментаторам с открытыми ловушками. Желобковые неустойчивости заставляют усложнять магнитную систему, вводя кроме простых круглых соленоидов “палки Иоффе”, “бейсбольные ловушки” и “катушки инь-янь” и снижать отношение давления магнитного поля к давлению плазмы (параметр ?).

«Бейсбольный» сверхпроводящий магнит ловушки Baseball II, середина 70х

Кроме того, утечка плазмы идет по разному для частиц с разной энергии, что приводит к неравновесности плазмы (т.е. немаксвелловскому спектру скоростей частиц), что вызывает еще ряд неприятных неустойчивостей. Эти неустойчивости в свою очередь “раскачивая” плазму ускоряют ее уход через концевые пробкотроны.В конце 60х годов простые варианты открытых ловушек достигли предела по температуре и плотности удерживаемой плазмы, и эти цифры были намного порядков меньше нужных для термоядерной реакции. Проблема в основном заключалась в быстром продольном охлаждении электронов, на которых затем теряли энергию и ионы. Нужны были новые идеи.

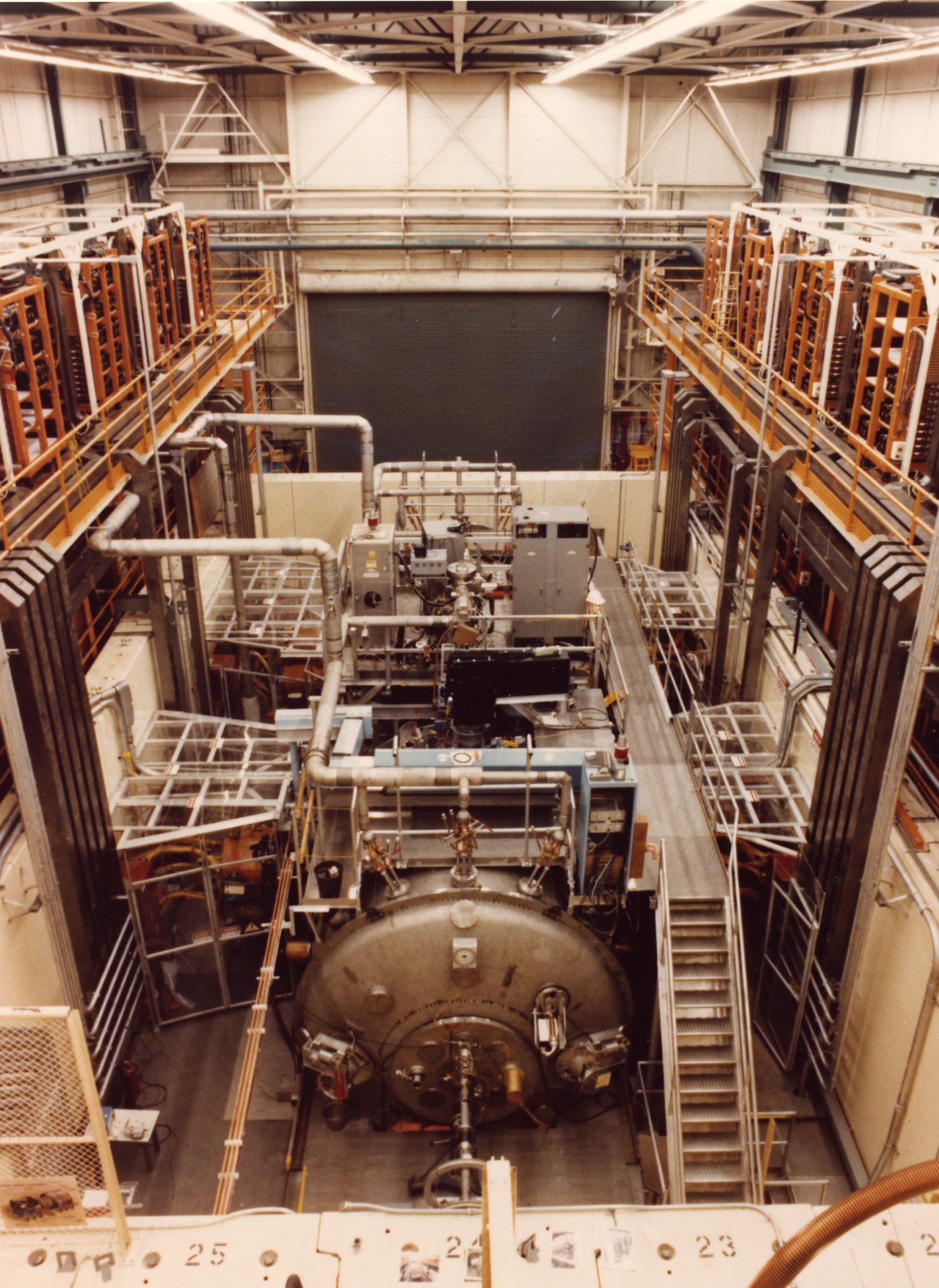

Успешнейшая амбиполярная ловушка TMX-U

Физики предлагают новые решения, связанные прежде всего с улучшением продольного удержания плазмы: амбиполярное удержание, гофрированные ловушки и газодинамические ловушки.

- Амбиполярное удержание базируется на том факте, что электроны “вытекают” из открытой ловушки в 28 раз быстрее ионов дейтерия и трития, и на концах ловушки возникает разность потенциалов — положительный от ионов внутри и отрицательный снаружи. Если на концах установки сделать усиления поля с плотной плазмой, то амбиполярный потенциал в плотной плазме будет удерживать внутреннее менее плотное содержимое от разлета.

- Гофрированные ловушки создают на конце “ребристое” магнитное поле, на котором разлет тяжелый ионов тормозиться из-за “трения” об запертые в “впадинах” поля ловушки.

- Наконец газодинамические ловушки создают магнитным полем аналог сосуда с маленькой дырочкой, из которого плазма вытекает с меньшей скоростью, чем в случае “зеркал-пробок”.

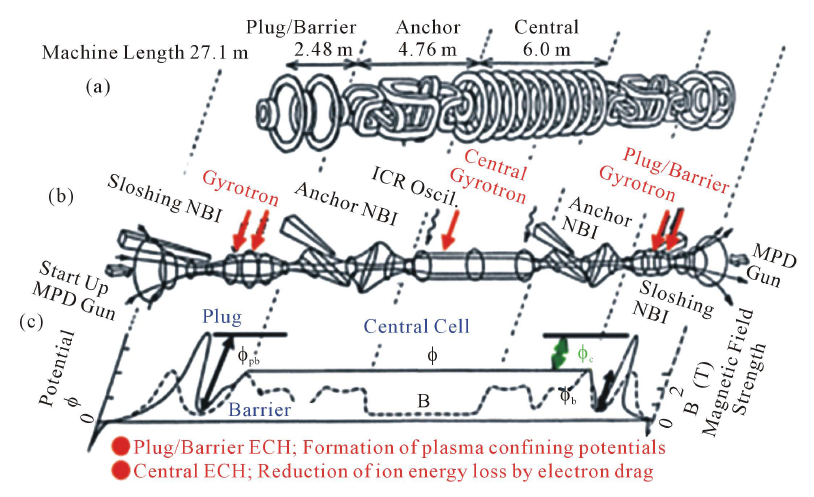

Интересно, что все эти концепции, по которым были построены экспериментальные установки потребовали дальнейшего усложнения инженерии открытых ловушек. Прежде всего, здесь впервые в УТС появляются сложные ускорители нейтральных пучков, которые нагревают плазму (в первых установках нагрев достигался обычным электрическим разрядом) и модулируют ее плотность в установке. Добавляется и радиочастотный нагрев, впервые появившийся на рубеже 60х/70х в токамаках. Строятся крупные и дорогие установки Gamma-10 в Японии, TMX в США, АМБАЛ-М, ГОЛ и ГДЛ в Новосибирском ИЯФе.

Схема магнитной системы и нагрева плазмы Gamma-10 хорошо иллюстрирует как далеко ушли от простых решений ОЛ к 80-м годам.

Параллельно, в 1975 на ловушке 2Х-IIB американские исследователи первыми в мире достигают символичной температуры ионов в 10 кЭв — оптимальной для протекания термоядерного горения дейтерия и трития. Надо заметить, что в 60е и 70е прошли под знаком погони за нужной температуры хоть каким путем, т.к. температура определяет, заработает ли реактор вообще, тогда как два других параметра — плотность и скорость утечки энергии из плазмы (или чаще это называют “временем удержания”) можно компенсировать увеличением размера реактора. Однако несмотря на символическое достижение, 2Х-IIB была очень далеко от того, что бы называться реактором — теоретическая выделяемая мощность составляла бы 0,1% от затрачиваемой на удержание и подогрев плазмы. Серьезной проблемой оставалась низкая температура электронов — порядка 90 эВ на фоне 10 кЭв ионов, связанная с тем, что так или иначе электроны охлаждались о стенки вакуумной камеры, в которой расположена ловушка.

Элементы ныне не работающей амбиполярной ловушки АМБАЛ-М

В начале 80х приходится пик развития этой ветви УТС. Пиком развития становится американский проект MFTF стоимостью в 372 млн долларов (или 820 млн в сегодняшних ценах, что приближает проект по стоимости к такой машине как Wendelstein 7-X или токамаку K-STAR).

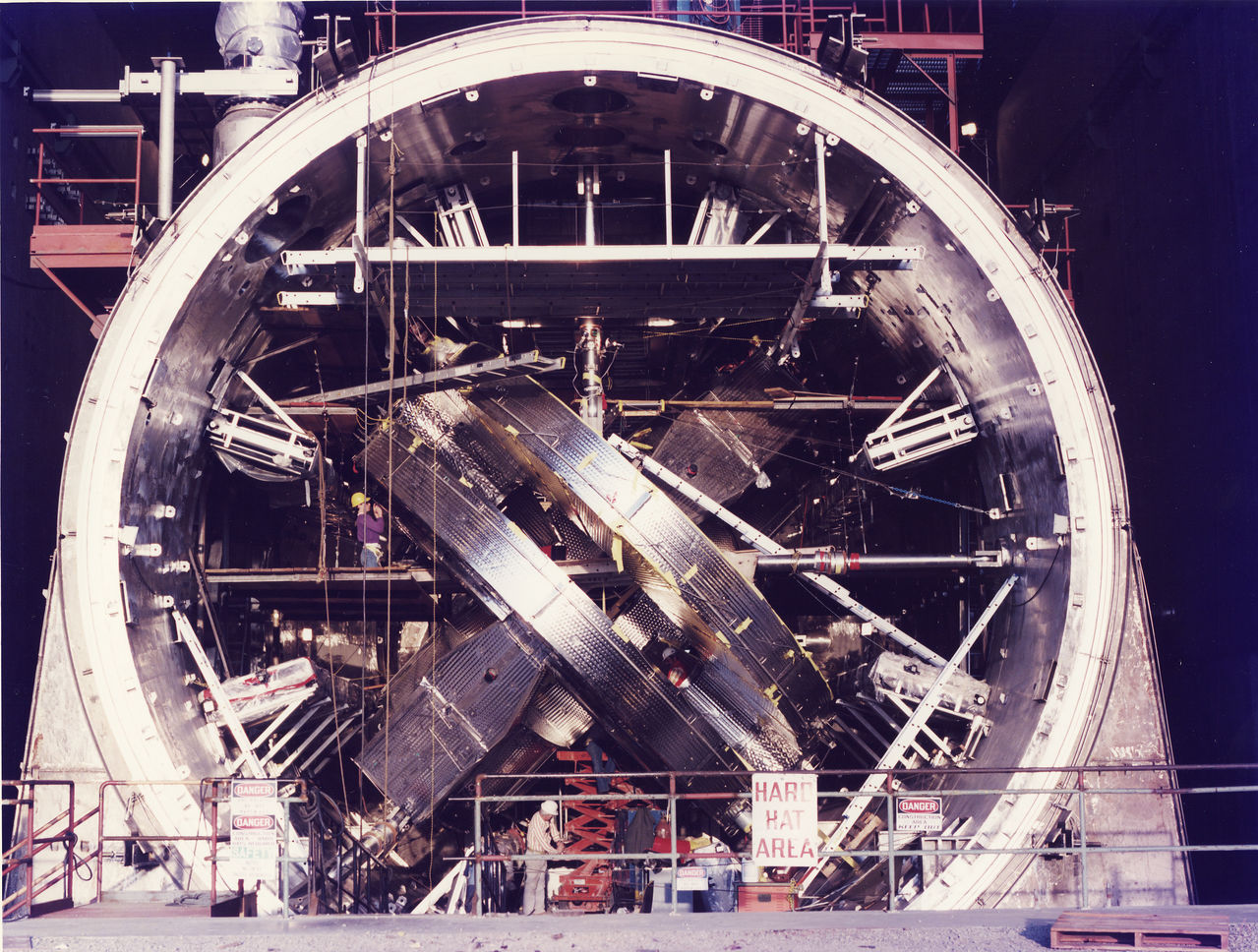

Сверхпроводящие магнитные модули MFTF…

И корпус ее 400 тонного концевого сверхпроводящего магнита

Это была амбиполярная ловушка со сверхпроводящими магнитами, в т.ч. шедевральными концевыми “инь-янь”, многочисленными системами и подогрева диагностики плазмы, рекордная по всем параметрам. На нем планировалось достичь Q=0,5, т.е. энерговыход термоядерной реации всего в два раза меньше затрат на поддержание работы реактора. Каких же результатов достигла эта программа? Она была закрыта политическим решением в состоянии, близком к готовности к запуску.

Концевой «Инь-Янь» MFTF во время монтажа в 10-метровой вакуумной камере установки. Ее длина должна была достигать 60 метров.

Не смотря на то, что это шокирующее со всех сторон решение очень сложно объяснить, я попробую.

К 1986 году, когда MFTF была готова к запуску на небосклоне концепций УТС зажглась звезда другого фаворита. Простая и дешевая альтернатива “забронзовевшим” открытым ловушкам, которые к этому моменту стали слишком сложными и дорогими на фоне изначальной концепции начала 60х Все эти сверхпроводящие магниты головоломных конфигураций, инжекторы быстрых нейтралов, мощные радиочастотные системы нагрева плазмы, головоломные схемы подавления нестабильности — казалось, что никогда такие сложные установки не станут прообразом термоядерной электростанции.

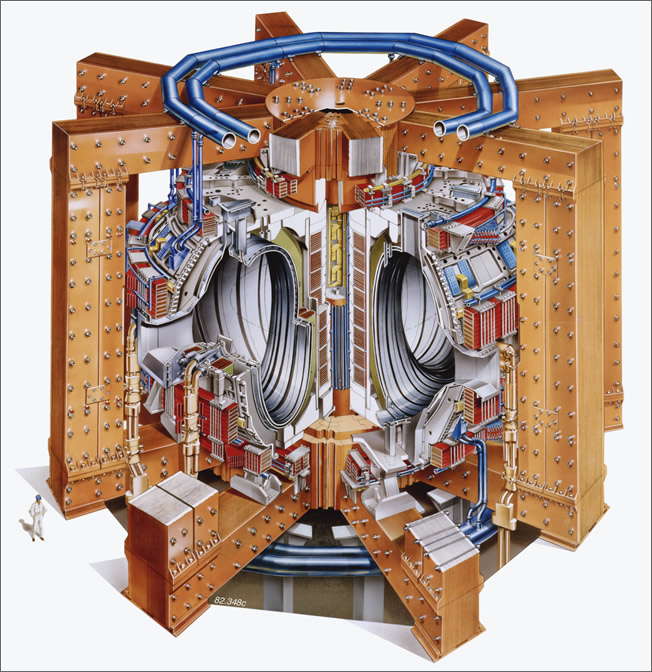

JET в первоначальной лимитерной конфигурации и медными катушками.

Итак токамаки. В начале 80х годов эти машины достигли параметров плазмы, достаточной для горения термоядерной реакции. В 1984 году пущен европейский токамак JET, который должен показать Q=1, и он использует простые медные магниты, его стоимость составляет всего 180 млн долларов. В СССР и Франции проектируют сверхпроводящие токамаки, которые почти не тратят энергию на работу магнитной системы. В то же время физики, работающие на отрытых ловушках годами не могут добиться прогресса в повышении устойчивости плазмы, электронной температуры, и обещания по достижениям MFTF становятся все более расплывчатыми. Следующие десятилетия, кстати, покажут, что ставка на токамаки оказалась сравнительно оправданной — именно эти ловушки дошли до уровня мощностей и Q, интересных энергетикам.

Успехи открытых ловушек и токамаков к началу 80х на карте «тройного параметра». JET достигнет точки слегка выше «TFTR 1983» в 1997 году.

Решение по MFTF окончательно подрывает позиции этого направления. Хотя эксперименты в новосибирском ИЯФ и на японской установке Gamma-10 продолжаются, в США закрывают и довольно успешные программы предшественников TMX и 2Х-IIB.

Конец истории? Нет. Буквально на наших глазах, в 2015 году, происходит удивительная тихая революция. Исследователи из института ядерной физики им. Будкера в Новосибирске, последовательно улучшавшие ловушку ГДЛ (кстати, надо заметить, что на западе первенствовали амбиполярные, а не газодинамические ловушки) внезапно достигают параметров плазмы, которые были предсказаны, как “невозможные” скептиками в 80х.

Еще раз ГДЛ. Зеленые цилиндры, торчащие в разные стороны — это инжекторы нейтралов, о которых речь ниже.

Три основные проблемы, похоронившие открытые ловушки — МГД устойчивость в осесимметричной конфигурации (потребовавшая магнитов сложной формы), неравновесность функции распределения ионов (микронеустойчивости), и низкая электронная температура. В 2015 году ГДЛ, при значении бета 0,6 достигла температуры электронов в 1 кЭв. Как это произошло?

Уход от осевой (цилиндрической) симметрии в 60х в попытках победить желобковые и другие МГД-неустойчивости плазмы привел кроме усложнения магнитных систем еще и к увеличению потерь тепла из плазмы в радиальном направлении. Группа ученых, работавших с ГДЛ использовала идею 80х годов по приложению радиального электрического поля, создающего завихренную плазму. Этот подход привел к блестящей победе — при бета 0,6 (напомню, что это отношение давления плазмы к давлению магнитного поля — весьма важный параметр в конструкции любого термоядерного реактор — т.к. скорость и плотность энерговыделения определяются давлением плазмы, а стоимость реактора определяется мощностью его магнитов), по сравнению с токамачной 0,05-0,1 плазма стабильна.

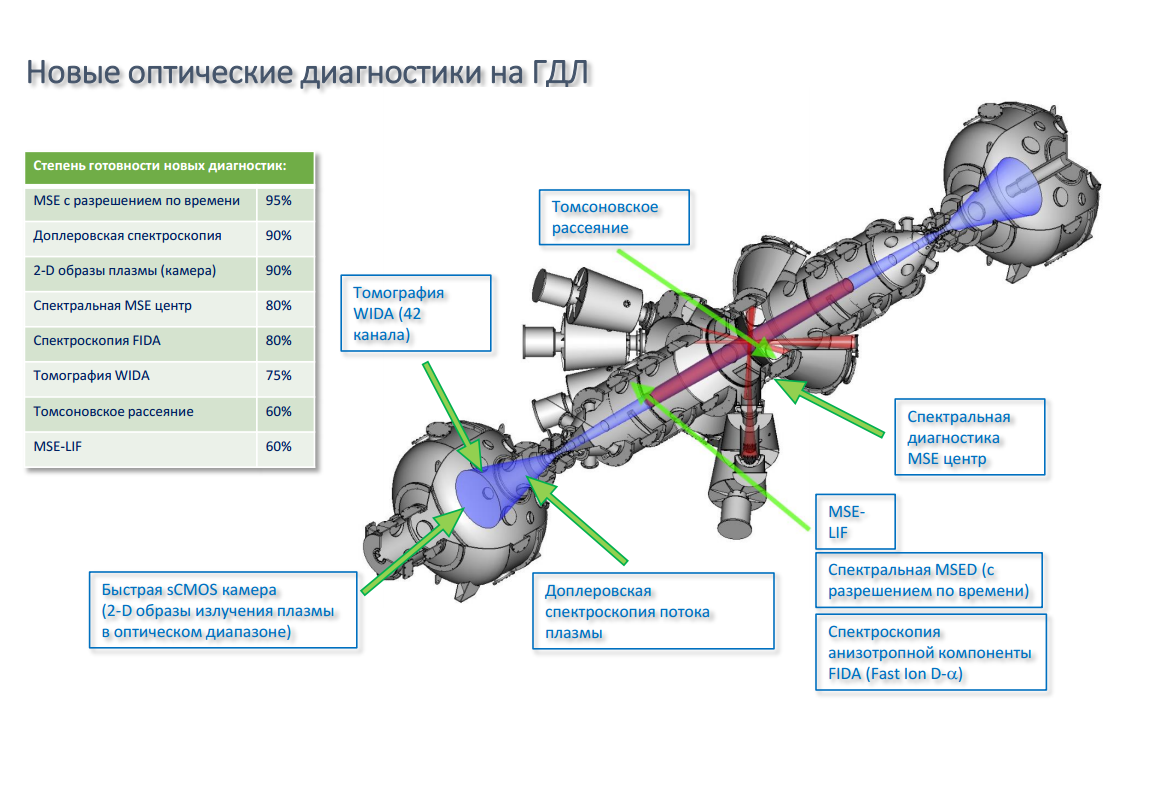

Новые измерительные приборы-«диагностики», позволяют лучше понимать физику плазмы в ГДЛ

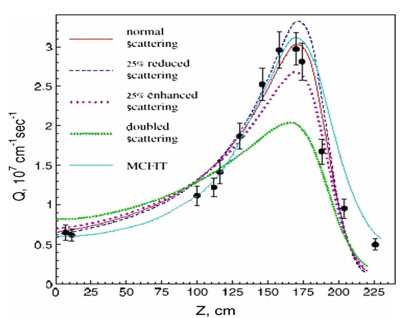

Вторая проблема с микронеустойчивостями, вызванная недостатком ионов с низкими температурами (которые вытягиваются с концов ловушки амбиполярным потенциалом) была решена с помощью наклона инжекторов нейтральных лучей под углом. Такое расположение создает вдоль плазменной ловушки пики плотности ионов, которые задерживают “теплые” ионы от ухода. Относительно простое решение приводит к полному подавлению микронеустойчивостей и к значительному улучшению параметров удержания плазмы.

Поток нейтронов от термоядерного горения дейтерия в ловушке ГДЛ. Черные точки — измерения, линии — разннобразные расчетные значения для разного уровня микронестабильностей. Красная линия — микронестабильности подавлены.

Наконец, главный “могильщик” — низкая температура электронов. Хотя для ионов в ловушках достигнуты термоядерные параметры, высокая электронная температура является ключем к удержанию горячих ионов от остыванию, а значит к высоким значением Q. Причиной низкой температуры является высокая теплопроводность “вдоль” и амбиполярный потенциал, засасывающий “холодные” электроны из расширителей за концами ловушки внутрь магнитной системы. До 2014 года электронная температура в открытых ловушках не превышала 300 эВ, а в ГДЛ было получено психологически важное значение в 1 кЭв. Оно получено за счет тонкой работы с физикой взаимодействия электронов в концевых расширителях с нейтральным газом и поглотителями плазмы.

Это переворачивает ситуацию с ног на голову. Теперь уже простые ловушки снова угрожают первенству токамаков, достигших монструозных размеров и сложности (несколько примеров сложности систем ИТЭР). Причем это мнение не только ученых из ИЯФ, но и серьезных американских ученых, опубликованное в авторитетных журналах.

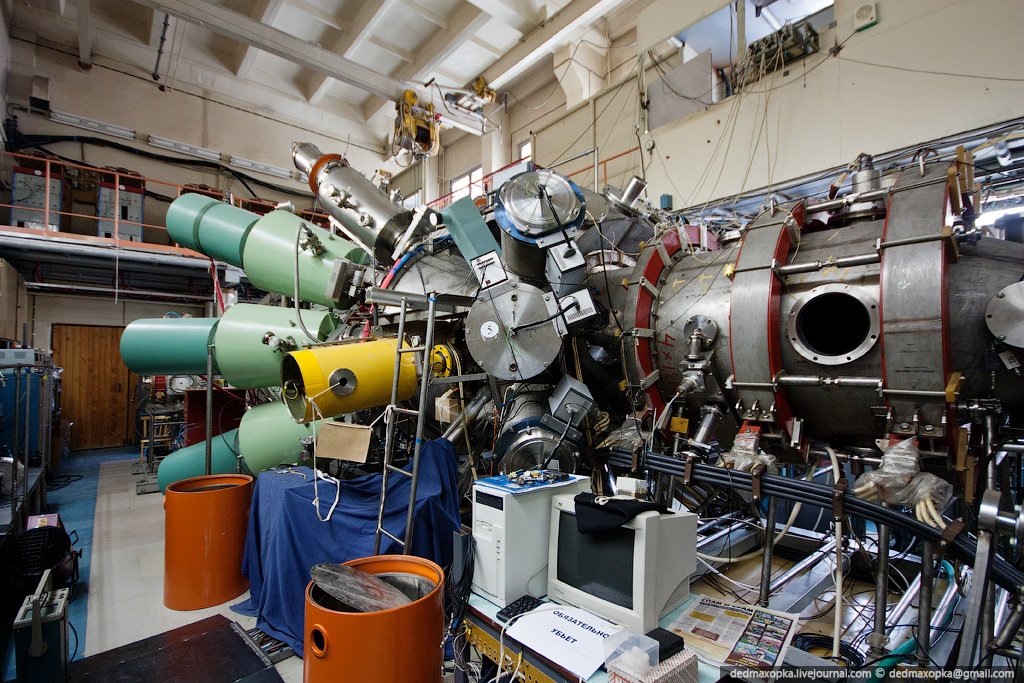

Еще ГДЛ вблизи. За фотографии спасибо dedmaxopka

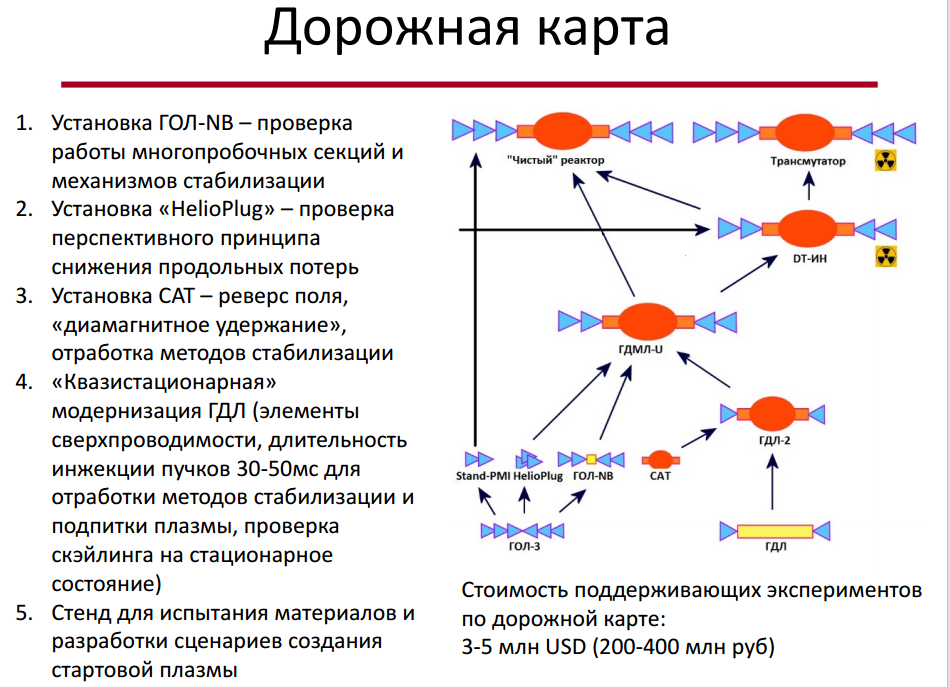

Пока впрочем успехи ГДЛ привели к новым предложениям по установкам только в самом ИЯФ. Выиграв грант Минобрнауки в 650 млн рублей, институт построит несколько инженерных стендов, в рамках перспективного ректора "ГДМЛ-U", объединяющего идеи и достижения ГДЛ и способ улучшения продольного удержания ГОЛ. Хотя под влиянием новых результатов образ ГДМЛ меняется, но она остается магистральной идеей в области открытых ловушек.

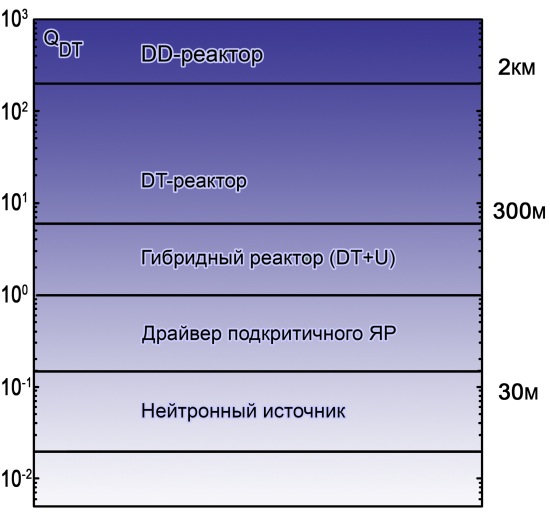

Где находятся текущие и будущие разработки по сравнению с конкурентами? Токамаки, как известно, достигли значения Q=1, решили множество инженерных проблем, перешлю к строительству ядерных, а не электрических установок и уверено движутся к уже скорее прообразу энергетического реактора с Q=10 и термоядерной мощностью до 700 МВт (ИТЭР). Стеллараторы, отстающие на пару шагов переходят от изучения принципиальной физики и решению инженерных проблем при Q=0.1, но пока не рискуют заходить на поле истинно ядерных установок с термоядерным горением трития. ГДМЛ-U могла бы быть похожа на стелларатор W-7X по параметрам плазмы (будучи, однако, импульсной установкой с длительностью разряда в несколько секунд против получасовой в перспективе работы W-7X), однако за счет простой геометрии ее стоимость может быть в несколько раз меньше немецкого стелларатора.

Оценка ИЯФ.

Есть варианты использования ГДМЛ в качестве установки для исследования взаимодействия плазмы и материалов (таких установок, впрочем, довольно много в мире) и в качестве термоядерного источника нейтронов для разных целей.

Экстраполяция размеров ГДМЛ в зависимости от нужного Q и возможных применений.

Если же завтра открытые ловушки вновь станут фаворитами в гонке к УТС, можно было бы рассчитывать, что за счет меньших капвложений в каждый этап, к 2050 году они догонят и перегонят токамаки, став сердцем первых термоядерных электростанций. Если только плазма не преподнесет новые неприятные сюрпризы…

Комментарии (75)

alltiptop

13.03.2016 18:31+18Как всё хорошо начиналось — «Тихий термоядерный переворот», а закончилось «к 2050 году они догонят и перегонят токамаки». Коварная гравитация. Ой, плазма.

tnenergy

13.03.2016 18:35+2Переворот в том плане, что уже похороненный концепт внезапно вот оказывается весьма перспективен.

arheops

13.03.2016 20:19Ну так и такомак в 300 метров обещает те же результаты. Тут вон меньше 100 метров итер десятилетя строят, а ребята так легко отмаштабировали 15 метровую(или сколько там сейчас?) установку до 2км. Круто, чего.

tnenergy

13.03.2016 20:33+1Токамак на 300 метров — это что-то невероятное по сложности, боюсь далеко за пределами возможностей конструкционных материалов и промышленных процессов, а вот научная установка длиной 27 километров у нас, например, есть (это БАК), а околокилометровых есть с десяток.

Насчет скейлинга, конечно, никто не поручится, для этого у нужны промежуточные ступени. Более того, в 2016 году ГДМЛ-U проект начали менять на Q=1, что автоматически помещает ее в топ 5 термоядерных установок мира (в 2020 году).

arheops

13.03.2016 20:40Ну так у этой установки соотношение высоты к длине судя по фото тоже не больше 1 к 5. Вообще масштабирования установки в 100+ раз одновременно признавая, что плазма недостаточно изучена — не сильно научно.

tnenergy

13.03.2016 20:57+1Разумеется это не научный, а популярный скейлинг. В серьезных статьях рассматривались варианты до Q=1, с масштабированием по мощности порядка 50, а по размерам порядка 5. Причем если говорить про ГДМЛ — то это скейлинг удлинением

sim31r

14.03.2016 01:54Вроде бы Токамак чем больше, чем ниже нагрузка на конструкционные материалы. Больше радиус, ниже угловая скорость частиц, проще удержать плазму. Так же как и с БАК, большой размер не усложняет, а упрощает достижение больших энергий частицами.

SuperZveruga

16.03.2016 14:46Основной недостаток Токамаков это требование к огромному числу сверхпроводящих кабелей. Ещё одной проблемой является термоизоляция между плазменным тороидом и внешними сверхпроводящими магнитами. Представьте себе, внутри температура миллионы градусов, а снаружи близка к абсолютному нулю.

SuperZveruga

16.03.2016 14:41Принципиальное отличие между ИТЭР и промышленным ТЯР на основе ГДМЛ это стоимость. ГДМЛ значительно дешевле. На порядок.

Второе отличие это возможность использования ГДМЛ в качестве нейтронных источников, которые можно использовать:

а) в исследовании материалов;

б) производстве специальных материалов;

в) в качестве средства розжига ядерной реакции таких слабоактивных материалов как U238 (ядерная зажигалка);

г) в качестве средства сжигания ядерных отходов (термоядерная печь).

В программе развития атомной отрасли Росатома присутствует проект ядерного реактора с сердцевиной из ГДМЛ в качестве зажигалки с одной стороны и средства дожигания отходов с другой.

tnenergy

16.03.2016 21:36Принципиальное отличие между ИТЭР и промышленным ТЯР на основе ГДМЛ это стоимость. ГДМЛ значительно дешевле. На порядок.

Простите, но это не объективно. Где можно посмотреть проектную смету промышленного ТЯР на основе ГДМЛ?

Второе отличие это возможность использования ГДМЛ в качестве нейтронных источников, которые [...]

Отличие от ИТЭР, но не от токамаков.

SuperZveruga

16.03.2016 23:05Простите, но это не объективно. Где можно посмотреть проектную смету промышленного ТЯР на основе ГДМЛ?

Так заявляют учёные ИЯФ. Они сравнивали стоимость достижения температуры на своей установке и существующих тороидальных реакторах.

Статья которую мы комментируем с бородой. Ей уже несколько лет и некоторые подробности из оригинала тут не указаны.

Отличие от ИТЭР, но не от токамаков.

А как вы собираетесь выводить нейтроны из плазменного бублика, если он весь, целиком и полностью окружён термо- и радиационной защитой, Так как необходимо оберегать сверхпроводники тороидальных магнитов от излучения плазменного шнура.

tnenergy

16.03.2016 23:20+1Так заявляют учёные ИЯФ. Они сравнивали стоимость достижения температуры на своей установке и существующих тороидальных реакторах.

Так вот, там нет даже точной сметы (и полного проекта) на ГДМЛ, есть только на некоторые предшествующие установки. До промышленных реакторов еще далеко.

А как вы собираетесь выводить нейтроны из плазменного бублика, если он весь, целиком и полностью окружён термо- и радиационной защитой

Поищите информацию по Test Blanket Modules ИТЭРа — это такие штуковины 1,5х2 метров, обращенные к плазме, на которые падает нейтронный поток до 5*10^14 нейтронов в секунду на см квадратный. Ну и вообще про систему port plug'ов.

SuperZveruga

17.03.2016 00:31Так вот, там нет даже точной сметы (и полного проекта) на ГДМЛ, есть только на некоторые предшествующие установки. До промышленных реакторов еще далеко.

У них есть такой параметр как Q — отношение эффективности удержания плазмы магнитным полем. Для ГДМЛ достигнуто значение 60%. Для Токамака — 5-10%. А это означает, что стоимость сверхпроводящих магнитов в ГДМЛ будет в 6-12 раз дешевле.

Поищите информацию по Test Blanket Modules ИТЭРа.

Эти окошки менее эффективны по сравнению с торцами ГДМЛ, через которые просачивается плазма с нейтронами.

Обо всём этом пишет автор ГДМЛ Алексей Беклемишев. Ссылку на статью которого я привёл ниже.

tnenergy

21.03.2016 09:37+1У них есть такой параметр как Q — отношение эффективности удержания плазмы магнитным полем. Для ГДМЛ достигнуто значение 60%. Для Токамака — 5-10%.

Вы путаете с бетой — отношением давления плазмы к давлению магнитного поля. Цифры правильные...

А это означает, что стоимость сверхпроводящих магнитов в ГДМЛ будет в 6-12 раз дешевле.

Нельзя так в лоб оценивать разные конфигурации. Но в целом это одно из важнейших преимуществ, безусловно.

Эти окошки менее эффективны по сравнению с торцами ГДМЛ, через которые просачивается плазма с нейтронами.

Да с чего это вдруг они менее эффективны-то? Да, и нейтроны в ГДМЛ и любой другой ОЛ будут лететь во всех направлениях от горячей части, где идет термоядерная реакция, а не "просачиваться". Тут можно очень много плюсов и минусов относительно токамаков найти, но с точки зрения улавливания нейтронов токамаки даже лучше (см ARC и его бланкет) линейных ловушек, вопрос лишь в цене инженерии.

P.S. Беклемишева я регулярно публикую в своем ЖЖ.

PretorDH

13.03.2016 19:32Похоже как заплели термоядерный шнур в косичку установив инжекторы тангенциально…

rw6hrm

13.03.2016 19:39… чтот не могу решить, что меня привлекает на шестой картинке: конфигурация тяжёлого металла или физик-ядерщик справа… ;)

Arxitektor

13.03.2016 19:50А термоядерный двигатель пусть и импульсный на базе такого реактора сделать можно?

если изменить конфигурацию полей с одной из сторон ?

tnenergy

13.03.2016 20:03+1Теоретически да, есть полуфантазийное вот такое предложение, есть более серьезное предложение Беклемешева на базе ГОЛ с винтовым полем (могу ссылку на статью дать).

tnenergy

13.03.2016 20:15Пардон, Беклемишев.

surzam

14.03.2016 12:23Давайте ссылку

tnenergy

14.03.2016 12:25- A. D. Beklemishev. Helicoidal System for Axial

Plasma Pumping in Linear Traps // Fusion Science

and Technology, V.63, N.1T, May 2013. P.355 - A. D. Beklemishev. Helical plasma thruster // Physics

of Plasmas 22, 103506 (2015); doi: 10.1063/1.4932075

tnenergy

14.03.2016 12:41Хм, поправка — про двигатель именно вторая ссылка. Первая по открытой ловушке СМОЛА.

AVSudnikov

14.03.2016 14:58Если позволите, уточню вашу поправку. Обе статьи про одну и ту же идею, в первой эта идея применяется к открытым ловушкам (любым) в качестве «улучшенной пробки», во второй — к плазменным двигателям.

Оба варианта идеи пока не проверены, первые эксперименты по обоим будут, скорее всего, проведены на одной и той же (существующей пока крайне фрагментарно) установке «СМОЛА».

- A. D. Beklemishev. Helicoidal System for Axial

Duduka

14.03.2016 13:10вопросы к полуфантазийному предложению:

почему суперпроводник не делать из порошка(игл), закатанного в медь с каналами для охлаждения, чтобы силы не рвали зону проводимости?

почему зону не сделать на на скрещивающихся плазматронах(зачем разгонять элекроны, если нужно генерировать ионы), восьмигранником например, наподобие звезды смерти, где промивоположные плазмогенераторы заряженны одинаково?

tnenergy

14.03.2016 21:30+1почему суперпроводник не делать из порошка(игл), закатанного в медь с каналами для охлаждения, чтобы силы не рвали зону проводимости?

Хм, не очень понял предложение. Сверхпроводники так примерно и делают — филаменты в медной матрице, но пондемоторные силы от этого никуда не деваются.

почему зону не сделать на на скрещивающихся плазматронах(зачем разгонять элекроны, если нужно генерировать ионы), восьмигранником например, наподобие звезды смерти, где промивоположные плазмогенераторы заряженны одинаково?

Ну, наверное, потому что работа термоядерного реактора не очень похожа на поливание костра бензином из шлангов.

Duduka

15.03.2016 05:30Силы, да, но только в том решении, которое Вы показали их отрабатывает сборка с обмоткой, и как результат разрыв, а если нагрузить ими что-то более растяжимое(хотя да, что будет не хрупким при температуре кипении водорода), увеличивая/сжимая зону проводимости, как супермаховики делали?

Наверное работа ТЯ реактора и не похожа, но в том прожекте, который обсуждали на ЛЖ, это не совсем ТЯ реактор, его цель не трансформация энергий, а получение прибавки за счет ТЯ реакции, и по своей сути аналогия поливания костра именно ей и соответсвует (костер — ТЯ реакция).

Вероятно я сильно не прав, и перепутал понедельник с пятницей, прошу прощения.

SuperZveruga

16.03.2016 15:04Масса и заряд электронов сильно отличаются от положительно заряженных ионов. По этой причине в одном и том же электромагнитном поле электроны и ионы ускоряются по разному. При этом электроны и ионы к тому же влияют друг на друга. Отсюда и все нестабильности в плазме.

Эти нестабильности являются причиной затухания плазмы. Из-за этой проблемы термоядерный реактор не зажигается, а плазменный двигатель не разгоняет как полагается. Для плазменных двигателей даже придумали несколько вариантов нейтрализации этой проблемы, но они все несовершенны.

Открытие российских учёных в физике плазмы, о котором долгое время ходили не подтверждающиеся слухи, заключается в нахождение такой конфигурации электромагнитных полей, которые позволяют разгонять электроны совместно с ионами без затрат энергии на торможение электронов или ионов из-за взаимодействия друг с другом. Открытие плазменного кристалла, за который президент РАН Фортов, основоположник теории неравновесной плазмы, получил награду, также относится к этому явлению.

SuperZveruga

16.03.2016 15:11В газодинамической ловушке модернизированной в Новосибирске используются механизм запирания плазмы на основе специально сконфигурированного переменного электромагнитного поля влияющего на электроны и ионы таким образом, чтобы они перемещались совместно не влияя друг на друга. Об этом главном моменте изобретения в статье автора сказано вскользь.

tnenergy

16.03.2016 21:33Хм, а можно чуть в менее общей терминологии, про что вы конкретно?

SuperZveruga

17.03.2016 00:21+1Вот подробная и очень интересная статья про ГДМЛ от автора устройства.

Эффективное многопробочное удержание… оказалось возможным благодаря коллективному рассеянию ионов на колебаниях плазмы (подобно уменьшению потока воды из гудящего крана).

Т. е., чтобы плазма не утекала её стараются задержать инициируя в ней резонансные колебания. Та турбулентность (колебания, вихри в плазме), которая мешала ей разгореться, оказалась очень полезным инструментом для манипулирования ей.

Там же рассказывается про меньшую стоимость ГДМЛ по сравнению с Токамаком, а также варианты применения ГДМЛ.

К слову, это открытие имеет отношение к распространению детонации, по этому мы наблюдаем всплеск интереса со стороны инженеров в последние 10 лет к детонационным двигателям.

Вы наверное также слышали в СМИ о том, что плазма способна сделать летательный аппарат невидимым для радаров. При этом многие инженеры в интернетах писали о том, что плазма наоборот — прекрасно отражает сигнал. Так вот это явление также связано с нестабильностью плазмы. Она действительно способна сделать самолёт невидимым или отражать сигнал, это не выдумка и самое главное мы знаем как это сделать.

Открытие плазменного кристалла позволило понять как создавать сверхчистые ёмкости для производства микросхем (устройства напыляющие нано-слои различных материалов на подложки, литографы).

Также открытие позволяет создавать принципиально новые наноматериалы, например солнечные батареи с рекордным для мировой науки КПД.

Ещё одно следствие совершённого открытия, это новые высокоэффективные плазменные двигатели для космических аппаратов.

Ну и как вишенка на торте, исследование плазменного кристалла позволило понять как распространяются так называемые плазмоны в материалах, что уже в ближайшие два года позволит создать радиооптический радар, о котором вы наверное также слышали из СМИ.

Для простейшего понимания процессов происходящих в плазме необходимо прочитать небольшой текст про так называемую Ленгмюровскую частоту.

tnenergy

21.03.2016 09:41И где здесь про "В газодинамической ловушке модернизированной в Новосибирске используются механизм запирания плазмы на основе специально сконфигурированного переменного электромагнитного поля"?

Я вижу ваш пересказ про способ удержания в ГОЛ-3, и потом про сияющие успехи плазмы. Исходно я подумал, что вы про КЛР или в западной терминологии шировое течение, обусловленное радиальным электрическим градиентом, но поле там не переменное электромагнитное. Но вроде нет.

ComodoHacker

13.03.2016 20:11+3Тем временем некая группа утверждает, что добилась полной воспроизводимости эффекта Росси.

tnenergy

13.03.2016 20:19+3Группа известная, в том плане, что они давно пытаются воспроизвести E-CAT, но пока я не назвал бы это полностью независимым воспроизведением.

kochetkov_ii

16.03.2016 23:47Да, как только LENR выйдет на промышленный масштаб, только ленивый не будет пинать всякие токомаки. А при упоминании об их стоимости и вероятных сроках реализации — плевать в лицо.

tnenergy

16.03.2016 23:59+2Как только выяснится, что LENR — мошенничество, только ленивый не будет пинать фамилию Росси. А при упоминании об объеме собранных денег и сроках вождения за нос — плевать в лицо.

Если вам не нравится эта фраза, подумайте, не слишком ли вы категоричны в своем высказывании...

calx

13.03.2016 20:18+2А как из ТЯ-реактора добывается электричество? Всё так же кипятим воду?

tnenergy

13.03.2016 20:25+9Почему-то этот вопрос очень волнует разных людей, не связанных с УТС. :) Теоретически для открытых ловушек можно извлекать энергию и напрямую электрически из плазмы, вопрос лишь в том, какая реакция будет служить термоядерным источником. Если это будет банальный D + T — то тогда нейтроны заберут 85% энергии, тут волей-неволей придется тормозить их в бланкете вокруг активной зоны, воспроизводить тритий, а энергию отводить через теплоноситель. Почти та же ситуация с D+D, хотя здесь мы можем уже порядка 20% энергии получить через прямое преобразование. Если это D + He3 — то тут довольно благоприятная ситуация для прямого извлечения энергии, хотя без турбин скорее всего и тут не обойдется. Наконец если это p+B — то основной канал потерь — жесткое рентгеновское излучение, которое скорее всего опять придется превращать в тепло и крутить турбины.

Короче история эта не про реактор, а про реакцию....Edmond

14.03.2016 19:24+7На самом деле, мне кажется, не стоит удивляться такому вопросу.

Читаешь про то, какими высокотехнологичными являются ядерные электростанции, восхищаешься вещам, которые очень сложно понять, но в один момент понимаешь, что все это нужно лишь для того, чтобы вскипятить воду.

MichaelBorisov

16.03.2016 23:07+1Ну так вода сама по себе же не закипает, на кипячение нужно энергию тратить, а откуда ее взять?

А паровой котел с турбиной и конденсатором являются, похоже, лучшей известной на сегодняшний день тепловой машиной промышленного масштаба. И даже если бы была построена идеальная тепловая машина Карно той же мощности — она бы не сильно ушла вперед по кпд из-за ограничений, накладываемых теорией.

sim31r

14.03.2016 01:07-1В северных регионах можно обойтись и без получения электричества. Экологически чистый источник тепловой энергии. Всё лучще, чем жечь газ и уголь.

SPBNike

14.03.2016 03:02+5ТЭС совмещают приятное с полезным. Т.е. не так. Электростанции работающие на тепловых турбинах в России и так вырабатывают побочного (условно-халявного) тепла больше чем его нужно для обогрева всех домов в стране. Проблема в том, что они недостаточно равномерно распределены. Собственно говоря халявность (что ценно в нашем чрезвычайно холодном климате) побочного тепла в большинстве случаев является причиной такого распространения центрального отопления.

MichaelBorisov

16.03.2016 23:17Почитайте по теме "динамическое отопление". Если с помощью тепловой машины производить электричество и использовать его для привода холодильной машины (теплового насоса) — то можно погреться на больше джоулей, чем выделилось при сжигании топлива.

Neuromantix

13.03.2016 20:44Мне почему-то интуитивно токамаки всегда казались не самым перспективным направлением. Они запредельно сложны, а напрашивается какое-либо простое и красивое решение. Типа этого.

saga111a

13.03.2016 21:09+2Плазма очень интересный объект, решая одну проблему удержания вы получаете еще 2, и так далее. В итоге на заре становления никто и подумать не мог, что все это станет таким монструозным. Не ясно насколько будут открытые ловушки "красивыми" когда "достигнут" показателей токамаков.

Neuromantix

13.03.2016 21:14Так судя по статье они уже перешагнули кое-где. Как минимум видится отсутствие проблем с дивертором, который в таких установках похоже вообще не нужен.

saga111a

13.03.2016 21:25перешагнули кое-где

я имел ввиду бету и Q. В том что проблемы могут отсутствовать я не учитывал. Все это в итоге должно отразиться в бете и в Q. Так сказать критерии численные.

tnenergy

14.03.2016 12:01+2Лично я считаю, что гипотетическая ОЛ- энергетический реактор будет если и попроще, то не кардинально, чем энергетический токамак. Но тут есть одно но — круглые магниты и высокая бета могут позволить достигнуть очень высоких показателей объемного энерговыделения (на DT 100 мегаватт на кубометр и больше), а это ключ к хорошей экономике. Осталось плазму уговорить.

saga111a

13.03.2016 21:07+2Трехмерные панорамы установок ИЯФа: http://ssrc.inp.nsk.su/BINP-pano/ в том числе и ГДЛ, хотя ГОЛ-3 выглядит круче.

MANIAK_dobrii

13.03.2016 21:30+2Выглядит очень круто, но, как-то грязно, пузатые мониторы и древние приборы. Интересно, зачем там в круговом зале трон с короной?

saga111a

13.03.2016 21:47+3Интересно, зачем там в круговом зале трон с короной?

Историю не помню, но гууглил "Будкер трон", нашел что это Скринскому подарили:

http://scfh.ru/papers/rytsari-kruglogo-stola/

Цитата разРГ | Александр Николаевич, откройте тайну: говорят, за ваши заслуги вам подарили чуть ли не королевский трон. Правда?

Скринский | Да, получил к 60-летию от своего коллектива. Все сделано по форме: есть и корона, и держава весом 12 кг, и булава. Мы это творение поставили в зал Ученого совета, но не у стола, а в стороне. Я всегда говорю, что подарок с намеком: если в институте все хорошо, то для директора — это трон, а если плохо — электрический стул. О такой возможности директор должен постоянно помнить.

impetus

14.03.2016 22:47+3У нас есть платы на ISA шине. Да ещё прога к нем на MS-DOS-е. Автор давно на пенсии, если жив ещё… Ну вот и компы соответствующие. Сермяга та же — работает, функцию выполняет, данные с датчиков собирает… И даже не знаешь, то ли гордиться исправностью древнего железа, то ли ужасаться отсталостью… В принципе не вижу причин выделять это из прочего исторически сложившегося набора средств — от здания, мостовой и водопровода,

сработанного ещё рабами Рима, до электросети времён помоложе. (А числогрызы у нас вполне современные)

(Но самый крутой комп в любом нии всё равно у секретарши директора)

saga111a

15.03.2016 13:27Проблема всего этого в ненадежности всей системы — сгорит машина и тогда уже любыми средствами будут покупать дорогое оборудование. Потому надо своевременно менять железо, пока петух не клюнул.

Renius

16.03.2016 19:27Не будут! Почти все чинится паяльником или паяльной станцией. Ну и запчасти на складах есть во всяких олдфаговых мастерских, в ведрах цинковых пилятся, и будут пылиться еще много лет.

В условиях современной российской демократии, проще починить старое, чем купить новое.

saga111a

16.03.2016 19:29Если у вас выгорит мать(не кондеры), вы каким образом это почините? Или если выгорит сама плата-переходник, то как?

impetus

16.03.2016 23:47Когда в отделе до трети людей в вынужденных неоплачиваемых отпусках, а остальные числятся на полставки, хотя работают по полной — то реально не до всего. Ситуация именно что выживания — день простоять, да ночь продержаться. Кзот курит в сторонке, потому почти все давно пенсионеры, и ситуация "умерла плата" значительно, несоизмеримо легче чем "умер последий аксакал, который знал, как та установка работает" (чаще всего потому что он же её в молодости и собирал). Пока в это не окунёшься — со стороны просто невозможно в это поверить. Ведущий отраслевой НИИ, отрасль умолчу.

Renius

17.03.2016 11:06Ну, во первых, если мать прожила столько лет, то выгореть она просто так не сможет, нужно очень сильно постараться. Во вторых, может и метиорит упасть, что тока делать? Я предлагаю не придумывать того, что может не произойти.

История из детства: старый-старый промышленный писюк работал с переключателем на 110 вольт от 220 вольтовой розетки в течении семи лет. Сдох только блок питания. Починили.

Нужно очень постараться, чтобы старая проверенная временем техника вдруг начала подыхать.

varnav

16.03.2016 12:02+3Где-нибудь в Беркли легко то же самое увидеть. Какой-то элемент установки может управляться через плату, у которой ISA подключение и софт только под Windows 3.11

И это нормально.

saga111a

13.03.2016 21:53Про пыль — лично у нас, фиг помоешь т.к. фальш пол и как его мыть сразу не очевидно, а заморочки с мытьем это уже как-то не по-русски). С другой стороны наверное еще играет роль общая обстановка того, что и на улицах срач и в общих(иных) помещениях бывает не сильно чисто, в итоге грязь разносится — это я к сравнению со схожими центрами в Германии

mkovalevich

14.03.2016 02:04Отличная статья. Жаль не могу лайк поставить. И ЖЖ полезный.

ОЛ выглядят перспективней (чисто интуитивно, знаний по этой теме ноль). Что-то сроки не очень, да.

Насчет всяких стабилизаций, природа например не пытается стабилизировать, а использовать дисбаланс в свою пользу. (так мысль вслух)

kraidiky

14.03.2016 11:50Иэхххх… Когда-то ещё в школе делал для конференции модельку отклонения лазера в системе диагностики плотности пучка для ГОЛ-3М. Приятно чувствовать себя сопричастным, хотя будем честны с собой, с моим средним балом в универе к ИЯФ-у на пушечный выстрел не подпускали. :)

KoToSveen

15.03.2016 08:01-2Читая про «ОЛ — магнитный циллиндр с пробками/зеркалами на концах и расширителями за ними», первая мысль, почему бы не замкнуть в тор?

nemilya

16.03.2016 13:04-6Спасибо за статью!

А вместе с тем, DIY наборы для LENR-экспериментов (LENR Test Kit Mk1. ‘Model T’) уже в продаже за $250

Включает в себя:- 1x Thermal twin reactor housing in foamed Alumina refractory cement pre-machined ‘ready to go’.

- 1x Aluminium support stand shaped and drilled ready to assemble.

- 2x Quartz heater containment tube.

- 2x Pre-wound heater coils made from 0.9mm Super-Kanthal wire.

- 1x PID thermostatic temperature controller + SSR relay.

- 3x K-type thermocouple sensor for a controller.

- 2x Digital Thermometers (2x Probes included)

- 1x 36V power supply and PWM controller.

- 6mm polycarbonate safety screen. Can be cut/drilled as required to suit your layout. MDF baseplate not supplied

- 2x ‘ready to fill’ prepared fuel tube.

- 1x filled and sealed plain nickel control core.

- Wire and small parts to connect the system together.

- Instruction sheets / parts list / wiring layout.

AngusMetall

16.03.2016 14:00+4Вот прикупите, и нам статейку напишите, а то какая то реклама получается.

myxo

Я просто обязан спросить об этой истории =)

Vasia529

Источник этого фото — пост dedmaxopka.livejournal.com/55244.html

DnV

Очевидно, достали их этим вопросом во время демонстраций )

tnenergy

Я вот подумал, что эту картинку надо вставить ради одной только этой надписи :) К сожалению не работаю в ИЯФ, не знаю подробностей.