Наступил на кота, с женой поругался

Помирился с женой, поругался с дорожной полицией” (Сплин — “Тебе это снится”)

А чем в это время занимался дом, тебе и не снится…

Дом проснулся за час до звонка твоего будильника, выпустил кота во двор, потом впустил обратно, сличив его физиономию и голос с образцом. Перевёл вентиляцию в спальне и кухне на ускоренный воздухообмен, чтобы подготовить атмосферу для бурной утренней деятельности. Поднял температуру в спальне на два градуса, до дневной отметки, чтобы легче вылезалось из-под одеяла. Запустил водонагреватель в ванной, чтобы к моменту умывания хватило на тебя, жену и ещё на бритьё. Добавил в поток приточного воздуха лёгкий лимонный аромат. Начал плавное увеличение освещённости в спальне. Запустил в кухне термопот на нагрев воды для кофе, а мультиварку — на кашу с фруктами. Пока ты самозабвенно ругался с котом и женой, он следил за кошачьей миской и тщетно мигал напоминанием. После ухода хозяев наполнил резервную миску сухим кормом, чтобы животное не голодало. Выключил термостат, водонагреватель и принудительную вентиляцию, открыв в окнах клапаны пассивного притока. Снизил в помещениях температуру до приемлемой для комнатных растений, полил их. Загрузил из сети следующую главу увлекательной книжки про умные дома и углубился в чтение…

Всё это, конечно, забавно и любопытно, но что там за ритманализ в заголовке?

Ритманализ — это такое течение в архитектурной науке. Придумал его французский философ и социолог Анри Лефевр. Кажется, он просто очень любил глядеть в окно. А в свободное от этого увлекательного занятия время — гулять и смотреть по сторонам. И написал книжку (на самом деле, не одну), в которой учил этому других и рассказывал много интересного про то, как жизнедеятельность людей влияет на пространство. Но пульс города — это крупнокалиберная тема, там есть некоторые ритмы с периодом в десятки лет, для маленькой статьи это слишком уж долго. А вот попытаться поймать и “приручить”, то есть использовать в своих целях, ритмы одного дома вполне можно.

Для начала, какие у “умного дома” есть точки ввода и вывода?

Получает информацию он через датчики (освещённости, температуры, влажности, уровня углекислого газа, движения, звука и проч., и проч.), он может отслеживать открытие-закрытие дверей и окон, включение-выключение электроприборов и даже распознавать изображение с камер.

Реагировать на раздражители дом может включением-выключением и изменением режима разнообразных приборов, открытием-закрытием дверей и окон, оповещением хозяина о каких-то событиях.

Логично, что при анализе и поиске закономерностей во входящем потоке информации можно настроить более подходящий спектр реакций. Например, энергосбережением уже давно никого не удивишь.

Какие же ритмы могут влиять на жизнь отдельно взятого домохозяйства?

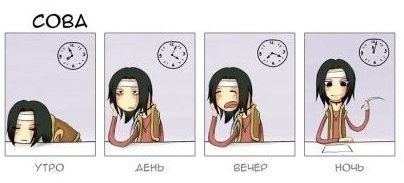

Во-первых, это суточные (они же циркадные) ритмы каждого обитателя, включая животных. Они составляют достаточно сложную комбинацию (как сложение колебаний в физике). Конечно, полноценную хронограмму дом сам составить не сможет, откуда он знает, что вы чешете коту пузо между ужином и чаем, но отметить ваше регулярное нахождение в одном помещении вполне способен.

Недельные ритмы. Если график работы кого-то из домочадцев не 5/2, то они опять же сложатся в причудливый рисунок с повторяемостью уже не еженедельной, а месячной, а то и более. Будут дни, когда все дома, когда никого, когда кто-то один, и его циклограмма становится ведущей для управляющей системы.

Годовые ритмы. Смена времён года, изменение длины светового дня, температуры воздуха и так далее. На недельных и суточных циклах они тоже скажутся (примерно как модуляция низкочастотного управляющего сигнала высокочастотным несущим). Например, зимой вы дольше одеваетесь-раздеваетесь, раньше хотите спать, готовите другие блюда, предпочитаете иные виды отдыха, меняете соотношение пребывания дома и на улице.

Это всё теория, а как эти графики могут пригодиться в жизни, что при их помощи можно откалибровать?

Да, в общем-то, любую систему “умного дома” можно подстраивать при помощи анализа ритмов.

Например, вентиляция. Если какие-то двери в доме закрыты, они делят его на отсеки, между которыми воздухообмен затруднён. Даже если у вас не стоит отдельная метеостанция в каждой комнате, можно вычислить объёмы, учесть точки притока и вытяжки и настроить мощность механического притока воздуха, открывание вентиляционных клапанов или форточек так, чтобы поддерживать комфортную атмосферу в каждом “отсеке”. Соответственно, когда дома все и все двери открыты и когда дома кто-то один и все двери закрыты, вентиляция будет работать очень по-разному.

Освещение. Про возможность устроить плавный “рассвет” голубоватым светильником для лёгкого просыпания уже было в начале. А вот обеспечение комнатным растениям оптимальной длины светового дня в любую погоду и время года при помощи специальной лампы — это другое, вы можете при желании задать годовой и суточный циклы и имитировать длину дня и количество света для любой широты. В зависимости от времени года, часа дня или дня недели можно калибровать и спектральные характеристики освещения. Например, если вы днём работаете дома, то стоит при необходимости в это время использовать холодный белый, чтобы не сбивать организм с толку, дёргая его часы туда-сюда. А вечером — тёплый белый и жёлтый, которые действуют успокаивающе.

А это — картинка из исследования о переводе биологических часов человеческого организма при помощи освещения разных типов. Умный дом так тоже может, если хорошо попросить. Например, если вы прилетели из отпуска со сменой часового пояса.

Температура. Здесь стоит отметить, что человек теряет тепло отнюдь не только из-за контакта с воздухом. Контакт с предметами, излучение, испарение влаги вносят больший вклад. За счёт этого в разное время года одна и та же температура воздуха может восприниматься очень по-разному благодаря разной температуре окружающих поверхностей и разной одежды на человеке. Можно откалибровать отопление и кондиционирование так, чтобы учитывать эти факторы и пожелания жильцов в автоматическом режиме, не создавая ситуаций, когда батарея работает на полную мощность под открытой форточкой.

Влажность. Она связана с вентиляцией и отоплением неразрывно, но в отличие от них, некоторые её источники динамичны: это сами перемещающиеся по дому жильцы, непрерывно выдыхающие пар, это санитарные помещения и кухня, используемые в циклическом режиме и создающие за раз различное количество пара, это растения, газообмен которых подчинён суточному ритму. Соответственно, увлажнителями тоже можно управлять не наобум.

Чем же парадигма умного дома с ритманализом отличается от обычной, и как её воплощать?

Вспомним разницу между “building automation” и “smart home”: один просто исполняет комплекс заложенных сценариев, другой реализует некие адаптивные алгоритмы, позволяющие добиться при своей эксплуатации большей экономии, безопасности или комфорта. Ритманализ — это как раз один из таких адаптивных механизмов в составе “smart home”.

На входе модуль имеет заданные “по умолчанию” сценарии управления “начинкой” дома, инструменты для сбора и анализа разнообразной статистики, в том числе, поведения обитателей и случаев их ручного вмешательства в свою работу. На выходе получается постоянное “допиливание” отдельных программ по выбранным критериям эффективности и разнообразное комбинирование с целью минимизировать случаи ручного регулирования. Например, если в доме проживают два человека с очень разными представлениями о биоклиматическом комфорте, получится комбинация из подпрограмм: “дома только А; тепло, темно и влажно”, “дома только Б; холодно, светло и сухо”, “дома А и Б; несколько компромиссных вариантов в зависимости от погоды и времени года”, “никого нет; минимальное энергопотребление, максимальная безопасность” и более тонкие случаи вроде “А спит, Б работает; разбить дом на две зоны с разными параметрами”.

Система, очевидно, требует для обучения и калибровки достаточно долгого периода обычного ручного управления, ведь годовой цикл за неделю не сформируешь, да и в краткосрочном периоде ей требуется отфильтровать единовременные флуктуации от периодических пиков. И это вряд ли бюджетное решение, на данном уровне развития техники. Однако в результате должен получиться тот самый неоднократно описанный в НФ симбиотический объект, по аналогии с видом “homo sapiens sapiens” заслуживающий именования “smart smart home”. Уровень неадаптивных “умных домов” с его минусами тоже описан в НФ, например, у Брэдбери в коротком рассказе “Будет ласковый дождь”.

В общем, если потратить время на сбор и анализ информации, можно найти много интересного (а можно и не найти: все люди разные, и дома у них разные, и понятия о комфорте). Только не стоит забывать кроме цифр учитывать собственные субъективные впечатления и пожелания, ведь “наблюдатель” — неотъемлемый инструмент ритманализа и главный источник собственно аналитической составляющей.

Комментарии (14)

Rikkitik

23.06.2016 12:21+1На самом деле, большинство описанных технологий уже были на Гиктаймс, в хабе DIY или в промышленном варианте, как у компании «Тион» недавно. Будущее-то уже здесь.

Про аналитический модудь in real life один знакомый спец по ИИ мне сказал, что на нейронных сетях всё это осуществляется без особых извращений. Если датчики всё равно уже есть, почему бы и нет?

telnov

23.06.2016 21:43Красивая теория. Интересная статья. У меня только один вопрос. А кому это нужно? Производителю оборудования и программного обеспечения? Оно им не надо. Им нужны деньги. Инсталятору? Боюсь что тоже нет. Инсталятору тоже нужны деньги. Конечному потребителю? Поверьте моему личному опыту, большинству потребителей это то все тоже нафиг не надо. Им надо чтоб свет выключателем, а кондиционер и музыку пультом. А «умный дом» нужен им исключительно для понтов. А если система начнет себя вести так как вы написали, то 90% моих бывших заказчиков решат, что она сломалась и устроят скандал. Хотя я могу вам сказать где все это может пригодится. Данные алгоритмы будут отлично работать в качестве «имитации присутствия. И будут отлично служить в качестве дополнительной защиты от краж во время длительных отпусков хозяев дома.

Rikkitik

24.06.2016 01:03Позволю себе копипасту из Википедии про различие европейского и российского подходов к автоматизации. Вы явно мыслите в строго российском ключе, я же пытаюсь объединить обе парадигмы: сочетать унификацию и экономию с комфортом и персонализацией.

Краткая формулировка обоих подходовОсновное различие в системах видится скорее в их конкретном предназначении и в подходе реализации.

В Европе:

Предназначение: прежде всего энергосбережение и только потом комфорт

Подход: максимальная унификация

Установка: в Европе проекты автоматизации частных домов и квартир готовит сам разработчик и производитель систем, установкой занимаются обычные, но квалифицированные монтажники, работающие строго по схеме.

В России:

Предназначение: комфорт и имидж (для высокобюджетных проектов); простейшая охранно-пожарная сигнализация, иногда с функцией GSM-оповещения (для минимальных бюджетов).

Подход: строго индивидуальный.

Установка: установкой занимаются специалисты. Как правило, они работают со многими производителями систем автоматизации, это позволяет подбирать систему оптимально для решения поставленных задач. Эти же специалисты занимаются проектированием, продажей, монтажом, запуском и в дальнейшем обслуживанием клиентов построенного умного дома.

telnov

24.06.2016 09:07Я не о том, что вот пользователи гады такие ретрограды. Я о том, что рядовой пользователь не хочет сложных систем. Зачастую в процессе составления техзадания на проектирование я был вынужден убирать часть интересного функционала. Потому что заказчик говорит, что это ему не нужно и он не хочет, чтоб система что то там за него делала. Поэтому вот такие вот системы еще очень и очень долго(если не всегда) будут уделом энтузиастов и фанатов систем автоматизации. А вот насчет того что еще 20 лет назад никому была не нужна регулировка температуры батарей я бы не согласился. Это в России и СССР она нафиг никому не нужна. По причине дешевизны природных ресурсов. Дешевле топить улицу через открытое окно чем поставить систему автоматизации. А в например в США термостаты отопления появились очень давно.

trapwalker

23.06.2016 22:17-2Звучит здорово. Напоминает Жюля Верна по наивности и перекосам в масштабе. Любой футуролог так согрешит. Веселье начнётся, когда одним прекрасным утром после большой внеплановой попойки хозяин обнаружит небольшую температуру… себя. Жена уехала к маме из-за редкой, но масштабной ссоры, дом отыгрывает оптимистичный утренний сценарий, а ты вчера неудачно попал тапком аккурат в запасную кормушку котяры. Такое стечение обстоятельств не имеет периодичности. Оно уникально, а, если наш дом уж очень умный с нашей лёгкой руки, то он еще ринется вызывать скорую и выть зуммером. Мы, конечно, придумаем сейчас особый режим «минимального вмешательства», но всегда найдётся какая-то загвоздка, от которой не рад будет умному дому какой-нибудь самый консервативный житель в неудачный день.

Как бы ни казались все эти технологии вот уже рядом, но отстаёт довольно важная часть — практика. Нет наработанных алгоритмов, методик, инструментов. Нейронные сети только начинают поражать нас своими странными и завораживающими выкрутасами, которые порой случаются нечаянно, а не нарочно.

Без серьёзных когнитивных сдвигов в такие системы гармоничной симбиотической связи с человеком не создадут. Понятно. что и человек будет меняться, учиться, подстраиваться, когда-то появится чуть ли не врожденное умение разговаривать с AI, как мы сейчас учимся общаться с гуглом. Умный дом далёк от того, чтобы стать продуктом. Это, пока что, дорогая и довольно надоедливая игрушка, которой долго может играться только действительно увлеченный человек. Сколько я слышал историй об обычных людях, которым навешали лапши про симбиозы и гармонию, а поставили бесполезную, по существу, хрень, которой можно порулить из инета и которая камера за камерой, датчик за датчиком начинает медленно умирать ещё не будучи полностью сданной в эксплуатацию: то мебельщики провод под венецианской плиткой перебьют, то нужный инженер уволился, а документация загадочным образом расходится с реальной проводкой и никто теперь не знает почему свет в туалете время от времени выключается на неделю.

Человечество ещё подрастёт чуточку, ещё понабивает шишек, но лет через 50, может быть, какая та часть ваших прогнозов и сбудется без натяжки. Однако какие мечты сбудутся, а какие станут выглядеть глуповатыми, как сейчас почтальон на летающем велосипеде… История каждый раз дарит нам такие-вот загадки с сюрпризами.

Начинать писать на эту тему большую развесистую статью, или это всё капитанство и забить?

alex3535

24.06.2016 09:44Половина таких вещей описана в книге Ильфа и Петрова " Одноэтажная Америка". Т.е. технология уже давно пришла, не подоспел еще менталитет к умным домам. Обучаемые нейронные сети -возможный выход. Упрощает интерфейсы, не надо думать как что запрограммировать. Но вариант — незапланированное утро, описанный выше нейронные сети должны будут опознать и включить самый мягкий аварийный сценарий. Добавляем анализ выхлопа в спальне — по содержанию спирта дом должен определить пойдет ли хозяин сегодня на работу.

DnD_designer

24.06.2016 09:45Я тоже разрабатывать концепцию умного дома, но немного в другом ключе, и немного затратнее.

Например, объединить холодильник с кухонным комбайном, далее — с мультиваркой для автоматического приготовления пищи, дальше — посудомойка с местом хранения посуды. Эдакий полный цикл.

Или датчики RFID на одежде (которые не убиваются на кассе, и служат только для того, чтобы одежду из магазинов не крали), на которых прописаны — цвет одежды, вес, состав ткани, условия стирки, хим.препараты для стирки, кондиционирования, условия сушки или глажки и т.п. Все это считывает умная корзина для хранения грязного белья, сортирует, и знает, когда однотипного белья накопится на стирку, запускает процесс стирки, сушки, глажки, потом все это отправляется на хранение в шакф.

Или цикл уборки, когда робот-пылесос не только покатался по полу, засорился и встал на базу, но вытряхнул мусор, самоочистился, убрал не только пол, но и мебель, выступающие части декора квартиры.

Ну и все в таком духе.

Причем, большинство вещей можно реализовать прямо сейчас, на существующей базе. Над частью вещей придется потрудиться, продумать. А что-то придется изобрести. Или еще хуже — сделать стандартом для бытовой техники.

Teemon

26.06.2016 03:51+1Все это «автоматически» делать может быть довольно таки непросто.

Похоже, проще всему этому делу научить электронного друга — например, того же робота из boston dynamics — пусть загружает посуду, вытряхивает пылесос и приносит пиво в зал. И бутылку пустую в мусор выкидывает))

Это будет дешевле и более функционально. Потом пусть, кстати, выйдет и газон пострижет))

Вот только чем тогда будут заниматься дети?)

Знакомая и так писала — уже хз чем детей в загородном доме занять — мультиварка, посудомойка, робот-пылесос и т.д.))DnD_designer

29.06.2016 00:45> Это будет дешевле и более функционально. Потом пусть, кстати, выйдет и газон пострижет))

Вот, кстати — да, возможно, дешевле. Я прикидывал, чтоб организовать «коннект», например. холодильника. кухонного комбайна, мультиварки, посудомойки и, главное, порционной, расфасованной пищи, снабженной RFID-метками, нужно будет договориться с кучей производителей холодильников, мультиварок, производителей пищи и еще бог знает с кем.

Но я все-ж таки попробую проработать детально, хотя бы концепцию. Как альтернативу вездесущим универсальным роботам.

> Вот только чем тогда будут заниматься дети?)

> Знакомая и так писала — уже хз чем детей в загородном доме занять — мультиварка, посудомойка, робот-пылесос и т.д.))

Ну это только на первый взгляд — проблема. Загружать детей мытьем посуды, готовкой, обработкой огорода, может быть и хорошо, но как-то не продвинуто. Это как заставить конюшни чистить, коров пасти и т.п. Сейчас почти в любом загородном доме есть интернет. И, если дети не знают чем заняться, то очень плохо с точки зрения воспитания, что удается их занять только тяжелым физическим трудом.

Teemon

29.06.2016 01:24занять только тяжелым физическим трудом.

Если слово «тяжелым» убрать, то все становится очень даже неплохо с точки зрения воспитания, имхо))DnD_designer

01.07.2016 23:14+1Я неправильно выразился — не тяжелым а нудным. Иногда и тяжелый, но интересный труд и полезен, и интересен. А вот нудный труд — оставляет щемящее чувство ненужности самого труда, неэффективности, бесполезности, и воспитательный эффект от него, полагаю, только в долготерпении.

dimkss

1. Дверца для кошки с сервоприводом, и высококачественной видеокамерою + распознавание физиономии кота и его голоса.

2. Принудительная (не пасивная) вентиляция во всех комнатах, с подогревом, охлаждением с подключаемыми ароматизаторами.

3. Управляемый (умный) водонагреватель с точным контролем температуры.

4. Лампочки с плавным увеличением яркости (тут ничего нового).

5. Видеокамера, с миской, с системой автоматической подачи корма.

6. Сервоприводы на всех окнах, с контролем погоды снаружи.

7. Система поливки растений.

Я не издеваюсь, но мне очень интересно:

Сколько все это будет стоить,

Как часто будет ломаться, и глючить,

Как часто будут находить дыры в этих компонентах, с появлением баз паролей на форумах?

А вообще звучит красиво, да.

safari2012

ардуина Уно на фотке с воткнутым сверху w5100 шилдом будет глючить гарантированно. Проверено на личном опыте :)

JDBiber

Это мега — посмотрите на количество контактов. Нормальные ардуины (не китайские подделки подделок) работают надежно. Дома стоит 6 штук, работают безперебойно в режиме 24*7 уже больше 3-х лет. Китайская начала глючить 3 месяца назад.