59 лет назад, 5 декабря 1957 года со стапелей сошло первое в мире надводное судно, приводившееся в движение ядерным реактором — атомный ледокол «Ленин». С этого корабля, 30 лет проводившему суда по Северному Ледовитому океану, началась история отечественного атомного ледокольного флота. Россия — единственная страна в мире, строящая и использующая атомные ледоколы.

Ледокол — это корабль, предназначенный для прокладки во льдах прохода для обычных кораблей. Также ледоколы используются для решения научно-исследовательских задач в арктических и антарктических широтах. Эти суда имеют высокопрочный корпус, у которого носовая (а у некоторых ледоколов — и кормовая) часть имеет особую форму, позволяющую не только проламывать лёд как таран, но и продавливать его под своим весом.

История ледоколов восходит ещё к середине 19 века. Несколько десятилетий они использовались для хождения по замёрзшим рекам и морским заливам. А первым в мире арктическим ледоколом стал «Ермак», построенный для Российской Империи в Англии в 1898 году, и прослуживший аж до 1963 года.

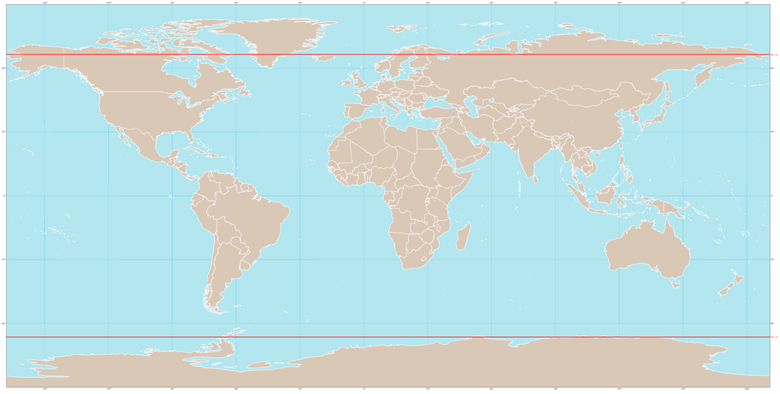

Чем выше масса ледокола и мощность его силовой установки, тем большую толщину льда он способен проломить. Для работы в акваториях Северного и Южного полюсов планеты, где моря покрыты сплошным льдом толщиной в несколько метров, нужны достаточно крупные и мощные суда. Лишь несколько стран используют ледоколы, способные ходить в высоких широтах, что объясняется их географическим положением. И в этом отношении Россия уникальна — всё наше северное побережье огромной протяжённости находится за полярным кругом и омывается водами Северного Ледовитого океана.

Красные линии — Северный и Южный полярные круги.

Широка страна моя родная: наши северные границы простираются от западного края Баренцева моря до середины Чукотского. Практически половина окружности.

Наших предков нужно благодарить за то, что они раздвинули границы государства от Европы до Северной Америки. Это дало нам огромные запасы полезных ископаемых, которые много раз спасали нашу страну в войнах и экономических катаклизмах. Например, Норильский горно-металлургический комбинат в годы войны был главным поставщиком стратегически важного ресурса — никеля. Сегодня на северном побережье и в устьях рек Обь и Енисей находится ряд городов, портов и посёлков, которые имеют важнейшее значение для снабжения многочисленных труднодоступных городов и посёлков. Через порты на северном побережье вывозится нефть, газ, металлы и многие другие ценные ресурсы. Более того, вдоль наших полярных границ идёт самый короткий маршрут из Европы на Дальний Восток. Он носит название Северного морского пути (СМП).

Синяя линия — Северный морской путь.

Именно благодаря СМП существуют многочисленные населённые пункты и предприятия на бескрайних северных просторах. В некоторые города и посёлки можно добраться лишь двумя способами: самолётом или морем. Но есть одна проблемка: большую часть года СМП покрыт льдами. Причём не такими, какие на реках и прудах сверлят фанаты зимней рыбалки. Здесь всё более чем серьёзно — это же Заполярье. Толщина льда может достигать 4 и более метров. Так что без мощнейших ледоколов просто не обойтись.

Первые ледоколы были паровыми, работали на угле. Но это было очень неэффективное топливо: корабли вынуждены были возить огромные запасы угля, и всё равно приходилось часто заходить в порты и пополняться. Необходимость повышения мощности и увеличения автономности привела к созданию дизельных ледоколов. Но суровые льды, гигантская протяжённость Северного морского пути и небольшое количество портов требовали создания ещё более мощных судов, способных ломать более толстый лёд и работать долгие месяцы без дозаправки.

Так появился «Ленин».

«Ленин»

Прошло всего 12 лет после окончания войны, а СССР смог впервые в мире запустить на орбиту искусственный спутник. Это случилось 4 октября 1957 года. И почти ровно через два месяца был спущен на воду корпус ледокола «Ленин». Это был не только первый атомный надводный корабль, но и первый атомный гражданский (за три года до этого американцы выпустили в океан первую атомную подводную лодку «Наутилус»).

«Ленин» был образцом передовой техники, одним из достижений науки и промышленности Советского Союза: длина 134 м, водоизмещение 16 тыс. тонн, мощность на гребных валах достигала 32 МВт. Для сравнения: у американского ледокола береговой охраны Glacier, бывшего в то время одним из крупнейших в мире, длина была 94 м, водоизмещение 8,5 тыс. тонн, а мощность всего лишь 16 МВт. Система балластных цистерн на «Ленине» позволяла изменять крен судна, раскачивая его с боку на бок, при возникновении угрозы затирания льдами с бортов.

Первый атомный встречается с первым арктическим — «Ленин» и «Ермак»:

С 1967 по 1970 год «Ленин» проходил модернизацию — три реактора мощностью по 90 МВт заменили на два по 159 МВт. Так выглядела силовая установка с тремя реакторами:

Модернизация была проведена потому, что первые установленные на «Ленине» реакторы оказались очень ненадёжны. В 1965 году произошла авария, которая продемонстрировала ещё и низкую ремонтопригодность силовой установки ледокола. Поэтому старые реакторы сняли… просто вырезав дыру в корпусе и сбросив их на дно.

Ледокол стал настоящим локомотивом Северного морского пути: он проводил через льды и спасал из ледового плена многочисленные грузовые суда, участвовал в научных экспедициях. Благодаря вводу в строй такого небывало мощного ледокола, способного дробить льды, которые были не по зубам его дизельным предшественникам, удалось существенно удлинить период навигации на СМП и увеличить общий грузопоток.

Дозиметристы проверяют реакторы ледокола:

За три десятилетия своей службы «Ленин» провёл 3741 корабль, прошёл 654 000 миль, из которых во льдах — 563 000. В 1989 первенец атомного надводного флота был выведен из эксплуатации, а в 2000-х там появился музей. Если будете проездом в солнечном Мурманске, то можете побывать на «Ленине» с экскурсией.

Ледоколы класса «Арктика»

Долгое время «Ленин» был единственным атомным ледоколом. А в 1975 году в строй вошёл более мощный корабль проекта 1052 — «Арктика» (с 1982 по 1986 носил имя «Леонид Брежнев»). С длиной 148 м и водоизмещением 23 460 тонн он стал крупнейшим ледоколом в мире. Два реактора мощностью по 171 МВт приводили в действие паропроизводительные установки, обеспечивающие на гребных валах мощность до 49 МВт. Ледокол мог преодолевать льды толщиной до 2,8 м. Автономность плавания — не по ядерному топливу, а по провизии — составляла 7,5 месяцев.

Толщина внешнего корпуса ледокола в самых нагруженных зонах достигала 48 мм. «Арктика» тоже имел систему балластных цистерн, позволявшую менять как крен, так и дифферент корабля, что повышало эффективность дробления толстых льдов и не давало ледоколу застрять. Этот атомоход мог ломать лёд не только носом, но и кормой.

«Арктика» стал головным кораблём в самой массовой серии наших атомных ледоколов. Всего таких кораблей было построено 6. Несмотря на сугубо мирные задачи, проект 1052/10521 подразумевал возможность быстрого оснащения ледоколов вооружением, превратив их во вспомогательные крейсеры.

В 1977 году «Арктика» стал первым кораблём в мире, который своим ходом (не дрейфуя) дошёл до Северного Полюса. Это нам, дилетантам, кажется чем-то будничным: подумаешь, ледокол ведь, проложили курс по линейке и попёрли льды ломать до самой макушки планеты. Но даже для мощнейшего ледокола того времени это было очень сложной задачей: огромные торосы, течение и ветер могли привести к поломке конуса одного из винтов, что сразу бы снизило мощность ледокола на треть. Чтобы этого избежать, маршрут к Северному Полюсу прокладывали в районах, где по статистике наблюдений вероятность мощных подвижек льда была наименьшей.

Поход прошёл успешно, и 17 августа 1977 года ледокол «Арктика» прибыл в точку с координатами 90° северной широты и 0° восточной долготы. Во время похода были подтверждены высокие ходовые характеристики нового атомного ледокола, собраны многочисленные данные о поведении корпуса корабля в разных режимах хода в условиях дробления особенно толстых льдов, впервые испытано оборудование для дистанционного определения толщины льда, испытана система спутниковой навигации в высоких широтах, и так далее.

В 2008 году ледокол «Арктика» был выведен из эксплуатации по причине технического и морального устаревания. Сейчас он ожидает своей очереди на утилизацию.

Как уже говорилось выше, корабли проекта 1052 были самыми массовыми в нашем атомном ледокольном флоте. Помимо «Арктики» были построены:

- «Сибирь», введён в эксплуатацию в 1977 году. После «Арктики» он стал вторым в мире надводным кораблём, самостоятельно добравшимся до Северного Полюса (25 мая 1987 года). Он прослужил в северных морях до 1993 года, а потом был законсервирован. «Сибирь» стал первым атомным ледоколом, отправленным на утилизацию.

- «Россия», введён в эксплуатацию в 1985 году. Построен по модернизированному проекту 10521.

Выше уже упоминалось, что ледоколы проекта «Арктика» могли быть достаточно быстро переоборудованы во вспомогательные крейсеры. Состав вооружения был бы таким:

- РЛС «Фрегат».

- Две артиллерийские установки АК-100.

- Четыре зенитные шестиствольные артиллерийские установки АК-630.

- Комплекс радиоэлектронного подавления ПК-2.

Во время ходовых испытаний на «России» был смонтирован весь набор вооружения. По завершении испытаний ледокол снова «огражданили»:

В 2013 году ледокол выведен из эксплуатации и находится в отстое. - «Советский Союз», введён в строй в 1990 году. На баке смонтирована РЛС управления огнём артиллерийской установки (серый цилиндр перед рубкой).

Ледокол проработал всего 20 лет: с 2010 года находится в отстое. Существуют планы по продлению его ресурса и повторному введению в строй. - «Ямал», введён в эксплуатацию в 1993 году. Самый старый из ныне действующих ледоколов проекта «Арктика». Корпус «Ямала» покрыт специальной износоустойчивой краской с уменьшенным коэффициентом трения.

На этом снимке хорошо видно, как ледокол справляется с толстым льдом: благодаря пологому, покатому корпусу корабль выезжает на лёд и проламывает его своим весом.

В плавучем доке на ремонте:

- «50 лет Победы». Самый молодой из ледоколов класса «Арктика», был спущен на воду ещё в 1993 году, но из-за нехватки денег был достроен и введён в строй только в 2007 году. На сегодняшний день является самым мощным ледоколом в мире — длина 159 м, водоизмещение 23 439 тонн. Но скоро на пьедестал «самого большого и мощного» взойдёт другой корабль (об этом ниже).

«50 лет Победы» на 10 метров длиннее остальных ледоколов класса «Арктика» благодаря дополнительному отсеку. В нём расположены системы утилизации всех отходов жизнедеятельности экипажа и пассажиров. То есть на корабле используется замкнутый цикл переработки отходов, которые не попадают в океан.

Для уменьшения трения об лёд используется система пневмообмыва: в нижней части корпуса, под ватерлинией, проходит ряд отверстий, через которые под высоким давлением нагнетается воздух. На этом снимке их можно увидеть по обеим сторонам форштевня:

А металлические овалы — это ледостойкие платино-ниобиевые аноды, уменьшающие коррозию ледового пояса корабля.

В 2013 году «50 лет Победы» привёз на Северный Полюс Олимпийский огонь:

Ледоколы класса «Таймыр»

При всей своей мощи, у ледоколов класса «Арктика» есть одна особенность — довольно большая осадка. Из-за этого они не могут входить в устья таких рек, как Обь и Енисей. А это необходимо для проведения грузовых судов от «большой воды» до ряда северных портов, нефтеналивных терминалов и терминалов сжиженного природного газа.

Поэтому в 1988 и 1989 году по заказу Советского Союза в Финляндии было построено два мелкосидящих ледокола. Затем они были отбуксированы в Ленинград, где на них установили силовые установки и достроили. Ледоколы получили названия «Таймыр» и «Вайгач».

Их длина — 151 м, водоизмещение — 20 000 тонн. Осадка — 8,1 м, на три метра меньше, чем у ледоколов класса «Арктика». Мощность у «Таймыра» и «Вайгача» тоже поменьше, 32,5 МВт на валах, поэтому они способны преодолевать лёд толщиной только до 2 метров.

Лихтеровоз «Севморпуть»

В 1988 году вступил в строй атомный лихтеровоз «Севморпуть». Этот корабль предназначен для перевозки грузов в контейнерах и лихтерах. Хотя и не ледокол в классическом смысле понимании, однако «Севмпорпуть» вполне может проложить себе дорогу во льдах толщиной до 1 м.

К слову, по размерам он вдвое крупнее ледоколов класса «Арктика»: длина 260 м, водоизмещение 61 880 тонн.

Планировалось построить и второй лихтеровоз, но развал СССР поставил на этих планах крест. В 2007 году «Севморпуть» был выведен из эксплуатации и списан. Но позднее он был восстановлен, и в 2016 году снова вошёл в строй. Вполне наглядная иллюстрация тезиса о возрождении российского Севера.

К «Севморпути» пришвартован дизельный ледокол «Капитан Николаев»:

На сегодняшний день «Севморпуть» является единственным в мире грузовым кораблём с ядерной силовой установкой.

Новая «Арктика» и новые планы

Было бы ошибкой считать, что ледоколы проекта «Арктика» — советской разработки — это пик развития нашего атомного ледокольного флота. К счастью, несмотря на все политические и экономические трудности, развитие Северного морского пути продолжается. Более того, четыре ныне действующих атомных ледокола сегодня загружены работой под завязку — практически 10 месяцев в году они водят корабли.

К тому же всё когда-нибудь ломается. Не вечны и ледоколы, ресурс имеющихся сегодня атомных ледоколов по большей части уже выработан. Поэтому несколько лет назад было принято решение разработать проект нового ледокола. Им стал проект 22220 (класса ЛК-60Я), головной корабль которого будет носить имя «Арктика» — наследник «Арктики» 1052/10521. В этом году корпус головного ледокола был спущен на воду:

Это будет самый крупный и мощный ледокол в мире. Вот его параметры в сравнении с параметрами «50 лет Победы», который сегодня считается «самым-самым»: длина 173 м (159 м), водоизмещение 33 540 т (23 439 тонн), мощность на валах — 60 МВт (49 МВт). Это позволит ему преодолевать лёд толщиной до 3 метров.

Более того, ледоколы проекта 22220 заменят как «магистральные» ледоколы класса «Арктика», так и мелкосидящие класса «Таймыр». Благодаря системе балластных цистерн они смогут менять свою осадку с 8,5 м до 10,5 м. Поэтому новые ледоколы называются «двухосадочными».

Головную «Арктику» планируется ввести в строй уже в 2017 году. Сейчас идёт строительство второго ледокола проекта 22220 — «Сибирь» (ввод в строй в 2019 году). Размещён заказ и на третий — «Урал» (ввод в строй в 2020 году).

Более того, изменения в мировой экономике требуют обеспечить круглогодичную навигацию на всём протяжении Северного морского пути. При всей своей мощности даже ледоколы проекта 22220 на это не способны, так как 2-3 месяца в году толщина льда может превышать их возможности. Поэтому уже сегодня ведётся проектирование еще более мощного ледокола класса ЛК-110Я: с мощностью на валах до 110 МВт и с возможностью преодоления льдов толщиной до 4 м.

Как вы понимаете, они будут ещё больше, тяжелее и шире (40 м). Последнее особенно важно, так как ширина ледокола определяет ширину кораблей, которые могут за ним следовать. Современным крупным танкерам на Северном морском пути требуется сразу два ледокола, обеспечивающих достаточно широкий проход. Перспективный ЛК-110Я сможет проводить достаточно большие суда в одиночку. Хотя и его ширины будет недостаточно для грузовых судов шириной около 50 м.

Правда, ждать постройки этого монстра ещё долго: при самых оптимистичных прогнозах, не ранее 2025 года. На сегодняшний день доступны такие изображения перспективного суперледокола:

Комментарии (77)

stokker

05.12.2016 19:43-53Желаю сужения границ рашки до той степени, чтобы потомки ваших предков отсутствовали.

tundrawolf_kiba

06.12.2016 14:07+3Область Рашка, которая в Сербии находится — и так маленькая(хотя успела в течении почти 200 лет побыть даже страной), куда уж ее сужать? А если вы о чем-то другом — то я вас не понял, видимо из-за какого-то профессионального сленга.

av220

05.12.2016 19:49Мне вот интересно, можно ли привыкнуть к этому ядовито-красному цвету, у меня лично глаза начинают болеть только от просмотра фотографий ледоколов, не представляю как бы себя чувствовал, если бы все вокруг было выкрашено в красный.

DreamHack

05.12.2016 20:31+7Живя на крайнем севере (Норильск), могу с уверенностью сказать, что красный цвет отлично разбавляет белую обыденность и ни разу не раздражает. Пробираясь сквозь льды, где тебе окружает все белое круглые сутки, а зимой все время полярная ночь, такой цвет не кажется раздражающим.

hdfan2

05.12.2016 20:56Но почему тогда не зелёный? Всяко для глаз приятней.

ToSHiC

05.12.2016 21:33+2Мне кажется, менее контрастно на белом фоне, особенно если туман будет. К тому же на улице довольно холодно, а изнутри стены нормального цвета.

Rumlin

06.12.2016 18:17+1По закону Релея красный цвет менее всего будет рассеиваться и соответственно заметнее на больших дистанциях.

К слову потому противотуманные фары желтые.

Sly_tom_cat

06.12.2016 01:10Зеленый в сумерках = черный. Красный в сумерках = коричневый.

Как по мне коричневый — веселее :)

EmmGold

05.12.2016 20:41+2От белого на стену полезешь. Когда белое всё, кругом. И ничего больше, только белое. Цвета должны быть, любые.

max1muz

06.12.2016 01:09Плюс к сказанному, наверное так раскрашивают чтобы легче было найти корабль с воздуха.

AleXP3

06.12.2016 16:03+1Заметность. На Севере даже ливреи у воздушных судов Аэрофлота не синие, а именно красные.

solariserj

06.12.2016 00:20+2Интересно какова была толщина профиля льда при походе на северный полюс?

amberovsky

06.12.2016 01:09Фотография Ямала на фоне таблички «NORTH POLE» — не хотел бы я увидеть такое, вылезая утром из палатки :)

Спасибо за статью, очень интересно!

stalinets

06.12.2016 01:13-1Интересно, нельзя ли бороться со льдами и другими способами? Ну например: перед кораблём под водой и подо льдом плавает небольшая роботизированная подводная лодка-понтон, сверху горбатая для разрушения льда снизу. Подплыла подо льдину — понтон по шлангу с корабля накачивается воздухом, и в какой-то момент лёт не выдерживает давления снизу и трескается. Воздух стравливается, лодка-понтон снова погружается и плывёт метров на 200 вперёд, где всё повторяется.

Или так: эта самая лодка-понтон оснащается мощнейшей водогрейкой и просто медленно плывёт подо льдом, кипятя вокруг себя воду. Энергию берём от атомного реактора корабля. Потоки кипятка конвективно всплывают и топят лёт наверху, в результате перед идущим кораблём образуется полоса ослабленного льда. Это будет не на пользу экологии, но в случае крайней нужды и опасности застрять — как вариант.

rusec

06.12.2016 04:08+5погонный метр льда 40 метров шириной и 4 толщиной — 160 кубов, грубо 150 тонн.

Теплота плавления льда 330 МДж/тонну, итого нужно 50 ГДж на метр только расплавить лёд. Плюс его до того надо догреть до от -30 до 0, это ещё 60 МДж/тонну, плюс часть тепла попадёт не туда. Итого как минимум нужно 100 ГДж на метр пути, при имеющейся мощности в 100 МВт скорость движения получается 1 мм в секунду, или три с половиной метра в час. Проще дождаться лета.

shedir

06.12.2016 08:52+1А еще можно не бороться со льдами, а ходить под ними. Проекты подводных транспортных судов появляются чуть ли не с 80-х годов. У «Норильского никеля» в начале нулевых не взлетел проект с переоборудованием списанных атомных подлодок, с тех пор только разговоры.

OlegSe

06.12.2016 11:42+1Думаю, тут будут проблемы с грузподъемностью и количеством перевозимого груза. Ледоколы нужны, в основном, для обеспечения возможности перемещения других судов с товарами — т.е. их задача не перемещение ради перемещения. А в условную подлодку много чехлов с алиэкспресса не погрузишь.

shedir

06.12.2016 13:20Вряд ли там стали бы возить чехлы с алиэкспресса. В упомянутом проекте перестройки «Акулы» грузоподъемность была 12000 тонн. Это значительно меньше, чем у какого-нибудь современного контейнеровоза (пример), но близко к грузоподъемности тех судов которые сейчас используются на Севморпути.

А уж если проектировать с самого начала, то можно наверное и лучших показателей добиться.

sens_boston

06.12.2016 17:46Рекомендую посмотреть в документальном фильме «Русская Акула», или прочесть у Эда в «Акулах из стали» про то, как именно загружались «Акулы» при подготовке в поход (через люки).

После этого, возможно, будет писаться меньше ерунды про использование их в качестве «контейнеровозов».

Ну, а с точки зрения экономики, на «Акулах» выгодно возить только чистое золото, платину, возможно, некоторые редкие металлы. Все остальное — сильно накладно было бы.

shedir

06.12.2016 19:56Обязательно посмотрю. Вот только я кажется и не говорил об использовании непосредственно боевых подлодок для перевозки грузов. Речь шла о проекте «подводно-надводного транспортного судна» на базе атомной подлодки проекта «Акула» с измененной головной частью (источник).

sens_boston

06.12.2016 21:49По моему, этот «проект» был из разряда ненаучной фантастики, типа «на пальцАх прикинули — круто получается». Я вообще не уверен, что чисто физически возможна столь кардинальная переделка прочного корпуса (а, вернее, трех прочных корпусов) «Акулы». Думаю, что дешевле было бы новую подлодку построить.

Вообще, эксплуатация подводных атомоходов (и, в особенности, таких огромных, как «Акула») — чрезвычайно затратная штука, даже без переделок. «Окупиться» она может лишь соображениями государственной безопасности в глобальном масштабе (т.е. политическими соображениями).

Кстати, в определенной мере это относится и к надводному атомному флоту; думаю, не даром сверхдорогостоящие экскурсии к Северному Полюсу на российских атомных ледоколах (которые помогли выстоять в трудные времена «разрухи») и до сих пор не прекращаются — видимо, возить пассажиров по $40K за «койкоместо» выгоднее, чем проводить коммерческие суда СевМорПутем…

dimas

07.12.2016 02:32+1Помнится еще в восьмидесятые года в Юном Технике описывалась ледокольная приставка в виде небольшой платформы на воздушной подушке, которую перед собой толкал буксир.

Работала ровно на том же эффекте, загоняла воздух под лед, и он ломался под собственным весом. Если правильно помню, хотели использовать на мелких местах, где не могут работать традиционные ледоколы…

Интересно почему дальше не пошло… Возможно, работало нормально оно только на бол-менее ровных льдах целых…

Потом, проплывать на 200м не получится. Если вы посмотрита не корму ледокола, там специально оборудованный упор, которым пользуются, когда льды настолько плотные, что надо тянуть судно напрямую за ледоколом, иначе канал снова затягивает, называется «проводка на усах». Что будет в такой ситуации делать подлодка?

Old_Chroft

06.12.2016 01:16-3«Ленин» — крут. Помню свое восхищение, когда увидел его на стенде масштабных моделей среди всех остальных. Весь вид этого корабля говорит: я вас не подведу, идем со мной. А новые проекты, может и превосходят его по ТТХ — но похожи на гламурных шлюх.

arheops

06.12.2016 02:07А кто может мне объяснить, в чем цель 5 проходов в год через северный полюс? Караваны туда, я так понимаю, не водят.

moonug

06.12.2016 08:12+3Туда, как минимум, таскают экскурсии. Ну и ученых периодически тоже.

Tarisper

06.12.2016 11:06Всё верно. Цены, правда, скотские: до 44 тыс.$ http://www.adrenalinetour.ru/tours-russia/tour/4021.html

С научными экспедициями не всё так просто. Последняя, о которой слышал, была экспедиция российских и китайских учёных в октябре. Вот только на чём они до полюса добрались не знаю.

Fullmoon

06.12.2016 02:55+1В 2008 году ледокол «Арктика» был выведен из эксплуатации по причине технического и морального устаревания. Сейчас он ожидает своей очереди на утилизацию

Несколько лет назад собирали подписи за использование «Арктики» в качестве музея в СПб. Вроде бы решение было принято положительное, но, к сожалению, ничего об этом в последнее время не слышал.

black_semargl

06.12.2016 15:17Стоимость превращения в музей примерно равна стоимости утилизации.

Но денег нет. Ни на то ни на другое.

Fullmoon

06.12.2016 15:36Стоимость превращения в музей примерно равна стоимости утилизации.

В этом смысл сбора подписей и был.

mwambanatanga

06.12.2016 07:43прибыл в точку с координатами 90° северной широты и 0° восточной долготы

Как долготу меряли? :-)

hokum13

06.12.2016 12:21По GPS

А если серьезно, то зачем такая точность? Ну промахнется на 10 км, кому какое дело? Это и так самое крутое достижение для этого класса судов! Ну и по звездам/по солнцу можно координаты получить.

mwambanatanga

06.12.2016 12:38Да не в том дело. На полюсе нет долготы. Там сходятся все меридианы.

hokum13

06.12.2016 14:26Сори, затупил. Бывает. Ну тогда наиболее приятную для себя выбрали, или по вектору входа, или это вообще косяк автора, какая в данном случае разница? Координата же правильная :)

black_semargl

06.12.2016 15:15Ну ноль — он и есть ноль, тут понятно как выбрали.

А вот почему восточной а не западной — непонятно.

teecat

06.12.2016 10:58ширина ледокола определяет ширину кораблей, которые могут за ним следовать

Традиционно — да. Но сейчас сделали ледокол, который может двигаться боком

Тогда и появилась идея создать судно, способное двигаться под углом к диаметральной плоскости, а проще — боком и вообще в любую сторону, и обеспечивать этим прокладку широкого канала. Как рассказывают создатели, чтобы проверить идею, они брали обычный ледокол и тянули его боком. Испытания оказались положительными. Только стало понятно, что нужно менять форму корпуса. Ее сделали асимметричной — один борт прямой, второй изогнутый.

Ну и занудства ради — первоначально Ермак имел еще и носовые винты — как пишут — по примеру американских ледоколов с Великих озер. Их сняли при модернизации

В конце прошлого столетия капитаны американских ледоколов, работавших на Великих озерах, подметили любопытное явление. Когда их судно разворачивалось в разводьях, мощная струя от гребного винта весьма эффективно размывала лед.

Заодно выяснилось: когда носовой винт гонит воду к корме, образуется поток, который играет роль своеобразной смазки, облегчающей корпусу движение во льдах. Если же винт работает наоборот, то струя от него же не только размывает лед и разрушает подводную часть торосов, а и отсасывает воду из-под днища — ледокол «садится» носом и действует более результативно.

yosemity

06.12.2016 11:19ЛК-110Я напомнил

корабль из 2012

Ugrum

06.12.2016 12:17СевМорПуть…

Всем срочно перечитывать В.В. Конецкого.

Тем, кто не читал ранее, рекомендую начать с

Вчерашние заботыhttp://www.baltkon.ru/about/works/list.php?ID=47

DemonoidFR

06.12.2016 16:02Не понял одного момента…

В 1989 первенец атомного надводного флота превратили в корабль-музей.

Даже на Вики написано что в 1989 его вывели из эксплуатации. И я, как житель Мурманска, помню что на стоянку к морвокзалу его поставили примерно в 2006-2008 году, если мне память не изменяет. И только с тех пор он стал музеем, и экскурсии стали доступны для всех.

Если я что-то путаю, поправьте, пожалуйста.

odissey_nemo

06.12.2016 17:26Осталось пояснить, зачем нужны новые ледоколы в РФ. От хозяйственного освоения севера (со строительством городов и инфраструктуры) Кремль отказался, Это — «не их путь». Вахты выгоднее при одной разработке месторождений. Казалось бы, не нужны и ледоколы. Но! НО!

1. Нефть-газ на материке кончаются. Все доступные месторождения практически исчерпаны (официальные данные, занимался 4 года построением карт запасов ресурсов). Нераспечатанными остаются только прибрежные месторождения Крайнего севера и шельфовые запасы. Вот для вывоза этих невосполнимых национальных ресурсов и пригодятся эти ледоколы. Они будут проводить танкеры! Кстати, для целей вывоза ресурсов развиваются и железные дороги на Дальнем востоке. Экспортно-ориентированная экономика определяет всё! Не удивлюсь, если она определяет вообще всё, без исключения.

2. Судостроители готовы на всё, чтобы получить заказ. Поэтому новые ледоколы обязательно будут больше, мощнее и дороже (волшебное слово), чем требуется по тех. заданию.

Просто сложить вводные данные:

а)толщина льдов в Арктике на обозримый период, больший чем срок службы новых ледоколов, будет продолжаться уменьшаться

б) советские ледоколы обеспечивали проводку большего числа судов при худших условиях судоходства (толщина льда)

чтобы понять особенности ведения хозяйства при капитализме.

Ничего личного, лишь изменившиеся мотивации у людей принимающих решения.

И, конечно, ни о каком развитии реальной экономики в РФ речи не идёт. Скорее, здесь наблюдается яркое доказательство того, что никто и не собирается воссоздавать экономику, пусть и на новых основах. Нет, здесь именно «опережающее развитие мировой экономики». Разумному — достаточно!

А существующие ледоколы, которых хватало для обеспечения северного завоза по всей Арктике, с тогда на порядки более развитым хозяйством, уже не справляются с запросами «мировой экономики». Отсюда и растут ноги.

AleXP3

06.12.2016 17:36Вообще-то на СМП есть потенциальный спрос у Китая, для транспортировки его грузов морским путём в Европу. Пробные прогоны уже делались.

odissey_nemo

06.12.2016 18:30-1Железные дороги уже есть, путь много быстрее, короче, дешевле. А ещё желание судостроителей построить большие ледоколы (см. выше).

Также: какие грузы из Китая можно везти в товарных количествах более 2-х недель, при сильно негарантированных сроках? Нефть/газ везти — можно.

Также, у Китая даже есть свой ледокол. Они и будут его использовать, однозначно. Ещё построят, если что. Китайцы — они диктуют условия подрядчикам. Как продавец товара диктует водителю, куда ехать. У них — реальная экономика. Может, даже и за проход платить не будут, если вне территориальной зоны идти. Петрушка наступит!

AleXP3

06.12.2016 18:52+2Вы пытаетесь тезисов разных придумать, но все они разбиваются о тот факт, что на сегодня Китай и так массово возит в Европу грузы морем — южным путём. Но получается и дольше и дороже чем если бы возил их через СМП. А через СМП не возят так как, во-первых: проблема с льдами. И, во-вторых: по этому пути нет инфраструктуры бункеровки, ремонта, аварийного обеспечения и т.п. Но это уже строится. И для этого же и ледоколы делаются.

Петрушка наступит!

СМП будет работать.

eldarmusin

07.12.2016 15:47Сейчас пытаются возрадить Новый Шёлковый Путь. Это от 6 до 10 тысяч км.

Большая часть идёт по железнодорожным путям, часто по морю.

Для этих целей в Турции строится дорога до Грузии, через Карс.

Перевалочный пункт строится в Грузии близ города Ахалкалаки.

Казахстан вот уже 3 года как модернизирует свой парк локомотивной тяги, заменяя свыше 500 единиц старых на 200 новых, менее прихотливых и более технологичных KZ8A.

Этот же тип локомотивов заказал Азербайджан в количестве 50 штук. Первые испытания будут к концу 2017 началу 2018.

Так что как альтернатива — да. Как самая быстрая — нет. Самая дешёвая возможно.

AleXP3

07.12.2016 17:05+299% товаров, как бытового так и промышленного назначения, которые делает Китай, совершенно не требуют оперативной доставки. Самое важно: цена логистики. И тут море вне конкуренции будет наверное всегда.

Хоть и не по теме, но «Новый шелковый путь» — это не Грузия и Турция, а Казахстан, Россия, Белоруссия: «Евразийский сухопутный мост».

По ссылке и про «альтернативный» всё исчерпывающе сказано.

eldarmusin

08.12.2016 08:42Вы правы про цену логистики, для дешёвых и несрочных товаров этого вполне достаточно.

Маршрут через лёд имеет большие риски, и поэтому большие издержки. Так что брать больше рисков, чтобы проехать по укороченному пути — это на совести логистов.

По ссылке как раз таки очень хорошо говорят про 3 ЖД корридора: Северный, Центральный и Южный.

Вы цитируете только Северный и некие "альтернативные".

Я просто как производитель жд техники не могу не защищать наших Клиентов. Не могу же я им сказать что они зря у нас KZ8А купили :)

На самом деле на постсоветском пространстве очень мало электровозов пятого поколения, из-за их первоначалной цены. А экономия на обслуживании оборачивается увольнениями. Поэтому не каждая компания или страна готова на это.

Так вот в России сейчас курсирует уже около 50 штук пассажирских ЭП20 и 5 штук грузовых (построено за 6 лет). Парк изношен на 86-90% (в зависимости от источников). При этом он составляет около 10 кило единиц. Это очень слабые тэмпы обновления.

Ситуация на постсоветском пространстве ещё хуже… была до 2013 года. Казахстан оценил значимость жд перевозок, и за 4 года получил свыше 30 единиц грузовых, при заказе в 200 до 2020 года. И свыше 20 пассажирских за 3 года, при заказе в 70 штук до 2020.

Так что этот путь не стоит списывать со счетов.

AleXP3

08.12.2016 12:39+1Насчёт рисков это всего-лишь вопрос стоимости страхования. И вот я совсем не уверен, что через СМП страховые компании выставят большие счета на грузы чем южным путём. Через СМП, как минимум, не будет пиратства, в отличии от Южного морского пути из Азии в Европу. И не будет множества проливов, которые тоже несут определённые политические риски. И, так же, не будет на пути флота США который в любой момент может вмешаться в процесс проводки через Юг и задержать любое судно, без всяких объяснений. Так что может и риски-то тоже меньше будут оценены именно через СМП.

А ж/д путь конечно тоже будет иметь место. Более скоростной, да и разные могут быть другие причины по которым выгоднее будет железкой иной раз что-то отправлять. У такой логистики есть свои особенности и свои преимущества — никто не спорит.

Zenitchik

06.12.2016 17:40+2Естественно. Проводка судов — это бизнес. В проводке нуждаются не только наши суда, а суда всех, кто хочет срезать через Ледовитый океан и готов за это платить.

Wan-Derer

08.12.2016 15:21+1Надо не забывать что СМП имеет не только народохозяйственное значение, но и военное. И здесь соотношение надо/дорого несколько иное :)

kgbplus

Капитан «50 лет Победы» Дмитрий Викторович Лобусов ведет интересный блог, где не только пишет про жизнь ледокола, но и отвечает на вопросы читателей (в то время, когда не в рейсе).

Tomcrafd

тяжело читать эту статью, написанную судя по всему мазутом сухопутным. ЗАПОМНИТЕ корабли бывают только военные!!!

Zenitchik

Желание выпендриться на гражданке — признак нулевых достижений в армии.

На ошибку можно было указать и в нормальном общечеловеческом формате, не опускаясь до «мазутов».

ALHIMIK1992

Термин «корабль» в отношении плавсредств в русском языке имеет три значения: 1) крупное морское судно; 2) военное судно; 3) трёхмачтовое парусное судно с полным парусным вооружением.

black_semargl

Наличие РЛС управления огнём артиллерийской установки несомненно признак гражданского судна…