“Если не ломать мозгов — наломаешь дров”

Существуют десятки, а может и сотни методов по “прокачке” своего мозга, ведь он таит в себе многие возможности, доступ к которым нам зачастую ограничен. “Ешьте горький шоколад”, “Вешайте стикеры по всему дому”, “Начинайте с самых важных дел” и многие другие советы можно отыскать в интернете, суть которых сводится к одному — подтолкнуть наш мозг к быстрой работе, запустить его на полную катушку или даже “обмануть”. И все для получения максимальной выгоды — выполнить много дел, запомнить побольше информации, победить лень и прочее. Человек всегда пытался выжать максимум своих возможностей.

В 80-х годах ХХ века был придуман еще один такой способ — технология Mind Mapping или использование ментальных карт. И как показывает практика, метод далеко не худший, и заслуживающий внимания.

В этой статье мы рассмотрим такие вопросы:

- Что такое ментальная карта?

- Как создать ментальную карту?

- Есть ли программы для создания ментальных карт?

- Что почитать по этой теме?

Для тех, кто любит больше слушать, чем читать — мой интересный (надеюсь) доклад на GetDev:

Что такое ментальная карта?

Что это за технология?

“В этом мире, чтобы стоять на месте, нужно бежать”

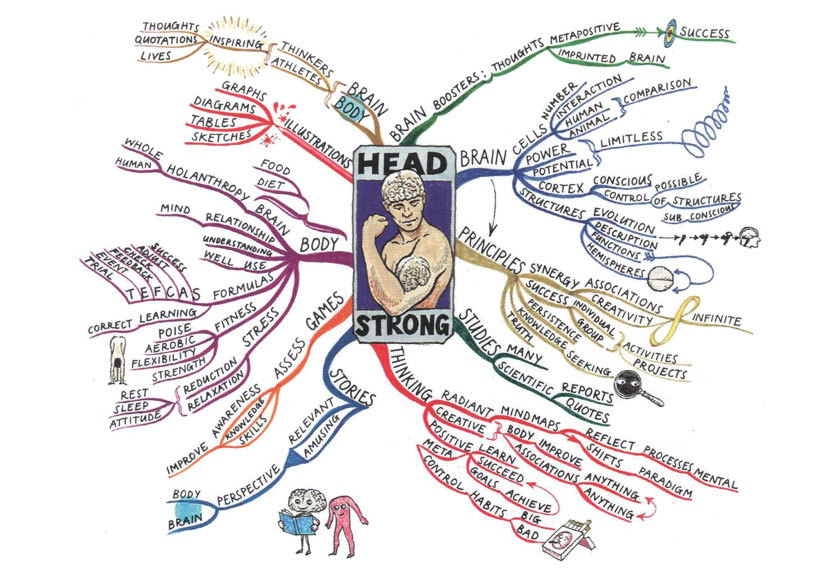

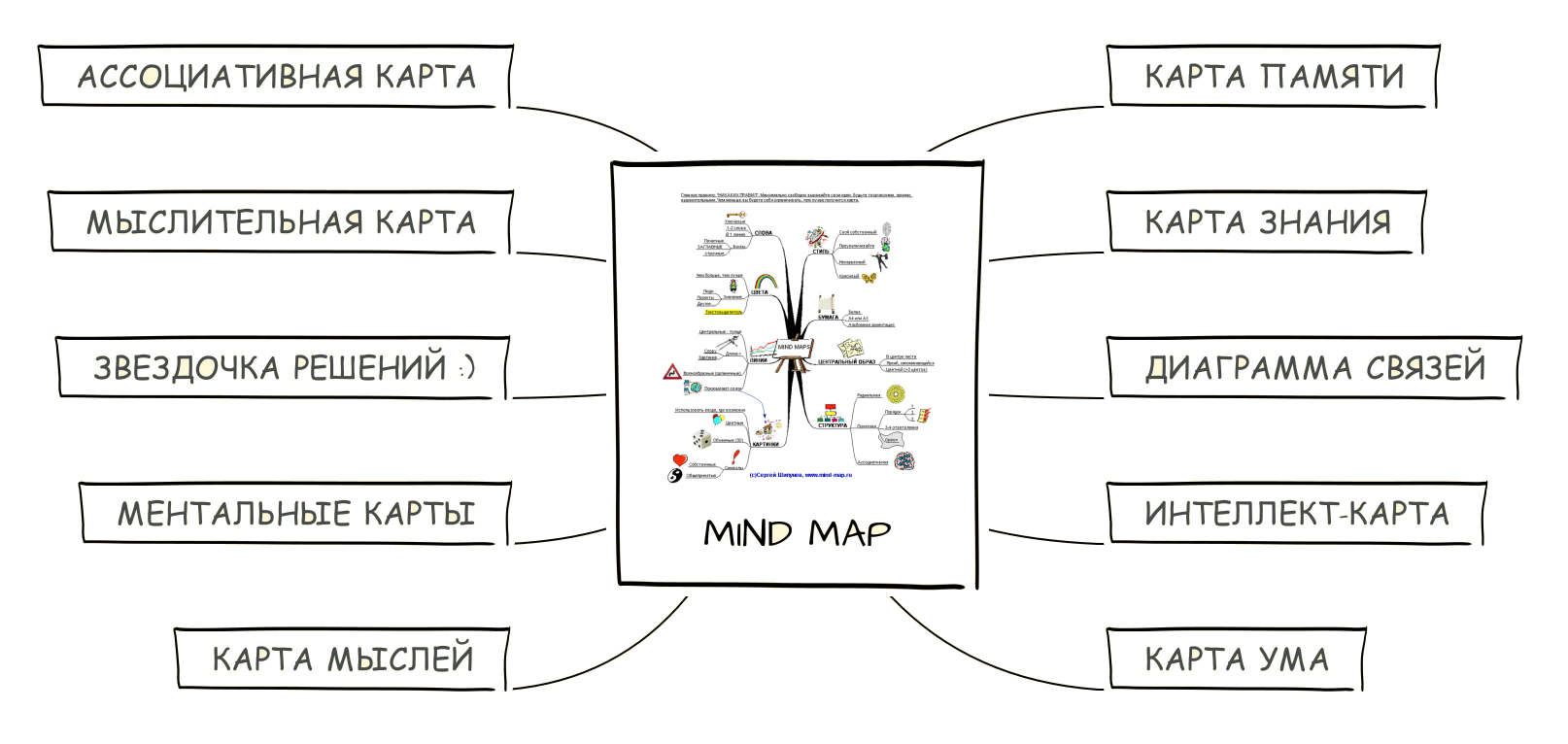

Использование ментальных карт — техника визуализации мышления, с помощью которой можно лучше и эффективнее обработать некоторую информацию. У ментальных карт есть много разных названий:

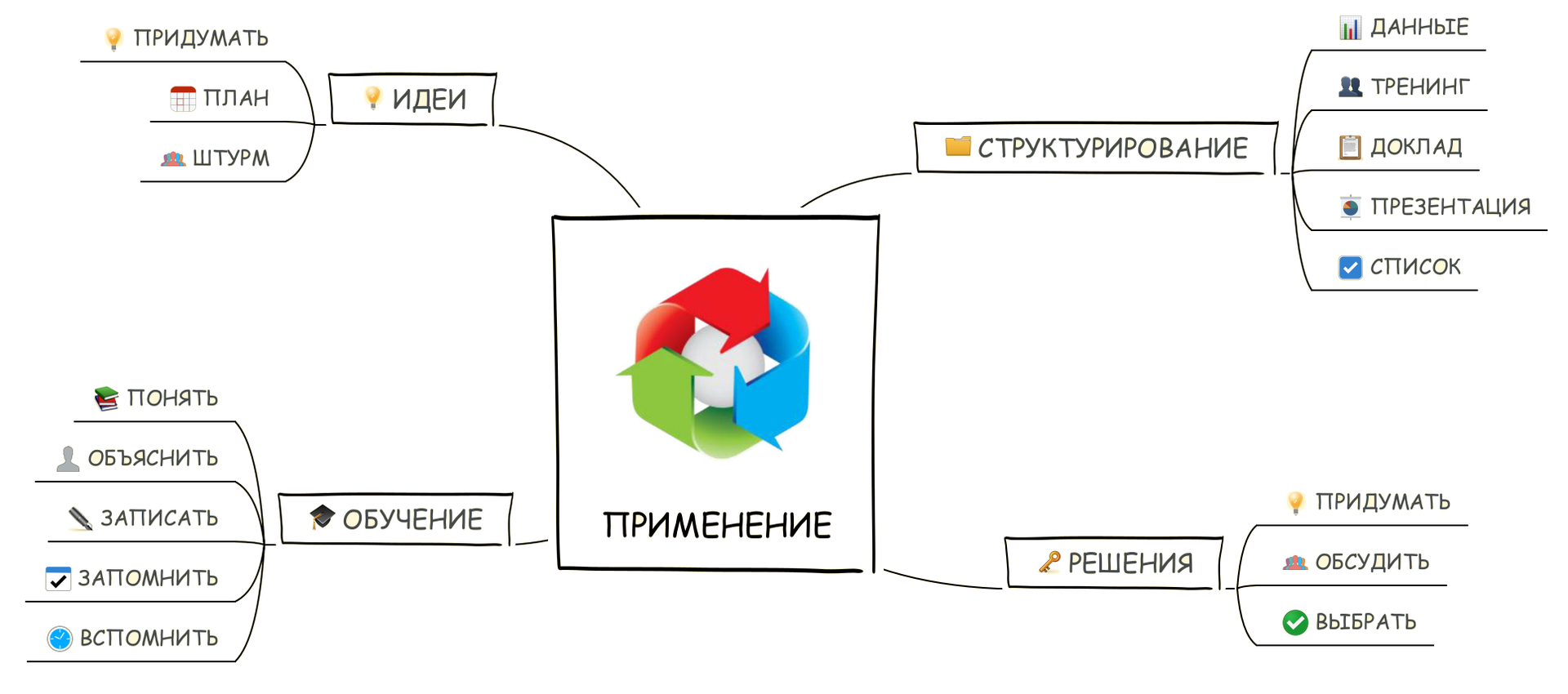

Технология широко применяется для многих целей:

- Фиксация информации. Ментальные карты — удобная форма записи данных, позволяющая даже при большом объеме представить ее в емкой форме.

- Запоминание информации. Когда записываешь что-то в удобной легкой форме, это автоматически откладывается в голове.

- Легкий доступ к информации. Данные, записанные в виде ментальных карт, легко вспомнить, даже бросив на них лишь один взгляд.

- Анализ информации. Ментальная карта построена таким образом, что позволяет увидеть ранее не замеченные связи между ее частями, мелкие неучтенные детали, что бывает очень ценно при принятии решений. Также с ее помощью можно окинуть всю информацию в целом, комплексно, что в целом помогает разобраться в теме и лучше понять эти данные.

Ментальные карты помогают легко оперировать с информацией, что делает их очень полезными во многих областях нашей жизни:

Зачем ее применять?

“Хорошо запоминается мысль, повторенная дважды.

Хорошо запоминается мысль, повторенная дважды”

Ментальные карты помогают при работе с какими-либо данными, улучшают способности мозга по восприятию информации, но почему?

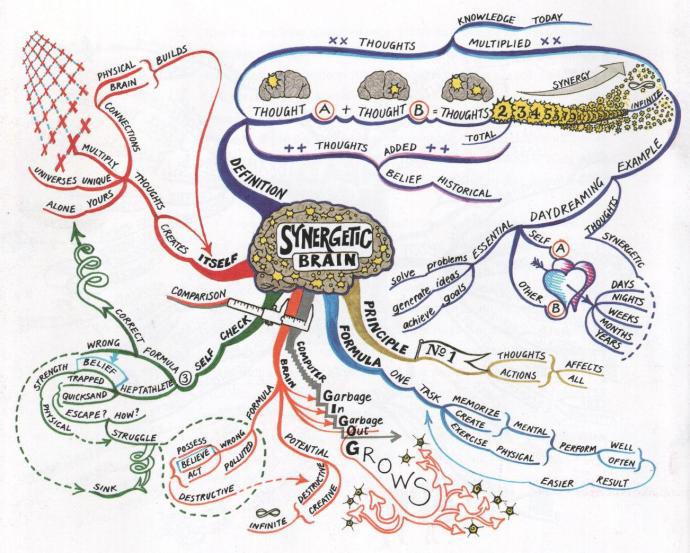

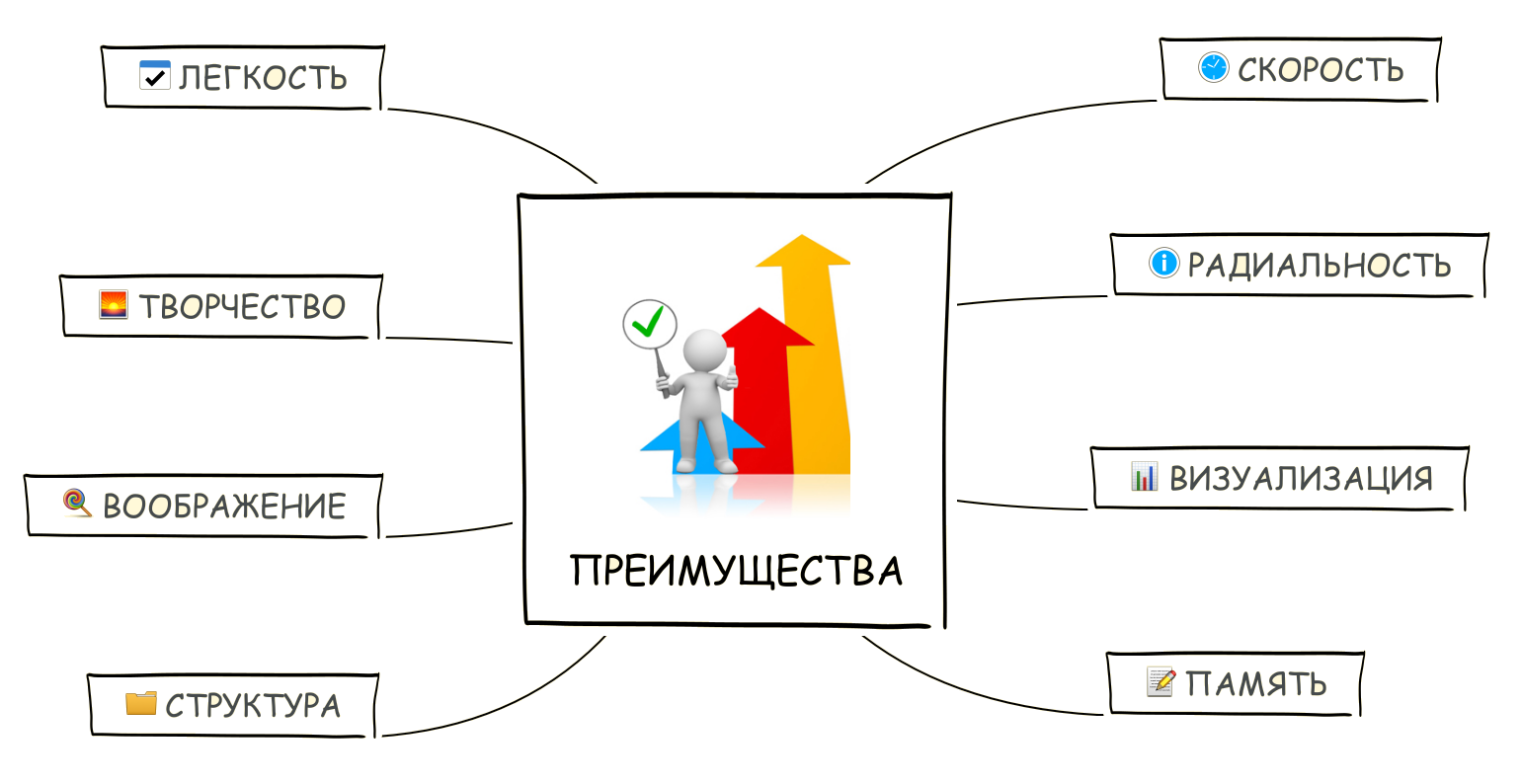

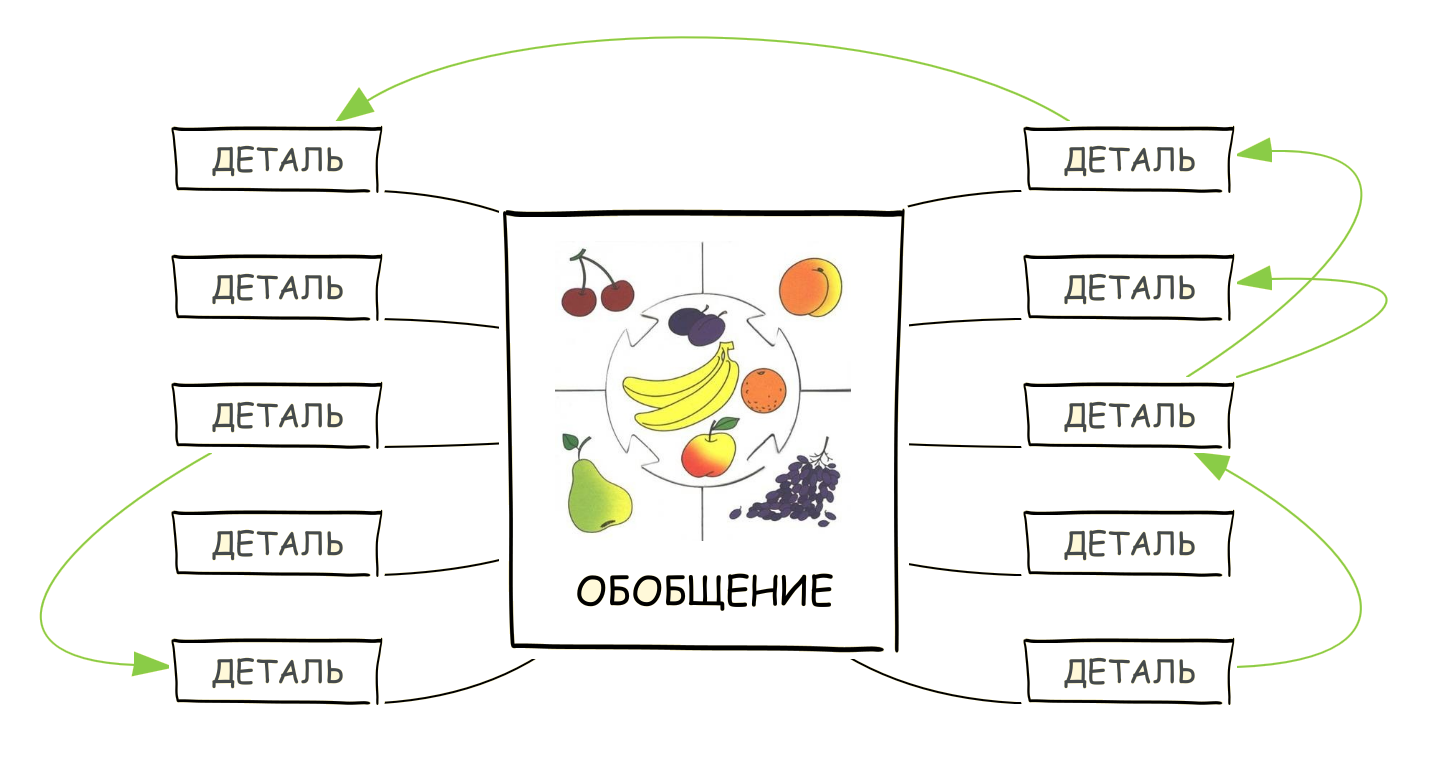

Первая причина кроется в самом построении карты — она изображается в радиальном виде, ключевой образ находится в центре, и от него расходятся дальнейшие ветви. Это упрощает подачу информации в мозг — ведь мы тоже видим окружающий нас мир в целом — центральный образ и детали вокруг него.

Вторая причина тоже кроется в обработке информации нашим мозгом — визуализация в целом улучшает восприятие. Слова с картинками мы запоминаем в 6 раз лучше, чем просто слова.

При построении ментальной карты активизируются различные способности нашего мышления. При составлении ветвей и ключевых слов мы используем иерархии, для картинок — визуализации и ассоциативное мышление, в целом используется пространственно-образное мышление. Все это активизирует память и позволяет запомнить как структуру данных, так и их важные аспекты, поэтому использование ментальных карт улучшает запоминание информации примерно на 32%.

Так как мы используем различные способности мышления для построения ментальных карт, такие как творчество, логика, воображение, все они развиваются и улучшаются в процессе.

Поскольку ментальные карты отображают всю картину в целом, это позволяет установить все взаимосвязи между объектами, даже если изначально они были не так очевидны. В свою очередь, это приводит к появлению новой точки зрения на информацию, а также новых идей и мыслей. Структура и логика данных становятся более “прозрачными”, легкими для понимания и запоминания.

Еще одним неоспоримым аргументом в пользу использования ментальных карт является то, что научиться этой технике очень легко, а запомнить информацию с ее помощью можно сразу, в большом количестве и весьма эффективно. Писать при этом приходится мало, что значительно экономит время.

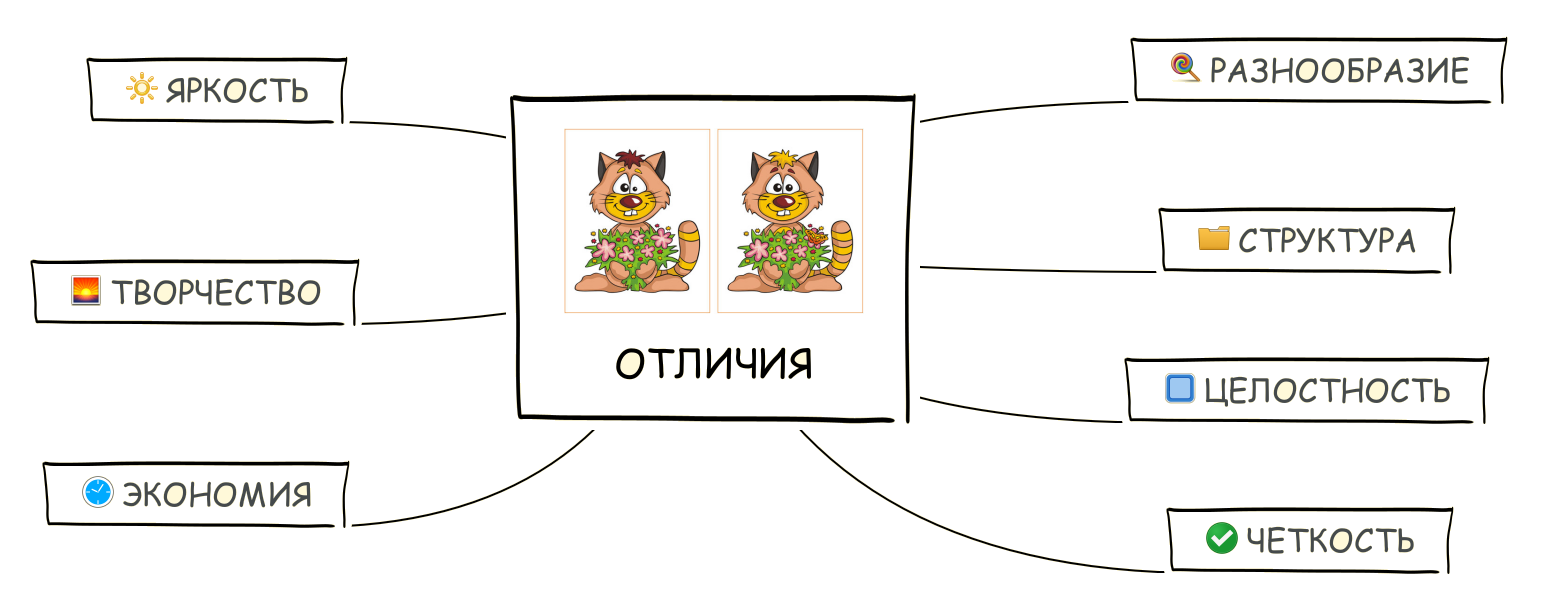

В чем отличия от обычных записей?

“Ясность дает фокус”

Линейная запись — основная форма записи информации, которой мы пользуемся в школе, университете, работе, и во многих многих учреждениях. Она используется в инструкциях, книгах, плакатах и вообще везде. Поэтому использование такой формы кажется логичным, удобным и правильным.

Но может быть дело лишь в привычке? Между линейными записями и ментальными картами есть некоторые отличия, из-за которых, возможно, стоит изменить свои привычки.

- Всю структуру вертикальной текстовой информации целиком довольно тяжело увидеть, и чтобы просмотреть все, возможно потребуются дополнительные действия, такие как перелистывание или скроллирование страницы. А карты строятся по круговому принципу, и одним взглядом можно охватить взглядом все, что изображено.

- Линейный список “психологически” не завершен, он может быть продолжен, что не дает нам целостно воспринимать его. Законченная карта имеет все элементы на своем месте, она продумана, скомпонована и целостна.

- Наш мозг не лучшим образом запоминает монотонные записи, в отличии от разнообразных картинок, разноцветных ветвей и красочно оформленных ключевых слов.

- В обычных записях довольно трудно выделить самую главную мысль, она теряется в многочисленных списках, выделенных и подчеркнутых словах. На ментальной карте главный объект исследования всегда в центре, и именно от него расходятся второстепенные ветви и дополнительная информация.

- Так как при построении ментальной карты мы используем визуализации, используется правое полушарие мозга, отвечающее за эстетику и обдумывание проблемы в целом. Именно за счет этого мы можем обдумать изображенное на карте с разных сторон. При линейных записях такое задействование правого полушария мозга минимально.

- Линейные записи отнимают много времени, ведь человек от руки пишет не очень быстро. Приходится сокращать слова, не всегда они написаны понятно, и это идет в ущерб качеству записей.

Популярны ли ментальные карты?

Кто придумал ментальные карты?

Аналоги различных диаграмм связей использовались с достаточно ранних времен, но создателем современной методики ментальных карт, такой, какой мы ее знаем сейчас, является Тони Бьюзен — английский психолог, автор и соавтор более 80 книг, самые известными из которых считаются “Супермышление” и “Научите себя думать”. Первая книга, описывающая технику ментальных карт, вышла в 1974 году — “Работай головой”.

Вот как автор описывает события, подтолкнувшие к разработке этой техники:

“В свое время на втором курсе университета я как-то зашел в библиотеку и спросил, нет ли у них книг по теории мозга и о его практических возможностях. Библиотекарь, не раздумывая направила меня в отдел медицинской литературы!

Когда я пояснил, что не собираюсь делать операций на мозге, а лишь правильно использовать его, мне вежливо ответили, что подобных книг у них в библиотеке, по-видимому, нет.

Я вышел в полном изумлении.

Как и другие мои сокурсники, я пребывал в состоянии, известном любому среднестатистическому студенту: растущее осознание того, что по мере роста учебной нагрузки твой мозг все более сдает позиции перед высокими требованиями к мышлению, творческому подходу, памяти, умению решать задачи, анализировать и «сочинять» в ходе письменных работ. Как и другие, я все чаще сталкивался с тем феноменом, когда отдача от учебной работы падает, несмотря на прилагаемые усилия, а временами и вовсе кажется нулевой.Парадокс заключался в том, что, как мне казалось, чем больше я конспектировал и учил, тем хуже был результат!

Логическим следствием обеих возможных в той ситуации стратегий действия являлся, как представлялось мне, тупик. Стань я прилагать меньше усилий, в разряд не усвоенной попадает масса важной информации, и, как следствие, провал на экзамене. Продолжи я с еще большим упорством, — конспектируя более подробно и тратя на это все больше времени, — результатом явилась бы все та же обращенная вниз спираль успеха.

Ключ к подлинному успеху, рассудил я наконец, следует искать в ответе на вопрос, насколько рационально я использую свой интеллект вообще и мыслительные способности в частности, — осознание этого и привело меня в библиотеку.

Когда я вышел из нее в тот день, мне вдруг пришло в голову, что проблема, с которой я столкнулся, не найдя нужной литературы, быть может, пришлась кстати. Поскольку таких книг еще не написано, я ступил на заповедную территорию, где есть подлинный простор для пытливого ума.”

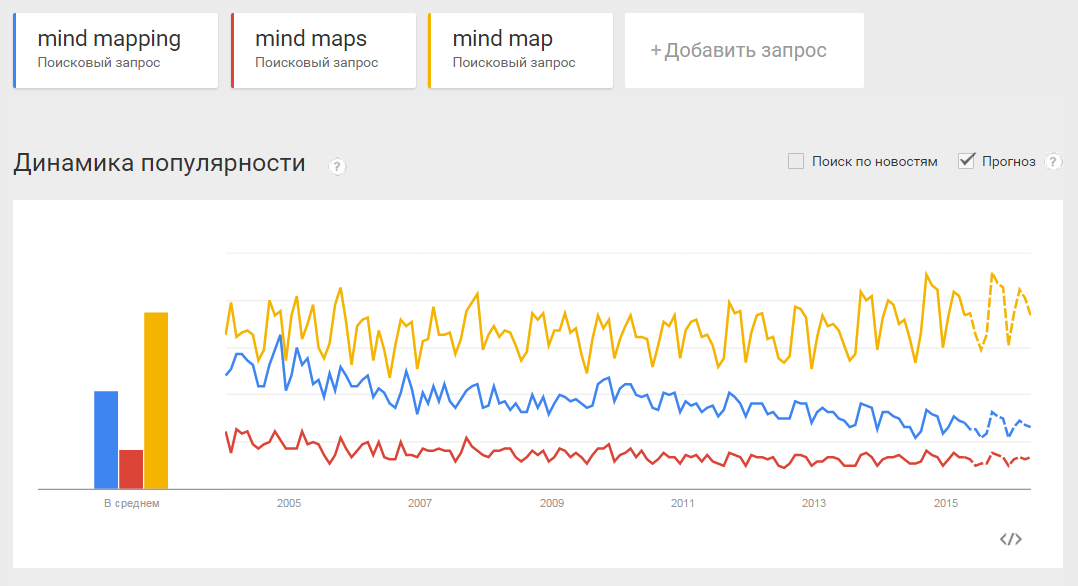

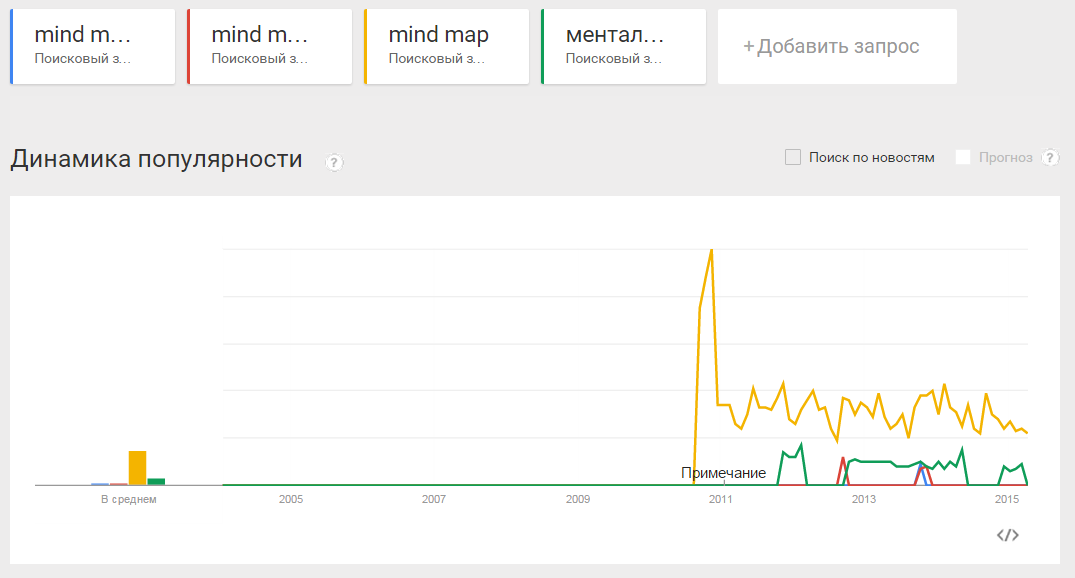

Используют ли их в мире?

Со временем, целесообразность той или иной методики всегда определяется количеством людей, которые ей пользуются. Со времен выхода первого описания методики прошло уже более 40 лет, но тем не менее техника ментальных карт живет, развивается, и, что главное, используется. Обратимся к Google Trends:

В целом, mind mapping — стабильно использующийся запрос за последние 11 лет. Странами с наибольшим количеством таких запросов внезапно оказались Индонезия и Таиланд. Совсем другая статистика в России. Только в 2011 году эта методика начала пользоваться интересом в нашей стране:

Почему люди не используют их повсеместно?

Как и у всего в нашем мире, у техники ментальных карт тоже есть недостатки:

- Сложные, комплексные положения вещей упрощаются, а многие детали крайне обобщаются. Создается видимость порядка там, где его и нет. Иногда это полезно, но иногда это лишь создает иллюзию подконтрольности ситуации, иллюзию общего понимания проблемы и отсутствия сложных скрытых взаимосвязей.

- Поскольку при построении карт используются картинки, включается ассоциативное мышление. Но ассоциации — динамичные штуки, изменяются и трансформируются со временем, и то, что вызывало полгода назад у нас одну ассоциацию, не вызывает сейчас точно такую же. Такие картинки направляют поток мыслей при прочтении карты совсем не ту сторону, как изначально планировалось. “Ложные” ассоциации в итоге замедляют понимание данных на карте.

- Ментальная карта является отражением чьего-либо мышления, либо одного человека-составителя, либо группы таких людей, поэтому карты чаще всего сугубо индивидуальны. Если карту дать прочитать другому человеку, может случится так, что он либо не поймет некоторые детали, либо, что еще хуже, неверно их воспримет.

- При обработке больших или сложных данных при построении карты, может получится сложная картинка, со множественными делениями, с огромных количеством связей, ветвей и ключевых слов. Эффективность такой ментальной карты падает в разы.

Это одни из причин, почему техника ментальных карт до сих пор не вытеснила линейные записи. Но есть и мнимые недостатки, которые лежат на пути применения этой методики:

- Незнание о технике. Популярность ментальных карт еще не достигла такого масштаба, чтобы о них знал каждый.

- Мнение “Я не умею рисовать”. Многие считают, что это является серьезным препятствием для построения карты, но на самом деле такое умение и не требуется. Тем более, существует простое упражнение, помогающее доказать, что минимальный набор символов может рисовать каждый. Попробуйте:

- Убеждение, что это детская забава и настоящему профессионалу она не к чему. На самом деле, каждый уважающий себя профессионал имеет свой набор различных инструментов для достижения целей: визуализации, планирование, тайм-менеджмент и другие. А то, что ментальными картами пользуются многие во всем мире, является показателем эффективности этого инструмента.

- Ментальные карты дольше делать, чем линейные записи. Поначалу, на первых порах применения этой техники, это действительно будет так — как и при обучении любому новому делу. Но в дальнейшем карты будут щелкаться как орешки, намного быстрее обычных заметок.

- Убеждение “Я думаю линейно” и “Всю жизнь пользуюсь линейными заметками, и нормально”. Да, линейные записи плотно входят в нашу жизнь начиная лет с семи, и дальше намного удобнее и привычнее использовать именно их, даже в своих размышлениях. Но не является ли это просто привычкой? И если другие методики дают большую эффективность, то почему не попробовать их?

- Мнение “Ментальные карты нельзя применить для повседневных задач”. Напротив, это методика применяется для всех сфер жизни, где требуется принятие решений, какие-либо списки, анализ чего-либо. Сюда входит практически любая область из нашей повседневной жизни.

Как создать ментальную карту?

“Всякий художник был поначалу любителем”

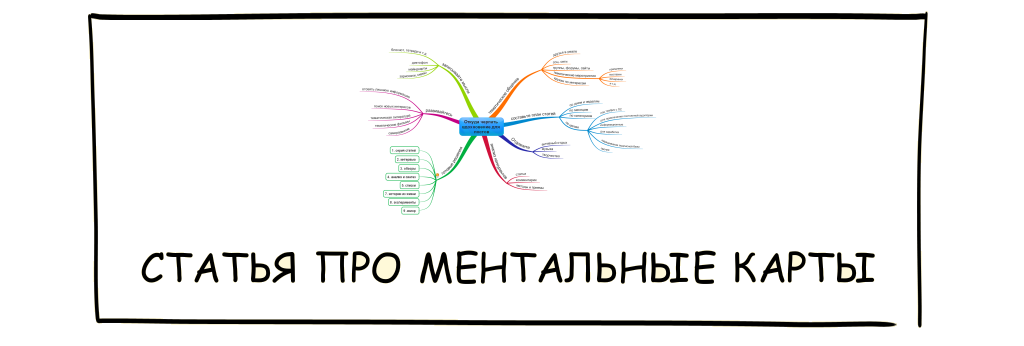

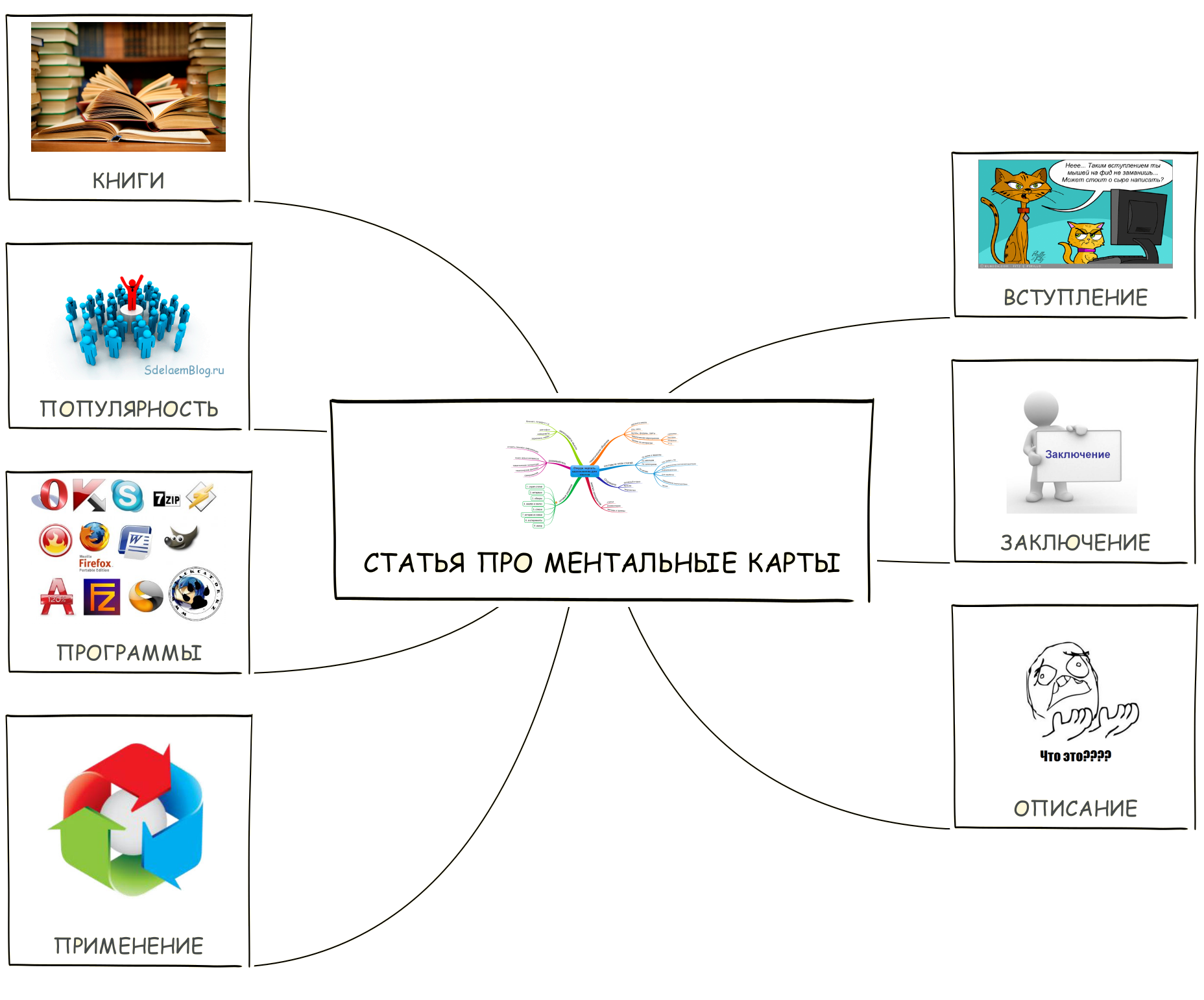

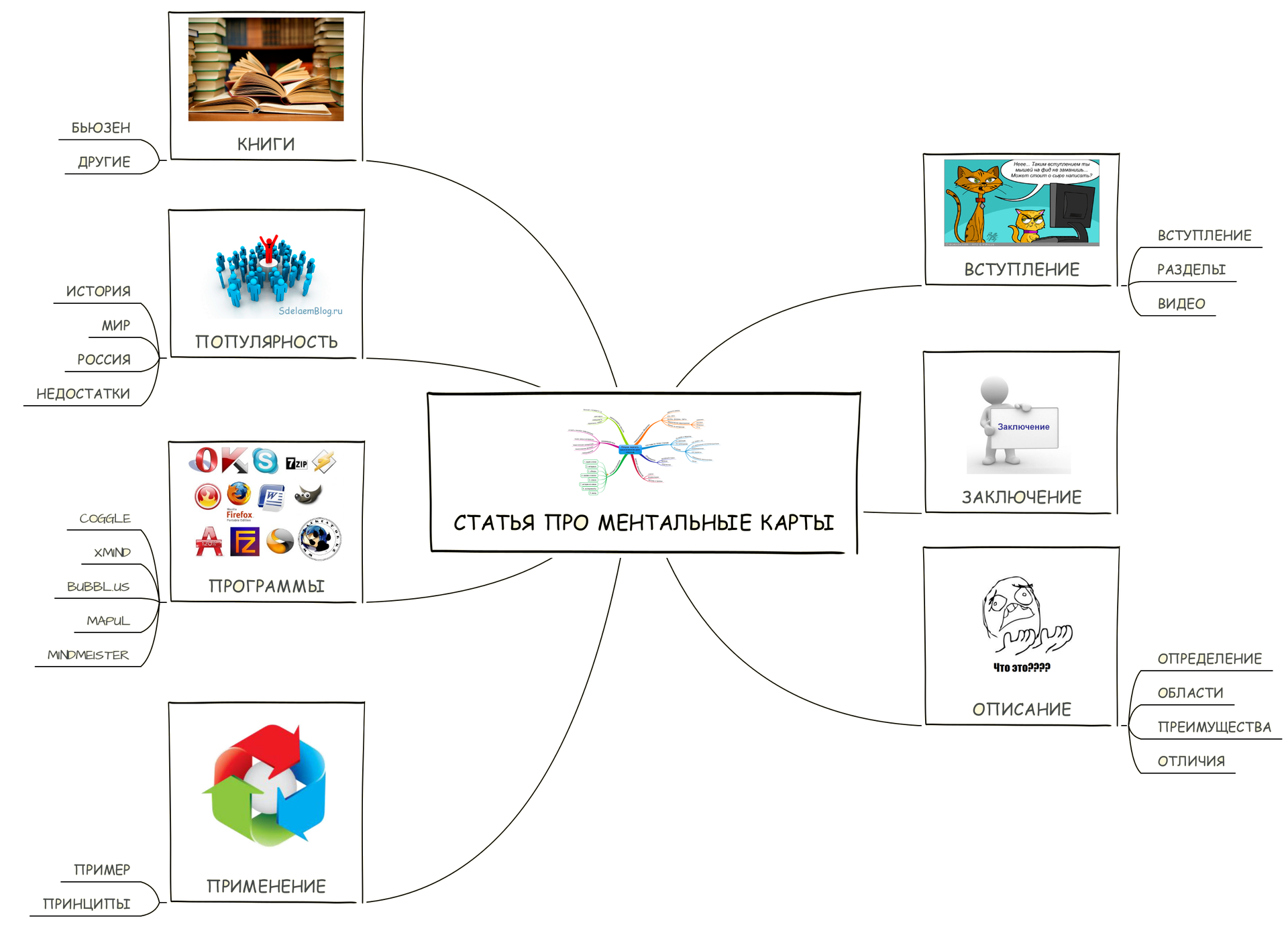

Для построения ментальных карт достаточно следовать определенным несложным принципам. Попробуем для примера составить ментальную карту для всей это статьи.

Для начала нужно чистая горизонтально повернутая область, например лист, доска, планшет, телефон, или рабочая область в графических редакторах. Чем больше данных вы будете обрабатывать, тем большая рабочая область вам понадобится. Я буду делать свой пример с помощью онлайн-редактора ментальных карт.

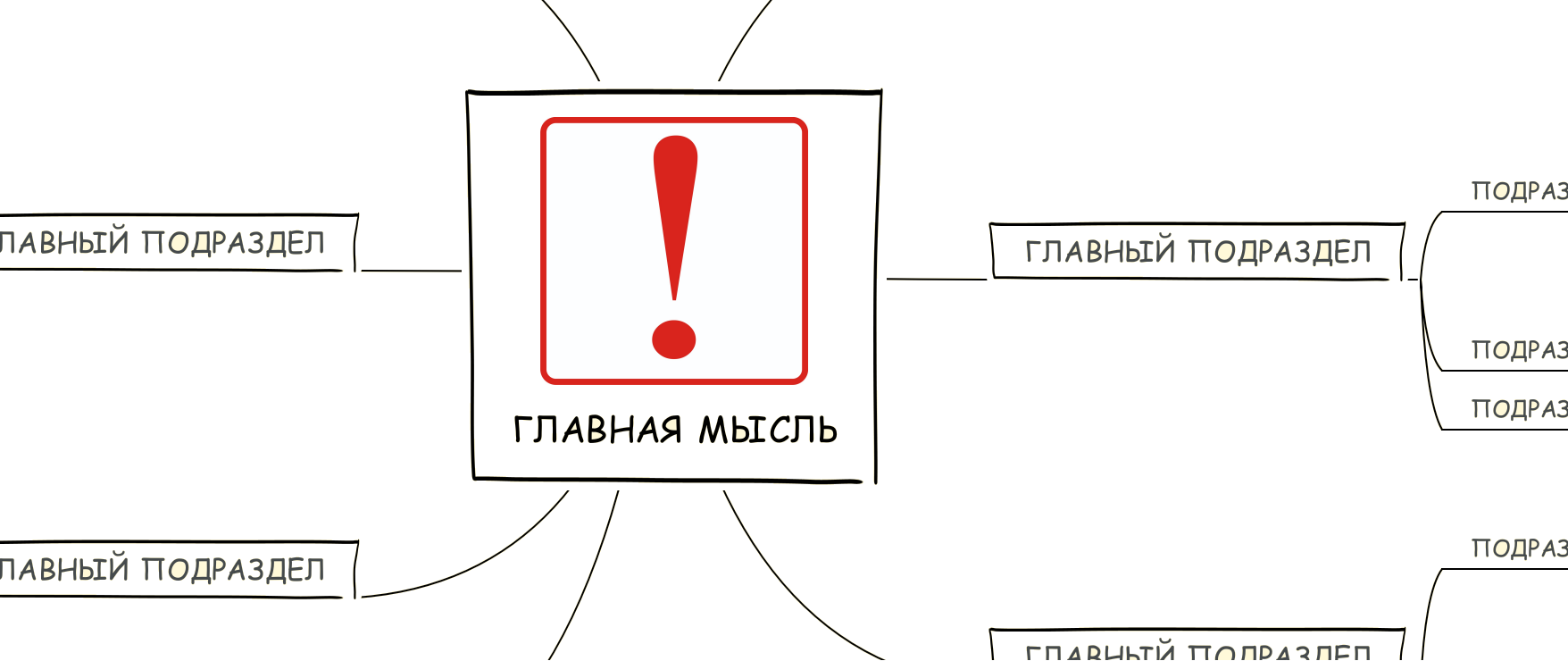

В центре рабочего пространства опишите образ проблемы, задачи или области знания. В нашем случае — это статья про ментальные карты.

Не забывайте использовать рисунки и символы там, где это возможно. Это сделает карту более яркой и красочной, и как следствие — более запоминающейся.

От центрального образа проложим толстые структурные ветви, главные подразделы нашей статьи. Рекомендуется использовать разные цвета для ключевых ветвей и слов, а также красочно оформлять их. Поскольку я люблю минимализм, немного отойду от правил.

Но ничего не мешает мне оформить главные подразделы соответствующими картинками. Также допишем ветви следующего уровня. Необходимо помнить, что на одной ветви должно быть только одно слово. Это позволяет не перегружать карту, а в процессе придумывания этого одного слова, мы может выделить суть материала.

Размер и толщина букв на ветвях варьируются в зависимости от удаленности от центрального образа. Чем дальше — тем меньше. Если между деталями на карте есть взаимосвязь — не забудьте показать ее. Дополним наш пример остальными ветвями и связями.

Вот и получилась готовая ментальная карта. Не самая красочная из-за моей любви к минимализму, но весьма информативная.

Есть ли программы для создания ментальных карт?

Рисовать от руки ментальные карты — это удовольствие на любителя, и иногда намного удобнее накидать карту на компьютере. Есть большое количество как онлайн-редакторов, так и программ/приложений для построения ментальных карт:

- Coggle — простой и легкий в усвоении онлайн-редактор ментальных карт.

- XMind — серьезный софт для построения как ментальных карт, так и других различных диаграмм.

- Bubbl.us — онлайн-редактор и приложение.

- Mindmeister — весьма симпатичный онлайн-редактор карт c кучей цветовых тем, картинок, символов и других возможностей. Для построения ментальных карт в этой статьи был использован именно он.

- Mapul — еще один представитель онлайн-редакторов.

Что почитать по этой теме?

Конечно же, лучше всего узнать о методике ментальных карт из первоисточника, поэтому лучшие книги для прочтения — это “Супермышление” и “Работай головой” Тони Бьюзена, а так же его остальные книги.

Еще одна познавательная книга — “Визуализируй это! Как использовать графику, стикеры и интеллект-карты для командной работы” Дэвида Сиббета.

Заключение

Появившись в 80-х годах ХХ века, методика ментальных карт продолжает развиваться и набирать популярность во всем мире. Она поможет как с решением повседневных задач, так и с целями в профессиональном плане. Ее можно использовать как отдельно, так и вместе с методикой GTD (Getting Things Done), используя ее для построения различных карт задач. С уверенностью можно сказать, что перечень инструментов для управления делами, задачами и целями пополнился еще одной достойной и эффективной методикой.

Комментарии (36)

lightman

29.05.2015 15:44+1Последний раз, когда я интересовался сабжем, я не смог найти идеальную для себя оффлайновую программу под Windows. На выбор были либо какие-то убогие по функционалу, либо богатые, но кроссплатформенные и соответственно с чужеродным Look&Feel.

Может следует сейчас поискать заново.

tatyana_ryzh Автор

29.05.2015 16:33Увы, оффлайновую прогу под Windows не знаю=(

Я «ушла в веб и не вернулась», люблю именно онлайн-редакторы, облачные хранилища и прочие плюшки. Мне почему-то кажется это несколько удобней

Pilat

29.05.2015 16:48iMindMap от создателей технологии пробовали?

Но я сейчас перешёл в линукс, и мне осталось только унылое говно типа XMind :(

Pilat

29.05.2015 18:51XMind — ну его все знают. Он просто есть и ничего с этим уже не поделать.

Mindmeister — судя по примерам карт, удовольствия от его использования получить трудно. Примерно так же выглядит как XMind — то есть ужасно.

Mapul — просмотреть большую карту очень сложно. Но при том качестве, которое он обеспечивает, создать большую карту и невозможно.

Bubbl.us — та же фигня вид сбоку

Coggle — а он вообще редаrтор ментальных карт? Из всех, кстати, самый приятный.

В тексте статьи есть картинка (размноженная много раз), созданная в iMindMap — но на него почему-то нет ссылки, хотя это единственная реально пригодная к использованию программа. Хоть и платная.

vladob

31.05.2015 01:33Я пользуюcь FreeMind.

Не суперкрасочно, но вполне работоспособно, кроссплатформенно и функционально.

Чаще всего пользуюсь на конференциях для пометок в процессе прослушивания выступлений, а также для быстрой фиксации своих идей.

vladob

31.05.2015 01:44Еще одна сфера, где нашел Mind Map (MM) удобными для применения.

Иногда использую в презентациях.

ММ удобно, когда не точно знаешь аудиторию, или не можешь предсказать, куда пойдет линия обсуждения, до какой глубины нужно будет показывать детали.

С помощью ММ можно заготовить презентацию с запасом, а показ регулировать по обстановке, открывая или закрывая целые ветки.

Pilat

31.05.2015 04:11А на что похожи Ваши карьы — на indulgy.com/post/SpZI5jpKX1/mending-the-wounded-learner-free-mind-map или на wiki.mahara.org/index.php/Plugins/Artefact/FreeMindFlash, именно на практике, на конференциях?

vladob

31.05.2015 11:34Я глянул, mahara плагин базируется на FreeMind.

Т.е. у меня второй вариант, который попроще.

Onkami

04.06.2015 13:47« хотя это единственная реально пригодная к использованию программа» — эк вы радикально.

Чем же она настолько лучше?

Pilat

04.06.2015 13:53Ну радикально немного, зато почти точно. Остальные программы — просто редакторы деревьев, корявые и невзрачные.

Попробуйте сами — поймёте.

Простая навигация, добавление ветвей, выравнивание, публикация, внешний вид, удобство использования… лучше практически по всем показателям кроме цены.

FreeMind я попробовал, он работает, но никакого сравнения с iMindMap не выдерживает.

Onkami

04.06.2015 13:55Спасибо за разъяснение. Пока я сижу на mindmeister, но использую минимально — это база знаний, открываю, когда надо занести новую клеточку.

dobriykot

29.05.2015 20:03+2Несколько раз пытался начать пользоваться картами, но так и не смог. Они слишком хаотичны, много ветвей, много связей. Да, наверняка есть случаи, когда карта хорошо отображает какую-то мысль или процесс. Но я так и не сумел приспособить их под себя. Если вдруг надо, рисую обычные блок-схемы. :)

Читал «Супермышление». Книга похожа на выступление маркетолога. Бьюзен ооочень яростно агитирует использование карт, представляя их как панацею от вообще всего.

Pilat

29.05.2015 20:39Ну они хотя бы красивые бывают. Способ самовыражаться для программиста, например.

Pilat

31.05.2015 04:16Насчёт «много связей».

Я буквально несколько минут назад закончил карту памяти (если научно обозвать, если по старинке — схему) отказоустойчивой системы. Там столько перекрёстных связей, и не сосчитать. И все нужные. И карта эта ну никак не дерево.

shamanch

29.05.2015 22:40+1Пользуюсь редко но иногда кажется удобным, в нужное время в нужном месте.

Для мака и iOS вроде наиболее известная omniGraffle, но увы дорогая, для Android SimpleMind, есть бесплатная версия без сохранения карт. Ну и упомянутый FreeMind мультиплатформенный для десктопа.

xiWera

30.05.2015 07:26-3Если вам не нужны mindmaps, то ваш мозг работает лучше, чем у человека которому они нужны. Отсюда — заголовок странноват

gonzazoid

30.05.2015 12:19странно что никто не упомянул mindJet. мобильная версия бесплатная, для стационара — да, дороговато, но того стоит. + идеально интегрируется в ms офис и допиливается при необходимости скриптами.

otetz

31.05.2015 16:52И на маке как раз она по-идее более распространена в силу специализации. Сам пользуюсь довольно давно. www.mindjet.com/mindmanager

Omni Graffle всё же комбайн с уровнем абстракции повыше.

Для iOS в своё время очень удачно нашёл iThoughts HD Сейчас с удивлением узнал что оно есть и для OS X :)

soulruins

04.06.2015 10:57Для себя нашел универсальный инструмент — www.drawexpress.com. Из минусов отсутствие веб и ПК версий. В остальном отличный способ рисовать карты и блок схемы.

steinebel

04.06.2015 11:09Под Mac OS не проходите мимо MindNode: красиво, удобно (карту можно составлять и редактировать практически не пользуясь мышью, т.е. удобно и быстро), синхронизация с iOS через iCloud или Dropbox. Для быстрых набросков даже на телефоне весьма практична.

isden

05.06.2015 13:29Софт неплохой для моих кейсов. Но вот что мне очень не понравилось — они забили на версию 1.х и выпустили 2.х (с довольно незначительными изменениями кстати), которую нужно снова покупать. Меня, в принципе, и первая устраивает, но, судя по всему, каких-либо изменений там уже не будет, и скоро она зарастет мхом.

steinebel

05.06.2015 13:50Да, это огорчительный момент. Я приобрел вторую версию, т.к. очень уж удобен для моих целей этот софт, а во второй они добавили всяких плюшек, в частности заметки (хотя ничто не мешало и в первой версии в качестве заметок использовать ещё один уровень (я его сереньким красил для идентификации и норм)… но таки купил вторую. И сразу же зарепортал им баг. Огорчение. Жду upd теперь.

CodeDriller

04.06.2015 11:52Идея кажется правильной и полезной. Но почему-то большинство карт, которые я встречаю в качестве примеров, не несут никакой практической ценности, а иногда похожи больше на информационную свалку, чем на структурированную информацию — от таких карт в голове скорее возникнет путаница, чем понимание. В общем, пользоваться надо с умом, иначе вреда будет больше.

mad_s

04.06.2015 12:37Достаточно регулярно использую майндмэпы уже лет пять как. И планирование/разработку по любому новому проекту (съемка, спецэфекты, трехмер, что-то сценарное) начинаю именно с них. Тут очень важно подобрать подходящий инструмент, одновременно и достаточно функциональный, и, при этом, минимально отвлекающий «на себя». На OSX вне конкуренции (на мой взгляд) MindNode Pro mindnode.com. Хотя последнее время присматриваюсь к Delineato Pro, тоже очень симпатичная и грамотная штука www.delineato.com

JustRamil

Когда я смогу понять вашу методу, она уже мне будет не нужна.))