Привет, Хабр. С вами Владимир Разуваев. В Softline я руковожу департаментом бизнес-консалтинга и практически все свое свободное время я посвящаю спорту. В этом посте я расскажу о своем опыте подготовки к соревнованиям Ironman. В процессе мне сильно помогли навыки проектного менеджмента. Благодаря им я разложил казавшуюся недостижимой суперцель на задачи, нашел тренера и сам стал для него заказчиком и исполнителем, полностью перенастроил свою жизнь под будущее спортивное достижение, при этом не остался без семьи, но полностью провалил ту часть подготовки, которая была связана с бюджетом. Если для вас это звучит достаточно драматично – прошу под кат.

Начну немного издалека. Несколько лет назад я решил начать вести здоровый образ жизни. Не с понедельника и не с 1 января. Однажды я обувался, чтобы пойти на работу, и распрямился с багровым лицом и ужасающей одышкой. Я представил, какой жалкий вид имеет эта сцена со стороны. Вечером того же дня я купил кроссовки и на следующее утро отправился в свой первый короткий забег. Первые полгода ЗОЖа были сплошным преодолением: я привыкал к нагрузкам, собрал целую коллекцию травм, но еще через шесть месяцев финишировал в своем первом марафоне. Я почувствовал взрыв эмоций, решил продолжать забеги ради улучшения результатов, чтобы посмотреть мир и познакомиться с интересными людьми – марафоны проводятся в разных странах и на разных континентах, а среди бегунов много действительно выдающихся личностей. Но с каждым новым финишем эмоции притуплялись. Мне нужен был новый вызов. На YouTube на глаза попался красочный мотивирующий ролик про Ironman. Я пересмотрел его несколько раз и понял, что “Железный человек” вполне годится в качестве следующей личной цели.

На следующее утро, когда я «переспал» с мыслью об Ironman, воодушевления существенно поубавилось. Я понял, какая масштабная цель стоит передо мной и насколько скуден набор средств для ее достижения. За 10 с лишним лет карьеры в Softline столь же высокую цель, средства для достижения которой были не вполне ясны, передо мной ставили только однажды: в рамках одного большого проекта пришлось заняться управлением разработкой программного обеспечения. Дело было 10 лет назад, я тогда был молод, не придал значения специфике проекта и согласился его реализовать. А чего бы и не взяться, ведь инструментарий проектного менеджера, как я на тот момент думал, «прокатит» и для той области, где у тебя нет даже базовых знаний. В итоге проект по моей вине почти потерпел фиаско. Спасибо коллегам, которые вовремя оказались на подхвате и занялись этой темой с гораздо большим успехом.

К чему это я? Да к тому, что затея с Ironman вполне могла бы стать способом реабилитации за давний факап. Я смахнул пыль с увесистого тома PM Body of Knowledge, освежил в памяти ряд очень важных рекомендаций из этой книги и решил идти на “проект Ironman” с намерением на этот раз сделать все правильно и вдобавок к спортивным целям закрыть гештальт 10-летней давности.

За один вечер я набросал устав проекта, причем постарался это сделать максимально близко к тому, как написано в «библии всех PM’ов». Устав стал основным моим документом для реализации «проекта Ironman».

Согласование импровизированного устава прошло гладко — грех было не договориться с самим собой.

Поскольку перед стартом «проекта Ironman» я дал себе обещание не повторять ошибок, для следующего этапа – составления плана работ – я решил нанять внешнего подрядчика. Им стал опытный «железный человек» — сам действующий триатлет, финишировавший в полном Ironman более 60 раз. То ли у моего инструктора также был бэкграунд в области управления проектами (среди триатлетов много действующих и бывших «топов» разных компаний), то ли в триатлоне по-другому хороших результатов не достичь, но мой консультант начал диалог с правильных вопросов. Первое, о чем спросил меня тренер, — для чего мне вообще финиш в «Железном человеке»? Ответ его устроил, и мы перешли к более конкретным вещам.

Затем внешний консультант приступил в обзору имеющихся ресурсов. Он обрадовался, когда узнал, что мой первый Ironman состоится через девять месяцев, и что я готов уделять достаточно времени тренировкам. У триатлетов есть эмпирическое правило: чтобы вписаться в установленные регламентом Ironman 17 часов на все три этапа соревнования, на подготовку к состязаниям следует потратить 500 часов чистого тренировочного времени. Поскольку в нашем распоряжении чуть меньше 300 дней, эти 500 часов можно достаточно комфортно распределить по всему периоду; в сутки получится около двух часов на спорт. Тренер похвалил мой беговой опыт, а в недостатки записал две других дисциплины триатлона – велоспорт и плавание. На шоссейном велосипеде я не катался ни разу, а плавал к своим 33 годам так себе — мог с трудом переплыть 25-метровый бассейн. Поставить технику педалирования и научиться плыть в открытой воде мне предстояло с привлечением «субподрядчиков».

Далее тренер предложил план коммуникаций. Мы определились с периодичностью контактов и с каналами взаимодействия: по высокоуровневым вопросам было предложено использовать электронную почту, для оперативной связи – различные из доступных мессенджеров. Скажем, в мессенджеры я могу отправлять ему отчеты о тренировках на основе данных с устройств Garmin, которыми я пользуюсь несколько лет. Инструктор анализирует собранную информацию, следит, чтобы я прогрессировал согласно графику, и дает рекомендации, как поступить, если что-то идет не так.

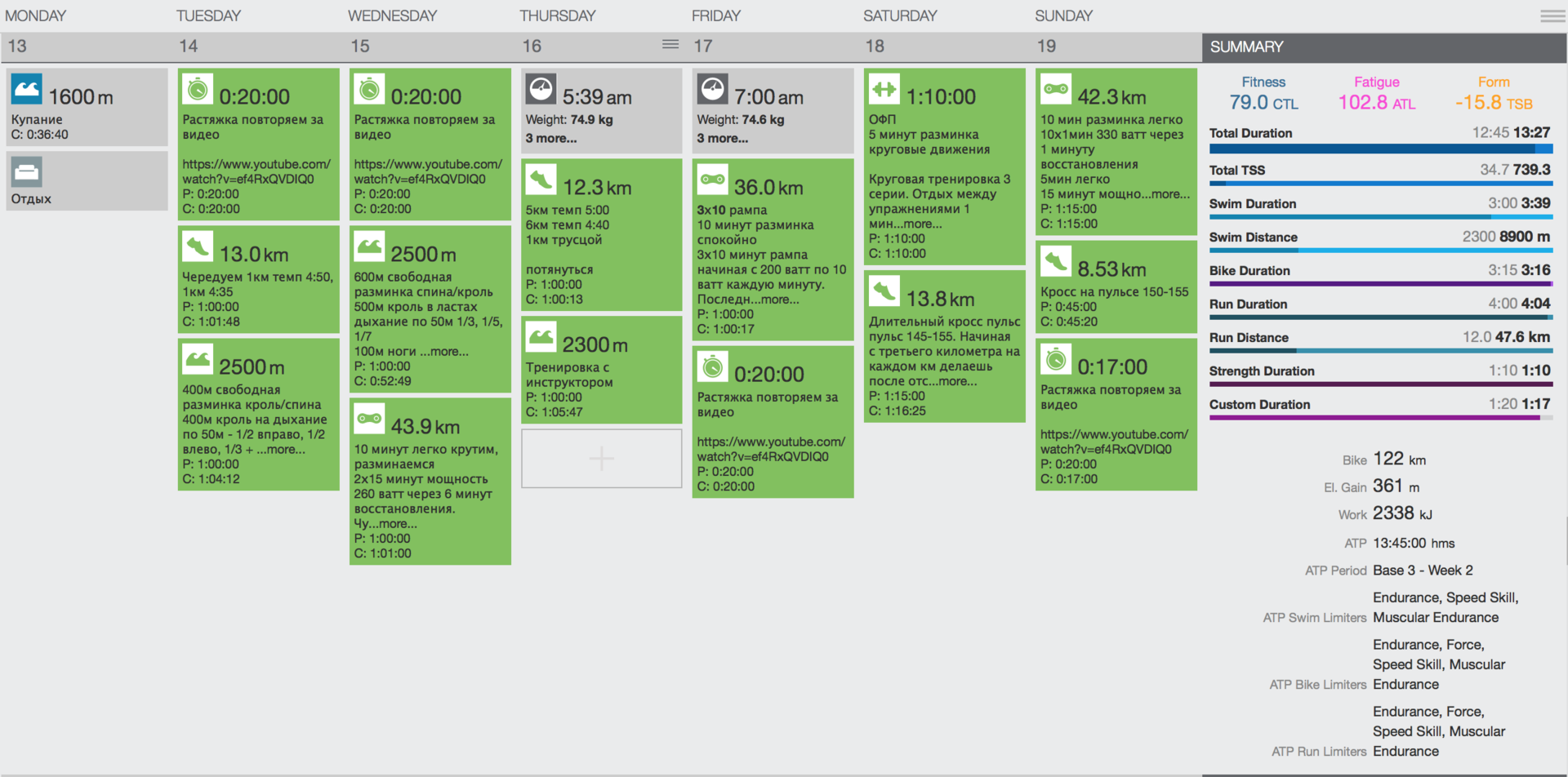

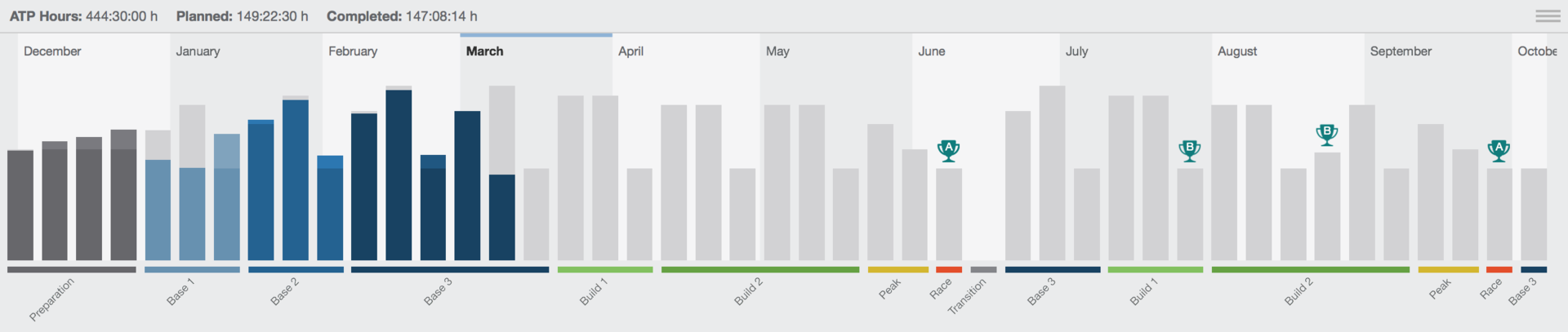

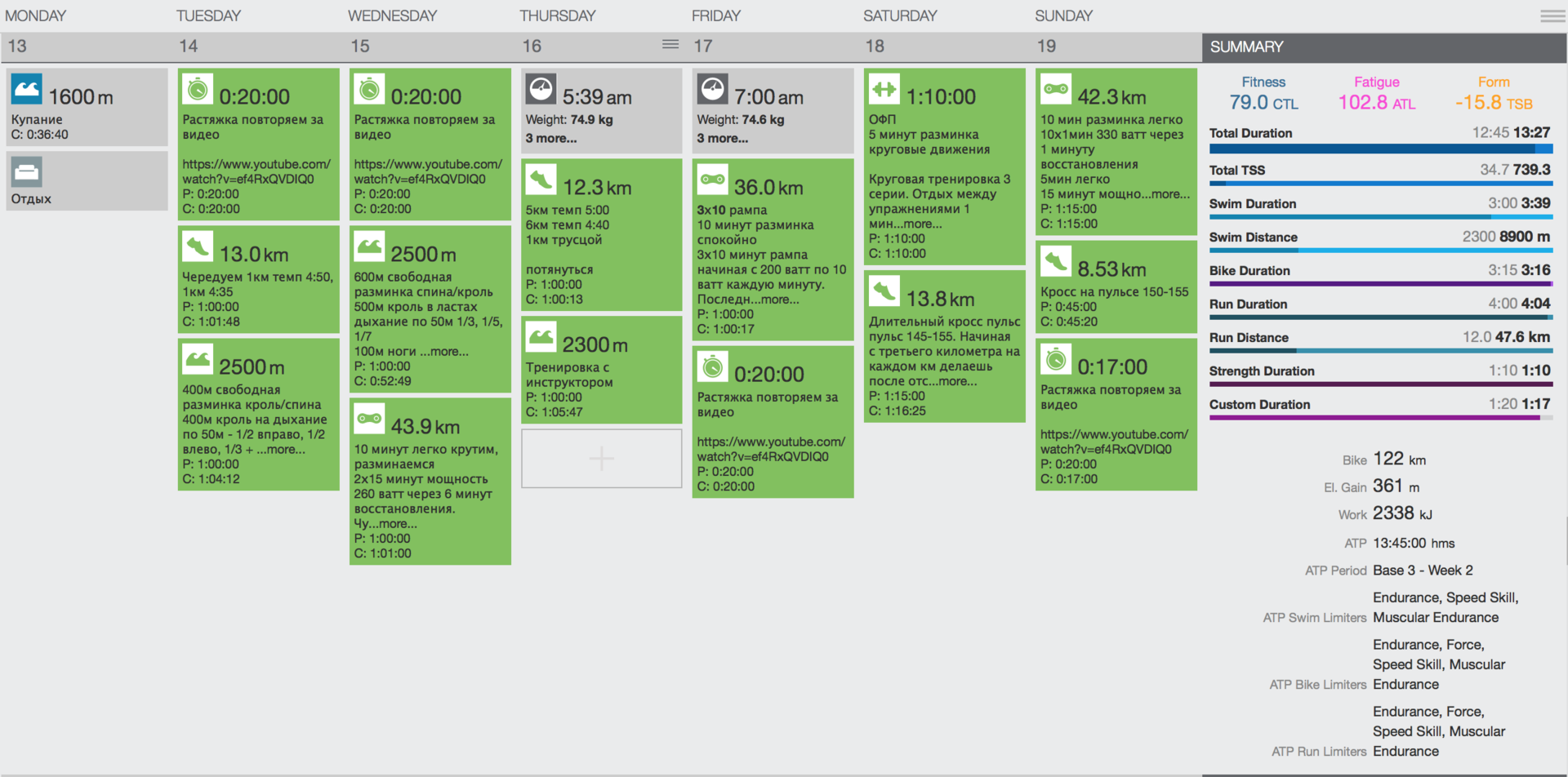

Самый главный для меня как для исполнителя документ – карту тренировок – тренер составил сам. Для этого он использовал сервис TrainingPeaks. Сначала план формировался достаточно крупными мазками. После того, как тренер впервые прислал мне план, я увидел только четыре больших этапа подготовки — базовый период, период строительства, выход на пиковую форму и предсоревновательный период. С началом занятий, когда тренер примерно понял, чего от меня можно ожидать, план стал обрастать деталями, но мой консультант все равно не заглядывал слишком далеко. Планирование конкретного набора занятий на неделю осуществляется с горизонтом 7-10 дней, и это нормально. Такой подход помогает практически без ошибок распределять главный в моих условиях ресурс – время — на конкретные виды активностей.

Тренировочный план триатлета – очень гибкая и «живая» штука. В план мой консультант вносил изменения практически ежедневно, объяснял, чем они обусловлены, и согласовывал их со мной. Мой рабочий график, а также планы провести время с семьёй, тоже вносили корректировки в тренировочный процесс. Контрольные точки в плане привязывались к так называемым пробным стартам или тестам, даты которых могли сдвигаться по таймлайну вперед или назад, и позволяли с высокой точностью определять, откуда и каким образом можно скинуть «лишние» минуты и секунды прохождения дистанции. Скажем, я с запасом укладываюсь в контрольное время в беге и в велосипеде, но сильно отстаю в том, что касается плавания. После анализа ситуации в моем расписании на неделю появляется одно-два «лишних» занятия в бассейне или на открытой воде.

Когда достигнут пик формы, наступает время заключительного тестирования. Оно с точностью в 90% показывает, на какой результат можно будет рассчитывать, если на дистанции не будет разного рода происшествий и неожиданностей.

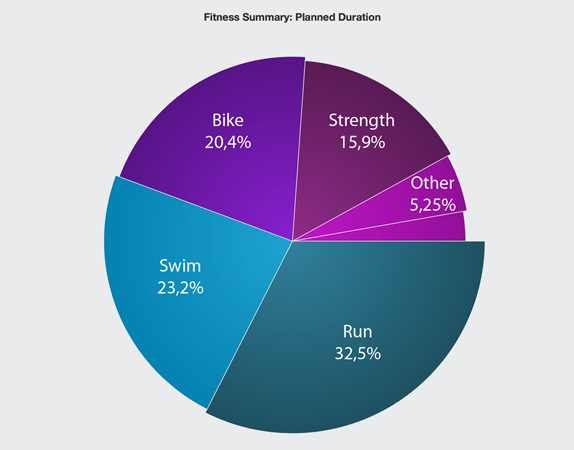

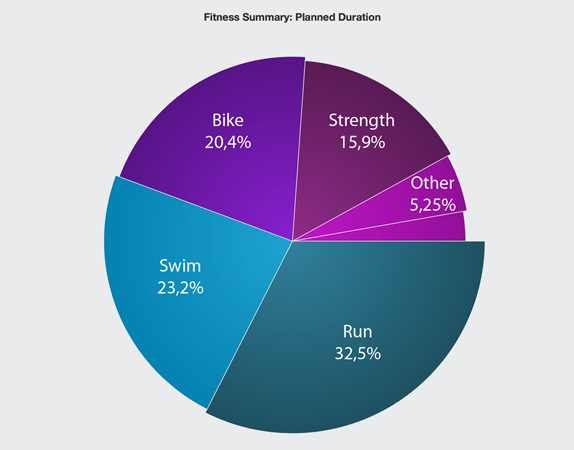

В моем случае распределение тренировочной активности (без учета занятий с железом и ОФП в зале) имело следующий вид:

40% — плавание

30% — велосипед

30% — бег

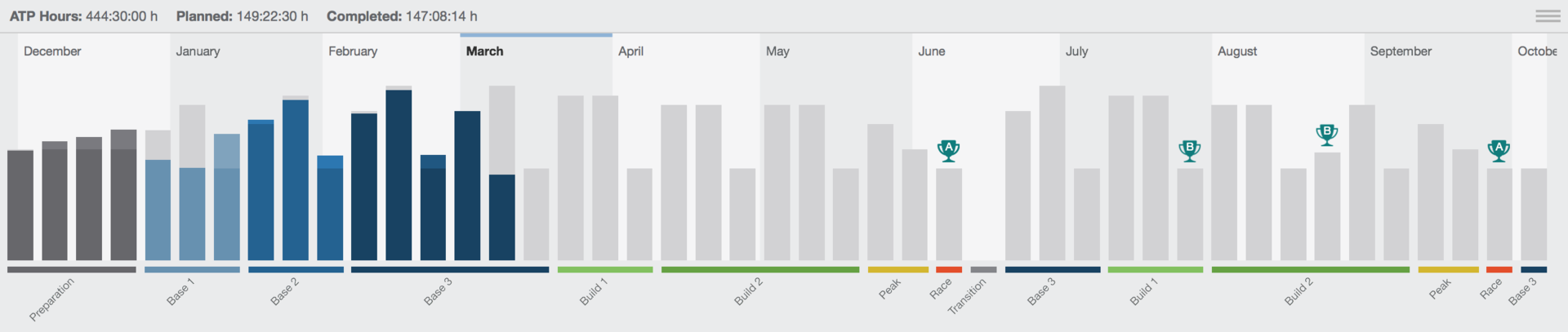

А вот так мы с тренером распланировали все активности в рамках подготовки к Ironman в целом.

Видя мой прогресс, тренер контролирует фазы проекта. Я, в свою очередь, на основе этих же параметров контролирую работу тренера, который выступает в роли менеджера проекта.

Еще «на берегу», до начала коммерческих взаимоотношений, тренер поднял вопрос о возможной несовместимости его как внешнего консультанта и меня как заказчика проекта. Это меня несколько насторожило. Но потом инструктор пояснил: если тренер плох, если прогресс в занятиях под его руководством надолго останавливается, даже если есть субъективное неприятие выбранной методики спортсменом, от услуг такого тренера нужно немедленно отказываться. Консультант, который не устраивает триатлета как заказчика, может стать причиной провала всего проекта.

Как и в ИТ-проектах, время в «проекте Ironman» я бы назвал одним из главных ресурсов. Еще на этапе формирования устава проекта я прекрасно понимал, что время на тренировки само собой не образуется, и что его нужно будет где-то брать. Мне предстояло почти на год существенно перекроить распорядок собственной жизни и вместо work/life balance изобрести work/life/sport balance.

Сразу скажу, что под натиском work/life/sport balance первыми пали посиделки с приятелями за кружкой пива, долгие и ненужные поездки по пробкам и лежание на диване перед телевизором. Для меня триатлон – увлечение с очень высоким приоритетом, поэтому о том, что в моей жизни больше нет такого вида досуга, я не жалею.

Поскольку два часа подряд в будни выкроить малореально, я решил разделить тренировочное время на два фрагмента. Для первой тренировки я встаю в пять утра, провожу ее, завтракаю, проверяю рабочую почту, еду в офис или на встречи с заказчиками или вендорами. Вечером возвращаюсь домой, провожу вторую тренировку, общаюсь с семьей и ложусь спать. На сон я закладываю 7-8 часов – это необходимый минимум, чтобы успеть восстановиться. На выходные планирую длительные тренировки продолжительностью по 3-4 часа.

Глупо отрицать, что такой образ жизни совсем не конфликтует с рабочим расписанием. Накладки случаются во время длительных – от двух дней — командировок, но я со временем научился видеть в этом особенную прелесть: для меня проложить маршрут для часовой беговой тренировки в незнакомом городе — это дополнительный вызов. Стараюсь, впрочем, подходить к вопросу с позиции здравого смысла. Скажем, есть города, где я с энтузиазмом планирую маршрут и потом с удовольствием пробегаю часовую утреннюю тренировку. А вот для командировки в бразильский Сан-Паулу или в столицу Колумбии Боготу (в Латинской Америке у Softline мощный бизнес) я лучше поинтересуюсь, можно ли поселиться в отеле, где есть бассейн или спортзал: безопасность – превыше всего.

Основатель Softline Игорь Боровиков требовательный босс. Он привык, чтобы его поручения принимались в работу немедленно. Крайне важно было договориться о новых условиях коммуникации – в частности, о том, что в определенное время каждый день я могу не поднимать трубку немедленно и реагировать на письма не в течение 15 минут, а, скажем, через час-полтора. К счастью, сам Боровиков прекрасно знает, что такое спорт и подготовка к соревнованиям. За все время, которое я увлекаюсь триатлоном, не было ни единого эпизода, когда спорт каким-то образом помешал решению рабочих вопросов.

У меня замечательная жена и четверо прекрасных сыновей. Я очень люблю свою семью, и мне было важно, чтобы мои домашние спокойно относились к моим тренировкам, без скандалов отпускали меня на сборы (хотя, к счастью, на сегодняшний день ситуация складывается успешно, и на сборы мы ездим всей семьёй), поддерживали, когда ничего не получается (а такое, поверьте, случается весьма часто), и болели за меня на дистанции. Их необходимо вовлекать. Мы все вместе ездим на соревнования, следим за моим прогрессом, я организую участие сыновей в IronKids – коротких забегах, где за участие и финиш им выдают символические подарки. Да, все эти перелеты, гостиницы, мероприятия стоят денег, но для меня эти деньги – инвестиция в мою крепкую семью.

В начале подготовки к триатлону тренер спросил, поддерживает ли меня моя семья в этом начинании. Я не придал этому вопросу значения, но со временем от него же узнал: у почти половины триатлетов, которые готовятся и участвуют в Ironman, распадаются семьи. Эти люди выбрали спорт и не подумали о вовлечении в процесс тем или иным способом своих домашних. Если вы намерены покорить Ironman, не повторяйте их ошибку.

Пожалуй, бюджет – это та часть проекта, которую я с треском провалил просто потому, что не смог спрогнозировать реальные расходы. И в результате сильно превысил сумму, закрепленную в уставе проекта. Сильнее всего по карману ударила покупка экипировки и оборудования. Один только велосипед для триатлона, который от обычного шоссейника отличается массой важных нюансов, и велостанок к нему для зимних тренировок в помещении, стоили космических денег. Остальные траты – несколько пар беговых кроссовок, гидрокостюм для плавания в открытой воде, комплект велоформы, шлем и другие вещи – на этом фоне выглядели достаточно скромно. Есть триатлеты, для которых финиш в Ironman – это вершина их спортивной карьеры. После успешного финиша в соревнованиях они продают снаряжение и отбивают часть затрат, но возместить инвестиции на 100% все равно не получается.

Вторая статья расходов – это оплата услуг тренера. Услуги титулованного консультанта, который полностью руководил «проектом Ironman», стоили мне в общей сложности $1 тыс. Еще примерно $500 я потратил на дополнительные занятия с тренерами по плаванию и велоспорту в Москве.

Теперь о выездах на сами соревнования. Я всегда стараюсь делать так, чтобы на состязания со мной летала вся семья – это оправданная инвестиция и хорошая возможность провести вместе несколько дней. Когда всем лететь не получается, со мной летит супруга. Про стоимость билетов и отелей говорить не будем – тут каждый решает для себя, так ли ему нужно лететь бизнес-классом и жить в пятизвездочной гостинице. А вот на чем сэкономить точно не выйдет, так это на организационных сборах. На соревнования Ironman они немаленькие и составляют $500-600. Сюда же необходимо приплюсовать такую неочевидную трату, как спецпитание во время гонки, одна порция которого стоит 150 руб. Порций на всю трассу надо 10-15.

От финансовой катастрофы меня спасло только то, что деньги на разностороннюю подготовку к соревнованиям я вытаскивал из бюджета постепенно. Зато я на собственном опыте убедился, что Ironman — крайне дорогое мероприятие.

Почти годовая работа над «проектом Ironman» принесла результаты – трасса покорилась мне с первого раза. В принципе, «генеральный прогон» дистанции, который случился за пару недель до официального старта, уже показал, что целей проекта я достиг. Этот факт настроил меня на боевой лад. Я не только финишировал за 11 часов 45 минут — у меня остались силы потусоваться с другими участниками после завершения дистанции, спокойно вернуться в отель и поужинать с семьей. Следующий день я посвятил пассивному отдыху, в ходе которого мне удалось поразмыслить над итогами проекта.

Что безоговорочно расстроило, так это превышение бюджета. В классическом проектном менеджменте деньги – это одна из вершин «проектного треугольника». Если бы я вел обычный проект и превысил расходы чуть ли не в два раза, по всем правилам PM проект следовало бы признать провальным. Вместе с тем, я не считаю таковым «проект Ironman». Дело в том, что финиш на гонке Ironman – это круто в принципе. Всё-таки основная составляющая этого проекта – спортивная – оказалась выполнена в полном объёме.

Тренер также в общем и целом остался доволен достигнутым результатом. Вместе с тем, он проанализировал мой трек дистанции в Garmin и сказал, что в следующий раз я смогу пройти трассу быстрее. Так что и с его точки зрения «проект Ironman» нельзя считать для меня закрытым. Всё только начинается – и это несмотря на то, что к текущему моменту я уже трижды финишировал на этой престижной гонке и ещё три раза планирую сделать в этом году.

Я уже говорил, что заинтересованной стороной была моя семья. Безусловно, Ironman — хороший пример достижения целей для моих детей, а супруга тоже присоединилась и сама немного стала бегать. В самом начале подготовки никто из семьи не представлял, как вообще можно подготовиться и финишировать в одном из самых сложных однодневных соревнований на планете. Тем не менее, супруга и дети видели весь мой тренировочный процесс и были в него вовлечены. Например, они с самого начала прекрасно знали, что плаваю я неважно, а на велосипеде катался разве что по дорожкам парка. Поэтому мой возможный финиш в Ironman через год поначалу воспринимался ими как чудо. Но постепенно они увидели, из чего состоит это «чудо» — из разложенной по задачам «суперцели», неукоснительного соблюдения тренировочного графика, педантичного анализа каждого занятия и поиска, откуда и каким образом можно убрать «лишние» минуты и секунды.

Ironman, который в самом начале испугал меня масштабом задачи, помог существенно перестроить образ мышления. Теперь я знаю, что с правильной методологией и при грамотной реализации реален даже самый сложный проект – хоть личный, хоть профессиональный. Главное – чтобы такой проект содержал в себе разумный градус риска. Каждый раз, когда мне как начальнику департамента «заряжают» амбициозный план по продажам на очередной финансовый период, я мысленно возвращаюсь на несколько лет назад — к моменту, когда загорелся идеей пройти Ironman. И начинаю думать, какие есть возможности для реализации плана – что я могу сделать сам и как я могу помочь своей команде, чтобы этот план был выполнен. На мой взгляд, такая профессиональная деформация, которая произошла под влиянием личной цели, определенно стоит каждой капли пота, которым обильно полита моя дистанция Ironman.

Начало

Начну немного издалека. Несколько лет назад я решил начать вести здоровый образ жизни. Не с понедельника и не с 1 января. Однажды я обувался, чтобы пойти на работу, и распрямился с багровым лицом и ужасающей одышкой. Я представил, какой жалкий вид имеет эта сцена со стороны. Вечером того же дня я купил кроссовки и на следующее утро отправился в свой первый короткий забег. Первые полгода ЗОЖа были сплошным преодолением: я привыкал к нагрузкам, собрал целую коллекцию травм, но еще через шесть месяцев финишировал в своем первом марафоне. Я почувствовал взрыв эмоций, решил продолжать забеги ради улучшения результатов, чтобы посмотреть мир и познакомиться с интересными людьми – марафоны проводятся в разных странах и на разных континентах, а среди бегунов много действительно выдающихся личностей. Но с каждым новым финишем эмоции притуплялись. Мне нужен был новый вызов. На YouTube на глаза попался красочный мотивирующий ролик про Ironman. Я пересмотрел его несколько раз и понял, что “Железный человек” вполне годится в качестве следующей личной цели.

На следующее утро, когда я «переспал» с мыслью об Ironman, воодушевления существенно поубавилось. Я понял, какая масштабная цель стоит передо мной и насколько скуден набор средств для ее достижения. За 10 с лишним лет карьеры в Softline столь же высокую цель, средства для достижения которой были не вполне ясны, передо мной ставили только однажды: в рамках одного большого проекта пришлось заняться управлением разработкой программного обеспечения. Дело было 10 лет назад, я тогда был молод, не придал значения специфике проекта и согласился его реализовать. А чего бы и не взяться, ведь инструментарий проектного менеджера, как я на тот момент думал, «прокатит» и для той области, где у тебя нет даже базовых знаний. В итоге проект по моей вине почти потерпел фиаско. Спасибо коллегам, которые вовремя оказались на подхвате и занялись этой темой с гораздо большим успехом.

К чему это я? Да к тому, что затея с Ironman вполне могла бы стать способом реабилитации за давний факап. Я смахнул пыль с увесистого тома PM Body of Knowledge, освежил в памяти ряд очень важных рекомендаций из этой книги и решил идти на “проект Ironman” с намерением на этот раз сделать все правильно и вдобавок к спортивным целям закрыть гештальт 10-летней давности.

Про устав «проекта Ironman»

За один вечер я набросал устав проекта, причем постарался это сделать максимально близко к тому, как написано в «библии всех PM’ов». Устав стал основным моим документом для реализации «проекта Ironman».

- Обоснование «проекта Ironman»:

- Обрести новый смысл моей спортивной жизни.

- Доказать себе, что урок из фиаско 10-летней давности извлечен.

- Обрести новый смысл моей спортивной жизни.

- Измеримые цели проекта и соответствующие критерии успеха:

- Пройти всю дистанцию не более, чем за 17 часов.

- Уложить всю подготовку в девять месяцев – именно столько оставалось до соревнований, участие в которых я наметил.

- Завершить состязание во вменяемом состоянии (не под капельницей в карете скорой помощи).

- Пройти всю дистанцию не более, чем за 17 часов.

- Высокоуровневые тербования:

- Организовать непосредственное участие моей семьи в процессе тренировок и восстановления.

- Совместить работу с занятиями спортом без ущерба для выполнения рабочих задач.

- Организовать непосредственное участие моей семьи в процессе тренировок и восстановления.

- Допущения проекта:

- Скорее всего, на трассе первого Ironman будет существенно теплее, чем в Москве во время основной фазы подготовки к соревнованиям.

- Удаленная работа с тренером может быть неэффективной, и мне нужно где-то искать реального (не удаленного) наставника, поиски которого могут растянуться.

- Скорее всего, на трассе первого Ironman будет существенно теплее, чем в Москве во время основной фазы подготовки к соревнованиям.

- Ограничения проекта:

- Мне предстоит на время перестроить свою жизнь так, чтобы подчинить ее ритм целям проекта.

- Время на подготовку – девять месяцев с 500 часами чистого тренировочного времени.

- Среднее количество тренировочного времени в день – 2 часа.

- Бюджет на подготовку — 500 тыс. рублей, включая все накладные расходы, связанные непосредственно с соревнованием.

- Привязка к конкретной дате: старт отодвинуть нельзя.

- Мне предстоит на время перестроить свою жизнь так, чтобы подчинить ее ритм целям проекта.

- Высокоуровневые риски:

- Риск травмы, которая не позволит продолжать подготовку.

- Обстоятельства непреодолимой силы, которые могут возникнуть в день проведения соревнований. Например, сильный ветер и большие волны на открытой воде, из-за чего дистанция может быть сокращена, сильный ветер на велоэтапе, стихийное бедствие и т.д…

- Риск травмы, которая не позволит продолжать подготовку.

- Требования к одобрению проекта:

- Дистанция пройдена менее чем за 17 часов.

- После финиша мне не требуется медицинская помощь.

- Подготовка к финишу в Ironman заняла 9 месяцев.

- Дистанция пройдена менее чем за 17 часов.

Согласование импровизированного устава прошло гладко — грех было не договориться с самим собой.

Про внешнего консультанта

Поскольку перед стартом «проекта Ironman» я дал себе обещание не повторять ошибок, для следующего этапа – составления плана работ – я решил нанять внешнего подрядчика. Им стал опытный «железный человек» — сам действующий триатлет, финишировавший в полном Ironman более 60 раз. То ли у моего инструктора также был бэкграунд в области управления проектами (среди триатлетов много действующих и бывших «топов» разных компаний), то ли в триатлоне по-другому хороших результатов не достичь, но мой консультант начал диалог с правильных вопросов. Первое, о чем спросил меня тренер, — для чего мне вообще финиш в «Железном человеке»? Ответ его устроил, и мы перешли к более конкретным вещам.

Затем внешний консультант приступил в обзору имеющихся ресурсов. Он обрадовался, когда узнал, что мой первый Ironman состоится через девять месяцев, и что я готов уделять достаточно времени тренировкам. У триатлетов есть эмпирическое правило: чтобы вписаться в установленные регламентом Ironman 17 часов на все три этапа соревнования, на подготовку к состязаниям следует потратить 500 часов чистого тренировочного времени. Поскольку в нашем распоряжении чуть меньше 300 дней, эти 500 часов можно достаточно комфортно распределить по всему периоду; в сутки получится около двух часов на спорт. Тренер похвалил мой беговой опыт, а в недостатки записал две других дисциплины триатлона – велоспорт и плавание. На шоссейном велосипеде я не катался ни разу, а плавал к своим 33 годам так себе — мог с трудом переплыть 25-метровый бассейн. Поставить технику педалирования и научиться плыть в открытой воде мне предстояло с привлечением «субподрядчиков».

Далее тренер предложил план коммуникаций. Мы определились с периодичностью контактов и с каналами взаимодействия: по высокоуровневым вопросам было предложено использовать электронную почту, для оперативной связи – различные из доступных мессенджеров. Скажем, в мессенджеры я могу отправлять ему отчеты о тренировках на основе данных с устройств Garmin, которыми я пользуюсь несколько лет. Инструктор анализирует собранную информацию, следит, чтобы я прогрессировал согласно графику, и дает рекомендации, как поступить, если что-то идет не так.

Самый главный для меня как для исполнителя документ – карту тренировок – тренер составил сам. Для этого он использовал сервис TrainingPeaks. Сначала план формировался достаточно крупными мазками. После того, как тренер впервые прислал мне план, я увидел только четыре больших этапа подготовки — базовый период, период строительства, выход на пиковую форму и предсоревновательный период. С началом занятий, когда тренер примерно понял, чего от меня можно ожидать, план стал обрастать деталями, но мой консультант все равно не заглядывал слишком далеко. Планирование конкретного набора занятий на неделю осуществляется с горизонтом 7-10 дней, и это нормально. Такой подход помогает практически без ошибок распределять главный в моих условиях ресурс – время — на конкретные виды активностей.

Тренировочный план триатлета – очень гибкая и «живая» штука. В план мой консультант вносил изменения практически ежедневно, объяснял, чем они обусловлены, и согласовывал их со мной. Мой рабочий график, а также планы провести время с семьёй, тоже вносили корректировки в тренировочный процесс. Контрольные точки в плане привязывались к так называемым пробным стартам или тестам, даты которых могли сдвигаться по таймлайну вперед или назад, и позволяли с высокой точностью определять, откуда и каким образом можно скинуть «лишние» минуты и секунды прохождения дистанции. Скажем, я с запасом укладываюсь в контрольное время в беге и в велосипеде, но сильно отстаю в том, что касается плавания. После анализа ситуации в моем расписании на неделю появляется одно-два «лишних» занятия в бассейне или на открытой воде.

Когда достигнут пик формы, наступает время заключительного тестирования. Оно с точностью в 90% показывает, на какой результат можно будет рассчитывать, если на дистанции не будет разного рода происшествий и неожиданностей.

В моем случае распределение тренировочной активности (без учета занятий с железом и ОФП в зале) имело следующий вид:

40% — плавание

30% — велосипед

30% — бег

А вот так мы с тренером распланировали все активности в рамках подготовки к Ironman в целом.

Видя мой прогресс, тренер контролирует фазы проекта. Я, в свою очередь, на основе этих же параметров контролирую работу тренера, который выступает в роли менеджера проекта.

Еще «на берегу», до начала коммерческих взаимоотношений, тренер поднял вопрос о возможной несовместимости его как внешнего консультанта и меня как заказчика проекта. Это меня несколько насторожило. Но потом инструктор пояснил: если тренер плох, если прогресс в занятиях под его руководством надолго останавливается, даже если есть субъективное неприятие выбранной методики спортсменом, от услуг такого тренера нужно немедленно отказываться. Консультант, который не устраивает триатлета как заказчика, может стать причиной провала всего проекта.

Про тренировочное время

Как и в ИТ-проектах, время в «проекте Ironman» я бы назвал одним из главных ресурсов. Еще на этапе формирования устава проекта я прекрасно понимал, что время на тренировки само собой не образуется, и что его нужно будет где-то брать. Мне предстояло почти на год существенно перекроить распорядок собственной жизни и вместо work/life balance изобрести work/life/sport balance.

Сразу скажу, что под натиском work/life/sport balance первыми пали посиделки с приятелями за кружкой пива, долгие и ненужные поездки по пробкам и лежание на диване перед телевизором. Для меня триатлон – увлечение с очень высоким приоритетом, поэтому о том, что в моей жизни больше нет такого вида досуга, я не жалею.

Поскольку два часа подряд в будни выкроить малореально, я решил разделить тренировочное время на два фрагмента. Для первой тренировки я встаю в пять утра, провожу ее, завтракаю, проверяю рабочую почту, еду в офис или на встречи с заказчиками или вендорами. Вечером возвращаюсь домой, провожу вторую тренировку, общаюсь с семьей и ложусь спать. На сон я закладываю 7-8 часов – это необходимый минимум, чтобы успеть восстановиться. На выходные планирую длительные тренировки продолжительностью по 3-4 часа.

Глупо отрицать, что такой образ жизни совсем не конфликтует с рабочим расписанием. Накладки случаются во время длительных – от двух дней — командировок, но я со временем научился видеть в этом особенную прелесть: для меня проложить маршрут для часовой беговой тренировки в незнакомом городе — это дополнительный вызов. Стараюсь, впрочем, подходить к вопросу с позиции здравого смысла. Скажем, есть города, где я с энтузиазмом планирую маршрут и потом с удовольствием пробегаю часовую утреннюю тренировку. А вот для командировки в бразильский Сан-Паулу или в столицу Колумбии Боготу (в Латинской Америке у Softline мощный бизнес) я лучше поинтересуюсь, можно ли поселиться в отеле, где есть бассейн или спортзал: безопасность – превыше всего.

Основатель Softline Игорь Боровиков требовательный босс. Он привык, чтобы его поручения принимались в работу немедленно. Крайне важно было договориться о новых условиях коммуникации – в частности, о том, что в определенное время каждый день я могу не поднимать трубку немедленно и реагировать на письма не в течение 15 минут, а, скажем, через час-полтора. К счастью, сам Боровиков прекрасно знает, что такое спорт и подготовка к соревнованиям. За все время, которое я увлекаюсь триатлоном, не было ни единого эпизода, когда спорт каким-то образом помешал решению рабочих вопросов.

Про семью

У меня замечательная жена и четверо прекрасных сыновей. Я очень люблю свою семью, и мне было важно, чтобы мои домашние спокойно относились к моим тренировкам, без скандалов отпускали меня на сборы (хотя, к счастью, на сегодняшний день ситуация складывается успешно, и на сборы мы ездим всей семьёй), поддерживали, когда ничего не получается (а такое, поверьте, случается весьма часто), и болели за меня на дистанции. Их необходимо вовлекать. Мы все вместе ездим на соревнования, следим за моим прогрессом, я организую участие сыновей в IronKids – коротких забегах, где за участие и финиш им выдают символические подарки. Да, все эти перелеты, гостиницы, мероприятия стоят денег, но для меня эти деньги – инвестиция в мою крепкую семью.

В начале подготовки к триатлону тренер спросил, поддерживает ли меня моя семья в этом начинании. Я не придал этому вопросу значения, но со временем от него же узнал: у почти половины триатлетов, которые готовятся и участвуют в Ironman, распадаются семьи. Эти люди выбрали спорт и не подумали о вовлечении в процесс тем или иным способом своих домашних. Если вы намерены покорить Ironman, не повторяйте их ошибку.

Про деньги

Пожалуй, бюджет – это та часть проекта, которую я с треском провалил просто потому, что не смог спрогнозировать реальные расходы. И в результате сильно превысил сумму, закрепленную в уставе проекта. Сильнее всего по карману ударила покупка экипировки и оборудования. Один только велосипед для триатлона, который от обычного шоссейника отличается массой важных нюансов, и велостанок к нему для зимних тренировок в помещении, стоили космических денег. Остальные траты – несколько пар беговых кроссовок, гидрокостюм для плавания в открытой воде, комплект велоформы, шлем и другие вещи – на этом фоне выглядели достаточно скромно. Есть триатлеты, для которых финиш в Ironman – это вершина их спортивной карьеры. После успешного финиша в соревнованиях они продают снаряжение и отбивают часть затрат, но возместить инвестиции на 100% все равно не получается.

Вторая статья расходов – это оплата услуг тренера. Услуги титулованного консультанта, который полностью руководил «проектом Ironman», стоили мне в общей сложности $1 тыс. Еще примерно $500 я потратил на дополнительные занятия с тренерами по плаванию и велоспорту в Москве.

Теперь о выездах на сами соревнования. Я всегда стараюсь делать так, чтобы на состязания со мной летала вся семья – это оправданная инвестиция и хорошая возможность провести вместе несколько дней. Когда всем лететь не получается, со мной летит супруга. Про стоимость билетов и отелей говорить не будем – тут каждый решает для себя, так ли ему нужно лететь бизнес-классом и жить в пятизвездочной гостинице. А вот на чем сэкономить точно не выйдет, так это на организационных сборах. На соревнования Ironman они немаленькие и составляют $500-600. Сюда же необходимо приплюсовать такую неочевидную трату, как спецпитание во время гонки, одна порция которого стоит 150 руб. Порций на всю трассу надо 10-15.

От финансовой катастрофы меня спасло только то, что деньги на разностороннюю подготовку к соревнованиям я вытаскивал из бюджета постепенно. Зато я на собственном опыте убедился, что Ironman — крайне дорогое мероприятие.

Про итоги проекта

Почти годовая работа над «проектом Ironman» принесла результаты – трасса покорилась мне с первого раза. В принципе, «генеральный прогон» дистанции, который случился за пару недель до официального старта, уже показал, что целей проекта я достиг. Этот факт настроил меня на боевой лад. Я не только финишировал за 11 часов 45 минут — у меня остались силы потусоваться с другими участниками после завершения дистанции, спокойно вернуться в отель и поужинать с семьей. Следующий день я посвятил пассивному отдыху, в ходе которого мне удалось поразмыслить над итогами проекта.

Что безоговорочно расстроило, так это превышение бюджета. В классическом проектном менеджменте деньги – это одна из вершин «проектного треугольника». Если бы я вел обычный проект и превысил расходы чуть ли не в два раза, по всем правилам PM проект следовало бы признать провальным. Вместе с тем, я не считаю таковым «проект Ironman». Дело в том, что финиш на гонке Ironman – это круто в принципе. Всё-таки основная составляющая этого проекта – спортивная – оказалась выполнена в полном объёме.

Тренер также в общем и целом остался доволен достигнутым результатом. Вместе с тем, он проанализировал мой трек дистанции в Garmin и сказал, что в следующий раз я смогу пройти трассу быстрее. Так что и с его точки зрения «проект Ironman» нельзя считать для меня закрытым. Всё только начинается – и это несмотря на то, что к текущему моменту я уже трижды финишировал на этой престижной гонке и ещё три раза планирую сделать в этом году.

Я уже говорил, что заинтересованной стороной была моя семья. Безусловно, Ironman — хороший пример достижения целей для моих детей, а супруга тоже присоединилась и сама немного стала бегать. В самом начале подготовки никто из семьи не представлял, как вообще можно подготовиться и финишировать в одном из самых сложных однодневных соревнований на планете. Тем не менее, супруга и дети видели весь мой тренировочный процесс и были в него вовлечены. Например, они с самого начала прекрасно знали, что плаваю я неважно, а на велосипеде катался разве что по дорожкам парка. Поэтому мой возможный финиш в Ironman через год поначалу воспринимался ими как чудо. Но постепенно они увидели, из чего состоит это «чудо» — из разложенной по задачам «суперцели», неукоснительного соблюдения тренировочного графика, педантичного анализа каждого занятия и поиска, откуда и каким образом можно убрать «лишние» минуты и секунды.

Ironman, который в самом начале испугал меня масштабом задачи, помог существенно перестроить образ мышления. Теперь я знаю, что с правильной методологией и при грамотной реализации реален даже самый сложный проект – хоть личный, хоть профессиональный. Главное – чтобы такой проект содержал в себе разумный градус риска. Каждый раз, когда мне как начальнику департамента «заряжают» амбициозный план по продажам на очередной финансовый период, я мысленно возвращаюсь на несколько лет назад — к моменту, когда загорелся идеей пройти Ironman. И начинаю думать, какие есть возможности для реализации плана – что я могу сделать сам и как я могу помочь своей команде, чтобы этот план был выполнен. На мой взгляд, такая профессиональная деформация, которая произошла под влиянием личной цели, определенно стоит каждой капли пота, которым обильно полита моя дистанция Ironman.

Поделиться с друзьями

ivakin

ничего не сказано про питание — насколько вам пришлось изменить ваш обычный рацион, как это повлияло на бюджет и тд.

Softliner

На самом деле в статье не указано очень много деталей. Все аспекты подготовки займут целую книгу (сейчас как раз пытаюсь её писать). Ещё важная тема, не затронутая тут, — здоровье.

Что касается питания, то по большому счёту серьёзных изменений в этом плане не было. Я просто стал питаться чуть более правильно: меньше жирного, почти отказался от свинины, больше белков, меньше сладостей (быстрых и ненужных углеводов), меньше еды на ночь (а впоследствии вообще отказался от еды поздним вечером), больше стал поглощать воды. Много знакомых триатлетов становятся вегетарианцами. Я в эту сторону не смотрю даже. Люблю мясо. Лучше стейка может быть только хороший стейк.

Так что незначительные изменения в питании никак не повлияли на бюджет. Разве что стоит упомянуть о витаминах, которые несколькими курсами мне пришлось поглощать в силу большого количества тренировок. Но это не сильно влияет на бюджет.

intsurfer

насчет питания тоже могу поделиться опытом. Начал просто брать меньше еды с собой на работу. Потом понеслось — намного уменьшил потребление мучного (раньше не мог пройти мимо кондитерского отдела), почти завязал с выпивкой, т.к. в ней калорий огого сколько. Уменьшил потребление мяса — 2 дня в неделю обхожусь без него. Хочется что-нибудь сожрать (особенно перед сном) — беру фрукты или овощи.

Перестали покупать магазинные колбасы из-за глютамата. Делаем сами из мяса. Сыр тоже сам делаю из парного молока, которое покупаю у фермера. Дорого, зато натуральный продукт.

Итого: Экономии бюджета никакой, но зато чувствую себя прекрасно и знаю из чего сделано то, что ем. И самое главное — надо перестать лихорадочно нестись куда-то что на работе, что дома, что на дороге. Меньше стрессов, меньше желания их заесть. Тут и приходит понимание необходимости тщательного планирования всех аспектов своей деятельности.

Softliner

Всё верно. Я ещё начал считать потребляемые калории. Управлять можно только тем, что можно измерить. Ежедневное измерение (запись в программе MyFitnessPal) мне лично помогало.

intsurfer

имхо есть только 2 самых точных показателя — размер одежды и вес (эти параметры легко измеряются). Первый параметр даже точнее. :) Как только пошел в магазин за новой одеждой — всё, значит процесс пошел. Калории не считаю — это слишком затратно по времени. Утром вообще некогда.

Softliner

У каждого – свой подход, своя мотивация, своё мнение. Можно измерять размером одежды, можно по фотографиям смотреть, можно взвешиваться ежедневно и считать калории. Главная цель – чувствовать себя прекрасно. А при помощи чего это «прекрасно» достигнуто – вопрос другого порядка.

Кстати, та же MyFitnessPal помогает считать калории быстро. Я это делаю «на ходу», не тратя много времени. Для сокращения времени внесения показателей массы тела приобрёл «умные» весы, которые сами отправляют в соответствующее приложение данные. За счёт этого тоже сократил минуты 3-4 в день.

olegchir

Каким образом ты определял, сколько калорий весит употребляемое?

Наверное, пришлось чем-то пожертвовать: или есть только легко измеряемое (условно жить на порошковом протеине и отмерять его грамм в грамм), или смириться с фантастической погрешностью (на глазок определять калорийность салата как число в диапазоне от 300 до 1000).

Softliner

В калории переводит само приложение. Я взвешиваю еду, когда питаюсь дома, либо ввожу калораж из программы (плюс на большинстве продуктов указана энергетичяеская ценность с разбивкой на белки-жиры-углеводы).

Как правило, большинство блюд уже есть в программе MyFitnessPal (думаю, есть и другие программы для этих целей). Если нет, ввожу вручную.

dbagaev

Насчет меньшего количества еды — это очень хорошо, говорят продлевает жизнь. И действительно упирается в привычку много есть. Я сам считаю, что ем больше чем следует. Но когда вижу друзей, понимаю, что ем меньше. Ну и мама когда видит мою порцию всегда удивляется, как я при всей активности умудряюсьт этим наедаться.

А сколько времени занимает приготовление колбасы и сыра? Не проще ли просто приготовить кусок мяса? Мне кажется, что хороший сыр все же дома сделать крайне сложно. Но я живу в Европе, поэтому разбалован.

intsurfer

колбаса (несколько кг) делается часа 2, но мы садимся всем семейством за это занятие. Не получится быстро сделать, если в одиночку. Сыр варю один и уходит на это 3 часа. Из них надо работать руками минут 30. Жена подключается только на заключительном этапе, когда надо ставить под пресс. Зато куска хватает на всю семью на неделю.

dbagaev

У меня бабушка тоже делала когда-то вкуснейшую домашнюю колбасу. Но я сам как-то не решаюсь, да и не понятно, где кишку доставать. Мы живем в Европе, тут к мясникам уже выпотрошенные туши привозят, кишок не продают, даже не представляю, где их спрашивать.

А вы потом сыр выдерживаете или у вас белый молодой? Голландский сыр ведь от двух недель до полугода держат в подвале.

intsurfer

Кишку покупаю искусственную в инет-магазине. Она просто хранится проще — мы же дома не производство открыли. :) А сыр — да, получается молодой. Подвала и специального термостатного холодильника нет. Хранить долго такой все равно нельзя. До кучи еще и мебель сам делаю. Экономить, так экономить. :) Надо же готовиться к

землепенсии. :) Все-таки пятый десяток. Ну сколько еще смогу программировать в том же темпе, как сейчас… Вот пока есть силы и деньги — прокачиваю скилы. Мало ли какой зомбо-апокалипсис. :)dbagaev

Искусственную кишку для колбасы возьму на заметку, мне домашней колбасы тут не хватает, местная вся вкусная, но очень сухая и уже поднадоела. А сыр я все же в магазине куплю. Тут с фермерским молоком выйдет наааамного дороже. Впрочем кто знает, может тоже имеет смысл сыроварение освоить, фермерские продукты в Европе в большом почете :-) А пиво вы не думали варить?

Мне еще можно лет десять эти скилы не качать, даже двадцать, мне пенсия грозит к 67, а то и позже. А сколько программировать — мне кажется, что дело не в темпе. У нас работает два почти что дедушки, один за 60, другой за 55. Оба неторопливые синиоры, но там в каждом медленном движении больше смысла, чем в любом метании джуна.

intsurfer

мой сыр выходит дороже магазинного из-за молока. Колбаса тоже сильно дороже из-за стоимости мяса. Все-таки я беру в розницу, а не оптом. Пиво не варю, ибо вообще пью очень мало — слишком много калорий в выпивке :)

ХЗ как все будет. Может и буду кодить на старости лет. Теща в свое время уже будучи на пенсии освоила конструкторскую программу на таком уровне, что у нее молодые сотрудники консультировались.

dbagaev

У нас хороший сыр относительно молока еще дешевле, и он действительно хороший, даже самый дешевый. Разве что творог имеет смысл делать, потому что его в привычном нам виде нет. Но дело-то в том, что многие домашние продукты все же другие, не такие как магазинные, потому и тратим на них время :-) Мы недавно сделали пирог вишневый и вареники, потратили кучу времени, но как же вкусно! Как в детстве, вспоминали бабушкино село. Этого ни в каком маркете не купишь.

В Бельгии с пивом история давняя и интересная. Я тоже не пью много, но разнообразие поощряет не останавливаться в исследованиях. Мы и десятой части-то еще не попробовали за четыре года :-) Поэтому крафтовое пиво с особенным вкусом для меня тоже очень интересная тема. Пока оставляю на «после 50» :-)

Респект теще! Моя до последнего держалась за любимый калькулятор. Другой вопрос, что не факт, что хочется до самой далекой пенсии программировать так же как и сечас, есть и другие занятия. Время покажет…

lexnekr

Хотелось бы больше подробностей о «проектном мясе». WBS там глянуть хотя бы…

Опять же, наверняка в процессе возникли задачи и процессы, которые первоначально не были учтены, так что интересно знать и как вы управляли изменениями.

Был ли «реестр рисков» и если да, то какие из них выстрелили, и что вы с этим делали.

Softliner

Сложно всё уместить в одну статью.

Реестр рисков, безусловно, был. Часть этих рисков указана в статье. Тут, к примеру, травмы (частое явление), сильный ветер во время гонки, отсутствие (исчезновение) бюджета и многое другое. Изменения тоже были. Например, я готовился к гонке в Малайзии, но попутно «нарисовалась» гонка в Амстердаме, которую я рассматривал как «пробную». Пришлось менять план, пришлось раньше намеченного покупать велосипед для Time trial и т.д.

lexnekr

Так в том и дело, что чтобы статья стала PM'ой вся эта информация необходима.

Сейчас это по сути констатация факта — я сделал.

Не хочу преуменьшать ваше достижение (сам планировал отправиться в Camino de Santiago и подготовку рассматривал как проект). Просто интересно «мясо» в максимально конкретных формулировках.

Softliner

Я не ставил перед собой такой цели при написании этой статьи.

lexnekr

Жаль )

Просто реально такой опыт — идеальное пособие для начинающих PM'ов.

intsurfer

Для тех, у кого не так много времени.

На пятом десятке лет столкнулся с тем, что сидячий образ жизни за компом создает проблемы. Из-за лишнего веса начали побаливать ноги и т.п., что автор хорошо расписал в самом начале. Решил, что хватит и за 2 года сбросил 24 кг со 113 (рост 188). Без диет и марафонских забегов. Рецепт простой и подтвержден учеными (вроде даже не британскими) — надо меньше жрать и больше двигаться. :)

Softliner

Совершенно согласен: меньше жрать и больше двигаться. В моём случае движение было связано с любительским спортом. Тоже сбросил 20кг. Сейчас смотрю на свои фотографии 3-летней давности и ужасаюсь: неужели я таким был?!

poxvuibr

Татухи чего-то не вижу на фотке из 2013. Или с них начинается спортивная карьера?

winnipeg

Ну все не совсем так просто, на самом деле: http://time.com/4793832/the-weight-loss-trap/

NTG24

Хороший совет, в стиле Майи Плесецкой… :)

Беда только одна, без какой либо цели просто двигаться быстро надоедает. Долгая мотивация очень тонкая вещь.

andreysmind

Круто, прохождение Ironman всегда вызывает уважение.

Но мне эта статья напомнила книгу «Железный человек есть в каждом».

На самом деле подготовиться к Ironman с личным тренером, достаточной суммой денег на экипировку и возможностью посвящать этому 15-20 часов не неделю не сложно и я не сильно понимаю как этому помогли скиллы PMа. Разве что договориться с начальством чтобы не дергали во время тренировок.

Softliner

Я изначально посмотрел на подготовку как на проект. Идея в том, что, по сути, любую цель в жизни можно разложить по полочкам и достигать её путём управления как проектом. Лично мне эти скиллы помогли. А договориться с руководством – это не скиллы PM, это другого рода скиллы

olegchir

«На самом деле подготовиться к созданию успешного IT-проекта с личным руководителем более высокого уровня, достаточной суммой денег на людей и оборудование, и возможностью посвящать этому 40 часов не неделю не сложно и я не сильно понимаю как этому помогли скиллы PMа.» :-)

andreysmind

Аналогия не очень. Методы подготовки к Ironman обкатаны тысячами атлетов. С личным тренером, деньгами и временем они в 100% случаев приводят к успешному результату (я не беру во внимания незапланированные случаи вроде травм, болезней и лени). Задача спортсмена — выполнять распоряжения тренера и медалька гарантирована.

С IT проектом это не работает.

Softliner

Почему же с ИТ-проектом это не работает? Ресурсы, цели, планы, устав проекта, план коммуникаций, исполнитель, заказчик…. Мне такая аналогия показалась логичной.

andreysmind

Да, она действительно логичная, но спортсмена я в ней вижу скорее как заказчика, а не исполнителя.

Ну и IT-проект может «не выстрелить» просто так, несмотря на приложенные усилия.

Softliner

Так и Ironman может не выстрелить. Если бы это было легко, то это делали бы все. А так в России сейчас не более 2000 человек, кто преодолел эту дистанцию.

Я знаю людей, которые отказались от цели, потому что много разных факторов влияния (внешних и внутренних). Насмотрелись роликов мотивирующих и давай цели по Ironman ставить. А там далеко не всё просто. В ИТ – точно так же: захотели под влиянием маркетинга в «облака», а там тоже не всё просто (хотя всё равно все там будем). Или BI, например: процент провальных проектов – большой.

andreysmind

У меня просто другой опыт. Когнитивное искажение, так сказать. Все мои знакомые программисты, которые готовились с персональным тренером к марафону\триатлону — успешно их прошли.

Все что от них требовалось — выполнять указания тренера.

Softliner

Вам повезло, что среди Ваших знакомых только такие успешные люди. К сожалению, общая статистика не такая. Но в целом, если человек решился на Ironman, то чаще всего у него это получится.

dbagaev

У меня такой вопрос. Я бегаю регулярно, но обычно не очень много. На дистанциях приближающихся к 20 километрам начинают болеть суставы и связки. Насколько я понимаю, это связано с недостатком тренировки выносливости, и если бегать без перегибов понемногу увеличивая дистанцию, то это проходит. Но один знакомый добегался марафоны до надрыва ахилла и операции, поэтому у меня есть опасения на этот счет.

А у вас лично была такая проблема?

edogs

Если болят суставы и связки, то дело не в тренированности выносливости. Суставы и связки вообще в принципе не тренируются как таковые.

Это связано или с неправильной техникой или с неправильной обувью или с повышенной нагрузкой.

То что при беге на бОльших дистанциях уходит боль — это идет маскировка проблемы.

Типичный рецепт убить суставы и связки это бежать по асфальту (ударная нагрузка в разы больше чем по земле), бежать в неправильной обуви (без амортизации совсем или с плохой амортизацией или с неправильной пронацией или с неправильным подъемом), бегать с весом за сотню (ударная нагрузка адская), бегать с неправильной техникой (от техники очень много зависит), бегать слишком много для своего уровня тренированности (20км для редко бегающего это многовато).

Возьмите таймаут, потусуйтесь на форумах бегунов и последуйте данным там советам.

dbagaev

Я стараюсь максимально бегать по грунту, тем более длинные дистанции, их обычно бегаю в лесу. обувь у меня удобная беговая, с подъемом и хорошей аммортизацией. Я, правда, не выбирал кроссовки индивидуально под свою стопу, но субъективно в них хорошо. Вес у меня тоже в норме.

Так что пока все скорее всего упирается в технику и тренированность, о чем и был вопрос. Если я начинаю регулярно бегать более 10 километров (я в обед на работе просто столько не успеваю пробежать, а с появлением второго ребенка беговые вечера временно отпали), то болеть тоже начинает позже, из чего я сделал вывод, что появление боли — это естественное указание организма, что достигнут предел нагрузки.

А технику, боюсь, форумами не поставить, тут нужен тренер.

edogs

По обуви: подъем оптимально 6-10мм, в беговой зачастую переплевывают и делают барефуты с 2мм подъемом, а в обычной часто недоплевывают и оставляют 12-16мм.

По выбору кроссовок под стопу: есть простейший тест на пронацию с листом бумаги, сделайте его и посмотрите соответствует ли Ваша модель обуви, в беговой обуви пронация всегда указывается.

Технику форумами не поставить, но форумами можно исправить грубые ошибки если они есть, к тому же на них тренера бывают. Видос с бегающими ногами уже вызовет достаточно критики, да и сами увидите что не так.

По поводу тренированности — если бы у Вас болели мышцы или отказывало бы сердце — да, тренированность. Но связки/суставы не натренируешь, они в принципе не тренируются.

dbagaev

Спасибо за советы. Проверю кроссовки, запишу видео, да еще раз пронаблюдаю, когда и как болит, чтобы задавать вопросы конкретнее. Есть еще подозрение, что боль в коленных связках может быть свзяна с травмой связок в горном походе длительным спуском с тяжелым рюкзаком. Так что доктору тоже показаться будет не лишним.

С суставами как раз все понятно. Но разве связки не меняют эластичность при тренировках? Насколько я понимаю, если тренироваться регулярно, то микро- и макро-травматичность связок снижается.

Softliner

Связки укрепляются при помощи упражнений на ОФП.

edogs

Упрощенно говоря есть состояние связок «ноль». Это состояние покоя, когда Вы не даете на них никакой нагрузки. Как только нагрузка пошла — они рвутся, уходят в "-", потом нужно какое-то время на восстановление. Вы можете улучшать время восстановления (с недели до 1 дня допустим). Однако Вы не можете увести состояние связок в "+" область сколько бы не тренировались, т.е. натренировать их на бОльшую нагрузку Вы не можете.

Поэтому все занятия спортом относительно связок сводятся к а) технике (что бы связки меньше портились) б) питанию и отдыху (что бы связки быстрее восстанавливались).

Отдельный случай если у Вас проблема с длиной связок, тут да, их можно растянуть, тогда они меньше будут травмироваться от растяжек (но при этом суставы и связки так же будут травмироваться от нагрузки!) поэтому бегунам крайне советуют растягиваться и при этом наиболее важно тянуться после бега.

В целом связки это типа как нервные клетки. Если там что-то не так — надо искать в чем проблема и решать ее. Это не мышцы которые no pain no gain, здесь именно pain = больничка и инвалидность через несколько лет.

Поэтому мысль о враче (лучше спортивном, обычный просто запретит спорт:) ) у Вас очень правильная.

Softliner

Рекомендую обратиться к соответствующему врачу. Бег – это естественная (хотя и забытая) форма движения человека. При беге ничего не должно болеть. Если болит, то ко врачу или к специалисту по изменению техники бега (возможно, что-то не так с постановкой стопы и т.д.).

Лично у меня были проблемы с коленями, приходилось делать уколы «гилауронки». Потом изменил технику бега на «правильную» и всё прошло.

Вообще от спорта (любительского) нужно получать удовольствие. Не увеличивайте нагрузки, если болит. Наслаждайтесь.

BigD

Уколы помогали? Что именно кололи?

Softliner

Я уже не помню, какой именно укол делал. По назначению врача. Помню только одно, что стоил один укол как кусок золота: около 15 тысяч рублей.

dbagaev

Что-то я не уверен, что древние люди бегали без остановки марафоны :-)

Да, видимо, надо идти к тренеру, чтобы поставить технику бега. А то наслаждаться выходит только первые 15 километров.

Softliner

Марафоны не бегали, но бегали постоянно. И босиком.

Есть книга Романова про естественную технику бега. Рекомендую почитать. Очень полезная для бегуна-любителя книга.

dbagaev

Мне кажется, что бегать много, но рывками, с паузами и по сложному рельефу, это все же не одно и то же, что монотонно бегать часами.

Спасибо за рекомендацию! А вы сами пользуетесь этой техникой бега?

Softliner

Да, использую именно её. После того, как технику поставил, забыл о болях в коленях.

Вообще стоит сходить к тренеру на 3-4 занятия для постановки техники. Этого достаточно, в целом.

poxvuibr

А на основании чего сделаны такие выводы?

edogs

Это максимальный срок который дается на триатлон. Его как цель нет смысла ставить вообще, т.к. если нет болезней и ожирения — в него может уложиться любой умеющий плавать и ездить на велосипеде.

При 17 часах на марафон остается 10.5 часов, а это скорость неспешного прогулочного шага. С плаванием и велосипедом при макс. сроке тоже самое — легкое безнапряжное занятие.

Такой срок специально установили что бы триатлон в принципе мог пройти каждый (отчасти из благородства, отчасти из-за конской стоимости участия, отчасти из-за доходности самого мероприятия которому нужна массовость), поэтому все же если ставить цель — надо ставить хотя бы 14 часов.

Softliner

Вопрос цели, её достижимости и т.д. – у каждого свои. Кому-то и за 16 часов пройти дистанцию – счастье. Зависит от гонки, показателей, формы и т.д. Для первой гонки показатель меня не интересовал. Да, по большому счёту, и сейчас не интересует. Я от процесса удовольствие получаю.

edogs

Тут просто речь о том, что ironman это всё-таки соревновательная дисциплина.

Если есть желание просто пройти дистанцию для себя, то это можно и соло.

А если участвуешь в соревнованиях, то это отчасти социальная затея, в которой достаточно важно прийти не последним во-первых, а во-вторых прийти не убитым в мясо.

Обратите внимание, автор статьи прошел трассу бодрым и у него остались силы.

Если бы он еле доползал последние километры, да еще на пределе времени, впечатление у автора было бы от всего этого совсем другим, вплоть до бросания спорта вообще на следующие 10 лет с лишним.

Достаточно почитать отзывы таких участников ironman-а которые вышли туда недостаточно подготовленными, для них это был очень депрессивный опыт.

PapaPadlo

Что это делает на хабре? Стоит ли завтра ожидать откровений от Малышевой?

orcy

Ну автор же это все под Project Management завернул, а эта дисциплина после закрытия мегамозга вернулась сюда. Еще немного порадовал в статье многократный возврат от инвестиций в семью (т.е. тут не только ПМ но и скилы CFO пошли :)

Если отложить иронию в сторону, то в целом по моему довольно интересно получилось, в целом про ironman и как вот так взять и поднять такую цель.

Softliner

Коллеги, повторюсь: у меня была чёткая аналогия с ИТ-проектом и управлением им. Поэтому решил поделиться. Простите, если разочаровал.

Idot

На Гиктаймз в хабе "старое железо" были статьи про… рыцарские доспехи. :)

NTG24

Ну все, теперь ждем появления SoftLine Triathlon Team… ;)

Владимир молодец, что как-то пробует популяризировать занятие любительским спортом в ИТ массах.

Softliner

Спасибо за поддержку. В Team есть проблемы. Прежде всего, логистического характера, если только не рассматривать Team исключительно как сборище людей в одинаковой брендированной экипировке.

Кстати, не без моего участия в Softline есть “команда” людей, занявшихся любительским бегом. Это здорово. Может, и до триатлона дойдём.

NTG24

Мне кажется корпоративная команда, это прежде всего PR проект компании. Для нее это возможность генерить инфо поводы. Для участников команды это возможность сократить какую-нибудь часть своих расходов.

Совместные тренировки, посиделки за круглым столом — это малоэффективная схема существования команды. :)

Глядишь если будет корпоративная лига в триатлоне, то и продвигать такие темы будет легче.

PS. Вторая стадия проекта — Single Digit планируется?

Softliner

Триатлоном в России занимается очень малое количество людей, хотя, конечно же, его популярность растёт. Поэтому «пиариться» на этой теме – большой вопрос. Можно, но выгода не ясна.

Single digit есть в мечтах и уже планах, но пока эта мечта разбивается. Но план есть, работаем.