Старт Вояджера-2 20 августа 1977 года

Сегодня исполняется 40 лет с момента запуска Вояджера-1, а его брат-близнец Вояджер-2 — отпраздновал юбилей 16 днями ранее. Пользуясь уникальным парадом планет-гигантов (случающимся раз в 175 лет), им удалось перевернуть наше представление о Солнечной системе, и сделать столько открытий, сколько ни удалось сделать ни одному аппарату до, или после них.

На их счету числятся: обнаружение первой молнии и первого вулкана за пределами Земли; обнаружение первого криовулкана, и единственного объекта Солнечной системы (за исключением Земли), на поверхности которого могут существовать жидкие моря; открытие 3 спутников Юпитера, 4 спутников Сатурна, 11 спутников Урана и 6 спутников Нептуна; определение рекордсменов Солнечной системы: по силе магнитного поля, скорости ветров, альбедо поверхности, массе среди спутников; открытие границ ударной волны и гелиопаузы у солнечной гелиосферы.

Без преувеличения можно сказать, что эти два аппарата — показали нам то что Солнечная система вовсе не такая безжизненная, как нам казалось. И проложили путь для плеяды новых аппаратов, которые отправились изучать то, что не до конца удалось изучить Вояджерам.

Предыстория

Летом 1961 года аспирант Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Майкл Минович приступил к поиску решения задачи трёх тел. Он использовал для этой цели принадлежащий университету IBM 7090 — мощнейший компьютер, из существовавших на тот момент. К концу лета ему удалось установить что при определённых условиях встречи с планетой, космический аппарат получает прибавку к скорости, а при других — её теряет. В ходе стажировки в Лаборатории реактивного движения (далее JPL) летом следующего года он убедил своего начальника выдать ему более точные данные положения планет, и его расчёты подтвердились.

Это открытие сделало Меркурий, и планеты-гиганты доступными для исследований существовавшей на тот момент несовершенной техникой (в то время эра спутников только начиналась, и NASA не могло гарантировать работу научных аппаратов дольше нескольких месяцев, так что планеты-гиганты считались вне досягаемости). Однако JPL в тот момент усиленно готовилась к программе «Аполлон», и его открытие не получило должного внимания. Но уже спустя 10 лет, сделанные им в 1963 году расчёты лягут в основу миссий Маринер-10 (выполнившей второй гравитационный манёвр после Луны-3) и аппаратов Пионер-10 и 11 (впервые пересёкших пояс астероидов).

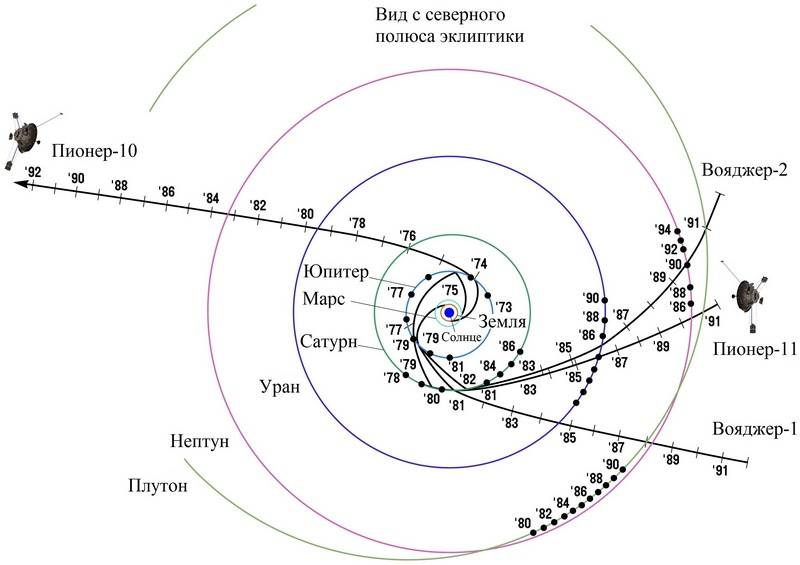

Летом 1964 года идеей Миновича заинтересовался другой практикант JPL — Гэри Флэндро, который начал искать практическое применение для этой идеи. Он начал рисовать графики будущего положения планет и вскоре обнаружил, что в конце 70-х годов все планеты за поясом астероидов (в числе которых тогда был и Плутон) должны были собраться в узком секторе неба. Это давало уникальную возможность «прыгая» от одной планеты к другой при помощи гравитационных манёвров, изучить их все разом (заодно сократив ещё время перелёта с 13 лет до 8-ми, что увеличивало шансы на успех).

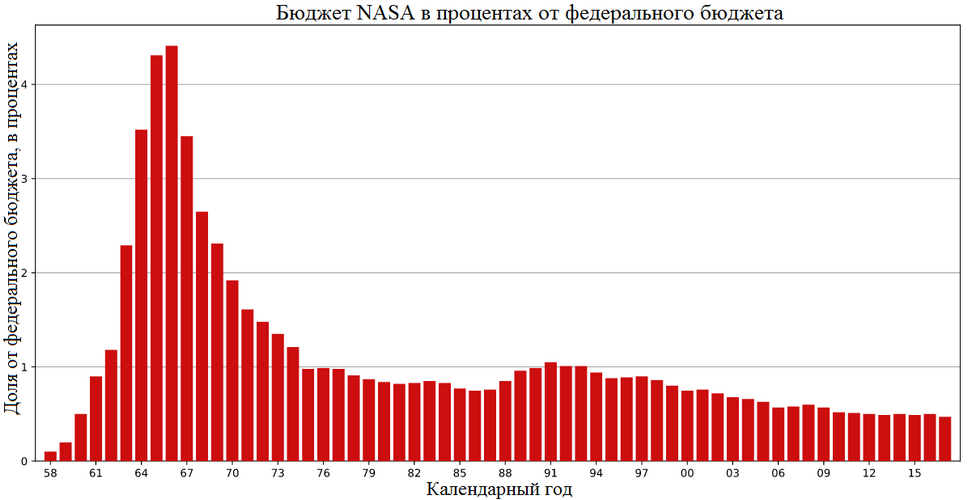

Такой шанс нельзя было упускать, и Минович при поддержке консультанта президента по космической политике Максвелла Хантера смогли убедить NASA учредить программу «Большое путешествие», предполагавшую запуск сразу шести аппаратов по трассам Юпитер-Сатурн-Плутон и Уран-Нептун-Плутон. К сожалению такому амбициозному проекту не суждено было сбыться: общее сокращение бюджета NASA (шедшее в тот момент полным ходом вместе с закрытием программы «Аполлон») ударило и по этому проекту.

В итоге 1 июля 1972 году предпочтение было отдано в три раза более дешёвому проекту Маринер-Юпитер-Сатурн 77, в котором осталось только три аппарата. А в 1975 году миссия Вояджера-3 к Юпитеру и Урану была также отменена. Таким образом упоминания об Уране, Нептуне и Плутоне — были полностью убраны из программы, а длительность программы — сократилась до 5 лет.

Однако NASA пошла на хитрость: хотя оба аппарата официально и предназначался исключительно для исследования Юпитера, Сатурна и его спутника Титана, но разработчики аппаратов изначально проектировали их с расчётом на то, что они смогут добраться в рабочем состоянии до дальних планет: траектория Вояджера-1 позволяла уже в ходе полёта выбрать между исследованиями Титана или Плутона, а страховавший его Вояджер-2, в случае если собрат отрабатывал свою исследовательскую программу без сбоев, мог отправиться на встречу с Ураном и Нептуном. В ходе подготовки программы были рассмотрены 10 тыс. возможных траекторий, прежде чем две из них стали утверждёнными траекториями аппаратов.

13-15 декабря 1972 года — первая научная встреча по проекту.

В декабре 1972 года пролетающий мимо Юпитера, Пионер-10 получил компьютерной сбой, в ходе которого были потеряны снимки Ио, сделанные им с близкого расстояния; кроме этого аппарат получил потемнение датчиков астероидов и метеоритов. Причиной этих повреждений стали радиационные пояса Юпитера, которые оказались в 1 млн раз мощнее земных. Перед разработчиками остро встала проблема радиационной защиты аппаратов, с которой (как мы теперь знаем) они замечательно справились. Уже в марте 1977 года (за полгода до запуска аппаратов) было решено заменить название Маринер-Юпитер-Сатурн 77 (официально именовавшийся как MSJ-77) на что-нибудь более благозвучное. Таким образом на свет появились «Вояджеры».

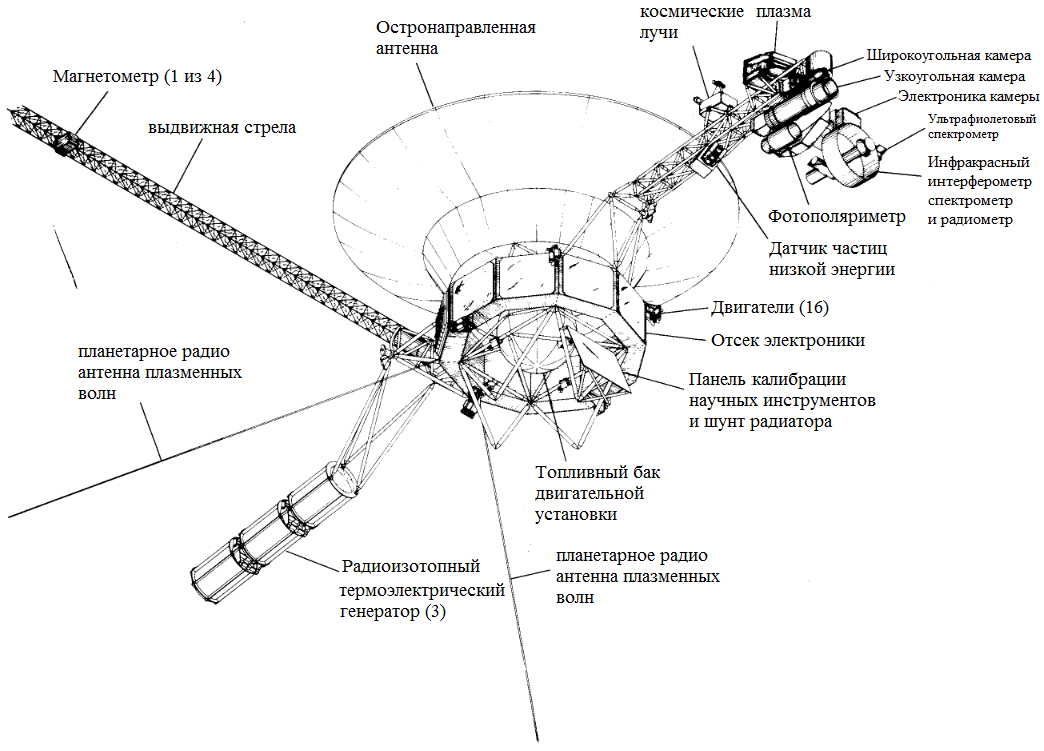

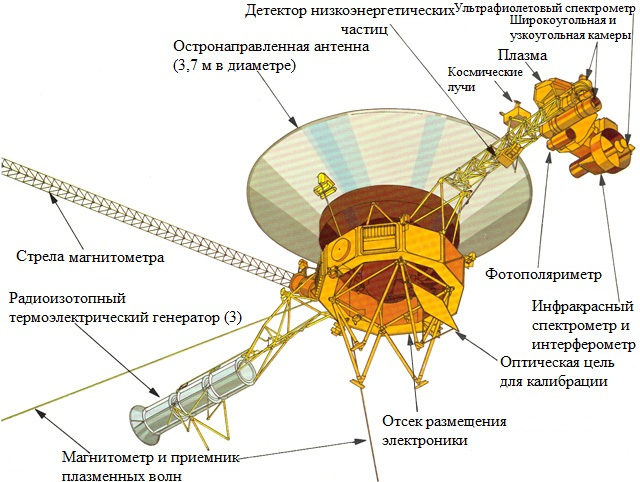

Конструкция аппаратов

Сейчас возможности аппаратов могут вызвать разве что улыбку, но на момент своего создания они были вершиной инженерной мысли: в них впервые стали обширно применяться средства защиты от радиации и электростатических разрядов; у них впервые появилась система автоматической защиты от сбоев, и программируемая электроника в системе ориентации; они стали первым «космическим» применением кодов Рида-Соломона и техники объединения отдельных радиоантенн в массивы для связи с космическими аппаратами. Каждый аппарат содержит около 65 тыс. деталей, а компьютеры внутри аппаратов содержат около 5 млн электронных компонентов. На постройку двух Вояджеров ушло 5 лет работы около 1,5 тыс. инженеров, и около 200 млн $.

По части средств связи аппараты всегда были на переднем крае: именно для ускорения связи с ними, были модернизированы радиоантенны сети дальней космической связи NASA (далее DSN), которыми сейчас пользуются во всех научных проектах NASA за пределами земной орбиты. По сути они стали «крёстными отцами» большинства проектов исследования объектов за пределами пояса астероидов как в части средств связи, так и в части научного обоснования будущих проектов.

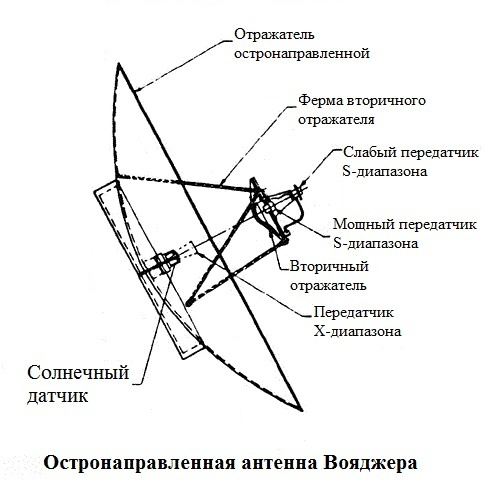

Система связи: так как разработчики изначально рассчитывали что их аппараты должны достичь дальних границ Солнечной системы, антенны занимают ключевое место в аппаратах: диаметр их составляет 3,66 м, а сами они состоят из алюминиевого ядра покрытого смесью графита и эпоксидной смолы.

Команды с Земли передаются в S-радиодиапазоне на один из двух дублированных приёмников, а для передачи данных на Землю также используется ещё и передатчики X-диапазона. Один S-передатчик и оба X-передатчика используют лампы бегущей волны в качестве усилителя. Мощности усилителей составляют 9,4 и 21,3 Вт, при этом единовременно может работать только один из приёмников или передатчиков.

Изначально система связи была рассчитана на скорость передачи 115,2 кбит/с у Юпитера, и 44,8 кбит/с у Сатурна с вероятностью битовых ошибок 5*10-3 (что обеспечивалось кодами коррекции Рида-Соломона). Для связи у Урана и Нептуна — скорость связи упала ещё, и для передачи изображений потребовалось их сжатие, так что ошибки при передаче данных стали ещё критичнее, и поверх кодов Рида-Соломона добавили свёрточные коды (это обеспечивало вероятностью битовых ошибок 10-6 при небольшом увеличении вычислительной сложности).

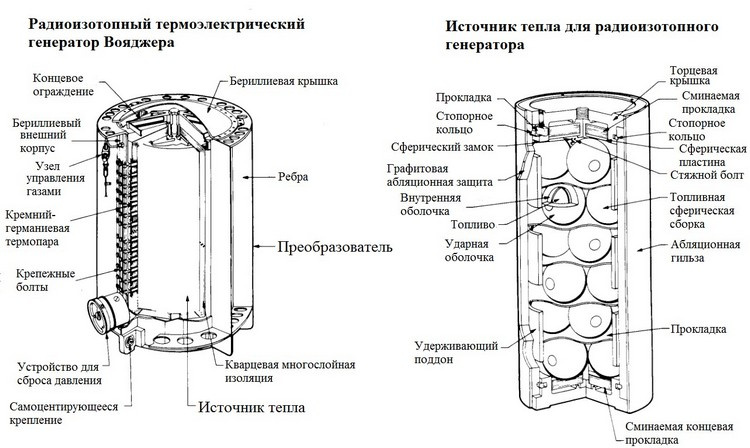

Источник энергии состоял из трёх термоэлектрический генераторов MHW (подобные использовались только на спутниках LES 8/9), и имеющих 40,6 см в диаметре при длине в 51 см. Вес каждого из них составляет 37,7 кг (включая около 4,5 кг плутония-238), а мощность была больше 156 Вт на старте (при около 2,4 кВт тепловых).

Внешний вид:

И конструкция:

Система ориентации включает в себя 16 однокомпонентных двигателей ориентации (работающих на разложения гидразина) с тягой всего в 85 грамм каждый; три гироскопа с точностью в одну десятитысячную долю градуса (один из которых был запасным); датчики Канопуса и Солнца (который размещался в отверстии антенны):

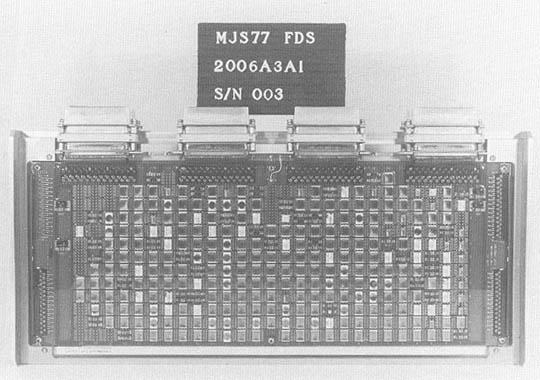

Компьютер представляет из себя три раздельных дублированных вычислительных машины. Первая из них (CCS) выполняет командную роль, и следит за состоянием аппаратов (она идентична той, что применялись в программе «Викинг»); другая (Flight Data System — FDS) выполняет задачи формирования и передачи телеметрии (она была разработана специально для аппаратов); а третья (Attitude and Articulation Control System — AACS) управляет системой ориентации и платформой с научными приборами.

«64

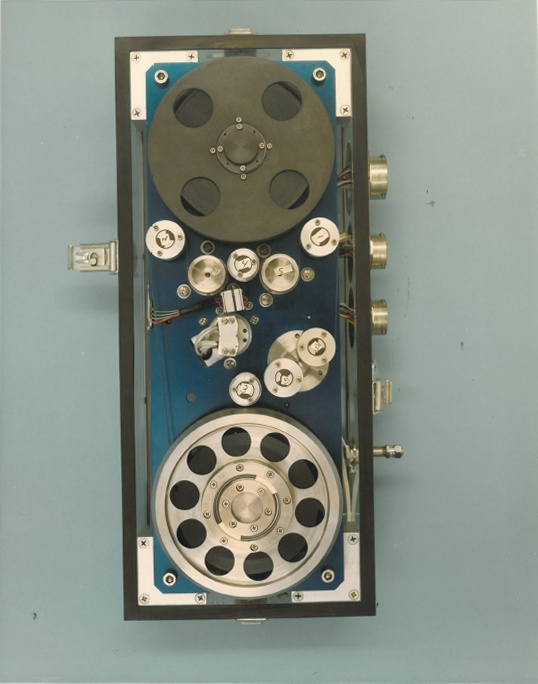

Записывающее устройство: представляет из себя магнитофон с ременным приводом, и магнитной лентой шириной в пол дюйма (12,7 мм), и длиной в 328 м. Ширина ленты разделена на 8 полос, из которые единовременно может читаться только одна. Общий объём памяти составляет 536 млн бит (около 63,9 Мбайт) — этого достаточно для записи 100 фотографий с телевизионных камер. Скорость записи составляю 115,2 и 7,2 кбит/с, а чтения — 57,6; 33,6; 21,6 и 7,2 кбит/с.

Программное обеспечение: хранится в перезаписываемой памяти, и этой возможностью в ходе миссии пользовались бесчисленное число раз как для улучшения характеристик, так и для исправления сбоев. Изначально весь код для аппаратов писался на Фортран 5, затем был портирован на Фортран 77, а на данный момент — часть из него перенесена на Си, в то время как другая часть остаётся на Фортране. Аппараты имеют 7 подпрограмм ответственных за исправление множества возможных сбоев. После пролёта Нептуна в 1990 году, код был переписан так чтобы аппараты продолжали передавать данные обратно, даже если аппараты не смогут принимать команды с Земли.

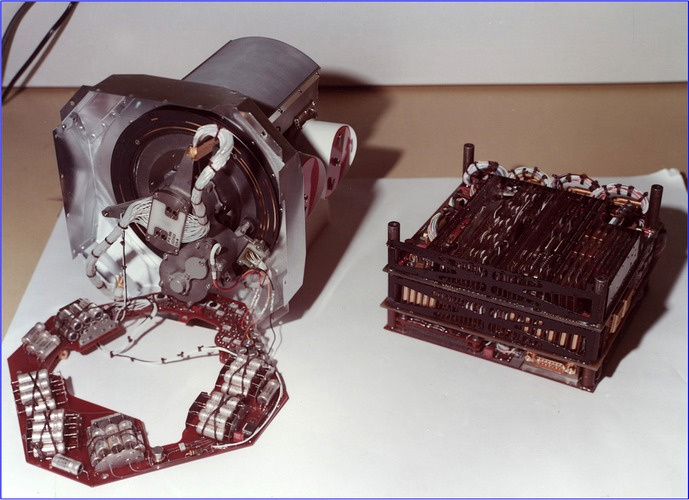

Научное оборудование: включало в себя 11 инструментов весом в 105 кг, большинство из которых размещается на платформе длиной 2,3 м, с противоположной от РИТЭГа стороне (для защиты от его излучения). Полный вес вращающейся платформы составляет 103 кг, а точность её позиционирования — выше одной десятой градуса. Двигатель платформы вращается в соотношении 1/9000, так что уже к пролёту Нептуна он сделал 5 млн оборотов за 12 лет — без сбоев и всякого обслуживания.

На аппаратах размещаются две камеры узкого и широкого угла обзора (3° и 0,4°) с разрешением 800 строк. При этом резкости узкоугольной камеры достаточно для чтения газеты с дистанции в 1 км. Магнетометры высокой и низкой чувствительности размещаются на стреле из стекловолокна длиной в 13 метров (предназначены для изучения магнитных полей планет и солнечного ветра); точность их позиционирования составляет 2°.

Инфракрасные и ультрафиолетовые спектрометры (для измерения температуры и состава атмосфер), фотополяриметр (для измерения фактуры, и плотности атмосфер), плазменный спектрометр (для измерения ионов и электронов в окружающей среде), детектор заряженных частиц низких энергий (для измерения направления движения ионов и электронов), приёмник плазменных волн (для измерения плотности, и волн в окружающей плазме), детектор космических лучей, и система использующая штатную систему связи аппаратов для изучения среды между аппаратами и Землёй. А также радиоприёмник, которым были сделаны «Симфонии планет».

Детектор заряженных частиц низкой энергии: он включает в себя шаговый двигатель, позволяющий детектору вращаться на 360°. Он был протестирован на 500 тыс. шагов (для того, чтобы он мог достичь Сатурна), теперь он выполнил их уже более 6 млн шагов.

Золотые пластинки: на них расположены записи композиций Бетховена, Моцарта, Стравинского и слепого Вилли Джонсона (общий список лежит здесь, а прослушать их можно тут); 116 изображений Земли, людей и животных; записи звуков ветра, грома, пение некоторых птиц и животных; записи приветствия на 55 языках и обращение Джимми Картера (являвшегося президентом США в тот момент); а также положение нашей Солнечной системы относительно 14 пульсаров. На обратной стороне нанесена инструкция о том как данные записи можно прослушать.

Лицевая сторона с записями, и оборотная с инструкцией

Запуск… и первые проблемы

Запуск Вояджеров требовал использования самой мощной из существовавших на тот момент у NASA ракет: пятиступенчатой 633 тонной ракеты-носителя Titan IIIE, работавшей на 4-х разных компонентах топлива: ускоритель и второй разгонный блок являлись твердотопливными (но с разным составом), первая и вторая ступени заправлялись аэрозином и тетраоксидом диазота, а роль третьей ступени исполнял кислород-водородный разгонный блок «Центавр».

Мало кому известно что вся миссия могла завершиться огромным фиаско, ещё в первый месяц. При старте Вояджера-2 первые 4 ступени отработали превосходно: ракета-носитель по плану проработала 468 секунд, и включившийся спустя 4 секунды после отделения от неё «Центавр» проработав положенную ему 101 секунду перевёл аппарат на парковочную орбиту. Спустя 43 минуты он включился вновь, и проработав 339 секунд перевёл твёрдотопливный разгонный блок Star-37E с Вояджером-2 на отлётную траекторию. Далее в работу вступил бортовой компьютер Вояджера-2, включивший разгонный блок, который проработав 89 секунд, и вывел аппарат на траекторию встречи с Юпитером.

Но разделение Вояджера-2 и Star-37E, с последующим раскрытием штанг аппарата прошло не так гладко, как бы хотелось: сразу после этих манипуляций аппарат начал вращаться, а через 16 секунд после разделения основной AACS и вовсе отказался работать (так как оба CCS передали ему одновременно команду на подготовку двигателей ориентации). Это в итоге и спасло аппарат, так как у второго AACS не было сведений от гироскопов, и он начал ориентацию с нуля. Ориентацию таки удалось осуществить, но это заняло 3,5 часа, да и проблемы на этом не завершились: данные приборов говорили что одна из штанг оказалась раскрыта не до конца. Было принято решение подтолкнуть штангу чтобы она встала на замки, используя для этого разворот аппарата двигателями ориентации, совместно с отстрелом крышки спектрометра IRIS, но компьютер Вояджер-2 отменил эту команду, посчитав её опасной. К 1 сентября всё таки удалось установить, что штанга на самом деле находится на месте, и провести после стартовые проверки, так что у команды Вояджеров появилось несколько дней передышки между переведением Вояджера-2 в «спячку» и стартом Вояджера-1.

При старте Вояджера-1 наоборот, разделение и работа разгонных блоков была безукоризненна, а вот утечка окислителя на второй ступени Titan IIIE привела к тому, что она отключилась раньше положенного, и ракета-носитель недодала «Центавру» целых 165,8 м/с. Компьютер разгонного блока определил неисправность и продлил время работы при выходе на парковочную орбиту. Но на второе включение топлива разгонному блоку хватило впритык: на момент отключения двигателей, в «Центавре» оставалось топлива всего на 3,4 секунды работы. Если бы на этой ракете летел Вояджер-2 — разгонный блок отключился бы, не набрав необходимой скорости (при отлёте от Земли скорость Вояджера-2 должна была составлять 15,2 км/с, в то время как скорость Вояджера-1 — только 15,1 км/с).

18 сентября, в ходе калибровки приборов, Вояджер-1 сделал совместное фото Земли и Луны одним кадром (впервые среди автоматических аппаратов), расстояние до Земли уже составляло 11,66 млн км:

10 декабря оба аппарата вошли в пояс астероидов, а спустя 9 дней (ещё внутри его) Вояджер-1 обогнал Вояджер-2, на пути к их первой общей цели (так получилось за счёт более пологой траектории полёта Вояджера-1). Таким образом уже к Юпитеру он добрался раньше собрата, и зная это, создатели аппаратов пошли на такую странную их нумерацию.

23 февраля 1978 года поворотная платформа Вояджера-1 заклинила в одном положении. 17 марта эту неисправность удалось побороть при помощи аккуратных движений платформы взад-вперёд.

Летом 1978 года Вояджеру-2 несколько раз забывали передавать проверочный сигнал, и спустя неделю (когда счётчик подошёл к концу) аппарат посчитал первичный передатчик вышедшим из строя, и перешёл на запасной. Заметив это, операторы передали аппарату команду на переключение на основной передатчик, но аппарат и вовсе замолчал: в ходе переключений передатчиков произошло короткое замыкание, и оба предохранителя на основном передатчике вышли из строя. Второму передатчику повезло немногим больше: на нём вышел из строй сопрягающий конденсатор (отвечавший за подстройку частоты), но сам он остался работоспособен.

С этого момента и до сих пор — для связи с Вояджером-2 приходится рассчитывать точную частоту передачи сигнала учитывая скорость движения аппарата, движение Земли вокруг Солнца и даже температуру самого приёмного устройства внутри аппарата (так как её неучтённое изменение всего на 0,25°C приводит к тому, что связь с аппаратом пропадает).

Сближение с Юпитером

Задержка сигнала при связи аппаратов при пролёте Юпитера уже должна была составлять 38 минут, так что подготовить всё надо было заранее: если бы учёные ошиблись бы на какие-то доли градуса в положении камер — аппарат снял бы бескрайний космос, вместо Юпитера и его спутников. Так что обновление софта для повышения резкости изображения было загружено в аппараты ещё в конце августа 1978 года, а программа полёта аппаратов составлялась за несколько дней заранее.

Вояджер-1 начал делать первые снимки Юпитера 6 января 1979-го с интервалом в 2 часа, и их разрешение сразу превысило разрешение всех доступных фотографий Юпитера на тот момент. С 30 января аппарат перешёл на фотографирование с интервалом в 96 секунд, а 3 февраля стал делать мозаичные снимки 2x2 (так как размер Юпитера стал больше разрешения камеры). С 21 февраля он перешёл на мозаику 3x3, а максимальное сближение с Юпитером произошло 5 марта.

Снимки Юпитера с интервалом в один юпитерианский день (10 часов) сделанные с 6 января до 3 февраля 1979 года Вояджером-1.

Кроме снимков Юпитера, Вояджер-1 делал снимки его колец и спутников, среди которых наблюдалось удивительное разнообразие поверхностей. С 27 февраля начались ежедневные пресс конференции JPL представляющие новые открытия прессе. Они закончились только 6 марта, когда когда официально было объявлено что Вояджер-1 пролетел Юпитер.

«Я думаю у нас набралось открытий почти на десятилетие, за этот двухнедельный период» — сказал Эдвард Стоун на последней конференции.Однако, как вскоре выяснилось, это было ещё не всё: уже улетая из системы, Вояджер-1 сделал снимок Ио с 4,5 млн км, на котором открылось то, что было отброшено фильтрами постобработки, как бесполезный шум: Линде Морабито удалось обнаружить на снимках облака пепла поднимающиеся на высоту в 260 км, что явным образом свидетельствовало об вулканической активности (при этом другое извержение видно на терминаторе, чуть ниже середины фотографии). Таким образом был выявлен виновник столь огромной активности радиационных поясов Юпитера — им оказался Ио.

Вояджер-2 максимально сблизился с Юпитером 9 июля, и хотя самое «вкусное» досталось его собрату, а операторы провели его на вдвое большем расстоянии от Юпитера (стараясь его беречь) — второй аппарат не остался без открытий: он обнаружил 3 новых спутника и новое кольцо у Юпитера. По снимкам Ио (с которым он сблизился только на 1 млн км) удалось установить что поверхность спутника поменялась, так что вулканы Ио продолжали быть активны в промежутке между пролётами Вояджеров. Снимки Европы (сделанные с 206 тыс. км) показали удивительно гладкую поверхность льда, нарушаемые лишь в некоторых местах трещинами. В общей сложности аппараты получили почти 19 тыс. снимков Юпитера, его колец и спутников.

Снимки Европы сделанные Вояджером-1 заинтересовали учёных, и камеры второго аппарата направили подробнее рассмотреть её поверхность. Но данных на тот момент не хватило чтобы подтвердить наличие у Европы подповерхностного океана, и в том числе эту теорию в последствии отправился подтверждать космический аппарат «Галилео».

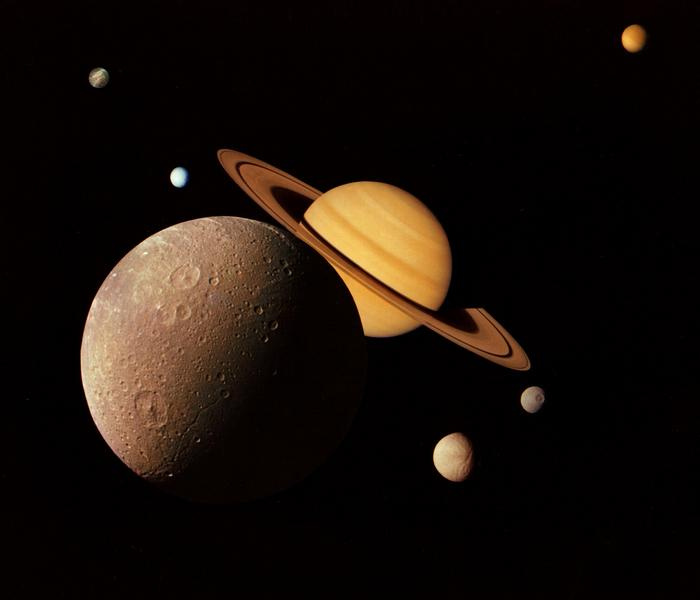

Сближение с Сатурном

Сатурн оказался весьма холодной но неспокойной планетой: температура верхних слоёв его атмосферы составляла -191°C, и только у северного полюса температура поднималась до +10°C; а вот бушевавшие там ветра — достигали 1800 км/ч в области экватора. Снимки Вояджера-1 показали что орбита Энцелада проходит по наиболее плотным областям разреженного кольца Е Сатурна.

Но самым удивительным объектом в системе оказался Мимас, от которого аппарат пролетел в 88,44 тыс. км: 396-километровый в диаметре спутник удивительным образом напоминал своим 100-километровым кратером Звезду смерти из «Звёздных войн» (V эпизод которых вышел всего за полгода до пролёта Вояджером-1 Сатурна):

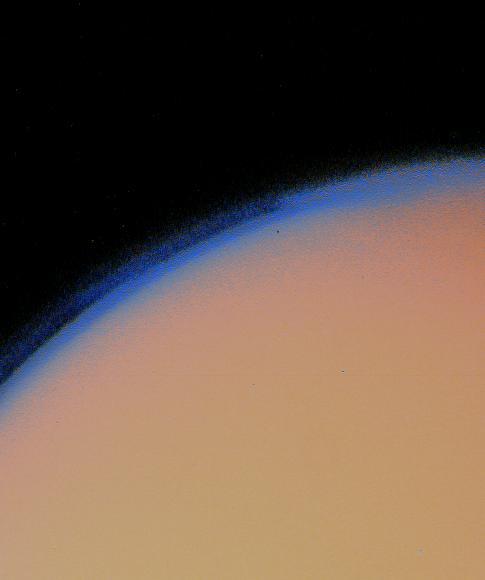

Последней целью Вояджера-1 стал Титан, считавшийся крупнейшим спутником в Солнечной системе (на тот момент). Пролёт аппарата всего в 6490 км от его поверхности выдал практически сенсационные новости: уточнённые оценки его массы гласили что корону самого крупного спутника Солнечной системы Титану придётся отдать в пользу Ганимеда. Но ещё большим сюрпризом оказалась атмосфера Титана: она наоборот оказалась плотнее расчётной, а вкупе с оценками её состава и температуры — это означало, что на его поверхности могли существовать озёра и моря из жидких углеводородов.

После Сатурна пути аппаратов разошлись: сближение с Титаном далось Вояджеру-1 большой ценой — он вышел из плоскости эклиптики и уже не мог продолжить исследования планет. К счастью Вояджер-1 исполнил свою роль на «отлично», так что перенаправлять Вояджер-2 на встречу с Титаном не потребовалось, и он отправился (уже в одиночестве) в продолжение «Большого тура».

Пролёт 26 августа 1981 года Вояджера-2 мимо Сатурна тоже не остался без открытий: оказалось что поверхность Энцелада весьма ровная и почти не содержит кратеров (то есть является весьма молодой). Такая поверхность льда обеспечивала Энцеладу место рекордсмена Солнечной системы по альбедо (она составляла 1,38). Это же обеспечивало и звание самого «холодного» спутника Сатурна — температура там не поднималась выше -198°C даже в полдень.

При близкой съёмке кольца Сатурна распались на мириады маленьких колец. Их было так много, что руководитель группы визуализации Брэдфорд Смит бросил их считать в ходе ежедневной пресс-конференции и предложил репортёрам самим это сделать.

В общей сложности было получено около 16 тыс. снимков системы. После пролёта Сатурна платформу с научной аппаратурой заклинило уже на Вояджере-2. Каким-то чудом, это произошло уже после пролёта системы Сатурна, и спустя всего пару дней удалось установить, что платформа нехотя вращается при усиленной тяге двигателей (по всей видимости, закончилась смазка), так что миссию Вояджера-2 можно было продолжать.

Уран, Нептун и далее

Для целей ускорения связи с Вояджером-2 у Урана — 64-метровую и две 26-метровых тарелки сети DSN связали в единую сеть. Это было сделано впервые ради ускорения передачи данных, так как камеры аппарата должны были успеть сделать тысячи снимков системы Урана, а памяти аппарата хватало только на сотню из них, так что система связи оказалась узким местом.

До встречи 24 января 1986 года Вояджера-2 с Ураном практически всё, что было о нём известно — это то, что он вращается «на боку», имеет 9 колец и 5 спутников (даже период его обращения был неизвестен). В ходе пролёта аппарата число спутников разом увеличилось втрое, а к кольцам прибавилось два новых, при этом они сами оказались отличны от таковых же у Юпитера и Сатурна: данные говорили о том, что они моложе планеты и видимо сформировались в результате разрушения спутников приливными силами.

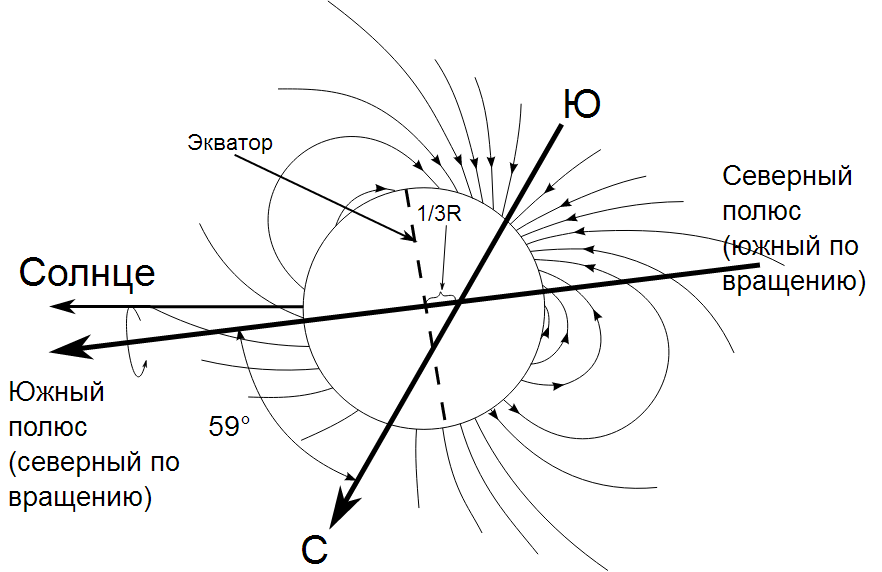

Длительность уранианского дня составляла 17 часов и 12 минут, а климат оказался совсем не жарким: средняя температура в атмосфере составляла -214° по Цельсию и удивительным образом выдерживалась практически точно на всей поверхности, от экватора до полюсов. Но самым удивительным открытием стало то, что Уран имеет магнитное поле в 60 раз большее чем у Земли, которое отстоит от центра планеты примерно на треть радиуса, и отклонено от оси вращения аж на 60° (для Земли этот показатель составляет только 10°). Такое странное поведение ранее не фиксировалось ни у одного тела в Солнечной системе.

Для связи с пролетающим 25 августа 1989 года мимо Нептуна Вояджером-2 уже и этих ухищрений стало недостаточно, и 64-метровые тарелки DSN в Голдстоуне (Калифорния), Мадриде (Испания) и Канберре (Австралия) были модернизированы до внушительных 70-ти метров, а 26-метровые тарелки «подросли» до диаметра в 34 метра.

Модернизация тарелки в Голдстоуне

«В каком-то смысле DSN и Вояджеры росли вместе» — говорит руководитель DSN Сюзанна Додд.Нептун был последней планетой, с которой должен был встретиться Вояджер-2, поэтому было решено пройти невероятно близко рядом с планетой — всего в 5 тыс. км от его поверхности (это было менее трёх минут полёта при скорости аппарата). И данные передаваемые аппаратом того стоили: в центре фотографий Нептуна красовалось «большое тёмное пятно» размеры которого в 2 раза превышали Землю, которое представляло из себя атмосферный антициклон. Он был меньше большого красного пятна Юпитера, но всё равно было рекордным: скорости ветра вокруг пятна достигали 2400 км/ч!

К пролёту Нептуна стоимость проекта достигла 875 млн $, но 30 млн $ на первые два года расширенной межзвёздной миссии были выделены без раздумий, а миссии потребовалась уже четвёртая эмблема:

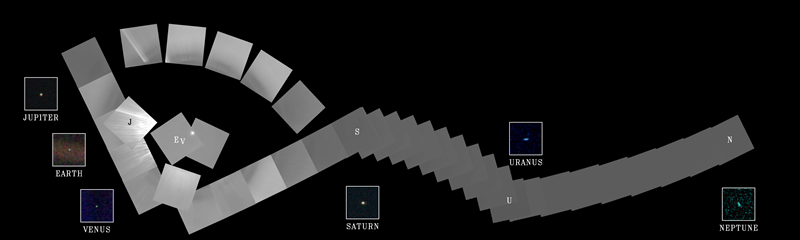

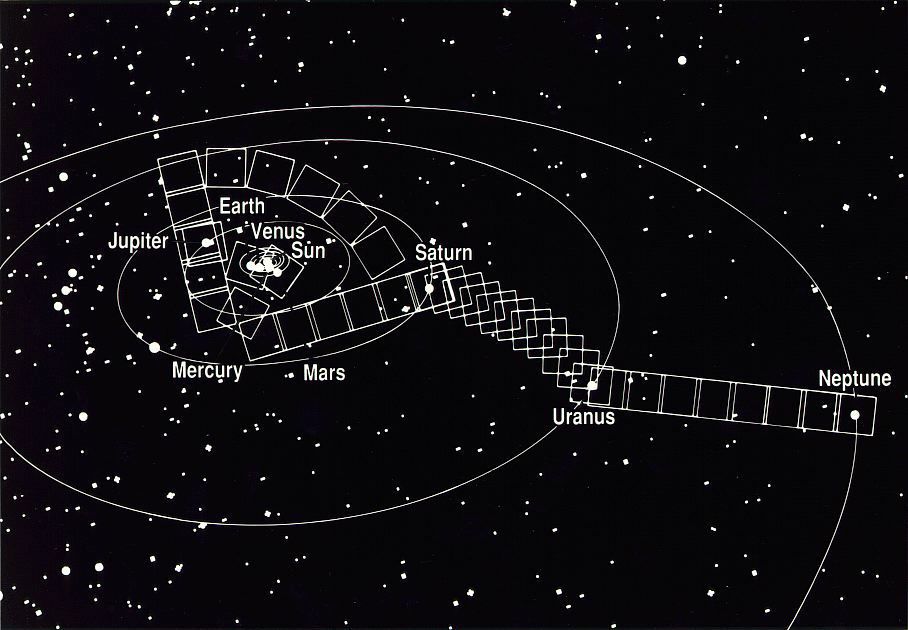

10 октября и 5 декабря 1989 были навсегда отключены камеры Вояджера-2, а 14 февраля 1990 года Вояджером-1 были сделаны его последние снимки, получившие название «Семейный портрет»: на них изображены все планеты Солнечной системы, за исключением Меркурия и Марса (свет от которых слишком слаб, чтобы его можно было различить на камерах). В тот же день были отключены камеры и второго аппарата.

Схема съёмки:

Среди этих фотографий выделяется фотография нашей Земли, сделать которую особо просил Карл Саган на протяжении многих лет. Именно с его руки она получила название «бледно-голубая точка»:

Земля на красной линии справа, ниже центра фотографии. Размеры Земли на этом фото составляют 0,12 пикселя. Единственная причина, почему она ещё хоть как-то различима — это то, что она отражает достаточно света, чтобы быть заметной на фоне мрака космоса.

Земля — очень маленькая сцена на безбрежной космической арене. Подумайте о реках крови, пролитых всеми этими генералами и императорами, чтобы, в лучах славы и триумфа, они могли стать кратковременными хозяевами части песчинки. Подумайте о бесконечных жестокостях, совершаемых обитателями одного уголка этой точки над едва отличимыми обитателями другого уголка. О том, как часты меж ними разногласия, о том, как жаждут они убивать друг друга, о том, как горяча их ненависть.

Наше позёрство, наша воображаемая значимость, иллюзия о нашем привилегированном статусе во вселенной — все они пасуют перед этой точкой бледного света. Наша планета — лишь одинокая пылинка в окружающей космической тьме. В этой грандиозной пустоте нет ни намёка на то, что кто-то придёт нам на помощь, дабы спасти нас от нас же самих.

Земля — пока единственный известный мир, способный поддерживать жизнь. Нам больше некуда уйти — по крайней мере, в ближайшем будущем. Побывать — да. Поселиться — ещё нет. Нравится вам это или нет — Земля сейчас наш дом.

Говорят, астрономия прививает скромность и укрепляет характер. Наверное, нет лучшей демонстрации глупого человеческого зазнайства, чем эта отстранённая картина нашего крошечного мира. Мне кажется, она подчёркивает нашу ответственность, наш долг быть добрее друг к другу, хранить и лелеять бледно-голубую точку — наш единственный дом.

Изначально работники проекта боялись что камеры Вояджера могут быть повреждены из-за света Солнца, которое располагалось слишком близко к Земле с такого расстояния (Вояджер-1 на тот момент был немногим далее 6 млрд км от Земли) — собственно линии на этой фотографии, это как раз блики от Солнца. В 1989 году решение сделать фотографии было принято, но калибровки камер затянулись (так как тарелки DSN были заняты получением информации с Вояджера-2 пролетающего Нептун). После этого появились проблемы с тем, что сотрудников занимавшихся управлением камер Вояджеров уже успели перевести на другие проекты. Вступиться за идею «семейного портрета» даже пришлось тогдашнему руководителю NASA — Ричарду Трули.

17 февраля 1998 года Вояджер-1 стал самым далёким объектом созданным человеком, обойдя в этом звании Пионер-10. К сожалению Пионерам-10 и 11 оказалось не суждено передать информацию о границах гелиосферы Солнца: у Пионера-11 вышел из строя солнечный датчик, из-за чего он «потерялся» в космосе и не смог поддерживать направление своей остронаправленной антенны на Землю (это произошло 30 сентября 1995 года на расстоянии 6,5 млрд км). Пионер-10 проработал до последних своих резервов, но его слабеющий сигнал в конце концов не смогли принимать даже огромные тарелки DSN, и связь с ним была потеряна 23 января 2003 года на расстоянии 11,9 млрд км.

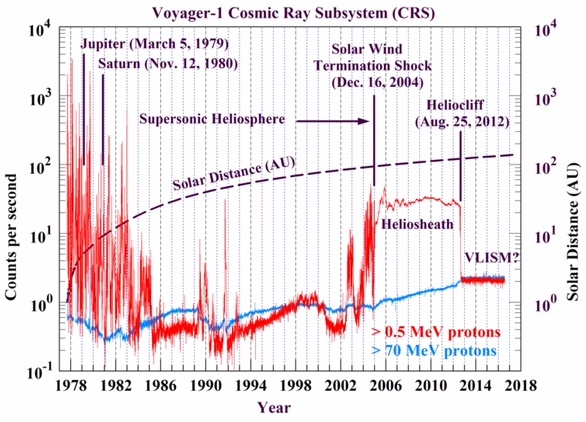

В феврале 2002 года Вояджер-1 вошёл в ударную волну гелиосферы Солнца, а 16 декабря 2004 года — пересёк её впервые среди созданных человеком аппаратов. 30 августа 2007 её пересёк и его собрат, а 6 сентября на Вояджере-2 было отключено записывающее устройство.

31 марта 2006 года радиолюбитель из Бохум (Германия) смог получить данные с Вояджера-1 при помощи 20-метровой тарелки, с применением техники накопления сигнала. Получение данных было подтверждено на станции DSN в Мадриде.

13 августа 2012 года Вояджер-2 побил рекорд продолжительности работы аппарата в космосе. Это был рекорд Пионера-6 который проработал в космосе 12 758 дней — хотя возможно он до сих пор работоспособен (с ним не пытались связаться с 8 декабря 2000 года). Может какие-нибудь энтузиасты решат с ним связаться, и он вернёт себе звание самого долгоживущего космического аппарата? Кто знает…

22 апреля 2010 года на Вояджере-2 обнаружились проблемы с научными данными. 17 мая JPL выяснила причину, которой оказался бит памяти оказавшийся в состоянии тиристорного защёлкивания. 23 мая ПО было переписано с таким расчётом, чтобы этот бит никогда не использовался.

25 августа 2012 года Вояджер-1 пересёк гелиопаузу (подтверждения этому были получены 9 апреля 2013), и оказался в межзвёздной среде. Вояджер-2 должен вскоре последовать за собратом и к этому «последнему рубежу».

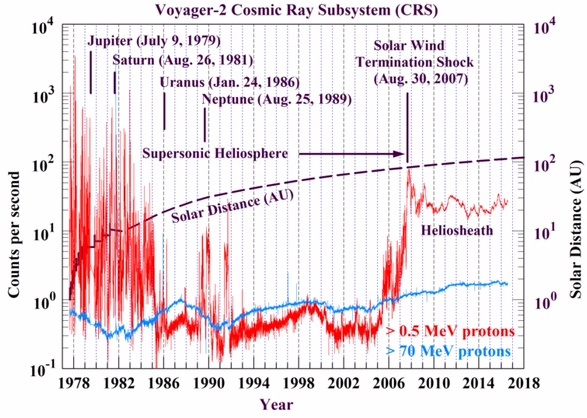

Показания плотности космических лучей Вояджера-1 (сверху) и Вояджера-2 (снизу).

Как видно из графиков, оба Вояджера уже вступили в гелиослой отделяющий Солнечную систему от межзвёздной среды, а Вояджер-1 — уже успел из него выйти. Пики в начале графиков показывают повышенную радиацию у Юпитера (связанную с его активным спутником Ио), и Сатурна. Предполагалось (согласно изначальной 5-летней миссии) — что половину радиационной дозы Вояджеры получат именно пролетая Юпитер.

Текущий статус

Изначальную программу полёта рассчитанную на пять лет — они уже перевыполнили в 8 раз (впрочем это далеко до текущего рекорда Оппортьюнити в 53 раза, который всё ещё продолжает работать). Скорости Вояджеров составляют 17,07 км/с и 15,64 км/с соответственно. Их масса (после использования части топлива) составляет 733 и 735 кг. В РИТЭГах остаётся около 73% плутония-238, но выходная мощность питающая аппараты снизилась до 55% (с учётом деградации термоэлектрогенераторов) и составляет 249 Вт от изначальных 450-ти.

Из изначальных 11 приборов включенными остаются только 5: это MAG (магнетометр), LECP (детектор заряженных частиц низкой энергии), CRS (детектор космических лучей), PLS (детектор плазмы), PWS (приёмник плазменных волн). На Вояджере-1 периодически включают ещё UVS (ультрафиолетовый спектрометр).

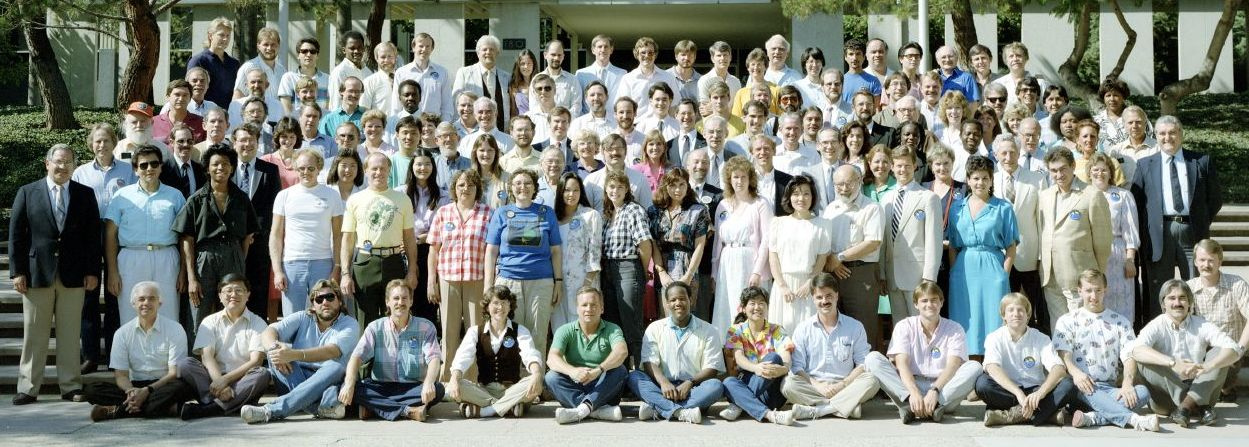

Члены миссии «Вояджер» 22 августа 2014 года

Будущее аппаратов

В данный момент команда «Вояджеров» борется за живучесть аппаратов, стараясь выкроить максимум из доступной энергии для работы научных приборов и их обогревателей. Лучше всего это процесс описывает Сюзанна Додд:

«Разработчики говорят: 'эта система потребляет 3,2 Вт'. Но в действительности она потребляет 3 Вт, но они должны быть консервативны в процессе разработки, когда они строят аппарат. Теперь мы в той точке миссии когда пытаемся избавиться от лишних резервов, и получить реальные цифры»В ближайшее время на аппаратах должны быть отключены гироскопы, а с 2020 года — придётся приступить уже к отключению некоторых из научных инструментов. Члены команды пока не знают как они поведут себя в условиях дикого холода космоса (так как запасных аппаратов, и даже отдельных их инструментов, которых бы можно было проверить в барокамере — на Земле не сохранилось). Возможно приборы останутся работоспособны в процессе отключения их обогревателей, и тогда момент отключения последних приборов удастся оттянуть с 2025 года до 2030-го.

По оценкам, Вояджер-2 должен выйти за пределы гелиосферы в пределах десятилетия. Точной даты назвать нельзя так как гелиосфера не идеально сферическая, а вытянутая под действием внешних сил межзвёздной среды. Так что Вояджеру-2 должно хватить времени выйти из ударной волны, чтобы приступить к изучению межзвёздного вещества (в точке отличной от собрата) и сделать с ним возможно даже не последнее своё открытие — форму солнечной гелиосферы.

Вояджер-1 должен отдалиться от Земли на один световой день к 2027 году, а Вояджер-2 — к 2035-му. После 2030 года аппараты перейдут в режим радиомаяков (не имея мощности поддерживать работу своих приборов) и проработают так до 2036 года, после чего замолкнут уже навсегда. Таким образом аппараты должны «выйти на пенсию» в возрасте 48-53 лет, а «дожить» они должны до возраста в 59 лет.

Вояджер-1 направляется в точку с координатами 35,55° эклиптической широты, и 260,78° эклиптической долготы, и должен через 40 тыс. лет сблизиться на 1,6 св. года со звездой AC +79 3888 созвездия Жирафа (эта звезда в свою очередь сближается с Солнцем, и в момент пролёта Вояджера-1 будет на расстоянии 3,45 св. лет от нас). Примерно в тот же момент, Вояджер-2 (двигающийся в направлении -47,46° эклиптической широты, и 310,89° эклиптической долготы), приблизится к звезде Росс 248 на расстояние 1,7 св. года, а спустя 296 тыс. лет с текущего момента пролетит в 4,3 св. года от Сириуса.

Руководитель проекта

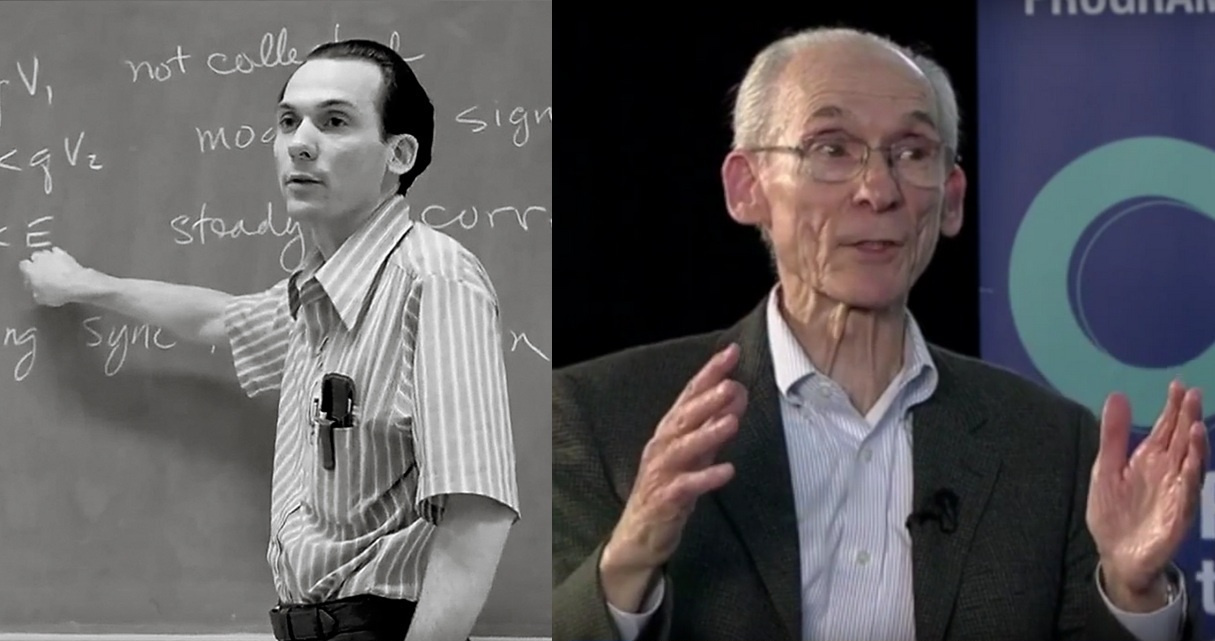

1972 год в Калтехе, и 2017 год на интервью в университете KAUST

Эдвард Стоун — бессменный руководитель проекта начавший карьеру астрофизика с экспериментов по изучению космических лучей в 1961 году. С 1967 он стал полноправным преподавателем Калтеха, в 1976 — профессором физики, а с 1983 по 1988 год — был председателем кафедры физики, математики и астрономии этого института. С конца 80-х до 2007 года был председателем совета директоров обсерватории Кека. В 1991-2001 годах занимал должность руководителя JPL, в 1996 году его именем был назван астероид №5841. Сейчас он продолжает оставаться исполнительным директором тридцатиметрового телескопа, и преподавателем Калтеха (которым он является аж с 1964 года).

1992 — Magellanic Premium

1999 — Carl Sagan Memorial Award

2007 — Philip J. Klass Award for Lifetime Achievement

2013 — NASA Distinguished Public Service Medal

2014 — Howard Hughes Memorial Award

Послесловие

«Мы всегда были в одном отказе от потери миссии» — говорит Сюзанна ДоддЭти аппараты стартовавшие во времена выхода 4-го эпизода «Звёздных войн» и «Близких контактов третьей степени» — пережили десятки неисправностей и 40 лет пребывания в вакууме при температуре чуть выше абсолютного нуля. Множество раз их миссия оказывалась под вопросом — даже до их непосредственного запуска. И не смотря ни на что, они всё ещё остаются в строю. Пожалуй в качестве гимна миссии нельзя найти ничего лучше, чем любимую композицию Марка Уотни из романа «Марсианин») — «Stayin' alive» Bee Gees:

Ссылки:

Текущий статус миссии (дистанция и скорость относительно Земли, показания датчиков)

Текущее состояние DSN (с кем идёт связь в данный момент).

Данные по космическим лучам

Фотографии аппаратов и снимков, сделанных ими

Подробная статья об аппаратах на galcpase.spb.ru

Описание конструкции аппаратов

Описание вычислительной системы

Описание систем связи некоторых научных миссий (включая Вояджеры)

Комментарии (100)

artskep

05.09.2017 09:11Вояджер-1 начал делать первые снимки Юпитера 6 января 1979-го, с интервалом в 2 часа, и их разрешение сразу превысило разрешение всех доступных фотографий Юпитера на тот момент. С 30 января аппарат перешёл на фотографирование с интервалом в 96 секунд, а 3 февраля стал делать мозаичные снимки 2x2 (так как размер Юпитера стал больше разрешения камеры).

Типа самые лучшие снимки Юпитера с Земли были разрешением меньше одного пикселя? Че-то в этом абзаце не так.

xKiMaNx

05.09.2017 09:32+3Я думаю имелось в виду, что снимки Юпитера начали делать не 2х2 пикселя, а 2х2 фотографии, потому как в одну тот уже не влезал.

voyager-1 Автор

05.09.2017 12:54Аппарат начал делать снимки не сразу как смог различать Юпитер, а значительно позже. Но на 6 января — Юпитер целиком «влезал» в отдельное фото. С 30 января — он уже не помещался в фотографию узкоугольной камеры, и планету начали фотографировать по кускам.

DenimTornado

05.09.2017 10:17+3Офигеть, конечно, то есть на протяжении всех этих лет на пути вояджеров не встретилось ничего, что помешало бы им продолжить путь. Ну там мелкий камушек, ещё что-то… Или за счёт гравитации такой мусор только рядом с крупными объектами находится?

UJIb9I4AnJIbIrUH

05.09.2017 10:41+3Наверно если бы космос представлял собой гигантский склад щебня, то у нас небо бы было просто таки усыпано "падающими звёздами".

Silvatis

05.09.2017 11:06+3в космосе объекты меж собой разделены огромными расстояниями. Это не звездные войны с астероидными полями, где надо старательно маневрировать. Столкнуться с чем — либо, это надо еще постараться.

jabocrack

05.09.2017 11:50+4Даже кольца Сатурна по большей части состоят из пустоты, так что удивительна было бы скорее встреча Вояджеров с мелким камушком или песчинкой в межпланетном пространстве.

lokiby

05.09.2017 12:54+2На самом деле столкновение могло быть, но если это была крошечная песчинка, то такого столкновения могли просто не заметить. Вояджеры ведь не осматривают под микроскопом, а песчинка не даст такой энергии, чтобы аппарат сильно поменял свою траекторию или начал вращаться

voyager-1 Автор

05.09.2017 13:01+3Офигеть, конечно, то есть на протяжении всех этих лет на пути вояджеров не встретилось ничего, что помешало бы им продолжить путь.

Космос — довольно пустое место. При отправлении Пионеров-10 и 11 ещё были сомнения на счёт пояса астероидов (он всё ещё считался плотным), но к отправлению Вояджеров — все уже окончательно убедились, что столкновения быть не должно (его вероятность очень мала, но правда таки есть — с астероидом каким, или кометой).

Ну там мелкий камушек, ещё что-то… Или за счёт гравитации такой мусор только рядом с крупными объектами находится?

Солнечная система существует 4,568 млрд. лет, так что за это время большинство такого «мусора» собралось гравитацией в более крупные объекты. Собственно планеты, и их спутники — это и есть такие самые крупные объекты.

AbnormalHead

05.09.2017 10:49+6В статье столько столько драматизма, что начал переживать за живучесть аппаратов как будто они живые.

Tatooine

05.09.2017 11:44+1Ну согласитесь — амбициозный и грандиозный проект. Первый робкий шаг к межзвездным перелетам.

voyager-1 Автор

05.09.2017 13:35+1Спасибо. Статья изначально рассчитывалась быть очень большой, и хотелось привнести определённую живость красок, чтобы её не скучно было читать.

Наличие автоматических защит в аппаратах делает их в определённой степени схожими с живыми существами (особенно это было по-началу, когда таких систем в космических аппаратах совсем не было — их даже с HAL 9000 в некоторых статьях сравнивали). По поломкам можно даже примерный характер каждого аппарата составить, вот скажем Вояджер-2 — явно не очень разговорчив, по натуре).

clawham

05.09.2017 10:57Инетресует только один огромный вопрос — основная проблема вояджера — холод. нечем греть аппаратуру и питать её — электричесткой энергии мало… но там жве киловата тепла производятся плутонием. почему было не придумать какую-то жидкостную или газовую систему переноса тепла с реактора ко всем важным частям… пусть там был бы какой-то ионный насос который кушал бы хоть 50 ватт электричества но сейчас насколько я понял — на обогрев уходит 90% электроэнергии.зачем греть электричеством имея 2 киловата рядом тепловой энергии. кроме того увеличение нагрузки по теплу на реактор увеличивает и выход электричества! именно отвод тепла — основная проблема термоэлектрических преобразователей в космосе.

Ни у кого нет никаких мыслей почему так не зделали? или таки сделали но и этого не хватает?

lokiby

05.09.2017 12:57Скорее всего это сильно усложнило бы весь аппарат в целом, а это могло привести к уменьшению надежности. Плюс программа не была рассчитана на столь долгие сроки.

clawham

05.09.2017 14:42не думаю что пара тепловых трубок усложнили б аппарат. скорее всего проблема в радиации… это ж не ритеги на бете. это альфа а она кагбе очень высокоэнергетическая и порождает при такой-то интенсивности некислый поток и нейтронов и беты и гаммы тормозной они ж не зря его на штангу подальше от всего аппарата вынесли

lokiby

05.09.2017 14:50+1пара тепловых трубок

Думаю там не пара трубок. Ведь подводить пришлось бы к каждому прибору и регулировать температуру клапанами и насосами, а это движущиеся части которые сами по себе могут выйти из строя. Собственно поэтому НАСА в свое время зарубило проект по созданию источника энергии на двигателях Стирлинга вместо термоэлектрических генераторов

clawham

05.09.2017 15:13тепловые трубки можно настроить так чтоб температура на гарячем конце была около 100 градусов и не выше.

И говорить о том что аппарат не задумывался как долгоиграющий — нельзя — иначе б небыло пластины золотой на борту да и ориентацию он держит до сих пор на солнце а это гидразин. его итак перерасходовали на старте но оба вояджера все ещё очень точно наведены на солнце и справляются с этой задачей явно успешно. Да может его и не тестировали на такой ресурс но то что все надеятся что он ещё достаточно долго будет существовать — это факт.

Skigh

05.09.2017 11:50+1Только Вояджер 2 полетел на 16 дней РАНЬШЕ (https://en.wikipedia.org/wiki/Voyager_2). Нумерацию сделали по времени прибытия к основным целям.

m_ionin

05.09.2017 11:50+1Прекрасная статья!

Читал и не мог оторваться.

Очень хотелось бы, чтобы технологии шагнули вперед и время достижения планет сократилось. Хотелось бы больше современных аппаратов изучающих планеты и спутники с «близких» расстояний.

Andrey_Kerman

05.09.2017 11:50Спасибо за статью!

А как так вышло, что Вояджер-2 движется в направлении -47,46° эклиптической широты? Он же летел в плоскости эклиптики. Или это как раз встреча с Нептуном отклонила его из этой плоскости?

shedir

05.09.2017 12:05+2Он прошел на северным полюсом Нептуна в примерно 4900 км. Этот маневр и отправил аппарат под эклиптику.

Exchan-ge

05.09.2017 11:51+1Хорошая статья.

Правда, остался один чисто инженерный вопрос — как удалось разместить антенну диаметром 3,66 м в корпусе ракеты диаметром 3,05 м (если верить википедии, конечно)

ITbro

05.09.2017 11:56Выдвижная стрела

Фото

voyager-1 Автор

05.09.2017 12:07+1Так получается за счёт того, что обтекатель делается шире ракеты. Сейчас такое практически на всех ракета-носителях делается (Протон-М, Falcon 9, и на разных моделях у китайцев). Так габаритные спутники влезают на ракеты меньших размеров, а повышенная парусность — компенсируется цифровыми системами управления.

Exchan-ge

05.09.2017 13:07+1«Так получается за счёт того, что обтекатель делается шире ракеты»

То, что у вас отмечено как обтекатель — на самом деле 4 ступень ракеты.

Вики, как всегда — предельно точна :)

ClearAirTurbulence

05.09.2017 11:57+1Линде Морабито удалось обнаружить облака на снимках пепла, поднимающиеся на высоту в целых 260 км, что явным образом свидетельствовало об вулканической активности (при этом другое извержение видно на терминаторе, чуть ниже середины фотографии). Таким образом был выявлен виновник столь огромной активности радиационных поясов Юпитера — им оказался Ио.

1. Не совсем понятно, что такое «облака на снимках пепла», если это перевод фразы с английского, хотелось бы увидеть оригинал.

2. Т.е. не было бы Ио, и активность радиационных поясов Юпитера была бы существенно меньше?

Члены команды пока не знают как они поведут себя в условиях дикого холода космоса

40 лет пребывания в вакууме, при температуре чуть выше абсолютного нуля.

ИМХО следует немного иначе формулировать, там не должно быть абсолютного нуля.

Цитата с того же ГТСчитается, что температура в космосе стремится к абсолютному нулю. Во-первых, это не совсем так, поскольку вся известная Вселенная нагрета до 3 К, реликтовым излучением. Во-вторых, вблизи от звезд температура повышается. А мы обитаем довольно близко к Солнцу. Сильная теплозащита нужна скафандрам и космическим кораблям потому, что они входят в тень Земли, и наше светило уже не может их согревать до указанного +4°С. В тени температура может опускаться до -160° С, например ночью на Луне. Это холодно, но до абсолютного нуля еще далеко.

alff31

05.09.2017 12:02+1Не совсем понятно, что такое «облака на снимках пепла»

Думаю автор просто описался и фраза: «Линде Морабито удалось обнаружить на снимках облака пепла»

voyager-1 Автор

05.09.2017 12:421. Там была описка, alff31 уже на это указал.

2. Да, без потока заряженных частиц — магнитное поле получается безвредно.

ИМХО следует немного иначе формулировать, там не должно быть абсолютного нуля.

+4°С — это на орбите Земли, а далее — получаемая энергия падает относительно квадрата расстояния, так что Юпитер от этой энергии получает уже всего 3,7% (поэтому Juno скажем имеет солнечные батареи на 60 м2, и мощность меньше 500 Вт). Температура зависит от 4 степени излучения, так что температура падает как корень из расстояния (удалились в 4 раза — температура упала в два, удалились в 9 раз — упала в три).

Таким образом если грубо посчитать, с учётом расстояния аппаратов в 115 и 139 а.е. от Земли — температура там, где они находятся — составляет 28,5° и 26,2° Кельвин, или -244,6° и -246,9° Цельсия (это с +2,7° от реликтового излучения). Не абсолютный ноль конечно, но ниже температуры жидкого азота, и выше рабочей температуры высокотемпературных сверхпроводников.

sim2q

05.09.2017 19:32-1> и выше рабочей температуры высокотемпературных сверхпроводников.

Так вот что может быть за проблема с отключениме отопления некоторых приборов, их может просто коротнуть, не говоря уже о том, что параметры полупроводников при таком охлаждении сильно уедут

Caseor

09.09.2017 10:19+1их может просто коротнуть

Очень сомневаюсь, что ВТСП использовались в качестве изоляторов. Диэлектрики с понижением температуры улучшают свои резистивные свойства, в отличии от металлов. Металлы в сверхпроводящее состояние начинают переходить только при 4К, а не 20К.

Kudzo

05.09.2017 12:12+1Спасибо за статью, познавательно.

Когда-то заинтересовался темой после этого видео:

engine9

Чудесная статья. Спасибо.