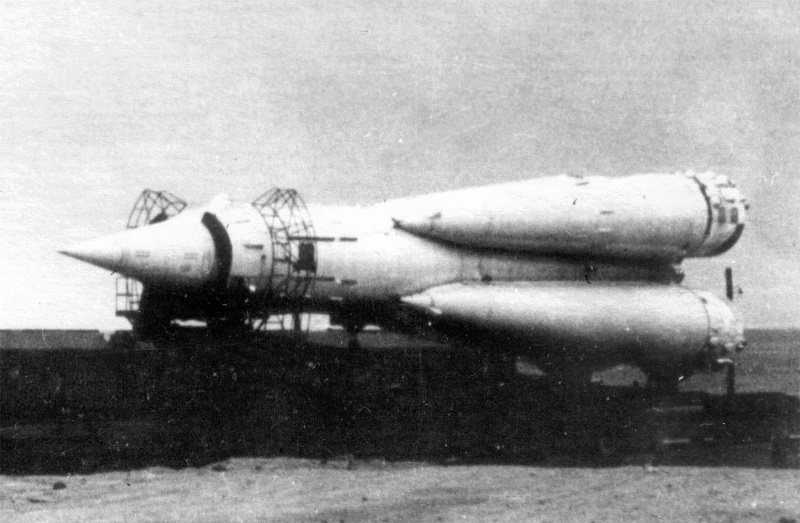

Вывоз на старт ракеты Р-7, фото Роскосмоса

Постановка задачи

Спутник Vanguard TV3 в музее, фото RadioFan/Wikipedia

Первый спутник весил 83 кг, это немало, и запустить такую же массу ракетами альтернативной истории может быть нелегко. Из реальных первых спутников самым легким был Vanguard TV3, попытка запуска которого 6 декабря 1957 года окончилась неудачей. Он весил всего 1,36 кг. Поэтому вполне можно взять 1 кг в качестве предполагаемой минимальной полезной нагрузки. Для каждого сценария также попытаемся прикинуть, как это могло реализоваться.

Сценарий 1. Везение и продуманность

Старт ракеты Р-7, фото РКК «Энергия»

Известно, что Р-7 начала летать не сразу. При первом пуске 15 мая 1957 на боковом блоке начался пожар, блок потерял тягу за несколько секунд до разделения, отвалился и привел к разрушению пакета. Несколько попыток запустить двигатели 11 июня окончились неудачей, и ракета даже не оторвалась от стартового стола. 12 июля ошибка в новом приборе привела к тому, что на систему управления стала действовать помеха, ракета закрутилась вокруг продольной оси и развалилась. Успешные пуски 21 августа и 7 сентября показали, что теплозащита головной части недостаточна, и продолжать испытания по военной программе межконтинентальной баллистической ракеты нельзя. На освободившуюся ракету поставили быстро сделанный простейший спутник, который и стал первым в истории человечества.

Можно ли здесь ускорить запуск первого спутника? Легко — если бы не поставили неисправный прибор 12 июля, если бы не было чистого невезения с замерзшим клапаном и проблемой в двигателе 11 июня, и если бы перед первым пуском конструкторы вспомнили о необходимости проверять герметичные соединения после перевозки ракеты по железной дороге, то при удачном стечении обстоятельств два первых пуска 15 мая и 11 июня проходят успешно, показывают недостаточность теплозащиты боеголовки, и первый спутник отправляется в полет уже в районе 12 июля.

Сценарий 2. Политика и непослушание

Ракета Juno I в цехе, хорошо видны верхние ступени, источник: Drew Ex Machina

Еще в 1954 году на заседании Американского ракетного общества Вернер фон Браун предложил запустить спутник, и у него для этого уже была реальная возможность. С 1953 года начала летать созданная им ракета Redstone, на нее можно было поставить несколько ступеней твердотопливных двигателей, и суммарной набранной скорости должно было хватить для вывода небольшой полезной нагрузки на орбиту. Но проект Orbiter фон Брауна проиграл конкуренцию проекту Vanguard, который был исконно американским и не отягощался историей эмиграции из потерпевшей поражение нацистской Германии. Даже после запуска советского спутника Vanguard сохранял приоритет, и нужен был его эпический взрыв перед прессой, чтобы фон Брауну наконец дали зеленый свет. С тремя дополнительными твердотопливными ступенями (одна из них жестко связана со спутником) и под названием Juno I ракета Redstone вывела 1 февраля 1958 года первый американский спутник.

Почти в таком же варианте, но с макетами четвертой ступени и спутника, под названием Jupiter-C, ракета Redstone стартовала 20 сентября 1956 года. Полет прошел успешно, была достигнута скорость 7 км/с, высота 1100 км и дальность 5300 км. Если бы вместо песка на ракете стояла рабочая четвертая ступень, то вполне могло получиться выйти на орбиту. Но в нашей реальности, по рассказам, правительство отрядило целого генерала Джона Медариса проверить, не поставил ли фон Браун тайком четвертую ступень. В дальнейшем Jupiter-C использовалась для испытаний теплозащиты боеголовок разрабатываемой ракеты Jupiter.

Технически, собрать ракету Redstone с твердотопливными ступенями и запустить спутник можно было с 1953 года, но все упиралось в отсутствие интереса на политическом Олимпе. Если предположить, что фон Брауну (или другому космическому энтузиасту) удалось бы убедить достаточное количество лиц, принимающих решения, что запуск первого спутника станет историческим событием с гигантским пиар-эффектом, то первый спутник мог быть запущен еще тогда. Сценарий, когда спутник и четвертую ступень грузят тайком и запускают в сентябре 1956, выглядит как в кино и не реалистичен. Вряд ли фон Браун рискнул бы всей карьерой ради приоритета. Теоретически его действия могли оправдать задним числом, мол, «победителей не судят», но это очень сомнительные построения. Также здесь появляется любопытная проблема — Juno I не могла вывести на орбиту спутники массой больше десятка килограмм. А более грузоподъемных ракет пришлось бы ждать годами. Громкий старт космической эры мог обернуться длительным периодом застоя, когда ограничения по массе спутников не позволили бы запустить ничто сколько нибудь сложное.

На этом реалистичные сценарии заканчиваются, и дальше идут фантазии.

Сценарий 3. С войной и без войны

Старт «Фау-2»

Можно ли было запустить спутник на какой-нибудь модификации «Фау-2»? В исходном варианте — нет. Тяга двигателя «Фау-2» составляла 26 тонн против 36 у Redstone, а удельный импульс — 203 секунды на уровне моря против 235 у Redstone. Плюс, нормальное смесевое твердое топливо появится не раньше 1947 года, так что верхние твердотопливные ступени были бы тоже менее эффективны. Отсутствие материальных свидетельств означает, что двухступенчатая межконтинентальная ракета А-9/А-10, которую хотели применять для обстрела США, не пошла дальше эскизов. Но, теоретически, если бы в конце 30-х вместо военных разработок фон Брауну дали задачу запустить спутник и обеспечили ресурсами, то он вполне бы мог это сделать в 1940-х. Но для тогда потребовалось бы множество крайне серьезных изменений в истории.

Вариант 4. Волшебный попаданец

Ракета Lambda-4S, фото Momotarou2012/Wikipedia

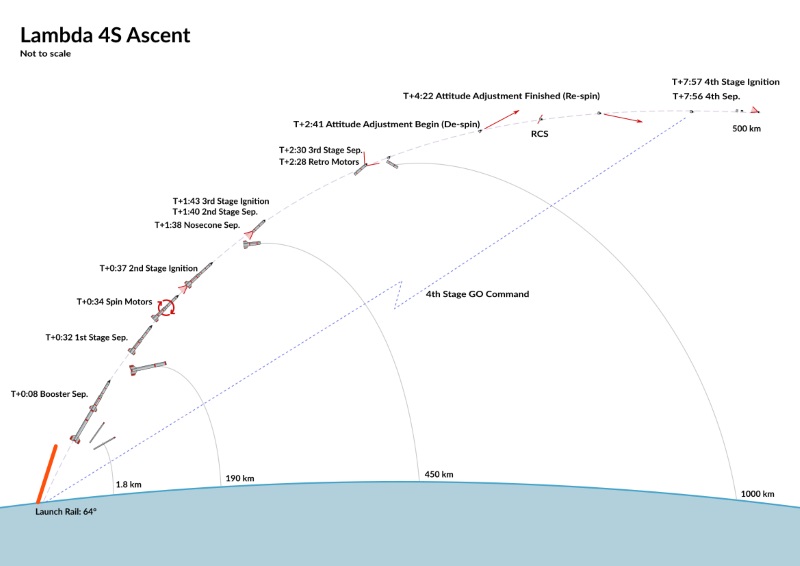

Наверное, предельным сроком, когда возможно было бы запустить спутник без свалившихся с неба высоких технологий, являются тридцатые годы. Но для этого пришлось бы привлекать знания и опыт второй половины 20 века, и, что самое забавное, страной, которая могла бы это сделать, становится СССР. До 1942 года (первый пуск «Фау-2») в мире нет мощных жидкостных ракетных двигателей. Поэтому единственным вариантом будет твердое топливо. До изобретения смесевых топлив единственным вариантом является баллиститный порох. Это специальным образом обработанный бездымный порох, который медленнее горит. У него невысокий удельный импульс, в районе 200 секунд, но это все равно в два с лишним раза лучше удельного импульса черного пороха. СССР в конце 30-х разрабатывает «Катюши», поэтому является мировым лидером по разработке и производству баллиститного пороха для ракет. В 30-х годах невозможно сделать полноценную систему управления (ракета в полете поддерживает неустойчивое равновесие, как карандаш на пальце), и вот тут придется воспользоваться японским опытом. Ракета Lambda-4S, впервые запущенная в 1966 году, использовала минимум сложной электроники. Стартовала она с рампы, наведенной на нужный угол. Затем ракета раскручивалась и поддерживала устойчивость по принципу волчка. Перед отделением последней, пятой, ступени, система управления поворачивала ее по оси вращения единственного гироскопа. Подобную примитивную систему управления можно было бы создать и в 30-х годах.

Схема выведения Lambda-4S, источник: open-aerospace.github.io

Из-за меньшего удельного импульса ступеней было бы много, не меньше трех, и полезная нагрузка была бы минимальной. Вместо радиопередатчика скорее всего пришлось бы разворачивать, например, отражатель — передатчик и батареи были бы слишком тяжелыми. Но технически схема получается вполне работоспособной.

Заключение

Кроме забавных технических задач, подобные эксперименты с альтернативной историей наводят на любопытную мысль — запуск первого спутника состоялся в очень удачное время и был сделан самой подходящей для этого страной. Если бы первыми спутник запустили США, то такой интенсивной космической гонки могло бы и не быть. В конце концов преодоление звукового барьера в США в 1947 году, пусть и вызвало определенный ажиотаж, мир не перевернуло. А удачным время названо потому, что у СССР уже была готова очень мощная ракета-носитель, и США заканчивали разработку своих. Самые разнообразные технологии были готовы к тому, чтобы соединиться и вызвать крайне бурное развитие космонавтики.

С праздником! С шестидесятилетием запуска первого спутника!

Комментарии (41)

NichitencoEvgh

04.10.2017 10:26+2… я бы ещё предложил помечтать о событиях следующего десятилетия — Кеннеди остаётся жив ..

Стивен Кинг в романе «11/22/63» помечтал на эту тему. Грустно получилось.)

0serg

04.10.2017 10:32А ведь верно подмечено, космическая гонка действительно была явлением во многом случайным, заслугой удачного стечения обстоятельств. Вряд ли космическая отрасль не появилась бы совсем, но полета к Луне точно бы не было, да и космических станций, вероятно, тоже.

vershinin

04.10.2017 11:04+2Странный у вас вывод. Космическая гонка вовсе не случайна, а закономерна, поскольку это гонка вооружений, но в космосе. Все эти достижения помимо идеологической нагрузки несли вполне конкретную практическую. Например, запущенный спутник теперь сообщал знающим людям, что теперь ядерное оружие может быть доставлено в кратчайшие сроки в любую точку мира. Помимо этого, у нас есть практическое применение вроде вывода спутников связи, навигации, разведки. Запуски ракет к Луне открывают возможности выводить на орбиту крупногабаритное оружие, то же самое можно сказать про Спейс Шаттлы, которые еще и позволяют снимать спутники с орбиты. Неужели вы думаете, что замёрзший клапан или прогоревшая камера сгорания смогут отменить всю эту гонку? Или Союз отказался бы от ракет и космоса только потому что американцы их в чем-то там опередили? Да не в жизнь, это был вопрос выживания как для Союза, так и для Штатов.

lozga Автор

04.10.2017 11:10+2Именно космические достижения вроде фото обратной стороны Луны не нужны военным, и ракеты-носители быстро из военных стали только гражданскими. Как мне кажется, если бы первый спутник запустили США, СССР мог выделить деньги только на военный паритет без лунников и аппаратов к Марсу/Венере. А без положения догоняющего и США бы медленнее двигались.

laphroaig

04.10.2017 11:39+1Ну так и США мог выделить деньги только на военное доминирование без отправки людей на Луну. А вот СССР как раз именно по этому и не стал ввязываться в лунную гонку с позиции догоняющего и это было мудро. Если бы США первыми бы запустили спутник и человека, то СССР был бы вынужден отправить человека на Луну, и для нас это было бы главным событием, а первый спутник, человек и пр. ну как бы да, но где-то там, не столь важно.

0serg

04.10.2017 11:46+2У СССР не было никаких шансов обогнать США в лунной гонке. Поэтому и гонки как таковой скорее всего не было бы. А в нашей (реальной) истории гонка была и не надо делать хорошую мину при плохой игре утверждая что «СССР не стал ввязываться». Ввязался по полной — и проиграл с треском.

voyager-1

04.10.2017 13:00До смерти Королёва была возможность или пойти «на верх» за выделением средств на полноценную Лунную программу, или переубедить руководство вернуться к Марсианской. Хотя на Луне первыми мы бы уже не были и так и так — слишком поздно спохватилось руководство.

А вот при Мишине — там уже да, шансов ни на что не было.

0serg

04.10.2017 11:14Для чисто военной гонки не нужна пилотируемая и научная космическая программа; более того, военным в 50-е годы не нужны были ракеты типа Р-7 пригодные для выведения достойной полезной нагрузки. Первые ракеты были бы легкими носителями подобные тем на которых первое время летали американцев. Нашлось бы потом огромное финансирование в 60-е на создание намного более тяжелых ракет ради тяжелых спутников-шпионов? Заметьте, что военного применения ни Шаттлам, ни Сатурну по факту так и не нашлось. Ну и в любом случае средства бы распределились заметно иначе

Norno

04.10.2017 13:58Вообще, Р-7, первоначально, чисто военная ракета, для доставки ядерных боеголовок. Это позже «выяснилось» что ракета на криогенных компонентах как боевая не очень подходит. Так же, почему вы выкидываете спутники разведчики и спутники связи из интересов военных?

Так же, необходимо отметить, что смесевые топлива у нас научились изготавливать после начала полетов Р-7.0serg

04.10.2017 15:48+1То что Р-7 как боевая совсем не подходит было прекрасно понятно с самого начала. Поэтому американцы ничего подобного делать просто не стали, а наши ее делали от безнадеги и отставания в «обычной» авиации и это решение, скажем так, было далеко не бесспорным. Очень легко и просто Р-7 могло не случиться вовсе — именно потому что как военная ракета она провалилась с грохотом а то что реально встало на вооружение спутники выводило довольно посредственно

voyager-1

04.10.2017 17:01+1На сколько знаю (из открытых источников) — довольно быстро появилась Р-9А у которой время заправки составляет 20 минут, что было меньше времени раскрутки гироскопов (то есть компоненты топлива оказались не важны и на вооружение пошла ракета с керосин/кислород).

Но эти 20 минут были совершенно недопустимы для обоих сторон (потому-что из Европы до нас было 5 минут лёта, а между большинством точек США и СССР — меньше получаса). Так что у нас быстро модернизировали систему раскрутки до 3 минут, а у них сразу пришли к использованию подшипников с низким износом, которые позволяли ракетам стоять на боевом дежурстве с раскрученными гироскопами (в последствии к этому пришли и мы).

Вот с этого момента НДМГ/АТ и твёрдое топливо стало необходимостью, а в начале выбор топлива был не критичен для ракеты. В последствие время готовности сократили до минуты, а сейчас вроде вообще пара секунд на предпусковые проверки — и здравствуй Fallout.0serg

04.10.2017 21:33+2После Р-7 на создание Р-16 и Р-9 ушло 4 года и это были совсем другие ракеты, намного более пригодные для военных. При этом, что характерно, ни Р-9 ни Р-16 и близко не обладали достоинствами Р-7 для космонавтики, и это было вполне ожидаемым следствием их военных достоинств.

black_semargl

06.10.2017 14:12При боевом запуске проверки по-факту не нужны — даже если они покажут неисправность — что, не стрелять? А стрельнешь — может и прилетит куда надо, в любом случае хуже не станет.

Sandmann-bk

04.10.2017 18:54американцы ничего подобного делать просто не стали

Чо? Атлас и Тайтен не считаются?

0serg

04.10.2017 21:26+2Так это уже следующее, более совершенное поколение ракет, аналоги Р-9 и Р-16 а не Р-7.

Fuzzyjammer

05.10.2017 12:14+1> Заметьте, что военного применения ни Шаттлам, ни Сатурну по факту так и не нашлось

Шаттлы выполняли миссии Минобороны. Могли ли они бы быть выполнены без Шаттла — наверняка да, но точно мы не знаем, т.к. они засекречены.

MaxAlekseev

04.10.2017 12:05+3А если бы фон Браун и ко не сдался союзникам… еще одна точка бифуркации.

TxN

04.10.2017 13:27+1Черток в своих мемуарах озвучивает мысль, что если бы ему удалось бы переманить фон Брауна, то его бы, как и остальных немецких специалистов, просто бы помариновали без реального дела несколько лет, и отпустили бы в ГДР, где ему работы по призванию бы тоже не нашлось.

С другой стороны, интересно как это сказалось бы на космической программе США.

ClearAirTurbulence

04.10.2017 12:13+1военным в 50-е годы не нужны были ракеты типа Р-7 пригодные для выведения достойной полезной нагрузки.

Более чем сомнительное утверждение. Логика подсказывает, что как раз наоборот — ЯЗУ того времени были большими и тяжелыми, а кроме того, ни один разумный человек не откажется от возможности вывода нескольких ЯЗУ одновременно.0serg

04.10.2017 12:27Дело в том что военная эффективность Р-7 («ракеты под тяжелую боеголовку») стремится к нулю. Стоит она очень дорого, количество ракет крайне ограничено (стартовый стол строится год и стоит ого-го сколько), время подготовки к пуску исчисляется десятками часов, защищенность от удара противника — практически ноль (даже мужик с винтовкой, теоретически, может ракету уничтожить; в годы Кубинского кризиса охрана на Байконуре готовилась к отражению возможного налета американского десанта). При этом вместо всего этого сомнительного «счастья» Вы можете за стоимость одной ракеты построить сотни две проверенных и надежных тяжелых бомбардировщиков, которые еще и «многоразовые» вдобавок. Американские вояки в итоге подобного «слона» не купили; советским же, судя по всему, деваться из-за тотального превосходства США в воздухе было просто некуда (подобным же образом немцы в свое время цеплялись за Фау-2). Ну и если взглянуть на дальнейшую военную историю то в итоге она пошла как раз по «американскому» пути — когда миниатюризировали боеголовки и отработали укрытия для межконтинентальных ракет, тогда и пошло их массовое развертывание, тогда как боевых «семерок» за все время вроде всего четыре штуки сделали (если не ошибаюсь) и лишь две из них худо-бедно дежурили на боевых постах.

lehnh

04.10.2017 13:18«Тотальное превосходство» американцев в воздухе основывалось на применении В50/52 и ровно до появления миг-15, которые оснащались автоматическими пушками с небольшим боезапасом как раз для борьбы с летающими крепостями и плохо подходящими для истребительного воздушного боя. Собственно, опыт в Корее и огромные потери бомбардировщиков показали неэффективность попыток авиационной доставки ЯО к крупным городам СССР.

0serg

04.10.2017 14:06+2Опыт в Корее показал что даже старые B-29 при наличии МиГ-15 могут продолжать безнаказанно летать ночью. Но днем, таки да, они летать перестали. Потому что целых 10% сбитых машин в одном из вылетов американцы считали неприемлем огромным [для неядерной войны] уровнем потерь. Вот только как Вы эти факты транслируете в «неэффективность попыток авиационной доставки ЯО к крупным городам СССР» не вполне понятно. А B-52 были куда совершеннее и успешно применялись позднее в намного более опасном небе Вьетнама с довольно показательным результатом в конце войны — 16 сбитых и 9 поврежденных машин на 740 вылетов против наиболее защищенных северовьетнамских районов.

lehnh

04.10.2017 19:35Во Въетнаме наших летчиков не летало, в отличии от Кореи. Летали въетнамцы, у которых подготовка была сильно хуже. Собственно, как и в корейской войне, на мигах летали и китайцы с корейцами, на которых американцы нарисовали красивую для себя статистику сбитых машин. Во въетнаме из наших специалистов присутствовали только рассчеты пво на С-75, которые воздушную войну и выйграли, собственно. Уход американцев из въетнама был вызыван не только и не столько антивоенными настроениями, но и невозможностью летать, летчики отказывались. Там было целое противостояние между нашими инженерами-разработчиками комплексов пво и американскими, фактически С-75 модернизировались чуть ли не в полевых условиях под изменающееся оснащение американских самолетов. Эта тема подробно описана в мемуарах участников.

0serg

04.10.2017 21:47+3Поймите простую вещь: для американцев во Вьетнаме считались высокими потери в районе 1 сбитой машины на 100 вылетов. Когда ты летаешь на вылеты каждый день, то тебя не сбили раз, не сбили два, не сбили двадцать раз — но ты же дальше продолжаешь летать, и на 80-й или 150-й раз тебя таки сбивают. В итоге и потери низкие (в пересчете на вылет), и летчики за свою летную карьеру не раз успевают пройти рядом со смертью или быть сбитыми. Проблема американцев была не в том что их «слишком много» сбивали, проблема была в том, что эти сотни вылетов мало чего меняли. Что толку жечь джунгли в поисках горстки партизан? Что толку уничтожать военную технику и расчеты ПВО, когда им на смену просто бесконечно привозят новые? Что толку бомбить лачуги северовьетнамцев когда производство противника находится далеко в чужой стране? На Вьетнам обрушили более 7.5 млн тонн бомб, а результат получили практически нулевой. Потому и проиграли. Но, к сожалению, на логику атомной войны против СССР вьетнамский опыт, как легко заметить, даст, увы, совсем другую картину. Всего-то заменить обычные бомбы на атомные и бить не по партизанам а по советским заводам и городам и эффект от успешных налетов будет радикально другим.

ru_vlad

04.10.2017 23:52+10serg вы не правы, именно война в Корее показала что авиация для доставки ЯБ не эффективна.

Если мне не верите в сети есть доклад командования ввс США. Кстати в бытность еще курсантом задавал этот вопрос, так вот к границе после первого эшелона максимум не более трети самолетов противника должно было пройти, а еще была вторая и третья линия обороны.

Это учитывая что на базах в Европе должны были размещены почти вся дальняя авиация США.

Та что стартует из океана вероятность то что пройдет еще меньше.

В одной только ГДР у нас было несколько полков истребителей не считая еще других стран варшавского договора.0serg

05.10.2017 08:00+1Уважаемый ru_vlad, вот есть совершенно реальный опыт Второй мировой войны, войны в Корее, войны во Вьетнаме, более поздних конфликтов — Ливан-82, Ливия-86, Ирак-90. ВЕЗДЕ американские бомбардировщики успешно прорывались с минимальными потерями и уничтожали оборону, если ее не отстраивали непрерывно заново подпиткой из внешнего источника. И если «командование ВВС США признало неэффективность доставки ЯБ» еще аж в Корее, то для меня решительно представляется загадкой, нахрена это командование продолжают создавать новые тяжелые бомбардировщики аж по сей день (последние машины производили в 90-е годы, а сейчас идет проектирование следующего поколения)

voyager-1

04.10.2017 14:04+1Американские вояки в итоге подобного «слона» не купили; советским же, судя по всему, деваться из-за тотального превосходства США в воздухе было просто некуда

У американцев была возможность поставить ракеты в Европе, у нас стояла задача достать с Байконура до территории США + переоценка по массе боевой части в несколько раз. В итоге требуемые 5,5 тонн на дальность в 8 тыс. км.

время подготовки к пуску исчисляется десятками часов, защищенность от удара противника — практически ноль

При таких параметрах, да ещё в то время — обеспечить разумную стоимость и живучесть ракеты нельзя было ни при твердом топливе, ни при жидком. Кстати из-за этого кризиса полёта АМС Марс-1 чуть не сорвался: стоящую уже на старте ракету с межпланетной станцией сняли и поставили боевую. Не пойди Кеннеди на переговоры сразу — и стартовое окно могло бы закрыться до того как АМС вернули бы обратно на старт (и первым вблизи Марса тогда бы пролетел Маринер-3). Такие вот игры истории.

в годы Кубинского кризиса охрана на Байконуре готовилась к отражению возможного налета американского десанта

У ядерного оружия такая специфика что если об нём не знает противник — то половина преимуществ его владением теряется (из этого в итоге «Стрейджлав» получается).0serg

04.10.2017 14:12+2У американцев была возможность поставить ракеты в Европе,

Бомбардировщики у них тоже была возможность поставить в Европе, но формировались ВВС, тем не менее, так чтобы их можно было успешно применять и из США.

При таких параметрах, да ещё в то время — обеспечить разумную стоимость и живучесть ракеты нельзя было ни при твердом топливе, ни при жидком.

Конечно. Поэтому американцы и просто стали подобную ракету делать. У нас принято считать что мы «выиграли соревнование с Р-7» но правда состоит в том что «соревнования» не было, противник на него не явился. При этом в реально пригодном для боевого использования поколении межконтинентальных ракет американцы нас обогнали на несколько лет.

У ядерного оружия такая специфика что если об нём не знает противник — то половина преимуществ его владением теряется

Какое это отношение имеет к фатальной уязвимости Р-7 к первому удару? Наши вообще говоря активно пытались скрыть координаты Байконура и Плесецка, но безуспешно, все пусковые обеспокоенные американцы в итоге нашли еще до завершения их строительства.

dmitryredkin

05.10.2017 11:28+1Так-то оно так, зато «семерки» готовы уже сейчас, в середине 50-х, и на них реально можно доставить заряд куда надо, а твердотопливные МБР появятся только в 60-х.

Fedorkov

04.10.2017 14:08+1Эффект Баадера-Майнхофа. На днях пополнил Википедию статьёй про гравитационный разворот, там тоже есть про японскую Лямбду-S4.

atil

04.10.2017 18:43+2В технических новациях (да и в любых на самом деле, техника — частный случай) очень важно, крайне важно, критично — угадать с размерностью проекта. Начинать с малого — рискуешь слишком «засидеться в песочнице», обойдут более наглые/удачливые конкуренты, деньги потратятся «на игрушки», а достигнутые ими результаты могут окружающим казаться… неубедительными. Сразу браться за «монстра» — деньги и/или поддержка инвесторов (или «сверху») могут кончиться быстрее, неудачи гремят в прессе гораздо громче, сроки разработки становятся дольше избирательный и политических циклов.

И «правильную размерность» можно по сути только угадать — заранее ее «вычислить» нереально. Точнее, она на раз вычисляется «для проекта» — но реальная разработка всегда идет чхоть чуточку да иначе, отклоняется от задуманного и запланированного… и вот куда именно она отклонится — совершенно неизвестно (знали бы — заложили бы в проект :-) ).

Р-7 — фантастически удачое попадание «в размер». Ну там есть еще удачные попадания («в уровень технологического совершенства», например), но размер оказался — самое то! Вторую такую удачу я вижу у Маска с Фальконом-9 — «в яблочко». Из обратных примеров — корабль «Союз» слегка (но так изаметно!) «недоразмерен» — недаром его китайцы чуть «подрастили» (и с их антропометрией из «запорожца» получился шикарный лимузин :-) ).

Alcpp

05.10.2017 01:17+2А есть где-то статистика по соотношению военных и гражданских спутников на орбите?

voyager-1

05.10.2017 07:52+1Если все страны без разбора — то вот:

Если по странам — то есть оценки телеканала BBC:

Китайские «правительственные» спутники почти поголовно можно в военные записывать (они там часто «двойного назначения»). Так что у них перекос в военщину почти как у нас, что впрочем не оправдывает наш около нулевой научный выхлоп с космической программы, при том что по расходам на космос — мы занимаем как минимум 4 место после США, Евросоюза и Китая.

voyager-1

Раз на то пошло, я бы ещё предложил помечтать о событиях следующего десятилетия — Кеннеди остаётся жив, война во Вьетнаме без поддержки США (и СССР с другой стороны) быстро стихает. У двух сверхдержав тем самым не появляется идея вмешиваться в каждый конфликт который появляется на глобусе, и не превращать его в кровавую бойню. Пропадает нужда бездумно наращивать ядерный потенциал и стоить дофигилион танков/самолётов/подлодок которые спустя десятилетия просто отправятся на свалки без всякой пользы.

Зато оставшийся на примерно том же уровне военный бюджет позволяет ускорить гонку вооружений ещё больше: «Валькирии» и «Сотки» становятся прошлым веком, у «Спирали» тем самым появляется сразу несколько носителей и на нём быстро решают пускать спутники как на «Спейс шаттле». Глядя на это американцы сдувают пыль со своего «Динозавра» и пускают его на чем-то своём.

П.С. Спустя много лет Илон Маск просыпается в один прекрасный день (уже в США) и заходит на сайт NASA в поисках расписания полётов на Марс (и видит его). Ему не надо ехать в Россию за ракетой (и создавать SpaceX в будущем). Он концентрируется на электромобилях и по всему миру уже стоят десятки Гигафабрик, нашему Роскосмосу ничего не угрожает.

lozga Автор

Слишком оптимистично, провал в заливе Свиней это тоже Кеннеди. Сама по себе холодная война не пройдет.

voyager-1

А без него — там вполне могла бы быть и третья мировая. И у него только первый срок был — то есть ещё +10 лет почти гарантированного спокойствия в мире могло быть, и после достижения Луны на её место мог встать Марс или ещё что космическое. А будущему президенту было бы намного сложнее закрыть развитую космическую программу, чем только 3 года действующую программу «Аполлон».

denkle

Плюс, если бы Кеннади не умер то за ним мог стать президентом Генри Уоллес, который хотел не гонку вооружения, а хотел гонку технологий и развитости экономик. И считал, что при такой гонке СССР станет демократическим и открытым обществом, а США станет более социально направленной страной.

cicatrix

Так себе прогноз, потому что именно второй мировой и холодной войне мы обязаны такому огромному пинку развитию технологий. Сомневаюсь, что если бы в СССР не стояла бы остро задача создать в кратчайшие сроки средство доставки ядерного счастья для миллионов американцев, мы бы вообще что-нибудь запустили.

Так же сомневаюсь в таком мощнейшем развитии электроники.

По сути, космические программы обеих стран — дети военных разработок, не было бы бюджетов на разработки, финансирование бы шло… ну как сейчас финансируется фундаментальная наука. Читали бы вы сейчас в БУМАЖНОЙ газете, что наши учёные готовят уникальный эксперимент по выводу научного прибора на околоземную орбиту.

kingeugen

Увы, но без окончательной победы над всякими самозванцами-диктаторами типа тех, что сидели в СССРе, путь человечеству на новые рубежи развития заказан. Вот когда везде установится демократия, тогда и пойдём дальше к Марсу итд.

black_semargl

Возможен и пессимистичный вариант — после запуска человека в космос американцам на Луну не надо, и всё ограничивается полётами на низкую орбиту.

Потом спутники становятся автоматическими и полёты человека прекращаются.