60-летию запуска первого искусственного спутника Земли,

70-летию Особого Конструкторского Бюро Московского Энергетического института (ОКБ МЭИ)

Чуть менее года назад вышла моя первая статья на Geektimes «Первый транзистор в космосе: малоизвестные аспекты космической гонки», в которой обсуждался вопрос: на каком космическом аппарате впервые применили полупроводниковые транзисторы («кристаллические триоды») — на американском Explorer-1 или на одном из советских? На тот момент дать окончательный ответ оказалось невозможно: удалось лишь «сузить круг подозреваемых» до трёх аппаратов — Спутника-2, Спутника-3 и Explorer-1. К моей огромной радости, статья нашла отклик в том числе у работников предприятий Роскосмоса и совместные усилия привели к успешному окончанию начатого расследования, с результатами которого я и хочу познакомить читателей.

Ход расследования

Прошлогодняя статья оканчивалась ссылками на источник информации о транзисторах на Спутнике-3 [1] и цитатой американского источника [2]:

Куратор интервью даёт ссылку на публикацию 2001 года [1], где утверждается следующее: «Спутник-2 был настоящей научной платформой, содержавшей различные электронные компоненты. В дополнение к радиопередатчику и кабине для Лайки, в нём были детекторы солнечного ультрафиолета и рентгеновских лучей, а на корпусе ракеты были смонтированы приборы для исследования космических лучей». И далее: «Два идентичных детектора в эксперименте с космическими лучами работали как регистраторы сцинтилляций, обусловленных заряженными частицами. Импульсы подсчитывались полупроводниковой (на основе триодов) схемой...». К сожалению, в статье нет ссылки на источник этой информации.

В комментариях к статье дали ссылку на кинохронику, в которой показан прибор для измерения интенсивности космических лучей. К сожалению, внутренности прибора не видны настолько хорошо, чтобы разглядеть там наличие или отсутствие транзисторов.

Было ясно, что нужно обращаться в Роскосмос: может быть, в архивах предприятий остались какие-то материалы по первым транзисторам? Я написал письмо через сайт Роскосмоса. Последовал официальный ответ от директора Департамента автоматических космических комплексов и систем Госкорпорации «Роскосмос» К.В. Борисова, подготовленный заместителем генерального конструктора АО «Российские Космические Системы» (РКС, ранее — НИИ-885) В.Б. Стешенко. Владимир Борисович, в частности, сообщил [3]:

По имеющимся в нашем распоряжении рассекреченным архивным материалам, на первом советском искусственном спутнике Земли, запущенном 4 октября 1957 г., была установлена разработанная в АО РКС (ранее НИИ-885) бортовая радистанция (прибор Д-200), состоящая из двух радиопередатчиков, работавших на частотах 20 и 40 МГц. Передатчики были выполнены на радиолампах. Других радиоприборов нашей разработки на первом спутнике не было.

На втором спутнике, с собакой Лайкой на борту, были установлены такие же радиопередатчики, как и на первом спутнике. На третьем спутнике были установлены другие радиопередатчики нашей разработки (шифр «Маяк»), работающие на частоте 20 МГц. Радиопередатчики «Маяк», обеспечающие выходную мощность 0,2 Вт, были выполнены на германиевых транзисторах серии П-403.

Техническое описание радиопередатчиков аппаратуры Д-200 вошло в «Отчёт о разработке бортовой радиостанции первого советского искусственного спутнике Земли (прибор Д-200». Репринтное издание. — М.: «ИД Медиа Паблишер», 2012.

Упомянутой в Вашем запросе регистрацией осцилляций заряженных частиц АО РКС не анималось. Какими-либо другими архивными материалами по второму и третьему спутникам АО РКС не располагает.

В частной же беседе В.Б. добавил, что по информации от коллег из РКК «Энергия» им. С.П. Королёва (ранее — ОКБ-1) аппаратуру Спутников-2 и -3 разрабатывали в ОКБ МЭИ, причём, по воспоминаниям ветеранов, в источнике питания передатчика Спутника-2 стояли транзисторы.

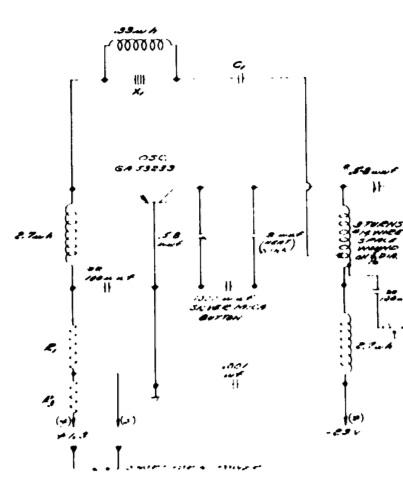

Оставалось обратиться в ОКБ МЭИ. Я медлил с запросом, поскольку не был уверен, во-первых, что кто-то в этой организации будет готов искать архивные материалы, во-вторых, что эти архивные материалы сохранились, а их электронные копии — читаемы. К примеру, вот, в каком виде предстаёт перед читателем электронная копия схемы колебательного контура генератора в передатчике спутника «Авангард» (США) [4]:

Рис. 1 Электронная копия схемы колебательного контура генератора в передатчике спутника «Авангард» (США) (из Project Vanguard Report no.15, 1957, pag.11)

Тем не менее, преодолев сомнения, я направил email директору ОКБ МЭИ А.С. Чеботарёву. Каково же было моё удивление, когда 9 сентября, в день города Москвы, мне позвонила ведущий научный сотрудник АО ОКБ МЭИ1 Белостоцкая Кира Константиновна и, во-первых, подтвердила наличие транзисторов на Спутнике-2, во-вторых, обещала прислать материалы!

Результаты расследования

Через некоторое время Кира Константиновна уточнила, германиевые триоды серии П4 были впервые применены в телеметрической системе «Трал»2 — разработки Спецсектора Отдела научно-исследовательских работ МЭИ (сейчас АО «ОКБ МЭИ») на втором спутнике 4 ноября 1957 года. В подтверждение этой информации — выдержка из статьи, опубликованной в журнале «Радиотехнические тетради» в 2007 году [5] Петром Жаковичем Криссом, руководившим в конце 1950-х годов на полигоне Тюратам группой, отвечавшей за установку приборов и систем на корабли, за заводские автономные и комплексные испытания и др. и, к сожалению, ушедшим из жизни 30 июня 2017 года.

|

|

| Крисс Петр Жакович (1923-2017) |

Белостоцкая Кира Константиновна |

Рис. 2. Первые советские мощные транзисторы П4А(Э)-П4Д(Э), П4П, П4У, МП4Б (Фото с сайта Музей электронных раритетов)

Поскольку в Сети нет электронной версии «Радиотехнических тетрадей», позволю себе привести полностью выдержку из упомянутой статьи, которую прислала К.К. Белостоцкая:

…Н.С.Хрущёв был настолько воодушевлён огромным политическим и пропагандистским успехом первого спутника, что пожелал этот успех немедленно закрепить и развить. Лучшим способом для этого он счёл запуск ещё одного спутника к 40-й годовщине Октябрьской революции, то есть не позднее 6-7 ноября 1957 года. При этом спутник должен был иметь какое-то новое качество. С таким требованием Н.С.Хрущёв обратился к М.В.Келдышу и С.П.Королёву. В близком к С.П.Королёву окружении родилась мысль – запустить в Космос собаку…

Было предложено запустить на орбиту центральный блок «Семёрки», на котором штатно стояла бы телеметрическая система «Трал», прикрепив к нему контейнер с собакой, одной из тех, которые уже много лет, с 1949 года, использовались при проведении исследований при вертикальных пусках первых послевоенных ракет Р1 и Р2. (Работы велись под руководством акад. А.А.Благонравова).

Контейнер был доработан с целью увеличения запаса воды и пищи. Были доработаны устройства исследования и контроля жизненных параметров с учётом более широких возможностей, предоставляемых системой «Трал».

Кроме контейнера с собакой, на центральный блок был установлен ещё один контейнер с приборами для изучения ультрафиолетового и рентгеновского излучений и радиации из состава тех приборов, которые уже были изготовлены по программе «объекта Д».

Нуждалась в доработке и система «Трал». Входивший в её состав электромеханический преобразователь питания не был рассчитан на длительную работу в космосе, что требовало разработки нового преобразователя.

Чрезвычайно малый срок, предоставленный на всю работу (20 дней от самой идеи до пуска ракеты) заставил вести всю работу совершенно немыслимыми в ракетной технике методами. Никакого проекта, никакой документации. Изготовление деталей и узлов шло по карандашным эскизам. И только испытания проводились в полном объёме при сохранении всех самых жёстких требований.

В частности, в течение всего 8 суток практически непрерывной самоотверженной работы были доработаны два комплекта бортовой системы «Трал». Эта авральная работа была выполнена группой из трёх начальников лабораторий и двух ведущих инженеров Сектора специальных работ МЭИ. Они с помощью слесарных и монтажных инструментов сами изготовили и доработали все необходимые конструктивные и электронные узлы аппаратуры без какой-либо технической документации на доработку. При этом впервые вместо электромеханического был разработан электронный статический преобразователь электропитания на основе только что выпущенных в ОКБ-382 полупроводниковых силовых триодов серии П4. Эти германиевые триоды без всякой документации, лично из рук в руки передавал А.Ф.Богомолову директор ОКБ-382. Было также разработано специальное устройство, формирующее из сигнала прямоугольной формы «меандр», генерируемого статическим преобразователем, трёхфазное опорное напряжение частотой 500 Гц, необходимое для работы формирователя сигналов системы «Трал».

После успешного проведения сдаточных непрерывных испытаний в ОКБ-1 в Подлипках (ныне г.Королёв) эти два комплекта (основной и резервный) системы «Трал» были отвезены на полигон Тюра-Там и один из них был установлен на ракету Р7. В установленный срок, 3 ноября 1957 года ракета вывела на орбиту новый спутник, вес которого (без учёта центрального блока ракеты) составил уже 508кг. Восторг медиков, увидевших в конце первого витка на индикаторах телеметрии, как бьётся сердце собаки, был неописуем…

Выводы

Таким образом, доказано, что победителем транзисторной гонки в космосе был не американский Explorer-1, а советский «Спутник-2»! Первыми космическими транзисторами стали мощные германиевые П4.

Приведённая выдержка из статьи свидетельствует о том, что разработка электронной аппаратуры первых спутников была не меньшим подвигом, чем разработка двигателей, ракет-носителей и др. Работа отечественных электронщинков, в том числе «транзисторостроителей», обеспечила общий успех советской космической программы.

Стоит ли пытаться найти в архивах принципиальные электрические схемы, чертежи и т.п.? Думаю, что нет: как было сказано выше, работы велись порой по карандашным эскизам в обстановке сумасшедшего аврала.

В день 60-й годовщины запуска Первого Искусственного Спутника Земли, открывшего космическую эру, давайте с благодарностью вспомним людей, стоявших у истоков отечественной космической и электронной отраслей!

Примечания

1 Заслуженный создатель и испытатель космической техники, член совета ветеранов подготовки первых пилотируемых полётов в космос, почётный радист СССР.

2 О системах слежения за полётом ракеты, в частности, о системе «Трал» см. статью на Geektimes.

[2] M. Williamson, «The early development of spacecraft electronics, Engineering Science and Education Journal, vol. 10, no. 2, pp. 68–74, Apr 2001.

[3] Письмо от 15.02.2017 № И-243/07.

[4] www.radiomuseum.org/forum/vanguard_1_transmitter.html

[5] ПЕРВЫЕ ИСКУССТВЕННЫЕ СПУТНИКИ ЗЕМЛИ (К 50-летию запуска ИСЗ-1 и ИСЗ-2) / Крисс П.Ж. //Радиотехнические тетради, — № 35, — 2007. — С. 14 -16.

Комментарии (55)

sinc_func

04.10.2017 09:05+11Чрезвычайно малый срок, предоставленный на всю работу (20 дней от самой идеи до пуска ракеты) заставил вести всю работу совершенно немыслимыми в ракетной технике методами..

А вот почему космическая промышленность утратила способность работать ударными темпами и адекватно?

К примеру, меня попросили разработать блок согласования датчика контроля разделения ступеней ракет — ПЛО-083… Нет проблем! Но я сказал, что идея применить оптический датчик релейного типа не даст и близко требуемой точности… Цена вопроса — затраты времени в 20-30 минут на проверку простейшим инструментарием исходного оптического элемента ( производимого где-то у нас в России для промышленных целей). Так нет — были составлены сетевые графики, запущены разработка и производство монстроидальной измерительной оснастки… И вся эта бодяга растянулась на 2..3 года… и с нулевым конечным результатом…BaLaMuTt

04.10.2017 10:50+2Это потому что тогда у руля стояли технари вроде Королёва с широчайшими полномочиями готовые в случае чего взять всю ответственность за принятые решения на себя. Сейчас же такого нет.

izmalk

04.10.2017 12:39-1А еще за неудачи могли расстрелять и репрессировать родственников…

Serge78rus

04.10.2017 13:14Вы уверены, что это хороший стимул для творческой работы?

izmalk

04.10.2017 13:30-2Не могу сказать что есть личный опыт в такой мотивации, но есть много примеров из той же эпохи, ярчайшим из которых по-моему может являться «космическая гонка», что эффект есть.

Скажем так, в сочетании с патриотическими чувствами и естественным научным интересом талантливых ученых — думаю именно «кнут» заставляет доводить хорошие идеи до их реализации, особенно если по началу кажется что это неподъемная задача, но жить-то хочется.

«Глаза боятся, а руки делают» (с)

Serge78rus

04.10.2017 13:53+1думаю именно «кнут» заставляет доводить хорошие идеи до их реализации

Прежде, чем доводить идеи до реализации, они должны появиться на свет. А вот на этом этапе кнут — плохой стимул: появилась идея — появился кнут, заставляющий доводить до реализации, нет идеи — нет кнута. Я думаю, именно в подобных условиях в СССР появилась фраза: инициатива наказуема.

izmalk

04.10.2017 14:21Согласен. Но талантливые ученые и инженеры у нас были, есть и будут (надеюсь), а вместе с ними мечты, новые идеи, рацпредложения. Вот с реализацией у нас в науке сейчас очень плохо (это я уже из личного опыта говорю).

Serge78rus

04.10.2017 18:59+3Вот рацпредложения Вы зря включили в этот перечень. У меня со времен СССР осталось отношение к этому слову, как к мелкой афере: инженерам за них ничего не полагалось, так как это считалось их работой, а вот рабочим выплачивались копеечные, но деньги. Таким образом образовывались «преступные сообщества», где инженер придумывал, рабочий предлагал и внедрял, премию делили (или пропивали вместе, как неучтенный женами доход).

izmalk

05.10.2017 09:58Я конечно понимаю, что слово рацпредложение несет в себе негативную эмоциональную окраску, но употреблено оно осознанно и к месту, по моему скромному мнению. Кроме этих преступных схем, связанных с рацпредложениями, есть все-таки прямой и изначальный смысл этого слова. А для генерирования рацпредложений необходимы определенные знания и талант (не преступный, а инженерный. Абстрагируясь от злого или иного умысла). В этом и был смысл моей фразы.

Serge78rus

05.10.2017 12:34Разве хоть одно мое слово как-то противостояло тому, что Вы сейчас написали. Да и слово «преступный» я взял в кавычки. Вы очень удачно подметили про эмоциональную окраску — я не смог так точно сформулировать. Ну и после этого разве это слово уместно в виде перечисления рядом со словом «мечты»?

Rusia578

05.10.2017 11:50А еще за неудачи могли расстрелять и репрессировать родственников…

Надеюсь, это был сарказм. Читал дневники Каманина, воспоминания Чертока — эти книги дают представления о внутренней «кухне» разработки, подготовки первых космических полетов. Так вот, там ни слова не было о каких либо хотя бы угроз репрессий, не то что «расстрелов за неудачи».

AndyKorg

05.10.2017 17:20Челомей и Мишин друг с другом никогда не договорятся. Цыбин отнесся к моей идее более серьезно: «Был бы жив „отец родной“, он бы эти противоречия разрешил сам минут за двадцать или поручил бы разобраться Лаврентию Павловичу. Лаврентий Берия в подобных случаях не вникал в противоречия между главными конструкторами. Если бы Сталин поручил ему разобраться, тот вызвал бы обоих и сказал: „Если два коммуниста не могут договориться друг с другом, значит, один из них враг. У меня нет времени выяснять, кто из вас враг. Даю вам двадцать минут. Решайте сами“. Уверяю тебя, – продолжал Цыбин, – что после этого мы с Челомеем работали бы как лучшие друзья. Однако надо учитывать, что наше дружеское объединение с Челомеем не понравится некоторым ныне власти предержащим. Мы можем стать слишком сильной и неуправляемой сверху корпорацией. Аппаратам ЦК КПСС и министерства нужны безропотные и послушные коллективы»

из книги «Ракеты и люди» Написал чисто ради точности — упоминания о репрессиях были и не в одном месте. Другой вопрос, что в книге действительно не говорится об угрозах расстрела во времена первых космических полетов.

cicatrix

04.10.2017 13:57+1Истина должна быть где-то посередине. Нелья запускать собранные «на коленке топором» ракеты. Вернее можно, но, как показывает практика это не очень эффективно.

Я не сомневаюсь в вашей компетенции, как и в том, что предлагаемое вами решение, было бы рабочим и не приводило к отказам. Однако, поставьте себя на место любого начальника (ну, за исключением таких зубров как Королёв или Глушко, например), особенно, если они не обладают нужной компетенцией в предмете. Никто не захочет брать на себя риск неудачи, каждый начальник захочет переложить ответственность на своего начальника, и т. д. И чем дальше вверх по этой цепочке, тем меньше люди, сидящие в высоких кабинетах, будут обладать необходимыми знаниями и квалификацией для принятия этого решения. Просто потому, что одни люди умеют руководить другими людьми, а другие люди, умеют строить ракеты, и очень редко эти умения уживаются в одном человеке.

Некомпетентный начальник захочет привлечь экспертов, которые бы оценили риски, и начнётся обычный бюрократический ад.

Не думаю, кстати, что дело касается только космической отрасли или это касается только России. Это универсально, в природе человека заложено.

maxgorbunov Автор

04.10.2017 15:05По этому поводу есть хорошая книга "Открывая организации будущего" Ф. Лалу. Судя по книгам Чертока, в королёвских ОКБ были признаки так называемых бирюзовых организаций: самоуправление и принятие решений на основании внутреннего консультирования — быстро и эффективно.

0serg

04.10.2017 09:56+1Прекрасное расследование, спасибо. Вот только выводы слишком громкие. Победитель в спринте — да, но в гонке — нет. Несложно заметить к тому же что как и 95% прочих советских побед в космосе, по большому счету это просто еще одна вариация на тему «заслуги ракеты Р-7». Отчасти поэтому, кстати, гонку и проиграли потом так быстро что за советскими «десятками побед» реально стояло всего лишь одно большое достижение, причем достигнутое, по большому счету, случайно.

maxgorbunov Автор

04.10.2017 10:34+3Смотря что считать временными границами гонки. При Королёве мы победили практически во всем, даже в приборной области. И это было отнюдь не случайно — это результат работы всей советской промышленности и вдохновения энтузиастов-технарей. Дальше преимущество было утеряно. Но ведь история продолжается, и в том числе от нас зависит, каким будет будущее космонавтики, электроники и космической электроники.

0serg

04.10.2017 10:57+5Ну к примеру в обсуждаемом примере причиной победы явно является не то что американцы не могли сделать спутник на транзисторах, а то что американцам не на чем было его запустить :). Это совсем не «победа в приборной области», увы. И это очень наглядно показывает история обнаружения поясов Ван Аллена, которая во многом упирается в то что американцы на свой ничтожно маленький Экплорер-3 сумели поставить миниатюрное записывающее устройство позволившее записать радиационные данные с целого витка орбиты, а мы на наш немаленький Спутник-2 не сумели (а на Спутнике-3 он сломался) из-за чего данные с них получали только эпизодически, пока спутник был в довольно небольшой зоне прямой видимости. Что там было еще из «побед при Королеве», которые не упирались бы в наличие у нас Р-7?

maxgorbunov Автор

04.10.2017 12:08Мне кажется, Вы не читали того, что я писал. Вроде я довольно ясно написал, почему американские аппараты были полностью на транзисторах. При этом то, что наши поставили транзисторы на Спутник-2, — никак не зависит от Р-7, зато полностью зависит от решения технократов ставить всё самое новое. Ну и об обнаружении поясов Ван-Аллена: Вы подзабыли, что они были открыты практически одновременно Эксплорером 1 и Спутником-3, причем первый открыл внутренний, второй — внешний. Одно время в отечественной литературе эти пояса называли двумя фамилиями- Ван-Аллена-Вернова. И дело не в имперских амбициях: вклад команды Спутника-3 в это открытия признан мировой наукой.

0serg

04.10.2017 12:33+2Ответьте на один простой вопрос: могли ли американцы сделать Эксплорер-1 в 1955 году, если бы подходящая ракета у них появилась на два года раньше? На мой взгляд ответ очевиден, сами же цитировали в другой статье статистику по производству транзисторов в США и СССР за те годы. Значит «победа» свелась лишь к тому что ракета у нас появилась несколько раньше, разве нет?

Что до Ван Аллена, то внешний пояс был впервые зафиксирован Пионером-3 и подтвержден Луной-1; Спутник-3 летал гораздо ниже и его зафиксировать никак не мог. На долю Спутника-3 выпало лишь уточнение состава внутреннего пояса, что тоже было важным конечно, но опять-таки является заслугой Р-7, позволявшей вытащить на орбиту тяжелый спутник где размещалось много разных инструментов, в том числе достаточно массивных.

maxgorbunov Автор

04.10.2017 13:42С замечанием по Спутнику-3 согласен, спасибо, что поправили. Если бы у американцев раньше были хорошие ракеты, они бы и Авангард раньше запустили. Но тогда они бы и о транзисторах не заморачивались- хотя как знать, как бы всё повернулась. Может, с хорошими ракетами они бы начали Третью Мировую.:)

mat300

05.10.2017 03:15Никто бы ничего не начал. Баллистические ракеты в те времена в любом случае были примитивными и чудовищно дорогими для сколь-нибудь массового производства. А десятком ракет мировой войны не выиграть. Не надо считать американцев полными идиотами. Так же как и тогдашнее советское руководство.

Serge78rus

04.10.2017 10:04+1Характеристики одного из первых П403

Shpakov

04.10.2017 10:20+4Учитывая, что "только что выпущенных… эти германиевые триоды без всякой документации, лично из рук в руки...", вполне возможно, что по своим параметрам они могли существенно отличаться от пошедших потом в серию под тем же названием. Как минимум, отобрали несколько штук с наилучшими параметрами из нескольких сотен.

Serge78rus

04.10.2017 12:35Вы представляете, как протащить через военпредов

без всякой документации, лично из рук в руки...

?

Shpakov

05.10.2017 09:18Ну это же не я придумал, так в тексте. К тому же, учитывая, что "Никакого проекта, никакой документации. Изготовление деталей и узлов шло по карандашным эскизам" это особого удивления не вызывает. Тем более, что "испытания проводились в полном объёме".

Serge78rus

05.10.2017 10:12Скорее всего, это надо понимать, что изготовление велось до завершения и окончательного согласования проекта, а вовсе не как отсутствие проекта как такового.

Winnie_The_Pooh

05.10.2017 17:19Для тех, кто работал в частности в ОКБ МЭИ с военпредами — никакой загадки нет в этой фразе. Реальное производство несколько отличается от идеала.

w0lf

04.10.2017 10:49+2Двухтактный выходной каскад на П403-их, типа такого savepic.net/1685779.gif — как раз и даст требуемые 100 мВт мощности без всяких запредельных режимов. Вот более подробная таблица характеристик: www.5v.ru/ds/trnz/p403.htm, см параметр Pkmax, при двухтактной схеме максимальная рассеиваемая мощность на каждом П403 — будет 50 мВт.

arthi7471

04.10.2017 11:18Вообще было бы разумнее на тот момент формировать сигнал на полупроводниках а усиливать на лампах. По надежности и мощности какаянить ГУ-801М даже в наше время уделывает любой полупроводник. При чем уделывает по всем параметрам. По режимам (графитовый анод убить черезвычайно сложно), по обвеске которая требует 2.5 резистора и столько же емкостей и даже по цене когда полупроводниковый аналог обладая заведомо худшей надежностью стоит в среднем в 12 раз больше.

Впрочем это космос и вес имеет если не критическое то весьма важное значение.

Serge78rus

04.10.2017 12:57Для 100мВт мощности ГУ-801 вовсе не нужна. Именно для подобных целей в СССР были разработаны и широко использовались лампы со стержневыми электродами.

Serge78rus

04.10.2017 12:30+2В приведенной Вами таблице есть разделы «параметры» и «предельные параметры». Максимальная мощность, рассеиваемая на коллекторе (100мВт), на которую Вы ссылаетесь, относится к предельно допустимым параметрам. В нормальных параметрах работы мы видим коллекторное напряжение 5В и ток 5мА, что соответствует рассеиваемой мощности (в статике) 25мВт. Учитывая, что мы говорим не о радиолюбительских схемах, это и есть эксплуатация, за пределами номинальных параметров. Строить серьезную аппаратуру, ориентируясь на предельно допустимые параметры никто не будет.

arthi7471

04.10.2017 20:54Возможно вас это удивит но именно радиолюбители продвигали всю сферу связи.

Serge78rus

05.10.2017 10:06Да нет, меня это нисколько не удивит, особенно если из Вашей фразы убрать слово «всю». Я говорил именно о схемотехнических и конструкторских решениях, которые широко применялись в радиолюбительской практике, но никогда в промышленной аппаратуре. Как пример: во всеми любимом и заслуженно уважаемом в СССР журнале «Радио» неоднократно предлагались лайфхаки по увеличению максимальной рассеиваемой мощности дешевых маломощных транзисторов из серии П13 (позже и МП39) путем установки на них различных «прибамбасов» для улучшения теплоотвода. Вы можете себе хотя бы представить применение подобных решений в профессиональной аппаратуре?

Caelwyn

04.10.2017 12:53Первое что приходит в голову — соединить параллельно несколько транзисторов, для получения нужной мощности. Не думаю что инженеры разрабатывавшие передатчики для космических аппаратов не знали что так можно.

Serge78rus

04.10.2017 13:02Только при этом вероятность безотказной работы, которая для новых приборов и так величина неизвестная, равняется произведению вероятностей безотказной работы каждого из приборов.

ptica_filin

04.10.2017 15:38С другой стороны, ВБР каждого из приборов зависит от режима работы.

И в облегчённых режимах она выше.

Serge78rus

04.10.2017 17:05Согласен, но выше говорилось о параллельном включении не для облегчения режима работы, а для получения необходимой мощности. А еще при параллельном включении возникает проблема выравнивания токов — более горячий транзистор имеет меньшее прямое напряжение база — эмиттер, от чего еще более открывается и, соответственно, нагревается.

ptica_filin

04.10.2017 22:05Вы так буквально всё понимаете)

Во-первых, кто мешает одновременно с суммированием мощности транзисторов производить также и облегчение их режимов?

Во-вторых, чтобы сложить мощность радиосигнала от нескольких транзисторов, их почти никогда не соединяют в прямом смысле параллельно.

Из-за этого действительно будут проблемы и с выравниваем токов, и с надёжностью. КЗ в одном транзисторе приведёт к выходу из строя сразу всего передатчика.

Обычно поступают хитрее. Усилительные каскады изолированы друг от друга по постоянному току. Суммируется только ВЧ-сигнал.

http://www.vhfdx.ru/apparatura/o-slozhenii-moschnostey-tranzistorov

По ссылке есть общие принципы суммирования мощности. Более-менее простым языком. Можно делать сумматоры на микрополосках, можно на кусках коаксиального кабеля, можно на трансформаторах. Сложили 4 или 8 штук транзисторов попарно, и получили нужные ватты.

http://www5a.biglobe.ne.jp/~jh2clv/mrf429sspa.htm — язык японский, но на фотках примерно понятно, как всё это выглядит в реальности и в диапазоне частот "Спутника".

Если выйдет из строя один транзистор, передатчик продолжит работать. Только выходная мощность уменьшится.

Serge78rus

05.10.2017 09:48+1Я отвечал на

Первое что приходит в голову — соединить параллельно несколько транзисторов

, там ни слова не говорилось о сложении мощностей нескольких усилителей мощности.

С Вашей аргументацией, применительно к некой абстрактной задаче, я полностью согласен. Применительно к конкретно обсуждаемой задаче — применение направленных ответвителей, длинных линий и т. д. в данном конкретном случае привело бы только к увеличению массы и габаритов по сравнению с решением на стержневых лампах, которое, к тому же, уже было успешно опробовано на Спутнике-1.

arthi7471

05.10.2017 13:30В параллель соединить ни как не получится из-за возрастающей проходной емкости. То что проходит на нч не применимо на вч.

Ghost_nsk

04.10.2017 14:01+1А причем тут передатчик вообще? Сказано же, источник питания. Скорее всего они на танзисторах мультивибратор собрали, на основе которого сделали инвертор.

Serge78rus

04.10.2017 15:43Про передатчик говорилось в ответе Роскосмоса. Про телеметрическую систему «Трал» в ответе ОКБ МЭИ, с последующим уточнением о замене электромеханического преобразователя питания на электронный на транзисторах П4. Последнее, в отличие от первого, как раз выглядит вполне правдоподобно.

tormozedison

04.10.2017 21:35Это вообще две разных истории. Статический преобразователь на П4 (мощные, низкочастотные) — в Спутнике-2, передатчик на П403 (маломощные, высокочкстотные) — в Спутнике-3.

alexhott

04.10.2017 11:27Я что-то пропустил, но разве 100мВт в космосе достаточно чтобы что-то на землю послать?

С мощностями и распространением на земле более менее читал, а с космосом в этом отношении обнаружил у себя в голове пробел.

w0lf

04.10.2017 11:38Высота орбиты Спутника-1 была от 288 до 947 км. Принять морзянку за 1000 км учитывая что передатчик в зоне прямой видимости — вообще никаких проблем не составляет.

Serge78rus

04.10.2017 13:21Принять морзянку за 1000 км учитывая что передатчик в зоне прямой видимости — вообще никаких проблем не составляет.

С «никаких проблем» Вы немного переборщили, но они вполне решаемы.

IvanKor2017

04.10.2017 15:11+1Есть такой параметр как радиационная стойкость, вот в тогдашних тр-рах и диодах она была в общем то никакая. Это потом с годами, были наработаны меры по повышению радиационной стойкости полупроводниковых приборов. Вероятность того что в США сделали тогда такие полупроводники равна нулю, ибо разведка работала с обеих сторон, так что не надо…

Наглядно оценить уровень ИИ в открытом космосе можно по этому видео. Потом взять источник ИИ и поднести к своей видеокамере и попытаться получить такую же картинку треков и вспышек но уже от ИИ. Исходя из своих опытов, интенсивность источника ИИ должна быть весьма высока, где там около 1Р/ч или больше. Следует помнить, что полупроводниковая матрица видеокамеры при этом необратимо разрушается (появление битых пикселей и т.д.), вплоть до отказа. И да, через мои руки, в середине 60-х прошли все ширпотребовские транзисторы, начиная с первых П13/П401 появившихся в продаже во всех районных центрах СССР в отделах спорттоваров.

amarao

04.10.2017 17:47Боже, как меняется время. ИИ — искуственный интеллект? А, не, ионизирующее излучение.

IvanKor2017

04.10.2017 17:55+1Гугла все же говорит на источник ИИ что это источник ионизирующего излучения.

Лет 35 назад, для здачи кандминимума, писал реферат «Возможен ли искуственный интеллект».

pavlovmc

04.10.2017 21:50+22.5 года ходил на военную кафедру мимо двери ОКБ «МЭИ», и не знал чем там занимались.

Да и теорию надежности вел преподаватель, который показывал на кафедре радио-аппаратуру, которая использовалась на первых спутниках, что вызывало у нас скепсис, и как видно зря…

Cobolorum

Боюсь спросить, а кто объявлял о начале гонки и ее условиях?

maxgorbunov Автор

Вам знакомо выражение space race? Кто ее объявлял и на каких условиях?..

terek_ambrosovich

Несмотря на то, что сама гонка была, явных условий у неё действительно не было. Что и позволяло (и позволяет до сих пор) трактовать её любой стороне очень вольно.