Мне всегда казалось, что нет более уязвимого и потерянного в реальности человека, чем первокурсник в первом своём семестре. Точнее, казалось так не всегда, а начиная со своего первого курса. Потом были сессии, аспирантура, работа преподавателем на несчастном первом курсе и мнение только укреплялось. Представьте себе: человека выдернули из школы и поместили в абсолютно другую среду со странными чертами: группа похожа на класс, те же парты и доска, учебники и злой библиотекарь, те же пары, так похожие на уроки. Но, чёрт возьми, что происходит? Я вам расскажу, что.

То же самое, но про инженеров — ниже. 1:1, пацаны

То же самое, но про инженеров — ниже. 1:1, пацаны

Это рубрика «Свободный микрофон», в которой сотрудники RegionSoft Developer Studio пишут не о нашей CRM-системе, а могут высказать своё мнение в рамках корпоративного блога. Наша коллега в августе прочитала пост на Хабре и комментарии к нему, не нашла время написать пост-ответ, потом потеряла пост (видимо, его скрыли), в итоге нашла этот самый пост и время. Она трижды была студенткой, дважды — преподавателем в вузе, так что ей слово.

Привет, Хабр! Я не понимаю, что вызвало столько негатива в статье yurij_volkov. Да, подозрительно много текста выделено под конференции, много о самообучении — но главное, много ценного и дельного. Комментарии, конечно, вообще огонь, но и в них есть рациональные зёрна — в частности, про общение и про список из 19 пунктов (там много вечного). На мой взгляд, главная проблема статьи в том, что она не совсем про вуз, а тема-то интересная. Поэтому поговорим о вопросе предметно.

Итак, вы поступили на первый курс желанного или не очень вуза. Чисто теоретически через 5-6 лет обучения из вас должен получиться толковый специалист, готовый работать, производить и вливаться в команду. Но это будет очень непростой путь, утыканный крайне странными объектами. По ним и пройдёмся. Пойдём?

Одногруппники — это те люди, с которыми вы будете проводить больше всего времени. Они совершенно разные: ребята из села и из города, из профильной школы и из обычной, с опытом работы и без, олимпиадники и троечники. Это агломерация взрослых людей с зашкаливающим юношеским максимализмом и своими причинами выпендриться. И это очень, очень круто! Как правильно отметил автор первой статьи, коммуникации решают. На самом деле, причин включиться в общение три:

Я преподавала статистику и фин.анализ у относительно гуманитарных ребят. Это было довольно сложно — видеть 30-90 пар пустых глаз. Меня саму начинало мутить от их беспросветного непонимания индексов, показателей и формул. Но, конечно, сообразительные ребятки были, и вот однажды я услышала, как один парень объяснял что-то сокурсникам: «Да вы уловите суть! Вы пришли в клуб и думаете, что все девушки там, как Анджелина Джоли. Идёте, а там у первой ноги короткие, у второй короткая стрижка, у третьей пятый размер, у четвёртой — нулевой, у пятой есть парень и т.д. И ни одна не Джоли, но из них её собрать можно. Но в целом это молодые девушки, с которыми можно приятно провести время. И вот то, насколько они далеки от идеала, определяет качество вашей вечеринки. В этом суть дисперсии — отклонения кучи циферок от самой главной циферки». Это было прекрасно, живо и весело. Я взяла опыт на вооружение и уже через неделю у нас был проектор с интересными презентациями и примерами, а аудитория не тупо записывала под бу-бу-бу и стук мела по доске, а искала примеры. Это была лучшая сессия за 2 года. Так что студент студенту — товарищ, конкурент и препод.

Вообще лицемерная фраза, которую вам повторят не раз. При этом, стоит вам накуролесить, прогулять пять пар подряд или нахамить преподавателю (в идеале — декану), тут же найдут ваших родителей и испортят им настроение (а родители потом вам — шкуру). Но в ней есть доля истины — именно в студенческое время вам предстоит научиться работать, зарабатывать, жить на ограниченную сумму (да, я знаю об исключениях, и они не лучшие примеры), выживать в общежитии или на съёмной квартире, управлять своим временем. Даже если вы живёте с родителями и вуз находится в соседнем доме, вы всё равно ощутите значительную степень свободы. Ваша задача — быть ответственным внутри этой свободы и не принимать её за вседозволенность. Минутка морализма, основанного на печальном опыте, окончена, дальше по сути учёбы :-)

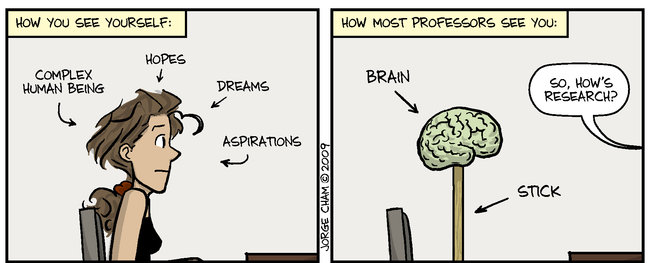

И это самое страшное, с чем вы столкнётесь с первого учебного дня. Особенно это касается технических, инженерных, программистских специальностей. Если в школьных учителях ещё сохранялись остатки терпения, корректности и патернализма, то преподаватели считают вас взрослыми людьми, частно тупыми, часто малолетними, редко — равными. Приведу свою полушуточную (на самом деле, очень серьёзную) классификацию профессорско-преподавательского состава, от лучшего варианта к наихудшему).

Конечно, разделение условное, и могу быть смешанные типы, безразличные практики и вдохновенные и вдохновляющие «динозавры». Главное, что их всех нужно пережить, к каждому найти свой подход, завоевать свой уд., хор., отл. знаниями или знаниями с хитростью пополам. Не, ну реально, не доставить же какому-то чудаку радость, будучи отчисленным?!

Все дисциплины в вузе делятся на нужные (практически ценные или же профильные теоретические), вспомогательные (дают понимание специальности), да простят меня бывшие коллеги, ненужные (политология, социология, философия, КСЕ и т.д.) и английский язык (о нём отдельно). Так вот, о ненужных — они есть в стандарте образования и их нельзя избежать. Поэтому первые два года вам придётся помнить, что кроме учебников по термеху, алгоритмам, матану и прочей кибенематике, вам нужно не забыть накатать реферат по всем этим -логиям и -софиям. Однако чуть позже в аспирантуре или на работе вы поймёте, что эти предметы сформировали вас умение говорить, работать с массой источников и быть в принципе разносторонним человеком.

Несколько советов:

В конце концов, эту гуманитарную лабуду выучить гораздо легче, чем основные дисциплины. Не стоит связываться с проблемами, чтобы они мешали заниматься основным.

Здесь всё чётко и однозначно — учиться, понимать, вникать. Особенно это касается инженеров, химиков, айтишников и т.д. (ну и студентов-медиков — интересно, они есть на Хабре?), поскольку полученные знания пригодятся в работе. Обходов и лайфхаков не будет, будут только советы.

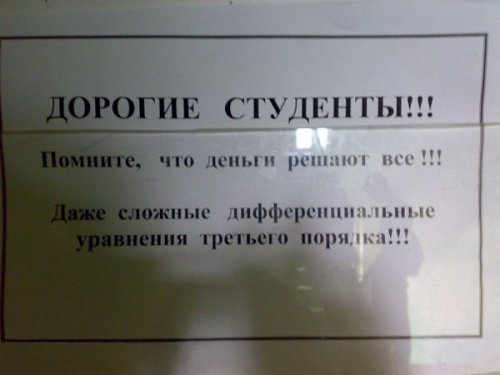

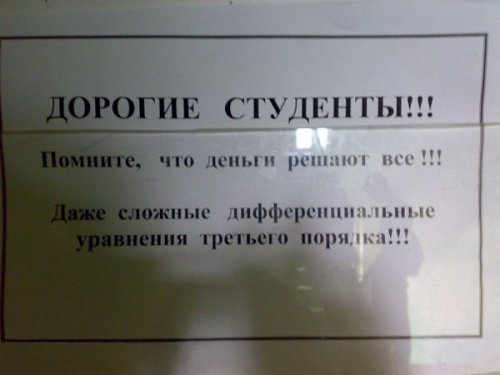

Вредный совет. Очень вредный совет. Работает. Жаль

Конечно, для студентов-программистов (и не студентов тоже) Интернет — лучший источник знаний, решений, изящных фич и всего прочего. Но именно книги содержат самые важные детали, которые могут быть упущены в статьях и на форумах. Поэтому обязательно находите книги и используйте их в обучении. Из тех, что помогли мне «войти в айти» и вникнуть в то, как работает программирование, что такое сети и как всё это нужно употреблять в работе:

Даже если вы ни разу не собираетесь писать на плюсах и ваш прекрасный проект для Android написан на Kotlin, этот набор даёт глубинное понимание темы. Впрочем, есть ещё масса прекрасных книг — очень надеюсь, читатели Хабра накидают свои варианты в комментариях.

Неотвратимый факт — они придут: при модульной системе чуть раньше, при обычной — чуть позже. Скажу сразу: для любого студента с любым уровнем знаний и опыта экзамен — это огромный стресс. Для первокурсника стресс переходит все границы, потому что такой формат общения с преподавателем в школе почти не встречается. Итак, если вас не освободили и вам предстоит сдавать, вам пригодятся некоторые вещи.

В принципе, экзамен — это фиксация факта наличия знаний. Поэтому настройтесь и используйте весь свой ресурс. Не гонитесь за оценкой, будущему работодателю чаще всего наплевать на цвет диплома и средний балл (но не наплевать на наличие этого самого диплома!).

P.S.: если не сдали, не грубите и не устраивайте истерику. Заберите зачётку и спокойно уйдите — вам на пересдачу идти к этому же преподавателю.

Крохотный лайфхак: можно попробовать найти причину и попросить сдать экзамен досрочно. Иногда преподаватели легко соглашаются на это и принимают гораздо менее сурово. На крайний случай, у вас окажется просто лишний неофициальный шанс перед экзаменом. Только не забудьте потом проверить, что оценка есть в ведомости и зачётке!

В каждом вузе есть студенческая жизнь: творческая, интеллектуальная, научная, профкомовская и т.д. Это довольно весёлый и классный способ общения, который затягивает. Плюс в том, что лояльность к «активу» выше, минус — отнимает время от учёбы и работы. Совет простой: выберите себе что-то выгодное или лайтовое: профком, научное студенческое общество, клуб интеллектуальных игр, совет курса. Так вы будете и на виду, и без ущерба для основного времени. Главный совет: не играйте в КВН, это часто приводит к отчислению, поскольку отнимает колоссальное время, силы, деньги и т.д.

Мы все живём в мире острой конкуренции за хорошую работу, а значит, за деньги и за хорошую жизнь. И работодатель выберет более опытного, образованного или хотя бы целеустремлённого и перспективного сотрудника. Вуз окончат все (ну почти), нам с вами нужен вуз++. Для этого нужно уделить себе, родному, чуть больше внимания и засунуть свою лень и прокрастинацию чуть поглубже.

Поверьте, учиться, особенно в ИТ-сфере — это очень интересно. А главное, через год-полтора вы ощутите, насколько вы круче однокурсников и насколько больше карьерных возможностей появляется.

Это очень сложный вопрос. Работодатели не любят учащихся, преподаватели ненавидят работающих и рекомендуют заочку. Работа во время обучения на дневном — не алиби, а отягчающее обстоятельство. Но работать надо — с 3 курса уже железно. Многие ИТ-компании любят «растить студента под себя» и с радостью возьмут вас на половину дня. Воспользуйтесь этим шансом и постарайтесь закрепиться в компании, показать свой интерес, оказаться полезным. Вероятно, вы сможете определиться, хотите ли вы бить тру прогером, тестировщиком или системным администратором. Это позводит вам выбрать нужную узкую специализацию и уделять больше внимания аспектам будущей работы. Ну и деньги, да.

Студенческие годы — если не лучшие, то одни из лучших это точно. И не стоит их превращать в ту адскую тягомотину, которой была школа. Воспринимайте учёбу как путь в профессию, как начало профессионального пути.

В общем, стоит пять лет напрячься, чтобы потом довольно легко освоиться на работе, которая гораздо проще учёбы, поскольку требует от вас лишь нескольких функций. Чем плотнее и глубже вы будете учиться, тем проще и интереснее вам покажется это время. Тем более, что первые два года вы работаете на зачётку, а потом она на вас, и это неоднократно проверенный факт.

Просьба к читателям Хабра — давайте дополним эту длинную нотацию вашим опытом. Расскажите, что вы закончили, как учились, что вам особенно помогло, какие книги/курсы/лекции и кому рекомендуете? Получится неплохая шпаргалка.

Если нужна CRM, пишите и звоните туда же или заходите на сайт.

Наш Telegram — иногда пишем интересно.

Это рубрика «Свободный микрофон», в которой сотрудники RegionSoft Developer Studio пишут не о нашей CRM-системе, а могут высказать своё мнение в рамках корпоративного блога. Наша коллега в августе прочитала пост на Хабре и комментарии к нему, не нашла время написать пост-ответ, потом потеряла пост (видимо, его скрыли), в итоге нашла этот самый пост и время. Она трижды была студенткой, дважды — преподавателем в вузе, так что ей слово.

Привет, Хабр! Я не понимаю, что вызвало столько негатива в статье yurij_volkov. Да, подозрительно много текста выделено под конференции, много о самообучении — но главное, много ценного и дельного. Комментарии, конечно, вообще огонь, но и в них есть рациональные зёрна — в частности, про общение и про список из 19 пунктов (там много вечного). На мой взгляд, главная проблема статьи в том, что она не совсем про вуз, а тема-то интересная. Поэтому поговорим о вопросе предметно.

Итак, вы поступили на первый курс желанного или не очень вуза. Чисто теоретически через 5-6 лет обучения из вас должен получиться толковый специалист, готовый работать, производить и вливаться в команду. Но это будет очень непростой путь, утыканный крайне странными объектами. По ним и пройдёмся. Пойдём?

1. Студенты разные

Одногруппники — это те люди, с которыми вы будете проводить больше всего времени. Они совершенно разные: ребята из села и из города, из профильной школы и из обычной, с опытом работы и без, олимпиадники и троечники. Это агломерация взрослых людей с зашкаливающим юношеским максимализмом и своими причинами выпендриться. И это очень, очень круто! Как правильно отметил автор первой статьи, коммуникации решают. На самом деле, причин включиться в общение три:

- От растерянного первака до солидного человека — от 5 до 10 лет, это короткий промежуток времени. Вам всем предстоит работать в одной сфере, чаще всего и в одном городе, — а значит, это будущие деловые контакты и возможности сотрудничества, а может и совместного дела.

- Во время общения вы получаете интересные социальные знания — например, уже работающие одногруппники много интересного и, главное, честного расскажут о работе и об отношениях с работодателем. Когда слушаешь своего ровесника, а не кадровика и не коуча, это реальная практика — почти на своей шкуре.

- Коллаборация в учебном процессе бесценна: кто-то будет круто шарить в математике, кто-то в С++, а вон та отличница — в английском и долбаных концепциях современного естествознания. Доказано опытом: студент студенту и поможет, и объяснит гораздо доступнее, чем преподаватель.

Я преподавала статистику и фин.анализ у относительно гуманитарных ребят. Это было довольно сложно — видеть 30-90 пар пустых глаз. Меня саму начинало мутить от их беспросветного непонимания индексов, показателей и формул. Но, конечно, сообразительные ребятки были, и вот однажды я услышала, как один парень объяснял что-то сокурсникам: «Да вы уловите суть! Вы пришли в клуб и думаете, что все девушки там, как Анджелина Джоли. Идёте, а там у первой ноги короткие, у второй короткая стрижка, у третьей пятый размер, у четвёртой — нулевой, у пятой есть парень и т.д. И ни одна не Джоли, но из них её собрать можно. Но в целом это молодые девушки, с которыми можно приятно провести время. И вот то, насколько они далеки от идеала, определяет качество вашей вечеринки. В этом суть дисперсии — отклонения кучи циферок от самой главной циферки». Это было прекрасно, живо и весело. Я взяла опыт на вооружение и уже через неделю у нас был проектор с интересными презентациями и примерами, а аудитория не тупо записывала под бу-бу-бу и стук мела по доске, а искала примеры. Это была лучшая сессия за 2 года. Так что студент студенту — товарищ, конкурент и препод.

2. «Вы больше не ребёнок»

Вообще лицемерная фраза, которую вам повторят не раз. При этом, стоит вам накуролесить, прогулять пять пар подряд или нахамить преподавателю (в идеале — декану), тут же найдут ваших родителей и испортят им настроение (а родители потом вам — шкуру). Но в ней есть доля истины — именно в студенческое время вам предстоит научиться работать, зарабатывать, жить на ограниченную сумму (да, я знаю об исключениях, и они не лучшие примеры), выживать в общежитии или на съёмной квартире, управлять своим временем. Даже если вы живёте с родителями и вуз находится в соседнем доме, вы всё равно ощутите значительную степень свободы. Ваша задача — быть ответственным внутри этой свободы и не принимать её за вседозволенность. Минутка морализма, основанного на печальном опыте, окончена, дальше по сути учёбы :-)

3. Преподаватели разные

И это самое страшное, с чем вы столкнётесь с первого учебного дня. Особенно это касается технических, инженерных, программистских специальностей. Если в школьных учителях ещё сохранялись остатки терпения, корректности и патернализма, то преподаватели считают вас взрослыми людьми, частно тупыми, часто малолетними, редко — равными. Приведу свою полушуточную (на самом деле, очень серьёзную) классификацию профессорско-преподавательского состава, от лучшего варианта к наихудшему).

- Бывшие практики. Лучший вариант — они ещё недавно работали и погружались в тему, а сейчас у них много времени на преподавание и, кажется, их дело им доставляет удовольствие. К таким нужно ходить и на лекции, и на семинары, расспрашивать на занятиях и после них, впитывать знания. Например, мы на своём курсе устраивали круглые столы и звали таких преподавателей, чтобы в неформальной обстановке получить эксклюзивные знания, а ещё больше — жизненный опыт. Обычно такие преподаватели забивают на знание формул и толщину курсача, но строжайше относятся к практическим вопросам, им важно, чтобы вы понимали материал и осознавали его, а формулы и паттерны и в гугле найти можно.

- Практики. Имеют все преимущества первой группы, но часто не приходят на занятия и крайне заняты для дополнительных вопросов. Огромный плюс такие преподавателей в том, что особо отметившихся знаниями и умениями ребят они забирают к себе на работу прямо со студенческой скамьи. Не отказывайтесь, идите на стажировку, практику, на полдня — это вам даст больше, чем курс лекций.

- Учёные. Глубокие теоретики и, как правило, немного практики, которые занимаются фундаментальной наукой и исследованиями, пишут умные книги и статьи, стремятся втянуть в это студентов. Это ваш вариант, если учёба для вас в абсолютном приоритете — такие преподаватели могут найти для вас занятие в лаборатории или на кафедре, где вы получите дополнительную практику и, возможно, найдёте себя в науке. И всё это не выходя из стен вуза.

- Драконы. Встречаются среди первых трёх категорий: умные, продвинутые, но очень жестокие преподаватели, которым внезапно важно соблюдение каких-то принципов и формальностей типа оформления курсовой работы по ГОСТ, знания определённых учебников, code style и т.д. Как правило, их не любят, но потом им благодарны — они формируют настоящую внутреннюю дисциплину будущего работника. Поверьте, среди начальников тоже много драконов.

- Серийные преподаватели. В целом безобидные, но и бесполезные специалисты. Они всегда преподавали и будут преподавать, и в этом их беда. Они довольно мало получают и вынуждены работать в нескольких вузах, поэтому студенты для них что-то вроде конвейера — им всё равно, как вы поняли, что вы поняли, главное, чтобы на экзамене оттарабанили что-то близкое к теме. Именно у них на лекциях — вышпаренный годами и часто неактуальный контент, а на семинарах — чтение докладов по темам из методички. Доклады, конечно, из интернета. Самое обидное, что такие преподаватели генерируют безразличие к предмету, и, если они у вас будут вести не философию, а, например, алгоритмы, вы многое потеряете. Обязательно компенсируйте такое преподавание самоподготовкой!

- Вчерашние теоретики. Как правило, выпускники вуза, решившие пойти по пути наименьшего сопротивления и преподавать. Бестолковые, но иногда требовательные — они чисто психологически могут мстить за свою учёбу. Но иногда встречаются молодые и старательные с ними можно погружаться вглубь теории — она вам пригодится в работе. И главное — учитесь у них читать книги, это крутой навык!

- Чтецы и писари. Преподаватели, которые пишут свои методички, чтобы получить старшего или доцента, а потом по ним же читают лекции — вот слово в слово. Ждать от них особо нечего. Хорошо, если методичка не 1998 года. Ещё они любят, чтобы их книжки покупали и записывались в длинные листы на кафедре.

- Аспиранты. Злые гады, которых отвлекли от работы и повесили обязаловку по лекциям. Как правило, не стараются, но и не лютуют. С ними можно

побухать и покуритькультурно съесть пирожок и расспросить о лютых преподавателях и способах их безопасного обхода.

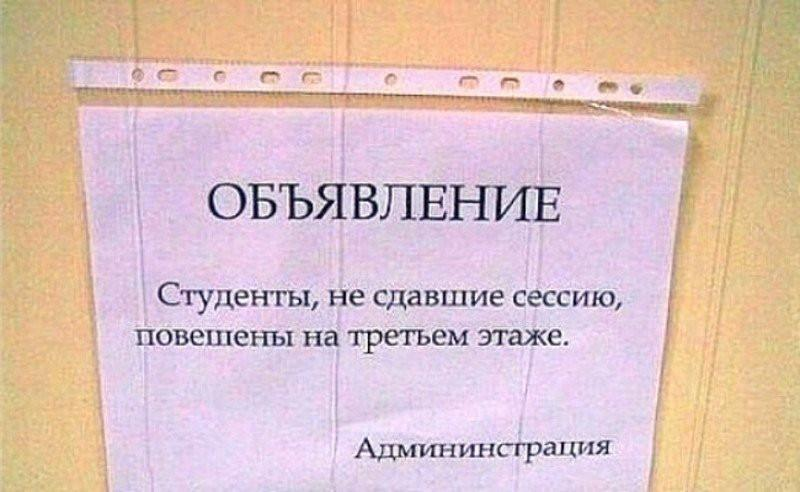

Вот аспиранты примерно такие же, только ещё с работой

- Люди в маразме. Причём иногда диагноз не зависит от возраста. Такие преподаватели отправляют студентов пачками на комиссии, считают, что существует только их предмет (например, крайне важный курс «Системы качества и сертификации», на котором приходится определять нормативы для зернистости доски в аудитории), дают неадекватные задания и полагают, что именно они светило вуза в частности и российского образования в целом. У них всегда наготове вопрос, способный завалить любого (например, какое количество шипов должно быть на шине Камаза или п 3. ст. 147 ГК РФ на память (их там два, не гуглите)). Их, как правило, нельзя купить, запугать, с ними нельзя договориться. Но их можно пережить — как правило, все знают о таких персонажах и комиссии довольно лояльны к их жертвам. Но следующий семестр будет без стипендии. Знаний по предмету тоже не останется, поэтому, если вам не повезло и он профильный, обязательно восполните пробел — и в дальнейшей учёбе, и на госах вам это пригодится.

Лайфхак: если такой же предмет в другой группе ведёт адекватный преподаватель, можно индивидуально или всей группой требовать перевода к нему. Но требовать нужно как можно раньше, в середине семестра такие вопросы решаются только индивидуально и с серьёзным основанием.

- Боги советского ИТ, они же динозавры. Это профильная болезнь для некоторых специальностей, однако крайне неприятная, потому что речь идёт о профильных дисциплинах. О технологиях вам рассказывают люди, которые начинали с перфокарт и ими же закончили, уйдя в преподавание. Это могут быть интересные рассказчики, но, кроме истории, вы от них ничего не узнаете, а они будут максимально сопротивляться всему новому. За всю жизнь я лишь единожды встретила преподавателя, который попросил студентов рассказывать ему о новых вещах (это были финансы) и студенты стремились оправдать доверие, разыскивали информацию, чтобы его не подвести и ему помочь. Впрочем, до сих пор кажется, что это у него была такая хитрая методология.

Конечно, разделение условное, и могу быть смешанные типы, безразличные практики и вдохновенные и вдохновляющие «динозавры». Главное, что их всех нужно пережить, к каждому найти свой подход, завоевать свой уд., хор., отл. знаниями или знаниями с хитростью пополам. Не, ну реально, не доставить же какому-то чудаку радость, будучи отчисленным?!

4. Предметы ненужные

Все дисциплины в вузе делятся на нужные (практически ценные или же профильные теоретические), вспомогательные (дают понимание специальности), да простят меня бывшие коллеги, ненужные (политология, социология, философия, КСЕ и т.д.) и английский язык (о нём отдельно). Так вот, о ненужных — они есть в стандарте образования и их нельзя избежать. Поэтому первые два года вам придётся помнить, что кроме учебников по термеху, алгоритмам, матану и прочей кибенематике, вам нужно не забыть накатать реферат по всем этим -логиям и -софиям. Однако чуть позже в аспирантуре или на работе вы поймёте, что эти предметы сформировали вас умение говорить, работать с массой источников и быть в принципе разносторонним человеком.

Несколько советов:

- Не качайте готовые рефераты, их палят. Пару раз научитесь компилировать источники — и у вас будут лучшие работы в группе.

- Постарайтесь получить освобождение от экзамена по этим предметам — активно отвечайте на семинарах, посещайте лекции (иногда ставят только за посещаемость), задавайте вопросы и т.д. Технарей от них очень часто освобождают.

- Если преподаватель относится к последним двум типам, не ввязывайтесь в конфликт, а всячески показывайте, как вы цените предмет и насколько осознаёте важность.

- Расспросите старшекурсников о том, в чём фишка конкретного преподавателя и следуйте инструкции (Например, у нас был развесёлый чувачок в отставке по БЖД, который хохмил и вообще казался милахой, а потом устроил нам на зачёте полную ЧС — всем, у кого были лекции до единой, он разрезал тетради и ставил зачёт, а остальные сидели, зоны поражения высчитывали… заходов по пять. Следующий за нами курс уже прилежно записывал его вещание).

В конце концов, эту гуманитарную лабуду выучить гораздо легче, чем основные дисциплины. Не стоит связываться с проблемами, чтобы они мешали заниматься основным.

5. Предметы нужные

Здесь всё чётко и однозначно — учиться, понимать, вникать. Особенно это касается инженеров, химиков, айтишников и т.д. (ну и студентов-медиков — интересно, они есть на Хабре?), поскольку полученные знания пригодятся в работе. Обходов и лайфхаков не будет, будут только советы.

- Не ограничивайтесь одним источником — обязательно находите книги, читайте Хабр, Тостер и другие доступные вам ресурсы (особенно на английском языке).

- Если перед вами стоит выбор, пойти на лекцию или на семинар (например, нужно идти на работу), идите на лекцию — они, как правило, ценнее в плане качества и количества информации.

- Если предмет связан с программированием — пишите код, даже если от вас это не требуют. Увы, существуют преподаватели, которые до сих пор пишут код на доске и принимают его исключительно на листочке, крича при этом: «Думай, как компилятор!» Это ужасно. Хороший программист может получиться только тогда, когда он пишет, пишет, пишет код в среде разработки, отлаживает, смотрит, как работают внутренности, ковыряется в ошибках и сам же их исправляет.

- Нереальный к исполнению совет (я сама ни разу так и не смогла заставить себя): не учите всё в ночь перед экзаменом, учите во время семестра, тогда сессия не прибавит седых волос и не отмотает пару километров нервов. Так вы запомните больше, сдадите легче, а в дальнейшем лучше усвоите новый связанный материал. Жаль, что понимаешь это в 30, а не в 18…

- Практикуйтесь. Если у вас нет возможности найти работу или стажироваться в ИТ-компании, открывайте GitHub и ищите интересный вам проект. Opensource даёт возможность перелопатить массу кода, увидеть уродливые и красивые примеры, научиться и даже принести пользу. Сперва, конечно, ваш вклад будет никаким, но постепенно вы сможете участвовать в любом проекте, который вас увлекает (будь то разработка крутой игры, текстового редактора или операционной системы).

Вредный совет. Очень вредный совет. Работает. Жаль

6. Книги живее всех живых

Конечно, для студентов-программистов (и не студентов тоже) Интернет — лучший источник знаний, решений, изящных фич и всего прочего. Но именно книги содержат самые важные детали, которые могут быть упущены в статьях и на форумах. Поэтому обязательно находите книги и используйте их в обучении. Из тех, что помогли мне «войти в айти» и вникнуть в то, как работает программирование, что такое сети и как всё это нужно употреблять в работе:

- Герберт Шилдт. Полный справочник по С++ (он божественен, прекрасен, идеален, понятен)

- Бьерн Страуструп. Язык программирования С++ (читать нужными частями)

- Марк Лутц. Изучаем Python

- Эндрю Таненбаум. Архитектура компьютера (у Таненбаума классный язык и крутые переводы)

- Эндрю Таненбаум. Компьютерные сети

Даже если вы ни разу не собираетесь писать на плюсах и ваш прекрасный проект для Android написан на Kotlin, этот набор даёт глубинное понимание темы. Впрочем, есть ещё масса прекрасных книг — очень надеюсь, читатели Хабра накидают свои варианты в комментариях.

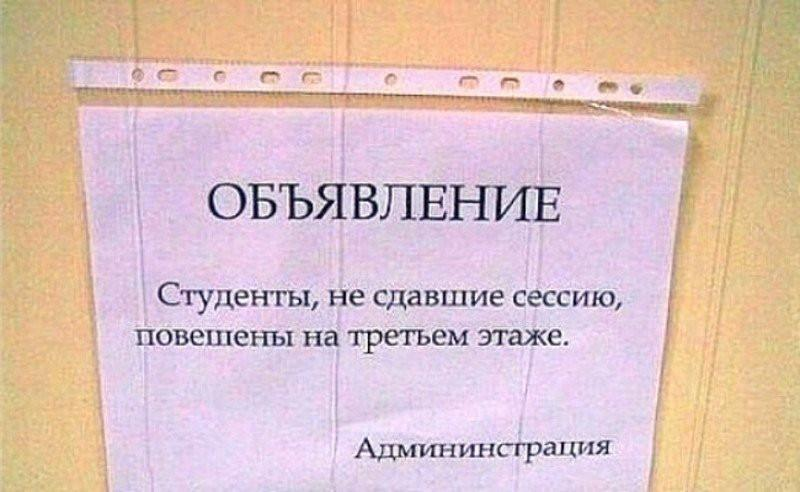

7. Экзамены

Неотвратимый факт — они придут: при модульной системе чуть раньше, при обычной — чуть позже. Скажу сразу: для любого студента с любым уровнем знаний и опыта экзамен — это огромный стресс. Для первокурсника стресс переходит все границы, потому что такой формат общения с преподавателем в школе почти не встречается. Итак, если вас не освободили и вам предстоит сдавать, вам пригодятся некоторые вещи.

- Попросите у преподавателя билеты в начале семестра и во время учёбы сразу распределяйте информацию, отмечая, что к чему относится (маркером) — так вы затратите меньше ценного времени перед экзаменом на поиск информации.

- Начинайте учить минимум за неделю — технические предметы за ночь не выучить.

- Высыпайтесь перед экзаменом, но утром обязательно листайте тетрадь.

- Берите с собой тетради, методички, учебник — нередко во время подготовки всем этим можно легально или нелегально воспользоваться. Жутко обидно, если разрешают использовать тетрадь с лекциями, а её нет!

- Если знаете хорошо, идите в начале и не психуйте. Если знаете плохо, идите ближе к концу, экзамен всем поднадоедает и идёт активнее.

- Помните: лучше решить задачу, чем рассказать теорию. Поэтому при подготовке обратите внимание на запоминание формул и важной для решения информации.

- Проследите, чтобы по каждому билету вы знали хоть что-то. Не оставляйте полностью невыученные разделы, по закону подлости попадутся именно они :-)

В принципе, экзамен — это фиксация факта наличия знаний. Поэтому настройтесь и используйте весь свой ресурс. Не гонитесь за оценкой, будущему работодателю чаще всего наплевать на цвет диплома и средний балл (но не наплевать на наличие этого самого диплома!).

P.S.: если не сдали, не грубите и не устраивайте истерику. Заберите зачётку и спокойно уйдите — вам на пересдачу идти к этому же преподавателю.

Крохотный лайфхак: можно попробовать найти причину и попросить сдать экзамен досрочно. Иногда преподаватели легко соглашаются на это и принимают гораздо менее сурово. На крайний случай, у вас окажется просто лишний неофициальный шанс перед экзаменом. Только не забудьте потом проверить, что оценка есть в ведомости и зачётке!

8. От сессии до сессии живут студенты весело. Студенческая жизнь

В каждом вузе есть студенческая жизнь: творческая, интеллектуальная, научная, профкомовская и т.д. Это довольно весёлый и классный способ общения, который затягивает. Плюс в том, что лояльность к «активу» выше, минус — отнимает время от учёбы и работы. Совет простой: выберите себе что-то выгодное или лайтовое: профком, научное студенческое общество, клуб интеллектуальных игр, совет курса. Так вы будете и на виду, и без ущерба для основного времени. Главный совет: не играйте в КВН, это часто приводит к отчислению, поскольку отнимает колоссальное время, силы, деньги и т.д.

9. Самообразование

Мы все живём в мире острой конкуренции за хорошую работу, а значит, за деньги и за хорошую жизнь. И работодатель выберет более опытного, образованного или хотя бы целеустремлённого и перспективного сотрудника. Вуз окончат все (ну почти), нам с вами нужен вуз++. Для этого нужно уделить себе, родному, чуть больше внимания и засунуть свою лень и прокрастинацию чуть поглубже.

- Стажируйтесь, ищите практику, работайте с опенсорсом — находите возможность общаться с опытными специалистами, видеть реальную работу, смотреть, как теория ложится на трудовые реалии. Так вы сможете совершенно иначе воспринимать процесс обучения и быть готовым к работе в команде.

- Ходите на взрослые конференции и митапы, выступайте на студенческих. На первых вы впитаете новые знания, научитесь от спикеров держаться на публике и поймёте, что в тренде в профессиональной среде, а на вторых отточите навыки. Не упускайте такие возможности, тем более, что билеты для студентов всегда дешевле либо бесплатны в принципе.

- Найдите летнюю школу в какой-нибудь ИТ-компании (в крупных городах они есть) и обязательно пройдите её — это весело, интересно, полезно.

- Читайте статьи, форумы, задавайте вопросы, изучайте Хабр — так вы получите доступное объяснение весьма сложных вопросов.

- Пишите код, пишите код, пишите код.

- Учите английский язык — без него в ИТ-сфере очень тяжело. По сути, вы добровольно обрезаете себе доступ к ценной информации, проектам, подлинникам книг по разработке и инженерии, которые не перевели на русский язык, к целому блоку бесплатных и крутых курсов университетов. Как учить, без разницы, но лучше сочетать какую-нибудь оффлайновую школу языка, игрушки в мобильнике типа ЛингваЛео и персональные уроки (по скайпу или оффлайн — только ищите собеседника с вашими профессиональными интересами).

Поверьте, учиться, особенно в ИТ-сфере — это очень интересно. А главное, через год-полтора вы ощутите, насколько вы круче однокурсников и насколько больше карьерных возможностей появляется.

10. Работа

Это очень сложный вопрос. Работодатели не любят учащихся, преподаватели ненавидят работающих и рекомендуют заочку. Работа во время обучения на дневном — не алиби, а отягчающее обстоятельство. Но работать надо — с 3 курса уже железно. Многие ИТ-компании любят «растить студента под себя» и с радостью возьмут вас на половину дня. Воспользуйтесь этим шансом и постарайтесь закрепиться в компании, показать свой интерес, оказаться полезным. Вероятно, вы сможете определиться, хотите ли вы бить тру прогером, тестировщиком или системным администратором. Это позводит вам выбрать нужную узкую специализацию и уделять больше внимания аспектам будущей работы. Ну и деньги, да.

Ещё несколько советов

Студенческие годы — если не лучшие, то одни из лучших это точно. И не стоит их превращать в ту адскую тягомотину, которой была школа. Воспринимайте учёбу как путь в профессию, как начало профессионального пути.

- Не верьте рассказам про бросивших институт Билла Гейтса и Стива Джобса. Во-первых, это гении и они уходили из вуза, чтобы строить свои бизнес-идеи (а не кофейни и недостартапы). Во-вторых, в России не приветствуются специалисты без высшего образования и ещё долго не будут приветствоваться. В-третьих, посмотрите на истории Ларри Пейджа и Сергея Брина (Google), Ильи Сегаловича и Аркадия Воложа (Яндекс), Давида Яна (ABBYY) и многих других. Это люди с отличным образованием и нередко — с научными степенями. Именно это и обусловило их визионерство и способность создавать сервисы и программы, которые помогают миллионам. И да, Стива Балмера Гейтс встретил именно в Гарвардском университете.

- Если вы принимаете решение идти в науку, обязательно уточните, а какая она сейчас: посмотрите диссертации по теме, изучите научные центры и созданные инновации, попробуйте понять, что вы можете сделать внутри научного сообщества. Иногда в бизнесе можно оказаться гораздо более востребованным и полезным. А наука иногда заканчивается защитой диссертации и недовольным научным руководителем, который не хочет конкуренции в виде молодого амбициозного ученика.

- Если первая работа вам не понравилась, не держитесь за неё — лучше сменить место, сделать выводы и начать заново, чем быть в том месте, которое вам не по душе.

- Учитесь говорить на публике и связно формулировать свои идеи.

- Ничего не бойтесь: институт или университет — это не мега враги, а ваши помощники, которые приведут вас в мир настоящей комфортной работы.

В общем, стоит пять лет напрячься, чтобы потом довольно легко освоиться на работе, которая гораздо проще учёбы, поскольку требует от вас лишь нескольких функций. Чем плотнее и глубже вы будете учиться, тем проще и интереснее вам покажется это время. Тем более, что первые два года вы работаете на зачётку, а потом она на вас, и это неоднократно проверенный факт.

Просьба к читателям Хабра — давайте дополним эту длинную нотацию вашим опытом. Расскажите, что вы закончили, как учились, что вам особенно помогло, какие книги/курсы/лекции и кому рекомендуете? Получится неплохая шпаргалка.

Есть работа в Нижнем Новгороде

для продажников, web-разработчиков и программистов Delphi

Мы очень-очень спешно ищем себе продажника, неспешно — web-разработчика и программиста Delphi в офис в Нижнем Новгороде (без удалёнки, можно начинающих, но с небольшим опытом и пониманием). Никаких HR-ов, психологических тестов и вакансий с рассказами про дружную динамично развивающуюся компанию — пишите surikov@regionsoft.ru, звоните +7 (831) 233-13-03 и записывайтесь на собеседование. У нас круто, весело и интеллектуально.

Если нужна CRM, пишите и звоните туда же или заходите на сайт.

Наш Telegram — иногда пишем интересно.

kababok

Отличная статья — какой она, статья и должна быть. :)

Много чего есть привести в пример-подтверждение, кое с чем хотелось бы поспорить — в общем, очень "цепляет", спасибо! :)

А вот насчёт "ненужных предметов"...

Знаете, у нас в ДПИ-ДонНТУ (давно уже) по вроде бы ненужной политологии был преподаватель, активно практикующий в реальных политических PR-проектах.

И, если кто хотел, то можно было немало полезного почерпнуть, что потом пригодилось в профессиональном общении — причём в разнообразнейшей палитре тематик этого самого общения.

На одной из лекций, к примеру, с подтемой об управлении массовыми предпочтениями и массами в общем, он после введения о некоторых особенностях, заметив, что часть потока "забила" на лекцию, как бы вскольз обронил, что манипуляции общественностью нередко происходят гораздо проще, чем многим кажется — и, спустя буквально 7-8 минут, когда слушатели уже и забыли об этом предупреждении устроил практическую реализацию вместе с поучительным несильным "избиением галёрки".

В течение минимум пяти минут не менее сотни совершеннолетних юношей (преимущественно) и девушек в большинстве случаев неосознанно вели себя буквально следуя паре простых паттернов.

А преподаватель, обоснованно отчитывая источник шума, ещё почему-то и старался не ржать.

А на задумчивую фразу-вопрос из аудитории о происходящем многозначительно одобрительно улыбнулся, кивнул — и перешёл к объяснениям несколько других, но не менее любопытных тем. :)

JediPhilosopher

Ну вам повезло значит. Но в большинстве случаев ненужные непрофильные предметы ведут преподы из последних категорий из указанного в статье списка. Либо драконы, которые в глубине души понимают, что учат ненужной ерунде, и компенсируют это адскими придирками. Либо динозавры, которые уже давно неспособны нормально учить, но на пенсию их отправлять почему-то не хотят/не могут, в итоге просто скучнейшие бессмысленные лекции.

Сейчас набегут апологеты мнения «каждый предмет важен, и вообще в университете вас учат не специальности, а учат учиться», но я хоть убейте не понимаю, каким образом можно научить человека учиться, заставляя слушать а) скучный б) бесполезный — в смысле что эти знания на практике применяться все равно не будут и потому быстро забудутся и в) дающий дополнительный стресс в виде экзаменов курс.

Максимум чему такая хрень может научить — «крутиться и мутить темы». Т.е. давать взятки преподам, списывать, лепить отмазы и т.п. Хотя в принципе тоже полезные во взрослой жизни навыки.

Причем эта вся хрень не просто бесполезная — она вредная, так как крадет часы занятий у профильных предметов. В ВУЗе, где я сейчас работаю, вот в этом году навесили еще больше общеобразовательных предметов, в итоге некоторые предметы по специальности просто перестали помещаться в программе. Это нормально? Люди пришли учиться конкретной специальности, а им не то что в нагрузку, а вместо этой специальности заставляют учить что-то постороннее.

Адово печет у меня с этого, как сейчас так и во времена когда я сам студентом был.

А причиной этому — что все ВУЗы резко решили стать университетами, типа престижнее, чем жалкий институт или академия. Но назвался груздем — полезай в кузов, называешься университетом — будь добр давать разностороннее образование, напичканное для галочки всякой бесполезной фигней.

kababok

Да я вас прекрасно понимаю — у нас несколько непрофильных предметов точно так же делалось "на отъ… ись".

Но вот, повезло с некоторыми, да.

Но это вполне горячая тема — хотя бы потому, что знаком с немецкой (особенно — достаточно суровой баварской) системой высшего образования, т.е. есть, с чем сравнивать.

И вот в Германии как раз в универах фактически свободный набор предметов по специальности с выбором "из профессионально-требуемого пула", конечно же — и это, пусть не во всём полностью идеальный, но всё-таки достаточно прагматично использующий временные ресурсы студента путь, как мне кажется.

Есть, конечно же, и свои особенности в немецкой системе(-ах), и свои проблемы — но речь здесь о другом.

JediPhilosopher

Вот я тоже очень хотел бы чтобы у нас так было. И какие-то подвижки в эту сторону есть. Например в моем же ИТМО в магистратуре сейчас студенты могут выбрать сами себе дополнительные предметы из списка (другое дело что вот сейчас этот список расширили и все равно пострадали предметы по специальности).

Может когда-нибудь тоже к такой системе придем, и перестанут наконец бедных гуманитариев истязать матанализом, а программистов — философией (опять же, я не против философии как таковой, но только если без принудиловки)

DaneSoul

В Германии есть еще одна интересная тема — образование через работу. То есть человек устраеватся работать программистом-стажером (не знаю их правильное название) и его паралельно с работой работодатель несколько лет обучает, он также сдает экзамены и в итоге в конце такого обучения получает диплом.

Я не знаю всех деталей, просто как-то общался с немцем который именно так выучился.

Taiserisa

Это называется Dual Studium и действительно здоровская вещь. Основа этой модели — немецкое классическое среднее образование (Ausbildung), когда в фирму берут ученика на определнную профессию (в IT это Fachinformatiker fur Anwendungsntwicklung/Systemintegration: программист или сисадмин) и дополнительно к этому дают возможность получить бакалавра. В итоге у человека по окончанию есть профессия, признанная Торговой Палатой (IHK), начальное высшее образование и опыт работы, т.к. учеба идет практически без отрыва от производства (2 дня в неделю школа/ 3 — работа или 2-3 недели учебы/ месяц-два работа).

Не обходится и без пары ложек дегтя, например, за каким-то чертом нужно изучать бухучет, маркетинг и экономику))

Taliesien

Вставлю свои 5 копеек в непрофильные предметы.

Первое образование экономическое. В филиале гос вуза. (проще говоря шарага).

И был непрофильный «Основы алгоритмизации и программирования». И так получилось, что в нём я оказался силен. Ко мне бегали решать задачки, даже те для кого это было профильным… Прошло 10 лет, я пишу код, а вот например, план счетов, почти не помню.

Как правило, студенты первокурсники не всегда сознательно выбирают ВУЗ (мама настояла, поступил куда места были, кинул монетку, куда поступать), и непрофильный предмет может помочь найти себя в будущем.

iliaborisov

Понимаете в чем дело. В том, что вы изначально пошли не на ту специальность, по которой стали работать виноваты только вы сами. Определиться с тем, что вам нравится программировать легко можно было в школе.

А по вашей логике получается, что студента надо заставлять учить кучу всяких не относящихся к специальности предметам — а вдруг ему разонравится основная специальность и он захочет стать кем то другим.

Но на добровольных началах — кто ж спорит

tamapw

Если вам настолько повезло и вы определились в школе — поздравляю, вы один из немногих, кто сумел сделать этот выбор в школе.

Большинство — не сумело. «Сами виноваты » (с)

Вот только по большей части виноваты не они. Виноваты всегда минимум 2 стороны, помимо самого человека — это родители и государство.

Банально, у нас в РФ профориентация развита крайне слабо и подростки в 16-18 лет просто не знают, куда они могут пойти работать в будущем, какие вообще есть профессии, кроме тех о которых на каждом углу говорят, как работать по этим профессиям и прочее-прочее. Они никогда не пробовали работать, они ничего не знают о том, как будут работать в будущем, какую работу выполнять. И всё это незнание становится ловушкой, в которую попадают студенты. В итоге мы имеем ситуацию, когда крайне много людей работают не по специальности.

Или же у вас иное мнение и виноваты только студенты?

iliaborisov

Соглашусь, что виноватыми могут быть все. Главный посыл моего комментария в другом- то, что из-за того, что некоторые студенты захотят резко сменить род будущей деятельности НЕ СЛЕДУЕТ, что студентов надо заставлять учить совершенно непрофильные предметы. Добровольно — без вопросов.

Как вариант можно предложить следующий — для таких не уверенных в своем выборе организовать некие «общие» специальности, где будут обучать всему понемножку — и биологии, и электронике, и экономике — а студент пусть на старших курсах определяется куда ему идти дальше.

Но думаю это крайне малопродуктивный путь — и не знаю, чтобы на западе, где система в\о веками оттачивалась, такое предлагалось

Mike_soft

большинство студентов работает после окончания не совсем по специальности (а то и совсем не по специальности). есть варианты, когда на желаемую специальность человек просто не смог поступить (его место занял человек с более высоким баллом, но другими предпочтениями, например). Кроме того, ВУЗ — не ПТУ. и он дает не конкретное образование в данной конкретной узкой области.

— а вот у меня в школе не было такого предмета. и «компьютеры были большими». Да, в ВУЗе одним из профильных предметов специальности была Цифровая обработка сигналов — о ней я тоже должен был узнать в школе?iliaborisov

«большинство студентов работает после окончания не совсем по специальности » — я и сам работаю не по специальности (у меня медико-биологическое образование), но и в мыслях у меня нет, чтобы в институте в обязательном порядке преподавались бы предметы, которые помогли бы мне в работе. «Кроме того, ВУЗ — не ПТУ. и он дает не конкретное образование в данной конкретной узкой области.» — в первую очередь вуз должен подготовить специалиста, могущего работать по этой специальности и зарабатывать деньги. А все остальное -во вторую очередь.

Вообще говоря насколько конкретно узким или широким должно быть высшее образование — это очень непростой вопрос. ЧЕм шире образование, тем менее глубокое она в каждой отдельной области, ч то снижает востребованность выпускника в глазах работодателя. В конце концов цивилизация идет по пути специализации — иначе прогресса не будет, нельзя объять все.

С другой стороны чем специализированнее образование, тем труднее в случае надобности сменить специализацию плюс недостаток широты может сказаться и в самой работе, где вдруг понадобятся какие то знания из другой области.

То есть, резюмируя можно сказать, что нужно — как впрочем и всегда в жизни — найти золотую середину.

Как ее найти? Предлагаю не изобретать велосипед, а просто брать за образец учебные планы ведущих западных университетов — рыночная экономика, в том числе и в сфере образования — лучший фильтр успешных предприятий.

Не платили бы большие деньги выпускникам МИТа, КАлтеха, Оксфорда и пр, если бы профессионализм их выпускников был бы низким

" есть варианты, когда на желаемую специальность человек просто не смог поступить (его место занял человек с более высоким баллом, но другими предпочтениями, например)" — как раз айти типичный пример. Все прут в программисты, в результате чего конкурс на эти специальности большой, проходной балл высокий

А вот на инженеры машиностроителей, радиотехников и пр проходной балл низкий — малопопулярные профессии. я так понимаю, что очень мало кто в дальнейшем работает по ним. И очевидно, что конструктивное решение проблемы — увеличение количество бюдж мест на айти засчет уменьшения на менее популярные техн специальности

Но это вопрос к власти

Mike_soft

готовят «узкого специалиста, готового сразу зарабатывать деньги» все-так ПТУ. и да, программиситов ПТУ тоже выпускают. с конкретным знанием конкретных фреймворков. Выпускник высшего учебного заведения будет изучать конкретный фреймворк сам. но в силу полученых знаний он способен это сделать. равно как способен переучиться на смежную область. Либо, реже, на отдаленную (скажем так — смежную к смежной). Иногда осваивают по учебникам и совершенно новую.

Да. пены много. «прут», но ни способностей, ни желания. «я ж пришел, пусть меня научат». а на инженерные специальности часто идут те, кто по баллам мог «переть на программиста», но пошел заниматься именно тем, чем хочет. Ну и программистов столько не надо. я б на месте «власти» сделал в точности до наоборот — уменьшил бюджетные места на «программистов».Насчет золотой середины — согласен. но т.к. жизнь меняется — мы вынуждны будем колебаться возле этой середины. и всегда одним будет не хватать глубины, а другим — ширины.

Что касается учебных планов, например, MIT — там они весьма размазаны. как я уже говорил в комментариях к этой ветке, там специальности очень неконкретные. и набор изучаемых курсов выбирает сам студент. Но для изучения определенного курса нужно отвечать определенным требованиям. например, если вы хотите взять курс электроники — вы должны до (и для ) этого изучить два курса математики, и один физики. кроме математики вы должны изучить еще что-то из «научного ядра» (там несколько предметов — математика, физика, химия, биология — всего нужно набрать определенное число зачетных единиц из этих предметов). Т.е. это как раз полный аналог наших общеобразовательных технических дисциплин «высших математик» и «физик» (только вы должны изучить часть курсов матепматики обязательно, а часть вы можете изучать дополнительно, или взять столько же часов биологии или химии).

И да, там есть обязательные гуманитарные предметы (HASS — «Humanities, Arts and Social Sciences»), которые изучаются «по выбору» — т.е. вы должны выбрать среди этих предметов те которые вы хотите изучать, в объеме, не не ниже скольки-то там предметов и скольки-то там зачетных единиц. (и вроде есть один или два обязательных курса). Еще раз напомню, это Массачусетский Технологический. Не пропало еще желание брать пример? Тогда добавлю, кстати, что физвоспитание там тоже есть, и тоже обязательно.

Т.е. образование там не уже и специализированеней, а чуть не шире. профессионализм — он не только знаниями в конкретной специализации обеспечен, но и упорной работой. Кстати, когда году в 2011 MIT выложил в открытый доступ курс 6.002 Circuits and Electronics — я его посмотрел. кроме более яркого и живого преподавания (что, безусловно, поддерживает интерес — в отличие от части наших преподов) я существенного отличия ни в качестве, ни в количестве материала не увидел. так что изрядная доля успешности — это бренд, отбор и упорная работа студентов.

iliaborisov

Тут два момента.

Во первых про МИТ — да там есть гуманитарные. Но по выбору и в меньшем размере чем у нас.

Во вторых — вот в оксфорде нет обязательных гуманитарных для математиков — там считается, что предметы, развивающий общий кругозор человека в достаточном объеме проходят в школе.

Что касается специализации — еще один хороший пример с запада.

В финляндии есть два вида университетов — прикладные и фундаментальные.

В первых дают только специальность, во вторых готовят больше ученых, которым действительно для генерации новых идей полезно знать всякие разные вещи, а не только по своей специальности

У нас же нет такого разделения — все вузы как бы фундаментальные, хотя большинству нужны достаточно специализированные знания и лишь меньшинству возможно понадобятся и другие

" я б на месте «власти» сделал в точности до наоборот — уменьшил бюджетные места на «программистов" — почему если их не хватает? (Прошу отбросить личный мотив заинтересованности в меньшей конкуренции)

«готовят «узкого специалиста, готового сразу зарабатывать деньги» все-так ПТУ.» — нет. На западе выпускник уже может нормально работать сразу после вуза потому что дают актуальные знания в достаточном объеме.

К тому же вы любите противопоставлять — или только вуз с кучей разных предметов или только пту. Причем пту я так понимаю в несколько уничижительном смысле.

А если некое заведение будет готовить квалифицированных программистов со знанием ряда разделов высшей математики, дискретной математики, но без скажем физики, биологии, психологии, культурологии и прочее — это в вашей терминологии что будет — пту или вуз? В моем понимании в пту высшую математику не проходят. Но если проходят — тогда ничего зазорного в этом названии я вообще не вижу

Mike_soft

«Минимум. Каждый кандидат на степень бакалавра должен был заполнить как минимум восемь предметов гуманитарных, художественных и социальных наук…

Распространение. Три из восьми предметов должны быть выбраны из определенных категорий: гуманитарных наук, искусств и социальных наук.» ©

да, есть выбор — но в определенных рамках, и объем гораздо больше, чем у нас.

за оксфрд не скажу — не интересовался, но склоняюсь к тому, что и там есть нечто подобное.

— вот раньше это и называлось техникумом. среднее специальное образование.

почему уменьшил быб бюджетные места для программистов — потомуЮ что туда прет вся пена. лучше сделать эти места платными, а на бюджет отбирать не по критериям ЕГЭ.

— у нас тоже может, но не после любого ВУЗа. поэтому изрядную часть ВУЗов нужно просто назвать тем, чем они фактически являются — техникумами.

ПТУ — это ничуть не уничижительный смысл. это учебное заведение, дающее конкретное профессиональное образование (а на общее образование, не связанное с профессией там традиционно «забивают»). И это нормально — не всем нужно высшее образование.. и среднее тоже.

iliaborisov

«а на бюджет отбирать не по критериям ЕГЭ. » — какая разница по большому счету — вступительные или егэ?

Sirion

В некоторых областях гигантская. Скажем, 100 баллов на ЕГЭ по математике совершенно не означают, что человек готов к мехмату МГУ.

iliaborisov

Мехмат как раз проводит внутренние испытания. вот физтеху — да, тяжело.

Но почти для всех остальных вузов — самая сложная задача в егэ не менее сложна самой сложной, которая была во вступит экзаменах (ИМХО)

Sirion

Тут вопрос в том, что ЕГЭ — это массовое решение. Со всеми плюсами и минусами массовости. Если ВУЗу не хочется странного, то ЕГЭ ему вполне подойдёт. Если же ему нужно, допустим, проверить, что абитуриент умеет думать — тогда беда.

iliaborisov

В принципе никто не мешает давать в егэ задачи той же сложности, что были на вступительном на мехмате.

вроде как этого достаточно — проверить то, как абитуриент понимает теорию лучше всего с помощью решения задач.

Sirion

Это субоптимально. Давать на ЕГЭ задачи такой сложности, что большинство учеников даже и не подумает попробовать их решить — напрасный перевод бумаги.

iliaborisov

А большинство даже и не думает идти на мехмат.

Смысл егэ в том, что:

1. можно сдавать экзамен у себя в школе, не приезжая в вуз (страна рф — большая, не наездишься)

2. Можно подавать сразу в неск вузов (что будет способствовать более оптимальному набору в вузы — не прошел в один вуз — пошел в другой. А при системе вступ экзаменов в каждом вузе изза перестраховки сильный абитуриент может решить поступать в слабый вуз, чтобы не терять год если не пройдет — и наоборот — не рассчитавший свои силы слабый абитуриент не пройдет в сильный вуз и потеряет год — а так бы поступил бы в слабый

Кстати ЕГЭ в принципе может дать материал для интересного социологического исследования — соотношения вклада ума (точнее школьных навыков, определяемых ЕГЭ) и уровня обучения в разных вузах в будущую профессиональную успешность абитуриентов

То есть сравнивать профессиональные карьеры допустим поступивших с оинаковым количеством баллов по скажем М+Ф в разные вузы — например 300 бальников в физтехе с 300 бальниками ВШЭ — кто из них в среднем будет успешней

По поводу бумаги — ну если это действительно большая трата — можно организвать так, чтобы саме сложные задачи раздавали на отдельном листке, учащийся заранее об этом должен сообщить — в общем это вообще не проблема

JC_IIB

Хорошо, что вы не на месте власти.

Mike_soft

хорошо, но по другим причинам (строго противоположным) — власть предлагала более радикальные шаги. например, взыскивать с выезжающих стоимость образования. обязывать отработать некоторое время в бюджетных организациях, и т.п.

высшее образование никому не вредило, но то, что называют высшим (в т.ч. и тут в комментах) — на самом деле не высшее, а среднее профессиональное. ну и «ВУЗ как убежище от армии» тоже дает свой эффект (по оценкам преподов с кафедры — до половины студентов просто не пойдут в вуз, если служба им не будет грозить, или будет грозить независимо от обучения).

iliaborisov

Слышал, что сов власть взыскивала с уезжающих эту плату.

Сейчас эту идею думаю похоронили в том числе из-за того, что технически это не просто сделать — государство должно доказать, что ты уезжаешь навсегда, а не временно

По армии -увы да.

Mike_soft

чтоб не быть голословным — нашел ссылки: catalog.mit.edu/mit/undergraduate-education/general-institute-requirements

и даже увидел, что студенты MIT тоже недолюбливают HASS: «The HASS (Humanities, Arts, and Social Sciences) requirement has a reputation among undergraduates as being confusing and annoying» — «Требования HASS имеют репутацию среди студентов как запутывающих и раздражающих.» ©гуглоперевод

Ну и собственно эти дисциплины: catalog.mit.edu/mit/undergraduate-education/general-institute-requirements/#hassrequirementtext

я б сказал, что у нас в технических ВУЗах их значительно меньше восьми. да и в советские времена их было всего четыре (не включая «безопасность жизнедеятельности», и требования обучаться на «факультете общественных профессий», где, впрочем, был «технический перевод»)

iliaborisov

У них может и восемь, но выбрать надо не все 8. (может не прав, посмотрю когда время будет, считал что меньше).

вот наш например уч план — ИВТ в МАДИ:

История, философия, организация и управление предприятием, социология, культурология, рус яз, правоведение, экономика, экология, защита интел собственности или политология, проблемы и перспективы глобализации или основы менеджмента — и это все обязательно! А не выбирать пару-тройку из них

Просто таким образом борятся с безработицей среди преподавателей гум дисциплин ((

Mike_soft

ну я ж даже ссылку вам нашел и привел. всего в списке HASS предметов 25 (один из которых — Глобальные исследования и языки- состоит в свою очередь из еще десятка). и надо выбрать именно восемь (точнее, не менее восьми).

экология у них есть в части REST (из этой части нужно обязательно выбрать 2 предмета).

аналог нашего «русского языка» тоже обязателен — «communication requirement» (в вариантах для носителей языка, и для тех, для кого английский не родной), причем плохие показатели по нему ведут к отчислению. это тоже написано по приведенным мной ссылкам.

вот насчет «экономики» в МИТ не скажу (вообще, у меня ощущение, что у америкосов это если не «врожденное», то «воспитанное образом жизни»), а нашим студентам и выпускникам (более того, значительному числу руководителей) она точно нужна.

iliaborisov

Вот в оксфорде я не нашел никаких лишних предметов

Компутер сайенс:

www.cs.ox.ac.uk/admissions/undergraduate/courses/computer_science.html

1 год:

Functional Programming

Design & Analysis of Algorithms

Imperative Programming

Digital Systems

Linear Algebra

Continuous Mathematics

Discrete Mathematics

Introduction to Logic and Proof

Probability

2 год

Models of Computation

Concurrent Programming

Compilers

Algorithms

+

часть из десяти по выбору из следующих:

Computational Complexity

Computer-Aided Formal Verification

Computer Architecture

Computer Graphics

Computer Networks

Computer Security

Concurrency

Databases

Geometric Modelling

Intelligent Systems

Knowledge Representation & Reasoning

Lambda Calculus and Types

Logic and Proof

Machine Learning

Principles of Programming Languages

3 год:

оставшиеся из 10 вышеперечисл предметов

Все успевают за три года, 4-й опционально

это просто Computer Science

Можно специализироваться на Mathematics and Computer Science Sciences — часть курсов связанных с компьютерами будет заменена на математические

Mike_soft

Если вы посмотрите на митовский курс «electrical engineering and computer science» student.mit.edu/catalog/m6a.html, www.eecs.mit.edu/docs/ug/6-2roadmap.pdf — там в курсе тоже нет общеобразовательных и гуманитарных предметов. а по факту — в программе обучения они есть, просто относятся к «общеинститутским». Утверждать, что в оксфорде полностью аналогично — я не буду, но в силу того, что «обучение гармонизируют», т.е. приводят требования к сопоставимым — может быть аналогичная MITу схема.

iliaborisov

Быть может вы правы. Я основывался на информации от выпускника мехмата, занимающегося преподаванием в Оксфорде и др английских университетов — он ведет ютуб канал, посвященный росс и заруб высшему образованию — www.youtube.com/user/rusoxford/videos (не помню в каком из видео он об этом говорил) — и я помню точно, что он говорил о том, что непрофильных предметов в оксфорде нет или намного меньше, чем в том же мгу. И обосновывается это тем, что там считают, что школьного образования достаточно для всестороннего гармоничного развития личности — то бишь это дело школы, а не вуза.

В любом случае споры довольно голословны, если не приводить конкретное количество учебных часов, посвященных непрофильным предметам.

kababok

Я именно о том, что максималистски "чёрно-бело" утверждать, что соцпредметы — полная муть и яростная фигня, я бы всё-таки не стал.

Потому что некоторые вещи понадобятся — и чем дальше карьера, тем лучше заранее хотя бы примерно знать "объём необходимого багажа знаний".

Но — встаёт вопрос качества преподавания, это бесспорно!

Себе на заметку: не забыть бы в потенциальной статье о "софт-умениях", HR-вопросах (имеющих несколько целей) и смолл-толках. :)

Fox_exe

Гдето в 5м классе посещял кружок «Радиоэлектроники», где старичок-преподаватель наглядно разъяснял основы электроники и всё, что рядом.

После школы пошол в лицей, на электрика…

Кончилось тем, что все занятия «Спец технологии» я спал. Буквально. Но оказался одним из 4х человек, кто сдал его на «Отлично».

Потом пробовал поступать в вуз, на программиста…

И за 4 месяца (Симестр) обучился тому, что обычно изучается через гугл и Youtube гдето за день-два. После чего забил на учебу и пошол работать…

Сейчас работаю на удаленке сисадмином/прогером. Получаю очень неплохую для моего города зарплату. И смеюсь над тем фактом, что 95% знаний, полученных в школе/лицее/вузе мне так и не пригодились. А оставшиеся 5% можно было бы изучить самостоятельно и значительно быстрее (Сэкономив лет 10 своей жизни).

В общем — я очень сильно разочарован в современном образовании.

Ps: Смешной случай: В лицее я говорил по Английски даже лучше учителя, хотя и путался в местоимениях и знал далеко не все слова.

Когда она задала мне вопрос «Где учил язык до этого?» — я честно ответил: «Задротил в CS и Доту на иностранных серверах».

LAutour

Все люди разные и лишь по себе не следует судить о бесполезности полученных 95% знаний.

Grox

Важно не столько, какие знания вы получаете в школе/лицее/вузе, а как их получаете. Задача этих институтов научить вас мыслить, думать, решать задачи и дать методологии решений. Например, физика, математика учат постановке задачи. А русский, литература — умению высказывать свои мысли, общаться разнообразнее.

Taliesien

Школа и ВУЗ помимо академических знаний, учат находиться в обществе.

Из своих 5 лет в ВУЗе я получил самое главное, своих друзей.

TimsTims

Кажется, зря вы бросили школу...)

alexdevyatov

Все-таки стоило доучиться вам, стоило…

AC130

Ну я, допустим, апологет.

а) Предмет по специальности тоже может быть скучный.

в) И добавлять стресса.

б) Если уж брать в качестве критерия практику, то намного эффективнее обучать человека сразу на работе. Даже в пределах одного поля деятельности простор для потенциального обучения широкий, а на практике человек все равно будет работать в узкой области. При необходимости выучить что-то новое проще это сделать "на месте" за пару дней, чем тратить 1-2 семестра. И запоминается легче, и нюансы познаются лучше когда получаемые навыки сразу применяются "в бою".

В целом ваши аргументы верны только если человек не старается учиться, а ищет способ считерить. Такой человек не будет "учиться учиться", равно как будет читерить на работе (по тем же самым причинам). А если человек прикладывает усилия даже для скучного, бесполезного предмета, то он "научится учиться". Мозг просто становится гибче, и вот уже скучный поначалу предмет даётся проще и вызывает меньше стресса.

amartology

AC130

За 2-3 месяца испытательного срока — вполне. Если человек не учится в вузе, то он идёт на работу в 16-18 лет, сразу после окончания школы, так что испытательный срок тут вполне логичен.

saege5b

Вот пришёл школьник, ему говорят:

— Мы с тобой будем изучать как правильно делать инженерно-геологический отчёт.

Выдадут список из 50+ гостов, сп, санпинов, писем и напутствуют что он за вечер всё это прочитает, а завтра будут обсуждать подробней.

Ладно, какие-нибудь «Грунты. Классификация», «Бетоны», «Металлоконструкции» ещё можно пролистать, а что делать с «Методы статистической обработки» куда без знания математической статистики лезть несколько опрометчиво, так как, в геологии некоторые моменты довольно забавны и без знания откуда ноги растут, вызывают оторопь?

iliaborisov

На сто процентов согласен. Бесит мнение что лишних знаний не бывает. Это было бы так, если бы время на учебу стремилось бы к бесконечности (ну было бы очень большое) и все это время нас бы кто-то содержал, работать не было бы нужды.

В реальности сутки ограничены 24 часами, среди которых надо выделить время на всякие важные вещи, не относящиеся к учебе., время учебы в вузе также ограничено 4 или 6 годами и так далее

А это значит, что уча всякие культурологии мы меньше учим действительно нужные для работы предметы.

К тому же вспоминая свое обучение (а это было в советское и постсоветское время) — толку от философии, права, экономики никакого не было — либо вообще не нужная информация давалась, либо поверхностная.

Защитники концепции не выделять много учебных часов программированию аргументируют это тем, что программированию можно обучиться самим. Но в таком случае ТЕМ более самим можно поизучаь философию, экономику, культурологию и пр — т.к. это вещи уж точно попроще программирования. По кр мере если брать тот уровень этих гуманит предметов, который в реальности изучается в вузе как непрофильные

Sirion

kababok

Нууу, а почему сразу НЛП?

Неужто других методик нет, и только на этих трёх буквах свет клином сошёлся? :)

Sirion

Простите, в сортах не разбираюсь.

Barbaresk

Ваш ответ неявно подтверждает утвеждение Sirion'a. Мне вот тоже показалось, что вы темните и говорите не совсем истину.

kababok

Или, например, сейчас у меня мало времени — и я пишу с телефона.

Такая версия возможна? ;)

Taliesien

А чем плох НЛП? Да, оно не работает так, как этого от него ждут. Да, его затаскали, испорочив самую его суть. Да, это он стал какой-то притчей во языцех. И тем не менее, почти все коучинговые и всякие личностные тренинги строятся на пресуппозияциях НЛП.

И, наверняка, я был другим человеком, если однажды не заинтересовался темой НЛП.

ainoneko

Free_Mic_RS Автор

Спасибо за отзыв! Ох, на лекциях по «ненужным» предметам бывало всякое, конечно. Например, у моего курса КСЕ вёл д.фил.н., к.т.н., физик-ядерщик и по совместительству проректор по науке. На его лекции ходили все, потому что он настолько круто рассказывал про физику, химию, биологию, медицину, что мы не могли не слушать. Помню, говоря про устройство атомного реактора, он говорил «тут колеблется и тут колеблется» — и волны руками. Именно от него мы научились презентовать материал на публике — просто и изящно, без зауми.

gohan

А что там колеблется?

ainoneko

Это же из

С первой же страницы вызывают недоумение выражения типа «ежу понятно», «тудым-сюдым колеблется», «треугольник АВС с финтифлюшкой на конце»…

alaskanebraska

Такие вещи (например, умение манипулировать группой) кому-то даны, а кому-то нет. Масса людей следует паре паттернов всю жизнь, один предмет в вузе в нежном для большинства слушателей возрасте этого не изменит.

rebekka1234

То чувство, когда закончил тот же универ и прекрасно понимаешь, о чем речь)

kababok

Мир тесен, да! :)

Пару месяцев назад была статья о переезде на работу в Чехию — тоже нашего земляка и «одно-ВУЗ-ника».

А вы какой факультет, если не секрет?

rebekka1234

КНТ, компьютерных наук и технологий.

Экономическую кибернетику заканчивала.

kababok

это же тот, который КиТА раньше был — или чистый КТ?

rebekka1234

Смотря, насколько раньше.

По-моему, он был ВТИ, но тех времен не застала.

APLe

Я бы ещё добавил пункт «На экзаменах значения имеют не только знания, но и удача в билете, и попавшийся преподаватель. Хорошо зная предмет, но попав к 'злому' преподавателю и получив неудачный билет, можно получить оценку ниже, чем у хуже подготовившегося, но более удачливого соседа.»

Помнится, на первой сессии для меня это стало очень большим и очень неприятным открытием.

JediPhilosopher

Мне кстати понравилось, что в этой новомодной болонской системе можно получить немного баллов за "личное отношение преподавателя к студенту". Во всяком случае видел такую графу в ведомости. Там можно получить немного, но наконец-то формально признали, что личное отношение тоже имеет значение.

h0rr0rr_drag0n

«Личностные качества студента»? Был по «ту сторону» в ИТМО несколько лет назад и тогда в ведомостях была эта графа.

На самом деле, практически невозможно запомнить весь поток, чтобы потом адекватно выставлять баллы в этом бюрократическом бреду. Немногие активные и деятельные студенты запоминаются и получают свой максимум баллов, а для остальных был питоновский скрипт, который выставлял эти «личностные качества», основываясь на успеваемости студента (в баллах) на лабах, контрольных и т.д.

Alexeyslav

Преподы разные бывают, есть и такие что помнят все выпуски спустя 30 лет.

Free_Mic_RS Автор

Что же тут хорошего?

Free_Mic_RS Автор

Да, это постоянная ситуация. И самое противное, что хоть обучись эти билеты — всё равно одни лучше знаешь, другие хуже! По техническим предметам это особенно заметно, всё равно где-то может остаться «недопонимание». А студенческая фортуна, она та ещё зараза, — обязательно возьмёшь тот билет, который хромает.

Alexeyslav

Экзамены по физике, были ответы на все билеты кроме последнего, «не попадётся же» ну я так думал… а вышло что именно он и попался.

Lezenford

Ну бывает наоборот. Я когда историю России сдавал, знал более менее информацию только по Петру I, ибо по нему готовил реферат и удачно ввернул его сразу в 3 или 4 предметах за год и потому не успел забыть. Мне попался именно этот билет и я сдал, хотя из группы 4\5 этот зачет завалили.

phaggi

Когда сдавал историю в ВУЗ, узнал об экзамене за 2 дня (направляли от работы на учебу, я не знал даже что меня направили, случайно узнал)… распечатал учебник истории, прочел за выходные от и до… до восстания Пугачева. Это первый том оказался.

Прихожу на экзамен, а мне попадаются два вопроса: восстание Пугачева и положение в Европе накануне 2 мировой.

Первый мне повезло прочесть, а второй какой-то исторический анекдот рассказал и общую 4 получил…

Alexeyslav

Обычно принимает экзамен преподаватель один, то что и веллекции. Если преподавателей несколько то они разделены на потоки более ответственные и менее ответственные. Типа одному сдают те кто учатся по специальности и их там имеют по полной, а другому те кому предмет вторичный. И никакой особой удачи в преподе в пределах одного потока.

Помню, матанализ сдавали с утра и до 6 часов вечера, всего 30 человек. Очень уж въедчивый преподаватель, все ниточки с тебя вытащит.

APLe

От места зависит. У нас (биофак МГУ) большую часть предметов младших курсов принимало по несколько человек, с более-менее случайным распределением.

На старших курсах, конечно, часто было так, что единственный преподаватель был одновременно и единственным экзаменатором.

JediPhilosopher

Добавлю несколько замечаний со стороны человека, который в ВУЗе немного преподавал (программирование), помогал принимать экзамены и сейчас занимается научным руководством у пары человек. Так сказать "взгляд с другой стороны баррикад".

8street

У нас преподы железно неделю сидят, принимают долги. А иногда и на сессии пару раз в неделю. Святые люди.

Free_Mic_RS Автор

Очень справедливое дополнение, спасибо!

vlreshet

Ещё важный пункт — первые 2 курса вы работаете на свою репутацию. Потом репутация работает на вас. Если первые 2 года вы были лучшим студентом у определённого преподавателя — то, вероятнее всего, дальше вам будут позволены поблажки, и в целом будет легче с ним. А если же первые два курса пинал балду, а потом «взялся за голову» — то есть ненулевая вероятность что в вас будут видеть идиота, и будет сложнее сдавать те же экзамены, например. По-умолчанию будут считать что вы где-то списали, повезло, угадали, итд.

JediPhilosopher

Редко какой преподаватель и курс идут больше 2-3 семестров. За один семестр так точно репутацию особо не успеть создать.

Можно пробовать налаживать отношения с деканатом — участвовать во всяких субботниках, квнах и прочей фигне, быть в каждой бочке затычкой. Тогда можно даже особо не учиться — репутация «он раздолбай, но он наш раздолбай, полезный» часто позволяет срезать многие углы. Могут и зачет за спиной препода поставить.

HappyGroundhog

Обычно большинство преподавателей листают зачетку назад и ориентируются на предыдущие оценки… Хотя это в корне неверно, но если преподаватель сам не уверен в оценке, то предыдущие «заслуги» дают ему некий базис. Если у вас зачетка отличника — это работает на вас. Если у вас там плохие оценки, наденьте скрепку. Обычно никто скрепку специально не снимет и тогда вас будут оценивать по вашим текущим знаниям. Лично я очень старался быть беспристрастным и не открывал зачетку до момента вынесения вердикта (преподавал). Но, есть одна беда, я слишком добр. Если человек знал на 4, а у него полный семестр пятерок… лично у меня рука не поднималась поставить 4 и запороть ему стипендию отличника. Приходилось либо давать новые вопросы, либо предлагать ему самому принять решение. Этот тот случай, когда репутация работает на вас.

JediPhilosopher

Честно скажу, что мне даже в голову бы не пришло, смотреть на оценки по другим предметам пытаясь выяснить, что ставить по нему.

Зато я неоднократно наблюдал, как люди таким образом получали полную зачетку пятерок не делая вообще ничего. Самое сложное — получить пару первых, а затем «ну постаааавьте пятерочку, я же на повышенную стипендию/красный диплом иду». Тьфу. У тех же краснодипломщиков по ощущениями меньше половины было «честных» пятерок, все остальные получены вымаливанием и унижениями перед преподами (поэтому с тех пор для меня факт наличия у человека красного диплома — скорее отрицательный, чем положительный).

HappyGroundhog

Обычно до 3-го курса не работает) Суровые преподаватели честно говорят «ну если на пятом курсе моя тройка или четверка будет мешать красному диплому, найдешь меня и пересдашь!». А что касается «краснодипломщиков», то на моем 5-м курсе, где я преподавал, уже достаточно явно видно когда человек откровенно вкалывает. Были девочки, которые не до конца понимали предмет, но с нереальным усердием пытались выяснить всё непонятное и честно заслужить «отлично». А были просто раздолбаи, которым всё равно что поставят. Хотя, справедливости ради, средний балл еще ни разу не пригодился нигде) Даже при приёме на работу меня интересуют знания и опыт, а не средний балл. И в данном случае наличие красного диплома чаще всего говорит о трудолюбии и усидчивости (вкупе с ответственностью). Хотя встречаются и ваши варианты) Диплом красный есть, а знаний нет…

Free_Mic_RS Автор

Не получалось иметь 5, ничего не делая. Но что правда, то правда: в случаях «между 4 и 5», «3 и 4» прошлые заслуги из зачётки стимулировали более высокий балл. И отчасти это справедливо: даже очень хороший студент в какой-то момент может провалиться, не доучить, проблемы там личные…

Free_Mic_RS Автор

Да-да-да, только потом приходят такие «активисты» на работу и начинают втирать, что они стихи читали на Студвесне и организовывали работу студентов над «подготовкой первичной концепции стратегии формирования молодёжной политики». Ну и кому это надо? Как там у классика? «Забудь дедукцию, давай продукцию». А вот на госслужбе такие личности как раз востребованы, да…

vlad-ss

О-очень сильно зависит от универа, факультета и кафедры. У нас, например, многие преподаватели могут вести предметы от второго до четвёртого курсов (бакалавриат), а некоторые и на магистратуре преподают. Таким образом, толковые (субъективно, конечно) студенты к четвёртому курсу примелькиваются и отношение к ним действительно лучше. Естественно, в обратную сторону это тоже работает.

Ещё не забывайте, что преподаватели общаются между собой. И, зайдя по личному вопросу в аудиторию, где идёт практика, один преподаватель вполне может походя сказать про какого-нибудь студента что-нибудь хорошее или не очень. Это тоже может оказать определённое влияние на отношение к учащемуся.

Вот студентов, которые бы «брались за голову», вспоминается очень мало (хотя были, да). Обычно либо студент учится/ходит на занятия/работает на практиках/просто работает по специальности (и поэтому уже в чём-то разбирается), либо он не учится/не ходит и, соответственно, создаёт впечатление несколько… эээ… дендроидное, скажем так. Причём от предмета это мало зависит (за нечастыми исключениями).

Опять же очень сильно зависит от универа. Не забывайте следующее. Студент-бакалавр в универе сейчас обычно на четыре года, отношения с деканатом как правило и того меньше, а преподаватели там работают часто куда как дольше и портить с ними отношения ради студента деканат будет далеко не всегда. Вот попросить за студента могут, могут дать лишнюю попытку на сдачу зачёта/экзамена. Ставить оценку за спиной — это возможный скандал и/или испорченные отношения, что мало кому нужно. Обходные варианты есть, но ими, опять же, не всегда пользуются.

alexhott

часто одни и те же преподаватели ведут разные дисциплины на разных курсах

maslyaev

Ещё маленький нюанс про «ненужные» предметы, который сначала студенту не очевиден.

Бывает так, что получить свой трояк (а больше, допустим, и не надо) по ненужному предмету не составляет никакой проблемы. Студент, естественно, на предмет забивает. И даже бывает так, что предмет реально в жизни не пригождается. Но… В общем, не всё так просто.