Кремниевая долина впряглась в сложный биологический проект, и не вывезла

У них были ресурсы двух крупных компаний, лучшие эксперты по биологии и электротехнике. И всё же исследователи из Alphabet и Novartis не смогли создать точный датчик глюкозы в контактных линзах.

Технический директор Брайан Отис, работающий в Verily, научном подразделении холдинга Alphabet, объявил у в блоге компании, что компании решили «заморозить» проект создания датчика глюкозы, вставляющегося в глаз. Им не удалось добиться точных и постоянных результатов работы устройства в клинических испытаниях.

Это объявление наверняка расстроило толпы людей, страдающих от диабета 1 типа, и ждущих появления лёгкого и неинвазивного способа отслеживания уровня сахара (глюкозы) в крови. Пока что этим людям и дальше придётся колоть пальцы по нескольку раз в день, чтобы измерять уровень глюкозы в крови.

Однако это объявление не стало сюрпризом для многих учёных, которые уже несколько десятилетий безуспешно пытались создать подобные датчики [хотя есть некоторые позитивные отзывы о работе российских учёных / прим. перев.]. Исследователи пытались отслеживать глюкозу не только в слёзах, но и в других выделяемых телом жидкостях, таких, как пот, слюна и моча. И все эти проекты провалились один за другим.

Некоторые из учёных пришли к выводу о принципиальной невозможности создания подобного датчика. «По-настоящему неинвазивные биологические измерения – это наш святой Грааль, который очень и очень тяжело найти», — говорит Джейсон Хейкенфелд, директор Лаборатории инновационных устройств при Университете Цинциннати, сооснователь стартапа датчиков пота Eccrine Systems. «К примеру, в нашей работе с потом у нас ушло семь лет академических исследований» просто для того, чтобы продемонстрировать, что по поту можно точно и постоянно измерять другое анализируемое вещество – алкоголь, сказал он.

Хейкенфелд говорит, что Eccrine Systems в ближайшее время не собирается заниматься измерениями глюкозы, из-за сложностей, связанных с получением точных периодических измерений.

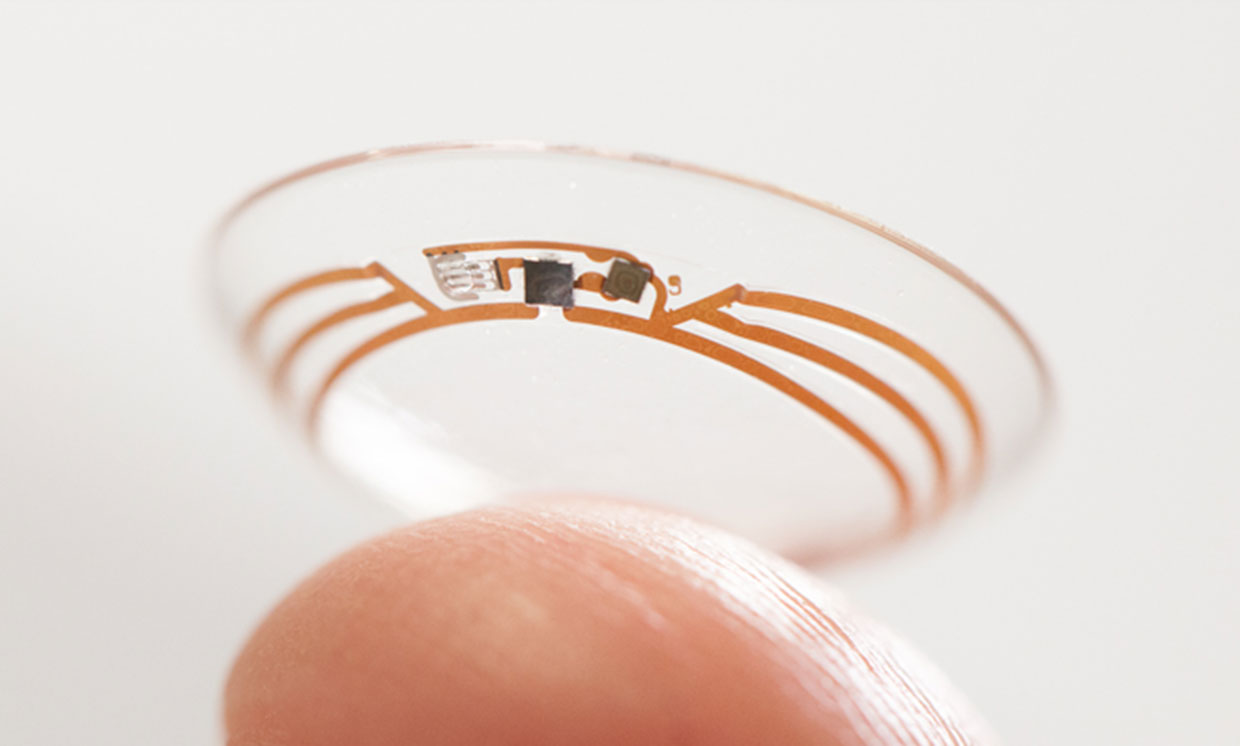

Ещё более трудная задача – это отслеживание глюкозы в слезах, говорит он, из-за небольшого размера глаза и его сложной среды. Слёзы испаряются, текут в разных направлениях по глазу, могут задержаться за линзой, их объём увеличивается во время плача или резки лука, а стимулировать выработку слёз для измерения глюкозы не представляется возможным, в отличие от пота. Внутриглазной датчик должен преодолеть все эти препятствия, оставаясь небольшим и достаточно гибким, чтобы находиться на глазном яблоке, не мешая зрению.

Несмотря на эти сложности, когда основатели проекта умных контактных линз, вышедшего из Google X, объявляли о начале своей работы в 2014 году, они надеялись «взломать загадку слёзной глюкозы». Они скооперировались с Alcon, подразделением Novartis, занимающимся уходом за глазами, чтобы реализовать этот проект.

Прошло четыре года, и, судя по всему, как и многим другим компаниям до них, им пришлось выбросить белый флаг – по крайней мере, пока. Они обнаружили, что «помехи от биомолекул в слезах приводят к затруднениям в деле точного измерения небольшого количества глюкозы в слёзной плёнке». Кроме того, «клинические исследования продемонстрировали наличие трудностей в достижении стабильного состояния среды, необходимого для надёжного измерения уровня глюкозы», как написал Отис в своём посте. Иначе говоря, у них не вышло получать единообразные и точные результаты измерения уровня глюкозы.

Кроме измерения уровня глюкозы, компании работали над такими задачами, как создание самостоятельно аккомодирующих контактных линз для коррекции пресбиопии (потери возможности фокусировать взгляд на близко расположенных объектах) и умных внутриглазных линз, улучшающих зрение после удаления катаракты. Отис сказал, что компании продолжат работу над двумя этими программами.

Объявление от Alphabet было сделано на следующий день после того, как в журнале IEEE Spectrum появилась статья, в которой эксперт предполагал, что проект по измерению глюкозы от этой компании не был успешным. В статье описывался другой глазной датчик глюкозы, разработанный компанией Noviosense, и продемонстрировавший положительные клинические результаты на ранней стадии.

Комментарии (28)

Vsevo10d

22.12.2018 13:57+1Не так давно общался с офтальмологом, который говорил, что состав слезы может меняться на порядки в зависимости от условий, и индуцированная слеза типа «что-то в глаз попало» вообще не похожа по составу на ту слезную пленку, которую наносят на роговицу наши веки.

Этот человек был не рядовым врачом из поликлиники, но и не каким-то выдающимся ученым, то есть странно, что разрабам в самом начале научный консультант не объяснил принципиальную невозможность корректного измерения чего бы то ни было в слезе.

Tortortor

22.12.2018 14:13существует три или четыре типа слёз, разных по своим физико-химическим свойствам.

nvshap

22.12.2018 15:51То, что состав меняется вовсе не означает «по умолчанию», что корректного измерения быть не может. Можно вносить коррекцию, в зависимости от «источника» слезы, можно искать относительные зависимости для разных составляющих, можно ещё что-нибудь хитрое придумать.

Очевидно, они надеялись, что смогут найти способ измерения с достаточной точностью даже в такой изменчивой среде, но не сложилось. Что ж, исследовательская деятельность потому и называется исследовательской, что нельзя заранее знать получишь ли ты нужный тебе результат или нет.

Paskin

22.12.2018 21:33Скорее всего предполагалось измерять несколько факторов, своего рода контекст — и в этом контексте интерпретировать результаты. Либо «натренировать» систему для конкретного пользователя, используя данные обычного глюкометра на первом этапе.

Возможно, не смогли достичь нужной точности.

OldGrumbler

23.12.2018 00:29Да как всегда, для хайпофагов ВНЕЗАПНО оказалось что

Слёзы испаряются, текут в разных направлениях по глазу, могут задержаться за линзой, их объём увеличивается во время плача или резки лука, а стимулировать выработку слёз для измерения глюкозы не представляется возможным, в отличие от пота.

— Какой удар отклассикареальности! )))

ClearAirTurbulence

22.12.2018 14:17да ладно неинвазивно, даже микроиглы до сих пор не сделали, хотя тоже были разговоры

PleaseKING

22.12.2018 16:51Я уже 8 лет наблюдаю за развитием разных стартапов по разработке новых биологических датчиков — занимаемся интеграцией данных с них — и пришел к выводу, что никаких прорывов в этой области ожидать не стоит, пока не появится дешевый и надежный способ имплантации сенсоров. Такое ощущение, что все, что можно достичь без этого, уже сделано, а организм очень хорошо защищает свое внутреннее состояние.

darksshvein

22.12.2018 17:12может не взлетел потому, что и инвазивных датчиков толком нет? я бы некисло заплатил, чтобы был хотя был интегрированный в тело, работающий датчик. но и о таких не слышно. достаточно компактных.

OldGrumbler

23.12.2018 00:36Тело, знаете ли, ОЧЕНЬ не любит инородных предметов. Даже если они не враждебны явно, оно обращивает их соединительной тканью — не со зла, а на всякий случай.

И в этом плане оно идет шагов на… цать впереди наивных ИТ-шных защиток и фаейрвольчиков )))

Просто там был совсем другой путь разработки, без хайпов с модными фрймворками, зато с тестами на пока еще живых юзерах. Удачные ветки оставили потомство.

darthmaul

22.12.2018 21:06Носить явно неудобную контакную линзу ради измерения глюкозы? Неудобная — потому что даже обычные сверхтонкие силикон — гидрогелевые линзы ощущаются, начинаю сушит глаз и т.д. А тут ещё и «начинку» электронную нужно вместить. А для диабетиков лучше было б вживить чип под кожу. Заодно и ограничения на габариты/вес/энергопотребление гораздо проще.

orion76

23.12.2018 00:07-1Медицина — отличный «бизнес».

А тут такой парадокс — чем лучше лечишь, тем меньше рынок сбыта.

И какой смысл серьезно вкладываться в подобные разработки?

Какое-то время следил за подобными «стартапами», но большинство из них через время почему-то «закрываются» или «текут» чересчур вяло.

Короче, надежда на «доброго-умного волшебника» умерла.

Хочешь жить, надейся только на себя.

Archon

23.12.2018 07:05Это участь всех стартапов, открытых по принципу «а как это будет работать — я ещё не придумал». Только единицам удаётся превратить красивую дизайнерскую идею в готовый продукт, если дизайнер рисовал в отрыве от реальности. И никуда от этого не деться.

Гораздо более серьёзный бич эпохи кикстартера — выдать сырую идею за почти готовый продукт, собрать предзаказы, а потом сказать «ой ребят, что-то не получилось». Эти ребята хотя бы не продавали обещания, а играли на свои деньги.

orion76

23.12.2018 09:10Хм… «хорошие» люди НЕ минусуют карму тем кто имеет, отличное от их, мнение.

Значит карму минусуют «плохие» люди.

Следовательно, «хороший» человек на хабре обязан иметь «отрицательную» карму-)

Продолжайте-не останавливайтесь… Поднимайте мою самооценку-)

vk2

23.12.2018 12:22Вы недооцениваете проблему и рынок. Если Вы разработаете надежный доступный способ неинвазивного непрерывного мониторинга глюкозы, вы 1) станете миллиардером 2) вам поставят памятник

leR12

23.12.2018 12:59да памятник быстро поставят… а вот богатым вряд ли

vk2

23.12.2018 13:20Выручка только компании Dexcom (один из основных игроков на рынке) в 2018-м году составляет 0.9 млрд долларов, валовая прибыль почти 0.6 млрд, и рынок будет только расти, т.к. 1) диабет неизлечим 2) мы не можем предотвратить диабет первого типа 3) и предсказать точно тоже не можем

Vnuchok

23.12.2018 20:21Медицина — отличный «бизнес»

Согласен. Отлично делаешь — быстрее и дороже купят.

чем лучше лечишь, тем меньше рынок сбыта

Разумеется. Вспомните советские чугунные сковороды. Сделаны на века! Досталась такая от родителей мне. От меня ещё моим детям достанется. Ибо вечная она. Однако, их выпускали как бы впрок — они не ломались. Спасало то, что их Китай скупал на свои нужды. Поговаривали, что они наши сковороды переплавляли и нам изделия перепродавали. Не то, что современные сковороды… Лет на пяток хватит и всё. Я уж молчу о бумажных китайских… Но и всякие там тефаль, то тефлон стёрся, то термоспот перестал менять цвет… Ибо качественно сейчас делать невыгодно. И только в медицине за хорошее качество платят любые деньги… Жизнь-то одна и хочется прожить её максимально здоровым.

Aquahawk

Интересно, а есть у кого-нибудь разработки по вживлению чипа. Типа RFID капсул, только чтоб могла и глюкозу мерять сама. Ну чтоб пару лет срок службы хотяб. Вшил, и только подзаряжай удалённо да показания снимай.

kvasdopil

Вообще говоря проблема на данный момент решена, на рынке есть решение FreeStyle Libre, которое позволяет мониторить уровень глюкозы без прокалывания пальцев. Выглядит как пластиковая шайба сантиметра 3-4 диаметром, приклеивается на предплечье, данные снимаются по NFC на телефон. Видимо потому и закрыли проект с глазной линзой, что у конкурентов решение не хуже по характеристикам и уже продаётся.

denis-19

у FreeStyle Libre сканер стоит 4500 руб. + датчик стоит 4500 руб., но тоже там есть прокол.

Одна из частей датчика шириной 0,4 мм (эквивалент толщины человеческого волоса) вводится под кожу на глубину 5 мм и автоматически измеряет концентрацию глюкозы каждые 15 минут

У ланцетов размер иглы: 21G (0.8 мм), глубина прокола: 1,8-2,4 мм.

Ну и минус постоянного прокола под датчиком:

Большинство людей не испытывает неприятных ощущений на коже при ношении датчика FreeStyle Libre. В исследовании, проведенном подразделением Abbott для пациентов с сахарным диабетом, 93,4% пациентов (n=30) сообщили, что при ношении датчика они не ощущали, либо абсолютно не ощущали, дискомфорта. 29 человек успешно прошли исследование; 1 человек завершил исследование через 3 дня из-за раздражения в области контакта датчика с кожей (внутреннее исследование компании Abbott, 2014).

RealSaniok

Сканер (ридер) в принципе необязателен. Достаточно смартфона с NFC

Про раздражение где-то писали что оно происходит в основном на клеевую основу

Mad__Max

Нефига же себе у кого-то волосы — как щетина у матерого кабана… Бедняге наверно бритвы и машинки для стрижки по спецзаказу изготавливать приходится — обычные не возьмут.

Потому что нормальные человеческие волосы ~0.1мм, а не 0.4мм.

Видимо как «профессиональная» ходьба у риэлторов — «5 минут от метро пешком» (с), хотя даже по прямой расстояние больше километра.

RealSaniok

«без прокалывания пальцев» таки да, но при установке прокол в предплечье таки делается

Также датчик живёт всего 14 дней и весьма боится дверных косяков (установить обратно отвалившийся датчик весьма сложно и небезопасно)

courser

Проблема в отсутствии электрохимических датчиков с большим ресурсом, это раз. Вторая проблема в капсуляции инородных предметов соединительной тканью, когда датчик теряет оперативный контакт с кровеносной системой.

А так хоть мобилу вшить можно.

DGN

Скорее вторая проблема, это первая. Ресурс датчика, это задача инженерная. А вот как заставить организм не считать датчик инородным телом — это вопрос на миллион$!