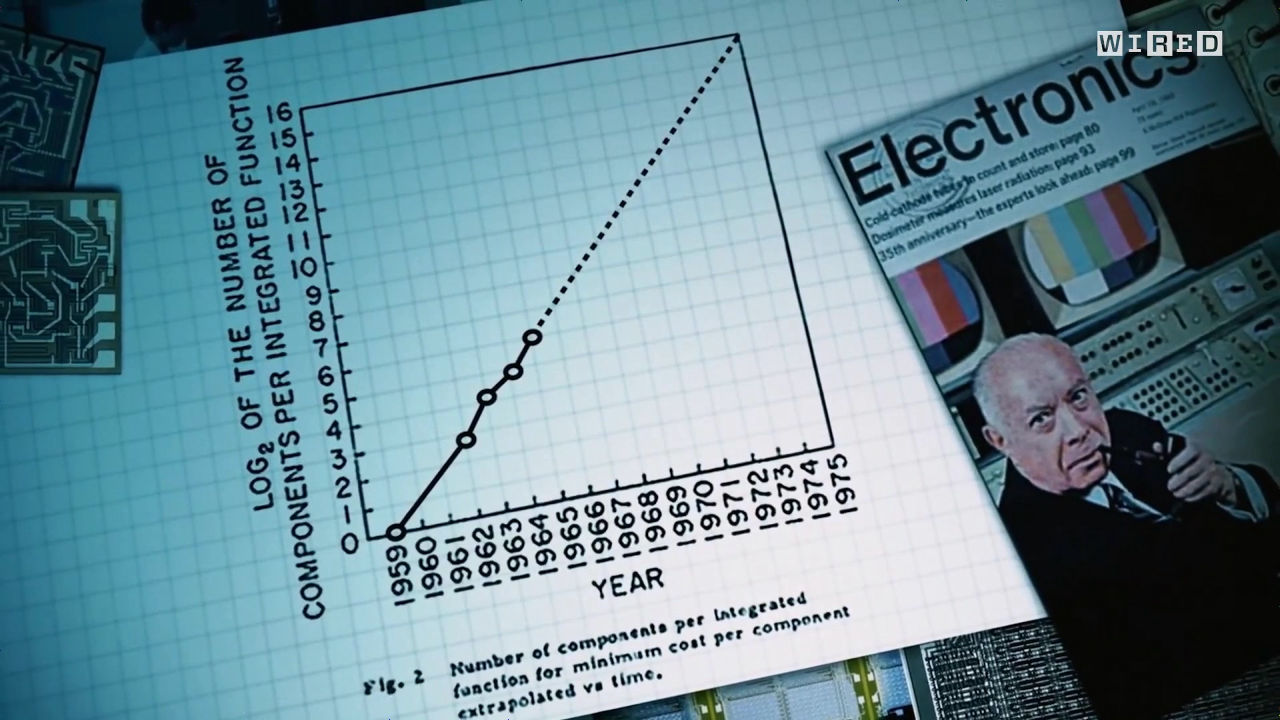

Журнал Electronics в 1965 году опубликовал широко известную сейчас статью об объединении компонентов интегральных систем, автором которой был Гордон Мур, в будущем основавший корпорацию Intel. В свое время это было сенсацией, особенно в те времена когда компьютер казался чем то невероятным даже для образованных людей. Мур провел анализ развития компьютерных технологий за последние 5 лет и вывел прогноз на следующие 10. Гордон Мур буквально задал темпы развития технологий, и уже четыре десятилетия разработчики процессоров следуют ему. Этот закон не является научным, физическим или каким либо законом как таковым, это лишь наблюдения одного человека за развитием одной компании, который вдруг начал работать. Стоит понять, почему?

Следуя этому закону очень просто прогнозировать развитие it технологий и компаний которые эти технологии предоставляют. Стало понятно, что это именно то, что нужно для компаний: потребитель ожидает прирост производительности вдвое каждые 2 года, и производителю нет нужды говорить об этом, потребитель и так ожидает этого. Также, можно сказать, этот закон регулирует темпы развития. Можно сделать прорывную, очень современную технологию, но после долгое время невозможно будет выпустить что то более технологичное. Для производителя очень важно обновление поколений, преимущества нового должны быть очевидны, цена обычно ниже, а производительность выше. За исключением довольно дешевых решений. Тут важно продать большое количество не слишком современных решений и только так это принесет доход, обновлять их практически бессмысленно. Это было очевидно даже в те времена, и компания intel приняла на вооружение этот закон, начала следовать ему, а там и вся индустрия подтянулась. Стоит сказать, что подобные законы не слишком хороши. Их проблема в очень малой гибкости самого представления увеличения мощности при уменьшении размеров. В погоне за мощностью мы постоянно встречаемся со стеной ограничений проблем, которые нам нужно решить здесь и сейчас, или компания не сможет выпустить новое поколение процессоров. Некоторые ограничения были очень мощные, и это большая заслуга тех людей, что делали архитектуры этих процессоров, что удалось обойти эти ограничения. Это подгоняло всю индустрию, несвоевременное представление технологий в их не очень качественном виде могло выдать проблемы в будущем. В другие времена технологии позволяли создать настоящий прорыв, но это решали забыть как страшный сон и все таки следовать закону.

Есть несколько основных ограничений на пути развития процессоров:

-технологические проблемы печати транзисторов очень малых размеров.

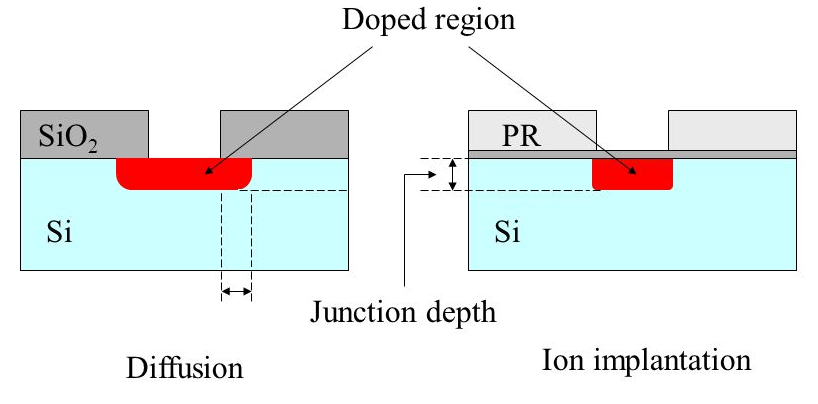

Диффузия против ионной имплантации.

Два принципиально отличающихся друг от друга метода печати полупроводников, от которых зависит, насколько малый техпроцесс мы можем напечатать. Если не вдаваться в сложную терминологию, то диффузию описывают так: при термической диффузии максимальная концентрация примеси всегда на поверхности и монотонно убывает с глубиной т.е. с помощью некоторых факторов (температуры, концентрации) мы можем регулировать скорость диффузии, но процесс неизбежно распространяется во все стороны (растекается) увеличивая максимально возможный техпроцесс. Но на его замену пришел более современный метод легирования: при ионной имплантации атомы легирующей примеси ионизируют в сильном электрическом поле и облучают потоком ионов поверхность пластины с подготовленной заранее оксидной маской, что дает нам возможность управлять процессом во все стороны. На данный момент этот способ легирования еще имеет потенциал и не требует замены.

- ограничения размерности кристалла

Длина распространения волны света, очевидно, зависит от ее частоты. Волна частотой 4000Мгц имеет длину 7.5 см. Учитывая то, что волна в процессоре распространяется не прямолинейно, то максимальный размер кристалла кремния процессора еще меньше, именно тот, который мы привыкли видеть, и нельзя сделать его больше.

- проблема высокого потребления процессоров

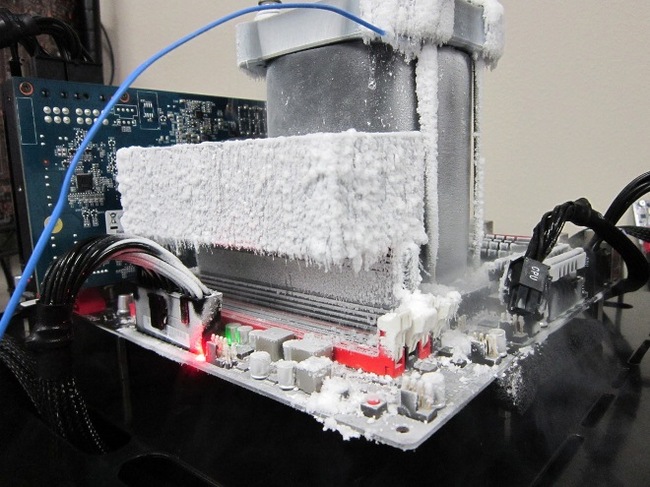

С возрастанием частоты, числа транзисторов и некоторых других факторов прямо пропорционально возрастает нагрев. Он всегда должен быть в разумных пределах, никто не захочет покупать процессор, который придется охлаждать с применением жидкого азота. Потребление уменьшается с уменьшением техпроцесса, т.к. свет преодолевает меньшее расстояние и приводит к меньшему нагреву, также процессор нагревается неравномерно, но для его эффективного охлаждения нужно распределить температуру.

Прогрессирующее возрастание потребления от частоты процессора в этом случае накладывает очень жесткие рамки по максимальной частоте процессора, когда-то давно это было не очевидно, все представляли процессор будущего с частотой в десятки раз превышающие те, что мы видим сейчас. Условно говоря, повышение частоты процессора в 2 раза дает нам в 2 во второй степени раза большее потребление и тепловыделение. Тем не менее даже без возрастания тактовой частоты теми темпами, что были в прошлом веке, закон Мура в некотором смысле работал, и процессоры действительно становились мощнее, другими способами.

- ограничения размерности кристаллической решетки кремния

<

Минимальная размерность полупроводникового затвора транзистора ограничена не только технологиями, при которых достигается минимально возможный размер элемента, но и размером кристаллической решетки кремния. Ее размерность составляет 0.5 нанометров, но определенно элемент не может быть такого же размера, что и кристаллическая решетка и близко к нему. Можно сделать вывод, что минимальный возможный размер затвора может быть равен примерно 1 нанометр, но это теряет смысл, так как настолько близко расположенные затворы не смогут работать вместе с другими, что вызовет сбои. Сложно предугадать, какие технологии будут использованы в будущем, но, скажем, размер затвора в 4 -5 нанометров можно считать предельным, но только лишь для кремния.

Закон Мура и современный рынок процессоров.

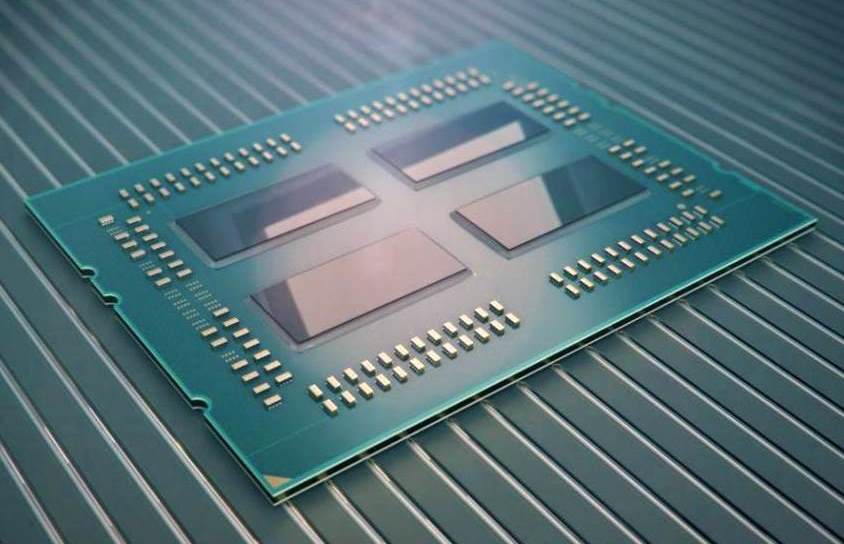

Рынок процессоров уже давно находится в стагнации. Мало того, что разработка новых технологий постепенно замедляется, так еще и эти технологии не приносят очевидного прироста производительности. Тем не менее, мы не замечаем каких либо проблем, новые процессоры все же мощнее и лучше старых. Когда производительность на ядро достигает своего пика, на помощь приходит многоядерность и многопоточность. Стратегия популяризации многоядерных систем — довольно перспективная стратегия развития. Ее придерживается компания AMD. Популяризация многоядерности необходима потому, что далеко не все программы и приложения поддерживают большое количество ядер. Некоторым и вовсе необходим один высокопроизводительный поток, который по производительности будет слабее на многоядерном процессоре чем на процессоре с количеством потоков меньше 8 (при схожей частоте и техпроцессе). Но необходимо менять это. Многоядерный процессор намного более многозадачен, когда программа использует довольно мало ресурсов процессора, но при этом занимает поток. Многоядерный процессор очевидно лучше справится с этим и будет менее нагружен. Нам же остается только ждать.

Комментарии (10)

DySha

22.03.2019 13:28Стратегия популяризации многоядерных систем довольно перспективная стратегия развития. Ее придерживается компания AMD. ...

Название /маркетинговой/ статьи прямо в точку.

DrunkBear

22.03.2019 14:10Простите, а разве не Intel начал рассказывать про преимущества многопоточности на Pentium4 с HT?

DySha

22.03.2019 14:23Я про то что статья довольно кривая и маркетинговая.

Полезной и новой информации в ней примерно ноль.

Заголовок соответствует в первую очерередь назначению статьи а не ее содержанию.

З.Ы. Интел не только рассказали, но и доказали преимущество многопоточности и многоядерности.

DrunkBear

22.03.2019 15:12IMHO всё немного наоборот: когда на столах появились процессоры с многопоточностью/ядерностью — начали и код распараллеливать, а не играть в «кто лучше зацепится на core 0», но это уже утверждение формата курицы и яйца.

CorneliusAgrippa

22.03.2019 13:56Проблема с печатью есть, но она не имеет никакого отношения к форимрованию легированных слоев (как указано в первой части статьи). Когда я пришел в индустрию около 20 лет назад (это была технология 180 нм), для получения легированных диффузия уже не использовалась, только ионная имплантация.

Ограничения с печатью связаны с ограничениями фотолитографии, которая идет по пути уменьшения длины волны (было 365 нм 20 лет назад, сейчас почти готово 13.5 нм). Но про это в статье вообще ничего нет.

Кстати, AMD придумала многоядерную архитектуру потому, что не могла обеспечить высокий выход годных больших по площади процессоров и было принято решение делать несколько ядер поменьше — дефект убьёт не сразу весь процессор, а одно (или не одно, но по крайней мере, не все) ядро и процессор можно будет продать как более дешевую версию с меньшим количеством ядер. Ну а потом оказалось, что такая архитектура еще и работает быстрее, и тогда Интел (у которого никогда не было пробем с выходом годных) подтянулся.

Qwest_Prozto Автор

22.03.2019 17:48-1Спасибо за информацию. Видимо про ионную имплантацию читал устаревший материал. Да и вообще хотел попробовать написать статью попроще, так сказать понятной для всех, хотя теперь уже понял что лучше углубляться в тему чем писать поверхностно не понятно о чем.

p_fox

22.03.2019 14:02Я что-то не понял. Какая волна света распространяется в процессоре?!

З.ы. много пунктуационных ошибок в тексте.

maxzhurkin

23.03.2019 08:54Это про то, что если сложное синхронное устройство проектируется из предположения о бесконечной скорости света, то частота его тактового генератора, его размер и фактическая скорость света должны определённым образом соотноситься. Просто, «чтобы запутать читателя», автор или его первоисточник зачем-то связал частоту тактов и скорость света в частоту и длину волны некоего излучения

Kopilov

Залейте картинки на habrastorage.org, пожалуйста.

У нас (и не только) на работе блокируют pikabu.ru

Грустно видеть статью без картинок, когда они должны там быть.

Qwest_Prozto Автор

Исправлено.