В исследовании, опубликованном 15 февраля 2019 года, геофизик Джессика Ирвинг и студент-магистрант Венбо Ву из Принстонского университета, в сотрудничестве с Сидао Ни из Геодезического и Геофизического Института в Китае, использовали данные, полученные во время мощного землетрясения 1994 года в Боливии, для нахождения гор и других топографических элементов на поверхности переходной зоны глубоко внутри мантии. Этот слой, находящийся на глубине 660 километров под землей, разделяет верхнюю и нижнюю часть мантии (не имея формального названия для этого слоя, исследователи назвали его просто «660–километровая граница»).

Для того чтобы «посмотреть» так глубоко под землю, ученые использовали самые мощные волны на планете, вызванные сильнейшими землетрясениями. «Вам нужно сильное и глубокое землетрясение, чтобы встряхнуть планету» – сказала Джессика Ирвинг, доцент геофизических наук.

Большие землетрясения намного мощнее обычных – энергия которых увеличивается 30–кратно при каждом дополнительном шаге вверх по шкале Рихтера. Ирвинг получает свои лучшие данные с землетрясений с магнитудами 7.0 и выше, потому что сейсмические волны, посылаемые настолько мощными землетрясениями, расходятся в разные стороны и могут пройти через ядро на другую сторону планеты и обратно. Для этого исследования ключевые данные были получены с сейсмических волн, которые были зарегистрированы с землетрясения с магнитудой 8.3 – второе самое глубокое землетрясение, когда-либо зарегистрированное геологами, – которое потрясло Боливию в 1994 году.

«Землетрясения такого масштаба случаются не часто. Нам очень повезло, что сейчас установлено намного больше сейсмометров по всему миру, чем 20 лет назад. Сейсмология также сильно изменилась за последние 20 лет благодаря новым инструментам и компьютерным мощностям.

Сейсмологи и специалисты по анализу данных используют суперкомпьютеры, такие как Принстонский кластерный суперкомпьютер Тигр, для симуляции сложных поведений рассеивающих сейсмических волн глубоко под землей.

Технологии основаны на фундаментальных свойствах волн: их способность отражаться и преломляться. Точно так же как и световые волны могут отскакивать (отражаться) от зеркала или изгибаться (преломляться), когда проходят сквозь призму, сейсмические волны проходят сквозь однородные породы, но отражаются или преломляются, когда встречают неровные поверхности на пути.

«Мы знаем, что почти все объекты имеют неровную поверхность и поэтому могут рассеивать свет», – сказал Венбо Ву, главный автор этого исследования, который недавно получил степень кандидата наук в геономии и сейчас проходит постдокторантуру в Калифорнийском Технологическом Институте. «Благодаря этому факту мы можем «видеть» эти объекты – рассеивающие волны несут информацию о неровности поверхностей, которые встречаются им на пути. В этом исследовании мы изучали рассеивающие сейсмические волны, распространяющиеся глубоко внутри Земли, чтобы определить неровности найденной 660–километровой границы».

Исследователи были удивлены, насколько неровна эта граница – даже более, чем поверхностный слой, на котором мы живем. «Другими словами, этот подземный слой имеет топографию сложнее, чем Скалистые Горы или горная система Аппалачи», – уточнил Ву. Их статистическая модель не смогла определить точные высоты этих подземных гор, но существует большая вероятность того, что они намного выше, чем что-либо на поверхности Земли. Также ученые заметили, что 660-километровая граница тоже неравномерно распределена. Таким же образом, как и наземный слой имеет гладкую поверхность океана в одних частях и массивные горы в других, 660–километровая граница также имеет неровные зоны и гладкие пласты на своей поверхности. Исследователи также изучили подземные слои на глубине 410 километров и на вершине среднего слоя мантии, однако не смогли найти похожую неровность этих поверхностей.

«Они обнаружили, что 660–километровая граница так же сложна, как и поверхностный земной слой», – сказала сейсмолог Кристина Хаузер, доцент Токийского Технологического Института, которая не участвовала в этом исследовании. «Использовать сейсмические волны созданные мощными землетрясениями, чтобы найти 3 километровую разницу в высоте рельефа находящегося 660 километров глубоко под землей — это невообразимый подвиг.… Их открытия означают, что в будущем, используя более сложные сейсмические инструменты, мы сможем обнаруживать ранее неизведанные, малозаметные сигналы, которые раскроют нам новые свойства внутренних слоев нашей планеты».

Сейсмолог Джессика Ирвинг, доцент геофизики, держит два метеорита из коллекции Принстонского Университета, содержащие железо и предположительно являющиеся частью планетеземалей.

Фото сделано Денис Аппелуайтом.

Что это означает?

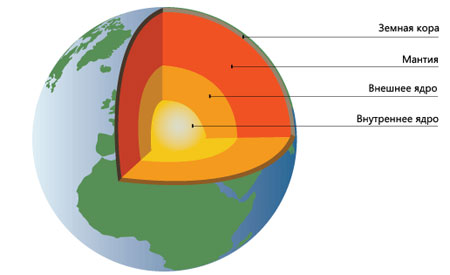

Существование неровных поверхностей на 660–километровой границе имеет важное значение для понимания как формируется и функционирует наша планета. Этот слой разделяет мантию, составляющую около 84 процентов объема нашей планеты, на верхние и нижние секции. Годами геологи спорили о том, насколько важна эта граница. В частности, они изучали, как тепло транспортируется сквозь мантию – и перемещаются ли нагретые породы с границы Гутенберга (слой, разделяющий мантию от ядра на глубине 2900 километров) вверх до вершины мантии или это перемещение прерывается на 660–километровой границе. Некоторые геохимические и минералогические данные предполагают, что верхние и нижние слои мантии имеют разные химические составы, что поддерживает идею о том, что оба слоя не смешиваются термально или физически. Другие наблюдения предполагают, что верхние и нижние слои мантии не имеют никакой химической разницы, что порождает спор о так называемой «полностью–перемешанной мантии» («well-mixed mantle»), где оба слоя мантии участвуют в смежном цикле теплообмена.

«Наше исследование предоставляет новый взгляд на этот спор», – сказал Венбо Ву. Данные, полученные из этого исследования, предполагают, что обе стороны могут быть частично правы. Более гладкие пласты 660–километровой границы могут образовываться из–за тщательного, вертикального смешивания, где более неровные, горные зоны могли быть образованы в месте, где перемешивание верхних и нижних слоев мантии не проходило также плавно.

Вдобавок, неровность слоя на найденной границе была обнаружена в больших, средних и малых масштабах учеными-исследователями, что в теории могло быть вызвано тепловыми аномалиями или химической гетерогенностью. Но из-за того, как тепло переносится в мантии, объясняет Ву, любая тепловая аномалия малого масштаба была бы сглажена в течение нескольких миллионов лет. Таким образом, только химическая гетерогенность может объяснить неровность этого слоя.

Что могло бы послужить причиной настолько значительной химической гетерогенности? Например, появление каменных пород в слоях мантии, которые принадлежали земной коре и перемещались туда в течение многих миллионов лет. Ученые долго спорили о судьбе плит на морском дне, которые проталкиваются внутрь мантии в зонах субдукции, коллизии которых происходят вокруг Тихого Океана и в других частях земного шара. Вейбо Ву и Джессика Ирвинг предполагают, что остатки этих плит могут сейчас быть сверху или снизу 660–километровой границы.

«Многие считают, что это довольно сложно изучать внутреннюю структуру планеты и ее изменения за последние 4.5 миллиардов лет, только используя данные сейсмических волн. Но это далеко не так!, – сказала Ирвинг – это исследование дало нам новую информацию о судьбе древних тектонических плит, которые спускались внутрь мантии в течении многих миллиардов лет».

В конце Ирвинг добавила: «Я считаю, что сейсмология наиболее интересна, когда она помогает нам понять внутреннее строение нашей планеты в пространстве и времени».

От автора перевода: всегда хотел попробовать себя в переводе научно-популярной статьи с ангийского на русский, но не ожидал насколько это сложно. Большое уважение тем, кто регулярно и качественно переводит статьи на Хабре. Чтобы профессионально перевести текст, надо не только знать английский, но также понять саму тему, изучая сторонние источники. Добавлять немного «отсебятины» чтобы звучало более натурально, но и не перебарщивать, чтобы не испортить статью. Большое спасибо за чтение :)

Комментарии (27)

sasah

10.08.2019 21:24+1Прочитал Википедию и не понял корректно ли сейчас называть шкалой Рихтера.

Daniyar94 Автор

11.08.2019 01:28+2Вы совершенно правы, сейчас используют более точные производные Шкалы Рихтера. Но в оригинальной статье все же было написано «every step up the Richter scale».

MechanicZelenyy

11.08.2019 02:10+1Это не гарантирует, что актуальным перевод будет именно просто шкала Рихтера, здесь требуется углубление в контекст, но вообще в данном случае это не так важно, тем более для популярной статьи.

achekalin

11.08.2019 03:41+2Американский научпоп читать вообще тяжело из-за огромного количества ссылок на людей (некоторых при этом даже к теме имеющих далёкое отношение, как вот и здесь было), пытающихся пояснить. Как по мне, либо выкидывать титул и имена этих людей, кавычки и разбиение на отдельные абзацы, и получать более-менее понятное объяснение, либо (уже читателю) продираться сквозь строй "мыслей об одном", пытаясь что-то понять.

На Хабре оттого развит подход а-ля Маркс, когда берется статья, переводится по диагонали, и вставляется в пост ее перепевка, со ссылкой на саму статью и ещё на пару других (ссылка берется из оригинала, или гуглится), так, что имеем не тупой перевод, а творческую обработку. Это позволяет переводить не все, писать понятнее (насколько сам понял, грубо говоря, и без цитат), а "знаки не пахнут", пока на ресурсе такое принимают.

Daniyar94 Автор

11.08.2019 04:12Согласен, когда переводил статью, все думал, что в Русском языке звучит как-то странно, когда все титулы по середине текста пишут. Решил все же оставить, но в следующий раз обязательно учту!

WinPooh73

11.08.2019 13:18А ещё в русском языке название языка — русский, английский, китайский и пр. — в середине предложения пишется с маленькой буквы.

Fantommaximus

12.08.2019 05:05Сударь, вы язвите так, как будто ненавидите всех и всюду, а особенно тех, кто пшет с ошибками..? Зачем?-:) Ведь у нас всех общие враги.-:)

tvr

12.08.2019 11:49Ведь у нас всех общие враги.-:)

Да! Это именно те, кто пшет с ошибками, многозначительными многоточиями и смайликами, а ещё апеллирует к общим врагам.

Livid

11.08.2019 06:14+1Ммм… Если Венбо Ву "проходит пост-докторантуру", то видимо он не "доктор геономии", а Ph.D.? По-русски это называется "кандидат наук".

da0c

11.08.2019 09:38Вопрос с переводом степени PhD немного неоднозначный, связано это с тем, что в России принята немецкая, двухступенчатая система ученых степеней. Однако, почти везде в США и большинстве других стран одноступенчатая система высших ученых степеней, поэтому PhD это все-таки доктор. Общепринятая система степеней:

-Bachelor of Science, BSc, бакалавр;

-Master of Science, MSc, магистр;

-Philosophi? Doctor, PhD, доктор.

Переводить последнюю степень как "кандидат" странно, получается "кандидат в никуда". В подписи или на визитке Dr. J. Smith эквивалентно J. Smith, PhD. После получения PhD пару лет идет стажировка postdoc, постдокторская стажировка.

Есть ряд стран — в частности, Германия и Фрнация, и университетов в США, например, Гарвард, которые используют двухступенчатую систему ученых степеней, но в таком случае, как правило, не используется степень PhD.

"Финальным аккордом" в такой одноступенчатой системе, как правило, является получение позиции полного профессора, Full Professor, в каком-либо университете, или одного из аналогов этой позиции. Тогда в подписи или на визитке возникает гордое Prof. J. Smith, что безусловно "выше" чем Dr. J. Smith.

nickpetrovsky

11.08.2019 10:40Требования к кандидатской диссертации в странах бывшего СССР иногда даже строже чем к PhD других государств, не говоря уже о самой процедуре. Вы можете быть иного мнения, но оба необъективны и зависят от точки наблюдения. :)

Посмотрите пункт 262, кандидат это PhD.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000211619_rus

da0c

11.08.2019 12:06- Некорректно говорить о требованиях к PhD на уровне государств, PhD присваевается конкретным университетом, и очень разнится от уровня университета. Условный PhD университета Кобленца и, скажем, PhD EPFL можно сравнивать как в ролике — "со мной — без меня". Есть конечно университеты "мусорки", но и PhD полученное в этих университетах совсем не ценится.

В сравнении с требованиями ВАК к кандидатской, требования к PhD существенно выше. В частности, срок подготовки и защиты PhD — 6-7 лет, срок аспиратуры был 3 года, сечас стал 4. Стандартное требование ВАК к публикациям для технической специальности — 3-4 публикации в журналах из списка ВАК. Неофициальное требование к публикациям PhD хорошего университета — 2-3 публикации в журналах Q1-Q2. О требованиях рецензентов журнала ВАК и журнала с импактом выше двух можно написать отдельную статью, но кратко можно охарактеризовать тем же вышеприведенным роликом.

На качественном уровне можно считать PhD между кандидатской и докторской, можно сказать что процедура postdoc приводит уровень примерно к доктору по классификации РФ. - С формальной точки зрения, то что вы привели — это всего лишь документ конференции Юнеско от 2011 года, восмилетней давности, соответсвие PhD и кандидата приведено там лишь в контексте перечисления существующих в мире стандартов. На уровне ВАК РФ сейчас наблюдается тенденция к признанию PhD в отдельном статусе, более того, во многих российских ВУЗах стали готовить PhD. Требования к аспирантуре старательно пытаются дотянуть до уровня обучения PhD-student (получается правда по-разному). Докторантура повисла в воздухе, по большей части, набора в докторантуру нет, просто происходит защита докторской.

С совсем формальной точки зрения — вот ссылка на свежий документ ВАК. Действительно, по мнению ВАК РФ, нострификация конвертирует PhD в диплом кандидата, но степень PhD, опять же по мнению ВАК РФ, переведена именно как доктор (см., например, строку 10 в таблице в документе по ссылке).

nickpetrovsky

11.08.2019 20:471. С каких это пор за 3 года аспирантуры вы должны выдать качественную диссертацию, готовьте её столько сколько считаете нужным, 4-5 лет. На сколько я помню PhD-Student в Европе учится 4 года (2 обязательных предметов + 2 года исследований, зависит от ВУЗа). То о чём вы говорите, похоже на понижение нагрузки которое действует в западных вузах пока вы занимаетесь научной работой и там же работаете в лаборатории, и если через N лет вы не защитись, отдел кадров меняет должность (а скорее просто увольняет). То есть вам дают ограниченное время заниматься наукой, и если вы его пропустили, то больше такой возможности не будет. Никто не держит вас после обязательных экзаменов (если были какие-то курсы к изучению) защищаться раньше, степень готовности работы определяет руководитель. Вы ещё вспомните, что диссертация как отдельный документ существует не везде, это может быть «объединение» опубликованных статей по теме работы.

2. Аналогично можно охарактеризовать ВАК РФ, что это организация в юрисдикции РФ, мнение которой влияет на соискателей и сотрудников российских ВУЗов. Стали готовить PhD, так это же для иностранцев (экспорт услуг) верно же? Или уже существует российский PhD для россиян, с отдельным документом, и отдельным статусом (где-то чуть выше кандидата, но чуть ниже доктора). Иначе какой смысл размножать сущности. Вполне логично просто изменить требования для кандидатских.

В оригинале мне ваш пост напоминает позицию: «всё иностранное как правило лучше», то есть у немцев первая научная степень может называться PhD, а после хабилитированный доктор, а вот в России, никак нет, потому что минимальные требования слабые.

Я полностью с Вами согласен что качество зависит напрямую от желания соискателя выполнить и оформить исследование на достойном уровне, и если соискатель задался целью уклоняться и пройти формально по нижней границе, то это достижимо в любом месте. Только какой смысл в этом всём, например человек стал очень известен, ведь его диссертацию обязательно достанут полистать :)

- Некорректно говорить о требованиях к PhD на уровне государств, PhD присваевается конкретным университетом, и очень разнится от уровня университета. Условный PhD университета Кобленца и, скажем, PhD EPFL можно сравнивать как в ролике — "со мной — без меня". Есть конечно университеты "мусорки", но и PhD полученное в этих университетах совсем не ценится.

GeMir

12.08.2019 10:29как правило, не используется степень PhD.

В Германии вполне себе используется. Реже — PhD-Student или Doktorand.

на визитке возникает гордое Prof. J. Smith

Ни разу не встречал «Prof.» без «Dr.». «Prof. Dr.» или просто полное имя без указания степени.

К слову, «гордых» Dr. куда больше чем «гордых» Prof. Dr. :) За годы работы спесь у большинства сходит.

Kron7

12.08.2019 00:47+1От автора перевода: <...> Чтобы профессионально перевести текст, надо не только знать английский, но также понять саму тему, изучая сторонние источники.

Все верно. Но еще сложнее с переводом специфической терминологии, которая постоянно встречается в научных публикациях.

Венбо Ву <...> недавно получил степень кандидата наук в геономии и сейчас проходит постдокторантуру в Калифорнийском Технологическом Институте

иСейсмолог Джессика Ирвинг, доцент геофизики

Я думаю, вместо «кандидата наук» и «доцента» лучше было бы оставить PhD и Assistant Professor, соответственно, и в скобках указать, что наиболее близкими аналогами у нас являются «кандидата наук» и «доцент», соответственно. Ведь это все же не тождественные понятия.

da0c

12.08.2019 12:54Мне кажется стоит придерживаться сложившейся в русском языке академической традиции именования ученых степеней и званий.

Кандидат наук и доктор наук — это ученая степень, доктор геофизики или кандидат геофизики — это нормально.

Доцент, профессор и дальше до академика — это ученое звание и/или должность. Поэтому не может быть доцента геофизики, может быть доцент кафедры геофизики.

Более-менее общепринятый перевод званий/должностей на русский следующий: assistant professor — ассистент кафедры, associate professor — доцент кафедры. В некоторых случаях можно assistant prof. и associate prof. перевести как доцент. Фразу "Irving, an assistant professor of geosciences" из оригинальной статьи корректнее перевести как "Ирвинг, ассистент/доцент кафедры геофизики", а не "доцент геофизики".

Относительно степени PhD — ВАК РФ считает, что PhD переводится как "доктор".

Kron7

12.08.2019 23:56Мне кажется стоит придерживаться сложившейся в русском языке академической традиции именования ученых степеней и званий.

Как можно придерживаться русской традиции, когда используются ученые степени/звания западной традиции, между которыми до сих пор нет официального соответствия (перевода)? Это будет не адаптация, а жесткое искажение.

Доцент, профессор и дальше до академика — это ученое звание и/или должность.

Странно, что вы поставили академика в один ряд с доцентом и профессором, тогда как он является скорее научным деятелем, нежели преподавателем. И поэтому логичнее было бы его поставить в один ряд с кандидатом и доктором. Но реально этот титул не является ни ученой степенью, ни ученым званием.

В некоторых случаях можно assistant prof. и associate prof. перевести как доцент. Фразу «Irving, an assistant professor of geosciences» из оригинальной статьи корректнее перевести как «Ирвинг, ассистент/доцент кафедры геофизики», а не «доцент геофизики».

Как видим, однозначности нет.

Относительно степени PhD — ВАК РФ считает, что PhD переводится как «доктор».

Где вы там такое нашли?

da0c

13.08.2019 22:04Странно, что вы поставили академика в один ряд с доцентом и профессором

Ученые степени в РФ — доцент, профессор, профессор РАН (сравнительно недавно стал присваиваться). Ассистент, членкор, академик — формально не являются званиями, но тем не менее с ассистента все начинается, последними двумя заканчивается.

Где вы там такое нашли?

Смотрите таблицу в приложении 2. Третья колонка под названием "Ученая степень полученная в иностранном государстве" — там написано название иностранной степени "в переводе ВАК", ну и пятая колонка "Ученая степень в РФ..." — степень в которую прошла конвертация (нострификация). Показательны строки: 10 — Доктор естественных наук, конвертируется в к.х.н., 13 — Доктор филосовских наук (PhD), сконвертирован в к.м.н.

С переводом все неоднозначно, однако же корректное обращение к человеку со степенью PhD — dear doctor Strange, а доцент российского ВУЗа напишет на визитке assoc. prof. Ivanov.

Kron7

14.08.2019 00:04Я пишу:

Вы отвечаете:Относительно степени PhD — ВАК РФ считает, что PhD переводится как «доктор».

Где вы там такое нашли?

Показательны строки: 10 — Доктор естественных наук, конвертируется в к.х.н.

Все верно: немецкий «Doktor» соответствует русскому «Кандидату наук».

13 — Доктор филосовских наук (PhD), сконвертирован в к.м.н.

Тут PhD конвертируется в кандидата наук. Все верно. Непонятно только почему PhD перевели как «доктор философских наук», учитывая, что правильный перевод — «доктор философии». И непонятно в какой отрасли знаний присужден PhD, но да ладно.

В итоге, я не вижу где тут PhD переводится как «доктор»…

da0c

14.08.2019 07:09В итоге, я не вижу где тут PhD переводится как «доктор»…

Смотрите таблицу в приложении 2. Третья колонка под названием "Ученая степень полученная в иностранном государстве" — там написано название иностранной степени "в переводе ВАК"

На всякий случай, в третий раз, ссылка на документ ВАК.

Еще ссылка, дискуссия навеяла.

Kron7

14.08.2019 08:07Ваше высокомерие излишне, особенно учитывая, что косячите вы))

В таблице (в колонке 3) из приложения 2 только один раз встречается PhD — в 13-м пункте. И там его перевели как «доктор философских наук», но никак не «доктор»! И это принципиально.

Также вы привели в качестве показательного примера еще и 10-й пункт, в котором никакого PhD нет.

da0c

14.08.2019 09:14И там его перевели как «доктор философских наук», но никак не «доктор»! И это принципиально.

Дискуссия о выборе между переводом названия иностранной степени как кандидат или доктор. Тезис в том, что в любом случае иностранное название "доктор чего-либо" ВАК РФ переводит как "доктор чего-либо", но никак не кандидат. Не важно, как это звучит в оригинале — Dr. Sc. или Dr. Eng., PhD, или еще как-то. "Кандидат" в переводе ВАК возникает в случае, когда в иностранном названии в явном виде присутствует "кандидат".

Раскройте, пожалуйста, логические/филологические принципы, исходя из которых «доктор философских наук никак не доктор». На мой взгляд, это утверждение выглядит как троллинг.

Попробую предположить, что вы имеете ввиду, что PhD неделимая идиома — но это не так, т.к. в языке оригинала вполне себе употребляется просто doctor.

Zergboy

12.08.2019 14:00Меня вот такие «открытия» слегка не то чтобы смущают, но ощущение, что среди геологов информация как-то не распространяется, что ли? Типа сам с собою я веду беседу.

Собственно о чем это я.

Не так давно у меня было обострение по сверхглубоким скважинам. Что-то решил я еще раз почитать, как там у нас дела обстоят.

А дела обстоят точно так же, как и раньше: Кольская сверхглубокая — самая глубокая. И совершенно случайно я натолкнулся на интересную обзорную статью 1999 года, авторы Попов В.С. и Кременецкий А.А.

Эти уважаемые ученые в статье «Глубокое и сверхглубокое бурение на континентах» в разделе «Научные результаты сверхглубокого бурения» пишут следующее:

"Ни одна из сверхглубоких скважин не подтвердила полностью геологического разреза, который предполагался до начала бурения; во многих случаях расхождения оказались кардинальными (рис. 3). Сам этот факт подтверждает приблизительный характер современных знаний о глубинном строении континентальной земной коры и доказывает необходимость глубокого научного бурения".

И далее они приводят иллюстрацию расхождения проектных и обнаруженных слоев. Расхождение не маленькие, надо сказать.

Рис. 3. Сопоставление проектных ( а, в ) и реальных ( б, г ) разрезов Криворожской ( а, б ) и Саатлинской ( в, г ) скважин Криворожская скважина: 1 – метаморфизованные осадочные породы, 2 – метаморфизованные магматические породы основного состава, 3 – метаморфизованные гранитные породы, 4 – железистые кварциты, 5 – пласты и линзы железных руд.

Саатлинская скважина. Возрастные группы пород: KZ – кайнозой и MZ – мезозой, PZ – палеозой, P – C? – предполагаемый докембрий, K – меловая система, J – юрская система (части мезозойской группы); 1 – осадочные породы, 2 – вулканические породы основного и среднего составов, 3 – то же среднего и кислого составов, 4 – сланцы, 5 – кристаллические породы базальтового слоя.

И вот теперь по нашей теме они пишут:

Изучение керна и материалов каротажа сверхглубоких скважин показало, что сейсмическая поверхность, которая принималась за границу между гранитным и базальтовым слоями, на самом деле фиксирует зону разуплотнения, связанную с увеличением пористости и микротрещиноватости пород в основании гранитного слоя. Формирование такой зоны вызвано тем, что при температуре 60–100 ° С химически и физически связанная вода и другие летучие соединения переходят в свободное состояние с образованием гидроразрывов и частичным растворением горных пород. Этот эффект затем был обнаружен и в других глубоких и сверхглубоких скважинах. Тем самым было доказано, что волновая картина, которая фиксируется сейсмическими методами, отражает не столько изменение состава пород с глубиной, сколько изменение его напряженного состояния и фильтрационных свойств. Стало ясно, что двухслойная модель строения континентальной земной коры по крайней мере не является универсальной.

Т.е. сейсмоданные не подтвердились. И речь именно о границах слоев.

Это результаты по скважинам 5,3 км и 8,3 км. 8,3 км максимум, Карл!

Я уж не буду тут вываливать результаты, обнаруженные в результате бурения Кольской скважины и что там разошлось с ожиданиями. А в двух словах — все было не так, как ожидали.

И теперь милая Джессика с камушком в руке, утверждает, что она с коллегами вот прям точно уверена, что на глубине !!!660!!! км она нашла горы…

Не верю.

Sun-ami

Интересно, почему здесь ни слова не сказано о взаимодействии обнаруженной границы с погружающимися в мантию пластами коры? Они ведь обнаружены и глубже 660 км.

deivan

если речь о земной коре, то ее мощность 45-75 км, при чем тут уровень 660 км?.. статья не об этом вообще

Sun-ami

Речь об утонуюших в результате субдукции литосферных плитах. На этой модели, если я правильно понимаю, внутри глобуса показаны как раз они.

bearad

Я так понимаю иметься введу это: Subduction zone. Об этом говориться и в самой статье:

Есть наглядное видео о процессе.