ППКС. Источник: t.me/smallpharm/559

Disclaimer: я ни в коем случае не претендую на универсальность представленных в этом посте решений, никого не призываю повторять описанный здесь путь — уж очень он специфический, я просто делюсь своей личной историей, вспоминая о том, что когда-то давно я искал подобный материал, а его не было. Возможно, для кого-то он будет актуален и сейчас.

И да, под катом опять очень много букв.

Synopsis. Краткая история всего в моей жизни и карьере

Во время получения высшего образования (“Прикладная информатика в экономике” в местном заборостроительном институте, если кому интересно) я, как и многие мои однокурсники, устроился работать “ненастоящим программистом” — писал отчёты в 1С-ке за не слишком крупный прайс, что-то по мелочи делал на VBA и вообще всячески помогал автоматизировать выполнение рутинных обязанностей линейного персонала.

На пятом курсе меня занесло в системное администрирование — большая государственная ленивая контора давала неплохую для студента зарплату, возможность писать диплом в рабочее время и идти отсыпаться домой, сказав на работе, что пошёл на пары, а в универе, — что ушёл на работу.

Я не отношусь к плеяде “звёздных айтишников”, которые с младых ногтей на коленке собирают из пивных банок свои первые компьютеры и программируют Hello World на самостоятельно разработанных языках. Обычный ботаник, не слишком талантливый, не слишком усидчивый, не слишком работоспособный.

Наверное, для того, чтобы стать матёрым айтишником, мне чего-то очень сильно не достаёт, но я знаю, что нас таких много, и, собственно, для этой аудитории (в основном) я и пишу данный текст: вряд ли он будет интересен более продвинутым представителям IT-индустрии.

Но для этой части сообщества тоже важно, чтобы её заметили, и чтобы появлялись какие-то материалы, нацеленные не на супер-героев, а на обычных, не хватающих ничего с неба “середнячков”.

Первая моя серьёзная, настоящая работа была в Корпорации Зла, где я продержался эникейщиком-админом-техподдержкой без малого пять лет. Затем предложение на релокацию в столицу, отказ по состоянию здоровья, работа в крупном американском вендоре — сначала на должности pre-sale инженера, затем переход в продажи.

После — существенное снижение присутствие компании на российском рынке вследствие санкций, наложенных правительством США, сокращение с золотым парашютом, долги, депрессия, манифестация заболевания (диагнозов ставили много разных, из стационара вышел с официальным “шизотипическим расстройством личности”), психушка, погружение в психологию и возрождение на профессиональном рынке уже в качестве психолога.

Почти семь лет назад я задал на одном из популярнейших тогда форумов вопрос: “Куда уйти от эникейства”, и сегодня могу сам на него ответить. В последнее время я регулярно получаю в личку вопросы о том, как мне живётся после этого перехода, поэтому данный пост будет оформлен в виде FAQ, в рамках которого я постараюсь ответить на наиболее распространённые из них.

Почему психология?

Сочетание собственной нарушенности (психических и даже психиатрических проблем) и жизненных обстоятельств.

В 2015-м году волею судеб я попал в психиатрическую больницу, где было очень скучно. Большие (неадекватно большие относительно симптомов) дозы нейролептиков никак не способствовали желанию и способности что-то изучать, но свободного времени было настолько много, а сидеть в палате настолько скучно, что я решил скрасить свой досуг чтением.

Во время одного из этапов обследования — собственно, патопсихологической диагностики, — я познакомился со своей будущей женой (stanimira), и она возродила во мне давний интерес к псих*-дисциплинам (помню, ещё в юности зачитывался Фрейдом, не понимая тогда, что ни к психиатрии, ни даже к широкому пласту современной психологии его труды не имеют отношения уже очень давно).

Итак, под влиянием адской смеси из неудовлетворённого юношеского интереса к теме, жуткой скуки в отделении, понимания того, что врач меня не вылечит (от назначенных таблеток становилось всё хуже и хуже), а также личного обаяния моего клинического психолога я решил немного изучить тему.

Довольно быстро разобравшись, чем же таки отличаются друг от друга психиатр, психолог, психотерапевт и психоаналитик, я сильно разочаровался: обучение на психиатра (моя мечта до сих пор) оказалось слишком дорогим, но был вариант войти в индустрию душевного здоровья с другой стороны, — и я начал понемногу осваивать материалы по психологии и психотерапии (психолог не имеет права представляться врачом-психотерапевтом, но использовать методы и подходы, разработанные в рамках различных терапевтических школ, он вполне себе может).

Т.е. психология была выбрана мной как некое пересечение множества тех видов деятельности, куда я хотел попасть (в т.ч. чтобы эффективнее заниматься самолечением), и тех, куда я мог попасть в силу организационно-финансовых обстоятельств.

Почему ты ушёл из ИТ?

На самом деле, я не могу сказать, что у меня не было шансов вернуться в индустрию: в течение некоторого времени после возвращения из психиатрического стационара я всё ещё получал офферы, и не всегда они были совсем уж бессмысленными.

Но была ма-а-а-а-ленькая проблемка: на тот момент у меня сформировалась болезненная концепция относительно того, что я “вообще никак не могу работать никем”. Это было частью моего заболевания, и переубедить меня логически было невозможно: ни приходящие на почту предложения о работе, ни отзывы коллег, ни звонки из кадровых агентств меня не убеждали и не могли убедить: такие вещи следует лечить фармакологически, а таблетки были подобраны неправильно.

Собственно говоря, именно поэтому я и ушёл. Не из IT, а из трудовой деятельности вообще. К моменту окончания второй госпитализации смесь из ам**зина с периц***м довела меня до состояния тотальной дезадаптации, и я не то что работать в ИТ, я до нужной комнаты в квартире добраться без посторонней помощи не всегда был способен.

У меня закончились денежные запасы, долги выросли до каких-то немыслимых масштабов, и единственным человеком, который меня поддерживал, была (stanimira). Это она сняла для нас квартиру, в которой я прожил почти год после выписки.

Как ты уходил?

Как довольно явно следует из ответа на предыдущий вопрос, уходил я, что называется “в никуда”. У меня не было ни малейшей идеи относительно того, где я теперь буду работать, да и буду ли вообще.

И именно это, как мне кажется, стало ключевым моментом: терять было нечего, и я был готов пробовать реализовать самые безумные идеи.

Кто тебе помогал?

Не хочу, чтобы у читателя создалось впечатление, что это я — такой клёвый: мало того, что сам себя вылечил, дак ещё и профессию поменял: это совершенно не так.

Мне помогли самые разные люди: в первую очередь, stanimira, которая помогла подобрать лечение, читатели моего блога, которые периодически донатили, пока я не вышел на стабильный уровень заработка (Галина, если Вы это читаете, Вам — отдельное спасибо), мои первые клиенты, которые доверили мне свои психологические заморочки, несмотря на отсутствие на тот момент формального образования и какого-либо опыта в этой сфере.

Как и любой другой человек, я во многой степени обязан своими достижениями огромному количеству других людей, которые сделали всё это возможным.

Страшно ли было всё бросить и поменять сферу деятельности?

Несмотря на то, что в описанных выше обстоятельствах этот страх может показаться совсем безосновательным, таки да, страшно было. Я вообще не из тех людей, которые могут вот так просто взять и поменять что-то в своей жизни, и столь радикальный переход в совершенно другую деятельность пугал своей неопределённостью.

До сих пор не уверен, смог ли бы я на это всё решиться, не уйди мой работодатель из региона, и не будь того самого сокращения штатов. Вполне вероятно, сидел бы я сейчас и писал статьи совсем на другие темы (и, возможно, был бы полезнее для хабрасообщества, кто знает).

Что помогло решиться? То, что решаться было не нужно: обстоятельства всё сделали за меня, не оставив выбора (когда у тебя в голове плотно засела идея о том, что ты не можешь работать, а таблетки не помогают, ты действительно не можешь работать).

Как можно стать психологом? Сколько на это требуется времени и денег?

В отличие от серьёзной и дорогой в освоении профессии врача-психиатра, перейти в психологи можно с минимумом затрат. Хорошим специалистом стать достаточно дорого, но порог вхождения низок. Не могу назвать свой сценарий оптимальным, но в тегах стоит “личный опыт”, поэтому на него и буду опираться.

Итак, начал я работать, не имея вообще никакого формального образования в этой области. Первый человек, который меня нанял на интерпретацию рисуночных тестов (боже, какой ерундой я занимался!), сделал это ради развлечения (спасибо тебе огромное!).

Заработав на чужом желании скоротать время за чтением результатов гадания на кофейной гуще интерпретации теста “Рисунок человека”, я воодушевился и решил заявить миру о том, что я готов к консультированию. Здесь в меня полетят заслуженные гнилые помидоры, и плотность огня увеличится, когда я скажу, что первым моим клиентом был психотик (по уровню организации личности, если брать классификацию Кернберга / Мак-Вильямс).

С первым клиентом я работал за опыт, оплаты не было ни в каком виде. Затем пошли другие, уже оплачиваемые заказы.

Через некоторое время я решил, что хоть какая-то бумажка мне нужна, и подал документы на профессиональную переподготовку по специальности “Клиническая психология” (45 тыс. руб.).

Естественно, это не сделало меня настоящим клиническим психологом — контора, которую я выбрал, как оказалось, просто “торгует бумажками”, не давая реальных знаний, — но дало право так себя называть.

После этого было некоторое количество учёб уже для психологов по КПТ (около 20 000 руб.), после — учёба в NEI по психофармакологии и психиатрии (лечить-то себя как-то надо было, 250 USD). Вот от этой учёбы у меня остались самые приятные воспоминания

DISCLAIMER: я никого не призываю к самолечению, тем более в случае психических заболеваний. Моя история, в лучшем случае, — ошибка выжившего. Самолечение опасно и, как правило, не ведёт к желаемым результатам. Обращайтесь за помощью к квалифицированным врачам-психиатрам, это единственное, что я могу вам посоветовать, если такая помощь требуется.

Самообразование мы не учитываем — мне кажется, аудитории Хабра и так понятно, что оно было и в очень большом количестве. Цены на книги не отличаются в среднем от хороших книг по ИТ (2-7 тыс. руб.), но иногда есть возможность бесплатного ознакомления с содержимым на всем известных ресурсах.

Наконец, выйдя на какой-то более-менее приемлемый уровень дохода, я смог позволить себе “стандартный комплект начинающего” психолога: личную терапию (2-5 тыс. руб. в неделю), супервизию (2,5 тыс. руб. в неделю), групповую терапию (1,5 тыс. руб. в неделю).

Планирую, если всё будет хорошо с финансами, осенью пройти обучение (30 тыс. руб.) и потом уйти на долгосрочную учёбу по интересующей меня модальности (280 тыс. руб.).

Как видите, в этом смысле психология от ИТ не особенно-то отличается: приходится вкладывать значительные ресурсы (временные, финансовые и т.д.) в собственное развитие, бежать, чтобы оставаться на месте.

Ты же псих, как ты работаешь? А как работаешь психологом?

Работать вообще (т.е. преодолеть убеждение о том, что я принципиально к этому не способен) мне помог некий опыт, рассказывать о котором после внесения определённых поправок в гражданский кодекс стало весьма накладно (но я постараюсь когда-нибудь написать статью по этой теме, не нарушив при этом требования Закона). Данные переживания помогли мне несколько перестроить представления о себе и мире и избавиться от этой концепции.

Часто задают вопрос вида “А как ты лечишь, если тебе самому лечиться надо”? В ответ я обычно говорю, что, во-первых, я никого не лечу (психолог не лечит, лечит врач), а, во-вторых, ссылаюсь на “Раненого целителя” Ролло Мэя, опыт Салливана, Юнга и прочих “недолеченных”.

И да, у меня есть несколько профессионалов (личный терапевт, групповой терапевт, супруга, супервизор), которые контролируют моё состояние и готовы, в случае чего, оказать необходимую помощь.

Какие были трудности, и как удалось их преодолеть?

Основную сложность представляла для меня борьба с собственным психическим заболеванием. Оно (заболевание) не давало продуктивно учиться и работать, оно съедало кучу денег на лекарства, которые далеко не всегда работали, и специалистов, которые не всегда помогали.

Оно убивало всякую возможность веры в себя и свои силы, оно поднимало тревогу до такого уровня, что я вообще переставал понимать, где я нахожусь, и что я такое.

Однако постепенно появлялись какие-то успехи в лечении, таблетки начинали работать, неназываемые эксперименты приносили свои результаты, и это всё давало свои плоды.

Отказаться от кнопки пожертвования в бложике я смог позволить себе где-то через два года после его регистрации.

Однако сама работа мне очень нравится (и нравилась с самого начала), поэтому непосредственно деятельность каких-то сложностей не добавляла.

Как раскрутиться психологу? Где ты брал / берёшь клиентов?

Сейчас существует огромное количество платных и бесплатных курсов по раскрутке для психологов (и, возможно, когда-нибудь я сделаю свой), но ни один из них не впечатлил меня настолько, чтобы я им воспользовался (хотя, каюсь, несколько демок по теме я посмотрел, — жуть).

Мои клиенты находят меня, в основном, через блог в ЖЖ и другие соцсети. Целенаправленную рекламу пробовал давать один раз, но, видимо, где-то очень сильно накосячил (не знаю, я или исполнитель), но эффекта не было никакого.

В целом свой путь раскрутки (хотя изначально такая цель вообще не ставилась) я могу описать следующим образом: сначала это был “бложик для нытья”, у которого не было читателей, кроме пары-тройки моих знакомых. Потом я вышел на аналог реддитовского AMA на одном из рунетовских ресурсов, далее — нетематическое сообщество в ЖЖ опубликовало мой пост — и появилась не слишком большая, но стабильная аудитория читателей, часть из которых со временем стали клиентами.

Дальше — я стал писать статьи на Хабр и другие популярные ресурсы, завёл канал в Telegram, завёл и уже успел забросить Instagram, какое-то время пытался делать на коленке подкасты, писать ответы в сервисах Яндекса, в общем, старался и стараюсь как-то наполнить интернет своим контентом.

Получается не всегда хорошо, многие посты (возможно, и этот не станет исключением) уходят в минусы в тематических (и не очень) сообществах, но в целом всё это, плюс эффект сарафанного радио позволяет иметь некоторый клиентопоток.

В целом я просто стараюсь работать так, чтобы приносить какую-то реальную пользу своим клиентам, это окупается.

Как изменился твой валовый доход?

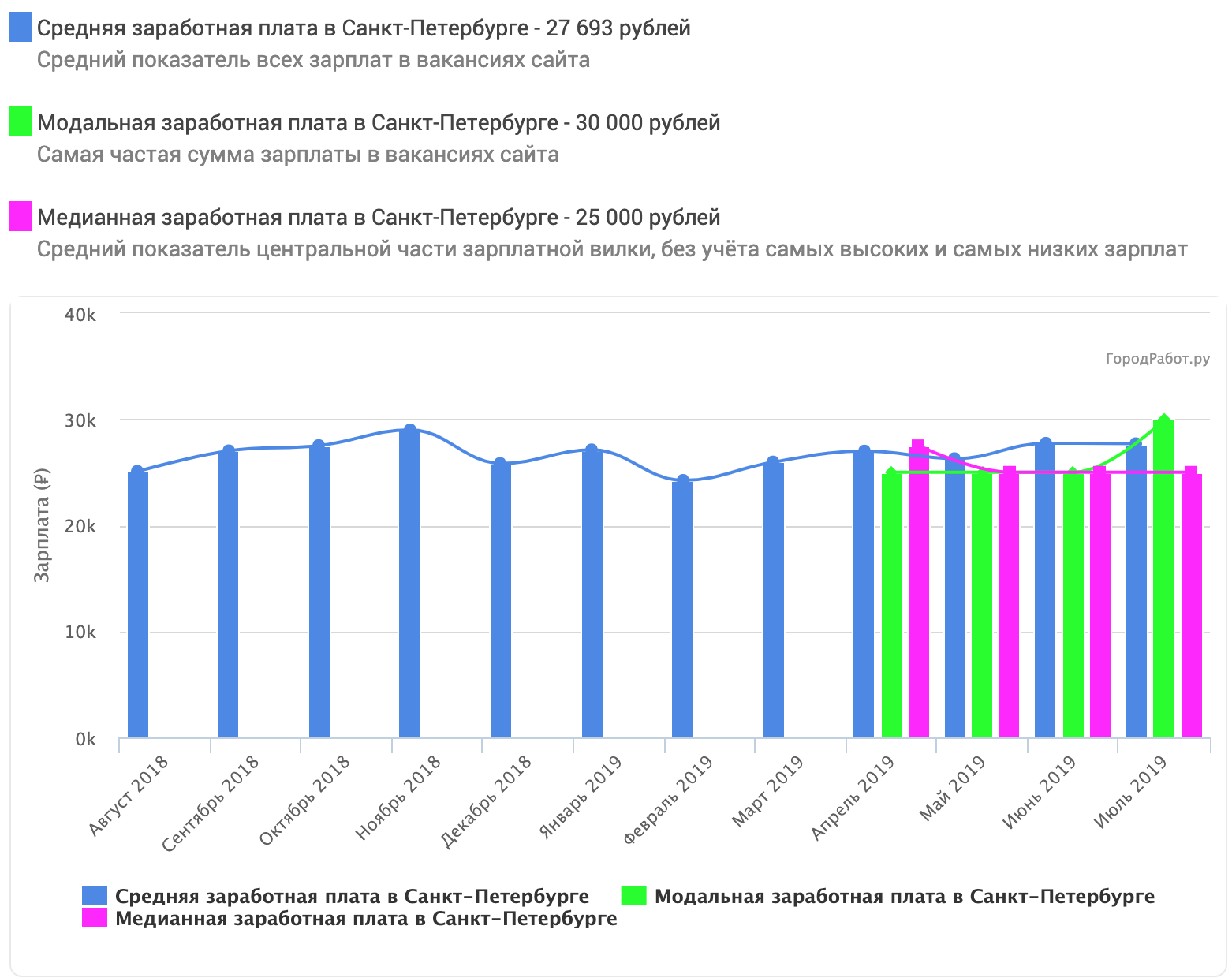

В среднем считается, что труд психолога оплачивается по существенно более низкой ставке, чем труд ИТ-специалиста. Мне не удалось найти надёжного источника статистики по психологам, поэтому приведу вот такую картинку:

Источник: yakapitalist.ru/finansy/zarplata-psikhologa/

Сравните это со статистикой по зарплате разработчиков, приведённой здесь же, на Хабре:

Источник: habr.com/ru/company/moikrug/blog/439152/

Кажется, что у психологов всё довольно грустно с зарплатой, и в общении с некоторыми коллегами эта гипотеза подтверждается.

Поначалу, на этапе входа, мой личный доход очень сильно упал. Бывало такое, что в совокупности он составлял менее 10 тыс. руб. в месяц.

Сейчас он вырос в 3-4,5 раза по сравнению с моим личным максимумом в ИТ в рублёвом выражении, без учёта инфляции, или примерно в 2.6 раз в долларовом эквиваленте (без учёта инфляции, опять же).

Не могу сказать, что это какой-то космический заработок, но мне хватает. Но главные изменения — они не в доходе (тем более, что теперь значимая часть этого самого дохода тратится на лекарства, терапию, супервизию, учёбы и прочие средства поддержания своего профессионального уровня).

Почему не устроился по новой профессии куда-либо?

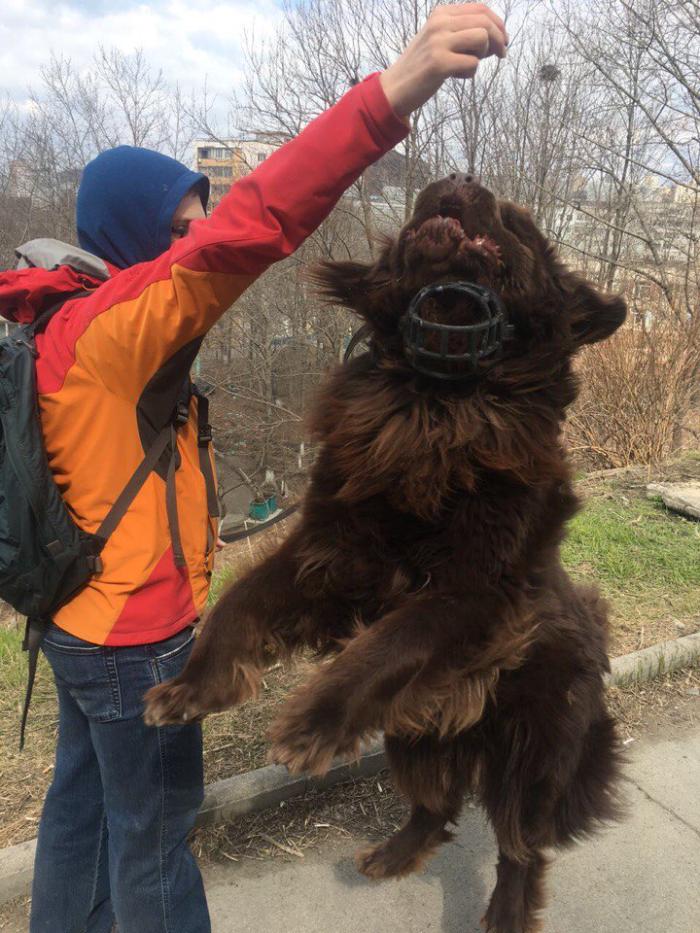

Всё довольно просто: видите график зарплат, приведённый выше? Этого не хватит на то, чтобы обеспечивать семью, особенно, если один из её членов — это 75-килограммовый ньюфаундленд.

К моему сожалению, найти официальную, интересную и хорошо оплачиваемую работу в России для психолога достаточно сложно.

Что изменилось в твоей жизни?

Почти всё. Я получил две вещи, о которых мечтал всю сознательную жизнь: дело, которое мне действительно нравится, и отсутствие привязки к одному конкретному работодателю.

Это позволило пожить в разных городах (пусть и в пределах одного региона), дало, как это ни парадоксально, большую уверенность в будущем (нет единой точки отказа, — работодателя, который может меня уволить), высвободило кучу свободного времени (работаю онлайн, мне не нужно тратить несколько часов на то, чтобы доехать до работы, и ещё несколько, чтобы вернуться обратно).

Я смог завести собаку: до этого такой поворот в моей жизни был невозможен, у меня элементарно не было времени, чтобы заниматься питомцем.

Но главное, конечно, это совершенно иной уровень комфорта в профессии: когда тебе действительно нравится то, чем ты занимаешься, многие “острые” рабочие моменты воспринимаются гораздо проще.

Если дальше всё будет идти хорошо, куплю дом в деревне, проведу интернет и забуду о суетливых городах, как о страшном сне. Но это пока — только мечты.

Как ты оформил свою деятельность?

Здесь очень пригодился новый налоговый режим — налог на профессиональный доход. Не слишком обременительно, прозрачно, легко.

Есть, конечно, и минусы: кредит с таким режимом не дают (или дают, но очень неохотно), пенсионный стаж не начисляется и т.д.

С другой стороны, лично мне эти блага официального белого трудоустройства не слишком интересны, поэтому такой вариант организации меня вполне устраивает.

Плюсы и минусы работы на себя в свободном графике?

Думаю, что перескажу в сотый раз очевидные истины, известные любому фрилансеру, но отвечу.

Из плюсов: я сам контролирую свою рабочую нагрузку (хочу больше заработать — беру клиента, хочу отдохнуть — пишу пост на Хабр или с собакой гуляю), не нужно добираться до работы и обратно (для меня это очень важный момент), если мне нужно куда-то уехать, я просто планирую расписание так, чтобы в этот день не было работы, мне никто не указывает, как работать, никакого дресс-кода и т.д.

Основные минусы: необходимость самому обеспечивать клиентопоток (т.е. заниматься не только психологией, но и pr-ом, рекламой, продажами, продвижением), невозможность оформить на себя ипотеку (для меня актуально), сложность релокации в более другие страны (айтишником эмигрировать проще, чем психологом), отсутствие отпусков и выходных (но их у меня и в IT зачастую не было), отсутствие оплачиваемых больничных и ДМС.

Что посоветуешь тем, кто хочет стать психологом?

Десять раз подумайте, надо ли вам это. Если вы молоды, полны сил, у вас есть хорошая работоспособность и некоторый запас финансовых ресурсов — учитесь на психиатра. Это огромная боль, когда ты видишь клиента, понимаешь, что ему нужны таблетки, и совсем не те, которые он принимает, но всё, что ты можешь сделать — это грустно сказать ему: “обратитесь за консультацией к [другому] врачу-психиатру”.

Из психиатра переквалифицироваться в психологи — просто и недорого, наоборот — практически невозможно.

Кроме того, как ни странно, основы клинических дисциплин придётся изучить, даже если вы — психолог, просто для того, чтобы отслеживать, когда случай клиента точно не ваш, и иметь возможность (понимание, что это надо сделать) отправить его ко врачу.

Но если несмотря на всё это вы хотите быть именно психологом, то самый главный совет — пройдите длительный курс личной терапии. И второй — найдите квалифицированного супервизора. Всё остальное не так важно.

В какой модальности ты работаешь?

Поскольку ресурс больше посвящён IT, нежели психологии, отвечу кратко: разрываюсь между психодинамикой и КПТ, пытаясь под каждого отдельного клиента составить некоего франкенштейна и надеясь, что получившаяся химера будет эффективной.

Как тебе спится по ночам, если ты знаешь про критерий Поппера?

Помнится, любил я некогда троллить психологов этим вопросом. Для себя ответил на него просто: практическая (та, которая используется в консультировании) психология — не наука, и нечего упрекать её в том, что она не соответствует идеологии научного метода.

Это такое же ремесло, как столярное дело, менеджмент, кулинария или вождение трамваев.

А вот что действительно бесит — так это психологи с огромным ЧСВ, заявляющие, что, дескать, уж они-то не чета всяким астрологам и прочим. Нет между нами большой разницы, даже если мы КПТ-шники.

В своё время писал эмоциональное эссе на эту тему, позволю себе оставить здесь ссылку на текст в Google Docs (дабы не сочли за рекламу бложика): docs.google.com/document/d/1FniSkoOUy1G11OJaeBrrV1bcSQlY5agBR5RfFmzBk-w/edit?usp=sharing

Чувствуешь ли ты, что обманываешь людей?

Чувствую, что всеми силами стараюсь этого избегать: не давать невыполнимых обещаний, отправлять при необходимости на консультацию к врачам, не утверждать, что используемые мной методы абсолютно научны, а близкие лично мне модели психики — единственно верные.

Я не считаю психологов шарлатанами, если они не представляются психиатрами и не обещают чудесных исцелений.

А если некто готов платить другому человеку за то, что он выслушает, поделится неким взглядом со стороны и даст какое-то (не факт, что верное!) объяснение происходящим процессам, так это всецело его право.

Помогает ли тебе твой предыдущий опыт в ИТ в новой работе?

Да, особенно с клиентами из этой индустрии. Дело в том, что у IT-специалистов бывает достаточно специфический взгляд на жизнь, и тот факт, что я некогда принадлежал этому сообществу, помогает мне лучше их понимать.

Не знаю, по этой причине или нет, но большинство моих клиентов так или иначе относятся к сфере информационных технологий по профессиональной принадлежности.

Опять же, когда клиент говорит, что он “протупил и залил тестовый билд на продакшн”, а тебе не нужен словарь и переводчик, коммуникация существенно упрощается, и эффективность взаимодействия (коммуникационная) существенно повышается: больше смысла можно передать в меньшем количестве слов.

На самом деле, я очень очень рад тому, что у меня был опыт работы в сфере информационных технологий, я многому научился в тот период: быстрому и эффективному поиску информации, работе с объемными источниками данных, основам программирования (навыки VBA пригодились, например, во время написания одной работы по психологии, когда нужно было быстро обработать и визуализировать большой объём данных), владение специфической терминологией позволяет расширить список используемых метафор и т.д.

Скучаешь ли ты по ИТ?

Да, временами. Иногда хочется открыть редактор и запрограммировать какую-нибудь фигню вроде автоматизации батареи тестов, используемых в той же патопсихологической диагностике, и я даже иногда пробую это сделать, но надолго меня не хватает.

Кроме того, здесь возникает вопрос экономической эффективности: зачастую дешевле отдать задачу на аутсорс профессионалам, чем пытаться решить её самостоятельно: навыки уже не те, и многое забылось.

Иногда, когда я разговариваю со своими знакомыми из индустрии, слышу описание новых классных технологий, возникает желание всё это попробовать, но…

Длится оно недолго и проходит достаточно быстро. Это ощущается в большей степени как ностальгия по молодости, по временам, когда болезнь ещё не забирала мои силы, и я мог быть эффективен в работе без кучи таблеток.

Я в этом смысле похож на карикатурный образ эмигранта, который скучает по берёзкам, но возвращаться обратно из новой страны своего пребывания не собирается.

Приятная меланхолия — так я могу охарактеризовать чувства, которые возникают у меня, когда я думаю о мире информационных технологий.

Жалеешь ли, что ушёл из ИТ?

Иногда, особенно когда смотрю на графики зарплат разработчиков и психологов.

В такие моменты мне помогает КПТ: я просто диспутирую со своими автоматическими мыслями простым аргументом: “лично за тебя как за психолога по факту дают больше денег, чем как за айтишника, а разработчиком ты никогда не работал”.

Кроме того, новая сфера деятельности вызывает у меня гораздо большее желание с чем-то разбираться, изучать новое, и в свободное неоплачиваемое время (за рамками учёбы) я всё-таки читаю околопсихологическую / психиатрическую литературу, а не книги и статьи по ИТ.

Что ты будешь делать, если придётся вернуться?

Ещё пару лет назад я этого панически боялся, но правильные таблетки и личная терапия творят чудеса: я стал относиться к этой возможности гораздо проще.

Если по каким-то причинам придётся вернуться в индустрию, изучу какой-нибудь популярный язык программирования и пойду в джуниоры — куда возьмут.

Эникейство, да и серьёзное сисадминство — не моё. Довольно странно, когда эникей чуть ли не 80% своего времени тратит на программирование всяких штук (пусть это и скрипты на Powershell, но некоторые из них были достаточно объёмными — до 10K строк кода).

Опыт перехода совсем в другую сферу дал мне ощущение того, что я смогу, если потребуется, осилить и профессию разработчика. Я не строю себе иллюзий на тему того, что стану “звездой” в этой сфере, но выйти на некий средний оплачиваемый уровень — вполне возможно.

Вернёшься ли, если предложат хорошие условия?

Нет. Мне нравится моя новая работа, и нравится именно своим содержанием, а также той свободой, которую она даёт.

Я понимаю, что в ИТ тот же самый уровень свободы получить вполне реально, но люди мне стали интереснее технологий. И деньгами / бонусами / условиями труда этот интерес перебить невозможно.

Кем вы себя видите в нашей компании через пять лет?

Одним из преимуществ фриланса (не только психологического, любого) является отсутствие необходимости проходить собеседования с подобными вопросами.

А если серьёзно, то в планах — наращивание профессиональных скиллов в психологии, прохождение полноценных курсов обучения по юнгианскому анализу и когнитивно-поведенческой терапии (знаю, что это совсем разные и слабо сочетающиеся между собой вещи, но именно такой трек обучения я бы хотел пройти).

А в мечтах — лечфак и психиатрия. Звучит как что-то невозможное, но если бы мне кто-то сказал четыре года назад, что я стану психологом, я бы не поверил. Жизнь — сложная и многообразная штука, намного более сложная, чем любые наши представления о ней, да и мечты — на то и мечты, чтобы быть чем-то, чего очень трудно, но так хочется достичь.

P.S.: Интересные вопросы из комментариев вынесу в основной пост вместе с ответами.

Комментарии (189)

AcidVenom

17.08.2019 12:38Если вы молоды, полны сил, у вас есть хорошая работоспособность и некоторый запас финансовых ресурсов — учитесь на психиатра.

Из депрессивных людей выходят прекрасные специалисты. Они воспринимают чужие проблемы как свои и пытаются помочь.

Alexufo

17.08.2019 17:55-1это если депрессия не вызвана не признанием своего гения от рождения за красивые глаза

hdablin Автор

17.08.2019 18:55+1Мак-Вильямс тоже об этом говорила. Только личная терапия нужна, чтобы не уйти в «спасательство». Из шизоидов, кстати, тоже прикольные мозгоправы выходят.

asd111

18.08.2019 00:17На мой взгляд шизоиды слишком необщительны для работы психологом. Т.е. он например хочет что то сказать пациенту но молчит, потому что у себя в мозгу он уже ответил.

hdablin Автор

18.08.2019 08:44Шизоиды разные бывают. Знаю прекрасного психиатра-психотерапевта (с упором на второе), который настолько шизоид, что порой возникают вопросы, а нет ли там какого-то расстройства с корнем «шизо-».

Alexufo

18.08.2019 23:26Знать бы только где сдать тест на шизойдство. С психиатрическими терминами ровно как в тредах с психонавтами, все спорят как влияют вещества по личному опыту, будучи уверенными, что купили именно то, что было написано на упаковке)

Каждый думает под этим что-то то свое, даже будучи знаком с методами определения, субьективность никуда никогда не девалась.

Поэтому, использовать эти термины в дискуссе совсем нерезультативно. И комментарии об этом тут тому доказательство.

grt_pretender

18.08.2019 14:58Шизоиды тоже бывают разные.

У Ялома в книге «Шопенгауер как лекарство» как раз показан шизоид, его методика и отношение к людям)

engine9

18.08.2019 21:58Знаете, слышать подобные обобщения от психолога, мягко говоря, настораживает.

И именно потому, что это перенос ответственности на симптом, а еще необоснованное обобщение.

Сейчас вообще тенденция романтизировать и превозносить свои диагнозы.

Alexufo

18.08.2019 23:30Я больше думаю что это подготовка общества к принятию «других» чтобы те нормально относитлись а не воротили нос от людей, чем то им кажущимися сумашедшими. Думаю что это хорошо, меньше всего тут нужна демонстрация изгойности. От этого общество только выиграет.

hdablin Автор

19.08.2019 11:05«Шизоидность» — не симптом, а тип характера. «Шизоидное расстройство личности» — это заболевание, а просто «шизоидный радикал личности» — нет. Если брать эту классификацию, то там любой человек получится «шизоидом», «истероидом», «эпилептоидом» или ещё кем-то с «околодиагностическим» названием, но это именно попытка как-то классифицировать характеры, а не какие-то диагнозы.

engine9

18.08.2019 21:56Ох уж это трепетное возвышение своей Болезни. Утверждать это, всё равно, что говорить, что «все люди с ДЦП прекрасные друзья, ведь они знают что такое трудности». Нет, лично знаю инвалидов-мудаков.

AcidVenom

18.08.2019 22:20Ну раз Нэнси Мак-Вильямс вам не авторитет, то ничего не поделаешь. К тому же, про себя я ничего не говорил и себя ввиду не имел. Успокойте свой ригидный характер.

Alexufo

18.08.2019 23:21И тут мы плавно стекаем в область авторитетов. К сожалению, у психиатрических диагнозов почти нет научной основы — это мнения авторитетов. А жизнь такова, что уважаемая Нэнси Мак-Вильямс может быть легко записана в шарлатаны своими коллегами как только один из них обьявит себя фанатом доказательной медицины, поскольку психоаналитики сейчас изгои. Я более чем уверен, что Нэнси имела ввиду что так называемые психиатрические диагнозы имеют вторую сторону, которую нужно уметь разглядеть. Она, как профессионал, скорее всего умеет это делать. Но ни о какой корреляции речь, как я думаю, не идет.

hdablin Автор

19.08.2019 11:26Считать всех психодинамиков / психоаналитиков шарлатанами уже лет 10 как не модно.

Немного материалов по темеLeichsenring, F., Luyten, P., Hilsenroth, M. J., Abbass, A., Barber, J. P., Keefe, J. R., … Steinert, C. (2015). Psychodynamic therapy meets evidence-based medicine: a systematic review using updated criteria. The Lancet Psychiatry, 2(7), 648–660. doi:10.1016/s2215-0366(15)00155-8

Leichsenring, F. (2008). Effectiveness of Long-term Psychodynamic Psychotherapy. JAMA, 300(13), 1551. doi:10.1001/jama.300.13.1551

Leichsenring, F., & Rabung, S. (2011). Long-term psychodynamic psychotherapy in complex mental disorders: update of a meta-analysis. British Journal of Psychiatry, 199(01), 15–22. doi:10.1192/bjp.bp.110.082776

Leichsenring, F., Salzer, S., Beutel, M. E., Herpertz, S., Hiller, W., Hoyer, J., … Leibing, E. (2014). Long-Term Outcome of Psychodynamic Therapy and Cognitive-Behavioral Therapy in Social Anxiety Disorder. American Journal of Psychiatry, 171(10), 1074–1082. doi:10.1176/appi.ajp.2014.13111514

Shedler, J. (2010). The efficacy of psychodynamic psychotherapy. American Psychologist, 65(2), 98–109. doi:10.1037/a0018378

Специально не стал включать публикации из совсем уж аналитических изданий, там их, естественно, больше.

BigBeaver

19.08.2019 11:58Это хорошо, что есть RCT. Не в курсе, как у них со слепостью (немного лень пересматривать сотню статей, но может, вы уже сделали)?

Alexufo

19.08.2019 15:31слепость тут не применима.

BigBeaver

19.08.2019 20:24+1А по «ссылкам» заявлена, как минимум, в части работ (первая работа из первого метаанализа в списке выше. кстати, не показавшая результатов).

Но если слепости нет, то RCT не RCT — всё confirmation bias.

hdablin Автор

19.08.2019 20:38Со слепостью ± как в КПТ-шных исследованиях. Сложно сделать надёжное ослепление и надёжное плацебо в психотерапии. Это не к тому, что психоанализ хорош, а к тому, что с позиций ортодоксальной ДМ вся психотерапия — такое себе.

BigBeaver

19.08.2019 21:16В сложность двойного слепого я еще поверю, а просто слепое вообще легко — просто надо чтобы результат оценивал кто-то независимый. Нанять в ролди плацебо просто людей с улицы (буфетчиц каких-нибудь или парикмахеров — каких-то болтливых профессий, в общем) тоже не вижу проблем.

Alexufo

19.08.2019 23:38Как вы уже, наверное, догадываетесь, нет никаких проблем делать оценки независимо даже внутри сообщества без официанток.

А если вы про роль официанток под видом врача — вы нарушаете врачебную этику, люди пришли за терапией, а вы им — болванку. Вам никто не даст провести такой эксперимент, тем более на хоть какой-то значимой выборке.

К тому же, психоанализ направлен на глубины человека, то есть если человек обременен своей кончиной и страдает из-за этого, как измерить результат и что брать за норму? Страдания или отсуствия страданий?

Если речь идет о бытовых вопросах, семейных конфликах, помому материала уже СТОЛЬКО, что совсем не важно какая там терапия.

BigBeaver

20.08.2019 10:14Вы уж определитесь, то ли слепость не применима, то ли можно внутри сообьщества.

А если вы про роль официанток под видом врача

Психолог не врач. Психотерапевт в западном значении слова — тоже не врач. Но это не самые принципиальные детали. Хотите врачебную тайну — возьмите гинекологов вместо буфетчиц.

Измеряйте, как хотите. Если способа нет, то и говорить не о чем. Иначе можно просто убеждать счеловека в наличии прогресса. Это даже в настоящей медицине работает замечательно — потому и ввели DB RCT. Слышали про плацебо хирургию? А она есть.

Alexufo

20.08.2019 14:20Врачебная этика это не врачебная тайна. Проблема врачебной этики никуда не девается. Не разрешат вам провести такой эксперимент — подменить психолога переодетым слесарем. Этого никто не допустит. Отсюда подобного рода экспериментов нет. Так же вы не сможете проверить эффективность через DB RCT методик направленных на помощь суицидникам и прочих схожих по типу проблем.

А чего тут определяться, это зависит от вашего вероисповедания.

Если считаете, что если в теч. 3 лет человек не возвращался с проблемой повторно — это одно, если нет — другое. Для меня вопросы, которые рассматривает психоаналитика — обоюдный с пациентом процесс не заканчивающийся никогда, как и любое обучение чему либо. А результат — как и результат гуманитарных наук проявляется только на обществе в целом спустя годы.

BigBeaver

20.08.2019 18:05У не врачей нет врачебной этики, о чем вы? Психолог не врач.

У меня нет вероисповедания.

engine9

19.08.2019 10:36+1Для научной достоверности авторитеты не значат ничего. Забавно, что вы восприняли мою реплику на свой счет и кинулись атаковать, выписывая диагноз на ходу.

Punk_UnDeaD

17.08.2019 12:57Как уйти из IT?

Встал и ушёл.

hdablin Автор

17.08.2019 18:56Вот серьёзно, некотрое время назад готов был заплатить деньги тому, кто смог бы объяснить, как это сделать.

StalkerJS

17.08.2019 22:18Уволится со старой работы, придти на новую. Желательно, конечно, сначала новую найти. Это я на собственном опыте говорю: даже два месяца ждать, когда тебе начнут платить, грустно.

Собственно, только так. Просто надо или быть готовым к тому, чтобы начинать с нуля совсем, с соответствующим уровнем зарплаты, или что-то уметь помимо основной специальности.

pppol

19.08.2019 14:41Очень сложно.

В один из периодов моей жизни я ушел из IT с полным желанием не возвращаться туда. Но, к сожалению, очень сложно смотреть на пофигистичное отношение от айтишников (в частности админы/эникеи). Когда через service desk систему заявки на создание пользователя висят неделями.

Daddy_Cool

17.08.2019 13:55+1Очень интересно! Как вы сейчас оцениваете необходимость своей госпитализации и медикаментозного лечения в прошлом? Почему возник вопрос — я сталкивался несколько раз с ситуациями когда именно психологические проблемы пытались лечить психиатрическими методами ну и результат во всех случаях был неудовлетворительный.

Green2

20.08.2019 10:48Уважаемый Daddy_Cool, я в прошлом работал программистом в медицинском учреждении околопсихиатрического профиля (наркология), и собственными глазами убедился в низкой эффективности данного учреждения.

По психушкам, знаю 4 человек, которые там находились, никому это не помогло.

1. Один мужчина, который, по его словам, запутался в жизни и обратился в психушку, чтобы разобраться. Через 2 года он вышел из психушки, и так же не разбирается в жизни. Только у него добавились видения, которых раньше не было

2 Женщина которая боялась микробов, постоянно протирала ручки, и обратилась в психушку чтобы избавится от этой проблемы.

После 2 месяцев психушки она продолжает надраивать ручки дверей.

3. Один программист, которого в депрессии по поводу долгов родственники отвели в психушку. Теперь он ест дома таблетки, почти ослеп и не может программировать. Он забывает всё.

4. Другой мой коллега, который лежал в психушке, и принёс биту на приём к детскому врачу своей дочери и угрожал разбить женщине врачу голову за неправильное лечение его дочери. Говорил, что носит дробовик на работу. Я когда увольнялся с той работы, с облегчением перекрестился, я опасался за свою безопасность, работая с таким человеком.

Добавлю, вспомнил женщину которая пошла к психиатру из-за несчастной любви.

Ей психиатр прописал таблетки.

А ей надо было только расстаться с мужчиной, который женился на другой и найти себе новую любовь.

В общем, я не знаю ни одного человека, которому бы помогли псхиатры

vsergoog

17.08.2019 14:43Домик в деревне лучше построить самому. Для этого не потребуется ипотеки, а учитывая свободный график, можно хорошо разнообразить свой досуг между периодами основной работы.

KvanTTT

17.08.2019 14:48-1Как уйти из IT?

Странный заголовок, с оттенком негатива, не совсем соответствует содержанию. Больше подошел бы "Куда уйти из IT" или "Как придти в психологи".

На Хабре довольно много статей о том, как стать программистом, сисадмином, сетевиком и много ещё кем. Материалов о том, как уйти из IT, гораздо меньше, и сегодня я постараюсь восполнить этот пробел.

Ну не знаю, даже за последнее время (лето) ваша — не первая.

chilicoder

17.08.2019 16:39+1Заголовок явный кликбайт. Но опыт почитать было интересно. Хорошо пишите, спасибо!

Terras

17.08.2019 18:101) То, что другие специалисты могут получать на уровне it-специалиста или выше = не новость. Если ты идешь в айти только ради денег, то надо дважды подумать.

2) Работа программиста имеет ряд особенностей, которые хорошо переносит один тип людей, и вообще никак не может держать другой (отсюда психи, суициды, лапки-котики (привет инфантильному мальчику, который публиковал свой опыт «бегства» из суровой России в ласковую Австралию)).

3) Проблема IT — раскрученность бренда и отсутствие формальных ограничений (как есть у инженеров, врачей, юристов и так далее). Типа вот был мальчик, сидел дома у родителей за компом что-то там пилил, и бац он новый Билл Гейтс с яхтами и девками. Поэтому в айти ломанулись люди, которым тут вообще не место. Отсюда куча всякого треша.

Главная проблема «ухода из айти» — это потеря уровня жизни и уважения. Пока ты условный сениор, ты получаешь неплохие деньги, к тебе на работе относятся с уважением (ибо бизнес ценнит твои руки и мозги), ты получаешь предложения по работе и чувствуешь свою «нужность». Все вот это бросить и пойти условно открывать ларьки — это пипец как страшно, и пипец как некомфортно.

__

Что насчет головы, то:

1) Я от рождения не умею читать вслух. Читаю про себя норм, говорю импровизацию — норм. Читаю и открываю рот одновременно — область зрения сужается до 1-2 букв (не вижу даже конца слова), и просто начинаю читать по одной букве. (один из подвидов дислексия).

2) При малейшем стрессе теряю зрение и все расплывается дальше 1 метра (через 1-2 дня приходит все в норму). Поэтому после «трудных» дней люблю гулять вечером, когда из-за общей темноты этого не замечаю и не «парюсь» по этому поводу.

Работаю программистом, как-то не мешает.

hdablin Автор

17.08.2019 19:00Если бы мне кто-то объяснил в юношестве всё это, жизнь сложилась бы иначе. Но своих мозгов не было, а чужие никто не предоставил.

limassolsk

17.08.2019 18:25+1Большое спасибо за статью.

Когда прочитал заголовок, то решил, что вы просто были плохой программист, поэтому не справились и ушли в другую область (каждый год такое наблюдаю вокруг).

Когда прочитал статью по диагонали, то мнение рез ко поменялось с «что за бред?» на «это интересная тема, надо прочитать полностью».

Сейчас смотрю ролики на ютубе на эту тему и становится ясно, что базовая информация о психологии будет точно не лишней для общего развития.

Ещё раз большое спасибо за статью.

hdablin Автор

17.08.2019 19:00Я действительно плох в программировании, но я никогда программистом не работал, поэтому данный факт как-то не особенно мешал.

limassolsk

17.08.2019 20:33+1Ещё раз спасибо за статью. После неё подписался на ютубканал Евгении Стрелецкой (каналу всего 3 месяца и уже 300к подписчиков). Что не ролик — то шедевр. Всем рекомендую, смотрится очень легко. Автора сильно отличает от других, что под видео есть ссылки на донат, а не на платные консультации. Посмотрел несколько других авторов — там только базовая информация о симптомах и предложение записаться на платную консультацию либо наоборот очень много скучной теории.

Можно начать с ролика Поставь себе диагноз! Есть ли у меня расстройство личности? Основы психодиагностики для обывателей

Для ликбеза — самое то.

Alexufo

17.08.2019 23:46Дата регистрации: 9 мар. 2015 г.

limassolsk

17.08.2019 23:59В моём в канале на ютубе вообще написано «2010 год», при этом я не выкладывал никаких видео. Там есть только то что я добавлял в закладки. Получается, что если я сегодня выложу первое видео, то вы скажете, что на самом деле моему каналу не 1 день, а уже 9 лет?

Справедливости ради, отмечу, что я тоже ошибся.

Если зайти на канале в «Видео» -> «Упорядочить» -> «сначала самые старые», то будет видно, что первое видео на канале появилось 7 месяцев назад, что не есть цифра 3 месяца, которую я указал выше. Прошу за эту ошибку прощения, просто 3 месяца назад на канал было подписано только 300 человек, а сегодня уже 300к.

tommyangelo27

18.08.2019 08:11Евгению нормально так Тема Лебедев пропиарил (вероятно за деньги). После этого пошел взрывной рост.

Ну и в целом, она неплохие вещи рассказывает, но на мой взгляд слишком… заученные что-ли. Как будто пересказывает учебник.

(Если что, я примерно половину всех ее роликов смотрел, не один-два)

Alexufo

18.08.2019 23:33Ага. Я то думал что это очень странно, что без денег это не обошлось бы. Я примерно знаю рост каналов психиатрической направленности. Нет такого массового спроса.

Quilin

19.08.2019 12:22У меня очень много знакомых психологов, они говорят что последнее время на учёбу к ним (например в «гармонию») стали приходить программисты в большом количестве. Насколько я успел понять, на том же б17 их тоже немало (по обе стороны).

CyberChipmunk

17.08.2019 18:42Как выйти и зайти?

dim2r

17.08.2019 18:57виннипух уже показывал ))))

datacompboy

17.08.2019 19:47Ну кстати да, часто в айти застревает из-за того, что слишком много внутри кушать.

dim2r

17.08.2019 20:33Последнее время наблюдаю проблемы с чуством юмором у ИТшников. Раньше ИТ было весело и остоумно. Сейчас сплошное грузилово и бег за быстро изменяющейся коньюктурой.

Alexander_Tamirov

17.08.2019 18:43А я последние годы пришел к тому, что вообще всё настолько взаимосвязано, что нет смысла особо делить IT, психологию, бизнес, здоровье и всё прочее.

Если уметь посмотреть на вещи с высока, то в конечном итоге цель любого человека — это безопасность, благополучие.

Сколько раз видел: бизнес-проекты, которые прогорали потому что люди в розовых очках что-то рассчитывали, не утруждая себя сомнениями, изучением среды, её динамики.

А опытный IT-шник может таких товарищей, например, хорошенько «отрезвить», сказав, что ваш проект не жизнеспособен, привести аргументы, призвать «научиться думать»…

hdablin Автор

17.08.2019 19:01А я последние годы пришел к тому, что вообще всё настолько взаимосвязано, что нет смысла особо делить IT, психологию, бизнес, здоровье и всё прочее.

Соглашусь.

bscmsccs

17.08.2019 18:43TL: Почему ты решила уйти из IT?

EM: В моем случае скорее актуален вопрос: «А как ты вообще

попала в IT?». Я никогда не хотела быть айтишником, я хотела

быть дальнобойщиком, но тогда девушке было никак не попасть

не то что на работу, а даже на обучение, поэтому я пошла в айтишники как в профессию, наиболее подходящую мне по складу ума, меньше всего требовавшую предварительных усилий до получения первых приличных заработков. В общем, по принципу «если уж не мечта, то хоть деньги».

Журнал Testers life 2019 июнь 13 стр.

www.testers-life.ru/#archive

keekkenen

17.08.2019 19:25+1Сочетание собственной нарушенности (психических и даже психиатрических проблем) и жизненных обстоятельств.

забавно, но, большинство девчонок, в которыми учился на психфаке МГУ, пошли учиться, именно из-за того, что имели (или думали что их имеют) определенные проблемы в сфере психологии

Meridian2012

18.08.2019 00:15Я решил поступать на отделение прикладной математики матфака КубГу в 1986 году потому, что в 1985 году был на экскурсии в расчетном центре. Там девочки-операторы слепым методом, по линейке, вводили цифры ЗП с огромных бумажных простыней. И я подумал: «Вот она, классная работа! Наверное и мне стоит пойти и поучиться, чтобы потом вот так изящно работать!» Таковы были рассуждения ИТ-сперматозоида :)

Неважно что думает о специальности человек при поступлении, важно, что он думает и чувствует потом, после погружения в профессию.

klvov

18.08.2019 05:36У меня была похожая мотивация — «хоть как-нибудь помочь сделать, чтобы люди поменьше занимались тупой каторжной работой, вроде, хм, сверки бухгалтерских ведомостей с карандашом в руках». Ну или там «что ж вы считаете на счетах и логарифмических линейках, считайте уже по-нормальному, на компьютерах или хотя бы калькуляторах».

Как говорится, «поживши и поработавши», постепенно до меня начинает доходить, что это был юношеский максимализм. И в «тупой» (монотонной) работе есть свое внутреннее содержание, и умение считать на логарифмической линейке — тоже весьма продвинутый скилл. Фейнман писал, что когда они атомную бомбу делали в Манхэттенском проекте, электронные компьютеры только-только появлялись, и все расчеты были сделаны без их помощи.

vsergoog

18.08.2019 08:31Вот уж не надо! Фейман писал, что у них были достаточно тупые вычислители и приводил пример как они улучшали алгоритмы использования людей для ускорения расчетов. Как по мне, так это то же самое программирование.

TimsTims

17.08.2019 20:31+1Заголовок конечно кликбейтный. Суть ухода — не столько в том, чтобы «уйти», а чтобы куда-то прийти. Уйти откуда угодно — просто. Встал да ушел. Но вы сами как психолог понимаете, что надо одно заменять другим, иначе будет долгая и сложная депрессия.

Meridian2012

17.08.2019 21:08+3Заголовок статьи. Мне, 50-летнему АйТишнику са стажем 32 года, почудилось: «Надо же, наша профессия настолько сжимает тиски зависимости, что трудно её покинуть! А я до сих пор ничего про это не слышал». Прочитал.

Ремарка первая — описана юношеская проблема неправильной профориентации с доведением ситуации до логического конца, то есть ухода из профессии.

Ремарка вторая — то что с автором, произошло далее (нервный срыв, лечение и т.д.) — никакого отношения к ИТ не имеет. Все это следствие какого-то события или цепочки событий в личной жизни автора. Будучи теперь психологом с уклоном в психиатрию, он наверняка дойдет до той ситуации, которую нам часто показывают в фильмах — ты стоишь с обоссанными штанишками перед КЕМ-ТО и испытываешь неимоверные чувства, которые определяют твою дальнейшую жизнь. Но стоит прожить это повторно, на другом уровне — и все приходит в норму.

Ремарка третья — автор из ИТ перешел в продажи, потом заболел. То есть из ИТ он ушел, однако вся дальнейшая цепочка рассуждений базируется на «уходе из ИТ». Я бы на месте автора глубоко задумался на этой зацикленностью и проанализировал ситуацию с точки зрения психологии/псиатрии.

Ремарка четвертая — к 50 годам единицы из моих сверстников остаются в ИТ. Все устраиваются в жизни (покидают ИТ) без каких-либо болезненных ощущений/переживаний. Профессия предполагает серьезное умение «раскинуть мозгами», оттачивает его и потом «ушедший» прекрасно применяет свой базис в иной деятельности.

Ремарка пятая — нужно уметь слушать себя и примать правильные решения. Если ты не получаешь удовольствие от работы, то зачем такая работа? А потом вылезают «младенцы от профессии» 22 лет от роду и начинают с умным видом рассуждать о профессиональном выгорании. Ха! Моей дочери потребовалось всего 9 месяцев, чтобы понять, что слой «техподдержка/аникейство» не для неё, перейти в слой «программисты» и теперь получать от работы удовольствие. И это при моих активных советах «Никогда не ходи в программисты!», ибо я, буду в свое время крутым перцем в этом «слое», прекрасно понимаю изнанку профессии.

Ремарка шестая — автору пожелание успехов на новом поприще, крепкого психического и физического здоровья, материального благополучия и изгнания всех «тараканов»! И пусть на ИТ не обижается :)

limassolsk

17.08.2019 22:27+2[Моя дочь работа в слое «техподдержка/аникейство» и спустя 9 месяцев перешла в слой «программисты» и теперь получает от работы удовольствие.]

И это при моих активных советах «Никогда не ходи в программисты!»

Я правильно понял ваши слова, что вы сами работаете программистом, но отговаривали вашу дочь от этого, не смотря на то что она была несчастлива работая в слое «техподдержка/аникейство», а теперь она " получает от работы удовольствие". И при этом вы до сих пор считаете, что ваш совет был правильный?

Поздравляю, вы правильно воспитали дочь, что она смогла дать вам отпор и не смотря на все ваши старания решилась заниматься тем, что её делает счастливее.

19:44, Евгения Стрелецкая: «Иди лучше в бухгалтеры»… вот так короче жизнь и ломают. вторгаются, навязывают свои собственные советы. это уже называется контроль. контроль — это когда родители говорят, что их личный опыт гораздо важнее, чем ваш собственный.

Рекомендую посмотреть весь ролик, ну или хотя бы с этого момента и до конца.

PS: с остальными ремарками согласен полностью.

Meridian2012

18.08.2019 00:02+1Насчет дочери — Вы абсолютно правильно поняли мои слова и мое поведение. Активно не желал дочери тяжкой доли программиста. Был неправ и раскаялся.

AcidVenom

18.08.2019 00:49к 50 годам единицы из моих сверстников остаются в ИТ. Все устраиваются в жизни (покидают ИТ) без каких-либо болезненных ощущений/переживаний

А изначально каков процент тех, кто шел работать по специальности? Хотя бы около ИТ.

Meridian2012

18.08.2019 16:14Трудно сказать — давно это было :) Выпуск 91 года, развал Союза, перестройка, гласность и все такое. Изначально — от половины до 75%. Потом выживание заставило людей заняться торговлей. Потом (ближе к нулевым) часть вернулась.

hdablin Автор

18.08.2019 08:52Заголовок пофиксил по предложению karabas_b

За пожелания — спасибо. На ИТ не обижаюсь, наоборот, очень рад, что некоторое время провёл в этой профессии.

McKinseyBA

17.08.2019 21:37+1учёба в NEI по психофармакологии и психиатрии (лечить-то себя как-то надо было, 250 USD)

Мой друг («красный» диплом Психологического факультета СПбГУ) всегда говорил, что «на Псифак идут учиться те, кто хотят решить свои собственные проблемы за государственный счет».

Удачи Вам! Спасибо за статью.

hdablin Автор

18.08.2019 08:54На мою учёбу по всей этой псих*-области ни рубля налогоплательщиков потрачено не было, тут моя совесть чиста.

StalkerJS

17.08.2019 22:27Главная проблема уйти откуда угодно — уметь что-то, кроме основной профессии. Умеешь, можно уйти в шоу-бизнес, спорт (как я) или стать врачом.

Как показывает практика, приходя куда-то из it, ты сразу становишься тыжпрограммистом. И если допустить это, то починять всё, от ноутбука до медиакуба будешь ты.

Meridian2012

18.08.2019 00:07Гм. Мои бывшие коллеги, ушедшие из ИТ, становились предпринимателями, ментами, таможенниками, депутатами, юристами, домохозяйками, менеджерами продаж, маркетологами, директорами. Никакого «тыжпрограммист».

StalkerJS

18.08.2019 00:12Как только прознают про бэкграунд, сразу начнут просить помочь. Вне зависимости от профессии. Это скорее история не работы, а просто того, что «ты умеешь с этой шайтан-машиной обращаться».

limassolsk

18.08.2019 00:21«Тыжпрограммист» стоит первый в цепочке при возникновении какой-либо проблемы.

Например, в офисе кто-то не может разобраться со сканером, тогда:

-тыжпрограммист — первый, кого попросят помощи

-любой парень — он же играет в игры кучу времени и должен разбираться в «технике»

-любая девушка — она постоянно в телефоне сидит, наверно что-то шарит в «технике»

-дети (если вдруг кто-то в офис привёл), ведь именно они настраивают на домашнем телевизоре все каналы и на комп устанавливают игры для папки

-любой другой сотрудник офиса

Meridian2012

18.08.2019 00:33+1Знаете, один мой очень хороший знакомый сидел в тюрьме, где «тыжпрограммист» в употребленном выше смысле здорово ему помог — решал проблемы типа нахождения в интернете и скачивания музыки местным уголовным авторитетам. За это был награжден правом иметь телефон, подключенный к интернету. Много вацапился с «волей» и это сильно облегчало жизнь.

limassolsk

18.08.2019 00:37+2У меня такой же друг был, которому это сильно в армии помогло. Никогда не был в нарядах и даже не спал в казарме.

StalkerJS

19.08.2019 10:50Должны, но не обязаны. Люди не хотят, а многие не умеют думать. Играть в игры, сидеть в телефоне и настраивать каналы — совершенно не то, что решать какие-то вопросы с компьютером, потому что там — выученные паттерны поведения и всё. Шаг влево, шаг вправо — и начинается «памагите!»

У меня в отделе три человека несколько лет подряд делают видео трансляции простейшие через OBS. Никто из них так и не осили понять связь между битрейдом отдаваемого видео и возможными тормозами интернета. Я уж не говорю про поменять какие-то настройки.

SADKO

18.08.2019 00:23Отличный пост, глубоко раскрывающий суть психологии и «психотерапии», поверьте, автор не сильно оригинален, большинство людей пришло в психологию отнюдь не из праздного интереса.

Но, может ли слепой водить слепого?

Вряд ли, но собеседник будет отличный. (правда патологичный)

Картинка в начале поста врёт, механизмы функционирования психики, вполне себе механизмы, и системному мышлению вполне себе подвластны.

Но если личность повреждена, то увы, и мотивации и когнитивка не так.

Фрэйд, насмотревшись опытов с гипнозом, придумал свой психоанализ, но вот такую простую вещь как гипноз освоить не смог, что каг-бэ намекае :-)

Выбирая психотерапию, по интересуйтесь, готовы-ли страховые компании за оную платить, и получите чёткий список того, что работает\не работает.

splav_asv

18.08.2019 00:51В России вроде только клиническая КПТ входит. Но это значит, что это единственный рабочий метод. Скорее наиболее формализованный и научно изученный. В тех же США страховка и другие покрывает.

SADKO

18.08.2019 02:19Вот! Американский список в первую очередь, там есть и другие, рабочие…

А КПТ кроме всего прочего нельзя так же отказать в эффективности.

karabas_b

18.08.2019 01:52механизмы функционирования психики, вполне себе механизмы, и системному мышлению вполне себе подвластны.

это бесспорно. проблема в том, что нам эти механизмы неизвестны. есть масса теорий, но какая из них ближе к истине, мы понятия не имеем — слишком мало данных. современная психология по уровню развития сравнима с астрономией в древней греции. всё упирается в отсутствие технологий, которые позволили бы получить больше информации.

trdm

18.08.2019 09:09Картинка в начале поста врёт, механизмы функционирования психики, вполне себе механизмы, и системному мышлению вполне себе подвластны.

Я встречал описания законов протекания психических процессов в священных текстах индуизма, конкретно в Гитамрите и Махабхарате, а этим произведениям не одна тысяча лет. Описано доступным языком, правда там защита от дурака стоит на этих текстах.

hdablin Автор

18.08.2019 16:28Много раз встречал похожее мнение, не могли бы раскрыть подробнее?

trdm

18.08.2019 20:05Гитамрита, ГЛАВА ВТОРАЯ, Обзор Бхагавад-гиты.Арджуна сказал:

- О Кешава, каковы признаки того, кто погружен в трансцендентальное сознание? Как он говорит, как сидит, как ходит?

Кришна сказал: - Когда человек отказывается от всех чувственных желаний, порожденных его умом, когда он находит удовлетворение только в своей истинной сущности, это значит, что он пребывает в чистом трансцендентальном сознании. Тот, кто сохраняет спокойствие даже среди страданий всех трех видов и кто свободен от привязанностей, страха и гнева, именуется мудрецом, ум которого уравновешен. Эта личность не подвержена влиянию благоприятных или неблагоприятных условий, она не радуется и не презирает их, когда они наступают. Такой человек способен оторвать свои чувства от объектов чувств подобно тому, как черепаха втягивает в панцирь свои конечности.

Кто-то может воздерживаться от чувственного наслаждения, хотя вкус к объектам остается. Но испытав высшее наслаждение, он теряет вкус к прежнему и утверждается в сознании. Чувства так сильны и беспокойны, о Арджуна, что насильственно увлекают разум даже проницательного человека, пытающегося управлять ими. Однако тот, кто обуздывает свои чувства, держа их под полным контролем и сосредоточивая свое сознание на Мне, считается человеком стойкого разума. Созерцая объекты чувств, человек развивает привязанность к ним, из привязанности рождается вожделение, из вожделения возникает гнев. Гнев порождает полное заблуждение, заблуждение затмевает память. Когда память в затмении, пропадает разум, а когда разум потерян, человек вновь падает в материальное сознание. Тот человек, который свободен от всех привязанностей и антипатий и способен контролировать свои чувства посредством регулирующих принципов свободы, может достичь милости Господа. Для такого человека уже не существует трех видов страданий. Однако тот, кто не связан со Всевышним, не может иметь ни трансцендентального разума, ни устойчивого ума, без которых немыслим мир. А без мира возможно ли счастье? Так же, как своими сильными руками ты контролировал врагов, Арджуна, сейчас контролируй чувства.

Поступая так, ты станешь трансцендентальным ко всему этому и знай, что то, что является ночью для всех живых существ, для владеющего собой время пробуждения. Когда же все живые существа пробуждаются, для мудреца, обладающего внутренним видением, наступает ночь. Мудреца не беспокоит непрерывный поток желаний, подобный рекам, впадаемым в вечно наполняемый, но всегда спокойный океан. Лишь он может достичь умиротворения, а не тот, кто стремится удовлетворить такие желания. Таков путь духовной жизни, став на который человек уже не подвластен заблуждению. Если человек находится в таком состоянии даже в смертный час, он войдет в царство Господа.

vsergoog

18.08.2019 20:47Мне, как материалисту, очень тяжело читать подобное. Приходится отключать разум, иначе практически каждое предложение вызывает когнитивный диссонанс.

trdm

18.08.2019 22:19Мне, как материалисту, очень тяжело читать подобное. Приходится отключать разум, иначе практически каждое предложение вызывает когнитивный диссонанс.

я об этом и говорил. Это и есть своеобразная защита.

Уже по уровню защиты можно догадаться о квалификации авторов текста.

Материал в части психологии очень качественный, если вдуматься и проанализировать.

Alexufo

18.08.2019 23:44А что вам мешает читать текст с аналитической точки зрения: выделять сущности, связи? Вы себя слишком ограничиваете, считая, что если в крови нет маркера злости, ее не существует. Это чувственные термины, выведены в слова статистическим согласием большинства. Так вот подобного рода литература раскрывает эти чувственные термины шире, чем вы привыкли на них обращать внимание.

vsergoog

19.08.2019 08:29+1Я не читал данный конкретный документ. По этому не берусь спорить конкретно. Я читал подобные тексты, нацеленные на христиан. У меня невеста (тогдашняя) ими болела, по этому был явный интерес. Там вещи, подающиеся как аксиома, причем нацеленные убеждение материалистов, разбивались о представление о строении мира основанном на уровне школьной программы.

Тут тоже самое, читаешь цитату, а в голове всплывает вопрос — с чего вы это взяли?

Alexufo

19.08.2019 15:06сложно говорить без ваших примеров, но вот конкретно к цитате выше, расписан пример поведения человека, которого не научили задумываться о своих чувствах и поведении. Практически речь идет о полном гедонизме, как я понимаю. Опасность данного поведения показывается далее.

Сейчас очень просто понимать многие вещи в человеческом поведении, но вы должны понимать, что никакого термина бессознательное, инстинкты, зависимость в те времена просто не существовало. Люди выражали свои мысли вокруг внутреннего опыта. В этом конечно есть интерес. Поскольку другой опыт рождает другую модель, которая и сегодня не теряет актуальности. Мы можем найти там для себя некоторые ответы.

С чего вы это взяли — не вижу никаких проблем в цитате. Как я писал выше, если эти труды признаны обществом, значит они имеют статистическое одобрение большинства или элиты. Про царствие божие не вижу проблем. Сейчас любая реклама построена на этой модели, нужном поведении, чтобы войти в царствие божие. А тут эти гарантии тут честно написаны. Имейте ввиду, что этот термин крайне собирательный и нам сложно понять что имеется ввиду, хотя все примерно догадываются.

- О Кешава, каковы признаки того, кто погружен в трансцендентальное сознание? Как он говорит, как сидит, как ходит?

eStellar

18.08.2019 01:43Я в своё время, окончив колледж по ИТ специальности решил уйти из этой отрасли, поступил в ВУЗ где профессия связана с химией. Окончил и… вернулся работать в ИТ сферу, где кручусь по сей день со всеми взлётами и падениями. Как ни странно, не жалею совершенно о таком временном уходе. Уж очень много негативного опыта от товарищей, которые продолжили учёбу в ИТ ВУЗе, более того, они ушли не выше меня. Наверное, даже статью напишу…

DGN

18.08.2019 06:53Мне одному кажется, что вот это "“стандартный комплект начинающего” психолога: личную терапию (2-5 тыс. руб. в неделю), супервизию (2,5 тыс. руб. в неделю), групповую терапию (1,5 тыс. руб. в неделю). " отдает неким сектанством? У меня был близкий знакомый психолог, и я слышал немного другие слова и совсем другие цифры, но идея некой платной постоянной поддержки-чистки-кураторства была очень явной.

hdablin Автор

18.08.2019 08:58Тут цены действительно могут быть очень разными, привёл свои, у других они могу очень сильно отличаться — как в меньшую, так и в большую сторону. Но сама идея — почти во всех направлениях так или иначе присутствует, и лично я с ней согласен: без личной терапии сам с ума сойдёшь, без супервизии — накосячишь с клиентами с большой вероятностью.

HomoLuden

18.08.2019 10:28На КДПВ в последнем пункте (как видит психолог) загогулин должно быть значительно больше (мнение близко знакомого педагога-психолога: ).

HomoLuden

18.08.2019 10:34Когда в IT дорастаешь до Team Lead, то психологии становится хоть отбавляй. Начинаешь озабочиваться психологической совместимостью членов команды, эмоциональным интеллектом, конфликтологией и прочими прелестями тонкой псих. организацией индивидуумов.

Может и нет смысла уходить в психологию на фулл-тайм?

Meridian2012

18.08.2019 16:22Не совсем так — любой руководитель использует, если угодно, прикладную практическую психологию. Можно даже сказать шире — любой человек, который вынужден много общаться с разными людьми (например, внедренец, консультант). Это базовый набор из психологии, помогающий «наводить мосты».

К помощи психолога, как правило, прибегают, когда мосты не наводятся или разрушены. Это более узкая и тонкая специализация, к ИТ никакого отношения не имеющая.

HomoLuden

19.08.2019 15:16Ну так-то да… Меня следует читать так:

"Может для утоления жажды психологии было бы достаточно базового левела менеджмента индивидуальностей? Может полноценная психология — это уж черезчур?"

Меня вот в школе учительница по французскому тащила в переводчики, но мне инженерия более интересна была. Я от нее взял базовый уровень (задел) и дальше не стал углубляться. Так и тут.

Автор решил переквалифицироваться (или даже "переродиться") в Клинического Психолога, что довольно радикальное перепрофилирование. Как если б "водитель трамвая" в "погромисты" подался.

Meridian2012

19.08.2019 15:31Согласен с Вами — радикальное перепрофилирование. Из-за неверной профориентации изначально. А насчет «чересчур» — в самый раз, лишь бы интересно было.

PS

Я увлекаюсь любительской фотографией в качестве «хобби» и подумывал на пенсии подрабатывать ею. Теперь вот размышляю — а не податься ли лет эдак через 20 в психологи? :) Очки и «ботанический» вид имеются, практический опыт — также, осталось дело за некоторой систематизацией знаний и корочками :)

HomoLuden

19.08.2019 16:48Сначала троих детей воспитайте… Потренируйтесь на кошечках )))

[кадр из к/ф Операция Ы]

Valeratal

18.08.2019 12:05«психология — не наука»

Чувак ты упоролся. Психология наука, а вот твоя деятельность (терапия) не наука

Псих. консультирование имеет к науке-психологии такое же отношение, как химчистка к науке-химии. То есть имеет, но Вы ее не увидете. А уж сидящая в Диане приемщик точно не обязана закончить хим. вуз.

hdablin Автор

18.08.2019 16:31Да, я знаю про экспериментальную психологию, которая научна. Но обычно в бытовой речи под «психологией! понимают не её (она вообще кроме узкого круга специалистов мало кому интересна), именно ту самую, которая про консультирование и не про науку.

Valeratal

18.08.2019 19:03Нет, экспериментальная психология это про то, как проводить исследования. А научны все остальные.

Спасибо, что отредактировали каммент. Все-таки не стоит строить из себя Гуру, когда просто закончил курсы.

BigBeaver

18.08.2019 21:00А научны все остальные.

Вот с квантором всеобщности-то стоило бы поаккуратнее. Если мы говорим о науке в терминах постпозитивизма, то в психологии ну ооочень много ненаучных концепций. Разумеется, это не ставит на ней крест, как на науке. Просто надо фильтровать.

Valeratal

19.08.2019 09:24Концепции? например? А концепции это точно относятся к «видам психологии»? А то я теорию эфира могу припомнить :)

p.s. В физике вон с струнами и квантами разобраться не могут. И ничего. живут как-то

BigBeaver

19.08.2019 11:09Например, психоанализ.

А то я теорию эфира могу припомнить :)

Она, кстати, научна. С квантами тоже все хорошо. Вот теория струн правда пока вызывает вопросы, но мы «никого ей и не лечим» (выводы из нее никак не влияют и не могут повлиять ни на какой аспект вашей жизни кроме непосредственно актов обсуждения этой теории).

Valeratal

19.08.2019 11:12-1Психоанализ это как теория эфира. Просто концепция, а не вид психологии

Я могу много концепций вытащить из курса «история психологии» как и другие науки могут вытащить у себя геоцентристкие модели, например :)

BigBeaver

19.08.2019 12:01А что, простите, не так с геоцентрической моделью? Это же чистая математика — раскладываем наблюдаемые траектории небесных тел в ряд Фурье — и вот оно самое. Для анализа динамики не очень подходит, но как описательная модель картинки на небе вполне себе. Кстати, тоже научна.

timoteo_cirkla

18.08.2019 13:00Эм… Я понимаю, что ситуации бывают разные. Но ведь это непрофессионально — начинать отношения c пациентом/клиентом/доверителем (кому какой термин ближе). Помогать людям можно, даже так, как здесь — финансово. Но отношения именно тогда, когда терапия не была закончена… Как-то сомнительно. Можно представить ситуацию. Решил специалист помочь своему пациенту/клиенту/доверителю, время прошло, терапия закончилась. Человек вернулся к относительно нормальной жизни. Но общение между тем между ними осталось, как просто межчеловеческое общение. И тут они понимают, что что-то тут есть. Но так, как описано в статье, это как-то сомнительно.

hdablin Автор

18.08.2019 16:33+1когда терапия не была закончена

Она не была начата. Мы никогда в терапевтических отношениях не состояли. И с семейным терапевтом / супервизором этот вопрос обсуждался, было признано, что нарушения границ в тех условиях не было (вы исходите из неверного предположения о наличии какой-то терапевтический работы, а её не было, но если бы была — я бы с вами даже согласился).

TitovVN1974

18.08.2019 18:19Традиционно порог вхождения в аналитическую психологию был высоким.

Как правило требуется ученая степень (PhD), зачастую также MD.

И перед началом обучения — сотни часов анализа.

Такой психолог «не лечит» а ~«находит гармоничный путь развития»,

годы работы с пациентом — не редкость.

hdablin Автор

19.08.2019 11:34Да, и это мне импонирует в аналитических направлениях. Планирую таки зайти туда по-нормальному с длительным обучением, супервизией и остальными атрибутами. Но это пока дело будущего.

pda11111

19.08.2019 00:26Очень интересно, и в связи с этим вопрос: можете ли вы, оглядываясь назад как-то сформулировать, что ИТ стало/было не вашим и психология таким стала?

hdablin Автор

19.08.2019 11:36В ИТ «не моим» было отсутствие настоящего интереса к предмету: люди оказались для меня интереснее [искусственных] информационных систем (насчёт ИИ спекулировать не готов).

Dioxin

19.08.2019 08:42+275-килограммовый ньюфаундленд

Это не человек завел собаку — это собака завела хозяина.

hdablin Автор

19.08.2019 11:37+1Спросил у собаки, он согласен.

Ещё одна фотка Нюфа

El_Kraken_Feliz

19.08.2019 20:43Отношения с собакой не строятся на показателях «кто тяжелее» или «кто сильнее»

Добиваться понимания Вашего лидерства с собакой особая штука.

Можно с уверенностью сказать, что кинолог это прежде всего собачий психолог :)

Можно отдельную статью писать из области «теория управления» :)

Green2

19.08.2019 10:42Уважаемый Виталий, я прочитал вашу статью, и понял, что несмотря на всё, что вы прошли в психиатрии и сеансы психолога. это не позволило вам прийти к хорошему состоянию.

Или вам это помогло?

hdablin Автор

19.08.2019 11:39+1Лечение в психиатрическом стационаре сделало хуже, самолечение (никому не рекомендую!), кажется, частично улучшило состояние, как и психотерапия, но к желаемому состоянию я [пока] не пришёл. Но стало сильно лучше, чем было.

SemenPV

19.08.2019 17:53+1Может произошло событие (девушку себе завёл например) которое было истинной причиной улучшения состояния, а всё остальное просто совпало по времени?

hdablin Автор

19.08.2019 20:44Может быть, только по времени ничего такого не вижу (что не означает, что этого не было, разумеется).

habrfil

19.08.2019 11:39IT и психология по большей части идут вместе особенно в каком-нибудь арбитраже трафика так что автор в сути своей поменял лишь подход к работе, а суть та жа)

Kolunt

19.08.2019 20:44Грустный пост на самом деле. Почему-то среди моих знакомых именно у ИТшников чаще всего течёт башня. Много знаю тех, кто частенько ложатся в психбольницу «подлечиться»

hdablin Автор

19.08.2019 20:45Моя выборка точно так же нерепрезентативна, как и Ваша, но я в больнице видел представителей самых разных специальностей, в т.ч. «рабочих». Реальной статистики под рукой нет, ничего наверняка утверждать не берусь.

Dioxin

20.08.2019 07:15Почему-то среди моих знакомых именно у ИТшников чаще всего течёт башня.

Странно, у меня статистика и выводы противоположные.

Я всегда считал что ИТ-шники весьма крепки на голову, а может тяжелая жизнь в провинции закаляет когда нужно выживать в джунглях среди бандерлогов и шерханов.

eksamind

Вы, как уже работающий, пожете привести несколько кейсов, которые показывают разницу когда реально именно псилог платный нужен и человек это с другом/соседом не может решить? Мне всегда интересно была эта грань.

И второй вопрос, ваше мнение: если у человека в бурной явной форме ничего не проявляется, то как люди определяют чтотнадо идти к психологу?

tema_sun

Могу ответить из своего личного опыта.

Мне платный психолог помог решить проблемы с чувством вины и покопаться в детских психотравмах. Качество жизни после этого сильно улучшилось. С друзьями/соседями/родственниками я эти проблемы не мог решить годами.

Я сам не смог определить, что мне надо, очень помогла жена в этом вопросе. В бурной форме у меня ничего не было.

chlovek

Как пишет ВиталийТ.е. ровно то же самое, что и с другом/соседом, только за деньги. Проблема в том, что ни платные, ни бесплатные психологи вообще ничего вам не гарантируют в смысле решения какой бы то не было проблемы, только то, что они вас выслушают и выскажут своё мнение. При этом нет никакой возможности говорить, что мнение психолога по тому или иному вопросу будет каким-либо образом более выгодным для вас, чем мнение друга/соседа.

akryukov

У психолога мотивация помогать простая — деньги за сеанс, а вот у друзей/соседей/родственников могут быть разные другие мотивации. Совсем не факт, что их "помощь" действительно пойдет на пользу.

chlovek

hdablin Автор

Тут с деньгами другая фишка. Заранее прошу прощения за затасканный стереотип. Представьте себе ситуацию: привлекательная девушка просит некоего Васю поставить винду. Вася идёт к ней, в тайне рассчитывая на совокупление. Собственно, в стабильной работе винды он не заинтересован, скорее, наоборот (ещё раз позовёт).

Теперь та же самая девушка нанимает Петю, который делает это за деньги и который (по идее) предпринимает некоторые меры к тому, чтобы иной мотивации у него не было.

Друзья / знакомые могут от человека чего-то хотеть, и это «что-то» бывает крайне непрозрачным для того, кому помогают. Считается (порой ошибочно), что платный психолог не допустит какой-то «левой» мотивации, и с ним всё прозрачно: он не хочет с тобой дружить, переспать, поныть в жилетку и т.д. Он хочет денег, прайс обозначен заранее — а дальше вольный выбор.

Это если упрощённо, без ухода в психологические дебри.

M_AJ

С другой стороны, чем дольше ты ходишь решать свои проблемы, тем стабильнее доход у психолога.

oleg_go

Если такой же мотив применить к ресторану, то чем больше клиент оставит в ресторане денег — тем выгоднее ресторану. Проблема только одна, если клиенту не понравится обслуживание или меню или вкус и качество блюд или соотношение качество-цена, клиент просто не придет в ресторан второй раз, а зачастую и в первый раз просто развернется и уйдет.

С чего вы думаете, что у психологов по другому. Силой ещё ни один психолог никого не заставлял к нему ходить (во всяком случае я о таком не знаю). Если пациент не получает от психолога продвижения в сторону желаемого результата, либо это продвижение слишком медленное — он просто идет к другому психологу.

chlovek

hdablin Автор

Полгода — это ещё мало. Вот совершенно официальные данные из руководства по лечению пограничного расстройства личности Гандерсона:

Источник: Gunderson, John G., and Paul S. Links. Borderline personality disorder: a clinical guide. Washington, DC: American Psychiatric Pub, 2008. Print.

Как видите, полгода — это ещё достаточно быстро.

Официальная рекомендация в подобных случаях, принятая в рамках многих терапевтических подходах, обсуждать свои сомнения и ощущения с терапевтом: считается, что такая конфронтация даёт шанс перевести терапию в более продуктивный формат.

vitaly_il1

ИМХО, это проблема с любым врачом — очень трудно понять, насколько эффективно лечение.

hdablin Автор

Психолог — не врач!

DGN

Есть такое понятие, комплаенс. Задача психолога, состоит в том числе в его удержании (как и у многих врачей, результат не гарантирован и эффект может не наблюдаться сразу). Способы очень разные, наиболее простой и эффективный — сделать так чтобы во время приема пациенту было очень хорошо и комфортно, подскаживать на свои сеансы. Можно давить авторитетом, когда он уже наработан.

hdablin Автор

Вообще, в сообществе локально снятие напряжения считается недостойной методикой и всячески порицается. Но так делают, да. Более того, во всяких курсах «как заработать психологу» этот сомнительный совет даётся, и люди ему следуют, к моему сожалению.

limosa

Не согласен с аналогией про ресторан и психолога. В ресторан человек ходит чтобы утолить голод, получить удовольствие, и нормальный человек достаточно компетентен, чтобы определить, достаточно ли он получает за свои деньги. В случае с психологом он не компетентен в достаточной степени (возможно, это даже принципиально недостижимо, я слышал, что психологи сами себя не лечат, а ходят к другим специалистам). В первом случае он выступает на равных с тем, кому платит, во втором — нет.

Вторая трудность в длительности процесса: например, психоанализ, тут три месяца — не срок. Неясно, как оценивать своё состояние, слабо и медленно меняющееся в таком случае (тем более, если одновременно принимать — и менять — лекарства); искать другого специалиста без очевидных на то причин тоже непоследовательно, ведь регулярность в психотерапии важна. Опять же, силой психолог не заставит, но влиять он может, хотя бы за счёт профессионального авторитета.