Высокоскоростные поезда, вроде TGV уже не обходятся пневматическим торможением

Сегодня мы поговорим о современности, а именно о том, какие подходы к созданию тормозных систем подвижного состава используются в XXI веке, буквально через месяц разменяющему свой третий десяток.

1. Классификация тормозов подвижного состава

Исходя из физического принципа создания тормозного усилия все железнодорожные тормоза можно разделить на два основных типа: фрикционные, использующие силу трения, и динамические, использующие тяговый привод для создания тормозящего момента.

К фрикционным тормозам относятся колодочные тормоза всех конструкций, в том числе и дисковые, а также магниторельсовый тормоз, который применяется на высокоскоростном магистральном транспорте, в основном в Западной Европе. На колее 1520 этот вид тормоза применялся исключительно на электропоезде ЭР200. Что касается того же «Сапсана», РЖД отказались от использования магниторельсового тормоза на нем, хотя прототип этого электропоезда, немецкий ICE3 таким тормозом оснащен.

Тележка поезда ICE3 с магниторельсовым тормозом

Тележка поезда «Сапсан»

К динамическим, а точнее электродинамическим тормозам относятся все тормоза, действие которых основано на переводе тяговых электродвигателей в генераторный режим (рекуперативный и реостатный тормоз), а так же торможение противовключением

С рекуперативным и реостатным тормозом все относительно понятно — двигатели тем или иным способом переводятся в генераторный режим, и в случае с рекуперацией отдают энергию в контактную сеть, а в случае с реостатом, выработанная энергия сжигается на специальных резисторах. И тот и другой тормоз применяется как на поездах с локомотивной тягой, так и на моторвагонном подвижном составе, где электродинамический тормоз является основным рабочим тормозом, в виду большого количества тяговых электродвигателей, распределенных по всему поезду. Единственным недостатком электродинамического торможения (ЭДТ) является невозможность торможения до полной остановки. При снижении эффективности ЭДТ выполняется его автоматические замещение пневматическим фрикционным тормозом.

Что касается торможения противовключением, то оно обеспечивает торможение до полной остановки, так как заключается оно в реверсировании тягового двигателя на ходу. Однако этот режим, в большинстве случаев является аварийным — его штатное применение чревато повреждением тягового привода. Если взять, для примера, коллекторный двигатель, то при изменении полярности напряжения, подаваемого на него, противо-ЭДС, возникающая во вращающемся двигателе, не вычитается из питающего напряжения а складывается с ним — колеса как вращались так и вращаются в туже сторону что и в тяговом режиме! Это приводит к лавинообразному нарастанию тока, и самое лучшее что может случиться — сработают электрические аппараты защиты.

По этой причине на локомотивах и электропоездах принимаются все меры к недопущению реверсирования двигателей на ходу. Реверсивная рукоятка блокируется механически при нахождении контроллера машиниста на ходовых положениях. А на тех же «Сапсанах» и «Ласточках» поворот реверсивного переключателя при скорости выше 5 км/ч приведет к немедленному экстренному торможению.

Однако, некоторые отечественные локомотивы, например электровоз ВЛ65, используют реверсивное торможение как штатный режим на малых скоростях движения.

Реверсивное торможение — штатный, обеспечиваемый системой управления режим торможения на электровозе ВЛ65

Надо сказать, что несмотря на высокую эффективность электродинамического торможения, любой поезд, всегда, подчеркиваю — всегда оснащается пневматическим тормозом автоматического действия, то есть срабатывающего за счет выпуска воздуха из тормозной магистрали. Как в России, так и во всем мире старые-добрые колодочные фрикционные тормоза стоят на страже безопасности движения.

По функциональному назначению тормоза фрикционного типа подразделяются на

- Стояночные, ручные или автоматические

- Поездные — пневматические (ПТ) или электропневматические (ЭПТ) тормоза, устанавливаемые на каждую единицу подвижного состава в поезде и управляемые централизовано из кабины машиниста

- Локомотивные — пневматические прямодейсвующие тормоза, предназначенные для затормаживания локомотива, без затормаживания состава. Управляются они отдельно от поездных.

2. Стояночный тормоз

Ручной тормоз с механическим приводом никуда не делся с подвижного состава, он устанавливается как на локомотивах, так и на вагонах — просто сменил специальность, а именно превратился в стояночный тормоз, позволяющий исключить самопроизвольное движение подвижного состава в случае выхода воздуха из его пневмосистемы. Красное колесо, похожее на корабельный штурвал — привод ручного тормоза, один из вариантов его исполнения.

Штурвал ручного стояночного тормоза в кабине электровоза ВЛ60пк

Ручной тормоз в тамбуре пассажирского вагона

Ручной тормоз на современном грузовом вагоне

Ручной тормоз с помощью механического привода прижимает к колесам те же самые колодки, что используются при обычном торможении.

На современном подвижном составе, в частности на электропоездах ЭВС1/ЭВС2 «Сапсан», ЭС1 «Ласточка», а так же на электровозе ЭП20, стояночный тормоз автоматический и прижатие колодок к тормозным диском там выполняется пружинными энергоаккумуляторами. Часть клещевых механизмов, прижимающих колодки к тормозным дискам снабжена мощными пружинами, причем такими мощными, что отпуск выполняется пневматическим приводом давлением 0,5 МПа. Пневмопривод, в данном случае, противодействует пружинам, прижимающим колодки. Управление таким стояночным тормозом выполняется кнопками на пульте машиниста.

Кнопки управления стояночным пружинным тормозом (СПТ) на электропоезде ЭС1 «Ласточка»

По своему устройству такой тормоз аналогичен тому, что применяется на мощных грузовиках. Но в качестве основного тормоза в поездах такая система совершенно непригодна, а почему, я подробно объясню после рассказа о работе поездных пневматических тормозов.

3. Пневматические тормоза грузового типа

Каждый грузовой вагон оснащается следующим комплексом тормозного оборудования

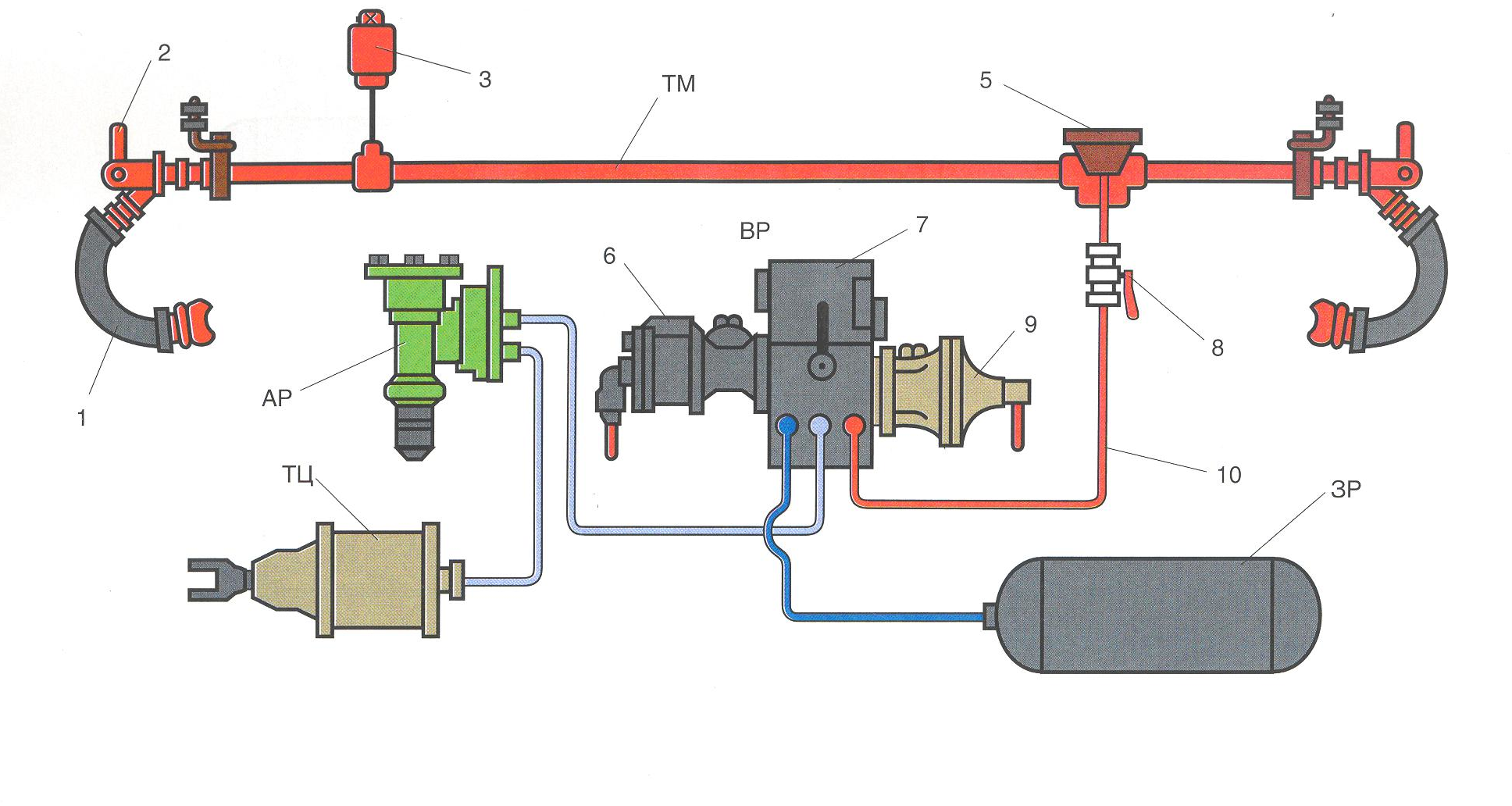

Тормозное оборудование грузового вагона: 1 — тормозной соединительный рукав; 2 — концевой кран; 3 — стоп-кран; 5 — пылеуловитель; 6, 7, 9 — модули воздухораспределителя усл. №483; 8 — разобщительный кран; ВР — воздухораспределитель; ТМ — тормозная магистраль; ЗР — запасный резервуар; ТЦ — тормозной цилиндр; АР — грузовой авторежим

Тормозная магистраль (ТМ) — труба диаметром 1,25'' идущая вдоль всего вагона, на концах она снабжена концевыми кранами, для разобщения тормозной магистрали при расцепке вагона перед разъединением гибких соединительных рукавов. В тормозной магистрали в нормальном режиме поддерживается, так называемое зарядное давление величиной 0,50 — 0,54 МПа, так что разъединять рукава без перекрытия концевых кранов занятие сомнительное, которое в прямом смысле слова может лишить вас головы.

Запас воздуха, непосредственно подаваемого в тормозные цилиндры хранится в запа?сном резервуаре (ЗР), объем которого в большинстве случаев равен 78 литрам. Давление в запасном резервуаре в точности равно давлению в тормозной магистрали. Но нет, это не 0,50 — 0,54 МПа. Дело в том, что такое давление будет в тормозной магистрали на локомотиве. И чем дальше от локомотива, тем меньше давление в тормозной магистрали, потому что в ней неизбежно имеются неплотности приводящие к утечкам воздуха. Так что давление в тормозной магистрали последнего вагона в поезде будет несколько меньше зарядного.

Тормозной цилиндр, а на большинстве вагонов он один, при наполнении его из запасного резервуара, через тормозную рычажную передачу прижимает к колесам все имеющиеся на вагоне колодки. Объем тормозного цилиндра около 8 литров, поэтому при полном торможении в нем устанавливается давление не более 0,4 МПа. До той же величины снижается давление и в запасном резервуаре.

Главным «действующим лицом» в этой системе является воздухораспределитель. Этот прибор реагирует на изменение давления в тормозной магистрали, выполняя ту или иную операцию в зависимости от направления и темпа изменения этого давления.

При снижении давления в тормозной магистрали происходит торможение. Но не при любом снижении давления — уменьшение давления должно происходить определенным темпом, называемым темпом служебного торможения. Этот темп обеспечивается краном машиниста в кабине локомотива и составляет от 0,01 до 0,04 МПа в секунду. При снижении давления меньшим темпом торможение не происходит. Сделано это для того, чтобы тормоза не срабатывали при нормативных утечках из тормозной магистрали, а так же не срабатывали при ликвидации сверхзарядного давления, о чем мы поговорим попозже.

При срабатывании воздухораспределителя на торможение он выполняет дополнительную разрядку тормозной магистрали служебным темпом на величину 0,05 МПа. Делается это для того, чтобы обеспечить устойчивое снижение давления по всей длине поезда. Если дополнительной разрядки не делать, то последние вагоны длинного поезда могут и не затормозить в принципе. Дополнительную разрядку тормозной магистрали выполняют все современные воздухораспределители, в том числе и пассажирские.

При срабатывании на торможение, воздухораспределитель отключает запасный резервуар от тормозной магистрали и подключает его к тормозному цилиндру. Происходит наполнение тормозного цилиндра. Происходит оно ровно столько времени, сколько продолжается падение давления в тормозной магистрали. При прекращении снижения давления в ТМ наполнение тормозного цилиндра прекращается. Наступает режим перекрыши. Давление, набранное в тормозной цилиндр зависит от двух факторов:

- глубины разрядки тормозной магистрали, то есть величины падения давления в ней относительно зарядного

- режима работы воздухораспределителя

Грузовой воздухораспределитель имеет три режима работы: груженый (Г), средний (С) и порожний (П). Различаются эти режимы максимальным давлением, набираемым в тормозные цилиндры. Переключение между режимами осуществляется вручную путем поворота специальной режимной рукоятки.

Если подытожить, то зависимость давления в тормозном цилиндре от глубины разрядки тормозной магистрали при 483-воздухораспределителе на различных режимах выглядит так

Недостатком использования режимного переключателя является то, что работник вагонного хозяйства должен пройти вдоль всего состава, залезть под каждый вагон и переключить режимный переключатель в нужное положение. Делается это, по слухам, доходящим из эксплуатации, далеко не всегда. Чрезмерное наполнение тормозных цилиндров на порожнем вагоне чревато юзом, снижением эффективности торможения и порчей колесных пар. Для выхода из подобной ситуации на грузовых вагонах между воздухораспределителем и тормозным цилиндром включают так называемый авторежим (АР), который, механически определяя массу вагона плавно регулирует максимальное давление в тормозном цилиндре. Если вагон оборудован авторежимом, то режимный переключатель на ВР устанавливают в положение «груженый».

Торможение обычно выполняют ступенчато. Минимальной ступенью разрядки тормозной магистрали для ВР483 будет 0,06 — 0,08 МПа. При этом в тормозных цилиндрах устанавливается давление в 0,1 МПа. При этом машинист ставит кран в положение перекрыши, при котором в тормозной магистрали сохраняется величина давления, установленного после торможения. Если тормозной эффективности от одной ступени недостаточно, выполняется следующая ступень. При этом воздухораспределителю уже все равно, каким темпом происходит разрядка — при снижении давления любым темпом происходит наполнение тормозных цилиндров пропорционально величине снижения давления.

Полный отпуск тормозов (полное опорожнение тормозных цилиндров на всем поезде) выполняется повышением давления в тормозной магистрали выше зарядного. Причем, на грузовых поездах выполняется существенное завышение давления в ТМ над зарядным, для того чтобы волна повышения давления дошла до самых последних вагонов. Полный отпуск тормозов в грузовом поезде процесс длительный и может занимать до минуты.

ВР483 имеет два режима отпуска: равнинный и горный. В равнинном режиме при повышении давления в тормозной магистрали происходит полный, бесступенчатый отпуск. В горном режиме возможен ступенчатый отпуск тормозов, что есть не полное опорожнение тормозных цилиндров. Применяется этот режим при движении по сложному профилю с большой величиной уклонов.

Воздухораспределитель 483 вообще очень интересный прибор. Подробный разбор его устройства и работы это тема для отдельной большой статьи. Здесь же мы рассмотрели общие принципы работы грузового тормоза.

3. Пневматические тормоза пассажирского типа

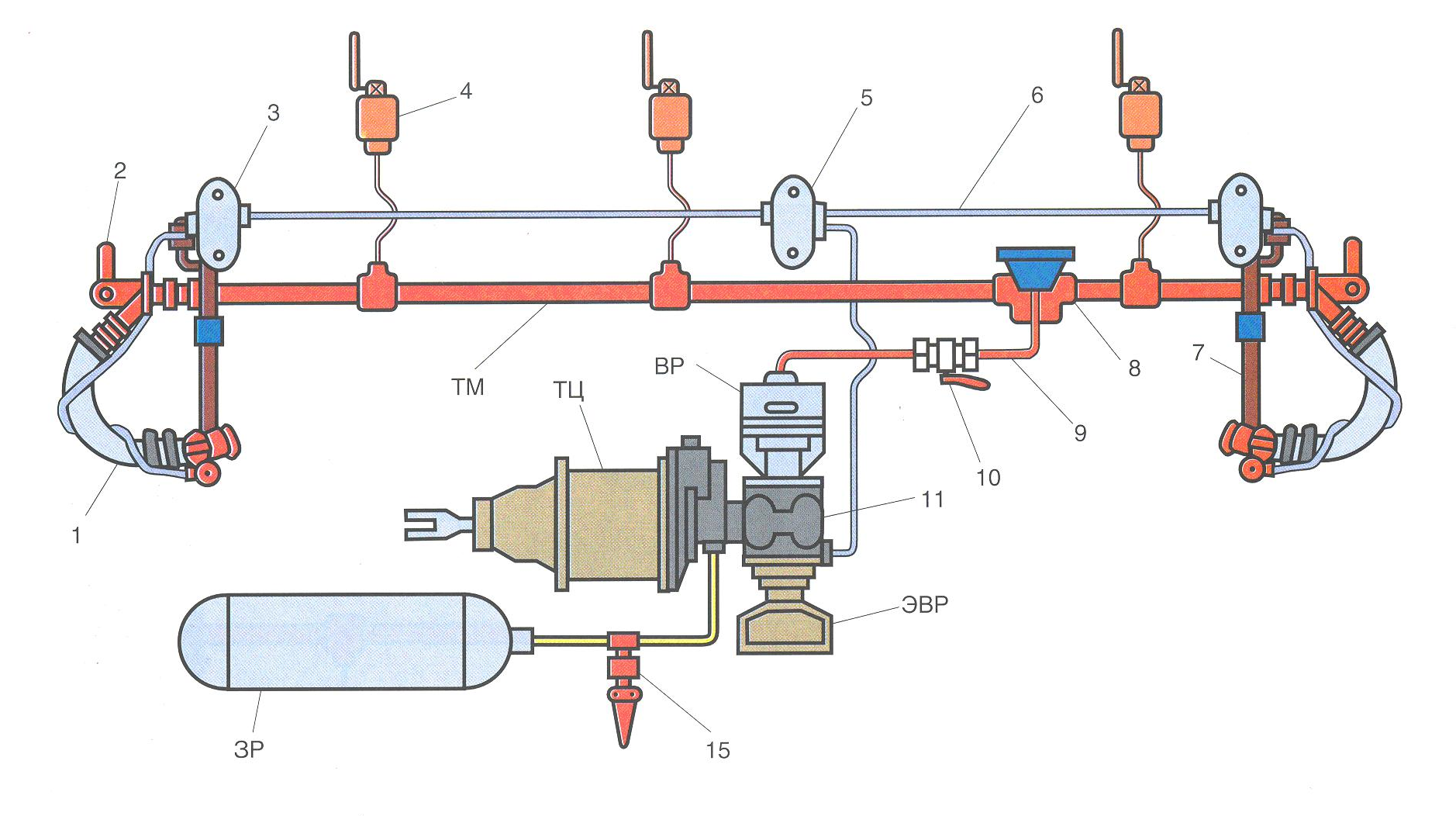

Тормозное оборудование пассажирского вагона: 1 — соединительный рукав; 2 — концевой кран; 3, 5 — соединительные коробки линии электропневматического тормоза; 4 — стоп-кран; 6 — трубка с проводкой электропневматического тормоза; 7 — изолированная подвеска соединительного рукава; 8 — пылеуловитель; 9 — отвод к воздухораспределителю; 10 — разобщительный кран; 11 — рабочая камера электровоздухораспределителя; ТМ — тормозная магистраль; ВР — воздухораспределитель; ЭВР — электровоздухораспределитель; ТЦ — тормозной цилиндр; ЗР — запасный резервуар

В глаза сразу бросается большее количество оборудования, начиная с того что тут аж три стоп-крана (по одному в каждом тамбуре, и один в купе проводника), заканчивая тем, что отечественные пассажирские вагоны оборудованы как пневматическим, так и электропневматическим тормозом (ЭПТ).

Внимательный читатель сразу отметит главный недостаток пневматического управления тормозами — конечная скорость распространения тормозной волны, ограниченная сверху скоростью звука. На практике же эта скорость ниже и составляет 280 м/с при служебном, и 300 м/с при экстренном торможении. К тому же эта скорость сильно зависит от температуры воздуха и зимой, например, она ниже. Поэтому извечный спутник пневматических тормозов — неравномерность их срабатывания по составу.

Неравномерность срабатывания приводит к двум вещам — возникновению значительных продольных реакций в поезде, а так же увеличению тормозного пути. Первое не столь характерно для пассажирских поездов, хотя прыгающие на столике в купе емкости с чаем и другими напитками никого не обрадуют. Увеличение же тормозного пути является серьезной проблемой, особенно в пассажирском движении.

К тому же, отечественный пассажирский воздухораспределитель — как старый усл. №292, так и новый усл. №242 (которых, к слову, в парке пассажирских вагонов становится всё больше), оба эти прибора — прямые наследники того самого тройного клапана Вестингауза, и работают они на разности двух давлений — в тормозной магистрали и запасном резервуаре. От тройного клапана их отличает наличие режима перекрыши, то есть возможность ступенчатого торможения; наличие дополнительной разрядки тормозной магистрали при торможении; наличие в конструкции ускорителя экстренного торможения. Эти воздухораспределители не обеспечивают ступенчатого отпуска — они дают сразу полный отпуск как только давление в тормозной магистрали превысит давление в запасном резервуаре, установившееся там после торможения. А ступенчатый отпуск очень полезен при регулировочных торможениях для точной остановки у посадочной платформы.

Обе проблемы — неравномерность срабатывания тормозов и отсутствие ступенчатого отпуска, на колее 1520 мм решаются установкой на вагоны воздухораспределителя с электрическим управлением — электровоздухораспределителя (ЭВР), усл. №305.

Отечественный ЭПТ — электропневматический тормоз — прямодействующий, неавтоматического действия. На пассажирских поездах с локомотивной тягой ЭПТ работает по двухпроводной схеме.

Структурная схема двухпроводного ЭПТ: 1 — контроллер управления на кране машиниста; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — статический преобразователь питания; 4 — панель контрольных ламп; 5 — блок управления; 6 — клемная колодка; 7 — соединительные головки на рукавах; 8 — изолированная подвеска; 9 — полупроводниковый вентиль; 10 — отпускной электромагнитный вентиль; 11 — тормозной электромагнитный вентиль.

Вдоль всего поезда протягиваются два провода: №1 и №2 на рисунке. На хвостовом вагоне эти провода электрически соединены между собой и по получившейся петле пускают переменный ток частотой 625 Гц. Делается это для контроля целостности линии управления ЭПТ. При разрыве провода цепь переменного тока разрывается, машинист получает сигнал в виде погасания в кабине контрольной лампы «О» (отпуск).

Управление же ведется постоянным током разной полярности. При этом проводом с нулевым потенциалом являются рельсы. При подаче на провод ЭПТ положительного (относительно рельс) напряжения срабатывают оба электромагнитных вентиля, установленных в электровоздухораспределителе: отпускной (ОВ), и тормозной (ТВ). Первый из них изолирует рабочую камеру (РК) электровоздухораспределителя от атмосферы, второй — наполняет её из запасного резервуара. Дальше в дело вступает установленное в ЭВР реле давления, работающее на разности давлений в рабочей камере и тормозном цилиндре. При превышении давления в РК над давлением в ТЦ происходит наполнение последнего воздухом из запасного резервуара, до давления, которое было набрано в рабочую камеру.

При подаче на провод отрицательного потенциала, тормозной вентиль выключается, так как ток к нему отрезается диодом. Остается активным только отпускной вентиль, удерживающий давление в рабочей камере. Так реализуется положение перекрыши.

При снятии напряжения отпускной вентиль теряет питание, открывает рабочую камеру в атмосферу. При снижении давления в рабочей камере реле давления выпускает воздух и из тормозных цилиндров. Если после кратковременного отпуска снова поставить кран машиниста в положение перекрыши, то падение давления в рабочей камере прекратится, прекратится и выпуск воздуха из тормозного цилиндра. Таким образом добиваются возможности ступенчатого отпуска тормоза.

Что произойдет при обрыве провода? Правильно — ЭПТ отпустит. Поэтому этот тормоз (на отечественном подвижном составе) не является автоматическим. При выходе из строя ЭПТ машинист имеет возможность перейти на пневматическое управление тормозами.

ЭПТ отличается одновременным наполнением тормозных цилиндров и их опорожнением по всему поезду. Темп наполнения и опорожнения довольно высокий — 0,1 МПа за секунду. ЭПТ является неистощимым тормозом, так как при его работе обычный воздухораспределитель находится в режиме отпуска и питает запасные резервуары из тормозной магистрали, которая в свою очередь отпитывается краном машиниста на локомотиве из главных резервуаров. Поэтому тормозить ЭПТ можно с любой частотой, требуемой для оперативного управления тормозами. Возможность ступенчатого отпуска позволяет управлять скоростью поезда очень точно и плавно.

Пневматическое же управление тормозами пассажирского поезда мало чем отличается от грузового тормоза. Есть разница в приемах управления, например отпуск пневматического тормоза производится до зарядного давления, без завышения. Вообще же чрезмерные завышения давления в тормозной магистрали пассажирского поезда чреваты неприятностями, поэтому при полном отпуске ЭПТ давление в ТМ завышается максимум на 0,02 МПа над величиной установленного зарядного давления.

Минимальная глубина разрядки ТМ при торможении на пассажирском тормозе составляет 0,04 — 0,05 МПа, при этом в тормозных цилиндрах создается давление 0,1 — 0,15 МПа. Максимальное давление в тормозном цилиндре пассажирского вагона ограничивается объемом запасного резервуара и обычно не превышает 0,4 МПа.

Заключение

Теперь я обращусь к некоторым комментаторам, которых удивляет (а по-моему, даже и возмущает, но утверждать не берусь) сложность поездного тормоза. В комментариях предлагается применить автомобильную схему с энергоаккумуляторами. Оно, конечно, с дивана, или компьютерного кресла в офисе, через окно браузера многие проблемы виднее и очевиднее их решение, но позволю себе заметить, что большинство технических решений, принятых в реальном мире, имеют под собой четкое обоснование.

Как уже говорилось, главная проблема пневматического тормоза в поезде — конечная скорость движения скачка падения давления по длинной (до 1,5 км в поезде из 100 вагонов) трубе тормозной магистрали — тормозной волны. Для ускорения этой тормозной волны требуется дополнительная разрядка, выполняемая воздухораспределителем. Не будет воздухораспределителя, не будет и дополнительной разрядки. То есть тормоза на энергоаккумуляторах будут очевидно заметно хуже по характеристикам равномерности срабатывания, возвращая нас во времена Вестингауза. Грузовой поезд — это не грузовой автомобиль, тут другие масштабы, а значит и другие принципы управления тормозами. Уверен, что это не просто так, и направление мировой тормозной науки не случайно пошло по тому пути, который привел нас к такого рода конструкциям. Точка.

Данная статья — своего рода обзор существующих на современном подвижном составе тормозных систем. Дальше, в других статьях этого цикла я подробнее остановлюсь на каждой из них. Мы узнаем, какие приборы используются для управления тормозами, как устроены воздухораспределители. Подробнее рассмотрим вопросы рекуперативного и реостатного торможения. Ну и конечно рассмотрим тормоза высокоскоростного транспорта. До новых встреч и спасибо за внимание!

P.S.: Друзья! Отдельное спасибо хочу сказать за массу личных сообщений с указанием ошибок и опечаток в статье. Да, я грешник, который не дружит с русским языком и путается на клавишах. Постарался исправить ваши замечания.

Комментарии (67)

uss

02.12.2019 08:37-1в автомобилях пневмосистема завязана на главном тормозном кране и всё равно в контроль торможения внедряют датчики и дополнительные системы, а на легковых автомобилях высокой проходимости зверинец названий электронных систем управление мощностью-тормозами уже даже не есть чем то рекламным, в поездах ввиду его длинны возникает проблема когда рабочее тело(воздух) выполняет функцию и самого рабочего тела и функцию управления самим торможением. почему железнодорожники не доручать функцию управления электричеству? это имхо логичнее, в случае цифрового сигнала в таковой системе можно управлять торможением и растормаживать вагоны с поломками тормозной системы, она не добавит веса в состав и формально можно её было бы даже совместить с существующими локомотивами наверное на переходной период замены локомотивов и городить можно составы любой длинны… только давайте без ретроградства доказывать что всё хорошее придумано а новое нетестированое «зло»ибо отказ лапти снимать — скрепы ломать это антинаучные доводы

maisvendoo Автор

02.12.2019 09:05только давайте без ретроградства доказывать что всё хорошее придумано а новое нетестированое «зло»ибо отказ лапти снимать — скрепы ломать это антинаучные доводы

Великолепно! Наверное железнодорожникам всего мира надо пересесть на ваш диван, осознав свою неправоту.

А если серьезно, то главное в ж/д тормозах — автоматичность их действия при обрыве линии управления. И пока нет более простого и надежного технического решения чем автотормоза с пневмоуправлением. Любой, самый что ни на есть супер крутой подвижной состав производства любой страны мира оснащен именно такими тормозами в обязательном порядке.

moonoviy

02.12.2019 17:37+1Думается мне, то что вы описываете, оно из мира тонких трубочек, микроконтроллеров и прочих нанотехнологий. А то, что используется сейчас, оно же все железное и брутальное, чтобы на станции специально обученный дяденька, который ходит с молоточком и стучит по колесам (или по чему он там стучит), случайно не сломал этот тормоз.

DMGarikk

02.12.2019 18:09+2дядька с молотком это ерунда

А вот загрузить в полувагон горячих окатышей запросто… и в итоге в воздухораспределителе выгорают резиновые прокладки и плавятся алюминевые детали…

или при разгрузке уронить вагон на подъездных путях… потом быстренько заварить трещины и оторванные детали и отдать в сеть… и типа хз кто, я не я и лошадь не моя… оно так было или гдето стало.

А вся эта электроника помрёт очень быстро, учитывая что грузовой вагон в пути может быть и месяц и два, а выцеплять его для ремонта из поезда ой как нехорошо (для всех участников перевозки)

по этому оно всё брутально-дубовое и чтобы кувалдами можно было бить (разгрузка хопперов или полувагонов… или смезшийся груз например) и ничего не сломалось

fougasse

02.12.2019 19:32Но в той же Германии тоже есть условные окатыши, и на сортировке работают не профессора, а состояние подвижного состава совершенно другое.

vanxant

02.12.2019 21:47+1Просто в Германии Гестапо переименовали, но не распустили… и так 75 лет, три поколения.

DMGarikk

03.12.2019 12:03а там надо посмотреть кто собственник вагонов

одно дело когда они ваши, а другое когда чужие и вы их арендуете.

astronom1

02.12.2019 08:37В статье не раз упоминается отечественная колея. Ширина колеи накладывает какие-то особые условия для тормозной системы? Т.е., что-то можно применять на широкой колее, а что-то только на узкой?

maisvendoo Автор

02.12.2019 08:39Нет, колея не накладывает подобных условий. Просто ширина колеи 1520 есть некий маркер, позволяющий выделить в мировой сети железных дорог ту её часть, где данная колея используется. То есть пространство бывшего СССР, где железнодорожная техника имеет общие особенности, унаследованные от когда-то единой системы ж/д транспорта.

boroda_el

02.12.2019 14:41Вдоль всего поезда протягиваются два провода: №1 и №2 на рисунке. На хвостовом вагоне эти провода электрически соединены между собой и по получившейся петле пускают переменный ток частотой 625 Гц. Делается это для контроля целостности линии управления ЭПТ. При разрыве провода цепь переменного тока разрывается, машинист получает сигнал в виде погасания в кабине контрольной лампы «О» (отпуск).

А что происходит при КЗ провода в первом вагоне?

REPISOT

02.12.2019 15:39направление мировой тормозной науки не случайно пошло по тому пути, который привел нас к такого рода конструкциям. Точка.

Аха. направление мировой паравозной науки тоже неспроста пришло к паровозу. А потом бац- дизель, бац- электровоз.

Просто в ЖД как и в авиации очень большая инерция. Пока не проверено десятилетиями испытаний — внедряться не будет.

Int_13h

02.12.2019 16:27А меня вот с детства, после прочтения учебника по автоматике для железнодорожников, интересует такой чисто теоретический вопрос. Если два рельса в районе семафора перемкнуть проводом (как делает поезд, проезжая этот участок и замыкая рельсы колесной парой) закроется ли семафор?

fougasse

02.12.2019 16:42Современные системы типа ETCS вроде не просто замыкание рельсов детектируют даже в первой своей версии.

riva257

04.12.2019 23:50Если прям перед поездом то ничего не будет поезд поедет со сниженной скоростью если машинист успеет сбросить скорость до определенного установленного предела за весьма короткий промежуток времени — если не успеет сработает автостоп, физически сигнал да будет перекрыт, но если сигнал сменится с зелёного на красный, то это будет выглядеть подозрительным

maisvendoo Автор

04.12.2019 23:57На наших дорогах автостоп срабатывает через 6-7 секунд после снятия локомотивным устройством безопасности питания с удерживающей катушки клапана автостопа. При движении на сигнал КЖ (красный) за 500 метров до него допустимая скорость — 20 км/ч. Если поезд на зеленый летит 100, до сигнала остается 500 метров и внезапно сигнал меняется на КЖ — это однозначное срабатывание автостопа. Как бы машинист не лупил на рукоятку бдительности, снизить скорость он уже не успеет. В этом случае машинист сразу «кидает в шестое» (применяет экстренное торможение), по радиосвязи оповещает другие локомотивные бригады о своей остановке и дальше уже решает с поездным диспетчером, что ему делать дальше. И хорошо если он успеет остановиться не проехав запрещающий сигнал…

Так что вот эти шутники, замыкающие рельсовые цепи, они с огнем играют, нервами и здоровьем других людей, у которых и без их шуток работа не сахар

SandroSmith

02.12.2019 16:59+2перекрыши

Когда первый раз прочитал — подумал что очепятка. Когда встретил второй и третий — задумался. Во-первых — как читается (где ударение), во-вторых — откуда произошло? На первый взгляд корень — «крыша», хотя по логике должен быть «крыт».

maisvendoo Автор

02.12.2019 17:04+2Перекры?ша, от слова «перекры?ть». То есть закрыть, изолировать. Что собственно и происходит на воздухораспределителе — тормозной цилиндр, с набранным от него воздухом изолируется как от источника сжатого воздуха, так и от атмосферы, с целью сохранения в нем набранного давления.

SandroSmith

02.12.2019 18:50+1Что происходит — понятно. Мне было интересно откуда там буква Ш вылезла.

Сейчас ещё раз покумекал и, кажись, понял — по аналогии с кидать — подкидыш. И, соответственно, перeкрыш.

stalinets

02.12.2019 22:38+1Наверное, логика та же, как в информатике или в ядерной энергетике есть термин «останов», тогда как все остальные говорят «остановка». Или менее аналогично: «поверка» вместо «проверка». Просто устоявшийся отраслевой термин.

maisvendoo Автор

03.12.2019 00:06+1Или менее аналогично: «поверка» вместо «проверка»

Тут, имхо, копайте глубже. Поверка не от слова «проверять», а от слова «поверенный», то есть доверенное лицо, человек которому можно доверять. Так и в метрологии, процедура поверки дает ответ на вопрос, можно, или нельзя доверять показаниям поверяемого прибора.

А вообще да, об этимологии отраслевых терминов можно спорить до хрипоты)

playnet

02.12.2019 17:26А что такое «проба тормозов», почему ускоренную может делать только машинист но не помощник, что пробуется, когда делается — на месте или при движении?

maisvendoo Автор

02.12.2019 17:34+4Проба тормозов — это проверка тормозов поезда на работоспособность и эффективность. Помощник не имеет права управлять тормозами, так как не имеет прав управления локомотивом. Соответственно и пробу он не делает.

Различают полное и сокращенное опробование тормозов, а так же проба тормозов на эффективность в пути следования. Полное опробование выполняется при приемке локомотива в депо и после длительной, более 20 минут, стоянки а так же прицепки локомотива к составу. Сокращенка выполняется в остальных случаях.

Проба на эффективность производится в пути следования, в местах определенных для этого приказом начальника дороги. Заключается она в том, что машинист дает минимальную ступень торможения и оценивает путь, проходимый поездом за время сброса скорости на 10 км/ч. Этот путь должен укладываться в норматив, регламентируемый местными приказами. Если не укладывается — необходимо применить экстренное торможение и принять все меры к остановке поезда.

Вообще говоря, я не эксплуатационник, поэтому инструкцию по управлению тормозами знаю только в общих чертах, в чем то мог вас обмануть, имейте в виду) Но в целом всё так как я сказал.

stalinets

02.12.2019 22:42+1Интересно, сколько примерно проедет до остановки типичный большой грузовой состав а) накатом на ровной дороге без уклонов вообще без применения тормозов, б) при торможении только одним вагоном, в) при применении ручного тормоза только в локомотиве?

agorshkov23

02.12.2019 22:51Спасибо, интересная статья!

На сортировочных станциях при роспуске с горки разъединяют автосцепку, а тормозная магистраль сама разрывается. Почему в этом случае не происходит самозатормаживание отцепов?

DMGarikk

03.12.2019 12:06вагоны без воздуха распускают с отпущенными тормозами.

вообще не очень хорошая идея расцеплять магистраль «автоматически» под давлением… там сдувает резиновую прокладку и её надо менять

yarosroman

Конечная скорость движения скачка давления накладывает ограничение на длину состава. Фактически может оказаться так, что передние вагоны во всю тормозят, а на задних ещё тормоза не сработали. Для исправления этого придумали систему СУТП, которая открывает концевой на последнем вагоне, запуская волну с конца. Однако надо отметить, что длинносоставные поезда у нас не распространены, так как нужны длинные станции (у нас делают на некоторых участках двойные поезда, с локомотивом посередине). А вот в Америке длинносоставные поезда очень распространены. И там как раз аналог СУТП применяется.

maisvendoo Автор

Проблема существует, и с моей точки зрения единственно верное её решение — внедрение ЭПТ на грузовых поездах. Такой ЭПТ, по однопроводной схеме был разработан и испытан, показав обалденные характеристики. Но его внедрение оказалось слишком дорогим, а эксплуатационников отпугивало необходимостью повышения культуры производства. Это в советское время. В наше время, время «эффективной частной собственности», когда парк грузовых вагонов принадлежит куче разношерстных компаний, внедрение ЭПТ вообще нереально. То же касается и этих самых СУТП…

yarosroman

Вы хотя бы посмотрели, что такое СУТП и как он работает. Это простой небольшой прибор, который открывает концевой на последнем вагоне, работает по радиоканалу. Причем в Америке, вообще все частное и там эта система успешно работает. У нас это не распространено больше из-за за необходимости технического обслуживания в пути и отсутствия станций способных вместить весь состав. Хотя с постоянным удлинением гарантийных плеч и сокращением промежуточного техобслуживания все может измениться.

maisvendoo Автор

Что такое СУТП я знаю давно, принцип её работы и положительные результаты испытаний и опытной эксплуатации мне известны. Вопрос в надежности радиоуправления остается вопросом. Вообще, перед массовым внедрением на дорогу, любая система, особенно та что открывает дополнительное отверстие в тормозной магистрали тщательно «обнюхивается» со всех сторон, по крайней мере так это устроено у нас. Ни в коем разе не хочу сказать что против такого подхода, наоборот, свои работы по докторской хотел начинать именно с этих принципов — разрядки ТМ с головы и хвоста. Но меня отговорили, мотивируя тем, что надежность данной системы практически не доказана. Без обид, просто очередное критическое замечание

yarosroman

Ну в Америке используют и очень давно. Там поезда в 13-14 тысяч тонн это норма, у нас достижение. Плюс насколько я помню, у них нет техобслуживания в пути, там идёт от станции погрузки до станции выгрузки. Ну и для длинных поездов инфраструктуры нет. Про двойные поезда тоже ничего не скажу, как там торможение производится.

maisvendoo Автор

В, США, к слову, и допускаемая нагрузка от КП на путь не 24 тонны, как у нас, а 30 тонн. Что дает широкие возможности к применению асинхронного тягового привода и повышению силы тяги без увеличения числа движущих осей. У нас же, вместо этого, городят чудовищных крокодилов типа 4ЭС5К, и еще и гордятся — смотри те мол, построили самый мощный в мире электровоз.

То же касается и высокоскоростного транспорта. Появление «Сапсанов» внесло сумятицу в работу Октябрьской дороги. В всем мире ВСМ — отдельная инфраструктура, стыкуемая с обычной дорогой в технологически-хозяйственных целях. У нас же, в угоду хайпу, пустили поезд по обычной дороге, с заниженными показателями. «Сапсан» легко пойдет 300 км/ч, а в его конcтрукционная скорость 350 км/ч, как у предка ICE3, только она ограничена уставками АУДиТ, зашитыми в систему управлениями исходя из российских условий.

Так что ваше замечание об инфраструктуре оно архисправедливо и касается не только грузовых поездов, в всей технической политики РЖД.

akaAzazello

>>В всем мире ВСМ — отдельная инфраструктура, стыкуемая с обычной дорогой в технологически-хозяйственных целях.

Бедные ребята из Siemens, разработавшие и ICEх, и его Siemens Velaro (включая версию Rus, которую вы тщательно называете Сапсан), об отдельных инфрастуктурах не знают и их творения по Германии\Австрии ездят по обычным путям.

DMGarikk

если 'ICE и velaro' пускать по обычным путям, то они будут тащится со скоростью самого быстрого грузового поезда которого не смогут обогнать, или придется убирать грузовые поезда и медленные электрички (что собственно и случилось на нашей Октябрьской ЖД с появлением сапсанов, и если ехать на обычном поезде то бывают по часу технические остановки когда тупо поезд стоит на разъезде и мимо пролетает 2-3-4 сапсана.

по Этому в Германии/Австрии всётаки не совсем 'так' как вы описываете (либо очень небольшое грузовое движение либо всётаки отдельные линии

akaAzazello

Просто поездите на поездах по Европе (кроме Франции, где для TGV действительно строят отдельные линии) и поглядите, как всё организовано ;) (подсказка — дело в логистике и качестве полотна\остального подвижного состава).

И вообще-то в районе 1970х годов во всём мире перевозка грузов стала превалировать по автодорогам вместо ж\д — так что поезда грузовые — достаточно большая редкость.

DMGarikk

видел я их подвижной состав, если не считать электричек (те которые ice, velaro и прочее) откровения не было, в некоторых вещах они сильно отстают от нас

Им на руку то что у них реально менее напряженные грузоперевозки, гораздо более мелкие расстояния и гораздо менее строгие правила безопасности (внезапно, да)

p.s. корректно было бы сравнивать наши ЖД с США, Бразилией, Индией, Австралией… ну тоесть там где реально большие расстояния и высокая напряженность перевозок. Европейские ЖД это как автобензовоз сравнивать с танкером и сетовать на то что танкер медленно ходит и мешает другим корабликам… типа вон там же всё хорошо, все давно на яхтах плавают и бензин возят в канистрах, (типа чо и нам так надо?)

===

вообще на ютубе есть классный канал с рускоязычным машинистом из Бельгии. Чегото особого что дает им такое приемущество (в плане логистики, качества подвижного состава) я там не заметил

akaAzazello

значит, не увидели. так бывает;)

upd: вернее, увидели(электрички), но не сделали выводы (хотя это лишь одна из очевидных причин)

DMGarikk

Учитывая уровень дискуссии, я должен был сделать выводы что в Европе всё лучше просто потому что это европа, а у нас всё отсталое? (аргументация в стиле ситха, кстати гдеон? удивительно что его тут нет)

Я вот например относительно неплохо знаю как устроены ЖД у нас и в принципе как работает эта отрасль в мире.

Давайте на конкретных примерах поговорим. скоростные поезда исключим потому что у нас по ним явное отставание из-за того что у нас не было это приоритетом никогда.

для начала классика чтобпоржать над продвинутой европой — винтовые сцепки которые надо вручную скручивать, 21 век на дворе, видимо сильно влияют на скорость поездов и качество подвижного состава

Ailuropoda_M

Ой-вэй, основные контейнерные порты Европы типа Гамбурга и Роттердама за день обрабатывают больше контейнеров, чем все российские порты за месяц. И поезда-контейнеровозы от того же Гамбурга идут постоянно. И, что самое удивительное для вас — по тем же скоростным путям, что и ICE.

DMGarikk

и отправляют их по ЖД? или перегружают на фуры и другие суда?

а про 'идут постоянно' — есть цифры по грузонапряженности?

полистал описание вагонов DB вот например, лишь у некоторых из них максимальная скорость 140кмч, в основном макс 120 тоесть как и у нас

и в чем вы видите принципиальное различие?

==

p.s. через гугл посмотрел линии вокруг гамбурга… ВНЕЗАПНО там по 2 пути в обоих направлениях, и четко видно что много где есть выделенные грузовые линии и линии для электропоездов, правда странно? ( на фотках видно как и электропоезда так и грузовые)

fougasse

Из порта Роттердама — тысячи(ближе к десяти) составов в месяц.

DMGarikk

Это 322 состава в день, 13 поездов в час, тоесть каждые 5 минут, тоесть почти как в Московском метро, тоесть при скорости поезда 120-140кмч, скоростные ICE там поместится не могут чисто физически, также у меня большие вопросы как вообще оно может ехать в таком режиме 120кмч вообще, учитывая что охренеть как быстро для такого интервала, а тормозить и разгонятся так шустро как ice оно не умеет

у вас есть ссылки на пруфы ваших цифр?

fougasse

У меня есть пруф, что только по одной Betuweroute в/из порт Роттердама за 2015 год прошло 25000 составов. Что в среднем является 70 составов в день. Но то только одна ветка, параллельно автобану. По двум путям.

Да, ветка специально грузовая, но и вещи после нее не растворяются в пустоте, а едут дальше по всему ЕС.

Сами они пишут, что полностью за/разгружают 35-40 составов в день лично. Плюс прямая погрузка/разгрузка на поезда.

И не Роттредамом единым.

DMGarikk

я с этим не спорю

У меня сомнения что в ЕС грузовое движение параллельно со скоростными поездами по одной линии. тут или поезда редко ходят (скоростные) или грузовых мало (что их успевают в окна просовывать) или они всётаки отдельные линии имеют.

У нас даже когда запускали ЭР200 и НЭ, пришлось почти все грузовые выкидывать с ОктЖД чтобы они не мешались, и это всё при том что и ЭР200 и НЭ ходили сильно реже сапсанов

fougasse

Но ICE ездят таки по обычным путям.

Что не мешает им ездить 200+ на регулярной основе.

И как-бы Railjet(совсем не ICE) Вена — Мюнхен едет 4 часа 466 км, что ненамного хуже Сапсана по отдельной инфраструктуре.

ru6ak

А можно по подробней про обычные пути и необычные, что иметься в виду? Потому как если почитать вики под скоростные поезда, везде дороги или строят или модернизируют. А по обычным (прочим) эти поезда ходят до 160, а на некоторых участках и до 80.

Хотя сравнивать жд России и Европы по моему бессмысленно. Начиная с экономики и заканчивая количеством и плотностью населения Россия проигрывает минимум в разы даже в европейской части. Это если брать пассажирские перевозки, но по тем же причинам и грузовые невозможно сравнивать с Европейскими. И разве Сапсан идёт по отдельной инфраструктуре?

DMGarikk

на ОктЖД почти не осталось грузовых поездов, также там очень много сделано для скоростного движения, и подвеска контактная и стрелки… так что можно всё это направление считать отдельной инфраструктурой

Norno

Отдельной инфраструктурой это было бы, в случае если там не осталось не высокоскоростного движения, а так, получается, что это не выделенная инфраструктура модернизированная для высокоскоростного движения.

В наших реалиях это имеет следующие минусы:

— для высокоскоростного движения — «профиль» пути не оптимален: кривые «малого» радиуса; большое количество платформ и переходов и т.п. что ограничивает скорость.

— для обычного движения — его двигают в угоду высокоскоростному движению, убрали ряд электричек, обычные поезда значительное время могут стоять на объездных путях и пропускать сапсаны.

Carduelis

Обычные пути в некоторых странах (Нидерланды, Германия, Австрия) Европы != обычные пути в России.

akaAzazello

Верно. Но это лишь один из факторов.

CyberAndrew

Радиоканалу? Это получается можно хакнуть и остановить целый поезд!

SignallerK

Хакнуть можно почти все, но это не значит что от радиоканала нужно отказываться. Еще в 80х на некоторых станциях проводили опытную эксплуатацию радиоуправления стрелочным переводами (в штатах вроде как давно используют), что куда опаснее по последствиям взлома. Не о какой защите от несанкционированного взлома там речи практически не шло в силу ограниченных возможностей оборудования, но все таки пробовали что-то делать. Ну а сейчас же сделать взлом более-менее сложным, а значит дорогим, куда проще.

maisvendoo Автор

Кстати да, подобная система должна иметь шифрование, иначе любой хипстер с ардуино наперевес сможет в неё влезть (Макс глотнул «Фанты» и становил поезд). Ну таки подобные системы разрабатывают далеко не дилетанты — они учитывают подобную возможность.

Halt

Касательно радиоканала меня смущает то, что поезд вполне может ехать в тоннеле, да еще по кривой. Как в таких условиях гарантировать надежность передачи — непонятно. Провода, протянутые по всему составу выглядят более разумным решением. Тем более, что есть возможность физически контролировать целостность системы.

stalinets

Есть же радиофидер — проволока, протянутая по столбам на изоляторах. Идёт параллельно ДПР и оптическому кабелю. На неё наводится радиосигнал от радиостанции локомотива, что даёт улучшенную и более дальнюю радиосвязь. Можно в принципе использовать радиофидер для управления стрелками. Но он есть почему-то не везде.

quwy

УКВ имеет свойство распространяться вдоль проводящей поверхности даже за угол. Если поверхность находится в ближней зоне передающей антенны, волна как бы «прилипает» к ней и идет вдоль Приемная антенна должна тоже располагаться так, чтобы ее ближнее поле контактировало с поездом. Радиостанции у проводников, например, без проблем работают в тоннелях.

Sashik88

Здрасте Вы есть в вк?

Bl80c

У нас система проводная и понимая как работает стрелка, разжав 1 болт и накинув 2 крокодила и 1 верёвку, можно перевести стрелку под поездом, пульт это увидит зафиксирует, но сделать ничего не получится, так, что в этом плане безопасность аховая у всех, а если перенять опыт ВОВ то 4 ре гвоздя и дубовая плашка в кривой на перегоне, уверено отправят любой поезд в полосу отвода

mastergril

В Польше у поездов есть радиотормоз, и умельцы его хакнули и останавливали поезда just for fun, правда их позже случайно поймали…

Wesha

Помнится, проклятые большевики для решения именно этой проблемы одним из первых декретов национализировали железные дороги. Но через эндцать лет пришёл благословенный капитализм, и танцы на граблях возобновились...

DMGarikk

это не грабли, а объективная потребность

перевозчик должен быть уверен что у него парк вагонов определенного состояния, а не так что одному вагону 2 года, другому 30 лет и половина груза по дороге высыпается на путь, а потом ещё штраф впаяют за поломку собственности владельца вагонов

fougasse

танцы защитят от проблем у одного поставщика