Есть большая ТЭЦ. Работает как обычно: жжёт газ, вырабатывает тепло для отопления домов и электричество для общей сети. Первая задача — отопление. Вторая — продать всё выработанное электричество на оптовом рынке. Иногда ещё в мороз при ясном небе появляется снег, но это побочный эффект работы градирен.

Средняя ТЭЦ состоит из пары десятков турбин и котлов. Если точно известны необходимые объёмы выработки электроэнергии и тепла, то задача сводится к минимизации затрат на топливо. В этом случае расчёт сводится к выбору состава и процента загрузки турбин и котлов для достижения максимально высокого КПД работы оборудования. КПД турбин и котлов сильно зависит от типа оборудования, времени работы без ремонта, режима работы и много чего ещё. Есть и другая задача, когда при известных ценах на электричество и объёмах тепла нужно решить, сколько выработать и продать электроэнергии для того, чтобы получить максимальную прибыль от работы на оптовом рынке. Тогда фактор оптимизации — прибыль и КПД оборудования — имеет гораздо меньшее значение. Результатом может быть режим, когда оборудование работает абсолютно неэффективно, но весь выработанный объём электроэнергии можно продать с максимальной маржой.

В теории всё это давно понятно и красиво звучит. Проблема — как это сделать на практике. Мы начали имитационное моделирование работы каждой единицы оборудования и всей станции в целом. Пришли на ТЭЦ и начали собирать параметры всех узлов, замеряя их реальные характеристики и оценивая работу в разных режимах. На их основе мы создавали точные модели для имитации работы каждой единицы оборудования и использовали их для оптимизационных расчётов. Забегая вперёд, скажу, что мы выиграли порядка 4 % реальной эффективности просто за счёт математики.

Получилось. Но до описания наших решений я расскажу о том, как же работает ТЭЦ с точки зрения логики принятия решений.

Базовые вещи

Основные элементы электростанции — котлы и турбины. Турбины приводятся во вращение паром высокого давления, вращая, в свою очередь, электрогенераторы, которые и вырабатывают электроэнергию. Остатки энергии пара идут на отопление и горячую воду. Котлы — это места, где создаётся пар. На разогрев котла и разгон паровой турбины уходит очень много времени (часы), и это прямые потери топлива. То же самое касается изменения нагрузки. Нужно планировать такие вещи заранее.

У оборудования ТЭЦ есть технический минимум, который включает минимальный, но при этом устойчивый режим работы, при котором можно обеспечить достаточное количество тепла домам и промышленным потребителям. Обычно необходимое количество тепла напрямую зависит от погоды (температуры воздуха).

У каждого агрегата есть кривая КПД и точка максимального значения эффективности работы: при такой-то загрузке такой-то котёл и такая-то турбина дают наиболее дешёвую электроэнергию. Дешёвую — в смысле с минимальным удельным расходом топлива.

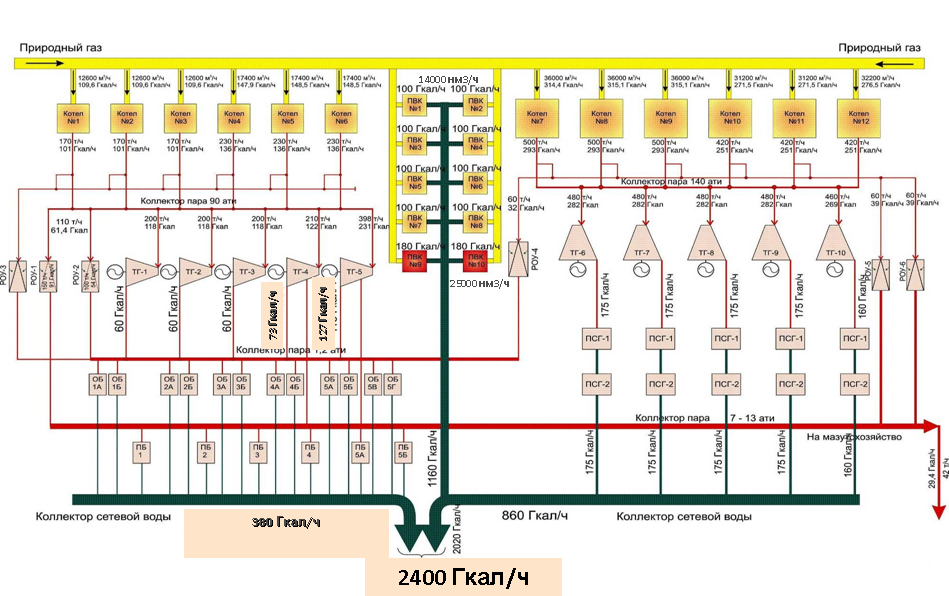

Большинство ТЭЦ у нас в России — с параллельными связями, когда все котлы работают на один коллектор пара и все турбины также питаются от одного коллектора. Это добавляет гибкости при загрузке оборудования, но сильно усложняет расчёты. Ещё бывает, что оборудование станции делят на части, которые работают на разные коллекторы с разным давлением пара. А если добавить расходы на внутренние нужды — работу насосов, вентиляторов, градирен и, чего греха таить, саун прямо за забором ТЭЦ, — то тут уж чёрт ногу сломит.

Характеристики у всего оборудования нелинейные. У каждого агрегата есть кривая с зонами, где КПД выше и ниже. Это зависит от нагрузки: при 70 % КПД будет один, при 30 % — другой.

Оборудование отличается по характеристикам. Есть новые и старые турбины и котлы, есть агрегаты разных конструкций. Правильно подбирая оборудование и загружая его оптимально в точках максимума КПД, можно снижать расход топлива, что ведёт к экономии затрат или большей маржинальности.

Откуда ТЭЦ знает, сколько нужно произвести энергии?

Планирование ведётся на три дня вперёд: за трое суток становится известен плановый состав оборудования. Это те турбины и котлы, которые будут включены. Условно говоря, мы знаем, что сегодня будут работать пять котлов и десять турбин. Мы не можем включать другое оборудование или выключать запланированное, но можем менять для каждого котла нагрузку от минимума до максимума, а по турбинам набирать и снижать мощность. Шаг от максимума до минимума — от 15 до 30 минут в зависимости от единицы оборудования. Здесь задача простая: выбрать оптимальные режимы и держать их с учётом оперативных корректировок.

Откуда взялся этот состав оборудования? Он определился по результатам торгов на оптовом рынке. Есть рынок мощности и электроэнергии. На рынке мощности производители подают заявку: «Есть такое-то оборудование, вот такие минимальная и максимальная мощности с учётом планового вывода в ремонт. Мы можем выдать 150 МВт по такой цене, 200 МВт — по такой цене, а 300 МВт — по такой цене». Это долгосрочные заявки. С другой стороны, крупные потребители тоже подают заявки: «Нам нужно столько-то энергии». Конкретные цены определяются в момент пересечения того, что производители энергии могут дать, и того, что потребители хотят взять. Эти мощности определяются на каждый час суток.

Обычно ТЭЦ несёт примерно одинаковую нагрузку весь сезон: зимой первоочередной товар — тепло, а летом — электроэнергия. Сильные отклонения чаще всего связаны с какими-то авариями на самой станции или на смежных электростанциях в одной ценовой зоне оптового рынка. Но всегда есть колебания, и эти колебания сильно влияют на экономическую эффективность работы станции. Необходимую мощность можно взять тремя котлами с загрузкой в 50 % или двумя с загрузкой в 75 % и смотреть, что при этом более эффективно.

Маржинальность же зависит от цен на рынке и себестоимости выработки электроэнергии. На рынке цены могут сложиться так, что выгодно пережечь топливо, но хорошо продать электроэнергию. А может так, что в конкретный час нужно уходить на технический минимум и сокращать убытки. Также нужно помнить о запасах и стоимости топлива: тот же природный газ обычно лимитирован, а сверхлимитный газ заметно дороже, не говоря уж о мазуте. Всё это требует точных математических моделей, чтобы понимать, какие заявки подавать и как реагировать на меняющиеся обстоятельства.

Как это делалось до нашего прихода

Практически на бумаге по не очень точным характеристикам оборудования, которые имеют большой разлёт от фактических. Сразу после испытаний оборудования в лучшем случае они будут плюс-минус 2 % от факта, а уже спустя год — плюс-минус 7-8 %. Испытания же проводятся раз в пять лет, зачастую реже.

Следующий момент в том, что все расчёты ведутся в условном топливе. В СССР была принята схема, когда считалось некое условное топливо для сравнения разных станций на мазуте, угле, газе, атомной генерации и так далее. Нужно было понять эффективность в попугаях каждого генератора, а условное топливо и есть тот самый попугай. Определяется калорийностью топлива: одна тонна условного топлива примерно равна одной тонне каменного угля. Есть таблицы пересчёта для разных видов топлива. Например, для бурого угля показатели почти в два раза хуже. Но калорийность не связана с рублями. Это как бензин и дизель: не факт, что если дизель стоит 35 рублей, а 92-й стоит 32 рубля, то по калорийности дизель будет эффективнее.

Третий фактор — сложность расчётов. Условно на основании опыта сотрудника просчитываются два-три варианта, а чаще выбирается наилучший режим из истории предыдущих периодов для похожих нагрузок и погодных условий. Естественно, сотрудники верят, что выбирают наиболее оптимальные режимы, и считают, что ни одна матмодель их никогда не превзойдёт.

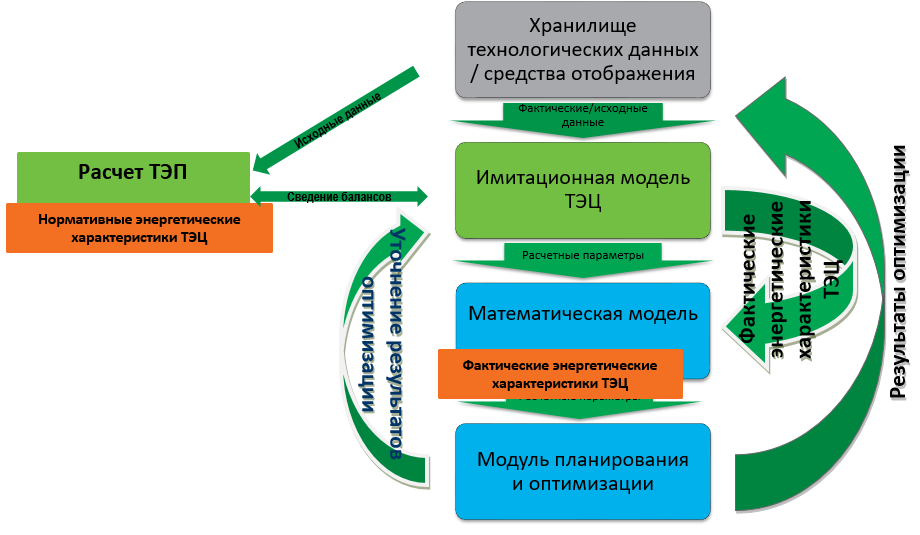

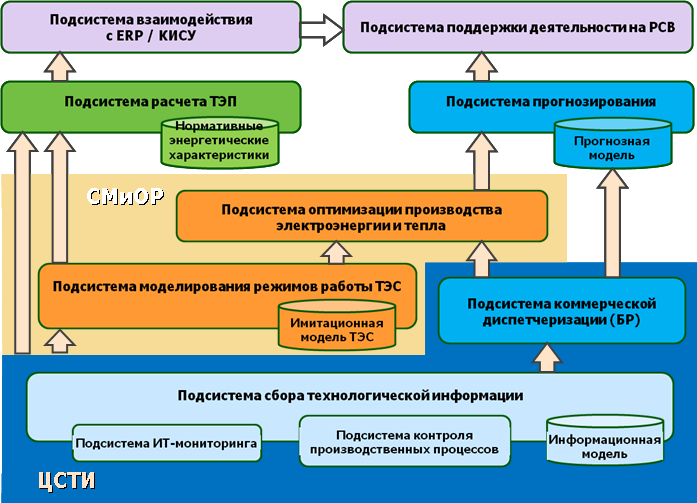

Приходим мы. Чтобы решить задачу, мы готовим цифровой двойник — имитационную модель станции. Это когда мы с помощью специальных подходов имитируем все технологические процессы для каждой единицы оборудования, сводим пароводяные и энергетические балансы и получаем точную модель работы ТЭЦ.

Для создания модели мы используем:

- Конструкцию и паспортные характеристики оборудования.

- Характеристики по результатам последних испытаний оборудования: каждые пять лет на станции испытывают и уточняют характеристики оборудования.

- Данные в архивах АСУ ТП и системах учёта по всем доступным технологическим показателям, расходам и выработке тепла и электроэнергии. В частности, данные из систем учёта по отпуску тепла и электроэнергии, а также из систем телемеханики.

- Данные с ленточных и круговых бумажных диаграмм. Да, такие аналоговые способы записи параметров работы оборудования всё ещё применяются на российских электростанциях, и мы их оцифровываем.

- Бумажные журналы на станциях, где постоянно регистрируются основные параметры режимов, в том числе те, которые не фиксируются датчиками АСУ ТП. Ходит обходчик раз в четыре часа, переписывает показания и записывает всё в журнал.

То есть у нас есть восстановленные наборы данных по тому, что в каком режиме работало, сколько топлива подавалось, какие были температура и расход пара, и сколько тепловой и электрической энергии получалось на выходе. Из тысяч таких сетов надо было собрать характеристики каждого узла. К счастью, в этот Data Mining мы умеем играть уже давно.

Описывать такие сложные объекты с помощью математических моделей чрезвычайно сложно. А ещё сложнее — доказать главному инженеру, что наша модель верно рассчитывает режимы работы станции. Поэтому мы пошли по пути использования специализированных инженерных комплексов, позволяющих скомпоновать и отладить модель ТЭЦ на основе конструктивных и технологических характеристик оборудования. Выбрали ПО Termoflow американской компании TermoFlex. Сейчас появились российские аналоги, но на тот момент именно этот пакет был лучшим в своём классе.

Для каждого агрегата выбираются его конструктив и основные технологические характеристики. Система позволяет описать всё очень подробно как на логическом, так и на физическом уровне вплоть до указания степени отложений в трубках теплообменников.

В итоге модель тепловой схемы станции описывается визуально в терминах технологов-энергетиков. Технологи не разбираются в программировании, математике и моделировании, но они могут выбрать конструктив узла, входы-выходы агрегатов и указать параметры на них. Дальше система сама подбирает наиболее подходящие параметры, а технолог уточняет их так, чтобы получить максимальную точность для всего диапазона режимов работы. Мы для себя поставили цель — обеспечить точность модели 2 % для основных технологических параметров и добились этого.

Сделать это оказалось не так просто: исходные данные были не очень точными, поэтому первую пару месяцев мы ходили по ТЭЦ и вручную списывали с манометров текущие показатели и тюнинговали модель под фактические режимы. Сначала сделали модели турбин и котлов. Каждую турбину и котёл выверили. Для проверки модели создали рабочую группу и включили в неё представителей ТЭЦ.

Потом собрали всё оборудование в общую схему и тюнинговали уже модель ТЭЦ в целом. Пришлось поработать, так как в архивах оказалось много противоречивых данных. Например, нашли режимы с общим КПД 105 %.

Когда собираешь полную схему, система всегда считает сбалансированный режим: составляются материальные, электрические и тепловые балансы. Дальше мы оцениваем, как всё в сборе соответствует фактическим параметрам режима по показателям с приборов.

Что получилось

В итоге мы получили точную модель техпроцессов ТЭЦ, основанную на фактических характеристиках оборудования и исторических данных. Это позволило прогнозировать точнее, чем на основе только характеристик испытаний. Получился симулятор реальных процессов станции, цифровой двойник ТЭЦ.

В этом симуляторе сделали возможность проведения анализа по сценариям «что, если...» по заданным показателям. Также эта модель использовалась для решения задачи оптимизации работы реальной станции.

Получилось реализовать четыре оптимизационных расчёта:

- Начальник смены станции знает график отпуска тепла, известны команды системного оператора, известен график отпуска электричества: каким оборудованием какие взять нагрузки, чтобы получить максимум маржинальности.

- Выбор состава оборудования по прогнозу цен на рынке: на заданную дату с учётом графика нагрузки и прогноза температуры наружного воздуха определяем оптимальный состав оборудования.

- Подача заявок на рынке на сутки вперёд: когда есть состав оборудования и есть более точный прогноз цен. Рассчитываем и подаём заявку.

- Балансирующий рынок — уже внутри текущих суток, когда зафиксированы электрические и тепловые графики, но несколько раз в сутки каждые четыре часа запускаются торги на балансирующем рынке, и можно подать заявку: «Я прошу догрузить меня на 5 МВт». Надо найти доли дозагрузки или разгрузки, когда это даёт максимальную маржу.

Испытания

Для корректных испытаний нам было нужно сравнить стандартные режимы загрузки оборудования станции с нашими расчётными рекомендациями при одинаковых условиях: составе оборудования, графиках нагрузки и погоде. В течение пары месяцев мы выбирали интервалы суток в четыре–шесть часов со стабильным графиком. Приходили на станцию (зачастую ночью), ждали, когда станция выйдет на режим, и только потом считали его в имитационной модели. Если начальника смены станции всё устраивало, то отправляли оперативный персонал крутить задвижки и менять режимы оборудования.

Сравнивали показатели до и после по факту. В пик, днём и ночью, в выходные и рабочие дни. В каждом режиме получили экономию на топливе (в этой задаче маржа зависит от расхода топлива). Потом перешли полностью на новые режимы. Надо сказать, что на станции довольно быстро поверили в эффективность наших рекомендаций, и ближе к концу испытаний мы всё чаще замечали, что оборудование работает в просчитанных нами ранее режимах.

Итог проекта

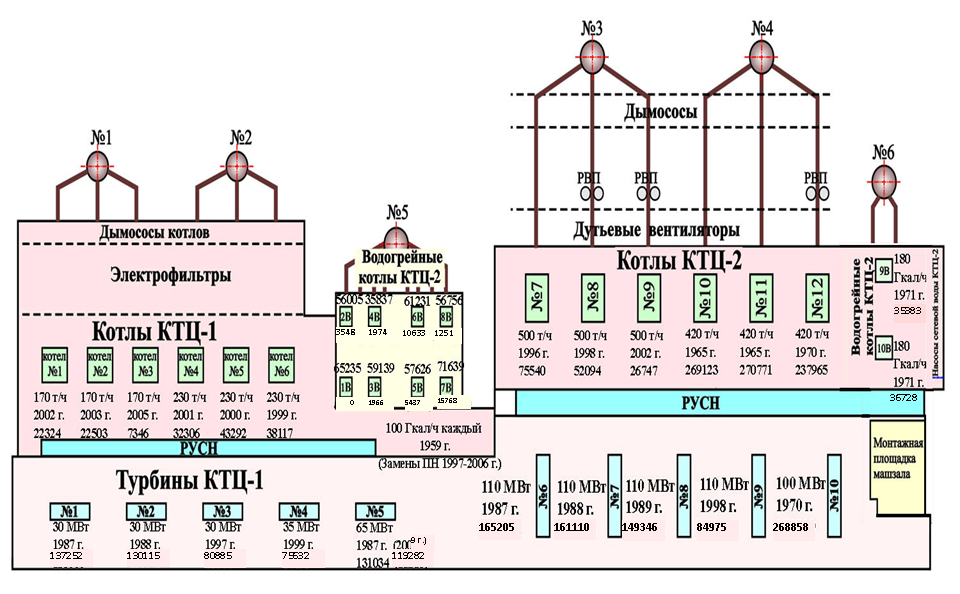

Объект: ТЭЦ с поперечными связями, 600 МВт электрической мощности, 2 400 Гкал — тепловой.

Команда: КРОК — семь человек (эксперты-технологи, аналитики, инженеры), ТЭЦ — пять человек (бизнес-эксперты, ключевые пользователи, специалисты).

Срок реализации: 16 месяцев.

Результаты:

- Автоматизировали бизнес-процессы ведения режимов и работы на оптовом рынке.

- Провели натурные испытания, подтверждающие экономический эффект.

- Сэкономили 1,2 % топлива за счёт перераспределения нагрузок при ведении режима.

- Сохранили 1 % топлива благодаря краткосрочному планированию состава оборудования.

- Оптимизировали расчёт ступеней заявок на РСВ по критерию максимизации маржинальной прибыли.

Итоговый эффект — порядка 4 %.

Оценочный срок окупаемости проекта (ROI) — 1–1,5 года.

Разумеется, чтобы всё это внедрить и испытать, пришлось менять много процессов и работать в тесной связке как с руководством ТЭЦ, так и с генерирующей компанией в целом. Но результат определённо того стоил. Удалось создать цифрового двойника станции, разработать процедуры оптимизационного планирования и получить реальный экономический эффект.

Комментарии (67)

warhamster

26.12.2019 13:30Не очень понятно — где же упомянутая в заголовке математика, если собственно моделирование делается сторонним ПО?

VMaximov Автор

26.12.2019 18:08Там очень много математики: математика внутри системы имитационного моделирования, математика в подготовке данных для оптимизационных расчётов, математика в самих оптимизационных алгоритмах, математика в расчёте ТЭП. Это в статье описано довольно легкомысленно, но на самом деле с математикой там всё серьёзно.

putinBog

27.12.2019 01:00Название статьи вызывает ожидание, что сейчас нам покажут, как можно разработать тепловую модель ТЭЦ. «Набросать модель в моделирующем софте». Здорово, слишком много новой информации. Испытываю разочарование от прочтения технической презентации типового проекта автоматизации сложного объекта.

jonny11

27.12.2019 10:32Статья говорит о том, что в советское время умели очень неплохо проектировать объекты инфраструктуры — спустя десятилетия после постройки «при помощи американской программы» был выжат лишь дополнительный 1% по её эффективности.

qyix7z

27.12.2019 10:47Если бы рынок давал генкомпаниям больше маневра, то можно было бы и больше 1% процента выжать. А сейчас большинство работает на максимуме (днем), либо на минимуме (ночью) — нечего оптимизировать и перераспределять.

VMaximov Автор

27.12.2019 13:04Нам каждую станцию давали со словами: «Здесь ничего оптимизировать нельзя».

qyix7z

27.12.2019 14:03Ну это конечно перегиб. Оптимизировать можно что угодно. Типа любой код можно записать на одну строчку короче. Вопрос только в том, стоит ли овчинка выделки. Даже в Вашем случае эффект в 4% находится на грани погрешности расчета в 2%. А как «рисуют» экономию топлива на электростанциях я знаю. Сам могу обосновать для любого режима как экономию, так и пережог топлива.

VMaximov Автор

27.12.2019 15:57Мы проверяли эффект по фактическому потреблению топлива (газа), а там точность измерения выше 2%.

FuzzyWorm

26.12.2019 14:39Большинство ТЭЦ у нас в России — с параллельными связями

Все же — поперечными (а в итогах правильно написано)

И большинство все же — блочных.

VMaximov Автор

26.12.2019 18:09Насчёт параллельных или поперечных связей — вопрос терминологии. Сейчас называют и так, и так.

autuna

27.12.2019 05:46«Большинство» — источник, плиз. И что под этим подразумевается — количество ТЭЦ с поперечными связями, их суммарная тепловая мощность, что-то ещё?

Как по мне, так строительство блочных станций проще и дешевле, да и в ремонт блок вывести проще — сразу чиним/обслуживаем и котёл и турбину.

VMaximov Автор

27.12.2019 12:15С этим согласен. Сейчас вообще в основном парогазовые установки строят.

slavashock

26.12.2019 14:55- Данные с ленточных и круговых бумажных диаграмм. Да, такие аналоговые способы записи параметров работы оборудования всё ещё применяются на российских электростанциях, и мы их оцифровываем.

- Бумажные журналы на станциях, где постоянно регистрируются основные параметры режимов, в том числе те, которые не фиксируются датчиками АСУ ТП. Ходит обходчик раз в четыре часа, переписывает показания и записывает всё в журнал.

Каждый следующий график в новом оформлении, создаётся впечатление натасканных из интернета картинок, а не презентации проведенной работы.

VMaximov Автор

26.12.2019 18:10+1Это требует полной модернизации всей контрольно-измерительной аппаратуры, что довольно дорого и требует вывода оборудования в ремонт на продолжительное время. На электростанциях предпочитают делать это в рамках проектов модернизации оборудования и создания современной АСУ ТП. Иногда это растягивается на десятки лет.

ne555

26.12.2019 15:54+1Средняя ТЭЦ состоит из пары десятков турбин и котлов

Неправда.

Назовите мне хоть парочку ТЭЦ, у которых есть пара десятков турбин.

FuzzyWorm

26.12.2019 16:14Да уж. На память только Сургутская ГРЭС-1 приходит с ее 16-тью блоками, но она не ТЭЦ, и таких в мире-то единицы.

VMaximov Автор

26.12.2019 18:11ТЭЦ-20, ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, ТЭЦ-26 Мосэнерго — на каждой станции порядка двух десятков котлов и турбин в совокупности, не считая водогрейного оборудования.

autuna

27.12.2019 06:18Источник информации дайте, плиз.

qyix7z

27.12.2019 10:03Я готов подтвердить, что на каждой из этих станций больше 10 генераторов (можете легко ознакомится на официальном сайте Мосэнерго. Просто никто никогда еще не складывал вместе котлы с турбинами.

tlv

27.12.2019 10:13Даже в статьях на вики указан перечень основного оборудования. Это же не секретная информация.

А, я, кажется, понял. Вопрос в том, как вы интерпретируете «Средняя ТЭЦ состоит из пары десятков турбин и котлов». Какой ваш вариант?

( котлов > 20 ) && (турбин > 20)

или

( котлов + турбин ) > 20

Tinkz

26.12.2019 16:45В институте писал дипломную на тему расчета КПД пароводяных подогревателей сетевой воды — вспомнил молодость.

AGubarev88

26.12.2019 18:12Испытания вспомогательного оборудования тоже проводили? Как учитывались поправки на внешние факторы? В основе модели у Вас выступали энергетические характеристики ТЭЦ?

VMaximov Автор

26.12.2019 18:45Натурные испытания проводились в целом для всей ТЭЦ, с полной реальной тепловой схемой. В модели учитывается как основное, так и вспомогательное оборудование.

При сравнении режимов (режим, который реально вел НСС и расчетный оптимальный режим), в силу того, что данные режимы выставлялись на оборудовании с разницей в 1-2 часа, делались перерасчеты на изменения температуры внешней среды, подпитки и отпуска тепла. Данные перерасчеты делались по методикам расчета ТЭП с участием специалистов ПТО станции и ими же утверждались.

НЭХи не использовали. В основе имитационной модели лежит конструкторский расчет основного и параметры вспомогательного оборудования, а также общая тепловая схема ТЭЦ. В модели проводится физическое моделирование работы станции с учетом тепловых и гидравлических расчетов схемы.

alex_kag

26.12.2019 18:38А меня одного смутило, что тепловые испытания раз в 5 лет, уход параметров через год, а как часто вы планируете обновлять свою модель? То есть есть ли смысл этих действий, если через год оборудование будет при "прочих равных" работать по другому?

VMaximov Автор

26.12.2019 18:48Именно поэтому мы и делали моделирование по фактическим показателям. Естественно, в проекте закладывали и мониторинг точности имитационной модели, и методики её актуализации.

alex_kag

26.12.2019 20:12Просто про то, что делали модель по фактическим показателям — было понятно из текста, а вот про мониторинг точности — ни слова, ни намека.

Sergey_Kovalenko

26.12.2019 18:39Я кажется узнал эту самую электростанцию: она стоит возле площади Гагарина?

У меня к Вам вопрос, не совсем по теме статьи. Почему эта электростанция по ночам между 1 и 3 часами испускает шум, который от нее слышно примерно за километр. Я живу как раз за жд путями в одном из двух параллельно стоящих домиках. Когда вы там находитесь, то ощущения от шума, как буд-то на вас падает боинг 747, или в ародинамической трубе обдувают новый космический челнок.

VMaximov Автор

26.12.2019 18:55По описание похоже что это пар высокого давления стравливают в атмосферу.

Gengenid

26.12.2019 19:08Это каждый день? Или иногда?

Sergey_Kovalenko

26.12.2019 22:37Почти каждый, скорее дни когда этого не делают — приятное исключение

qyix7z

27.12.2019 10:28Я кажется узнал эту самую электростанцию: она стоит возле площади Гагарина?

Да, это ТЭЦ-20. Моя первая ТЭЦ. Фотка здесь очень древняя, без нового блока ПГУ, да и ТТК вроде даже не построено еще.

испускает шум, который от нее слышно примерно за километр

Скорей всего это барбатёр шумит, когда проводят периодическую продувку котла

Sergey_Kovalenko

27.12.2019 15:08Неужели всем гениям советской инженерии не пришло в голову, как можно сделать этот шум тише, если уж они разместили эту станцию внутри города. Эх, вопрос, кажется, сильно риторический…

qyix7z

27.12.2019 15:46Думаю им просто не ставили такой задачи. Вот ГОЭЛРО выполнить это — да, а какой-то шум — так просто надо потерпеть пока коммунизм строится.

Timka21213

26.12.2019 22:15+1Я писал в 90х планово-экономическую модель для целлюлозно-бумажных комбинатов на основе нормативных калькуляций себестоимости переделов со сквозным балансом ресурсов по предприятию. Пришлось решить систему линейных уравнений очень большой размерности особого вида хорошо сходящимся итерационным методом, вынеся расчетную часть из базы данных. Теоретически, подобный подход применим к любому химическому производству, где требуется оценка себестоимости внутренних продуктов для оценки их маржинальности в случае вывода на рынок полуфабриката. Рентабельность предприятия рассчитывалась по схеме Хаусвальда с учетом постоянных и переменных издержек. Программа была внедрена экономическим отделом ВНИИ бумажной промышленности на многих крупных комбинатах (Архангельск, Усть-Илим, Котлас) и фабриках (Калининград, Выборг, Светоч).

VMaximov Автор

26.12.2019 23:01Это очень круто. Делали в одиночку или командой?

Timka21213

27.12.2019 07:27С помощью правильно поставленной задачи очень опытным экономистом (была одним из авторов прейскуранта цен всей целлюлозно-бумажно отрасли в СССР). Математические модели и программирование — мои.

opetrenko

27.12.2019 08:43Почему такая низкая точность —2% с натурными испытаниями-то?

Как учитывается старение оборудование и смена характеристик после обслуживаний?

Пожалуйста, расшифровывайте аббревиации.

Tsvetk0ff

27.12.2019 17:20Если испытания проводились без установки дополнительных средств измерений, то 2% — это очень хорошая точность.

qyix7z

27.12.2019 10:00+1Хорошая статья. Показывает, как непросто внедрять такие системы для старого оборудования.

Вот только куча фактических ошибок и устаревшей на несколько лет инфы все портит. Поехали:

У оборудования ТЭЦ есть технический минимум, который включает минимальный, но при этом устойчивый режим работы, при котором можно обеспечить достаточное количество тепла домам и промышленным потребителям.

Технический минимум — это как раз «минимальный, но при этом устойчивый режим работы», а «при котором можно обеспечить достаточное количество тепла» называется технологическим. У Вас все в кучу.

Большинство ТЭЦ у нас в России — с параллельными связями

Про «поперечные» Вам уже выше сказали. И про большинство. Вообще поперечные связи — устаревшая вещь, сейчас используется блочная компоновка и блочных уже большинство. Старые выводятся из эксплуатации.

Ещё бывает, что оборудование станции делят на части, которые работают на разные коллекторы с разным давлением пара.

Не делят на части, а строили по очереди. Так и называют: 1-я очередь, 2-я очередь. Т.е. к одной ТЭЦ фактически пристраивают другую. Ну и в процессе эволюции давление пара aka начальные параметры постепенно повышали: 35, 90, 130 и 240 кгс/см2. Поэтому и давления пара разные.

Планирование ведётся на три дня вперёд: за трое суток становится известен плановый состав оборудования.

Не за трое суток, а в 15:30 суток Х-2 (где Х — планируемые сутки). Т.е. сегодня 27.12 в 15:30 известен окончательный состав на 29.12. При этом ценовые заявки на ВСВГО подаются до 10:00 в сутки Х-4, т.е как раз за трое суток и вечером в 15:30 становится известен предварительный состав оборудования, который еще дважды пересчитывается.

но можем менять для каждого котла нагрузку от минимума до максимума, а по турбинам набирать и снижать мощность

Не можем. График нагрузки, как и состав, задается АО «СО ЕЭС». Можем только внутри одной ГТП выбрать распределение заданного графика между турбинами. Но если задан минимум или максимум, то всё оборудование в ГТП должно быть на минимуме или максимуме, без выбора.

Шаг от максимума до минимума — от 15 до 30 минут в зависимости от единицы оборудования.

Я не понял, что Вы имели в виду, можете пояснить?

На рынке мощности производители подают заявку: «Есть такое-то оборудование, вот такие минимальная и максимальная мощности с учётом планового вывода в ремонт. Мы можем выдать 150 МВт по такой цене, 200 МВт — по такой цене, а 300 МВт — по такой цене». Это долгосрочные заявки. С другой стороны, крупные потребители тоже подают заявки: «Нам нужно столько-то энергии».

Смешались в кучу: кони, люди ©. Как Вы лихо смешали в одном абзаце долгосрочный рынок мощности (который сейчас проводится на 6 лет вперед) с торгами электроэнергией на сутки вперед.

Какие 10 дней? Какие 3 дня? Вы из презентации 2006 г. эту картинку вытащили? Про состав я выше писал, от суток Х-4 до суток Х-2. А РСВ — это рынок на сутки вперед, не три дня, а в сутки Х-1 до 13:00 надо подать ценовые заявки, а к 18:00 уже есть результат торгов на завтра. Т.е. меньше суток.

Какие 10 дней? Какие 3 дня? Вы из презентации 2006 г. эту картинку вытащили? Про состав я выше писал, от суток Х-4 до суток Х-2. А РСВ — это рынок на сутки вперед, не три дня, а в сутки Х-1 до 13:00 надо подать ценовые заявки, а к 18:00 уже есть результат торгов на завтра. Т.е. меньше суток.

тот же природный газ обычно лимитирован, а сверхлимитный газ заметно дороже

Тоже привет из прошлого. Сейчас газ биржевой или по тарифу Межрегионгаза. Большинство крупных генкомпаний закупаются газом на бирже. По тарифу обычно дороже биржи, зато на бирже штрафы за недобор/перебор газа.

Начальник смены станции знает график отпуска тепла, известны команды системного оператора, известен график отпуска электричества

Откуда у НСС команды и график на этом этапе, когда даже состав не выбран?

Балансирующий рынок — уже внутри текущих суток, когда зафиксированы электрические и тепловые графики, но несколько раз в сутки каждые четыре часа запускаются торги на балансирующем рынке

Нет, Вы точно прибыли из прошлого :)

Давно уже БР пересчитывается каждый час. Да и графики не зафиксированы. Есть результат торгов на РСВ, есть результат торгов на БР — по ним и получается график электрической нагрузки.

Evgeny4444

27.12.2019 10:31Это очень круто получилось — собрать реальные данные и провести многопараметрическую оптимизацию практически в реальном времени. 1-4% экономии это несколько тысяч м3/ч газа. Не знаете случайно, на современных ТЭЦ с цифровыми САУ закладывается такая возможность на уровне всей станции, или там так-же операторы каждый агрегат отдельно регулируют?

qyix7z

27.12.2019 10:50Закладывается, но не всегда можно использовать. Современные станции строят по блочному типу и, как правило, один блок — одна группа точек поставки (ГТП). Для каждой из ГТП на рынке проходят свои торги и получается свой режим.

VMaximov Автор

27.12.2019 13:03Современные АСУ ТП позволяют автоматически вести режим. Вопрос в оптимизационных расчётах. АСУ ТП это не делают, для этого нужны специализированные решения. Об одном из них я рассказал в статье.

chilicoder

27.12.2019 13:15Спасибо вам за статью. Интересный кейс диджитализации с человеческим лицом.

Но результат определённо того стоил.

4% это прекрасный результат. Не удивительно, что это вызвало инициативу руководства станции.

мы выиграли порядка 4 % реальной эффективности просто за счёт математики.

Не могли бы вы раскрыть детали, что с чем сравнивали? Потребление топлива в одинаковых режимах работы?

Для создания модели мы используем:

Не увидел здесь погодных данных, давления и температуры

Бумажные журналы на станциях,

а как оцифровывали бумажные версии?А какое ПО помимо Termoflow вы использовали? Писали ли для проекта свои программные решения?

VMaximov Автор

27.12.2019 15:54Для сравнения режимов приходили на ТЭЦ, снимали показатели текущего режима, который вел НСС (в том числе и фактическое потребление топлива), затем запускали расчёт и получали оптимальный режим. НСС оценивал его реалистичность и задавал в качестве режима работы станции. Далее станция работала в рассчитанном оптимальном режиме. Снимали фактические расходы топлива в оптимальном режиме и сравнивали с фактическими расходами для ручного режима.

Погодные данные, давление и температура – это технологические показатели режима, которые брались из архивов АСУ ТП и систем учёта.

Бумажные журналы оцифровывали ручным дигитайзером.

Помимо самой имитационной модели, которая разрабатывалась в Thermoflex, нами был разработан оптимизационный модуль на базе IBM iLog ODM и использованы подключаемые солверы. Весь интерфейс пользователя, автоматизированные бизнес-процессы, вызовы и обработка результатов работы имитационной модели, оптимизационные расчёты, работа с БД – это все наша разработка под проект.

zhabr

Задачи из первого абзаца не перепутаны?

VMaximov Автор

Нет, не перепутаны. Здесь речь идёт про ТЭЦ, у них основная задача — теплофикация. Поэтому и КПД зимой достигает 80%.

natan555

А точно «продать», а не «гарантировано поставить»?

VMaximov Автор

Если вы имели в виду является ли генерирующая компания гарантированным поставщиком электроэнергии – то нет. Генераторы могут заключать прямые (свободные) договора с крупными потребителями вне рынка, но в целом электроэнергия продаётся на рынке, где объёмы и стоимости определяются по результатам торгов.

qyix7z

VMaximov Автор

Да, все верно.

qyix7z

Это при союзе была вторая задача, а теперь «рынок». Только «продать». А там хоть трава не расти. Эффективный менеджмент :(

zhabr

Вот новость!

ne555

Нет, для ТЭЦ ГРЭС на первом месте почти всегда тепло.