Карты — это продукт, над созданием которого бесчисленное множество людей работало более шести тысяч лет. Картография появилась раньше письменности, а методы начертания земной и морской поверхности менялись вместе со всей человеческой цивилизацией: от первых наскальных рисунков до цифровых онлайн и офлайновых карт, содержащих этнографические, экономические, социальные сведения о жителях.

С первого дня, когда карты стали использоваться для ориентации в мире, в них были выявлены недостатки: реки меняли русла, пожары уничтожали леса, поселения людей кочевали с места на место, затрудняя фиксацию объектов на карте. Так что история карт — это еще и древнейшая история исправления багов в попытках создать идеальный продукт.

Сегодня решим, получилось ли спустя столетия приблизиться к канонической схеме отражения мира.

Древнейшие карты мира

На рисунке выше вы видите точную копию оригинального куска бивня мамонта, найденного в окрестностях города Павлов (Чехия). После многолетних исследований орнамент на бивне был признан древнейшей из известных на сегодняшний день карт. Ее возраст оценивается в 25–27 тысяч лет. На бивне изображены изгибы реки, гребни, овраги рыхлых лёссовых склонов, скалистые пики и дом охотников.

Такая карта даже для ее создателей не могла прослужить долго. Необходимо было каждый раз менять рисунок, изготавливать новую карту либо найти принципиально другой способ ориентации на местности.

Слева бронзовый Небесный диск из Небры. Справа золотой диск Мурдорфа (возможно, подделка). Оба диска содержат карты расположения небесных тел

Как зафиксировать изображение местности, если территория претерпевает постоянные трансформации?

Возможно, стоит ориентироваться по неменяющимся объектам — звездам. Полярная звезда, входящая в созвездие Малой Медведицы, всегда указывает на север, отклоняясь в течение ночи всего на полтора градуса (из-за прецессии роль полярной звезды в разное время отводилась различным звездам). Зная, где находится Полярная звезда, легко определить стороны света: когда вы смотрите прямо на звезду, с правой стороны будет восток, с левой — запад, а за спиной — юг.

Первые созвездия были выделены около 16 тысячелетий тому назад и попали в различные рисунки палеолитического искусства. При этом следует иметь в виду, что картографическая особенность рисунков ночного неба использовалась как побочный эффект. Небесный диск из Небры (? 3000 лет до н.э.), на котором изображены Солнце, Луна и 32 звезды, предположительно применялся для измерения угла между точками восхода и захода солнца во время солнцестояний.

Выбор перспективы

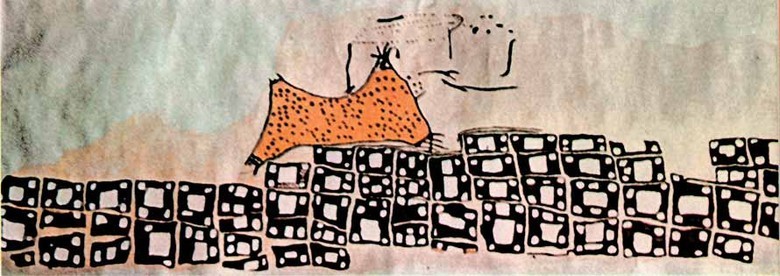

Более 6000 лет назад появились первые карты с видом сверху. Фреску в древнейшем поселении Чатал-Хююке расценивают как детальный план поселка. Улицы в поселке обозначены не были — вероятно, обособленность каждого дома показывали светлыми линиями.

Современная реконструкция карты в Чатал-Хююке. Оранжевым цветом обозначен, предположительно, реально существующий вулкан. Белые прямоугольники — дома, перекрытые плоскими крышами

Многие поздние авторы следовали похожей схеме отображения местности. Практически все современные карты сегодня изображаются видом сверху.

Фрагмент Туринской папирусной карты — первая известная топографическая карта

Первая карта, которую сейчас можно назвать действительно большой и подробной, появилась около 1160 года до н. э. и показывала горы к востоку от Нила. Туринская папирусная карта в реконструированном виде имеет размеры 280 на 41 см.

Символизм и реальность

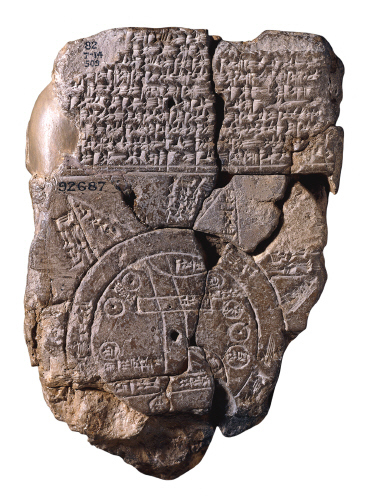

Первая карта всего известного мира (? 600 год до н. э.)

Ближе к нашей эре картографы начинают подмешивать к фактам политику / религию, искажая реальную картину мира. Так, на Вавилонской карте не нашлось места для хорошо известных в то время персов и египтян, зато уделено много внимания мифологическим элементам, а край мира отображался сообразно религиозным убеждением — кольцом мирового океана.

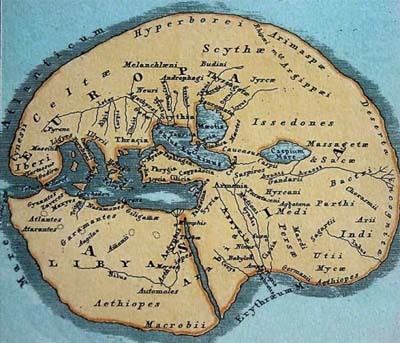

Земля по представлению Гекатея, 5 век до н. э.

Схожие «проблемы» спустя сотни лет возникли у греков. В Древней Греции мир изображался в виде плоского диска, окруженного постоянно движущимися потоками океана. В центре диска естественно располагались сами греки, а по краям расселились дикари и монстры.

Однако картография от греков получила проекции, меридианы, параллели.

Карта Птолемея в реконструкции, сделанной в 15 веке

С наступлением нашего времени, и особенно в Темные века, картографическое искусство в Европе было утрачено. Когда в Китае и Исламском мире карты становились информативнее и точнее, в Европе до эпохи Великих географических открытий лучшей оставалась карта Птолемея, созданная во втором веке. Птолемей разработал коническую и стереографическую картографические проекции, указывал широты и долготы каждого места для облегчения поиска, масштаб, условные знаки с легендой — те базовые элементы карт, которыми мы пользуемся и сейчас. Он также определил, что север на карте должен быть вверху, а восток справа.

Несмотря на большое количество ошибок (например, на карте разделены Атлантический и Индийские океаны), карта сохраняла популярность многие столетия. Для территорий внутренней Африки она была единственной еще в начале XIX века.

Карта Казвини, 1340 год

Во многом традиции Птолемея продолжили в арабском мире, где уже в 10 веке появляются инструкции по созданию прямоугольной карты мира с равнопромежуточными прямоугольными или цилиндрическими проекциями. На картах историка и географа Хамдалла аль-Мустафи аль-Казвини убраны все лишние географические детали, оставлены лишь вертикальные и горизонтальные линии, пересекающиеся под прямым углом, и дуги окружностей. Руководствуясь такими же принципами в картографии, в 1931 году Гарри Бек нарисует схему лондонского метро «London Underground Tube Map». Если вы сравните ее с нынешней картой московского метро, то увидите ничтожно мало отличий.

Краткий справочник всего

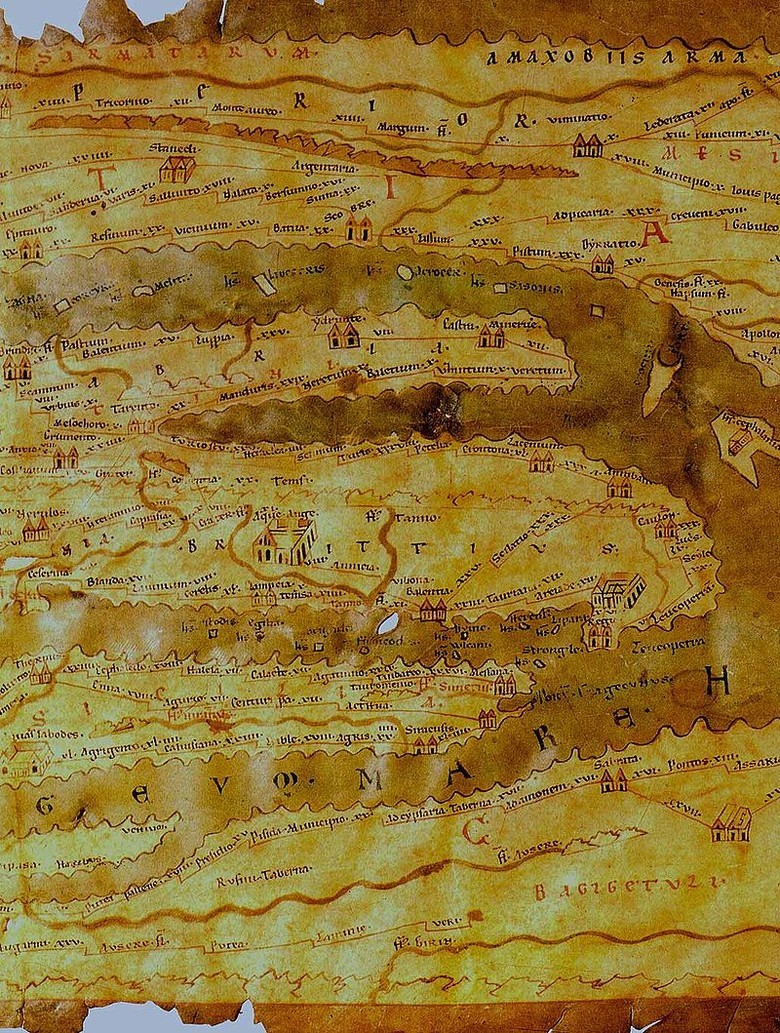

Пейтингерова таблица (фрагмент), созданная в период между 1 веком до н. э. и 5 веком н. э. Длина карты — 6,75 м, а ширина — 0,34 м. На карте обозначены 555 городов и около 3500 достопримечательностей

В Римской империи идею добавления на карты сопутствующей дополнительной информации абсолютизировали. Карты не показывали ландшафт местности, законы перспективы и масштабирования не соблюдались, а дороги изображались лишь схематично, но путешественник мог найти на карте сведения об остановках на пути, о длине отдельных отрезков, о препятствиях или примечательных местах (главных городах, храмах). Спустя почти две тысячи лет мы аналогичным образом используем карту не только как способ найти кратчайший путь, но и как справочник объектов.

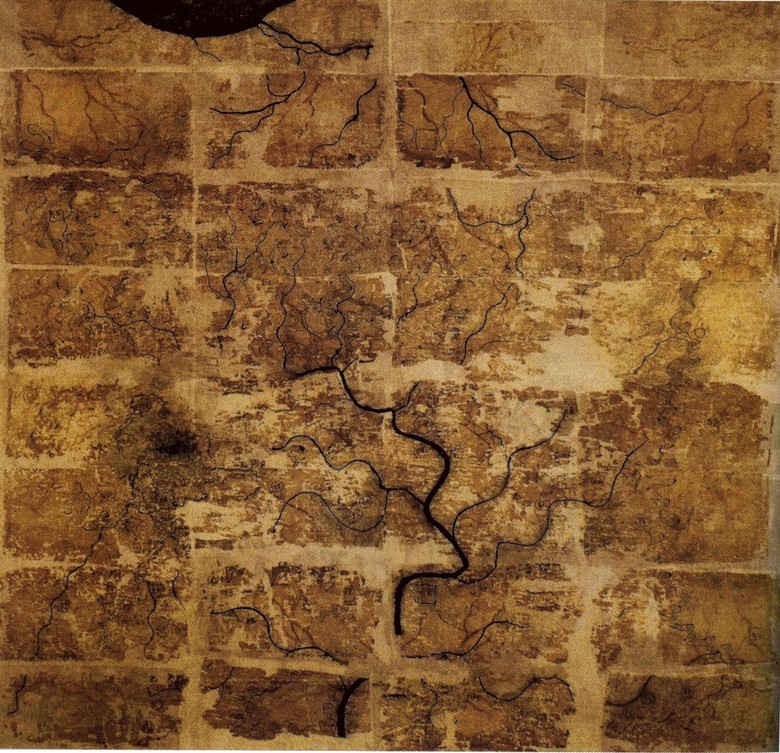

Шёлковая карта периода правления династии Хань, приблизительно 200 лет до н. э.

К схожим выводам о необходимости внесения на карты дополнительных полезных сведений немногим ранее пришли и в Китае. Древнейшие карты китайских территорий 4 века до н. э. уже содержали экономический уклад административных округов. Карты династии Хань включали в себя информацию о местных военных объектах и населении.

Вершины картографии

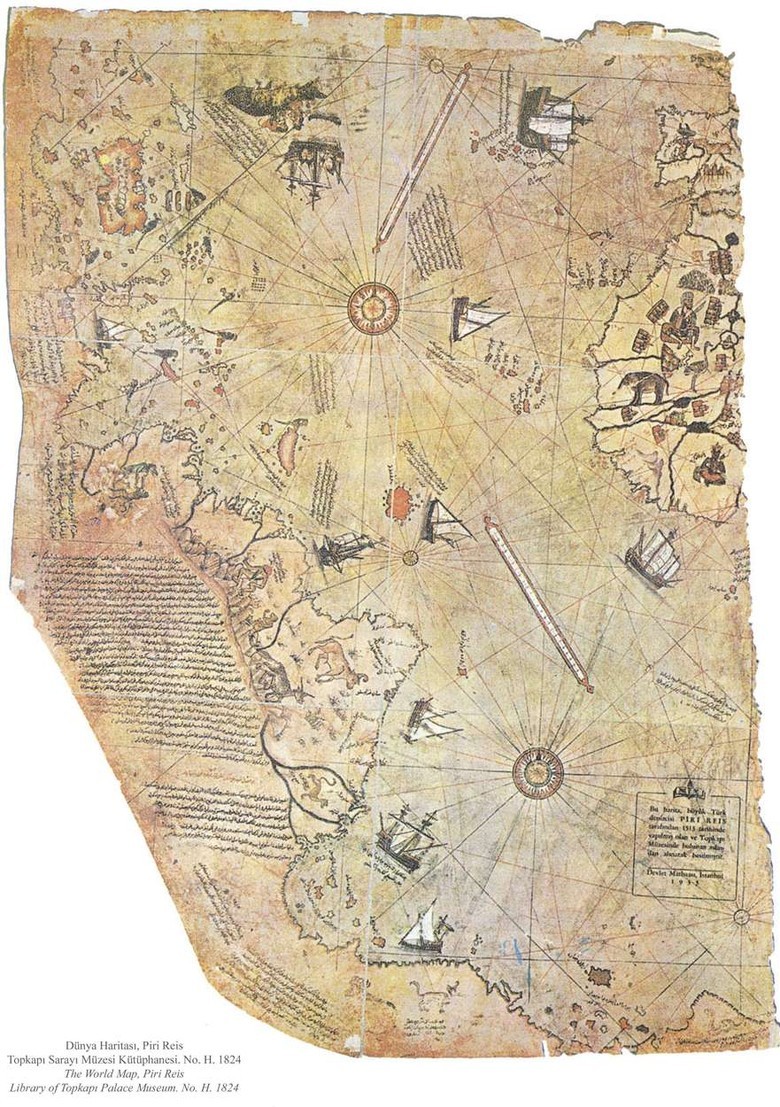

Восстановленный фрагмент карты Пири-реиса (1513 год), считающейся первой подлинной картой современного мира. Карта, являющаяся компиляцией множества источников, содержит большое количество загадок, в том числе изображение территории, ассоциируемой с Антарктидой, официально открытой лишь в 1820 году. Впрочем, гипотетические «южные земли» на картах рисовали и до Пири-реиса, основываясь лишь на предположениях

Изобретение компаса, телескопа, секстанта, других приборов морской навигации, и последовавший вслед за этим период Великих географических открытий, привели к настоящему буму в картографии. Были созданы настоящие шедевры, кое-где ошибочные с точки зрения географии объектов, но прекрасные по деталям исполнения.

Карта Bunting Clover Leaf, 1581 год

В 13 веке появились так называемые «Т и О» карты (Orbis Terrae, шар Земли), где «Т» — это Средиземное море, река Нил, и река Дон, разделяющие три континента — Африку, Европу и Азию, а «О» — это кольцевой океан. Центром карты устанавливался Иерусалим. Пустые места на таких картах традиционно заполняли изображениями мифических существ.

Самая большая карта, выполненная в Т-О дизайне, это Эбсторфская карта, созданная из 30 козлиных шкур в размере 3,58 ? 3,56 метра. Использовалась не для реальных путешествий, а чтобы проиллюстрировать факты об основах мироздания, упоминая наравне с реальными географическими объектами события библейской истории и античной мифологии. Такой пример средневековой инфографики.

Копия карты «Carta Marina», сделанная в 1949 году

Карта «Carta Marina» 1539 года примечательна тем, что на ней, возможно, впервые, изображения жутких морских существ стали нести практическую пользу — они соответствуют течениям, штормовым фронтам, опасным подводным скалам и мелям.

Карта Венеции 1565 года выполнена в стиле, который до сих пор используют в туристических справочниках

Равноугольная проекция Меркатора, благодаря которой можно строить морские карты, на которых курс корабля изображается прямой линией

В 1569 году картограф Герард Меркатор, стремясь сделать отображение мира на картах «правильно выглядящим», разработал новую проекцию с использованием математических формул. С проекцией Меркатора карты принимают привычный для нас вид.

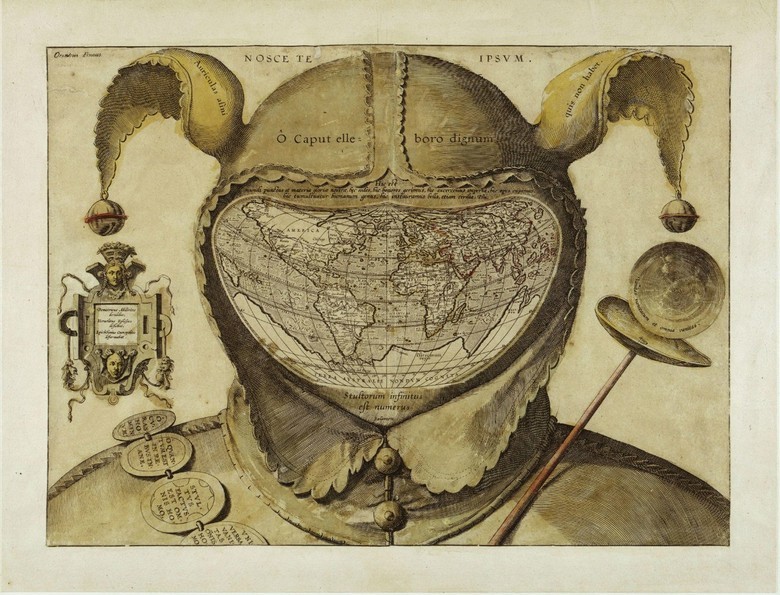

«Карта Мира, помещенная в голову Дурака», 1590 г. Карта изображает мир «одетым» в традиционный антураж придворного шута: двурогий колпак с бубенчиками и с шутовским посохом

Карта Класа Янсона Вишера «Leo Belgicus», 1611 год. Leo Belgicus — это латинское название голландского льва. С 1583 года Нидерланды часто изображались в виде льва. Карта показывает период перемирия между Испанией и Семью Соединенными Провинциями Нидерландов.

В 1675 году Джон Огилби изобразил на карте дороги в виде узких полосок, исключив все остальное окружающее пространство, оставив лишь объекты, необходимые для ориентирования. Эта старинная карта стала прообразом карт в современных автомобильных навигаторах.

Моду на аксонометрическую проекцию в картах установили французы в подробном плане Парижа, составленном в 1734–1736 годах. На изображении выше виден Луврский дворец. Чтобы оценить масштаб работ, откройте весь план города. Почти триста лет спустя нечто подобное сделали китайцы для поисковика Baidu.

Слышали о «карте путешествий»? На такой карте нужно закрашивать / стирать кусок территории, на которой вы побывали, открывая название и полные географические сведения. Первую подобную карту создал в 1761 году Джон Спилсбери, придумавший «разрезанную географическую карту». Каждый отдельный кусок карты содержал немного географической информации. Собирая нужны участки, можно было изучить весь известный на тот момент мир.

К 19 веку создатели карт стали пытаться визуально оформить экономическую, социальную, политическую информацию. Однако вплоть до массового внедрения цифровых карт в 21 веке дополнительные сведения на картах быстро устаревали.

Сверхсовременность

В 20 веке карты стали невероятно подробными благодаря сначала аэрофотосъемке, затем космической съемке. Однако снимки со спутника, быстро набрав популярность, также быстро превратились лишь в инструмент создания схем. На масштабе города они практически бесполезны. Над территорией лесов — бесполезны полностью. Тогда на помощь пришли проекты, в которых люди стали самостоятельно отмечать на картах недоступные для съемки объекты.

В наше время появляются карты, отражающие интересы самых разных людей. Так, греческие исследователи разработали систему, которая конвертирует изображения традиционных бумажных карт в трехмерные планы городов. С помощью перчаток виртуальной реальности слепой может буквально пощупать карту и считать с нее данные (либо включить голосовой движок, озвучивающий названия улиц).

В Airbnb экспериментируют с созданием карт, чьи границы очерчены по культурно-контекстному принципу. На карте выше зеленым выделены традиционные «туристические» места проживания, красным — жилье из базы Airbnb. Любая шаблонная карта советуют жилье в «зеленой» зоне, однако более полные впечатления о реальной жизни в городе можно почерпнуть с «красной» территории.

Когда окончательно исчезли белые пятна, быстро завоевали популярность карты с дополнительной ценностью. Например, на карте Нью-Йорка можно увидеть самые криминальные районы и районы, где можно почувствовать себя в безопасности.

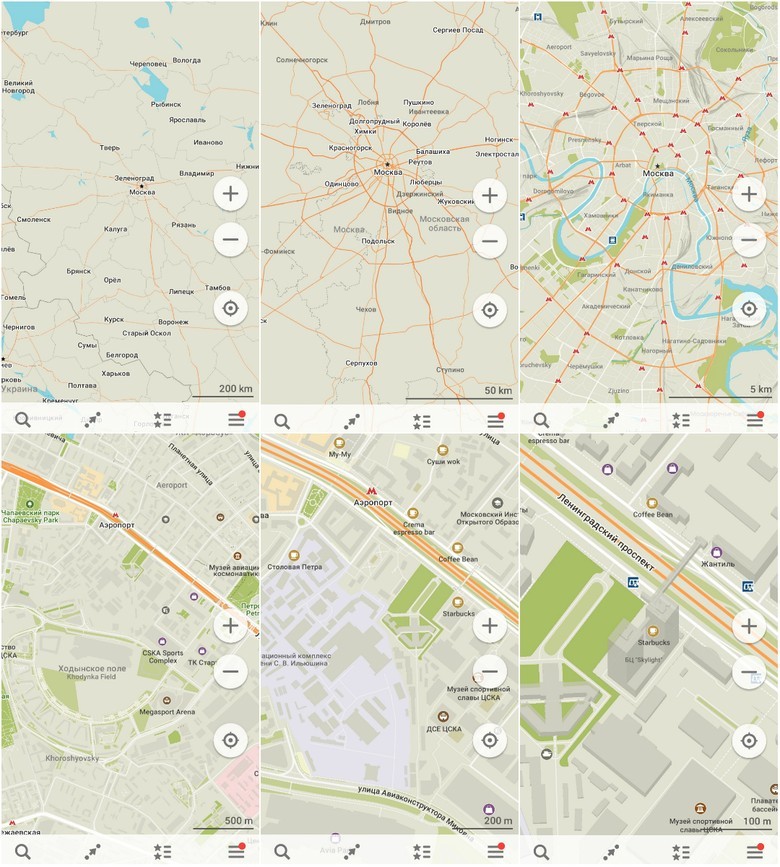

Вторым проектом с открытым исходным кодом в Mail.Ru Group (после базы данных Tarantool) не случайно стали офлайновые карты MAPS.ME, основанные на данных OpenStreetMap. Суть проекта OSM (как и MAPS.ME) — дать каждому человеку в мире бесплатную карту, с которой можно делать что угодно. За тысячи лет истории карт трудно было такое вообразить, а уж сами карманные карты появились лишь в 19 веке. Теперь вместо карманов — смартфон, но картам уже хотя бы не нужен интернет. Еще одно отличие OSM от картографии прошлого — доступность. Каждый может самостоятельно вносить дополнения в карту почти так же просто, как делать правки в статью Википедии. Одним из самых громких обновлений MAPS.ME в этом году стала возможность редактирования карт самими пользователями. Благодаря в том числе этому мы сможем находить на картах лавочки, фонтаны, лучшие места для того, чтобы сделать фото.

Преимущества открытых (во всех смыслах) карт перед коммерческими решениями — в их универсальности. Одну и ту же схему местности с разным набором данных используют в огромном количестве ситуаций. С помощью OSM отмечают тропы в лесу и грунтовки, пункты раздачи еды в беднейших регионах, лесные пожары… Да что угодно!

Недостатки эпохи

Сравнивая карты прошлого — не только из Средневековья, но и двухтысячелетней давности — с современными, невольно делаешь вывод, что карты эволюционировали в утилитарно-информационный продукт. Дизайн стал намного проще, а сами карты, как ни странно, менее детальными. Окидывая взором трехметровое полотно эпохи Возрождения, вы могли увидеть десятки, если не сотни дополнительных объектов по вашему маршруту. Смартфон предлагает отразить лишь то, что отражает UX-логику создателей карт: то есть минимум доступной информации на единицу площади.

Цифровой карте и не нужно поражать дизайном, ведь она, кажется, только надстройка над строкой поиска — ищем банкоматы, отели, кратчайший путь, ближайшую достопримечательность. Карта стала не проводником по миру, а инструментом экономии времени. Лишняя информация на ней только расходует временной ресурс человека. «Народные карты» этот вопрос решают по мере сил, вводя фильтры — пока еще есть возможность увидеть город со всем многообразием его объектов.

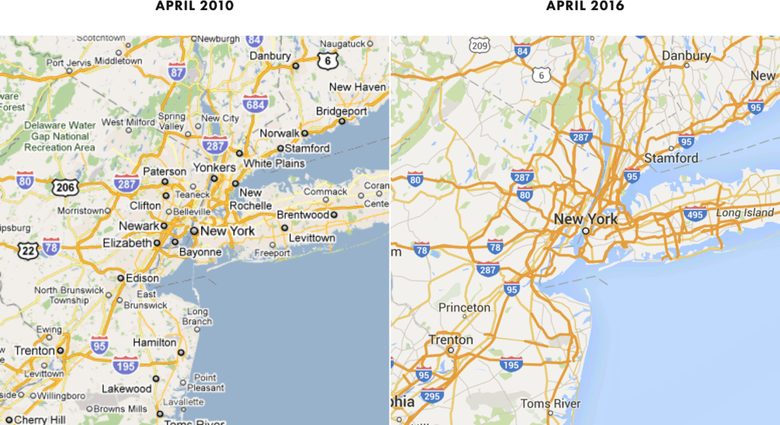

К чему приводит минимизация данных? Современная версия Google Maps менее подробна, чем была 6 лет назад. Это не значит, что какие-то объекты с карты исчезают: просто нужно уменьшить масштаб. У такого метода есть как сторонники (карты выглядят понятнее на мобильном устройстве), так и противники (незнакомую местность нужно масштабировать и искать по квадратам, если не знаешь точное название объекта). Карта, на первый взгляд не перегруженная информацией, подскажет только кратчайший маршрут, а не тот, где открывается самый красивый, безопасный, тихий путь.

Современные карты делают не художники / дизайнеры, даже не картографы, а программисты. Таково требование эпохи, потому что если не адаптировать карту под любое мобильное устройство, ей просто никто не будет пользоваться. Карта перестала быть произведением искусства, лишилась ужасных монстров, проглатывающих корабли, став при этом удивительно однообразной.

Впрочем, по сравнению с античными картами у современных есть одно существенное преимущество — они очень быстро меняются. Недалек тот день, когда карта станет полностью персонализированной. Одним она даст подробности, требующие осмысления всех деталей и нюансов, другим — только сжатый концентрированный факт о местности.

Один из интересных примеров движения в сторону «персонализации» — карта (с открытыми исходниками) мест реальной шаговой доступности Galton, построенных на основе OSM. Карта названа в честь Фрэнсиса Гальтона — английского исследователя и географа, который в 1881 году составил карту «Isochronic passage chart», указывавшую количество дней для путешествия от Великобритании до различных мест.

Фрагмент карты «тихих» районов Нью-Йорка, полученной на основе анализа данных о жалобах на шум

Что дает такая карта? Помимо очевидного решения (куда можно добраться за определенное время, если вы не умеете ходить по воде и проходить сквозь стены), можно подсчитывать рейтинг места с учетом множества параметров расположенных в зоне пешей доступности объектов.

***

Рано или поздно единая карта мира перестанет существовать, потому что для разных групп людей мир будет наполнен разными событиями. Метаморфозы не коснутся базовых понятий, вроде общепринятых границ государств или расстояний между городами, но автомобилист, пешеход, велосипедист и любитель баров смогут найти в географии окружающего пространства именно то, что их заинтересует.

И карта снова станет источником открытий.

Комментарии (25)

Zenitchik

25.10.2016 15:25+4Греков обидели. Откуда бы взялись меридианы и параллели, если бы не теория о шарообразности Земли?

IgeNiaI

25.10.2016 17:34+3Оффтоп про греков — еще в Древней Греции были теории о шарообразности Земли, причем никто этой информации не противился, так как она не противоречила их вере.

Также, один из философов заметил, что в один день солнце над Александрией находится практически точно над головой, а в тот же день года солнце в Афинах находится в стороне. Он вычислил разницу в угле и, зная расстояние между городами, вычислил размер Земли, весьма точно для того времени.

Еще, греки путешествовали гораздо дальше, чем многие думают. Они доплывали до Скандинавии, а также огибали всю Африку с юга. Правда, в то время они думали, что далеко на севере настолько холодно, а на экваторе настолько жарко, что никто там жить не может, поэтому путешественникам мало кто верил.

Кому интересно еще — книга «Занимательная Греция»Zenitchik

25.10.2016 17:48Что касается совсем древних времён — то там был самый настоящий брутфорс. Форму Земли предполагали какую попало.

Разницу широт Эратосфен считал между Александрией и Сиенной (в последней солнце в солнцестояние отражается в самых глубоких колодцах). В его времена уже писали, что «нет смысла говорить о форме Земли, т.к. любой наблюдательный человек, поехав на север или на юг легко убедится в её сферической форме по изменению звёздного неба» (цитата неточная, и не помню чья).

Африку с юга огибали не греки, а финикийцы. Но им в основном не верили.

igruh

25.10.2016 15:37А откуда на карте в голове Дурака от 1590 г. Антарктида?

randall

25.10.2016 15:45«Антарктиду» находили и на более ранних картах. Теория о южных землях существовала задолго до официального открытия Антарктиды

Vladimir_Feschenko

25.10.2016 20:26Теория теорией, но у «Пири-реиса» -побережье Антарктиды без ледового покрова. Возможно, что в 1513 году было «неслабое потепление», но за год (за 10), всё побережье Антарктиды не закортаграфируешь (не «снимешь»), да и хронометра нормального не было, а как долготу считать?

Zenitchik

25.10.2016 17:29Греки полагали, что площадь суши в Северном и Южном полушариях должна отвечать требованию равновесия. Поэтому предсказывали большую землю около Южного полюса. Их идеи казались логичными до упора, пока Кук не убедился что большой суши нет аж до 70-х широт.

INDUSTRIALIST

25.10.2016 15:53-1Невольная ассоциация

Карта GTA: Vice City

XtouRusX

25.10.2016 16:04не умаляя заслуг программистов, но карты ни все же не делают. Они делают интерфейс для доступа к цифровой карте. А карты как делали картографы совместно с геодезистами, фотограмметристами и т.д., так и делают. Аэрофотосъемка и спутниковая съемка в лесу ограничивает лишь нанесение небольших ручьев и троп, которые прекрасно наносятся благодаря наземным методам съемки.

Ну и спутниковые снимки далеко не бесполезны в масштабе города.

SandroSmith

25.10.2016 19:57+1Мне кажется, что стоио бы, особенно в первой части с историческими картами, картинки ставить после текста с их описанием. Привычнее так, что ли. А то у меня получилось так — читаю про римскую карту с упрощениями и достопримечательностями, по привычке ищу дальше её изображение — а там шёлковая карта.

hdfan2

26.10.2016 09:27+1Поддерживаю. А то смотришь на картинку, и непонятно, на что именно смотреть. Листаешь вниз, читаешь описание, потом листаешь вверх, чтобы снова посмотреть картинку, потом опять вниз, к следующей картинке — не очень удобно.

Zenitchik

26.10.2016 17:15Завидую Вам. Я вообще всю статью борюсь с рефлексом пролистывания картинок: привык, что «много картинок — мело текста» — это что-то несущественное. Приходится себя убеждать, что между картинок затесался значимый текст.

avost

26.10.2016 14:23+1А что за «меридианы» с многочисленными локальными «полюсами» на картах?

Zenitchik

26.10.2016 17:10+1Это не меридианы и не полюса. Это компасные румбы. Такая сетка была популярна на морских картах до проекции Меркатора. На мелких планах иногда и сейчас используется. Хотя, в чём её преимущество для мелких планов, честно говоря, не знаю, надо у моряков спрашивать.

saboteur_kiev

03.11.2016 18:52Хм. google maps с возможностью просто зайти и побродиьт по другим городам через панорамы вы считаете менее подробно чем 2x3 метра на козьих шкурах?

Автоматическое построение маршрутов и информация, которую можно найти просто введя название, а не лазя с лупой полтора часа — хуже чем было?

Конечно дань уважения картографам бесконечна, но зачем так снисходительно относиться к тому, что у нас есть сейчас?

Rumlin

off

Недавно купил три бумажных карты (Мир->РФ->Регион). Пользуясь Google Map с самого начала, одно время очень активно, сейчас понял, что современный вариант мне очень не нравится. «Раньше было лучше».

/off

rockin

Плюс бумажных карт заключается в том, что тебе сразу выдают бумажки с самой максимальной детализацией.

И маршрут по бумажкам строится через цепочку объектов.

Напротив, через современные электронные карты (яндекс/гугел/etc) ты никогда полной картины маршрута не получишь, а получишь прокручивание с приближением.

Вопрос тут более в том, что и где использовать. В условиях большого города электронная карта удобнее, т.к. сверхдетализация тебе не очень нужна, вот пересечение улиц, вот развязка, ну и всё в общем-то.

Зато бумажки рулят в области. Через электронную карту запросто можно пропустить удобную срезку через деревни, её просто не видно, пока максимально не приблизишь, или же её вообще значимой не посчитали.

Тот же яндекс маршруты по области строит тупо по прямой. Область — это не город, это пустые пространства, где 70 — уже «пробка».

Rumlin

Примерно так. Электронные карты превратились в «Мир вокруг меня в радиусе пары километров»