Раскрывшиеся коробочки хлопчатника. Красиво, правда?

У фермера есть большое количество естественных врагов, будь то засуха, наводнения или вредители. И если бороться со стихией пока проблематично, то с развитием генетики и генной инженерии появились простые в использовании способы создания растений, устойчивых к некоторым гербицидам, инфекциям и вредителям.

Кто виноват?

Можно без преувеличения сказать, что прожорливая гусеница Совки хлопковой — это настоящая заноза в трудолюбивой филейной части фермеров по всему миру. Она наносит значительный ущерб посадкам хлопчатника, томатов, кукурузы и табака, а также угрожает плантациям сои, гороха, тыквы и кабачков.

На рисунке слева — взрослая особь совки хлопковой; справа — повреждённые гусеницей совки хлопковой плоды томатов.

Традиционным методом борьбы с вредителями являются инсектициды, то есть «яды против насекомых». Данный метод имеет слабое место — инсектициды вредны не только для насекомых, но и для многих других животных, в том числе для млекопитающих. Кроме того, инсектициды не всегда избирательны по отношению к вредителям, поэтому их применение может оказывать негативный эффект на популяции безвредных или даже полезных насекомых. Однако, ближе к концу XX века появилось элегантное решение данной экологической проблемы — учёные научились создавать устойчивые к поедающим их насекомым сорта культурных растений с помощью генной инженерии.

Методика получения устойчивых к Совке хлопковой растений основана на генетической модификации, в ходе которой в геном нужного нам культурного растений встраивается один из вариантов cry-гена белкового ?-токсина (читается, как «дельта-токсин»), который синтезируется бактерией Bacillus thuringiensis в процессе формирования спор.

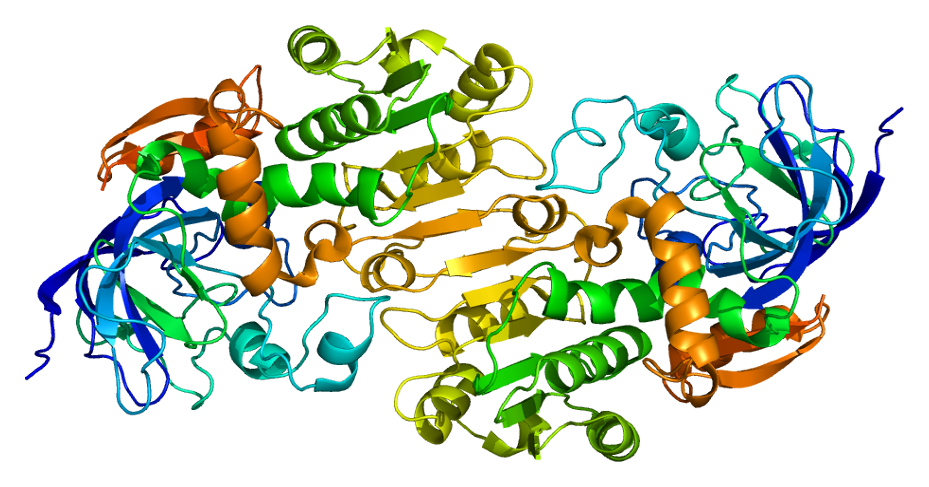

Трёхмерная структура N-концевого домена ?-токсина.

Если быть точным, то находящийся в спорах ?-токсин опасности для насекомых не представляет, он просто хранится до нужного момента в виде белковых кристаллов. То есть по сути в спорах находится неактивная форма — протоксин. Но после того, как спора попадает в кишечник вредителя начинается самое интересное:

- Сначала присутствующие в кишечнике щелочные значения рН (около 10) приводят к растворению белковых кристаллов;

- Затем ферменты пищеварительной системы разрезают безвредный протоксин таким образом, что один из его фрагментов получает способность взаимодействовать с рецепторами, которые находятся на эпителиальных клетках кишечника;

- Взаимодействие с рецептором приводит к ещё одному изменению, но на этот раз изменяется только пространственная структура (конформация) взаимодействующего с рецептором фрагмента. Получившийся белок — это и есть активный токсин;

- Наконец, изменение конформации приводит к тому, что токсин начинает образовывать катионные каналы в эпителиальных клетках кишечника.

При этом в нормальных условиях клетки тщательно контролируют концентрации ионов в своей цитоплазме, ведь даже незначительное нарушение ионного баланса может самым печальным образом сказаться на жизнеспособности. К сожалению для насекомого, ?-токсиновый катионный канал достаточно силён для того, чтобы устроить у него в кишечнике настоящий геноцид эпителиальных клеток. В свою очередь разрушение стенок кишечника открывает бактериям путь в богатую питательными веществами гемолимфу насекомого, где они делают своё чёрное дело (гемолимфа — это аналог крови у насекомых и некоторых других животных).

Гусеница совки хлопковой прогрызает дырку в коробочке хлопчатника. Прощай, урожай.

Растения, в геном которых встроен ген ?-токсина обозначают, используя приставку «Bt-» в честь бактерии Bacillus thuringiensis, в которой токсин был найден. Впервые данный механизм устойчивости был успешно применён бельгийской компанией «Plant Genetic Systems» в 1985 году (впоследствии она была приобретена «Годзиллой биотехнологии» Bayer CropScience) в процессе создания невосприимчивого к вредителю Bt-табака, а первым допущенным на рынок США пищевым растением с встроенным геном ?-токсина был сорт Bt-картофеля «Newleaf», разработанный другой «Годзиллой биотехнологического рынка» — компанией Monsanto: ему дали «зелёный свет» в 1995 году.

Однако, начинание Monsanto вскоре постигла неудача: сначала крупные потребители вроде McDonald's и Wendy's отказались от закупок Bt-картофеля, ссылаясь на потребительский скепсис, а в 2000 году крупнейшие североамериканские производители картошки-фри дружно решили бойкотировать данное сырьё на своих производствах. Последний гвоздь к крышку гроба «Newleaf» вбили японцы: они наотрез отказались импортировать Bt-картошку, а когда выяснили, что при производстве уже импортированных из США в страну Восходящего солнца снэков был использован Bt-картофель они потребовали отозвать полностью весь отгруженный товар. В итоге в 2001 году Monsanto решило отказаться от дальнейшего продвижения сорта «Newleaf» и сосредоточиться на генноинженерных пшенице, кукурузе, сое и хлопке и тут надо отдать им должное: сейчас более 90% от общего количества выращенной в США сои являются генноинженерными. Для кукурузы цифра немного скромнее, но также даёт повод порадоваться за производителей — более 60% от общего урожая.

Bt-хлопок также не обделён популярностью — он выращивается в колоссальных количествах, например, в США, Бразилии и Китае. Поэтому учёными в последнее время проводятся масштабные исследования влияния его массовых посадок на окружающую среду. Больше всего в данной области преуспели, естественно, американцы. Китайцы только начинают развивать у себя методики экологического контроля, а Бразилия по этим показателям плетётся в хвосте прогресса.

Американцы первыми стали уделять внимание неожиданной проблеме: оказалось, что история с резистентными по отношению к антибиотикам бактериями начинает повторяться с совкой хлопковой. Если поле засажено неустойчивыми посадками, то доля резистентных к ?-токсину насекомых не превышает одного процента. Однако, по очевидным причинам, обширные посадки Bt-культур приводят к тому, что восприимчивый к ?-токсину генотип быстро уничтожается, а на смену ему приходит злобная гусеница, которой всё нипочём. Получается, что нет смысла переходить на генетически модифицированные Bt-растения, так как очень скоро поля будут кишеть вредителями, которым ?-токсин не наносит никакого вреда.

Что делать?

В первую очередь следует обратить внимание на тот факт, что существует более десятка cry-генов (напоминаю, что так называют гены ?-токсинов). Разными генами кодируются токсины с отличающимися характеристиками, поэтому устойчивость к ?-токсину, кодируемому геном cry4 не означает автоматическую резистентность вредителя ко всем его остальным типам. Поэтому в США и Австралии сейчас зачастую высаживают Bt-культуры, содержащие минимум два cry-гена. Очевидно, что это не решает проблему супервредителей полностью, но это уж точно замедляет процесс развития устойчивых популяций. Действительно, если устойчивость к каждому из двух токсинов есть у 1 вредителя из 100, то устойчивость к обоим токсинам сразу — только у 1 из 10000.

Однако, есть куда более эффективная методика противодействия появлению популяций устойчивых вредителей. Данная методика, например, используется в США и Австралии, а заключается она в высаживании Bt-сортов вперемешку с немодифицированными сортами. В таких случаях растения без устойчивости к вредителям называют «refuge», что можно перевести с английского, как «зона безопасности». То есть данные растения служат для того, чтобы на полях могли существовать и восприимчивые к токсинам насекомые, они бы при этом спаривались с носителями генов устойчивости и тем самым «разбавляли» их. Тут на руку играет ещё и тот факт, что большая часть невосприимчивых к ?-токсину насекомых имели данную «неуязвимость» благодаря рецессивной гомозиготе.

Краткое пояснение по тому, что такое «рецессивный» и «гомозигота». Сразу предупреждаю, что повествование в этом пояснении является весьма поверхностным, хотя оно даёт очень близкие к истине представления.

Итак, гены находятся в хромосомах. Как мы знаем, у организмов с диплоидным набором хромосом есть N пар гомологичных хромосом (слово «диплоидный» как раз означает, что хромосомы имеют пары). Например, у человека 22 пары аутосом (неполовых хромосом) и одна пара половых хромосом.

23 пары хромосом человека: 22 пары аутосом и 2 типа половых хромосом — X и Y. На паре аутосом, которую условлено считать четвёртой, находятся аллельные гены фермента алкогольдегидрогеназы, о котором пойдёт речь чуть ниже.

Каждая пара гомологичных аутосом представляет собой длинные двуцепочечные молекулы ДНК, несущих по сути одни и те же гены, вернее, разные формы одних и тех же генов (типы одного и того же гена называются «аллелями»), при этом разные аллели могут иметь кардинально различные эффекты на уровне фенотипа. Например, каждый человек имеет два аллельных гена фермента алкогольдегидрогеназы (АДГ) (по одному на каждой хромосоме в четвёртой паре хромосом), который катализирует окисление спиртов до альдегидов и кетонов, в том числе и окисление этанола. Но некоторым людям повезло меньше, чем остальным. Так, носители аллелей adh2 и adh3 гена АДГ находятся в группе риска по развитию алкоголизма.

Трёхмерная структура гомодимера алкогольдегидрогеназы, мономеры которого кодируются аллелью гена adh5 во всей своей красе. Слово «гомодимер» означает, что функциональный белок состоит из двух ("-димер") идентичных («гомо-») мономеров.

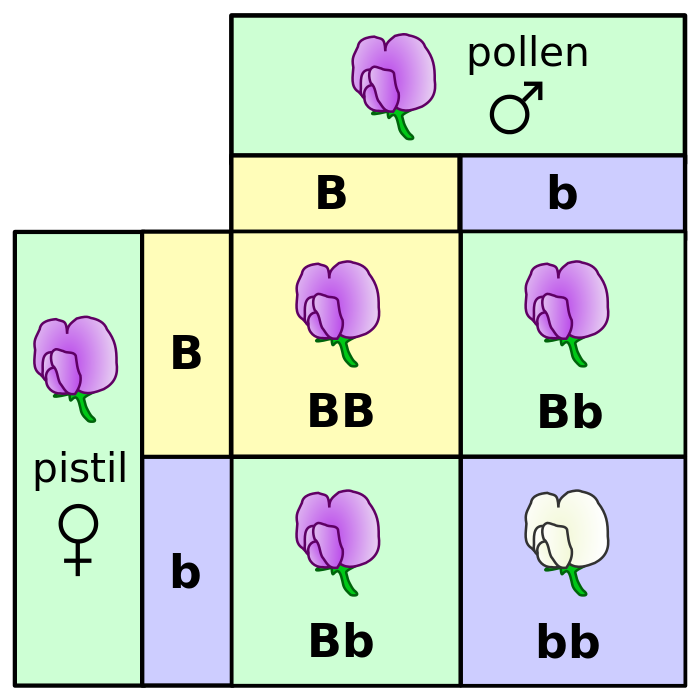

При этом среди аллельных генов можно выделить доминантные и рецессивные. Доминантность аллели означает, что её присутствие по сути кодирует признак, от гена на гомологичной хромосоме уже ничего не зависит: либо второй ген также доминантный, то есть у организма по сути и выбора нет, либо второй ген рецессивный, а рецессивность как раз означает «подавляемость доминантным геном». Таким образом, проявление рецессивного признака возможно только тогда, когда обе аллели в геноме рецессивные. Доминантные аллели принято обозначать заглавными буквами, а рецессивные строчными. Таким образом, возможно 4 варианта генотипа: АА, Аа, аА, аа. При этом между «Аа» и «аА» разницы по сути нет, так как ген «А» доминирует над геном «а». Генотипы «АА» и «аа» называются гомозиготными, а генотип «Аа» называется гетерозиготным.

Типичная схема закона несцепленного наследования признаков, впервые задокументированного Грегором Менделем. Схема показывает, какое потомство будет у гетерозиготных цветка-мамы и цветка-папы. Аллель «В» доминантная и определяет фиолетовый окрас цветка, аллель «b» рецессивная и определяет белый окрас цветка. В итоге только четверть потомства имеет белый цвет, так как он проявляется только в генотипе «bb».

Итак, как уже было указано выше, в естественных условиях большая часть невосприимцивых к ?-токсину насекомых являются обладателями данного признака благодаря рецессивной гомозиготе (назовём её «dd»). Получается, что если фермер поддерживает популяцию восприимчивых к ?-токсину вредителей за счёт посадок «зон безопасности», то обладатели рецессивных гомозигот «dd» с достаточно высокой вероятностью могут иметь потомство с обладателями беззащитных перед ?-токсином генотипов «Dd» или «DD». При этом одну аллель потомство получает от мамы, а другую от папы, поэтому при скрещивании «dd» x «Dd» только половина потомства будет устойчивой к ?-токсину, а при скрещивании «dd» x «DD» в потомстве вообще не будет устойчивых особей — все они будут гетерозиготами «Dd». Благодаря такой вот нехитрой методике фермеры в США и Австралии удерживают долю невосприимчивых к ?-токсину вредителей в популяции на постоянном невысоком уровне, который обычно не превышает нескольких процентов, а урожайность при этом всё равно выше, чем при использовании только поедаемых совкой хлопковой не-Bt-культур.

Китайцы же пошли по другому пути: они не высаживают Bt- и не-Bt-растения на одном поле, а создают целиком засаженные Bt-хлопчатником поля рядом с полями не-Bt-растений. Эффективность данной методики была проверена в ходе совместного исследования китайских и американских учёных, которое продолжалось с 2010 по 2013 год. Статистика изменения распространённости невосприимчивых к ?-токсину вредителей проводилась на расположенных в Северном Китае сельскохозяйственных угодьях общей площадью более 27 млн гектаров, среди которых было 2,7 млн гектаров Bt-хлопка, а остальные культуры не были носителями генов ?-токсина. Полученные экспериментальным способом цифры сравнивались с крайними ситуациями: выращиванием исключительно Bt-культур и результатами, полученными при использовании американских «зон безопасности». Результаты для ситуации с выращиванием исключительно Bt-культур были получены с помощью математических моделей популяционной генетики. Результаты были опубликованы в журнале Nature Biotechnology.

Результаты совместных исследований эффективности китайского метода борьбы с распространением резистентных к ?-токсину форм вредителей. Точками обозначены плантации, буквами обозначены названия соответствующих китайских провинций. Цвета точек отражают распространённость невосприимчивых к ?-токсину вредителей.

Видно, что в период с 2010 по 2013 год ситуация ухудшилась, а в некоторых регионах уже принимает угрожающий оборот. Если по состоянию на 2010 год в среднем количество невосприимчивых к ?-токсину вредителей составляло чуть меньше 1% от их общего числа, то в 2013 году в некоторых регионах оно уже достигало 12%. В то же время к концу отчётного периода было обнаружено присутствие устойчивых вредителей на тех территориях, которые считались свободными от них в 2010 году. При этом используемая в США методика «зон безопасности» показывает лучшие результаты: за тот же период доля устойчивых вредителей должна была вырасти до значений около 1,1%. Правда стоит отметить, что китайская методика — это гораздо лучше, чем ничего: согласно математической модели при выращивании исключительно Bt-хлопка в 2013 году доля невосприимчивых к ?-токсину вредителей составляла бы уже 98%! А что ещё хуже — на китайских плантациях всё чаще встречаются вредители с доминантными генами резистентности.

Какой из этого можно сделать вывод? Бездумное использование генной инженерии может в весьма и весьма короткие сроки свести на нет все её преимущества и фермеры будут вынуждены возвращаться к инсектицидам. Именно поэтому сегодня учёные активно разрабатывают рациональные методы ведения сопряжённого с генной инженерией сельского хозяйства.

Комментарии (81)

ebragim

08.03.2017 04:17Применительно к данному токсину — может ли он в продуктах питания повлиять на млекопитащих? Или только на представителей данных вредителей?

И да, получается задача — сделать так, чтобы 1)рождались вредители без устойчивости к токсину и 2) они поедали и помирали. Так может попробовать вывести породу, которая не будет иметь резистивности вообще?UJIb9I4AnJIbIrUH

08.03.2017 04:19+6Нет, не может. Во-первых у нас в ЖКТ среда кислая, а не щелочная. Во-вторых, наши пищеварительные ферменты с ферментами гусениц общего почти не имеют. Наконец в-третьих, у нас совершенно другие клетки эпителия с совершенно другими рецепторами на их поверхности.

Про выведение породы мысль конечно интересная и я не могу сказать, что она не приходила несколько сотен раз учёным в голову. Но тут суть в том, что нужно ещё обеспечить полное вымирание «диких пород», то есть новые насекомые как-то должны поспособствовать истреблению существующих. Иначе чем они будут отличаться от уже имеющихся восприимчивых к токсину насекомых?

doga

08.03.2017 05:20спасибо за статью и за объяснение различий в ЖКТ между насекомыми и млекопитающими, но тогда остается непонятным отказ от ГМ-картошки.

UJIb9I4AnJIbIrUH

08.03.2017 05:24+12У меня как-то с научным руководителем был такой диалог, первая фраза моя:

— Вы понимаете, что модифицированные продукты как минимум так же безвредны, как и немодифицированные, которые мы можем купить в магазине?

— Да. Но своим детям я бы их давать не стала.

А это между прочим говорила кандидат биологических наук в области биотехнологии растений. И это далеко не единственный подобный мой диалог с научными сотрудниками. А если страх владеет умами некоторых учёных, то что говорить об обычных людях.

doga

08.03.2017 05:37спасибо, что не спите.

Аналогичную байку я слышал про офтальмологов, которые делают другим, но не себе операции на глазах: сами они предпочитают продолжать использовать очки.

Все же непонятно, почему картошка не прошла, а остальное Вами перечисленное — прошло «на ура». То есть, мне самому гуглить лениво: я надеялся прокатиться на Ваших плечах — но не вышло.

doga

08.03.2017 05:42и отдельным комментом, чтобы не мешать в кучу — мой вопрос про детей: детям и курить не разрешают, и еще много чего противопоказано, но картошка у пенсионеров в почете не только в России, наверное?

То есть, почему в случае с ГМО часто напирают на детей, но не получают в ответ трезвые возражения, что, кроме детей, есть еще много других и разных потенциальных потребителей, которым все это уже не может повредить или тупо выгоднее: пользы больше возможного вреда.UJIb9I4AnJIbIrUH

08.03.2017 05:48+1Нет, противники модифицированных продуктов вам могут «доказать» (на самом деле все их доводы это полная чушь), что вредно не только их употреблять, но даже жить рядом с полем, где эти продукты выращивают. А вы их хотите старикам предлагать. Да, и я, кстати, не люблю это ругательство из трёх букв, люди часто его говорят и ещё чаще не понимают, что это значит на самом деле. Поэтому в моих статьях вы его не увидите никогда :-)

doga

08.03.2017 06:03со стариками на Западе тоже не все однозначно: например, эвтаназию и добровольный уход из жизни иногда и кое-где стали разрешать даже нестарым страдальцам. Dirty food и прочее ожирение американцев из-за дешевой еды тоже давно бороду отрастили, уже даже о базовом доходе стали рассуждать, хотя с безработицей еще не все проблемы решены. На этом фоне отказ от дешевых продуктов выглядит странным. Похоже на мировой заговор, аналогичный использованию зеленых для борьбы с конкурентами. Мой любимый пример: фреоны для холодильных машин, когда вред от старых типов неочевиден, а вот цена на новые и на более дорогое оборудование на этих новых фреонах — очевидно существенно выше.

poznawatel

08.03.2017 11:24-1Фреоны старого типа были атакованы и уничтожены не из-за недоказанного вреда, а из-за эффекта избирательного переноса (ИП) меди. ИП приводит к эффекту безизносности холодильных агрегатов (старые холодильники могли работать сколь угодно долго).

ABy

08.03.2017 15:41+1У вас есть хоть какие-то пруфы? Это что-то на уровне заговора рептилойдов и даже выше. Мне даже любопытно стало.

Уверяю вас, есть сотни менее экзотичных причин, по которым холодильная установка может выйти из строя, начиная с некачественного монтажа, нарушения условий эксплуатации и банального брака. Городить такой огород с международными протоколами… это поистине визионерство на грани абсурда.

maniacscientist

08.03.2017 21:40Чего все так боятся этих теорий заговора? По моему, выгодно их как можно больше разносить, а производители пускай доказывают, что не верблюды и не рептилоЙды. А если пойдет в моду делать видимый чугунный запас в 5мм — вообще шикарно будет

Wesha

09.03.2017 03:49+3вредно не только их употреблять, но даже жить рядом с полем, где эти продукты выращивают.

Напомнило:В одном районе установили вышку сотовой связи. Тут же посыпались жалобы от местных — вышка вызывает головные боли, ухудшение самочувствия, бессонницу, стотыщмиллионов вредных эффектов…

Ответ от сотовиков был кратким:

— Это ещё фигня! Вы только представьте, что будет, когда мы её включим...

UJIb9I4AnJIbIrUH

08.03.2017 05:44Я уже задумал про это статью писать, так что скоро узнаете всё в подробностях.

hungry_ewok

08.03.2017 13:28-1Это в общем-то не байка. Из собственного опыта: зашел как-то в клинику померить ВГД, записываюсь на рецепшене, забегает очкастая девочка, судя по поведению — сотрудник этой клиники, и девочка на рецепшене тут же на нее шикает «с ума сошла? сними очки немедленно!»

Кто на мякомбинате работал — колбасу не ест, кто в армии служил — в цирке не смеется, так и живем. ;)

Pakos

09.03.2017 15:12+1Кто работал — возможно, кто работает — вполне ест, даже стащить временами пытается. У девочки в приёмной вполне может не быть средств на коррекцию, быть противопоказания или страхи (она обязана быть специалистом, если, например, бухгалтер?)

betrachtung

08.03.2017 10:12Но тут суть в том, что нужно ещё обеспечить полное вымирание «диких пород», то есть новые насекомые как-то должны поспособствовать истреблению существующих.

Решение есть и, насколько я знаю, его уже планируют использовать в некоторых случаях. При спаривании модифицированных и немодифицированных особей должны рождаться только самцы.UJIb9I4AnJIbIrUH

08.03.2017 11:10Не эксперт конкретно в инженерии насекомых, поэтому буду отталкиваться от того, что с точки зрения логики если бы учёные могли, то начинали бы с наносящих многомиллиардный ущерб вредителей, а не с малярийных комаров. Всё таки то, что что-то сделали в комаре не означает автоматически, что то же самое можно повторить в любом другом организме. Плюс я не уверен, что с точки зрения генетики эти ситуации аналогичны. Надо подумать.

У меня летом был разговор с Михаилом Сергеевичем Гельфандом и он задал мне вопрос о кое-каком методе лечения рака. Блестящего ответа у меня не было и я предложил просто хороший, на что он в ответ вполне ожидаемо возразил, цитата: «А почему вы думаете, что это уже не сделало до вас стопицот китайцев?».

Мораль: если бы могли — давно бы сделали.

coturnix19

08.03.2017 11:06-1Во-первых у нас в ЖКТ среда кислая, а не щелочная.

— у нас кислый «барьер» в виде желудка, но вообще основное ферментативное пищеварение происходит в кишечнике где среда щелочная, именно там работают основные пищеварительные ферменты — те которые производятся поджелудочной. У людей, у которых поджелудочная выключается (как например в случае тяжелого муковисцидоза), еда хорошо если на 50% переваривается, а по моему гораздо меньше.

Во-вторых, наши пищеварительные ферменты с ферментами гусениц общего почти не имеют.

— может имеют а может и нет, даже если они не происходят от одного предкового фермента, то существуют общие мотивы — что не удивительно, ведь цель то одна и та же — расщеплять неспецифические полипептиды; иными словами, нужно смотреть конкретно, может случайно оказаться что имеют.UJIb9I4AnJIbIrUH

08.03.2017 11:17+3Таких рН, как у насекомого у нас в ЖКТ нет. А что касается «если бы да кабы» — вы же понимаете, что эту ничтожную вероятность уже вдоль и поперёк перепроверили. Да и тут можно отталкиваться от простого факта, что человек никогда не травился из-за присутствия в пище Bacillus thuringiensis.

coturnix19

08.03.2017 12:20Таких рН, как у насекомого у нас в ЖКТ нет.

— да, и правда нету. Ну думал что жуки столь щелочные. От 6 до 7.4 у человека, около 10 у гусениц. Тем не менее — не кислое, так что мое замечание было уместным и верным.

А что касается «если бы да кабы» — вы же понимаете, что эту ничтожную вероятность уже вдоль и поперёк перепроверили.

— могли и налажатьUJIb9I4AnJIbIrUH

08.03.2017 12:38Нет, ну по определению же рН ниже 7 считается кислым, а в желудке он вообще может равняться 1,5. Ну да не важно, я думаю мы друг друга поняли. Спасибо за ваше уточнения, я и правда мог кого-то ввести в заблуждение.

coturnix19

08.03.2017 14:26А, точно, я почему-то решил что нейтральный это 6 а не 7, ну все равно — близок к нейтральному и даже слегка щелочной местами. И вообще, 10 не так много, стиральные порошки поболее дают.

И все таки, желудок — это не пищевой тракт, это временная камера главное предназначение которой — некоторая предобработка и дезинфекция съеденного, а не пищеварение, а также его складирование — как зоб у птиц. А если есть только хорошо вареную еду то вообще без желудка жить можно, хоть и неприятно. ПТ имхо — это прежде всего тонкий кишечник, т.к. основная часть расщепления, и почти все всасывание происходит там — и там кислотность как я уже указал, слабощелочная (кислая при попадании из желудка, она растет по мере продвижения).

bblrlo

08.03.2017 12:46все исследования обычно проводятся на здоровых особях, но никто не проводит исследования с больными особями. Но люди имеют свойство часто болеть. Редко встретишь человека без отклонений в работе ЖКТ или без аллергии.

coturnix19

08.03.2017 15:42Cорри, это я жутко протупил кинув в подтверждение своего мнения первую попавшуюся ссылку в гугле не прочитав (только глазами пробежался, чтобы цифры были правильные), тем не менее дальнейшие поиски показывают что таки ph в тонком кишечнике не такой шелочной как мне почему-то казалось. Возможно я перепутал ph содержимого кишечника и ph секрета поджелудочной, который с необходимостью должен быть как раствор соды чтобы погасить кислотность желудка, которая вредно влияет на выстилку кишечника и денатурирует ферменты поджелудочной и прочие, которые настроены для работы при нейтральном или щелочном ph. Интересно что другие измерения сообщают о значениях которые ниже чем обычно утверждают сайты о здоровье для общего пользования.

bblrlo

08.03.2017 12:44-1Не совсем так. Например при дисбактериозе происходит защелачивание кишечника, т.к. патогенная микрофлора сама вырабатывает щелочные метаболиты, которые повышают pH среды. Ферменты, конечно, общего не имеют, но это не значит, что они не могут вступить во взаимодействие (ради примера как наши рецепторы улавливают запах миндаля и цианида — вроде вещества разные и срабатывает один и тот же рецептор). Так же и то, что у нас другие клетки эпителия ничего не говорит о том, что токсин на них не влияет. Да не так как на эпителий гусеницы, но и не проходит бесследно. А учитывая «неаккуратность» метода, которым гены внедряют в геном растения, можно получить низкую, но вполне вероятную ситуацию с пагубным влиянием токсина для человека. вероятность низкая, может доли процентов, но Вы хотите попасть в этот процент?

alhimik45

08.03.2017 06:58+2Бездумное использование генной инженерии может в весьма и весьма короткие сроки свести на нет все её преимущества и фермеры будут вынуждены возвращаться к инсектицидам.

А разве к инсектицидам они точно так же не могут выработать защиту? И почему до сих пор не выработали?

DaneSoul

08.03.2017 09:23Так и вырабатывают, соответственно для защиты инсектициды постоянно дорабатывают и разрабатывают новые. Постоянная "гонка снаряда и брони".

redpax

08.03.2017 15:04+2Поражаюсь насколько природные механизмы эволюции сильны. Вроде бы человек умнее насекомого, уже и гены модифицирует, а навсегда побороть насекомое с древним механизмом эволюции не может.

LynXzp

08.03.2017 21:20+1Насекомые ОЧЕНЬ многочисленные животные на земле и быстро размножающиеся. Скорость эволюции можно считать прямо пропорциональна количеству и прямо пропорциональна скорости размножения. Умножаем два больших числа — получаем огромное. Для бактерий — то же самое, но еще больше.

Жизнь не удивительна — она такая и есть, потому что другой быть не может. (с) Роберт Сапольски (Генетик)

UJIb9I4AnJIbIrUH

08.03.2017 10:59+3Всё верно, но выбор инсектицидов пошире будет, кроме того это гораздо более гибкий метод. Сегодня одним поливаешь, завтра уже другим. С растениями так быстро пока не получается.

Meklon

08.03.2017 10:08+6Прекрасно, спасибо. Заголовок только вообще непонятен для меня)

motpac

08.03.2017 10:57Я тоже перечитал его уже раз 5 и у меня получается что-то вроде «отказ употреблять негазированную воду накладывает запрет на употребление газировки»

nox007

08.03.2017 14:30Я когда тоже несколько раз прочитал, подумал неужели я такой тугой??? Фух, ан нет, автор реально постарался!))

UJIb9I4AnJIbIrUH

08.03.2017 11:24-1Название публикации было самой сложной частью)

LynXzp

08.03.2017 21:25+2Мы видим эволюцию заголовков в действии, раньше были отражающие суть, потом появились желтые привлекающие внимание (возможно и другие не так интересные), но вот он новый заголовок для гиков — заставляющий задуматься и прочитать статью просто чтобы понять заголовок.

Meklon

08.03.2017 22:03+2Проблема в том, что я прочитал отличную публикацию, мне понравилось, но заголовок ни хрена не понял до сих пор)

UJIb9I4AnJIbIrUH

08.03.2017 22:10+1Смысл заголовка: если мы отказываемся от выращивания неустойчивых культур в пользу модифицированных устойчивых, то через некоторое время мы получим то, с чего начали — поля, полные вредителей. То есть выращивание только того или только другого не имеет принципиальных различий. Честно, я переписывал заголовок не один раз, пока готовил статью, были варианты и позабористее)

Vjatcheslav3345

08.03.2017 10:53-1У фермера есть большое количество естественных врагов, будь то засуха, наводнения или вредители. И если бороться со стихией пока проблематично, то с развитием генетики и генной инженерии появились простые в использовании способы создания растений, устойчивых к некоторым гербицидам, грибковым инфекциям и вредителям

А почему генными методами проблематично бороться с климатом? — ведь этот фактор не приспосабливается с целью нанести растениям наибольший урон. А изменения климата постепенно учатся прогнозировать.

FirExpl

08.03.2017 12:27+1Тут проблема в том, что как арбуз не генномодифицируй, взять воду из ниоткуда во время засухи он не сможет, чтобы плоды объём набрали. Т.е. наверно можно сделать так, чтобы само растение не погибало в условиях 2 месячной засухи, но будет ли это целесообразно — большой вопрос.

Vjatcheslav3345

08.03.2017 18:10С другой стороны, вот эта вот сочная многокилограммовая агава пустыни недоумевает, услышав слова про влагу. И вообще, она уже по фану готова лететь с Маском на Марс, чтобы питать там колонистов — в отличие от человека, ей идея скафандра не интересна — «А иначе какой из меня колонист?!» — говорит она нам и ведёт секретные переговоры с арктическими рыбами, дабы получить от них патент на их холодоустойчивые гены.

maxpsyhos

09.03.2017 04:321) агава — целый род растений, вся конструкция которых приспособлена к засушливым почвам, парой генов арбуз до такого не прокачаешь

2) растёт она сильно медленнее

3) арбуз по массе всё равно больше

AlexanderVr

09.03.2017 10:43«арбуз по массе всё равно больше»

Собственно самому арбузу достаточно всего 6% влаги в почве чтобы выжить. Так что вполне возможно использовать арбуз для Марса. Немного расплавить лед, немного повысить температуру атмосферы и вуаляVjatcheslav3345

09.03.2017 12:37«Да я арбузы и без генного допинга побеждаю по массе и сочности! — сильно возмущается кактус из пустыни Калахари. Вы, люди, и животные, издавна употребляли нас в пищу и самогон бодяжили… — уж проще нам — гордым аборигенам — сахаристость поднять, чем полностью арбуз преформатировать».

Lsh

08.03.2017 11:55А можно выращивать один год обычную культуру, следующий — ГМО, потом повторить? Или с каким-то другим периодом. Или чередовать разные ГМО варианты. Это помешает насекомым приспособиться?

UJIb9I4AnJIbIrUH

08.03.2017 12:04По идее должно. Я, признаться, думал над тем, почему так не поступают и гарантированно верного ответа у меня нет. Может быть дело в какой-то законодательной загвоздке. Также очень может быть, что причина в том, что стратегия «зон безопасности» банально самая эффективная.

ClearAirTurbulence

08.03.2017 12:38+3Ваш метод будет, очевидно, хуже, чем Китайский (соседние большие поля ГМ и не-ГМ).

Американский метод: посадки ГМ с участками не-ГМ

Результат:

— на ГМ-растениях выживает больше устойчивых особей

— на не-ГМ-растениях — преимущественно неустойчивых, как обычно

— они спариваются; в результате, устойчивых особей в потомстве практически нет

Китайский метод: посадки ГМ, рядом посадки не-ГМ

Результат:

— на ГМ-растениях выживает больше устойчивых особей

— на не-ГМ-растениях — преимущественно неустойчивых

— они спариваются, но т.к. они локализованы, спариваний внутри каждой из двух групп больше, чем между ними; в итоге, устойчивых особей в потомстве больше, чем при американском варианте

Ваш метод:

— год — посадки ГМ

— год — посадки не-ГМ

Результат:

— в год ГМ-посадок на ГМ-растениях выживают устойчивые особи, спариваются между собой, дают значительное количество устойчивого потомства

— в год не-ГМ посадок уже есть большое (и существенно большее, чем в предыдущих вариантах) количество устойчивых насекомых, и некоторое количество неустойчивых; в результате спариавний, количество устойчивого потомства больше, чем в предыдущих вариантах, т.к. больше устойчивых родителей

— с каждой итерацией устойчивых будет всё больше и больше, а неустойчивые особи в итоге исчезнут

MahMahoritos

09.03.2017 16:50+2Вики утверждает, что совка за сезон сменяет от 2 до 6 поколений. У тебя у концу первого сезона уже наплодится немало устойчивых особей, которые пожрут урожай.

T-362

08.03.2017 13:33А не сработает ли тактика «фастфуда» — вкусно но бесполезно? Вместо того что-бы делать токсичные для гусениц вариации хлопка сделать очень привлекательные буферные вариации. Второй модификацией сильно понизить усвояемость хлопка-фастфуда, что-бы в результате на него сбегались все гусеницы с поля, игнорируя полезный хлопок, жрали нон стоп и умирали с голодухи не способные переварить.

bblrlo

08.03.2017 13:47научаться переваривать и его

T-362

08.03.2017 14:12Это то да, но как быстро? Людей, вон, сложно научить целюллезу переваривать. Плюс комплексно собрав характеристики привлекательные для гусениц можно их подсаживать другим не съедобным для них растениям, что-бы гусеницы продолжали жрать несъедобные кактусы разных видов.

sumanai

08.03.2017 16:17Людей, вон, сложно научить целюллезу переваривать.

У людей сменяемость поколений намного более медленная, чем у гусениц.

Kriminalist

08.03.2017 20:46Да пусть переваривают. Смысл же не в том, чтобы истребить совку, а чтобы хлопка собрать больше. Китайский метод, только наоборот — поле с ценным хлопком, рядом поле с вкусным для совки, но неценным хлопком. Совка будет хавать вкусный, невкусный уцелеет. А профит в том, что обрабатывать можно только поле с ценным хлопком. Грубо говоря, надо дать совке возможность спокойно обжираться бигмаками, не разевая свою пасть на барскую икру ;)

UJIb9I4AnJIbIrUH

08.03.2017 20:59Не факт, что такой подход к использованию сельхозугодий самый рациональный. Получается, что целые поля будут засеваться только для того, чтобы кормить гусениц.

Kriminalist

08.03.2017 22:01Ну посчитать нужно. Звучит обидно, поля для гусениц, но они так или иначе съедают свою долю. Не лучше её выделить отдельно сразу? От них же вред не от того, что они пожирают прям всё растение, а в том, что хлопка с поврежденного растения получить уже невозможно.

Кстати, вполне возможно что этих гусениц можно скармливать к примеру павлинам :)

Pakos

09.03.2017 15:21Древний анекдот.

— В позапрошлом году мы посадили 100 га кукурузы — всё пожрала саранча.

— В прошлом году мы посадили 200 га кукурузы — всё пожрала саранча.

— В этом году мы посадили 500 га кукурузы — нехай обожрэтся.

(стоило обновлять комментарии...)

Deosis

09.03.2017 07:43Сейчас между полями делают посадки деревьев для предотвращения эрозии.

К деревьям можно добавить ряд привлекательных сортов, ряд непривлекательных сортов в качестве барьера.

И уже затем основные сорта.

Это должно перераспределить вредителей в сторону буферных посадок, которые можно дополнительно обрабатывать.

Ugrum

09.03.2017 11:12-1Грубо говоря, надо дать совке возможность спокойно обжираться бигмаками, не разевая свою пасть на барскую икру ;)

Товарищи! В позапрошлом году мы посеяли 10 ГА пшеницы. Усё пожрал суслик. В прошлом году мы посеяли 20 ГА пшеницы. Усё cожрал суслик. Товарищи! Посеем в этом году 50 ГА пшеницы! И пусть подавится проклятый суслик!

Equin0x

08.03.2017 19:23В этом отношениии мне понравился подход к уменьшению популяции комаров, переносящих малярию и прочие Зика, выведением ГМ-породы, которая спариваясь с «нормальными» комарами не оставляет потомства. Может пора и к остальным вредителям так подходить.

Kriminalist

09.03.2017 11:57Хм… А вы знаете, что Землю не зачистили только потому, что Галактическая федерация держит тут заповедник для москитов? И то агент Пликли еле успел доложить…

А если серьезно, то это видовой геноцид.ferreto

10.03.2017 08:38По-моему, это не такой геноцид, как скрещивать насекомых так, чтобы им потом разъело кишечник. Если скрещивать так, чтобы они потом не давали потомство, всё равно, останется какое-то количество тех, что дадут потомство. Так что вид не погибнет полностью.

medhoney

09.03.2017 15:46Вот и я думаю сажать в этом году помидоры или нет… уже землю для рассады приготовил, но с каждым годом всё хуже… то чернеют, то гниют… И картофель такаяже беда… То чёрный то сухая гниль…

Японцы далеко не глупые ребята.

И если какой-то кирпичик выпадает (или его выламывают ломом) на его место приходит другой камушек… И он не всегда красиво вписывается в весь архитекурный ансамбль.

f4tum

09.03.2017 15:46Я вот до прочтения статьи как-то более положительно относился к ГМО: новостью стало, что генные модификации могут состоять в производстве токсина при определенных условиях. Я понимаю, что проверено и перепроверено, но все могут ошибаться.

UJIb9I4AnJIbIrUH

09.03.2017 16:10+1Ну так это же токсин «по мнению» насекомого, для человека это просто дополнительный источник белка в поедаемом растении. Вы придаёте слишком сильное значение самому слову «токсин».

Вообще во многих продуктах, которые мы употребляем в пищу есть токсины против тех или иных вредителей. Например, в яблоках очень много противомикробных пептидов, то есть по сути токсинов «по мнению» микроба. У англичан даже есть присказка «One apple a day keeps the doctor away», что на наш русский язык иногда переводят, как «Яблоко на ужин — и врач не нужен». Кстати, потемнение на срезе яблока — это тоже следствие синтеза противомикробных токсинов.

Или другой пример. Корова очень любит пощипать травку в поле, для неё это вкусная пища. А что будет с человеком, который поступит так же?

В общем организмы слишком сильно различаются, чтобы делать такое вот поспешные выводы о возможном вреде ?-токсина на организм человека.

vconst

09.03.2017 16:11+1Тем не менее, прецедент выведения ядовитой картошки с помощью обычной селекции есть, а от ГМО пока никто не травился.

UJIb9I4AnJIbIrUH

09.03.2017 16:17Справедливости ради, генная инженерия не в состоянии заменить селекцию, а в самой по себе селекции нет ничего плохого.

vconst

09.03.2017 16:21Плохого нет ни в генной инженерии, ни в селекции, но результаты ГМ можно предсказать с большей точностью, чем селекцию мутагенами

UJIb9I4AnJIbIrUH

09.03.2017 16:23Зато многое из того, что можно сделать селекционными методами с помощью генной инженерии недостижимо. В общем эти методы должны идти рука об руку.

vconst

09.03.2017 16:24Здесь, в основном, разумные люди, они это понимают, а вот тем — кто «запретил ГМО» уже ничего не поможет.

sumanai

12.03.2017 19:22Это пока недостижимо. Наука развивается.

UJIb9I4AnJIbIrUH

12.03.2017 19:34Не думаю, что на нашем веку генная инженерия заменит селекцию. Да и в этом нет особого смысла.

DiSha

Читая статью о том как все действительно происходит в данной области, по определенные белки с «сюрпризом» и тому подобное, поражаешься насколько СМИ поверхностно оценивают биотехнологии вообще и генетику в частности.

vconst

Хуже всего то, что у массового читателя СМИ складывается, благодаря не компетентным журналистам, впечатление — что генетика и биотехнологии это чрезвычайно просто. А дальше работает эффект Даннинга-Крюгера.