«Криптономикон», без всяких скидок, моя любимая книга. Я ее прочитал тыщу раз, и в оригинале, и в переводе. Ровно два года назад я даже написал сочинение, задавшись целью объяснить, почему это такая крутая книга. Несмотря на высокий уровень достоверности происходящих в книге событий, это все же фантастическое произведение, но оно привязано к определенному временному периоду, который мне и сам по себе, без книги интересен. Нил Стивенсон не называет точные даты, но определить примерное время действия книги нетрудно. Уточню, речь идет о «современной» части сюжета, так как там есть и «несовременная».

«Криптономикон», без всяких скидок, моя любимая книга. Я ее прочитал тыщу раз, и в оригинале, и в переводе. Ровно два года назад я даже написал сочинение, задавшись целью объяснить, почему это такая крутая книга. Несмотря на высокий уровень достоверности происходящих в книге событий, это все же фантастическое произведение, но оно привязано к определенному временному периоду, который мне и сам по себе, без книги интересен. Нил Стивенсон не называет точные даты, но определить примерное время действия книги нетрудно. Уточню, речь идет о «современной» части сюжета, так как там есть и «несовременная». С одной стороны таймлайн происходящих в «Криптономиконе» событий подпирается техническим прогрессом. С другой —

Настройка переменных окружения

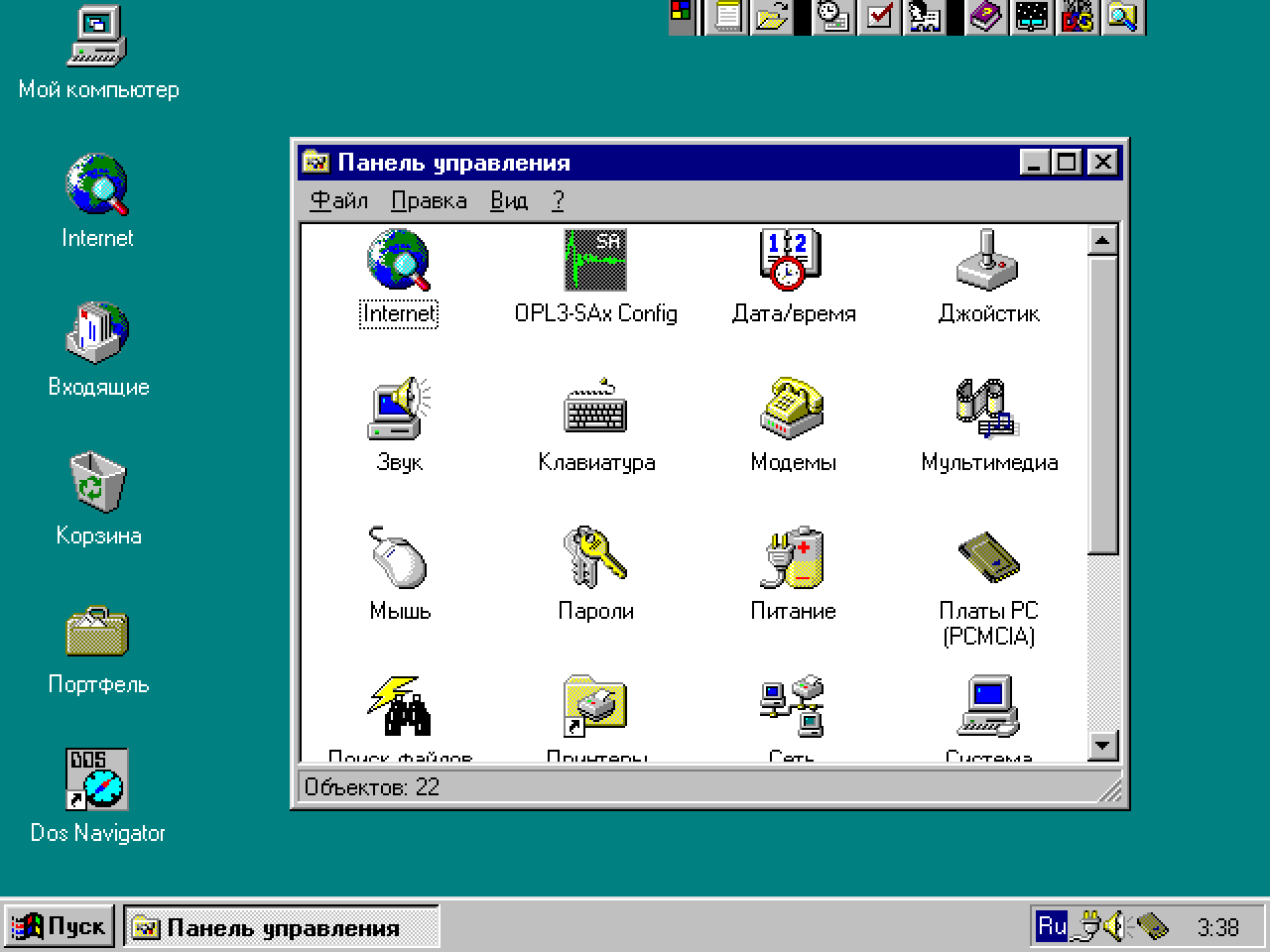

В 1997 году Intel выпускает процессоры Pentium MMX и Pentium II. Вторые производятся в виде картриджа а-ля Денди, и обещают новые высоты производительности, но до 98-го они будут доступны только в настольных системах. Microsoft работает над Windows 98. В прессе тех лет упоминаются планы более раннего выпуска новой ОС (тогда бы получилась Windows 97), но 30 июня только-только выходит первая бета. Из изменений, например, расширенная поддержка USB (которую до сих пор, впрочем, надо допиливать сторонними драйверами до полной работоспособности хотя бы мыши и флешек), поддержка универсального стандарта управления питанием ACPI, благодаря которому со временем станет историческим артефактом вот эта картинка:

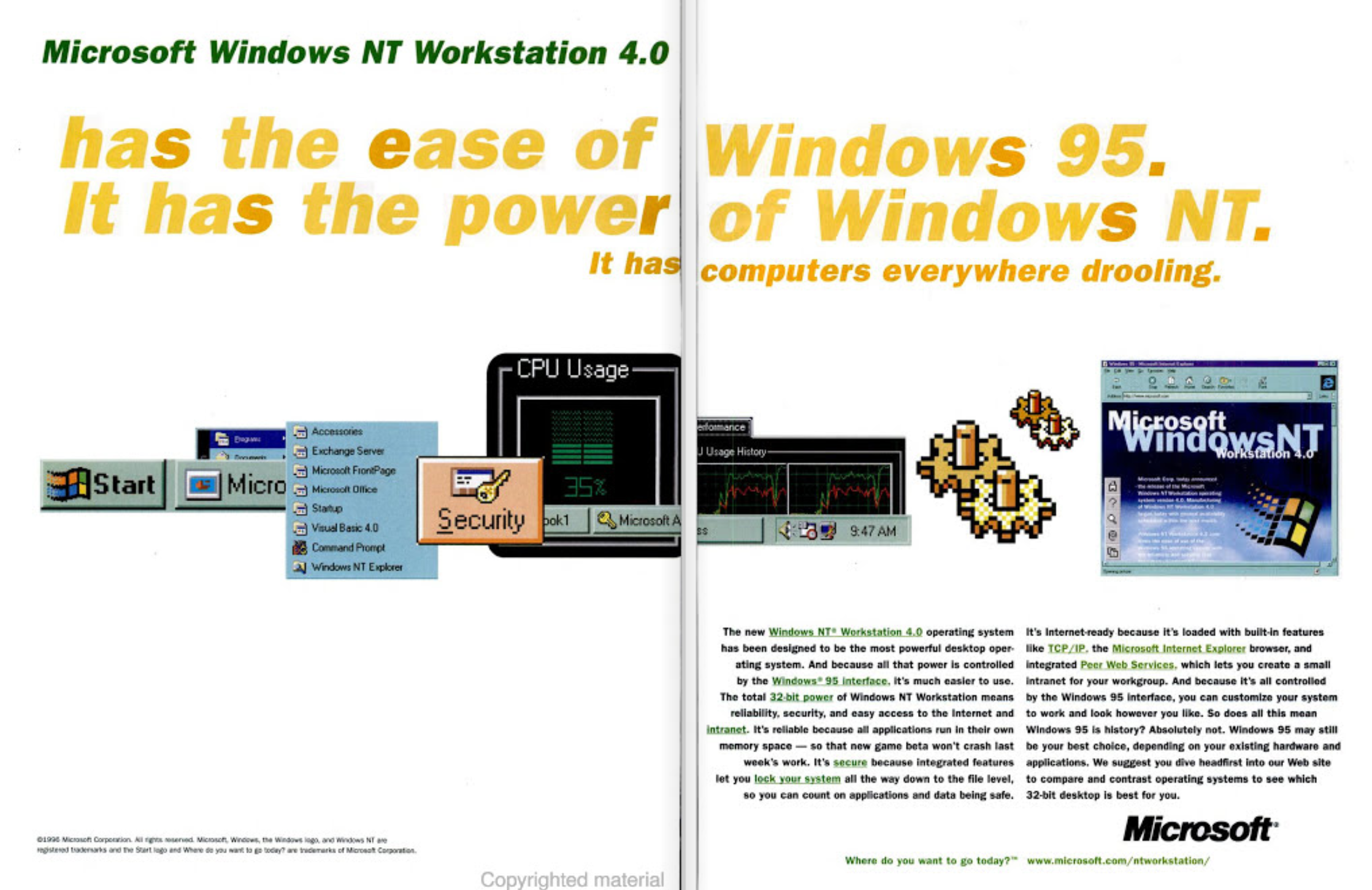

А еще в Windows 98 встраивается браузер Internet Explorer, да так, что удалить его оттуда кажется и вовсе невозможно: даже обои десктопа — веб-страница. Но у нас на дворе 1997 год, актуальная версия Windows — девяносто пятая, созданная в те времена, когда Билл Гейтс считал интернет чем-то несущественным. Для профессионалов с лета 1996 года доступна Windows NT 4.0, но ей если и пользуются, то и правда для работы: совместимость с играми и прочим потребительским софтом-железом шаткая. В 1997 году выходит самая первая игра Grand Theft Auto, самый первый Half-Life, финализируется стандарт CD-RW, хотя ходовым носителем данных остается дискетка. Если это кому-то интересно, Microsoft выпускает первую версию Visual Studio. Ну и Office 97, со скрепкой. В индустрии еще силен скевоморфизм, хотя общественность узнает про этот термин только в 2013 году, когда в новой, седьмой версии iOS компания Apple откажется от «говорящего» дизайна иконок. В 1997 году почти весь пользовательский софт скрывает свою дискретную бездушность под теплой, ламповой маской реальных вещей и организмов — ну, когда банальный поиск в операционной системе почему-то представлен в виде собачки (but why?!).

Богатый был год, что уж. В 90-х каждый год был небеден на события в компьютерной индустрии. Особенно по части железа. Этим и хороша та эпоха: огромным разнообразием компьютерных и околокомпьютерных устройств. Еще не устаканились стандарты, еще можно успеть в уходящий поезд невероятных прибылей. Компьютерные журналы тех времен — толстые, напичканные рекламой от производителей компьютеров, ноутбуков, софта. Они, в условиях зачаточного интернета, являются проводником знаний. Цены на железо и софт высокие, так что перед покупкой желательно ознакомиться с профильной прессой, изучить нюансы всех предложений на рынке, а там тысячи их, этих нюансов! Это сейчас на вопрос «какой купить ноутбук» почти всегда можно ответить «да любой». Тогда нужно было либо хорошо знать матчасть, либо иметь очень, очень много денег. Or both.

Но это быль, а в сказке «Криптономикона» своя атмосфера. Герои книги постоянно мотаются по миру, поэтому в сюжете неоправданно (для тех времен) большую роль играют ноутбуки. Основным средством связи остается модем, выделенные линии — для небедных корпораций. Уже упоминается зачаточный беспроводной интернет, но для коммуникации еще используются даже не мобильные телефоны, а пейджеры. Автор книги не пытается понизить крепость своего технотриллера до уровня домохозяек: в тексте даже есть код на Perl. Но к реальным устройствам и программам он не привязывается. Даже Linux у него переименован в Finux, чтобы сохранить возможность творческой импровизации. Но так даже интереснее. На этом я заканчиваю введение и начинаю пришивать

Саундтрек

Не знаю как у вас, а у меня 1997-й — это еще и год любимой музыки. Тогда много чего интересного было выпущено, но для правильной атмосферы я собрал сборник электронной музыки 21-летней давности. Больше сборников — в моем телеграм-канале про музыку.

Один из лэптопов подключен к портативному принтеру. Ави загружает в него несколько листов бумаги. Второй выдает на экран несколько строк, пищит и замирает. Рэнди подходит и с интересом смотрит на экран. На нем приглашение:

FILO

Рэнди знает, что это сокращенное имя загрузчика, программы, которая позволяет выбрать операционную систему.

— Finux, — буркает Ави в ответ на незаданный вопрос Рэнди.…

— Сколько у тебя здесь операционных систем?

— Windows 95 для игрушек и на случай, если надо будет одолжить компьютер какому-нибудь «чайнику», — говорит Ави. — Windows NT — для всякой офисной ерунды. BeOS — для программирования и медийных штук. Finux — для печатания в промышленных масштабах.

— Какую сейчас?

— BeOS. Хочу показать несколько картинок. Полагаю, проектор есть?

Кажется здесь самое место для ностальгических картинок. Windows 95:

Windows NT 4.0 из рекламы в журнале PC Magazine, сентябрь 1996 года. Там же программная статья о преимуществах «Windows NT с интерфейсом Windows 95». В Windows впервые встраивается веб/ftp-сервер Microsoft IIS.

BeOS мне еще только предстоит изучить, но в контексте 1997 года и сюжета «Криптономикона» есть один интересный момент. Изначально BeOS разрабатывалась для архитектуры PowerPC, и в 1997 году ставилась в качестве альтернативы Mac OS на клоны компьютеров Apple. В этом же году Apple купила NextStep вместе со Стивом Джобсом, практика производства легальных клонов «макинтошей» была прекращена, а создателям BeOS пришлось портировать систему на платформу x86. Что и произошло с выходом версии r3, но уже летом 1998 года. Очевидно, что Ави в данном сюжете в принципе не мог совместить в одном компьютере две ОС, написанные для разных аппаратных платформ. Предположим, что картинки он показывал на ранней бете. Скриншот отсюда:

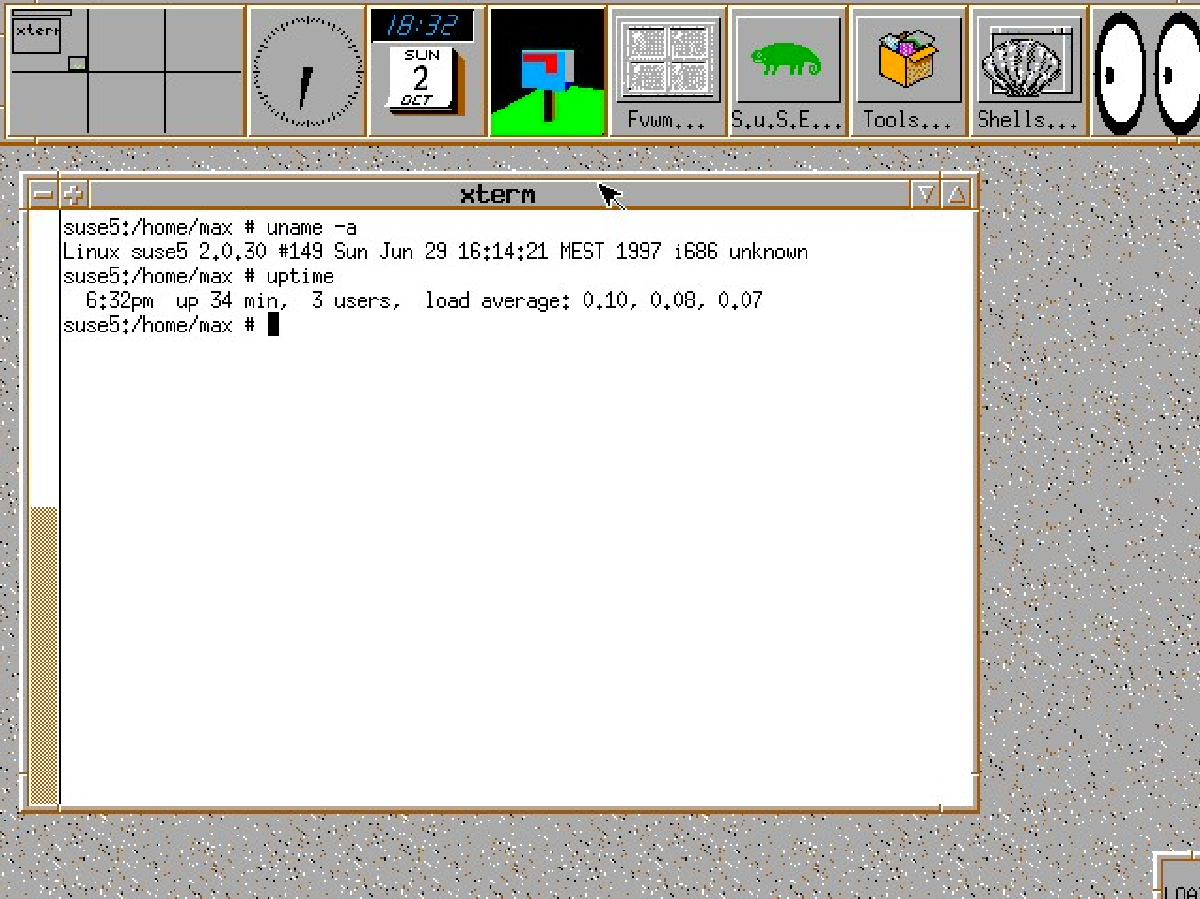

Приятно наблюдать стабильность. Как кто-то запилил в 90-х домашнюю страничку, так она и работает. Linux в 1997 году выглядела как-то так (скрин отсюда):

В 1997 году выходит Debian 1.3. CD уже загрузочный, но не Live, просто образ дискетки с инсталлятором. На ноутбуке 1998 года инсталлятор выводит приветствие и моментально перезагружается. Актуальная версия ядра 2.0, главная новая фича — поддержка параллельных вычислений. Для тех кто может позволить себе очень недешевую систему с парой Pentium Pro.

Сейчас он машинально чертит на экране маленького компьютера, такого, на котором можно рисовать световым пером. Обычно серьезные программеры такими не пользуются, но Эб (вернее, его гикнувшаяся компания) писал для этой модели софт, поэтому у него их целая куча.

Не претендую на точность определения реально существовавшего железа. Но это вполне мог быть, например, ранний планшет ThinkPad 700T или 710T под управлением PenPoint OS. Последнюю разрабатывала компания Go Corporation, и в 1991-1992 годах эта платформа казалась всем суперпрорывной (что было отмечено независимо друг от друга журналами Byte и PC Magazine). В 1994 году компанию купила AT&T и практически сразу свернула все новые исследования. Другие компании разрабатывали под эту систему софт, например так появилась рисовалка SmartSketch, позднее эволюционировавшая в Macromedia и Adobe Flash, ныне Adobe Animate. Перо в таких устройствах было конечно уже не световое, но это ошибка не Нила Стивенсона, а переводчика (в оригинале просто stylus).

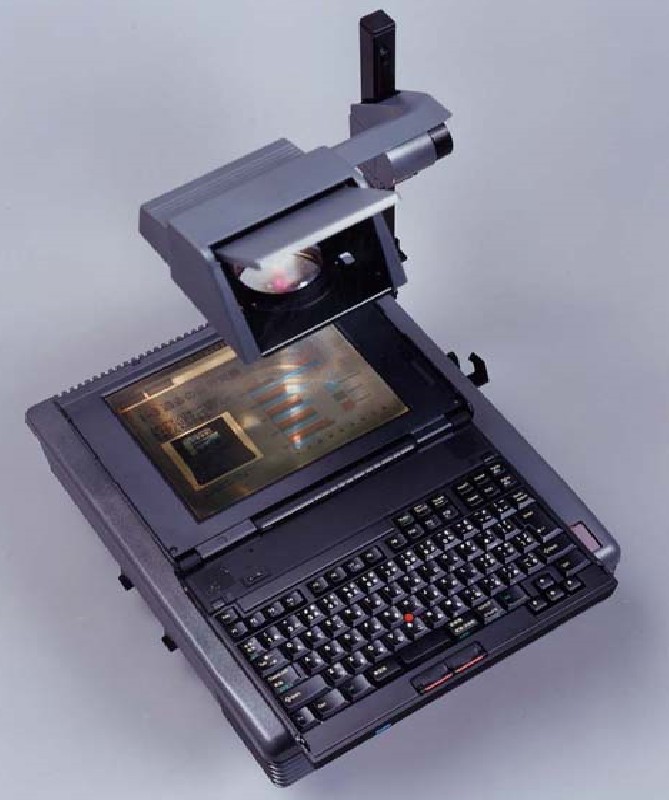

Ави отсоединяет экран от большого лэптопа и кладет его на проектор, так что свет, проходя через жидкокристаллический экран, проецирует изображение на доску. Это обычный рабочий стол: пара окон и несколько ярлыков.

Был такой момент, когда портативные компьютеры уже были, презентации были, а проекторов не было, точнее они существовали, но принадлежали древней эпохе, когда на большой экран передавали напечатанное на прозрачной пленке. LCD-экран по определению прозрачный, и если отделить саму ЖК-матрицу от блока подсветки, вполне можно использовать ноутбук со старым проектором.

Примером такого ноутбука является ThinkPad 755CDV. Внутри был либо 486 процессор на 100 Мгц, либо Pentium 75. В 1995 году он стоил 7549 долларов. В современных долларах это 12,5 тысяч. Ныне это большой раритет.

Поэтому врубает ноутбук, подключает его к телефонной розетке, открывает программу удаленного доступа и набирает калифорнийский номер. Дозванивается с ходу — отель современный, а в Кинакуте современная телефонная связь.

В октябре 1997 года журнал PC Magazine проводит сравнительный тест высокоскоростных (до 56 килобит в секунду) модемов. Между собой конкурируют стандарты X2 и K56Flex. В 1998 году стандартизируют протокол V.90 (позже V.92), плохо совместимый с обоими претендентами. До самых последних модемных дней я кажется так и не увидел заветную строчку Conect 56000. В лучшем случае 48к.

Награду «выбор редакции» получает 3Com Sportster, который практически ничем не уступал более дорогому «Курьеру». Победитель стоил 200 долларов во внутреннем исполнении и 220 за внешнее устройство. Интересно, сколько тогда стоила международная модемная связь.

На фото мини-набор мечты образца 1997 года из имеющихся у меня устройств. Оказалось, что большинство железок у меня все же поновее — 1998 года и позже. Конечно косплеить «Криптономикон» надо с CD-плеером: на западе в конце 90-х кассеты уже мало кто слушал. Ноутбук Toshiba Libretto 50ct был выпущен в 1997-м и вроде бы идеально подходит на роль «боевой машины» айтишника с командировками по девять месяцев в году. Но… на самом деле нет. Я успел познакомиться с этим устройством поближе и теперь знаю, что оно банально неудобное. В ущерб мобильности я бы тогда пользовался устройством потяжелее, но комфортнее.

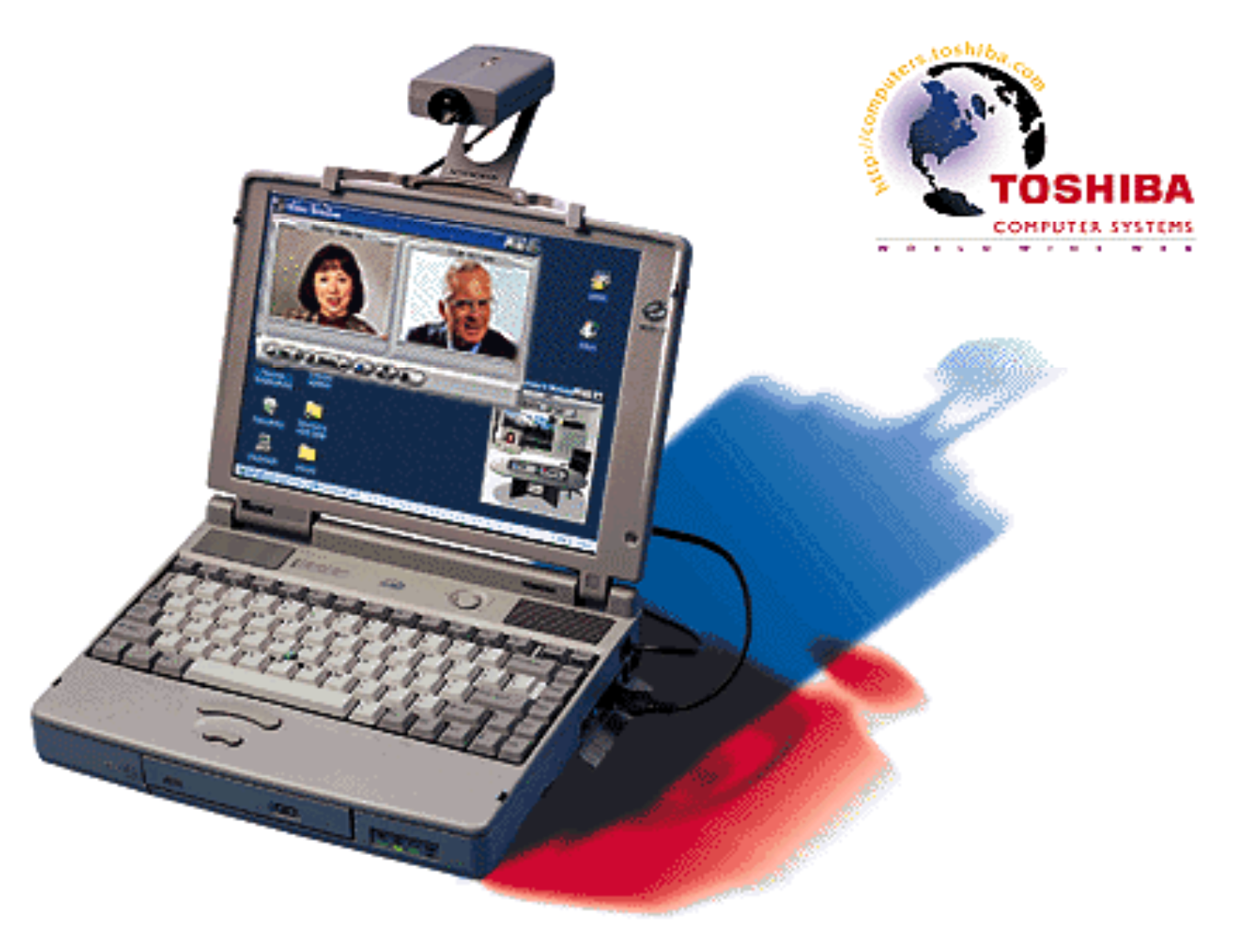

Программировать — слишком громкое слово. У каждого эпифитовца в ноутбуке есть крохотная видеокамера для удаленных конференций. На этом настоял Ави. Камера практически невидима: просто отверстие миллиметра два в диаметре над дисплеем Линзы у нее нет. Это камера в самом древнем смысле слова камера обскура. В одной стенке — дырочка, в другой — кремниевая сетчатка.

Я могу быть и не прав, но ассортимент ноутбуков конца 90-х я знаю неплохо, и подходящие под описание из книги мне не попадались. Только в начале двухтысячных зародилась мода на веб-камеры, и то в моих ноутбуках это опция, под которую в крышке дисплея делали специальный слот. Встроенных веб-камер в ноутбуках 1997 года я не встречал. Вызывает сомнение и описание веб-камеры. Сомневаюсь, что тогда в принципе было возможно сделать ее миниатюрной и незаметной. Единственное из той эпохи, что я нашел, и что имеет связь с ноутбуком, выглядит так (отсюда):

Очень незаметно. Система Intel ProShare была предназначена для крупных компаний, но никак не для конечных пользователей.

Так Пекка обзавелся девятнадцатидюймовым MultiSync-монитором с высоким разрешением, как раз под свои молодые глаза (ему было тогда двадцать четыре). Монитор он подключил к почти новому пентиуму, до отказа набитому оперативной памятью.

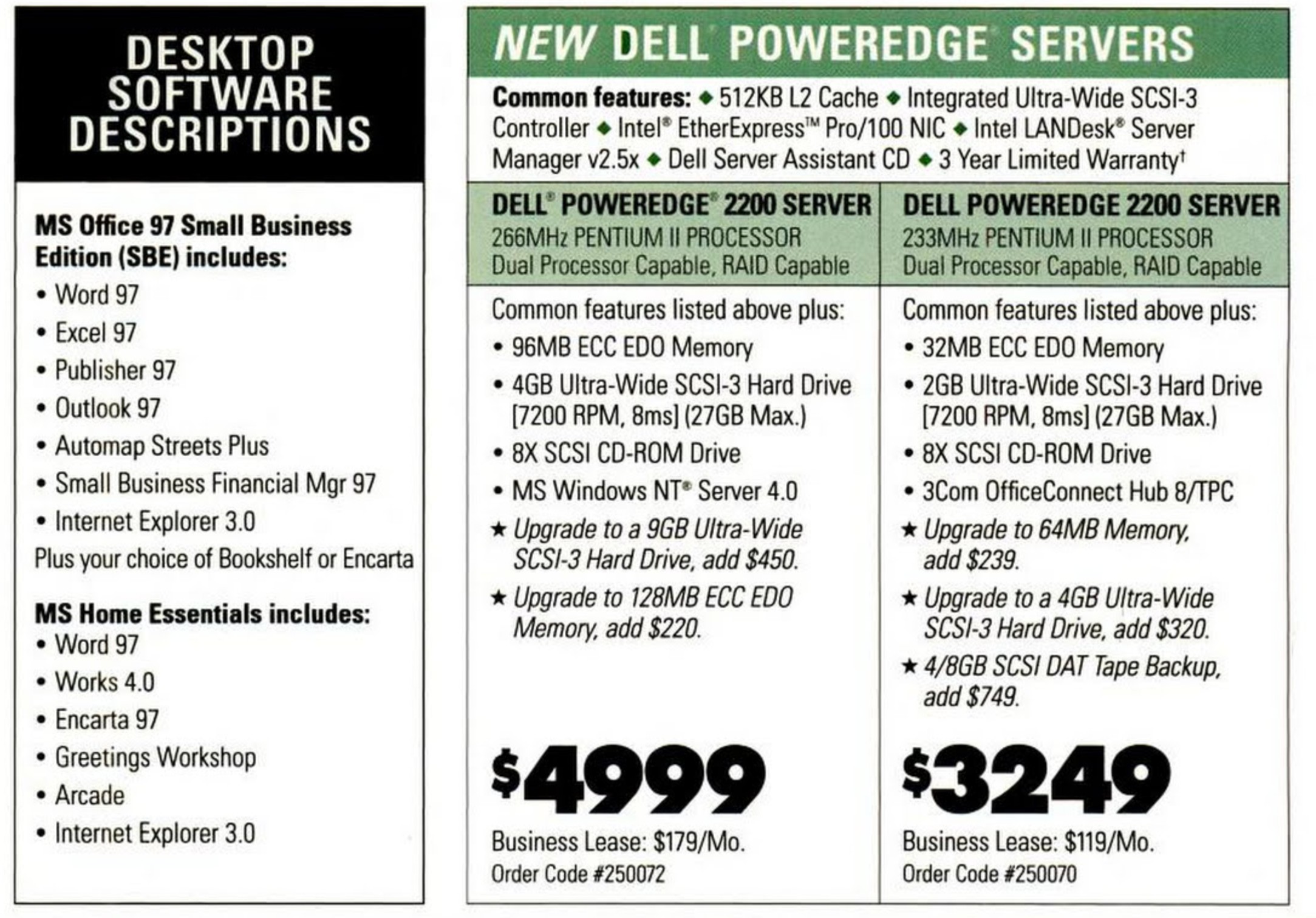

«До отказа набитому памятью» — это 96-128 мегабайт в серверах для малого-среднего бизнеса.

16-32 в ноутбуках, 32-64 в пользовательских десктопах. PC Magazine в обзоре лучших ПК лета 1997 года рекомендует 32 мегабайта памяти для Windows 95 и в два раза больше для Windows NT.

Он садится Кантреллу на кровать (больше сесть некуда) и обнаруживает на столике наладонник — включенный, загрузившийся и соединенный с миром телефонным кабелем. Рэнди слышал о таких игрушках. Считается, что это первые сетевые компьютеры, поэтому при включении сразу загружается сетевой браузер. Сетевой браузер — интерфейс этой машинки.

Возможно это отсылка к британской компании STNC, которая вообще занималась технологиями мобильного веба. Ее разработки так или иначе использовались в разных устройствах, например в Psion Series 5. Но в 1997 году компания демонстрировала некий «самый маленький в мире браузер», который был именно что аппаратным устройством, и в нем кроме браузера ничего и не было. В 1999 году компанию STNC купила Microsoft, и все их технологии позднее превратились в мобильную версию Microsoft Internet Explorer. Из более традиционных наладонников в 1997 году были доступны Apple Newton и самый первый КПК Palm.

Часы с калькулятором у Рэнди на руке пикают два раза. Он проверяет время: три часа дня.

— Рэнди? — спрашивает Ами бархатным голоском.

— Да?

— Ты мог бы на этой штуке извлечь мне квадратный корень из трех тысяч восьмисот двадцати трех?

— Зачем тебе?

— Надо.

Рэнди поднимает запястье, чтобы видеть дисплей часов, вынимает из кармана карандаш и начинает ластиком нажимать кнопочки. Он слышит металлический звон, но не обращает внимания.

Честер потрясен, что кто-то еще бронирует билеты по голосовой связи; оправившись от изумления, он ведет Ами к ближайшему компьютеру (в каждой комнате стоит по машине со всеми причиндалами), входит прямиком в базу данных авиалиний и начинает искать оптимальный маршрут перелета.

Если онлайновые системы бронирования тогда и были доступны, то кажется только для «своих». Конечным пользователям предлагалось заказывать билеты по телефону или лично в офисах продаж. Сайты авиакомпаний в лучшем случае сообщали номера телефонов и адреса агентств.

Он привез «гостинцы»: какие-то гамбургеры, дешевое чтиво, исполинский флакон пептобисмола от расстройства желудка, CD-плейер и толстую стопку дисков.

Вступительные разделы содраны с руководств времен Второй мировой. Их только десять лет назад рассекретили; тогда один из друзей Джона Кантрелла наткнулся на экземпляр в Кентуккской библиотеке, приехал с мешком десятицентовиков и все отксерил. Как только материалы попали в открытый доступ, гражданская криптография скакнула на уровень, которого правительство достигло в сороковых.

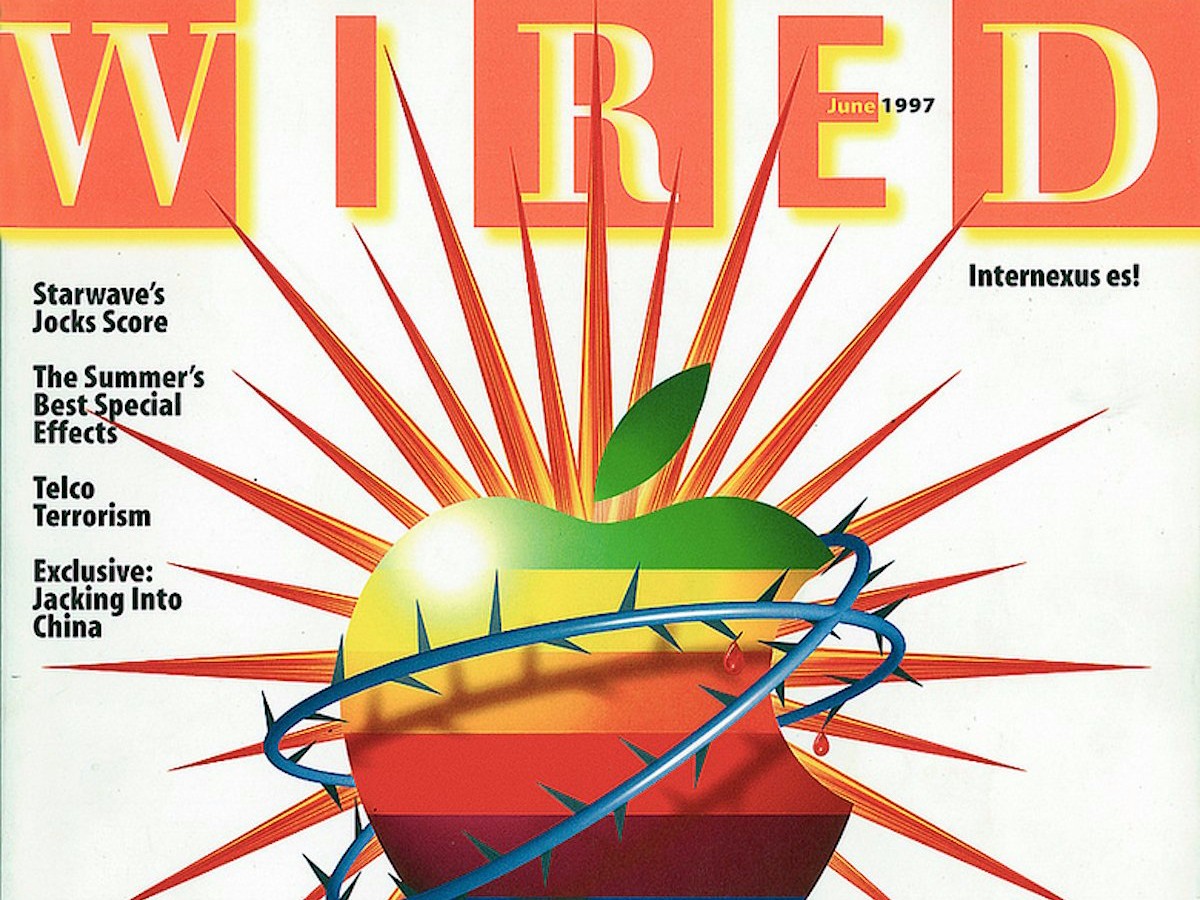

Вот на этой цитате я пожалуй и закончу. В «Криптономиконе» в качестве отраслевого СМИ модных айти-стартаперов упоминается журнал «Тьюринг», реальным прототипом которого, кажется, стал журнал Wired. Уже в процессе подготовки материала я наткнулся на статью 1993 года, которая помогает соединить с реальностью и сам сюжет «Криптономикона». Там рассказывается о давлении на автора системы шифрования Pretty Good Privacy Фила Циммермана, о вынужденном конфликте компьютерной индустрии с государственными органами: в США в какой-то момент оказалось, что обычные пользовательские ПК попадают под ограничения на экспорт мощной криптографии. Так вот, сюжет из цитаты выше — он (почти) не выдуманный.

В реальности была борьба одного из ранних сотрудников Sun Microsystems Джона Гилмора с американским Агентством Национальной Безопасности за рассекречивание материалов, написанных Вильямом Фридманом в пятидесятых. Документы были рассекречены, потом по непонятной причине засекречены снова, и пока за них бодались адвокаты Гилмора, его друг нашел часть текстов, натурально, в публичной библиотеке штата Вирджиния. Кстати Фридман в 1941 году попал в больницу с нервным срывом, как говорят, заработанным в попытках расшифровать японские военные коды. И это еще одна отсылка из сюжета книги к реальности.

Статья в журнале Wired поначалу вызывает ощущение дежавю: технари выступают за приватность, государство не особо поощряет это дело, все взволнованы. С другой стороны там же дается и контекст начала девяностых, когда не только интернет был открыт всем желающим. Тогда же и мобильная связь могла прослушиваться с помощью радиоприемника, а пейджинговые службы передавали в эфир сообщения открытым текстом по общему каналу. За четверть века ситуация определенно улучшилась. Конечно в 1993 году мало кто мог представить, что пользователи сетевых сервисов будут добровольно передавать о себе невероятный объем информации в обмен на базовые услуги типа возможности «общаться через интернет с друзьями» или «работать с электронной почтой».

Если честно, мой бэкграунд заставляет воспринимать как добрую сказку не только «Криптономикон», но и цифровую реальность 1997 года. 21 год назад у меня не было ни второго Пентиума, ни первого. У меня был 386-й ПК на 40 мегагерц и 8 мегабайт, на нем неторопливо вращалась Windows 95, загружаемая с 250-мегабайтного жесткого диска. Изображение выводилось на 14-дюймовый монитор, а когда тот сгорел, компьютер был прикручен к советскому телевизору «Горизонт». Вместо интернета было Фидо, а о ноутбуках даже и мечтать не приходилось. Не могу сказать, что было плохо, скорее наоборот. Но моя реальная айти-история — она совсем другая, и я ее расскажу когда-нибудь потом.

Комментарии (30)

usego

12.10.2018 12:52Напомните, а что на таких мощных серверах в то время крутилось? А то я в это время только до десктопа дорос.

f15 Автор

12.10.2018 12:55Яндекс крутился, например.

alexk24

12.10.2018 14:56Интересно. Очень много оперативки по временам PII. Как мне помнится на десктопе в те времена 64 было очень круто.

f15 Автор

12.10.2018 15:35Сюда бы кого-нибудь из Яндекса позвать, кто в курсе. У меня есть предположение, что столько оперативки там появилось ближе к концу жизни сервера, а не сразу в 1997-м. У меня в ноутбуке со вторым пентиумом сейчас вообще 512 мегабайт памяти. В 1998 году даже опции такой не было, а сейчас мне апгрейд обошелся примерно в 700 рублей :)

mistergrim

13.10.2018 02:49Круто это было лишь из-за цены, чисто технически ничего особенного в этом не было. Даже дешёвый чипсет 440LX поддерживал 384 Мб памяти (и был какой-то чипсет под Pentium-1, который поддерживал 256 Мб SDRAM, позже уже в качестве раритета такой щупал).

Exchan-ge

13.10.2018 19:07и был какой-то чипсет под Pentium-1, который поддерживал 256 Мб SDRAM

Популярная в свое время ASUS TX97-E, чипсет 430ТХ.

dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/sock7/430tx/tx97-e/tx97e-112.pdf

«До отказа набитому памятью» — это 96-128 мегабайт в серверах для малого-среднего бизнеса.

Для десктопной платы указана поддержка модулей в 128 МБ, так что в серверах памяти могло быть и больше, чем 128 мегабайт.

У меня на TX97-E стояло 64, но я видел у людей и 128 (на домашних ПК в 1997)

darthslider

12.10.2018 15:38

Вот такой артефакт висит на стенке :) Была ярко жёлтая, но выгорела (видно места, закрытые кнопками)

f15 Автор

12.10.2018 16:00повезло кому-то. Зарегистрировался и сразу на Гавайи. Или во Флориду на худой конец.

catharsis

12.10.2018 20:34Koss Porta Pro появились в 1984 году, надо же.

Даже в 2003 были довольно популярны у однокурсников, и я думал что они довольно новые.

f15 Автор

12.10.2018 22:20Вот и я, как ценитель раритетов, не мог пройти мимо, когда увидел на полке магазина новые. Приятно, что они до сих пор продаются. Хотя качество у них по современным меркам — нуу, бывает и лучше. Но в начале двухтысячных было куда меньше альтернатив.

SADKO

14.10.2018 15:35В нулевых альтернатив Porta Pro по качеству было дофига, модель выстелила в 84 благодаря соотношению цена\качество и дизайну в массовом сегменте и только…

… а качество за годы скорее улучшилось, чего не скажешь о Koss the plug который сильно деградировал с 99 года

f15 Автор

14.10.2018 15:52Я очень долго ходил с плугами в двухтысячных, они примерно раз в год ломались, и я сразу же новые покупал. Не уверен, что качество деградировало. Мне кажется оно изначально было так себе. Зато хорошо изолирующие насадки и много баса.

catharsis

12.10.2018 20:41Зачем на часах две надписи «Illuminator» и «Light»? нажимается только одна?

Squoworode

13.10.2018 13:36Кнопка тут только Light. На моих Casio тоже написано < Illuminator > на ободке.

catharsis

12.10.2018 21:08Электронные авиабилеты и даже мобильная регистрация похоже появились в буме доткомов — около 2001 года знакомая из Канады этим уже хвасталась.

Стивенсон, видимо, предполагает пользоваться клиентом (терминалом?) чтобы входить прямиком в базу данных авиалиний. Наверное, были мечты подключить обычных пользователей также как турагентов.

У нас же я в 2006 году покупал билеты Аэрофлота в кассе, но бронировать можно было через сайт.

Авиакомпании поменьше бронировали только по телефону,

но в основном ценовая дискриминация была меньше, первый и последний билеты стоили одинаково, бронировать перед покупкой было не обязательно.

Поля «Not valid before» и «Not valid after» означали дату, на которую действителен билет.

Похоже, нормальным явлением был билет, действительный на любой день в течение недели или месяца.

Приходишь и регистрируешься?

f15 Автор

12.10.2018 22:23В 1998 году у меня был билет в США и обратно с открытой датой. Но если я все правильно помню, за неделю что ли до вылета надо было звонить и резервировать конкретную дату вылета. Сейчас такие фишки есть, но их покупают разве что командировочные. За свои переплачивать за «гибкость» в два раза никто не будет. А тогда похоже, такое было более распространенной практикой.

9660

13.10.2018 08:41«Криптономикон», без всяких скидок, моя любимая книга. Я ее прочитал тыщу раз, и в оригинале, и в переводе. Ровно два года назад я даже написал сочинение, задавшись целью объяснить, почему это такая крутая книга.

У меня лично осталось впечатление что это вторая после «задачи трех тел» по занудности и скушности.

Читал в переводе. Может это влияет.

VlHard

13.10.2018 13:54Ноутбук с камерой.

А как же NB Minox notebook? аккурат 1990-ый — на обложках всех it изданий красовался или sattelite, Olivetti, да много их было. Ведь с цифровым фото с середины 70-х забавлялись. www.digicamhistory.com А в 1994 уже Apple quicktake в массы пошел. В том же году, кстати, первое беспроводное вещение с вэбки на голове было, как сейчас сказали бы «экшен-камера» повторили свой эксперимент от 81 года в MIT только с более современным оборудованием. В середине 90-х, помню астронавты наса по вэбкам в лэптопах интервью давали. Но несбыточной мечтой казался Ai Note IN-3000.

f15 Автор

13.10.2018 14:06Спасибо за ссылку на этот суперполезный сайт (и дизайн там прекрасный, просто прекрасный). Я подозревал, что тогда могли существовать отдельные модели со встроенной веб-камерой, но это был явно не мейнстрим. Так вот какие именно? Гугление NB Minox не принесло мне результатов, или я плохо гуглил. Хочется на картинку посмотреть.

alecv

13.10.2018 20:01С видео в ранние 90-е все не очень хорошо. В ноябре 1992 была анонсирована Video for Windows как ответ Apple QuickTime. В состав, в частности, входила плата видеоввода ISA 320x200. Больше оно не могло. Кодеки там были тоже довольно слабенькие по компрессии RLE и Indeo (математики еще не умели DCT и всякие вэйвлеты).

en.wikipedia.org/wiki/Video_for_Windows

Вот тут еще с 2:35

www.youtube.com/watch?v=evMilwVBHAQ

В 1993 была заявлена SGI Indy как 'дешовая рабочая станция', к ней в поставке шла камера IndyCAM c VGA разрешением 640x480. Это было просто огромное разрешение для 90х. Не знаю на каких ноутах такое можно было сделать. Indy позиционировалась кроме всего прочего для 'видеоконференций' т.е. там был потоковый кодек этого видео.

en.wikipedia.org/wiki/SGI_Indy

А вообще в ранние 90-е все носились со словом 'мультимедия' ныне забытом. Это был такой древний хайп.

MPEG-1 — это 1993 год. MPEG-2 (H.262) был стандартизован только в 1995.

Exchan-ge

13.10.2018 20:32А вообще в ранние 90-е все носились со словом 'мультимедия' ныне забытом

Нет, не забытом — его и сейчас активно используют и те, кто тогда еще не родился.

Гугл не даст соврать: «Результатов: примерно 9 230 000 000»

(а до «мультимедии» популярным термином был «клиент-сервер», это я еще помню )

alecv

13.10.2018 21:24Ну OK. Слово «мультимедиа' может и не забыто, но хайпа не вызыват уже точно. Но вот интересно, что оно обозначет сейчас? Просто способность железки выводить видео и звук? Типа „мультимедийные возможности устройства позводяют выводить HiFi 96КГц...“. Уныло. Насколько помню, изначально в 90-х это было чуть ли не топ-направление Computer Science, которое должно было революцинизировать человеко-машинный интерфейс. Хотя вот например в питерском Институте Кино и Телевидения есть Кафедра Мультимедии. Что они изучают? 96кГц? Вероятно, просто реликт 90-х.

А из древнего хайпа можно еще вспомнить „Открытые системы“ и „RISC-процессоры“. Чуть позже — »Информационная супермагистраль".

Exchan-ge

13.10.2018 23:13А из древнего хайпа можно еще вспомнить „Открытые системы“ и „RISC-процессоры“. Чуть позже — »Информационная супермагистраль".

RISC — да. «Открытые системы» — хайпа не помню.

«Информационная супермагистраль» — это целиком заслуга журналистов, слабо разбиравшихся в компьютерах, но писавших на компьютерные темы.

Потому как книгу Б.Г. читало не так много людей, что бы это стало мемом.

(Можно вспомнить еще и шум вокруг «Net-PC»)

SADKO

14.10.2018 15:25Хотя вот например в питерском Институте Кино и Телевидения есть Кафедра Мультимедии. Что они изучают? 96кГц?

Отнюдь, техническая составляющая там как-раз вторична, основное внимание уделяется тому что сегодня называется UX\UI но не сферически в вакууме, а в контексте драматургии…

… ну по крайней мере, так должно было быть, а кто сегодня и что там преподаёт, и по какому праву, я не знаю

Youry

14.10.2018 11:44Гладко-не гладко, это же не ромашка чтобы гадать. Зачем тогда такое большое число программ для видеочатов?! Практически все под windows 3.1 и macos 7

www.sattlers.org/mickey/CU-SeeMe/internetTVwithCUSeeMe/chapter09/competitors.html

Более 50 программ только для видеозвонков, чем не аргумент?

alecv

14.10.2018 15:09Судя по тому, что многие из программ заявляют кодек H.261, это сильно вторая половина 90-х, 1998 год.

en.wikipedia.org/wiki/H.261

Еще такой момент, многие программы в качестве устройства ввода хотели использовать Connectix QuickCam (куплена Logitech), это осень 1994. Камера кстати прикольная, подключается через параллельный порт LPT, т.к. USB пошло в массы тоже после 1998, в Windows'98 (для тру-олдфагов, да, был апгрейд USB на Windows'95).

en.wikipedia.org/wiki/QuickCam

Ввести видео себя дорогого в PC было проблемой, как правило требовалась специальная ISA плата, как у Intel Indeo/MediaVision в VfW или что-то типа Creative Video Blaster и плюс внешняя VHS/SVHS камера. Многие видео-программы продавались в комплекте с подобными платами, отсюда ценник конский. Это сейчас все просто — воткнул USB webcam и поехали.

Другой вариант — это не PC системы, типа упомянутой выше SGI IndyCAM. Многие программы из списка — под варианты UNIX.

А вообще видео на PC в то время очень быстро эволюционировало от довольно слабых попыток 1991 до полноценного видео в 1999. И надо различать, что было в рознице и исследовательские проекты. В «Криптономиконе» вполне мог быть какой-то пред-серийный образец. Жаль что никто не коллекционирует эти штуки по годам…

SADKO

14.10.2018 15:14Видеопроекторы были даже в совке, другое дело, что в ходу они были у организаций имеющих отношение к шоу бизнесу… Были и ноутбуки с видео выходом и даже с видео входом и аппаратным mpeg кодком…

… другое дело что в корпоративной среде оверхеды прописались в ещё до компьютерную эпоху, на плёнках было удобно рисовать в реальном времени, их можно было тиражировать, ну а потом появились специальные плёнки для струйных принтеров…

fishca

Всплакнул, спасибо.