Сергей Лукьяненко «Мальчик и Тьма»

Выучить незнакомый язык под силу каждому, будь то иностранный, жестовый или какой-нибудь язык программирования. Кто-то будет осваивать его несколько месяцев, кому-то потребуется полжизни. А вот выучить новый язык и затем создать рабочую методику для обучения ему других людей сможет только профессиональный лингвист. Для этого даже самому талантливому полиглоту потребуются годы практики и кропотливой работы.

Наша сегодняшняя героиня сделала это за два месяца.

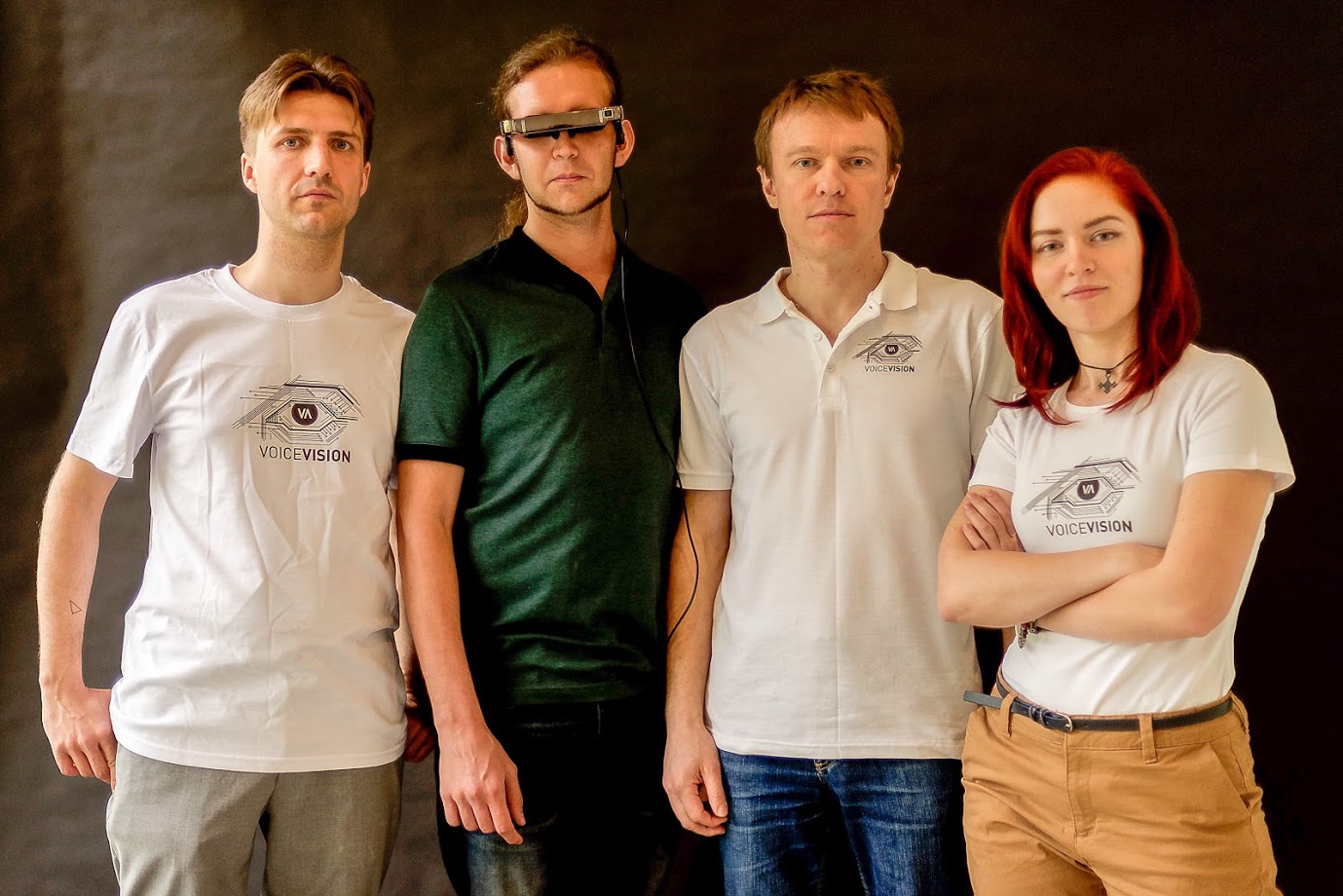

Светлана Лебедева – методист и исследователь команды vOICe vision, один из авторов и разработчиков Звукового Зрения.

Язык, который она выучила и которому сейчас обучает других, – не иностранный, да и в общем-то – не совсем язык. Но её ученики называют его именно так и часто сравнивают с Брайлем.

Светлана учит пользоваться Звуковым Зрением – уникальной технологией сенсорного замещения, которая позволяет «видеть» окружающее пространство с помощью слуха. Московская команда разработчиков vOICe vision создала устройство, которое переводит фиксируемое камерой изображение в звуковую дорожку по определённому алгоритму.

Человек, изучивший и запомнивший логику этого алгоритма, может видеть пространство вокруг себя, будучи полностью незрячим. Для этого ему понадобятся только очки vOICe vision.

Сам алгоритм придумал голландский изобретатель Питер Мейер (Peter Meijer), но методики обучения раньше никогда не существовало. Алгоритм был известен лишь узкому кругу специалистов, интересующихся технологиями сенсорного замещения.

Одним из них оказался московский инженер Игорь Трапезников, много лет пытавшийся решить проблему пространственного ориентирования для незрячих людей. Сейчас он собрал команду энтузиастов, вместе с которой разработал устройство, способное переводить изображение с внешней камеры в звук по алгоритму Питера Мейера. Так появились очки Звукового Зрения vOICe vision.

Но как научить человека понимать синтетический алгоритм восприятия, известный лишь узкой горстке специалистов? Ведь это сродни обучению другому языку. Задача осложнялась тем, что все пользователи vOICe vision – незрячие люди, в обучении которых необходимо применять особые образовательные подходы. Команде Игоря срочно потребовался методист, который смог бы, учитывая все обстоятельства, в кратчайшие сроки разработать программу обучения.

Но чтобы сделать это нужны обширные знания психологии восприятия и огромный творческий потенциал. Задача кажется невероятно затратной с точки зрения времени и ресурсов, и просто неподъёмной для небольшого коллектива стартапа. Но искренний энтузиазм, которым объяты многие изобретатели и первооткрыватели, часто порождает удачу.

Для команды vOICe vision такой удачей стала Светлана Лебедева, молодая выпускница третьего медицинского (МГМСУ), специализирующаяся на клинической психологии. За два месяца она изучила алгоритм Питера Мейера и разработала авторскую методику обучения Звуковому Зрению.

Чтобы поддержать проект Звукового Зрения, мы встретились со Светланой и поговорили о её работе.

– Здравствуй, Света! Скажи, сколько человек вы уже научили пользоваться vOICe vision?

– Сейчас у нас шесть пользователей, каждый из которых в разной степени владеет Звуковым Зрением. Кто-то с помощью vOICe выигрывает соревнования, кто-то – только начинает развивать у себя этот навык, а кто-то – не рвётся к победам, а просто использует vOICe в своей повседневной жизни – путешествует, ходит на работу.

Сейчас количество учеников увеличивается, и вести занятия мне помогает Дарья Шибанкова – она тоже клинический психолог и умеет выстраивать с людьми очень доверительный контакт. Мне приятно воспринимать нашу команду как семью, как людей, объединённых желанием находить единомышленников и улучшать окружающий мир – для себя и других.

– Т.е. шесть человек овладели vOICe vision и могут подтвердить эффективность технологии и твоей методики обучения?

– В разной степени.

– Как ты её разработала? На что опиралась, когда создавала учебный курс?

– На знания психологии восприятия и психофизику. На знания, которые я почерпнула из учебников и от преподавателей, когда училась в вузе, а также на собственный опыт преподавательской деятельности и клинической практики.

– Ты опиралась исключительно на теорию?

– А на что было опираться, когда никто в мире не знает, как обучать Звуковому Зрению? Эксперименты с восприятием существовали давно, как и изучение механизмов сенсорного замещения. Идеи перевода изображения в звук тоже будоражили многие умы. Это были фундаментальные исследования или арт-инсталляции – у кривых Гилберта и синтезатора АНС, например, очень уж причудливые звуки, всерьёз их никто не воспринимал. Звуки алгоритма Питера Мейера, конечно, тоже хороши – как мультяшная стрельба из космических бластеров или как что-то такое же футуристическое… Но благодаря продуманной системе обучения они кажутся вполне понятными и логичными.

Были осторожные попытки и раньше, но никогда в мире речь не шла о полноценном учебном курсе, доступном не только испытуемым в рамках исследований, но и обычным людям, которые просто хотят улучшить качество своей жизни. В этом смысле мы, команда vOICe vision, стали первыми, кто начал обучать людей на системной основе, и теперь наши ученики могут не просто ориентироваться и различать многое из того, что игнорируется современными ассистивными устройствами… Они могут воспринять мир совершенно иным образом! Эта идея будоражит, особенно в момент, когда ты понимаешь, что Звуковое Зрение работает точно также, как восприятие любым другим органом чувств, данным человеку от природы.

– Выходит, что Звуковое Зрение – это некий суррогатный способ восприятия?

– Искусственный. Придуманный и созданный человеком. Не совсем зрение, скорее интуиция – у тебя в голове просто возникает образ, предположение формы, расположения предмета… Обучиться Звуковому Зрению можно точно также, как научиться пользоваться другими способами восприятия – зрением, слухом, обонянием, осязанием. А это значит и методику обучения необходимо выстраивать ровно в той же биологической последовательности, как это происходит в природе.

– Это и есть главный секрет методики? Ты её уже где-то запатентовала?

– Секретов у неё ещё много – всё же педагогический стаж сказывается и опыт работы с детьми. Запатентовать методику было бы здорово, но не знаю – как. У меня есть наработки для научной статьи, отражающей наиболее значимые тезисы методики, обучения, восприятия опять же. Мне бы очень хотелось рассказать эту историю с точки зрения клинического психолога. Провести нейропсихологические исследования…

– Получается, что этот опыт может быть как-то использован в научной работе?

– По иронии судьбы, я сейчас пишу диссертацию на очень схожую тему – частотный анализ речи. В команде vOICe vision я изучаю то, как человек воспринимает алгоритм компьютерной речи, а моя кандидатская работа – про способ восприятия человеческой речи компьютером. И то и другое – история про звуки и их интерпретацию.

– И как ты учишь ориентироваться по этим звукам своих учеников? Что входит в курс обучения?

– Курс длится от полутора до трёх месяцев, в зависимости от того, как часто ученик занимается. Оптимальная нагрузка – два занятия в неделю с тренером, а также самостоятельные занятия дома. При обучении важно не забывать об этом и тренироваться каждый день. В помощь даётся теория на нашей онлайн-платформе и индивидуально подобранные домашние задания. Тренер отслеживает работу в течение недели и корректирует программу обучения в зависимости от успехов и затруднений, с которыми сталкивается обучающийся звуковому зрению, благо методика может быть гибкой, несмотря на её структурированность. Также мы стараемся по максимуму задействовать окружающее пространство – всегда приятно узнавать знакомые предметы новым способом.

– Что нужно сделать, чтобы начать заниматься? Придётся приобрести у вас устройство vOICe vision?

– Обычно человек записывается на бесплатный курс «Знакомство со звуковым зрением» на нашей онлайн-платформе, проходит его и узнаёт, что звучание vOICe ему подходит, и он даже может ориентироваться в нём. После этого он уже покупает у нас очки и начинает обучение с тренером. А бывает и наоборот – и после того, как сомнения позади и договор подписан, тренер ведёт человека на платформу. Это же настоящий виртуальный учебник, по которому можно изучить основы! Пока человек проходит курсы и сдаёт тесты, к нему по почте идут очки. Обычно это занимает две недели.

Но заниматься в очках человек начинает ещё до того, как получит свой собственный экземпляр – в Учебном центре vOICe vision есть все необходимое оборудование. А когда собственные очки оказываются в руках у нашего ученика, он приносит их домой, чтобы наконец узнать – как же звучит его любимая чашка.

– Как известно, чтобы чему-то научить, нужно, по меньшей мере, самому в этом разбираться. А как ты сама научилась пользоваться очками vOICe vision?

– Я ознакомилась с принципами перекодирования изображения в звук, а затем просто надела очки. Пара экспериментов с окружением – и я поняла, как они работают. Дальше алгоритм Питера Мейера я изучала уже с помощью приложения на своём телефоне. Часто его использую, чтобы услышать, как звучит тот или иной объект. И уже настолько привыкла, что куда бы сейчас не посмотрела, легко смогу представить, как картинка перед моими глазами будет звучать на языке Звукового Зрения. Такой вот «фантомный vOICe» теперь у меня всегда с собой, даже если нет очков и смартфона.

– Выходит, ты способна «видеть» Звуковым Зрением без устройства vOICe vision?

– Скорее мгновенно перевести на звуковой алгоритм Питера Мейера то, что видят мои глаза. С одной стороны, я полностью изучила этот алгоритм, а с другой теперь чувствую, как он озвучит ту или иную картинку передо мной.

– Очень основательный подход! Раз ты так серьёзно относишься к работе – наверняка часто сталкиваешься с вызовами и проблемами. Скажи, что для тебя трудней всего?

– Сомнения. Трудней всего бороться с ними и побеждать. Для меня и моих учеников самый тяжёлый момент тот, в который мы делаем первый шаг – для этого нужно преодолеть большое количество внутренних убеждений, страхов… Но это удел всех первооткрывателей – сталкиваться с этим и идти дальше.

– Быть может, нужно просто верить…

– Я сама не всегда верю. Но секрет заключается в том, чтобы делать вопреки сомнениям, идти напролом дальше и дальше. Сказать себе: «Окей, это приключение может закончиться разочарованием. А может быть и нет. Кто знает? По крайней мере, мне будет, о чём вспомнить!». Если же идти на поводу у разочарования, то можно сломаться и потерять плоды всех своих усилий.

– Значит, нужно быть просто уверенным в себе?

– Да, но это не всегда просто. Всё зависит от человека и часто от его окружения. На нас всех очень сильно влияет мнение наших близких, родственников, друзей, коллег по работе. Особенно это бывает свойственно людям с инвалидностью, чей круг общения

ограничен. Бывает, что они находятся в созависимых отношениях со своими родными – любое изменение в их жизни влияет на всю семейную систему и она пытается удержать их. Такие незрячие чувствуют недоверие к людям, не включённым в их ближайший круг, они чувствуют беспомощность и в то же время нежелание что-либо менять. Чтобы стать более самостоятельными и инициативными им пришлось бы отказаться от внутренних правил их семьи и их социальной группы, а это бывает слишком тяжело.

– Звучит удручающе. Неужели всё так плохо?

– Может быть, но мы боремся. Не только я и мои незрячие ученики, но и всё общество. Я вижу здесь столкновение мировоззрений, в котором мы одерживаем верх. Люди всё чаще делают что-то, чего до них не делал никто, становятся смелее. В мире происходит много интересного, а мы становимся более открыты ко всему новому. Благодаря интернету и возможности общаться с людьми на расстоянии все категории малых социальных групп (в том числе и люди с инвалидностью) становятся более активны и заметны. И это прекрасно. Потому что даёт новый взгляд на то, какими могут быть люди и как по-разному они могут видеть наш один общий мир.

– Тогда ты именно тот, кто создаёт этот новый взгляд на вещи. Кстати, что об этом думает Питер Мейер?

– Он приятно удивлен тем, что делает команда vOICe vision. Никто в мире до нас не пробовал выстроить методику обучения, никто не пытался создать устройство на основе алгоритма Мейера, и тем более никто не обучал этому алгоритму целую группу незрячих. Мы первые. И мы только начали.

– Прекрасное начало! Знаешь, Стивен Кинг в одной из своих книг писал: «Единственное, что имеет значение, – сколько света вы излучаете на жизненном пути». У тебя его с избытком. И твой Свет дарит людям, обречённым на тьму, надежду. Яркую, почти осязаемую и такую реальную.

Беседовал Иван Чимбулатов

Комментарии (52)

diDevel

29.07.2019 17:39т.е. это явно не позволит им делать нечто, оч. сложное…

Типо… закрутить болт подходящий по размеру, т.к. сам болт они не увидят… так!?

DollaR84

29.07.2019 18:03ну закручивание болтов, гаек, и прочего подобного не является очень сложной задачей. Для этого не нужны ни очки, ничего другого, на ощупь все вполне закручивается. Но насчет каких-либо действительно сложных действий — конечно вы правы, они не помогут. А мне кажется, что и для обычного передвижения стандартная белая трость даст больше информации, чем очки.

mao_zvezdun

29.07.2019 18:20+1и для обычного передвижения стандартная белая трость даст больше информации, чем очки

Насколько я понял из прошлой статьи про эту технологию, очки имеют преимущество перед тростью в том, что расширяют область доступную для ощупывания на десятки и сотни метров.

trapwalker

29.07.2019 21:46+3Стоп, стоп, стоп… На техническом ресурсе я вижу статью про, офигеть можно (!), ЗВУКОВОЕ ЗРЕНИЕ и что там внутри?! Ага, интервью, листаем, где же интересненький пример, видеоролик, звукозапись, что-нибудь техническое? Нету. Ну как так? Это ж не в газете, аргументах и фактах каких-нибудь, статейка, тут первое, что захотят читатели — это увидеть хотя бы что-то. А в чем, кстати, проблема-то была? звук записать сложно? Камеру включить на телефоне?

Признайтесь честно. статью писал человек, который никогда не видел прибора вблизи?

voicevision

30.07.2019 12:24Статья озаглавлена «как учат» и посвящена психологии. Конечно в ней может и не быть технических деталей!

Тем не менее, их легко найти, если вбить соответствующий запрос в поисковик. Например, на ютубе есть фильм, в котором есть пример звучания, которое создаёт алгоритм при обработке видео (см. на 2:43 ) www.youtube.com/watch?v=5TdPNBpEbBg&feature=youtu.be

trapwalker

30.07.2019 15:25+3У меня претензия именно к статье и её качеству. Это типично СЕО-шная статья. У меня такое ощущение, что нужна она только чтобы поднять индекс цитирование вашей торговой марки.

Энтропия текста в целом ниже плинтуса. По десять раз в соседних абзацах пережевываются общие одинаковые по смыслу фразы.

Ваша торговая марка «vOICe» в тексте встречается 20 раз, из них 15 в полном варианте «vOICe vision». Собеседники умудряются даже в диалоге произносить правильный капс=).

Я уверен, что текст из хабравчан полностью не прочел почти никто. Я сам сделал это с диким трудом, поскольку он несёт ужасно мало информации. Это жидкая жидкая водичка с укропчиком СЕО и всю дорогу ждёшь жирок, а его предлагают гуглить и слушать в каком-то репортаже в ютубе. Ну да, а зато фоточки гламурные на фоне инвалидов вы сделать не поленились. Психология же.

Кому на техническом ресурсе будут интересны подробности об этих алгоритмах, упомянутых в тексте несколько раз по фамилии автора? Зато как трудно команде было всё это придумывать и изобретать, ах, ах, ах! Ну приторно же!

А ведь история на фоне проглядывает подозрительная и очень мутная, на мой взгляд.

Какая-то отечественная контора производит некий прибор, дала ему забугореное модное название и продаёт (УЖЕ) слепым людям, которые должны приехать, послушать загадочные звуки (показать свою доверчивость и внушаемость или идти лесом?), пройти собеседование и экзамен, КУПИТЬ волшебные очки и ехать с миром домой, чтобы, наконец, дождаться когда приедут по почте их очки. А почему бы сразу не вручить их при покупке, а? Отечественная же московская компания?

Потом любые недовольства, конечно, легко купируются собственноручными подписями в договорах, уверениями, что вы недостаточно старались несколько месяцев, чтобы научиться видеть ушами и прочей ерундой. На фоне этого легко представляется, как в глубинке уже ходят по соц-сеточкам слёзные мольбы скинуться бедному слепому мальчику на дорогие очёчки отечественной разработки. Сколько, кстати, они стоят? Или это статья не по экономике, а по психологии?

Ну и снова вопрос. А чем кардинально отличается прога на смартфоне от очков по функциональности? Почему обучившихся вашей методике всего лишь 6? Слепые люди что, настолько не мотивированы повысить качество жизни? Где энтузиасты, которые ходят со смартфоном на лбу? Вполне реально, кстати, я ходил.

Что тут творится? Какая цель этой статьи? Почему мои коллеги айтишники на этом ресурсе не видят всей этой чудовищной непонятной и пугающей своей подозрительностью картины? Выглядит всё гораздо подозрительнее и туманнее, чем пресловутые Петриковские нано-фильтры. Почему так мало закономерных вопросов? Где ребята с плохим зрением, которые наверняка есть на этом ресурсе и в курсе вопроса? Что это за СЕОшный буллшит?

Nehc

30.07.2019 16:06+1Ну… Вот кстати с этим трудно не согласится… Статья так себе. Тема интересная, но она по сути не раскрыта. Нужно больше информации!

trapwalker

30.07.2019 16:16Я бы сказал, что нужно больше информации ПО ДЕЛУ, а не пустой маркетинговый трёп для поисковой машины.

Кстати, есть ли подкаст у команды, которая разрабатывает обучающие курсы для слепых?

Russian_rehab_industry Автор

31.07.2019 12:14Здравствуйте, уважаемый комментатор! Мы вынуждены вам напомнить, что вы зашли на страницу Russian_rehab_industry (Реабилитационная индустрия России). Исходя из названия, вы могли бы догадаться, что мы пишем о реабилитационных устройствах и технологиях, разрабатываемых в России и о россиянах их создающих. Интервью со Светланой Лебедевой целиком отвечает нашим целям. Что касается ваших вопросов к самой технологии — предлагаю вам задать их не автору статьи, а разработчику. Этот материал посвящён обучению незрячих людей Звуковому Зрению. Она рассказывает об особенностях и трудностях этого процесса. Тема недвусмысленно указана в заголовке и раскрыта в материале.

trapwalker

31.07.2019 14:05Здравствуйте, уважаемый комментатор! Ваше мнение очень важно, как для нас, так и для всех хабровчан, в чём нет ни малейшего сомнения. Но всё же мы вынуждены вам напомнить, что вы зашли на страницу Russian_rehab_industry (Реабилитационная индустрия России). Исходя из названия, вы могли бы догадаться (если нет, то мы готовы помочь), что мы пишем о реабилитационных устройствах и технологиях, разрабатываемых в России и о россиянах их создающих. Интервью со Светланой Лебедевой целиком отвечает нашим целям. Что касается ваших вопросов к самой технологии — предлагаю вам задать их не автору статьи, а разработчику. Этот материал посвящён обучению незрячих людей Звуковому Зрению. Она рассказывает об особенностях и трудностях этого процесса. Тема недвусмысленно указана в заголовке и раскрыта в материале. Вам достаточно было прочитать 12 слов и 2 знака препинания, чтобы понять, что вам это не интересно и заполнить своё драгоценное время чем-то другим. Вместо этого вы предпочли страдать, читая то, что вам не интересно, а затем разразились большим и эмоциональным комментарием. Нам очень приятно ваше внимание, но мы не хотели бы вызывать в людях негативные эмоции. Будем очень признательны, если в следующий раз вы не станете читать то, что вам не интересно и аккумулировать негатив. Спасибо за внимание!

Спасибо за развёрнутый ответ на мою критику. Я лишь выразил собственное мнение о статье, и, похоже, это мнение нашло отклик на данном ресурсе. Именно для выражения собственного мнения и конструктивных дискуссий существуют комментарии на данном ресурсе. Прошу прощения если нечаянно кого-то оскорбил или огорчил.

UPD. Похоже вы исправили свой первоначальный ответ, а я уже отвечал на оригинальное сообщение.

muhaa

31.07.2019 15:31Хабр — технический ресурс. А вы разместили на нем статью в которой в очень наивном и рекламном стиле девушка рассказывает что она большой молодец а потом в том же стиле пиарится технология и устройство. Все мы знаем как устроена эта жизнь и вся история очень сильно пахнет лже-наукой и обманом. И я подозреваю что это именно вы минусуете сообщения, выводящие вас на чистую воду. Если уж вы разместили подобную статью, то вам нужно или пояснить детали в комментариях или смириться с тем, что вы создали у всех очень плохое впечатление.

Nehc

30.07.2019 14:49Прибор, кстати, довольно прост. Там используется rasbery pi, камерка и наушники, так называемой «костной проводимости». Алгоритм перевода черно-белой картинки крайне низкого разрешения в звук я привел к комментарию чуть ниже…

Однако, как минимум один из пользователей устройства демонстрирует такие результаты, что впору говорить о сенсорном замещении, когда звук, похоже действительно трансформируется в образ! В голову испытателю не влезешь, но… Не хочется верить, что это все только ради продаж.

Прибор на сайте стоит 70 тысяч. Непонятно, дорого это или дешево, т.к. медтехника вообще, а уж тем более разработки для инвалидов (вроде тех же протезов) всегда стоят космических денег и на их фоне это совсем не дорого… Плюс не ясно: обучение пользованием прибором — на каких условиях проходит.

Мне, если честно, их работа нравится. Хотелось бы верить, что это что-то настоящее, работающее, для людей с ограниченными возможностями.

Nehc

30.07.2019 14:57На сайте у них расписано, сколько стоит обучение — не бесплатно конечно… Стандартно — чуть дороже, чем сами очки. 24 занятия по 1,5 часа (3 месяца) Цена: 79 900 руб. Но там есть варианты.

Ну, это в принципе ожидаемо. Процесс непростой и и работа специалиста должна денег стоить.

muhaa

30.07.2019 15:13Прибор на сайте стоит 70 тысяч. Непонятно, дорого это или дешево, т.к. медтехника вообще, а уж тем более разработки для инвалидов (вроде тех же протезов) всегда стоят космических денег и на их фоне это совсем не дорого…

Для начала можно поставить бесплатный vOICe на телефон, вставить телефон в любые VR-очки камерой наружу и попытаться научиться этому по руководству автора идеи (Peter Meijer).

В голову испытателю не влезешь, но… Не хочется верить, что это все только ради продаж.

Верить хочется, но когда читаешь эти все рекламные сообщения, как будто написанные школьниками, верить сложно.

Например, создатель устройства о себе:

«Первое образование получил в ПТУ в далёком 1995 году — оператор ПК. Это помогло мне взять быстрый старт — устроиться на хорошую работу в вузе после армии.

Первое высшее образование получил по специальности «Маркетинг». Я тогда уже стал директором интернет-центра, и возникла необходимость в экономических знаниях.

В настоящее время я аспирант ИВНДиНФ РАН по специальности «Нейрофизиолог». Эти знания успешно применяю для развития проектов vOICe и ЦБ.

…

Также в работе использую:

— почту Gmail;

— организатор встреч Doodle;

— проектную WiKi PbWorks;

— карты мыслей Mindjet;

— таймтрекер TimeSheet;

— хранилище Dropbox и вложенный в него Google Drive c документами и таблицами;

— TeamViewer для удалённого доступа к ноутбукам и серверам.»

Сложно представить, как хороший IT-специалист в здравом уме пишет, что ПТУ было хорошим стартом карьеры и что он пользуется электронной почтой и при этом не пишет как вообще его занесло в нейрофизиологи (и, кстати, где там нужна эта нейрофизиология).

Nehc

30.07.2019 16:03Погуглите «Вадим Арцев». Это их самый успешный пользователь. Я не знаю, возможно в связке «очки voiseVision — человек», второй компонент на порядок важнее и разработчики всего-лишь ПТУшники, запилившие очередную ардуину на открытых исходниках, но… Я склонен верить, что Вадим не претворяется. И что он реально демонстрирует фантастические результаты. Возможно конечно я наивен и это всего-лишь маркетинг…

muhaa

30.07.2019 17:30То что есть в ютубе выглядит не впечатляюще. Понятно, что по всплеску звука можно находить направление на предмет, выделяющийся на однородном фоне. Тут и тренироваться особенно не надо. Но ничто на этих видео не указывает на то, что в голове у пользователя есть хоть сколько-нибудь детальная картинка.

Кстати, было бы интересно, если бы озвучивалась не яркость а расстояние. Расстояния можно теоретически вычислять сопоставлением последовательности кадров и/или использовать две камеры. Еще, нужен простой способ управления частотой сканирующих импульсов, их пуском и остановкой. Например, движениями бровей и век. Тогда слепой сможет прислуживаться к окружающим звукам, останавливая импульсы или повышать частоту при необходимости, наподобие атакующего дельфина.

Но нечто в таком духе потребовало бы участия настоящих специалистов. Выпускники ПТУ и детские психологи в таком проекте боюсь совсем не нужны.

Nehc

30.07.2019 17:50Ну, я видимо более впечатлительный. ;)

Во-первых, не только один предмет на контрастном фоне — несколько предметов с идентификацией (в лучших кейсах) даже не по размеру, но по форме. В финале соревнования из трех предметов нужно было выбрать именно смартфон: выбрать и взять в руки.

Во-вторых, кто бы спорил: наверное было бы круче лидар/управляемый сонар/электроды в зрительную кору… но есть вот это. И оно как-то работает. Не у всех одинаково хорошо, да и в целом не бог весть как, но работает. На практике. И это как-то вроде лучше, чем «как у дельфина», но в теории, не так ли?

Я бы с удовольствием поддержал бы критику вида «Да мы давно сделали круче/дешевле/технологичнее/доступнее, чем у них!» И описание технологии, демонстрации прототипа и тд. Но...

Мне почему-то кажется, что в данной области любые варианты лучше, чем их отсутствие… Можете лучше: дерзайте! Думаю, тысячи людей будут вам признательны… ну или на худой конец — дайте ссылку на живые разработки в данном направлении (они ведь есть! Просто там тоже далеко не все гладко)

Я полагаю, в данном процессе (восприятие окружения через слух) есть фундаментальные сложности, без преодоления которых технологическое совершенство оборудования играет не такую большую роль...

chektor

30.07.2019 02:04Пример где?

Nehc

30.07.2019 14:41

chektor

30.07.2019 15:27Спасибо, конечно, но звук не соответствует картинке. И развертка не правильна — глаз совсем по другому разворачивает изображение. Обратите внимание на центровку глаз у людей. У одних людей глаза подняты выше центральной линии — центровка по верхней горизонтали, а у других глаза опущены — центровка по нижней горизонтали. Глазам нужно опорная линия.

А в примере идет развертка как у телевизора (монитора)! Кто там горе-изобретатель", который «в лоб» пытается решить «задание», не имея знаний на это?

Nehc

30.07.2019 15:51Прошу прощения, вы сейчас вообще о чем?

Задача, которую решают авторы проекта: закодировать в звуке изображение в крайне небольшом разрешении и с «палитрой», по ощущениям, бита в 4 не больше (16 градаций серого). с частотой сканирования — раз в секунду. Как я понял, это практически максимум того, что позволяет пропускная способность слухового канала.

При чем тут «центровка глаз у людей?» При чем тут вообще глаза? Это слух! Это получение информации об окружении посредством слуха.

trapwalker

30.07.2019 16:14На opencv такая задача решается очень несложно за счёт БПФ и пастеризации изображения. Фактически это как HDR с нормализацией в 4 бита. Логично было бы ещё и бинауральность слуха использовать для более и менее удалённых «пикселей». Не уверен, что в проекте это есть. Камера-то одна.

Nehc

30.07.2019 16:18Вопрос ведь не только и не столько закодировать, сколько раскодировать. ;)

Причем на принимающий стороне — человек, а не электроника. Собственно ноу-хау голандца в том и было, что такой вот способ кодирования, позволяет после некоторой тренировки получать в сознании некий образ…

огично было бы ещё и бинауральность слуха использовать

могу ошибаться, но как раз используют в полный рост — то, что слева на картинке «звучит» больше в левом канале, то, что справа — в правом.

chektor

30.07.2019 16:14На Хабре была статья о том, как разворачивается изображение в нейронной структуре зрения. И там же было вскользь упомянуто, что точно также идет анализ звука. Всё, что нужно для «подмены понятий» в нейронных структурах, так это оттранслировать изображение в звуковую панораму в том же алгоритме, как и для зоны зрения.

Если центровка глаз нижняя, то и развертка изображения должна идти снизу вверх, как и сигнал от глаз.

Вообще у меня есть открытия и в области зрения, и в области ввода звуковой информации (в виде электрических импульсов), в интернете — ЭСЭ (электроэмулятор слуха). Лет 20 назад, когда я в интернете предложил на продажу ЭСЭ, общества слепых и глухих обращались в правительство с просьбой оказать содействие изобретателю (мне то есть) в продолжении научных экспериментов, для изготовления демонстрационного образца, либо выкупить изобретение и передать в производство. Естественно, глухим и слепым отказали — государству плевать на всё, что не приносит доход в карман чиновнику.

trapwalker

30.07.2019 16:26Я последнее время часто вижу слепых не с тросточкой, а с эдакой тонкой палочкой и колёсиком. Видимо это сейчас оптимальное по доступности решение. В нашем технологичном 21 веке айфонов и интернетов…

Фактически это такой тактильный датчик. А что если сделать плоский лидар, который как сканнер штрих-кода сидел бы в руке и проецировал бы динамически тактильно на рукоятку рельеф под ногами?

Сейчас такие механические лидары ставят в роботах пылесосах. 3д-печать, ардуино и горстка соленоидов такое позволит протипировать достаточно дешево. Как считаете?

chektor

30.07.2019 16:41Как человек творческий, могу сказать, что всё можно. Но по опыту знаю, что придется решать уйму мелких задач. То есть, «с ходу» выдать готовое решение не получиться — надо делать — гнуть, сверлить, паять. И проверять!

Но в данном случае уже можно задаться вопросом — слепой так и будет ходить держа в руке «пистолет-локатор»? Как минимум, это неудобно и не эстетично.

А лидара придется сделать два (или больше). Один смонтировать на ботинке — для локации поверхности в ближней зоне, а вот другие будут обзорными.

Но кто платить будет? Богатых слепых раз-два и обчелся. А государство даже мне, инвалиду, бесплатно костыли не дает, хотя по закону мне положено. И знаете почему? — «Экономят бюджет»! А тут заплатить для слепых? да Чубайс удушится от такого предложения. Он же запланировал — «30 миллионов не вписавшихся в рынок....»! А глухие и слепые, и прочие «уроды», они как раз рынку не нужны!

trapwalker

30.07.2019 16:57Вы знаете… вот очень больная тема.

Скажу, чтобы не забыть про лидары сперва. Палочку они сейчас держат же, а один изолированный достаточно простой девайс, который позволит «щупать» рельеф на близком расстоянии — это куда проще и понятнее, чем целый набор датчиков на ботинках. Тем более история с одномерной развёрткой среза как в штрих-сканнере — это достаточно универсальная, как видится, схема. Позволит «смотреть» на дверные проёмы, дверные ручки и двери, столбы, тактильную плитку, бордюры и да, вдаль такой сенсор «смотреть» не годится, да и смысла мало.

А вот на счет энтузиазма и мотивации у меня вопрос. Есть в телеграме такая штука, как геочаты, которые позволяют создать тематический чат, привязанный к локации (городу, району, кварталу).

Решил я однажды наделать хороших дел. Типа, что мне стоит время от времени гулять по городу и одновременно катать граждан, которые без посторонней помощи не могут перемещаться по городу. Всё это можно сопровождать разговором и даже подкастом в пути для соответствующей целевой аудитории о доступной среде, о местах в городе куда можно с меньшими проблемами выбираться…

Как вы думаете, сколько народу пришло в мой этот чат и хотя бы что-то сказало там? НОЛЬ. Ровно ноль человек. Видимо нет людей кому это нужно.

Я понимаю, что стоит поискать какие-то такие организации релевантные и всё такое, но хочется же встречного энтузиазма! А-то получится, как с той нашумевшей частной инициативой по раздаче хлеба…

Вот, возможно, и ответ на загадку, почему там всего 6 человек в статье.

Сложно всё это. Не понятно.

chektor

30.07.2019 17:08Палочка в руках это естественно для человека — за миллионы лет эволюции, все учились опираться на палочку при ходьбе — она привычна!

А народу сейчас не до чатов! Когда все бедные, никто никому помочь не может, и при этом если сидеть в чатах, значит испытывать разочарование от собственного и всеобщего бессилия.

К тому же, слепые и глухие в чатах «не сидят»! Компьютерная техника сейчас на таком этапе развития, что она и для полноценных людей неудобна, а уж для слепых никто и не приспосабливал её!

trapwalker

30.07.2019 17:12Но это же не повод просто смириться и ждать помощи от государства? Не знаю…

Ну и я не о слепых говорил, а о зрячих маломобильных, которые были бы не проч погулять. А на счет глухих — не понятно. азалось бы чаты это как раз их средство общения. Там все равны в плане их недуга.

chektor

30.07.2019 18:16Глухие, люди странные. В том смысле, что замкнутые и не интересующиеся практически ничем. Я как-то с ними сталкивался — им «ничо не интересно». Дискотека своя, тусовка своя… и всё!

А судя по информации из интернета, руководство ВОГа «прогнило капитализмом и коррупцией» по примеру… Чубайса? Власти?

DollaR84

31.07.2019 00:13Незрячие как раз в чатах вполне сидят. И в телеграмме, и в вайбер, и фейсбук, и вк, не говоря уже про почтовые рассылки и прочее. Это как раз удобный вариант общения. С другой стороны им просто в предлагаемом варианте будет неудобно гулять, так как без трости никуда, а одновременно с этим еще в телефоне чатится неудобно.

chektor

31.07.2019 00:20Предполагал. Но не думал что их много.

DollaR84

31.07.2019 00:31Не знаю насчет много, вполне возможно, что пожилые люди, далекие от компьютеров и не сидят, хотя и там есть исключения, но вот среднего возраста, да и большинство молодежи вполне владеет компьютером неплохо. Даже программированием занимаются. Ну и сенсорные телефоны тоже сделали большой рывок в доступности, правда не все программисты в погоне за украшательствами, следят за доступностью, и часто даже обычные кнопки не помечают никакой меткой. Вот и телеграмм был раньше не доступен официальный, пользовались альтернативами, а примерно где-то в июне месяце и официальный клиент телеграмма на телефонах стал доступен.

Nehc

30.07.2019 16:27Хм… Любопытно. Где можно почитать про реализацию этих замечательных идей на практике?

Всё, что нужно для «подмены понятий» в нейронных структурах, так это оттранслировать изображение в звуковую панораму в том же алгоритме, как и для зоны зрения.

Звучит круто! Есть видео людей, которые пользуясь данным подходом решают практические задачи?

chektor

30.07.2019 16:49Это же только «рабочее предложение»! Кто же будет делать? Я тут мелкими научными изысканиями занимаюсь уже чисто теоретически, потому что «практически у меня денег на еду не хватает»! Сын умер с голоду. О каких «решениях» может идти речь!

trapwalker

30.07.2019 15:30Серьёзно? А видео есть? Я так понял команда разработала целый курс. Наверно у неё огромное количество примеров и наработок должно быть, целый ютуб-канал про это… где же оно? Почему не используются такие возможность захватить рынок?

Nehc

30.07.2019 15:58Ну в принципе гугл вам в помощь. В том числе и ютуб-канал, и видео и прочее. А захватить рынок… Пока у них один пользователь, который освоил систему так, что чуть ли не читает с маркерной доски. ОДИН! Как я понимаю, не смотря на наличие штатного психолога и положительного примера, они пока сами не могут объяснить, как оно у него получается. Это же вопрос гибкости мозга. У кого-то перенастройка удалась, а у кого-то возможно вообще не взлетит… Сейчас методика обучения с устойчивым результатом важнее самого девайса.

trapwalker

30.07.2019 16:06Тааак. При Одном живом полностью удачном примере использования у них уже производство девайса за 70к, бренд и курс за 70к. Итого 140к решение, которое работает на одном человеке хорошо и на еще пяти непонятно как.

Серьёзный подход.

А этому уникальному в голову-то не заглянешь. Проводили двойной слепой эксперимент по определению насколько он хорошо видит?

UPD

Прошу прощения за, как может показаться, злой каламбур на счет эксперимента. Это было нечаянно. Я не настолько мудак, да и не додумался бы до такой шутки.

Nehc

30.07.2019 16:13Подход АБСОЛЮТНО не серьезный! Подход уровня ПТУшников и ардуины — вы правы. Но при серьезном подходе ценник будет на пару порядков выше. Посмотрите электронные протезы. Вот там все по-взрослому.

Просто обычно такие исследования изначально довольно хорошо финансируются, а потом, в случае удачи — затраты отбиваются. Здесь похоже наоборот — довести проект до ума пытаются за счет первых единичных пользователей, не имея практически никаких ресурсов. В том числе, по всей видимости — и профессиональных. Особенности реабилитационной индустрии в России. Это же их блог? Ну пусть расскажут, почему оно так. (

Мне кажется, ребята могли бы с помощью краудфандинга добиться большего… И тогда может быть была бы возможность проводить испытания прибора и отработку технологии не за счет инвалидов, а плюс/минус бесплатно на добровольцах.

trapwalker

30.07.2019 16:33Мне кажется, ребята могли бы с помощью краудфандинга добиться большего…

Именно! Казалось бы, неужели мало добровольцев? Сколько они там получают на заводе делая мышеловки и прищепки? Тут куда более нужные и перспективные направления. И на этом фоне 6 человек настораживают. И отсутствие подкаста, который напрашивается сам собою, тоже настораживает. И странная СЕОшная статья и отсутствие ютуб-канала… ПТУ-шник смог сделать достаточно симпатично выглядящие очки на распбери и поднять проект, наладить обучение, а не смог вести об этом блог или найти человека. который бы вёл? Настораживает.

Надеюсь мой бомбёж под этой статьёй поднимет ребятам хайпу для разгрома этой шаражки (если они жулики, наживающиеся на инвалидах) или наоборот, привлечет инвестиции, добровольцев и интерес общественности, если ребята правда делают что-то стоящее, а не воду льют.

Nehc

30.07.2019 16:36Согласен…

Я просто хочу верить, что это работает. Ну потому, что это интересная и нужная вещь. Надеюсь, что просто не умеют ребята, что нет финансирования и тп. Будет очень жаль, если Петрики.

Ну и да… Вадим Арцев — тоже с ними в сговоре? Было бы совсем печально.

muhaa

30.07.2019 02:28Все легко гуглится. https://www.seeingwithsound.com/manual_ru/The_vOICe_Training_Manual_ru.htm

Приложение vOICe есть на Playmarket. Поставьте и играйтесь. В чем суть статьи не понял. Наверно продают камеры и обучают пользоваться приложением. А может обычный "герболайф".

trapwalker

30.07.2019 15:33А дайте ссылочку на плеймаркет. Не могу что-то найти, сплошные диктофоны и голосовые приложения какие-то. Я уж грешным делом подумываю про гербалайф.

muhaa

30.07.2019 16:20

hssergey

30.07.2019 16:47Вот если бы это сразу было в исходной статье — ссылка на плеймаркет, на мануал — парочка примеров как изображение преобразуется в звук (хотя бы тех, что в мануале), и дальше текст типа «хотя саму методику пощупать можно бесплатно, но для полноценного использования мы предлагаем железку, у которой оптическая ось камеры совпадает с осью глаз, которую можно носить как очки и соответственно при повороте головы оно будет давать картинку именно туда, куда смотрели бы глаза + методику обучения», то тогда все становится на место, и цена, и курсы, и все нормально бы смотрелось на техническом ресурсе. А так, статья совершенно ни о чем и цель ее только SEO. Что косвенно подтверждается полным отсутствием топикстартера в комментариях…

muhaa

30.07.2019 11:38+1Если погуглить еще минут 5:

Первое упоминание на Ютубе было аж в 2007 году. В новости говорится о неком Peter Meijer, который опробует звуковое зрение. Идея очень простая, очевидная и детально описана (яркость участка изображения передается тоном звука). Выглядит как просто интересный эксперимент, и понятно, что это вовсе не какой-то прорывной супер-алгоритм. Ролик 2007-го года: www.youtube.com/watch?v=I0lmSYP7OcM

Как уже выше написал, сейчас есть приложение на Playmarket от автора, которое хорошо описано и судя по всему сопровождается.

Что касается упомянутого в статье Игоря Трапезникова, то почитайте сами: lifehacker.ru/rabochie-mesta-igor-trapeznikov

Впечатление, как бы это выразиться… Если кратко и очень мягко: есть категория людей, которым нравится изображать из себя ученых, в то время как в действительности они могут справляться только с весьма простыми задачами.

trapwalker

30.07.2019 12:09Эдак, если погуглить, то и статья такая ни к чему. Фотографа фон позвали, на фоне слепых пофоткались… что-то не выглядит эта деятельность конструктивно. Выглядит как попил бабла и пыль в глаза. Ну это, конееечно же, если бы в россиюшке такое, ага. А за бугром-то оно разве ж такое бывает?

на самом делевезде бывает

Nehc

30.07.2019 18:06Тут не поспоришь… вся суть отечественных инноваций. ( Но тут хоть девайс свой есть — уже достижение.

Может я и слишком оптимистичен на их счет… А жаль!

ice2heart

Было бы прикольно, посмотреть на видео с камеры и какой она выдает звуковой выхлоп.

ferosod

Поддерживаю!