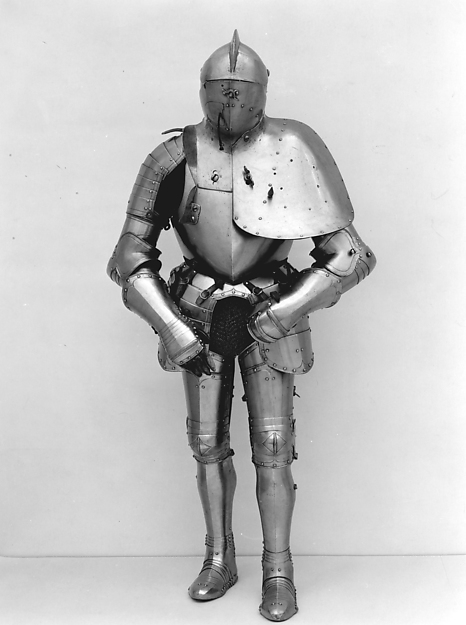

Немецкая броня XVI века для рыцаря и коня

Область оружия и брони окружена романтическими легендами, чудовищными мифами и широко распространёнными заблуждениями. Источниками их часто является недостаток знания и опыта общения с настоящими вещами и их историей. Большинство из этих представлений абсурдны и не основаны ни на чём.

Возможно, одним из самых печально известных примеров будет мнение, что «рыцарей на коней нужно было сажать краном», что является настолько абсурдным, насколько и распространённым мнением, даже среди историков. В других случаях некоторые технические детали, которые не поддаются очевидному описанию, стали объектом страстных и фантастических в своей изобретательности попыток объяснения их назначения. Среди них первое место, по-видимому, занимает упор для копья, выступающий с правой стороны нагрудника.

Следующий текст попытается исправить самые популярные заблуждения, и ответить на вопросы, часто задаваемые во время туров по музеям.

Заблуждения и вопросы о броне

1. Броню носили лишь рыцари

Это ошибочное, но распространённое мнение, вероятно, вытекает из романтического представления о «рыцаре в сверкающих доспехах», картине, которая сама по себе служит причиной дальнейших заблуждений. Во-первых, рыцари редко сражались поодиночке, а армии в средние века и в эпоху Возрождения не состояли полностью из конных рыцарей. Хотя рыцари и были преобладающей силой большинства этих армий, их неизменно – и с течением времени всё сильнее – поддерживали (и противостояли им) пехотинцы, такие как лучники, пикинёры, арбалетчики и солдаты с огнестрельным оружием. В походе рыцарь зависел от группы слуг, оруженосцев и солдат, осуществлявших вооружённую поддержку и следившую за его лошадьми, бронёй и другим оборудованием, не говоря уже о крестьянах и ремесленниках, делавших феодальное общество с существованием воинского класса возможным.

Броня для рыцарского поединка, конец XVI века

Во-вторых, неверно полагать, что каждый благородный человек был рыцарем. Рыцарями не рождались, рыцарей создавали другие рыцари, феодальные лорды или иногда священники. И при некоторых условиях люди неблагородного происхождения могли быть посвящены в рыцарство (хотя рыцари часто считались низшим разрядом знати). Иногда наёмники или гражданские, воевавшие как обычные солдаты, могли быть посвящены в рыцари из-за демонстрации чрезвычайной отваги и мужества, а позднее рыцарство стало возможным приобрести за деньги.

Иными словами, возможность носить доспехи и сражаться в доспехах не была прерогативой рыцарей. Пехотинцы из наёмников, или группы солдат, состоявшие из крестьян, или бюргеры (городские жители) также принимали участие в вооруженных конфликтах и соответственно защищали себя доспехами разного качества и размера. В самом деле, бюргеры (определённого возраста и выше определённого дохода или достатка) в большинстве городов средневековья и Возрождения обязаны были – часто по закону и декретам – покупать и хранить своё собственное оружие и доспехи. Обычно это не был целиковый доспех, но, по крайней мере, в него входил шлем, защита тела в виде кольчуги, тканевые доспехи или нагрудник, а также оружие – копьё, пика, лук или арбалет.

Индийская кольчуга XVII века

В военное время это народное ополчение обязано было защищать город или исполнять военные обязанности для феодальных лордов или союзнических городов. В течение XV века, когда некоторые богатые и влиятельные города начали становиться более независимыми и самонадеянными, даже бюргеры организовывали свои собственные турниры, на которых они, разумеется, носили доспехи.

В связи с этим не каждую деталь доспеха когда-либо носил рыцарь, и не каждый человек, изображённый в доспехах, будет рыцарем. Человека в доспехах корректнее будет называть солдатом [man-at-arms] или человеком в доспехах.

2. Женщины в старину никогда не носили доспехов и не сражались в битвах

В большинстве исторических периодов существуют свидетельства о женщинах, принимавших участие в вооружённых конфликтах. Есть доказательства того, как благородные леди превращались в военных командующих, например, Жанна де Пентьевр (1319–1384). Есть редкие отсылки к женщинам из низшего общества, встававших «под ружьё». Существуют записи, что женщины сражались в доспехах, но никаких иллюстраций того времени на эту тему не сохранилось. Жанна д’Арк (1412–1431), пожалуй, будет самым известным примером женщины-воительницы, и есть свидетельства, что она носила доспехи, заказанные для неё французским королём Карлом VII. Но до нас дошла лишь одна небольшая иллюстрация с её изображением, сделанная при её жизни, на которой она изображена с мечом и знаменем, но без доспехов. Тот факт, что современники воспринимали женщину, командующую армией, или даже носящую доспехи, как нечто, достойное записи, говорит о том, что это зрелище было исключением, а не правилом.

3. Броня была настолько дорогой, что её могли себе позволить лишь принцы и богатые благородные господа

Эта идея могла родиться из того факта, что большая часть выставляемых в музеях доспехов является оборудованием высокого качества, а большая часть доспехов попроще, принадлежавших простым людям и низшим из благородных, была спрятана в хранилищах или утеряна в веках.

Действительно, за исключением добычи доспехов на поле брани или выигрыша в турнире, приобретение брони было очень дорогим предприятием. Однако, поскольку существуют различия в качестве доспехов, должны были существовать и различия в их стоимости. Доспехи низкого и среднего качества, доступные бюргерам, наёмникам и низшему дворянству можно было купить в готовом виде на рынках, ярмарках и в городских магазинах. С другой стороны, существовали и доспехи высшего класса, изготовляемые на заказ в имперских или королевских мастерских и у знаменитых немецких и итальянских оружейников.

Доспехи короля Англии Генриха VIII, XVI век

Доспехи за авторством некоторых из самых известных мастеров представляли собой высшее достижение оружейного искусства и стоили чрезвычайно дорого.

Хотя до нас дошли примеры стоимости доспехов, оружия и оборудования в некоторые из исторических периодов, очень сложно перевести историческую стоимость в современные аналоги. Ясно, однако, что стоимость доспехов варьировалась от недорогих низкокачественных или устаревших, бывших в употреблении вещей, доступных гражданам и наёмникам, до стоимости полных доспехов английского рыцаря, которая в 1374 году оценивалась в ?16. Это был аналог стоимости 5-8 лет аренды дома торговца в Лондоне, или трёх лет зарплаты опытного работника, а цена одного только шлема (с забралом, и вероятно, с бармицей) была больше, чем цена коровы.

На верхнем конце шкалы можно найти такие примеры, как большой комплект доспехов (основной комплект, который при помощи дополнительных предметов и пластин можно было адаптировать для различного применения, как на поле брани, так и в турнире), заказанный в 1546 году немецким королём (позднее – императором) для своего сына. По выполнению этого заказа за год работы придворный оружейник Йёрг Зойзенхофер из Инсбрука получил невероятную сумму в 1200 золотых момент, эквивалентную двенадцати годовым зарплатам старшего придворного чиновника.

4. Броня чрезвычайно тяжела и сильно ограничивает подвижность её носителя.

Спасибо за наводку в комментариях к статье

Полный комплект боевых доспехов обычно весит от 20 до 25 кг, а шлем – от 2 до 4 кг. Это меньше, чем полная экипировка пожарного с кислородным оборудованием, или того, что современным солдатам приходится носить на себе в бою с девятнадцатого века. Более того, в то время, как современное оборудование обычно свисает с плеч или пояса, вес хорошо подогнанных доспехов распределён по всему телу. Только к XVII веку вес боевых доспехов сильно увеличили, чтобы сделать их пуленепробиваемыми, из-за повышения точности огнестрельного оружия. При этом полная броня стала встречаться всё реже, и только важные части тела: голова, торс и руки были защищены металлическими пластинами.

Мнение о том, что ношение лат (оформившихся к 1420-30) сильно уменьшало мобильность воина, не соответствует истине. Снаряжение лат было сделано из отдельных элементов для каждой конечности. Каждый элемент состоял из металлических пластинок и пластин, соединённых подвижными заклёпками и кожаными ремнями, что позволяло совершать любые движения без ограничений, накладываемых жёсткостью материала. Распространённое представление о том, что человек в доспехах едва мог двигаться, а упав на землю, не мог подняться, не имеет оснований. Наоборот, исторические источники рассказывают о знаменитом французском рыцаре Жане II ле Менгре по прозвищу Бусико (1366–1421), который, будучи облачённым в полные доспехи, мог, схватившись за ступени приставной лестницы снизу, с обратной её стороны, взбираться по ней при помощи одних рук. Более того, есть несколько иллюстраций средних веков и эпохи Возрождения, на которых солдаты, оруженосцы или рыцари, в полных доспехах, взбираются на лошадей без посторонней помощи или каких-либо приспособлений, без лестниц и кранов. Современные эксперименты с настоящими доспехами XV и XVI веков и с их точными копиями показали, что даже нетренированный человек в правильно подобранной броне может залезть и слезть с лошади, сидеть или лежать, а потом вставать с земли, бегать и двигать конечностями свободно и без неудобств.

В некоторых исключительных случаях доспехи были очень тяжёлыми или держали носящего их человека практически в одной позе, например, в некоторых типах турниров. Турнирные доспехи делались для особых случаев и носились ограниченное время. Человек в доспехах тогда поднимался на лошадь при помощи оруженосца или небольшой лесенки, а последние элементы лат могли быть надеты на него уже после того, как он устраивался в седле.

5. Рыцарей приходилось сажать в седло при помощи кранов

Это представление, судя по всему, появилось в конце девятнадцатого века в качестве шутки. Она вошла в популярную беллетристику в последующие десятилетия, и эта картина в итоге была увековечена в 1944 году, когда Лоуренс Оливье использовал её в своём фильме «Король Генрих V», несмотря на протесты советников по истории, среди которых был такой выдающийся авторитет, как Джеймс Манн, главный оружейник Лондонского Тауэра.

Как указано выше, большая часть доспехов была достаточно лёгкой и гибкой для того, чтобы не сковывать носителя. Большинство людей в доспехах должны были без проблем суметь поставить одну ногу в стремя и оседлать коня без посторонней помощи. Табурет или помощь оруженосца ускорили бы этот процесс. Но кран был абсолютно не нужен.

6. Как люди в доспехах ходили в туалет?

Один из самых популярных вопросов, особенно среди молодых посетителей музея, к сожалению, не имеет точного ответа. Когда человек в доспехах не был занят в битве, он занимался тем же, чем занимаются люди и сегодня. Он прошёл бы в туалет (который в средние века и в эпоху Возрождения называли уборной или отхожим местом) или в другое уединённое место, снимал соответствующие части доспехов и одежды и предавался зову природы. На поле битвы всё должно было происходить иначе. В этом случае ответ нам неизвестен. Однако, нужно учесть, что желание сходить в туалет в пылу битвы было, скорее всего, в конце списка приоритетов.

7. Военный салют произошёл от жеста поднятия забрала

Некоторые считают, что военное приветствие появился во времена Римской республики, когда убийство по заказу было в порядке вещей, и гражданам при приближении к чиновникам необходимо было поднимать правую руку, чтобы показать, что в ней не скрыто оружие. Более распространено мнение, что современный военный салют пришёл от людей в доспехах, поднимавших забрала шлемов перед приветствием своих товарищей или лордов. Это жест позволял узнать человека, а также делал его уязвимым и одновременно демонстрировал, что в его правой руке (в которой обычно держали меч) не было оружия. Всё это были знаки доверия и добрых намерений.

Хотя эти теории звучат интригующе и романтично, доказательств того, что военный салют произошёл именно от них, практически нет. Что касается римских обычаев, практически невозможно было бы доказать, что они продержались пятнадцать столетий (или были восстановлены во время эпохи Возрождения), и привели к современному военному салюту. Также нет прямых подтверждений теории с забралом, хотя она и более поздняя. Большинство военных шлемов после 1600 уже не оснащалось забралами, а после 1700 на европейских полях сражений шлемы уже редко кто носил.

Так или иначе, военные записи Англии XVII века отражают, что «формальным актом приветствия было снятие головного убора». К 1745 году английский полк Колдстримская гвардия, судя по всему, усовершенствовал эту процедуру, переделав её в «прикладывание руки к голове и поклон при встрече».

Колдстримская гвардия

Эту практику адаптировали и другие английские полки, а потом она могла распространиться и в Америку (во время Войны за независимость) и континентальную Европу (во время наполеоновских войн). Так что правда может находиться где-то посередине, в которой военный салют произошёл от жеста уважения и вежливости, параллельно с гражданской привычкой приподнимать или касаться края шляпы, возможно с комбинацией обычая воинов показывать невооружённую правую руку.

8. Кольчуга – «chain mail» или «mail»?

Немецкая кольчуга XV века

Защитное одеяние, состоящее из переплетённых колец, по-английски должна правильно называться «mail» или “mail armor”. Общепринятый термин «chain mail» – это современный плеоназм (лингвистическая ошибка, означающее использование большего количества слов, чем это необходимо для описания). В нашем случае «chain» (цепь) и «mail» описывают объект, состоящий из последовательности переплетённых колец. То есть, термин “chain mail” просто повторяет одно и то же дважды.

Как и в случае других заблуждений, корни этой ошибки следует искать в XIXвеке. Когда те, кто начинал изучать доспехи, смотрели на средневековые картины, они замечали, как им казалось, множество разных типов доспехов: кольца, цепи, браслеты из колец, чешуйчатая броня, небольшие пластины и т.п. В результате всю старинную броню именовали «mail», различая её только по внешнему виду, откуда и появились термины “ring-mail”, “chain-mail”, “banded mail”, “scale-mail”, “plate-mail”. Сегодня же принято считать, что большинство из этих разных изображений были лишь различными попытками художников правильно отобразить поверхность того типа брони, которую сложно запечатлеть на картине и в скульптуре. Вместо изображения отдельных колец, эти детали были стилизованы при помощи точек, штрихов, закорючек, кружочков и прочего, что и привело к ошибкам.

9. Сколько времени уходило на изготовление полного доспеха?

Однозначно ответить на вопрос сложно по многим причинам. Во-первых, не сохранились доказательства, способные нарисовать полную картину для любого из периодов. Примерно с XV века сохранились разрозненные примеры того, как заказывали доспехи, сколько времени занимали заказы, и сколько стоили различные детали доспехов. Во-вторых, полный доспех мог состоять из частей, сделанных различными оружейниками с узкой специализацией. Части брони могли продаваться в недоделанном виде, а затем за определённую сумму подгоняться по месту. Наконец, дело осложнялось региональными и национальными различиями.

В случае немецких оружейников большинство мастерских контролировалось строгими правилами гильдии, ограничивавшими количество учеников, и тем самым контролировавшими количество предметов, которые мог произвести один мастер и его мастерская. В Италии, с другой стороны, не существовало подобных ограничений, и мастерские могли расти, что улучшало скорость создания и количество продукции.

В любом случае стоит иметь в виду, что производство брони и оружия процветало в средние века и в эпоху Возрождения. Оружейники, изготовители клинков, пистолетов, луков, арбалетов и стрел присутствовали в любом большом городе. Как и сейчас, их рынок зависел от спроса и предложения, и эффективная работа была ключевым параметром успеха. Распространённый миф о том, что изготовление простой кольчуги отнимало несколько лет – это чепуха (но нельзя отрицать, что изготовление кольчуг было очень трудозатратным).

Ответ на этот вопрос получается простым и неуловимым одновременно. Время изготовления брони зависело от нескольких факторов, например, от заказчика, от того, кому было поручено изготовление заказа (количество людей в производстве и занятость мастерской другими заказами), и качества доспехов. Два знаменитых примера послужат нам иллюстрацией.

В 1473 году Мартин Рондель [Martin Rondelle], возможно, итальянский оружейник, работавший в Брюгге, называвший себя «оружейником господина моего бастарда Бургундского», писал своему английскому клиенту, сэру Джону Пастону. Оружейник ставил сэра Джона в известность, что он может выполнить запрос на изготовление доспехов, как только английский рыцарь сообщит, какие части костюма ему потребны, в каком виде, и срок, к которому доспех должен быть завершён (к сожалению, оружейник не указал возможных сроков). В придворных мастерских производство доспехов для высших особ, судя по всему, отнимало больше времени. У придворного оружейника Йёрга Зойзенхофера (с небольшим числом помощников), изготовление брони для лошади и больших доспехов для короля заняло, судя по всему, более года. Заказ был сделан в ноябре 1546 года королём (позже – императором) Фердинандом I (1503–1564) для себя и своего сына, и был выполнен в ноябре 1547. Нам неизвестно, работал ли Зойзенхофер и его мастерская в это время над другими заказами.

10. Детали брони — опора для копья и гульфик

Две детали лат больше других распаляют воображение общественности: одна из них описывается, как «та штука, торчащая справа от груди», а вторая упоминается после приглушённого хихиканья, как «та штука между ног». В терминологии оружия и доспехов они известны как опора для копья и гульфик.

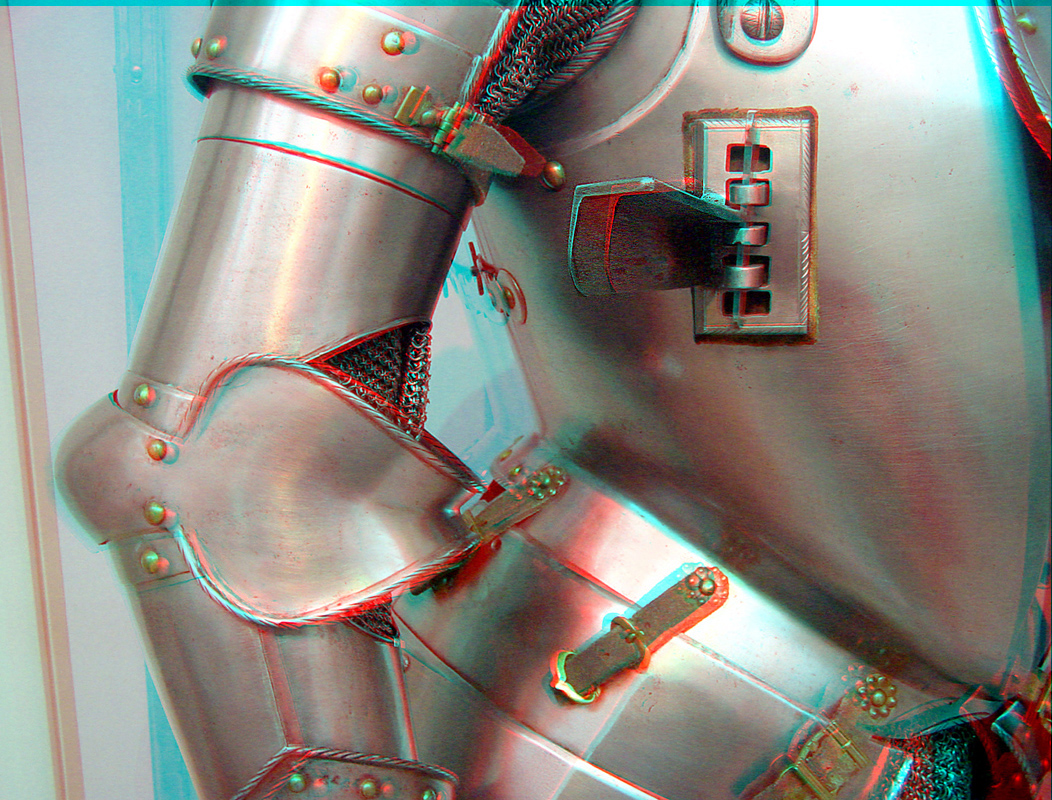

Опора для копья появилась вскоре после появления сплошной грудной пластины в конце XIV века и существовала, пока не начали исчезать сами доспехи. В противоположность буквальному значению английского термина «lance rest» (стойка для копья), её главным предназначением не было принятие на себя веса копья. На самом деле она использовалась для двух целей, которые лучше описываются французским термином «arret de cuirasse» (ограничение копья). Она позволяла верховому воину крепко держать копьё под правой рукой, ограничивая его от соскальзывания назад. Это позволяло стабилизировать копье и балансировать им, что улучшало прицел. Кроме того, общий вес и скорость лошади и седока передавались на острие копья, что делало это оружие очень грозным. Если по цели попадали, опора для копья работала ещё и поглотителем удара, предотвращая «выстрел» копья назад, и распределяя удар по грудной пластине по всей верхней части туловища, а не только по правой руке, запястью, локтю и плечу. Стоит отметить, что на большинстве боевых доспехов опора для копья могла складываться вверх, чтобы не мешать подвижности руки, держащей меч, после того, как воин избавился от копья.

История бронированного гульфика тесно связана с его побратимом в гражданском мужском костюме. С середины XIV века верхняя часть мужской одежды начала укорачиваться так сильно, что перестала прикрывать промежность. В те времена штанов ещё не изобрели, и мужчины носили леггинсы, пристёгнутые к нижнему белью или поясу, и промежность была скрыта за полой, приделанной к внутренней части верхнего края каждой из штанин леггинсов. В начале XVI века эту полу стали набивать и визуально увеличивать. И гульфик остался деталью мужского костюма до конца XVI века. На доспехах гульфик как отдельная пластина, защищающая гениталии, появилась во втором десятилетии XVI века, и оставалась актуальной до 1570-х. Она имела толстую подкладку внутри и присоединялась к броне в центре нижнего края рубахи. Ранние разновидности имели форму чаши, но благодаря влиянию гражданского костюма она постепенно преобразилась в направленную вверх форму. Её обычно не использовали при езде на лошади, поскольку, во-первых, она бы мешала, а во-вторых, бронированная передняя часть боевого седла предоставляла достаточную защиту промежности. Поэтому гульфик обычно использовался для брони, предназначенной для пеших сражений, как в войне, так и на турнирах, и, несмотря на некую ценность в качестве защиты, не в меньшей степени он использовался и из-за моды.

11. Носили ли викинги рога на шлемах?

Один из самых устойчивых и популярных образов средневекового воина – образ викинга, который мгновенно можно распознать по шлему, оборудованному парой рогов. Однако, есть очень мало доказательств того, что викинги вообще когда-либо использовали рога для украшения шлемов.

Самым ранним примером украшения шлема парой стилизованных рогов служит небольшая группа шлемов, дошедшая до нас из кельтского бронзового века, найденных в Скандинавии и на территории современных Франции, Германии и Австрии. Эти украшения были сделаны из бронзы и могли принимать форму двух рогов или плоского треугольного профиля. Эти шлемы датируются XII или XI веком до н.э. Через две тысячи лет, с 1250 года, пары рогов обрели популярность и в Европе и оставались одним из самых часто используемых геральдических символов на шлемах для битвы и турниров в средние века и в эпоху Возрождения. Легко видеть, что два указанных периода не совпадают с тем, что обычно связывают со скандинавскими рейдами, проходившими с конца VIII по конец XI веков.

Шлемы викингов обычно были коническими или полусферическими, иногда сделанными из цельного куска металла, иногда из сегментов, скреплённых полосами (Spangenhelm).

Многие такие шлемы оборудовались и защитой лица. Последняя могла принимать форму металлического бруска, закрывающего нос, или лицевого листа, состоящего из защиты носа и двух глаз, а также верхней части скул, или же защиты всего лица и шеи в виде кольчуги.

12. Броня стала не нужна из-за появления огнестрельного оружия

В общем и целом, постепенный упадок брони происходил не из-за появления огнестрельного оружия, как такового, а из-за его постоянного улучшения. Поскольку первое огнестрельное оружие появилось в Европе уже в третьей декаде XIV века, а постепенный упадок брони не был отмечен вплоть до второй половины XVII века, броня и огнестрельное оружие существовали вместе более 300 лет. В течение XVI века предпринимались попытки изготовить пуленепробиваемую броню, либо путём усиления стали, либо через утолщение доспехов или добавления отдельных усиливающих деталей сверху обычной брони.

Немецкая пищаль конца XIV века

Наконец, стоит отметить, что броня так и не сошла полностью на нет. Повсеместное использование шлемов современными солдатами и полицией доказывает, что броня, хотя и поменяла материалы, и, возможно, потеряла часть важности, всё ещё является необходимой частью военного оборудования во всём мире. Кроме того, защита туловища продолжала существовать в виде экспериментальных грудных пластин во время американской гражданской войны, пластин лётчиков-стрелков во Второй мировой войне и пуленепробиваемых жилетов современности.

13. Размер брони говорит о том, что в Средние века и в эпоху Возрождения люди были меньше

Медицинские и антропологические исследования показывают, что средний рост мужчин и женщин с веками постепенно увеличивался, и этот процесс, благодаря улучшению диеты и здоровья общества, за последние 150 лет ускорился. Большинство дошедших до нас доспехов XV и XVI веков подтверждают эти открытия.

Однако, при составлении таких общих выводов на основе доспехов, необходимо рассмотреть множество факторов. Во-первых, полная и однородная ли это броня, то есть, все ли части шли друг с другом, тем самым давая правильное впечатление о её изначальном хозяине? Во-вторых, даже высококачественная броня, сделанная на заказ для конкретного человека, может дать приблизительное представление о его росте, с погрешностью до 2-5 см, поскольку перекрытие защит низа живота (рубаха и набедренные щитки) и бёдер (набедренники) можно прикинуть лишь приблизительно.

Доспехи встречались всех форм и размеров, в том числе, доспехи для детей и юношей (в отличие от взрослых), и существовали даже доспехи для карликов и гигантов (часто встречавшихся при Европейских дворах в качестве «диковин»). Кроме того, необходимо учитывать и другие факторы, такие, как разница в среднем росте между северными и южными европейцами, или просто тот факт, что всегда были необычно высокие или необычно низкие люди, если их сравнивать со средними современниками.

Среди известных исключений есть и примеры у королей, такие, как Франциск I, король Франции (1515–47), или Генрих VIII, король Англии (1509–47). Рост последнего составлял 180 см, о чём сохранились свидетельства современников, и что можно проверить благодаря полудюжине его доспехов, дошедших до нас.

Броня немецкого герцога Иоганна Вильгельма, XVI век

Броня императора Фердинанда I, XVI век

Посетители Metropolitan Museum могут сравнить немецкие доспехи, датируемые 1530 годом, и боевую броню императора Фердинанда I (1503–1564), датируемую 1555 годом. Обе брони не полны, и размеры их владельцев даются лишь примерно, но всё же разница в размерах поражает. Рост владельца первых доспехов составлял, видимо, порядка 193 см, а обхват груди – 137 см, в то время как рост императора Фердинанда не превышал 170 см.

14. Мужская одежда запахивается слева направо, потому что изначально так закрывалась броня.

Теория этого утверждения состоит в том, что некоторые ранние формы брони (защита из пластин и бригантина XIV и XV веков, армет — закрытый кавалерийский шлем XV—XVI века, кираса XVI века) были сконструированы так, что левая сторона накладывалась на правую, чтобы не дать проникнуть удару меча противника. Поскольку большинство людей – правши, большинство проникающих ударов должны были прийти слева, и, при удачном раскладе, должны были скользнуть по броне через запах и направо.

Теория убедительная, но не существует достаточных доказательств того, что современная одежда была подвержена прямому влиянию подобной брони. Кроме того, хотя теория защиты брони может быть правдивой для средних веков и эпохи Ренессанса, некоторые примеры шлемов и нательных доспехов запахиваются в другую сторону.

Заблуждения и вопросы по режущему оружию

Меч, начало XV века

Кинжал, XVI век

Как и в случае с бронёй, не все, кто носил меч, были рыцарями. Но идея о том, что меч – прерогатива рыцарей, не так уж далека от истины. Обычаи или даже права носить меч изменялись в зависимости от времени, места и законов.

В средневековой Европе мечи были главным оружием рыцарей и всадников. В мирные времена носить мечи в общественных местах имели право лишь лица благородного происхождения. Поскольку в большинстве мест мечи воспринимались как «оружие войны» (в отличие от тех же кинжалов), крестьяне и бюргеры, не принадлежавшие к классу воинов средневекового общества, не могли носить мечи. Исключение из правила делали для путешественников (граждан, торговцев и пилигримов) из-за опасностей путешествия по суше и морю. В стенах большинства средневековых городов ношение мечей было запрещено всем – иногда даже и благородным – по крайней мере, в мирные времена. Стандартные правила торговли, часто присутствовавшие на церквях или ратушах, часто также включали примеры разрешённой длины кинжалов или мечей, которые можно было беспрепятственно носить в пределах городских стен.

Без сомнения, именно эти правила породили представление о том, что меч является эксклюзивным символом воина и рыцаря. Но из-за социальных перемен и новых техник боя, появившихся в XV и XVI веках, для граждан и рыцарей стало возможным и допустимым ношение более лёгких и тонких потомков мечей – шпаг, в качестве ежедневного оружия для самозащиты в общественных местах. И до начала XIX века шпаги и небольшие мечи стали непременным атрибутом одежды Европейского джентльмена.

Распространено мнение, что мечи средних веков и эпохи Возрождения были несложными инструментами грубой силы, очень тяжёлыми, а в результате, не поддающимися обращению для «обычного человека», то есть, весьма неэффективным оружием. Причины этих обвинений легко понять. Из-за редкости сохранившихся экземпляров мало кто из людей держал в руках настоящий меч средних веков или эпохи Возрождения. Большинство таких мечей было добыто в раскопках. Их ржавый сегодняшний вид легко может создать впечатление грубости – словно сгоревший автомобиль, потерявший все признаки былого величия и сложности.

Большинство настоящих мечей средних веков и эпохи Возрождения говорят о другом. Одноручный меч обычно весил 1-2 кг, и даже большой двуручный «военный меч» XIV-XVI веков редко весил более 4,5 кг. Вес лезвия был уравновешен весом рукояти, и мечи были лёгкие, сложные и иногда очень красиво украшенные. Документы и картины показывают, что такой меч в опытных руках можно было использовать с ужасной эффективностью, от отсекания конечностей до проникновения сквозь броню.

Турецкая сабля с ножнами, XVIII век

Японская катана и короткий меч вакидзаси, XV век

У мечей и некоторых кинжалов, как Европейских, так и азиатских, и оружия из исламского мира, часто на лезвии присутствует один или несколько желобков. Заблуждения об их предназначении привели к появлению термина «кровосток». Утверждается, что эти желобки ускоряют отток крови из раны оппонента, таким образом усиливая эффект ранения, или что они облегчают вынимание лезвия из раны, что позволяет легко вынимать оружие без поворотов. Несмотря на развлекательность таких теорий, на самом деле предназначением этого желобка, называемого долом, состоит лишь в облегчении лезвия, уменьшении его массы без ослабления лезвия или ухудшения гибкости.

На некоторых Европейских клинках, в частности, мечах, рапирах и кинжалах, а также на некоторых боевых шестах, эти желобки имеют сложную форму и перфорацию. Такая же перфорация присутствует на режущем оружии из Индии и Ближнего Востока. На основании скудных документальных свидетельств, считается, что эта перфорация должна была содержать яд, чтобы удар гарантированно привёл к смерти противника. Это заблуждение привело к тому, что оружие с такой перфорацией начали называть «оружием наёмных убийц».

Хотя отсылки к индийскому оружию с отравленным лезвием и существуют, и в Европе эпохи Возрождения могли встречаться подобные редкие случаи, истинное назначение этой перфорации вовсе не такое сенсационное. Во-первых, перфорация приводила к избавлению от части материала и облегчала лезвие. Во-вторых, она часто делалась в виде изысканных и сложных узоров, и служила как демонстрацией умения кузнеца, так и украшением. Для доказательства необходимо указать лишь на то, что большая часть этих перфораций обычно находится вблизи рукояти (эфеса) оружия, а не с другой стороны, как это нужно было бы делать в случае с ядом.

Комментарии (248)

SinsI

22.08.2016 12:25Судя по вики, указанный вес мечей всё равно завышен процентов на 30 — тот же римский гладий был от 700 грамм до килограмма, а двуручники больше 3.2кг — почти целиком декоративно-церемониальные.

И какие могут быть украшения на реальном боевом мече?maxpsyhos

22.08.2016 12:29+1Они вполне могут быть на «генеральском» мече. То есть у человека, который хоть и находится в гуще событий, и боевой меч ему всё-таки нужен, но при этом занят в основном командованием и непосредственно в драку особо не лезет.

myldy

22.08.2016 13:15+2Украшения в основном касались рукояти.

Человеку свойственно облагораживать предметы своего регулярного долговременного использования. Это как бойцы автоматы разукрашивают в горячих точках, как пилоты делали отметки рисунки (отметки) на своих самолетах

rfvnhy

22.08.2016 13:24+2Рукоять должна в 1ю очередь быть практичной.

Не выскальзывать даже из очень потной (окровавленной) ладони.

Обычно или дерево или кожа.

А вот для парадного оружия сделать очень красивую, но абсолютно непрактичную рукоять — вполне нормально. Ведь обычно только рукоять во время парада и видно.

rfvnhy

22.08.2016 13:22Ну вес мечей это настолько спорный момент…

Слишком много мнений, слишком много вариантов…

Еще веселее пожалуй смотреть за спором «на сколько лук »...." бил дальше чем лук "..." (ну или с какого расстояния пробивал "..." доспех)

Я считаю на основании кучи перекопанной литературы и тех нескольких мечей, что успел подержать на реконструкциях что вес одноручника был в пределах 1-1.5кг

Все что встречается с большим весом было или малопрактичным или сильно «под человека» (ну встречались качки и в то время) или под узкие задачи, где более легкий меч не справлялся… Но возможно что в таких случаях использовалось более одного оружия.

А дальше нельзя забывать про мечи, которые использовались только в конном бою и скорее как копье… Еще добавим парадные…

Так что в музеях вполне могут быть выставлены и 10 килограммовые мечи. Вот только махать им во время битвы как то не очень… Ну или на 1-2 удара при самой первой сшибке. А дальше бросил и достал что-то более легкое…

Либо это чисто дуэльное оружие для ристалища. Где зрелищность иногда выше результата. Ну и противник один, не надо махать слишком долго…

shamshev

22.08.2016 15:53На основании источников и достоверной информации от знакомых музейных сотрудников — вес одноручного меча в 14-15 вв был около 1.1 кг.

В современной реконструкции не всегда разрешены уколы — поэтому и появляются более тяжёлые клинки, рассчитаные под удар.

В музеях часто встречаются парадные и церимониальные экземпляры — они просто лучше сохранились.

К слову рапира (которая в русском языке часто именуется шпагой) весила 1.3-1.5 кг, но у неё был другой баланс и другая техника фехтования.

С двуручными мечами — слишком большой разброс по весу (в зависимоти от века и назначения).

Известные тренировочные полутораручные клинки (федершверты) весили 1.4 кг при длинне около 1.3 м

А вот древковое двуручное оружие вполне могло весить под 4-5 кг (в зависимости от комплекции человека).

rfvnhy

22.08.2016 19:13>вес одноручного меча в 14-15 вв был около 1.1 кг.

русского меча?

немецкого?

что за «среднее в веке...», без указания даже страны…

Все же для каждой страны еще немного разнилось. И 1.1 это _средний_ вес.

Ну не могли они все дружно делать ровно 1.1 кг =)

по реконструкциям — есть для «помахать», а есть «на стенку повесить»

2е иногда более аутентичные по форме/весу, но чаще делаются из обычного железа.

Опять же а на «порез» не рассчитаны никогда были?

shamshev

23.08.2016 00:091. Вес «европейского» меча, так как в данном случае речь в первую очередь идёт о рыцарях. В принципе есть статья в википедии, которая как раз этот вес и указывает. Можно запариться по источникам — но мне лень это делать. Очень много статей на эту тему выложено на сайте MReen

2. Если всегда использовать одну и ту же заготовку, то вес меча не будет сильно меняться (это вообще логично). Ну и не пришли же все мастера к такому весу сразу — всё достигается практикой и отзывами.

3. Здесь не стоит путать реконструкторское «оружие» и сувениры. Понятное дело, что реальное оружие было заточено, так что резаные раны тоже были. Про это я вообще ничего не писал.

Sleepwalker_ua

24.08.2016 13:38Как человек, который регулярно махается подобными железяками, соглашусь — для среднестатистического мужика\парня в более-менее нормальной физ форме одноручник где-то в пределах 1.3...1.6кг самое то (по балансу и длине поправка еще конечно)… двуручник — 3, 4кг от силы пожалуй, ибо если дальше — то уже тупо сказывается инерция, которая становится бешеной и управлять этой железякой очень непросто.

Все остальное — либо показательное (то бишь для понтов), либо крайне узкоспециализированное — например, те же швейцарские эспадоны, которыми копья в строю ломали и отбивали… Но там уже надо быть или как Клиган Гора, или иметь офигенное прикрытие тылов и флангов, иначе очень быстро пошинкуют на мелкие кусочки обладатели колющих клинков и\или легкого оружия и доспеха, который не сковывает движения…

RomanArzumanyan

22.08.2016 13:33+1В музеях сохранились самые лучшие экземпляры на то время, вот и вся причина. Если лезвия не выщерблены, то этими мечами, скорее всего, никогда не орудовали.

rfvnhy

22.08.2016 14:20+1Ну сохранялись в 1ю очередь красивые и парадные — причем зачастую передавались из поколение в поколение…

Иногда продавались как диковины (сабли на Руси) или трофеи…

Поэтому большинство и сильно разукрашено и малопрактично, но при этом красиво.

А вот «боевое» оружие никто особо не ставил целью сохранить для потомков, его часто перековывали (если были какие-то изменения) или пускали на сырье для других целей… В итоге в оружейных оставалось опять таки парадное/наградное/красивое или «современное», которое использовалось в бою на данный период.

Так что из боевого оружия только раскопки курганов/могил и мест битв могут что-то принести на алтарь науки. Опять же после битвы победители собирали трофеи, а железо в те времена ценилось и собирали даже обломки…

Ну и на выставке в музеях стараются показать красивые экземпляры, а не ржавые полосы…

Если хотите посмотреть на более-менее реальное оружие — лучше смотреть не выставки, а в краеведческих музеях…

25080205

22.08.2016 23:45+2Тогда люди были чуть другие — зачем носить в бою же цыетастую одежду с перьями, хвостами, всяческими шарфами… Даже шоссы делали разных цветов, правая штанина одного цыета, левая другого. Вполне серьезные люди. Зачем? А вот перло их от такой «красоты». Так что неукрашенное оружие — воспринималось как дешевое и низкокачественное, а всякие рюшечки — наоборот, повышали ценность. Сейчас тоже это не до конца изжито — автомобиль для водителя глобально не отличается от оружия для воина — разве мало желающзих «оттюнинговать» внешне авто до полной потери здравого смысла?

rfvnhy

23.08.2016 20:05+2А вы подумайте например что флажок на пике был не только «красотой», но имел и утилитарное предназначение — что бы кровь по древку до руки не дотекла, скользким древко не сделала…

Плюмаж то же мог смягчить удар, а иногда и дезориентировать противника (воин казался выше чем на самом деле)

По крикливым цветам — сильно дальнобойного точного оружия почти не было, даже луки обычно использовали для применения «по площадям», поэтому «камуфляж» в одежде и редко использовался.

Вместе с тем яркие цвета, одежда сшитая из разных кусков (правая и левая половина разного цвета например) вполне могла помочь хотя бы немного дезориентировать противника в ближнем бою, «ломала» силуэт и мешала точному прицелу. (в поздних войнах был такой камуфляж для кораблей, когда корабль раскрашивали крупными прямолинейными кусками, которые мешали определить тип корабля по силуэту, да еще на фоне береговых скал мешали обнаружению)

что-то подобное могли использовать и в тех битвах, возможно не как основу брали цвет, но как вспомогательный… но это все было не массовым.

Так что надо смотреть по месту что давали все эти висюльки/хвосты/плюмажи/…

Вполне возможно что кроме украшательства была и какая-то утилитарная цель…25080205

23.08.2016 21:56+1Есть и такое дело — психологически подавить противника габаритами, стразшной рожей на шлеме и т.п. Но, полагаю, основным было все же желание выделиться. Воин был, в массе, небогатым и, фактически, все ценное, что у него было — это его боевое снаряжение. Соответственно, вполне логична фаллометрия, в том числе по «рюшечкам».

Гикам это трудно понять — но и сейчас айфон со стразами не редкость, многие элементы одежды и вся ювелирка не имеют практического смысла. Тем не менее… Даже в хайтеке «рюшечки» в наличии — зачем на моей Logitech G910 глянцевая рамочка по краю? И окошко под запястьем левой руки тоже. Хоть бы LCD экран туда вставили что ли… Про оружие — смотрите на охотничье, что там только не вытворяют, ой… И эти узоры реально трудоемкие и оттого повышают и без того немалую цену — тем не менее расписного оружия как бы не больше, чем нормального. И вообще, совсем еще недавно технику разукрашивали без причины — швейная машина вся резная и расписана под хохлому — зачем? Ну вот, надо так… Станина чугуниевая начала прошлого века на заводе — тоже с рюшечками, а, казалось бы, зачем они там, в цеху? Но вот отливал же кто-то и решил добавить узорчег… В общем, украшательство ради украшательства, было в норме вещей тогда и не полностью изжито сейчас, даже у гиков :-)

Fearen

23.08.2016 11:23Первое — какой период времени мы рассматриваем? В древнем Риме мечи делали не из стали, они были короткие, широкие плохо сбалансированны — ограничение материала. В 10 веке начали появляться стальные мечи похожие на римские. 12-13 век рассвет одноручных мечей, но всё равно лезвие было довольно широким, вес около 1,5 кг. с 14 века появляются пластинчатые доспехи — одноручный меч становится бесполезным, наступает эпоха двуручников, вес большинства около 3 кг. Потом уже появляются шпаги, рапиры и т.д. Не забывайте что на вес и длину меча сильно влияли познания в металлургии, а так же против каких доспехов и для какой цели он применялся. Вообщем гонка оружия против брони никогда не прекращалась.

Tujh

23.08.2016 12:02Двуручники же вообще отдельная тема в истории развития мечей и появились они не из-за возникновения пластинчатых доспехов. К тому же они быстро сошли на нет.

Я сейчас на память пишу, но по-моему, первое боевое применение двуручных мечей было со стороны шотландцев против английской кавалерии. Задача таких мечников состояла в том, что бы после того, как пикинеры остановят наступление кавалерии подрубать ноги лошадям не давая конным развернуться или выйти из стычки.

Fearen

23.08.2016 13:11Насчёт первого появления точно не скажу. Насчёт применения верно — использовали против кавалерии, использовали стоя за щитами во 2-3 ряду для перерубания алебард и древкового орудия ( хотя по мне как-то сомнительно). А вот латный доспех способствовал распостранению полуторников и двуручников. Хотя бы ещё и потому что щит стал практически не нужен, одноручный меч не пробивал пластинчатый доспех. И ещё один аспект — двуручные мечи в большинстве использовались как колющие оружие, против хорошо защищённого противника им махать смысла малою

Tujh

23.08.2016 13:32Сейчас бегло пробежался по статьям — везде говорится, что двуручники — или чисто поединческие, или против кавалерии и охраны VIP-особ. Латника проще тем же чеканом было достать.

Про полуторники — соглашусь. Но с оговорокой, что дело не в том, что одноручный не пробивал доспех, полуторный так же не пробьёт, но полуторный даст возможность попасть в незащищённые части с бОльшего расстояния чем одноручный именно колющим приёмом.

rfvnhy

23.08.2016 19:56двуручник он или для поединка один на один (те в случае турниров и тп) или для конного боя, причем в этом случае он часто применялся как аналог копья.

Tujh

23.08.2016 14:09Кстати, может мы с вами о разных вещах говорим?

Полные двуручные мечи явились поздним результатом эволюции большого меча. Их создание стало ответом на появление все более тяжелых доспехов. Известно несколько форм и размеров таких мечей. Важно отметить, что по способам применения полный двуручный меч эпохи Возрождения не имел ничего общего со своим средневековым предшественником. Собственно двуручный меч (то есть, оружие, конструктивно предназначенное для держания его только двумя руками) в Средневековье не использовался.

В чистом виде двуручный меч появился в конце шестнадцатого столетия и был наиболее распространен в семнадцатом веке. Чаще всего встречаются шведско-германские модели Dopplehandler, Bidenhandler, Zveinhandler, и все они в исторической перспективе, достаточно «молоды». В Англии двуручный меч появился примерно в восьмидесятых годах пятнадцатого столетия. Он встречается иногда под названием slaugensword, которое происходит от германского schlachterschwerter (боевой меч)… Типовой клинок такого оружия был длиной около 1.8 метров (6 футов), часто имел круглую гарду и особо длинную рукоять ( 35-40 см.). Вес такого меча был в пределах от 2 до 3 кг. и более. Некоторые клинки были довольно тонкими для таких размеров, также встречались мечи с закругленными и тупыми концами. Полные двуручные мечи имели рукоять с круглой гардой и усиливались крестовиной размахом до 30 сантиметров. Многие мечи имели заостренные фланцы, выступающие из клинка на расстоянии 10-20 сантиметров от гарды. Эти фланцы назывались parrienhaken и предназначались для дополнительной защиты от вражеского клинка, который мог соскользнуть на руки.

Такие мечи были медленным оружием, но в обороне они были эффективны, так как могли моментально заблокировать или защемить вражеский клинок.

Двуручные мечи использовались и для нападения. Наиболее известен в таком применении шотландский клеймор claymore, который был создан на основе шотландских длинных мечей. Эти мечи шотландские горцы использовали в борьбе с англичанами в шестнадцатом веке. Под таким же названием известен также и более поздний палаш шотландских горцев, который полностью защищал кисть корзинчатой гардой. С конца восемнадцатого столетия оба эти меча известны под одинаковым названием, что часто приводит к путанице.

Fearen

23.08.2016 14:20Да, проблема именно в терминологии, простите за путаницу, русский не мой родной язык, с терминами бывают проблемы. Я говорил о двуручных мечах имея ввиду longsword ( длинна клинка 80-110 см) Их и начали использовать в 14 веке. Вы пишите про Greatsword и про Zveinhandler — огромные мечи которые появились немного позже.

Tujh

23.08.2016 14:34Я вам скажу, что по русски Вы говорите лучше некоторых native speaker :)

Всё же longsword в русскоязычной литературе — это полуторный меч. Иногда — бастарды, которые некоторые считают переходной формой от полуторного к полному двуручному.

Fedorchik

24.08.2016 14:47Кстати англоязычные источники сейчас бастардами называют переходные варинты между arming sword (одноручный меч) и longsword (двуручный меч).

Tujh

24.08.2016 14:55Всё течёт, всё меняется, спасибо за информацию.

shurix83

25.08.2016 16:37Всё-таки longsword это не двуручный и не полуторный меч, а классический длинный меч — тот самый, который является символом рыцарства. Далёко не всегда они имел полуторный хват. В этом свете его правильно было бы называть просто мечом, но научная терминология не терпит путаницы, поэтому и используется термин «длинный меч».

Tujh

25.08.2016 16:56Я написал выше, что могу что-то и перепутать. Хотя помню, что в ряде переводной литературы всё же приравнивали longsword к полуторному. Но тут ещё дело в качестве перевода и профессионализме переводчиков, я думаю.

rfvnhy

23.08.2016 19:58Пластинчатые доспехи прекрасно пробиваются колющим ударом под углом.

Особенно если это чешуйчатые — снизу вверх удар проходит спокойно.

Плюс удары по сочлениям и открытым местам…

Просто двуручников стало мб больше, но никак они одноручные не могли заменить совсем…

Fearen

23.08.2016 22:41Насчёт чешуйчатых (ламеляров) может быть, но удар под чешую очень мало вероятен. Так же насчёт ударов по сочлениниям и открытым местам. Насчёт пластинчатых доспехов — они и полуторником не пробиваются никак, про одноручник вообще молчу. Поверте, я 12 лет занимюсь и фехтованием и изготовлением доспехов.

Двуручников и стало намного больше, так как щит стал практически не нужен и освободилась рука, с помощью которой можно держать меч подлинее.

Вообще самый простой способ прикончить латника это его повалить и колоть мечом или стилетом под шлем. Но, интересный факт — рыцарей не убивали, не принято было. Их просто брали в плен. Это конечно только в Европе работало, но всё же =)

JayK

25.08.2016 07:14http://zbroya.info/storage/medias/2013/10/15/08/15053_1000_2.jpg

Делать нечего людям только ковать из высококачественного сырья всякие полуторники, потом еще по сочленениям им попадать, когда можно взять и с минимальными переделками получить из сельхозинвентаря кунштюки после удара которыми ни один самый породистый рыцарь ни в каких самых от кутюр дизайнерских спецдоспехах сам уже не встанет…

Ясно понятно что никакие реконструкторы это не применяют, тк удар даже люминиевым боевым цепом легко может привести к пенсии по инвалидности)

serg65535

22.08.2016 12:33+2Полагаю, тут уместно добавить, что волнистые лезвия мечей (фламберги) – это не столько показ искусства кузнеца, сколько попытка совместить большую длину режущей кромки, как у кривой сабли, и большую кинетическую энергию тяжёлго меча. Одно время Святой Престол даже пытался запретить применять фламберги против христиан, наравне с арбалетами – настолько тяжёлые раны они наносили.

Foolleren

22.08.2016 12:48У фламбергов куча достоинств, они оставляют широкую плохо заживающую (из-за того разрез делается много раз выступающими участками лезвия, из за чего его иногда даже называют ядовитым мечом) их проще вытащить из тушки — ширина раны больше ширины лезвия, по ним не скользит меч противника к эфесу, что осложняет проведение многих приёмов, но они чертовски сложны в изготовлении, потому что все эти изгибы надо проковать, подделки в которых форма лезвия получена проточкой не отличаются прочностью и с большой вероятностью ломаются в процессе боя.

Bercut_bird

22.08.2016 13:54Большинство мифов про фламберги довольно сомнительны. Например, не думаю, что кого-то так уж сильно будет волновать ширина раны, полученной при ударе двуручным ломом (для одноручных волничтых клинков это еще может быть оправдано). Да и проблемы с застреванием оружия в ране тоже надуманны.

maxpsyhos

22.08.2016 14:05Проблема застревания не в ране, а в окружающем рану куске железа.

rfvnhy

22.08.2016 14:23А в костях они не застревали? А в одежде? (поддоспешник достаточно толстый и иногда многослойный)

Так что скорее — комплексно.

Bercut_bird

23.08.2016 08:59Лучше разок показать :). Вот тут видео рубки фламбергом доспехов. Да, фламберг тупой, но вполне себе понятно, что заклинить его всеми этими жестянками, а тем более мясом и косточками, будет весьма проблематично. Разве что каким-нибудь богатырским уколом в подмышку на всю длину лезвия.

2PAE

23.08.2016 12:15Честно слово, мне кажется что в данном случае, вообще без разницы чем бы он молотил манекен. В смысле формы лезвия. Разве что круглый лом имел большую площадь контакта.

P.S. Смотрел без звука.

Bercut_bird

23.08.2016 16:18Именно! Двуручному лому не важно, какую плохо заживающую рану он за счет формы нанесет. Лому не важно, что он за счет волнистой формы лезвия имеет несколько большую пробивную способность. И да, лом, при двуручном удержании с мощным рычагом — хрен застрянет в чем бы то ни было.

Foolleren

22.08.2016 14:32Конечно надуманы, а вы ткните свиные рёбра ножом поперёк рёбер, а потом попробуйте достать.

Bercut_bird

22.08.2016 15:11+3Как забавно, что вы спросили именно это :).

Я ножевым боем занимаюсь давно, и свиных-бараньих ребер ножами размеров до кукри и мачете включительно переколотил немало. Благо у нас специальный выездной «шашлык» раз-два в год уже много лет проходит. Именно поэтому и утверждаю: застревание клинков в ране — это мифология на уровне кровостоков и пудовых мечей. Не то, чтобы подобного вообще не случается, но событие слишком редко, чтобы заради него сложнейший и дорогущий клинок создавать.

Я уж молчу про то, что застревания в кости часты именно для клинков сложной формы, со всякими пилами и прочими кишкодерами. Гладкое прямое лезвие заклиниваться просто не желает.

Foolleren

22.08.2016 16:14А я время от времени режу мясо у себя дома, в случае особого везения если нож не до конца рубит кость, застревает очень даже прилично.

UPD. и да фламберг это как раз гладкое, но волнистое лезвие.

Bedal

22.08.2016 15:28Тут путаница.

Во-первых, о фламбергах:

— тяжёлые мечи — это аналог топора, которым не нужно особо целиться.

— у мечей есть недостаток — прямое лезвие, которое приводит к большой поверхности контакта и ухудшает возможности по прорубанию доспехов.

— фламберги появились как попытка улучшить бронепробиваемость меча именно при рубке.

— все чудеса про шикарные раны — поздние ужастики, цель была — рубка доспехов.

— практической пользы от волнистого лезвия было мало, и такое оружие было по большинству парадными понтами.

Во-вторых, оружие, за одно обладание которым сразу пускали под нож, и даже заочно отлучали от церкви — это не фламберги (и даже не обязательно мечи), а мечеломы. Мечелом — помесь расчёски и пилы, предназначенная для ломания лезвий чужих мечей. А те — слишком дорого стоили их владельцам и потому сволочам с мечеломами пощады не было.

Впрочем, как собственно оружие мечеломы были слабы, и любители ими орудовать повывелись довольно быстро.

Gozdi

22.08.2016 15:44Рубка доспехов мечом, как рубка «гирь из мягкого металла» (с)

Bedal

22.08.2016 22:14Не очень понял, что Вы имеете в виду, извините. Есть три способа добраться до тёплого внутри доспеха: рубящий удар, колющий и режущий. Меч может и колоть, но, поскольку в обсуждение попали фламберги — речь именно о рубящем ударе.

Ну, а резать — удел очень романтической, но крайне слабой технологически Японии.

Gozdi

23.08.2016 12:34Копирайт гуглится и упомянут на одном малоизвестном ресурсе. Рубить доспехи практически безнадежное дело мечом. Для добывания «краба» из панциря существовали узкоспециализированные девайсы.

Bedal

23.08.2016 12:49_Нынешняя_ слава — больше следствие экзотичности этих самых «узкоспециализированных». Массовое оружие были — мечи (оставив копья и прочеее длинно-колющее в стороне, не о них сейчас речь) и вскрывали — ими.

Источник мне известен, только Ваша речь от этого осмысленнее не стала. Мне вообще много «малоизвестных» знакомо, я в Сети с 91го, так что оцениваю подобные фигуры речи как попытку схохмить при неспособности сформулировать.

Gozdi

27.08.2016 12:16«Хохмить с сотового телефона», с существующим интерфейсом, крайне не удобно.

Рубка доспеха (пластины) мечом закончится поломкой клинка, туплением кромки и зазубринами.Idot

27.08.2016 17:13— Для самурайского меча — один из тестов качества это рубка шлема, который хороший меч при ударе с двух рук должен разрубить.

— В Викторианской Англии XIX века на праздниках в качестве одной из забав рубили саблей по кирасе (результат правда, не известен, просто описано что рубили).

— Средневековые миниатюры содержат картинки на которых видно как мечом прорубили горшковый шлем «ведро».

PS читал разбор прорубленного шлема XV века: как оказалось кузнец пытаясь его закалить, нечаянно перекалил и он стал хрупким, так что при ударе он целым треснувшим куском проломился внутрь. Но надо признать судя по повреждению его приложили не мечом, а чеканом

vdonich

30.08.2016 00:39рубка шлема

А можно источник какой-нибудь? Ибо я, признаться, сомневаюсь.

Возможно, не прорубание шлема имеется ввиду, а не сломается ли клинок?

в качестве одной из забав рубили саблей по кирасе

(пошлые шутки про «ради забав» пропущены)

мечом прорубили горшковый шлем «ведро»

Возможна мисинтерпретация. Достаточно долго рисовали в одной плоскости, и что имелось ввиду зачастую неясно.Idot

30.08.2016 17:06+1Прежде всего, при использовании в бою, удар меча отнюдь не редко попадал по доспеху. Но меч после этого никто не выбрасывал.

Доспех в Средние Века чаще всего был из мягкого железа, а не из-за закалённой стали. Так как доспех из мягко железа проминается, а затем правится молотком в полевых условиях. Доспех из закалённой стали может пойти сколами, и вообще его починка гиморна. Хороший меч от удара по мягкому железу не особо сильно пострадает.

Доспехи из закалённой стали обретать распространение с развитием металлургии в высокое средневековье, читай в Возрождение. Но, тогда же получили распространение дешёвые доспехи дерьмового качества для наёмников (как хреновый металл, так и просто малая толщина). То есть меч при ударе по VIP'у в закалённом доспехе мог пойти сколами, и в тоже время мог прорубить дешёвое дерьмо.

Рубка шлема катаной

— текст http://www.shinkendo.com/kabuto.html (удачно, шлем разрублен)

— видео https://www.youtube.com/watch?v=6lc5Xv0Vc-I (неудачно, шлем прорублен, но не разрублен)

Не вижу причин, невозможности сделать такое европейским полуторным мечом с двух руки.

На картинках шлемы — явно разрублены, но только вот эти иллюстрации идут к… Библии (sic!). Авторы иллюстраций до Возрождения рисуя иллюстрации к библейским сюжетам, рисовали современных им людей, в том числе и рыцарей. Верить таким картинкам или нет — решать Вам.

vdonich

30.08.2016 20:08Имею пару возражений по существу.

Начнем с исходного утверждения:

— Для самурайского меча — один из тестов качества это рубка шлема, который хороший меч при ударе с двух рук должен разрубить.

Вот цитата с той же страницы, что была предоставлена:

Of special value historically was the performance of kabutowari, helmet-splitting tests, since not only could a helmet cause more damage to a blade, but the attempt was inevitably more dangerous to the tester.

То бишь больше ущерба мечу, чем шлему — и ключевой момент, что имеется ввиду «как правило».

То есть по умолчанию, мечом по шлему — плохо для меча.

Я не спец, но за 5 минут гугления нашел kabutowari, но он меньше и тупой и вообще.

Вот народ обсуждает похожую тему, с картинками:

http://www.vikingsword.com/vb/showthread.php?t=15378

Это раз.

По поводу видео — во-первых, цельные кабуто — это ИМХО необычно, как правило их делали из сегментов и соединяли заклепками, и в результате должно быть прочнее (citation needed).

Цельные кабуто — ИМХО более поздняя штука, когда и железо стало получше, и рубиться стали поменьше, и в первую очередь легче.

Так что не японец, неизвестно каким мечем и неизвестно какой шлем — и не выиграл, а проиграл, и не Волгу, а сто рублей.

Так что я бы исходное утверждение пока что не стал считать достоверным.

Как-то так.

Про Европу я говорить не стану, но вот, похоже, по теме:

https://www.youtube.com/watch?v=-h0e0NSwYNg

Ну и общее мнение мое такое, что если бы мечами доспехи/шлемы можно было бы легко пробить, то никто бы не заморачивался палицами, цепами, клевцами, топорами и их вариациями.

Уж не говоря о том, что есть спец-мечи для пробития доспехов (кончары/эстоки), но — уколом. Зачем изобретать (делать, покупать, носить) еще один меч? ИМХО — раз делали, значит, имело смысл.

Да, и такая мысль вдогонку — те же шлемы вполне могли делать и не из железа вообще — войлок, кожа, медь? Это бы объяснило обсуждаемую гравюру.

Вопрос массовости — отдельно, но я бы не рискнул утверждать, мол, «рубили шлема мечами направо и налево».

Gozdi

30.08.2016 20:24Кончары-эстоки-панцерштехеры и подобные, для поражения в сочления и прочие щели доспехов.

Gozdi

30.08.2016 20:22"закалка" европеского доспеха? Максимум цементация в ящике с костным углем, что бы не повело. Что тогда, что сейчас, закалить тонкую пластину выпукло-вогнутую большой площади традиционным способом, штука архисложная.

Пример есть посвежее, кирасы саперо-штурмовых подразделений 1940-х, их тестирование, проблемы с подборкой марки стали и термообработкой.

Bedal

28.08.2016 12:11> с существующим интерфейсом, крайне не удобно.

Согласен, принято.

>Рубка доспеха (пластины) мечом закончится поломкой клинка, туплением кромки и зазубринами.

Ессно. Но у нас есть простой проверочный пример: иллюстрации из самых разных веков. Мечи — вполне массовое оружие как раз в эпоху, когда носили доспехи. Вот всё остальное, красиво-специфичное, как-то редко (до ненаблюдаемости) показывается.

Повторюсь, что о копьеобразном оружии речь не веду, это совсем другая категория.

Реконструкторы в качестве примера совсем не годятся, как не годятся порножурналы для составления мнения о женщинах.

Gozdi

28.08.2016 14:18Апелляции к изобразительным источникам требуют аккуратности в подходе.

Bedal

28.08.2016 22:18Ко всей _массе_ источников. За какой период не возьми.

Кстати, подход косплейщиков плох одноразовостью. Регулярное примененеие выявляло проблемы, о которых за игровой день не догадаешься.

Не приходилось видеть на иллюстрациях плоскогубцы, висящие у пояса рыцаря? Такие есть. Доспехи — мялись! И их правили. Вовсе не обязательно было непременно прорубить доспех. Даже если он «всего лишь» проминался, это делало невозможным работу рукой. Как минимум, сосуды пережимались. Так что рубили доспехи мечами, и эффект от этого был.

Хотя это уже скорее не к Вам, а к rfvnhy Не обязательно мять сочленения, глубокая вмятина в любом месте — может просто-таки вывести из строя. Для глубокой вмятины меч лучше дубины. В общем, ещё раз — смотрите иллюстрации

rfvnhy

23.08.2016 19:53Рубить? Доспех?? мечом???

Да вы издеваетесь!

для пробивания доспехов предназначался например «клевец»

копья.

специальные наконечники на стрелах были граненые узкие.

арбалетные болты

дубина хорошо проминала сочления и мешала дальнейшей подвижности…

А вот просто мечом по просто доспеху рубящий удар мог помочь пожалуй в сочления… Ну я не имею ввиду бронзовый доспех — тот скорее пробивался.

Для добивания рыцарей существовал специальный кинжал с очень узким лезвием (мизерикордия вроде название)

А вот колющий и режущий удары были наиболее востребованы.

Например по сочлениям доспеха, в слабозащищенные места…

При рубке опять же вы будете при замахе цеплять своих же (кто находится сбоку и сзади), а без замаха удар достаточно слабый.

Рубящий удар был уделом чаще двуручных мечей за счет их массы, но и там колющий (когда меч применялся как аналог копья) был наверное чаще, особенно в строю.

это все мое ИМХО, основанное на многих книгах + немного с ролевиками пообщаться успел.

Fedorchik

24.08.2016 15:44Какие мечеломы? Настоящие стальные мечи если их согнуть градусов на 60 выпрямляются с минимальным для себя уроном (максимум станет чуть кривым). А все эти истории про «мечеломы» — не более чем сказки. Такой нож возможно давал преимущество при парировании тем что противнику было сложнее вернуться в защитную стойку, но не более.

vconst

24.08.2016 15:53Ну острие дагой можно было сломать, но основное назначение — захват оружия и парирование

Fedorchik

24.08.2016 15:58Да черта с два там что-то можно было сломать. Разве что у оппонента оружие дешевое некачественное.

vconst

24.08.2016 15:59Вообще, даги начали использоваться в эпоху шпаг, а там острие тонкое. Никто не пытался ловить дагой двуручник

Fedorchik

24.08.2016 16:24Рапира она, на самом деле, тяжелая, прочная и часто трехгранного профиля. И несмотря на высокую жесткость, она все еще гибкая (пружинящая). Как такую можно сломать я все еще не понимаю.

Ну и вообще в целом ловля рапиры за самый конец это настолько высший пилотаж, что прямо и не верится даже.

Плюс я вроде комментарий про «мечеломы» писал.

vconst

22.08.2016 12:33+4Немного добавлю про долы на ножах, которые слишком короткие для того, что бы дол существенно облегчал их клинок, без значительных потерь в прочности

Хороший метал стоил дорого, потому лучшие ножи получались из переточенных обломков длинноклинкового оружия, и сохраняли дол от донора. При перековке обломка меча — терялась закалка стали, потому переточенные обломки лучше, чем перекованные. И кузнецы стали имитировать дол на клинках ножей, как признак того, что нож не выкован с нуля из старых подков, а переточен из обломка меча и это гарантирует хорошее качество стали

Foolleren

22.08.2016 12:52+2Немного уточню, проблема в потере углерода, перекованная несколько раз сталь становится железом и закаливать уже нечего.

vconst

22.08.2016 12:59Там много нюансов. На самом деле — насытить железо углеродом не проблема, а вот характер зерна в металле, возникший в процессе сложной закалки — не повторить в деревенской кузне, эти секреты уносили в могилу, если некому было передать по наследству

Atreyer

22.08.2016 19:00Ну раз сломался, то закалка плохая и перетачивать смысл только если перековать негде и кузнецы ничего не имитировали, просто дол не вытачивался, а выковывался, от чего на нож меньше металла уходит или он больше по длинне.

Foolleren

23.08.2016 11:17закалка для меча и ножа совершенно разная, то что неприемлемо для меча и приводит к его поломке как раз очень хорошо подходит для ножа.

Atreyer

23.08.2016 19:25Извините пожалуйста, непонятно написал, исправляюсь — взял так лет сто назад болгарочку, переточил что хотел…. Вы попробуйте оружейную закалку в 60 и более единиц кусочком базальта переточить.

vconst

23.08.2016 19:28Просветите, что это ещё за «оружейная закалка» и в каких единицах измеряется?

Atreyer

23.08.2016 19:40Вот здесь-то сложности реконструкторов только начинаются. На длинномерах проводят зонную закалку, до максимума закаляется только режущая кромка, это про оружейную закалку. Твёрдость указал по Шору.

vconst

23.08.2016 19:51Хорошие ножи тоже имеют зонную закалку. Если закалка не позволяла переточить обломок, его отпускали, это простой процесс, неломаемых мечей и ножей не существует, а реконщикам тонкости закалки никчему, настоящих кузнецов среди них мало, а современные кузнецы во всю пользуются современными технологиями

Foolleren

24.08.2016 06:40а зачем его перетачивать? обломку просту ручку приделывали, вот и весь процесс я кстати ещё в вшколе к сломаным ножам читай тупо полоске стали ручку приделывал, знаний для этого требуется ноль. работы с металлом ещё меньше

black_semargl

24.08.2016 09:38Обломков как правило несколько — и вот те которые не с острием перетачивать надо.

Foolleren

24.08.2016 13:07речь вообще шла про короткий дол на ножах кинжалах и почему он взялся, внезапно на обломке без острия дол будет такой, что при переточке выйдет на кромку и таким ножом только в зубах ковыряться.

black_semargl

24.08.2016 14:09Нож он и есть нож, преимущественно для хозбытовых нужд — то же мясо разделать.

Не так оно принципиально, главное чтобы металл хороший был.

vconst

24.08.2016 14:27А лучший метал тогда шел на оружие, обломки которого обладали весьма характерными особенностями — например имели дол, который очень важен для меча и совершенно бесполезен для ножа. С чего и начался разговор

black_semargl

24.08.2016 14:37Само собой.

Но любая перековка этого лучшего металла превращала его в обычный. Углерод в процессе выгорал и уже не сталь а железо.

Так что делать новый меч из обломков особого смысла не имело. Даже перекованный нож и то так себе получался.

vconst

24.08.2016 14:44Вам не надоело спорить не с реальными словами собеседников, а исключительно со своим воображением?

https://geektimes.ru/post/279696/#comment_9522926При перековке обломка меча — терялась закалка стали, потому переточенные обломки лучше, чем перекованные. И кузнецы стали имитировать дол на клинках ножей, как признак того, что нож не выкован с нуля из старых подков, а переточен из обломка меча и это гарантирует хорошее качество стали

Это первый пост в ветке обсуждения

ihateithere

24.08.2016 21:04>При перековке обломка меча — терялась закалка стали

А что после перековки мешало закалку провести заново? Воды на всех не хватало?

vconst

24.08.2016 23:02Воды хватало, а секреты хорошей закалки передавали по наследству

ihateithere

24.08.2016 23:35Т.е. вы намекаете что кузнецы способные перековать из обломков меча нож не знали как его закалить?

Можно узнать что это за секреты хорошей закалки такие что их знали единицы?

vconst

25.08.2016 00:18//пожимает плечами

Зачем? Вам это все равно ничего не скажет

ihateithere

25.08.2016 06:56Отличный довод. Как во дворе в детстве — я знаю, но тебе не скажу, я не вынесу робота он у бабушки и т.д.

Вы молодец, больше вот таких заявлений делайте.

Foolleren

28.08.2016 17:18я так мимо проходил, но кое что знаю про закалку на уровне современности, после закалки если не предпринимать никаких мер по защите надо стачивать 2 мм стали — они полностью обезуглерожены, каждая поковка выжигает из стали некоторый процент углерода, вывод убрать дол беслпатно не получится вы как минимум потеряете в толщине лезвия, как масимум получите отличную заготовку под гвоздь.

а секреты хорошей закалки зачем они вам? просто так оно вам не надо, для дела ищите в интернете под конкретную марку стали, там от раствора сахара и калиевой селитры, до жидкого азота.

Loki3000

22.08.2016 12:49Мужская одежда запахивается слева направо, потому что изначально так закрывалась броня.

А я встречал версию что мужчины могли одеваться самостоятельно, а женщин одевали служанки. Поэтому застежки были «отзеркалены».

Bedal

22.08.2016 14:13как и во многих других историях — здесь надо смотреть в сторону Китая. Там запахивались на обе стороны — мужчины в одну, женщины и плебс — в другую. После очередного переворота кто в какую — менялось местами (по тому же принципу, что и появиление правостороннего движения ). До Европы добралось, в варианте «мужчины слева направо», что было чистым элементом случайности.

Kasatich

22.08.2016 14:25+1А я встречал версию что мужской запах сделан так, чтобы из-под полы можно было достать кинжал правой рукой. А у женщин наоборот потому что правой они держат ребенка — соответственно под полу им удобнее левой рукой лазить)

Tujh

22.08.2016 14:41+1Не женщина, но таки детей удобнее держать на левой руке, а правой искать эту чёртову соску/бутылочку/т.п.

GreyhoundWeltall

22.08.2016 13:08+2Не хватает мифа про катану и мифическую «режущую способность японской стали». Очень не хватает.

А то почему-то многие верят, что она таки «лучше»…

Bercut_bird

22.08.2016 13:49Ну, справедливости ради, очень разный подход к созданию европейских и японских клинков привел и к ощутимой разнице в поражающей способности. Европейские мечи в массе своей пружинят при контакте с целью и обладают несколько менее твердым лезвием, что сказывается на качестве удара не в лучшую сторону. Японские клинки с пакетом из твердой хрупкой стали в центре, обжатой с боков мягким пластичным железом, совершенно не умеют пружинить, что действительно улучшает возможности при рубе, но такие клинки частенько гнутся, причем твердая сталь лезвия выкрашивается нехилыми треугольными сколами.

GreyhoundWeltall

22.08.2016 14:39Не стоит забывать и про общее (низкое) качество стали тех времен.

Впрочем в сети много разных видео, из которых как раз следует, что сам по себе режущий потенциал мало что делает против «нормального» доспеха (латного, впрочем) как в этой статье.

Bercut_bird

22.08.2016 15:16Ну, резать металлом металл вообще физически невозможно, во всяком случае силой рук :). Только укол и рубка, причем нормальный доспех рубящими ударами мечей не особо прошибается, вне зависимости, идет ли речь о европейском или японском клинке.

Ezhyg

23.08.2016 02:03Банальные ножницы по металлу, которыми я на днях резал стальные листы — не согласны с такой очевидной неправдой :P.

Bercut_bird

23.08.2016 08:28+1Ни разу не видел меч в формфакторе ножниц :)

Укол имеет пробивную силу за счет единовременной концентрации усилия на острие.

Руб — то же самое, только усилие на участке лезвия.

Рез — усилие не единовременное, а продленное. Достигается одновременным вдавливанием оружия внутрь цели и протягом лезвия вдоль нее. В случае использования сравнимых по твердости материалов оружия и защиты — практически не работает.

ploop

23.08.2016 09:06Ножницы (в широком смысле) не совсем режут, а комбинируют рез и разрыв материала в одной точке. По металлу — чисто рвут, острые по ткани — больше режут.

Ezhyg

23.08.2016 09:20В широком смысле они как раз режут.

комбинируют рез и разрыв материала

Новое слово в технике?

Разве не любое проникновение в структуру материала является разрывом? Ну, кроме непосредственного манипулирования атомами. Или выжигание, или…

Если уж быть строгим (докапываться до сути), то любые ножницы, ножи, вилки, топоры, «режут» именно за счёт того, что разрывают материал. И даже ткань!

«Обработка металлов резанием» и всё такое.

APaMazur

22.08.2016 15:34Вот о среднем низком качестве и надо вести речь

Думаю, статистически японские клинки действительно могли быть лучше, вот только причина в несколько более мелкосерийном производстве

Gozdi

22.08.2016 15:47бОльшая часть сохранившееся рабочего ХО, посредственной работы. Не важно, Европа или япония

burst

23.08.2016 12:36А как же булатная сталь или дамасская? К булатной стали ближе всего сейчас это порошковая сталь. Если сравнивать существующие технологии и технологии того времени, то это вообще почти как фантастика.

При обработке железа очень много нюансов и большинство секретов утеряно. И сейчас достигаются схожие характеристики, только другими методами.

ReaderReader

24.08.2016 19:30+1Это, кстати еще одна неупомянутая, но очень популярная легенда: дамасская и булатные стали, технология изготовления которых утеряна в веках, но которые были настолько круты, что рубили кирасы, другие мечи, щиты и т.д. одним ударом пополам, и что современная металлургия до сих пор не умеет такого повторить.

burst

25.08.2016 07:23Насчет рубки доспехов ничего не скажу. Но вот булатная сталь или современные аналоги (порошковая сталь). Действительно имеют хорошие характеристики, что бы делать самое качественное холодное оружие. Сочетание гибкости и достаточной твердости, что бы метал не мялся и не ломался, а продолжал резать или рубить.

Так что раньше умели делать очень качественное холодное оружие которое превосходит сегодняшний ширпотреб. И то факт что большинство поделок в прошлом имели плохое качество не отменяет того факта, что раньше умели делать и очень качественные изделия. Технологии изготовления которого к сожалению были утеряны.

ReaderReader

25.08.2016 12:31Так что раньше умели делать очень качественное холодное оружие которое превосходит сегодняшний ширпотреб. И то факт что большинство поделок в прошлом имели плохое качество не отменяет того факта, что раньше умели делать и очень качественные изделия. Технологии изготовления которого к сожалению были утеряны.

Это не так.

В-первых, современные повторы старой технологии однозначно лучше оригинала. Вот для примера шведский производитель, который производит нержавеющий дамаск промышленными методами http://www.damasteel.se/ О подобном 700 лет назад даже не мечтали. С булатом аналогично.

Во-вторых, мы, действительно, не знаем точно, как именно производились старые клинки, но можно современными технологиями получить металлл с такой же структурой и сравнить его с современными клинками. Энтузиастами проводилось много исследований на тему, насколько превосходят (и превосходят ли) старые технологии современную металлургию. Результат стабильно отрицательный — не превосходят. Вот, например, http://kuznec.com/stal.htm (кодировку нужно руками поставить как Кирилическая — Windows) Легенды о якобы супер клинках, которые превосходят современную металлургию — это из той же серии, что и легенды о, например, древней цивилизации Инков, которые якобы обладали технологиями, превосходящие современные.

Дабы не быть неправильно понятым. Для своего времени булат и дамаск были очень и очень продвинутыми технологиями. Создать такое, не обладая базовыми понятиями о структуре металла, металловедении и т.д. — это очень круто. Но вот для современной металлургии — это более чем заурядный уровень.

burst

25.08.2016 14:03Я и не говорил о том, что образцы из прошлого превосходят нынешние. Просто люди настолько привыкли к современным технологиям, что порой сложнейшие вещи кажутся им заурядными.

Спасибо за статью Виктора Кузнецова, очень интересно.

Я постараюсь вечером найти книгу где разобраны характеристики булатной стали и наиболее близких аналогов это порошковая сталь.

vconst

25.08.2016 14:44Ничего общего нет у булата и порошковой стали, совсем

burst

26.08.2016 06:32Я нашел книгу которую читал и Юрий Григорьевич Гуревич в книге «Загадка булатного узора» говорит несколько другое.

vconst

26.08.2016 12:22Полистал на флибусте эту книге, там говорится о другой технологии, о создании губчатых сплавов и сплавов с крупным зерном. А современная порошковая металлургия делает сплавы с чрезвычайно мелким зерном, со структурой очень сильно отличающейся от булата и совсем другим составом. Все таки книга 85 года, значит написана была еще раньше, а пик развития порошковой металлургии наступил чуть позже и не в России, а в Штатах и Японии

Idot

25.08.2016 17:03Тут одна тонкость — современная металлургия занимается массовым производством. Профессор Аносов исследовал булат, и пришёл к выводу, что получается очень дорого. Ну а дамаск в наши дни чаще всего декоративный: если расплющить и проковать обычный стальной трос, то получится узор как у дамаска, и клиент купивший красивый сувенир тоже доволен. Конечно, с современными материалами можно сделать сильно лучше, чем те клинки, но обычно никому особо такое не надо.

vconst

25.08.2016 17:08Современная порошковая металлургия — делает такие чудеса, которые булату и не снились. Булат был крут в те далекие времена, но сейчас новые технологии, даже массовые, позволяют получать сплавы с куда более лучшими характеристиками

JayK

25.08.2016 07:25+1эмм, каких именно секретов? возьмите фрезу для какого нибудь станка, современная инструментальная сталь с легирующими присадками, ей можно с самого крутого тогдашнего меча стружку снимать, попросту потому что из оных присадок половина тогда была неизвестна, а вторая половина принципиально неполучаема в тогдашних условиях

burst

25.08.2016 14:11Секреты производства стали утеряны. То как сейчас получают ее сильно отличается от того что было раньше и учитывая слабый технологический уровень того времени, то современные методы производства невозможно воспроизвести старинными методами. Но тем не менее кузнецы прошлого делали весьма неплохую сталь.

И Ваше сравнение фрезы и клинка совершенно не корректно. В клинке важен баланс между твердостью сплава и его хрупкостью.

JayK

26.08.2016 06:37+1опишите плиз как можно используя средневековые технологии получит молибден или… ну скажем ванадий?

Мое сравнение фрезы и клинка совершенно корректно, тк вы пишете о «секретах» производства стали, а не секретах выделывания из нее клинков.