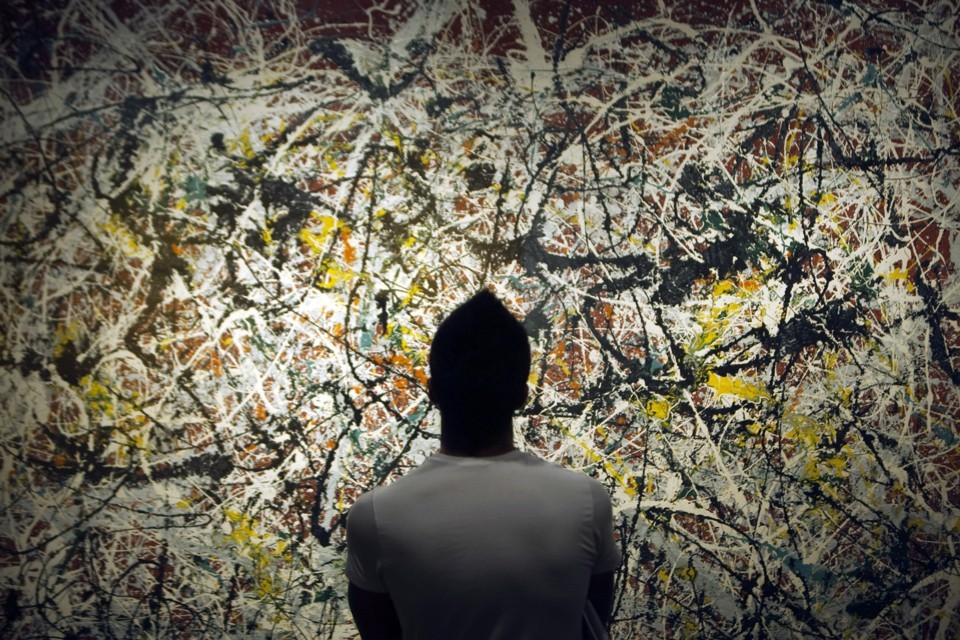

Картины Джексона Поллока копируют узоры природы – ветви деревьев, снежинки, волны – и структуру человеческого глаза

Когда Ричарду Тейлору было 10 лет, в начале 1970-х в Англии, он случайно нашёл каталог картин Джексона Поллока. Он был заворожён, загипнотизирован Поллоком. Франц Месмер, чудаковатый врач XVIII века, предполагал наличие животного магнетизма между живыми и неживыми предметами. Абстракции Поллока также проецируют в зрителя некие состояния сознания. Теперь, работая физиком в Орегонском университете, Тейлор считает, что понял секрет картин Поллока, и что он оказался прочно связан с человеческим счастьем.

Профессионально этим вопросом он занимался не всё время. Основная его работа заключалась в поисках наиболее эффективных способов передачи тока – через множество притоков, как у речных систем, или как у бронхов лёгких, или нейронов коры головного мозга. Когда ток идёт по проводам, электроны путешествуют упорядоченно. Но в новых крохотных устройствах, чей размер может всего в 100 раз превышать размер атома, этот порядок нарушается, и становится похожим на упорядоченный хаос. Схема течения токов, как схемы бронхов и нейронов, фрактальная, то есть повторяется на разных масштабах. Теперь Тейлор использует «биологическое вдохновение» для разработок улучшенных видов солнечных панелей. Если природные панели, деревья и растения, разветвляются, почему бы не повторить это в случае рукотворных?

Тейлор говорит о себе, как о мыслителе, переходящем в поисках решений от одной дисциплины к другой. В дополнение к его физическим регалиям, он художник и фотограф с соответствующим дипломом. В кампусе института он известен своей эксцентричностью. Он часто плавает в лодке по озеру Уолдо в Орегоне в поисках новых мыслей, а его шевелюра настолько известна, что отвлекает от его личности. Длинные кудрявые волосы напоминают локоны Исаака Ньютона. Университетский центр по связям с общественностью как-то использовал их для создания фотоколлажа в Фотошопе.

Двигаясь по кучерявой траектории своей карьеры, Тейлор не терял своего интереса, или даже, одержимости, Поллоком. В Манчестерской школе искусств он построил неустойчивый маятник, разбрасывавший краску под действием ветра, чтобы увидеть, как рисует природа, и не будет ли это похоже на Поллока (вышло похоже). Затем, несколько лет назад, он испытал плодотворное озарение, работая над наноэлектроникой. «Чем больше я смотрел на фракталы, тем больше они напоминали мне картины Поллока, – вспоминал он в эссе. – И когда я смотрел на его картины, я обратил внимание, что пятна краски на холсте распространяются примерно так же, как поток электричества в наших устройствах».

Используя инструменты для измерения электрических токов, Тейлор проверил несколько картин Поллока 1950-х годов и обнаружил, что картины и в самом деле были фрактальными. Это выглядело так, будто вы обнаружили, что ваша тётушка разговаривает на секретном древнем языке. «Поллок рисовал естественные фракталы за 25 лет до их открытия!» Он опубликовал это открытие в журнале Nature в 1999 году, вызвав шумиху как в мире искусства, так и в мире науки.

Бенуа Мандельброт первым придумал термин «фрактал» в 1975 году, открыв, что простые математические правила применимы к обширному диапазону явлений, визуально выглядевших сложными или хаотичными. Он доказал, что фрактальные узоры можно часто найти в буйстве природы – в облаках, береговых линиях, листьях растений, океанских волнах, излучинах реки Нил и скоплениях галактик. Чтобы представить фрактальные узоры разных масштабов, представьте ствол дерева и ветвь: между ними может быть такой же угол, как между этой веткой и веткой поменьше, а также между прожилками листочка, растущего на этой ветви. И так далее. Можно изобретать фракталы, создающие нечто, выглядящее, как хаос.

Тейлору было интересно узнать, можно ли объяснить притягательность картин Поллока наличием в них фракталов, а также притягательность подобных экранных заставок и световых шоу в планетариях. Можно ли низвести великие художественные произведения к нелинейным уравнениям? Такой вопрос мог прийти в голову только физику. Так что Тейлор проводил эксперименты, оценивая психологическую реакцию людей на просмотр изображений с фрактальной геометрией. Он измерял проводимость кожи (соответствующую активности нервной системы) и обнаружил, что люди на 60% лучше справлялись со стрессом, рассматривая изображение математической размерности фракталов (которая обозначается D) от 1,3 до 1,5. D обозначает отношение размеров больших (береговая линия, видимая с самолёта, ствол дерева, большие пятна на картинах Поллока) и малых деталей изображения (дюны, камни, ветви, листья, мелкие пятнышки на картинах). Фрактальная размерность обозначается числом в промежутке от 1 до 2. Чем сложнее картинка, тем выше D.

Затем Тейлор и Кэролайн Хагерхол [Caroline Hagerhall], шведский специалист по психологии окружения, специализирующийся на восприятии людьми эстетики, превратили несколько фотографий природы в упрощённые фрактальные силуэты, расположенные на фоне неба. Они обнаружили, что люди предпочитали изображения с D в диапазоне от 1,3 до 1,5, то есть, от низкого до среднего. Чтобы выяснить, вызывает ли такая размерность определённое состояние разума, они использовали ЭЭГ для измерения мозговых волн, в то время, как испытуемые наблюдали за фрактальными изображениями. Они обнаружили, что именно в этой волшебной зоне лобная доля мозга испытуемых выдавала альфа-волны, соответствующие состоянию спокойного и приятного бодрствования. Это происходило даже, когда люди смотрели на изображения всего одну минуту.

ЭЭГ измеряет волны и их частоту, но не отмечает конкретные активные места мозга. Для этой задачи Тейлор обратился к фМРТ, показывающей работающие в данный момент части мозга через измерение потоков крови. Предварительные результаты показали, что фракталы среднего разрешения активируют некоторые предсказуемые области мозга, например, вентральную префронтальную кору, связанную с высокоуровневой обработкой изображений, и дорсальную кору, кодирующую долговременную пространственную память. Но фракталы также вызывали реакцию у извилины гиппокампа, отвечающей за управление эмоциями и активизирующейся при прослушивании музыки. Тейлор счёл эти открытия неординарными. «Мы были рады обнаружить, что фракталы среднего разрешения похожи на музыку», – сказал он. То есть, эмоциональный эффект от созерцания океана может быть таким же, как от прослушивания Брамса.

Тейлор верит, что наш мозг распознаёт эту связь в природе – любимые размеры Поллока соответствовали деревьям, снежинкам и прожилкам в минералах. «Мы проанализировали картины Поллока при помощи компьютера, сравнили их с лесами, и оказалось, что по сути они идентичны», – сказал Тейлор. Это разрешение фракталов не просто успокаивает нас, оно может привлекать нас, внушить благоговение и заставить размышлять о себе.

Но почему именно такое значение D обладает такими волшебными свойствами и притягивает людей? Тейлор и Хагерхол придумали интересную теорию, не обязательно связанную с романтическим стремлением к пасторализму и гармонии с природой. Кроме лёгких, капилляров и нейронов, у людей есть ещё одна ветвящаяся система: визуальная система, выраженная через движение сетчатки. Используя систему для отслеживания движений глаз и определяя, на чём фокусируют взгляд люди, Тейлор обнаружил, что схема поиска, которой следуют глаза, сама по себе является фракталом. Глаза сначала сканируют крупные элементы сцены, а затем совершают микродвижения именно в диапазоне средних величин D. Что интересно, если нарисовать путь, по которому двигаются животные в поисках пищи, к примеру, альбатросы, обозревающие океан, вы тоже получите сходные фрактальные узоры. Это просто эффективная стратегия поиска, говорит Тейлор.

«Ваша визуальная система в некотором смысле завязана на понимание фракталов, – говорит Тейлор. – Уменьшение стресса запускается физиологическим резонансом, происходящим, когда фрактальная структура глаз совпадает с фрактальным изображением». Если сцена слишком сложна, как, например, городской перекрёсток, мы не можем быстро воспринять её целиком, и это приводит к подсознательному дискомфорту. Имеет смысл мнение, что наша визуальная кора лучше всего чувствует себя в среде распространённых природных явлений, среди которых мы эволюционировали. Возможно, часть нашего комфорта от нахождения на природе происходит от её быстрой визуальной обработки.

Если причина расслабления не полностью заключается в романтике Генри Торо, то решение однозначно находится там. Тейлор говорит, что нам необходимо разглядывать природные узоры, и мы никогда от них не устанем. И, всё больше окружая себя эвклидовыми интерьерами с прямыми линиями, мы рискуем потерять нашу связь с естественным стрессоподавителем – с визуальной простотой. Все это ещё больше агитирует за возвращение зелёных насаждений в города и за частый выезд за город.

Для Тейлора у меня оставался последний вопрос. Я разговаривал с ним по Скайпу, поскольку он в это время отдыхал в Австралии. Его мягкие кудри спускались к низу экрана, будто ручьи.

«А ваши волосы фрактальны?»

Он захохотал. «Подозреваю, что да. Вопрос только в том, вызывают ли они положительные физиологические изменения у наблюдателя!»

Комментарии (33)

SerJ_82

01.02.2017 17:49Картины господина Поллока и всяких остальных Ротков копируют не фракталы, а одну черту человеческой психики, которая хорошо приведена в сказке про Голого Короля…

Где-то на просторах сети видел рассказ человека близкого к картинам. К вопросу о том как же формируется цена ответ был прост — никак. Просто купили за одну цену — продали за другую.

Сумасшедшая мазня не несет никакого смысла. Вообще, от слова «совсем». Просто всегда есть люди которые будут искать смысл в том, что смысла не несет. Это как искать буквы в трещинах асфальта.

Хотя… Один такой есть))) Чудинов его фамилия. =)

К этой категории можно отнести и «Женщину 3» де Кунинга и «Дору Маар с кошкой» — образцы безумия, которые все сговорились считать искусством.

Но самая грань — это Ротко…

Этот мир давно сошел с ума.

P.S.

А фракталы — это красиво, да…

SerJ_82

01.02.2017 17:56-1Вот, крайне смешная статья про «творчество» Ротко:

Я художник, я так вижу...https://thequestion.ru/questions/28541/pochemu-kartiny-marka-rotko-takie-dorogie

GeMir

01.02.2017 18:34+1«Но самая грань — это Ротко…» — вы, видимо, с творчеством Герхарда Рихтера (Gerhard Richter) не знакомы.

Zul_Kifl

01.02.2017 19:01Хмм, а мне Рихтер понравился. Спасибо!)

На всякий случай — я тоже искренне недоумеваю по поводу цен… но красиво)

GeMir

01.02.2017 20:26Когда работа (очень) нравится тому, у кого есть (очень) много денег, он её покупает за ту цену, которую считает подходящей и которую (в отличие от большинства) может себе позволить.

SerJ_82

01.02.2017 21:47-3У Рихтера есть хоть что-то нормальное. А у Ротко? =)

GeMir

01.02.2017 23:58+3У каждого своё представление о «нормальном».

SerJ_82

02.02.2017 09:14-6«Нормальность» — понятие такое же объективное как и многие другие. Это как, например, гомосексуальность или геронтофилия.

И то и другое сейчас преподносится как норма, приводятся аргументы и т.п. Хотя многие отлично знают про окно Овертона в контексте изменения отношения к чему-либо.

Да, гомосеки были всю человеческую историю, и всегда это НЕ считалось нормой. А когда начиналось считаться, то как-то так совпадало что исчезали целые народы, место которых занимали более сильные, которые не давали развиваться порокам.

И сейчас мы еле держим их натиск.

А вот геронтофилию начали называть «любовью» и показывать по ТВ. Ах, посмотрите на Галкина и Пугачиху — это же любовь!

То же с этими «картинами». Несколько идиотов нашли себе поклонников, которые, в отличие от нормальных, стали рьяно продвигать и защищать свои «нормы» вместе с глухим молчанием остальных.

Пока нормальные молчат, ненормальные успешно продвигают своё.

GeMir

02.02.2017 15:06+1«И сейчас мы еле держим их натиск.» — желаю лично вам успеха. В сдерживании «их натиска».

SerJ_82

02.02.2017 16:57-2За это можно благодарить РПЦ, при всех их недостатках.

В противном случае наблюдали бы (или ваши дети) лобызающихся «влюбленных» явно чаще чем сейчас.

А за пожелание сил — спасибо. Очень не хватает, отбиваюсь уже практически из последних сил. На работе, в метро, даже тут, на сайте… Тяжко…

we1

01.02.2017 22:58А что вы думаете по поводу Рейн II? :)

(Вот «99 центов» от того же автора имеет некоторую идею)

SerJ_82

01.02.2017 23:05Рейн 2 — фотография вроде как. У природы нет ничего страшного и неприглядного.

99 центов — тоже фото. Но идею я не увидел, честно…

А вышеозначенные «художники» выдают свою больную мазню за искусство и заставили огромное количество народу думать так же…

GeMir

02.02.2017 00:09+1Многие путают «меня не трогает/мне не нравится/я не понимаю» с «никому не нужно».

Это, по-моему, не есть хорошо и не только относительно искусства.

we1

02.02.2017 08:41Да, это действительно фотографии, только Рейн II очень сильно отредактирована, что на ней осталось несколько полосок, которые, если не знать, не факт, что получится распознать как пейзаж. 99 центов тоже обработана, но не так сильно, там осталась какая-то информация )

GeMir

02.02.2017 00:04«Andreas Gursky: Long Shot Close Up», — неплохой документальный фильм об авторе.

Fullmoon

01.02.2017 18:18-2Тейлор проверил несколько картин Поллока 1950-х годов и обнаружил, что картины и в самом деле были фрактальными.

Найдены смысл и логика современного искусства. Расходимся, народ, на этой теме больше не заработаешь.

ralllex

01.02.2017 23:41В Лондоне есть «Музей Дизайна», и его директор, Деян Суджич, пишет довольно интересные книги по философии искусства и дизайна. В книге «Язык вещей», он довольно наглядно наглядно показывает, что искусство лежит в области абстракции, которая не измеряется логикой или смыслом. Абстрактно-«бессмысленное» искусство содержит в себе тайны и непознаваемости, и чем их там больше, тем больше вероятность видеть ценник со многими нулями, за эти произведения. А также, принцип «пионера» — Ротко первый начал рисовать в «его» стиле.

Jogger

02.02.2017 05:39+1Цена на картины никогда не определялась тем, насколько картины красивы. Если бы это было не так — качественная репродукция (да что там, и просто фотография) стоили бы ровно столько же — ведь они-то по красоте не отличаются. Но тем не менее оригинал всегда стоит дороже подделки, даже если без эксперта их не отличить. Неужели это для кого-то не очевидно?

aapazhe

02.02.2017 08:10-1Автор метнул бисера в свинарник.

Зачем? Хрен знает.

Технарь и искусство — две несовместимых сущности. Особенно если искусство современное.

Марвел, Лукьяненко, "Утро в сосновом бору", "Чёрный бумер", "Владимирский централ", "Вархаммер 40000" — вот потолок восприятия типичного технаря.

Есть в этом некий парадокс: люди с вроде бы хорошо развитым абстрактным мышлением неспособны воспринимать абстрактные, непредметные высказывания. Только конкретные объекты, только описательная проза, только фотореализм, только "жизненное кино", только хардкор.

Ra-Jah

02.02.2017 09:31+3Технарь способен мыслить абстрактно, вообще для инженера это важнее поиска логических связей. Обычно, если кто-то не способен к чувственному восприятию и не может признать факт своей некой ограниченности, то на фоне отрицания у таких людей развивается комплекс неполноценности. Отсюда и попытки доказать, что искусства нет, а все это надувательство, мазня, отвлечение от сути и прочее. Как ни крути, а показательное доминирование в нашем обществе преобладает., надо чем-то необычным выпендриваться и каждый это делает доступным ему способом (кто-то записями в трудовой, кто-то деньгами, кто-то общественной славой). Хорошую мысль подкинули, но наброс ваш мне не понравился.

aapazhe

02.02.2017 09:38-3Что "технари" полуслепые полуидиоты, что "гуманитарии".

Что-то действительно интересное (в том числе в области contemporary art) нынче всё чаще получается у людей, которые понемногу успели в обеих областях.

Zenitchik

02.02.2017 11:54-2Поправлю на счёт типичных технарей (к каковым отношу и себя).

люди с вроде бы хорошо развитым абстрактным мышлением неспособны воспринимать абстрактные, непредметные высказывания

Способны, но не находят в этом ничего интересного.

Только конкретные объекты, только описательная проза, только фотореализм, только «жизненное кино», только хардкор.

И они — тоже не нужны.

Хотя, должен сказать, с интересом перечитываю Гамильтона =) Нахожу многие моменты — убогими, но это особенность жанра. Говорят, автор кого-то пародировал.

Zul_Kifl

02.02.2017 13:36Можно уточнить? Вы находите ненужным любое искусство вообще или я вас не так понял?

Zenitchik

02.02.2017 14:54Это была неудачная шутка.

Да, сейчас я крайне редко нахожу интересным какое-то произведение искусства. Но так было не всегда.

Видимо, под действием прочитанного сформировались определённые взгляды и вкусы. Кроме того, я почти не использую искусство для развлечения, что автоматически делает ненужным для меня огромное количество контента.

GeMir

02.02.2017 15:01«Я крайне редко нахожу интересным какое-то произведение искусства» — весьма любопытное высказывание в контексте того, что многие «технари» считают то, чем они занимаются, своеобразной формой искусства :)

Zenitchik

02.02.2017 15:15многие «технари» считают то, чем они занимаются, своеобразной формой искусства

Тут мы имеем дело с неоднозначностью термина «искусство». Я имел в виду наиболее известные его виды.

Живопись меня не интересует за редкими исключениями. В любом случае, я не вижу преимуществ оригинала перед репродукцией с т.з. получения удовольствия от любования им.

Кино — не интересует абсолютно, только ради конкретной цели я нахожу и смотрю рекомендованный фильм (да, часто нахожу его интересным, но это неудивительно, те, к чьему мнению я прислушиваюсь, плохого бы мне не посоветовали).

Музыка — интересует в той мере, в которой она не мешает работать. Либо ес

Литература — интересует преимущественно фантастика и в основном с т.з. изучения того, что в ней изложено. В зависимости от типа фантастики, это может быть какой-то познавательный материал (у Жюля Верна его изрядно), или какое-то умозрительное моделирование (а как можно было бы применить лазер/антипротоны/<вписать нужное> по <вписать нужное>? а что ещё выдумали фантасты на тему маскировки и обнаружения? а как иначе могла быть организована гаубичная батарея в конце 30-х годов?).

В последнее время заметил, что утратил иммунитет к художественной литература. Если раньше мог начать читать, а потом бросить, потому что надоело, то теперь залипаю и читаю до конца, даже если это явная дрянь. Видимо это из-за того, что несколько лет читал только научпоп и специальную литературу.

xtala

Что еще за синдром поиска глубинного смысла?

Предложу версию более подходящую для реальной жизни. Через аукционные площадки предметов современного искусства мафиозные синдикаты отмывают деньги. Отгрузили 11 тонн кокаина, 3000 единиц оружия, а деньги получили якобы за "покупку" картины. Вот и все. С ростом популярности биткойна вангую полный упадок современного "искусства".

abstracto

в данном случае вы просто пытаетесь объяснить то, что не можете понять через привычные вам идеи, а это довольно глупо. кто-то также объясняет полёты на луну — постановкой, а эволюцию как креационизм. ведь так намного проще чем пытаться разобраться.

я лично к современному искусскуству отношусь прохладно, но я смотрел блог художницы которое рассказывала как учась в немецком институте её знакомая уговорила её сходить на выставку современного художника. для неё это была просто бессмысленная мазня, но её подруга подходила к картинам и давала им смысловые интерпретации. и автору это казалось полным бредом, ровно до тех пор пока она не столкнулась с тем, что другие люди давали схожие интерпретации.

что это, привычные идеи заговора, сговора, заученных где-то слов или просто то, что мы не можем знать и понимать всего по умолчанию.