В прошлый раз мы изучали возможные причины такого поведения и предложили несколько гипотез об источнике современного стремления к чрезмерной заботе о детях.

Мы предположили, что суть проблемы прослеживается к разным страхам: к страху судебного преследования, осуждения со стороны соседей, к тому, что вы недостаточно времени проведёте с ребёнком, чтобы вырастить из него успешного и эмоционально стабильного взрослого. Более всего родители боятся, что с детьми случится что-то плохое, и они не дорастут до взрослого возраста.

Когда родителей спрашивали, почему сегодня они так сильно заботятся о детях, гораздо больше, чем о них заботились их собственные родители 30-40 лет назад, многие ответят, что сейчас мир стал более опасным местом, чем тогда, когда они были детьми.

Так ли это? На самом ли деле сегодняшние дети больше рискуют подвергнуться нападению, похищению или быть убитыми, чем несколько десятилетий назад?

Разберёмся с нюансами неожиданного ответа на этот вопрос.

Стал ли мир более опасным для детей, чем был когда-то?

В статье с подходящим названием «Быть ребёнком в Америке ещё никогда не было так безопасно» [There’s Never Been a Safer Time to Be a Kid in America] газета The Washington Post предлагает полезные графики и статистику, которые помогут нам оценить, стало ли опаснее играть детям без надзора, чем это было несколько десятилетий назад.

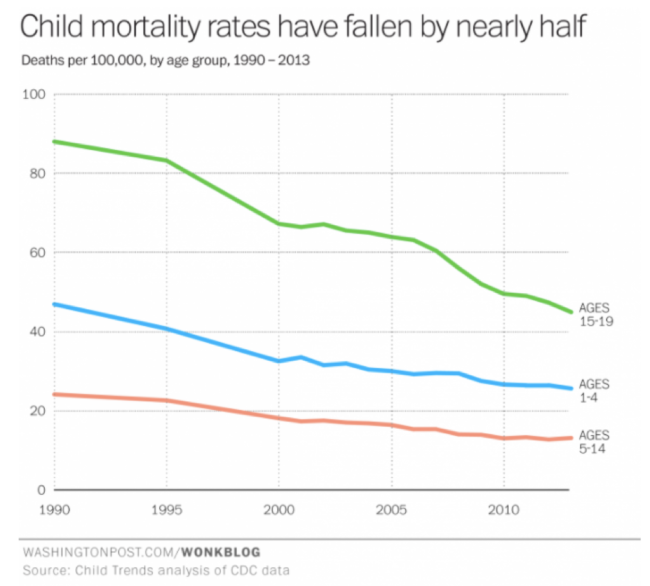

Для начала, смертность детей в США постоянно уменьшается последние 25 лет, и она никогда не была ниже.

Лучшая медицинская помощь и распространение вакцин частично объясняют это падение детской смертности, но не всю картину – смертность уменьшается даже за последние 10 лет, хотя за это время практика прививок не менялась.

Частично это снижение обязано снижению количества ДТП и преступлений, поскольку их статистика показывает схожую картину.

Согласно национальной ассоциации шоссейного движения [National Highway Traffic Association], с 1993 по 2013 года количество подростков-пешеходов, пострадавших или погибших от удара автомобилем упало почти на 2/3 – кардинальное падение, если учесть, что население США и количество автомобилей на дорогах за этот период возросло.

Происходит и снижение преступлений, связанных с детьми. С 1993 по 2004 года количество нападений на детей снизилось на 2/3 (количество сексуальных преступлений снизилось ещё больше). В 2008 году, последнем, за который доступны данные бюро по судебной статистике, количество убийств детей находится на рекордно низких уровнях.

В целом количество преступлений в большинство случаев упало до уровня 1970-х или ниже, и риск смерти ребёнка во время преступления, происшествий или от естественных причин, пренебрежимо малый 40 лет назад, сейчас стал ещё ниже. Как пишут в Washington Post, «для ребёнка с 5 до 14 лет шансы преждевременной смерти от любых причин составляют примерно 1 на 10000, или 0,01%».

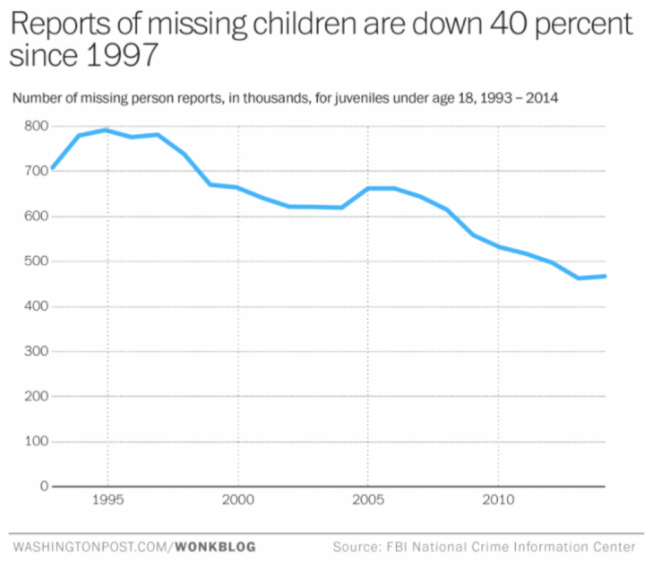

Но что по поводу матери всех родительских тревог: шансов на исчезновение ребёнка?

Это количество также снизилось – на 40% за последние два десятилетия:

Стоит помнить, что население США за это время возросло на треть, поэтому реальное количество исчезнувших упало более чем на 40%.

Также важно понять, что даже среди случаев исчезновения детей очень малое количество можно отнести к «классическому похищению» – когда ребёнка насильно крадёт посторонний. Среди пропавших детей и взрослых 96% оказываются убежавшими самостоятельно, а ещё часть похищают члены семьи. Только 0,1% из всех исчезновений – это похищение незнакомцами.

Этот процент и сам шанс быть похищенным оставались примерно на уровне около 1 из 1,5 миллионов многие десятилетия. В статье "Свободно гуляющие дети" Ленор Шкенази язвительно даёт понять, насколько это малый риск:

Шансы на то, что любой американский ребёнок будет украден и убит незнакомцем почти бесконечно малы: 0,00007%. Переформулируем это, воспользовавшись словами Уорвика Кейрнса, британского писателя и автора книги «Как жить опасно»: если бы вы вдруг захотели, чтобы вашего ребёнка похитил и удерживал у себя незнакомец, как долго вам нужно было бы держать его снаружи без внимания, чтобы это стало вероятным со статистической точки зрения? Примерно 750 000 лет.

В целом сегодня меньше детей погибают от автомобилей и убийц, и просто пропадают, а редчайший шанс быть похищенным остался таким же с тех пор, когда вы были детьми.

Мир сегодня не стал опаснее, чем он был ранее.

Но разве преступность не падает потому, что родители стали лучше защищать детей?

Можно возразить приведённым данным и идее, по которой отпускать ваших детей свободно гулять и играть никогда не было безопаснее. Можно сказать, что причины уменьшения количества ДТП и преступлений против детей состоят в том, что родители стали вести себя осторожнее. То есть, машины не сбивают детей потому, что они уже не слоняются по округе; детей не убивают, потому что они не покидают безопасные дворы; и хотя количество похищений не уменьшилось, кто знает, может быть оно увеличилось бы, если бы родители не следили за детьми так тщательно.

Не вернёт ли возвращение к «свободным прогулкам» вчерашнего дня показатели детской смертности на прежний уровень?

Конечно, возможно, что у этой гипотезы есть некий смысл, но её очевидно нельзя доказать или опровергнуть. Однако эксперты обычно её отвергают. Они указывают на факторы, более подходящие на роль причин, по которым происшествия и преступления происходят реже: лучшие меры безопасности в автомобилях уменьшают шанс на их столкновение с детьми; потенциальные убийства и похищения предотвращаются увеличением количества людей, попадающих в тюрьму и облегчением доступа к лекарствам от психозов для психически больных людей. Распространение мобильных телефонов может быть одной из причин; не потому, что они позволяют родителям постоянно быть на связи с детьми, но потому что сама возможность их наличия отталкивает потенциальных преступников, способных оценивать риски.

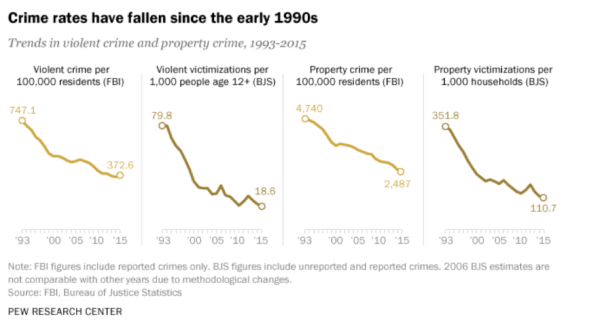

Доказательства того, что за уменьшением количества преступлений против детей стоят культурные и социальные факторы, не относящиеся к чрезмерной родительской опеке, можно увидеть в том, что это не единственная разновидность преступлений, испытывающая спад. Как показывают эти графики из исследовательского центра Pew Research Center, с начала 1990-х количество всех преступлений против детей и взрослых рухнуло на 50-77%, в зависимости от используемых данных.

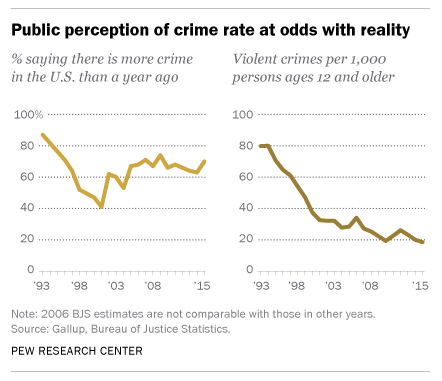

Интересно отметить несоответствие между реальностью и её восприятием. Хотя количество преступлений уменьшилось, люди считают, что оно увеличилось – этот феномен, скорее всего, возник по причине популярности круглосуточного новостного вещания и тому, что современные каналы и веб-сайты уделяют преступлениям (особенно, совершённым против детей) непропорционально большое время для освещения.

Ещё один способ оценить влияние родительской опеки на безопасность детей – это посмотреть количество ран и ушибов, полученных ими на игровых площадках за последние несколько десятилетий. Поскольку влияние различных факторов на изменение игровых площадок и их использования было не таким сильным, как влияние на изменение общества в целом, их удобно рассматривать в качестве теста тезиса о том, что усиление безопасности может значительно уменьшить риски для ребёнка.

С 1970-х департаменты городских парков потратили многие миллионы долларов на переделку детских площадок и их оборудования, чтобы свести к минимуму их опасность. Ушли в прошлое высокие металлические конструкции, крутые горки, лестницы для хождения на руках и качели без стабилизаторов – а также асфальт и опилки, покрывающие поверхность площадок. Им на смену пришли невысокие пластиковые конструкции и устройства, стоящие на резиновых матах.

Но, несмотря на серьёзное преобразование детских площадок, количество травм и смертей, связанное с ними, практически не поменялось.

Согласно национальной электронной системе слежения за травмами, количество посещений травмпунктов, связанных с оборудованием детских площадок (как домашних, так и общественных), в 1980 году составило 156 000 раз, а в 2012 – 271 475 раз. Это может показаться серьёзным увеличением, если забыть, что население США за это время подросло на треть. Если пересчитать цифры на душу населения, то в 1980-м был один случай посещения травмпункта на 1452 человека, а в 2012 – один на 1156 человек, что говорит об уменьшении их количества всего на 0,02%. [Тут авторы запутались в своих вычислениях. Изначальные цифры верные, и с 1980 по 2012 года население США увеличилось на 39%, но количество обращений увеличилось на 74%. Так что если действительно пересчитать всё подушно, а не по обратной величине — по количеству человек на обращение, тогда выходит, что количество обращений в больницы даже увеличилось на 26% — прим. перев.]

Иными словами, интенсивные попытки обезопасить детские площадки и пристальное наблюдение за детьми на них не оказали значительного влияния на предотвращение травм. Если уж бдительное слежение за детьми на таких контролируемых объектах, как игровые площадки, не способно уменьшить риски, тогда имеет смысл сказать, что слежка за детьми вообще вряд ли сильно уменьшит количество преступлений, связанных с детьми.

Из вышеперечисленного можно сделать следующий вывод:

• Сегодняшний мир безопаснее того, в котором современные родители были детьми, и это, видимо, никак не связано с появлением чрезмерной родительской опеки.

• Тот факт, что количество похищений не изменилось, а количество травм на детских площадках упало незначительно, показывает, что никакая слежка не может предотвратить все трагедии и происшествия. В мире есть степень случайности, которую нельзя контролировать полностью.

• Даже если мы сделаем маловероятный вывод, что родительская опека привела к уменьшению количества детских смертей, то количество преступлений против детей без современного родительского надзора просто будет находиться на уровне 70-80-х годов, когда оно и так было пренебрежимо малым. Так что мы возвращаемся к тому факту, что сегодняшний мир, по меньшей мере, не более опасен, чем он был, когда современные родителями были детьми, и когда им дозволялась свобода, недоступная сегодняшним детям.

Ну, хорошо, это очень интересная статистика, но что, если этот 1 ребёнок из 1,5 млн будет МОИМ?

Надеюсь, что знание приведённой статистики может поменять мнение людей и успокоить их, доказав, что сегодняшний мир не стал опаснее вчерашнего.

Но это не значит, что сегодня для детей вообще нет рисков. Шансы похищения ребёнка могут быть равными 1 на 1,5 млн, но это всё ещё реальный розовощёкий ребёнок из плоти и крови. Радость и гордость каких-нибудь родителей. Может, лично вас.

Даже если чрезмерная родительская опека поможет предотвратить одну серьёзную травму или смерть, не будет ли она этого стоить? И даже если неизменное количество похищений показывает, что эти вещи происходят совершенно случайно и их нельзя контролировать, как ни старайся, не будут ли родители просто чувствовать себя лучше, зная, что сделали всё, что могли, для предотвращения этого?

На этот вопрос можно было бы однозначно ответить утвердительно, если бы чрезмерную родительскую опеку можно было бы провернуть безо всяких вредных побочных эффектов.

К сожалению, однако, чем больше мы стараемся устранить риск происшествий и преступлений, связанных с детьми, тем сильнее мы увеличиваем риск повреждения их тела, разума и духа другими способами.

В следующий раз мы рассмотрим риск запрета детям заниматься рискованными вещами.

Комментарии (257)

blik13

17.05.2017 18:54Я конечно не могу говорить за всех.

Но вспоминая даже своё достаточно спокойное и занудное детство смешно смотреть на родителей, которые бьются в истерике, когда их чадо выходит на улицу без шапки.petuhov_k

18.05.2017 04:58Было бы смешно, если бы не было так грустно. Буквально на днях больших усилий мне стоило уговорить жену не наматывать шарф на ребёнка в +18. С шапками вообще беда — у нас их больше десятка на любую погоду от -40 до +40. А раньше, просто, не было возможностей иметь столько шапок, вот и бегали спокойно летом без них.

VMichael

18.05.2017 12:32+2Моя история.

Ребенку года 2-3. Я уговариваю жену не перекутывать ребенка.

Он погулял и заболел.

Бывает, грипп ходит, совпадения и т.д.

Второй раз аналогичная история.

С ребенком жена сидит на больничном.

Третий раз я уже получил в ответ: Знаешь, дорогой. Не вопрос. Одевай его как хочешь, но на больничном сидеть придется в этот раз тебе. И у меня весь задор, помниться закончился на этом.

Случаи бывают разные.

А ранее шапок тоже хватало, просто необходимости, быть может не было их таскать.

Возможно раньше просто поколение было более здоровое.

Ну это как вариант, в частных случаях разброс может быть очень большой.

search

18.05.2017 13:02+2Мне знакомая голландская мамаша сказала что вычисляет русские семьи по неадекватно-закутанным детям. Сама она считает что это вредно для здоровья. Голландцы, кстати, одна из самых здоровых наций. Дети тут практически не испытывают ограничений: едят с пола (если им так хочется) и носят ту одежду, которую сами предпочитают. Это закаляет организм и избавляет родителей от лишних хлопот. Win-win.

VMichael

18.05.2017 14:05Уверен, что и в Голландии мамашки разные.

Кто то перекутывает, кто то недокутывает.

Так же как и дети разные.

Я сам ребенком болел крайне редко.

Мои брат и сестры болели гораздо чаще, хотя росли в одной семье и закутывали нас одинаково.

Так же вижу и по своим детям.

Старшая дочь болела редко. Младшая болела постоянно. Сын где то между ними.

Не агитирую перекутывать или недокутывать.

Система родитель — ребенок, она с обратной связью. Как родители подстраиваются под детей, так и дети подстраиваются под родителей.

Хотя бывают гиперзаботливые родители и наоборот, выделяющиеся, но в среднем родители постепенно узнаю, что нужно их детям.

Как то так думаю.

gerahmurov

18.05.2017 17:58Ну и да, кто решает как одевать, тот и на больничном пускай сидит, справедливо.

Lissov

18.05.2017 19:22Мне знакомая голландская мамаша сказала что вычисляет русские семьи по неадекватно-закутанным детям.

В Австрии это так же заметно. Если видишь ребенка теплее одетого, чем окружающие — мамаша говорит по-русски. Правда временами смотришь на местных детей в майке в +10 и понимаешь что сам недалеко ушел :)

Lissov

18.05.2017 19:25Тут крайне помогает совет доктора и здравый смысл. Дети болеют, это факт, и сидеть с ними на больничном приходится. И нужно иметь четкое понимание того, что во-первых это неизбежно, а во-вторых закаляет на будущее.

VMichael

18.05.2017 22:24Вопрос в количестве.

Дети разные, увы, люди разные.

Вот человек закаляется, даже в проруби купается и не болеет.

И тут вопрос, он не болеет потому, что закаливается или все это он может проделывать от того, что просто генетика у него хорошая?

Теща у меня, помниться, тоже бухтела про излишнее перекутывание.

Однако, когда мы привезли ей детей на лето, то приезжая, обнаружили, что одевать она их стала обычно. На вопрос, как же так? Ответ был, получили пару-тройку раз незапланированные сопли, посидели с температурой дома и ей расхотелось вводить новые методы одевания.

Практика, она решает.

А врачи, по моему опыту, обычно гораздо более перестраховщики, чем сами родители.dimm_ddr

19.05.2017 10:23И тут вопрос, он не болеет потому, что закаливается или все это он может проделывать от того, что просто генетика у него хорошая?

Ну это вроде бы достаточно исследованная тема, закалка до определенной степени реально помогает.

VMichael

19.05.2017 10:24Да я тоже был уверен в этом.

Но вот с годами, во многих очевидных вещах начинаю сомневаться. Накапливаются наблюдения, которые не укладываются в простые картины мира :)

tishevich

24.05.2017 18:13Просто наблюдение: США, температура: -1 с ветром и влажность, я неторопясь еду на велосипеде в двух куртках и шерстяной толстой шапке и с отмороженными ушами, т.к. ветер все равно продувает через шапку. На перекрестке мимо меня пробегает группа численностью человек в 15 молодых людей среднего возраста 16-18 лет в шортах, майках и непокрытыми головами. От неожиданности я даже остановился и смотрел им вслед, с мыслями «WTF?».

Потом как-то раз наблюдал похожих, которые ходили в магазин в соседнем квартале в толстовке на футболку, шортах и шлепанцах зимой в минус 25.

VMichael

24.05.2017 18:24Попробуйте и вы в майке.

Легко может статься, что вы заболеете.

Каждому свое.

5oclock

17.05.2017 18:58+2Про Штаты — ладно.

У нас что?

Black_Shadow

18.05.2017 00:35+1Вот это действительно интересно. Например, мне тоже кажется, что раньше было безопаснее. Но я не могу адекватно оценить ситуацию, ведь в СССР я был ребёнком.

5oclock

18.05.2017 00:44+4Алконавтов, бичей и прочих деклассированных элементов меньше видно было.

Психов опять же.

Про машины уже писали.

Неустроенных и всячески неудовлетворённых гостей из ближнего и дальнего зарубежья не было.

grieverrr

18.05.2017 18:52Повальная наркомания на опиатах, дичайший алкоголизм от безденежья и внутренней пустоты, гопота/отморозки во дворах на лавочках, а не как сейчас за доткой. Вы хоть чуть чуть память-то напрягите.

Zenitchik

18.05.2017 21:32Это Вы о каких годах?

BellusAddictus

26.05.2017 00:41да те же ранние 90ые…

город 20к, в 90ых и машины растреливали в центре города, и пацана мелкого сожгли заживо за кражу велосипеда, и даже местечковый маньяк с 2мя жертвами был, ну и маковые наркоманы…

так что безопасней не было точно, но всё-таки меньше было информационного шума и относились к вопросам безопасности проще…

s1im

18.05.2017 08:41+6Я родился в городе с 500к населением в 86-ом. Практически за все 90-е годы могу сказать — эти годы не были безопасными для детей.

— все дворы были равномерно усеяны битым стеклом, в подъездах и рядом с ними не сложно было обнаружить кучки грязных шприцов.

— имея при себе что-то ценное, был большой шанс этого лишиться, шанс тем больше, чем дальше вы отошли от дома. Чем-то ценным мог быть старый, но красивый брелок, ученический проездной, наручные часы и т.д.

— пдд соблюдалось хуже — сложнее было контролировать, не было камер через каждый километр, пьяных за рулем было больше, поток машин был меньше, поэтому гоняли на дорогах больше.

— с медициной было хуже, не было платных клиник на каждом углу, а если бы и были, мало у кого были средства чтобы оплатить данные услуги, так как денег не хватало даже на еду. Аптека была одна на микрорайон и далеко не всегда в ней было то лекарство, которое вам требовалось. Порой приходилось обзванивать и искать по всему городу нужное средство.

— много было бродячих животных, вспышек бешенства

— в лес-посадке за домом временами находили избитых или мертвых людей. более всего меня тронул случай, когда нашли изнасилованный труп пятиклассницы из моей школы с сотней ножевых ранений (сам не видел, конечно, я в эту посадку дитем не ходил никогда, но все долго говорили об этом случае)

и т.д.

Сейчас, когда современные дети всегда на связи, можно отследить их положение хоть по GPS, да и айфоны у детей не редкость, а значит не особо их отжимают у детей, могу отметить, что современным детям живется НАМНОГО безопаснее.

Хз как там было в СССР в 60-80х годах, но наверняка значительно лучше, чем в 90-х.

Black_Shadow

18.05.2017 10:39+2Да 90-е это и так понятно, меня интересует, как было в 80-х. Имеют ли отношение мои субъективные впечатления к реальности.

leggiermente

18.05.2017 12:14+1Не про 80-е, а 70-е. Отец рассказывал, что тогда у нас многие школьники отращивали волосы «под битлов». А по улицам бродили группы гопников, которые ловили всех парней, у которых стрижка длиннее короткой, сбривали волосы и на коже под ними писали что-то позорящее несмываемой краской. Это помимо традиционного избиения.

Deaddy

18.05.2017 18:1780-е. Было гораздо, гораздо, гораздо опаснее, чем сейчас. Будучи пацаном 11-12 лет, дважды чуть не убился на стройке (кто лазил, тот поймет, там было много вкусного гудрона :) ), один раз лет в 13 попал в замес (случайно, что-то там двор на двор бились, я просто мимо проходил, получил по башке не очень сильно, сбежал :) ), тогда же, лет в 13, стукнули в нос и отобрали велик «Салют» совсем почти новый, ну и без сопровождения в другой район соваться не рекомендовалось. Я и не совался. Сейчас, по тем меркам, абсолютно безопасно.

black_semargl

19.05.2017 11:03Ну скажем в отношении найти себе на жопу приключений на природе было скорей одинаково с 90ми.

А вот наткнутся на неадекватных людей вероятность была ниже. Да и грабануть могли, а вот вред здоровью причинить редко. Ну кроме старших тинейджеров, к которым уже «не из нашего двора — получай!»

borec1

24.05.2017 14:39+1В 80-е было понятие двора — в нем все знали всех — кто чей ребенок, у кого какие родители, кто алкаш, кто профессор, кто с кем спит,… Гулять во дворе было абсолютно безопасно. Практически это был дом, чуть расширенный. И часто можно было услышать что-то типа «Светка, покорми моего сегодня и пусть у тебя побудет до вечера, я потом зайду, заберу». Во дворе гуляли, ну не знаю, лет с 5. Точно, что еще до школы. Машины — да, сбивали. Что не удивительно, когда двор и проезжая часть — это почти одно и то же. Но так, без трупов. Пожалуй это главная опасность была.

Следующий уровень — квартал. Здесь все зависело от города и от района. Где-то можно было спокойно ходить в одиночку, где-то нет. Группу как правило никто не трогал. Если идешь один, могли попросить что-нибудь. Как бы особо-то ничего и не было — ножик перочинный, брелок. Тем не менее жалко. Самое дорогое, что было у ребенка 80-х — это велосипед. Но изъятие или кража велосипеда было достаточно серьезным событием, чтобы поставить на уши все окрестные школы и милицию.

Несчастные случаи были, но в основном вне двора — стройки, железная дорога, на речку купаться.

Вот как-то так. Примеры из жизни, Калужская область.

Допускаю, что где-то, возможно совсем рядом все было гораздо хуже, чем я описал (или лучше). Но информация в то время можно сказать отсутствовала. Слухи были, на уровне: «Слышали, из пруда-то утопленника вытащили». В общем типа книги про Тома Сойера ))

black_semargl

25.05.2017 11:57В Питере тоже примерно так. Разве что вытащенного утопленника разок лично видел.

Maks_K2

26.05.2017 00:41да 80 машины во дворе можно было пересчитать на пальцах одной руки

По маньяков, педофилов вообще не слышали

Нет конечно — чужим дверь не открывать — это было

но подойти и спросить что нибудь у незнакомой тети/дяди — без вопросов

когда были постарше вечерами сидели на лавочках — с гитарой, а не загружались пивасиком

в возрасте 10-12 лет на велике объездил весь Минск (ну там в другой конец города в кино)

avost

18.05.2017 02:12+3Скорее всего, тоже снижается. В моём городе 40 лет как не происходят регулярные бои "район-на-район" с велосипедными цепями и ножами. И 30 лет как можно вообще безопасно пересекать границы районов не имея "группы поддержки".

5oclock

18.05.2017 07:35+1А много ли было реально пострадавших в тех боях?

Т.е. наколько тогда это был действительно «фактор опасности»?

Я достоверно знаю только об одном.CrazyRoot

18.05.2017 07:52А что вы имеете ввиду под термином «пострадавшие»?

Фингал, синяк, царапины, переломы, ножевые ранения, труп?

У нас не сильно были «район-на-район» развиты, чаще всего было «школа-на-школу», но до ножевых не доходило, да переломы отсутствовали.

Фингалов и синяков сколько угодно.

5oclock

18.05.2017 09:38Тот пострадавший, которого я имею ввиду, поручил бревном по голове, год пролежал без сознания, в Москву его возили, там его на ноги поставили, но он, как в анекдоте, с тех пор ходит и улыбается.

Но в анекдоте ещё не договаривают, что он ещё нужду справляет — где стоит.

В общем, взрослый человек с интеллектом 3х летнего ребёнка.

А может и умер уже — не знаю. Это лет 25 назад было.

А синяки — это ерунда.

Bonvivan

26.05.2017 00:41Я жил в одном подмосковном городе, в котором находится хорошо известный московский ВУЗ, и в 80е мы устраивали довольно грандиозные побоища со студентами. Численность самых массовых была примерно 200 чел. с нашей стороны и около 400 с другой. С нашей стороны пострадавших не было обычно совсем или самые легкие повреждения типа синяков. С той стороны бывало около 10 может пострадавших, часто 1-2 достаточно тяжело. Больше всё это было просто движухой масс народа туда-сюда. Милиция непосредственно на месте событий никогда не присутствовала, только или до или после. До — проводила беседы, после — массовые облавы с участием московской милиции временами (т.к. город на границе с Москвой) — практически безуспешные всегда.

Гораздо больше тяжелых и легких пострадавших со стороны студентов было по субботам, когда проводились дискотеки. Бывали и среди городских травмы, но более легкие — т.к. отморозков среди студентов не было совсем.

Воспоминаний о тех войнах 80х наверное на книгу хватит у меня…

Akon32

18.05.2017 10:40Отец рассказывал, в его детстве были драки "улица на улицу". Ещё в повести Тендрякова "Ночь после выпуска" (примерно то же время) упоминается, что преступность была реальной проблемой даже для школьников.

Для меня это вообще дикость (моё детство пришлось на 90е-2000е). Ни в одном из 4х городов, где мне приходилось жить (в т.ч. и родной город отца), ничего подобного я не видел.

Pakos

18.05.2017 12:43В 80е были отголоски — можно было нарваться в чужом районе, но не массово. Где-то в отдельных местах были небольшие группы, которые повышали своё ЧСВ "докапыванием" к тем, кто суммарно слабее.

5oclock

18.05.2017 12:55У нас в 70-90 были НМГ (неформальные молодёжные группировки), которые зародились как территориальные образования, но со временем стали экстерриториальными. Т.е. нарваться «не на тех» можно было в любом месте города.

В этих НМГ была иерархическая структура в верхней части которой были уже не дети, а криминальная молодёжь, которая от имени уже реального, взрослого криминала контролировала НМГ.

Собирали с детей деньги в воровской «общак».

Естественным путём по этой иерархии поднимались самые психологически устойчивые, физически крепкие и отмороженные в драке — так взрослый криминал отбирал себе «бойцов».

vadimzz

24.05.2017 11:46Это синдром предоставленных самим себе детей. Если родителей правильно припахать на работе от звонка до звонка, то дети так сами друг друга на улице воспитают. Некому объяснить, что в другом районе тоже люди живут, прикинь.

Contriver

18.05.2017 09:02+1В регионах и моногородах у родителей просто не хватает времени на детей на на контроль ни на воспитание.

Работают на 2 работах, средная зарплата 10-15 тыс. руб ,20 и выше это очень хорошо, а вечерами и выходные вкалывают на даче на 10 сотках сажая картошку.Вечером пока домашние дела поделают, только перед сном о детях и вспомнят.

Дети такие что мимо не пройдёшь, посмотрел косо машину исцарапают, водой из бутылки обольют.

Сделаешь замечание, так они телеков насмотрелись о защите детских прав и заявляют щас пойду заявление на тебя напишу, попробуй тронь.Пожилой человек сделал замечание, так 13 летнедевочка огрела его палкой по голове.

10-13 летние бегают до 11 вечера при полном пофигизме родителей

Ну так дети стали более агрессивные

Это точноВсё это происходит в бедных районах и городах.

У меня складывается такое впечатление что 90 возращаются

Алкашей и наркош на каждом углу, недавно убили девочку из-за того что понравился её сотовый телефон.

В моём городе только 20 лет как не происходят регулярные бои "район-на-район, но похоже что скоро вернётся опять появились качалки в подвалах домов, где течёт канализация и горы мусора.

Жертвы в 90 были, начиная от сотрясения мозга и до 2 трупов.

В столицах и миллионниках, где камеры и достаточно полиции наверное стало безопаснее, в регионах нет обнищание затрагивает все возрастные группу населения и оказывает влияние на моральную сторону населения.

Одинаково беспокоиться за детей во всех городах, заставляют только озабоченные педофилы — всячески неудовлетворённых гостей из ближнего и дальнего зарубежья .

5oclock

18.05.2017 09:45Я приезжал к родителям на свою малую родину и несмотря на кризисы и прочие экономические неурядицы последних лет — город стал лучше: сам город более ухоженный, чистый, люди одеты лучше. Машины, в квартирах — всё что надо, а может и не надо.

Дети — не сильно отличаются от столичных (по «обвесу» и поведению) и отличаются от нас в их возрасте.

Так что и в небольших городах изменения есть.

Это, правда, не моногород.

DIVIZ

26.05.2017 00:42Эко как Вы все регионы опустили. В двух регионах в которых у меня есть друзья и родственники — все нормально. И квартиры себе народ покупает, и машины, и детей рожают и содержат. И сами города нормально развиваются, возводят целые новые жилые кварталы (если не сказать города), торговые центры. Дороги разве что на много хуже чем в Москве.

sptor

17.05.2017 19:06Ну, например машин на улицах стало в разы больше, а это потенциальный источник опасности как минимум. Я думаю можно еще подобных примеров найти каких-то, например что дети сейчас с собой могу таскать достаточно ценные вещи (те же телефоны и прочее) на регулярной основе, и стать более желанной целью для гопников чем раньше, но в целом, скорее действительно еще роль играет и то что информация достигает всех и каждого быстрее, плюс СМИ и не только любят смаковать именно негатив и потому кажется что стало опаснее.

Karpion

17.05.2017 19:28Вопрос даже не в количестве машин, а к уровне квалификации водителей и в исправности автомобилей. Причём если исправность автомобилей растёт (т.е. вероятность аварии из-за поломки рулевого управления или тормозной системы — падает), то с мастерством водителей ситуация сложнее. Не знаю, как в США — а в РФ водительские права можно купить; сейчас, вроде, с этим стало построже, а в 199*-е это было нормально.

boblenin

17.05.2017 21:49В США права получаются так (отличается от штата к штату, но тем не менее):

1) Сдать тест из 50 вопросов с вариантами ответов и ответить правильно хотя бы на 40

2) Сдать тест на знание знаков 10 вопросов с вариантами ответов и все должны быть отвечены правильно

3) Проехать по улице минут 15 с инструктором и не нарушить никаких правил за это время

alexmay

17.05.2017 22:17Не все так беспечно.

Вы забыли о том, что перед этим надо иметь два года стажа «новичка», когда новичок не имеет права управлять а/м без человека с правами рядом

boblenin

17.05.2017 22:41Либо так (и чаще всего вам 16 лет), либо если у вас есть неистекшие водительские права из другой страны.

ivlis

18.05.2017 01:59+1Это где такое? Стаж новичка это 2-3 недели между сдачей на теорию и практикой. Тогда надо наездить сколько-то часов в человеком имеющим права. Потом дают нормальные права и можете ездить сразу. Есть какие-то нюансы с поинтами, если нарушаешь много в первые годы, то могут и штраф впаять дополнительный или права отнять.

Но два года ездить с кем-то это чушь какая-то нереализуемая.

boblenin

19.05.2017 03:28Два года сильно сурово но learner's permit надо держать 60 дней если старше 18 лет и 9 месяцев если младше 18. Ну и не надо, если были права выданые другой страной или штатом. Так в VA.

Politura

26.05.2017 00:42Это в каком штате так жестоко все?

В Калифорнии, если тебе больше 18-и лет, не зависимо, есть правад другого штата/страны, или нет, просто сдаешь письменный тест и можешь хоть на следующий день на сдачу практики записываться.

Вот после письменного теста дадут временные права либо без ограничений на 3 месяца, либо на 2 года, но надо чтобы кто-то старше 18-и с полными правами сидел рядом. Но даже в этом случае можно сдавать практику хоть на следующий день.

Письменный тест в Калифорнии один, можно сдавать даже на русском языке, но будет больше вопросов: дополнительные вопросы на понимание надписей на знаках.

Можно просто в ютубе вбить в поиске california drive test 2017, там будут ролики с вопросами и отмеченными правильными ответами, знаю тех, кто именно на таких роликах «подготовился», пересмотреть один такой несколько раз достаточно, чтоб впомнить на тесте, т.к. в визуальной памяти откладывается не только текст, но и его расположение, на бумаге, как выглядит список вариантов, и т.д.

Для вождения тоже есть ролики, типа «10 самым серьезных ошибок», тоже можно пересмотреть, но, конечно, практика какая-то нужна.

Karpion

18.05.2017 02:45Ваш ответ ничего не говорит о возможности купить права.

Про первые два пункта я ничего не скажу, ибо никогда не водил машину. А вот третий пункт мне кажется совершенно недостаточным.

5oclock

18.05.2017 09:50третий пункт мне кажется совершенно недостаточным.

У нас и этого нет.

Хорошо если минут 5 ездят, а то и того меньше.

RigelNM

18.05.2017 10:375 минут? Меня минут 40 катали, ждут до победного, чтобы завалить.

5oclock

18.05.2017 10:47Ну это если цель — завалить.

А так — у гайца ещё 30 человек ждут очереди.

С каждым по полчаса ездить не будешь.immaculate

18.05.2017 11:27Наверное зависит от города и ГАИ. В Москве сдавал в двух разных ГАИ несколько раз. Возят очень долго, не меньше 15-20 минут. 5 минут, это если в течение первых 5 минут совершил серьезную ошибку. На очередь им пофиг.

Что не мешает многим людям покупать права. Как это происходит не знаю, т.к. мне не нужно было, я хотел получить честно. Но инструкторы из автошколы настойчиво требовали денег, чтобы мне «помогли». Два года назад купить права вообще без обучения стоило от 60,000 руб в Московской области, в Москве дороже и без гарантии. Помощь при сдаче экзамена — 20,000 руб.

Если есть знакомства в ГАИ, то ценник ниже раза в два.

5oclock

18.05.2017 11:35На очередь им пофиг.

Да прям «пофиг».

Люди сдали теорию, площадку — остался город.

Если их сегодня до 18 (грубо говоря) не прогнать, то они придут завтра.

Но завтра-то придут и «завтрашние».

Если каждого возить по 40 минут, то «завтрашние» в свой день вообще за руль не попадут и перейдут на послезавтра. В полном составе.

А послезавтрашние…

Короче, шею гайцу намылят — 100%.CrazyRoot

18.05.2017 17:47а после после после завтра, они «догадаются» поделиться содержимым кошелька.

Lezenford

26.05.2017 00:42Пофик, пофик. У них очередь на пересдачу формируется по спискам, т.е. каждый день придет только ограниченное количество человек «по записи». Я сдавал полтора года назад в Москве на права, сдавал сам, без привязки к автошколе. Просто после того как тебе говорят «не сдал» ты идешь в гаи и записываешься на следующее посещение. По нормативу первые 2 или 3 раза ты можешь прийти через 2 недели, на остальные — не ранее чем через месяц (вариант без автошколы). Мне удалось записать раньше чем через 3 недели только 1 раз, а сдавал я пол года и сдал впритык к окончанию срока теории.

Но правда и гайцы возят до победного, пока всю очередь не закончал. Иногда в 6 заканчивают, пару раз у меня было к 8 закруглялись только.

vconst

18.05.2017 11:51В Москве возят строго по нескольким совершенно конкретным маршрутам, все маршруты нарисованы в отделении. Если к концу маршрута штрафных баллов не набралось на «не сдано», то никто не будет крутиться по полчаса.

Но это не мешает гайцам посадить экзаменуемого одного без свидетелей и «завалить» на чем нибудь формальном, но не проверяемом по регистратору.

boblenin

19.05.2017 03:18Согласен о возможности купить ничего не говорит. Хотя их покупают, но это скорее вопрос нелегальной имиграции — права заменяют удостоверение личности (даже бывают права, не дающие права управлять автомобилем).

Разница с РФ в том, что проходить формальное обучение не обязательно. Просто приходите и сдаете. Объем материала для изучения перед экзаменом — это книжка формата А4 страниц на 20 с илюстрациями, где одна двухстороняя страница — дорожные знаки, примерно 5 страниц — информация о том как сдавать экзамен и где — остальное правила. Причем правила точно в такой формулировке, как будут спрашивать на тесте.

Для сравнения в РФ правила — это книжка почти на 100 страниц. И обучение фактически (пусть и не формально) обязательно.

ivlis

19.05.2017 03:39Покупать права абсолютно бессмысленно. Во-первых, у каждого полицейского есть компьютер и он мгновенно проверит права, если права этого штата. Если права другого штата, то это может вызвать подозрения и полицейский может позвонить в полицию того штата и спросить. Предъявление поддельных документов очень тяжкое федеральное преступление. А вот нахождение в стране без документов вообще не является преступлением в принципе. Езда без прав преступление, но меньшего масштаба. Так что подделывать права не имеет никакого смысла, только хуже будет.

boblenin

19.05.2017 04:18> Покупать права абсолютно бессмысленно

Ваше мнение понимаю, но то что из достоверных источников знаю, что были посадки некоторых граждан, которые занимались продажей прав позволяет мне предполагать, что все-таки какой-то смысл есть.

> Если права другого штата, то это может вызвать подозрения и полицейский может позвонить в

> полицию того штата и спросить.

Вы почему-то считаете, что купленые права не будут иметь запись в базе данных. Странно.

> Предъявление поддельных документов очень тяжкое федеральное преступление.

Не такое уж и тяжкое. Знаю случаи, когда подростки подделывали права, чтобы покупать алкоголь в барах. Хорошего мало — но не конец света.

> А вот нахождение в стране без документов вообще не является преступлением в принципе.

Отсутствие удостоверения личности и номера соц. страхования — это отсутствие работы, осутствие счета в банке, отсутствие доступа к кредитам, невозможность снять жилье и тд и тп.

> Езда без прав преступление, но меньшего масштаба.

Права покупаются не для вождения, а в качестве удостоверения личности

APLe

19.05.2017 05:35С 2013 года оно формально обязательно, к экзамену без справки из автошколы не допускают.

ivlis

19.05.2017 03:34>> никогда не водил машину

>> но имею своё мнение как сдавать на праваKarpion

19.05.2017 17:10Я регулярно езжу в качестве пассажира. Регулярно наблюдаю неумелое вождение с т.з. пешехода. Читал много историй про неумелых водителей.

Моё решение не водить машину (и соответственно, не учиться этому) принято под осознанием того, как много надо знать и уметь, чтобы не угробить ни себя, ни других.

Собственно, разрешить лёгкую сдачу на права можно только в полицейском государстве с драконовскими наказаниями за нарушение правил. Объективный и неподкупный суд входит в число необходимых условий.

Ivanko63rus

26.05.2017 00:43Я регулярно езжу в качестве пассажира

Ездить пассажиром и Водить машину совсем разные вещи.

Регулярно наблюдаю неумелое вождение с т.з. пешехода.

Ходить пешеходом наблюдая «неадекват» со стороны автомобилистов не достаточно чтобы делать выводы о водителях.

На самом деле это примерно так (моё мнение):

Я пешеход: какие все водители му**ки не пропускают, ездят как хотят!

Я водитель легковушки: какие пешеходы му**ки ходят как хотят, выскакивают из-за препятствий, переходят не смотря на дорогу, перебегают в неположенном месте т.п.! Мотоциклисты смертники их сложно заметить! Грузовики тебя зажимают/не видят и т.п (из-за большой мертвой зоны в основном)

Я водитель мотоцикла: му**ки первые 2 категории (во основном из-за малых габаритов мото и в принципе мотоциклистов мало, поэтому о них не задумываются другие)! :-)

можно было бы продолжить с позиции водителей Грузовиков/Автобуов/Трамваем и т.п. но у меня нет такого опыта, чтоб об этом говорить)

/ps побывав в разных ролях на дороге, стал спокойнее относиться к другим (мало-ли какие причины у человека вести себя «не правильно») и больше следить за собой, чтобы не быть для других «неадекватом».

BigBeaver

26.05.2017 08:43(мало-ли какие причины у человека вести себя «не правильно»

Есть и мудаки и няши с обеих сторон. Некоторые сами видят, что фигню сделали (плохо встали, допустим) и исправляют, некоторые же полностью неадекватны, но в среднем ситуация улучшается. Пешеходы же имеют больше прав возмущаться просто потому, что они рискуют только собой.

Ivanko63rus

26.05.2017 10:30Есть и мудаки и няши с обеих сторон. Некоторые сами видят, что фигню сделали (плохо встали, допустим) и исправляют, некоторые же полностью неадекватны, но в среднем ситуация улучшается.

Совершенно верно!

Пешеходы же имеют больше прав возмущаться просто потому, что они рискуют только собой.

Пешеходы и так по умолчанию правы, если не будет доказано обратное. Закон на стороне пешеходов. (только, к сожалению, пешеходы чаще других участников движения нарушают ПДД т.к. доказать/поймать/оштрафовать пешехода очень сложно).

Да, согласен что пешеход подвержен большему риску по сравнению с другими участниками движения.

coturnix19

18.05.2017 03:53Типа, а каким образом «честная» сдача на права будет гарантировать что водятел будет им следовать? Если средняя школа чему и учит детей, то это среди прочих полезности принципа «сдал и забыл», который из-за его полезности естественно будут применять и во взрослой жизни.

Karpion

20.05.2017 03:10ПДД написаны таким образом, что если все водители и пешеходы будут их соблюдать — то аварий не будет (ну, при условии, что автомобили исправны, а водители здоровы).

В принципе, предполагается, что честная сдача на права включает в себя пояснения — почему надо соблюдать ПДД. Ну и знания последствий нарушения ПДД — не в виде штрафов и прочих наказаний со стороны ГАИ, а в виде мести со стороны природы, которой наплевать на «корочки», на знакомства в верхних эшелонах власти и на толщину кошелька.

Проблемы средней школы (да и высшей тоже ) это отдельная большая болезненная тема. Я вообще полагаю, что эта проблема не решаема в принципе, ибо у власть имущих нет стимула улучшать образование.

Такой стимул появится тогда, когда квалифицированных специалистов станет не хватать даже для обеспечения комфорта и безопасности самих власть имущих. Вот только я опасаюсь, что к тому времени будет слишком поздно — уже не будет нужного количества квалифицированных преподавателей. А главное — не будет не будет нужного количества квалифицированных администраторов, понимающих, как нужно реформировать систему образования.Zenitchik

20.05.2017 14:25а в виде мести со стороны природы, которой наплевать на «корочки»

Родственникам погибшего в роли «природы» выступать УК запрещает. Так что не выйдет.

dimm_ddr

22.05.2017 10:09+1а в виде мести со стороны природы, которой наплевать на «корочки», на знакомства в верхних эшелонах власти и на толщину кошелька

Как будто водители не знают о последствиях аварий. Те, кто нарушают ПДД просто считают что конкретно с ними этого не случится, ведь они бессмертные профи и идеально контролируют ситуацию. Либо что правила написаны не для них и пострадают тоже не они. Если о возможных последствиях будут рассказывать в автошколах, то это не изменит вообще ничего.

VMichael

22.05.2017 11:40Даже при доскональном соблюдении правил ПДД, нет гарантии, что водитель не попадет в аварию.

Скорость на трассе вне населенного пункта максимальная по умолчанию 90 км/ч.

Это 25 м\с. Т.е. за среднее время реакции водителя (взято из билетов ПДД), автомобиль проходит 25 м.

Можно банально не успеть среагировать.

Если ехать медленнее основного потока, тоже создаешь аварийную ситуацию, т.к. тебя будут обгонять.

Ладно, если кто то тащится 60 км/ч, его обойти обычно не проблема.

А вот кто то едет километров на 10 медленнее потока, вот эти самое западло, т.к. длина и время обгона увеличиваются. И за ними тащится не хочется и обгонять сложнее.

И все эти риски в пределах ПДД.

Karpion

22.05.2017 18:44Ну, собственно, очень многое зависит от того, как рассказывать. В наше время можно и видео аварии показать, и дать человеку попробовать на симуляторе.

Я не говорю, что это подействует на всех. Но хотя бы кого-то образумит.

А по хорошему, надо регулярно проводить репрессии против нарушителей ПДД. За серьёзные нарушения отбирать права, за езду без прав сажать в тюрьму на достаточно долгий срок.

gerahmurov

22.05.2017 20:43"по-хорошему", это если вы готовы мириться с возросшими денежными затратами и неудобствами ради небольшого процента пострадавших.

Мы же в реальном мире живём, тут всё имеет цену. Я не к тому, что это не надо, а к тому, что не все будут готовы. Сколько у нас водителей до сих пор ремни не пристёгивает, потому что ну зачем неудобства терпеть?

Lissov

23.05.2017 00:46Не то что бы у меня когда-либо были сомнения, но вот недавно попробовал ремни на тренажёре. Смарт разгоняется до 10 км/ч и останавливается как об стену. Этого достаточно чтобы получить неприятные ощущения от ремней и понять, что руками это усилие не удержишь. Очень убедительно, пропадают все сомнения в необходимости пристёгиваться.

Akon32

22.05.2017 10:13ПДД написаны таким образом, что если все водители и пешеходы будут их соблюдать — то аварий не будет (ну, при условии, что автомобили исправны, а водители здоровы).

Местами в ПДД есть недоработки, когда их соблюдение не гарантирует безаварийности (имхо, их довольно мало). Я слышал о таком примере: на пересечении со второстепенной дорогой, при движении по главной, 1й автомобиль собирается повернуть налево, 2й (следующий за ним) ждёт, пока первый повернёт (ждать может не один автомобиль, а несколько их), сзади появляется 3й, обгоняющий первых двух (или больше чем двух). Третий, набрав скорость для обгона, может не успеть отреагировать на сигнал поворота и фактический поворот первого и влететь в него.

Karpion

22.05.2017 19:47Первый автомобиль в этой ситуации д.б. в левом ряду. Как его обгоняет Третий? По встречке? Ну так если встречка пустая, то Первый уже давно начал поворачивать.

VMichael

22.05.2017 23:27Рядов может быть 2 всего.

Karpion

23.05.2017 20:17«Два ряда» — это «один ряд туда + один ряд обратно» или «по два ряда в каждую сторону»?

В случае «один ряд туда + один ряд обратно» обгон м.б. только по встречке. И только если она пустая.

Если встречка пустая, то первый автомобиль начнёт поворачивать до того, как третий поедет по встречке. А третий сам обязан убедиться, что встречка пустая — в т.ч. на ней нет поворачивающего налево автомобиля.

В случае «по два ряда в каждую сторону» возможна ситуация, когда на встречке занят правый ряд, и первый автомобиль ждёт, когда она освободится. А левый ряд встречки свободен.

Вот только в такой ситуации нефиг вообще выезжать на встречку, а надо объезжать (уже не обгонять, а именно объезжать) «пробку» по правой полосе. Впрочем, в этой ситуации второй автомобиль не станет ждать первого, а поедет по правой полосе, и первого будет видно.

Lissov

23.05.2017 00:54Обгоняющий должен выходя на обгон убедиться, что он может завершить манёвр — в том числе увидеть, что первый собирается поворачивать.

Если же первый начал поворачивать (и включил поворотник) после того, как третий начал обгон, то он должен посмотреть в зеркало и убедиться что его не обгоняют.

То есть виноватый таки есть, не так ли?

Akon32

23.05.2017 11:44Если же первый начал поворачивать (и включил поворотник) после того, как третий начал обгон, то он должен посмотреть в зеркало и убедиться что его не обгоняют.

Виноватый всегда найдётся, но, кажется, правила не требуют тех действий, которые я выделил курсивом (возможно, я ошибаюсь).

из ПДД8.8. При повороте налево или развороте вне перекрестка водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам и трамваю попутного направления.

13.12. При повороте налево или развороте водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо. Этим же правилом должны руководствоваться между собой водители трамваев.

BigBeaver

23.05.2017 13:098.1. Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления, а если они отсутствуют или неисправны — рукой. При выполнении маневра не должны создаваться опасность для движения, а также помехи другим участникам дорожного движения.

Что и подразумевает необходимость убедиться в перечисленных выше вещах.Lissov

23.05.2017 14:26Правила Австрии (и Германии, про другие страны не уверен) в явном виде предписывают смотреть в зеркала и через плечо перед включением поворотника и маневром. Этот навык тренируется до автоматизма и невыполнение — провал на экзамене. В основном связан с мертвой зоной и велодорожками, но от аварии с обгоняющими тоже спасает.

Было бы неплохо так же в явном виде прописать и тренировать в России и Украине, а не заставлять водителей делать выводы из прописанного в правилах в неявном виде.

maa_boo

24.05.2017 14:38> перед включением поворотника и маневром

Что в общем-то не застраховывает.Lissov

24.05.2017 17:48«И» подразумевает «оба раза». Причём непосредственно перед поворотом руля это обязательно, всё остальное как получится, но на экзамене лучше таки не лениться. Но дело не в этом.

Я имею в виду, что если 1-й вовремя включил поворотник, то третий не имеет права обгонять. Если же 1-й включил поворотник непосредственно перед поворотом, то делая это он должен убедиться что его не начали уже обгонять. Вот и всё — есть однозначный виновник аварии.

Scarred

23.05.2017 14:53+1А таких надо прав лишать. Без разговоров.

Если две, три или больше машин стоит — какого хрена прешся обгонять? Ты не видишь что там происходит и почему стоят машины. Может колонну пропускают (не важно пешеходов или велосипедистов или машин), может авария, может препятствие на дороге или еще что-то.

petuhov_k

18.05.2017 05:01С покупкой и сейчас нет никаких проблем. «Отучиться» и сдать с первого раза 10-15т.р. Купить 30-50. Это для Новосиба.

sptor

18.05.2017 08:32И в количестве тоже, как ни крути машина ездящая по дорогам это в любом случае источник повышеной опасности. То есть даже простое увеличение количества напрямую увеличивает ту самую опасность, да другие факторы могут влиять. Но если даже просто посмотреть на фотографии городов покрупнее сейчас и скажем лет 30-40 назад, то разница бросится в глаза — по сегодняшним меркам даже магистральные улицы будут пустыми. Опять же увеличение количества машин во дворах многоквартирных домов, тоже повышает опасность, так как повышается вероятность для ребенка высочить откуда-то под сдающую задом для парковки машину например, просто потому что машин именно больше, и где раньше было скажем 5 на подъезд пятиэтажного дома с тремя квартирами на этаже, там сейчас их может стать 20-30.

s1im

18.05.2017 09:07+2Только на самом деле все происходит ровно наоборот. Меньше машин — быстрее поток, в 90-х гонять по проспекту в городе под 100 было нормой для водителей, камер не было, ГАИ с радарами попадались редко и водители заранее предупреждали друг друга. От пьяной езды можно было откупиться за не слишком большие деньги. На пешеходных переходах без светофоров не пропускали почти никогда.

Насчет ценных вещей, почти все дети ходят с смартфонами, телефонами, портативными приставками, плеерами и т.д. Случаев чтобы их пытались отобрать (говорю за своих племянников, детей друзей) не было от слова совсем. В моем детстве, проходя в одиночку через чужой двор с чем-нибудь ценным уровня сломанных наручных часов, новым пеналом или проездным на автобус, можно было лишиться этого с довольно высокой вероятностью.

Кстати, гопота во дворах почти исчезла, как тараканы в квартирах, как только массово начали появляться компьютерные клубы с контрой/районные компьютерные сети в домах, в начале нулевых. Просто раньше подросткам реально нечем было заняться, кроме как приставать ко всем во дворах и бухать по подъездам.

sptor

18.05.2017 09:15в 90-х

Это ключевой момент, разговор же о сравнении не 90-х а чуть более раннего периода, еще советского с текущим. Понятно что в сравненни с 90-ми нынешние времена выигрывают — увеличение опасности в каком-то одном месте компенсируется существенным уменьшением, или даже исчезновением целых классов опасностей.

Еще многое зависит от места жизни, преобладающей социальной среды и так далее.

s1im

18.05.2017 09:20Я, к сожалению, не могу сравнивать с ранними годами, могу только поделиться впечатлениями о своем детстве за 90-е. И мне довольно смешно наблюдать за современными родителями с их гиперопекой, педоистерией, при том, что мир за тридцать лет стал намного более удобным и безопасным.

sptor

18.05.2017 09:26+1Ну так говорю ж 90-е это особый период, по сравнению с которым большинство периодов будут выглядеть сильно лучше. Но родители то зачастую сравнивают с более ранними периодами, плюс смотрят с позиции взрослого уже, когда способностей к анализу больше и те вещи, которые в детстве выглядели «нормально» и «ничего такого» с позиции взрослого уже воспринимаются иначе. У ребенка, например, нет ощущения собственной смертности обычно, для него смерть это нечто очень абстрактное. Все это вкупе с современными возможностями для контроля и валом негативной информации, который сложно игнорировать и дает в результате гиперопеку зачастую.

lexxair

18.05.2017 17:45Так родители как раз те, кто родились в 80е и выросли в 90-е.

sptor

18.05.2017 18:28Родители, внезапно, бывают не только около 30 лет, с нынешними тенденциями рожать позже, родители нышених 10 леток условно скорее будут в массе ближе к 40 годам, а это поколение именно детство и похожий возраст которых пришелся именно на 80-е. 90-е тоже могли повлиять — повысив тревожность, когда подсознательно ожидается худшее всегда, это накладывает свой отпечаток. Плюс тот момент про который я писал — оценка окружения, даже одинакового, у ребенка и взрослого разная, простов силу большего жизненного опыта взрослого хотя бы.

Плюс как кто-то писал тут, дети стали иметь большую ценность, так как их стало меньше — в среднем, потому и отношение изменилось.

gerahmurov

20.05.2017 04:00Всегда есть космический крейсер или смертельные лучи или межгалактическая чума, которая может стереть жизнь с земли. (с)

90е особый период. А перед этим особый период затишья. А перед этим особый период послевоенный и военный, полный опасностей. А перед этим особый период гражданской войны и послевоенных налаживаний жизни. А перед этим особый период первой мировой. А перед этим особый период террора и мелких войн. Всегда есть особый период. 90е начались 27 лет назад, и многие люди с тех пор уже родители, и у многих дети уже пошли в школу.

Даже больше того, более старых родителей, опекающих детей, сейчас, возможно, сильно меньше, потому что дети у многих уже вышли из возраста опеки.

Art3

18.05.2017 15:31+1машин на улицах стало в разы больше, а это потенциальный источник опасности как минимум

Как минимум — они стали безопаснее для пешеходов. Убивают «квадратные» капоты и кенгурятники. Да и культура вождения подросла.

sptor

18.05.2017 15:39Как минимум — они стали безопаснее для пешеходов.

Это уже детали, они снижают вероятность погибнуть, но не просто пострадать или попасть в ДТП, эта вероятность все равно растет с ростом количества транспорта.

Art3

18.05.2017 18:08они снижают вероятность погибнуть, но не просто пострадать

Почему, вероятность пострадать тоже уменьшается. Был свидетелем пары удачных перекатов.

растет с ростом количества транспорта.

Так же вместе с ним растет и ответственность — когда транспорта нет (глухая ночь, провинция, etc) не обязательно смотреть по сторонам. Уверен, вы не сможете позволить себе такого в оживленном городе. Так же, чем большее количество людей знают ПДД (а знание это не только теория но и практика) — тем всем безопаснее.

sptor

18.05.2017 21:33Почему, вероятность пострадать тоже уменьшается. Был свидетелем пары удачных перекатов.

Пострадать в этом контексте это равно «стать участником», травмы ведь и психологические бывают.

Так же вместе с ним растет и ответственность — когда транспорта нет (глухая ночь, провинция, etc) не обязательно смотреть по сторонам. Уверен, вы не сможете позволить себе такого в оживленном городе.

У детей врядли, они несильно поменялись. Большинство сначала сделают, а потом подумают, и не задумываются о возможных последствиях своих действий. А источников потенциальной опасности стало таки больше.

Lissov

18.05.2017 19:40Могу сказать про Европу, постоянно принимаются меры для улучшения безопасности:

— ограничение скорости движения

— организация дорог (более удобные и просматриваемые развязки)

— организация тротуаров, заборчиков и переходов

— более строгий контроль за выполнением правил (тут большой прорыв за счёт автоматики), повышение штрафов за алкоголь

— системы безопасности в автомобилях (то же автоматическое торможение)

— популяризация велосипедов и общественного транспорта

Стоит добавить также и то, что количество автомобилей уже практически достигло насыщения и рост идёт в основном за счёт роста населения. По факту многие начали даже отказываться от автомобилей.

Всё вместе приводит к снижению количества аварий именно по отношению к количеству автомобилей.

RafaelRS

17.05.2017 19:24-2Просто раньше не было таких возможностей опеки, вот и все. Ты же не можешь оставить работу. Приходится идти на нее пристраивая ребенка доступными способами, принимая это как должное в этой жизни, ибо по другому никак было — ну не с голоду же умереть.

Z0K

17.05.2017 22:05Сегодняшние родители, по моему опыту, гораздо менее склонны разрешать своим детям в одиночку исследовать окружающее их пространство, ходить в школу, самостоятельно играть и обращаться с потенциально опасными инструментами или оружием. Родители чаще склонны наблюдать за всем, что делают их дети, чем всего одно поколение назад.

смертность детей в США постоянно уменьшается последние 25 лет, и она никогда не была ниже.

А может в этом и причина?

Andy_Big

17.05.2017 22:43А может в этом и причина?

Прочли бы весь текст статьи :) Там этот вопрос затронут и утверждается, что нет, не в этом.

kemm

26.05.2017 00:43Там сказано, переводя на человеческий язык, примерно следующее: «вот есть простой фактор, который прекрасно бы объяснил все имеющиеся на данный момент факты, но он нам не нравится, поэтому будем говорить, что дело не в нём». Больше ничего про него нет. Точка.

borec1

24.05.2017 14:47Сегодняшние дети на улице проводят на порядок меньше времени, чем в те же 80-е. Что конечно влияет на выживаемость ребенка в среднем.

unxed

17.05.2017 23:31+1Правда ли, что дети стали менее опасными (= умными), чем были раньше?

5oclock

17.05.2017 23:46Я, наблюдая современных детей: в разных дворах, разных районах — пришёл к выводу, что они более воспитанные, чем были мы в детстве. Иногда смотришь: прям пажеский корпус на прогулке.

У нас отношения в общении и играх были жёстче, злее но зато мы и рамки знали.

Я не припомню, чтобы во время дворовых игр мы на ровном месте срывались в какую-то чрезмерную, а тем более — необоснованную агрессию.

А сейчас посмотришь: играют дети в «палки-банки», чуть там неаккуратно задели друг друга — ну игровой момент, ну попенять можно оппоненту, обратить внимание компании — вынести коллективное порицание неаккуратно размахивающему палкой. В конце концов (как у нас в детстве было бы) — подойти и в лицо наорать, чтобы дошло.

Так нет же — вскидывают палки и начинают друг друга дубасить.

Хорошо я, посмотрев на эту публику, деревянные палки сразу убрал и сделал из самых тонких ПП труб, обёрнутых теплоизоляцией. А то бы уже давно кого-нибудь в травму увезли бы с таким поведением.

Т.е. пока «не вышли за границу» — дети как-то… культурнее что-ли, чем мы.

Но зато если вышли, то уже не стесняются.

И «граница» эта слишком близко. Гораздо ближе, чем это было у нас.

arheops

18.05.2017 05:19+3А вот тут как раз то, что описано в статье. Если б одного увезли в больничку, это бы повлияло на поведение всех, включая отношение к нападавшему. А вы их приучаете, что бить можно фактически, что ничего не случится. Но ведь даже такой палкой можно случайно глас выколоть.

А сама граница, скорее всего, там же. Просто вы тогда ее оценивали по другому.

5oclock

18.05.2017 07:41То, что я постарался сделать игру менее травмаопасной — да, соответствует духу статьи.

Нам взрослые никаких палок не делали. Играли чем придётся.

Но вопрос был: стали ли дети менее опасными?

Я на него пытался ответить, описать своё наблюдение.

arheops

18.05.2017 07:48+1Ну так дети стали более агрессивные в том числе потому, что нет негативной реакции на агрессию. У вас она была как минимум на 50% связана с синяками и шишками нанесенными противнику. А сейчас они вроде как более агрессивные, но у них меньше повреждения в среднем, соответсвенно меньше обратный отклик. А меньше повреждения — поскольку у них есть нормальные игрушки(те же мячи для футбола, автоматы из пластика, а не доски с гвоздями) и меньше травматичных мест(на стройке сейчас круглосуточно работают и сторож, например).

Моему вон случайно сломали руку в игре(ногой ударили проходя мимо, дурачились). Последствия — теперь вся группа куда более осторожна, к человеку сломавшему руку относятся насторожено, ему от этого врятли приятно. Но раньше то руки ломали постоянно(я по своему окружению вспоминаю). Были товарищи, ломавшие их каждое лето практически себе. А сейчас — единичные случаи.

5oclock

18.05.2017 09:56раньше то руки ломали постоянно(я по своему окружению вспоминаю). Были товарищи, ломавшие их каждое лето практически себе. А сейчас — единичные случаи

Я в детстве единственный раз видел гипс — на руке одного пацана.

И то скорее всего сам виноват: он был отмороженный по части развлечений.

Сейчас бы наверное его паркурщиком назвали.

NoRegrets

18.05.2017 10:43+1Сейчас то, что сейчас называется «паркуром» и считается травмоопасным занятием, раньше, в нашем дворе, называлось «в догонялки на стройке» и в это играли все, без исключений. К счастью, никто ничего себе не сломал.

5oclock

18.05.2017 11:14+1Я не думаю, что многие дети, даже играя на стройплощадках, тогда демонстрировали то, что сейчас называется паркур.

А этот вот кадр — реально так себя вёл.

Все на ограждённую футбольную площадку заходили как люди, через калитку, а он — перепрыгивал через 2х метровый забор, причём с переворотом через голову.

У нас во дворе стоял склад магазина: кирпичная постройка высотой с одноэтажный дом с плоской крышей.

Мы устраивали «штурм крепости»: одни наверху обороняются, другие — штурмуют. В качестве штурмовых лестниц — забор-штакетник высотой по-колено. От клумб.

Так этот «отморозок» спрыгивал со этого склада не просто ногами вниз, а делая сальто вперёд. Приземлялся на ноги (те разы, которые я видел).

Жил он на 1 этаже и у него под окном был вход в подвал.

Спуск в подвал был накрыт покатой крышей когда-то крытой железом по доскам, но железо с этой крыши спёрли, а дерево — сгнило в труху. Остался только каркас.

Вот он разбегался по земле, подпрыгивал на нижний край наклонного бруса, расположенного на расстоянии 1,5 м от стены здания, бежал по нему вверх метра 3 — оказывался примерно на уровне своего окна, ну может чуть ниже и — перепрыгивал на окно. Летом конечно. Когда окно открыто было.

В школе он раз попёрся по наружной стене, по карнизу шириной в полкирпича из одного класса в другой.

Второй этаж конечно, но всё-равно — высота метров 5 была.

У нас недалеко был заброшенный лыжный трамплин.

Туда слазили почти все, хотя дело это было опасное: лестница-то у него была железная, а вот на верхней площадке — подгнившие доски, под которыми пропасть — метров 20. Некоторые доски сами или при помощи таких исследователей как мы — обвалились и в полу зияли дыры.

Но никто не отваживался лезть на эту площадку по спуску. Т.е. собственно по трассе трамплина. Потому что там — всё сплошь было из таких досок. И подниматься надо было фактически ползком на пузе, цепляясь за набитые у краёв деревянные поперечины. Конечно тоже сгнившие. И если сорвёшься — будешь катиться до самого низа. Вряд ли на скорости получится ухватиться за что-то и это что-то окажется не гнилым. Или доски под тобой провалятся — тоже вряд ли успеешь ухватиться за что-то.

Так вот этот «паркурщик» влез на этот трамплин — по склону.

Остальная публика — тоже не паиньки: на стройках с крыши одной 9-ти этажки на соседнюю прыгали, — но так отморожено, как он — себя не вела

Это была можно сказать, выдающаяся личность.

Не знаю дожил ли он до совершеннолетия: я по окончании школы уехал учиться, а он немного младше меня был.

NoRegrets

18.05.2017 14:48Паркур — паркуру рознь. Второй этаж — не высота. С балкона второго этажа прыгали почти все. Мы играли на строящемся и последнем этаже. Вот что было нормой у нас — на высоте 4-5 этажа, прыгать с балкона на балкон в пределах этажа и на нижний этаж, за 2-3 секунды перелазить с балкона на балкон сбоку стены или на нижний балкон, бегать по наружной стене перепрыгивая через оконные пролеты. Про всякие мелочи типа перепрыгивать с одной межкомнатной перегородки на противоположную или быстро бегать по ним, даже не говорю. Вполне себе паркур, правда без сальто — для наших целей это было бесполезно. Вот сейчас смотрю на паркур — ничего особенного, крутят сальто через каждый шаг, просто зрелищно.

Нам повезло, что никто не разбился. Сейчас как вспомню все это, сразу становлюсь сторонником того, что дети должны играть под присмотром взрослых.

5oclock

18.05.2017 14:52+1Вы — да, круто играли.

Наш «отморозок» в вашей компании хорошо бы смотрелся :)

Ugrum

18.05.2017 14:57Вы только что описали любимейшую площадку для игр 1978-1979 гг. Суровое сибирское детство. Особо прикольно было зимой на стройке играть в лова.

black_semargl

19.05.2017 11:16Так одно дело прыгнуть с крыши на крышу потому что обходить лениво, и другое — искать себе адреналина.

cyborg-researcher

24.05.2017 16:06+1Только в начале двухтысячных я узнал, что занимался даунхилом (спускались на великах с терриконов) и дёрт джампингом (заброшенные стройки, канавы и прочие техногенные препятствия становились местом для уничтожения великов и укрепления духа, путём ломания конечностей)…

imwode

17.05.2017 23:37Стоит помнить, что население США за это время возросло на треть, поэтому реальное количество исчезнувших упало более чем на 40%.

Да хоть в сто раз, падение реального количество не изменилось. Оно в попугаях, а не в процентах от населения.

habarov

18.05.2017 03:29+2У автора вообще проблемы с математикой.

«Если пересчитать цифры на душу населения, то в 1980-м был один случай посещения травмпункта на 1452 человека, а в 2012 – один на 1156 человек, что говорит об уменьшении их количества всего на 0,02%.» Очевидно же, что это падение на 0.02 п.п., но при этом на целых 25.6%. Однако кто бы проверил, насколько significant это значение.

Hellsy22

17.05.2017 23:57+10Когда родителей спрашивали, почему сегодня они так сильно заботятся о детях

Потому что могут.

Дети превратились из помощников/опоры в старости в разновидность дорогого и сложного хобби. В эдаких «сверхценных эмоциональных партнеров» на уровне домашних животных. Никого же не удивляет, что домашних кошек почти никто не выпускает гулять по улицам мегаполиса. Еще сильнее усугубляют это сравнение современные ожидания — от детей не ждут достижений или даже просто стараний. Знают пару трюков и умеют ходить в туалет — и ладно.

noanswer

18.05.2017 00:26+3хорошо что родители не знали чем мы занимались (80е годы) хотя им хватало того что узнавали

что-то о чем можно писать (вышли сроки давности) описал в блоге:

про кровь, много крови

про Достоевского и топор Роскольникова

этапы взросления россыпью

про черную мессу

а ещё много чего такого ...

WillSmith74

24.05.2017 13:06Школьный психолог в начале 90х. Вы серьезно?

BigBeaver

24.05.2017 13:13А что такого? У нас был.

WillSmith74

24.05.2017 13:40+1Я учился в двух школах в районе 2000 в городе миллионике. Ни в одной не было психолога. И у всех у моих знакомых не было. И у знакомых знакомых не было. Поэтому такое удивление.

noanswer

25.05.2017 09:31+1Вообще школа это ад что для учашихся что для педагогов… да бывают исключения и возможно вам повезло… я учился в 2х школал в одной был ад кромешный другая была получше...

так вот даже в этих мрачных месте и времени у нас были "психологи" только назывались они "старший пионер вожатый" функция по сути была та-же.

когда сам был школьником, в 86 или 87 у нас ввели должность психолога (возможно приходящего) но как-то это мимо меня пролетело… это была какая-то очень незаметная тетенька, пару раз выступала на классных собраниях и все.

сам быстро завязал с педагогической деятельностью, но имею огромного количество другей которые в разнове время преподавали или преподают.

5oclock

25.05.2017 10:54+1У меня была обычная школа.

Директор — балагур, который мог найти подход и к шкетам из начальной школы и к полу-уголовникам из 7-8 класса (в старших классах они уже не учились). Его никто не боялся, но авторитет его не подвергался сомнению.

Учителя — как специалисты в своих предметах разные конечно. По большей части — неплохие.

Но как ВСЕ они были — педагогами. Т.е. не нынешние «училки» у которых класс делает что хочет, а такие, у которых даже отъявленные отморозки с уже вполне понятным уголовным будущим, прямо на уроки делающие себе татуировки — и те сидели тихо и по-крайней мере не мешали заниматься другим. Каких-то психов или нервных учителей — не помню.

Ну трудовик-инопланетянин, НВПшник — престарелый ветеран — всё как положено.

Физруки — тоже не слышал, чтобы что-то там себе позволяли. Тем более, что двое из трёх — были молодой парой (М+Ж), которые были увлечены друг другом и дети у них были только для уроков.

И классные были вполне нормальные. Даже внезапно пришедшая из другой школы, в двух последних классах: формалистка, которая держала дистанцию, не пыталась как-то сблизиться с классом, делать что-то сверх положенного — функции свои выполняла и всё было корректно.

В общем, нормальная такая школа.

Я полагал, что это — обычная школа. Т.к. ученики других школ, с которыми я общался — никаких «детских ужастиков» про свои школы не рассказывали.

MTyrz

25.05.2017 11:32Я полагал, что это — обычная школа

Нет, у вас была не обычная школа. Вам со школой, судя по этому рассказу, крепко повезло.

noanswer

25.05.2017 11:38+1вам могло повезти со школой (городом, временем, соучениками)… а может быть у вас заниженные требования… ну или у меня завышенные.

в начале 2000х, когда в школе уже давно не работал, меня попросили позаниматься с "юными журналистами" (ну типа газету делали) было несколько больших московских школ и вот газету делали одну на 2-3 школы… после того как познакомился с ребятами с удивлением, где-то через 3 недели, понял что никому эта газета не нужна и что это исключительно закидоны старших которые хотят чтобы "было красиво", чтобы у детей была газета, тех старших которые и платили мне за беседы о… ну я объяснил деткам что нафиг им не сдалась эта журналистика а сам ушел.

так вот все и взрослые и дети считали ситуацию нормальной, а в реальности детей заставляли заниматься чем-то таким к чему них не лежало. Именно это и есть ад, пытка которую не осознаешь. Против мучений которые осознаешь можно пытаться бороться.

ладно это лирика

5oclock

25.05.2017 11:53Ну какие к школе требования… Чтобы знания давали и порядок чтобы был.

Я учился в 1985-1995 годах в Забайкалье.

Другие ученики — примерно такие же как я. Кто-то — более балбес, кто-то — менее.

Практически каждый год класс разбавлялся одним-двумя второгодниками, которые после года обучения с нами оставались на второй год дальше. Два второгодника (в разные годы) были уже вполне себе сформировавшимися уголовниками, которых от детской колонии отделял один шаг.

Как я уже писал — в городе были неформальные молодёжные группировки, т.е. обстановка в молодёжной среде в городе в целом — была не особо благополучной.

Но в школе — всегда был порядок.

И хотя никакой охраны на входе как сейчас у нас не было — уличные отморозки в школу не заходили. Видимо коллектив сотрудников и преподавателей сформировал и поддерживал атмосферу нетерпимости к ним — и они её чувствовали.

noanswer

25.05.2017 12:15Ну какие к школе требования… Чтобы знания давали и порядок чтобы был.

вы путаете мягкое с теплым.

то-же самое можно делать как унижая учеников так и нет… как трахая мозг так и более тонко

в первой школе в которой учился был образцовый порядок как результат максимальной жестокости, как физической так и психологической, учителей… да мы по стеночке ходили, и страшно представить за 6 лет не прогулял ни одного урока… но мне вот так "повезло"

в другой школе где учился было посвободнее, но сейчас, насмотревшись на другие школы, понимаю что и там все было так себе…

А у вас судя по всему была хорошая, подходящая лично вам, школа, завидую.

5oclock

25.05.2017 12:25Ну какие к школе требования… Чтобы знания давали и порядок чтобы был.

вы путаете мягкое с теплым.

то-же самое можно делать как унижая учеников так и нет… как трахая мозг так и более тонко

Ну унижение учеников я бы к «порядку» не относил.

А «трахание мозга»… даже не знаю как понимать.

Мне кажется это какое-то субъективное ощущение.

У нас была обычная учёба по обычной советской программе (в отличие от современной школы). Кто на что учился — такие оценки и получал.

За плохие оценки никого не гнобили: ни учителя ни одноклассники.

WillSmith74

25.05.2017 11:29+1Первая школа была обычная совковая с вдалбливанием ненужного немецкого и бессмысленными стыкачами (драками) после уроков. А после 8 класса я попал в рай, где училось всего около 100 человек и нам преподавали молодые преподаватели, вчерашние выпускники ВУЗов. До сих пор мы каждый год собираемся тем классом.

noanswer

25.05.2017 09:08У нас (я преподавал) была "выпендрежная" московская школа, больше того психолог проводил педсоветы чтобы учителя друг друга не погрызли.

ivlis

18.05.2017 02:04С травами на площадках не понятно. Просто количество ни о чём не говорит. Конечно стали обращаться больше, количество застрахованных растёт, ну и народ стал более пугливый. Одно дело коленку поцарапать, другое дело вывих или перелом.

immaculate

18.05.2017 08:11+1Если сидеть дома и ничего не делать (сидеть в социальных сетях, играть в компьютерные игры, питаться заказанной пиццей), то вероятность как-то пострадать радикально снижается (остается разве что геморрой и ожирение). Но можно ли назвать это жизнью?

Меня родители все время критикуют за то, что я езжу на мотоцикле, да еще и по разным странам, типа Индии и Непала (хоть я и взрослый давно). «Как же так, да это же опасно!» Ну а я вот считаю, что без этого моя жизнь была бы на несколько порядков беднее. Такого количества информации, впечатлений, никак и нигде иначе не получить.

И еще одна мысль, недавно на эту же тему говорил с родителями. Отец мне сказал, что, дескать, в Испании жить безопасно. Я прожил три месяца в Барселоне, и ей-богу такого количества криминала больше нигде не видел. Почти каждого знакомого хоть раз ограбили в Барселоне. Там после 22.00 на улицу выходить страшнее, чем в самом жутком гопническом городе России. Тем не менее, большинство считает, что Европа безопаснее по определению.Hellsy22

18.05.2017 09:06+10можно ли назвать это жизнью

Разумеется.

Такого количества информации, впечатлений, никак и нигде иначе не получить

Ровно то же самое можно сказать и про игры. Еще в детстве я отправлял армады кораблей бомбить планеты биологическим оружием. Я захватывал Польшу в рамках блицкрига. Мои римские легионы грабили города, а сардаукары показывали лицемерным Атрейдесам, что такое настоящая сила! Я развивал цивилизации с нуля, в том числе и на других планетах, достигая победы самым разным способом — от военного, до научного и дипломатического. Колонизировал Америку. Управлял огромным боевым роботом, а после — целым звеном. Неоднократно в одиночку зачищал Ад от монстров. Я крался темными коридорами лабиринтов и смерть подстерегала на каждом шагу. Разгадывал головоломки и загадки древних цивилизаций. Исследовал глубины космоса и постапокалиптический мир. Спасал и обрекал. Развивал и уничтожал.

А что этому можете противопоставить вы? Десятки тысяч километров монотонно-однообразных дорог и туризм?

Увлекательно…

Песня в тему

vconst

Родители стали получать больше информации о происшествиях, чем 20 лет назад, благодаря лавинообразному развитию информационных технологий. Если в прошлом веке абстрактное событие получало освещение, в основном, на бумаге и распространялось сарафанным радио, то сейчас боты новостных сайтов и боты в соцсетях перепостят его в огромном количестве — быстрее чем за час. Многократное повторение информации о каждом инциденте — создают иллюзию большого количества инцидентов, даже если реально их становится меньше. Родители получат больше информации и больше поводов для беспокойства, а современные технологии облегчают контроль с их стороны — в прошлом веке за детьми следить было несравнимо сложнее.

MTyrz

Вот кстати: из довольно ранних воспоминаний у меня всплывает, что новостные сайты тогда успешно заменялись агенством ОБС, транслировавшим городские легенды. Причем мне чертовски обидно, что в дошкольном возрасте я ну никак не мог оценить уникальность материала: сейчас уже хрен найдешь такое.

Но чернуху тогда соседские бабки на лавке гнали забористую. Нескольких вариантов я потом нигде не нашел, хотя искал и интересовался.

Так я к чему?

Сдается мне, что современная информация о происшествиях вполне заменялась тогда городскими легендами, и тревожность вполне себе поддерживалась. То есть, возможно, дело тут не в информационных технологиях. Или по крайней мере не только в них.

arheops