Главное в статье для неосиляторов: творчество — это постановка новых проблем, задач, их решение, а так же создание новых способов (алгоритмов) решения уже решённых задач. В посте будет рассматриваться модель творчества, компиляция материалов нескольких авторов. Для умеренных осиляторов презентация. Остальных приглашаю в статью.

Много думал насчёт того, в каком хабе опубликовать. Если есть более подходящий, прошу написать мне название.

Я пишу эту статью сюда не только потому, что часто слышал: «программирование/дизайн/управление проектами — творческая профессия» и уверен, что тема интересна здешним программистам, дизайнерам, верстальщикам, управленцам и т.д. Кроме этого, здешняя аудитория сможет помочь мне улучшить модель, поделившись примерами, указав на ошибки и неизвестные мне материалы по теме.

Началось всё с эмоций. Я вроде как музыкант и вроде как занимаюсь творчеством. Однако было ощущение, что ни я, ни куча снобствующих музыкантов, поэтов, художников и т.д. на деле ничего в общество не привносят, совсем ничего. Кроме того, творческими людьми, талантамИ, гениями называли и людей искусства, и изобретателей, и учёных, и философов. И методы с основными подходами в этих направлениях разные, по многим параметрам противоположные, как и результаты.

Я начал копаться вместе с ещё несколькими интересующимися в этой теме. После того, как перечитал несколько книг, кучу статей, в том числе с замечательного портала vikent.ru, поговорил с умными людьми, я убедился, что в теме творчества, искусства, одарёности и талантливости куча мифов, часть из которых давно опровергнуты фактами, и люди продолжают им верить. Но главное — люди очень по-разному понимают, что такое талант, творчество и т.д. Мне кажется, что наши труды могут помочь разобраться в этом бардаке.

Люди понимают под творчеством и талантом разные вещи

Под творчеством могут подразумеваться минимум 4 вещи:

- Художественная деятельность, искусство.

- Результат этой деятельности («вот моё творчество» — песни, картины и т.д.)

- Процесс создания принципиально новых материальных и нематериальных ценностей

- Результат этого процесса (по аналогии с 2)

Первые два — следствие из 3го и 4го, они появились из мнения, что любое художественное произведение (сделанное профессионалом, по крайней мере) те самые ценности привносит в общество. Однако такое явление, как «попса» опровергает это. Поэтому мы остановились на 3-ем определении, для 4-го понятия выбрали термин «творческий результат». Или «результат творчества»

Под талантом тоже понимают обычно несколько вещей:

- Одарённость (способность быстро осваивать знания, умения, навыки в определённой области)

- Умение регулярно делать что-то хорошо (иначе знания, умения, навыки; профессионализм)

- Способность делать что-то оригинально, либо делать то, чего никто до этого не делал

Для первых двух понятий термины уже есть. Кроме того, они не подразумевают того самого результата. Можно ведь хорошо делать попсу и забивать гвозди, но того же творческого результата там нет. А вот третье термина не имеет и как раз подразумевает некую новизну. Правда, настолько в людях сильно сидит «талант=одарённость» (даже Ожегов так расшифровывает), что возможно, придётся отказаться от этого термина и использовать «способность к творчеству».

Что такое принципиально новые материальные и нематериальные ценности

Вопрос был сложный, так как к таковым относятся как произведения искусства, так и различные изобретения и открытия. И как их свести к чему-то единому?

Талант, творчество и т.д. проявляются в деятельности. Любую деятельность можно рассматривать как решение задач. Базовые типы задач:

- мышление (что думать по поводу поступившей информации, как воспринимать/понимать)

- отношение (какую эмоцию испытывать по этому поводу)

- движение (что конкретно с этим делать и как)

Любую деятельность можно разложить на алгоритм этих базовых операций. Любую задачу можно раскладывать на подзадачи, пока не спустимся на этот базовый уровень.

Многие задачи можно решать с помощью разных алгоритмов, разных последовательностей базовых операций. Или, более простым языком, способов.

Мы постоянно решаем огромное количество задач. Для экономии ресурсов и энергии большинство задач решаются с помощью автоматических, фиксированных способов. Стереотипов, шаблонов, паттернов. Многие люди, похоже, на протяжении многих лет, а то и всей жизни решают так вообще все возникающие задачи.

Шаблон человек вырабатывает сам или получает извне. Вспомните библиотеки функций, классов. Вы просто используете алгоритм, который кто-то давно создал. Пишете название, параметры, получаете результат. Гугл сделал модным решение многих, не только программистких задач, с помощью Ctrl+V Ctrl+C. Посмотреть в интернете и сделать так же, не вдаваясь в суть.

Но иногда случается, что человек отказывается от шаблона. Либо возникла новая для человека, предприятия, а то и вообще мира, задача, и шаблон не работает вообще, либо результат выполнения шаблона не удовлетворителен по каким-то причинам. Некоторые люди способны перестроить этот шаблон либо вообще создать новый способ решения задачи.

Вот это создание нового способа, нового алгоритма, мы и будем считать творческим результатом.

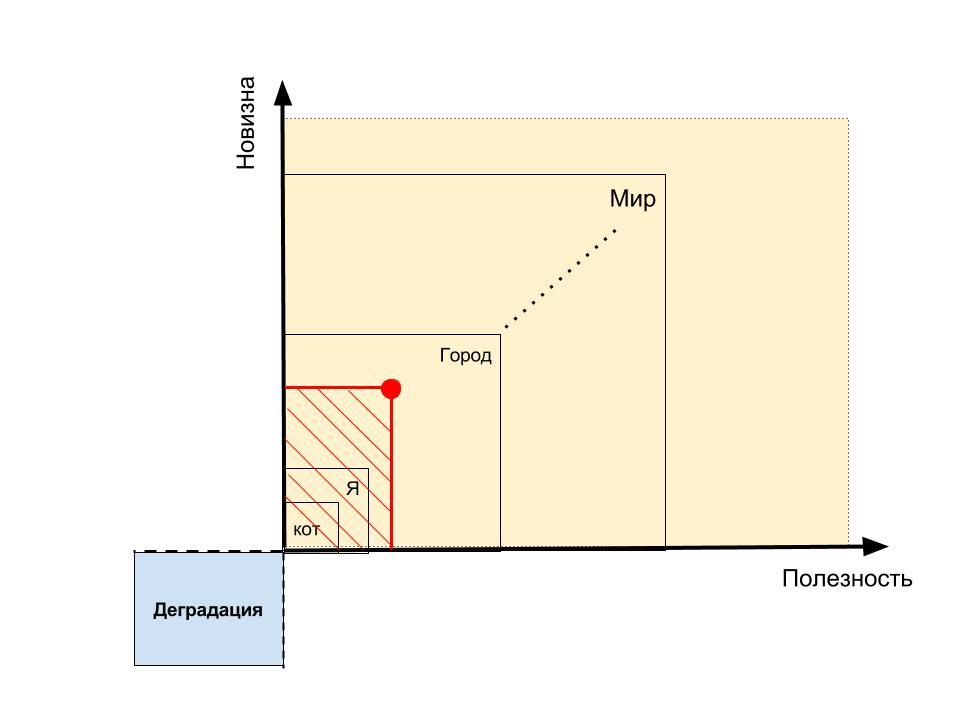

Как оценить уровень творческого результата (нового алгоритма)?

Для этого можно использовать диаграмму Викентьева-Джефферсона (творческая эффективность):

То есть новизна и польза только для себя — это тоже творчество, только низкого уровня. Возможен результат с разными показателями полезности и новизны. Скажем, новизна на уровне страны, а польза только для города.

Кроме того, пользу тоже можно измерять по-разному. Иногда непосредственно для людей. Но тот же пулемёт для огромного числа людей был вреден. Смертельно вреден. Поэтому в некоторых ситуациях полезность стоит оценивать для области, в данном случае — области оружейного, военного дела.

Чего-то не хватает

К искусству, философии, да и науке такое подходит не всегда. Известны случаи, когда они решали прикладные задачи (лаундж — отличная музыка для того, чтобы человек не чувствовал себя неуютно в чупермаркете). Известны случаи, когда они эти новые задачи ставили. И вот тут мы перешли к определению задачи. Что такое задача?

На Википедии нашлось хорошее и краткое определение: «Зада?ча — проблемная ситуация с явно заданной целью, которую необходимо достичь; в более узком смысле задачей также называют саму эту цель, данную в рамках проблемной ситуации, то есть то, что требуется сделать». Это определение для задачи в широком смысле хорошо подходило и увязывалось с определениями из словарей и прочих источников, увязывая их воедино. Однако — что такое проблемная ситуация и проблема в широком понимании? И что такое цель? Где-то полтора года спустя ответ нашёлся

Определение проблемы и задачи через понятие системы

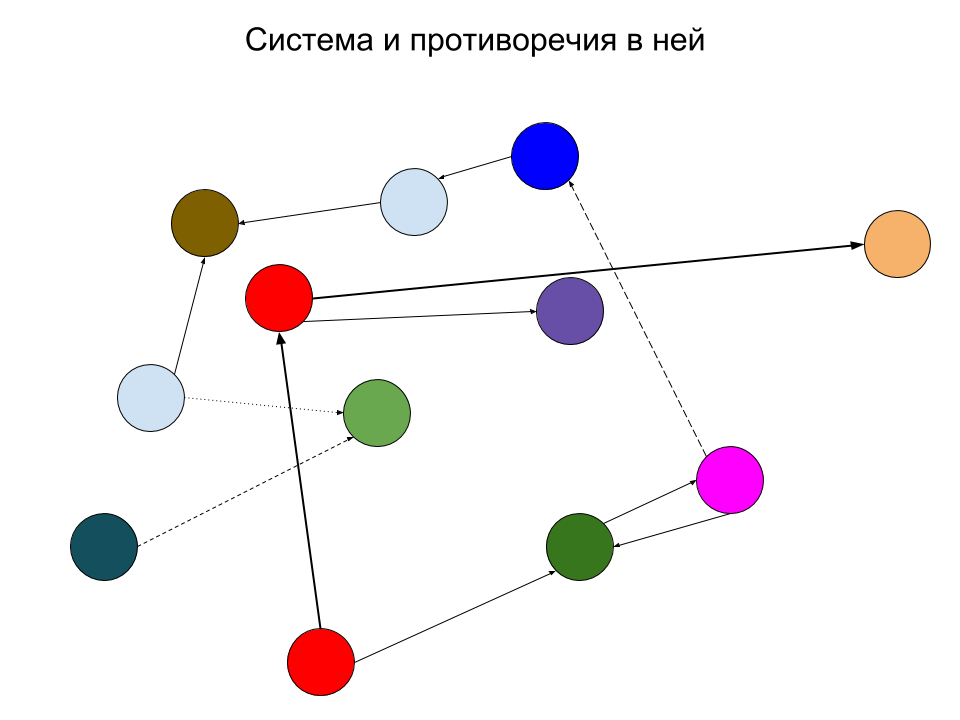

Есть система — набор элементов с функциями и процессами. Функция — связь между элементами. Такая, что изменение в одном элементе порождает изменения в другом. Процесс — последовательное изменение состояний элемента, группы элементов или системы.

В системе могут возникать противоречия. Когда одна функция какого-нибудь элемента негативно влияет на функцию этого же или другого элемента совсем. Иными словами, один процесс негативно влияет на другой процесс. Может не давать реализовываться совсем, может "искажать".

Это противоречия в системе и называется проблемами.

Задача — это две системы. Одна система — исходная, с наличием проблемы. Другая система — цель, которую нужно достичь, в ней проблема отсутствует либо нейтрализуется. Первая система вместе с указанием подсистем, которые:

- нужно изменить

- можно изменить

- нельзя изменить

это условие задачи. Относительно одной проблемы можно ставить разные задачи, и одну задачу часто можно решить разными способами.

Пример проблемы, задачи и решения

Есть предприятие. На нём работает много женщин. В здании предприятия лифты, которым пользуются часто, в основном сотрудницы. Но лифты очень медленно ездит. Сотрудницы из-за этого нервничают, расстраиваются, раздражаются и капают на мозги начальству. Начальство выясняет, что ускорить лифт в ближайшие два года нельзя, слишком много издержек. Как быть?

Проблема: особенности функции лифтов (Лифт.Ехать()) оказывают влияние на функцию элементов (или объектов) типа сотрудниы (Сотрудница.Работать()) и через них на начальство (Начальник.Работать()). Нужно решить проблему для противоречия между классами элементов.

Изначально ставится задача — изменить состояние элементов класса Лифт, чтобы повлиять функцию. Но эта задача не имеет подходящего решения. Тогда начальство ставит другую задачу — повлиять на элементы класса Сотрудница. Анализируется информация по классу. Находится решение — перенаправить сотрудниц на другие процессы во время ожидания лифта и езды в нём.Вводятся новые классы элементов, ЗеркалоВозлеЛифта и ЗеркалоВЛифте. Зеркала вешают на каждом этаже возле двери лифта и в каждом лифте. Расстройства и жалобы прекращаются.

Исходная проблема осталась — медленная скорость лифта влияет на эффективность работы, сотрудницы успевают сделать меньше работы из-за его медленной скорости. Но уменьшилась степень влияния до приемлемой.

А теперь представьте, что начальство видело бы проблему именно как "лифт ездит медленно"? То есть видело по сути только задачу, не видя порождающей проблемы? В итоге ещё года два всё это продолжалось бы.

Итого

Как видно из примера, важно и умение правильно ставить проблему, и ставить задачу относительно неё, и уметь создавать новые способы решения этих задач. Из этого мы вывели определение творчества, как создания новых ценностей:

творчество — это постановка новых проблем, задач, их решение, а так же создание новых способов (алгоритмов) решения уже решённых задач.

Авторы, чьи материалы использовались

- Акимов И.А., Клименко В.В. (читать с осторожностью, много эзотерики и неподкреплённых утверждений)

- Кастанеда К. (много эзотерики, но много материалов почерпнул о шаблонах и работе с ними, читать не рекомендую)

- Гринберг Д, Падески К. ("Управление настроением", да и вообще рекомендую ознакомиться с когнитивной психологией)

- Чиксентмихайи М. (материалы о состоянии потока)

- Викентьев В.Л. (статьи, видеолекции, а также vikent.ru, крупнейшая база по творчеству в Европе по его словам)

- Альтшуллер Г.С. (ТРИЗ)

- Гладуэл М. (материалы о мифах, связанных с творческими и успешными людьми)

- Юдковский Э. (lesswrong.ru, материалы об эффективном принятии решений и работе с собственными привычками)

- Талеб Н.Н. (материалы о вреде шаблонов и как его избежать)

О Design-thinking ("Дизайн-мышление", "проектное мышление") не знал до создания презентации и статьи, уже после мне рассказал один из знакомых айтишников о нём. Внушительную часть модели можно теперь не дорабатывать, а взять из этой методики. Но в основном методика расписана именно для создания инновационных продуктов, на которых можно заработать, целевая аудитория — программисты, дизайнеры. Многие другие творческие люди не поймут, прочитав кратко об этой методике, зачем им она. В дальнейшем я изучу, разберусь и включу Design-thinking в модель. Со всеми ссылками на источники, естественно.

О планах и как можете помочь

Готовы материалы ещё для нескольких статей и презентаций. Если эта статья будет интересна хабрасообществу, следующая — "Зачем нужно творчество". Там будет расписана роль в обществе и практическая польза использования творчества отдельным человеком.

Вы можете помочь, дав ссылку на полезные материалы (только без эзотерики, пожалуйста, очень трудно в ней копаться и полезного минимум), задав вопрос по теме, указав на ошибки и белые пятна. А так же поделившись интересными и неожиданными проблемами, задачами и их решениями из разных областей.

UPD Человек, посоветовавший «Думай медленно, решай быстро» — спасибо и извини! Я вроде нажал ответить на комментарий, а он исчез. Видимо, я случайно его удалил. Книга интересная, многие из моих авторов на неё ссылались, обязательно прочитаю.

Комментарии (17)

resau

26.07.2016 11:33utkorose

Раз Кастанеду осилили, рекомендую:

Алексей Петрович КСЕНДЗЮК

ТАЙНА

Карлоса Кастанеды

Анализ магического знания дона Хуана:

теория и практика

— типа, «Кастанеда глазами инженера».

utkorose

26.07.2016 11:37Спасибо, посмотрю. Но настроен уже скептически к этим разборам. у Кастанеды Дон Хуан много говорил о шаблонах — о том, что если ты склонен к шаблонному мышлению и поведению, «охотник» легко вычислит тебя и поймает. И учил Кастанеду самого быть охотником — всегда быть разным, ходить разными путями, разными способами делать одни и те же вещи и т.д. Короче, привет Tor и прочие подобные сети :-). Ну, и если ты всегда разный, а дичь твоя шаблонна — то у тебя всегда будет еда. Как-то так. Ну и некоторые упражнения. А так много эзотерики, веществ и прочего.

resau

26.07.2016 14:13На меня сильное впечатление произвела модель перцептивного аппарата человека оттуда.

Исходя из которой, восприятие окружающей действительности наблюдателем сильно искажается не только в результате отбрасывания «ненужных» данных («сенсорный шум»), но и — в добавок — эти оставшиеся данные ещё и:

1. «осмысливаются», то есть, подгоняются под привычную картину мира;

2. «оцениваются», то есть, то, что не поддалось на предыдущем этапе «осмыслению», тупо отбрасывается;

3. «додумываются» — так как набор оставшихся после пунктов 1. и 2. данных явно ущербен, приходится «для полноты картины» (поддержание иллюзии целостности данных) достраивать этот набор, используя придуманные/выдуманные объекты, характеристики и действия.

В результате получается, что такой наблюдатель действует, принимает решения на основании изначально искаженной информации.

utkorose

26.07.2016 15:03ну, это вам тогда хорошо бы поизучать когнитивную психологию, особенно тему когнитивных искажений, ну хотя бы этого товарища, он специалист, но простым языком её расписывает и на источники ссылается. Так же Юдковский этим занимается, созданием «более точной карты местности», более точной модели окружающей реальности. Ибо до Кастанеды и после эту тему поднимали, рассматривали и эксперименты даже интересные ставили.

resau

26.07.2016 15:39Я про свои впечатления написал только в ответ на Ваше «настроен уже скептически к этим разборам» и «много эзотерики, веществ и прочего».

И именно потому, что там — «простым языком» и со ссылками на источники.

utkorose

26.07.2016 15:45То есть, в книге Ксендзюка разбираются труды Кастанеды именно с точки зрения когнитивной психологии и т.д.? Если так, то есть смысл поставить книгу в очередь.

resau

26.07.2016 16:20В том числе — и с точки зрения когнитивной психологии.

Вообще, вот часть авторов, на которых Ксендзюк ссылается (психологов — немало):

СписокБлумер Г.

Бэндлер Р.

Вейль С.

Витгенштейн Л.

Гегель

Гриндер Дж.

Кришнамурти Дж.

Лилли Дж.

Малявин В.

Мамардашвили М.

Маритен Ж.

Мердок А.

Меррел-Вольф Ф.

Павитра Парсонс Т.

Сведенборг Э.

Судзуки Д. Т.

Сэпир Э.

Тайлор Э.

Трунгпа Чогьям

Уорф Б.

Фабри К.

Франкл В.

Хайдеггер М.

Хаксли О.

Хэвитт Дж.

Чжуан-цзы

Шелер М.

questor

26.07.2016 11:57Я вроде как музыкант и вроде как занимаюсь творчеством

Для музыканта у вас очень неплохие навыки поиска информации, её анализа и структурирования.

В принципе, статья — очень качественный реферат по определённой теме. Именно в плане «прочитано много литературы, осмыслено, рассказано своими словами». При этом материал именно грамотно структурирован, отчётливо видна системность мышления. Вы кстати только о том, что такое «творчество» задумывались или у вас есть реферат по системному мышлению? ;) (Что-то типа того, что Владимир Зима рассказывает)

Раздел «задача» и «проблема» как-то сумбурно написан: знакомый с темой человек ещё продерётся, а незнакомый надолго застрянет. Оттачивайте формулировки. У вас получилось пока длинно. Кратко же… Ну, мне например, на курсах по управлению простой пример приводили «задача — то, что имеет известный алгоритм решения» и «проблема — то, что ещё пока не имеет известного алгоритма решения».

Творчество как раз — это действительно модификация существующих алгоритмов, комбинация их или даже поиск нового (зависит от того, насколько вводная далека от типовой задачи и насколько близка к проблеме).

Можно было бы привести известный факт, что школа и ПТУ учат решению именно задач, передавая накопленный опыт человечества.

Высшее образование ставит цель сформировать у человека образ мышления, который подходит именно для решения нестандартных задач ака проблем, готового ответа на которые не найти в учебниках.

utkorose

26.07.2016 12:21Спасибо. Я музыкант по хобби, по образованию учитель информатики и математики, в новосибирском педе научили всему, чему смогли.

Насчёт определений — в том-то и дело, что предложенные вами были в начале у нас. Но в итоге пришли к тому, что не имеющее решения — это не имеющая решения задача. Потому вводить понятие проблемы не имело нужды. Задача — вектор, есть исходное и есть цель. Проблема же — именно противоречие какое-то с которым непонятно, что делать. Когда понятно — это значит, что задача поставлена.

Тут зарыта самая вонючая собака, из-за которой много плохого случается. Когда человек упёрся в решение определённой задачи, а она в данных условиях нерешаема, либо решаема слишком дорогой ценой. Как в примере с лифтом. Это похоже на другую проблему — когда пытаются решить задачу только несколькими способами, которые в данном контексте не подходят. Тратятся ресурсы, задача не решается.

Так что определения, конечно, непривычны и объёмны, и от того сложноваты, но они базовые и важные. На них в дальнейшем будут выстраиваться подходы. Важно понимать, что вот это — проблема, это — задачи, которые относительно неё можно поставить, это — решения. И что это могут быть не все возможные задачи и их решения. Это важно для осознанной практики, для профессионального роста абсолютно в практически области.

У меня уже есть наработки для практикумов, которые помогают людям в выбранной области начать видеть проблемы, задачи, способы решения. Пару раз успешно провёл, ищу места для дальнейшей аппробации.

utkorose

26.07.2016 15:20По системному мышлению реферата нет, я только взялся за это дело. Но придётся явно изучить материалы по нему, как и по процессному, проектному и т.д.

QuickJoey

26.07.2016 15:33спасибо за статью. сам почему-то этой темой не интересовался, а тут прямо готовенькое, да ещё и со списком литературы.

вызывает восторг, когда абстрактно-художественные сущности умудряются формализовать и алгоритмизировать.

Ghedeon

26.07.2016 22:24Вчера на реддите: What is the physical difference in the brain between an objectively intelligent person and an objectively stupid person? По поводу интеллекта, таланта и тд.

Все грустно, тужься как хочешь, но на 60-80% это наследственность:

Intelligence is highly heritable, that is, genetically determined. Many people in this thread are saying that your intelligence is mostly a product of culture and environment. In reality, environment does contribute importantly but genetics is more important — consensus estimates are that about 60-80% of the variance in intelligence is explained by inheritance. [...] I'm constantly amused by the number of people who want to argue against this because they just desperately don't want it to be true.

drafterleo

27.07.2016 11:38+1Все грустно, тужься как хочешь, но на 60-80% это наследственность...

Ну, а с другой стороны, если не тужиться, то как узнать, в какой ты процентной доле — вдруг талант пропадает :). Кстати, у Веллера на эту тему есть замечательный полуфантастический рассказ — про мальчика, который хотел быть адмиралом, а «объективный» тест на профпригодность показал, что у него огромнейшая способность к резьбе по камню.

utkorose

29.07.2016 09:08извините, но английским владею слабо. И как-то не увидел, при чём тут тема топика.

sophist

utkorose

Да, есть такое. Возможно, и от слова «творчество» придётся отказаться. Дизайн-машление таким путём и пошло, используя термин «инновация». Но пока «творчество» хорошо получается «заузить», конкретизировать. Люди довольно быстро «въезжают» в модель, особенно если часовое практическое занятие провести. Но не исключаю, что это с людьми везло.