Именно эта цитата Стива Джобса встречает посетителей сайта cs.betlabs.ru, можно считать это попыткой мотивировать студентов работать усерднее над своими домашними и лабораторными заданиями. К сожалению, метрики для количественной оценки влияния мотивации от преподавателя на успеваемость студента у меня пока нет. Более того, я считаю, что конкурентная среда в учебной группе является куда более важным фактором в общем показателе успеваемости. Сейчас это всего лишь гипотеза, а ее проверка не лежит в области моих научных интересов.

Предыстория

Мне, как и любому аспиранту, положено 100 часов из учебного плана потратить на преподавание в ВУЗе. Конкретно передо мной стояла задача проведения лабораторных занятий по курсам “Информатика и основы алгоритмизации” и “Объектно-ориентированное программирование” на языке C# для студентов первого курса бизнес-информатики. Важно отметить тот факт, что абсолютное большинство студентов считало, возможно до сих пор считает, что программирование им в их текущей и будущей деятельности абсолютно не понадобится.

Первый год

В первый год и первый семестр преподавания у меня были две учебные группы общей численностью 58 человек. Задачи: проводить контрольные работы, проверять индивидуальные домашние задания и выставить отметку по 5 балльной шкале о семестровой работе. Поставленная мною отметка не является окончательной, а финальная отметка определяется на экзамене лектора.

Нагрузка была большая, делать нужно было много, поэтому очень часто я слышал от студентов комментарии по поводу того, что этот предмет им “в жизни не понадобится”. Я довольно часто проводил разъяснительные беседы о том, что свои когнитивные способности необходимо тренировать и программирование отличный инструмент для того, чтобы подготовить мозг к системному и в тоже время творческому мышлению. Не думаю, что мои слова нашли отклик в большинстве умов, но мне кажется некоторое количество студентов задумались и нашли для себя программирование полезным.

Софт и сервисы

- Google Sheets для ведения учета сдачи ДЗ и результатов контрольных работ

- Google Forms для записи на пересдачу контрольных и сбора обратной связи

- BitLy.com сервис сокращения ссылок

Как проходили контрольные и сдача ДЗ

Я только знакомился с процессом проведения лабораторных занятий, по этому делал так, как рекомендовала лектор. Контрольные писали на бумажных листах. Все время лабораторных занятий уходило на проверку домашних заданий. Я “на глаз” проверял работу программ.

Итоги

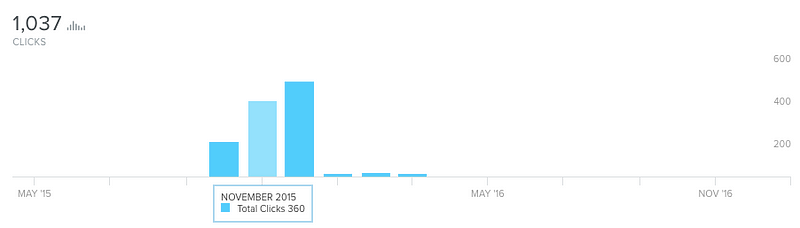

Статистика посещения страницы со списком задач для выполнения домашних заданий. В осенний семестр студенты активно начинают учиться в середине ноября.

По окончанию семестра я провел анонимный опрос по классическим вопросам о курсе и пользе предмета. Полезность предмета в среднем оценили в 3.76, увлекательность предмета — 3.95, по пятибалльной шкале.

Результаты на экзаменах и отметки предсказанные мною в большинстве случаев совпадали (precision 90%). Одной из групп удалось показать наилучший результат среди других учебных групп всего внешнего потока. По моему мнению, одним из факторов могла служить конкурентная среда, образовавшаяся в группе. Я сравнил результаты ЕГЭ студентов обоих групп, средние и медианы примерно совпадают соответственно, а успеваемость на экзамене заметно отличается по пятеркам.

Второй год

Пришло время продуктивности и автоматизации!

Задачи стояли те же, студенты — вновь первокурсники, но в этот раз я решил повысить KPI по увлекательности, понятности и полезности, а не по итоговой отметке на экзамене. Мои студенты — это еще вчерашние школьники, большинство из них не сдавали ЕГЭ по информатике, в общем были абсолютными нулями в программировании. Немного вдохновившись курсом Harvard CS50, я решил, что рутину нужно автоматизировать, освобождая при этом время на вопросы студентов и детального разъяснения материала курса.

Софт и сервисы

- Dropbox Paper для заметок и “выжимок” из лабораторных занятий

- HackerRank для автоматической проверки контрольных и домашних работ

- Google Sheets для ведения учета сдачи ДЗ и результатов контрольных работ

- Google Forms для записи на пересдачу контрольных и сбора обратной связи

- Trello письма студентов на мою почту с вопросами

автоматически становятся карточками в моем ToDo борде

Как проходили контрольные и сдача ДЗ

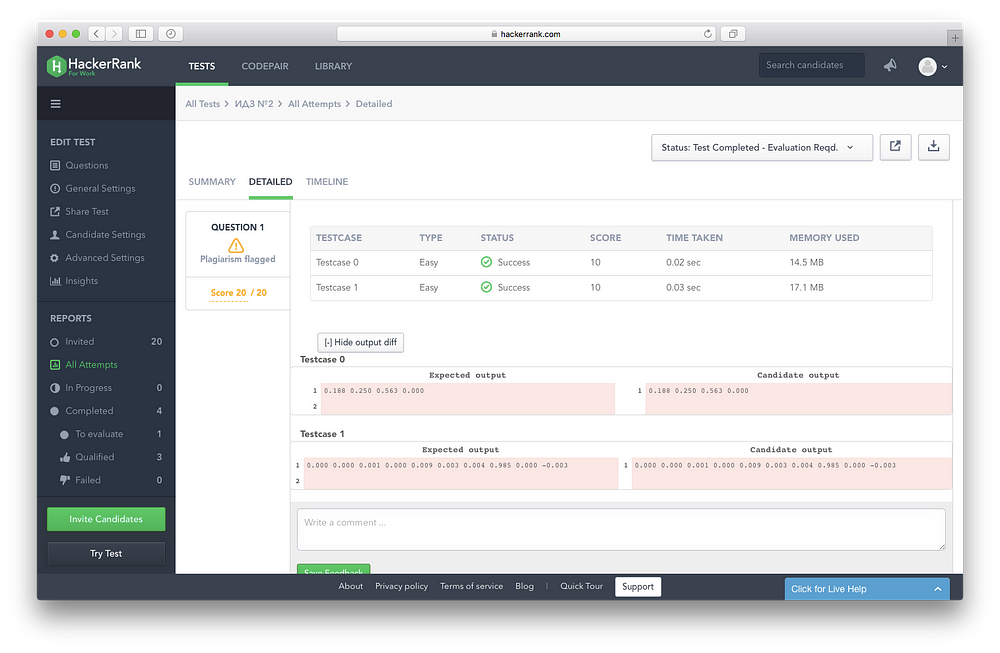

Желание автоматизировать проверку задач приводило меня к мысли о том, что придется учить пользоваться git’ом студентов. Мне принципиально нужно было готовое, почти идеальное коробочное решение. Этим решением стал сервис HackerRank. Данный сервис +aaa (доп. функционал написанный мной используя официальный API) позволил мне автоматически проверять задачи и видеть списанные работы (детектор плагиата). На подготовку задач и написание тестов уходит больше времени, но сделать это нужно всего лишь раз.  Кажется кто-то списал и не стесняется :(

Кажется кто-то списал и не стесняется :(

Выставление семестровых отметок

На этой части хотелось бы остановиться поподробнее. Обещаю сложными терминами не пользоваться и объяснить все на пальцах.

Первое, я хотел убрать субъективность преподавателя в оценке успеваемости студента. Второе, не думать о том, какие у кого отметки, как считать финальную, какая должна быть шкала, etc. Третье, учитывать практически любой “чих” (посещаемость, активность на занятии, etc) студента, как фактор в выставлении семестровой отметки.

Какие данные я собирал?

- Посещаемость: был / не был в определенный день — бинарный признак

- Работа на занятиях: за решение определенной задачи, определенный балл — числовой

признак - Результаты контрольных работ — числовой признак

- Результаты выполнения домашних заданий — числовой признак

Все это сливается в одну таблицу, масштабируется и подается на вход алгоритму K-Means, результатом выполнения которого, будет маппинг между студентом и кластером, к которому он принадлежит (отметки 2, 3, 4, 5).

Мы просим компьютер разделить множество на 4 подмножества так, как ему “кажется” объективней.

import pandas as pd

import numpy as np

from sklearn.cluster import KMeans

from sklearn import preprocessing

from sklearn.decomposition import PCA

# Learn

clu = KMeans(n_clusters=4, random_state=240)

clu.fit(processed_data)

# Clusters

labels = pd.DataFrame(clu.labels_)

# Reduce space dimension

pca = PCA(n_components=3)

pca.fit(processed_data)

pca_processed_data = pca.transform(processed_data)Использование простейших методов Машинного Обучения не требует сложной подготовки

Вот как выглядят отметки и кластеры в трехмерном пространстве признаков. Определенно кому-то нужно ставить два и автомат :)

Кластеризация студентов по успеваемости (KMeans)

На первый взгляд, получившиеся отметки совпадают с моим представлением об успеваемости конкретных студентов. Если такой подход применить повсеместно и собирать данные обучающей выборки, можно будет по успеваемости на первом месяце (гипотеза) обучения предсказать отметку в конце семестра. Таким образом, это позволит вовремя определить “проблемных” студентов и предложить им помощь в дополнительном разъяснении материал.

Вместо заключения

Лабораторные занятия теперь полностью посвящены объяснению материала и решению задач. Покажет ли это увеличение установленных KPI, остается пока открытым вопросом.

Сервис HackerRank для образовательных целей, описанных выше, является не совсем удобным инструментом с отсутствием очень важных и удобных фич. По этому по классике Исследование Рынка > Customer Development > MVP > pre-seed > seed

… ну вы знаете.

Комментарии (47)

Suvitruf

25.01.2017 20:51Когда учился в аспирантуре, преподавал алгоритмы и основы программирования в колледже. Самая главная проблема была в том, что люди не хотели учиться, не понимали, как им это в жизни пригодится. Напомню, это колледж, а не ВУЗ, там обычно получают, так сказать, «рабочие специальности» (по крайней мере, в моём родном городе).

Было бы интересно почитать, как вы своих студентов мотивировали на изучение предмета.

Gryphon88

25.01.2017 21:07+4Немного занимаюсь преподаванием, хотел бы дать пару советов:

Правило 5 повторений.

Чтобы студент запомнил что-то, он должен это использовать хотя бы 5 раз. Т.е., если у Вас есть некоторое тест, то к вопросу по текущей теме нужно примешивать вопросы по предыдущим

Непрерывность знаний

Если модули опираются друг на друга от простого к сложному, то если студент упарывает текущий, к следующему его пускать просто не надо. Да, он может сделать следующий, но на экзамене получится как в том анекдоте "Открываю 5 страницу — непонятно, решил вернуться, разобраться — теперь и 4 непонятна!"

Непрерывность обучения

Студент учится в ноябре, да. Это надо пофиксить через обязательные чекпоинты. Если принимать "по-честному", то из начавших учиться в ноябре повалятся не меньше 2/3. Я бы добавил что-то типа автомата за выполненные задания, со снижением максимально возможной оценки за задачу в зависимости от прошедшего времени. Если грамотно продумать веса, то можно сделать так, чтобы учиться пришлось до последней недели.

Соревновательность

Сделать leaderboard и форумную/редитовскую страничку. Преподаватель не имеет права глумиться над студентом, значит, надо аутсорсить. В лучшем случае, студенты скооперируются для совместной работы. Если первых не будут клевать и раскрычивать на списывание, то удержавшемуся в топ-1 неделю можно давать шоколадку. Элементарные способы дрессуры и на людях замечательно работают.

Самостоятельность и применимость

Пусть каждый (или пара/группа) сделают реальный проект.

Ориентирование на последних

Поскольку мы не можем отсеивать немотивированных студентов, надо найти альтернативный способ вложить знания, хотя бы в самый последний момент, на контрольной или экзамене. Для этого придумали "зачёт хороводом": все студенты — в одной комнате, можно пользоваться чем угодно, можно советоваться. Студенты формируют очередь на сдачу, если ответил на вопрос не идеально — объясняешь подробно суть ошибки и отправляешь в хвост очереди, больше 15 секунд на обдумывание допвопроса — тоже подробное объяснение и в хвост. Стресс, групповая работа, мотивация — в голове у студентов остаётся очень много, количество зависит в основном от крепости задницы преподавателя: не было ни разу, чтобы весь хоровод оттанцевал меньше, чем за 6 часов. Рекорд — 40 часов с раскладкой на 6 дней; группы — 10-15 человек.

- Записи: свободное посещение и самоконтроль

Вы ж прекрасно помните, как не в кайф идти на первую пару. Или на шестую. Поставьте вебку и пишите вживую лекцию и рабочий стол. Можно будет приложить как материал курса на специализированном сайте, ютюбе или стримминг-сервисе. Обязательно смотрите сами! Я, например, не думал, что я так сбивчиво рассказываю, экаю и делаю пафосное лицо.

Сервисов для смешанного и онлайн обучения достаточно, а если не требуется живая трансляция с возможностью перехода в видеоконференцию — так ещё больше. Самая популярная опенсорсная альтернатива — Moodle

remzalp

26.01.2017 08:06Вот за зачет-хоровод отдельное спасибо. В своей учебе с таким методом еще не сталкивался.

Можете рассказать про организацию более подробно? Я так понимаю, сначала распределяются задания и даётся время на подготовку?

altai2013

26.01.2017 10:57+1Сдавал по такой системе некоторые предметы, много лет назад. С точки зрения студента эта методика выглядит как бессмысленное хождение кругами вокруг преподавателя, в ожидании пока ему не надоест издеваться. Студенты прекрасно понимают, что их намеренно валят, но не понимают, с какой целью и списывают это на причуды преподавателя, вставшего не с той ноги. Не думаю, что в университете уместны армейские методы обучения, а-ля «элементарные способы дрессуры и на людях замечательно работают». Работают-то работают, микроскопом тоже можно гвозди забивать. Вопрос только в том, оптимальный ли это способ работы со сложным инструментом. Нельзя обучение отождествлять с дрессировкой.

Gryphon88

26.01.2017 15:16Расклад стандартный: раздаёте людям билеты, сажаете за общий стол готовиться, сами садитесь неподалёку. Тут зависит от того, насколько громкий у вас голос: если собираете стадионы — отсаживаетесь, если очень тихий — садитесь за тот же стол (не рекомендую). Сядьте в стороне, но не возвышении. Нужно, чтобы и студентам было слышно, и чтобы они не отвлекались от подготовки.

Очень важно:

- Объясните студентам правила заранее, лучше за сутки до зачета, можно раньше, но не тогда, когда все уже расселись. Правила простые:

- пользоваться можно чем угодно до момента ответа

- если хватает времени, можно уходить и возвращаться, если ненадолго (10-15 минут). Без секундомера, но с контролем: если кто-то встанет в конец очереди и свалит на пару часов, то почти наверняка уйдёт на второй круг, просто потому, что не поймёт правил игры и не воспользуется помощью коллективного разума.

- можно советоваться, можно оставаться после сдачи

- очередь формируют сами студенты, но повтор не ранее чем через 2 человека

- при любой помарке студент может быть возвращён для доп. подготовки

- ответ не ограничивается билетом (идеальная ситуация — прогнать каждого по всей программе, используя билет в качестве отправной точки)

- нужно слушать, кто как отвечает

- это надолго

- От Вас требуется объяснять ошибки, перед тем, как вернуть за стол. Громко и исчерпывающе.

- При этом прислушивайтесь к обсуждению за столом. В обсуждение не лезть! Пока студент не сел перед Вами, Вы на него только смотрите и запоминаете. В качестве доп.вопроса можно проговорить с ним то, что он неправильно объяснял за общим столом.

- Поскольку времени много и ситуация стрессовая, поставьте на стол студентам чайник, чай и пакет с сушками. Это правда способствует взаимопониманию. Если пережать, то у девушек может начаться истерика, а у парней — ступор.

- Объясните студентам правила заранее, лучше за сутки до зачета, можно раньше, но не тогда, когда все уже расселись. Правила простые:

hose314

26.01.2017 10:31Спасибо за советы!

altai2013

26.01.2017 11:00+2Я бы это назвал анти-советами. Просто покажите этот список студентам и спросите, что они думают о них. Ничего нового здесь нет, всё тот же призыв ставить студентов на горох и лупить шпицрутенами до полного просветления.

Gryphon88

26.01.2017 16:08Извините, сейчас будет длиннопост.

Когда Вас ставят вести спецкурс, факультатив, семинар или практикум, варианта отказаться по факту нет. Есть много вариантов, но остановимся на самом позитивном: Вы самостоятельно ведёте обязательный курс для второ- или третьекурсников, сверху Вам спустили только список вопросов к экзамену и список тем, про которые надо проговорить. Форма преподавания и промежуточной отчётности полностью Ваши.

Ваши задачи:

- Задача-минимум: сдать должны все. Из-за особенностей финансирования 2-5 отчисленных студента — минус ставка доцента. Чтобы отчислить студента, нужно или доказать, что мозги даже рядом со студентом не пробегали, или что он не предпринял ни одной эффективной попытки их применить

- Задача-максимум: студенты должны вынести что-то из лекций и мочь это применить на практике

Состав группы (20 человек, чтобы дробей не было)

- 1 мотивированный неглупый студент. который уже немного знает предмет и имеет навык общения: задаёт вопросы и указывает на ошибки/неточности/пропуски в лекциях. Полумифический персонаж. Его главное не отвратить от предмета, остальное он сделает сам

- 2-3 заинтересованных студента без навыков общения. Их надо вовлечь в обсуждение, тогда они перейдут в предыдущую группу

- 2-3 незаинтересованных в предмете, но умных. Им нужно заинтересовать: объяснить возможности, границы применимости и вообще место данной конкретной дисциплины

- 1 объективно не тянущий на грани клиники. Прошёл по квоте для инвалидов, ребёнок одарённых родителей, обладатель по-южному высоких баллов на ЕГЭ — не важно. Надо обеспечить учёбу в семестре и научить задавать вопросы, тогда есть надежда, что он хоть что-то запомнит

- 1 король вечеринок. Не появляется, или приходит погудеть/бухнуть с товарищами/пыхнуть/отоспаться. То же самое — учёба в семестре, чтобы в случае забоев он получил недопуск к сессии

- 1-2 студента прорыва. Умные ребята, которые привыкли, что им даётся всё легко, поэтому готовящиеся в последний момент, и часто успешно. Очень характерно для олимпиадников и выпускников спецшкол на профильных предметах, которые начинают сыпаться на 2-3 курсе, когда запас знаний кончается и образуется разрыв знаний, мешающий получать новые. Учёба в семестре — привить дисципину, передвинуть в одну из первых 3 групп

- 9-12 студентов обыкновенных — учатся по программе, вопросов не задают, готовятся к сессии за месяц. Учёба в семестре и попытки заинтересовать поможет разложить их на группы выше и относиться соответствующе. Иногда до студентов доходит, что если учиться в семестре, сессию сдавать проще.

Итого: более чем половину студентов (по моим подсчётам) надо "ставить на горох и лупить шпицрутенами", чтобы они шевелились в семестре, иначе Вам придётся на 5 пересдачах слушать свои лекции в переводе Гоблина, а потом выпустить недоучку с неправдоподобной оценкой в аттестате. Способы заставить типовые: силовые, создание образа общего врага, групповая работа, соревнование, банальная дрессура.

Да, если преподаватель подойдёт формально, будет только хуже. Но если перед началом семестра подготовить все основные и дополнительные материалы, список промежуточных пунктов, набор инструментов и несколько типовых траекторий обучения — будет сильно лучше, чем при прозиции "кому нужно, тот сам возьмёт, а оснальные — ну их".

Sabbaot

26.01.2017 16:48нашел свой ответ, почему университеты противятся отчислять студентов, особенно, если платная основа. сам я как раз сетую на то, что мне дали доучиться на специальности, не интересной мне, хотя показывал всю свою незаинтересованность в учебе, протягивая долги прошлого семестра на текущий.

вроде рационально отчислять, повышая уровень средний уровень знаний студентов. отчисленный студент скорее найдет занятие по своим интересам.

OksikOneC

26.01.2017 18:55Это просто какой-то театр маразма. Студенты делают вид что учатся, а их преподавателей, оказываются насильно «ставят» их учить. Варианта отказаться от такой установки у преподавателей — нет, от слова совсем. При этом, установка сверху, сводится к «Задача-минимум: сдать должны все.»

При таких вводных, мне вообще не понятно, зачем преподу напрягаться? Хороводы какие-то дебильные устраивать (это реальная какая-то жестянщина). Раз тебя поставили «читать» — читай. На экзамене посмотри какое-нибудь веселое кино на планшете, пусть люди спишут все под ноль. Устными вопросами поставишь нужные оценки, чтобы они гармонично и красиво вписались в ведомость. И вопрос закрыт. Зачем эту ИБД разводить?

Если человеку в одно место не в перлось это все — ты его хоть хороводами, хоть блинами, хоть сковородами. А если человеку интересно что-то, то этим он будет заниматься, независимо от того нужно ли это проходить, сдавать, отвечать и т.д.

Кстати, сверху мудро подмечено, что чем студент талантливее, чем он в хорошем смысле слова повернут на каких-то темах, тем у него хуже средний бал, тем его больше имеют и в хвост и в гриву, и самое смешное, за посещение в том числе. Особенно это доставляет в тех случаях, когда студент в 18 лет, может знать по предмету АЯП, больше — чем сам преподаватель вообще в сумме по всем свои предметам, которые он читает в этом месте. Таки студенты, как правило звезды потока, даже доучиться не могут — их просто выгоняют за несчастный какой-нибудь «программирование баз данных», допуск к которому он просто не может физически получить, из-за несданных лаб, а лабы он сдать не может, т.к. посещение хромало. И несчастный бедняга, пропускает первую сдачу, пролетает мимо стипухи, идет на повторную пересдачу, там может сдать а может и на третью — уже комиссию. На этой комиссии, его скорее всего пропустят, поставят удовл., и на этом на последующие 5-6 лет для чувака полностью отбивается тяга не только в своем инсте что-то ботать, но и тупо туда ходить. Т.к. из-за различных корреляций посещения с итоговыми результатами выходят вот такие беды. И меня это бесило еще в самом универе.

Идеальное проведение занятий, которое я видел, конечно уже не у нас такое: пришло пара потоков, человек 100 в аудитории. Первое занятие. Препод шарит файло, в нем на каждое лекционное занятие состоит из простого перечня тем, которое в него входят. После всех занятий список литературы/пруфы. Далее говорится как проходят занятия: студент дома сам прорабатывает список тем к очередному занятию, приходит на занятие и задает вопросы по непонятому. Если у студента нет вопросов, то на данное занятие студент может не приходить. На самом занятии, студент задает преподавателю вопросы по непонятому в темах. Когда все вопросы заданы, студент может встать и уйти — вообще не ждать окончания лекции. Так проходит семестр. Дальше экзамен: ты приходишь, перед тобой столы, за ними преподы. Ты тащишь билет, и идешь готовишься. После того, как билет написан, идешь сдавать любому свободному преподу. Он может видеть тебя первый раз за семестр. И препод смотрит твой билет, задает вопросы по нему и вообще по предмету в целом. Идет такая свободная беседа. Если там формулы или какая-то техническая андерграундская жесть, может попрости тебя что-то решить или вывести — вообще все, что он сам считает нужным по данному предмету. В конце все получают свои баллы и расходятся. Никаких мотиваций, никаких хороводов, никаких вообще даже близко попыток ну хоть как-то заинтересовать студентов ну хоть чем-то вообще — нет. Хочешь учиться — учись, консультируйся, копай. Нет? Прекрасно, тебя вышвырнут сразу же после семестра, и на твое место придет другой, у кого проблем с мотивацией нет. И ничего личного. И я считаю, это идеальный метод, там где это в принципе может быть допустимым. Понятно, что такое не всегда катит. А вот эта вся «забота», которая тут описывалась — это ибд. Это все можно упростить до: чуваки-первокурсники, платите два раза в год, и оценки удовл. будут. Далее, можно вообще просто акцию сделать — оплати 100% за 5 лет, и получи корку без отсидки. Просидел 10 в школе, накалякал ЕГЭ? Ай, красава! Спокойно отсидишь у нас еще пяточек! Планшет IPad 2 в подарок, оплатившим все обучение сразу!!11 Или если бюджетники тогда вообще просто: чуваки-первокурсники, просто таскайте свои… опы на пары, и всем у кого нет прогулов, мы лепим пару раз в год ваши прекрасные удовл. в зачетки. — кстати, похоже так и есть сейчас?

vlreshet

26.01.2017 19:28чуваки-первокурсники, просто таскайте свои… опы на пары, и всем у кого нет прогулов, мы лепим пару раз в год ваши прекрасные удовл. в зачетки. — кстати, похоже так и есть сейчас?

Именно так и есть. Конечно, может такое не у всех, но на личном опыте (и на опыте друзей из других универов) знаю — 80% преподов готовы ставить зачёт просто за полное посещение + написанный конспект.

Gryphon88

26.01.2017 19:57Вы начинаете улавливать! Всех неуспевающих студентов может отчислять вуз (одно из):

- где это заложено в договоренности с минобром, или в плановый по закону отсев

- где финансирование завязано не только и не столько на студентов, например, по договоренности с компаниями, кузницей кадров которых является вуз, или через целевой набор

- негосударственные ВУЗы.

Остальные в лучшем случае удовлетворяются отсевом на вступительных экзаменах при конкурсе выше 1.

Если всем внезапно перейти на тот сценарий. который Вы описали и который я сам считаю идеальным — процент успешного окончания ВУЗов станет примерно как на coursera, 3-5%.

Если профессия одновременно востребованная и малооплачиваемая, типа врача или педагога, то там царит тот самый театр абсурда: тебя помню, тебе 5, ты кто такой? — 3, самый умный? пересдача. В школах идиотизм ещё круче.

Если ты работаешь в институте/университете на преподавательской ставке, ты должен преподавать. Научные сотрудники и инженеры не обязаны. Некоторым преподам "за державу обидно", или преподавательская этика обострена, или они параллельно директора фирмы, куда нужны сотрудники по профилю вуза, и они пытаются заставить студентов учиться. За это их зовут зверями. Если прямо говорить "Кому интересно — пересаживаемся вперёд, остальным будет 3 автоматом", останутся ~10%, из которых часть потеряется в общей массе в течение семестра.

Zhuk99

01.02.2017 11:43Хотелось бы еще выделить фактор личного примера.

Очень сложно слушать и воспринимать преподавателей, которые застряли в 80-х годах и не знают ничего про Docker или новые стандарты и протоколы. Если препод не знает ничего кроме того, что написано у него в программе обучения, то все будет плохо.

Так же как еще один инструмент повышения мотивации – давать задание на ЛР строго для тех, кто не хочет думать, но поощрять применение изучаемого метода/алгоритма в интересной для студента области, для интересующихся студентов.

altai2013

26.01.2017 01:13+2«Мотивировать студентов работать усерднее над домашними заданиями»? Звучит так, словно целью работы является не обучение студентов, а выполнение домашних заданий. Никакие домашние задания и никакие лабораторные в жизни не сделают студента специалистом — их слишком мало. Настоящее профессиональное обучение зависит только от самостоятельной активности, от самообразования, от мотивации. Лучшее, что может сделать преподаватель для своих студентов — заинтересовать их предметом, увлечь работой. Худшее и самое топорное — завалить скучными заданиями, а потом палками мотивировать «работать усерднее». Выхлоп от накой учебы ничтожный. Это образование 19 века, если не 17-го.

remzalp

26.01.2017 08:01+1Ситуация обычно такова, что студент к нам пришел:

1. Потому что захотел именно к нам

2. Потому что мама заставила

3. Просто за справкой об образовании

Первых мотивировать не надо, выхватывают всё из рук и просят ещё. Человек 5 из 30 в среднем в группе.

Вторые пялятся в айфон, нафиг им всё, потом мама еще и на работу пристроит. Оторвать сложно. Я бы и рад заинтересовать, но для этого мне нужно его внимание.

Третьи… Хорошо, если пришли.

Я и сам бы рад работать только с этими 5ю, но как-то не складывается. Финансирование, показатели, прочая хрень, расстрелять из двойкомёта неуспевающих до самого отчисления — почему-то не рекомендуют.

Так что домашнее задание, причем из той категории, что заставит открыть все справочники и доучиться самостоятельно — вполне хороший выбор.

Да, темой домашнего задания не должен быть алгоритм сортировки пузырьком унылых смурфиков. Нужно что-то более серьезное, интересное и близкое к жизни.

Посоветуйте книгу про мотивацию. Желательно, чтобы зацепило вторую и третью группу.

Пока что получается, что зверский контроль посещаемости, драконовские меры на уроке по отношению к отвлекающимся — хоть как-то, но работают. Да, это плохо и отвратительно. Но розги иногда хочется вернуть в обучающий процесс. Приток крови к поверхностным слоям кожи заодно и активизирует умственную деятельность.

altai2013

26.01.2017 08:16+2Мне очень часто приходилось видеть, как у студентов, горячо желавших учиться на программистов, отбивали всякое желание программировать. Причем, делали это осознанно, с каким-то садистическим удовольствием. Например, в потоке был ряд студентов из лицея, специализирующегося на информатике, которые сами писали компьютерные игры, побеждали в городских олимпиадах и т.п., но большая часть из них даже до 3 курса не доучилась, так как педагоги усиленно вдалбливали им, что «программировать всякая обезьяна сможет, а ты пойди мат.анализ сдай», «программирование — это не творчество» и т.д. и т.п. В итоге поток студентов терял, в первую очередь, самых лучших студентов и самых худших. Посредственности доучивались с наименьшими проблемами. Очень много красных дипломов было у девушек, которые о программировании имели самое поверхностное впечатление, не написав ни одной работы за рамками заданий на лабораторные. Результатом такого обучения становится негативное отношение работодателей к системе образования в целом. Оценки не коррелируют ни с реальными знаниями, ни с талантами, а только со способностью «копать от меня и до следующего дуба».

remzalp

26.01.2017 09:33+1Тут тоже есть перегибы. Когда по сетям старый профессор рассказывает историю создания БЭСМ-6, а потом всю практику они просто гоняют числа между двоичной и десятичной системами, тут уже проблемно заинтересовать и вообще вынести что-то полезное.

Я свои курсы стараюсь хоть как-то разнообразить и поддерживать в реально актуальном состоянии, но выхлоп как-то не очень. Налицо — чего-то не хватает лично мне. Чего?

pingping

30.01.2017 10:00может, любви к детям? (да, студенты после школы — это ещё дети; да в 20 лет тоже; и да, я серьёзно).

Любовь — главное профессиональное качество учителя.

Без любви преподаватель — просто насильник. А люди, вобщем-то, чуствуют, когда над ними устраивают насилие (пусть сколь угодно изящно упакованное в якобы социализацию и прочую необходимость).

Любовь

rokobungi

26.01.2017 10:10Если у человека есть желание учиться, то он будет учиться.

У меня был профессор по структурам и организации хранения данных. На студентов он смотрел, как Свиборг. И на меня также смотрел, когда я пришел курсовой сдавать. Но спустя пару минут, посмотрев работу, поменялся в лице и разговаривал уже абсолютно нормально, чуть ли не на равных. Также было и с другим преподавателем, который не потрудился на экзамене перевернуть лист и почитать ответ на второй вопрос билета, заявив, что я ему только на первый вопрос ответил. Спокойно прошу его перевернуть лист и ознакомиться со вторым ответом — и вот уже отметка в зачётке исправляется с удочки на отл.

А такие вот «победители олимпиад» очень часто бывают зазнайками, считающими, что знают и умеют «всё и вся», а когда их с небес на земплю опускают, то очень обижаются. Очень.

altai2013

26.01.2017 10:43Не очень понимаю, зачем спускать на землю победителей олимпиад? Чтобы знали своё место и не высовывались?

AlexKovrizhnyi

26.01.2017 16:59Имелось ввиду спускать на землю зазнаек, так как такие люди могли бы мотивировать отстающих предлагая помощь. Вместо ожидаемой помощи ближний начинает думать, что причина вовсе не в сложности предмета, а в нем самом, что плохо влияет на показатель успеваемости студента.

Idot

26.01.2017 18:49Мне очень часто приходилось видеть, как у студентов, горячо желавших учиться на программистов, отбивали всякое желание программировать. Причем, делали это осознанно, с каким-то садистическим удовольствием. Например, в потоке был ряд студентов из лицея, специализирующегося на информатике, которые сами писали компьютерные игры, побеждали в городских олимпиадах и т.п., но большая часть из них даже до 3 курса не доучилась, так как педагоги усиленно вдалбливали им, что «программировать всякая обезьяна сможет, а ты пойди мат.анализ сдай», «программирование — это не творчество» и т.д. и т.п.

Странные у Вас препада. У нас в таких случаях просто автомат ставили и разрешали свободное посещение занятий.

vlreshet

26.01.2017 19:20Если бы мог — закидал бы ваш коммент плюсами так чтобы аж int переполнился. Сейчас учусь на 4-ом курсе информатики, и ситуация такая как будто вы нашу группу описали. Девушки которые дальше лаб ничего не видели — закрывают сессию на пятёрки. Для них турбо паскаль это Rocket Science. А люди которые уже работают в IT — с горем пополам закрывают сессию. Я и сам такой — работаю с первого курса, а зимнюю сессию до сих пор не закрыл, потому что откровенно лень убивать день своей жизни на тупую и ненужную работу которую нужно сделать (рисовать диаграммы класов к вымышленному проекту в uml). И я прекрасно помню как у меня стояли автоматы по предметам связанных с программированием ещё в октябре, зато потом какую-нибудь политологию или эконометрию сдавал до нового года. Ухх, выговорился. Вообщем, я считаю, что всегда должно быть 2 варианта — обычные лабораторные, для обычных студентов, и «спец-задания» для тех кто «в топе» по знаниям. Потому что когда студент уже несколько лет зарабатывает на программировании — ему откровенно лень тратить своё время на написания какой-то унылой дряни. Вот интересное задание — другое дело. Но интересные задания не тащат остальные…

Idot

26.01.2017 20:07у меня стояли автоматы по предметам связанных с программированием ещё в октябре, зато потом какую-нибудь политологию или эконометрию сдавал до нового года

Левые непрофильные предметы — можно развести :)

Вот интересное задание — другое дело. Но интересные задания не тащат остальные…

Пофигу! Можно легко договориться с препадом чтобы он дал в индивидуальном порядке нормальное сложное задание вместо унылого примитива.

vlreshet

26.01.2017 20:41Ага, только бывают преподы с которыми так нельзя. Они принимают такое предложение как просьбу нагрузить ещё, но не вместо лаб, а вместе с ними. Мол и это сделай, раз тебе интересно, и лабы сдай. Или же дают такое задание которое на диплом тянет, а не на замену лаб.

Gryphon88

26.01.2017 20:58Есть Вася и Петя. Петя попросил задание повышенной сложности вместо лабы и не справился, Вася молча сдул лабу у соседа. Формально, Вася лучший студент, а у Пети под вопросом допуск к экзамену. Именно поэтому "вместе" для всех более безопасный и честный вариант.

sheblaev

26.01.2017 10:10Вместо HackerRank я использовал для проверки ejudge. Непросто войти, но когда заработает — все отлично.

mrrouter

26.01.2017 10:10+1Как сказал один товарищ: «Если вы хотите навредить России, вы должны вкладываться в создание IT-специалистов».

med_phisiker

27.01.2017 11:50Да, но K-means нацеленный на 5 кластеров и выделит 5 кластеров! Даже среди лучших программистов страны все равно найдет тех кто чуть лучше и тех кто чуть похуже. И по уровню знаний и навыков все эти программисты будут достойны «отлично» по предмету, а алгоритмы выставит им 2-ки.

hose314

27.01.2017 12:03Да, но предположение о том, что нужно выделить 4 кластера пришло из наивного предположения о том, что эти 4 кластера существуют (в конкретной ситуации) и конечно это недостаток. Вообще, у меня сложилось такое ощущение, что от группы к группе количество сильных / слабых / полу сильных / полу слабых примерно одинаковое количество (%). И задача конечно в том, чтоб это изменить.

med_phisiker

27.01.2017 12:58Сам подход интересен, но мне кажется скорее как именно на кого обратить внимание чтобы подтянуть до уровня остальных. Сам как то проводил занятия, но у меня получилось так что в одной группе были в основном на 5, и минимальной оценкой была 4, а в другой и 4 ставить было не кому ) Поэтому сразу обратил а это внимание. Я тогда действовал так (не знаю на сколько правильно ) создал для себя образ идеального 2-ка, 3-ка, 4-ка, 5-ка, они соответствовали некоторым пороговым значениям по успеваемости (считал медианы). Если студент превысил порог на 4 но не дотянул 5 значит 4, и т.д. Субъективизм по порогам конечно очевиден, но для группы одного состава не делит на сильных и слабых.

Dywar

Зашел поставить + за цитату.

А так можно сделать один сайт с API для всех ваших нужд, и доки и домашняя работа и чат и письма, статистика и т.д. в одном месте. Одна регистрация, одна учетка, вы админ всего что там происходит.

Студенты сами могут сделать как дипломный проект.

kajidooto

а когда однажды вот такого новоиспеченого студента наймут на работу вместо вас, потому что он стоит дешевле и глаза у него горят, тогда будет не до плюсов.

kajidooto

минусаторы подтверждают правоту моего высказывания.

Gryphon88

Минусаторы как бы говорят "Это сейчас вообще о чём и к чему?"

Dywar

Так нужно быть лучше, не сидеть на месте.

Если взяли потому что дешевле — значит есть время что бы его раскачать, у других его может и не быть. Это частный случай, работы полно, ниша не заполнена.

Когда ищешь работу в первый раз то видишь только вакансии с требованием — опыт 1-3 года.

Когда опыт есть, боишься студентов :)

Когда опыта много и возраст больше 30, начинаешь читать статьи что возрастных не берут (была такая).

Но все это ерунда, работы полно и будет только больше, рынок молодой, компьютеры в домах то в своей массе появились только в 2000-х и мобильники немногим позже.