Когда спрашиваешь у учёных, умеют ли они продавать «воздух», многие смотрят на тебя, как на идиота. Действительно, это ведь умные люди, которые занимаются высокоинтеллектуальной деятельностью и всё такое. Тем не менее, именно воздухом они зачастую и торгуют. По крайней мере, так строится грантовая система финансирования науки: ученый обещает что-то сделать, ему на это выделяют деньги, и только потом он принимается за работу.

Как ни странно это может звучать для некоторых ученых, но результатом научной деятельности нельзя назвать ни статью в научном журнале, ни выступление на конференции. Это, скорее, способ фиксации или даже популяризации полученного результата. Поэтому мне очень интересно было познакомиться с группой, результат работы которой (точнее, его практическое воплощение) нельзя увидеть по определению.

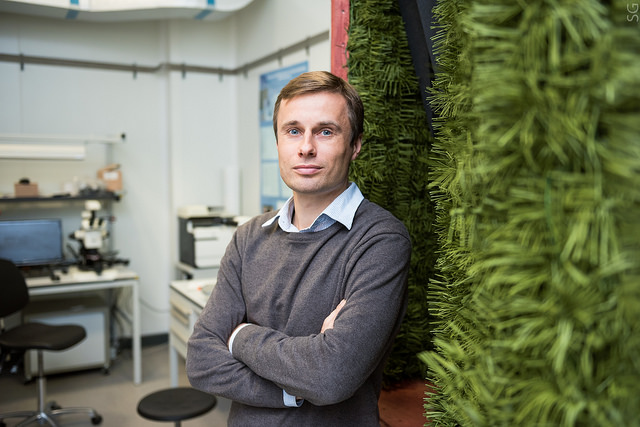

Руководитель этой научной группы Алексей Башарин стал моим тестовым заданием при приеме на работу в НИТУ «МИСиС». Официальную информацию о той работе Алексея можно посмотреть на сайте университета. Здесь только скажу, что это было первым моим детальным знакомством с метаматериалами. Это такие странные вещества, свойства которых зависят не столько от набора атомов, из которых они сделаны, сколько от структуры. Какое-то время мне, дипломированному химику из МГУ, пришлось потратить на то, чтобы уложить эту концепцию в своей голове. Хотя, надо сказать, с предпосылками для существования метаматериалов мне приходилось сталкиваться ещё в ходе собственной научной деятельности.

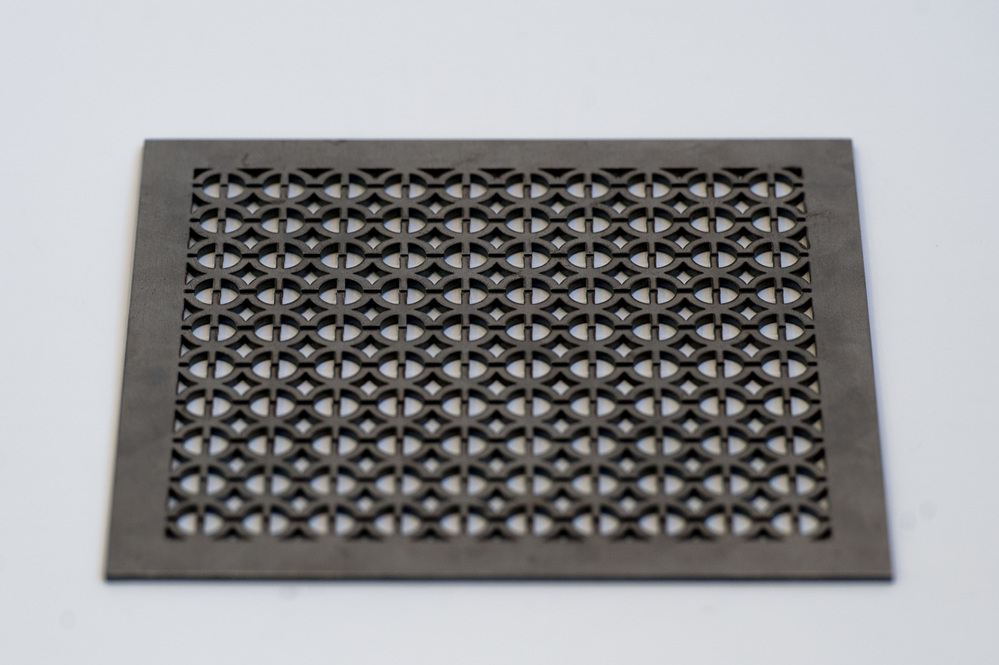

Но если наночастицы металлов в инертной матрице вели себя хоть сколько-то похоже на своих больших или меньших собратьев, то с метаматериалами творится что-то невообразимое. Буквально из не пойми чего можно чуть ли не лобзиком выпилить множество структур, которые принципиально не похожу друг на друга по своим свойствам. Хочешь – будет тебе материал-невидимка, хочешь — атом размером с пятиэтажный дом.

Впрочем, пятиэтажку лобзиком выпиливать долго. Да и с невидимостью не всё в порядке. Во-первых, не так много в мире прозрачных веществ. Во-вторых, не так много способов сделать предмет невидимым или даже просто неразличимым. Самый очевидный – когда совпадают коэффициенты преломления прозрачного предмета и прозрачной среды. Второй больше подходит для непрозрачных предметов – когда его окрас совпадает с окрасом фона (с точки зрения наблюдателя). Хотя, невидимость в данном случае довольно условная – технически мы предмет видим, просто не воспринимаем его.

Третий способ работает только в очень узком диапазоне частот – поверхность тела поглощает либо рассеивает волны именно этой частоты (считай – отражает куда попало, а не в ту сторону, откуда прилетел сканирующий луч). Примерно так работают STEALTH-технологии. С их помощью размеры гигантских бомбардировщиков на экране радаров сжимаются до размеров крупной птицы. Но добиться такого эффекта можно только в сантиметровом и в дециметровом диапазоне. В метровом, как ни меняй геометрию объекта, как ни структурируй поверхность, ничего не получается – слишком длинные волны по сравнению с длиной объекта. И вообще, на существующем уровне технологий сделать объект полностью невидимым не получается даже в радиодиапазоне.

Так как экспериментальные разработки продолжаются, информационное поле периодически взрывается сообщениями то о «шапке-невидимке», то о «плаще-невидимке», то о ещё каком-нибудь предмете одежды. На поверку, конечно, оказывается, что шапка эта имеет диаметр 4 микрона и невидима только наполовину, плащи собраны из мобильных телефонов, а гуляющий в последние дни ролик китайского производства – вообще монтаж. Моя старшая дочь даже получше сделать может.

В общем, проблема у нас с созданием невидимых предметов. Хотелось бы верить, что мы хорошо подкованы теоретически, но и тут проблемы. Конечно, математический аппарат невидимости ученые пытались изобрести не один раз. Но даже с теоретически изучаемыми объектами, даже имеющими размеры намного большие, чем длина обегающей их волны, полной невидимости достичь не получается. Как объяснил Алексей, именно поэтому они вместе с коллегами из Политехнического университета Турина и занялись работой теорией абсолютной невидимости. С учетом новых исследований в области метаматериалов у теоретиков появился шанс «поймать невидимость за хвост».

Вот тут-то и возникла та самая работа, практическое воплощение которой невозможно увидеть – проект ANASTASIA (Advanced Non-radiating Architectures Scattering Tenuously And Sustaining Invisible Anapoles). Если физики смогут сделать задуманное, результатом станет абсолютно невидимый объект. По словам Алексей, у них «есть мысль», как это сделать. А правильная мысль может согнуть в бараний рог что угодно. Даже луч света.

Комментарии (26)

HermaMora

21.12.2017 09:06Очень интересная статья.

о «шапке-невидимке»

Дико извиняюсь за пошлости, но

18+

Victor_koly

21.12.2017 10:15Плащ-невидимка теоретически создать наверное можно. Правда энергии будет много жрать, наверное в тепловизоре светиться сильно станет.

А так — нужно подобрать полупроводники, поглощающие и испускающие определенный диапазон длин волн. Может даже от 325 нм выйдет. Если бьы захотели создать, то ИМХО уже в первом квартале прошлого года закончили разработку.

Alexsandr_SE

21.12.2017 10:28Как я понимаю с метаматериалами можно создать и пассивный плащ невидимку, но нет еще нужный материалов и дальше микронов дел не идет. Или ошибаюсь?

Victor_koly

21.12.2017 12:43Я не в курсе того. как работают метаматериалы. Пускай сначала создадут накидку, которая заблокирует весь диапазон излучений с длиной волны от 3.3 до 11 мкм.

dmitrodem

22.12.2017 11:33к сожалению, нет. Метаматериалы демонстрируют свои замечательные свойства в очень узкой полосе частот (обычно речь идет про доли процента). Все публикации на тему метаматериалов и невидимости, что я проглядывал, говорят про невидимость на одной частоте.

Dr_Dash

21.12.2017 10:32Это уже было

в Симпсонаху Стругацких

… Бакалавра он получил триста лет назад за изобретение портков-невидимок. С тех пор он эти портки все совершенствовал и совершенствовал. Портки-невидимки превратились у него сначала в кюлоты-невидимки, потом в штаны-невидимки, и, наконец, совсем недавно о них стали говорить как о брюках-невидимках. И никак он не мог их отладить. На последнем заседании семинара по черной магии, когда он делал очередной доклад «О некоторых новых свойствах брюк-невидимок Редькина», его опять постигла неудача. Во время демонстрации модернизированной модели что-то там заело, и брюки, вместо того чтобы сделать невидимым изобретателя, вдруг со звонким щелчком сделались невидимы сами. Очень неловко получилось.…

А. и Б. Стругацкие. Понедельник начинается в субботу.

Sdima1357

21.12.2017 10:55«Требуется фокусник иллюзионист, для демонстрации плаща невидимки скрывающего атом размером с дом, в целях получения грантов от военных. Обращаться на кафедру метаматериалов с 10.00 до 20.30 ежедневно»

KVL01

21.12.2017 11:56А ракообразные-то давно в теме:

При изменении угла падения, меняется и спектр отражения. При определенных углах максимум отражения попадает в ультрафиолетовый диапазон, который человеческий глаз не различает.

И даже более того, из-за двойного преломления лучей в гуаниновых кристаллах если свет падает под углом 45°, то интенсивность отраженного света в целом снижается. Получается, что, например, голубая Copilia mirabilis, повернувшись к свету на 30°, становится фиолетовой, а повернувшись на 45° практически исчезает, «перекрашиваясь» в ультрафиолет.

Отсюда

Victor_koly

21.12.2017 12:50Просветление под 1 конкретную длину волны (или качественный DBR) уже давно используют.

Погасить отражение — да не вопрос. Под определенным углом 1 поляризация вообще не отражается, вторая — отражается намного лучше. Изобретаем поляризатор, который 1 поляризацию пропускает, а вторую — поглощает.

ver-sta

21.12.2017 13:15По крайней мере, так строится грантовая система финансирования науки: ученый обещает что-то сделать, ему на это выделяют деньги, и только потом он принимается за работу.

Не совсем так. Ученый чем-то занимается, получает результат, и потом пишет под этот результат заявку на грант. По Вашей схеме через год отчитываться будет нечем.

norlin

21.12.2017 13:51Хорошая вводная, только вот где информация про, собственно, теорию абсолютной невидимости и "ту самую работу", вскольз упомянутую в последнем абзаце?

ivashkos Автор

21.12.2017 13:54Дык они её прямщас думают. Только что к ним заходил.

norlin

21.12.2017 14:01Ну вот бы и написали – о чём думают, какие гипотезы, какие планы и т.д… А то общую вводную рассказали, заинтриговали, потом просто написали название проекта — и всё :-)

Victor_koly

21.12.2017 14:52в очень узком диапазоне частот

Это речь про компонент обычной технологии «стелс». Взял длину волны радара в полтора раза больше, и весь эффект от покрытия стал чуть ли не отрицательным.

plastilinko

21.12.2017 15:00Поехал журналистом на авиабазу потенциального противника предварительно напившись пива с неким компонентом который

Взял длину волны радара в полтора раза больше

и отпросился пописать на истребитель… ну а дальше дело техники :)

Victor_koly

21.12.2017 15:53Это просто изучайте. какая жидкость в тонком слое хорошо отражает радиоволны радара.

DaylightIsBurning

21.12.2017 18:44так строится грантовая система финансирования науки: ученый обещает что-то сделать, ему на это выделяют деньги, и только потом он принимается за работу.

Это некорректное упрощение — из внимание упущена репутация, контроль трат и ответственность за злоупотребления. В реальности учёному без репутации денег не дадут. Поначалу репутация зарабатывается при работе с опытными учёными и у них в подчинении. Кроме того, на практике, что бы получить хороший грант, нередко нужно показать хоть какие-то предварительные результаты. Ну и дальше если учёный не опубликует статью на заявленную в гранте тему, ему финансирующая организация больше денег не даст. А если сильно злоупотребить — можно и юридическую ответственность понести.

Как ни странно это может звучать для некоторых ученых, но результатом научной деятельности нельзя назвать ни статью в научном журнале, ни выступление на конференции

А что можно? Если учёный не опубликовал (популяризовал) результаты своей работы (статья/доклад/монография) — этой работы считай и не было. Так что само исследование — это ещё не результат, а лишь сырьё, а вот публикация — как раз результат.DaylightIsBurning

21.12.2017 18:52Говоря коротко, упущен первый шаг: сначала учёный делом доказывает свою квалификацию и способность выполнить исследование, выполняет начальную проработку проекта, затем подаёт заявку (обещает), и лишь после этого ему дают деньги, и он продолжает работу исследование.

ivashkos Автор

22.12.2017 11:35Эдак мы до поступления в первый класс доберёмся :)

DaylightIsBurning

22.12.2017 19:53не стоит утрировать, а то так можно выкинуть и «обещание» и «выделение денег» и выйдет, что «учёный принимается за работу». Сам по себе, без финансирования и организации, а грант — это неважно, его аж когда давали?

Гранты не за обещания дают. Когда комиссия принимает решение, кому дать грант, то репутация, опыт и предыдущие достижения, материальная база лаборатории, в которой заявитель работает играют вместе роль чуть ли не большую, чем то, что он «обещает», поэтому сводить всё к одному обещанию — совершенно неправильно. Это, кстати, печально известная проблема т.к. молодым и «средним» (по опытности) учёным очень сложно получить крупные гранты — они достаются в основном опытным людям с именем. То же самое, кстати с публикациями в престижных журналах: места работы и имена авторов сами по себе оказывают существенное влияние на шанс того, что статья будет принята к рецензированию и публикации.

ivashkos Автор

23.12.2017 07:17Согласен, репутацию никто не отменяет, под неё, фактически, в обоснование того, что твоему проекту должны дать деньги, выделено сразу несколько пунктов. Однако в грантовой системе всё же формально сначала выдаются деньги, а затем делается работа.

DaylightIsBurning

23.12.2017 17:49но не на основании обещания, а на основании репутации и качества проекта. Это как в бизнесе получают инвестиции на основании бизнес-плана.

yurisv3

«Новое платье короля» (с)