Оверклокинг – это не только романтика «я сделал домашний ПК быстрее и обманул систему!», но и спорт, со своими нормативами и тенденциями. Профессиональный оверклокер – селекционер и герой «гонок на выживание» одновременно: он, с одной стороны, собирает компьютер из отборного, безупречного железа, и заставляет такие комплектующие работать на пределе возможностей. Для мировых рекордов нужна быстрая машина и умелый пилот.

А по другую сторону стоят онлайн-соревнования, где мастера разгона выжимают максимум из тех комплектующих (примерно одинаковых), которые им выдают. Как правило, из нового железа нового модельного года, на базе широко доступных в рознице экземпляров. Это своеобразная демонстрация, «до чего техника дошла» со стороны производителей и доказательство того, что разгон актуален даже для новейшего железа, которое гораздо реже прыгает «выше своей головы».

Если вам нужна производительность – из старого железа будет целесообразнее изготовить сувениры

То бишь, оверклокеры волей-неволей пересаживаются на новые боевые машины каждый сезон, а дотошно раскрывать потенциал морально устаревшего железа никто уже не спешит. Что уж говорить о комплектующих «доазотной» эпохи? Но энтузиасты не упускают возможности приложить руку к разгону старых и заведомо не быстрых процессоров, видеокарт и накопителей. Угадаете, зачем?

Опыт дороже денег

Разгон старого железа не монетизируется никак – производители вкладываются в пиар только нового модельного ряда, игроделы тоже не желают видеть, как их новая игра «икает» на старых видеокартах и процессорах. Поэтому немного странно наблюдать за таким сентиментальным занятием профессиональных «оверов», для которых разгон – это работа, а борьба за предельную производительность – вопрос престижа.

В действительности, профи-энтузиасты уделяют внимание старине не для того, чтобы уронить скупую слезу в память об ушедших славных временах (хотя и по этой причине тоже). Старые комплектующие в разгоне ценны в силу нескольких факторов:

- Железо на базе «толстых» техпроцессов – превосходный «тренажёр» и объект для экспериментов. Новичкам в оверклокинге проще разобраться в основах разгона на моделях, у которых меньше «подводных камней». Профессионалы используют старое железо для экспериментов с системой питания или в паре с комплектующими, которые требуют «обкатки» перед боевым использованием.

- Определённая выгода от разгона «олдскульного» железа всё же теплится. Не финансовая, а скорее, резонанс – новости о том, что у старого процессора/видеокарты ещё есть порох в пороховницах, общественность всегда встречает теплее, чем факт, что из нового дорогостоящего железа выжали очередные 100 МГц. Больше резонанса – больше внимания со стороны спонсоров.

- Приятное с полезным (совокупность первых двух пунктов) + отсутствие сумасшедшей конкуренции на пути к рекордам, как в случае с «попсовым» железом.

Переписываем историю с азотом и гелием, или после драки кулаками не машут?

Сегодня разгон железа почти всегда ассоциируется с жидким азотом, причём не всегда в «конских дозах» – современные процессоры всё реже способны работать на «полном стакане» при сверхнизких температурах и без «колдбага» (потери работоспособности по достижении не-предельной отрицательной температуры в случае охлаждения азотом). На старых «горячих» железках проблема встречается гораздо реже.

Говоря о классике, стоит помнить, что по-настоящему массовым разгон процессоров с помощью жидкого азота стал уже в эпоху Pentium 4 (Northwood), когда энтузиасты взяли за цель стабильно преодолевать частоту в 5 ГГц даже при запредельном тепловыделении комплектующих. А жидкий гелий протооверклокерами и вовсе никогда не использовался. Значит ли это, что сегодня энтузиасты могут «малой кровью» переписать на своё имя все рекорды прошлых времён, просто вооружившись гелием или азотом в бенч-сессии на дому?

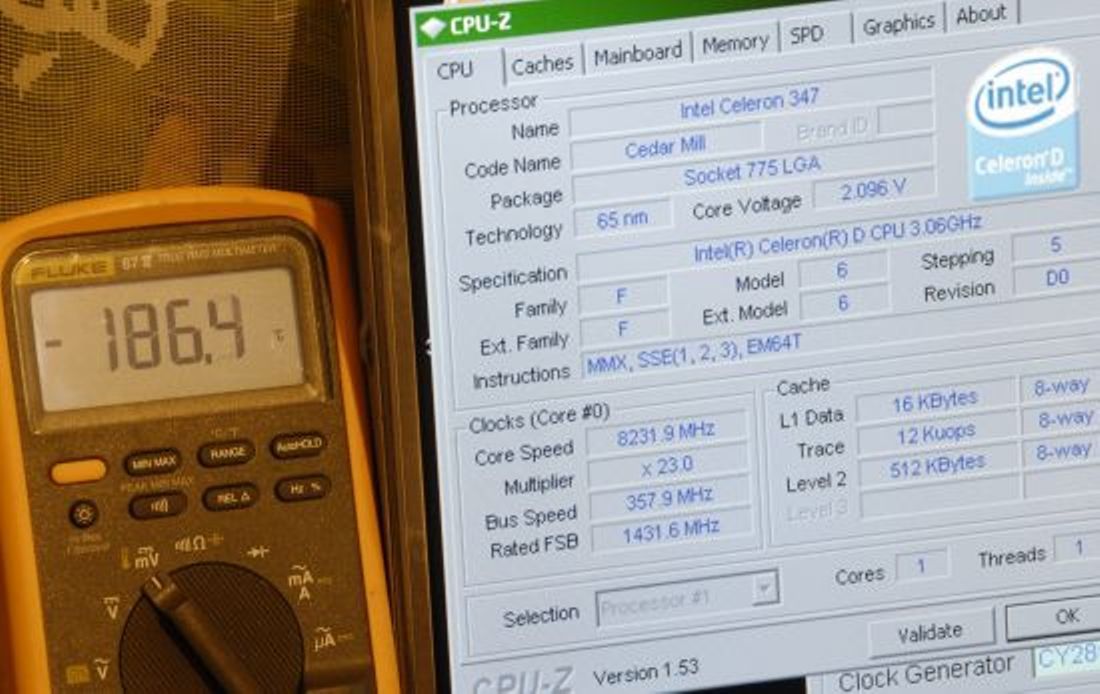

Один из многочисленных подвигов Celeron 347 спустя годы после снятия с производства

Теоретически – да, никто не мешает взбодрить турнирную таблицу новыми рекордами и прославиться в амплуа мастера по разгону олдскульного железа. Но на практике всё выглядит не так романтично, как в теории. Потому что для удачного разгона нужен толковый экземпляр процессора/видеокарты (мы ведь выходим далеко за пределы их штатного потенциала, а значит, начинаются нюансы), а выбор классических комплектующих нынче, в 2017-м, уже не тот, что давеча. Особенно, когда речь заходит об оверклокерских материнских платах.

А вот найти подходящую оперативную память для платформ с поддержкой DDR SDRAM труда не составляет – под нужды ретроклокеров идеально подходят комплекты HyperX DDR на чипах Samsung TCCD или Winbond BH-5.

Память Kingston HyperX KHX3200AK2 – один из столпов в разгоне старого железа

Вообще, прелесть HyperX состоит в том, что в ней используются «гонибельные» чипы памяти. Например, в случае с DDR3 память спецподразделения Kingston основывалась на перспективных чипах Hynix. С ней (а это уже прошлое поколение DDR, как ни крути) платформы на базе DDR3 можно раскачивать вплоть до рекордного уровня DDR3-4600 и выше.

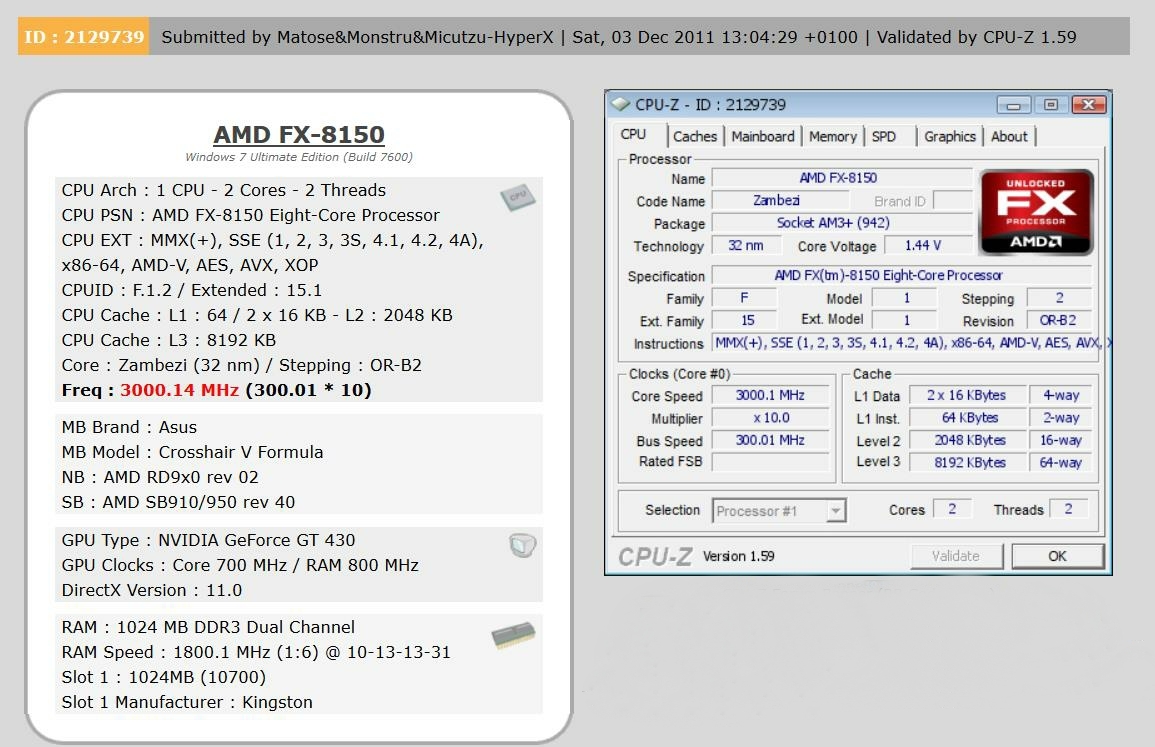

Ещё в 2011 году, в эпоху, когда DDR3 ещё не стал мейнстримным типом ОЗУ в домашних ПК, а «последние прорывные» процессоры Intel Sandy Bridge только появились на свет, память HyperX устанавливала один за другим рекорды производительности. Пара модулей HyperX DDR3 покорила частоту 3600 МГц (CL10) и 3275 МГц (CL8) без малого 5 лет назад (рекорд команды оверклокеров Lab501 в декабре 2011 года). Впрочем, сегодня такая память уже не считается ультрахардкором – абсолютно гражданской HyperX Savage DDR3 и DDR4 хватает для того, чтобы устанавливать мировые рекорды, так сказать, мелким оптом даже в тандеме с новейшим железом. А уж потенциал морально устаревших платформ новые модули раскроют, даже если старое железо будет разогнано «выше крыши». Например, для того, чтобы выжать все соки из грозной в недавнем прошлом GeForce GTX 770 (архитектура Kepler недавно пополнила ряды пенсионеров), достаточно всё той же разогнанной до умеренных 3000 МГц HyperX Savage DDR4 – оверклокеры проверяли этот факт в бою.

Прокачанная DDR3 в 2011 году, дамы и господа

Даже для неттопов, которым посчастливилось заполучить процессор с разблокированным множителем, найдутся подходящие варианты – ещё 7 лет назад на свет появились модули SO-DIMM DDR3-2133 CL8. Сбалансированная конфигурация в ретроклокинге – это когда ты не думаешь, осилит ли RAM экстремальный разгон, будь то на базе старой или новой платформы.

Вдобавок, со времён тех же Northwood разгон при помощи азота стал традицией, поэтому «киллер-фичей» мог бы стать оверклокинг с жидким гелием, но это неприлично дорогая, трудоёмкая, неблагодарная затея, на которую у большинства энтузиастов нет средств и времени.

Впечатляют ли новые рекорды на старом железе

В состязаниях старых комплектующих ключевую роль играют не результаты в бенчмарках (они будут смешными даже в сравнении с «бюджетниками» 2017 года), а максимально возможная тактовая частота, которую фиксируют в таблице рекордов. Такой процесс в оверклокинге называется валидацией.

Что главное в ретро-разгоне – так это зрелищность: нередко старое железо позволяет добиться прироста производительности порядка 150-200%! Сегодня даже специализированные комплектующие для разгона (отборные чипы в видеокартах, процессоры специальной серии с разблокированным множителем) подобные результаты не даются без труда, а старые «камни» даже в бюджетных разновидностях покоряют рекордные частоты без проблем.

Как вам, к примеру, бюджетный Intel Celeron D 347 (65 нм, 2007 модельный год, ядро Cedar Mill), который в 2010 году после разгона с помощью жидкого гелия подпрыгнул в тактовой частоте с 3,06 до 8,19 ГГц? Да и вообще. Socket 775 и процессоры на его базе (Core 2 Duo и Core 2 Quad различных поколений) стали легендами на все времена.

Процессор Intel Celeron D 347 в материнской плате DFI LANparty UT P35-T2R выдаёт рекордную частоту при помощи жидкого гелия

Особым уважением среди оверклокеров пользуются видеоускорители GeForce 8000 серии. Например, «субфлагман» GeForce 8600 GTS с 640 Мбайт памяти российские энтузиасты (Smoke, slamms и Atheros) разогнали с частоты 500/1600 МГц (ядро/память) до 1053/1253 МГц и установили рекорды сразу в пяти оверклокерских дисциплинах!

Даже горячие, неповоротливые двуглавые видеоускорители наподобие NVIDIA GeForce 9800 GX2 (2008 г.) в разгоне с помощью жидкого азота ставят рекорды производительности спустя шесть лет после выхода. Упомянутая выше видеокарта в 2014 году в паре с новым процессором Intel Haswell рванула с частот 600/1000/2000 МГц до 957/2322/2484 МГц? Не то, чтобы крышесносящий результат, если говорить о процентном приросте, но никто не предполагал, что дорогая неуклюжая «печь» сможет прыгнуть «выше головы» по прошествии стольких лет.

Разгон на 60% по ядру в GeForce 9800 GX2 (в паре с Core i5-4670K)

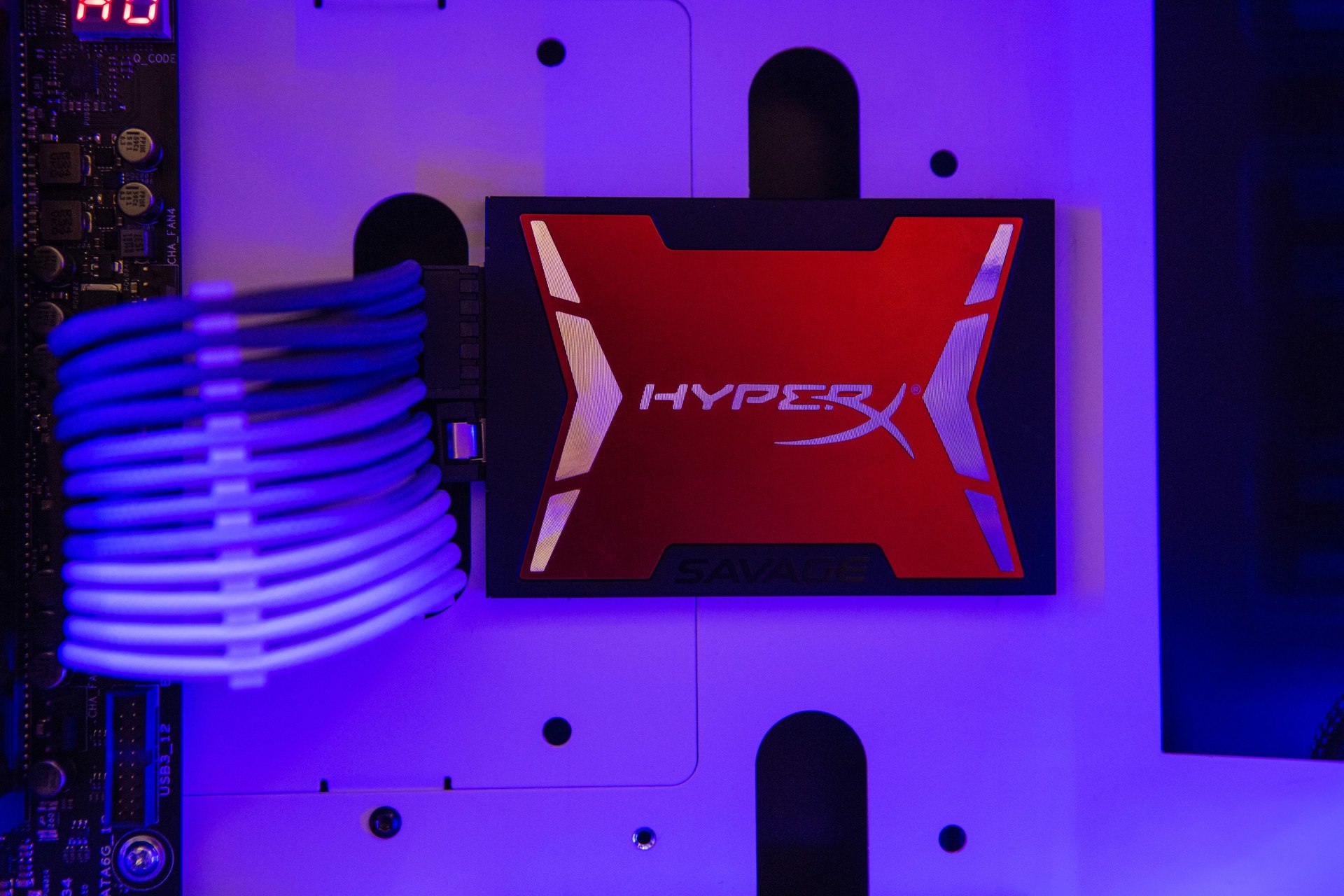

В это нелегко поверить, но даже в разгоне системы на базе SATA ревизии 1.0 целесообразно использовать SSD, а не жёсткий диск. Потому что в бенчмарках нет нужды копировать файлы огромного объёма в строгой очерёдности – тестовые утилиты чаще подгружают большое количество компактных файлов, и главное в такой задаче – реакция, время отклика. В таких случаях лидерство всегда остаётся за твёрдотельными накопителями. Ударяться в максимализм и приобретать ультимативный геймерский SSD не следует, потому что железо его не «раскачает», а бюджетные накопители могут, хоть и немного, но не «вытянуть» максимум в случайных операциях чтения и записи. Поэтому в тестовых стендах ретроклокеров чаще всего используются SSD геймерского класса. В случае с Kingston речь идёт о HyperX Savage.

Даже в старых разогнанных ПК целесообразно использовать SSD – не ради пиковых скоростей чтения и записи, а для как можно меньшего времени доступа к информации

И всё же классику до «пентиумчетвёртой» эпохи сегодня разгоняют редко и не из спортивных соображений – энтузиастам просто интересно прочувствовать на себе эпоху, когда процессоры не были многоядерными и очень живо реагировали на эффективное охлаждение. Отсюда и причудливые варианты разгона, наподобие «фреонок» (систем фазового перехода), вместо привычного и расхожего жидкого азота. Под таким соусом Pentium III Coppermine (1999 г.), к примеру, раскачивается с 733 до 1118 МГц в 2015 году. И примерно таким же образом частота Intel Celeron на базе этой же архитектуры «прыгает» 566 до 1547 МГц! Вот что 180-нм техпроцесс творит – производительность увеличивается в разы!

Не спорт, а памятник эффективному железу с запасом прочности и быстродействия

Вместо перечисления частностей обозначим, что есть сегодня ретроклокинг:

- Разгон устаревшего железа – это не погоня за производительностью, а отработка навыков для новичков-оверклокеров и поле для экспериментов среди матерых энтузиастов.

- Устаревшие процессоры и видеокарты, зачастую, так и не удосуживаются поработать на пределе возможностей, потому что оверклокинг-спорт всегда работает с новейшим железом, а оверклокинг-хобби ограничивается разгоном современного домашнего ПК или слабым оверклокингом винтажных комплектующих.

- Старые компьютерные компоненты обладали огромным «запасом прочности» и потенциалом для работы во внештатном режиме – сегодня железа, которое обеспечит прирост производительности в разы после разгона, критически мало.

- Экстремально горячие видеокарты на NVIDIA 8000-серии (G80) и поколения GeForce 280/280 Ti – одни из самых массовых и желанных на рынке «ретроклокинга». Среди процессоров тон задают Intel Pentium III и Core 2 Duo/Core 2 Quad Kentsfield/Wolfdale. Для домашнего использования не так давно было принято разгонять процессоры Xeon на ядре Nehalem (серверные CPU на архитектуре, сходной с дебютные Core i3/i5/i7), но в 2017 году из-за дефицита материнских плат и отставания в производительности от новых Intel Core мода постепенно сошла на нет.

- Разгон устаревших процессоров оверклокерами производится не ради результатов в бенчмарках, а как способ продемонстрировать максимально возможную тактовую частоту для той или иной архитектуры.

- Ретроклокинг как хобби не назовёшь широко распространённым занятием, но за хардкором и нюансами есть смысл обратиться к тематическим статьям на сайте overclockers.ru.

Разгон жил, живёт и продолжает жить, только в более «стерильных» и цивилизованных вариантах. Ретроклокинг – это дань памяти комплектующим, которые породили самую идею разгона. Идею малыми усилиями и без значительных вложений сделать компьютер намного быстрее. Рекомендуем изучить и причаститься к этому хардварнокультурному явлению всем, кому люб тюнинг домашнего ПК. Хотя бы потому, что разгон процессоров с помощью азота станет автоматической процедурой и утратит почти всю романтическую составляющую.

Кстати, о в меру олдскульном разгоне — с 2 по 20 февраля мы дарим в Юлмарте скидку 10% на комплекты памяти HyperX DDR3 Savage (самый сок для боевых-игровых платформ прошлых лет). Для скидки достаточно использовать промокод DDR3FEB в покупке. Удачи вам и нестареющего железа!

Для получения дополнительной информации о продукции Kingston и HyperX обращайтесь на официальный сайт компании. В выборе своего комплекта HyperX поможет страничка с наглядным пособием.

Комментарии (28)

immaculate

01.02.2017 21:18+14Ожидал почитать о разгоне Z80, 8086, 80286, в крайнем случае, 80486. А тут какие-то Celeron 347. Тоже мне, ретрожелезо. :(

rPman

01.02.2017 22:03Ожидал почитать о разгоне Z80

там же понадобится тактовый генератор заменять, это уже не разгон а модификация, читерство.

Alexx31

02.02.2017 06:49+1Вот, пожалуйста. Сайт не работает, толь кеш остался.

Но это самый адовый разгон (в десять раз), нынешние оверклокеры просто слабаки по сравнению с этим.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Cz2A8MOAGhMJ:sheppard.ru/articles/fe/uberspeed/index.shtml+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ru

semchuksv

02.02.2017 13:00В 1996 году у меня был ПК на Amd 486DX-40 (материнку не помню) — методом проб и ошибок он разогнался до 160 мГц с множителем X4 (перемычками на плате). На этой частоте он стабильно работал, сильно не грелся и обгонял по производительности пентиумы на 75 и 100 мГц.

DrPass

02.02.2017 13:10+1Я думаю, что у вас всё-таки был Amd 486DX4 с 30 МГц FSB (т.е. штатная частота 120МГц), а не DX-40. Потому что первые методом проб и ошибок гнались на 160, а у вторых, насколько я помню, даже поддержки множителя не было.

На 160МГц оно действительно было на уровне П-100, правда, если не брать всякие Квейки, где требовался мощный FPU.

semchuksv

02.02.2017 14:35Да нет, был как раз DX40, на плате перемычками была выставлена частота 40 и множитель 1. Частота выше не поднималась (это был максимум для материнки), а множитель менялся от x1 до x5. На множителе x5 — процессор не запускался, а на x1-x4 с FSB 40 мГц — работал вообще без проблем.

И еще — это был 5 вольтовый процессор, а новые DX4 100/120, насколько помню, были уже на 3.3 в.DrPass

02.02.2017 15:14Ну просто не было никогда микросхем, которые были способны повышать частоту в четыре раза от номинальной. Максимум для пятивольтовых ядер был 66 МГц, ну и немного их можно было разогнать, где-то до 80 получалось. Во что я могу легко поверить, это в то, что процессор, как и положено приличному DX, воспринимал коэффициент x4 как x1, а BIOS честно отображала 40 * 4 = 160 МГц.

semchuksv

02.02.2017 15:40Вот и тогда мне никто не верил, пока сами не смотрели на результаты тестов (например, в Dos Navigator и CheckIt), и не видели как, например, Need For Speed, Duke Nukem и Carmaggedon работали на максимальном разрешении без тормозов.

При этом разница при использовании фиксированных 40 мГц и разными множителями от x1 до x4 была заметна на глаз, особенно в играх и Windows, так что версия о том, что множитель реально не изменялся — не проходит.

К сожалению не помню модель мат. платы, может какая-то уникальная попалась.DrPass

02.02.2017 16:22Все равно не убедили. Максимальное у Дюка — 800х600, на 150-м пне он немного притормаживал. А на 486 DX2-66 он без тормозов работал только в режиме 320х200 с пониженным качеством. Если умножить частоту в два раза, радикальных изменений все равно не будет. Поэтому 486 даже на 160 МГц Дюка еле-еле будет вытягивать. Ну а Кармагеддона в 1996-м вообще не было. Поэтому вы точно что-то путаете. Может быть, у вас был AMD 5х86, это хоть и прокачанная «четвёрка», несмотря на название, но они действительно нередко работали на 160 МГц, мы многие экземпляры успешно разгоняли на 40х4.

semchuksv

02.02.2017 16:37Этот ПК у меня прожил с 1996 до лета 1998 года, так что и Carmageddon он тоже застал.

Duke Nukem точно работал на макс. разрешении, Need For Speed (1-ая) — тоже, насчет Carmageddon — могу ошибаться только про макс. разрешение, но бегала она очень живо (мы в общежитии по сети в нее играли).

Из подробностей помню, что мат. плата была с VL-Bus и соответствующая видеокарта (то ли Cirrus Logic какая-то, то ли что-то из Trident'ов — точно не помню) и 4 мб памяти.

Bratak

01.02.2017 22:16+1Смотрю на вас-и диву даюсь.Оверклокеры хреновы.Спорт, вся фигня.А на деле большинство даже не представляет, зачем используется в профессиональном в кавычках оверклокинге жидкий азот.Тепло отводить? Пфуу.Вы вообще тут физику учите, не? Быстродействие камня напрямую зависит от паразитных емкостей p-n перехода.Затвор заряжается и разряжается тем быстрее, чем меньше его емкость.А еще металлические проводники с уменьшением температуры материала уменьшают свое удельное сопротивление, отчего падение напряжения на них уменьшается, и можно гнать ядро с меньшим напряжением питания, не боясь теплового и электрического пробоя, и деградации кристалла.Тепловыделение, мегагерцы, тьфу.Весь этот оверклокинг, как формула-1 — быстро, красиво, но бесполезно в жизни, никто на болидах по пробкам не ездит.

rPman

01.02.2017 23:44не понимаю, как на практике это знание можно использовать для разгона?

наибольший вклад в возможность повышения частоты дает именно эффективный отвод тепла.

и да, согласен, жидкий азот для этого совершенно не подходит, хватит воды и усиленной помпы.

DrPass

02.02.2017 00:25+3быстро, красиво, но бесполезно в жизни

В жизни почти всё бесполезно — и лыжные гонки, и красивые обои на стенах, и рестораны, и кинотеатры. Но зачем-то это же всё существует?

immaculate

02.02.2017 10:28В гонках автомобилей и мотоциклов, например, отрабатываются технологии, которые со временем переходят в гражданские технологии. Поэтому сравнивать оверклокинг с формулой-1 некорректно — от оверклокинга никакой пользы нет.

alexover

02.02.2017 00:17+3Сравнили тоже HyperX и Winbond BH-5. Winbond культовая память, люди плашки распаивали по 256 и spd шили чтобы собрать из такой памяти 512МБ

Shirasik

02.02.2017 06:48Как вам, к примеру, бюджетный Intel Celeron D 347 (65 нм, 2007 модельный год, ядро Cedar Mill), который в 2010 году после разгона с помощью жидкого гелия подпрыгнул в тактовой частоте с 3,06 до 8,19 ГГц?

хм…

3 * 108 м/сек / (8,19 * 109) сек-1 = 0,036 м = 3,6 см

В короткую волну упёрлись?

Goodwinnew

02.02.2017 06:55«по-настоящему массовым разгон процессоров с помощью жидкого азота стал уже в эпоху Pentium 4 (Northwood)»

если не ошибаюсь, Northwood на 478 сокете не гнался, умирал из-за ошибок в архитектуре. Начал гнаться P4 на ядре Prescott (тоже 478) — и то слабо. Разгоны пошли на 775 сокете, собственно в статье про эти процессора и идет речь.

vladimir_open-dev

02.02.2017 14:09+1Забавно что тин на первом месте до сих пор… а сколько времени прошло

NikitaE

03.02.2017 02:15Не поручусь насчёт интелов на 370 сокете, но современные им амд (сокет А, кжц) гнались на диво хорошо — дюрон со штатной частотой 700 мгц под родным кулером отлично работал на 900 мегагерцах, а с колхозной системой из двух вентиляторов по бокам радиатора (один на вдув, второй на выдув) и на 1.1 ГГц.

FiLinX

03.02.2017 09:02-1Ребяты, вы давайте дубль два по разгону делайте, на основе полного погружения всей электроники хладагентом!

СУХАЯ ВОДА — часть.1 и часть 2

«сухая вода» — противопожарная жидкость 3M Novec 1230 (перфторуглерод (этил-изопропилкетон)). В 1,6 раза тяжелее воды, кипит при 49 градусах Цельсия, диэлектрик, почти ни с чем не взаимодействует

rPman

Объясните мне глупому, почему когда речь идет о профессиональном оверклокинге, я вижу все тот же тупой стакан для жидкого азота? додуматься о подачи хладогента по аккуратным трубкам с контролем температуры (чтобы не поймать coldbug) не получается?

VaskivskyiYe

Стакан — самый простой метод. Зная размеры и материал стакана + площадь соприкосновения стакана и процессора, можно прикинуть с неплохой точностью количество теплоты, которую можно отвести за единицу времени. Сложная конструкция — большие расходы и больше мороки, причём существенно, а стоимость азота низкая — нет причины заморачиваться. Мне так кажется

ns3230

Наверное потому, что шаманить эти системы — сложно, дорого, дешевле побольше азота (а он сравнительно недорогой нынче), и путем проб и ошибок определить оптимальный алгоритм добавления хладагента. Практическая цель ведь всего одна: получить побольше мегагерцев, но так, чтобы система стартонула и прошла валидацию. А вот те, кто реально выжимает все соки ради производительности — те и компрессорные системы охлаждения пилят, и организовывают сложные системы на трубках, с терморегулировкой.

vvzvlad

У жидкого азота маленькая температура, но отвратительная теплопередача. Поэтому стакан — это, собственно, охлаждающий элемент и есть, сам жидкий азот испарением отведет мало тепла. Поэтому по трубкам жидкий азот не погоняешь, слишком уж много его придется прокачивать и слишком много уйдет в потери по пути.

А другого хладагента с такой низкой температурой и такой простотой использования нет.

rPman

Комбинировать

С удивлением узнал что вода наилучший из имеющихся теплоносителей, я думал что минеральные масла или даже ртуть будут получше (при пересчете на литры).

Медный стакан говорит о том что собрать тепло и передать его теплоносителю он успевает, а значит простая вода сделает дело лучше чем азот на порядок, вопрос в скорости (и может быть, повышенном давлении, препятствующем ее испарению — так как пузыри пара все испортят, ладно пусть будет масло), при которой она будет циркулировать в трубках. Т.е. поставить помпу немного получше чем от аквариума, возможно добавить еще один цикл (первый круг — минеральное масло, с жесткими трубками без критичных изгибов, второй — вода, трубки потолще) и внешние радиаторы побольше раз в десять (вот их уже можно будет поливать азотом, при необходимости, но совсем чуть чуть, для зрелищности).

Просто вид инея и переохлажденной материнской платы вокруг посадочного места процессора (да еще и неравномерное охлаждение) приводит меня в шок, как вообще у оверклокеров хоть что то стабильно работает!

vvzvlad

А дело не в тепле, дело в температуре. Обычные водянки прекрасно справляются с теплоотдачей процессоров, при повышении тепловыделения система прекрасно линейно масштабируется.

Тактовая частота процессора ограничена скоростью заряда паразитных емкостей его элементов. Можно уменьшить емкость — снижая техпроцесс, можно ускорить заряд — увеличив напряжение, а можно уменьшить сопротивление — снижая температуру. Собственно, разгон МК от BarsMonster https://geektimes.ru/post/258086/ — думаете, дело в том, что атмега слишком сильно греется?

А заменить азот… не уверен, что фреоны до таких температур смогут работать.

Lennonenko

стабильность нужна для бенчмарков и попугаев, тут опыт и сноровка роляют

для скриншота CPU-Z много стабильности не надо, главное, чтобы ободранная до костей ХР стартанула