Давным, давно, когда я был школьником и добывал радиодетали преимущественно из разных выброшенных на свалку плат, заметил я необычное явление в процессе распаивания очередной такой платы: некоторые пайки моментально отваливались от фольги, стоило в них ткнуть паяльником. Контактная площадка оставалась чистой от припоя, гладкой и серебристо облуженной, а капля припоя на выводе детали имела внизу такое же блестящее плоское основание.

Заметил и забыл до поры. А в позапрошлом году, принимая участие в научной экспедиции в Арктику, я неожиданно столкнулся с неожиданным выходом из строя прибора, с которым работал. Прибор был самодельным — делали его другие люди, но к счастью, снабдили меня схемой и всей документацией, взял я с собой на всякий случай и паяльник и необходимые приборы. Долго неисправность искать не пришлось: внутри корпуса валялся интегральный стабилизатор на 5 В в корпусе D-Pak, который просто отвалился от платы. У контактных площадок и «брюха» стабилизатора были такие же красивые блестящие поверхности.

Последний случай был со стареньким ноутбуком, у которого, по словам прежнего его хозяина, в каком-то подвале за тысячу рублей поменяли разъем питания после того, как старый перестал контачить. Со временем с контактом в этом разъеме снова возникли проблемы и я, обнаружив, что разъем просто плохо припаяли и он просто болтался в плате, взял и пропаял разъем, как следует. Но прошло время и неисправность вернулась.

Как вы догадались, причина у всех этих явлений одна и она упомянута в заголовке статьи и показана на КДПВ. Но откуда он взялся на платах и даже в ноутбуке?

В первых двух случаях виной всему чье-то рацпредложение, которое в какой-то момент стало чуть ли не общепринятым способом лужения печатных плат у радиолюбителей, и судя по всему, проникло и в производство. Кинул плату в смесь воды, глицерина и лимонной кислоты, нагретую до ста градусов, бросил туда немного гранул сплава Розе, разогнал расплавившийся сплав резиновым шпателем — вот и готовы красиво облуженные и легко паяющиеся дорожки. А ноутбук, как мы помним, побывал у неофициальных ремонтников, у которых есть один милый приемчик — как отпаять припаянное к массивным полигонам платы, да еще и бессвинцовым припоем, хилым паяльником. Для этого служит все тот же сплав Розе, который, сплавляясь с тугим бессвинцом, быстро его плавит и позволяет легко демонтировать разъем, не «угрев» на плате все вокруг и не отслоив медь от текстолита. И во всех трех случаях сплав Розе, смешавшись с припоем, резко понижал температуру его плавления, что приводило к неприятностям.

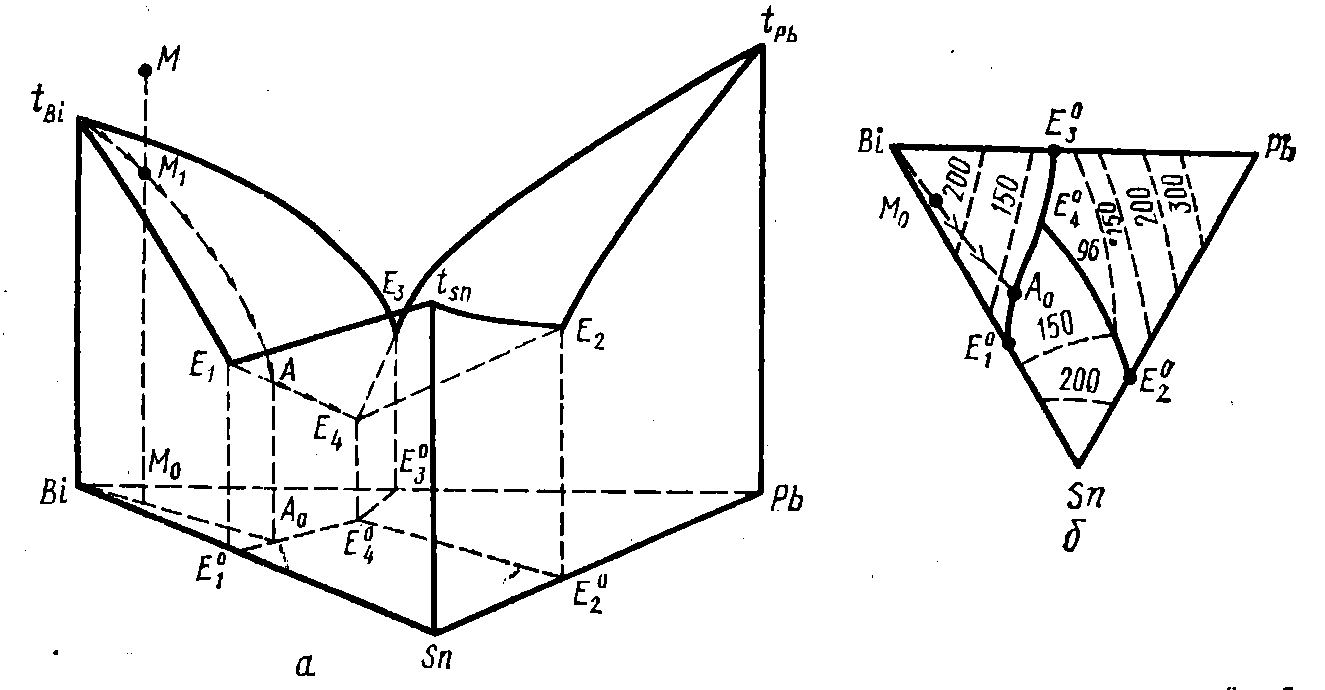

Казалось бы, немножко сплава Розе должно не очень сильно изменить свойства припоя. Но это не так. Почему — давайте вспомним, что сплав Розе — это тройная эвтектика в системе олово-свинец-висмут.

Поговорим об эвтектике

Давайте посмотрим на фазовую диаграмму двухкомпонентной системы с неограниченной растворимостью в жидком состоянии и незначительной растворимостью в твердом. По горизонтальной оси здесь отложен состав сплава, а по вертикальной — температура. А линии на ней представляют собой зависимости температур начала плавления (солидус — ADCB) и конца плавления (ликвидус — AEB). Еще есть две ветви, отделяющие области однородного твердого раствора от двухфазной области, но они нас сейчас не будут интересовать. В области между солидусом и ликвидусом мы имеем двухфазную систему из расплава и твердой фазы.

Точка E — особая, в ней солидус и ликвидус касаются друг друга: сплав такого состава наиболее легкоплавкий и плавится он сразу, подобно чистому металлу. Это и есть эвтектика. Хороший припой обычно представляет собой именно эвтектику и именно таким является ПОС-61 или ПОС-63.

А если состав сплава не соответствует эвтектике? Приходилось вам когда-нибудь паять припоем ПОС-40, который обычно продавался в советских хозмагах в виде толстого прутка? Под жалом паяльника он сначала превращается в своеобразную кашу, а потом только плавится окончательно. Затвердевает он в обратном порядке, сначала превратившись в кашу, а затем застыв окончательно.

А если мы возьмем олово и добавим в него всего лишь 5% свинца? Будет абсолютно то же самое, только между солидусом и ликвидусом «каша» будет практически твердая. Но непрочная, так как жидкая фаза будет заполнять тонкие прослойки между кристаллами.

И вот теперь обратите внимание, что линия солидуса горизонтальна. Это означает, что плавление любого сплава олова и свинца (в диапазоне составов 2,6-80,5% свинца) начнется при одинаковой температуре, независимо от его состава. При той же температуре закончится затвердевание, и кстати — состав этих последних капель расплава равен составу эвтектики.

А теперь добавим ножек висмут

А если добавить третий компонент, который также свободно растворяется в жидком состоянии, но не растворяется в твердом… Тут нам нужно уже рассматривать трехкомпонентную систему.

В общем-то, такая система ведет себя аналогично двухкомпонентной. Тут тоже есть состав из трех компонентов, где температуры солидуса и ликвидуса равны. И температура ее плавления еще ниже, чем температуры двойных эвтектик в каждой из трех двойных систем, составляющих тройную.

На данном рисунке изображен ликвидус, который из линии превратился в поверхность. А солидус… Солидус — это горизонтальная плоскость почти на весь треугольник (кроме свинцового угла — там интерметаллическая фаза). Для системы свинец-олово-висмут ее положение соответствует постоянной температуре 96°С — температуре плавления сплава Розе.

Так что если мы добавим к сплаву олово-свинец немного висмута, мы получим сплав, который начинает плавиться при 96°С.

Правда, висмут заметно растворяется в олове, а особенно в свинце. Из-за этого плоскость солидуса отодвинута от края треугольника — разреза олово-свинец. Она отстоит примерно на 15% висмута от эвтектики олово-свинец, «загибаясь» вверх при приближении к краю. Поэтому количество сплава Розе, которое приведет к неприятностям — не бесконечно мало, а примерно 10-20%. Но к сожалению, это лишь в идеальных условиях. В реальных и повредит и меньшее количество. Причина этому то, что пайка — процесс быстрый.

Кинетический фактор

Кинетика — это раздел химии, посвященный скорости протекания химических процессов. Пайка — процесс быстрый и кратковременный, точка пайки быстро разогревается до плавления припоя и быстро остывает. К чему это ведет?

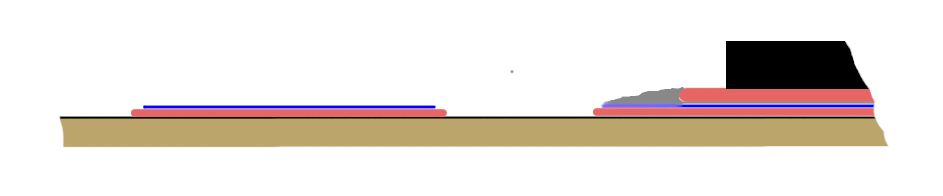

Представьте себе контактную площадку на плате, облуженную сплавом Розе (специально или после того, как этим сплавом воспользовались для отпайки неисправной детали). К ней припаяли контактную площадку и убрали паяльник. Припой застыл. Время пайки — секунды. За это время припой и сплав Розе перемешаться не успеют, особенно если паяют SMD-элемент и перемешиванию мешает узкий зазор между контактной площадкой и площадкой вывода. В результате на месте бывшего сплава Розе на контактной площадке получается слой обогащенного висмутом слоя, который начнет плавиться при температуре 96°С, даже если общее количество загрязняющего спай висмута, казалось бы, недостаточно. Именно потому и отваливались детали от легкого касания паяльником, потому и образовывалось «зеркало».

Синим на этом рисунке показан сплав Розе, а серым — припой. Слева — до, а справа — после пайки.

Чем грозит?

Когда припоем со сплавом Розе припаяна греющаяся деталь, результат понятен: деталь просто отвалится. При температуре выше 96°С кристаллические зерна припоя разделены жидкими прослойками и прочность у него — как у мокрого песка. Казалось бы, если деталь не греется, бояться нечего? Но тут вступает в действие тот фактор, что от момента пайки до момента окончательного затвердевания проходит достаточно много времени. И в это время малейшее усилие на спай его разрушит, возникнут трещины. Получается своего рода «ложная пайка»: вроде все припаяно, контакт есть — а надежности нет, со временем этот контакт пропадет, особенно при механических нагрузках, как на разъеме питания ноутбука.

Выводы

Не пользуйтесь сплавом Розе ни для лужения плат, ни для выпаивания деталей. А если нужно припаять сплавом Розе какую-нибудь деликатную и очень боящуюся перегрева деталь, заведите себе для этого отдельный паяльник или отдельное жало. Достойной альтернативой лужению сплавом Розе является химическое лужение. Только обязательно нужно нанести на «химическое» олово флюс и оплавить его.

Когда деталь не нагружена механически и вы ее все же отпаяли сплавом Розе (или это сделал кто-то до вас), не поленитесь и перед пайкой приклейте ее к плате каким-нибудь не особо прочным клеем (чтобы при случае можно было бы и оторвать). Этим вы в некоторой степени застрахуете ее от смещения во время застывания припоя и сделаете пайку более надежной. Также можно пройтись по площадкам со сплавом Розе большой каплей припоя на широком жале паяльника, затем удалить припой оплеткой и повторить эту операцию еще 1-2 раза, но в зависимости от качества платы существует риск, что дорожки не выдержат.

PS:

Подобная же ситуация возникает, если вы вдруг столкнетесь с оловянно-висмутовым припоем. Такой припой, будучи малотоксичным (висмут гораздо менее токсичен, чем свинец) и легкоплавким (Tпл = 139°С), был бы отличным бессвинцовым припоем, если бы не образование тройной эвтектики при попадании свинца. Например, при ремонте платы, паяной таким припоем, с использованием обычного оловянно-свинцового припоя. Тем не менее, такой припой, как указывает Habra_nik, имеет определенный уровень популярности в Японии. Так что нужно быть внимательным при ремонте современной японской электроники.

Комментарии (235)

MaxxONE

18.02.2019 19:09+1А если при демонтаже использовать сплав Розе, а потом убрать его (любым доступным способом) и лудить уже ПОС-61?

Прошу прощения, до меня дошло про тонкий остаточный слой.

jar_ohty Автор

18.02.2019 19:19+1Рабочим вариантом была бы «промывка» несколькими сменами ПОС-61 с промежуточным удалением припоя оплеткой, но шанс, что пятаки на плате от этого отвалятся, слишком велик.

maxzhurkin

18.02.2019 19:30Ну вот у вас в руках «жертва», сплошь паяная-перепаяная сплавом Розе в одних местах и оловянно-висмутовым припоем — в других. Что теперь делать?

jar_ohty Автор

18.02.2019 19:36+3Вариант первый: привести в работоспособное состояние и выдать клиенту с предупреждением о низкой надежности и без гарантии.

Вариант второй: перед пайкой приклеивать деталь — жесткая неподвижность спая до его полного застывания предупреждает образование «ложной пайки».

Вариант третий: чистить (как — написал выше, нужно удалять Розе оплеткой, облуживать чистым ПОС-63 и снова чистить оплеткой).

chapter_one

18.02.2019 19:45+1Чистить ПОС-61. С минимально достаточным нагревом и большим количеством припоя на жале. Плюс оплетка. В несколько проходов.Очень желательно подогревать плату. И молиться, чтоб не поотваливались площадки.

chapter_one

18.02.2019 19:43+6Большое спасибо. Сам напарывался в своих самоделках на проблемы, когда пробовал лудить самопальные платы сплавом Розе, но почему именно не нужно так делать понял только сейчас. Очень доходчиво изложено.

Alexey2005

18.02.2019 19:51А чем же тогда лудить платы? При помощи ПОС-61 и паяльника не очень-то пролудишь дорожки 0.2, они все поотваливаются.

jar_ohty Автор

18.02.2019 19:55+1Ну вообще я в конце статьи написал один из вариантов: химическим лужением с последующим оплавлением. Далее — с помощью паяльника и ПОС ничего не оторвется, если паяльник не раскочегаривать до 300 с гаком или если лудить с помощью нижнего подогрева (также не перегревая). В третьих, маска спасет отца русской демократии: она резко снижает количество лужения и предотвращает отслоение дорожек.

sviterov

19.02.2019 12:10Господа, а не сталкивался ли кто-нибудь с таким эффектом, что после нанесения маски (у меня однокомпонентная Mechanic) пятачки не лудятся абсолютно? Как это побороть?

holomen

19.02.2019 20:45+4Сталкивался. Причина — поганый фотошаблон который просвечивает и на меди полимеризуется тончайший слой маски, который препятствует лужению.

Karlson_rwa

18.02.2019 23:29Надо пользоваться флюсом из синтетической канифоли. EFD 6-412-a Flux Plus конечно, дорог, но лудится с ним всё прекрасно.

Ну или СКФ на крайний случай. Но только не ЛТИ-120.

chapter_one

19.02.2019 02:27Если нет под рукой магазина с химией и ждать доставки нет никакой мочи, то помогает обычный глицерин, который покупается в аптеке. Желательно его прогреть для обезвоживания, но не обязательно. Лудить дороги настолько легко, насколько оно вообще возможно.

Отмывать строго обязательно!!!

jar_ohty Автор

19.02.2019 02:34Только не глицерин!

Во-первых, отмыть его просто невозможно. Он впитывается в стеклотекстолит и дает не изводимую никакими средствами проводимость, кроме того, резко падает диэлектрическая прочность платы.

Во-вторых — он яд. Не сам по себе, а продукты его термолиза (то бишь акролеин).

bugdesigner

19.02.2019 11:02Я в молодости покрывал дорожки спиртоканифолью, а потом лудил обычным паяльником, на жало которого был одет "чулок" — оплётка от ВЧ кабеля. После остатки канифоли смывал ацетоном или спиртом. При некоторой сноровке получалось достаточно красиво.

Сейчас платы заказываю в Китае с лужением (HASL) или покрытием золотом (ENIG).

jar_ohty Автор

19.02.2019 11:04Золота лучше избегать, если нет специальной необходимости, так как оно вызывает специфические проблемы с пайкой, сказывающиеся на надежности. Это тема отдельной статьи…

bugdesigner

19.02.2019 11:12Позолоту делаю только если есть BGA компоненты. Если делать платы и монтаж на одном заводе, можно обойтись и без золота. Главное, чтобы с момента производства плат до пайки не прошло много времени (не больше недели) и покрытие не окислилось, что иногда приводит к некачественной пайке.

Karlson_rwa

19.02.2019 13:18Если вы про т.н. black pad (раз, два), то это проблемы плохого производства.

Я посмотрел бы, как вы будете запаивать такой корпус на HASL.

корпус на HASL.

Demonter

19.02.2019 15:04У нас на производстве применялся активный флюс из смеси глицерина, лимонной кислоты, и вроде бы, пропиленгликоля. После пайки всё мылось в уз ваннах. Заложенный срок службы — 15 лет, рекламаций не было. Приборов выпущено десятки тысяч. Рабочие места монтажников конечно с вытяжной вентиляцией.

Но там самые мелкие корпуса — SOIC. Из-под QFN глицерин уже ничем не выковыряешь.

jar_ohty Автор

19.02.2019 15:10Когда дело происходит на производстве, технология отработана и испытана, за ее исполнением тщательно следят — может использоваться много чего, что не стоит использовать в иных условиях. Вот у вас — ультразвуковая ванна. Она сдерет глицерин и с платы, и из-под корпуса вынет. И, вероятно, нет высоких требований к сопротивлению изоляции и электропрочности. А в домашних или лабораторных условиях этот самый глицериновый флюс с вроде бы тщательным мытьем платы безо всякого девиза «Авось!» даст фейерверк в первичной цепи блока питания, например.

Demonter

19.02.2019 15:33Я просто опытом поделился, не для поспорить. Глицериновый флюс с лимонной кислотой — флюс очень активный, но при этом легко смываемый. Дома тоже применял, и ванну под это дело завел. Но вот применение глицерина с смд — это уже боль. Я его под QFP, QFN чипами обнаруживал через несколько месяцев после монтажа в большом количестве. Глицерин еще обладает тем неприятным свойством, что тянет воду из воздуха, и в результате на плате в труднодоступных местах образуется лужа, которая разъедает дорожки и обладает довольно низким сопротивлением (последнее утверждение, впрочем, высказываю как диванный теоретик).

jar_ohty Автор

19.02.2019 16:12По поводу легкой смываемости глицерина не надо обольщаться. Он из-за своей смачиваемости легко проникает в поры и микротрещины, откуда его из-за вязкости очень непросто извлечь. У меня был печальный опыт с попаданием глицерина на цоколь ФЭУ. Так вот, отмыть этот глицерин я так и не смог: оставалась утечка и шум. Кстати, надо попробовать УЗ-ванну…

Fleischmann

19.02.2019 20:14+1Проблема впитываемости флюсов в текстолит появилась вместе с соответствующими текстолитами.

Посмотришь на модную изолу, а она она пористая. Впитывает всё, что нальёшь. И дорожки при нагреве отлетают легче чем от фторопласта.

Про акролеин — довольно старая страшилка. Да образуется, но при перегреве паров, из безводного глицерина, без доступа воздуха, и в небольших кол-вах.

holomen

19.02.2019 20:52+1Та да. Тоже чета ржу в голос когда как только глицерин и подогрев — сразу начинают пугать БОВ акролеин. Хоть в вики сходили-бы и спросили как таки синтезировать этот самый акролеин из глицерина. И внезапно окажется что это не так уж и просто как нам рассказывают — не просто подогреть случайно взятый глицерин. )))

jar_ohty Автор

20.02.2019 19:11Я химик и знаю, как синтезируется акролеин. Только знаете, все это нужно, чтобы получить этот самый акролеин с хорошим выходом в весовом количестве. А так — он в безводном глицерине просто есть. Образуется сам по себе. В очень малых количествах, конечно, на уровне сотых-десятых ppm, но есть. А при нагреве до кипения его получится намного больше. Тоже немного с точки зрения крупнотоннажного производства, но очень много — с учетом того, что это сильнейший канцероген и по сути его достаточно одной молекулы, чтобы с какой-то вероятностью превратить одну из клеток в легких в раковую.

Mladolaborant

20.02.2019 20:50Есть мнение, что однократно употребив что-нибудь вроде шашлыка можно получить гораздо большую дозу акролеина, чем позволяют себе те, кто кипятит глицерин.

Ну и потом, всякие разные вейперы, которые намеренно ингалируются парами глицерина, как и посетители концертов с использованием дыммашин вроде бы пока не начали массово умирать от рака.

holomen

20.02.2019 21:41Понимаете, тут какое дело. Вот возьмем электросигареты и реакцию табачных компаний на них и развернутую кампанию против. И кроме невнятных (вот как у вас примерно) «при нагреве глицерина может выделяться ужасный акролеин», ничего не было. Допустим что действительно при вейпинге мог-бы реально выделиться акролеин. Да такой вой поднялся-бы на все интернеты — не передать словами. Но этого не было. А некоторые жижи на 80% состоят из этого самого глицерина.

Ну ладно, хрен с ними, с вейперами. Давайте про флюсы. Хотя… И с флюсами тоже хрен с ними. Я вот вчитался в ваше сообщение и зацепился за фразу

А так — он в безводном глицерине просто есть.

Подскажете где в открытой емкости с глицерином взять этот самый безводный глицерин? При том что он весьма успешно сосет воду из воздуха…

isden

21.02.2019 09:58> Допустим что действительно при вейпинге мог-бы реально выделиться акролеин.

А он таки может быть. При неправильной укладке, выкручивании мощности / откручивании обдува и т.п. Но это надо быть либо очень криворуким, либо совсем не дружить с головой.

Я разок поймал, очень давно. Ощущения, скажем так, непередаваемые, прямо сразу в начале вдоха, как только пар попадает на язык/слизистую.

MaxDamage

21.02.2019 00:59Так а ПДК то реально превысить? Так то и таллием можно дышать если концентрации меньше ПДК.

isden

21.02.2019 10:02Акролеин оказывает довольно специфическое воздействие на слизистые.

Поверьте, если в помещении будет хоть немного заметное его количество в воздухе, вы из этого помещения очень сильно захотите сразу уйти :)

chapter_one

19.02.2019 21:42+1Ок, давайте разбираться. Я пропущу пассаж про «впитывается в текстолит» и остановлюсь на акролеине и растворимости глицерина. В воде и этаноле он растворяется прекрасно, что и не удивительно, ибо он — спирт. С отмыванием проблем нет. За пруфами по растворимости следуйте в любой справочник юного химика.

Теперь про популярную страшилку насчет акролеина. Чтоб получить этот лакриматор вам надо нагревать безводный глицерин в присутствии обезвоживающего агента (как пример гидросульфат калия) намного выше температуры его кипения, которая равна примерно 280 градусов Цельсия. Я лично перегонял глицерин тоннами на самопальных установках — никакого акролеина там не синтезировалось и быть его не могло. Это просто популярная страшилка, которую транслируют в сеть все, кому не лень.

А на практике, если выкинуть из головы бред про «впитывается в текстолит» и «превращается в акролеин», получается очень даже неплохой флюс, которым можно очень легко залудить самопальную плату, изготовленную ЛУТом. Которая без маски.

Показометр заряда аккумулятора, изготовленный из однослойного текстолита по такой технологии (ЛУТ + глицерин) работает в джипе моего товарища уже 6 лет. И это не паркетный джип, а натуральный говномес, который регулярно гоняется на соревнования.

jar_ohty Автор

20.02.2019 19:16Про акролеин ответил чуть выше. За слова про «бред» и прочие диагнозы предлагаю извиниться. По поводу всего остального:

Глицерин прекрасно растворяется в воде. Но он вязок. И поэтому глицерин, заполнивший микронных размеров микротрещину (которых на поверхности стеклотекстолита большое количество, в чем легко убедиться с помощью хорошего микроскопа), просто так оттуда не вымоется, потому что проникновение воды внутрь этого глицерина будет представлять собой медленную диффузию. Все, я все сказал.

holomen

20.02.2019 21:51Про акролеин вы конечно сказали. Но как-бы бездоказательно. И не доказано, в общем-то. Ах да, совсем забыл. Ведь табак в сигаретах тоже пропитывают глицерином, а температуры там поболее. И тоже ничего. Но да не о них сейчас.

А про вот эти самые микропоры в которые забрался коварный вязкий глицерин, и откуда его уже никак не вымоешь, и при этом насосался воды из воздуха и создал проводимость.

Так вот. Где можно почитать/посмотреть на натурные эксперименты типа взяли две платы, одну паяем обычным флюсом, втоорую глицепином, потом обе платы отмываем, обе платы в климатическую камеру, потом греем и на тераомметре ШОК! ирующие показания конечно обглицериненной платы…

emusic

20.02.2019 22:50Давно и много читаю хвалебных отзывов о EFD Flux Plus 6-412-a, но как-то очень смущает, что гугл по такому запросу выдает сотни ссылок на российские, украинские, белорусские и прибалтийские сайты, среди которых очень редко встречаются более другие…

Leon_aka_KoHb

19.02.2019 08:39Паяльная паста и термофен, при должном навыке лудит быстрей паяльника и ПОС61/63. Только навык лучше набить заранее, и иметь микроскоп, для визуального контроля, шарики имеют свойства разбежаться по плате и выложить между несколькими выводами перемычку. Так что к осмотру платы еще отмыв положен каким ни будь «FluOff». И соответственно обращать внимание на состав, большая доля паст бессвинцовая, многие в составе содержат висмут.

arkamax

18.02.2019 19:56Я на своих платах иногда снимал SMD-компоненты сплавом Розе, но потом в обязательном порядке чистил площадки оплеткой с флюсом, использованную в процессе оплетку потом обязательно выкидывал, чтобы случайно не загрязнить что-то еще. На бытовом уровне, для не особенно нагревавшихся компонентов было достаточно.

jar_ohty Автор

18.02.2019 20:20+1Это называется не «на бытовом уровне достаточно», а «не выстрелило». Повезло, то бишь.

arkamax

18.02.2019 21:00Т.е. зачистка оплеткой не помогает, и остается слой? Если правильно помню, в большинстве случаев еще прочищал потом разок эвтектикой 63/37 (особенно потому, что это помогало собирать остатки Розе вокруг площадок лучше, чем просто оплеткой) — если я правильно понял статью, это может помочь, но 100% гарантии не дает.

jar_ohty Автор

18.02.2019 21:04Слой остается, так как оплетка не зачищает до красной меди. Прочистка припоем помогает, но лучше ее сделать повторно. Но лучше не пользоваться сплавом Розе.

arkamax

18.02.2019 21:22ОК. Лудить платы Розе мне в голову не приходило (они с завода шли с тонким слоем не-знаю-чего-но-не-Розе на меди), но вот если не использовать Розе для отпайки какого-нибудь TQFP на сотню ног — то что делать? Фен достать не так просто, он часто сдувает то, что стоит рядом (особенно пассивную мелочь), ИК лампы тоже пробовал — неудобно, и опять же греют все вокруг. Можете что-то посоветовать для ремонта техники, которая не пойдет в Арктику и не требует военной приемки?

jar_ohty Автор

18.02.2019 21:30+1Чтобы фен ничего не сдувал, надо а) правильно выбрать насадку на фен (чтобы он дул на выводы и никуда больше), б) заэкранировать все, что вокруг, в) использовать, как ни странно, нижний подогрев. А еще такие корпуса великолепно отпаиваются мощным паяльником. Делается из толстой (миллиметра два) медной проволоки квадрат, припаивается ко всем выводам, не жалея припоя (буквально заливая припоем квадрат и выводы) и флюса, после чего, перемещая жало по кругу, прогревается весь припой. Пока он жидкий по всему кругу, TQFP100 с платы снимается. Далее все чистится оплеткой и устанавливается новый корпус.

Вариант два — если старый корпус не нужен, у него тупо срезаются выводы под корень, далее посадочное место чистится оплеткой. Это наименее травматичный для платы метод.

gecube

18.02.2019 21:33Один вопрос — пробовали распаивать современные блоки питания? Ну, там corsair, thermaltake ватт так на 500-600?

jar_ohty Автор

18.02.2019 21:37Пробовал. i-Tool с жалом-клином 8 или 10 мм, обильно сдобренный свинцовым припоем, распаивает все влет. Нет айтула или прочего пижонства — подойдет обычный советский ЭПСН мощностью 150 Вт, только им плату перегреть легко без термостабилизации.

sim2q

18.02.2019 21:50+1феном надо прогреть сначала всё вокруг, да это для всего хорошая практика что бы не покоробило, или нижний подогрев у кого есть, но тут я теоретик пока

chapter_one

19.02.2019 02:34+1Я как-то по-молодости и глупости пробовал заменить на материнке вздувшиеся электролиты при помощи паяльника ЭПСН-40, самодельного спирто-канифольного флюса и ПОС-61. Мне это даже удалось, и плата потом долго работала до самого списания в утиль. Но с тех пор я за подогрев. Даже колхозный подогрев лучше, чем его отсутствие.

gecube

18.02.2019 21:32Поддержу — отвергая — предлагай.

Вообще коллеги советуют ИК-станции типа ТЕРМОПРО ИК-650 — главное, чтобы был нижний подогрев. Даже, если он легонько плату подогреет, то режимы пайки становятся существенно более низкотемпературными. Тем более в наш век бессвинцовых сплавов. Я уж не говорю, что всякие TQFP обычно находятся на широких дорожках, которые распределяют тепло внутрь платы by design

jar_ohty Автор

18.02.2019 21:40ИК станция — это мастхев. Но дорого… Кстати, я активно пользуюсь для демонтажа проекционной лампочкой К21-150 со встроенным рефлектором, включенной на напряжение 15-18 В. Практически ручной ИК-паяльник. Только аккуратно надо пользоваться, потому что легко угреть.

nlykl

20.02.2019 16:28Нищеброд-колхоз вариант: снизу перевернутый утюг, сверху автомобильный прикуриватель с ШИМ через мощный транзистор.

tronix286

18.02.2019 20:01-6некоторые пайки моментально отваливались от фольги

Что за такие платы с фольгой? Никогда не видел. Да и вообще она (фольга) фигово паяется, если только точечной сваркой, но и то… Лазерной какой-нибудь сваркой? Я, например, полностью хз как паять что-то на фольгу.

jar_ohty Автор

18.02.2019 20:02+4Фольга бывает не только алюминиевой, на платах она медная и потому прекрасно паяется.

gecube

18.02.2019 20:54-4Статья ни о чем. Если аккуратно пользоваться сплавами Розе и Вуда (да Розе не один!), то проблем нет. Я всегда убирал километрами оплётки даже минимальные следы этих сплавов, чтобы не было проблем как у автора. Более того — скажу, что если что-то случайно запаять этими сплавами, то, у меня ощущение, что механическая прочность "шва" будет существенно ниже, чем если взять нормальный ПОС.

И, да, с бессвинцовыми сплавами тоже беда одна — они механически не прочные. Сколько я видел трещин в них — не счесть. И выход небезызвестных кристаллов nvidia из строя — тоже следствие применения "бессвинца".

P.s. Розе и Вуда абсолютно неэкологичны из-за своего состава! Берегите здоровье! Хотя бы пользуйтесь вытяжкой!!!

jar_ohty Автор

18.02.2019 21:08+1Насчет сплава Вуда согласен про неэкологичность, так как он содержит крайне ядовитый кадмий. А вот Розе неэкологичен не больше, чем обычный припой. Токсичность висмута гораздо ниже, чем свинца.

Что касается «удаления даже минимальных следов этих сплавов» — после этого удаления открывалась голая красная медь? Нет, а значит, на ней оставался слой сплава Розе толщиной в десятки микрон.

gecube

18.02.2019 21:30Обоснуйте опасность десятков микрон, пожалуйста.

Касательно процедуры — потом намочить ПОСом ламели и повторно пройтись очисткой оплёткой.

На всякий случай поясню, что от ноутбуков и пр. техники космические стандарты и сроки службы не требуются. Обычно +1-2 года к жизни достаточно, чтобы владелец либо ушатал единицу техники по другой причине (не относящейся к сплавам Розе/Вуда), либо поменял ее по причине морального устрвевания.

jar_ohty Автор

18.02.2019 21:33+1Обосновал, читайте статью. Что касается срока службы — я, например, вполне успешно пользуюсь ноутбуком, которому 8 лет. Три года назад я с ним упал, устроив трещину в ноге и плате ноутбука (который просто согнулся — удивительно, что матрица жива). Ноутбук починен и работает до сих пор, и я думаю, что еще послужит. Срок «ну год еще поработает» меня не устраивает.

А тем более он не устраивает, когда ремонтируется серьезная, в том числе научная аппаратура.

gecube

18.02.2019 21:34-1Практика с Вами не согласна.

jar_ohty Автор

18.02.2019 21:42Практику я описал. Вы на отремонтированной аппаратуре не работаете.

gecube

18.02.2019 22:08Ну, я могу про криво отремонтированные дивайсы рассказать больше. Причем именно с нормальными припоями. Степень криворукости не ограничивается только лишь припоем )

И, да — сажать разъем на клей — Вы молодец — гарантированно сделали дивайс одноразовым и более не ремонтируемым.

jar_ohty Автор

18.02.2019 22:14Клей бывает разным. Тут прочность не требуется, достаточно, чтобы этот клей временно удержал деталь на месте. И да, разъем на клей сажать рисковано, так как он может затечь на контакты.

Степень криворукости припоем не ограничивается, но отказы от сплава Розе в моей практике тоже не ограничиваются описанными разъемом ноутбука и окситермографом.

sim2q

18.02.2019 21:53-2Да не так всё страшно, даже прикольно местами — своеобразная защита — термопредохранитель:)

зы выпаивал, выпаиваю и буду выпаивать с Розе :)

8street

19.02.2019 09:32+2Как в том анекдоте, перефразирую немного: при достижении 90 градусов процессор самовыпаивается и падает на дно корпуса для охлаждения.

sim2q

19.02.2019 15:17

Опасность реальная есть конечно и статья хорошая. Не задумывался о некоторых тонкостях. И наконец-то узнал, что сплав Розе даже менее токсичный. Но мой в общем-то полушуточный коммент был про то, что последствия и соответственно меры предосторожности — довольно очевидны. И всё же слишком удобно для домашнего применения, что-бы отказываться. На фото недавний пример — выпаивал плату-дочку из БП, назад посадил на разъём.

И хотелось бы заметить, что если в вашем девайсе что-то нагревается до 90, то это повод задуматься.

jar_ohty Автор

19.02.2019 15:33Да в общем-то не факт, что температура 90°С — что-то нездоровое во всех случаях. Иногда она просто неизбежна. Например, попробуйте ее избежать при применении контроллера зарядки лития наподобие LTC4054, учитывая ее корпус.

Shyster

19.02.2019 16:12LTC4054 Она же уменьшает ток при нагреве. По идее не должно быть там 90°С,

jar_ohty Автор

19.02.2019 16:29Она уменьшает ток, когда у нее на кристалле что-то типа 130°С. И это считается ее штатным режимом, не аварийным. На выводах при этом — как повезет (от площади и разводки охлаждающей меди зависит, от внешней температуры), но будет много и за 90°С легко зайти может.

hhba

18.02.2019 22:36+1Хорошая статья!

На самом деле причина безалаберности — в безалаберном же отношении «старших товарищей», причем имеет место самовоспроизводство этой безалаберности. На лекциях по пайке в университете немало теории рассказывалось, и из нее довольно доходчиво следовало, что припои мешать не следует. Приводились и примеры того, как во времена отсутствия трубочного припоя и использования «баночек с кусочками и соплями припоя» (даже на производствах) отдельные паршивцы, накидав кусков Вуда после пайки ламп в общую баночку, создавали проблемы остальным — в диапазоне от «деталь отвалилась на морозе» до «ПЭВР отвалился в рабочем режиме». Однако тот же самый преподаватель в частных беседах говорил, что ничего страшного от аккуратной пайки луженых сплавом Розе плат припоем ПОС-61 не будет, и рассказывал, как на его предыдущем заводе (он был «заводской» препод, не «академический») как раз сплавом Розе в постоянном режиме и лудили платы. Скажу откровенно, что и я лично никогда проблем с такими платами не имел — скорее всего я достаточно хорошо компоненты прогревал и фиксировал при остывании. Из чего, как легко понять, следует мое достаточно прохладное отношение к доводам, приведенным в статье — мне кажется, что краски слегка сгущены (кроме того у любого читателя наверняка возникнет вопрос к фразе «В реальных и повредит и меньшее количество» — насколько меньшее?). Вот отпаивать детали сплавом Розе — это уже из области редкой тупизны, тут ежу понятно.

Еще хочу добавить, что никогда не понимал любительской моды на лужение сплавом Розе. Все прекрасно лудится обычным ПОСом, я хз, кем вообще надо быть, чтобы дороги оторвать при лужении. Это уж не говоря о том, что дороги лудить целиком имеет смысл в весьма ограниченном количестве случаев. Кстати, какие-то любители в свое время заводились с проектом домашнего агрегата для пайки волной, вроде даже заработало, и среди прочего предполагался «домашний HASL». Хотя зачем это все при нынешних ценах «Резонита»… ?\_(?)_/?

jar_ohty Автор

18.02.2019 22:39Ну, лично для меня цены «Резонита», мягко говоря, великоваты. И если нет возможности подсунуть свою плату в большой заказ на работе или нет времени ждать от китайцев — буду делать плату своими силами. Но я еще давно освоил покрытие плат маской, а это задачу лужения упрощает в разы.

На самом деле вред от лужения плат сплавом Розе в разы больше именно в современной SMD-технологии. Во-первых, и припоя в точке пайки гораздо меньше, во-вторых, и время пайки гораздо короче.

hhba

18.02.2019 23:35Вот здесь и есть корень зла — в наличии в одном посте слов «Розе», «своими силами» и «SMD». Я бы сказал, что «SMD» и «своими силами» уже не должны появляться в одном предложении.

Какой сложности у вас платы, что сделать самому вам выходит дешевле, чем заказывать? Не говоря уже о том, что копеечные китайские монтажки (в том числе и под SMD-монтаж), а также масса полуготовых модулей, ланчпадов и стартеркитов очень сильно теснят все эти домашние поделки.

ToSHiC

19.02.2019 00:54+1Довольно спорное утверждение. Свою первую плату я делал именно под smd, ЛУТом, и самый большой геморрой испытывал, когда насверливал отверстия под RJ45 разъём. А вот именно smd часть прям отлично шла, побольше флюса — и дешёвым китайским lukey всё замечательно залудилось и припаялось. Даже мк в корпусе LQFP32 с шагом ножек 0.8мм с первого раза правильно припаялся.

jar_ohty Автор

19.02.2019 01:00Во-во, за что я люблю SMD — так это за то, что отверстия там нужны только в качестве via. А корпуса типа LQFP на хорошо сделанной плате с маской паяются вообще чуть ли не одним движением паяльника на сторону.

hhba

19.02.2019 10:19Во-во, за что я люблю SMD — так это за то, что отверстия там нужны только в качестве via

Ну, это аргумент скорее к тому, чтобы если уж нужда заставила, то предпочитать SMD-компоненты выводным (только совсем уж мельчить не нужно).

Хотя фанаты домашней металлизации отверстий и тут могли бы минусануть…

adlerm

19.02.2019 15:14Могли бы, но не к чему…

Сложность металлицазии отверстий в домашних условиях очень сильно преувеличена…

hhba

19.02.2019 15:31Ну вот об этом я и писал — для кого-то отверстия настолько несложны, что довод «SMD даже удобнее» им может показаться неверным.

holomen

19.02.2019 21:07Да как сказать… трухол vs смд — это ровно как нарисовать плату рейсфедером vs ___ (лут/фоторезист/LDI — вписать свое)

Или вы ручками и цапоном до сих пор рисуете платы?

hhba

19.02.2019 23:12Ишшо раз — я этой порнографией давно не занимаюсь. В годы оны (15 лет назад уже!) это был ЛУТ на весьма дрянных материалах. Конечно и SMD делалось, но уже даже шаг 0.8 шел так себе, не говоря про то, с чем реально сейчас все имеют дело.

holomen

20.02.2019 00:16Ннууу… Даже лет 10 назад QFN на ЛУТованную плату запаять паяльником уже не было rocket science…

hhba

20.02.2019 09:19Это что, вот я один раз китайский цирк видел!

А если серьезно, то это все несерьезно. Ну в 21-м же веке живем, чесслово…

holomen

20.02.2019 12:36Потому фоторезист и маска как минимум даже для временной макетки.

hhba

20.02.2019 12:43Делайте как вам нравится, здесь не о чем спорить. Там вон ниже цены приведены для примера (повторюсь, что я рассчитывал бы и на большее), дальнейшее обсуждение — уже какая-то марксистская политэкономия.

holomen

20.02.2019 12:47Так ведь это именно вы начали это все заявлением

Я бы сказал, что «SMD» и «своими силами» уже не должны появляться в одном предложении.

hhba

20.02.2019 12:56Оно потому и начиналось со слов «я бы сказал», что являлось частным мнением, а не менторским руководством к действию или попыткой оскорбить чувства верующих.

Предполагаю причину такой бури эмоций в комментах, но воздержусь.

holomen

20.02.2019 21:53Да причина простая. Смд — это удобно, компактно, несложно. А что, с выразившим личное мнение уже спорить нельзя стало? ;)

Ведь это мнение очевидный-же бред…

hhba

21.02.2019 09:28А что, с выразившим личное мнение уже спорить нельзя стало?

Конечно можно! Только без лишних эмоций и токсичных фраз типа «это мнение очевидный-же бред». Лично мне очевидно иное, только я воздерживаюсь от применения соответствующих ситуации слов.

MaxDamage

19.02.2019 02:39+1Я бы сказал, что «SMD» и «своими силами» уже не должны появляться в одном предложении.

Чем выводные компоненты проще в пайке «своими силами»? По мне так SMD удобнее, особенно если плату сам делаешь. И не вижу ничего такого в «домашних поделках», просто у всего своя ниша.

hhba

19.02.2019 10:22Вы, как и минусующие выше, не поняли мой посыл — я не против домашних поделок, и ниша везде своя, и «пусть расцветают сто цветов». Просто хотел понять реальные аргументы за то, чтобы продолжать работающим людям (не студентам) продолжать этим заниматься.

А выводные компоненты паять несравненно проще, но дело даже не в этом — плата под выводной монтаж требует менее качественных материалов и технологий.

jar_ohty Автор

19.02.2019 10:32Не вижу, в чем проще. Если, конечно, со зрением и руками все в порядке. Конечно, если глаза подслеповаты, руки трясутся, а в руках паяльник ЭПСН-80, проще припаять МЛТ-2 к монтажному лепестку, чем 0603 к плате.

Что касается «не студентов» — как раз именно у «не студентов» на это появляется и время, и деньги.

hhba

19.02.2019 10:43Ну, вы сами же все написали — выводной монтаж настолько проще, что доступен даже людям с определенными недостатками опорно-двигательного аппарата. Между прочим пайка даже не таких уж и маленьких 0603 вызывает порой сложности у некоторых монтажников, и я это знаю не понаслышке. Особенно потом больно получать «по шапке», когда и слепому видно, что в этом самом месте можно было вкорячить 0805. Ну и не забывайте, что процент брака при ручной пайке 0603 просто на порядок больше, чем для 0805 (сужу опять же из опыта работы с монтажниками). Поэтому я не только на самодельные платы под SMD смотрю косо, но и на ручной монтаж оных. Да, недавнюю статью Олега Артамонова читал, со всеми его аргументами согласен, и вот прям щас мне лично жаловаться не на что — очень уж у нас нынче рукастый монтажник. Но я имел дело и с другими…

Касаемо «не студентов» — ну вот хз, у меня ровно обратное ощущение, тогда денег было на много порядков меньше, а времени в разы больше (по крайней мере детей не было).

Virgo_Style

19.02.2019 13:11+2выводной монтаж настолько проще, что доступен даже людям с определенными недостатками опорно-двигательного аппарата

выводной монтаж имеет особенности, которые делают его удобнее… и далее по тексту. Ну, это как инвалидная коляска доступна даже людям с определенными недостатками, но никто из здоровых не спешит на нее пересаживаться.

Кроме того, до непосредственно монтажа в платах надо просверлить отверстия. Я сомневаюсь, что при описанных проблемах со здоровьем это существенно проще операций с smd. Ну а при отсутствии проблем сверление — это просто дополнительная операция, без которой можно было бы обойтись.

hhba

19.02.2019 13:20Не поспоришь.

Хотя что там за проблемы со сверлением — загадка лично для меня.

MaxDamage

20.02.2019 03:42+2Никогда не сверлили без сверлильного станка? )))

hhba

20.02.2019 09:44Дома — только ручной дрелью и сверлил. Я ж тогда бедный студент был, мог только цангу и сверла копеечные купить, движок (ДП25) и все остальное уже краденое с развалин советского исполина. Купить основу для станка (они тогда свободно уже продавались) я конечно не мог, а попытка приспособить движок к останкам микроскопа неожиданно провалилась из-за конструктивных особенностей последнего. И все равно проблем не знал.

MaxDamage

21.02.2019 00:29Тогда я не понимаю, почему SMD вас напрягают )))

Может, конечно, я мало сверлил, но со сверлом на моторе у меня даже на односторонних платах бывали проблемы. Как раз для тех самых DIP насверлишь дырок а потом оказывается что они все косые и ноги не лезут.

Ведь именно в контексте «своими силами» что плату под SOIC, да даже и QFP сделать проще, что паять.

hhba

21.02.2019 09:32Хз, сверлилось как-то… Двустороннюю плату я делал кажется всего раза два, естественно под DIP-корпуса — и как-то все было хорошо… Про односторонние и не говорю.

Virgo_Style

20.02.2019 10:33В свою очередь, для меня загадкой являются проблемы с пайкой smd. Наш мир вообще очень загадочная штука.

hhba

20.02.2019 10:50It depends. Я говорил конкретно за 0603 — у целых нескольких людей были трудности. Знаю людей, у которых трудности с PLCC при замене. Сам вот не люблю паять QFN — хотя проблем не имел, просто напрягаюсь. А есть такие, кто BGA предпочтут банальному QFP, а я вот наоборот. Мир загадочен, да.

Virgo_Style

20.02.2019 11:50Я говорил конкретно за 0603 — у целых нескольких людей были трудности.

С этим спорить невозможно. Совершенно уверен, что так и есть, и даже уверен, что их гораздо больше, чем несколько.

Но абсолютно неясно, каким образом из этого может следовать

Я бы сказал, что «SMD» и «своими силами» уже не должны появляться в одном предложении.

hhba

20.02.2019 12:31Не надо смешивать несколько обсуждений, связанных общим началом, но в целом разнородных. Если вас конкретно последнее утверждение интересует — так оно никуда не делось, я считал и считаю, что делать плату под SMD-компоненты своими силами есть не что иное, как нецелевое расходование сил. И в этом я конечно субъективен. Потому как на мой вкус и монтаж этой платы следует доверить специально обученным людям. А вот все, что после — уже моё.

Virgo_Style

20.02.2019 13:05а если элементы выводные, то оно автоматически становится целевым? Почему?

hhba

20.02.2019 13:30Не совсем так. Представить себе сложный электронный модуль с только лишь выводными компонентами в наше время сложно, как минимум вся программируемая логика (ПЛИС, процессоры) почти безальтернативно SMD. То есть цепь рассуждений такая: мы делаем сложный модуль, он точно SMD, делать под это дело плату и самому ее монтировать — так себе занятие. Если же речь, как описано ранее, про задачу вида «прилепить полевик к таймеру», то это решается трухольными компонентами и макеткой, причем с минимальной технической базой (например паяльную станцию я отдал другу, а текстолит и ХЖ давно выкинул, зато паяльник есть). То есть дело не в том, что трухольные компоненты паять выгодно, а SMD — нет. Невыгодно заниматься изготовлением сложных модулей, лучше это время потратить на firmware.

Virgo_Style

20.02.2019 14:36Вы как-то очень лихо сводите все варианты к двум крайностям, то ли мы делаем одноразовую наколенную поделку, то ли космические корабли серийно.

Между этими двумя крайностями — целый мир. И не готов говорить за всех, но лично мне интересен именно он.

hhba

20.02.2019 14:47Мда, будто какая-то экзистенциальная тревога в топике присутствует…

Кажется я достаточно четко изложил свою частную позицию. Не знаю, что еще добавить.

MaxDamage

21.02.2019 00:46То есть цепь рассуждений такая: мы делаем сложный модуль, он точно SMD, делать под это дело плату и самому ее монтировать — так себе занятие.

Так сразу бы так и написали, если перефразировать первоначальный тезис:

Я бы сказал, что

То я скорее согласен.«SMD»«большая, сложная плата с минимум двумя слоями» и «своими силами» уже не должны появляться в одном предложении.

hhba

21.02.2019 09:35Суть дела показалась мне очевидной даже в исходной формулировке. По всей видимости был неправ.

MaxDamage

20.02.2019 03:40пайка даже не таких уж и маленьких 0603 вызывает порой сложности у некоторых монтажников

Да, но мы же сравниваем с выводными корпусами, даже 1206 меньше их, и проблем с монтажом не доставляет.

adlerm

19.02.2019 15:17Очень спорное утверждение… по мне, так smd паять ГОРАЗДО проще чем выводные компоненты… просто это не нужно делать паяльником…

наносится паста (шприцем)… расставляются компоненты… оплавдяется на подогревочном столике, либо феном без насадки… скорость и простота гораздо выше чем пропаивать выводные компоненты паяльником…

hhba

19.02.2019 16:53Вот видите какая песня — нужен шприц (хотя я за стенсил двумя руками), нужен фен… А лучше печка, гораздо лучше. Это уже совершенно другой уровень, хотя и вполне достижимый.

jar_ohty Автор

19.02.2019 18:23Да паяльником все прекрасно паяется. Безо всяких фенов и печек. Даже без лупы. На посадочное место капля флюса, в левую руку пинцет с деталью, в правую паяльник. Спозиционировал, коснулся одного вывода — все, есть пайка. Дальше пинцет можно отложить и допаять остальные выводы. А с выводными… выводы отформуй, как надо, до нужной длины обрежь, во время пайки чтобы деталь не убежала, с обратной стороны ее держи… Нет, по мне SMD проще.

hhba

19.02.2019 18:32Я-то с вами согласен, по мне и паяльником норм, но вот собеседник считает необходимым использовать фен — от этого и пляшем. А фен он предложил как альтернативу для тех, у кого урки не держат.

adlerm

19.02.2019 15:13При должной подготовке (приготовление реактивов и некоторых станков сделанных по дендрофекальной технологии) вполне возможно, в домашних условиях, сделать за вечер плату с 0,15/0,15 (иногда даже 0,1/0,1) и отверстиями/ободок 0,3/0,6… отверстия, разумеется, металлизированные…

по такой скорости изготовления прототипов, не то что китай, и резонит тихо курит в сторонке… себестоимость при этом тоже очень обсуждаемый момент…

hhba

19.02.2019 15:30Ну что ж, тут можно только позавидовать вашему мастерству и оснащенности. Сделать плату за час-полтора — это сильно. Хотя конечно вопрос к сложности платы.

holomen

19.02.2019 21:19Где вы час-полтора увидели в сообщении?

Для прогона полного цикла о котором говорит adlerm нужно около 12 часов. Правда бОльшая часть времени — неактивная, т.е. просто ждешь окончания процесса. Или занимаешься своими делами. Что более рационально. ;)

А вечер… Он разный бывает. ))

hhba

19.02.2019 23:17А, ну так и надо сразу говорить. Потому что вечер действительно разный, например у меня он как раз час-полтора, и это не только на хобби, но и на все остальное. Если у кого-то есть незанятых 12 часов (!), то можно и не так извратиться.

А собственно отчего так долго? Видимо металлизация vias столько времени жрет? Само травление платы все-таки не может быть таким долгим.

holomen

20.02.2019 00:2512 часов — это от голого текстолита до вполне себе промышленной платы с маской, шелком, металлизацией. Просто гальваника и маска (2 раза по факту — сама маска и шелк) много просто времени требуют. Пассивного времени — содат спит, а служба идет.

Что-то типа такого

нет, не мое.

hhba

20.02.2019 09:37Да, тут конечно время требуется. Правда вряд ли это все-таки «солдат спит — служба идет», так или иначе какой-то контроль требуется. А значит отвлечение от другой деятельности, которая может быть существенно полезнее и интереснее (и будет лучше оплачена), а плату можно на стороне заказать — это же просто процесс. Поэтому я и высказываю непонимание. Разве что у кого-то вот именно такое хобби?

adlerm

20.02.2019 12:01Ничего не хочу сказать… просто скрин с калькулятора резонита на плату от Ruzik-а, фото которой holomen привел выше… (это плата управления установкой лазерной засветки фоторезиста… размер примерно 10*10. маска, маркировка, FR4-1,5, фольга 18 с двух сторон.)

+доставка

в итоге это как минимум 4-6 дней…

mial с того же форума, писал что сделать плату без маски уходит ок полутра часов. Маска, разумеется, значительно удлиняет по времени процесс изготовления (относительно долгие процессы это предварительная сушка и дубление, засветка, зависит от технологии)… Шелк это все равно что маску наненсти еще раз, и по мне, так бесполезная операция.

hhba

20.02.2019 12:35Спасибо, очень полезная информация, я в уме прикинул и подумал, что будет тысячи четыре — а оно даже дешевле. И за эти деньги можно не тратить 12 часов (не при 100% загрузке, я понимаю). Кхм, нууу… Выбор не очевиден?

holomen

20.02.2019 12:45Тут понимаете какое дело… Практически все операции — групповые и от количества время слабо зависит. Т.е. делать одну плату и (условно) десять плат — это примерно вот эти вот 12 часов.

Впрочем вас никто и не заставляет этим всем заниматься. Плюс, за эти 2-14 дней при самостоятельном изготовлении можно успеть провернуть несколько итераций прототипа. Или 2-14 (плюс почта) на итерацию.

hhba

20.02.2019 12:48Ну так и при заказе у мейкеров тоже будет скидка при большем количестве, и время тоже не поменяется. Производство есть производство, дома или не дома.

Я тоже никого не заставляю, просто интересно было понять аргументы фанатов домашнего PCBA.

adlerm

20.02.2019 13:06Дело не в фанатизме… а в аргументах за и против…

есть аргументы в пользу заказа на производство…

есть в пользу «домашнего» изготовления…

но вот сроки, как выше писал holomen, произодство на стороне, даже близко не сможет обеспечить те, которые можно осуществить самому…

Вопрос стоимости и целесообразности тоже обсуждаем и многогранен…

если откинуть некоторые моменты, и, тупо, посчитать…

12 часов.(хотя, имхо, это преувеличено) это 1.5 стандартного рабочего дня… в резоните заказать с доставкой, грубо, 4 тыс руб… то есть 2600 руб за рабочий день… если учесть что в месяце в среднем 24 рабочих дня, то экономическая выгода(финансовая, моральная и т.д.) от занятия другим делом, должна превышать 62тыс/месяц… Но еще раз, это грубо, пренебрегая многими моментами(например лень).

п.с. я ни кого не пытаюсь ни к чему склонить… это просто рассуждения. в любом случае каждому самому решать что для него проще/выгоднее/и т.д…

hhba

20.02.2019 13:37экономическая выгода(финансовая, моральная и т.д.) от занятия другим делом, должна превышать 62тыс/месяц

В моем случае это именно так. Наверное стоило это сказать сразу, хотя мне не пришло в голову, что у кого-то на Хабре может быть меньше — тут же сплошь айтишники.

Но еще раз, это грубо, пренебрегая многими моментами(например лень)

Я бы кроме лени вспомнил еще про простой принцип — делать надо то, что ты (вероятно) умеешь делать лучше других, в чем ты владеешь каким-то IP.

я ни кого не пытаюсь ни к чему склонить… это просто рассуждения. в любом случае каждому самому решать что для него проще/выгоднее/и т.д…

Полностью аналогично — никого ни в чем не убеждаю.

holomen

20.02.2019 21:59Я бы кроме лени вспомнил еще про простой принцип — делать надо то, что ты (вероятно) умеешь делать лучше других, в чем ты владеешь каким-то IP.

А просто иньересно поковыряться? Ну в качестве хобби, например? Вот вам это не интересно. А другим интересно. Хобби — оно вообще в деньгах не оценивается, кмк.

holomen

20.02.2019 21:5612 часов.(хотя, имхо, это преувеличено)

mial именно эту цифру озвучивал в свое время — от голого текстолита до финально обрезанной платы.

экономическая выгода(финансовая, моральная и т.д.) от занятия другим делом, должна превышать 62тыс/месяц… Но еще раз, это грубо, пренебрегая многими моментами(например лень).

Сроки в уравнение можно еще добавить. Может быть и так, что этих 4-х дней (+почта!) просто нет на ожидание одной только платы.

holomen

20.02.2019 12:40Конечно не все это время «солдат спит — служба идет», но этих промежутвов в общем-то достаточно много чтобы успеть поделать и другие дела. А чтобы не дергаться есть таймеры.

chapter_one

19.02.2019 02:57В нашем колхозе задачи бывают из серии: «Привет дружище, я тут схемку нарыл плавного запуска вентилятора на радиаторе авто, соберем завтра? С меня пивко с ништяками!» Авто там древнее как экскременты мамонта Ford Sierra, выпуска так начала 80-х, а схема представляет из себя 555 таймер с полевым транзистором и минимальной обвязкой. И вот приезжает к тебе приятель, и ты с ним рисуешь платку, тут же фигачишь ее ЛУТом, тут же распаиваешь, и через пару часов довольный друг тут же во дворе вставляет ее в свой Форд и она работает: карлсон запускается плавно, не насилуя пусковыми токами слабенький генератор, и магнитола тут же перестает глючить. Ну какой, к чертовой матери, Резонит? Какая маска? И у многих самодельщиков большинство задач как раз примерно такого уровня.

При этом я везде пихаю SMD потому что сверлить уже просто надоело. Да и сверл мелких не напасешься.

hhba

19.02.2019 10:25Обождите, обождите — вы впрямь про 1006ВИ1 и полевичок? И полевичок небось какой-нить IRFZ44N, продающийся в соседнем магазине, как и таймер? Ок, условие задачи ясно. А на кой ляд там плату делать, если можно все на монтажке собрать аккуратно, промыть и эпоксидкой залить? И никакой тебе дрянной химии, сливаемой потом в общую канализацию, никакой тебе кинетики, никаких неожиданностей… Я ведь потому и спросил — в чем задача, почему она не решается более простыми методами?

chapter_one

19.02.2019 22:28+1Задачу мне ставят предельно ясно, и в этом случае она тоже детерминирована полностью. Конкретно в этом случае у меня тупо не было макетки, зато было несколько обрезков вполне приличного фольгированного стеклотекстолита, который не жалко. Размер изделия в итоге составил 22х28 миллиметров.

Готовая платы после тестов была залита компаундом, вставлена в корпус обычного реле, которое в норме и регулирует запуск вентилятора радиатора, сам корпус после вживления платы был обмазан высокотемпературным герметиком. Работает уже больше шести лет.

hhba

19.02.2019 23:19-1Простите ради Бога, но… Вы же таймер и полевик где-то брали? Макетки в том месте не водилось? Я просто спрашиваю, без претензий.

MaxDamage

20.02.2019 04:33Сейчас же много что в SMD корпусах банально проще купить, и этот 555 (которые в DIP еще иногда бывают) мог быть в SOIC/SOT и транзистор тоже SOIC/SOT/DPAK. А если схема чуть сложнее то тут уже либо специальная макетка, либо залутить плату. Ну и кто-то может банально провода на монтажках не любить, как вы не любите ЛУТ.

hhba

20.02.2019 09:50Ну и кто-то может банально провода на монтажках не любить, как вы не любите ЛУТ

+1

Пожалуй это самый сильный аргумент. О вкусах не спорят.

А по поводу корпусов я все же не просто так обратил внимание. Вот я не так давно ездил к друзьям в один из городов своего детства. Зашел в буквально единственный приличный местный магазин с детальками, кинул взгляд на прайс-лист (ага, печатный!), и увидел там все то же и в тех же выводных корпусах, SMD по-прежнему в отдельной торжественной категории «SMD». То есть если бы я и сейчас там жил и у меня был бы друг с Сиеррой, то я бы скорее всего имел дело с выводными компонентами. А сидя в Москве SMD-компоненты не только свободно доступны, но и действительно более доступны, но ведь и всего другого в Москве навалом, включая макетки…

Neuromantix

18.02.2019 22:48+1Помнится лет 10 я на каком-то форуме доспорился до бана, высказываясь против новых тогда способов лужения легкоплавкими сплавами. А платы отлично лудятся с использованием лимонной кислоты в качестве флюса — обычным паяльником можно достигнуть качества HASL или очень близкого. После лужения избыток кислоты смывается щеткой, и плата дважды промывается горячим содовым раствором (я просто кипячу ее в растворе соды минут 5 в каждый заход). Некоторым платам уже лет 15-18 исполнилось — проблем нет никаких. Припой — строго пос-61.

jar_ohty Автор

18.02.2019 22:57Разве ж они новыми тогда были? Традиция лудить сплавом Розе — она еще с советских лет.

Лимонную кислоту я не рекомендовал бы в качестве флюса использовать, так как ее расплав впитывается в стеклотекстолит и после нейтрализации ухудшает его изоляционные свойства. Гораздо лучше янтарная кислота — она летуча и легко и без остатка удаляется с платы в процессе лужения. Единственное — из-за той же самой летучести надо работать под хорошей тягой.

hhba

18.02.2019 23:39Друзья, что за ужасы вы рассказываете? Чем вам серийные флюсы для лужения не нравятся, например ФТС и ЛТИ-120? Про более новые составы не говорю, вы похоже тут все фанаты олдскула ))

jar_ohty Автор

18.02.2019 23:51Лично мне ЛТИ-120 не нравится запахом диэтиламина и довольно-таки высокой коррозионностью, а ФТС — салициловой кислотой, которая влияет на сопротивление изоляции и не отмывается.

gecube

18.02.2019 23:55+1ЛТИ-120 — это ужас на крыльях ночи. Его нужно очень тщательно промывать, иначе потом реально можно, буквально, позеленевшие платы увидеть.

jar_ohty Автор

19.02.2019 00:04Не промывать — фиг его отмоешь, все равно останется где-нибудь под корпусами. Вернее, отмыть-то надо, но затем — обязательно прогреть плату до 150-180°С — тогда диэтиламин улетает, а ТЭА вступает в реакцию с канифолью и обезвреживается, и остатки флюса деактивируются. Собственно, при пайке волной или в печи так и происходит. Но лучше — ну его.

gecube

19.02.2019 00:10+1Ну, из хороших новостей — некоторые металлы без него вообще не лудятся, но вот операционная сложность работы с ним… Чур его, чур. Проще нормальными флюсами пользоваться и ломать себе мозг.

Например,

www.ersa-shop.ru/catalog/supplies/other-supplies/ersa-0fmkanc32-200

или хотя бы www.partsdirect.ru/goods/118941

И, да, это профдеформация — я намаялся в свое время с реболлингом BGA-микросхем (понятно, что речь не о варианте «ремонта», а об определенном технологическом процессе, который приходилось осуществлять).

jar_ohty Автор

19.02.2019 01:21Хорошие флюсы, ничего не скажешь. Цена тоже хорошая. Но химик я или где? В общем, надо будет запилить статью о самодельных флюсах не хуже этой эрсы:)

Arlekcangp

19.02.2019 04:27Было бы интересно. В интернетах в основном либо на глицерине, либо на компонентах из разряда "хyz где его достать в моей деревне".

hhba

19.02.2019 10:30+1Это собсгря отдельная песня — пайка BGA под ЛТИ-120, я этого насмотрелся немало, и кроме как саботажем это не назову. Это аргумент не против ЛТИ-120 для домашних поделок, а скорее против некачественного ремонта (и некачественных ремонтников).

hhba

19.02.2019 10:28Подождите, под какими корпусами? Не надо им ничего паять, только платы залуживать. А потом — промывать и греть, причем греть в домашних условиях стоит абсолютно любую плату после любого флюса.

katzen

19.02.2019 12:11Греть после спиртоканифоли тоже нужно?

hhba

19.02.2019 12:54Я вверху наверное не очень четко описал свое соображение:

1) Мыть нужно после любого флюса (в том числе канифоли).

2) Промытую плату надо прогреть (независимо от того, чем мыли и после какого флюса).

Все это, подчеркну, говоря о домашних условиях — когда нет уверенности ни в каких из используемых материалов, и процессы не особенно налажены. На производстве уже вступает в силу статистика по несоответствиям.

katzen

19.02.2019 13:20Вот я же сформулировал вопрос, по-моему, полно. После СКФ, после отмывки — зачем (почему) греть?

jar_ohty Автор

19.02.2019 13:23Хотя бы для того, чтобы удалить растворитель из пор стеклотекстолита. А еще оплавить остатки канифоли, которые иначе имеют активную поверхность после испарения спирта и поглощают с поверхности воду, создавая утечки.

katzen

19.02.2019 16:00Растворитель в СКФ — этанол 96%. Долго он, по вашему опыту, удерживается в порах стеклотекстолита?

А еще оплавить остатки канифоли...

По условиям задачи канифоль вроде как отмыта уже.

… активную поверхность после испарения спирта и поглощают с поверхности воду

Канифоль имеет «активную» поверхность? Активную по отношению к чему? Ещё и воду поглощает?

jar_ohty Автор

19.02.2019 16:17Долго. Еще и воду тянуть будет.

Отмыть до конца ничего нельзя. Все равно хоть чуть-чуть останется.

Канифоль вовсе не такая уж «стекляшка». Это, кстати, органическая кислота, вернее, их смесь. В воде канифоль не растворяется, но при этом она гидрофильна. То есть вода из воздуха на ней вполне себе адсорбируется. И когда на поверхности платы остается слой канифоли после испарения спирта, его поверхность на молекулярном уровне имеет нанопористый, наношероховатый характер и склонна к поглощению гораздо большего количества влаги, чем поверхность оплавленной канифоли, гладкая и непористая.

katzen

19.02.2019 18:30Отмыть до конца ничего нельзя. Все равно хоть чуть-чуть останется.

Простите мою допытливость, но откуда у вас такие данные (от процитированного и ниже по тексту)? Это результат существующих исследований и измерений?

jar_ohty Автор

19.02.2019 18:51Это вытекает из законов термодинамики.

katzen

20.02.2019 12:21Вы написали неплохую статью, но сейчас начинаете валять ваньку. Зачем?

jar_ohty Автор

20.02.2019 19:32Хорошо. Смотрите: вот стакан, в него налили концентрированную серную кислоту и вылили обратно в бутылку. Вопрос: сколько раз его нужно ополоснуть водой, чтобы pH-метр показал такой же уровень pH, как в исходной воде? Ответ: как минимум, четыре раза. Потому что когда мы ополоснули один раз, мы разбавили ту кислоту, что осталась на стенках (а это в стакане 100 мл примерно около миллилитра) в сто раз. Второй раз — в десять тысяч. В третий — в миллион раз. Но одна миллионная доля кислоты в стакане все равно остается, а это достаточно для изменения pH на одну единицу.

Примерно так и с канифолью: вы окунули плату в спирт — канифоль растворилась в спирту и когда вы ее вынули, у вас на плате остался спирт с канифолью. Следующая смена спирта уменьшит количество канифоли, но снова не сделает его нулевым. И так далее — вы только будете приближаться к чистоте, но не сделаете плату абсолютно чистой.

Конечно, после третьей-четвертой смены спирта вы таки достигнете той чистоты, когда с технической точки зрения там совсем не будет канифоли (но точным анализом вы ее следы таки найдете). Но вы правда будете столько спирта изводить?

katzen

21.02.2019 15:52Слушайте, я учил физику и химию. А вы вот ну абсолютно не похожи на моих преподавателей, чтобы играть здесь их роль. Вы понимаете, что количество остатков флюса, о которых вы говорите, исчезающе мало и с практической точки зрения учитывать их не имеет смысла? И вы поэтому мне задаёте вопрос о количестве смен спирта, хотя цель промывания не достичь идеальной чистоты, а достичь приемлемого уровня отсутствия остатков?

jar_ohty Автор

21.02.2019 16:09Вот, вы таки признали то, что абсолютной чистоты не достичь. А еще вы, наверное, замечали, что в электронике порой рулят совершенно ничтожные количества тех или иных веществ, особенно когда речь идет о поверхности диэлектрика или полупроводника. Ну да ладно.

Я вас греть платы не заставляю и вообще предлагал греть платы изначально не я. Но мой опыт подсказывает, что это хорошая практика, улучшающая долговременную стабильность, когда речь идет о высокоомных или высоковольтных цепях. Механизм — оплавление остатков канифоли — гипотетический, наряду с ним может быть залечивание микротрещин на поверхности изолятора и другие.

hhba

19.02.2019 23:22Гм, вас собственно подтверждения цитированного интересуют, или все-таки «и ниже по тексту»? Потому что если к процитированному еще можно применить аргументы в стиле "ихтамнету, докажите" (но не следует этим заниматься), то остальное какие вызывает вопросы?

katzen

20.02.2019 12:16Я уже устал вам задавать наводящие вопросы и выслушивать ваши фантазии на тему технологий, честное слово. Военная приёмка — повторюсь, военная — говорит о необходимости прогрева плат ПОСЛЕ монтажа, ЕСЛИ использовались водосмывные флюсы и затем промывка в ВАННЕ с деионизированной водой. Платы, которые паялись с использованием флюсов, которые смываются спиртами и спирто-бензиновыми смесями, НЕ НУЖДАЮТСЯ в прогреве после монтажа. Вы утверждаете обратное. Так вот вернитесь, пожалуйста, к моему стартовому вопросу, и ответьте, ЗАЧЕМ греть плату после того, как на ней была выполнена пайка с СКФ или ЭКФ. Желательно приложив к ответу обоснование в виде технологического документа. Очень прошу.

hhba

20.02.2019 12:39О, нет, если вы заняли позицию «я тут тайный эксперт, а вы все кругом гвардейцы кардинала», то дальше я предпочту не отвечать (это, как минимум, не формат Хабра). Только напомню лишний раз, что про монтаж я ничего выше не писал, только про лужение. ЧСХ я про это кажется лично вам уже третий раз говорю, но вы меня не слышите.

hhba

19.02.2019 13:26Вы плату мыли? Мыли. Значит надо прогреть, чтобы полностью ее высушить (никак иначе вы в домашних условиях ее не просушите) и убрать потенциально присутствующее в канифоли черт знает что (в этом отношении весьма занятные попадаются «канифоли»). К слову, если подогреть хотя бы до 150 градусов, то начинают дымить остатки абиетиновой кислоты, сигнализируя о плохой отмывке собственно канифоли.

katzen

19.02.2019 15:55Вы уж извините, я со своего маленького бугорка опыта, потому несколько субъективно. Очевидно же, что после СКФ плату моют изопропанолом, 96% этанолом или спиртобензиновой смесью. Очевидно же, что большая (значительная, подавляющая) часть мизерных остатков этой самой даже очень подозрительной канифоли вот этой самой смывкой и удаляется. Даже при полуподвальном супер-экономичном подходе используют две последовательные промывки в разных смесях (халатность, глупость или безграмотность я не рассматриваю), после промывки на плате просто ни-че-го нет, тераомметры молчат, не пикают. Откуда там взяться остаткам, которые прям-таки дымят при нагреве? Или вы смывку используете по 30-40 раз подряд?

hhba

19.02.2019 16:55Обождите, какие полуподвалы? Речь вообще про домашние самоделки. Там, знаете, такое бывает… Не припомню, чтобы даже у такого фаната чистоты, как я, платы после двух отмывок были абсолютно чистыми.

katzen

19.02.2019 18:25… если подогреть хотя бы до 150 градусов

Меня ещё это от немало удивило (выделено мной). Если монтаж идёт с водосмываемыми флюсами, то тогда и только тогда после оплавления появляется обработка деионизированной водой, затем спиртом, затем просушка. Но не 150 же градусов, в конце концов! 100 — максимум — на пару часов. Или 60-70 — на 6-8 часов. Ну на 12-24 часов для ответственной аппаратуре для обычного FR-4. Зачем же до 150 греть? Подсократить срок жизни компонентов и окислить контакты?

hhba

19.02.2019 18:34Еще раз — речь шла о лужении плат! При чем тут компоненты вообще?

А температура понятно откуда — при такой температуре плавится и начинает испаряться канифоль (точнее кислота в ее составе).

katzen

20.02.2019 12:32Цитирую вас:

… греть в домашних условиях стоит абсолютно любую плату после любого флюса.

Мой вопрос был: после СКФ-то зачем? Такое укорочение ветки нашего диалога вам подойдёт?

hhba

19.02.2019 10:14Гм, ну насчет запаха ничего не скажу, а касаемо residuals — все прекрасно отмывается, вот чесслово. Просто слишком у многих подгорело от проблем, связанных с отмывкой флюсов вообще (и этих в частности), отсюда и какой-то религиозный страх.

jar_ohty Автор

19.02.2019 16:21Когда ничтожные, невидимые ни глазом, ни микроскопом следы флюса снижают сопротивление изоляции с 10^12 Ом до меньше гигаома и делают схему полностью неработоспособной — будет тут религиозный страх.

Vsevo10d

19.02.2019 01:05+1Спасибо большое, люблю Хабр за подобные статьи и такие ценные комментарии к ним.

Потому что это тот случай, когда я прочитал статью и подумал — круто, фазовые диаграммы я помню из института, приятно быть «в теме» и говорить с людьми на одном языке. А потом заглянул в комментарии и понял, что я вообще ни хрена не знал о пайке.

0xd34df00d

20.02.2019 02:33Ага. Вспомнил свои 17 лет с лазерным принтером, фотобумагой, ЛТИ-120, 1205

и кодом на плюсах для аттини для шевеления лазером.

MikeVC

19.02.2019 06:22По опыту пайки разъемов, хитрые сплавы применять для их снятия не обязательно.

Достаточно пролудить обычным ПОС-60 и все прекрасно снимается.

После снятия, очищаем пады оплеткой и лудим тем-же ПОС 60.

Этого достаточно чтобы ничего потом не отваливалось.

Отваливаются пады в том случае, когда их уже оторвали вместе с разъемом.

Для лужения новых плат опять же не надо применять хитрых сплавов.

Все прекрасно лудится обычным паяльником и припоем. Дорожки 0,3 0,2 это прекрасно переживают.

Да и лудить паяльником — много быстрее чем мазать пасту в ручную без трафарета.

timothyz

19.02.2019 07:46Хм, а тему с позолоченными выводами, образованием AuSn4 и возможными последующими проблемами раскрыть не желаете?

jar_ohty Автор

19.02.2019 15:22Там помимо интерметаллида проблем хватает. Я вообще не очень понимаю любви к ENIG-покрытию.

hhba

19.02.2019 23:38А вы напишите, будет полезно. Потому что, несмотря на уже имеющиеся предупреждения на сайтах всех подряд PCB-мейкеров, есть существующая практика, и она сугубо позитивная — платы отлично хранятся, отлично паяются, и вообще всеми любимы (я вообще стараюсь заказывать это покрытие во всех случаях, когда недопустим HASL), а случаи брака единичны. В этом контексте агрессивная реклама, например, серебряного покрытия на фоне очевидных и наблюдаемых глазами проблем выглядит как мерзкий маркетинг жадных до золота продаванов. Между тем борьба с интерметаллидами и «чорными падами» в ENIG-процессе представляет собой тот еще триллер и на самом деле былинный отказ даже у проверенного поставщика плат (особенно отечественного) может состояться когда угодно, так что популяризация этого вопроса важна.

Jogger

19.02.2019 09:32Вот ведь. Спасибо за интересную и понятную статью. Сам со сплавом Розе не сталкивался, но помню в институте во всяких курсовых все радостно писали в описании разработанной платы «контакты покрыть сплавом Розе». И хоть бы один преподаватель отругал. Вообще не представляю, откуда взялась исходно эта фраза, но она была повально у всех, даже у тех, кто как и я, понятия не имел, что это за сплав.

hhba

19.02.2019 10:35Да все нормально, использование этого сплава — общее место в отечественной электронике до некоторых пор. Это отнюдь не в секретных лабораториях вашего института родилось, оно в производственной документации существовало и реализовывалось. Просто институты традиционно отстают от промышленности, и хранят подобные знания дольше, чем они реально применяются.

arkamax

20.02.2019 19:51> институты традиционно отстают от промышленности, и хранят подобные знания дольше, чем они реально применяются

Хреновая традиция ИМХО. Куда более эффективно, если академия идет впереди промышленности и подает ей новые идеи, а не занимается археологией (кроме случая, собственно, археологии).

hhba

21.02.2019 09:25Для этого нужны изменения столь сильные и глубинные, что я уж и не знаю, когда и при каком общественном строе в нашей стране это станет возможным. Если уж в более развитых странах институтам сложно догонять промышленность…

Sad_Bro

19.02.2019 10:07не, знаю наверно у меня руки кривые, сколько пытался лудить и Вудом и Розе, не получилось. Розе банально не плавился в кипящей воде, а превращался в что то тягучее. А Вудом, да залудил, только плата сразу после этого лужения окислилась так что пришлось ее выкинуть, запаять ничего не получалось. Сейчас вообще не лужу, покрываю медь ЛТИ который не дает меди окислится. (это конечно все домашние подделки, не делайте так)

Balobol

19.02.2019 10:36По поводу использования Розе. Начал применять его активно в работе с появлением «цифровых микрофонов » на Nokia и SE, а затем и Samsung. В последнее время все чаще применяю сплав для демонтажа системного разъема ( ноги убираю оплеткой, иглой под микроскопом, а корпус лужением Розе и прогревом ). Так вот, если все качественно сделать, и поставить НОВЫЙ разъем, с предварительным лужением ПОС как ног так и пятаков на плате, ничего не отвалится. Проверено годами. Отвал того же разъема происходит по следующей причине: человек износил кабель или появился отвал ног в устройстве, начинается «танец с бубнами », зарядка под наклоном углом и т д, до победного, пока заряжает вообще. Затем поход в ремонт, замена разъема, но кабель остается как правило тот же, уже замученный донельзя всеми этими изгибами и загибами, и как следствие неисправный. Соответственно что делает человек? меняет кабель? нет, снова начинает «искать положение зарядки » и как вследствие повреждение разъема или пайки разъема. Поэтому, если качественно заменить разъем и ЗАМЕНИТЬ КАБЕЛЬ. То никакой Розе, применяемый при демонтаже разъема не помешает!

alexhott

19.02.2019 10:53Хотел попробовать лудить Розе.

Но все прекрасно лудилось пос-61, самодельной паяльной станцией

дорожки 0,4 ни одна не отвалилась

А вот с ЛТИ-120 имел неприятности

причем использовал его только чтобы залудить, потом плату мыл

потом паял детали припоем с обычной канифолью.

Через 5 лет дорожки шириной в 1 мм разложились и сгорели (пару ампер по ним шло)

Fleischmann

19.02.2019 11:46Раньше тоже лудил розе в глицерине.

Розе тоже, как оказалось, бывает разный. Один потом темнеет из-за окисления, другой нет. Видимо, экономят на висмуте.

Сейчас предпочитаю хим. никель (гипофосфитное восстановление в кислой среде). Ложится ровным красивым зеркалом, защищает via. Не окисляется годами, не портится флюсами. Главное, спокоен за тонкие (100-200мкм) дорожки, т.к. прекращается образование интерметаллидов меди с припоями при горячем лужении (дорожки не растворяются).

Лужу Sn62Pb36Ag2, или Sn61Pb39, флюсом глицерин+нашатырь. Далее пайка как обычно.

jar_ohty Автор

19.02.2019 15:16Скорее разная степень чистоты металлов. Примесь сурьмы, например, резко повышает окисляемость на воздухе.

А как у этого никеля с паяемостью? Всегда с подозрением к нему относился…

Fleischmann

19.02.2019 16:15Как у железа. Поэтому и лужу глицерин+нашатырь. Флюс активен только во время пайки (термическое разложение хлористого аммония). Потом промываю и сушу.

По факту получается то же самое, как при любом покрытии плат иммерсионным серебром, или золотом. Там тоже подложка из никеля, а самого драг. металла слой в несколько атомов.

jar_ohty Автор

19.02.2019 16:34Ну не несколько атомов, а 50-100 нм.

Fleischmann

19.02.2019 16:58При пайке всё покрытие в припое растворяется. Серебро рано или поздно окислится. Остаётся только золото. Но по мне так, применение такому только на СВЧ или ради эстетических соображений.

jar_ohty Автор

19.02.2019 18:33Про окисление серебра — это извечный миф. Оксиды серебра не образуются на его поверхности. В присутствии сероводорода образуется сульфид серебра, но его слой очень тонкий, 50-100 нм ему не съесть.

Если бы золото в припое сразу растворялось, то паяемость у ENIG была бы, как у никеля (фиговая она, вы сами говорите). А все же паяется к нему все прекрасно — но стоит передержать — как все к чертям отваливается, так как золото растворилось.

Fleischmann

19.02.2019 19:54Покрытия из хим. никеля перестают паяться при нагреве выше 300-350 градусов.

Дефекты ENIG же — совсем другая история.

В одних источниках связывают это с утолщением оксидной плёнки, в других реакцией никеля с остатками фосфора, которые накапливаются в металле при гипофосфитном восстановлении. При этом сторонники обоих теорий активно спорят на почве Black Pad в ENIG. Одни утверждают, что кислород диффундирует через тонкий слой золота и окисляет подложку никеля. Другие утверждают, что фосфор в слое никеля диффундирует в сторону золота и в концентрациях выше 10% начинает образовывать фосфиды никеля. «Отрыв» при этом механический либо по слою оксида, либо по слою фосфида. И то и другое препятствует растеканию припоя. У чистого же покрытия из никеля проблем со смачиваемостью припоем нет. Золото тут вообще не при чем.

Из опыта скажу, что свежеосаждённое покрытие паяется просто канифолью. После запекания паяльной маски (170 градусов) паяется только активным флюсом, хотя внешне оно такое же блестящее и светлое. Это логично, тонкая оксидная плёнка убирается в кислой среде.

olekl

19.02.2019 12:11А хорошая же тема для любителей заложенного устаревания!

jar_ohty Автор

19.02.2019 15:18Любителям заложенного устаревания нужно другое. Тут «бомба» может выстрелить в любой момент. А нужно, чтобы все работало надежно, но сломалось, скажем, через полтора года, во всяком случае — после окончания гарантии.

SignallerK

19.02.2019 15:11+1Всегда хотел ускорить процесс лужения этим сплавом, но как-то все не получалось. То забуду купить, то в продаже нет :). А тут оказывается что лучше и не пробовать. Спасибо автору, очень полезная статья.

proninyaroslav

19.02.2019 15:11Использую Розе только для выпайки (как и многие ремонтники). Есои потом убрать оплёткой то никаких страшных последствий не будет.

jar_ohty Автор

19.02.2019 15:11Вернее, вы их не видите по причине того, что не пользуетесь сами отремонтированной техникой.

proninyaroslav

19.02.2019 18:04Риски угреть компонент или угреть текстолит больше, чем использовать Розе.

jar_ohty Автор