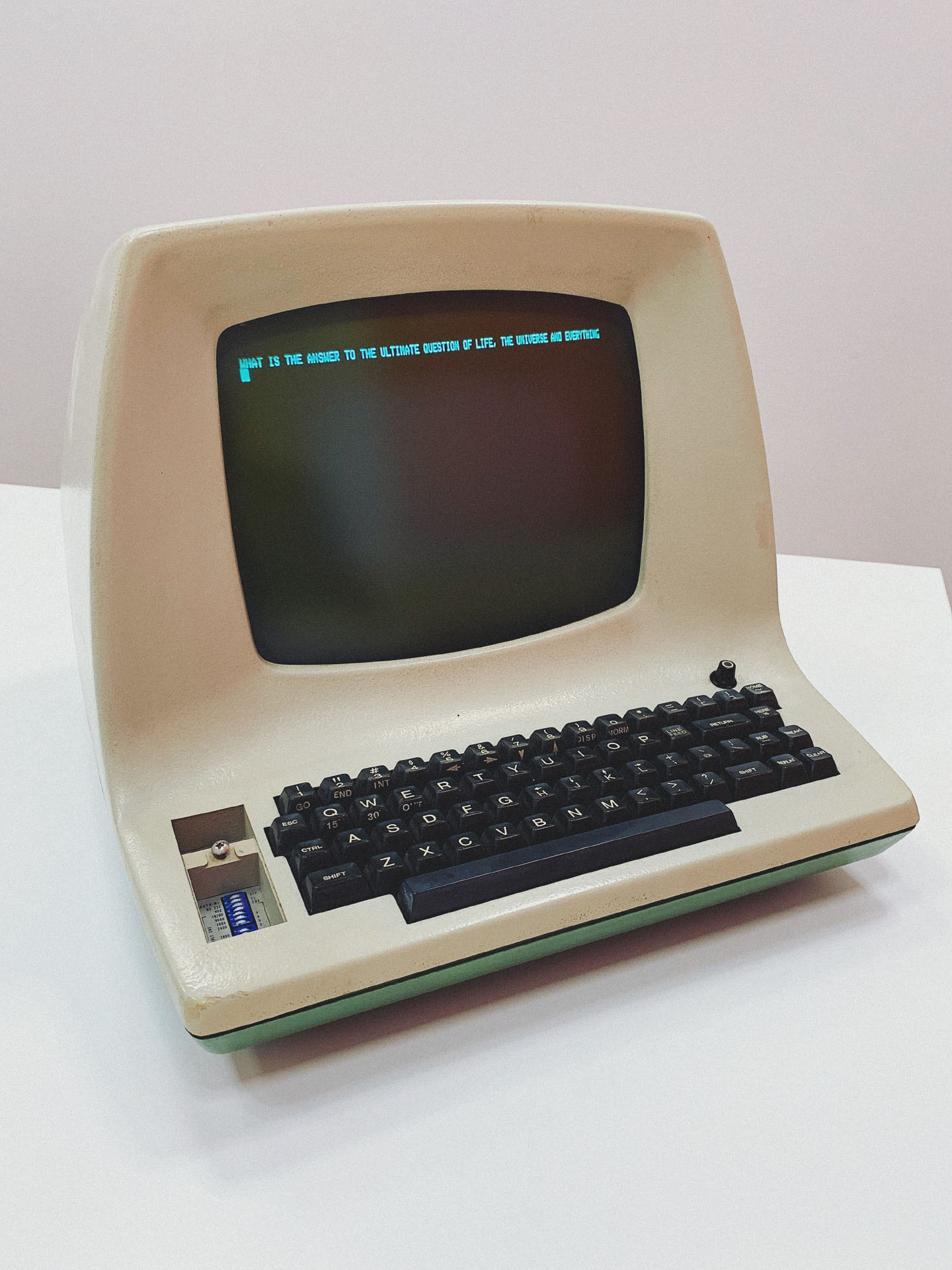

Один из наших любимых экспонатов — классический образец американской школы конструирования, надежное и недорогое устройство, мгновенно покорившее Америку в середине 1970-х. Вместе с вдохновителем музея DataArt Глебом Ницманом вспомнили эволюцию устройств ввода-вывода и внимательно рассмотрели терминал ADM-3A для взаимодействия с ЭВМ PDP-серии.

Самые первые вычислительные машины требовали от человека прямого контакта и глубоких знаний внутреннего устройства. Тот, кто писал программу, должен был еще и переключать нужные тумблеры. Следующий этап эволюции взаимодействия начался с появления перфокарт и перфолент для ввода данных и алфавитно-цифровых принтеров для вывода результатов. Вскоре в качестве устройства ввода начали использовать электромеханические пишущие машинки (скажем, в 1970-х в СССР это была чешская Consul-256) или телетайпы.

Терминалы на основе электронно-лучевых трубок впервые, по всей вероятности, применили американские военные в проекте SAGE. На рынке гражданских машин пионерами стала компания DEC, в 1961 году она снабдила свой PDP-1 дисплеем в элегантном шестиугольном корпусе.

Расцветом эпохи видеотерминалов стали 1970-е, когда технология таймшеринг позволила подключать к одному вычислительному ресурсу несколько устройств ввода-вывода. Корпорация Lear Siegler представил свою разработку — ADM-3 — в 1975 году. Формой моноблок напоминал раковину. По словам Денниса Кагана, с 1973-го работавшего в LSI менеджером по региональным продажам, название серии ADM расшифровывалось как American Dream Machine — машина американской мечты. При очень близких характеристиках видеотерминал ADM-3 стоил почти на $ 1500 дешевле, чем разработка от DEC того же времени.

Функционально схема устройства выглядит следующим образом:

Вся электроника устройства размещалась на единой печатной плате, и была реализована исключительно на ИМС (интегральных микросхемах) малой и средней степени интеграции без использования микропроцессоров (которые тогда уже существовали).

Пайка выводов компонентов производилась волной. Это позволило LSI продавать ADM-3 по рекордно низкой для своего времени цене — $ 995.

Рекламный слоган в газете Computerworld от 30 июля 1975 ввел новое понятие, разделив терминалы на простые (dumb) и умные (smart, к которым примыкали интеллектуальные, имевшие еще больше функций). Первые, в частности, ADM-3, не позволяли манипулировать уже внесенными данными, зато стоили намного дешевле. Подробное описание терминала ADM-3 можно посмотреть здесь.

Позже компания стала продавать наборы для самостоятельной сборки терминалов, в который входили необходимые электронные компоненты и подробная инструкция по сборке и настройке. Подписчики автоматически становились членами Dumb Terminal Fan Club.

В коллекции DataArt представлена уже следующая версия устройства — ADM-3A, она позволяет перемещать по экрану курсор с помощью CTRL-последовательностейи и поддерживает оба регистра символов при выводе на экран. Однако в нашем экземпляре установлено только 12 из 14 корпусов буферной памяти экрана и одна из двух ПЗУ знакогенератора, поэтому символы нижнего регистра выводятся как верхнего (как в ADM-3). Видимо, установка дополнительных корпусов памяти и второго ПЗУ позволила бы использовать строчные буквы.

Устройство представляет собой 12-дюймовый монохромный дисплей, способный отображать 1920 символов: по 80 в 24 строках. На дисплее отображаются символы US-ASCII, каждый из них формируется матрицей 5 на 7 точек. Яркость изображения можно регулировать.

Клавиатура состоит из 59 клавиш: 47 алфавитно-цифровых символов и 12 клавиш управления

Важные узлы схемотехники терминала на плате: 1. Приемопередатчик порта RS232; 2. ПЗУ знакогенератора; 3. корпуса буферной памяти экрана

DIP переключатели позволяют гибко настраивать терминал, выбирая способ обмена (RS-232 или токовая петля), длину слова, количество стоп-бит, контроль четности, полу- или полнодуплексный режим работы, а также скорость обмена из стандартного ряда (75—19200 бит/с)

На задней части терминала расположены порты: один интерфейс для связи с хостом, и последовательный интерфейс расширения

Наш экземпляр использовался как системная консоль к миникомпьютеру PDP-11/34 (он тоже находится в музее DataArt) и принадлежал бывшему хакеру, ставшему специалистом по информационной безопасности, Алексею Смирнову aka ArkanoiD.

Андрей Смирнов пояснил: «PDP-11/34 к тому времени, как мне достался, уже был сугубо предметом для хобби. Да и ADM-3a рабочей лошадкой не был, это очень специфическая штука. Рабочей лошадкой был Rainbow 100+».

ADM-3 на обложке журнала Microcomputing (на заднем плане). Июнь 1979 года

Комментарии (15)

saipr

29.05.2019 18:54+1А у нас верхом совершенства в конце 70-х годов прошлого столетия считались терминалы ЕС-7920. Как они были далеки от представленных в этой статье.

Exchan-ge

30.05.2019 14:23верхом совершенства в конце 70-х годов

В 80х у нас уже были ТС-7063:

Центральный процессор: КР580ВМ80А

Емкость дисплея, символов: 80 x 25

Емкость ПЗУ (556РТ5), кбайт: 4

Емкость ОЗУ (565РУ1А), кбайт: 32

Заголовок спойлера

saipr

30.05.2019 21:13В 80-е уже было все — капитализм наступал. Уже были персоналки ЕС-184х

Exchan-ge

30.05.2019 22:53Уже были персоналки ЕС-184х

ЕС-1840 почти никто не видел (хотя книжку по ней успели выпустить) — это был «бумажный» компьютер.

ЕС-1841 у нас была в одном экземпляре (на довольно крупное НПО). Как я тут уже писал раньше — ее сразу же уволокли в один из отделов и ее больше никто не видел.

А первыми реально работающими ПК у нас стали, как это ни странно — клоны на 286

процессоре. Но это было уже после отмены ограниченийКомконаКокома.

Так что ТС-7063 у нас успели поработать достаточно долго и на свалку пошли уже вместе с ЕС-1045.

ksr123

31.05.2019 20:07Как назывались клоны на 286?

Exchan-ge

31.05.2019 20:46Как назывались клоны на 286?

Честно говоря — не помню уже. Это было не наше хозяйство (все поступившие к нам ПК начальство приказало снести в одно охраняемое помещение (типа ВЦ ПК создали )

Мы приходили туда работать. Попытки (но это же «персональные» компьютеры!) забрать комп в отдел наталкивались на железную логику: «вы готовы взять на себя материальную ответственность?»

Так что с железом напрямую столкнулся уже позже, когда купил себе б/у 386SX с распаянным процем AMD (уже в 1993).

tormozedison

29.05.2019 22:43+1Этот терминал явно вдохновил художников Fallout'а. А платы БП и монитора можете показать?

DataArt Автор

30.05.2019 17:06Насчет дизайна терминалов из Fallout согласны! Например, DEC'овские терминалы того времени выглядят более угловатыми. Художники выбрали изящный прототип.

ZEvS_Poisk

Меня всегда восхищают подобные штуки!

Дизайн, просто потрясающий! Интересно какова клавиатура, удобно ли печатать в сравнении с современными.

Alehander

Подозреваю, там технология Foam&Foil, отчего клавиши за это время могли деградировать.

DataArt Автор

Клавиатура производит очень приятное впечатление, нажимать клавиши приятно. Ообенно радует звук! Правда, сравнивать с современными трудно — нужно подольше посидеть за терминалом.