Я довольно давно участвую в разработке web-приложений. Это не высоконагруженные приложения (типа Facebook или Gmail) — там, разумеется, своя специфика. Мои приложения были небольшими (можно было уместить на одном физическом сервере), но функционально насыщенными — финансовые, e-commerce. Я не работал в больших командах, зато пощупал весь спектр технологий, начиная от сборки аппаратуры в стойке и заканчивая редактированием CSS.

В какой-то момент поймал себя на мысли, что моя деятельность в области разработки web-приложений чем-то начала напоминать мне охоту моих далеких предков на мамонта (если под мамонтом подразумевать задачу, которую нужно решить). Только предки полагались на свою физическую силу, а мы вместо этого используем силу своего интеллекта. Но и как и прежде большую добычу не завалить в одиночку — нужны совместные усилия всех охотников.

Под катом я попытался собрать своё видение относительно наиболее важных с моей точки зрения аспектах в разработке web-приложений.

Адаптивность

Самый важный аспект, IMHO. Современные web-приложения должны эволюционировать в течение всей своей жизни, все время подстраиваясь под постоянно изменяющуюся окружающую среду. И не только внешний по отношению к web-приложению мир изменяется все время, но иногда web-приложения сами своим появлением изменяют окружающий мир. В web-разработке модель водопада уступила место спиральной модели не потому, что модель водопада плоха — она просто не поспевала за изменениями. “Водопад” и сейчас хорош для разработки приложений в некоторых других, не столь динамичных средах — например, ПО для марсианских зондов. В web-разработке же гораздо важнее сделать приложение, которое легко изменять, чем приложение, которое работает в соответствии с требованиями заказчика. Почему так?

Неопределенность

Вот ответ на предыдущий вопрос. Заказчик зачастую сам не может корректно сформулировать свои требования к приложению. Бывает, что разработка осуществляется при отсутствии ясного понимания, каким должен быть конечный результат — есть общее видение направления движения, и иногда решения принимаются не "исходя из предыдущего опыта", а для продуцирования оного. После чего представления заказчика о прекрасном могут резко поменяться, а ваши наработки — резко потерять актуальность.

Practice makes perfect

Корректность требований, предъявляемых к приложению, может быть подтверждена только после некоторой обкатки имплементации этих требований в очередной версии приложения. Чем меньше времени от формулировки требования до использования его имплементации, тем раньше можно оценить успешность принятого решения.

Другими словами, стратегия “тяп-ляп — и в продакшн” может быть вполне оправдана, если в результате ее использования некоторый набор полезного функционала растет, а набор бесполезного, а то и откровенно вредного функционала наоборот — исчезает. Разумеется, "тяп-ляп стратегия" работает только для спиральной модели разработки и только для высоко адаптивных приложений. Поэтому web-приложение должно попадать в альфа-бета-гамма-… эксплуатацию как можно раньше, а цикл внесения изменений должен быть как можно короче.

Там на неведомых дорожках…

Чем хороши популярные продукты? Как минимум тем, что основной функционал в них не содержит ошибок, а если вдруг какие регрессии и вылазят, то об этом становится быстро известно, и их тут же исправляют. Вот только относится это только к основному функционалу и только к популярным продуктам. Миллионы пользователей шагают по одним и тем же “функциональным тропам”, вытаптывая их до состояния асфальта. Но стоит свернуть с таких троп чуть в сторонку и можно увязнуть по горло в трясине даже в самом популярном продукте.

Как натоптать дорожки в продукте, в котором нет миллионов пользователей? Самим становиться такими пользователями. Это только хороший драгдилер не должен сам использовать то, что он продает. Хорошие разработчики просто “обязаны употреблять” свой продукт. И не только сами разработчики — члены их семей, друзья, знакомые, знакомые друзей и друзья знакомых. В общем, все, до кого можно дотянуться и у кого есть интернет, все должны принять участие в использовании создаваемого web-приложения с как можно более ранней стадии.

Если же у разработчиков нет обширных социальных связей, то им приходится полагаться на Selenium и ему подобные продукты. Сценарии автоматического тестирования вполне могут заменить небольшую толпу пользователей, но при этом достаточно сильно снижают адаптивность самого приложения — приходится изменять не только функционал приложения, но и сценарии проверки этого функционала.

Обработка ошибок

Когда-то одним из признаков хорошего ПО являлось наличие “защиты от дурака”. Бытовало мнение, что любая последовательность нажатия клавиш на клавиатуре или одновременной нажатие любой их комбинации не должны приводить к аварийному завершению программы. В силу чего разработчику приходилось думать не только о том, как обрабатывать ожидаемые данные, но и о том, к чему приведет обработка неожиданных данных.

Сейчас web-приложения стали настолько многоуровневые, что можно уже не сильно заботиться о подобном аспекте. Я не имею в виду, что можно забить на SQL injection или на CSRF-атаки, я всего лишь имею в виду, что если при сохранении в базе данных о новом пользователе по каким-то причинам не поступила информация об обязательном email’е клиента, нет необходимости формировать user-friendly сообщение об ошибке — достаточно того исключения, которое выбросит среда исполнения (типа “Integrity constraint violation”).

Если приложение работает в ожидаемом окружении с ожидаемыми данными, то подобных ошибок не бывает. Ошибки возникают тогда, когда используются неожиданные данные или сложилось неожиданное окружение. В такой ситуации гораздо важнее как можно раньше отреагировать на неожиданные данные или неожиданное окружение и либо добавить валидацию входных данных (валидация — это бизнес-логика, а не обработка ошибок), либо ввести обработку неожиданного состояния, переведя его в разряд ожидаемых.

Информация, передаваемая программой человекам в сообщении об ошибке, должна в первую очередь быть предназначена для человеков-разработчиков, а не для человеков-пользователей.

Максимальной задачей человека-пользователя является создание issue о “какой-то фигне, произошедшей при сохранении данных” с приложением скриншота и сообщения об ошибке. А лучше даже этого ему не доверять — web-приложение и само может рапортовать о неожиданной ситуации и создавать issues для человеков-разработчиков. Человек-пользователь будет даже благодарен, если увидит сообщение типа “произошла какая-то фигня, разработчикам сообщили, они уже работают, как поправят — стукнут по email’у, приносим свои извинения за неудобства”.

Для него гораздо важнее получить сообщение об исправлении мешающей ему ошибки через разумное время (минуты, часы, дни), чем подробное описание того, что именно произошло в приложении, и дружелюбное объяснение, почему именно его запрос не может быть обработан именно в данный момент. Разумеется, issues не должны стоять в очереди неделями или месяцами — если по каким-то причинам разработчикам не удалось подойти к проблеме в течение, допустим, полугода, то можно смело выбрасывать такую проблему — либо она уже неактуальна, либо повторится позднее (уже повторилась), создав новый issue на ту же тему (и не один).

Ориентированность на разработчика

Как я уже отметил, web-приложения должны быть адаптивными. Кто не успел измениться — вылетел из обоймы. Поэтому web-приложения должны быть ориентированы не на конечного пользователя, не на владельца бизнеса, web-приложения прежде всего должны быть ориентированы на разработчика (кто в этом не уверен — просто нажмите Ctrl+Shift+I).

Приложение подстраивается под конечного пользователя не по требованию владельца бизнеса, а потому что его изменил разработчик. Чем раньше разработчик поймет, где что и на что ему нужно изменить, тем раньше конечный пользователь получит то, что по мнению владельца бизнеса он хочет иметь. Поэтому приоритетом в web-разработке должен быть понятный код, а не код минифицированный, код красивый или код быстроработающий.

Понятным код должен быть не только во время его написания, чтения, но и во время отладки, и во время тестирования. Это не только за минификацию/обфускацию/транспиляцию я сейчас говорю, но в том числе и за множество точек возврата в методе, и за текучий интерфейс, и за отсутствие ID у значимых элементов DOM’а. Все эти штучки весьма оживляют и без того занятный процесс отладки и тестирования кода.

Я разделяю понятия “программист” и “разработчик” — хороший программист не должен заниматься настройкой окружения для приложения, хороший программист не должен читать логи приложения и понимать, "почему в них написано именно то, что в них написано и откуда это могло взяться, если этого взяться ниоткуда не должно было", и хороший программист не обязан копаться отладчиком в дебрях написанного не им кода. Это все работа разработчика. Именно на него должно быть ориентировано web-приложение. Более того, оно должно быть ориентировано на

Посредственного разработчика

Код, обычно, пишется гением — творческой личностью, полностью осознающей масштабы решаемой задачи и выхватывающей рентгеновским зрением своего разума мельчайшие ее нюансы. А изменяется — человеком, который не только нюансов не улавливает, но даже не всегда понимает, для чего этот код писался изначально. И ведь, зачастую, это один и тот же человек. Кто пробовал изменять свой код в проекте, к которому не прикасался больше полугода, тот понимает, что я имею в виду.

Web-приложение должно позволять модифицировать себя не только выпавшим из контекста разработчикам, но и тем, кто вообще не видит общего контекста задачи. Поэтому в помощь посредственному разработчику должно идти все — описание бизнес-функций в комментах кода, “говорящие” наименования для переменных/функций/классов, структурирование файлов проекта и структурирование кода в отдельном файле, использование возможностей IDE (inline documentation, autocomplete, hierarchy browsing), кросс-ссылки на связанные по контексту файлы (в том числе и для @deprecated аннотаций).

Именно за такие вот маленькие “соломинки” хватается “утопающий” в модифицируемом коде разработчик, когда необходимо в сжатые сроки восстановить контекст, для которого был создан код, сопоставить его с новым контекстом и понять, какие изменения нужно внести, чтобы измененный код начал работать в новом контексте и не порушил те области старого контекста, которые не перекрылись рассматриваемой областью нового.

И, разумеется, тесты — если гений позаботился о написании тестов, для проверки своей реализации функционала, то даже самый посредственный разработчик сможет их запустить и убедиться, что его правки не повлияли на работу гения.

Модульность

Разбиение приложения на модули — это принцип, древний как мир. Декомпозиция позволяет ограничить контекст применения отдельного модуля (группы модулей), облегчая жизнь посредственному разработчику, и позволяя гениям строить более сложные программные комплексы. Каждое web-приложение, претендующее на звание сложного приложения, так или иначе состоит из модулей. Модуль — это и отдельная функция или замыкание (JS scope), и отдельный класс, и отдельный файл, и группа файлов с определенной структурой, и эта же группа файлов, закатанная в архив, и группа архивов.

Любое современное приложение (не только web) зависит от множества различных внешних зависимостей для работы с которыми придумано множество инструментов — rpm, dpkg, ant, maven, PEAR, composer, npm, requirejs, browserify. Возможно, когда-нибудь появятся репозитории и для web-модулей — компонентов для сборки web-приложений (плагинов/расширений, а не то, что имеет в виду java или requirejs). Пока же создание очередного web-приложения зачастую начинается с проектирования собственной структуры данных для аутентификации пользователей.

Тем не менее, используем ли мы сторонние модули в своем web-приложении или пишем свои — но наше приложение целиком и полностью состоит из модулей. И чем лучше у нас продумана структура модулей, тем более сложные приложения можно строить на их основе. Зачастую, для создания очень сложных композиций нужны очень простые, даже примитивные, правила — понятные не только посредственным разработчикам, а всем, кто так или иначе может поучаствовать в создании этой композиции. Например, двоичная система.

Муравейник

Именно правила позволяют муравьям сосуществовать единым сообществом и возводить конструкции, превышающие их рост в сотни и тысячи раз. Именно правила позволяют людям создавать программные комплексы в тысячи раз сложнее тех, которые могли быть построены силами одного человека.

Эти правила могут быть оформлены в виде стандартов (ISO, RFC) или оформлены менее формально, или даже совсем неформально. Тем не менее именно эти правила позволяют разработчикам взаимодействовать друг с другом, строить свои проекты на базе других проектов (библиотеки, фреймворки), связывать одни проекты с другими проектами. Общее понимание правил делает возможным поддержку одними (администраторами) приложений, созданных другими (разработчиками). Даже использование приложений требует общего понимания базовых правил (кто пробовал открыть файл по Ctrl+O в IBM Visual Age, а?).

Современное web-приложение — это композиция усилий множества “муравьев”, большая часть из которых в глаза не бросается (начиная с двоичной системы и вплоть до браузера). Мы, пользователи, замечаем только конечные усилия конкретных разработчиков, реализаторов наших желаний. Мы, пользователи, зачастую хотим “нечто этакое”, совершенно не задумываясь о всем том стеке технологий, на котором базируется приложение, о том, что из нами перечисленного делается в два клика, а что — с перетряхиванием структур данных. Мы хотим то, чего нет у других, пусть и не прямо сейчас, но как можно скорее.

И как пользователи мы совершенно правы в своем нежелании погружаться в детали реализации, но вот как разработчики мы должны понимать не только весь стек используемых технологий, но и обеспечить его адаптацию под постоянные изменения желаний конечных пользователей (или представления заказчика web-приложения о таковых желаниях). Т.е., разработчики на вершине иерархии “муравейника” (возле конечного пользователя), должны не только использовать плоды труда своих коллег на более нижних уровнях, но и должны иметь возможность донести потребности пользователей (feedback) и внести свои коррективы в более нижние уровни.

Специализация, унификация, обобществление — вот те киты, которые, я надеюсь, когда-нибудь позволят создать для web-приложений модуль аутентификации, аналогичный утилите grep в nix-операционках, а создание web-приложений станет больше похожим на компоновку linux-дистрибутивов.

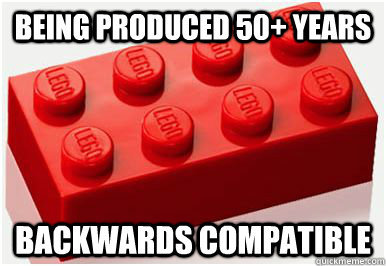

Обратная совместимость

А эта главка добавлена специально для будущих разработчиков Magento 3, ежели таковые вдруг объявятся. Требованию обратной совместимости зачастую должны удовлетворять все принятые решения по проекту. Это если и не Священный Грааль, то вполне себе даже “королевское” требование. Но… обратная совместимость — враг адаптивности. Поэтому коротко.

Резюме

Современное web-приложение:

- изменяется столько, сколько существует;

- является совокупностью усилий множества людей, даже если конечным разработчиком является один человек;

- собирается из множества модулей, изрядная часть которых используется в других web-приложениях;

- взаимодействует с другими web-приложениями по определенным правилам;

- должно быть весьма дружелюбно не только к конечному пользователю, но и к своим разработчикам;

- не обязано быть совместимым со своими предыдущими версиями (dependency managers в помощь, как говорится);

Спасибо тем, кто дочитал. Текущее мнение автора может не совпадать с вышеизложенным.

P.S. Почему "С лупой на слона"? Когда погружаешься в дебри кода, рассматриваешь "под увеличительным стеклом" причудливые изгибы реализации очередного "слона", так сразу и не поймешь, где ты находишься — в основании хобота или в основаниии хвоста.

Комментарии (23)

http3

19.01.2017 23:58Поэтому приоритетом в web-разработке должен быть понятный код, а не код минифицированный, код красивый или код быстроработающий.

+1 за понятный код.

Иначе получается трудноподдерживаемый монстр, который поддерживает армия программистов.

И сложность все время только возрастает. :)

Пока же создание очередного web-приложения зачастую начинается с проектирования собственной структуры данных для аутентификации пользователей.

Говорят, эту проблему решают фреймворки. Или нет? :)

flancer

20.01.2017 00:57Говорят, эту проблему решают фреймворки. Или нет? :)

нет :(

Delneg

20.01.2017 08:21cookiecutter https://github.com/pydanny/cookiecutter-django

Прекрасно решает эту, а также много других проблем. Писать велосипеды для авторизации и прочего каждый раз — не найс.

flancer

20.01.2017 08:40-1Я надеюсь, мы все-таки говорим за аутентификацию — она несколько до проблемы авторизации стоит. Сначала мы узнаем, с кем имеем дело, а у же потом — какие у него права доступа и к чему.

Cookiecutter Django is a framework for jumpstarting production-ready Django projects quickly

Допускаю, что cookiecutter прекрасно решает эту проблему для Django-проектов. Это как Ruby on Rails, только Django. А если ваш заказчик настаивает, чтобы backend вашего web-приложения был написан на PHP/Java/C#/JavaScript/… — какие фреймворки с готовой аутентификацией вы мне посоветуете? Или, допустим, ваш заказчик хочет иметь в своем web-приложении двухфакторную аутентификацию (через SMS — самый распространенный вариант)? Это ведь тоже уже достаточно "велосипед" — кукикаттер имеет решение этой проблемы хотя бы для Django-проектов?

whitedemon9

20.01.2017 13:18Без проблем, думаю под каждый язык есть достаточно развитый фрэймворк. Под c# есть Asp.Net MVC со встроенной аутентификацией\авторизацией, которую при желании можно кастомизировать как душе угодно.

flancer

20.01.2017 13:21Было бы любопытно сравнить предлагаемые структуры данных, обеспечивающие аутентификацию, допустим, в Asp.Net MVC и в cookiecutter.

Vlad_fox

20.01.2017 14:59добавил бы в подборку «аспектов»:

— для серьезно-сложных разработок не забывать о хорошем тестировании (TDD)

— предпочитать готовые фреймворки и библиотеки разработке велосипедов с нуля (за редкими исключениям)

«аспект» адаптивность хорошо бы заменить другим, так как это понятие зарезервировано в области веб-решений под понятие гибкой работы фронта на разных устройствах (разные ОС, браузеры, разрешения екранов и тп). Например, обеспечение легкой модифицируемости архитектуры и кода ПО.

направление мысли хорошее — надо находить время рефлексивно охватывать то, над чем рутинно трудишься.

А поделиться своей рефлексией с другими — вдвойне полезно и нужно.

flancer

20.01.2017 16:17Спасибо за дополнения, коллега Vlad_fox.

Я, возможно не очень явно, тему тестирования затрагивал в "Там на неведомых дорожках...". TDD входит в конфликт с первыми двумя пунктами — приспосабливаемость (раз уж "адаптивность" устойчиво ассоциируется с версткой) и неопределенность. Поэтому у меня к нему очень настороженное отношение. Безусловно полезная вещь при наличии ресурсов и ясного представления о предмете разработки. При недостатке ресурсов или отсутствии ясного понимания что и как делать TDD становится обузой или тормозом. Но тестирование в том или ином виде (и лучше автоматическом) быть обязано — иначе "асфальт не натоптать" (если только толпы пользователей не запустить).

Необходимость использования готовых фреймворков и библиотек я пытался отразить в пунктах "Модульность" и "Муравейник". Тоже, наверное, достаточно неявно. Пока что мы даже на уровне данных еще не имеем каких-либо стандартов для даже таких древних "велосипедов", как аутентификация. Хотя, казалось бы, почему бы не выработать одну-две-три схемы для подобной структуры? Сколько я различных названий видел для первого поля аутентификационной формы — login, user, username, email. Можно ведь описать в XSD типовые структуры данных (одно- и двух-факторная аутентификация, с уникальным email'ом у пользователя или группой email'ов, с физическим представителем юридческого лица и т.д.) и преобразовывать структуру в SQL/NoSQL/Files/InMemory/… В Java подобные попытки делались. Я понимаю, что зафункционалить все стандартно на различных языках программирования невозможно, но на уровне структур данных можно найти консенсус, разве нет? Хотя наверно, проще написать свой "велосипед" на тему аутентификации, чем всем вместе договориться использовать единую схему данных.

michael_vostrikov

21.01.2017 09:35Пока же создание очередного web-приложения зачастую начинается с проектирования собственной структуры данных для аутентификации пользователей.

flancer

21.01.2017 10:43Спасибо, коллега! Приятно видеть, что в PHP-среде есть подвижки в этом направлении. Вытащил в том или ином виде структуры данных для каждого из модулей:

yii2-user:

/** * User ActiveRecord model. * * @property bool $isAdmin * @property bool $isBlocked * @property bool $isConfirmed * * Database fields: * @property integer $id * @property string $username * @property string $email * @property string $unconfirmed_email * @property string $password_hash * @property string $auth_key * @property string $registration_ip * @property integer $confirmed_at * @property integer $blocked_at * @property integer $created_at * @property integer $updated_at * @property integer $last_login * @property integer $flags * * Defined relations: * @property Account[] $accounts * @property Profile $profile * * Dependencies: * @property-read Finder $finder * @property-read Module $module * @property-read Mailer $mailer * * @author Dmitry Erofeev <dmeroff@gmail.com> */

FOSUserBundle:

/** @var mixed */ protected $id; /** @var string */ protected $username; /** @var string */ protected $usernameCanonical; /** @var string */ protected $email; /** @var string */ protected $emailCanonical; /** @var bool */ protected $enabled; /** @var string The salt to use for hashing. */ protected $salt; /** @var string Encrypted password. Must be persisted.*/ protected $password; /** @var string Plain password. Used for model validation. Must not be persisted. */ protected $plainPassword; /** @var \DateTime */ protected $lastLogin; /** @var string Random string sent to the user email address in order to verify it.*/ protected $confirmationToken; /** @var \DateTime */ protected $passwordRequestedAt; /** @var Collection */ protected $groups; /** @var array */ protected $roles;

Laravel:

Schema::create('users', function (Blueprint $table) { $table->increments('id'); $table->string('name'); $table->string('email')->unique(); $table->string('password', 60); $table->rememberToken(); $table->timestamps(); });

ZfcUser:

CREATE TABLE user ( user_id INTEGER PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT NOT NULL, username VARCHAR(255) DEFAULT NULL UNIQUE, email VARCHAR(255) DEFAULT NULL UNIQUE, display_name VARCHAR(50) DEFAULT NULL, password VARCHAR(128) NOT NULL, state SMALLINT ) ENGINE=InnoDB;

По ним можно видеть, какую функциональность в дополнение к аутентификации (не)предлагает соотв. модуль для соотв. фреймворка. Вполне возможно с одним фреймворком можно (будет) использовать разные модули с различными схемами данных, обеспечивающими различный функцонал (базовый, расширенный, специализированный). И вполне возможно, различные модули для различных фреймворков будут имплементировать одинаковые структуры данных. И вполне возможно, что эти структуры данных будут одинаковы не только для различных модулей различных PHP-фреймворков, но и для аналогичных модулей Java/C#/Python/… фреймворков.

Какая разница, на чем написан server side, если он работает с MySQL/Postrgres/MongoDB/Oracle/… и решает одни и те же задачи (authentication, password management, etc.)? Структуры данных должны соответствовать решаемым задачам, а не тому языку, на котором происходит обработка этих данных.

kk86

Really?

https://www.quora.com/How-did-prehistoric-humans-kill-mammoths

poxu

В общем-то даже тот факт, что мозги кроманьонцев в среднем большего размера, чем у современного человека намекает, что тогда интеллект был в целом более востребованным.

flancer

Отсутствие у кроманьонцев развитой транспортной системы как бы тоже намекает, что с плохой дыхалкой мамонта не догнать, а без развитой мускулатуры разобранную тушку к месту поедания не переместить. Хотя я и допускаю, что особо высокоинтеллектуальные кроманьонцы вполне могли создавать ситуации, когда мамонты добровольно приходили на порог их жилищ и самоубивались, дабы совершенно исключить применение грубой физической силы со стороны древнейшей интеллигенции. Остальным же, не столь интеллектуальным, приходилось убалтывать последних неандертальцев понапрягаться физически вместо себя. Возможно от этого, кстати, неандертальцы и вымерли — от перенапряжения. Когда-нибудь британские ученые осветят и этот вопрос.

poxu

Я не очень хорошо понял, что вы хотели сказать.

Создаётся впечатление, что вы не согласны с тем, что интеллект ранее был более востребован, чем сейчас и думаете, что гораздо больше была востребована физическая сила и дыхалка.

И у вас сарказм. В этом ключе и буду отвечать.

Касательно дыхалки, столь необходимой для охоты на мамонта

Сейчас мамонтов нет, но есть слоны. И пигмеи на них охотятся.

Они подстерегают животное, перерезают ему сухожилия, а потом протыкают вену на хоботе.

Без дыхалки тут действительно непросто.

Касательно транспортировки

Конечно, транспортировать мамонта труднее, чем сидеть на диване, но вооще разделил на части и понёс.

Касательно кроманьонцев, убалтывающих неандертальцев

У среднестатистического неандертальца мозг был ещё крупнее, чем у среднестатистического кроманьонца.

Так что поди ты такого уболтай.

Ну и в общем про мышцы и мозги

Есть такой специальный ген, который включает увеличение количества мыщечной массы.

Так вот, у человека он выключен. Британские учёные считают, что еды хватало либо для того, чтобы кормить мышцы, либо для того, чтобы кормить мозги. Те, кто кормил мышцы — не выжили. Такие дела

flancer

Приятно наблюдать, как вы разбиваете в пух и прах выссказывания вашего оппонента, хоть и не очень хорошо понимаете, о чем это он.

poxu

В моём коментарии, сразу после признания того факта, что я не очень хорошо понимаю, что вы хотели сказать, написано как я всё-таки понял ваш коментариий, пусть и не очень хорошо. Я, честно говоря, ожидал, что вы прочитаете мой коментарий и хотя бы скажете, правильно ли я вас понял и как надо вас понимать, если я понял вас неправильно. Но, к сожалению, этого не случилось.

flancer

Если вы хотите что-то узнать — задайте вопрос. В ваших комментах нет ни одного вопроса.

poxu

Что вы хотели сказать в коментарии ?

flancer

Что статья про web-приложения, а не про кроманьонцев.

poxu

Пожалуй, способ донести вашу мысль более туманно, придумать было непросто.

Кроме того, если приглядеться — в статье про веб-приложения в качестве заглавной картинки — кроманьонцы, которые охотятся на мамонта. И тут же утверждение, что они полагались в основном на физическую силу.

Об этом, собственно, ветка коментариев. Зачем вы в ветке коментариев, посвящённой вопросу о том, нужен интеллект для охоты на мамонтов, или нет, написали, что статья про веб-приложения :)?

flancer

Потому что статья про web-приложения. И если приглядываться внимательнее, то на картинке — персонажи из компьютерной игры Far Cry (компьютерная графика бросается в глаза даже тем, кто в принципе не знает, что такое компьтерная графика). Зачем вы с коллегой kk86 в статье про web-приложения с КДПВ из компьютерной игры начали обсуждать необходимость интеллекта в охоте на мамонтов — это вопрос из раздела "загадочные тайны безграничной Вселенной". Ну, коллега, допустим, блеснул знанием английского. А чем блеснули вы?

poxu

Я вижу вы не думали, что КДПВ привлечёт внимание. Неожиданно, понимаю :). Действительно, кто бы мог подумать, что кто-нибудь обратит внимание на картинку для привлечения внимания, не говоря уже о тексте, который к ней прилагается. Я, кстати, думаю, что дело именно в нём. Про тираннозавра из раздела адаптивность вот никто ничего не сказал, потому что расположенный рядом с ним текст не имеет с картинкой ничего общего.

Хотя, наверное, на ваш вопрос можно ответить проще и короче. За нашим с kk86 обсуждением необходимости интеллекта в охоте на мамонтов в комментариях к статье про веб-приложения стоит та же загадочная и таинственная сила, что побудила вас в начале статьи про веб-приложения рассуждать о необходимости интеллекта в охоте на мамонтов и даже вставить туда картинку с мамонтами и кроманьонцами. Мистика :). Особенно мистически всё выглядит, если учесть, что мамонты и кроманьонцы из компьютерной игры. Это же всё в корне меняет!

Ну и это. kk86 блеснул своей эрудицией в области жизни первобытных людей, а не знанием английского языка. Могли бы заметить и оценить :(. Хотя, возможно для вас знание английского — серьёзное достижение, по сравнению с которым пещерные люди просто чушь, не стоящая внимания.

flancer

Really?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0