— Привет, ребят! Как вы попали в «Школу 21»? Как решились на такой поворот?

Артем: До «Школы 21» я учился на первом курсе магистратуры в университете в Санкт-Петербурге и работал в концерне НПО «Аврора», который создает оборудование для военно-промышленного комплекса. Работал инженером, в соответствии со своим дипломом бакалавра — направление «Управление в технических системах», профиль «Управление судовыми электроэнергетическими системами и автоматика судов». Если не углубляться, то занимался настройкой оборудования. Выбрал такую специальность, потому что на нее хватило баллов ЕГЭ. Романтики мало. А вообще еще со школы хотел заниматься программированием.

Артем: До «Школы 21» я учился на первом курсе магистратуры в университете в Санкт-Петербурге и работал в концерне НПО «Аврора», который создает оборудование для военно-промышленного комплекса. Работал инженером, в соответствии со своим дипломом бакалавра — направление «Управление в технических системах», профиль «Управление судовыми электроэнергетическими системами и автоматика судов». Если не углубляться, то занимался настройкой оборудования. Выбрал такую специальность, потому что на нее хватило баллов ЕГЭ. Романтики мало. А вообще еще со школы хотел заниматься программированием. Однажды летом от чат-бота Сбера пришла новость о «Школе 21». Я пробежался по ней, добавил в закладки и забыл. В октябре снова где-то наткнулся на эту школу, стал копать глубже. Увлекся, прошел первые тесты, через несколько часов пригласили на личное собеседование. Рассказал девушке, что нам нужно будет съездить в Москву — со стороны это наверняка выглядело какой-то непонятной авантюрой. Съездил, прошел личное собеседование, получил письмо о зачислении в «бассейн» (интенсивный курс обучения программированию — 4 недели по 10-14 часов в день, по итогам которого можно поступить на длительное обучение).

И вот поворотный момент. Или сейчас изменяешь жизнь и занимаешься в будущем тем, что действительно нравится и вдохновляет. Или остаешься в университете на специальности, которая не очень интересна, и занимаешься этим дальше по жизни. Решил рискнуть. Работодатель вошел в положение, без проблем отпустил и дал отпуск на все время «бассейна». По поводу университета не запаривался, предварительно по максимуму все позакрывал и просто уехал. Прикинул, что если со «Школой 21» не выйдет, то за пару месяцев успею позакрывать все, что осталось.

Прошел бассейн, вернулся в Питер. Был в третьей волне студентов. В понедельник был крайний срок ответа по зачислению. Переживал, даже начал делать лабораторные работы для университета. Но когда пришло письмо о зачислении, закрыл все и расслабился.

На следующий день я с утра приехал на работу и написал заявление об увольнении. Было немного жалко, коллектив там очень хороший. Но этим одним этим сыт не будешь. Приехал в «Школу», подписал договор. В итоге пришлось отказаться от вуза и работы, уехать от друзей и девушки.

Кирилл: Я приехал со Ставрополя, это примерно 1500 км от Москвы. Все началось с того, что я недобрал баллов по ЕГЭ, и это обрушило мои планы по поступлению в ВШЭ (Высшую школу экономики). Подвело сочинение по литературе. Начал гуглить «как поступить в вуз без ЕГЭ» и нашел «Школу 21».

Кирилл: Я приехал со Ставрополя, это примерно 1500 км от Москвы. Все началось с того, что я недобрал баллов по ЕГЭ, и это обрушило мои планы по поступлению в ВШЭ (Высшую школу экономики). Подвело сочинение по литературе. Начал гуглить «как поступить в вуз без ЕГЭ» и нашел «Школу 21».То, что я прочитал, показалось мне убедительным, но нужно было еще убедить родителей. Как доказать им, что это лучше вуза? Я много рассказывал им про французскую «Школу 42». Они послушали-послушали и сказали: «А может, все-таки через год попробуешь?» В итоге родителей сразу не уговорил, просидел месяц дома и в первый поток «Школы 21» не попал. Через месяц меня сильно подогрели отзывы первого потока, и родителей я все-таки уговорил. Поехал на вторую волну.

Сначала на «бассейне» было жутко тяжело, я вообще не понимал, что делать. Познакомился со знающими ребятами. Мы делали проект день, два, все было хорошо, все успели сдать. На третий день снова был дедлайн, и я не успел, так как стало сложнее. На четвертый все повторилось, дедлайны начали накапливаться. Психанул, даже засобирался домой. Но потом успокоился и понял, что это мой единственный шанс. К тому же, после традиционного образования это все равно было похоже на мечту — сам распределяй время, прокачивай скиллы. Прямо как в MMORPG.

По трем экзаменам в «бассейне» получил совсем низкие баллы. Но они постепенно росли — сначала 15, потом 17, потом 22 балла. С таким переменным успехом думал, что после «бассейна» придется возвращаться в Ставрополь. Но через месяц, как подарок судьбы, пришло приглашение!

Со временем, кстати, мы заинтересовались критериями приема в «Школу 21». Есть много предположений на эту тему, никто точно не знает. Говорят, критериев всего 15. Говорят, «Школа 21» заинтересована больше в людях без особого бэкграунда, чтобы не надо было переучивать людей, но это не точно, поэтому если вы собираетесь поступать, не стоит таить свои реальные знания.

Настя: Год назад я закончила бакалавриат ВШЭ, факультет востоковедения, специализация «Япония и японский язык». После университета пошла работать в крупную японскую компанию в Москве.

Настя: Год назад я закончила бакалавриат ВШЭ, факультет востоковедения, специализация «Япония и японский язык». После университета пошла работать в крупную японскую компанию в Москве.Проработала там почти год. Это было невероятно скучно. Да, общаешься с японцами, но надо постоянно вникать в какие-то схемы инвестиций, логистики, продаж. Причем в ракурсе поставок полиметилметакрилатов и пестицидов. 20% времени люди реально что-то делают, а 80% — пишут, что и зачем они сделали. Думаю, это общая проблема крупных компаний вообще и японских отдельно, но кое-что зависит и от отрасли. Ждала конца рабочего дня как праздника, невыносимо. Хватило меня на полгода, в этот момент, несмотря на хорошую зарплату и коллег, я твердо решила что-то менять в жизни.

Объявление о «Школе 21» увидела в «Ведомостях» — ее и другие газеты мне нужно было читать по работе. Долго все это витало на уровне прикольной идеи, как и многие другие судьбоносные вещи в моей жизни. Решила попробовать. Вообще, долгое время я считала себя чисто гуманитарием, у меня в семье целая династия гуманитариев. В школе мне нравилась математика, информатика, но считалось само собой разумеющимся, что я пойду на какой-нибудь гуманитарный факультет. Даже не думала сдавать ЕГЭ по информатике. Но в конце университета стала задумываться: почему бы не попробовать себя в программировании? Ведь это именно тот тип работы, который я люблю, когда есть конкретная проблема, и ищешь максимально эффективное решение. Не сидишь за бумажками, не убеждаешь людей купить именно ваш продукт.

Хотя у меня не было фоновых знаний по программированию, первые вступительные тесты я смогла пройти без проблем. Первый был на память, на повторение комбинаций из зажигающихся квадратов. Когда дошло до комбинации из 64 квадратов, я уже завалила тест. Второй тест был на подбор алгоритм *название*, который приведет курсор из точки А в точку Б. Тест был разделен на уровни, нужно было пройти максимум за час, и я прошла 12 уровней. Мне показалось, что я сдала не очень хорошо, но потом прошла, пришла на личное собеседование и попала в «бассейн».

Сейчас учусь и чувствую, что мне не хватает теоретических знаний — в матане, тервере, комбинаторике. Все-таки у многих ребят такие знания уже есть. В бассейне из-за этого мне нужно больше остальных трудиться, и в среднем я проводила за занятиями по 14 часов все 28 дней. Это было хорошее испытание для меня, моих близких, моего мужа, который все это время меня не видел — я жила словно отшельник.

«Бассейн» меня физически вымотал, но до последней недели я не чувствовала усталости. Единственное, о чем сожалела, — это нехватка времени. Не успеешь сделать одно задание, уже дают следующее. Если не разобрался в предыдущем, нужно догонять, объединять. В общем, было трудно, но чертовски классно.

Максим: В школе я немного занимался информатикой, брал какие-то связанные курсы на Coursera, общался с друзьями на эти темы. Но вплотную не изучал. Я получил гуманитарное образование госслужащего, года три еще работал моделью в Европе и России. После вуза пошел в армию. Интересно, что в армии, хоть у меня была спортивная подготовка и навыки работы с бумагами, самыми полезными оказались базовые навыки программирования.

Максим: В школе я немного занимался информатикой, брал какие-то связанные курсы на Coursera, общался с друзьями на эти темы. Но вплотную не изучал. Я получил гуманитарное образование госслужащего, года три еще работал моделью в Европе и России. После вуза пошел в армию. Интересно, что в армии, хоть у меня была спортивная подготовка и навыки работы с бумагами, самыми полезными оказались базовые навыки программирования.После армии задумался, что делать дальше. Карьера модели уже не привлекала — наверно, возраст не тот, да и вообще не моя сфера. С госслужбой был некоторый опыт — успел понять, что это скучно, неинтересно и бесполезно. А вот программировать было интересно — это созидание, это на хайпе. Стал искать варианты, нашел техническую магистратуру, несколько интересных курсов. Но это не оправдывало ожидания, не чувствовал нужной отдачи.

В этот момент друг прислал информацию о «Школе 21». Прошел первые тесты на память, алгоритмы, потом пригласили на встречу и на «бассейн». Только там я понял, на что подписался, но это было здорово. Не скажу, что чем-то пожертвовал — я целенаправленно шел к тому, чтобы что-то изменить в жизни.

— Самые яркие впечатления о «Школе»? Что самое сложное в обучении?

Артем: Мне нравится, как здесь построено обучение. Полная свобода действий, могу прийти и уйти когда хочу — в классическом образовании этого не хватает. Могу заниматься с утра до вечера, по ночам. Могу не появляться неделями, но это скажется на успеваемости.

Самое сложное в «Школе 21» — это, наверно, поиск информации для выполнения заданий и проектов. «Школа 21» дает только направление, в котором стоит думать и искать. Впрочем, я считаю, что это правильней, чем предлагать пережеванный материал. Например, дают нам команду в bash, которая выводит список содержимого. А по заданию нужно вывести этот список отсортированный или еще как-нибудь кастомизированный. Чтобы понять, как вывести список с атрибутами, нужно уже копаться самому.

Настя: Во время «бассейна», кстати, с информацией было попроще. Были видеолекции от французских преподавателей, которые давали много важного. Теперь таких материалов нет. На каждую тему есть видео в одну-две минуты, где преподаватель описывает задания и изредка дает подсказки. Например, «вам может быть интересен алгоритм названия». Или «вот тут лучше использовать статические переменные». Все остальное — самостоятельно. Либо ищешь в интернете, либо общаешься с ребятами, которые сделали проекты.

Артем: Конечно, этот путь может привести тебя не совсем туда, куда нужно. Но во время какого-нибудь другого проекта в памяти может всплыть нужный алгоритм из тех, что ты уже где-то видел. Это сразу упростит задачу.

— Как организована учеба?

Артем: Мы приходим в кластеры когда хотим, садимся за любой компьютер и начинаем делать задания. Наши учетки все в интранете.

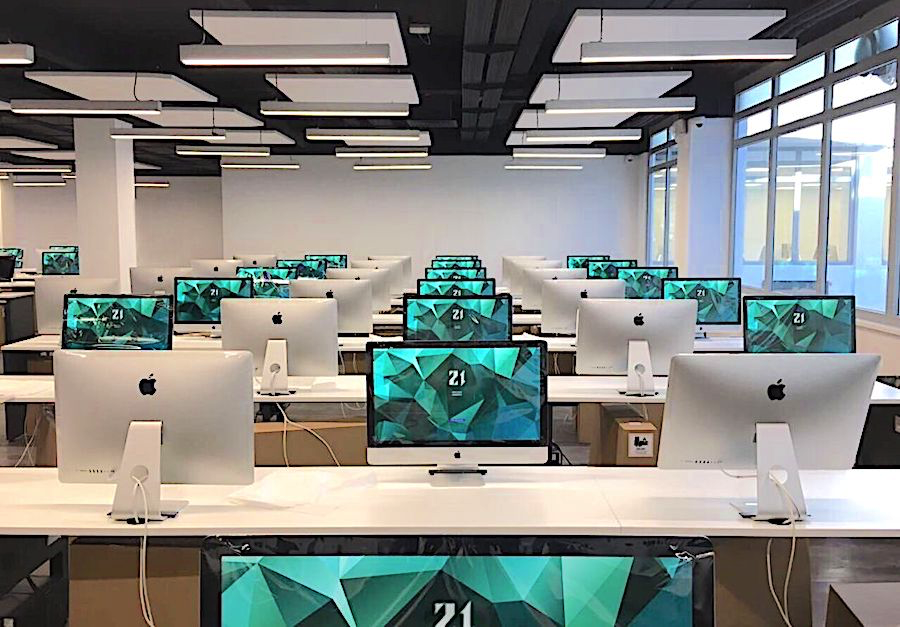

Настя: В нашей «Школе» четыре рабочих кластера-опенспейса, всего на этаже где-то 500 компьютеров. Сейчас больше, уже открыли третий этаж. Сервера в России и во Франции, все учебные данные там. Однажды на «бассейне» система сбойнула, все несохраненное поудалялось, и это научило нас не откладывать push.

У нас есть «бокалы» — технические специалисты, которые решают наши проблемы с оборудованием и время от времени занимаются троллингом. Если забыть выйти из учетки, велик риск, что тебе собьют кодировки, пропишут слоты на проверку на пару дней вперед, выйдут из каналов в Slack. Или еще как-нибудь поучительно напакостят.

Всего у нас в кампусе три этажа. Первый — раздевалки и ресепшн. Второй — основной, четыре класса с компьютерами, кухни, переговорки, большой атриум, а теперь еще и игровая комната с пинг-понгом. На третьем этаже тоже компьютеры — говорят, там тоже будут проходить «бассейны», экзамены.

Артем: Задания у нас доступны с любого устройства, но запушить можно только с подключенного к интранету iMac в классе. Можно весь проект сделать у себя на компьютере, а в «Школе 21» только сдать его и проверить. Но вообще так делать не стоит, упускаешь полезное общение.

Настя: У всех открыта статистика по реализованным проектам. Когда приходишь в класс, садишься и понимаешь, что твой сосед уже на два проекта впереди, это мотивирует. Сам начинаешь работать с утроенной силой. У нас четыре кластера, и обычно человек сорок в одном классе рядом с тобой сидит. Час пик обычно после шести вечера, когда люди освобождаются с работы. Но можно встретить кого-нибудь и в три часа ночи.

С соседями по рабочим местам мы организуемся небольшими группами по несколько человек, постоянно общаемся. Но ничего не мешает обратиться в другой кластер и что-нибудь спросить. Или поискать в общем чате тех, кто сделал проект.

Проекты оцениваются по системе peer-to-peer. Только после того, как проект оценят несколько человек, его будет оценивать программа. Система оценки не анонимная, так что рано или поздно ты со всеми перезнакомишься. Правда, однажды я столкнулась со мстительным парнем. Сначала я нашла ошибку у него в проекте и снизила ему оценку. Потом ему попался мой проект и он долго, очень долго выискивал в нем ошибку. Все-таки нашел и снизил оценку. Впрочем, я не против — эту проблему не нашли ни четыре других проверяющих, ни проверяющая программа, а это все-таки была ошибка, о которой надо знать. Но реакция у человека все же была необычная — как правило, никто не обижается на такие вещи.

Максим: Да, у нас классно организована геймификация. Помимо проектов есть ачивки, все оценивается в баллах и легко просматривается. И еще добавлю по времени. Нам рекомендуют выделять на учебу 40 часов в неделю, но там уже как получится. За первый год нам нужно набрать определенное количество баллов и таким образом прокачаться до 7 уровня. Затем каждый год будет новый порог по минимальному уровню, плюс обязательные стажировки.

— Да, давайте поговорим о будущем — стажировках, работе. Какие планы? Приглашают на стажировки или может даже на работу?

Максим: Пока нет, мы только пару месяцев учимся, кодим только на Cи. По плану мы должны защитить три общих проекта и только потом будем выбирать одну из четырех веток развития — unix, алгоритмы, графика, веб. Здесь в каждой ветке будут свои проекты, появится специализация, но в трех из четырех веток все равно придется работать на Cи. В таком акценте на Cи, пожалуй, недостаток «Школы 21», поскольку работодатель, наверно, будет спрашивать более прикладные вещи. Сейчас мы пишем на Cи, следим за утечками памяти и постигаем все детали низкоуровневого языка.

Кирилл: Я пока что стараюсь участвовать в интересных активностях, например, хакатонах, активно общаюсь с однокурсниками. Недавно собрали команду ребят из «Школы» и поучаствовали в ITHack, сделали VR-игрушку на Unreal — фоновые знания помогли. Получили приз — VR-шлем. Еще меня на хакатоне пригласили на стажировку в «СИБУР», даже без портфолио — подумаю над этим, когда доучусь до стажировок. Вообще слышал, что уже восемь компаний приходили за нашими ребятами на стажировку. Но пока что у нас низкий уровень, так что никого не взяли.

С февраля в «Школе 21» начнется новый цикл «бассейнов», которые будут проводиться каждый месяц-два. Подробная информация об условиях и форма заявки — на сайте.

Комментарии (30)

nonname

25.12.2018 18:40+1Несколько вопросов:

Почему именно си? Дальше будет что-то более прикладное?

Под проектом понимается что-то реальное или просто набор задач?

Хотелось бы подробностей что будет после базового обучения?

ArsBarsj

25.12.2018 19:43+2Си подходит для начала изучения программирования (некоторые из учеников не имели опыта в программировании вообще) и дает возможность понять основы. По мере обучения будут открываться бассейны с разными языками. В сложных проектах вы сами решаете на каком языке их писать и что использовать.

По мере обучения будут открываться новые проекты, как решения теоретических задач, так и практические (например написать printf и т.д. Финальные проекты типа своей игры, трояна, торрент трекера).

Тут нет понятия базового обучения, в определенный момент вам необходимо пройти стажировку в компании для получения доступа к следующим проектам. Судя по опыту других школ, кто то просто уходит после стажировки так и не окончив школу. Если вы хотите получить 21 лвл и сертификат уровня senior — придется пройти еще 1 стажировку.

p.s. сам я ученик этой школы, по моему мнению школа задает крутое направление обучения, при котором ты быстро прогрессируешь.

Palich239

25.12.2018 20:04Куда вы, простите, с этой бумажкой, на которой написано «Я — senior», собрались трудоустраиваться? В РФ при трудоустройстве ЭТО вам не поможет. Зачтется только ваше среднее образование. Да и вне РФ тоже…

ArsBarsj

25.12.2018 20:47Да, этот сертификат просто показывает на каком уровне вы закончили школу и для трудоустройства он ничем не поможет. Но до получения этого сертификата вы должны написать кучу проектов и пройти 2 стажировки по 17 и 25 недель. Как я писал выше некоторым за время этих стажировок предлагают место и они уходят из школы. И это намного лучше, чем выйти из универа без опыта и показывать свой диплом бакалавра. А в компании, где требуют обязательное наличие диплома я идти не планирую.

Palich239

25.12.2018 21:41+1Никто не мешает вам с куда большим толком поступить на заочку и с 3го курса (получив неполное высшее) работать по профессии = получать опыт и стаж. На выходе даже с бакалавра вы имеете год работы по профилю и диплом о высшем + возможность поступить в магистратуру (при желании, а в некоторых случаях, например, при повышении требований к вам во время карьерного роста, при необходимости). Вы не обязаны это знать, но все желающие и способные студенты уже во время обучения в той или иной форме пробуют себя в продакшене.

Reineke

25.12.2018 19:56+2Хоть и не учусь в школе 21, но являясь студентом другой школы системы 42, потому постараюсь ответить:

1) Си идёт первым языком как максимально простой в плане набора фич в языке, чтобы его мог быстро освоить тот, кто пришёл в школу не имея опыта в программировании до этого. При этом язык приучает к тому, что мало знать один только язык и если хочешь лучшего результата — надо учить что там под капотом. Так, первым проектом и вовсе идёт задача написать свою собственную реализацию libc и в дальнейших проектах каждый студент будет использовать именно её т.к. из имеющейся стандартной библиотеки можно использовать только системные вызовы. Это заставляет как минимум выучить из чего вообще состоит стандартная библиотека Си, а как максимум — даёт понятие как работают те или иные функции из неё и когда какую лучше использовать. В дальнейшем есть возможность взять проекты из разных направлений, где либо в задаче сказано какой язык использовать (есть проекты на PHP, C++, Java, Swift — эт из того, что помню), либо же даже есть проекты, позволяющие студенту самому выбирать язык. Забавно было относительно недавно наблюдать в слаке картину, как парень просил, чтоб кто-то согласился с ним делать командный проект на хаскеле :)

2) Проекты сугубо учебные, никаких коммерческих заданий. Но при этом задачи максимально приближены к реальным зачастую. Так, в веб-ветке задания состоят в написании своих веб-приложений по типу интернет-магазинов, простеньких соц.сетей и т.д. Есть проекты на написание различных мобильных приложений. При этом дерево проектов постоянно развивается и каждый может в этом поучавствовать. Так, у нас один из студентов проходил стажировку в циске. А вернувшись написал свой проект связанный с работой с API цисок. После это всё показали французам — они утвердили, теперь проект может взять любой студент.

3) Не знаю есть ли какие-то особенности именно у Школы 21, но у нас нет каких-то фишек типа «после учёбы тебя ждёт трудоустройство». Студент должен сам добиться успеха и даже места для стажировок каждый ищет сам. Хотя, при этом школа способствует этому, проводя различные нетворкинги с представителями ИТ-компаний и предлагая участие в различных проектах иногда. Так что общая схема такая: учишь си и вообще учишься программировать -> выполняя проекты, получаешь 7-ой уровень и выше -> ищешь стажировку и уходишь на полгода стажироваться -> добиваешь 14-ый уроень и уходишь на вторую стажировку -> по получении 16-го уровня получаешь «диплом» школы 42. В итоге у тебя есть от них подтверждение того, что ты окончил школу 42 и год реального опыта работы (2 стажировки по полгода). А дальше сам. Как-то так.

NFil Автор

26.12.2018 12:49Почему именно си? Дальше будет что-то более прикладное?

Си – язык программирования, поняв который, гораздо проще освоить какой-либо более высокоуровневый язык из семейства C-подобных: PHP, Python, Java, Java Script, Swift, C# и многие другие. Си содержит конструкции для циклов, условных операторов и т.д., аналоги которых есть практически во всех высокоуровневых языках. С другой стороны, используя Cи — можно работать с железом напрямую, что даёт хорошее понимание архитектуры ПК, что очень важно для задач фундаментального образования в сфере программирования, которое получают студенты в Школе.

Под проектом понимается что-то реальное или просто набор задач?/blockquote>

Выполняемые студентами проекты – это обучающие задачи, основанные на реальных вопросах и ситуациях, встречающихся в разработке и жизни. Одним из проектов в образовательном треке учащихся является стажировка (4-6 месяцев) и она представляет собой реальную задачу или несколько задач в выбранной студентом компании России, предлагающей стажировку.

Хотелось бы подробностей что будет после базового обучения?

После первых нескольких проектов (на которые уходит от 1 до 3 месяцев) студенты выбирают любое направление, в которое погружаются крайне глубоко: объектно-ориентированное программирование, алгоритмы, искусственный интеллект, графика, безопасность, данные и базы данные, и многие другие. Более того, независимо от выбора, учащийся может взять проект из любой другой ветки и направления, если какой-то проект кажется ему интересным и полезным.

SiliconValleyHobo

25.12.2018 20:19+1Какой-то писец. Гикбрейнс в квадрате и с пафосом. Почти как иннополис, только масштабом поменьше

Palich239

25.12.2018 20:25Я всё жду когда свою историю напишет выпускник этого дела, но, видать народ стесняется…

Reineke

26.12.2018 03:12Забавно, что 1,5-2 года назад интернет точно также пестрил сообщениями скептиков с тем же набором вопросов и выводов почему именно «не взлетит», когда открывалась такая же школа в Киеве. Особенно доставляли домыслы о том, что на самом деле это всё разводилово и готовые проекты бедных студентов потом продают за деньги, хех.

Для того, чтоб послушать истории выпускников, которые получили 16/21 уровень и сертификат — это вам к французам, если так интересно. Потому как у них школа 42 работает уже относительно давно и вполне успешно. В Киеве же в UNIT Factory, например, пока что есть только один выпускник из набора 2016 года. В 21, ясное дело их и вовсе нет, т.к. школа только начала функционировать. Бтв, студенты 2016-го года набора в UNIT Factory вполне успешно понаходили места для трудоустройства в совершенно разных ИТ-компаниях Украины, начиная от каких-то мелких стартапов и заканчивая топовыми продуктовыми и аутсорсовыми компаниями, вроде не жалуются :)

SiliconValleyHobo

26.12.2018 11:17Код манки может и хорошие получатся, флаг в руки

Общей мудрости это только не добавит

Palich239

25.12.2018 20:27+1Вопрос к автору статьи. Почему в названии вы ставите знак равенства между «школа 21» и ВУЗ?

EvilGenius18

25.12.2018 20:43-1Отличная идея и реализация! Особенно круто, что нет жесткого графика. А то все ВУЗы живут в каком-то волшебном мире, где у всех людей есть возможность придерживаться их графика.

Именно таким проектам государству стоило бы выделять по-больше средств.

Не планируется ли в Санкт-Петербурге открывать еще одну школу?

Palich239

25.12.2018 21:06+1С какой целью государству стоит спонсировать частное образование? У него государственное есть. Кстати, а что такого ваше высочество собралось важного делать вместо учебы?

EvgeniiR

26.12.2018 09:15Я лично опыт на реальных проектах хочу получать, а не штаны просиживать ради диплома. Можете, конечно, сколь угодно рассказывать что там научат думать, искать информацию, дадут базу для дальнейшего обучения и тому подобное, но я не вижу в этом списке ничего, требующего 4 лет обучения. Математика и алгоритмы это, конечно, хорошо, но это меньшая часть учебной программы. К сожалению.

Palich239

26.12.2018 13:40Я ничего подобного не рассказываю. Учитесь лично вы, и это, в свою очередь, в процессе обучения в ВУЗе неоднократно подчёркивают. Желание получать опыт на реальных проектах — это хорошо. Если у вас есть работодатели, которые знают вас лично и готовы с вами работать — флаг в руки, это значит, что вы и так все умеете на должном уровне и вам в этом случае и школа никакая не нужна… Если таких нет — не знаю, что предложить… не уверен, что серьезный работодатель возьмёт «с улицы» человека, которому нечем подтвердить свою компетентность.

То, что вы утверждаете, я слышал от некоторых людей, которые окончили бакалавриат, но они его окончили. Они уже знают, что им в жизни пригодилось, а что — нет. Есть подозрения, что вы пересказываете чужие мысли, если я не прав — поправьте меня…

pyrk2142

26.12.2018 00:26Заранее прошу прощения за то, что мой комментарий может быть довольно резким.

Первое: если подходить формально, то «Школа 21» не является ни вузом, ни учреждением среднего образования, а обычными частными курсами. Для некоторых людей этот факт довольно важен. Более того, если я правильно понимаю тонкости, то по этой причине посетители этих курсов не считаются студентами. Поэтому статью стоит назвать "«Окей, Гугл, как поступить в вуз без ЕГЭ»: не знаю, мы пошли на курсы". Это вопрос к оформлению, вне зависимости от содержания.

Далее субъективный вопрос: ни одна из историй слушателей курсов, которые описаны здесь (кроме последней), не звучит как «Я захотел получить качественное современное и полезное образование, оценил все варианты, отказался от формального образования в пользу курсов от Сбербанка». Истории выглядят как «не хватило баллов ЕГЭ, не написал олимпиаду» х2, «случайность» (?), что-то довольно разумное. Возникает вопрос, это неудачная выборка, либо такая целевая аудитория курсов?

SiliconValleyHobo

26.12.2018 12:15Ваш подход старомоден, со статическим определением типов учебных заведений. Сейчас всех радует утиная типизация. К примеру: «если это выглядит, как ПТУ, туда поступают те, кто поступает в ПТУ и широта полученных знаний как после ПТУ — значит, это скорее всего ПТУ»

Nokse

26.12.2018 12:47+1А как там в «Школе 21» с досрочным расторжением договора? Потому что в местном аналоге с кодовым названием «UNIT Factory» всё очень интересно — они тебе ничем не обязаны, зато ты им обязан многим, если решишь бросить обучение, или не сможешь продолжать по независящим от тебя причинам (если бросаешь обучение на первом семестре — ты им должен 1 к. зеленых президентов, чем позже бросишь, тем больше должен, сетка в договоре прописана). Причем договором не предусмотрено никаких вариантов на случай, к примеру, серьезного ухудшения здоровья. Вообще, с юридической точки зрения там очень мутный договор, практически себя бесплатно в рабство отдаешь, а если не сможешь пахать, так еще и денег должен будешь дяде.

NFil Автор

26.12.2018 13:59+1В «Школе 21» действительно существует договор со студентом, по условиям которого в случае беспричинного прекращения обучения в течение первого года и непрохождения необходимого уровня программы, доступного для всех, за первый год обучения — студент обязуется сделать взнос на поддержку деятельности «Школы 21» в размере 50 тысяч рублей.

Сумма очевидно меньше, чем даже многие популярные короткие онлайн курсы по программированию, и необходима для мотивации неопределившихся и не ориентированных на результат студентов. Но с точки зрения операционных затрат эта сумма не поможет Школе и не может быть какой-либо весомой прибылью или вкладом.

В разных ситуациях – например, уход в армию, Школа не выставляет никаких штрафных санкций – а просто замораживает договор до возвращения учащегося из армии.

Palich239

26.12.2018 19:14+1Какая удобная политика. Преподавателей нет (см. начало статьи — только сейчас осознал), следовательно и преподавания тоже нет, отсюда имеем следующее: основная масса неминуемо утонет под долгами, выплывет небольшой процент, значит с основной массы по 50к рублей и за борт, и ведь при этом спрашивать за качество образования не с кого. И так ежегодно. Профит!

Потеряете время и мотивацию… в лучшем случае к учебе, а может и к жизни…

NFil Автор

27.12.2018 11:3550 тыс — только за первый год обучения! Далее никакой оплаты не требуется.

Palich239

27.12.2018 13:26Под «каждый год» имелось ввиду то, что идёт ежегодный набор, а значит ежегодная выручка с тех, кто не выжил. С тем же успехом можно самостоятельно изучить материал (хотя бы и дома), но не иметь риск выложить 50к дяде, который де-факто тебя ничему не учил толком.

Reineke

26.12.2018 20:02Причем договором не предусмотрено никаких вариантов на случай, к примеру, серьезного ухудшения здоровья.

Странно, а в моём договоре сказано про форс-мажорные обстоятельства) К тому же такие вопросы в личном порядке как правило решают в пользу студента. Весной одного из студентов забрали в армию — ему без каких-либо проблем «заморозили» время обучения, пока он не вернётся. Опять таки, тем, кто не уложился в дедлайны контракта по какой-то причине, как правило тоже шли навстречу, давая ещё время. Хотели бы налюбить таким образом — уже бы давно бы это могли сделать.

NFil Автор

27.12.2018 11:36в договоре предусмотрены форс-мажорные обстоятельства — тогда можно делать перерыв, брать академ без каких-либо санкций, штрафов и прочее.

supadoctor

Сейчас, конечно, огребу, но лично мне показалось что «Школа» сделала ребят несчастнее…

pit_art

многие знания — многие печали:-)

Palich239

Не огребешь. У меня, например, «бассейн» сразу ассоциируется с «цех» от БМ… Ну вообще, пользователю с ником подобно моему Грефовское заведение любить не пристало… Но все же…