Охранно-пожарные системы можно условно разделить на две категории. Первая категория – это охранная система, где пользователь самостоятельно ей управляет (например, через мобильное приложение) и реагирует на тревоги. Вторая – пультовая сигнализация, т.е. когда охранная фирма несет ответственность за охраняемый объект, ведет мониторинг и реагирует на тревоги, а клиент платит абонентскую плату. Как раз именно про вторую категорию здесь и пойдёт речь. Я расскажу о нескольких проблемных ситуациях во время эксплуатации, и чуть затрону разработку.

В России сейчас достаточно много компаний, которые занимаются разработкой охранных систем, да и вообще рынок охранных услуг активно развивается. Наверное, так исторически сложилось ещё в 90-е и 2000-е, да и тема не теряет актуальности и по сей день. Например, только у нас в Челябинске есть три достаточно крупных фирмы-разработчика и еще парочка совсем мелких. Что говорить, если даже некоторые крупные ЧОПы своими силами пытаются разрабатывать и производить для себя охранное оборудование. Вообще Российские производители занимают большую часть рынка пультовых охранных систем. При этом отрасль достаточно узкая, больших монополистов нет, и конкуренты друг про друга все прекрасно знают. Некоторые старые фирмы, отхватившие свою долю рынка еще лет эдак 15 назад, когда конкуренция была ниже, а спрос – выше, долго сидели на этой “игле” и не особо вкладывались в разработку. Еще до недавнего времени это все выглядело не очень современно, но в общем-то работало, что самое главное.

В ходе эксплуатации охранной системы нередко возникают разные казусы. Раньше, например, были особенно распространены охранные приборы, отправляющие сигналы на пульт через радиоканал. Обычно это диапазон около 150-170МГц и мощность передатчика ватт эдак 8. Типа такого:

При неудачном стечении обстоятельств, когда такой передатчик “залипал”, он мог заглушить и оставить без охраны чуть ли не целый район. И дальше у техников начиналась классическая “охота на лис”. Но мало найти передатчик, нужно чтобы к нему был физический доступ, и как можно быстрее, что выходит далеко не всегда. На работу в этом диапазоне частот нужно разрешение, и по закону, данные передатчики нельзя продавать конечным клиентам, только давать в аренду. При расторжении договора, техники приезжают и забирают передатчик, но нередки случаи, когда клиент просто куда-то уезжал или переставал платить за охрану или еще по какой причине оборудование куда-то “уходило”, ведь оно куплено клиентом за исключением передатчика, о котором клиент, конечно же, забывал. Приборам же, работающим в нерегистрируемом частотном диапазоне, тоже приходится нелегко. В городе этот диапазон очень зашумлен и чем только не забит, работа там имеет смысл только для очень небольших расстояний.

Сейчас же, в большинстве своем, передача данных с охранных приборов переложена на плечи сотовых операторов, но и здесь бывают инциденты. В 2013 году, например, когда над Челябинском жахнул метеорит, то практически все объекты, работающие через GPRS ушли в пропажу, это было мягко говоря достаточно волнительно для охранных предприятий.

Скорость реагирования на тревогу имеет большое значение, например, для тревожных кнопок, а быстрая реакция на пропажу сигналов с прибора — для банкоматов.

Но время идет и сотовая связь становится надежнее, а мобильный интернет – быстрее, поэтому большинство производителей используют GSM сеть в качестве основного канала доставки сообщений сервер и две сим-карты разных сотовых операторов. При этом, как правило, все сим-карты охраняемых объектов связаны с одним лицевым счётом и проблемы с ним, например, просрочка платежа, приводит к тому, что все объекты выпадают из охраны. При выборе, каким образом присылать смс о состоянии объекта клиенту, с самого прибора или централизованно с сервера, выбор однозначно в пользу второго (для пультовых приборов) – это дешевле и удобнее. Я помню случаи, когда старые, глючные приборы, которые сами рассылали смс, едва ли не сводили с ума престарелых клиентов, присылая сотни смс сообщений. Еще проблемы могут возникнуть, если нерадивые техники/монтажники/клиенты вытаскивают сим-карту из прибора и вставляют, скажем, в свой планшет, тратят в каком-нибудь ютубе гигабайты трафика. Сим карта является собственностью ЧОПа и выяснить кто ей пользуется (через сотового оператора и IMEI) вполне возможно. Главная опасность заключается даже не в том, что незаконно расходуются деньги, а в том, что превышение лимита трафика на лицевом счете опять же приводит к отключению интернета у всех сим карт, привязанных к счету. И этот лимит вполне реально превысить, так как охранный прибор в нормальном режиме работы расходует совсем немного трафика. Как одну из мер борьбы с данного рода проблемами используют ограничение максимальной скорости передачи данных. Некоторые охранные предприятия по договору с оператором сотовой связи вообще выделяют отдельную подсеть для своих приборов, запрещают доступ в глобальный интернет и работают только со своими серверами.

Тем не менее, часть государственных структур и предприятий все ещё предпочитает радиоканал, поэтому в тендерах и госзаказах прямо обозначено, что он должен быть основным каналом. Кстати о тендерах. Очень крупный бизнес, как и некоторые госструктуры, могут себе позволить выставить свои собственные требования к охранной системе, зачастую очень замысловатые. Производитель, фактически вынужден выпускать отдельную линейку приборов только для них. Поэтому разработчики стараются ограничиться только программными изменениями в сервере, пультовой программе или прошивке приборов. Если же тендер очень жирный и стоящий, то тогда плановое обновление аппаратной версии можно приурочить к этому событию и убить двух зайцев сразу.

Подытоживая, можно сказать, несмотря на все возможные минусы пультовая охрана это хорошее решение для тех кто хочет обеспечить безопасность при минимуме заморочек. Особенно, если предусмотрена материальная ответственность.

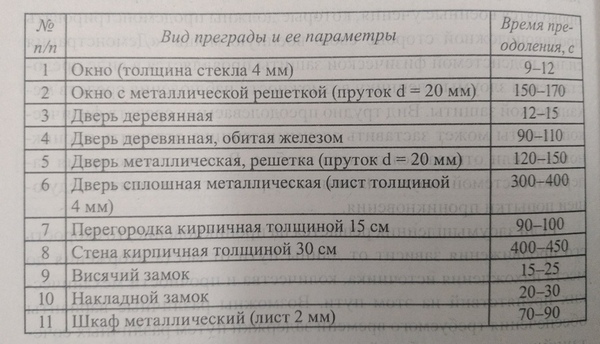

P.S.: и на всякий случай покажу одну занимательную табличку из книжки А.А. Торокина «Инженерно-техническая защита информации»

Ни что иное, как пример времени преодоления преград в помещениях квалифицированным злоумышленником, оснащенным техническими средствами)

Комментарии (17)

Nikopol25

17.01.2019 22:29Статья похоже написана ради статьи.

Работал системным администратором в охранное фирме, все радио передатчик частым лицам только продавали никакой аренды. Что бы на счете мобильного оператора деньги кончились, такого никогда не бывало. Были еще приборы которые подключались непосредственно к проводному интернету. За время которое я там работал ни разу не было чтоб грабители глушили сигналы или еще как-нибудь воздействовали на оборудование.

strikulistov

18.01.2019 14:05Тоже работал сисадмином и, затем, сервисным инженером в охранной фирме

Что бы на счете мобильного оператора деньги кончились, такого никогда не бывало.

У нас бывало и не раз.ни разу не было чтоб грабители глушили сигналы

Связь пропадала, а из-за чего конкретно не узнаешь. Может оператор, может глушилка преступников, а может глушилка госорганов. Благо у нас обычно был не один канал связи.

harlong

18.01.2019 00:18+1А еще у отечественного производителя (по крайней мере лет 10 назад так было) считается совершенно нормальным выпускать в продакшен сырой и неотлаженный софт. Начиная от прошивок тех самых охранных приборов и радиопередатчиков и заканчивая пультовым оборудованием и рабочим местом диспетчера.

И работало оно все на большой-большой куче подпорок и костылей.

А с преступниками — таки да. Хоть сколько-то технически грамотное проникновение на объект было ровно одно (открыли дверь и сразу срезали антенну передатчика). Подавляющее большинство или бомжи, наркоманы и прочие маргинальные элементы, которых группа успешно принимает на месте, или подготовленные кражи «на рывок» (когда знают, где находятся ценности, и не обращая внимания на сигнализацию выносят их до приезда бойцов). Например, средних размеров сейф, в том числе и прикрученный к полу, «уходит» с объекта за 1.5-2 минуты, оставляя после себя след на асфальте в месте, куда был скинут из окна, и следы шин. Группа едет в среднем 3-5 минут.

McHummer1

18.01.2019 00:46-2Значит, сейф надо оснастить маячком. Странно, что никто еще не додумался продавать его в комплекте с сигнализацией

harlong

18.01.2019 00:53+2Маячок снаружи = небезопасно

Маячок внутри = глушится самим сейфом (пара слоев стали и между ними песок/бетон/еще чего)

Плюс источник питания, плюс батарея достаточной емкости.

Плюс старый проверенный метод из 90-х — угнанная машина запирается в обычный морской контейнер и стоит себе там, пока не разрядится аккумулятор или пока с сигнализацией не разберутся. GPS-трекеры в ней при этом не могут определить местоположение.

slonpts

18.01.2019 05:18Говорят, что при срабатывании сигнализации в дачных кооперативах охрана едет не спеша, чтобы воры успели уйти. С мотивацией «зачем рисковать своей жизнью ради чужого барахла».

Как человек «изнутри», можете сказать, вы слышали про такие случаи (возможно, у конкурентов)?

Nikopol25

18.01.2019 08:34Нету такого, отдельно можно составить договор на материальную ответственность. А ещё в договоре прописывается время приезда на объект. Все легко проверяется время поступления сигнала на пульт и когда машина приехала на объект по GPS.

oldd

18.01.2019 21:04Есть такое. Хитрые ЧОП-овцы не прописывают время прибытия, ссылаясь на удалённость/дороги/снежные заносы.

На гос ПЦО договор типовой, но там время прибытия на удаленную точку таково, что воры однозначно успеют уехать

harlong

19.01.2019 00:52В плане сохранности имущества или получения компенсаций в услугах ЧОП в нашей стране особо смысла нет, разве что действительно наркоманов пугать. Ответственность охранного предприятия наступает только в случае их вины (нарушения договора). Если отреагировали и своевременно приехали, но при этом опоздали и банкет уже закончился — вины нет. Если у вас есть выданные технической службой охранной фирмы рекомендации по дооборудованию объекта, а вы их не выполнили — вины нет.

Наиболее вменяемый способ — заключать с ЧОПом договор «на реагирование» без ответственности и особых требований по времени (один из самых дешевых вариантов), а свои риски страховать напрямую. Наличие сигнализации и договора с охранной фирмой обычно дает неплохие скидки у страховых компаний.

oldd

18.01.2019 11:36И сейчас считается абсолютно также. Программистов мало, задач овермного, тестировщики халявят. К тому же, учитывая невысоки зарплаты в этой области, найти грамотных прогеров очень трудно.

harlong

19.01.2019 00:54Вот нам и приходилось быть такими тестировщиками. Дружиться с разработчиками у производителя и вместе с ними допиливать систему до того состояния, в котором она бы нас устраивала, а потом уже пользоваться.

Glazelki

20.01.2019 10:12Хоть сколько-то технически грамотное проникновение на объект было ровно одно (открыли дверь и сразу срезали антенну передатчика)

Технически грамотное с точки зрения диванного эксперта? Если вскрыли дверь или окно — уже произошла сработка одного из датчиков и на пульт поступил сигнал тревоги. Дальше сколько не срезай антенн, — это лишняя трата время для взломщика. ГБР уже выехал.

Yak52

18.01.2019 05:25Очень крупный бизнес, как и некоторые госструктуры, могут себе позволить выставить свои собственные требования к охранной системе, зачастую очень замысловатые. Производитель, фактически вынужден выпускать отдельную линейку приборов только для них.

Такие требования для госструктуры 100% показатель наличия «родственной» фирмы которая должна выиграть конкурс/тендер.

agat000

18.01.2019 06:22+1Не обязательно.

Структуры типа Росатого и Газпрома имеют свои внутренние нормативные документы по безопасности. И составляются они иногда и для экзотических условий (например крановая площадка посреди тайги, за 100 км от жилья и электроснабжения, нужны системы на альтернативной энергетике). Или требования по защищенности канала, информационной безопасности.

И вот, выкатывают они такие требования, а производители пытаются поиметь этот рынок сбыта, самыеупоротыеупертые его получают. Это нормально.

Но бывает и ваш вариант, разумеется.

McHummer1

Статья ни о чем.

Кстати про связь: воры могут заглушить gsm, поэтому каналы лучше комбинировать, например gsm + lorawan + старый радиоканал. В идеале, для особо ответственных заказов еще желательно добавить ко всему этому ретранслятор, который находится через пару км и связывается с сигнализацией по лазеру (не оптоволокно, тупо по воздуху), такое хрен заглушишь, правда система не очень надежная, но в суме со всем остальным подойдет. А при наличии фантазии можно придумать еще пару экзотических способ связи с ретранслятором, которые не удастся заглушить

deepform

Никто этого в квартире делать не будет.

Легла связь — отправили ГЗ и удаленно с помощью смс перезапустили прибор, но не каждый ППК это может.

Главное в охранной сигнализации — совестный монтаж и быстрая ГЗ, сколько бы у вас ни было каналов связи, если группа едет 15 + минут, то толку от того, что вы были на связи.

strikulistov

Только в охранной среде используется не термин ГЗ, а ГБР (группа быстрого реагирования).