В статье будет рассмотрен пример расчёта максимального тока через MOSFET SQM50P03-07 (взял первый попавшийся из своей схемы), работающий в ключевом режиме, или на участке насыщения.

Сначала немного теории, чтобы понять в чём же вообще суть проблемы. Кому просто нужно посчитать ток – переходите сразу к практике.

Теория

Если кратко, то основным параметром, который ограничивает максимальный ток через ПТ, является температура, точнее её рост. Даже при работе в ключевом режиме, когда ток течёт через исток-сток, транзистор имеет некоторое сопротивление, для мощных MOSFET это значение может быть всего несколько мОм (не самое большое и не самое маленькое значение среди ПТ). При прохождении тока через такое сопротивление на нём рассеивается некоторая мощность (переходящая в тепло, транзистор нагревается). Рассеиваемая мощность прямо пропорциональна квадрату тока, проходящего через ПТ.

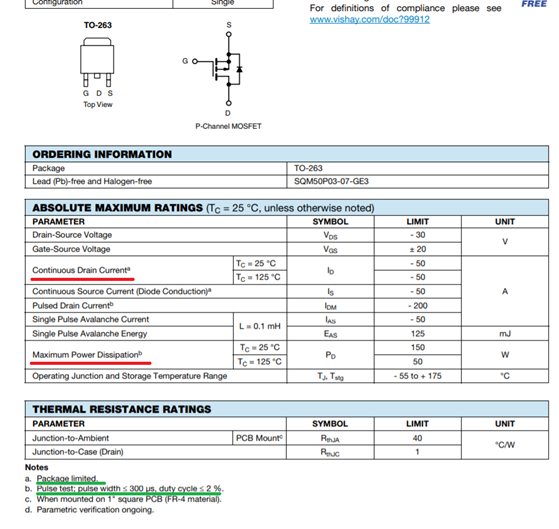

Проблема в том, что максимальный ток (DC), как и максимальную рассеиваемую мощность, зачастую не указывают в документации напрямую, вот, например, скрин из даташита на SQM50P03-07:

Continuous Drain Current указан 50 ампер, но со сноской, что это ограничение корпуса, т.е. ток, больше чем этот, физически не может пропустить через себя сам корпус без разрушения структуры.

Maximum Power Dissipation для разных температур 150 и 50 Вт, но со сноской, что это при пропускании тока импульсами, где за 1 период 98% времени транзистор «выключен», и остальные 2% он «включен» (напомню, нас интересует постоянный ток).

Так вот, для расчёта максимального тока через ПТ, важным параметром здесь является максимальная температура. Из даташита видно, что она 175 °C (Operating Junction and Storage Temperature Range), от неё и нужно отталкиваться в расчётах. Нужно определить какой ток нагреет полупроводниковый канал транзистора до 175 °C, но дальнейшее увеличение температуры не будет происходить за счёт передачи тепла в окружающую среду (охлаждения), это и будет значение тока, которое нам нужно.

Нагревание транзистора, как и любого другого тела, процесс сложный и зависит от многих параметров. Чтобы максимально упростить связанные с тепловыми расчётами действия, вводится параметр тепловое сопротивление, т.е. способность чего-либо, препятствовать распространению тепла. Чем тепловое сопротивление больше, тем медленнее будет охлаждаться ПТ, и тем быстрее вырастет до критической температура его кристалла. Так же, чем больше разница между максимально допустимой температурой на кристалле и окружающей средой, тем дольше ПТ будет нагреваться, и тем больший ток можно будет через него пропускать.

У каждого материала тепловое сопротивление своё, а транзистор, в свою очередь, состоит из подложки (тела), на которой формируется проводящий канал, изолятора, самого корпуса, который может тоже состоять из нескольких материалов, само собой они ещё и разной толщины, что тоже влияет на передачу тепла.

Кроме того, охлаждать транзистор тоже можно по-разному, на некоторых, есть большая контактная площадка, которая припаивается к плате или крепится к радиатору, в таких случаях тепловое сопротивление минимально. Некоторые транзисторы не имеют таких площадок и контактируют с окружающей средой только через пластиковый корпус, через который отдают тепло гораздо медленнее.

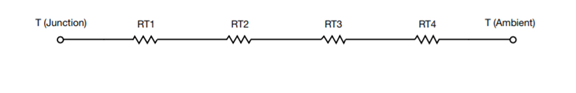

В итоге получается примерно следующая схема:

где

- T (Junction) – это температура проводящего канала внутри транзистора (который и нагревается при прохождении тока);

- T (Ambient) – это температура окружающей среды (куда отводится тепло);

- RT1-RT4 – это тепловые сопротивления материалов, которые преодолевает тепловая энергия.

С тепловыми сопротивлениями, как и в электротехнике, работает правило: «общее сопротивление равно сумме последовательных сопротивлений».

Как было отмечено ранее, ПТ можно охлаждать по-разному, и все возможные варианты в даташите предусмотреть просто невозможно, однако, обычно приводятся самые распространённые:

- ПТ установлен на плате без радиатора и без всяких теплоотводящих контактных площадок (сопротивление Junction-to-Ambient);

- даётся сопротивление до подложки, Junction-to-Case (или до определённой точки на корпусе, с которой отводится тепло), а дальше, в зависимости от применения, например, к подложке крепится радиатор, тогда надо его сопротивление добавлять в систему, и сопротивление прокладки между ним и корпусом ПТ (теплоотвод может быть очень большим и принимать на себя всё тепло с транзистора, в этом случае температурой окружающей среды будет считаться температура этого радиатора).

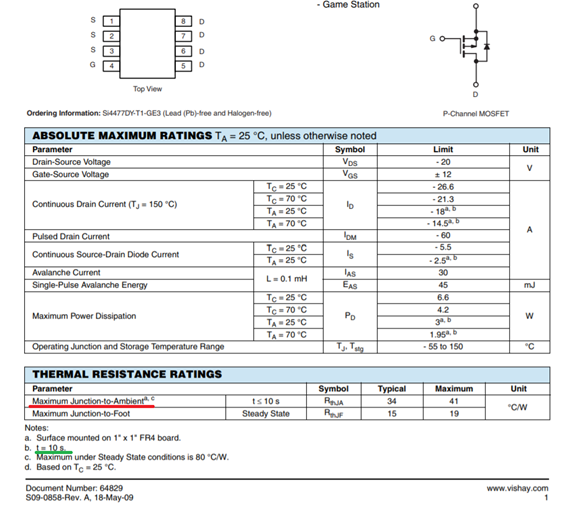

Не всегда тепловые сопротивления указываются прямо на странице с максимальными параметрами ПТ, вот, например, скрин из документации на Si4477DY:

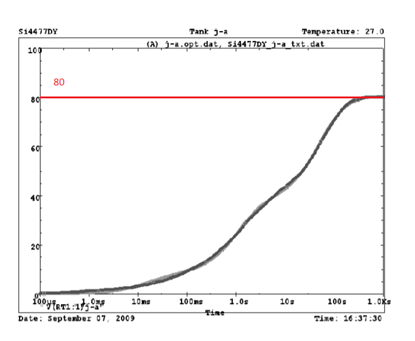

Хотя там есть параметр Junction-to-Foot, допустим, нам интересно именно тепловое сопротивление Junction-to-Ambient, а оно приведено только для времени менее 10 секунд. В таком случае, можно порыться на сайте производителя и найти модели тепловых сопротивлений. В таких документах есть график зависимости Junction-to-Ambient от времени:

Из графика видно, что после 1000 секунд, значительный рост теплового сопротивления прекращается, значит для постоянного тока можно ориентироваться на это значение, итого 80 °C/Вт – тепловое сопротивление Junction-to-Ambient.

Может не у всех фирм есть эта информация, но корпуса ПТ у всех в основном стандартные, достаточно найти данные по сопротивлениям для интересующего нас корпуса другой фирмы.

Когда разработчиком определено как именно будет охлаждаться ПТ, температура окружающей среды, в которой будет работать устройство, после этого, можно, наконец, приступить к расчёту.

Практика

Рассмотрим пример определения максимального постоянного тока через MOSFET SQM50P03-07 в ключевом режиме, который припаян к плате размером 300х300 мм (без радиатора). Плата будет работать в воздухе, при максимальной температуре 45 °C. Управлять ПТ будем, подавая на его затвор, напряжение в 5 вольт.

1. TJMAX

MOSFET греется в области сформированного проводящего канала (на подложке под изолятором и затвором), это и есть температура Tjunction (температура в месте соединения). Из даташита Operating Junction and Storage Temperature Range -55… +175, т.к. нас интересует максимальный ток, то и берём максимальную температуру, т.е. TJMAX=175°C (если не хочется, чтобы канал транзистора так грелся, то можно взять меньшее значение).

2. TA

Температура окружающей среды. Берём максимально возможную температуру, в которую транзистору придётся отдавать тепло, по начальным условиям TA=45°C.

3. R?JA

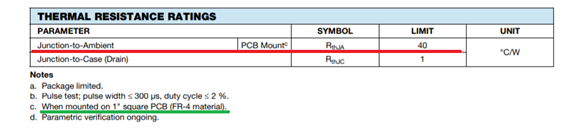

В даташите находим тепловое сопротивление проводящего канала транзистора к окружающей среде, притом ниже есть пометка, что это сопротивление актуально, если ПТ припаян к плате размерами больше 1 дюйма квадратного (в этом случае часть тепла уходит на плату, и при таких её размерах, с транзистора осуществляется необходимый теплоотвод):

Таким образом, R?JA= 40 °C/Вт.

4. RDS(ON)

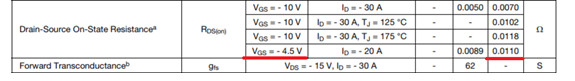

Максимальное сопротивление drain-source (сток-исток), при определённом управляющем напряжении на затворе. Информацию можно взять из таблицы, но там приводятся значения сопротивления канала только при напряжениях затвора в 10В и 4.5В, а у нас по плану 5 вольт. Разница, конечно, небольшая, можно взять и 4.5В:

Лучше всё-так найти в даташите график зависимости сопротивления канала от приложенного к затвору напряжения:

Нужно обратить внимание на то, что в случае с таблицей, данные приводятся для TC = 25 °C (температура подложки), а в случае с графиком есть 2 варианта: TJ = 25 °C и TJ = 150 °C (температура канала). В выбранном примере канал будет греться до 175°C (как было определено в первом пункте расчёта). Получается, что в данный момент лучше пользоваться не таблицей, а графиком, для определения сопротивления канала, т.к. данное в таблице значение при TC = 25 °C – это не то, что нам сейчас интересно.

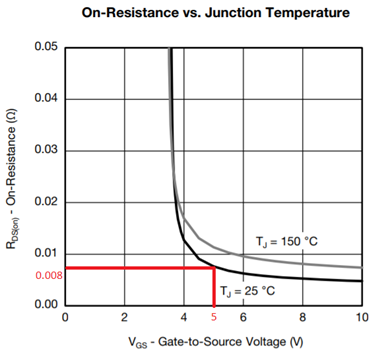

Итак, 8 мОм (0,008 Ом) – это сопротивление канала при его температуре 25 °C. Чтобы определить сопротивление при температуре TJMAX=175°C ищем график зависимости нормализованного сопротивления канала от его температуры:

По горизонтальной оси здесь температура соединения, а по вертикальной коэффициент приращения к сопротивлению. Можно заметить, что при 25 °C он равен 1 (величина безразмерная), т.е. то значение, которое ранее было определено (8 мОм), находится на этом уровне. При температуре 175 °C, коэффициент равен примерно 1,69.

Чтобы найти сопротивление канала при TJ=175°C, нужно умножить сопротивление при 25 °C на коэффициент при 175°C. Получаем 0,008 * 1,69 = 13,52 мОм. RDS(ON)=13,52 мОм (0,01352 Ом).

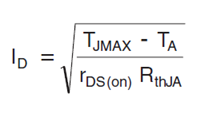

5. IDMAX

Теперь можно по формуле ниже, определить максимальный ток (DC), который может пропустить транзистор:

Получаем 15,504 ампера.

Однако расчёты с использованием тепловых моделей, основанных на тепловых сопротивлениях, имеют погрешность, которая возникает вследствие упрощения тех самых моделей. Поэтому рекомендуется делать запас по току хотя бы 20 %. Делаем последний расчёт и получаем 12,403 ампера. Это и есть то значение тока, которое SQM50P03-07 может через себя пропустить в режиме насыщения и не сгореть, при заданных выше начальных условиях.

Обратите внимание, как значение в 12 А, отличается от того, что обозначено на первых страницах даташита (50 А, 150 А), такие цифры поначалу сбивают с толку, если не разобраться со всеми нюансами.

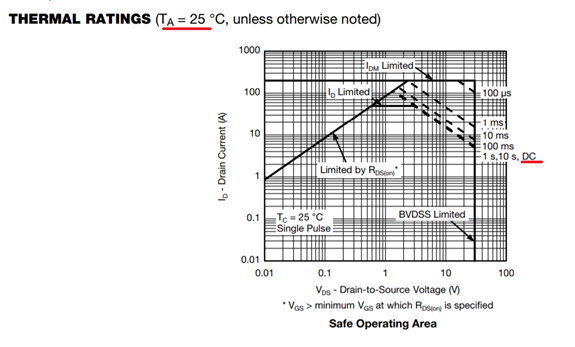

В заключении пару слов о Safe Operating Area, это диаграмма, показывающая зоны нормальной работы транзистора в разных режимах. Для того же SQM50P03-07 в даташите есть SOA, однако, как можно заметить, она приведена для окружающей среды, температурой в 25 °C (не наш случай)

К тому же, далеко не во всех даташитах есть прямая, ограничивающая зону работы по DC, хотя, для грубой оценки, можно использовать и эти данные.

Комментарии (43)

SergeyMax

03.04.2019 14:04Рассеиваемая мощность прямо пропорционально зависит от пропускаемого тока.

Эх, прямо на взлёте, и такой косяк. Для полевого транзистора рассеиваимая мощность пропорциональна квадрату тока)

8street

03.04.2019 14:13+1Не всегда. В разных режимах можно иметь разный ток стока, но одинаковое напряжение сток-исток.

Nik_sav

03.04.2019 15:16+1В данном случае, автор говорит о сопротивлении канала ПТ, а дальше выражает мощность через ток, так что замечание выше верное.

SergeyMax

03.04.2019 15:29+1Не всегда.

Да, не всегда. Указанное правило неприменимо к следующим случаям:

— Транзистор закрыт;

— Транзистор открыт, но не совсем;

— Транзистор неисправен;

— Транзистор не является полевым;

— Транзистор не является транзистором;

— Транзистор находится за горизонтом компактной чёрной дыры, где известные физические принципы не соблюдаются.

Извините, что сразу не уточнил)

amartology

03.04.2019 15:13А в реальности у вас, например, от перегрева отпаяются проволочки, идущие от корпуса к чипу, и это произойдет раньше, чем перегрев самого чипа.

8street

03.04.2019 16:32+1А разве проволочки не находятся в жестком компаунде корпуса? Проводил такой эксперимент с жестким перегревом, случайно. Медные ножки у транзистора в TO220 стали жесткими и вскоре обломались заподлицо с корпусом. Но контакт с кристаллом остался.

amartology

03.04.2019 17:26+2Во-первых, я говорю не о коротком жестком перегреве, а о постоянной работе при большом токе. Вы сначала пройдете все свои тесты, а потом получите время работы 5000 часов вместо 100 000 часов.

Во-вторых, наличие компаунда никак не мешает электромиграции и разрушению места контактирования проволочки и вывода кристалла.

hardegor

03.04.2019 19:13Проволочки к чипу и выводам обычно приварены, поэтому отвалятся самыми последними.

amartology

04.04.2019 09:34Вы заблуждаетесь. Я говорю про вполне реальные кейсы того, что может происходить при перегреве. То, какими отвалятся проволочки, зависит от многих факторов, включая материал и толщину проволочек, количество силовых выводов на чипе, материал контактных площадок кристалла, размер кристалла, и много чего ещё интересного, типа направления тока (с проволоки на кристалл или с кристалла на проволоку).

hardegor

05.04.2019 10:50Я в курсе, что вначале деградируют полупроводниковые структуры, но проволочки-то отвалятся самыми последними :)

Понятно что автор теоретизировал про «сферического коня в вакууме», намного интереснее было бы эксперимент поставить.

amartology

05.04.2019 12:54Так нет же, я говорю как раз о том, что при перегреве от больших токов вполне себе есть кейсы, когда первыми сломаются от ускоренной электромиграции металлические контактные площадки кристалла, и проволочки отвалятся уже тогда, когда сами силовые транзисторы будут еще вполне окей.

NordicEnergy

03.04.2019 16:00Делаем последний расчёт и получаем 12,403 ампера. Это и есть то значение тока, которое SQM50P03-07 может через себя пропустить в режиме насыщения и не сгореть, при заданных выше начальных условиях.

Достаточно бесполезная информация в итоге получается, т.к. полевики в 90% случаев управляются с помощью ШИМ на частоте отличной от нуля. В итоге расчет становится куда интереснее и сильно далек от результатов из статьи.

Проблема в том, что максимальный ток (DC), как и максимальную рассеиваемую мощность, зачастую не указывают в документации напрямую

А зачем? Тип корпуса, независимо от производителя, может рассеивать вполне себе конечную мощность, например, транзистор в корпусе TDSON-8 может рассеивать 2,5Вт тепла.

amartology

03.04.2019 17:27+3Достаточно бесполезная информация в итоге получается, т.к. полевики в 90% случаев управляются с помощью ШИМ на частоте отличной от нуля. В итоге расчет становится куда интереснее и сильно далек от результатов из статьи.

Полевики довольно часто применяются как силовые ключи на линии питания, так что почему бы и нет. Только это чаще p-канальные полевики, чем n-канальные.

siargy

03.04.2019 19:36Достаточно бесполезная информация в итоге получается

не всегда, напрімер в электронной нагрузке транзістор работает в лінейном режіме

AVI-crak

03.04.2019 20:25Достаточно бесполезная информация в итоге получается, т.к. полевики в 90% случаев управляются с помощью ШИМ на частоте отличной от нуля.

Для полевых транзисторов указывается максимальный пиковый импульс тока, который не приводит к разрушению кристалла. Для этого импульса указывается время его работы. Если в это время укладывается один или несколько полных периодов работы шима — то расчёт можно заметно упростить.

То-есть не учитывать скорость нарастания температуры кристалла при каждом включении транзистора, а просто использовать общую температуру по больнице.

mdn-tech

03.04.2019 21:51+1Достаточно важный момент для тех, кто проектирует схемы с контролем КЗ. В них как раз график Safe Operating Area и определяет, останется цел транзистор или нет. В этом случае в расчёт добавляется: время срабатывания датчика тока (задержка фильтра) / время срабатывания схемы защиты / время закрытия транзистора (обычно ставят дополнительный транзистор для шунтирования затвора, если скорость открытия должна быть не очень высокой).

StarGater Автор

04.04.2019 14:17Достаточно бесполезная информация в итоге получается, т.к. полевики в 90% случаев управляются с помощью ШИМ на частоте отличной от нуля. В итоге расчет становится куда интереснее и сильно далек от результатов из статьи.

Возможно, именно потому, что полевики часто применяются для работы в динамическом режиме, с частотой управления, отличной от нуля, информация, про управление ими в статичном режиме, встречается редко. Вот и хотел статьёй заполнить некоторые пробелы.

NordicEnergy

04.04.2019 15:32-1именно потому, что полевики часто применяются для работы в динамическом режиме, с частотой управления, отличной от нуля, информация, про управление ими в статичном режиме, встречается редко

Ага и дело точно не в очевидности описанной информации)) По моему статические режимы это уровень 1-го курса ВУЗа/технаря или это уже перешло в разряд «магии»?

amartology

04.04.2019 16:01+1Все, что не написано в даташите большими буквами — это теперь магия. Там в тексте есть великая цитата «информацию можно взять из таблицы, но там приводятся значения сопротивления канала только при напряжениях затвора в 10В и 4.5В, а у нас по плану 5 вольт».

Она настолько хороша, что я думаю ее как татуировку набить.

NordicEnergy

04.04.2019 16:47И это крайне грустно, я думал только мне везло собеседовать ребят, которые имеют 5+ лет опыта просто впадали в ступор от просьбы изобрать и посчитать активный ФНЧ на ОУ.

Цитата огонь, что-то я при чтение по диагонали упустил сей шедевр. Правда мне после упоминания подобных цитат бегут в карму гадить :))

Aquahawk

04.04.2019 08:29А можете прокомментировать конструктив реле mysku.ru/blog/aliexpress/71551.html Сколько на самом деле безопасно через него пропускать, сетественно при наличии хорошего радиатора (типа как на 478 сокете Pentium 4)

oppol

04.04.2019 13:42Смотреть надо по фактическому нагреву. У меня на киловатном нагшревателе не грелось совсем, а на движке 1.5кВт перегрелось и пробило. Реактивные токи такие реактивные :)

AlexAV1000

04.04.2019 11:57-1а именно – максимальный постоянный ток, который транзистор может через себя пропустить в ключевом режиме,

Так «постоянный» или в «ключевом режиме»? Вы уж определитесь, уважаемый. А вообще в даташитах всё подробно указано, — что, когда и где.

oppol

04.04.2019 12:03-1Что это за сферический транзистор в вакууме? Полевик часто ставят для работыв ШИМ в ключевом режиме, и там половина потерь — динамические. Двухкратные выбросы напряжения при закрытии оччень хорошо добавляют нагрева. И если частота ШИМ высокая, то эти динамические потери становятся основными.

proton17

04.04.2019 13:10Да что вы все про этот ШИМ заладили, свет клином на нем сошелся что-ли? Тр-ры не реже ставят как ключи питания, управления мощными нагрузками, реле, цепи зарядка АКБ и еще 100500 применений где он работает на постоянном токе.

oppol

04.04.2019 13:35На постоянном токе — это второй курс технического ВУЗа. И то заставляют проделать лабораторные работы по этим расчётам. Это как раз то, чего у вас нет.

Дайте-ка видео, как этот транзистор держит 12 ампер в течении часа, посмотрю с интересом.

proton17

04.04.2019 14:09Если вы посмотрите внимательнее — это не моя статья. На хабре не все заканчивали ВУЗы по специальности схемотехника, зато сейчас платки лепят в Китае и программисты и админы и домохозяйки, так что не вижу ничего плохого в объяснении тонкостей, которые обходят большинство статей о том как работает транзистор. А транзистор, скорее всего, проработает, только на нем будет под 170С как автор в расчете закладывал, может даже припой потечет…

amartology

04.04.2019 15:01Интереснее — если в течении 1000 часов. Или 100 000 часов. На один-то час может и сисадмин с калькулятором сделать.

MyronS

04.04.2019 13:51Другой вариант определения и для постоянного тока и для ШИМ — LTSpice — бесплатная программа, которая умеет определять температуру транзисторов в используемой (разрабатываемой) схеме. Изучение программы займет пару часов. Для простых случаев (без тепловых рассчетов) — гораздо меньше. Использую ее лет 10, перешел на нее с Orcad Pspice, так как удобнее, проще и быстрее.

StarGater Автор

04.04.2019 13:53Да, с программой, пожалуй, удобнее, но нужно найти модели всех компонентов, которые применяете, не всегда получается это сделать

NordicEnergy

04.04.2019 14:06Эээээ… зачем их искать? Или нынешние схемотехники уже не в состоянии написать сами spice-модель?

StarGater Автор

04.04.2019 14:20За всех нынешних схемотехников не могу сказать, но сам я в вопросе написания моделей некомпетентен. Я скачиваю обычно.

DenisHW

04.04.2019 15:26Интересно, вы пишете модели самостоятельно, не скачивая? У вас есть какие-то шаблоны/наработки или что вы имели ввиду?

NordicEnergy

04.04.2019 15:37+1Серьезно? Тут на хабре все считают себя инженерами да разработчиками, а на деле если не могут скачать модель становятся беспомощными как слепые котята. Видимо современная схемотехника в основной массе начала сводиться к копированию типовых схем с ДШ, а чуть в сторону — печаль.

Для написания spice-модели нужно знать синтаксис и под рукой иметь документацию на компонент. Вот все что на уровне транзистор/резистор/ОУ это откровенная примитивщина. Вообще по моделями есть куча книг на том же ebay, либо есть гайды у mentor-а.

DenisHW

04.04.2019 15:54Причем тут копирование схем? Я интересовался, как вы создаете модели SPICE. Не могли бы привести пример созданной вами модели транзистора IPP083N10N5A (из вашего модуля)? Ну или любого другого.

NordicEnergy

04.04.2019 16:50-1del

DenisHW

04.04.2019 17:19Не мог бы. Не люблю посылать в поисковики, но даже на русском языке миллион туториалов как написать хотя бы простую модель.

Если интересует пример моделей в моем модуле, то их прекрасно можно выдернуть из исходников проекта, в последних статьях я выложил проект в Altium Designer. Модели есть на все силовые компоненты и там же можно запустить симуляцию.

Я открыл ваши исходники и не нашел там ни профиля моделирования, ни модели транзисторов.

amartology

04.04.2019 16:02+1Вот все что на уровне транзистор

И BSIM3V3 для транзистора написать можете по даташиту? )

NordicEnergy

04.04.2019 16:52И BSIM3V3 для транзистора написать можете по даташиту? )

Ох уж эти шуточки от дизайнеров микросхем))

8street

Пропускать максимальный постоянный ток в открытом состоянии — это очень редкий случай. В более общих случаях считается мощность, выделяемая на транзисторе, потом уже по тепловому сопротивлению junction to case и тепловому сопротивлению радиаторов, имеющихся в магазе, рассчитывается конечная температура. И да, я бы не советовал превышать 100 градусов на транзисторах, а лучше 80, поскольку рядом могут находиться провода с плавящейся изоляцией или электролитические конденсаторы. А сам текстолит редко выдерживает более 140, но это уже в зависимости от сорта. Также, советую посмотреть график SOF (safe operation area) для транзистора. Нередко именно этот график ограничивает ток.