Предположим, вас заинтересовало это странное слово. Куда вы обратитесь: в переводчик или в толковый словарь? Думаю, второй вариант предпочтительнее.

absquatulate — To leave quickly or in a hurry; to depart, flee.

Говоря по-русски, это слово означает «убежать, уйти в спешке»

Думаю, что большая часть читателей не поняла, к чему я сейчас веду. Возможно, пример недостаточно хорош, но хорошим примерам место чуть ниже по тексту статьи.

Хабр, как и IT-сообщество в целом, по ряду причин неразрывно связано с английским языком. Тем не менее, при изучении языков (не только английского, хотя все примеры здесь взяты именно из него) многие сталкиваются с такой трудностью: запомнить всё слишком сложно. Это вот слово, кажется, означает «вода», а после него идёт «дыня». Водяная дыня, однозначно. Кажется, с примерами у меня не очень.

Итак, перейдём ближе к сути, к тому вопросу, который указан в заголовке.

Многие изучающие языки привыкли это делать по такой схеме:

- Видим что-то незнакомое

- Ищем перевод

- Запоминаем

- Благополучно забываем

Упс. Что-то пошло не так. Давайте разберёмся, почему наш мозг отказывается принимать новую информацию в таком виде. Вот, вы видите слово spring. Предположим, что каждый читатель абсолютно не разбирается в английском и не знает, что оно значит. Переводчик выдаст вам гигантский объём информации (по крайней мере, Google Translate выдаст вам 54 варианта перевода), который вы не осилите полностью. Абсолютно разные слова (как связаны «весна» и «побег из тюрьмы»?), которые совсем не вяжутся друг с другом. А затем, во избежание траты времени вы посмотрите пару значений и затем не разберёте, что такое coil spring.

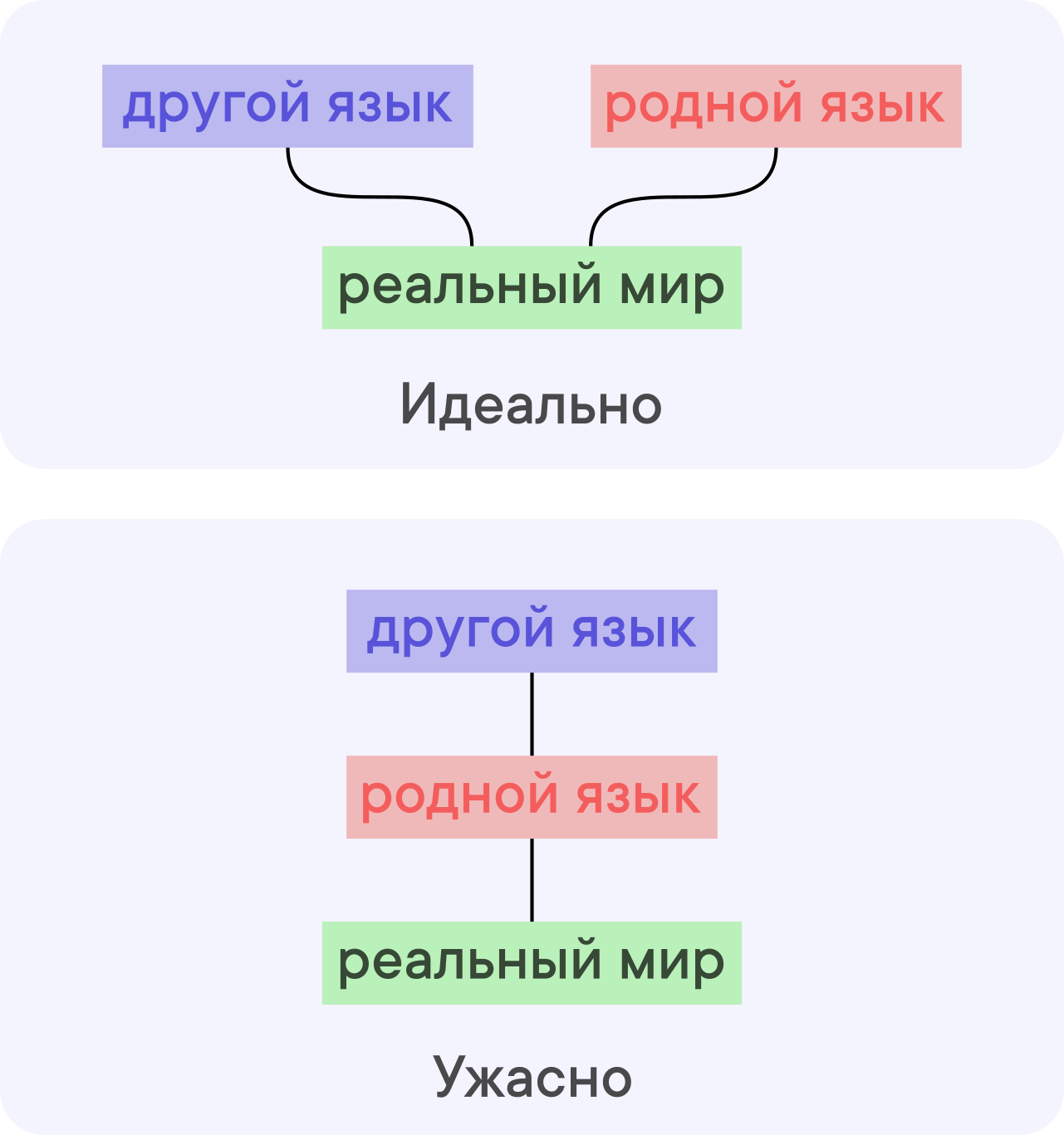

Основная проблема в том, что мы пытаемся «натянуть» модель другого языка на родной язык, сопоставляя слова не с их значением, а с другими словами, создавая ненужную прослойку, которая заставляет нас хранить больше информации. Мозг протестует против того, что spring это <массив spring из 54 русских слов>.

Даже если вы всё это чудом запомните, то представьте, насколько вас замедлит подобное двойное преобразование. слово >> слово >> значение. Добавьте к этому учёт контекста, в котором вы не можете с ходу всё переводить, и получите замечательную нерабочую схему «Как я потратил 4 года, чтобы понять заголовок статьи на Medium».

Итак, принятие новой информации должно идти по такой схеме:

- Видим что-то незнакомое

- Ищем значение (можно на родном языке, но желательно и на языке оригинала)

- Запоминаем

Почему такой подход лучше? Потому что вы можете с ходу понять конструкцию, которую прочли, и своими словами передать её на родном языке, если потребуется. Если не потребуется, то родной язык вам и не понадобится. Нагляднее эта разница видна на схеме:

Несмотря на то, что количество связей не изменилось, на верхней схеме они сгруппированы так, что до действительного значения, с которым наш мозг будет работать, будет всегда в одном шаге от любого языка, и наоборот. Используя нижнюю схему, мы обрекаем себя на вечную трансляцию одного языка в другой, на ошибки перевода, на несвязность той информации, которую мы получим из материала, в котором используется иностранный язык.

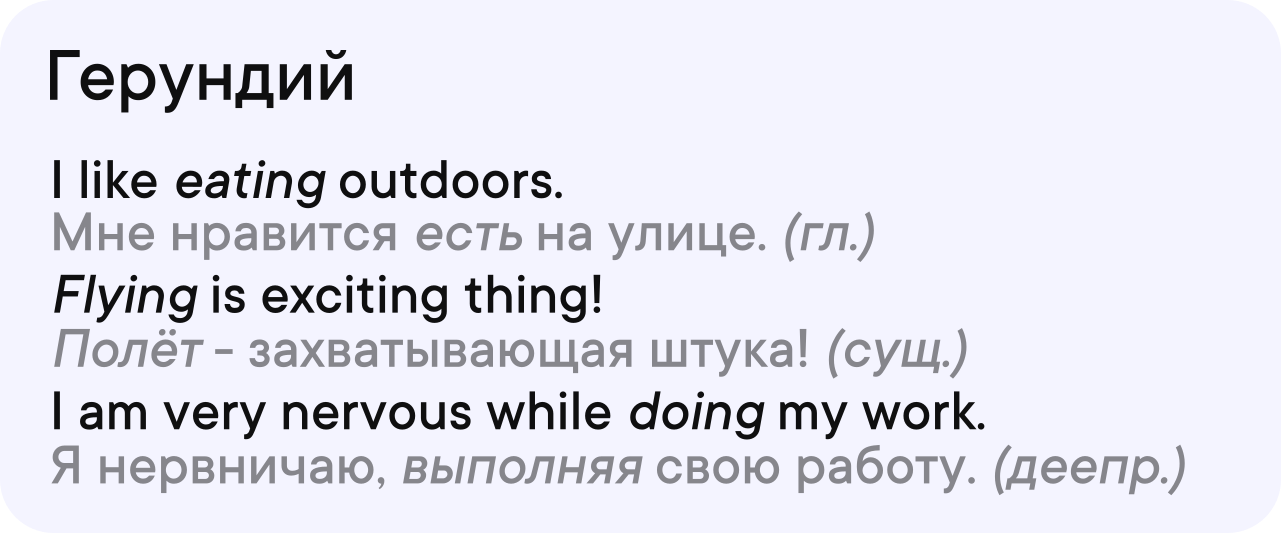

Более того, это справедливо не только для отдельных слов, но и для грамматических конструкций, для любого элемента языка. К примеру, не стоит стараться сопоставлять английский герундий (англ. Википедия) с конкретной частью речи в русском языке — потому что ближайший русский родственник герундия — отглагольное существительное, неточно отражает его смысл.

Тем не менее, этот подход используется, например, в различных карточках для изучения языка — на них зачастую крупно выделено иностранное слово, а большую часть места занимает изображение предмета. Но мы до сих пор увязаем в мнении о том, что для изучения языка постоянно нужен переводчик. Несомненно, иногда он может понадобиться, но значительно реже, чем мы его используем. Те, для кого иностранный язык является родным, не учили другой, чтобы связать с ним свой. Они просто связали у себя в голове конструкции из слов с объектами и с другими удобными представлениями. Они не запоминают 54 перевода слова «spring», они просто прикрепляют ассоциации к нему, создавая конкретную модель языка. И для них это выглядит логичным.

Комментарии (45)

vassabi

09.03.2019 18:47+1я не филолог и не психолог и не лингвист, поэтому не буду претендовать на всеобщее знание, но

— когда я начал учить испанский, для меня было огромным сюрпризом не только то, что это улучшило мое знание английского, но и то, что вместо перевода родной язык>>испанский, мне гораздо проще переводить по цепочке родной>>английский>>испанский.

— обнаружил, что могу читать художественную литературу, без знания многих литературных слов. Подсознание работает как bag of words, подбирая значение неизвестного слова по окружающим. Не нужно знать значение слова resentment, легко догадаться по фразе " I have a great deal of resentment and anger toward my father, for what he did to me and my mother when I was a child", что это негативная эмоция типа злости\обиды.

evtn Автор

09.03.2019 18:56Да, контекст несомненно помогает в некоторых ситуациях, это тоже своеобразное обучение, подобное тому как люди учатся родному языку. Хотя полностью на контекст полагаться не стоит, могут быть неясности в неоднозначных конструкциях.

Например, если человек говорит о противоречивых эмоциях.

elenagra

10.03.2019 06:18+1Испанский — очень простой язык для русскоговорящих, его вообще легко учить.

По сравнению с ним английский — намного сложнее.

А цепочка родной-английский-испанский — порочна, ибо испанский с английским почти что никак не стыкуются — только засоряете голову ненужными ассоциациями.

Если бы было к примеру — французский-испанский-родной — это бы имело бы смысл, так, как языки однокоренные (неправильный, конечно, термин, просто не знаю как их правильно по-научному назвать, оба языка латинские и имеют общие корни) и тут много может на подсознании сыграть. Но не английский с испанским, или английский с французским.

braineater

10.03.2019 13:04К одной группе относятся, романской.

Учу Испанский, ради интереса посмотрел на Французский. Показалось что сильно отличаются. Особенно правила чтения/произношения.

MaxVetrov

12.03.2019 05:05Французский и испанский относятся к разным подгруппам ,)

Немецкий с английским тоже в одной языковой группе.

У испанского и французкого грамматика совпадает. Moulin Rouge — французкий, Molino Rojo — испанский. Прилагательное «красный» идет после существительного, в английском такого нет.

Не знаю, кстати, почему кто-то утверждает, что испанский проще учить, чем английский — на испанском нужно говорить сначала «кот», а потом «черный», у нас такой порядок слов обычно используется для научных терминов, к примеру, «одуванчик полевой лекарственный». Такая манера пошла как раз от Европы (латинский язык).

PS. По мне так испанский проще учить чем французский. Во французском много букв не читается(реформу в орфографии никак не проведут)

tivita

10.03.2019 16:49А цепочка родной-английский-испанский — порочна, ибо испанский с английским почти что никак не стыкуются — только засоряете голову ненужными ассоциациями.

Это как раз самый полезный подход. Так как мозг не захочет воспринимать эти ненужные ассоциации и перегружаться тройным переводом, он начнет применять английский как родной, без перевода. Польза и для испанского и для английского, и научитесь не думать на родном, что весьма нетривиальная задача для большинства обычных людей, не йогов.

vassabi

12.03.2019 11:27тройной перевод происходил на бумаге, так что напрягал не так сильно, как избавление от оборотов и фраз родного языка.

не думать на родном,

именно это я и обнаружил, когда писал второе-третье сочинение «на тему»:

мне проще сначала написать его в английской версии, упрощая все сложные подчинения и сочинения, используя английские предлоги, времена, глаголы и устойчивые выражения. А потом уже оттуда переводить в испанский (black cat -> el gato negro, have to -> tiene que)

UPD: не проверял свой уровень английского, но он по крайней мере достаточен, чтобы смотреть CNN или вот такие дискуссии без перевода и субтитров.

tivita

10.03.2019 16:43вместо перевода родной язык>>испанский, мне гораздо проще переводить по цепочке родной>>английский>>испанский.

Очень полезный подход при изучении иностранного языка при достижении определенного уровня (А2 и выше) начать изучать в каком-то объеме еще один язык по переводному курсу (типа Пимслера) для носителей первого изучаемого языка. Т.е. Если вы учите английский — возьмите курс испанского или французкого для англоговорящих.

Тройной перевод даст такую когнитивную нагрузку, что ум сдастся и начнет считать английский родным, чтобы этого избежать.

А так гораздо полезнее пройти на начальном этапе беспереводной аудиокурс типа Ассимиля, Авалона, Берлица или Каллана.

DaneSoul

10.03.2019 18:05Не обязательно для этого изучать новый язык.

Достаточно взять пару серьезных обучающих курсов (программирование, математика и т.д., что интересно и нужно в работе) на английском языке. Вот когда и лекции на английском, и задания на нем, и обсуждения на форуме курса, и конспект на нем пишите, то очень быстро идет глубокое погружение и в язык. Я стал намного лучше понимать английский на слух после нескольких курсов (технических) на Coursera пройденных на английском.

ne_zabudka

11.03.2019 14:49Учу английский по книге «Haskell eBook reader». Пробовала художественную литературу — нудняк невозможный, сложные речевые обороты, сложные времена глаголов, и т.д. Спец литература выражается четко и ясно. Язык haskell сам по себе очень интересен, впечатление как учишь первый язык (haskell), моментами забываешь что текст на английском, увлекаясь сюжетом)))

EndUser

09.03.2019 19:27Собственно, по герундию.

Лично я оставляю в голове именно отглагольное существительное.

>Я нравлю питание снаружи-дверей.

>Летание есть экзальтирующая штука

>Я очень нервный покуда делания моей работы.

Собственно, не по герундию.

Для меня дело в том, что этот псевдоязык удобен:

* можно прочувствовать на родном языке, как прирождённый говорящий формирует слова и фразы. Влезть в его шкуру, оказаться в его голове. Понять его логику.

* привыкнув к этому метаязыку, можно аналогично конструировать собственные высказывания на другом языке. Как бы использовать самому чувство языка, усвоенное первым пунктом.

* ну и перекодировать это на литературный родной чуть легче, чем с самого другого языка. Да и то, не всегда требуется.

В этом смысле автор прав — неправильная встройка родного языка в схему может крепко мешать.

Я за правильную встройку!

P.S. Разве не «Flying is an exciting thing»? Моя псевдомашинка этого требует!

evtn Автор

09.03.2019 19:40В разделе с герундием все же имелся ввиду смысл, заложенный в фразу, можно конечно все привести к дословно у переводу, и в нём будет все аналогично, вопрос лишь в правильности перевода.

Насчёт артикля — скорее всего да, он там нужен, вполне вероятно что я не досмотрел это.

Griboks

10.03.2019 00:05В статье не учли одну важную особенность: мы читаем не слова, а предложения. И если уж говорить про ассоциации, смысл текста, то, очевидно, необходимо рассматривать не отдельные слова, а хотя бы словосочетания. Тогда мы избавляемся от ещё одной прослойки: слово->слово->слово->реальный мир => словосочетание ->реальный мир. Например, чтобы перевести тот же coil spring, придётся провести в голове следующие операции:

foreach(смысл1 in coil){

foreach(смысл2 in spring){

if(удовлетворяетКонтексту(смысл1+смысл2)) return правильныйПеревод}}

evtn Автор

10.03.2019 05:51Всё же, хоть и слегка в меньшем объёме, чем нужно, но было сказано о том, что подобное правило масштабируется и на более крупные единицы текста, и вообще на все элементы языка

gummybeer

10.03.2019 06:16+1как билингв согласен с автором. мне зачастую очень непросто переводить с одного родного языка на другой родной язык. Понятия совпадают не полностью и ты прямо таки зависаешь, когда нужно передать слово из соседнего языка. Вместо слова получается в голове какое-то облако смыслов, которые ты мучительно натягиваешь за другое облако смыслов.

Говорить при этом даже на двух языках одновременно — не проблема.

gamesuper

10.03.2019 06:16Английский язык уже давно не в моде.

evtn Автор

10.03.2019 06:18+1Тем не менее, количество материалов на английском невообразимо велико. Да и внимательное прочтение статьи тоже приветствуется, английский взят лишь для примера.

gamesuper

10.03.2019 07:51Достаточно знать ~800 слов, что бы разобраться в документации, а прочие материалы не имеют какой либо существенной ценности, на крайний случай можно использовать переводчик.

evtn Автор

10.03.2019 08:59Ну, насчет ценности — субъективно, каждому своё, кому-то интересна не только документация. А знать n слов тоже недостаточно — понимать язык в целом куда лучше, чем пользоваться несовершенными пока средствами перевода. Учитывая разнообразие естественного языка, переводчики ещё нескоро научатся точно выполнять свою работу, хотя и приблизились к этому значительно.

gamesuper

10.03.2019 09:21Кто хочет Мерри Попинса читать, то конечно, пусть учит, остальные спокойно могут тратить время на другие цели.

anatolnsk

10.03.2019 10:59Думаю, не стоит тратить энергию на бота вову. Вы просто гляньте в его профиль…

xPomaHx

10.03.2019 09:44Мы не запоминаем потому что запомнить 1 раз недостаточно для любой информации, поэтому придуманы интервальные повторения. Самое важное в них различать операцию чтения и записи в голову, записываем мы 1 раз, а потом только читаем, то есть нужно не просто посмотреть перевод, через 1 день это бесполезно абсолютно, а именно самому достать из своей головы.

Запоминать можно и через перевод на свой язык и вообще как угодно, так как эта инфа у вас во временном хранилище, а повторять нужно будет до тех пор, пока вы не начнете вспоминать значение без этого посредника, это уже будет означать что инфа в долговременной памяти.

В качестве посредника кстати лучше всего подходят графические образы, это уже другая тема, но можно и просто зубрить если у вас есть время.

Эти правила работают для чего угодно не только для запоминания слов, если освоить их в идеале, можно за неделю выучить 5-10к слов и уже говорить с кем угодно о чем угодоно, естественно как чукча или йода, но слова это самое времяёмкое в языке, остальное действительно проще уже учить в среде или в контексте.

vershinin

10.03.2019 10:41Прикол в том, что человек мыслит «образами». Для основного количества людей образы визуальные, для тех у кого нет зрения — осязательно-слуховые, короче говоря, образы это такая «совокупная» реакция нейронов на внешний раздражитель.

Если свести к грубому бихевиоризм, то запоминая слова через другой язык, мы пытаемся использовать много связей, что для мозга слишком энергоёмко, и он это благополучно забывает. Нам нужно построить связь «внешний стимул в виде слова» — «образ», тогда можно добиться эффективного запоминания, в особенности в изучении языков. Эта связь должна быть рефлекторной и быстрой. Ровно так же обучается наша «грамматическая» нейронная сеть.

tivita

12.03.2019 02:53Для основного количества людей образы визуальные,

все-же до 50% людей относят к кинестетикам, а визуалов меньше — под 30-40%. И в чистом виде любой тип большая редкость. Поэтому лучше задействовать все каналы — и сенсорику, и моторику, и обязательно снимать эмоциональный барьер, как советует С.Крашен.

vershinin

12.03.2019 10:01Я в своё время занимался мнемотехникой, в том числе и спортивным запоминанием. И могу точно сказать, что эмоции делу только мешают — создают нестабильные образы, их вариативность маленькая, могут отвлекать в процессе запоминания и припоминания.

Что касается кинестетики-визуалы, то это весьма условное разделение. Любой видящий человек мыслит визуальными образами, потому что такие образы забивают всю остальную информацию в голове.

Другое дело, что кто-то умеет с ними управляться лучше, кто-то нет — отсюда и идёт разделение. Но для человека со зрением нет ничего сильнее визуального мышления.

tivita

12.03.2019 11:07Любой видящий человек мыслит визуальными образами, потому что такие образы забивают всю остальную информацию в голове.

Это субъективная оценка.

Моя жена художник, и все представляет в образах. Когда она читает или слушает книгу, она как на экране видит все происходящее.

А я ничего не вижу, только извлекаю смыслы. Поэтому читаю в 3-5 раза быстрее.

vershinin

12.03.2019 11:15Вы не поверите, но смыслы и есть визуальные образы, просто вы на это не обращаете внимание, оно происходит как бы автоматически. При этом визуальное мышление намного быстрее, чем вербальное — всё это проговаривание это переливание из пустого в порожнее, постоянная конвертация в речь и обратно.

Именно поэтому при обучении скорочтению стараются избавиться от вербализации, смотришь в книгу, и сразу видишь «смысл». У кого развита рефлексия и кто постоянно работает с образами сможет заметить, что этот «смысл» таки визуальный, пространственный. А у кого нет — тому кажется что это «бесформенное нечто».

Насчёт эмоций я имел ввиду добавлять эмоции в контекст запоминания. Например, некоторые советую добавлять какую-то сексуальность, гнев, радость, и так далее при обучении. Этого делать категорически не стоит.

tivita

12.03.2019 11:15эмоции делу только мешают

Сильные эмоции да, мешают. Но отсутствие мешает еще больше. Нужна оптимальная эмоциональная настройка. Не нужно оптимальный положительный настрой называть отсутствием эмоций.

Отсутствие эмоций — это глубокая депрессия, когда не только запоминать, но и дышать не хочется.

tivita

10.03.2019 16:18Полезные картинки, но утверждения в них слишком категоричны.

На самом деле, они показывают два взаимоисключающих**Имеется в виду одновременно, как нельзя одновременно идти или бежать, или ехать на велосипеде и мотоцикле.

411

10.03.2019 18:07Предположим, вас заинтересовало это странное слово. Куда вы обратитесь: в переводчик или в толковый словарь? Думаю, второй вариант предпочтительнее.

Зависит от того, нужно ли мне быстро понять смысл прочитанного или же изучить это слово. Зачастую нужно первое и выбирается переводчик.

Vlad_fox

11.03.2019 13:19неправильный подход:

Видим что-то незнакомое

Ищем перевод

правильный подход:

Видим что-то незнакомое

Ищем значение (можно на родном языке, но желательно и на языке оригинала)

чем значение при правильном подходе отличается от перевода в неправильном?

мы ведь в обоих случаях ищем значение слова, словосочетания…

tivita

12.03.2019 02:47Карта не территория, слово не равно значению. Значение обычно невербальное — образ, действие, процесс, свойство, эмоция, идея.

ivorobioff

11.03.2019 20:48Не считаю что это правильно искать слово в толковом словаре. Например слово «apple». Если мы его переведем на русский, то сразу станет ясно, что это фрукт у которого вкус такой-то, бывает такого-то цвета и так далее. Если же мы возьмем это слово в толковом словаре, то мы найдем что-то типа такого «the round fruit of a tree of the rose family, which typically has thin green or red skin and crisp flesh.» В последнем случае мы начнем запоминать гораздо больше инфы не понимая, что это за конкретный фрукт.

tivita

12.03.2019 02:40Когда я учил слова по фильмам, у меня был настроен видеоплеер с прямым доступом к тексту субтитров. При клике на незнакомом слове запускался перевод выделенного текста в Lingoes, и он выдавал подсказки.

Сначала у меня на первом месте стоял Апресян.

Но учить слова по переводу — как учить математику по ответам на задачи в конце учебника.

Поэтому довольно быстро я на первое место поставил словарь синонимов англо-английский, вторым wordnet, за ним LLA, если не помогало, я вызывал поиск по картинке, и только если после всего этого смысл не прояснялся, долистывал до Апресяна.

В принципе и до сих пор так все настроено.

А apple or peach лучше не в тезаурусе смотреть, а в картинках. И быстрее, и понятнее, и без перевода.

Толковые словари не для всех слов толково написаны.

olegthelilfix

Еще можно было бы добавить про то, что когда учишь свой первый язык в детстве ни какого словаря нет, и по сути подобным образом, можно изучать и не первый язык.

xPomaHx

Если у тебя есть 10 лет чтобы выучить язык до уровня 10 летнего ребенка натива то да. В любому процессу нужно подходить системно, к учебе тоже, просто бросить в реку чтобы чел научился плавать не получится, или получится, но в 10 раз менее эффективно.

Те у кого получилось выучить в среде обычно просто продавливают барьер неуверенности, но они за 5 лет так и будут знать 1-2к слов из топа частотности.

tivita

Мой знакомый 4 года прожил в Англиии, но не выучил не то что 1-2 к слов, а даже и 1й сотни. Работа в русскоговорящей бригаде — пиво с ними же — быт-сон.

Чтобы среда заставила, нужно, чтобы не было возможности применять родной язык.

Иначе все будет зависеть от сознательных усилий по этому поводу.

Что не мешает эти усилия организовать как переводным, так и прямым образом.

dominigato

В детстве у нас другой мозг по сути и развивается по другому чем в 30 лет. Так "учить как дети" не работает со взрослыми.

tivita

Вот что говорит по этому поводу Джон Гриндер, один из авторов НЛП:

dominigato

Это все правильно. (Не понял, правда, как это соотносится с моим комментарием.)

tivita

это к тому, что чтобы учиться как дети, нужно научиться входить в состояние «Как ребенок», без вербализации и внутреннего диалога. Что нетривиальная задача для обычного человека.

Хотя если начать моделировать ребенка, играя с ним и повторяя все его действия, можно и научиться…

dominigato

Гриндер ничего не говорит про состояние «как ребенок». Во всяком случае в вышеприведенной цитате, о детях вообще ни слова. Его пример состояния довольно хорошо знаком любому кто изучал языки, особенно тем кто изучал интенсивно.

Если моделировать ребенка может и можно чему-то научиться, но точно не языку.

Как-то забывается что ребенок переходит из состояния отсутствия вообще какого-то языка к состоянию с языком. Это совершенно не то же самое как учить другой язык человеку уже владеющим каким-либо языком. Никакой взрослый не сможет забыть язык полностью как ребенок и учить из этого состояния. Внутренний диалог построен на языке, как вы собираетесь учить язык при его отсутствии я не понял.

Ну, может наверное забыть язык на некоторое время, с помощью психоделиков или особых техник. Но тут вам надо цитировать не Гриндера, а МакКенну и Хаксли :) Жаль, правда, их библиотеки и записи все «случайно» сгорели.