"- Друзья! У нас две проблемы. Минобороны и пуговица. Пуговицу мы найти можем? Чисто теоретически? Можем. А с Минобороны… ничего. Вывод: ищем пуговицу."

— спектакль «День радио»

Метан, выделяющийся при таянии мерзлоты.

tl;dr

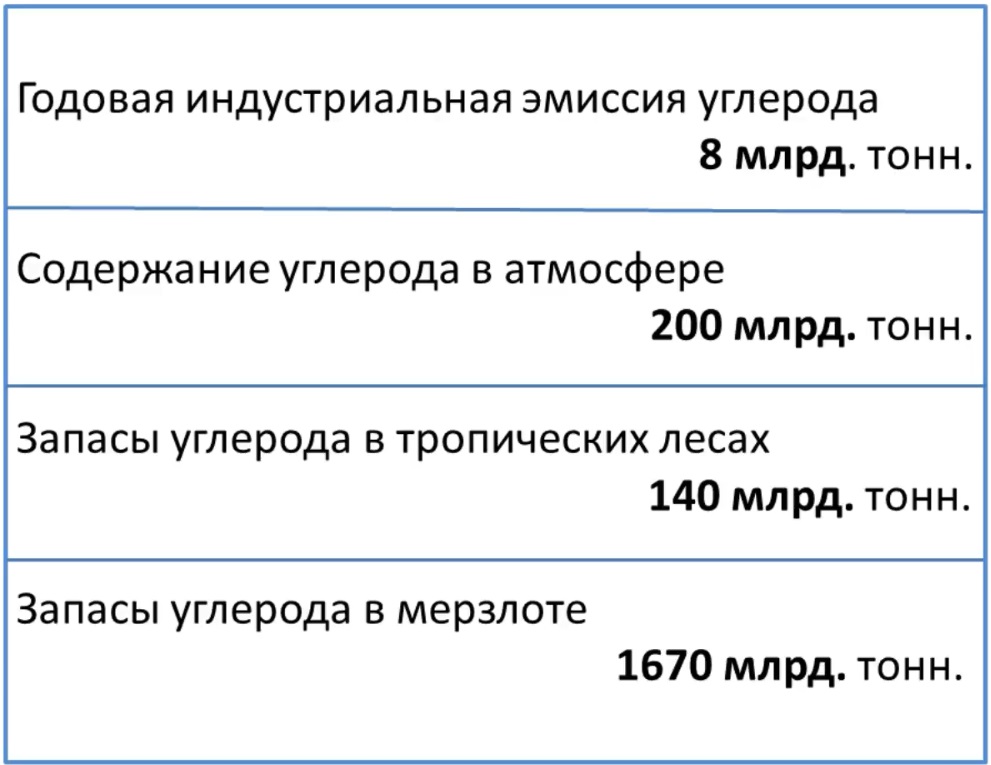

- Предложена новая («мерзлотная») модель углеродного цикла вместо старой («океанической»).

- Углерода на 30 триллионов долларов (по тарифам парижского соглашения) находится в мерзлоте.

- Мерзлота тает.

- Мерзлота тает быстро, у нас в запасе лет 20-30.

- Более 20 лет в Якутии суровые мужики создают «Парк плейстоценового периода».

- Россия может управлять составом глобальной атмосферы.

Под катом — первая видеолекция Сергея Зимова и краткий конспект.

Плейстоценовый парк — заказник на северо-востоке Якутии в нижнем течении Колымы, в 30 километрах к югу от посёлка Черский, в 150 км к югу от побережья Северного Ледовитого океана. Создатель и научный руководитель заказника — российский эколог Сергей Афанасьевич Зимов.

В заказнике проводится эксперимент по воссозданию экосистемы «мамонтовых тундростепей» плейстоцена, существовавшей на больших территориях Северного полушария во времена последнего оледенения.

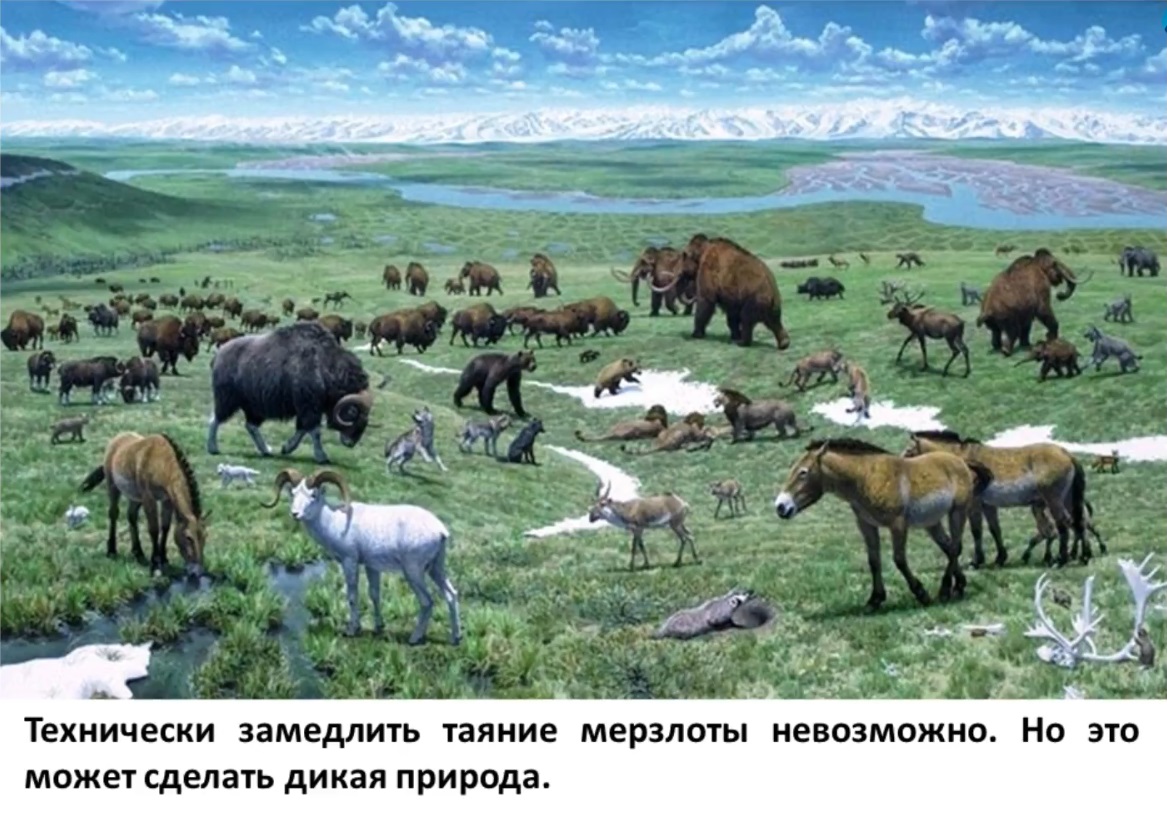

Мамонтовые тундростепи предположительно были в десятки раз более продуктивными, чем существующие сейчас на их месте лесотундровые и болотисто-тундровые биоты. В результате вымирания крупных травоядных около 10000—12000 лет назад (мамонт, шерстистый носорог, большерогий олень и др.) система деградировала до нынешнего состояния. По мнению многих учёных, существенную или даже решающую роль в этом вымирании сыграли охотники верхнего палеолита.

Идея плейстоценового парка состоит в интродукции сохранившихся видов мегафауны с целью воссоздания почв и ландшафтов, характерных для мамонтовых тундростепей, что должно привести к воссозданию высокопродуктивного травяного покрова. На территории парка живут якутские лошади, северные олени, лоси, овцы, овцебыки, яки, зубры и маралы.

— Википедия

Место

Низовье реки Колымы. Рядом океан, морской порт, взлетная полоса. Удобная логистика.

Контекст

Когда совсем нет никаких дорог, то есть вездеход. Манипулятор на крыше позволяет не только поднимать грузы до 2 тонн весом, но и устанавливать на них научное оборудование.

В добавление к тому, что этот вездеход ходит везде, он ещё и плавает. Это качество несколько раз было причиной того, что эта техника всё ещё доступна на станции.

Катер на воздушной подушке передвигается по любой ровной поверхности, будь то вода, лед или песок. Техника является незаменимой когда лед на реке либо ещё либо уже непригоден для езды на традиционных видах техники.

Летающая лаборатория

2-4 местный самолет позволяет взлетать с воды в летнее время и оборудуется лыжами в зимний период. Поднимается на высоту до 3 километров с крейсерской скоростью 160 км/ч

Здание Орбиты. В здании располагаются лаборатории, офис, конференц-зал, жилые помещения со всеми удобствами

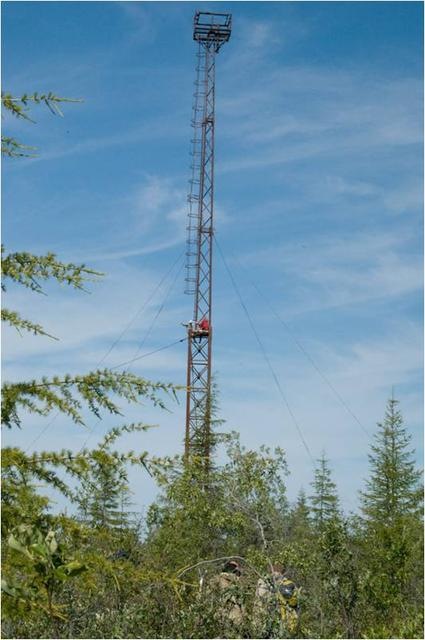

Вышка в парке c научным оборудованием, позволяющим, кроме всего прочего, измерять потоки СО2 и СН4 на всей территории парка. Вышка была установлена в 2007 году

vk.com/album-30860130_148245653

У этой девушки — «Лучшая диссертация США».

Терри Чапин — самый высокоцитируемый академик США

Мерзлота

Одна полоса — земля, одна полоса — лёд. До 90 метров.

Теплеет, и мерзлота начала таять.

Летом бывает до +35

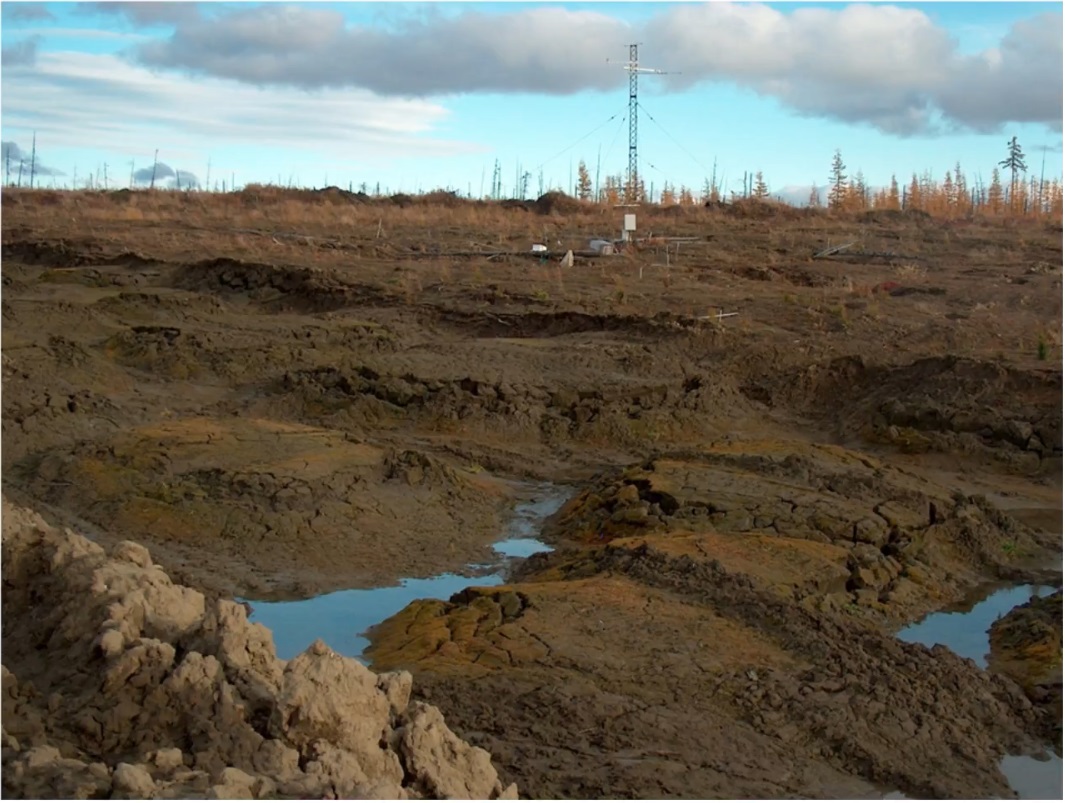

Если мерзлота начинает таять — начинается эрозия.

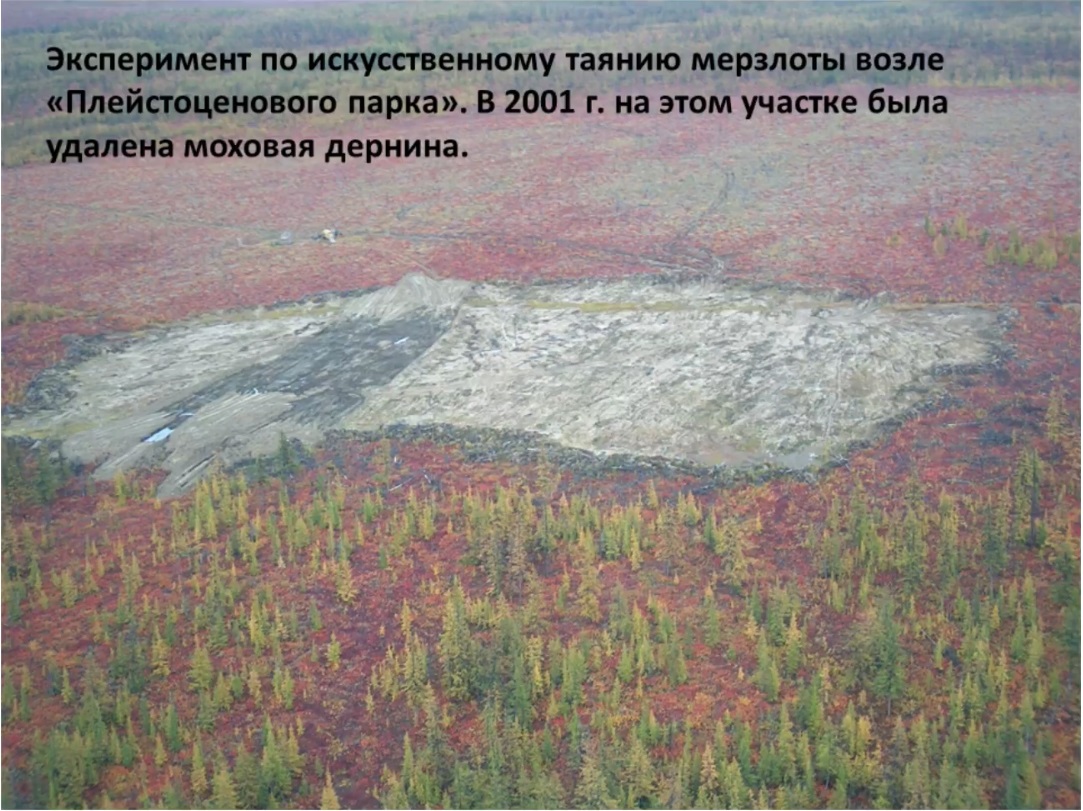

17 лет назад мы пригнали бульдозер и смоделировали лесной пожар. Удалили моховой покров (типа сгорел), где-то всковырнули поглубже.

В июне мы соскребли, а в сентябре уже вскрылась решетка полигональных льдов, система канав.

И понеслась…

Глобальная проблема

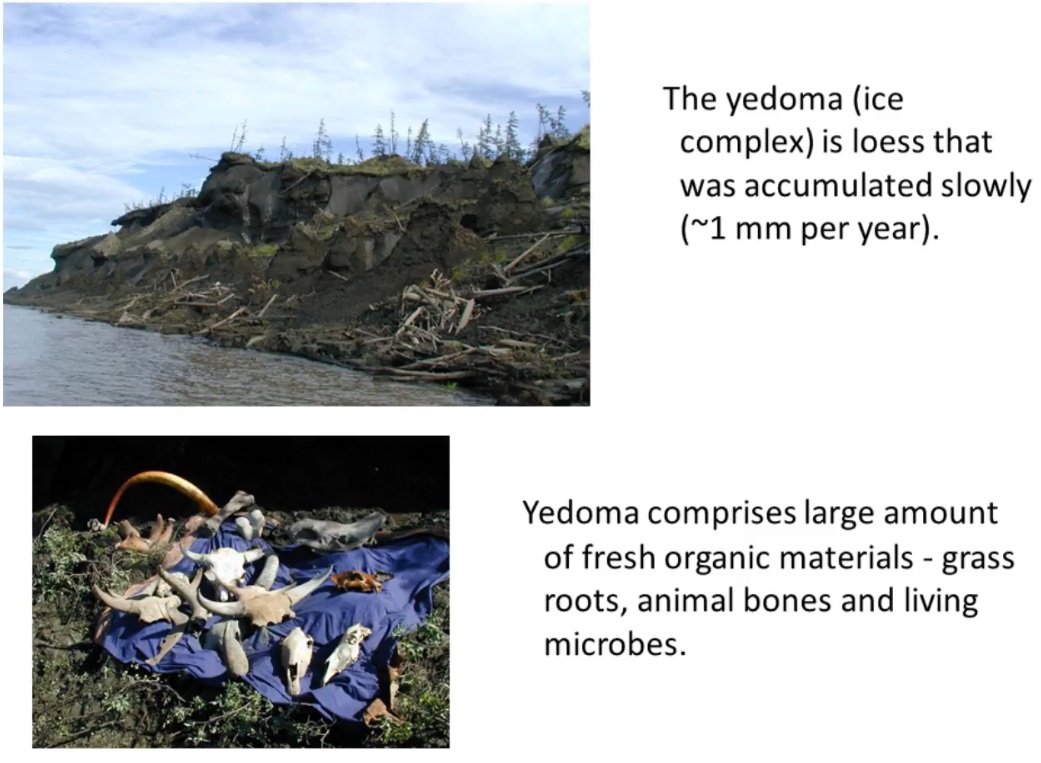

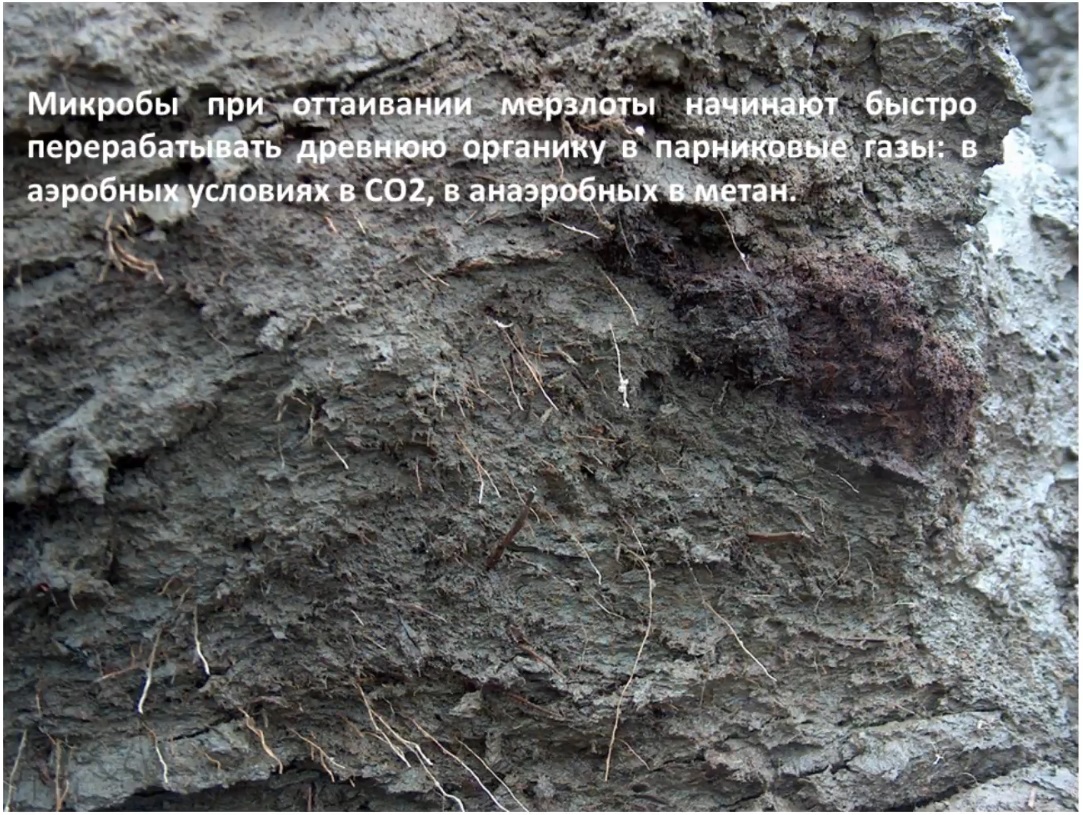

Едомовые толщи содержат очень много органики.

Раньше здесь была высокопродуктивная степь с миллионами мамонтов, лошадей и бизонов. Навоза и травы.

Мерзлота набита корешками.

Богатые почвы мамонтовой экосистемы.

В мерзлоте спят «микробы», а сегодня они «просыпаются» голодные, 30 000 лет ничего не ели. Они начинают доедать то, что не съели тогда. А еды полно. Гумуса почти нет. Когда толща оттаивает, она выделяет углекислый газ, если сухо, если переувлажнено — метан.

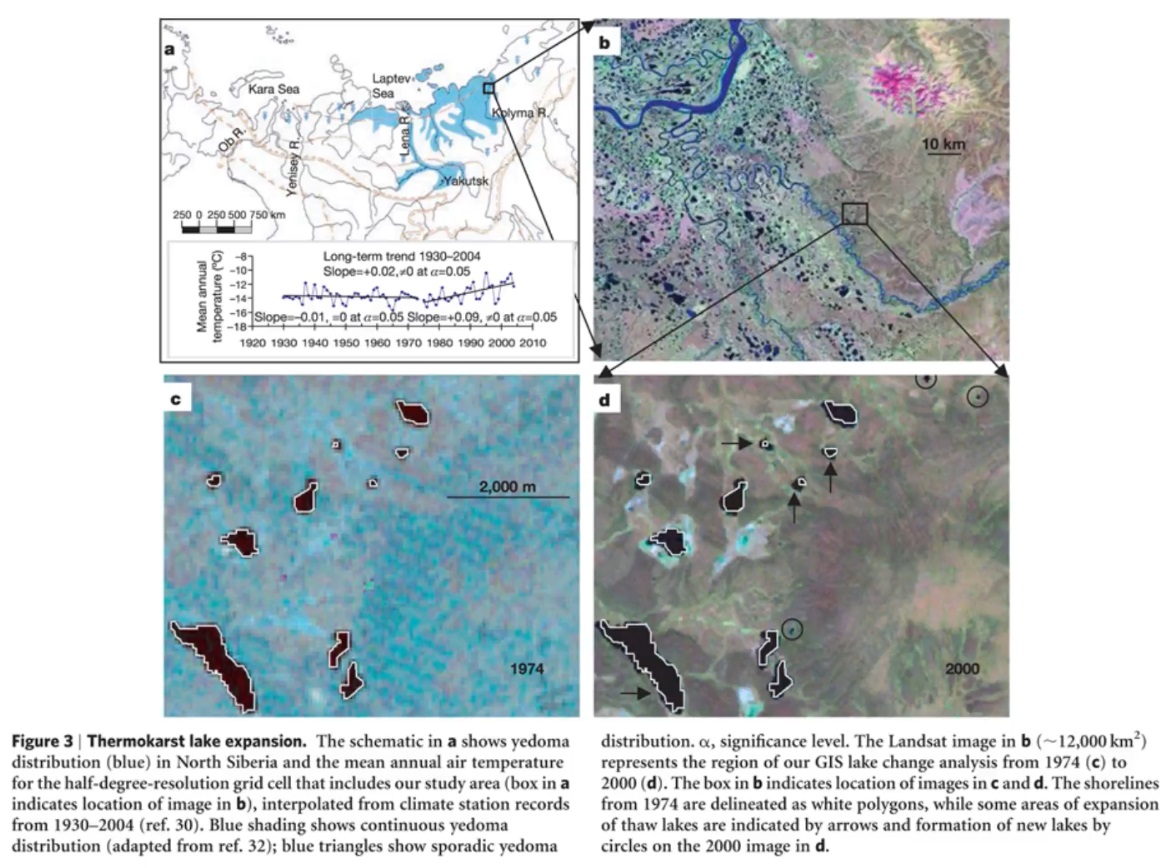

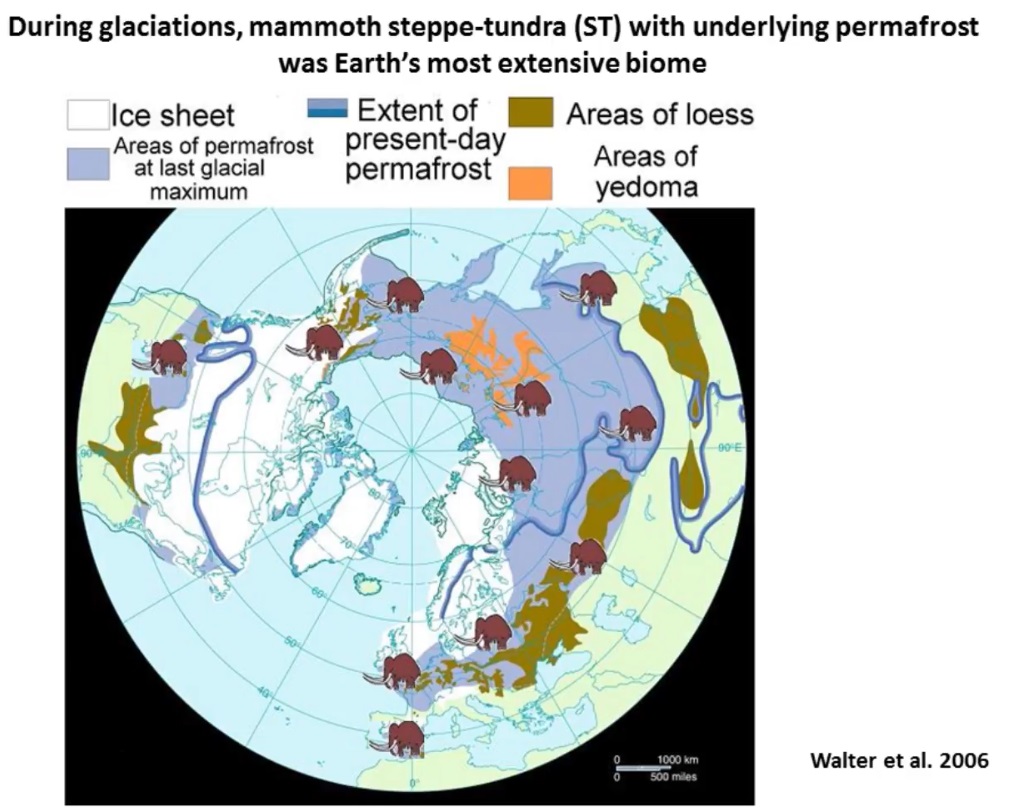

Месторасположение мощных толщ.

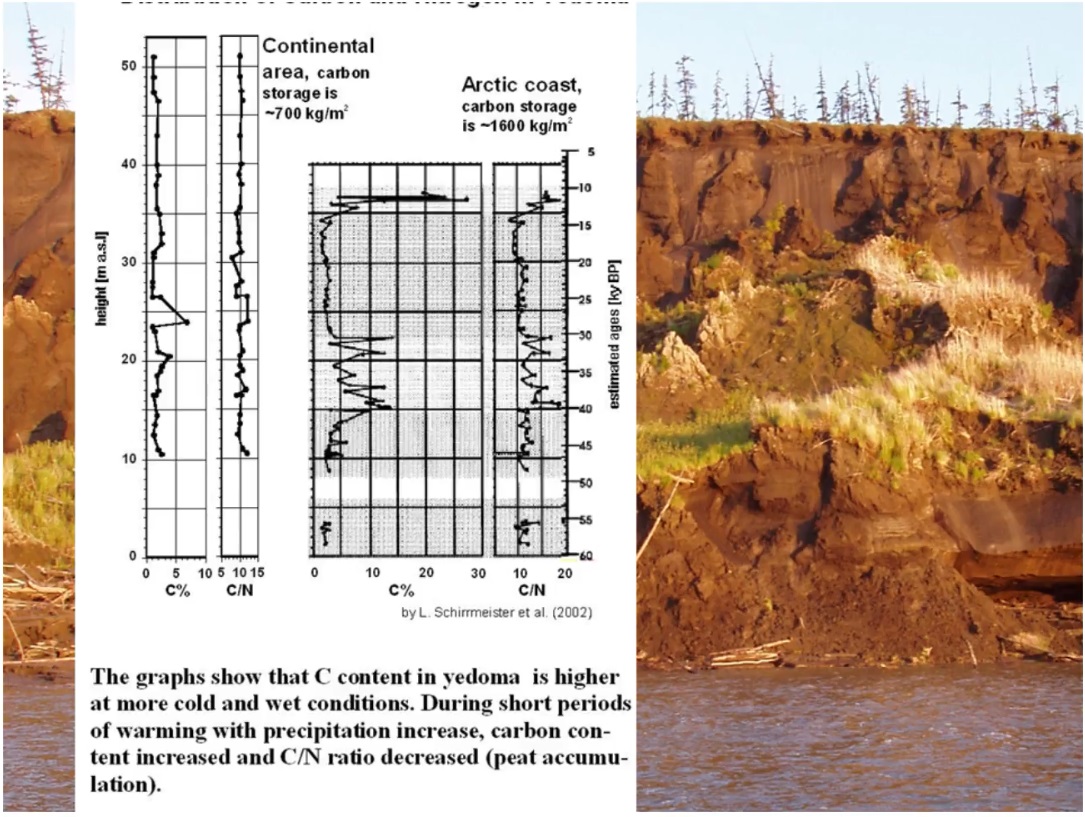

В чем отличие от «другой мерзлоты»?

Содержание углерода до 10%, как в богатых почвах. Но если по всему миру богатые почвы — это полметра, то у нас — десятки метров.

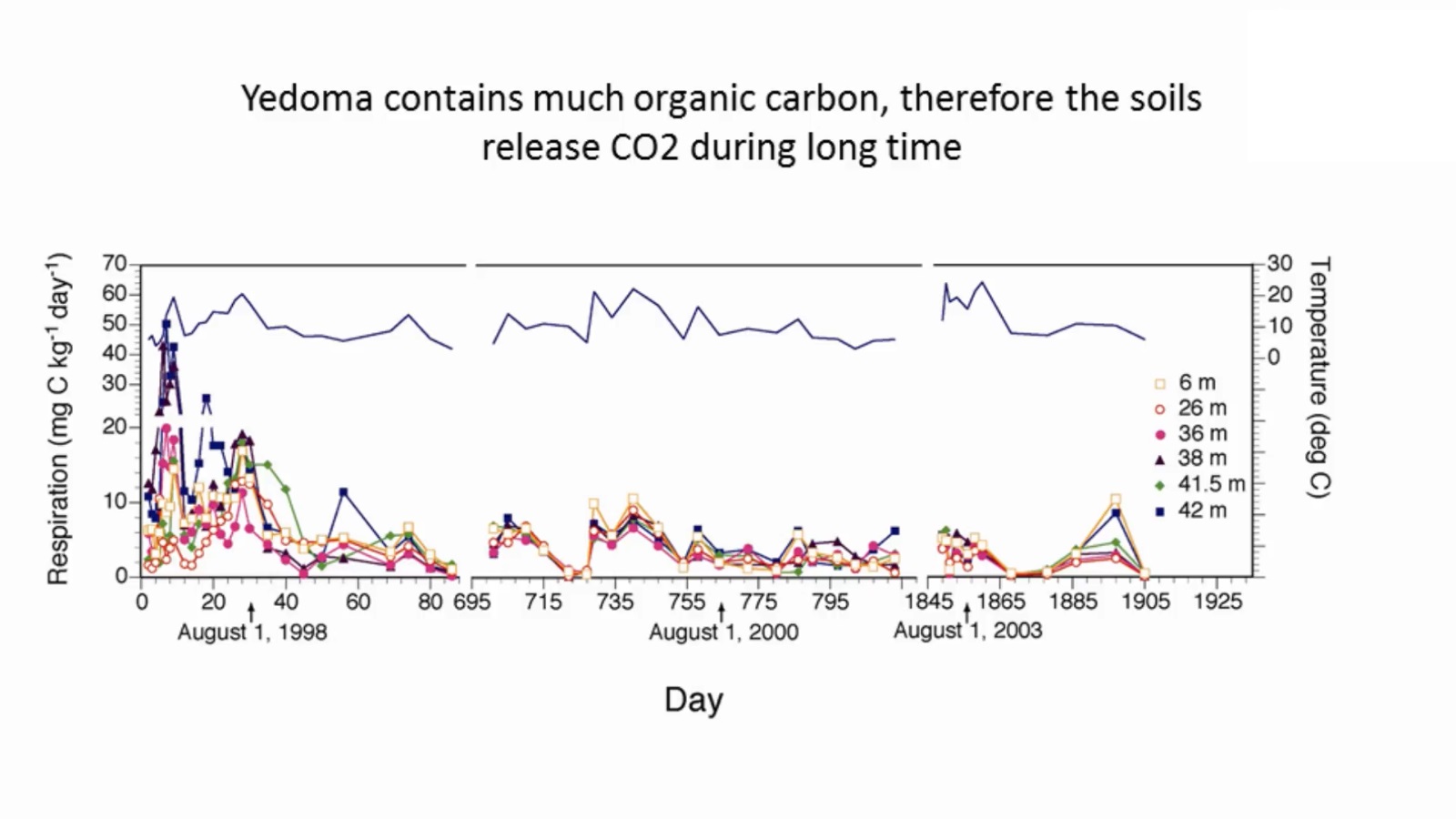

За счет того что много микробов и органика лабильная, вкусная, идет мощное продуцирование углекислого газа.

В сравнении с современными почвами (богатые у поверхности), плейстоценовые почвы богаты «в глубину», по углекислому газу и метану.

Органики настолько много, что для оттаивания не требуется потепление климата. Две большие кучи — современная почва (4м) и высокопродуктивная почва (3м).

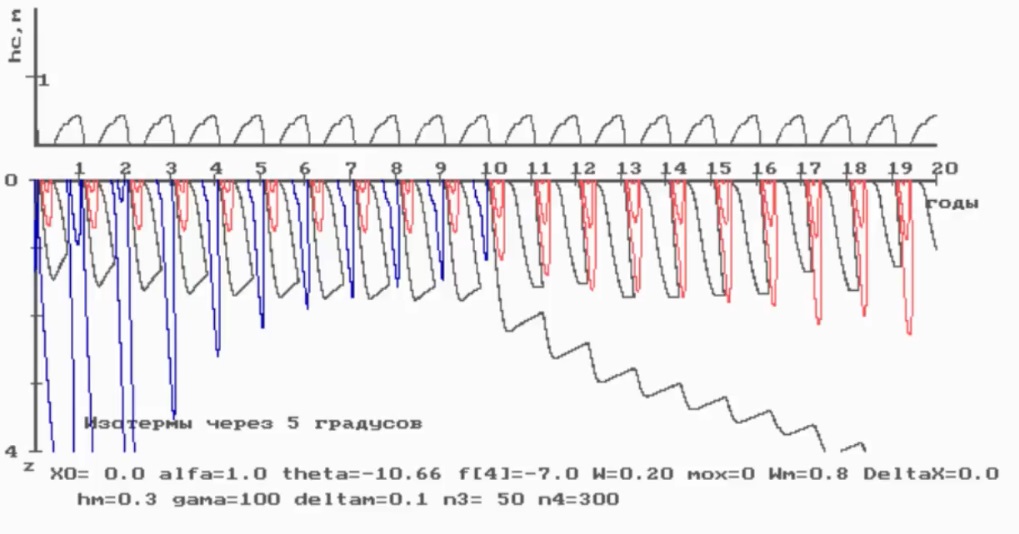

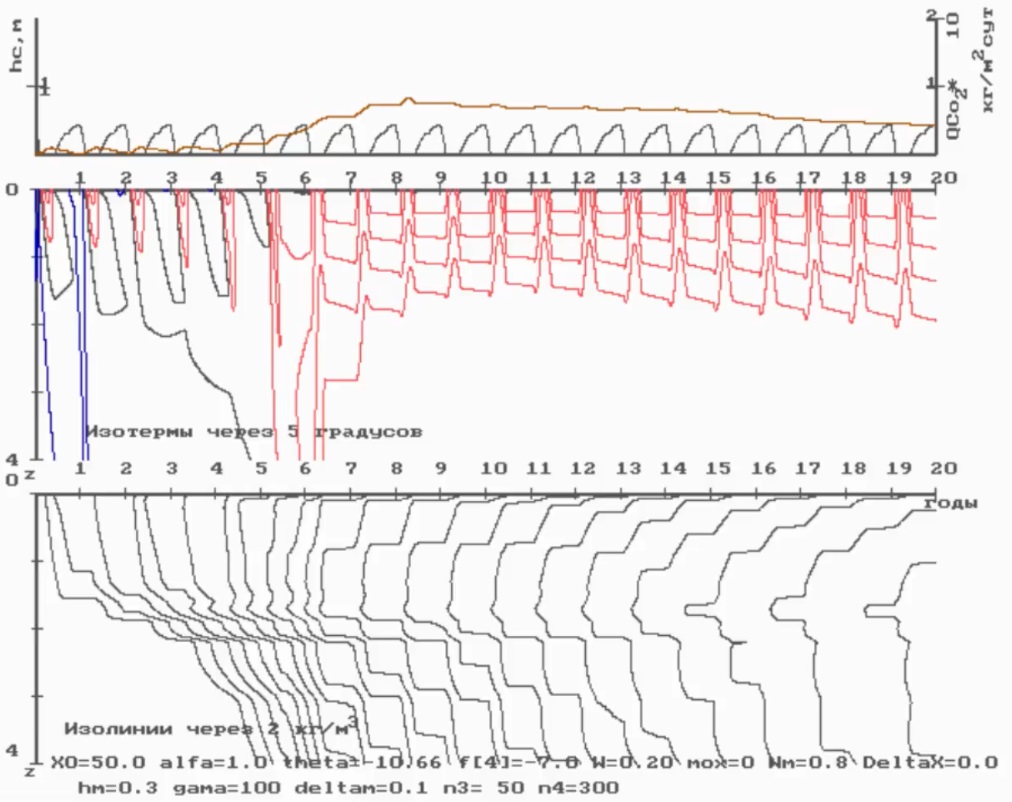

На мат. моделях мы рассчитали. С 10-го года пошло таяние мерзлоты при стабильном климате.

А при высоком содержании органики, почва практически сразу «загорается».

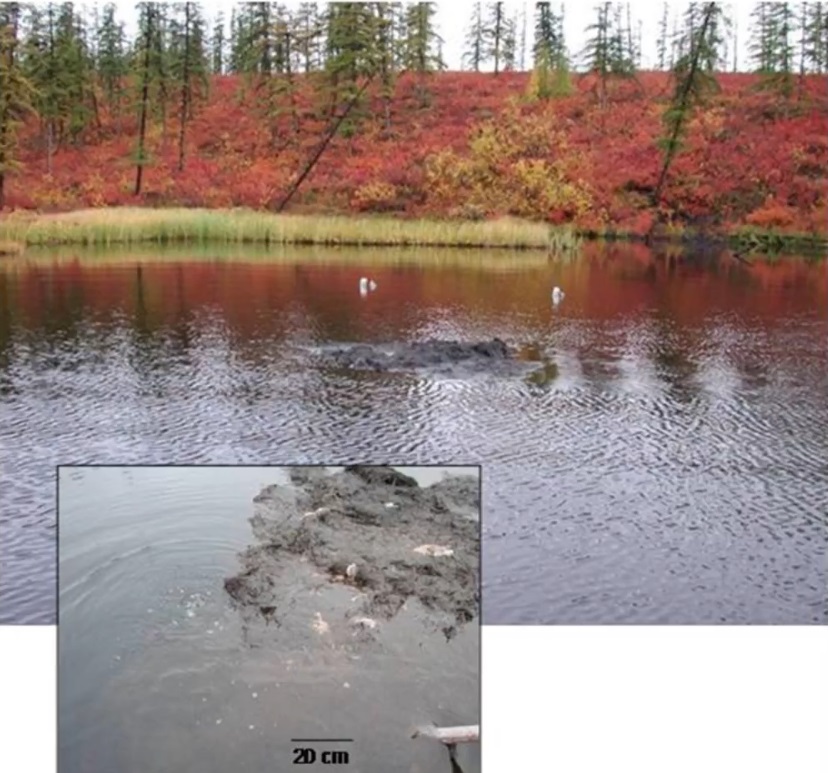

«Кусок дна всплыл».

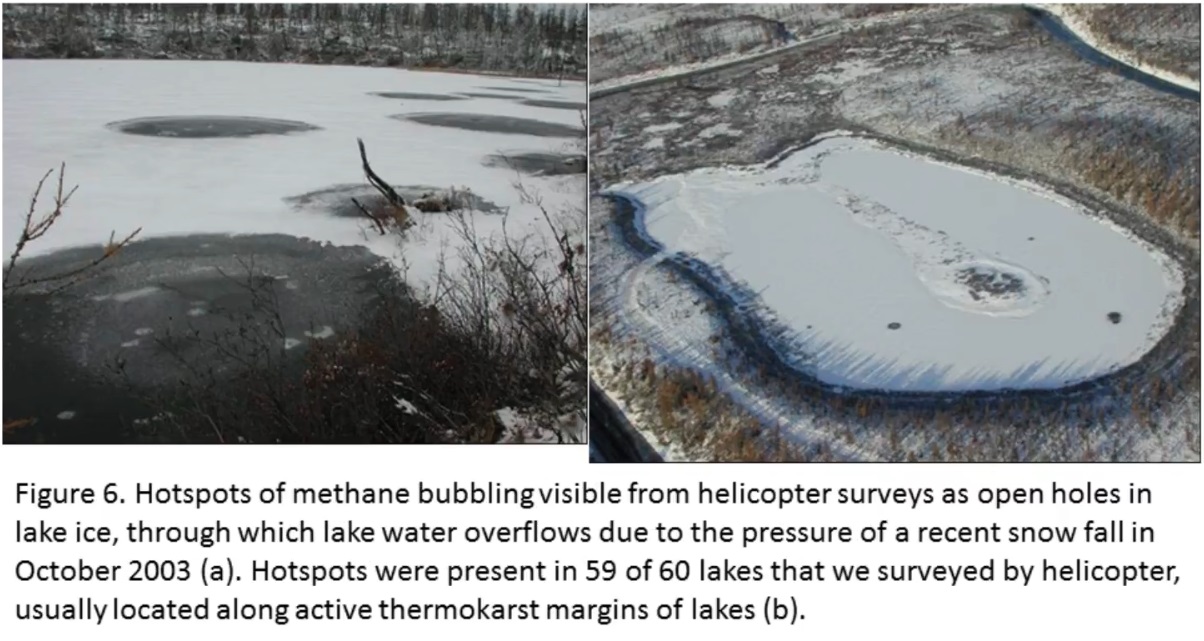

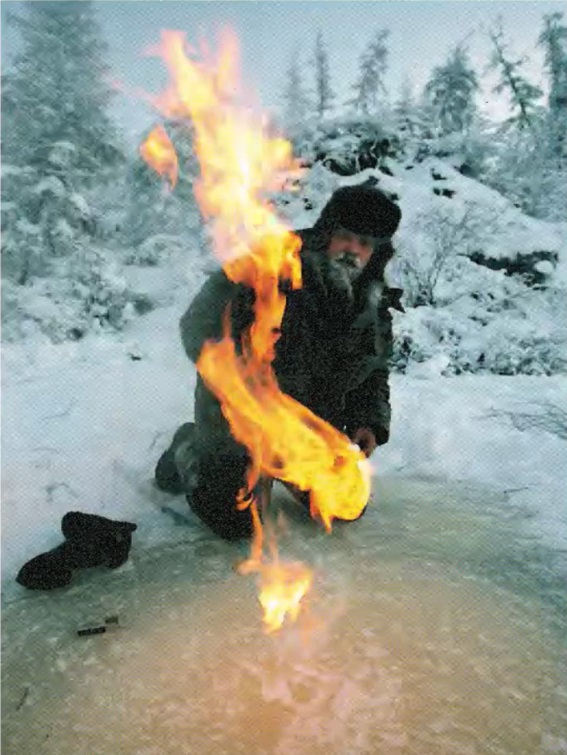

Углекислый газ считается «главным», но метан по парниковым эффектам в 20 раз мощнее. Есть много мест, где мерзлота оттаивает в анаэробных условиях — во всех термокарстовых озерах, где мерзлота тает под водой.

Раньше, 25 лет назад, озер, как источников метана, не было. В наших озёрах в любое место ткни палку — мощное бурление. До 60 литров метана на квадратный метр.

Метан чувствителен к давлению. Пересыщенная метаном толща выглядит как сыр. Чтобы спровоцировать выделение метана — достаточно топнуть ногой или палкой ткнуть.

Если подкараулить такую погоду, чтобы была низкая вода и не было волн, то на арктических морях можно увидеть хорошее метановыделение.

В реках это повсеместно — как только падает уровень — пузырьки со всех мест. А в озерах уровень стабильный. В них метаногенез привязан к атмосферному давлению. как низкое давление — так выделение метана. А низкое давление — это обычно ветер, дождь, циклон, шторм, т.е. низкая видимость.

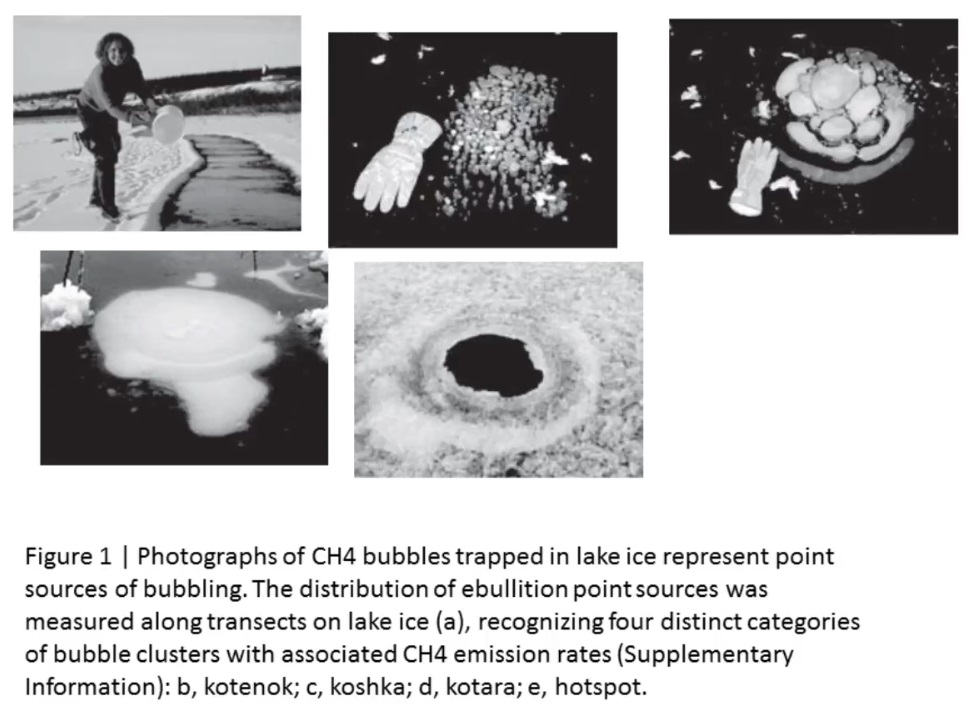

Если «удачная» осень, и первый мороз без ветра, то озера вот так замерзают.

Это полынья, тут бурлят пузыри. «Hot spot». Непрерывная струя газовыделения, тянущая за собой тёплую воду.

Но в сильный мороз может и застыть.

Некоторые не замерзают даже в сильный мороз.

«Котёнок», «кошка», «котяра», «хотспот» — классификация газообразований.

В тундре осенью с воздуха легко найти все газовыделения.

Аспиранты сначала очистили снег, а потом и 30 см льда… Всё ради подробной карты газовыделения.

Бывает, что скапливается 200-300 литров метана.

Озер много, но самое мощное газовыделение идет там, где подмываются мамонтовы почвы, где свежая органика попадает в зону таяния.

Мерзлота тает. Надо оценить, какая часть выйдет углекислым газом, а какая — метаном. Набиваем трубы едомой.

Содержание углекислого газа растет до 20% (в почве), потом рост прекращается. Микробы настолько интенсивно потребляют кислород, что глубже метра кислород не проникает.

Содержание углекислого газа и метана. В сухой почве идет метаногенез.

Треть мерзлоты — «поверхностная», которая начала таять. В ближайшие 20-30 лет вероятна эмиссия сотен гигатонн углерода.

Вопросов очень много.

Было трудно опубликовать эти исследования. Мы измерили площадь на которой лежит едома, измерили её толщину, померили содержание углерода и получили громадные гигатонны. Но 10 лет я не мог это опубликовать. Рецензенты пишут разгромные рецензии. И так каждый год 10 лет подряд, пока Science не опубликовал статью без рецензии.

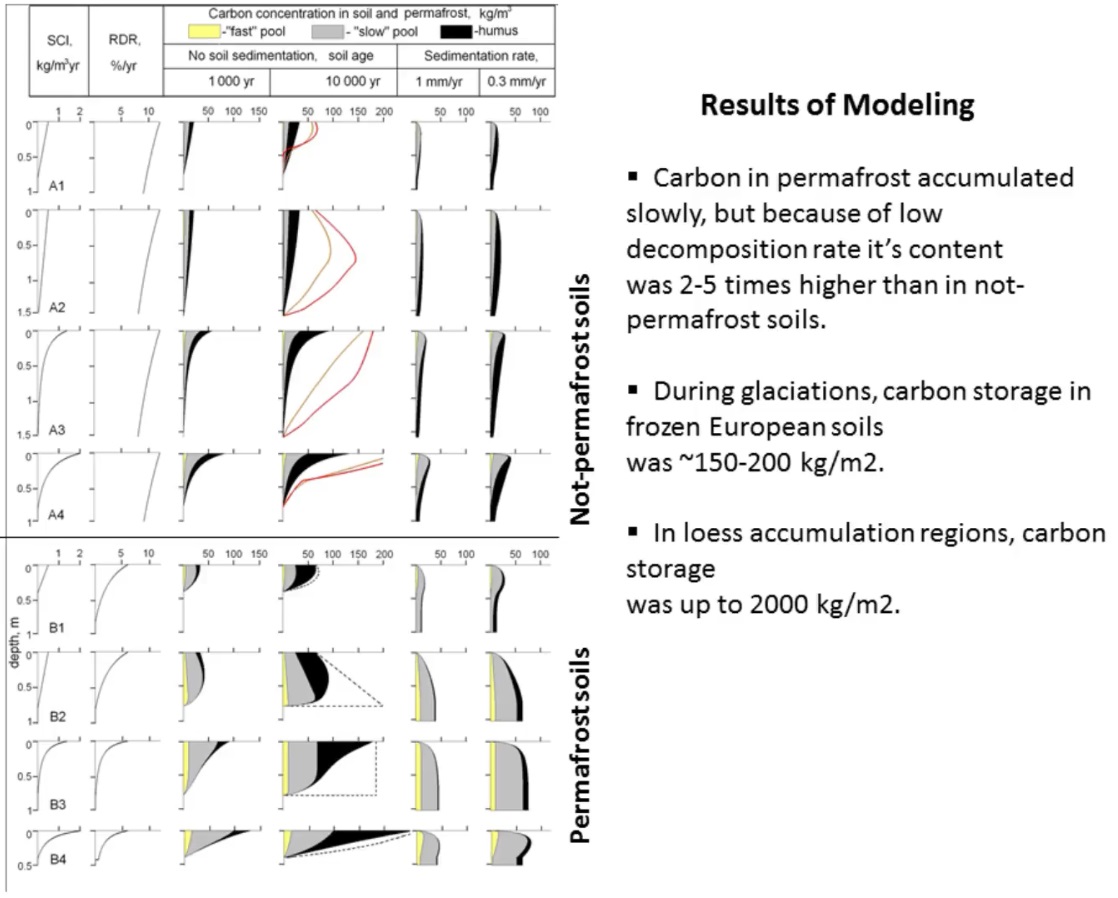

Мы сделали модель почвенного осадконакопления. Черное это гумус, серое — лабильная органика.

Фотосинтез не требует температур, а вот декомпозиция очень чувствительна к температуре. На севере частая ситуация, когда в глубине органики больше чем на поверхности. В европе тоже была мерзлота, а значит, когда она оттаивала, тоже выделялись парниковые газы.

И почему я долго не мог опубликовать ничего про мерзлоту, потому что после измерений написал, что раньше мерзлоты было больше и при её оттаивании тоже выделялись парниковые газы вот в таких-то количествах. А это уже кардинально меняет схему углеродного цикла.

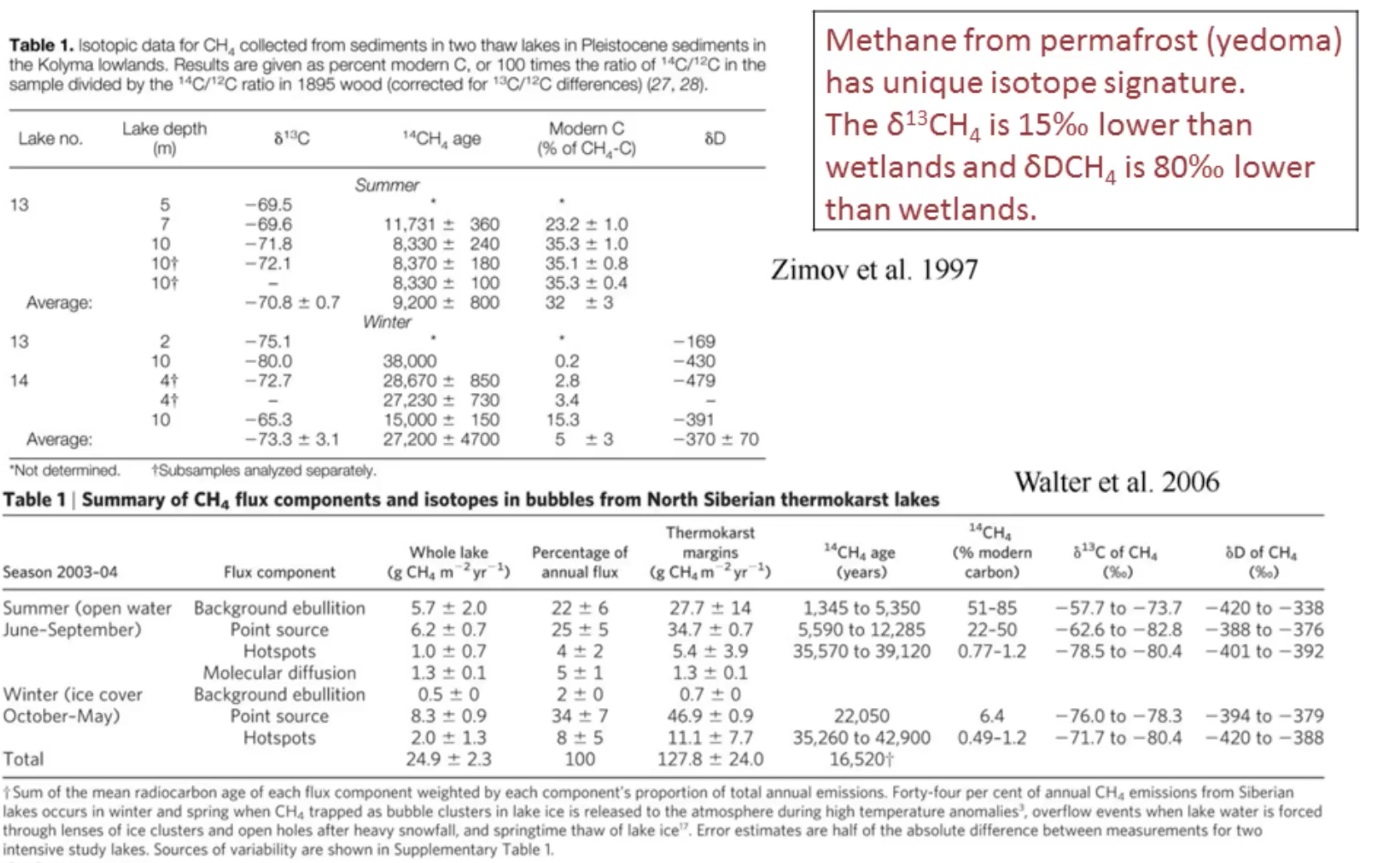

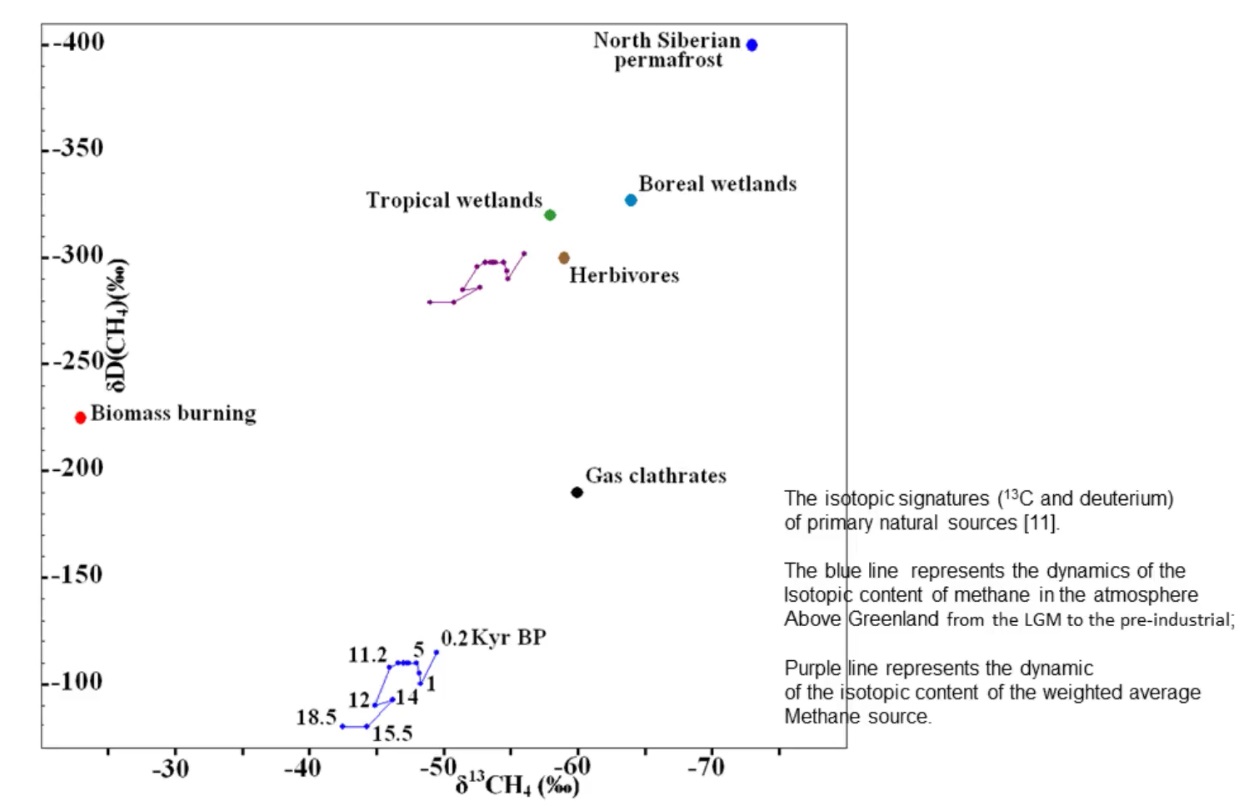

Метан из наших озёр очень своеобразен по изотопному составу — нет тяжелых изотопов.

Эмиссия метана из мерзлоты имеет уникальный изотопный состав.

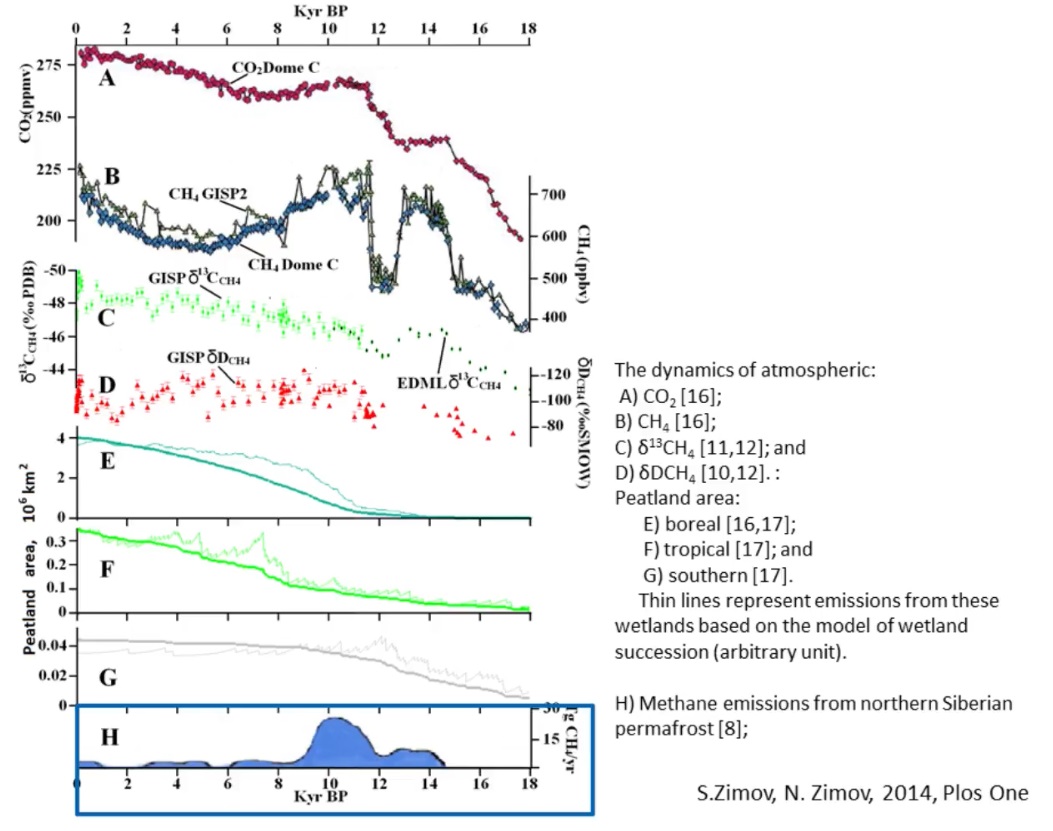

Что произошло на рубеже плейстоцена и голоцена. Причина резкого изменения количества метана долго обсуждалась (экспансия болот, эмиссия из газогидратов).

Поле изотопов. Содержание дейтерия в метане и углерода-13.

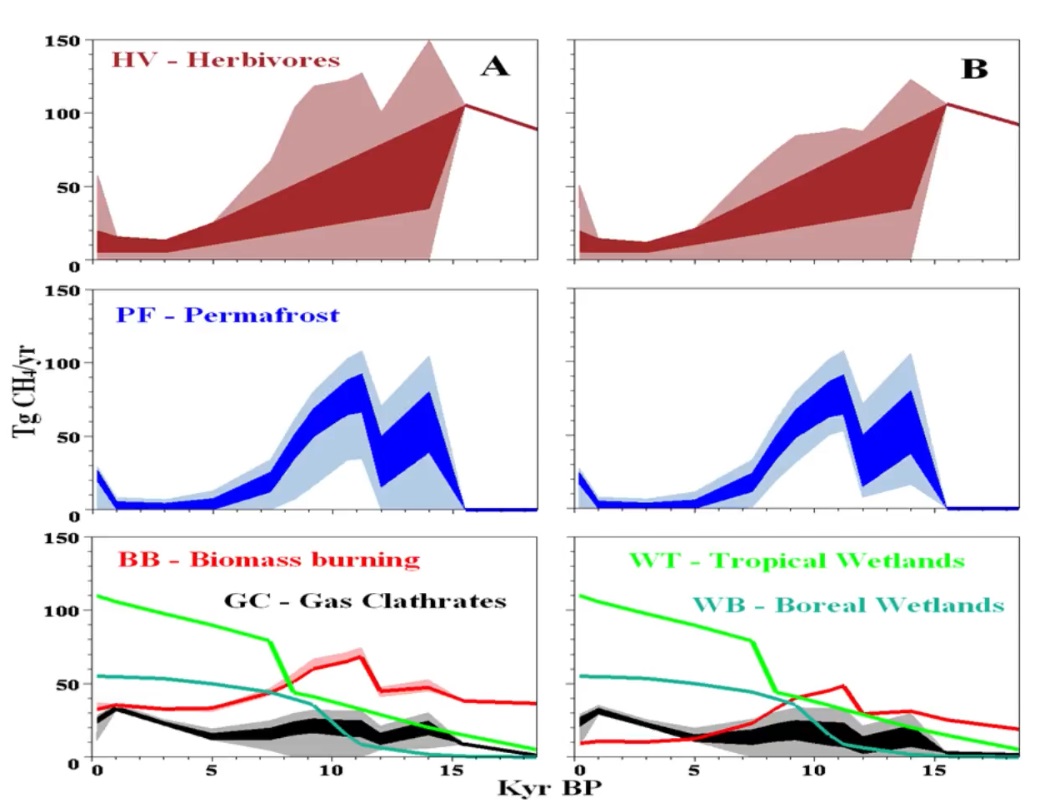

Восстановили динамику основных источников метана в атмосфере.

Во время ледниковых эпох главным источником метана в атмосфере были травоядные: коровы, олени, козлы. У лошадей, свиней, мамонтов эмиссия в 4 раза меньше.

А потом начала таять мерзлота.

Выделился метан, а что с ним потом происходит в атмосфере? Он за 10 лет окисляется до углекислого газа, за счет фотохимических реакций.

Если проинтегрировать график, то получается, что на рубеже плейстоцен-голоцен, порядка 300 гигатонн углерода поступило в атмосферу только в виде метана при таянии (европейской) мерзлоты.

Если в эмиссии метана мерзлота была главной составляющей, то мы можем сказать, что в эмиссии углекислого газа она тоже была главной.

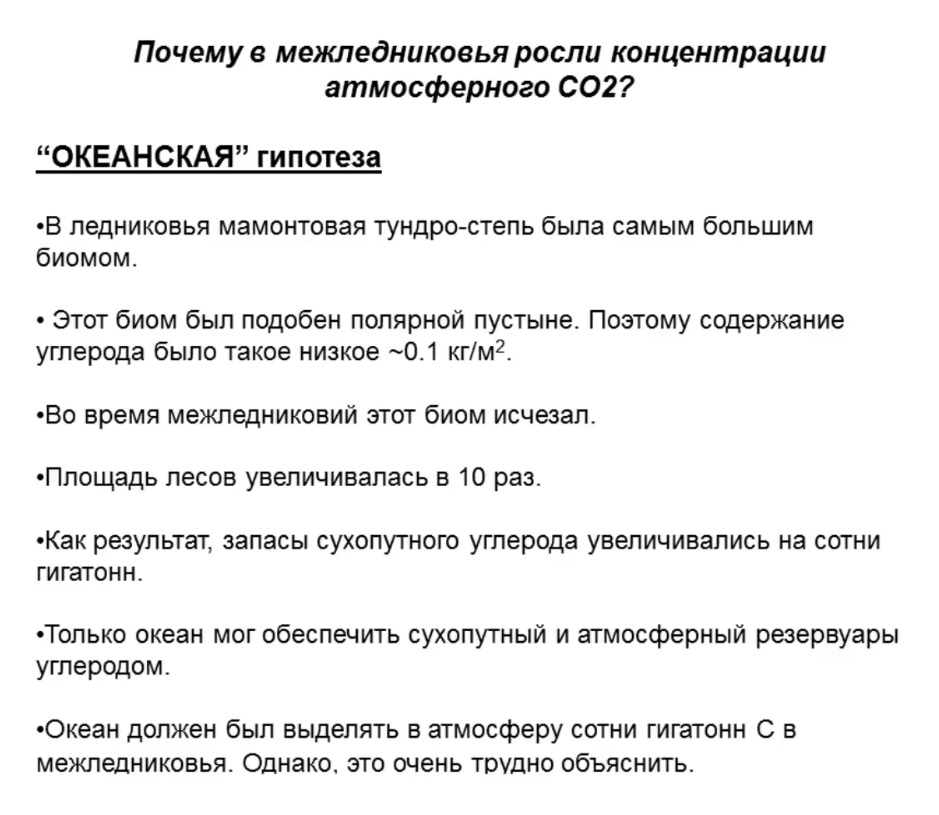

Народ стал восстанавливать бюджет углерода в плейстоцене. В голоцене площадь лесов выросла в 10 раз. Лесов до этого было мало, крупнейшим биомом была мамонтова степь. Многие уверены, что мамонтова степь выглядела как полярная пустыня и предположили, что содержание углерода в ней 100 гр на квадратный метр (в полярных пустынях и то больше!). А раз крупнейший биом содержал 100гр/кв.м, то сухопутные экосистемы в прошлом имели на 500 гигатонн меньшие углерода. Т.е. в атмосфере было на 100 гигатонн меньше, на суше на 500 гигатонн меньше. Только океан был «ответом». Значит в эпоху ледников океан поглощал порядка 600 гигатонн углерода. А содержание углекислого газа в атмосфере было меньше, а океан всегда в равновесии с атмосферой.

Сообщество океанологов 20 лет искало чёрную кошку в тёмной комнате. Перебрали все варианты — не работают.

Океан не забирал, а отдавал углерод!

А от того, как мы понимаем углеродный цикл, зависит, на что тратить деньги при борьбе с изменением климата.

Продолжение следует…

Контакты

СМИ

- Дом для мамонта

- Хороший забор — главное условие восстановления мамонтовых степей

- Парк ледникового периода

- Уникальный научный эксперимент, начатый в Якутии более 30 лет назад, продолжается

- Welcome to Pleistocene Park: The mammoth plan to recreate an ice age ecosystem in Siberia

- Pleistocene Park: Return of the Mammoth's Ecosystem

P.S.

- Zimov S.A., G.M.Zimova, S.P.Daviodov, A.I.Daviodova, Y.V.Voropaev,

Z.V.Voropaeva, S.F.Prosiannikov, O.V.Prosiannikova, I.V.Semiletova, I.P.Semiletov. Winter biotic activity and production of CO2 in Siberian soils: a factor in the greenhouse effect. Jour. Geophys. Res., 1993, 98, 5017- 5023. - Semiletov I.P., Zimov S.A., Voropaev Yu.V., Daviodov S.P., Barkov N.I., Gusev A.M., Lipenkov V.Ya. (1994) Atmospheric Methane in past and present. Trans, (Doklady) Russ. Acad. Sci. v. 339, n 2, p.253-256.

- Zimov, S. A., Chuprynin, V. I., Oreshko, A. P., Chapin III, F. S., Reynolds, J. F., and Chapin, M. C. (1995) Steppe-tundra transition: a herbivore-driven biome shift at the end of the pleistocene. American Naturalist. 146:765-794.

- Zimov, S.A., V.I. Chuprynin, A.P. Oreshko, F.S. Chapin, III, M.C. Chapin, and J.F. Reynolds. 1995. Effects of mammals on ecosystem change at the Pleistocene-Holocene boundary. Pages 127-135 In: F. S. Chapin, III, and Ch. Korner, eds. Arctic and Alpine Biodiversity: Patterns, Causes and Ecosystem Consequences. Springer-Verlag, Berlin.

- Chapin, III, S.A. Zimov, G.R. Shaver, and S.E. Hobbie. 1996. CO2 fluctuation at high latitudes. Nature 383: 585-586.

- Zimov, S.A., S.P. Davidov, Y.V. Voropaev, S.F. Prosiannikov, I.P. Semiletov, M.C. Chapin, and F.S. Chapin, III. 1996. Siberian CO2 efflux in winter as a CO2 source and cause of seasonality in atmospheric CO2. Climatic Change 33:111-120

- Semiletov I.P., Pipko I.I., Pivovarov N.Ya., Popov V.V., Zimov S.A., Voropaev Yu.V., and S.P.Daviodov (1996) Atmospheric carbon emission from North Asian Lakes: a factor of global significance. Atmospheric Environment 30: 10?11, p.1657-1671.

- Zimov, S.A., Y.V. Voropaev, I.P. Semiletov, S.P. Davidov, S.F. Prosiannikov, F.S. Chapin, III, M.C. Chapin, S. Trumbore, and S. Tyler. 1997. North Siberian lakes: a methane source fueled by Pleistocene carbon. Science 277:800-802.

- Zimov, G.M. Zimova, M.C. Chapin, and J.F. Reynolds. 1999. Contribution of disturbance to high-latitude amplification of atmospheric CO 2. Bull. Ecol. Soc. Amer.

- Zimov, S.A., Davidov, S.P., Zimova, G.M., Davidova, A.I., Chapin, F.S., III, Chapin, M.C. and Reynolds, J.F. 1999. Contribution of disturbance to increasing seasonal amplitude of atmospheric CO2. Science 284: 1973-1976.

- Chapin, F.S. III., McGuire, A.D., Randerson, J., Pielke, Sr., R., Baldocchi, D., Hobbie, S.E., Roulet, N., Eugster, W., Kasischke, E., Rastetter, E.B., Zimov, S.A., Oechel, W.C., and Running, S.W. 2000. Arctic and boreal ecosystems of western North America as components of the climate system. Global Change Biology 6: S211-S223.

- Zimov, S.A., Y.V. Voropaev, S.P. Davydov, G.M. Zimova, A.I. Davydova, F.S. Chapin, III, and M.C. Chapin. 2001. Flux of methane from North Siberian aquatic systems: Influence on atmospheric methane. Pages 511-524 In: R. Paepe and V. Melnikov (Eds.) Permafrost Response on Economic Development, Environmental Security and Natural Resources. Kluwer Academic Publishers, The Hague.

- Чупрынин В.И., Зимов С.А., Молчанова Л.А. Моделирование термического режима почвогрунтов с учетом биологического источника тепла// Криосфера Земли. 2001. Т.5. №1. С. 80-87

- B. Shapiro, A. Drummond, A. Rambaut, M. Wilson, P. Matheus, A. Sher, O. Pybus, M.

T. P. Gilbert, I. Barnes, J. Binladen, E. Willerslev, A. Hansen, G. F., Baryshnikov, J. Burns, S. Davydov, J. Driver, D. Froese, C. R., Harington, G. Keddie, P. Kosintsev, M. L. Kunz, L. D. Martin, R., Stephenson, J. Storer, R. Tedford, S. Zimov, A. Cooper. Rise and Fall of the Beringian Steppe Bison. Science, 2004; 306: 1561-1565. - Федоров-Давыдов Д.Г., Давыдов С.П., Давыдова А.И., Зимов С.А., Мергелов Н.С., Остроумов В.Е., Сороковиков В.А., Холодов А.Л., Митрошин И.А… Пространственно-временные закономерности сезонного протаивания почв на севере Колымской низменности. Криосфера Земли, 2004, т.8, №4, с 15-26.

- Fyodorov-Davydov, D., V.Sorokovikov, V.Ostroumov, A.Kholodov, I.Mitroshin, N.Mergelov, S.Davydov, S.Zimov, A.Davydova. Spatial and temporal observations of seasonal thaw in the Northern Kolyma Lowland. Polar Geography. 2004, 28, 4, pp. 308-325

- F. Stuart Chapin III, Terry V. Callaghan, Yves Bergeron, M. Fukuda, J. F. Johnstone, G. Juday, and S. A. Zimov. Global Change and the Boreal Forest: Thresholds, Shifting States or Gradual Change? 2004. AMBIO: A Journal of the Human Environment: Vol. 33, No. 6, pp. 361–365.

- Zimov S.A. Pleistocene Park: Return of the Mammoth’s Ecosystem// Science, 2005, Vol. 308. P. 796-798.

- L. R. Welp, J. T. Randerson, J. C. Finlay, S. P. Davydov, G. M. Zimova, A. I. Davydova, and S. A. Zimov. A high-resolution time series of oxygen isotopes from the Kolyma River: Implications for the seasonal dynamics of discharge and basin-scale water use. Geophysical Research Letters, VOL. 32, L14401, doi:10.1029/2005GL022857, 2005.

- C. Corradi, O. Kolle, K. Walter, S. A. Zimov and E.-D. Schulze

Carbon dioxide and methane exchange of a north-east Siberian tussock tundra.

Global Change Biology (2005) 11, 1910–1925, doi: 10.1111/j.1365-2486.2005.01023.x. - K. M. Walter, S. A. Zimov, J. P. Chanton, D. Verbyla & F. S. Chapin III. 2006. Methane bubbling from Siberian thaw lakes as a positive feedback to climate warming. Nature 443, 71-75(7 September 2006) | doi:10.1038/nature05040.

- Sergey A. Zimov, Edward A. G. Schuur, F. Stuart Chapin III. 2006. Permafrost and the Global Carbon Budget. Science, Vol. 312, P.1612-1613.

- Zimov, S. A., S. P. Davydov, G. M. Zimova, A. I. Davydova, E. A. G. Schuur, K. Dutta, and F. S. Chapin, III (2006), Permafrost carbon: Stock and decomposability of a globally significant carbon pool, Geophys. Res. Lett., 33, L20502, doi:10.1029/2006GL027484. 5 p.

- Finlay J., J. Neff, S. Zimov, A. Davydova, and S. Davydov. Snowmelt dominance of dissolved organic carbon in high-latitude watersheds: Implications for characterization and flux of river DOC. Geophysical Research Letters, vol. 33, L14401, 2006

- Chapin, F. S., III, M. Hoel, S. R. Carpenter, J. Lubchenco, B. Walker, T. V. Callaghan, C. Folke, S. Levin, K.-G. Maler, C. Nilsson, S. Barrett, F. Berkes, A.-S. Crepin, K. Danell, T.Rosswall, D. Starrett, T. Xepapadeas, and S. A. Zimov. Building Resilience and Adaptation to Manage Arctic Change. AMBIO, 2006, Vol.35, No.4, June 2006.P.198-202.

- Koushik Dutta, A, E. A. G. Schuur, J. C. Neff and S. A. Zimov. Potential carbon release from permafrost soils of Northeastern Siberia Global Change Biology (2006) Vol. 12, Number 12, P. 2336–2351, doi: 10.1111/j.1365-2486.2006.01259.x

- Neff, J.C., J. Finlay, S.A. Zimov, S. Davydov, J.J. Carrasco, E.A.G. Schuur, A. Davydova. (2006) Seasonal changes in the age and structure of dissolved organic carbon in Siberian Rivers and streams. Geophysical Research Letters. 33(23), L23401, 10.1029/2006GL028222.

- K. M. Walter, M. E. Edwards, G. Grosse, S. A. Zimov, F. S. Chapin III (2007)

Thermokarst Lakes as a Source of Atmospheric CH4 During the Last Deglaciation

Science, VOL 318. P. 633-636. - D. V. Khvorostyanov,, G. Krinner, P. Ciais, M. Heimann and S. A. Zimov, Vulnerability of permafrost carbon to global warming. Part I: model description and role of heat generated by organic matter decomposition

(Manuscript received 3 November 2005; in final form 8 November 2007) Tellus (2008) B 15 pages. Tellus (Series B) 60, 250-264. - D. V. Khvorostyanov, P. Ciais, G. Krinner, S. A. Zimov, Ch. Corradi

and G. Guggenberger, Vulnerability of permafrost carbon to global warming.Part II: sensitivity of permafrost carbon stock to global warming

(Manuscript received 22 December 2006; in final form 8 November 2007) Tellus (2008) B 11 pages. - Khvorostyanov, D. V., P. Ciais, G. Krinner, and S. A. Zimov (2008), Vulnerability of east Siberia’s frozen carbon stores to future warming, Geophys. Res. Lett., V. 35, Issue 10, L10703, doi:10.1029/2008GL033639 20 May 2008

- K. M. Walter, J. P. Chanton, F. S. Chapin III, E. A. G. Schuur, S. A. Zimov. 2008. Methane production and bubble emissions from arctic lakes: Isotopic implications for source pathways and ages J. Geophys. Res., 113, G00A08, doi:10.1029/2007JG000569

- Schuur, E.A.G, J. Bockheim, J. Canadell, E. Euschkirchen, C. Field, S. Goryachkin, S. Hagemann, P.

Kuhry, P. Lafleur, H. Lee, G. Mazhitova, F. Nelson, A. Rinke, V. Romanovsky, N.

Shiklomanov, C. Tarnocai, S. Venevsky, J. G. Vogel, S.A. Zimov The vulnerability of permafrost carbon to climate change: implications for the global carbon cycle. BioScience

September 2008, Vol.58, No 8. P. 701-714. - McClelland, J. W., R. M. Holmes, B. J. Peterson, R. Amon, T. Brabets, L. Cooper, J. Gibson, V. V. Gordeev, C. Guay, D. Milburn, R. Staples, P. A. Raymond, I. Shiklomanov, R. Striegl, A. Zhulidov, T. Gurtovaya, and S. Zimov. 2008. Development of a pan-Arctic database for river chemistry.

EOS, Transactions, American Geophysical Union, 89:217-218. - Guido Grosse, Vladimir Romanovsky, Katey Walter, Anne Morgenstern, Hugues Lantuit, Sergei Zimov. Thermokarst Lakes: High-Resolution Distribution and Temporal Changes at Three Yedoma Sites in Siberia. Proceedings of NINTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON PERMAFROST, P.551-556.

- Khalil, M. A. K., M. A. K. Khalil, C. L. Butenhoff, S. Zimov, K. M. Walter, J. M. Melack (2009), Correction to “Global methane emissions from wetlands, rice paddies, and lakes”, Eos Trans. AGU, 90(11), 92, 10.1029/2009EO110019.

- Zhuang, Q., J. M. Melack, S. Zimov, K. M. Walter, C. L. Butenhoff, and M. A. K. Khalil (2009), Global Methane Emissions From Wetlands, Rice Paddies, and Lakes, Eos Trans. AGU, 90(5), doi:10.1029/2009EO050001.

- Q. Zhuang, J. M. Melack, S. Zimov, K. M. Walter, C. L. Butenhoff, and M. A. K. Khalil

Global Methane Emissions From Wetlands, Rice Paddies, and Lakes. Eos, Vol. 90, No. 5, 3 February 2009. P. 37-38. - Zimov N. S., S. A. Zimov, A. E. Zimova, G. M. Zimova, V. I. Chuprynin, and F. S. Chapin III (2009), Carbon storage in permafrost and soils of the mammoth tundra-steppe biome: Role in the global carbon budget, Geophys. Res. Lett., 36, L02502, doi:10.1029/2008GL036332.

- 1. Zimov S., Implications of Ancient Ice. Science, 6 February 2009: Vol. 323. no. 5915, pp. 714 – 715.

- Tarnocai, C., J. G. Canadell, E.A.G. Schuur, P. Kuhry, G. Mazhitova, and S. Zimov (2009), Soil Organic Carbon Pools in the Northern Circumpolar Permafrost Region,Global Biogeochem. Cycles, Vol. 23, No. 2. (27 June 2009), GB2023.

- Levin, I., Naegler, T., Heinz, R., Osusko, D., Cuevas, E., Engel, A., Ilmberger, J., Langenfelds, R. L., Neininger, B., Rohden, C. v., Steele, L. P., Weller, R., Worthy, D. E., and Zimov, S. A.: Atmospheric observation-based global SF6 emissions – comparison of top-down and bottom-up estimates, Atmos. Chem. Phys. Discuss., 9, 26653-26672, 2009.

- Merbold L, Kutsch W.L., Corradi C., Kolle O., Rebmann C., Stoy P.C., Zimov Z.A. and Schulze E.-D. Artificial drainage and associated carbon fluxes (CO2/CH4) in a tundra ecosystem (2009) Global Change Biology, doi: 10.1111/j.1365-2426.2009.01962.x

Комментарии (117)

bbs12

15.04.2019 17:11-1PETM?

Londoner

15.04.2019 17:16-2WDISF?

MagisterLudi Автор

15.04.2019 17:17+2WTF!?!?

Коллеги, молю, пишите развернутые комментарии

(желательно с картинками и графиками)

kabashek

15.04.2019 17:37+1bbs12 говорил скорее всего о Палеоцен-эоценовом термическом максимуме. и показал всем, насколько умен, раз умеет в английские аббревиатуры

Londoner наверное хотел написать What Do I Stand For?

bbs12

15.04.2019 20:52Если человек не знает, что такое PETM, то писать «Палеоцен-эоценовый термический максимум» ещё хуже: всё равно никто не поймет, что это такое и полезет в гугл, а букв получается больше. Я просто экономлю ваше время.

kabashek

16.04.2019 08:54англоязычные аббревиатуры не всегда очевидны. могли бы в скобочках написать русскую.

aakhamef

16.04.2019 10:10Думаю, что понаставили минусов те, кто испытал эффект «WTF», который выше озвучил MagisterLudi. По аббревиатуре непонятно, относится ли она к посту или это какой-то локальный аналог «RTFM». В то же время, желание загуглить «Палеоцен-эоценовый термический максимум» возникло моментально, так как это явно относится к теме.

Tufed

16.04.2019 14:25+1Имея базовую школьную программу мне вполне понятно для представления о чем идет речь при «Палеоцен-эоценовый термический максимум» без гугления. И 100% незнакомы сокращения, которые точно придется дополнительно гуглить.

bbs12

15.04.2019 20:45Вы написали эту статью и не знаете, что такое PETM? Как?

Ниже уже ответили: PETM — это когда около 55 млн. лет назад температура очень резко и кратковременно подскочила на всей планете почти на 10 градусов. Предположительно, из-за резкого выброса метана.

В википедии есть статья, там подробнее.

Картинка:

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/65_Myr_Climate_Change.png

kabashek

15.04.2019 17:13-21. легче по северным морям железо растворять. эксперименты были, результаты впечатляют. лет за 100 планету можно полностью угробить. а сколько создавать ваш биом, с клонированной сотней носорогов, парой десяткой мамонтов и пары львов? лет 500?

2. а почему все против широколиственных лесов грендандии(на том же примерно месте?) — во всяком случае в те времена биосфера планеты была куда разнообразнее, чем 30 000 лет назад, в т.ч. и по млекопитающим. и намного проще срыть панаму, чем отказаться от нынешнего уровня выброса антропогенного углерода в ближайшие 50 лет — не находите?

MagisterLudi Автор

15.04.2019 17:15+1Ответ будет во второй части.

коротко так:

— мамонтова степь в десятки раз более продуктивны чам лес (5-7 «урожаев» в год и по биомассе больше в разы)

— лес «запасает» углерод в древесину, а степь — в гумус.

kabashek

15.04.2019 17:23диатомеи бокоплавами не поедаются, за неделю удваивают биомассу. углерод осаждается навечно(ну или пока не окажется дно выше уровня воды). вроде до 20% мирового океана имеют подходящий элементный состав.

быстро, надежно, технологично, если нужно убрать углекислый газ из атмосферы, только

1. борьба с глобальным потеплением давно превратилась в политинструмент

2. 98% ученых подпишут бумажки о «признании и необходимости борьбы с со2», но никто не будет форсить реальные инструменты, потому что страшно. а вот пиарить швейцарские заводы и высадки деревьев не там, где надо — запросто, ведь тонкий механизм углеродного цикла это шапито не трогает.

______________

и да, вы так и не сказали о расчетных сроках формирования биома с крупными млекопитающими(да еще и с началом в десятки единиц) — на 100 000 кв км(смешная площадь) — сколько? явно больше столетия

MagisterLudi Автор

15.04.2019 18:11+1Десятки лет.

Во второй части, подождите немного.

kabashek

15.04.2019 18:23-1так, 50 лет на заселение 7 000 кв. км.

у вас будет 19 шерстистых носорогов, и полсотни мамонтов с начала.

сколько нужно времени, на заселение узкой полоски в 100 000 кв.км.?

при том, что у вас не остров и колебания с хищниками и эпизоотиями будут в разы.

ну вот расплодятся у вас лошади, за ними волки и выжрут всю молодь носорогов. а новый штамм коровьей оспы из монголии-китая-казахстана выкосит 70% овцебыков — давление тех же волков вырастет(а вы знаете, как овцебыки спасают молодь от хищников — не лучший вариант, поэтому олени и лоси выиграли на континенте, загнав яков и прочих в неудобья)

и да, я не думаю, что на лошадках и яках можно преобразовать биом, понадобятся биотанки типа носорогов и мамонтов. ведь после их вымирания биом как раз пришел на копытных — оленях и лошадях к своему состоянию.

MagisterLudi Автор

15.04.2019 21:10+1Мамонтов заменить слониками можно, с носорогами пока вопрос.

MagisterLudi Автор

15.04.2019 23:10Задача мамонта в экосистеме была всковырнуть толстый лёд, чтоб самому попить и другим дать попить.

kabashek

16.04.2019 08:57+1и вытаптывать мелколиственную древесную поросль, что сейчас активно пошла наступление в канаде.

копытные, судя по африке, в отличие от носорогов и мамонтов таки обходят. а березу никто не ест.

MagisterLudi Автор

16.04.2019 17:28Да, Зимов говорил что у слонов/мамонтов «расовая пассивка» — выкорчевывать деревца.

Ranger5789

16.04.2019 17:28Зубры с вытаптыванием отлично справляются.

kabashek

18.04.2019 10:58что-то с европейскими лесами и беловежской пущей они не справились.

и да, они ж не умеют копать наст.

oracle_and_delphi

16.04.2019 11:07расплодятся у вас лошади, за ними волки и выжрут всю молодь носорогов

Как показывает природа Чернобыля, волки — диким животным не страшны, им — страшен человек с ружьём.

Barafu_Albino_Cheetah

16.04.2019 14:51-1Волки выжирают не столько количество лесной жизни, сколько её разнообразие. Когда волки бесконтрольно множатся, остются только те виды, по одному на группу, которые наиболее приспособлены к борьбе с ними. Волк, ворона серая и крыса пасюк — три самых опасных и вредных хищника. Потому что при наличии минимальной «помощи» от человека в виде помоек эти хищники моментально отвечают взрывом численности, и орда голодных морд выедает потомство всех остальных видов в своей стихии.

А у нас защита животных всё время начинается с волков, бродячих собак и ворон, хотя по-хорошему их нужно уничтожать на месте обнаружения.

oracle_and_delphi

16.04.2019 15:13-1В Евразии и Северной Америке — просто нет видов не приспособленных к волку, и нет видов не приспособленных к воронам.

Потому что и волки и вороны — жили задолго до человека, и видов неприспособленных к ним просто не появилось.

Так что твой БРЕД школьника мечтающего стрелять волков — идёт мимо!

крыса пасюк

Ни в дикой тундре, ни в дикой лесотундре без человека — крыса просто не способна выжить (тараканы — тоже не выживут).

Так что твой БРЕД — опять мимо!

PS статьи про Чернобыль:

habr.com/ru/post/366595

habr.com/ru/post/393301

Space__Elf

16.04.2019 17:31-2Судя по тому как наминусовали oracle_and_delphi в Карму за упоминание Чернобыля, у ваты бомбит от одного только слова УКРАИНА! lol

PS типичные симптомы ваты:

— ненависть к либерализму

— ненависть к демократии

— ненависть к охране природы

— ненависть к Украине

Barafu_Albino_Cheetah

16.04.2019 19:33-1С чего вы взяли, что ему (да и вам) накидали минусов за Украину, а не за банальное хамство?

Space__Elf

17.04.2019 03:16-1Я вижу, что там привели реальные пруфы, от которых у ваты бомбануло, от того что в Украине животным живётся лучше, чем в Рашке.

Barafu_Albino_Cheetah

16.04.2019 19:17Нет видов неприспособленных

Именно! А мы же хотим, чтобы были! Чтобы в парках, кроме вороны и голубя, жили снегири, зимородки, сороки, соловьи. Эксперименты по отстрелу ворон были, и показали, что разнообразие птиц быстро восстанавливается. Шум и кошки им совсем не так страшны, как вороны. После окончания отстрела за несколько лет состав птиц возвращается к обычному ворона — голубь — воробей. Синицу встретить — и то уже в радость.

Можно ворон не отстреливать. Можно все помойки закрыть и убрать. В том числе уличные урны сделать недоступными для птиц. Но я не обсуждаю фантастические решения.

С волками то же самое. Возможность один раз в год отожраться на свалке в самый голодный период уже значительно повышает их выживаемость. И значительно снижает выживаемость остальных зверей.

Наконец, Чернобыльская зона не такая уж и большая, и забором не огорожена. Волки свободно входят и выходят из неё, а вокруг зоны — охота на волков круглый год и без спецлицензий. Так что в некотором роде отстрел волков в ней ведётся.

Neuromantix

16.04.2019 19:32+1Проблема не с закрытыми помойками, проблема с кучей доброхотов, которые выбрасывают пищевые отходы, чтобы «птички и собачки покушали», в итоге кругом одно воронье и псины, ни птиц, ни мелких зверей, не способных укрываться на деревьях, типа ежей и тп не осталось.

У нас в городе вороний ор стоит круглосуточно, в прошлом году вороньи птенцы так и не выросли — плотность слишком велика, еды не хватает, ушли в зиму недоразвитыми (мелкие, облезлые), зимой начался передохли, но проблему это не решило. Из мелких певчих птиц в черте города остались редкие синицы и дрозды, и то по весне только и видишь, как вороны жрут птенцов. Они оборзели настолько, что залетают в квартиры и кидаются на людей, выносящих мусор. В природе нормальная плотность ворон — одна пара на 6-10кв.км, у нас выходит чуть ли не одна пара на 600-1000кв.м судя по количеству гнезд.

До разного рода зоошизы не доходит, что в природе численность верхушки пищевой цепочки регулируется кормовой базой, в городе корма много больше чем в природе, поэтому всех «верхних» типа ворон, собак и тп должен регулировать человек (либо прекратить их умышленный и неумышленный прикорм, тогда оно отрегулируется само, но это невозможно).

Barafu_Albino_Cheetah

16.04.2019 20:57Доброхоты подкармливающие — фактор в городе. В посёлке, тем более в деревне, такой фигнёй не занимаются, потому что к живности относятся куда более прагматично. Зато помойки там совсем не организованные. Просто куча, хорошо если за заборчиком. Вынося ведро, можно наткнуться на волка, медведя или кабана, радостно копающегося в твоих объедках. Про птиц и говорить нечего, их забором не остановишь. И вот что интересно: процветают на помойках в основном хищники. Во-первых, в средней полосе чистых хищников мало, зима научила всех не брезговать тухлятинкой. Поэтому они могут жрать всё подряд. Вы себе можете представить, чтобы олень разгрыз банку тухлой тушёнки и вылизал содержимое? А волк — запросто. Во-вторых, прочая живность туда ходить боится, потому что там хищники.

Space__Elf

17.04.2019 03:22+1ни птиц, ни мелких зверей, не способных укрываться на деревьях, типа ежей и тп не осталось

Если человек уничтожает под видом «благоустройства территории» места, где животные могут жить и укрываться, то абсурдно винить в этом волков.

"О волке только слава, а ест овец-то Савва" ©

Neuromantix

17.04.2019 08:04Никто ничего не уничтожал, территория не меняется последние лет 20, кроме роста количества ворон.

Space__Elf

17.04.2019 17:06Учёным-зоологам — есть основания доверять больше, чем мутным типам с ружжом.

Neuromantix

17.04.2019 17:16Ученые-зоологи местные как раз требуют избавиться от ворон уже лет 6, но зоошиза против, и власти ее поддерживают.

Rikkitik

19.04.2019 09:28У нас в городе тоже никакого отстрела не ведётся. Из птиц прямо в городе встречаются: вороны, галки, чайки (наглые твари хуже ворон), голуби, скворцы, синицы, воробьи, жаворонки/соловьи (ну, или кто-то другой сладкоголосый, могу путать), утки, лебеди (не улетают уже пару лет, пожарники изо льда их вырубают периодически), аисты. Из дикого зверья: змеи (ужи в основном), ящерицы, ежи (обнаглели совсем, по детским площадкам шастают), мыши, крысы, тьма летучих мышей и, внезапно, бобры. С бобрами Зеленстрой воюет, они деревья на набережной в парке ночью грызут, а зеленстройщики их днём пилят и увозят, и мелкую поросль «неаккуратную» срезают, с которой бобры кору едят.

MTyrz

19.04.2019 09:55жаворонки/соловьи (ну, или кто-то другой сладкоголосый, могу путать)

Скорее соловьи все же.

Жаворонок — птица открытых пространств, поет строго днем и обычно в полете, звучит как «рюрюрюмямямятивитюнюлю» или что вроде. Слегка напоминает журчание.

Соловей — птица кустарников, поет даже больше ночью, чем днем, в тех самых кустах, песня — очень разнообразный переливчатый щелкающий свист.

А общая обстановка все же очень сильно зависит от деталей городской среды.

Чем больше парков и зелени, не подвергшихся «облагораживанию» водоемов, невырубленных кустов, неокультуренных газонов — тем выше биоразнообразие.

Птице в первом приближении нужны три территории: где относительно безопасно жрать, где относительно безопасно гнездиться и где относительно безопасно кормить птенцов. Даже при наличии хищников (а где их нет), если будет достаточное количество убежищ, все будет нормально.

Rikkitik

19.04.2019 10:48Тогда это соловьи, да. И вы правы, у нас в городе много именно «необлагороженных» участков. Но зато и клещей много, самая энцефалитная и лаймовая зона в РБ.

MTyrz

19.04.2019 11:53Клещи — это тот случай, когда даже мое последовательное видоохранительство начинает ощутимо сбоить. Хотя я все равно не уверен, что ради отсутствия клещей нужно мириться с отсутствием природы как таковой. Впрочем, это уже совсем оффтоп.

Space__Elf

17.04.2019 03:10+1мы же хотим, чтобы были! Чтобы в парках, кроме вороны и голубя, жили снегири, зимородки, сороки, соловьи

*фейспалм*

Эти все животные прекрасно живут, и там где есть вороны, но нет человека.

И банальная стрижка газонов им всем наносит больше вреда, чем ворона. Потому что всем этим птицам — нужен подлесок, а «благоустройство» устраиваемое человеком этот подлесок уничтожает.

Будет везде модный «английский газон» — и при полном отсутствии ворон, этих птиц не будет.

elementy.ru/novosti_nauki/433014/V_moskovskikh_parkakh_stalo_menshe_solovev

Данные, собранные в ходе ежегодной акции «Соловьиные вечера», а также специальные исследования, выполненные коллективом московских орнитологов, выявили тревожную картину:

в последние годы численность соловья упала более чем на 30%, а кое-где этот вид исчез полностью. К таким последствиям привела масштабная реконструкция московских парков, в ходе которой лесной подлесок и подрост уничтожался, а травяной покров заменялся моновидовыми газонами. В результате соловей остался без привычных мест для гнездования, а его кормовая база была подорвана. Для сохранения городской популяции соловьев необходимо охранять от «благоустройства» участки естественной растительности в зеленых зонах Москвы.

С волками то же самое. Возможность один раз в год отожраться на свалке в самый голодный период уже значительно повышает их выживаемость.

*фейспалм*

Какие блин пищевые свалки в Чернобыле?!

Вам привели пруф:

— там нет человека

— там нет свалок

— там есть волки

— там есть вороны

— там всё процветает

какие выводы?

jetcar

17.04.2019 09:12к чему эти картинки? нужны цифры с данными в каком году и сколько, по ним делается вывод процветает или нет, а вовсе не по фоткам

oracle_and_delphi

17.04.2019 12:57Пошёл по приведённой Space__Elf ссылке, и вижу:

Изменения числа поющих соловьев в парках Москвы в 2003–2016 годах по данным учетов авторов, результатам акции «Соловьиные вечера» и литературным сведениям. 1 — Царицыно, 2 — Коломенское, 3 — Нескучный сад, 4 — долина Яузы в Северном Медведково, 5 — Измайловский парк, 6 — Кузьминки, 7 — Лефортовский парк, 8 — заказник «Теплый стан», 9 — парк Горького, 10 — заказник «Воробьевы горы», 11 — Филевский и Ворошиловский парки. Рисунок из обсуждаемой статьи в сборнике конференции «Динамика численности птиц в наземных ландшафтах»

Изменения числа поющих соловьев в парках Москвы в 2003–2016 годах по данным учетов авторов, результатам акции «Соловьиные вечера» и литературным сведениям. 1 — Царицыно, 2 — Коломенское, 3 — Нескучный сад, 4 — долина Яузы в Северном Медведково, 5 — Измайловский парк, 6 — Кузьминки, 7 — Лефортовский парк, 8 — заказник «Теплый стан», 9 — парк Горького, 10 — заказник «Воробьевы горы», 11 — Филевский и Ворошиловский парки. Рисунок из обсуждаемой статьи в сборнике конференции «Динамика численности птиц в наземных ландшафтах»

…

Н. П. Кияткина, А. В. Самохвалова, К. В. Авилова, В. А. Антипов, В. В. Иваницкий, Е. Л. Лыков, И. М. Марова. Распределение и тренды численности восточного соловья (Luscinia luscinia) в урбанизированной популяции г. Москвы // Динамика численности птиц в наземных ландшафтах. Материалы Всероссийской конференции (ЗБС МГУ, 17–21 марта 2017 г.). 2017. C. 302–309.

kabashek

18.04.2019 10:57вы мне еще скажите, что чернобыль настолько уникален, что популяцуионных волн и кризисов там не бывает.

oracle_and_delphi

18.04.2019 12:01А в чём проблема с кризисами при наличии хищников и видового разнообразия?

При отсутствии хищников — кризисы проходят жёстче с почти полным выеданием растительности смертями и эпидемиями, когда травоядные не просто дохнут от голода, но ещё и все повально больные.

Попытка человека самостоятельно регулировать численность травоядных обходясь без хищников крайне неэффективна:

— вряд ли найдутся желающие отстреливать больных животных, мясо которых есть нельзя из-за болезни, и даже шкура в вызывающем отвращение состоянии

— скорее будут отстреливать здоровых животных, не трогая больных, усугубляя тем самым эпидемию.

А ещё, если валить больных животных, не утилизируя их трупы (вряд ли найдутся желающие, ещё и геморроем утилизации заниматься), то расплодятся те самые вороны, которых вы так не любите.

Выдавать награду за больных животных — ещё более худший вариант, потому что найдутся хитрпопые желающие специально заражать побольше животных чтобы получить за них награду (был случай с городом выдавшим награду за убитых крыс, что привело к тому что крыс специально разводили ради награды, а когда награду отменили — всех крыс просто выпустили на волю, в надежде, что город вновь назначит награду за расплодившихся крыс).

А хищники — эти кризисы сглаживают срезая верхушки у пиков численности. Так что ситуация, когда часть оленей съедают волки — лучше когда расплодившиеся олени массово мрут от эпидемии.

Когда есть только один вид хищника и только один вид жертвы, кризисы все равно заметны, хотя и проходят без той жести, когда есть только травоядные.

А когда есть несколько видов хищников и множество видов жертв — то кризисы становятся незаметны неспециалисту, потому что они мелкие и многие проходят в противофазе к друг другу — так что во время кризиса у одного вида может одновременно происходить процветание у нескольких видов, и в итоге вся экосистема в целом более стабильна.

Так что для Чернобыля полезно, что есть волки способные регулировать численность крупных травоядных.

Без волков регулярно была бы ЖЕСТЬ с заголовками в газетах «травоядные съели всю растительность!» и «массовый мор и эпидемия среди животных!». И это не считая того, что некому было бы выбраковывать родившихся от радиации мутантов (волки мутанта просто съедят не дав вырасти до взрослого состояния).

Sergey371

16.04.2019 14:41Вот так и не нашёл в других роликах от С.Зимова что сейчас с теми оленями и овцебыками? Какова сейчас территория на которых пасутся новые поколения тех животных?

MTyrz

17.04.2019 04:17Скорее всего ситуация более-менее стандартная.

Когда естественных врагов нет (а их на Врангеля нет, если не считать совершенно не специализированного на копытных белого медведя), регулировкой численности начинают заниматься голод и болезни. Такое хорошо описано, если мне не изменяет память, О.И. Семеновым Тянь-Шаньским для Лапландского заповедника. Вспышка численности, выедание пастбищ до состояния лунного ландшафта, массовая гибель, медленное восстановление пастбищ и (с отставанием) численности копытных, вспышка численности… Полный оборот цикла занимал порядка двадцати лет, примерно совпадая со скоростью роста лишайников Cladonia, основного зимнего корма.

Правда нужно учесть, что лично я в том конкретном регионе не работал, так что это общие соображения по аналогии с другими регионами.

(Отец в свое время очень ругался, что со второй порцией завоза оленей, а их туда завозили несколько раз, на остров завезли мошку, которой до того не водилось)

Sergey371

17.04.2019 11:00То что в Лапландии олени едят мох я в курсе со школьной скамьи :)

А вот интересна описанная автором экосистема с травами(злаковыми)!

Т.е. ожидается то что жизнедеятельность завезённых животных должна подстегнуть развитие именно луговой растительности и потеснить мхи. Вот что интересно. происходит это или нет.

MTyrz

17.04.2019 17:38+1С оленями такое точно не прокатывает. То есть, некоторый незначительный прирост злаков наблюдать можно, но в основном это щучка, которая обладает крайне сомнительной кормовой ценностью. За счет чего и растет, пока олени жрут, что повкуснее. При этом олений помет как удобрение… скажем так, не блещет.

Про овцебыков ничего сказать не могу, в пределах их расселения моя нога не ступала.

Более подробный ответ я, пожалуй, уберу под спойлер:

Много и не всегда внятно, и в результате все равно ничего не понятноДля более подробного ответа я бы сначала коротко рассказал о тех выкладках, на которых базируется основная идея.

Степь — это травяной биом, расположенный в умеренно аридном климате. Для степи характерна четкая периодизация: весной, когда обильные осадки совпадают с плюсовыми температурами, происходит быстрое, практически взрывное накопление растительной биомассы, которую затем пастбищные животные подъедают весь оставшийся год. Степь отличается очень высоким видовым богатством, и поэтому традиционно привлекала внимание ботаников.

Здесь я, пожалуй, еще раз подчеркну ключевую особенность степи. Это аридный климат, в котором испарение преобладает над осадками. Иначе говоря, сухо. Степные участки всегда расположены на суходолах. А отсутствие осадков приводит к недостаточному водному переносу органики вместе с минеральными солями, сохраняя их на месте залегания.

Для современных тундр гораздо более характерны влажные луговины вдоль пойм ручьев, в аккумулятивных позициях, куда сносит органику и минеральные вещества избытком воды в северном, гумидном климате.

Когда начались регулярные исследования северных регионов, сходство некоторых частей степной и тундровой растительности, вообще-то разделенных широким лесным поясом, быстро обратило на себя внимание. Происхождению арктической флоры посвящено довольно много работ, и (как я уже писал) примерно в тридцатые годы идея о существовавшей некогда связи тундры со степью стала довольно общепринятой. Я позволю себе опустить обзор палеогеографических реконструкций, объяснявших это на самом деле не очень тривиальное явление.

В итоге сформировалась модель тундростепи, сообщества гораздо более богатого как видами растений, так и кормовыми ресурсами для животных. Действительно, находки мамонтов и носорогов требовали объяснения, чем питалось все это зоологическое великолепие.

Идея богатой тундростепи основывалась на предположении, что мамонт, который (смотрим на слона и пересчитываем пищепотребление для более крупных размеров и более низких температур) за сутки сжирает какие-то немеряные центнеры травищи, большую часть которой тут же отдает в виде навоза обратно в экосистему. Таким образом, происходит непрерывная циркуляция накопленной в экосистеме органики. Степная же растительность, и в первую очередь злаки, которые со своим интеркалярным ростом к этому действительно неплохо приспособлены, легко переносит пастбищную нагрузку, быстро отращивая фитомассу взамен съеденной, особенно при наличии буквально валящейся с неба, хорошо переработанной и легкодоступной органики. Органика же та накапливалась веками и тысячелетиями, частично откладываясь в почву, в те самые вечномерзлые грунты, становясь биологически недоступной, частично же переиспользовалась все в том же цикле «злаки — мамонты — злаки».

Дальше, по гипотетическим построениям, мамонтов съели, и есть траву в таком количестве стало некому. Что привело к накоплению огромного количества сухой травяной ветоши, и с первой же искрой мезолитического охотничьего костра накопленная тысячелетиями органика ушла дымом в небеса. А драгоценные для северных условий минеральные соли в виде золы оказались смыты в реки — и дальше в океан, навсегда теряясь для экосистемы, первым же дождем.

Ответ на ваш вопрос распадается на две части. Во-первых, нам надо диагностировать тундростепное сообщество в настоящем времени. Во-вторых, доказать, что до завоза копытных на остров этого сообщества здесь не существовало. На худой конец, что оно занимало меньшие площади.

Иначе говоря, нам надо найти высокопродуктивные злаковые и разнотравные сообщества на склонах и плакорах, в условиях умеренного увлажнения. Я еще раз напомню, что высокопродуктивные влажнотравные приручьевые луговины есть в любой тундре, и для их получения выпас рогатых скотов совершенно не требуется. Также его не требуется для развития влаголюбивых осоково-пушицево-ситниковых группировок, обычно приуроченных к локальным понижениям рельефа. И третий тип растительности, который не нуждается в выпасе, будучи достаточно продуктивным — ивовые заросли. Надо только помнить, что эти ивняки в условиях острова Врангеля вряд ли будут выше колена.

Обратимся к литературным данным.

К сожалению, работы Городкова, Петровского и даже Юрцева (хотя он работал явно позже, чем нужно) мне нагуглить не удалось: а до ближайшей библиотеки, где они найдутся, мне пришлось бы добираться самолетом. Таким образом, вторая часть вопроса повисает в воздухе.

Что же касается современного состояния…

Автореферат диссертации С.С. Холода, «Структура растительного покрова острова Врангеля», .pdf. К сожалению, как это типично для современных геоботаников, автор больше пишет про структуру, чем про растительный покров. Тем не менее, некоторую информацию вытащить можно.

В главе 4 наряду с абиотическими рассмотрен и биотический фактор формирования гетерогенной растительности – деятельность животных-фитофагов. Основная кормовая база последних – надземная масса живых растений и ветоши. Наибольшее суммарное значение живой надземной фитомассы отмечено в сообществах дриадовых тундр (асс. Oxytropidi wrangelii–Dryadetum integrifoliae фац. typica) – 248.1 г/м2, асс. Parryo nudicaulis–Dryadetum punctatae субасс. typicum – 232.3 г/м2). Для дриад характерно интенсивное нарастание шпалеры; молодые побеги вегетативно подвижной Dryas integrifolia можно отметить вдоль мно-гих трещин на поверхности пятен. Приведенные величины отражают зональные условия южного варианта подзоны арктических тундр. Наибольшая величина ветоши (324.0 г/м2 и 281.0 г/м2) отмечена в травянистых крио-ксерофитных сообществах (асс. Castillejo elegantis–Caricetum rupestris субасс. salicetosum callicarpaeae и субасс. caricetosum obtusatae), что определяется высокой массой сухих листьев осоки Carex rupestris. Описаны фитоценохоры – прекомплексы... Дальше можно не читать.

Перевожу: максимальная биомасса у нас растет в дриадовых тундрах. Дриада, Dryas octopetala, типичный многолетний ползучий тундровый кустарничек. К степям, луговинам и прочей быстрорастущей траве отношения не имеет никакого.

Максимум массы ветоши дает осока скальная Carex rupestris, это в общем довольно чахлая и медленно растущая травка, зато выживающая в очень жестких условиях. Следующий шаг — уже лишайники.

С 59-й страницы (.pdf) «К созданию карты растительности», все тот же Холод: к сожалению, информации про собственно растительность там не так много. Что удается выбрать: на плакорах западной части Тундры Академии формируются злаково-разнотравные группи-ровки с ведущей ролью в них полыней Artemisia tilesii и Artemisia arctica (здесь и далее я для краткости удаляю подвидовые определения). В восточной части этой приморской равнины из состава злаково-разнотравных группировок полностью выпадают полыни, и господствующим видом становится Deshampsia borealis. Последний вид относится как раз к роду щучка, про который я писал выше. Полыни тоже не блещут продуктивностью.

— господствуют мохово-лишайниковые фрагменты с небольшой примесью щучки

— мохово-кустарничковые пятнистые тундры с крупными, хотя и строго простратными особями ивы Salix glauca

— зарослей кустарников Salix lanata и Salix glauca

Из всего, что я там начитал, к делу как-то могут относиться

участки с криофитным разнотравьем, отнесенные Б.А. Юрцевым (1981) к микротермно-криофитно-степным сообществам в центральной и западной частях острова,

но сведений о распространенности таких участков в работе нет. Как и понимания, как менялась площадь таких участков под действием выпаса: вообще-то криофитное разнотравье со степными элементами в тундрах распространено достаточно широко, и эти самые степные элементы в свое время и навели ботаников на идею тундростепи.

Еще одна работа, все тот же Холод в соавторстве. Кормовые ресурсы арктических тундр острова Врангеля, .pdf

Выводы в целом совпадают с предыдущей, но работа ценна тем, что там приведены сырые данные в таблицах.

Обращает на себя внимание внезапный всплеск урожайности Festuca brachyphylla в Центральном регионе в 2004 году. Целых двадцать граммов на квадратный метр.

Следующая работа посвящена питанию оленя и овцебыка (.pdf). Из приведенного списка нас интересует семейства Poaceae (злаковые) и Fabaceae (Бобовые), а также сборная группа «Разнотравье». Все остальное к степной растительности причислено быть не может ни под каким предлогом.

Указанные семейства составляют примерно половину рациона (что неудивительно), но вот разбивка по видам показывает нам, что степные/суходольные элементы представлены довольно-таки средне. Большая часть потребляемого — виды переувлажненных местообитаний, как например, Polygonum viviparum, ошибочно отнесенный авторами к бобовым (на самом деле гречишное, Polygonaceae). Так или иначе к делу могут быть отнесены виды рода Festuca и некоторые мятлики: Poa alpigena и Poa pratensis (первый вообще-то выделен из второго, это игры систематиков: не знаю, насколько обоснованные), с бо-ольшими оговорками Poa glauca.

Существенный момент: Северный олень активно поедает виды, произрастающие в сухих биотопах: Festuca brevissima, Poa glauca, Calamagrostis holmii, Festuca baffinensis. Суммарная доля этих видов в рационе составила 77% от всех злаковых; из них на Festuca baffinensis и Calamagrostis holmii приходится 29.5 и 19.9%, соответственно. Суммарная доля видов, произрастающих в увлаженных биотопах (Arctagrostis latifolia, Poa wrangeliana, P. alpigena, P. рratensis), составила 23%. Вот это хорошее свидетельство в пользу чего-то такого лугового и относительно продуктивного.

И бобовые, но доля (от всех потребляемых растений этой группы кормов) бобовых, растущих в сухих местообитаниях, составила 34.2%, в увлаженных –65.8%.

Негусто. И как можно заметить, не очень хорошо коррелирует с работой С.С. Холода. От себя замечу, что с Соней Розенфельд я работал, и это исследователь очень въедливый, хотя и зоолог. Ее данным верить можно.

Я бы сказал, что по этим (весьма недостаточным) данным я бы очень осторожно относился к идее о каком-то положительном влиянии существующего выпаса на растительность. Мой опыт (полученный в других регионах) показывает, что северный олень в отсутствие естественных врагов по воздействию на растительность больше всего напоминает большую рогатую мохнатую тундровую саранчу.

С другой стороны, остров Врангеля находится в довольно жестких климатических условиях. Зона арктических тундр — не самое благоприятное место для пышной растительности.

С третьей стороны, не забываем, что именно остров Врангеля был последним пристанищем живых мамонтов, когда на материке они давно уже исчезли.

В общем, дело темное.

Sergey371

17.04.2019 20:46Огромное спасибо за столь обстоятельное «под катом»(это уже статья, а не комментарий-ответ) действительно выглядит не в пользу теории Сергея Зимова.

Для степи характерна четкая периодизация: весной, когда обильные осадки совпадают с плюсовыми температурами, происходит быстрое, практически взрывное накопление растительной биомассы, которую затем пастбищные животные подъедают весь оставшийся год.

Вот это полностью соответсвует моим ещё школьным представлениям и только усиливает не понимание тезиса Сергея Зимова о «5-7 «урожаев» в год»

Sergey371

17.04.2019 22:24+1Несколько раз перечитав ваш ответ «под катом» и посмотрев Сергей Зимов: Манифест дикого поля | Вилла Папирусов понял откуда вероятно берутся «5-7 «урожаев» в год»: думаю что ключевым является интеркалярный рост злаковых т.е. съеденное растение продолжает расти и вероятно успевает нарастить массу 5..7 раз за сезон.

MTyrz

18.04.2019 06:25Да, скорее всего имеется в виду именно это, и урожаи именно сырой зеленой массы. За 5-7 раз не уверен, но как раз этот вопрос к геоботаникам и агрономам.

Причем если в настоящей степи такая возможность эффективно обрезается летней сушью, то в тундростепи в теории такое может работать, пока есть солнечный свет и положительная сумма суточных температур.

Sergey371

18.04.2019 10:05+1К стати обратил на одну особенность подопытного рельефа где нарушили мховый покров и оттаяла мерзлота: территория получилась холмистая т.е. блокирующая сильные ветры и способствующая получению более тёплого микроклимата во впадинах — модные нынче кратерные сады и гряды. Это должно дополнительно способствовать лучшему росту растений.

kabashek

18.04.2019 11:02+1там водосток плохой.

в условиях переувлажненности и лета меньше 100 дней не лучший вариант.

MTyrz

18.04.2019 13:08Добавлю к плохому водостоку еще соображения очень подвижного субстрата, на котором растению сложно удержаться, и затененность. Северное солнце низкое, и даже относительно небольшие ложбины блокируют значительную часть прямого солнечного света.

Но этот «эксперимент», конечно, меня просто убил. До матери же на Севере таких расчисток, разной площади, разной конфигурации, в разных ландшафтах, разного возраста: как минимум с 50-х годов начиная, когда пошел активный геологический поиск. Погляди вокруг, и набирай для статистики. И вместо этого убивать еще один участок — это как изучать кошачьи реакции путем таскания за хвост: надо же, орет и сопротивляется, кто бы мог подумать!

Бессмысленная жестокость.

APLe

16.04.2019 13:17А можно про диатомей и железо поподробнее? Со ссылками на почитать.

kabashek

18.04.2019 11:01можно.

вам или немцев или наших?

но у немцев красивше и с видео.

сульфат железа, океан, диатомеи, кремний, удобрение океана — и на любой вкус — от журналистского пересказа, до статей с графиками.

кстати, советую обновить школьный курс и таки узнать когда и какие наземные растения стали использовать кремниевую защиту.

APLe

18.04.2019 14:34Наших, пожалуйста, не знаю немецкий.

Не-не-не, школьный курс я помню, там такого не было. Там только про то, что хвощами можно кастрюли чистить.

Rikkitik

19.04.2019 09:08Постепенное повышение кислотности океана ставит крест на возможности формирования известковых отложений, как только граница «критической» кислотности поднимается выше дна. Раковины просто снова растворяются в воде в процессе оседания на дно. В некоторых зонах океана уже появились «антикарбонатные» участки, и граница продолжает подниматься, захватывая новые участки дна.

Глубина, где темпы образования кальцитовых раковин и кораллов примерно уравновешиваются реакцией растворения, называется глубиной компенсации кальцита (calcite compensation depth, CCD) или глубиной карбонатной компенсации. Ниже линии CCD кальцит в донных отложениях отсутствует.

Источник.

По мере роста закисления верхних слоев океана, граница CCD начинает перемещаться все выше, и в самом крайнем случае может достичь поверхности. Тогда отложение кальцита (а значит и образование раковин морских организмов и кораллов) полностью прекратится. Такой период уже был в геологической истории во время так называемого палеоцен-эоценового термического максимума

Sergey371

16.04.2019 14:39Вот к стати очень интересно откуда берутся эти «5-7 «урожаев» в год»?

Лес не только деревья и запас идёт в почву так же.

trir

16.04.2019 14:47+1от леса зависит, но часто запас в почву — минимален

Вообще, эти почвы очень бедны и для земледельческой культуры требуют постоянных и усиленных удобрений. … (белоземы или подзолы).

ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2%D1%8B

Дождевые леса — вообще жесть

ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%91%D0%BC%D1%8B

Sergey371

16.04.2019 15:09Зачем же крайности брать, ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%91%D0%BC%D1%8B

trir

16.04.2019 15:11так это не леса

Растительность многолетняя травянистая лугово-степной и степной подзоны

Sergey371

16.04.2019 16:40Совсем не обязательно.

«Для формирования таких почв требуются особые условия, обычно это леса, произрастающие в умеренно-континентальном климате. „

Источник bio-grunt.ru/chernozem-kak-obrazuetsja-vidy-harakteristiki-svojstva-primenenie-na-ogorode.html

trir

16.04.2019 19:20там же:

Хороший чернозем невозможен без лугово-степной растительности. В луговых степях наличествует большое количество бобовых трав и различных зерновых культур

bio-grunt.ru/proiskhozhdenie-chernozema.html

Sergey371

17.04.2019 10:57Ok, приравниваем луга чернозёмной зоны и Колыму: откуда берутся эти «5-7 «урожаев» в год»? Это в Тундре? и почему этих же урожаев нет в средней полосе?

eefadeev

15.04.2019 18:09+2Несмотря на то, что понял далеко не всё (ввиду некоторой специфичности материала) статья произвела на меня сильное впечатление. Буду ждать продолжения.

Sergey371

15.04.2019 21:24Лекция 2017 года. Что нового с тех пор?

MagisterLudi Автор

15.04.2019 23:09Хороший вопрос. Эх, где ж вы раньше были… 9 апреля я в живую присутствовал на лекции Зимова, спросил бы.

s256

16.04.2019 01:09+1Спасибо за интересную статью, но вот в плане тезисов мне как неспециалисту осталось совершенно не ясно, так а собственно к чему приведет такое большое количество углерода в атмосфере и что должно случиться через 20-30 лет?

shalm

16.04.2019 07:59Ледники растают, уровень океана поднимется и затопит места проживания большей части человечества, часть земель станет непригодной для сх из-за роста температуры. Просто без этих газов из вечной мерзлоты все эти прелести ожидались гораздо позже.

kabashek

16.04.2019 09:02тундра и вечная мерзлота отступят, все севернее субтропиков станет влажнее, при увеличение эрозии можно ожидать увеличение общей биомассы океана.

и да, чем теплее на планете — тем разнообразнее и устойчивее в конце концов животный и растительный мир суши.

но это мало зависит от кратковременных выбросов углекислого газа — эффект в лучшем случае на десятки тысяч лет. проблема в течениях приэкваториальных и массивах суши у полюсов.

shalm

16.04.2019 09:34Сложно представить как всё изменится через тысячу лет, но то что быстро половина населения земли станет бомжами, когда затопит прибрежные территории уже ясно

kabashek

18.04.2019 10:55большая часть современных городов построена в течение последних 50 лет.

тепловые волны в ледниках — от десятков до тысяч лет.

если учесть, что в ближайшие 50 лет население планеты начнет падать и быстро — проблем нет.

MagisterLudi Автор

16.04.2019 17:33Спикеру задавали вопрос такой, как будет выглядеть апокалиптический сценарий.

Он погрустнел, подумал и сказал что будет ай-ай нехорошо.

Природа справится, а вот социум — вряд ли. Затруднится доступ к ресурсам, которые сейчас кажутся очевидными (в основном углеводороды), а без них выйдет фоллаут 2.

AngReload

16.04.2019 10:16Мерзлота тает.

Дежавю с 4pda первого апреля, типичная сибирская деревня в 2049 году:

В Якутии создают Парк плейстоценового периода.

Россия может управлять составом глобальной атмосферы.

Estee

16.04.2019 10:24Я надеюсь, в одном из предложений вы расскажете и о команде учёных, которые там работают

hokum13

16.04.2019 10:38+1Ну вот зачем Вы так? Что за пикабушное преподнесение материала? Неужели нельзя текст писать буквами, а не картинкой? Это же убого, не красиво, не удобно, да и не вежливо в конце концов.

И вообще, складывается такое ощущение, что это не статья, а набор слайдов из доклада. При чем текст самого доклада решили не выкладывать. Или статья, скомпилированная ИИ.

MagisterLudi Автор

16.04.2019 17:34Это набор слайдов из доклада. Первоисточников не нашел. Что есть то есть. И это ценно.

abar

16.04.2019 10:44Ну в общем, можно смело брать большой кредит в банке под любые проценты — всё равно отдавать не придется, а так хоть хорошо пожить напоследок можно будет?

Beshere

16.04.2019 11:09Ну и хорошо. Сейчас половина территории России не пригодна для ведения хозяйства из-за холодного климата. Да и на оставшейся части климат далеко не курортный. А если потеплеет, то эта ситуация немного начнёт исправляться.

Neuromantix

16.04.2019 14:50+1У нас на Кавказе уже 3 года засуха, выгорает все — 2 дождя за сельхозсезон, в прошлом году помидоры в сезон стоили на 20% всего дешевле нового года, т.к. все посадки выгорели. Это не считая града — вот в этом году 12 апреля прошел град размером от грецкого ореха до кулака, над садами градозащитные сетки никто не успел развернуть, теплицы и парники побиты полностью. в открытом грунте — тоже полностью. Хорошо, град выпал узкой полосой, но сколько его за год будет? А Кавказ и Кубань — наиболее пригодные места для сельского хозяйства, и если так продолжится — то тут уже ничего выращивать не будут, а севернее — еще не будут.

Летом температуры уже по 2 месяца выше 35град в предгорной зоне, при этом по данным за 70-80годы таких температур либо не было, либо отдельные дни, а не с июня по сентябрь.

bear11

16.04.2019 15:33А Кавказ и Кубань — наиболее пригодные места для сельского хозяйства, и если так продолжится — то тут уже ничего выращивать не будут, а севернее — еще не будут.

А если посмотреть на карту — то это узкие-узкие полоски, а севернее — сравнительно громадные площади. Переход пригодного места для сельского хозяйства окупится многократно!

Правда, жителям придется мигрировать или приспосабливаться.

Neuromantix

16.04.2019 15:49А вы уверены, что эти громадные площади будут пригодны для сельского хозяйства с их резко континентальным климатом? Зимой — 30, летом +30, зима пол-года, плюс нестабильная погода в межсезонье, плюс равнинные ураганы, грозы, суперячейки, град и ливни. Да, рожь какая-нить вырастет, но она и сейчас там растет, а вот что-то более требовательное — я б не был так уверен.

bear11

16.04.2019 17:10Так климат же изменится! Потеплеет там, хотя останется континентально. Будет как в Канзасе — зимой неделю -12, летом неделю +40. Кукуруза, сорго, пшеница растут только так, несмотря на ураганы и торнадо.

MTyrz

16.04.2019 11:25+117 лет назад мы пригнали бульдозер и смоделировали лесной пожар. Удалили моховой покров

На хрена, если этот эффект был известен как минимум с восьмидесятых (на самом деле раньше, но мне лень ссылки искать, а Крючковскую работу я просто помню)? Лавры Выбегалло покоя не дают?

Между прочим тогда же было хорошо известно, что тяжелая гусеничная техника мерзлоту гробит самим фактом проезда. То есть, вы еще и колею к этому участку проложили. По идее, по той колее сейчас уже такая балка должна была сформироваться…

Впрочем, если посмотреть, на чем вы там катаетесь — блин, вы бы еще Т-80 туда пригнали. Эта хрень, которая на фотографии, это же МТ-ЛБу, она тяжелее даже ГТ-Т, там же двенадцать тонн! И давление на грунт у нее вдвое выше, чем у ГТ-Т. И это на тяжелых многолетнемерзлых грунтах!Повсеместно началось таяние

И иллюстрируют «повсеместное таяние» фотографии подмытых речных берегов. Вы всерьез считаете, что речная эрозия началась благодаря глобальному потеплению, а до того не существовала?

Обратите внимание, что кроме подмываемого склона, никаких следов таяния даже возле реки, где климат помягче, чем на водоразделах, на ровной горизонтальной поверхности увидеть не удается. Справедливости ради надо заметить, что действительно существует еще термокарст, но и с ним все не так однозначно. Мне неоднократно случалось наблюдать посреди термокарстовых озерков свеженький растущий булгуннях. Я подозреваю (но к сожалению, не имел возможности корректно собрать материал), что это циклический процесс.Многие уверены, что мамонтова степь выглядела как полярная пустыня и предположили, что содержание углерода в ней 100 гр на квадратный метр

Вообще-то концепция тундростепи была выдвинута в конце XIX-го века, изрядно разработана перед ВМВ (понятие плейстоценового флористического комплекса, Крашенинников, 1937), после которой стала общим местом для биологов и географов. Где вы набрали референтную группу остолопов, считавших, что мамонты жили в арктической пустыне?В ледниковые периоды площадь вечной мерзлоты была в 2-3 раза больше, чем современная

Откуда взялась эта идея?

Хотя давайте начнем с азов. Откуда берется многолетняя мерзлота? В каких именно условиях она образуется? И как эти условия соотносятся с палеогеографическими реконструкциями обстановок ледниковых периодов?

(Хинт для любознательных — строго обратно они соотносятся).

В общем, плейстоценовый парк — идея замечательная. Но я понимаю, почему эту статью удалось опубликовать только без рецензирования. Уровень «Корчевателя».

Чтобы два раза не вставать:Мамонтов заменить слониками можно

То-то в Московском зоопарке их на зиму в отапливаемые помещения переводят. Дураки наверное, раз слоники якутские зимы выдерживают.

И последнее. Вставлять текст картинками — это уровень Пикабу. Я понимаю, что хлоп-хлоп, разобрали презентацию на слайды ив продакшнстатья готова, но имейте уважение к своим читателям. Там текста кот наплакал, руками набить не переломились бы.

epishman

16.04.2019 12:06Не могло столько органики образоваться в условиях холода, не верю в продуктивность приполярной степи, а значит там когда-то было тепло.

trir

16.04.2019 13:13летом тепло

ksbes

16.04.2019 16:43+1Во времена ледников было не столько холодно, сколько сухо (т.к. чуть ли не половина воды — в ледниках, либо закрыта льдом). Потому Земля по сути была пустыней — либо песчано-каменной на югах, либо ледяной на северах.

И только очень узкая полоска земли процветала — вдоль ледников, которые подтаивая летом давали очень много пресной воды. И это полоска существовала дольше чем существует современная биосфера раз в десять.

Поэтому и получается узкая полоска — то что накопилось за 100 000 лет и всё остальное — что накопилось за 10 000 лет (я беру по порядку величины).

lamerok

16.04.2019 12:58Статья интересная, но много непонятного, особенно графики, часть на русском, часть на английском, особо они не поясняются, а потому и выводы не особо понятны. Точнее как эти выводы получились.

Swuder

16.04.2019 17:37+1«Но 10 лет я не мог это опубликовать. Рецензенты пишут разгромные рецензии.» — но это же хорошо, так и должно работать научное сообщество. Или я не прав?

shooorf

16.04.2019 17:37+1От статьи за версту несет confirmation bias-ом.

Где критика, где безуспешные попытки опровержения?

Пока все выглядит как набор безосновательных заявлений, вперемешку с общеизвестными фактами и картинками, из которых ничего не следует.

LevOrdabesov

16.04.2019 17:44технически замедлить таяние мерзлоты невозможно

Автор сгущает?

Раскиданные по местности n кусков светоотражающей плёнки соответствующего размера должны понизить среднюю температуру на местности, как самый простой вариант.

MagisterLudi Автор

16.04.2019 17:59Мерзлота тает и без внешнего тепла. На химических реакциях.

rafuck

16.04.2019 19:44Почему же тогда вечная мерзлота начала таять только сейчас?

Gibboustooth

18.04.2019 12:54Представьте, что у вас сложен костёр. Сам по себе он не горит, но после того, как вы поднесли зажигалку он начал гореть сам и зажигалка ему больше не нужна.

LevOrdabesov

16.04.2019 20:14По первой версии вашего комментария я уже было понадеялся, что можно будет построить относительно вечный двигатель.

Так или иначе, понижение температуры есть, в целом, понижение скорости химических реакций.

Жду второй части с подробностями.

Sergey371

17.04.2019 10:51Раскидывать «по местности n кусков светоотражающей плёнки» не самый простой простой вариант для такой территории, а уж экологичность такого «решения» весьма сомнительна.

Grenvud

17.04.2019 08:13Спасибо автору. Колоссальная работа. Сначала эксперимент по искусственному таянию: удалили мох — через 15 лет почва просела на 6 метров. Потом парк плейстоценового периода: воссоздать травяной покров мамонтовых тундростепей. А то человечество больше преуспело в истреблении видов, чем в их воссоздании. Понятно, что в теории много точек противоречия. Было бы интересно увидеть, какой результат это даст на практике.

propell-ant

MagisterLudi Автор

Я думаю, что это «внутренняя переписка».

ads83

В видео профессор говорит, что 10 лет отправлял одну и ту же статью "без изменений, и каждый раз получали разгромные рецензии. В последний раз журнал согласился напечатать нашу статью, но без рецензирования".

После этого мне тоже стало интересно

Чтобы была возможность составить собственное мнение, а не со слов одного из участников.

MagisterLudi Автор

Попробую разузнать.

Но можно копнуть в сторону вот этого самим

MagisterLudi Автор

sci-hub.tw/https://www.nature.com/articles/nature05040

ads83

За статью спасибо. Почитаю перед сном :)

Буду очень благодарен, если вы ответите и на другие вопросы, пусть и не сразу.

MagisterLudi Автор

Или вот science.sciencemag.org/content/312/5780/1612.full