В начале учебного года мы решили рассказать об одном из экспонатов нашей коллекции, образ которого остается важным воспоминанием для тысяч школьников 1980-х.

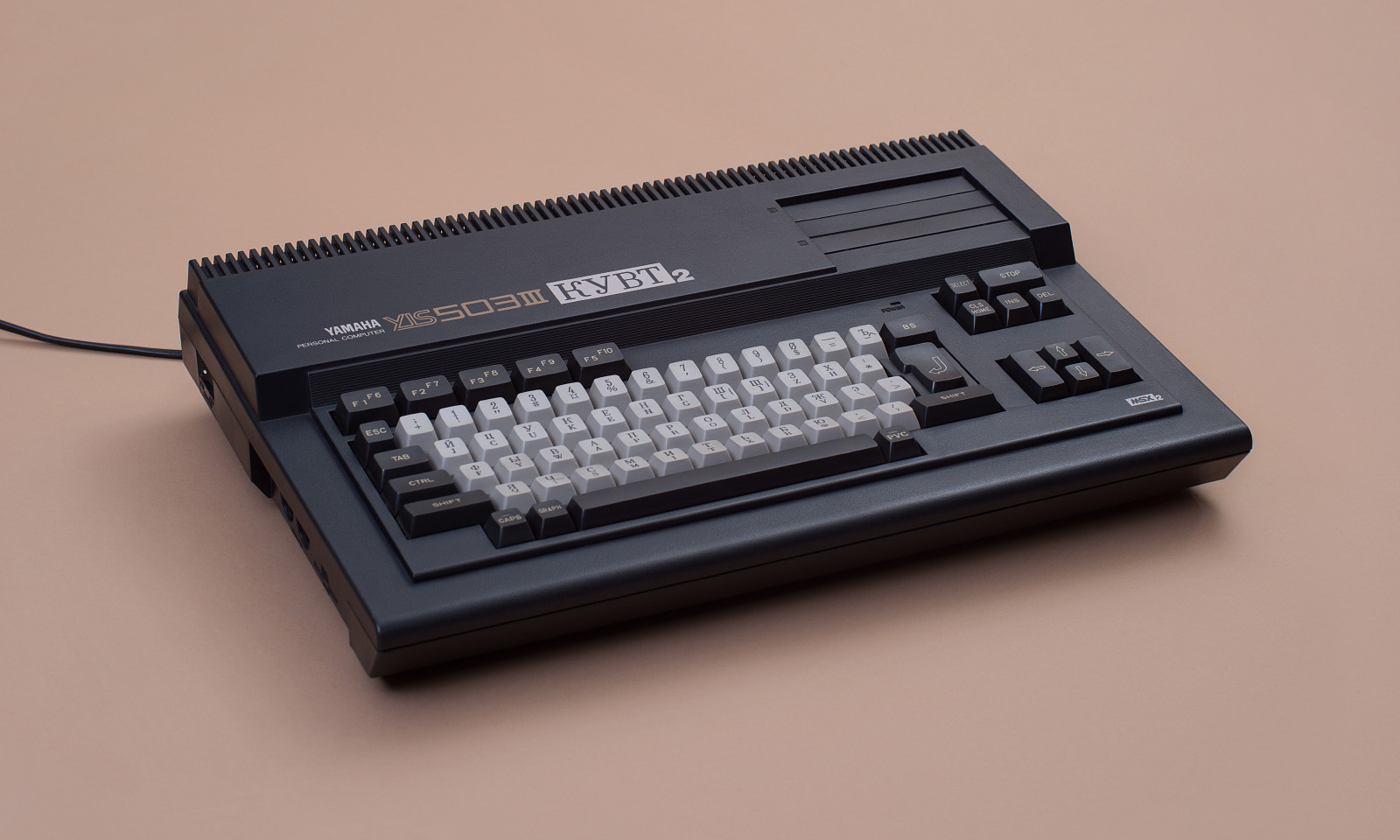

Восьмибитный Yamaha КУВТ2 — русифицированная версия бытового компьютера стандарта MSX, запущенного в 1983 году японским отделением Microsoft. Такие, фактически игровые, платформы на основе микропроцессоров Zilog Z80 захватили Японию, Корею и Китай, но почти не были известны в США и тяжело пробивали дорогу в Европе.

КУВТ расшифровывается как «комплект учебной вычислительной техники». Эта формула была выработана в первой половине 1980-х в ходе длительных дискуссий в академических, министерских и производственных кругах. Ответы на вопросы о пути развития вычислительной техники и необходимости обучения информационным технологиям тогда не казались очевидными.

17 марта 1985 года ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли совместное постановление «О мерах по обеспечению компьютерной грамотности учащихся средних учебных заведений и широкого внедрения электронно-вычислительной техники в учебный процесс». После этого обучение информатике в школах начинает выстраиваться в более или менее стройную систему, а в сентябре 1985-го даже проходит международная конференция «Дети в век информации».

Обложка программы международной конференции и выставки «Дети в век информации», 06-09.05.1985 (из архива А. П. Ершова, БАН)

Разумеется, почву для этого готовили долго — модернизацию среднего образования в разных составах начали обсуждать еще в конце 1970-х.

Для советского планового хозяйства совместное постановление имело чрезвычайное значение и однозначно побуждало к немедленным действиям, однако готовых решений не содержало. Раньше некоторые школьники могли встретить ЭВМ на производственной практике, но своих компьютеров в школах практически не было. Теперь, даже если директора находили деньги на приобретение учебных комплектов, они не имели понятия, какие машины нужно покупать. В результате многие школы оказались укомплектованы самой разной (как советской, так и импортной) техникой, иногда несовместимой даже в рамках одного класса.

Прорыв в распространении ИТ в школах во многом определил академик Андрей Петрович Ершов, в архиве которого сохранился целый блок документов, посвященных проблеме технического оснащения классов информатики. Профильная межведомственная комиссия провела экспертизу использования в учебных целях ПЭВМ «Агат» и осталась недовольна: «Агаты» оказались несовместимы с другими известными ЭВМ и работали на основе микропроцессора 6502, аналога которого в СССР не было. После этого специалисты комиссии рассмотрели несколько вариантов компьютеров, доступных на международном рынке — прежде всего, нужно было выбрать между 8-битными бытовыми компьютерами типа Atari, Amstrad, Yamaha MSX и IBM PC совместимыми машинами.

Выдержка из памятной записки секретаря секции информатики и вычислительной техники в учебных заведениях Межведомственной комиссии по вычислительной технике, О. Ф. Титова академику А. П. Ершову (из архива А. П. Ершова, БАН)

Летом 1985 года выбор остановился на компьютерах архитектуры MSX, а уже к декабрю было получено и распределено по СССР 4200 комплектов. С внедрением было сложнее, поскольку поставка и документации, и программного обеспечения отставала. Более того, в 1986 году выяснилось, что ПО, разработанное Институтом проблем информатики РАН, не на 100 % соответствует техническому заданию: лишь некоторые программы действительно можно использовать в школе, а технического сопровождения договор не предусматривает.

Так благая идея с фундаментальной проработкой, академическим подходом и даже экспериментально подобранной технической базой (практически в целости доставленной до конечных пользователей) столкнулась с деградацией связей между разными организациями и регионами. Однако несмотря на сложности внедрения нового подхода, попытки, инициированные академическими институтами, дали результаты. Школьные преподаватели только что введенного предмета ОИВТ — основы информатики и вычислительной техники — научились объяснять азы программирования школьникам, и многие из них освоили Бэйсик лучше английского.

Многие из тех, кто учился в в советских школах середине 1980-х, вспоминают «ямахи» с теплотой. Эти машины изначально были скорее игровыми, и школьники часто использовали их по первоначальному назначению.

Поскольку это были школьные ЭВМ, забраться внутрь сходу не получится — предусмотрена базовая защита от любознательных детей. Корпус не развинчивается, а открывается нажатием защелок, расположенных в малозаметных отверстиях.

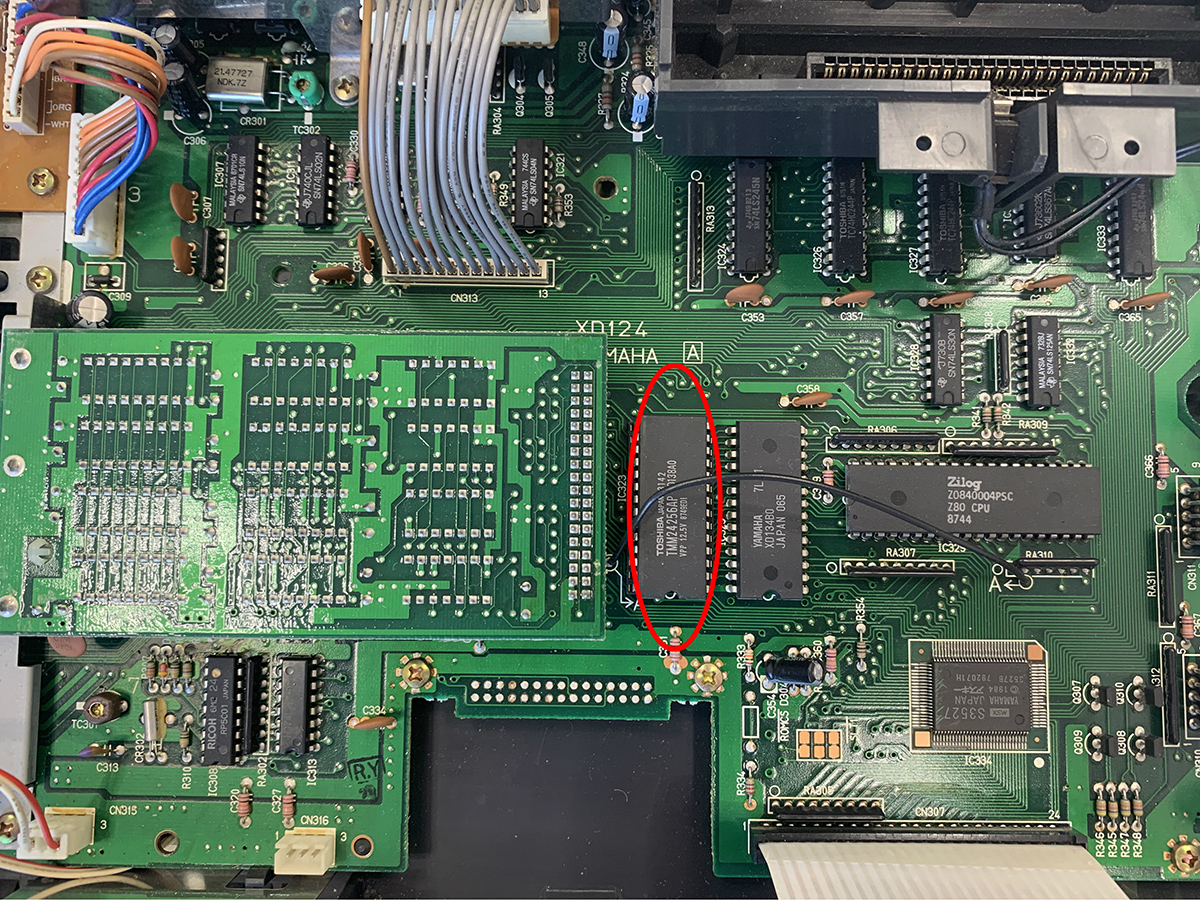

Плата и микросхемы японские, за исключением микропроцессора Zilog Z80. Да и в случае с ним, скорее всего, использовались образцы, произведенные в Японии.

Тот самый процессор Zilog Z80, на котором работали также и ZX Spectrum, и игровая консоль ColecoVision, и даже культовый синтезатор Prophet-5

Компьютер был русифицирован, при этом раскладка клавиатуры на современный взгляд получилась довольно странной. Русские буквы — в привычном варианте ЙЦУКЕН, а вот буквы латинского алфавита расставлены по принципу транслитерации JCUKEN.

Наш вариант — ученический, его функциональность немного ограничена. В отличие от учительского, у него нет ни контроллера дисковода, ни двух дисководов на 3” дискеты.

В правом верхнем углу есть порты для последовательного подключения — учебная вычислительная техника объединялась в локальную сеть

В ПЗУ машины были изначально зашиты интерпретаторы Бэйсика и операционные системы CP/M и MSX-DOS.

В первые компьютеры были установлены ПЗУ от более ранней версии MSX

К компьютерам подключались мониторы, среди которых самыми распространенными были EIZO 3010 с зеленым типом свечения. Источник фото: ru.pc-history.com

Режимов работы было два: студенческий и ученический, по всей видимости, это было необходимо для выдачи заданий учителем по локальной сети.

Заметим, что компьютеры архитектуры MSX производились не только корпорацией Yamaha, но и многими другими японскими, корейскими, китайскими производителями. Вот например, рекламы компьютера Daewoo MSX.

Ну а для тех, кто загрустил по уютным классам информатики в советских школах, есть отдельная радость — эмулятор openMSX. Вспомнили?

Комментарии (127)

Exchan-ge

05.09.2019 21:14-3прежде всего, нужно было выбрать между 8-битными бытовыми компьютерами типа Atari, Amstrad, Yamaha MSX и IBM PC совместимыми машинами.

Интересно, почему не был выбран IBM PC, о котором в то время не слышал только ленивый.

mxms

05.09.2019 23:28+1Ну, например, потому, что очень дорого. Отечественные клоны IBM PC (точную маркировку не помню уже, боюсь соврать) во второй половине 80x выпускались, но встречались in the wild нечасто и, стоили каких-то тысяч рублей за экземпляр, в то время, как БК и УКНЦ стоили от примерно 700 и до 1000 руб. за комплект с монитором и сетью.

Сколько стоила Yamaha я не знаю, поскольку в свободной продаже (ну насколько она была свободной во время тотального советского дефицита) их никогда не было.

DrPass

05.09.2019 23:48+1стоили каких-то тысяч рублей за экземпляр

Если брать ЕС ПЭВМ 184х, то нескольких десятков тысяч за экземпляр. В тысячах стали измерять стоимость бытовых х86, которые появились уже под самый конец десятилетия. Поиск в 1988-м, Электроника МС 1502 в 1989-м, МК-88 где-то так же и иже с ними. И если проц там был пошустрее, память поширше, то по игровым возможностям MSX их всех уделывал даже тогда.

mxms

06.09.2019 00:31+1ЕС ПЭВМ 184х, то нескольких десятков тысяч за экземпляр

Да, вполне возможно. Мне тогда цифру называли и я помню что ох… ох как удивился, но за давностью лет уже не припомню, кроме того что порядок был другой. Сама машина, что я работал, была в двухкорпусном исполнении с цветным CGA монитором т.е. скорей всего клон XT. Видимо EC 1841, как я тут погуглил по-быстрому.

Наиболее массовыми, я так понимаю, были классы на базе БК-0010 с головным ДВК в качестве сервера. Но да, 8-битные Ямахи были по мультимедийным возможностям круче.

DrPass

06.09.2019 00:47+1Наиболее массовыми, я так понимаю, были классы на базе БК-0010 с головным ДВК в качестве сервера

Мне кажется, самыми массовыми были всё-таки классы на УКНЦ. Ну, архитектура та же, хотя сам агрегат поинтереснее. И вообще рай для программиста — два процессора, 96К видеопамяти и т.д.

red75prim

06.09.2019 01:38+1Но качество исполнения было так себе. Насколько помню загрузка всех компьютеров по токен-рингу удавалась раза с второго-третьего после шелевения/перетыкания разъемов. Блоки питания плавили пластмассу корпусов. Вроде бы зависания были частым делом, но это уже помню не точно — мне было 13 лет.

Графика — классная, да. Четыре уровня яркости, разрешение… хм, в википедии написано 640х288, но мне кажется, что было больше. Я там рисовал псевдотрехмерные картинки с помощью многократной отрисовки многоугольника с ребрами разной яркости со смещением и поворотом, и пиксели вроде бы были близки к квадратным.

ZekaVasch

06.09.2019 14:51Ага квадратные… Прямоугольные. Круг математический становился овалом на экране.

Exchan-ge

06.09.2019 10:43Да, вполне возможно. Мне тогда цифру называли и я помню что ох…

Там цена была ох… завышена.

В то самое время мы получили задание на разработку железа (в буквальном смысле ) для советских АРМ (корпуса, стойки, столы и проч.).

В стоимость разработки (а следовательно — и самого изделия) было заложено все — и строительство специального цеха, и закупка оборудования, и прочее, прочее, прочее…

Но все это были разовые затраты — и при массовом выпуске цена изделий резко бы снизилась.

DrPass

06.09.2019 12:30Если верить всяким википедиям, их всех моделей было суммарно выпущено порядка 100 тысяч экземпляров за все годы выпуска. Это не нынешние тиражи, когда в год счет на миллионы идёт. Поэтому там и доля разовых затрат в каждом девайсе была ого-го. Да и драгметаллов там насыпали щедрой рукой, по крайней мере, в спецификации :)

dimas

06.09.2019 21:541841 были уже с жесткими дисками, 1840 — были в вариантах с текстовым (желто-зеленым) и графическим GCA монитором.

Еще были Нейроны.

Были и классы ДВК-2 (учительский, в 8-дюймовым дисководом) и ДВК-1 (ученические). Но такую конфигурацию с сетевой работой я не видел.

БК-ки были как с пленочной клавиатурой с фокалом, так и с нормальными кнопками (правда эти кнопки надо было регулярно смазывать).

еще были комплекты УКНЦ на чем-то совсем отечественном, забыл название, они в школе уже после нас появились.

Exchan-ge

06.09.2019 10:53то по игровым возможностям MSX их всех уделывал даже тогда

Задачей КУВТ было не научить играть в компьютерные игры, а обучить будущих инженеров навыкам работы на ПК.

DrPass

06.09.2019 12:37Где, на советских уроках информатики? Нет, ничего подобного. Товарищ академик Ершов весьма адекватно осознавал роль ПК в будущем обществе, и внедрял информатику как базовый предмет для общей компьютерной грамотности. А учебники информатики были вполне себе «детскими». Мы на уроках информатики на этих машинках точно так же рисовали, пищали спикером, помогали себе решать задачки по математике и т.д. В общем, детей там заинтересовывали, а не задалбывали.

S-trace

06.09.2019 20:35Да дело в том, что порисовать-попищать можно по разному организовать.

Можно попищать из DOS командой beep 30, а можно и на асме написать код, который будет без OS работать.

И, собственно, второй вариант мало чем отличался от полноценного написания приложений (кроме, разве что, функциональности — но функциональность со временем наращиваться должна, а вот базовые знания пригодятся всегда)

DrPass

06.09.2019 22:13Ну, на ассемблере вообще никто ничего не писал из нас в школе. Собственно и такое слово единицы слышали, кто к умным книжкам доступ имел. В MSX Basic была команда SOUND, которой можно было задавать параметры звука, и т.к. Ямахи были вполне себе многоголосыми, то можно было и музыку сооружать.

aik

07.09.2019 00:28Да, у нас там из старших классов кто-то типа синтезатор писал — разными тонами на разные нажатия кнопок пищал, да ещё и пианину на экране нарисовал. За бейсик не поручусь, правда, может и на чём-то другом.

dmitryredkin

07.09.2019 18:25ассемблера для MSX я не помню. Я вот в машинных кодах мы программировали только в путь!

Даже в бейсике был какой-то оператор, который выполнял массив как скомпилированный код.

Exchan-ge

06.09.2019 23:25и внедрял информатику как базовый предмет для общей компьютерной грамотности.

У меня где-то еще завалялась пара книг периода 1985...86 годов, специально написанных для людей, которые должны были преподавать информатику в школах.

Там под всеобщей компьютерной грамотностью именно что понималось подготовка молодежи к использованию компьютеров на производстве. Отсюда, кстати и акцент на программировании в этом курсе.

Exchan-ge

06.09.2019 10:30Ну, например, потому, что очень дорого

Оригинальные — да.

Но ПК ЕС-1840 выпускался с 1986 г.

ЕС-1841 — с 1987 года, причем их было выпущено свыше 80 тыс. штук.

Кроме того, были клоны «Robotron» и «Правец» (те самые, что были в нашем НПО в 1988)

БК и УКНЦ стоили от примерно 700 и до 1000 руб. за комплект с монитором и сетью.

Они были дешевы, но это было единственное их преимущество. В остальном они были совершенно бесперспективны — в итоге, все кто должен был на них учится — в дальнейшем работали на IBM -совместимых (продукция Эппл в те времена встречалась в нашей стране в единичных экземплярах).

Т.е., приняв стратегически неверное решение — государство выкинуло огромные деньги на ветер.

Конечно, и советские клоны ПК стоили недешево. Но весь фокус в том, что при массовом производстве стоимость каждого отдельного экземпляра резко снижается, а качество изготовления — возрастает.

Если при создании ДВК в СССР еще были возможные варианты, то к 1987 году лидерство IBM -совместимых уже было очевидным, и сделанный выбор был продиктован, очевидно, интересами конкретных разработчиков, усиленно лоббировавших свои разработки.

Если же было бы выбрано правильное направление — вакантное на то время место «желтых ПК» вполне могли бы занять «красные ПК».

mxms

06.09.2019 11:31В остальном они были совершенно бесперспективны

С такой прозорливостью (право слово удивительной — предвидеть перспективы DEC и её архитектуры на десятилетия вперёд) вы должны нынче быть, ну, как минимум, мультимиллионером.

Для всех остальных же в 80-х годах это было совершенно не очевидно.

Exchan-ge

06.09.2019 23:28ну, как минимум, мультимиллионером

Для того что бы стать мультимиллионером, одного предвидения мало.

Например, одному Стиву для этого потребовался другой Стив.

DrPass

05.09.2019 23:34+1В середине 1980-х? Если бы у вас был выбор между распространённым бытовым компьютером «всё-в-одном», с очень хорошими для своего времени мультимедийными возможностями, и в десять раз более дорогим профессиональным компом, у которого из звука есть только пищалка, а чтобы добавить хорошей графики, надо отсыпать за EGA-карту больше денег, чем стоит та Ямаха или Коммодор, вы бы что выбрали?

Exchan-ge

06.09.2019 10:51В середине 1980-х? Если бы у вас был выбор между распространённым бытовым компьютером «всё-в-одном», с очень хорошими для своего времени мультимедийными возможностями, и в десять раз более дорогим профессиональным компом,

Тут суть не в мультимедийных возможностях.

Выбиралась база для обучения ИТ.

А обучение всегда рассчитывается на перспективу.

А в СССР перспективой было массовое применение ПК на производстве

(к тому времени инженеры были просто перегружены вещами, которые легко и быстро бы выполнялись при помощи ПК, причем ПК с тогдашним уровнем производительности).

Системы CAD были нужны как воздух.

А вместо этого в СССР принялись массово изготавливать достаточно дорогие игрушечные компьютеры.

DrPass

06.09.2019 12:43А вместо этого в СССР принялись массово изготавливать достаточно дорогие игрушечные компьютеры.

Ну и правильно делали. Миллион игрушечных компьютеров для обучения в сто раз ценнее, чем сто тысяч профессиональных.

Системы CAD в школах все равно не преподавали, ни сейчас, ни тогда. Тут же цель была побороть компьютерную безграмотность среди детей, а не выпустить их из школы операторами ПК или инженерами. А освоив один компьютер, всегда можно легко пересесть на другой. Так что поставленную задачу эти машинки решали вполне успешно.

Exchan-ge

06.09.2019 23:37Миллион игрушечных компьютеров для обучения в сто раз ценнее, чем сто тысяч профессиональных.

Я и тогда и сейчас сталкивался и сталкиваюсь с бывшими школьниками, изучивших в школе курс информатики.

Какое-то число из них заинтересовались программированием, и пошло учиться дальше по этому профилю.

Но большинство программистами не стало.

И среди этой категории выпускников — уровень реальных знаний в ИТ в эпоху «игрушечных компьютеров» был практически равен нулю.

(Зато они почти все играли в компьютерные игры )

Прогресс стал более-менее заметен только тогда, когда в школах массово появились PC — помимо игр (это уже никуда не денется ) — выпускники уже были знакомы с ОС Windows, табличными и текстовыми редакторами.

(Сейчас заметен некоторый обратный процесс, когда выпускники не занают, где находится кнопка Delete на клавиатуре).

aik

07.09.2019 00:41+1уровень реальных знаний в ИТ в эпоху «игрушечных компьютеров» был практически равен нулю.

Что понимать под реальными знаниями?

В своё время я перешел из школы с MSX'ами в школу, где было два класса — PS/2 и MSX. Казалось бы, PS/2 всяко круче — х86, цветные и вообще. Но, когда дали выбор, те, кто действительно интересовался компьютерами, пошли в класс с MSX. Потому что там работал лучший преподаватель.

выпускники уже были знакомы с ОС Windows, табличными и текстовыми редакторами.

Это не программирование, это прикладные юзерские знания.

Вещь в жизни полезная, но во времена «игрушечных компьютеров» курс информатики был рассчитан именно на программирование. А этим можно на чём угодно заниматься. Тот же кумир под все платформы был. Даже когда MSX заменили на 386, инструментарий не изменился. К старшим классам, правда, паскаль уже был, но младшие по прежнему робота гоняли, как и мы на ямахах.

выпускники не занают, где находится кнопка Delete на клавиатуре).

А может у них маки были? :)

Exchan-ge

07.09.2019 12:44Что понимать под реальными знаниями?

Человек приходит в универ/институт или сразу на производство.

Первое, что от него требовалось на производстве — умение создать спецификацию по готовому образцу (более сложные задачи перед свежими выпускниками не ставили )

Т.е., как минимум, от него требовалось знание того, что означают стрелки и надписи на клавиатуре, особо — назначение клавиш Backspace и Delete (с Return и пробелом проблем ни у кого не было )

В ВУЗе требовалось примерно тоже самое, если, конечно, там были персональные компьютеры (в 1988 там были только ЕС и СМ).

Наш политех поступал просто — он присылал к нам студентов для проведения практических занятий. Конкретно в то время (конец 80х… начало 90х) мы (инженеры +студенты) должны были изучать Автокад, еще под ДОС (самый большой имеющийся монитор на тот момент — 14", мы знали толк в извращениях )

Уровень умения работать с ПК у студентов/выпускников был нулевой — похоже было на то, что клаву ПК они видят впервые в жизни.

Про фичи типа autoexec.bat & config.sys знания отсутствовали в принципе.

Это не программирование, это прикладные юзерские знания.

Программистов у нас тогда было целых два отдела. Они занимались разработкой САПР-Т и САПР-К для машин ЕС.

С появлением ПК половина из них оказалась нафиг никому не нужна — использование готового стороннего (и на тот момент — фактически бесплатного ) софта оказалось намного эффективнее любых их разработок.

А писать программы для ПК они не умели (за исключением двух-трех человек из 60)

но во времена «игрушечных компьютеров» курс информатики был рассчитан именно на программирование

Для тех, кто стал потом программистом — это было важно. Но для большинства эти знания оказались лишними (да и были ли эти знания у них фактически?).

А вот элементарных навыков работы с ПК у них не было.

Даже когда MSX заменили на 386, инструментарий не изменился.

А это уже проблемы учителей/преподавателей.

А может у них маки были? :)

В данной строчке речь идет о современных выпускниках школ, у которых на смартфонах нет такой клавиши )

Кстати, клавиша Delete вполне себе есть на маках. Там нет Backspace )

aik

07.09.2019 13:17Первое, что от него требовалось на производстве

«Забыть всё, чему вас учили в ___».

Из школы на производство, кстати, не припомню — всё же хотя бы через училище.

Плюс ещё УПК был во время школы, там более прикладные знания давались. «Секретари-делопроизводители» во офисе ковырялись, «мультимедия» про фотошопы с корелами рассказывала, программисты всё в том же паскале страдали.

Уровень умения работать с ПК у студентов/выпускников был нулевой — похоже было на то, что клаву ПК они видят впервые в жизни.

Учитывая то, что во многих школах компьютеров могло не быть вообще никаких, ничего странного.

А это уже проблемы учителей/преподавателей.

Это проблемы учебной программы. Что сверху спускают — тому учителя и учат. Плюс ещё вопрос частоты занятий. Если они у вас раз в неделю, да ещё и 20 человек на 10 компьютеров, то навыки сложно развивать — тупо будут забываться.

Для этого нужны компьютеры дома или более частые занятия. Ну или более долгие. Я во все кружки компьютерные кидался, которые появлялись в округе. Потом компьютер у товарища, за которым по нескольку часов каждый день торчали — он в плане именно юзерской грамотности дал больше, чем все эти кружки и школьные занятия.

Но вот именно основы программирования была у меня заложена на ямахах. Хотя программистом я не стал, не моё это — админить веселее.

Exchan-ge

07.09.2019 14:21Из школы на производство, кстати, не припомню

Была масса неинженерых должностей, на которые брали со средним образованием. За кульманом они не работали, но делопроизводством активно занимались).

Наиболее толковых потом отправляли на заочный в вузы или техникумы, и они все время учебы продолжали работать.

(Самое смешное — именно им и пришлось больше всего времени работать с компьютерной техникой )

«Секретари-делопроизводители»

«Секретарь-делопроизводитель» — это на начальном этапе была обычная машинистка. Если она до этого успевала закончить специальные курсы (не УПК ) — то это был очень ценный кадр: умение печатать вслепую, быстро и без опечаток (ни один инженер так не умел) крайне ценилось во времена без лазерных принтеров.

И именно их тут же отправляли работать с документами в компьютерный зал (там были матричные принтеры и АЦПУ, каким-то образом приспособленный к работе с ПК. Хотя, возможно, он был просто подключен к ЕС ЭВМ этажом ниже)

Учитывая то, что во многих школах компьютеров могло не быть вообще никаких, ничего странного.

Ну, КУВТ там понаставили много разных. По крайней мере — в нашем городе. Правда, по одному на двух учеников — но и так сошло )

Что сверху спускают — тому учителя и учат

Я помню жалобы учителей информатики — что мол, все надо самим делать.

Да и тяжело сверху было что-то спускать, кроме общей учебной программы — компьютеры везде были разные. Или не везде )

Если бы все делалось по уму — вначале бы определились с перспективой и общим направлением обучения, затем бы создали материальную базу в виде единого для всех школ типа компьютера (на тот момент — IBM совместимого) и разработали одинаковую учебную программу с учебниками, учебными пособиями и рабочими тетрадями.

После чего организовали бы КПК для подготовке учителей информатики.

Лет пять бы на это ушло (1985...1989), зато и результат был бы много лучше.

Потом компьютер у товарища, за которым по нескольку часов каждый день торчали — он в плане именно юзерской грамотности дал больше, чем все эти кружки и школьные занятия.

Любые знания, пригодные для дальнейшего изучения или выполнения профессиональной деятельности — в обязательном порядке должны быть систематическими.

Это целая наука (методика изучения предмета).

Провалы в знаниях неизбежно вылезут в самый ответственный момент, по закону подлости.

«админить веселее»

Что общего у ямах и Cisco? )

aik

07.09.2019 15:18Если она до этого успевала закончить специальные курсы (не УПК )

Если успевала закончить курсы, то это обычно была уже не выпускница, а кто-то несколько постарше.

умение печатать вслепую, быстро и без опечаток

Вслепую и быстро — это не так уж и сложно. А вот без опечаток — тут тяжко может быть. Меня в своё время в армии посадили за печатную машинку в секретной части — так и не смог ни одного листа без исправлений набрать. В итоге плюнули, поставили солдата на стрёме, чтобы он ФСБшника пас и сделали всё на компьютере.

КУВТ там понаставили много разных

Но хватило не всем. У нас в городе (45 тысяч) восемь школ, по-моему было в те времена. В трёх компьютеров точно не было, в трёх или четырёх были.

тяжело сверху было что-то спускать, кроме общей учебной программы — компьютеры везде были разные

У нас везде были кумир и учебник кушниренко (синенький такой, с шаттлом и монитором).

Потом учебник кончался и начинался паскаль или разброд и шатание.

Но кумир был кроссплатформенный — точно для доса, ямах, УКНЦ и корветов, может и ещё для чего.

Так что что-то явно делалось в нужном направлении — но медленно, ибо это уже была почти середина девяностых, а не восьмидесятые.

Это целая наука (методика изучения предмета).

Обычно достаточно было задаться вопросом «а почему оно так?» и начинать копать. Дальше систематизировалось как-то само собой. Именно прикладное юзерское — команды оболочек, интерфейсы, системные утилиты и т.п.

Если желания копать не было, то жили по инструкции «запустить синие таблицы, три раза вниз, ввод, пять раз вниз, ввод — будет турбобухгалтер». А когда появлялся или удалялся файл/каталог и «три раза вниз» перставало работать, то «компьютер не работает».

Что общего у ямах и Cisco? )

У цисков свой MSX какой-то был. А вообще я их не админю.

Exchan-ge

07.09.2019 19:23Если успевала закончить курсы, то это обычно была уже не выпускница, а кто-то несколько постарше.

Это были совсем юные девочки.

У нас везде были кумир и учебник кушниренко (синенький такой, с шаттлом и монитором).

Да, помню такой. Я его своему ребенку покупал )

Где-то, наверное, и сейчас лежит в неразобранных завалах в гараже.

Так что что-то явно делалось в нужном направлении

Выбор правильного направления чудесным образом совпал с моментом появления IBM-совместимых компьютеров в семьях людей, принимающих решения )

И тут как-то сразу закончились все другие варианты (хотя «спектрумы» еще довольно долго держались, но больше в частном порядке )

Обычно достаточно было задаться вопросом «а почему оно так?» и начинать копать. Дальше систематизировалось как-то само собой.

Неа… Память подсказывает мне, что без ряда книг Питера Нортона и др. — ничего не систематизировалось (первая книга по дос третьей версии у меня появилась еще до первого моего ПК )

будет турбобухгалтер

Первая моя работа, после того, как наше НПО накрылось и всех специалистов из НИИ уволили — была в бухгалтерии интуристовской (по сути, а не по названию ) гостиницы.

Вот эти самые инструкции я и составлял )

aik

07.09.2019 19:49Это были совсем юные девочки.

17-18 тоже юные. Но уже не «только из школы».

Выбор правильного направления чудесным образом совпал с моментом появления IBM-совместимых компьютеров в семьях людей, принимающих решения )

На ютубе встречал видеоролик, где семейная пара американцев то ли ДВК распаковывают. Из комментариев жены — «Делать клон PDP-11 в 1989? Эти русские действительно копировали только самое лучшее».

без ряда книг Питера Нортона и др. — ничего не систематизировалось

Справка к тогдашним программам была не хуже некоторых книг. А так — всеми любимый Фигурнов, да и ещё что-то было, правда почему-то в памяти по юниксу больше книжки остались — был какой-то толстенный древний талмуд про такой же древний юникс — но команды линукса я по нему с неплохими результатами изучал.

Exchan-ge

07.09.2019 20:19Справка к тогдашним программам была не хуже некоторых книг

Нет. Справка это для тех, кто знал, но забыл.

С таким расчетом она и пишется.

А хорошие книги были и до Фигурнова, который, по существу, был просто компилятором )

был какой-то толстенный древний талмуд про такой же древний юникс

Ну вот у меня на полке стоит: Эви Немет, Гарт Снайдер и др.: UNIX system administration handbook — third ed. (Питер, 2005)

Не он? )

aik

08.09.2019 02:35Нет. Справка это для тех, кто знал, но забыл.

Это сегодня. А тогда полноценные руководства могли прикладываться, даже с теорией, а не с «нажми три раза вниз, ввод».

Не он? )

Не помню уже. Помню только, что мягкая обложка была. А может просто книга настолько драная была, что обложка оторвана была и не было никакой обложки.

Exchan-ge

08.09.2019 14:58Это сегодня. А тогда полноценные руководства могли прикладываться, даже с теорией, а не с «нажми три раза вниз, ввод».

Вместе с коробочным софтом (1995 г.) шли достаточно толстые книги.

Там были вещи, о которых в справке говорилось только вскользь или вообще не упоминалось.

Потом я купил еще более толстую книгу, и история повторилась )

aik

08.09.2019 17:41Так я и не спорю, что на бумаге было больше. Но в справке и ридми тогда тоже было достаточно информации, чтобы начать понимать, а не просто изображать из себя исполнителя программ-инструкций «нажми три раза вниз». Такие юзеры ничем не отличались от того же робота из кумира. :)

DrPass

08.09.2019 05:46Нет. Справка это для тех, кто знал, но забыл.

С таким расчетом она и пишется.

То вы справки тех времен мало видели. Я Турбо Паскаль выучил без единой книги, по F1. А ещё у меня был лицензионный Нортон Коммандер и DOS 5.0. Лицензионный — для советского ИТ малоизученная, но… к ним прилагалась печатная инструкция. К Нортону страниц на 300, к DOS раза в два толще.

Exchan-ge

08.09.2019 14:51Я Турбо Паскаль выучил без единой книги, по F1.

Я Турбо Паскаль не изучал, изучал другое.

И попутно выяснил, при чтении книг, что о многих интересных вещах в справке нет ни малейшего упоминания )

axe_chita

08.09.2019 20:08Не ставилась тогда задача обучить ИТ, тогда и термина такого не существовало «Информационные технологии». Тогда ставилась задача дать школьникам «Основы компьютерной грамотности». Ликбез проводили в масштабах страны, с компьютерной неграмотностью боролись.

Exchan-ge

08.09.2019 20:59Ликбез проводили в масштабах страны, с компьютерной неграмотностью боролись

Ликбез 20х годов проходил в стране, в которой имелись библиотеки, книги, газеты и просто вывески. Т.е. было чем пользоваться, но большинство не умело, хотя грамотность была нужна каждому.

В 1986 (начало кампании) и в последующие годы — для большинства населения компьютеры были недоступны, а неумение ими пользоваться — вовсе не было критичным.

Ваше сравнение с ликбезом абсолютно некорректно.

DrPass

08.09.2019 23:28а неумение ими пользоваться — вовсе не было критичным.

Можно подумать, рабочим и крестьянам в 1920-е годы умение читать было так уж критичным для повседневной жизни.

axe_chita

09.09.2019 04:58Какой-то когнитивный диссонанс у вас получается, с одной стороны вы говорите

А обучение всегда рассчитывается на перспективу.

А в СССР перспективой было массовое применение ПК на производстве

(к тому времени инженеры были просто перегружены вещами, которые легко и быстро бы выполнялись при помощи ПК, причем ПК с тогдашним уровнем производительности).

что нужны базовые знания большой массе людей, с другой что эти игрушечные ПК справлялись с стоящими перед ними задачами (т.е. были адекватны на тот момент).

С другой стороны вы говорите

В 1986 (начало кампании) и в последующие годы — для большинства населения компьютеры были недоступны, а неумение ими пользоваться — вовсе не было критичным.

Вы не находите эти посылы противоречащими друг другу?

AquiHostStrider

08.09.2019 00:23Интересно, почему не был выбран IBM PC

Я предположу, что потому, что на тот момент IBM-ки были совсем не домашними машинами. Во всяком случае, таковыми считались, а учить детей желательно было на том, что большинство из них теоретически смогут потом приобрести себе домой.

Но мне интересно другое. Почему в качестве архитектурных вариантов вообще рассматривался 8-битный хлам, хотя было очевидно, что он морально устареет ещё до окончания массового внедрения, а «большие» ЭВМ на предприятиях также имели разрядность несколько пошире? Моторолки m68k появились ещё в 1979 году, за это время можно было передрать и наладить производство хотя бы самых простых вариантов 68000 либо 68008. Вроде ж тогда академические соображения превалировали над рыночными?

И почему БК оставались с каким-то непонятным Фокалом, хотя на PDP-совместимую архитектуру просилась ОС Unix, которую можно было даже не драть, а заказать официально и портировать потом самостоятельно (под экспортные ограничения она не подпадала)?

Exchan-ge

08.09.2019 02:02Я предположу, что потому, что на тот момент IBM-ки были совсем не домашними машинами. Во всяком случае, таковыми считались, а учить детей желательно было на том, что большинство из них теоретически смогут потом приобрести себе домой.

В 1986 году издательство Мир выпустило книгу «Современный компьютер», созданную на основе статей, опубликованных ранее в журнале «В мире науки».

(Эта книга до сих пор стоит у меня на книжной полке, и я периодически в нее заглядываю )

В одной из замечательных статей рассказывалось о механизме ценообразования на примере IBM 5150. Из приложенной диаграммы было видно, что собственно цена основных комплектующих крайне мала, в сравнении с расходами на логистику и рекламу.

Из чего можно было сделать вывод о том, что цена на ПК будет снижаться, а производительность при этом — возрастать. (Про закон Мура тогда еще не упоминалось ).

Вполне можно было просчитать вариант, при котором ПК вскоре станет доступным домашним пользователям, как до этого стали доступны цветные телевизоры.

Но на этот вариант в СССР и не рассчитывали — без Интернета домашний ПК был нужен только профессионалам. Для игр же вполне подходили приставки.

И вся подготовка детей к компьютеризации страны — делалась исключительно из расчета на будущее использование ими компьютеров на производстве (или при проведении научных исследований).

И тут была допущена промашка — данный процесс был воспринят как очередное строительство БАМа, как очередной выброс денег на ветер ради решения политических задач.

«Партия сказала — надо! Комсомол ответил есть!» (с) — и понеслось… Без обдумывания, без расчетов, без подготовки.

«Всех школьников обучить программированию!»

Зачем? Почему всех? Кто будет обучать? На каком оборудовании все это делать? — Неважно, главное — побыстрее отчитаться о проделанной работе.

хотя было очевидно, что он морально устареет ещё до окончания массового внедрения

aik

08.09.2019 02:31без Интернета домашний ПК был нужен только профессионалам

Какой ещё интернет в 1986 году в СССР? Да и вообще интернет в восьмидесятые? Интернеты — это вторая половина девяностых, до этого разве что BBS и прочее фидо.

Exchan-ge

08.09.2019 15:12Какой ещё интернет в 1986 году в СССР?

Это вы мне карму минуснули?

Специально для вас: поскольку Интернета в СССР в 1986 году не было, то и домашним пользователям (если они не профессиональные программисты, инженеры, ученые или писатели, берущие работу на дом) — персональный компьютер был не нужен.

Кстати, эта тема была актуальна еще в начале 90-х.

Именно тогда в журнале Компьютер-пресс была статья, в которой обсуждался вопрос, зачем домашнему пользователю может понадобится персональный компьютер и что он с ним будет делать.

Выводы были неутешительными (но тогда доступа к Интернет в стране еще не было)

(в игры в то время играли, в основном, на приставках, и даже думеров тогда еще не было, как и журнала Магазин Игрушек)

Руководство СССР тоже отлично понимало эти вещи, поэтому вся программа по изучению информатики в школах априори была ориентирована на подготовку будущих специалистов и работников промышленности (науки и обороны).

О подготовке домашних пользователей ПК и мысли не было.

Интернеты — это вторая половина девяностых, до этого разве что BBS и прочее фидо.

Спасибо, я в курсе и «сети друзей» и бибиэсок — и даже принимал во всем этом определенное участие.

DrPass

08.09.2019 16:08и домашним пользователям (если они не профессиональные программисты, инженеры, ученые или писатели, берущие работу на дом) — персональный компьютер был не нужен.

Вы хотите сказать, что домашние компьютеры в мире появились только благодаря появлению домашнего Интернета? Ну так себе идейка, честно говоря. Те самые восьмибитные домашние компьютеры научились считать электронные таблицы, писать тексты, решать задачки, играть музыку и т.д. намного раньше, чем они же научились подключаться к сети. Не говоря уже о компьютерных играх.

Конечно, если вы доярка или слесарь, вам домашний компьютер был не нужен до появления вконтактика. Да и сейчас не нужен. Но, минуточку, дефицит домашний компьютеров в СССР был огромный, их мгновенно разметали с магазинов. Может, не надо пренебрегать этими самыми программистами, инженерами, учеными, писателями, а ещё шахматистами, учителями, студентами, математиками, бухгалтерами, музыкантами и т.д. — всеми, кто так или иначе находил применение любому компьютеру?

Exchan-ge

08.09.2019 17:02домашние компьютеры в мире появились только благодаря появлению домашнего Интернета?

Не появились, а стали популярными.

На Западе существовал мелкий бизнес, для которого домашние компьютеры были полезными. В СССР его не было, до определенного момента.

Те самые восьмибитные домашние компьютеры научились считать электронные таблицы, писать тексты, решать задачки, играть музыку и т.д. намного раньше, чем они же научились подключаться к сети.

Это все как бы на моих глазах происходило.

И, по большей части это было развлечением для энтузиастов-программистов.

VisiCalc работал на маках, которые в СССР вообще не поставлялись (см. «КОКОМ»).

Поэтому первой программой электронных таблиц, с которой худо-бедно можно было работать была SuperCalc для IBM PC (я еще успел проработать с SuperCalc 5)

Тексты (именно деловые тексты, а не разную графоманию ) начали набирать в редакторах только со времен 286 компьютеров, т.е. довольно поздно.

До этого все печатали на машинке (в 1987 году мне нужно было отпечатать несколько экземпляров диссертации, о компах тогда и речи не было — все печатали на машинке, причем это было довольно дорогое удовольствие)

играть музыку

Какие-то звуки заставить издавать 8 битный комп было можно )

Но о работе с музыкой, как таковой, на компьютере — я услышал впервые от какого-то фаната Амиги )

А нормальная работа со звуком, как с товаром — это уже времена писюков, времена великих битв между сторонниками карт Gravis Ultrasound, Sound Blaster AWE и Roland (первая половина 90х )

домашний компьютер был не нужен до появления вконтактика. Да и сейчас не нужен

И сейчас не нужен. Смартфоны его успешно вытесняют, там, где речь о создании контента не идет.

дефицит домашний компьютеров в СССР был огромный, их мгновенно разметали с магазинов

В СССР, в тот самый период (конец 80х) с прилавков разметали все, и разные электронные штучки — в первую очередь.

всеми, кто так или иначе находил применение любому компьютеру?

По моим наблюдениям — применение они находили, в подавляющем большинстве, как устройства для игр. Конечно, были и энтузиасты, увлеченные программированием, но их было очень и очень мало.

(почитайте здесь темы, посвященные древне-компьютерным временам. И даже здесь, на профильном сайте — все равно доминируют воспоминания о том, в какие игры играли )

aik

08.09.2019 18:06На Западе существовал мелкий бизнес, для которого домашние компьютеры были полезными. В СССР его не было, до определенного момента.

Но в СССР тогда многое тянули с запада, стянули и домашние компьютеры. А потом стали разбираться «а что с ними делать-то?»

И, по большей части это было развлечением для энтузиастов-программистов.

Потому что в СССР в распространении сделали ставку на энтузиастов, вся эта печать схем в журналах и т.п.

В то время как на западе компьютер и для набора текстов применялся, и для электронных таблиц, и для обучающего софта — ну и для игр, само собой — если уж дома появился.

aik

08.09.2019 17:51Это вы мне карму минуснули?

Не, зачем? Я вообще не вижу особого смысла в карме, потому редко этими инструментами пользуюсь.

зачем домашнему пользователю может понадобится персональный компьютер и что он с ним будет делать.

В СССР со школьными и домашними компютерами в конце восьмидесятых повторялось примерно то же самое, что на западе происходило в конце семидесятых. У них там тоже были эпплы, коммодоры, трс80 и прочие ввс-микро. И на них тоже использовался разный софт, и тоже никто не знал, нахрена компьютер дома, кроме как для игр…

О подготовке домашних пользователей ПК и мысли не было.

Но были попытки использовать компьютеры в преподавании других предметов. Мы на тех же ямахах по русскому языку задания делали, к примеру — расставляли пропущенные буквы и знаки препинания.

Ещё на экономике какие-то там пособия были, правда там уже PS/2 стояли.

Exchan-ge

08.09.2019 20:13Но были попытки использовать компьютеры в преподавании других предметов.

Да, были.

Но сильно мешало отсутствие специального софта, да и вообще — самого умения передавать знания таким образом.

Оно (умение) и сейчас не сильно продвинулось — софт дорог (iSpring Suite, например), и все, в конечном итоге, сводится к презентациям и тестам.

Или к презентациям, текстам и тестам, доступным через веб )

aik

08.09.2019 22:00Но сильно мешало отсутствие специального софта, да и вообще — самого умения передавать знания таким образом.

Но его пытались разработать. Причём делая всё одновременно — распихивая какие-никакие компьютеры по школам, разрабатывая софт для обучения, разрабатывая учебную программу и пытаясь продвигать домашние компьютеры. Потому что осознавали, что уже на десять лет отстали и пытались сделать хоть что-то. А если бы сели всё обдумать и разработать своё единое — то сделали бы это году к 90-91, когда уже не было бы ни интереса, ни возможностей своё запускать в продакшн. Ибо страна развалилась.

Потому все эти разговоры «а как можно/надо было делать» — это всё спекуляции на тем «а вот если бы у бабушки был...»

Это через 30 лет мы все такие умные, сидяна кухняхв интернетах и обсуждая судьбы мира. А тогда были другие реалии, другие возможности и т.п.

DrPass

08.09.2019 05:55В одной из замечательных статей рассказывалось о механизме ценообразования на примере IBM 5150.

У меня есть некоторый, кхм, скепсис в отношении анализа ценообразования производимого в США компьютера советскими аналитиками. Особенно если учесть тогдашнюю привычку досыпать в цифры идеологическую составляющую а-ля: «Посмотрите, у капиталистов 50% стоимости компьютера составляет реклама, чтобы убедить его продать! Мы в СССР сделаем его дешевле и доступнее!»

Это будет иметь место, даже если саму статью изначально стянули у американского автора. Если же автор советский, то там 100% весь анализ — фонарь. Никто там реальную себестоимость не анализировал, у них просто доступа к источникам данных в 1986-м не было. Поэтому так себе источник, если честно.

Вполне можно было просчитать вариант, при котором ПК вскоре станет доступным домашним пользователям, как до этого стали доступны цветные телевизоры.

Ну так просчитали же. В школы завозили в основном именно ПК, аналогичные тем, которые были массово доступны домашним пользователям в цивилизованном мире. Что не так? Что через десять лет стали доступны другие ПК?

Но на этот вариант в СССР и не рассчитывали — без Интернета домашний ПК был нужен только профессионалам.

В 1986-м году? Интернет? Это та сверхдорогая сеть, с которой в мире работает пара тысяч университетов и крупных предприятий, и которую через пару лет заведут в СССР?

Exchan-ge

08.09.2019 15:21У меня есть некоторый, кхм, скепсис в отношении анализа ценообразования производимого в США компьютера советскими аналитиками.

Я выше рассказал об источнике этой информации.

На всякий случай:

Издательство Мир издавало переводную литературу (о чем, собственно и говорит его название)

Журнал «В мире науки» был переизданием в СССР американского журнала Scientific American.

Так что советские аналитики тут абсолютно не причем.

В школы завозили в основном именно ПК, аналогичные тем, которые были массово доступны домашним пользователям в цивилизованном мире.

Еще раз.

В СССР планировалась подготовка специалистов для народного хозяйства.

Не домашних пользователей.

Но, как вы правильно заметили выше — в школы СССР поставлялись компьютеры, которые использовали домашние пользователи «цивилизованного мира».

В 1986-м году? Интернет? Это та сверхдорогая сеть, с которой в мире работает пара тысяч университетов и крупных предприятий, и которую через пару лет заведут в СССР?

Я там выше ответил уже, но повторюсь:

«поскольку Интернета в СССР в 1986 году не было, то и домашним пользователям (если они не профессиональные программисты, инженеры, ученые или писатели, берущие работу на дом) — персональный компьютер был не нужен»

axe_chita

08.09.2019 21:39Но мне интересно другое. Почему в качестве архитектурных вариантов вообще рассматривался 8-битный хлам, хотя было очевидно, что он морально устареет ещё до окончания массового внедрения, а «большие» ЭВМ на предприятиях также имели разрядность несколько пошире? Моторолки m68k появились ещё в 1979 году, за это время можно было передрать и наладить производство хотя бы самых простых вариантов 68000 либо 68008. Вроде ж тогда академические соображения превалировали над рыночными?

Потому что бизнес не считал 8-битные машины хламом, их использовали в виде CP/M машин, текстовых процессорах (тогда это были вполне материальные специализированные компьютеры), бухгалтерские терминалы, и т.д. фактически до начала 90-х.

А о разрядности «больших» ЭВМ, в данном разрезе, нет смысла рассуждать там разрядность могла быть любой, и 21 бит, и 56, и 72 бита.

А на счет передрать… 8086 передирали с 1979 по 1986 год, в нем было 29000 транзисторов. В 68000 их было более 70000, так что 1991 наверное его передрали-бы. Только к этому моменту в серию ушли 486, а 386 пережили две реинкарнации DX/SX.

А с UNIX на БК не все так легко, имеют место непонятные зависания.

axe_chita

08.09.2019 19:55Интересно, почему не был выбран IBM PC, о котором в то время не слышал только ленивый.

Как уже сказали IBM PC(ХТ/АТ) был в разы дороже, цена за один системный блок была в районе 1100-1500 долларов США. Ямахи же были куплены по бартеру по эквивалентной сумме 300 долларов за компьютер с монитором.

И MSX выиграл конкурс из-за большей совместимости с IBM PC.

Первое: формат дискет физический и логический одинаковый (FAT12) — не требовалось ни каких телодвижений просто вставь дискету. Попробуйте с ходу прочитать маковскую или атаришную дискету, не используя дополнительный софт.

Второе: MSXBasic был очень близок к GWBasic (отличия были из-за разницы в архитектурах IBM И MSX)

Третье: MS-DOS и MSX-DOS обладали одинаковым интерфейсом и набором команд. А автор у них был вообще один Тим Пэтерсон

Четвертое: отличная совместимость с CP/M, программ под который было как минимум столько же как и под IBM PC

Пятое: отличные графические возможности видеопроцессора Yamaha V9938 по факту не уступающему VGA, а в чемто опередивший время на лет десять (исполнял команды копирования, заливки без участия CPU.

И главное: MSX(MSX2) не попадали под эмбарго и запреты КОКОМ, и то что японцы были согласны на бартер.

Из-за КОКОМ вылетели из конкурса все машинки на Motorola 68000 и 386-е, поскольку первые стояли на крылатых ракетах Тамагавк, а вторые обслуживали комплекс ПВО Патриот

Exchan-ge

08.09.2019 20:30Как уже сказали IBM PC(ХТ/АТ) был в разы дороже, цена за один системный блок была в районе 1100-1500 долларов США.

Речь не шла о закупки компьютеров производства IBM (оно и потом было большой редкостью, до появления в продаже ThinkPad ).

Речь шла о машинах собственного (или совместного с соц.странами) производства (см. выше)

Ямахи же были куплены по бартеру по эквивалентной сумме 300 долларов за компьютер с монитором.

Как было сказано еще сто лет назад — «лучше меньше, да лучше».

Эти деньги, не торопясь, можно было бы вложить в «красную сборку» (о чем я уже писал).

В те времена японцы сильно помогли СССР в деле избавления страны от излишков валюты — одна история с закупкой завода для производства роботов-манипулятров у фирмы Фанук обошлась стране дороже, чем если бы закупались именно IBM АТ для всех школ страны.

(если вы не в курсе — завод закупили, построили в Москве, водили туда делегации (там в цехах даже была специальная галерея для этого) — но сами роботы-манипуляторы оказались совершенно ненужными на производстве — их там просто выбрасывали «на кислород» )

И главное: MSX(MSX2) не попадали под эмбарго и запреты КОКОМ, и то что японцы были согласны на бартер.

Вот как раз к отмене ограничений со стороны КОКОМ и была бы готова база для массового производства советских IBM-совместимых компьютеров. Благо политическая ситуация четко двигалась в сторону отмены запретов.

Причем, как я уже упоминал — кое какие шаги в этом направлении уже предпринимались в 1987 году, я выше писал о том, что должен был заниматься внедрением в производство «железа» для советских АРМ (которые должны были делать или в Курске, или в Орле, сейчас уже не помню).

Но в 1988 этот проект отменили.

DrPass

08.09.2019 23:36Речь шла о машинах собственного (или совместного с соц.странами) производства (см. выше)

А какие были машины собственного производства на тот момент? Вы видели EC-1841? Там корпусов пятьсот, из них полтора десятка БИС, с соответствующей себестоимостью. На кой ляд они в школах нужны?

Самый дешевый советский х86, Поиск-1, появился лишь в 1988-м году. И то, минуточку, почти 90 корпусов. И неполная совместимость, и куча глюков до обновления модели в 1991-м. И по возможностям ничуть не лучше Ямахи. А то и хуже. Ну вот эти Поиски в школы поставляли массово, да.

axe_chita

09.09.2019 05:53Речь не шла о закупки компьютеров производства IBM (оно и потом было большой редкостью, до появления в продаже ThinkPad ).

Речь шла о машинах собственного (или совместного с соц.странами) производства (см. выше)

Эээ пардон муа, а где я говорил об оригинальных ПК именно производства IBM? Они, скорее всего, были дороже своих клонов наверное в разы.

И в СЭВ клепались совместимые IBM PC, просто совместимость с оригиналом иногда была ооооочень специфическая

Как было сказано еще сто лет назад — «лучше меньше, да лучше».

Но «лучше синица в руках, чем журавль в небе»

И «дорога ложка к обеду» передирание 386-го закончили в 94-95 когда по факту он уже никому не был нужен.

По хорошему надо было идти в сторону первых ARM, количество транзисторов было сопоставимо с 8086 (ARM2 30000 транзисторов)/8086 29000 транзисторов), и процессор уже был 32 разрядный.

Вот как раз к отмене ограничений со стороны КОКОМ и была бы готова база для массового производства советских IBM-совместимых компьютеров. Благо политическая ситуация четко двигалась в сторону отмены запретов.

В эпоху холодной войны КоКом составлял перечни «стратегических» товаров и технологий, не подлежащих экспорту в страны «восточного блока», а также устанавливал ограничения по использованию товаров и технологий, разрешённых для поставки в виде исключения. Комитет разработал стратегию «контролируемого технологического отставания»

В перестроечную и постперестроечную эпохи подход КоКом к экспорту товаров в страны СНГ и Восточной Европы смягчился. Организация прекратила свою деятельность 31 марта 1994 года.

Ну и качество советских микросхем, было далеко не на высоте. Проблемы в производстве были, с выходом годной и отбраковкой.

joker2k1

06.09.2019 00:13+1Начинал программить на таком! в комп кружке. Сначала на бейсике, потом на асме.

А потом уж спектрум спаял. Мониторчики были черно-зеленые ) А у учителя был цветной, на нем гамали (goonies, amtrak, usas,...)

ээх школьные годы чудесные ) это я в пятом классе был

EMS

06.09.2019 02:21В моей школе, был класс "Корвет", и классный учитель информатики, он же физик… Программистом я не стал, но очень многому тогда научился.

eumorozov

06.09.2019 07:44Этот компьютер определил всю мою жизнь совершенно точно. В 6-ом классе пошел в компьютерный кружок с ч/б Ямахами. Учился писать программы на бейсике, играл в игры. С тех пор остались очень хорошие воспоминания об этом компьютере. Игры на нем были просто лучшие.

Nikita_64

06.09.2019 10:11«Агаты» оказались несовместимы с другими известными ЭВМ и работали на основе микропроцессора 6502, аналога которого в СССР не было.

Интересно, почему все-таки не выбрали 6502? Если верить Википедии, серийно Агаты стали выпускаться с 1985 г., значит решение принималось примерно в это время. Тогда уже был болгарский Правец (1982-1986), на котором я изучал программирование в школе (с 1987), т.е. они поставлялись. Про Агат я узнал только в институте (около 1991).

Exchan-ge

06.09.2019 10:59Интересно, почему все-таки не выбрали 6502? Если верить Википедии, серийно Агаты стали выпускаться с 1985 г.,

У нас были Агаты (3 штуки).

Кто-то пытался на них работать (из наших отделов программистов), но дело как-то не пошло.

Кроме того, у них были проблемы и с общей работоспособностью.

Так и стояли сиротливо, при первой же возможности их списали, а их место заняли 386.

И вот тогда уже там было не протолкнуться )

melodictsk

06.09.2019 11:30У нас в школе были эти ямахи. Я в эту школу пришел в 96 году. Я очень долго смеялся увидев их и то как учитель расхваливал эту технику. Тем временем у меня дома был пентиум 60 с СД приводом на котором я смотрел видео СД.

Сомнительный выбор техники. Программировать на нем шибко не научишься, лучше бы спектрумов накупили, они хоть были народные. А вообще со спектрума перешел на Поиск толи в 90ом, толи в 91ом. Полноценный писюк, который тащих мс дос 6.22 со всеми турбопаскалями и прочими языками программирования того времени.

Ностальжиииии

eumorozov

06.09.2019 14:50Программировать на нем шибко не научишься…

… со всеми турбопаскалями и прочими языками программирования того времени.Паскаль (Turbo Pascal), C, и другие также были на MSX. Вполне можно было программировать. Хотя писали, в основном, на Бейсике, ну так он и на PC тогда был очень популярным языком программирования.

melodictsk

06.09.2019 14:53На писи был qbasic. Дело в том, что на писи можно было делать полезный софт, а на ямахах я вообще не представляю полезного использования

eumorozov

06.09.2019 15:14Возможно. Я в то время был слишком маленьким, и не знал, какой тогда был полезный софт на PC. Везде вокруг меня они использовались исключительно для игр (как PC, так и Ямахи).

Один раз в больнице видел написанную на бейские (не на qbasic, а на обычном, с номерами строк) электронную картотеку больных на PC. Но такую же можно было написать и на MSX.

Потом уже, когда появились PC с процессорами 286 и 386, ситуация, конечно, изменилась.

axe_chita

07.09.2019 21:27В 11 классе (1990 год) в дружном коллективе учеников (можно сказать гиков) разных школ под руководством нашего преподавателя информатики, был написан комплексный психологический тест (MMPI, IQ, Люшер и тд) для психологического центра при доме интернате. Психологи пользовались этой программой для тестирования детей до начала 2000-х, до момента прихода в интернат президентского класса на Celeron-ах. Писался он на том самом Basic-е без

блэкджекалокальных переменных идевушек легкого поведениямодулей, на все про все щедро отводилось 28кб. Но мы сделали это, отладили её, вписались в ограничения, а также графическое отображение результатов тестирования.

Для сестры в это же время делал программу обсчитывающую журналы ордера.

После этого (1992-1993) помогал, там же в доме детства, моему преподавателю информатики дописать программу которая считала зарплату педагогов.

И все это на тех самых ямахах.

aik

06.09.2019 16:12В 96 ямаху расхваливать уже поздновато было.

Но учить именно программировать на ней вполне можно было. Программирование ведь не язык, это алгоритмы, в первую очередь. А реализовывать их на чём угодно уже можно было, хоть на бейсике, хоть на паскале, хоть на лиспе.

dimas

06.09.2019 21:58+1На ямахах был вполне приличный бэйсик, на котором было куда лучше учить, чем на бк-шечном, особенно фокале. На этом бейсике у нас даже был пролог в вечерней физ-матшколе, на котором вполне выполняли все задачи с прологмо.

На учительской мы и клон турбо-паскаля гоняли, не помню, можно ли было залить его на ученические.

UrsusMaritimus

06.09.2019 11:46Были у нас в школе эти ямахи. Программировали на бэйсике. Помню отправили меня на городскую олимпиаду, а там посадили за какие-то другие компы. Так я не столько программировал, сколько буквы искал. Раскладка-то другая. Естественно ничего не успел… Обидно. Почти все знал как решать…

Sensimilla

06.09.2019 12:06обожал их клавиатуру, уникальный запах ну и конечно игры

Cobolorum

06.09.2019 13:26Увеличенные курсорные клавиши «влево» и «вправо» это просто супер.

aik

06.09.2019 13:44У ямахи из MSX, пожалуй, лучшие курсорные кнопки были.

Щупал в те времена где-то вариант с треугольными «из самой Японии» — хуже было.

В таком стиле что-то:

Но точно не соня была. Может шарп…

dmvikar

06.09.2019 12:06Подскажите, пожалуйста, название игры для этой машины. В ней космический корабль расположен горизонтально на экране, стреляет в астероиды. Астероиды от этого дробятся. Можно ловить бонусы в виде букв, «L» точно помню. Спасибо.

DrPass

06.09.2019 12:51Подскажите, пожалуйста, название игры для этой машины. В ней космический корабль расположен горизонтально на экране, стреляет в астероиды. Астероиды от этого дробятся.

… вы не поверите :)

dmvikar

06.09.2019 14:22Это не важно. Я в далеком 1990-м году в нее 30 минут играл. А найти до сих пор не могу. Благодаря этой статье вспомнил, на каком девайсе она работала.

dobrev

06.09.2019 23:23… вы не поверите :)

Кажется, это был намёк на ключевое слово, которое в своём вопросе вы употребили дважды. )

https://www.mobygames.com/game/msx/laydock/screenshots/gameShotId,132950/

qideil

06.09.2019 12:06Сыктывкар, 1985 год, УПК (учебно-производственный комбинат) на ул. Южная 15. Первый компьютер в моей жизни, который и определил выбор профессии.

Немного деталей к статье. Для объединения в локальную сеть, у каждого компьютера еще должен быть модуль в порту расширения спереди, под правой частью клавиатуры. В этот же порт можно было вставить модуль со звуковым чипом, кажется PCM. Дисковод, а позже и жесткий диск, подключался внешний, в слот картриджа.

gmini

06.09.2019 12:33У нас в школе были PS/2 и изучали мы Паскаль. Когда нас отправили на районную олимпиаду (в 1992) — там в классе были такие Ямахи с Бэйсиком. Там я эту Ямаху (с зеленым монитором) в первый раз увидел. Пришлось за час сориентироваться и переписать решение на Бэйсик прямо за терминалом. Благо, Бейсик я изучал самостоятельно за пару лет до этого на Спектруме.

Magister7

06.09.2019 13:16А софт обучающий от Ямах у вас, случайно, не сохранился? Ну там Аленка, Алгоритм и прочее?

aik

06.09.2019 13:19Ямахи эти, наверное, были первыми компьютерами, которые я увидел — в детском саду ещё. Нас водили на экскурсию в свежеоткрывшуюся школу, давали поиграть во фроггера и детский парк, по-моему.

А потом у меня на них пришлись три года в районе 5 класса. В начальной школе давали щупать х86 на работе у родителей друга, потом лавочку с работой прикрыли на какое-то время — оно как раз пришлось на ямахи.

Было два комплекта, КУВТ1 и КУВТ2, с двумя командирскими машинами, соответственно.

Бейсик, кумир с роботом и чертёжником, текстовый редактор микромир, роботландия и, изредка, настоящие игрушки.

Кстати, в слоты на ученической машине можно было воткнуть либо картридж с программой (у нас лого был с черепашкой), либо внешний дисковод.

dobrev

06.09.2019 23:12+1У нас был картридж с Vampire Killer.

BaurzhanD

07.09.2019 08:03Отличная была игра! Месяц назад установил себе рингтон — midi из этой игры. Гуглить можно по слову CastleVania.

aik

07.09.2019 08:20На картриджах у нас игрушек не было, грузились с командирских машин по сети, когда преподаватель в хорошем настроении был.

Sly_tom_cat

06.09.2019 13:41В уч. год 87-88 (9-й класс, когда их было всего 10) у нас в школе (довольно приличная питерская школа) ввели информатику. Преподаватель был молодой парень программист и нам он на бумаге рассказывал о PL1 (это такой недопаскаль, если кто не в курсе). Ну кому это было интересно (2-м человекам в классе, одним из которых был я) те в принципе поняли что-то, остальные тупо посещали. Оценки за этот предмет не выставляли, если я не ошибаюсь…

В 10-м (последнем, выпускном) в 88-89 годах, препода поменяли и он вещал нам про бейсик, все так же на бумаге, хотя пару раз возил в какой-то центр где нам удалось немного поработать на ДВК-шках (пару простеньких программ на бейсике там отладили). Бейсик поддался уже большему количеству учеников, но все равно это были единицы.

Компьютеры в моей школе появились где-то в 2000-м (дохленькие PC-ки).

Ая в 8-м — 9-м лунолетил на программируемом калькуляторе. А в 10-м уже дома Специалиста спаял и на ассемблере удавчика написал для него и гонял его.

Так что все эти КУВТ-ы — пошли только по элитным школам москвы и отдельных республик. 4200 комплектов для CCCP — это просто капля в море.

DrPass

06.09.2019 13:53Наверное, сильно зависело от региона и того, кто занимался там образованием. В моей школе (самая обычная школа в самом обычно спальнике Донецка) первый компьютерный класс появился в 1991-м году, на Поисках-2. Это были уже полноценные и достаточно продвинутые по своим временам x86. В соседних по району школах тоже примерно в это же время плюс/минус. До этого была пара компьютерных классов на ДВК на полрайона в учебном-производственном комбинате, куда нас и учеников других школ иногда водили на «познакомить».

aik

06.09.2019 13:554200 комплектов для CCCP

Это только ямахи. Были ведь и другие КУВТы.

пошли только по элитным школам москвы и отдельных республик

В нашей провинции в начале девяностых было как минимум три комплекта MSX в двух школах. В какой-то были Корветы, ещё в одной Агаты.

И в той школе, где два комплекта MSX, они (ну, один из них точно) где-то с 86-87. Так что не всё так плохо.

В элитных школах Москвы, скорее, были маки или x86. По крайней мере, в том месте, что в наших краях «элитной» школой считалось, был класс PS/2.

JerleShannara

06.09.2019 17:19В нашей «элитной» был «Древесно-Вычислительный Комплекс», который в 90ых заменили на 386-е, потом расширили информатику на два класса и во второй поставили уже первые пентиумы.

aik

07.09.2019 00:48Когда я переводился в нашу «элитную» (гимназия называлось), то там был класс PS/2 и класс MSX. Это был примерно 93-94.

Когда я оттуда выпускался в 97-98, то там был класс PS/2 и класс 386.

Пентиумы там появились через какое-то время после моего выпуска, но точно не скажу, через какое.

А были школы вообще без компьютеров, где до конца девяностых на бумажке программировали, раз в месяц ходя в другие школы, чтобы попытаться написанное на бумажке на компьютере реализовать.

DrPass

07.09.2019 00:51А были школы вообще без компьютеров, где до конца девяностых на бумажке программировали

Кое-кто и сейчас так обходится…

aik

07.09.2019 01:04Ну это не программирование, это юзеров учат.

Хотя, помнится, была у меня книжка по информатике, где учили, как из бумаги сделать компьютер.

DrPass

07.09.2019 02:36Энциклопедия профессора Фортрана. По-моему, у половины ИТшников «кому под 40 и больше» в детстве была эта книжка, и определила их профориентацию. Там ещё был целый разворот с нарисованным компьютером. Можно было поиграть/помечтать.

Exchan-ge

07.09.2019 12:50Энциклопедия профессора Фортрана

По моему, именно эта книга и породила мем* «бумажные компьютеры», совершенно непонятный в наше время )

(ср. с термином «бумажная архитектура»)

*хотя такого слова тогда в ходу еще не было )

dimas

06.09.2019 22:02+1Больше зависело от связей и «пробивных» усилий директора и прочих…

Конец восьмидесятых, Москва, физматшколы не с самой плохой репутацией (47 и 637), в обоих были комплексы с ДВК-2 и бк-шками, только в одной были пленочные бк-шки с фокалов, а в другой- бк-шки с кнопками и бейсиком.

Правда, в 89-м я уже добрался до МГЦИ и ЕС-1840, 1р60к час работы.

dmitryredkin

07.09.2019 17:53Так что все эти КУВТ-ы — пошли только по элитным школам москвы и отдельных республик.

КУВТ не обязательно ставились в школах. Например, в нашей школе только в 1989 поставили класс БК-001. Но они у нас не котировались из-за черно-белых мониторов.

Мы же с 1987 пропадали в УПК — «учебно-производственном комбинате», где стоял класс Yamaha MSХ-2. Такие УПК строились для «проф.подготовки» будущих специалистов, и занятия там проводились раз-два в неделю. Так там могли побывать все желающие восьмиклассники из школ нашего города.

Igor_O

06.09.2019 19:31«Эмулятор openMSX» — отдельная грустная тема. Я пока не встречал ни одного эмулятора, который бы коректно отрабатывал базовую фичу MSX — одновременное нажатие стрелок в двух направлениях. Не умеют. Никаких вам Zanac или Aleste дальше первого уровня…

А это классическое «Киньте в меня ТоРом!» в классах, где жили такие ямахи?..

Еще одна важная тонкость. «контроллер дисковода» — жил не в самом компьютере, а в «картридже». Если взять картридж с подключенным дисководом и воткнуть его в слот в Ямахе — он работает, независимо от того, ученическая это Ямаха или учительская. Мы проверяли в свое время.

PS: Отдельная грустная тема — сравнение MSX и PC. Тут все грустно. По возможностям графики PC начали намекать на возможность приближения к MSX с появлением VGA. Когда MSX уже достаточно тщательно вымирали. Но базовая фича MSX — спрайты — на PC еще десяток лет эмулировались на процессоре. Не говоря про мелочь, что MSX от рождения корректно отрабатывала одновременное нажатие всех кнопок на клавиатуре. А PC, многие, до сих пор жалобно пищат, если одновременно зажать четыре стрелки… А кто не пищит жалобно, в большинстве, обрабатывает это событие… очень странно.

qideil

06.09.2019 19:42Попробуйте BlueMSX, в нем кнопки работают как надо. Только что проверил на Aleste, по диагонали двигается без проблем.

DolphinSoft

08.09.2019 01:58OpenMSX, единственный эмулятор, который КОРРЕКТНО отрабатывает все железо, включая тайминги видеопроцессора.

Вот ПРУФ!

Чтобы сильно не вникать, объясню на пальцах:

Вначале страницы есть три картинки, которые нарисованы с помощью аппаратно-низкоуровневого трюка: видеопроцессору дается команда на рисование линии от центра к краю экрана, и пока он ее рисует, параллельно с ее рисованием, код на z80, «подсовывает» видеопроцессору цвет этой линии в регистр цвета. Таким образом линия получается не одноцветная, а раскрашенная. А полное радиальное изображение таких линий, создает причудливый орнамент, который можно увидеть на самой правой картинке (снятой с реального железа). Левое и среднее изображения, показывают соответственно эмуляторы OpenMSX (до внесения изменений), и BlueMSX.

Во всем остальном, эмулятор отрабатывает корректно и стрелки, и звук, и все другие трюки с видеопроцессором. И Zanac или Aleste регулярно прохожу полностью, приблизительно раз в два-три месяца.

Говорю опираясь на собственный многолетний опыт использования этой машины, имею в распоряжении Yamaha 503IIIR, с которой сверяю тесты эмулятора.

Здесь можно посмотреть некоторые мои 'извращения'Трюк с использованием 512 цветов в 2х цветном текстовом режиме (SCREEN0 WIDTH80)

Barsuk

06.09.2019 23:06+1В ПЗУ машины были изначально зашиты интерпретаторы Бэйсика и операционные системы CP/M и MSX-DOS.

Только BASIC, остальное грузилось с дискеты. Это на ученических. На учительском в ПЗУ был еще графический редактор, загружался командой «call painter».

qideil

07.09.2019 12:19Хотя программа называется «The Painter», команда запуска все же «call paint». И, естественно, смысл в ней есть только если подключена мышка.

Barsuk

07.09.2019 12:30В таких командах распозновалось только четыре первые буквы после «call», так что то что набиралось далее не имело значения, сокращенно команда выглядела «call pain», да и «call» можно было заменить на знак подчеркивания "_pain". Это и к другим командами относится, например «call netinit» — "_neti".

klimin007

07.09.2019 13:42Для вызова графического редактора было достаточно и трех сивмолов после подчеркивания — _pai.

eumorozov

07.09.2019 21:54Хотя программа называется «The Painter», команда запуска все же «call paint»

Еще ее можно было вызвать сочетанием клавиш при перезагрузке. Только не помню каким.

И, естественно, смысл в ней есть только если подключена мышка.

Видели бы вы, что у нас некоторые личности умудрялись в ней нарисовать без мыши. Там еще можно было анимации создавать (экран делился на квадраты — каждый квадрат являлся кадром анимации), так один знакомый весьма реалистичные мультики рисовал. Жаль, что ничего из этого не сохранилось… Дискеты стоили очень дорого и были дефицитом.

axe_chita

07.09.2019 20:42На YIS503IIIR ученической CP/M живет в ПЗУ как часть сетевого картриджа (сетевой платы в современных терминах). Вызывается он по call CPM или _CPM

DolphinSoft

08.09.2019 02:07CP/M, находится в ППЗУ на материнской плате (выше на изображении она левая), в одном чипе с SubROM, вот выдержка конфига эмулятора:

<primary slot="3"> <secondary slot="0"> <ROM id="MSX Sub ROM"> <mem base="0x0000" size="0x4000"/> <ROM id="CP/M ROM"> <mem base="0x4000" size="0x4000"/>

Здесь видно, что это адреса с 0x4000 по 0x7FFF, слота расширения 3-0.

Я выполнил замену, удалив из ПЗУ CP/M (ввиду невозможности использования без дискового софта системы), и записав в эту область Kun Basic.

axe_chita

08.09.2019 18:02Был неправ по местоположению ПЗУ NetworkCP/M, действительно он находился в компьютере, а не в сетевом модуле. Но смысл моего комментария был в том что CP/M в YIS503IIIR резидентна, а не грузилась с диска.

DolphinSoft

09.09.2019 09:39Это отчасти тоже неверно, CP/M состоит из двух частей:

1. Загрузчика в ПЗУ

2. Остальная часть системы, загружаемая с диска

В случае с YIS503IIIR, в ПЗУ находится загрузчик с базовой системой ввода вывода (BIOS), дисковая подсистема (BDOS) и процессор командной строки.

Так же, предусмотрены несколько утилит, для выполнения загрузки основной системы по сети, с головной машины (NPIP).

Вся остальная прикладная часть этой системы, поставлялась на дискетах.

А без нее, это и системой нельзя назвать, к сожалению.

axe_chita

09.09.2019 10:22Поправьте меня, но мне казалось что CP/M состоит из трех частей BIOS,BDOS,CCP

Специально даже в википедию заглянулМинимальная конфигурация 8-разрядной системы, для которой подходила CP/M, содержит следующие компоненты:

- Процессор Intel 8080 и совместимые с ним: например, Intel 8085, Zilog Z80 или советский КР580ВМ80А;

- Терминал, использующий кодировку ASCII;

- ОЗУ объёмом от 16 КБ;

- Минимальный загрузчик в ПЗУ;

- Один или больше приводов гибких дисков.

Основная часть CP/M хранится на диске. Операционная система позволяет пользоваться экраном, принтером и дисками. Небольшая часть операционной системы (загрузчик) должна содержаться в ПЗУ (или на диске или дискете) и осуществляет загрузку остальной части с диска.

Загружаемая в память часть ОС состоит из трёх частей:

- базовая система ввода-вывода (BIOS),

- базовая дисковая операционная система (BDOS),

- процессор командной строки (CCP).

Первая часть представляет собой набор низкоуровневых процедур, реализующих аппаратно-зависимый API системы. Фактически свой BIOS писался под каждое устройство, на которое портировалась CP/M.

BDOS является аппаратно-независимым кодом, который легко переносился между компьютерами, построенными на совместимых процессорах (i8080, Z80). Эта часть системы обеспечивала API для использования программами, работавшими в рамках CP/M, а также интерактивное взаимодействие с пользователем. Обычно общий объём системы для версий 2.2 и ниже составлял десятки килобайт кода.

CCP представлял собой интерпретатор командной строки и осуществлял запуск пользовательских приложений. При работе приложение могло использовать область памяти CCP, CP/M перезапускала CCP по выходу из приложения.

DolphinSoft

09.09.2019 10:29Все верно, но это только ядро системы, все остальное грузиться извне.

RAM диск есть, он предназначен для хранения загружаемых программ и файлов с головной машины. Насколько помню, в ней самой он не предусмотрен, но могу ошибаться, времени много прошло.

Таким образом: имеем ядро системы, CCP интерпретирует команды, но без остальной части системы, это ядро бесполезно — позволяет только копировать файлы из ПЗУ на рам-драйв.

dmitryredkin

07.09.2019 17:44Пару лет назад встречались с одноклассниками.

После пива и воспоминаний об УПК с Ямахами поставили эмулятор, накачали образов игрушек под MSX и резались в них всю оставшуюся часть вечера…

Эх, Knig's Valley!

tnt23

08.09.2019 22:29Сетевой модуль версии 2 был выполнен на MIDI-чипе YM3802, и сам формат пакетов был заточен под этот чип и под MIDI SysEx.

Ученические машинки с сетевым модулем относительно легко купить, для загрузки в них программ по сети можно использовать этот проект: github.com/svofski/yamashnik

DolphinSoft

09.09.2019 10:24Как скромно, Тимур! :)

Для непосвященных, это сам автор проекта, продолжением которого стал Yamashnik от Svofski.

Был бы счастлив пообщаться в СС конфе ;)

Exchan-ge

КУВТ было много, разных.

Причем Yamaha КУВТ2 мне так ни разу и не попалась — возможно, их распределяли только по столичным школам.

Зато КУВТ УКНЦ был представлен на выставке, которая проходила в ноябре 1987 года на ВДНХ (выставка была посвящена 70-летию Октябрьской революции и проводилась с большим размахом).

И надо сказать, это было достаточно жалкое зрелище.

Дело в том, что специалисты к этому времени уже вполне представляли, как выглядит и на что способен персональный компьютер (напомню, что IBM PC/AT выпускался с 1984 года)

Всего через полгода после этой выставки на нашем НПО работал уже целый компьютерный зал, оснащенный 20 клонами PC/AT (тогда, по инерции, ПК не раздали по отделам, а собрали их в одном месте ).

Сама концепция КУВТ то ли отстала от жизни, то ли значительно опередила ее («Net PC» :), но реализован процесс обучения был крайне примитивно (речь идет о выставке, где все должно было бы работать идеально)

eumorozov

Я родился и вырос в Киргизии, у нас Yamaha были в школах. Конкретно в нашей школе даже очень продвинутый вариант с дисководами, со встроенным графическим Paint в ПЗУ, и с цветными мониторами.

Exchan-ge

Кто-то из вашего руководства пролоббировал выделение их для вашей республики.

Обычное дело в СССР.

andrey_ssh

В Благовещенске (дальний восток 200к населения) тоже были.

apple_rom

В Гродно (Беларусь, 250к) тоже были.

svk28

Ни только, у нас на ДВ были в некоторых школах и УПК (учебно-производственный комбинат) там я с ними и столкнулся единожды на олимпиаже. В нашей школе УКНЦ Электроника были.

safari2012

У нас в школе были только программируемые калькуляторы, а в УПК Д3-28. Это не помешало 7 человек из нашего класса поступить на ВМиК и успешно его закончить впоследствии.

ZekaVasch

Во Владивостоке в 45 школе точно был класс ямах. У учеников зеленые мониторы у учителя цветной. Ходил туда на курсы комп грамотности в 3 классе. Учили ЛОГО ну и играли