Всем привет! Эту статью я хотел посвятить клеточному ядру и ДНК. Но перед этим нужно затронуть то, как клетка хранит и использует энергию (спасибо spidgorny). Мы будем касаться вопросов связанных с энергией почти везде. Давайте заранее в них разберемся.

Из чего можно получать энергию? Да из всего! Растения используют световую энергию. Некоторые бактерии тоже. То есть органические вещества синтезируются из неорганических за счет световой энергии. + Есть хемотрофы. Они синтезируют органические вещества из неорганических за счет энергии окисления аммиака, сероводорода и др. веществ. А есть мы с вами. Мы — гетеротрофы. Кто это такие? Это те, кто не умеет синтезировать органические вещества из неорганических. То есть хемосинтез и фотосинтез, это не для нас. Мы берем готовую органику (съедаем). Разбираем ее на кусочки и либо используем, как строительный материал, либо разрушаем для получения энергии.

Что конкретно мы можем разбирать на энергию? Белки (сначала разбирая их на аминокислоты), жиры, углеводы и этиловый спирт (но это по желанию). То есть все эти вещества могут быть использованы, как источники энергии. Но для ее хранения мы используем жиры и углеводы. Обожаю углеводы! В нашем теле основным запасающим углеводом является гликоген.

Он состоит из остатков глюкозы. То есть это длинная, разветвленная цепочка, состоящая из одинаковых звеньев (глюкозы). При необходимости в энергии мы отщепляем по одному кусочку с конца цепи и окисляя его получаем энергию. Такой способ получения энергии характерен для всех клеток тела, но особенно много гликогена в клетках печени и мышечной ткани.

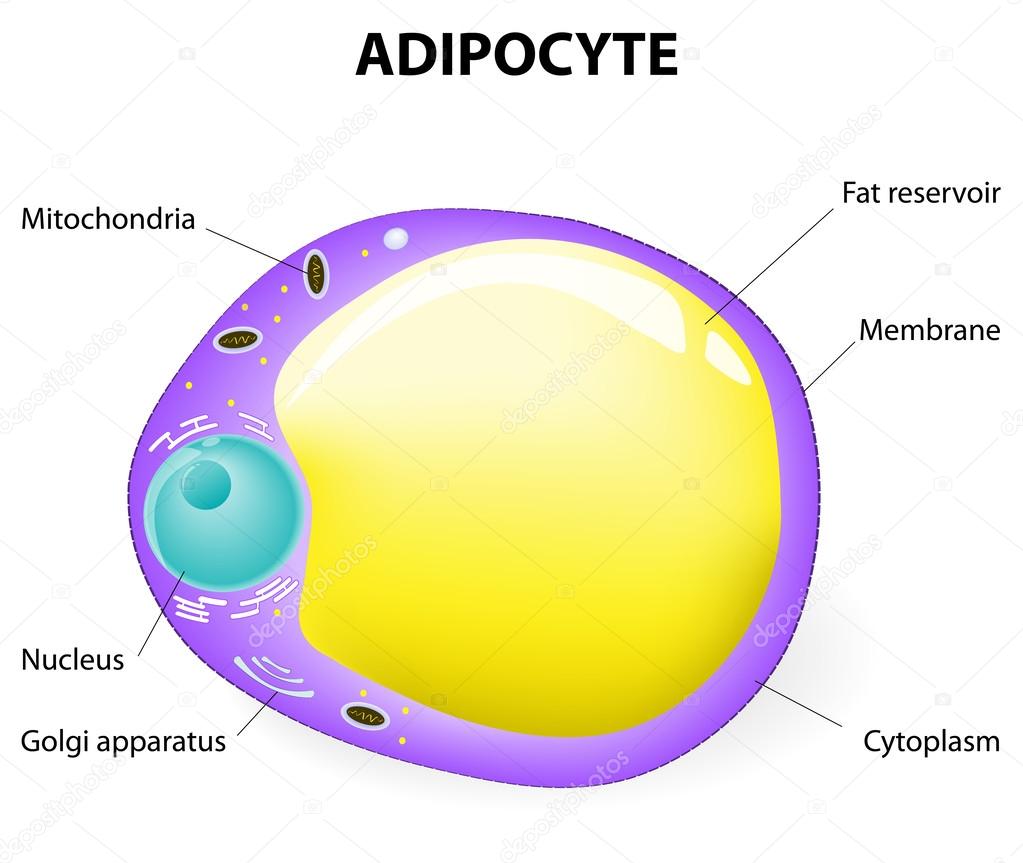

Теперь поговорим о жире. Он хранится в специальных клетках соединительной ткани. Имя им — адипоциты. По сути это клетки с огромной жировой каплей внутри.

При необходимости, организм достает жир из этих клеток, частично расщепляет и транспортирует. По месту доставки происходит окончательное расщепление с выделением и преобразованием энергии.

Довольно популярный вопрос: «Почему нельзя хранить всю энергию в виде жира, или гликогена?»

У этих источников энергии разное назначение. Из гликогена энергию можно получить довольно быстро. Его расщепление начинается почти сразу после начала мышечной работы, достигая пика к 1-2 минуте. Расщепление жиров протекает на несколько порядков медленней. То есть если вы спите, или медленно куда-то идете — у вас постоянный расход энергии, и его можно обеспечить расщепляя жиры. Но как только вы решите ускориться (упали сервера, побежали поднимать), резко потребуются много энергии и быстро ее получить расщепляя жиры не получится. Тут нам и нужен гликоген.

Есть еще одно важное различие. Гликоген связывает много воды. Примерно 3 г воды на 1 г гликогена. То есть, для 1 кг гликогена это уже 3 кг воды. Не оптимально… С жиром проще. Молекулы липидов (жиры=липиды), в которых запасается энергия не заряжены, в отличие от молекул воды и гликогена. Такие молекулы называется гидрофобными (дословно, боящимися воды). Молекулы воды же поляризованы. Примерно так это выглядит.

По сути, положительно заряженные атомы водорода взаимодействуют с отрицательно заряженными атомами кислорода. Получается стабильное и энергетически выгодное состояние.

Теперь представим молекулы липидов. Они не заряжены и не могут нормально взаимодействовать с поляризованными молекулами воды. Поэтому смесь липидов с водой энергетически невыгодна. Молекулы липидов не способны адсорбировать воду, как это делает гликоген. Они «кучкуются» в так называемые липидные капли, окружаются мембраной из фосфолипидов (одна их сторона заряжена и обращена к воде снаружи, вторая — не заряжена и смотрит на липиды капли). В итоге, у нас есть стабильная система, эффективно хранящая липиды и ничего лишнего.

Окей, мы разобрались с тем, в каких формах хранится энергия. А что с ней происходит дальше? Вот отщепили мы молекулу глюкозы от гликогена. Превратили ее в энергию. Что это значит?

Сделаем небольшое отступление.

В клетке происходит порядка 1.000.000.000 реакций каждую секунду. При протекании реакции одно вещество трансформируется в другое. Что при этом происходит с его внутренней энергией? Она может уменьшаться, увеличиваться или не меняться. Если она уменьшается -> происходит выделение энергии. Если увеличивается -> нужно взять энергию из вне. Организм обычно совмещает такие реакции. То есть энергия, выделившаяся при протекании одной реакции идет на проведение второй.

Так вот в организме есть специальные соединения, макроэрги, которые способны накапливать и передавать энергию в ходе реакции. В их составе есть одна, или несколько химических связей, в которых и накапливается эта энергия. Теперь можно вернуться к глюкозе. Энергия выделившаяся при ее распаде запасется в связях этих макроэргов.

Разберем на примере.

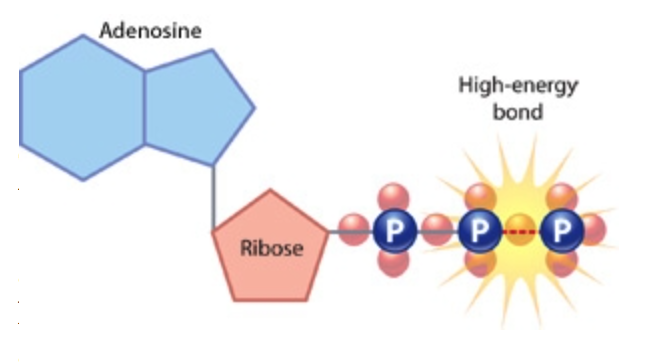

Самым распространенным макроэргом (энергетической валютой) клетки является АТФ (Аденозинтрифосфат).

Выглядит примерно так.

В его состав входит азотистое основание аденин (одно из 4, используемых для кодирования информации в ДНК), сахар рибоза и три остатка фосфорной кислоты (поэтому и АденозинТРИфосфат). Именно в связях между остатками фосфорной кислоты накапливается энергия. При отщеплении одного остатка фосфорной кислоты образуется АДФ (АденозинДИфосфат). АДФ может выделять энергию, отрывая еще один остаток и превращаясь в АМФ (АденозинМОНОфосфат). Но эффективность отщепленная второго остатка намного ниже. Поэтому, обычно, организм стремится из АДФ снова получить АТФ. Происходит это примерно так. При распаде глюкозы, выделяющаяся энергия тратится на образование связи между двумя остатками фосфорной кислоты и образование ATP. Процесс многостадийный и пока мы его опустим.

Получившийся АТФ является универсальным источником энергии. Он используется везде, начиная от синтеза белка (для соединения аминокислот нужна энергия), заканчивая мышечной работой. Моторные белки, осуществляющие мышечное сокращение используют энергию, запасенную в АТФ, для изменения своей конформации. Изменение конформации это переориентация одной части большой молекулы относительно другой. Выглядит примерно так.

То есть химическая энергия связи переходит в механическую энергию. Вот реальные примеры белков, использующих АТФ для осуществления работы.

Знакомьтесь, это миозин. Моторный белок. Он осуществляет перемещение крупных внутриклеточных образований и участвует в сокращении мышц. Обратите внимание, у него имеется две «ножки». Используя энергию запасенную в 1 молекуле АТФ он осуществляет одно конформационное изменение, по сути один шаг. Самый наглядный пример перехода химической энергии АТФ в механическую.

Второй пример — Na/K насос. На первом этапе он связывает три молекулы Na и одну АТФ. Используя энергию АТФ, он меняет конформацию, выбрасывая Na из клетки. Затем он связывает две молекулы калия и, возвращаясь к исходной конформации, переносит калий в клетку. Штука крайне важная, позволяет поддерживать уровень внутриклеточного Na в норме.

А если серьезно, то:

Пауза. Зачем нам АТФ? Почему мы не можем использовать запасенную в глюкозе энергию напрямую? Банально, если окислить глюкозу до CO2 за один раз, мгновенно выделится экстремально много энергии. И большая ее часть рассеется в виде тепла. Поэтому реакция разбивается на стадии. На каждой выделяется немного энергии, она запасается, и реакция продолжается пока вещество полностью не окислиться.

Подитожу. Запасается энергия в жирах и углеводах. Из углеводов ее можно извлечь быстрее, но в жирах можно запасти больше. Для проведения реакций клетка использует высокоэнергетические соединения, в которых запасается энергия распада жиров, углеводов и тд… АТФ — основное такое соединение в клетке. По сути, бери и используй. Однако не единственное. Но об этом позже.

P.S. Я попытался максимально упростить материал, поэтому появились некоторые неточности. Прошу ревностных биологов меня простить.

Комментарии (36)

Emulyator

25.09.2018 00:05В клетке происходит порядка 1.000.000.000 реакций каждую секунду.

Посетившие голову мысли: 1) как же это накладно симулировать на компе. 2)лучшеб всякие жадные майнеры на своих гпу-фермах такие вот полезные вычисления делали. 3) а ведь в теории можно заставить клетки биткоины майнить… )

TheCellMan Автор

25.09.2018 00:20Нужно не забывать, что это лишь примерные оценки. В бактериальных клетках реакций меньше. Я встречал цифры в районе 100к. Клетки можно заставить майнить, но пока у нас слишком «лапки» для таких задач. До сих пор едва смогли «с нуля» рабочую клетку собрать)

domix32

25.09.2018 12:26Тут ученые прикинули порядок количество операций происходящий в клетках мозга — около 10^27 операций в секунду.

Orcus13

25.09.2018 14:29Откуда инфа про 10^27? Это похоже на верхнюю оценку, если измерять вычислительную способность мозга не по функциональной деятельности клеток, а по по макромолекулярным взаимодействиям.

Из тех оценок, что я видел, планируемые суперкомпьютеры уже близки к вычислительным способностям человеческого мозга.

Отсюда: www.fhi.ox.ac.uk/brain-emulation-roadmap-report.pdf

А современный нейросетевой софт с хорошей аппаратной базой по качеству работы уже приближается к функционалу областей мозга, занимающих 1-10% объема мозга.

TheCellMan Автор

25.09.2018 16:54Когда речь идет о сравнении мозга и современных компьютеров, нужно понимать, что эти системы работают по-разному. Мозг работает асинхронно, и обработка информации отличается от того, что происходит внутри процессора. Сравнивать их немного некорректно.

domix32

26.09.2018 03:17youtu.be/Xx0SsffdMBw?t=851

примерно 10^11 нейронов в мозге, 10^9 тубулин (не уверен как это склоняется по-русски) на нейрон и скорость работы порядка 10^7 Гц на уровне молекул тубулин. Итого примерно 10^16 оп/сек на нейрон и 10^27 оп/сек мозг. Правда не очень понятно операций какого размера — битовые или кубитовые

worldmind

26.09.2018 10:55Недавно была новость, что аксоны тоже могут порождать сигнал т.е. выступать не просто как проводник — это значительно увеличивает сложность мозга, а ещё есть астроциты.

Welran

26.09.2018 11:49Почему то мне кажется что мозг обычного человека со средним образованием имеет производительность в 0.001 — 1 FLOPS :)

domix32

27.09.2018 12:48Не исключено. Особенно учитывая что мозг не очень фон Неймановской архитектуры и не факт что в принципе ведет вычисления с плавающими точками.

ibudda

25.09.2018 00:10непонятно почему у одних людей еда превращается в энергию, в движение, в отсутствие аппетита

а у других в сонливость, запас жира и голод

DaneSoul

25.09.2018 07:26Нейро-гуморальная регуляция разная.

ibudda

25.09.2018 08:59что влияет на её разность, что добавить что бы было одинаково?

очевидно что «не так» работает один-два элемента, иначе разница была бы не только в жире, но и количестве конечностей

DaneSoul

25.09.2018 09:18Там все не так просто, эти один-два элемента регулируют кучу всякого разного в организме. В целом, в первую очередь стоит проверится у эндокринолога, первый кандидат — дисбаланс гормонов щитовидной железы.

ClearAirTurbulence

25.09.2018 13:23почему у одних людей еда превращается в энергию, в движение, в отсутствие аппетита

а у других в сонливость, запас жира и голод

В большинстве случаев, за исключением проблем с обменом веществ — психология и образ жизни.

Если вставать в 6 утра, выходить на пробежку, принимать контрастный душ, и потом завтракать — еда будет превращаться в энергию, а не жир, и аппетит не будет отсутствовать… Но заставить себя вставать в 6 — вот это сложно, да, если с детства привычки нет.

PArtamonov

25.09.2018 18:09Ответ:

Инсулиновая чувствительность клеток.

При неправильном для вашего фентоипа питании может выработаться инсулиновая резистенция — не способность реагировать на малые дозы инсулина.

Поэтому выбрасываются гигантские дозы инсулина из-за чего после приёма пищи вы чувствуете слабость, так называемый инсулиновый шок.

Главная ошибка, то что вы называете «еда», оной не является ж-)

trimtomato

25.09.2018 19:23Что касается части про энергию:

Действительно, есть основания считать, что образ жизни решает. Ну, вроде как, виновник такого состояния — пассивный/сидячий образ жизни. Соответственно, «лечение» — активный образ жизни. К счастью, может быть и не понадобится мучить себя вставаниями в 6 утра и прочими радостями из сообщения выше.

Встречал небольшое исследование, которое показало, что регулярная умеренная физическая активность в течении 6 недель может вам помочь.

А вот то, что касается голода после еды, сонливости и жирообразования… Кажется вы просто едите «нездоровую», «мусорную» еду. Это та еда, которая состоит в основном из сахара и «быстрых углеводов». Вот все что нужно знать о питании обычному человеку .

DaneSoul

25.09.2018 07:25Действительно жир — длительное хранение, гликоген короткое, надо уточнить, что есть еще глюкоза — которая не для хранения а для оперативного использования и уровень которой в крови человека, например, крайней важен.

Не увидел в статье никакого упоминания НАД, и это крайне печально, потому как его роль в энергетическом обмене клетки почти такая же как и роль АТФ.

На самом деле образоание АТФ при расщеплаении органики идет в два этапа:

1) Анаэробный, когда накаплаивается немного АТФ и НАД-H

2) Аэробный, когда в митохондриях НАД-Н отдает водород и образыется много АТФ

И именно аэробный этап основной источник энергии для большинства живых организмов.

TheCellMan Автор

25.09.2018 16:42Посчитал, что это слегка перегрузит материал. NADH, действительно важен, но затрагивая его здесь, нужно было бы объяснять откуда берется протон с электроном, почему он идет на ЭТЦ, что такое ЭТЦ, как формируется электрохимический градиент, зачем он нужен, и наконец как он «трансформируется» в энергию связи АТФ. Это бы удвоило материал.

Я ставлю себе цель объяснить сложные вещи так, что бы читающий не биолог понял и запомнил. Поэтому, увы, приходится следить за размерами статей, опуская подробности и дробя материал. NADH и его «коллеги» будут чуть позже:)

ra3vdx

25.09.2018 23:25Про ЭТЦ объяснить технарям довольно просто — те же электроны, что бегут по проводам, только вместо проводов — белки-переносчики)

neurocore

25.09.2018 07:51И как, скажите, после этого можно поверить, что жизнь образовалась сама по себе?)

ibudda

25.09.2018 08:49для начала нужно понять где и в каком виде хранится «поверить», «образовалось», «сама», «себе»

какие функциональные свойства, какие потенциалы

Kanedias

25.09.2018 09:03Зачем же верить в это, давайте обратимся к фактам. Неоптимальность фрагментов Оказаки, собственная РНК у митохондрий и у хлоропластов, огромное количество интронов в генетическом коде, обилие выключенных генов, явно раньше принадлежавших вирусам, в других организмах, сложнейший и совершенный глаз у гребешков, которые притом неспособны даже интерпретировать увиденное.

Если это и был акт творения, то весьма небрежный.

ibudda

25.09.2018 10:36то что вы называете «интерпретировать» это тоже функция, неспособная себя интерпретировать

aleksandros

25.09.2018 12:21Можно сказать чуть иначе. Что есть некая «сила жизни» которая и заставляет миллиарды лет эволюционировать организмы, иные из которых приняли довольно причудливые формы.

HappyUser

25.09.2018 12:25Почему же сама по себе? Кто ж это успел законы физики отменить?!

neurocore

25.09.2018 12:26Ну из законов физики же не вытекает образование жизни, тем более настолько сложной

HappyUser

25.09.2018 12:43Физика очень логично и обосновано описывает возможности и происходящие процессы (да еще и с возможностью проверки!). Не смотря на то, что не все теории доказаны и существует еще очень много неизвестного, в основных (имеется в виду известных и доказанных) аспектах мироздания сомневаться не приходиться. В данной теме я не встречал, выдерживающей критики, информации, которая могла бы опровергнуть существующие теории или предложить свои.

ibudda

25.09.2018 13:09физика разная бывает, посему логичнее, перестать называть это одним словом

и вообще насколько полноценно динамическая система (человек) может постулировать каноны, очевидно же что каноны будут изменяться вместе с изменением системы (человеком)

физика это как морковка привязанная перед осликом

ra3vdx

25.09.2018 23:28Из законов физики вытекает образование узоров на окнах зимой?

Или всё-таки дед Мороз?

ra3vdx

26.09.2018 00:40Из того, что Вы чего-то не знаете, не вытекает того, что этого «чего-то» не знает никто.

Лекция Александра Маркова

ra3vdx

25.09.2018 23:26Но кто-то же верит, что бог образовался сам по себе и тут же начал нарушать причинно-следственные связи?

mukoladerevlo

25.09.2018 16:54представьте себе органический реактор, загрузил органику, получил электрику, возможно ли такой создать, на основе текущих знаниях о клеточных процессах?

TheCellMan Автор

25.09.2018 16:56Да, есть своего рода аналоги, но созданные природой.

Можете подробней посмотреть здесь www.altenergy.org/renewables/what-are-microbial-fuel-cells.html, или если хотите, вот русский аналог

ru.wikipedia.org/wiki/Микробные_топливные_элементы

Rayslava

26.09.2018 18:38Очень интересные статьи! Продолжайте, пожалуйста.

Есть пара вопросов по исследованию этих процессов:

1. До какого уровня сегодня доросло моделирование этих процессов? Грубо говоря, есть ли возможность смоделировать клетку с точностью до химических реакций (разумеется, с опущенными в статье моментами)

2. Насколько этот подход общий для разных живых организмов? Я могу дилетантски положить, что для млекопитающих это общее, а вот, скажем, рыба какая-нибудь будет так же устроена? Ну и у бактерий/растений/грибов же наверняка свои методы?

Lofer

Большое спасибо.