Итак, вы решили стать программистом.

Возможно, вам интересно создавать что-то новое.

Возможно, вас манят большие зарплаты.

Быть может, вы просто хотите сменить сферу деятельности.

Не суть.

Важно — вы решили стать программистом.

Что же теперь делать?

И тут есть несколько подходов.

Первый: пойти в вуз на IT-специальность и получить профильное образование. Самый банальный, относительно надежный, крайне долгий, максимально фундаментальный способ. Работает, если вы еще заканчиваете школу, либо у вас есть средства, чтобы обеспечивать себя следующие от полутора (в лучшем случае, если вы все схватываете на лету и сможете начать работать на 2 курсе) до четырех (если совмещение работы с учебой не ваш конек) лет.

Что тут важно знать?

- Необходимо правильно выбрать вуз. Смотрите учебные программы, рейтинги. Неплохой показатель — олимпиадники от университета. Если сборные университета хотя бы периодически занимают места в десятке на относительно крупных олимпиадах по программированию, значит кодинг в универе не будет рудиментом (несмотря на то, что лично вам олимпиады могут быть вообще не интересны). Ну и в целом здравый смысл рулит: вряд ли в Братском филиале Байкальского государственного университета из вас сделают мощного фулл-стека.

Примеры хороших вузов: МГУ/СПбГУ (очевидно), Бауманка (Москва), ИТМО (Питер), НГУ (Новосибирск). Несмотря на всю их именитость, в них вполне реально попасть на бюджет, если не метить на топовые кафедры. - Не универом единым. Несмотря на то, что вас будут комплексно обучать всяким штукам, этого недостаточно. В силу бюрократии программа обучения почти всегда будет отставать от современных трендов. В лучшем случае — на год-другой. В худшем — лет на 5-10. Разницу придется наверстывать вам самим. Ну и очевидное: если вы будете изучать материал наравне с остальными студентами, то каждый из них будет вашим равноправным конкурентом. Если же вы факультативно выйдете вперед — будете смотреться на рынке гораздо лучше.

- Ищите работу как можно раньше. Я начал работать на втором курсе. К окончанию универа я был уже вполне себе middle developer, а не скромный джун без опыта. Думаю, очевидно, что после завершения вуза зарабатывать 100к приятнее, чем 30к. Как этого добиться? Во-первых, см. пункты А и Б. Во-вторых, ходить на митапы, фестивали, конференции, ярмарки вакансий. Мониторить рынок и пытаться устроиться джуном/стажером на полставки в любую фирму, куда хотя бы примерно подходишь. Не бойтесь платных конференций: там зачастую дают очень приятные скидки студентам.

Если соблюдать все эти пункты, то к моменту получения диплома можно стать крайне неплохим специалистом с опытом работы и багажом фундаментальных знаний, на которые самоучки зачастую забивают в силу неприкладного характера. Ну а корочка может помочь в случае, если вы соберетесь за рубеж: там на это довольно часто смотрят.

Если же не соблюдать… Что ж, корочку можно получить и плывя по течению, списывая и готовясь к экзамену за ночь. Но сами как думаете, насколько конкурентоспособны вы будете тогда? Разумеется, я не говорю, что нужно все закрывать на пятерки. Просто нужно получать знания. Используйте здравый смысл. Изучайте то, что интересно и полезно, а на оценки — пофиг.

Главное — не то, что в вас пытаются запихать. Главное — то, что интересно и актуально

—

Далее, второй способ: курсы обучения программированию. Интернет прям кишит предложениями сделать из вас джуниора всего за 3 месяца занятий. Прям вот с портфолио, и даже работу помогут найти. Всего за 10к в месяц, ага.

Возможно, для кого-то это и сработает, но сугубо ИМХО: это полная херня. Не тратьте время и деньги. И вот почему:

Человек, далекий от IT, не сможет въехать в специфику профессии за 3 месяца. Вот вообще никак. Слишком много информации нужно усвоить, слишком много всего понять, и более того — набить руку.

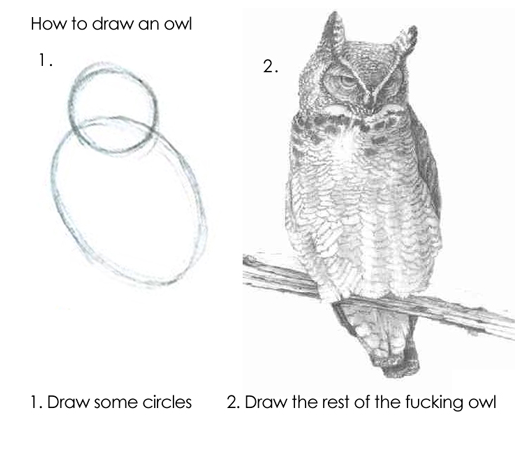

Тогда что же вам продадут? Вам продадут "механический скилл". Без особого вникания в детали вам покажут, что нужно писать, чтобы получить конкретно вот такой вот результат. С детальными инструкциями и помощью преподавателя вы таки напишете какое-то приложение. Одно, максимум два. Вот и портфолио. А помощь в поиске работы — рассылка вакансий джунов от крупных фирм, в которые вы вряд ли пройдете собеседование.

Почему же так? Всё просто: для программиста очень важно думать абстрактно. Программист решает проблемы, которые можно решить миллиардом возможных способов. И основная задача — из миллиардов выбрать один, наиболее правильный, и реализовать его. Создание одного-двух проектов по инструкции даст вам какое-то знание языка программирования, но не научит решать абстрактные задачи. Проводя аналогию: представьте, что вас пообещают обучить спортивному ориентированию, проведут по паре простых туристических маршрутов, а затем скажут, что вы готовы покорять тайгу зимой в одиночку. Ну а что, вас же научили пользоваться компасом и разжигать огонь без спичек.

Резюмируя: не верьте тем, кто обещает "вкатить" вас за короткий срок. Если бы это было возможно, все бы уже давно стали программистами.

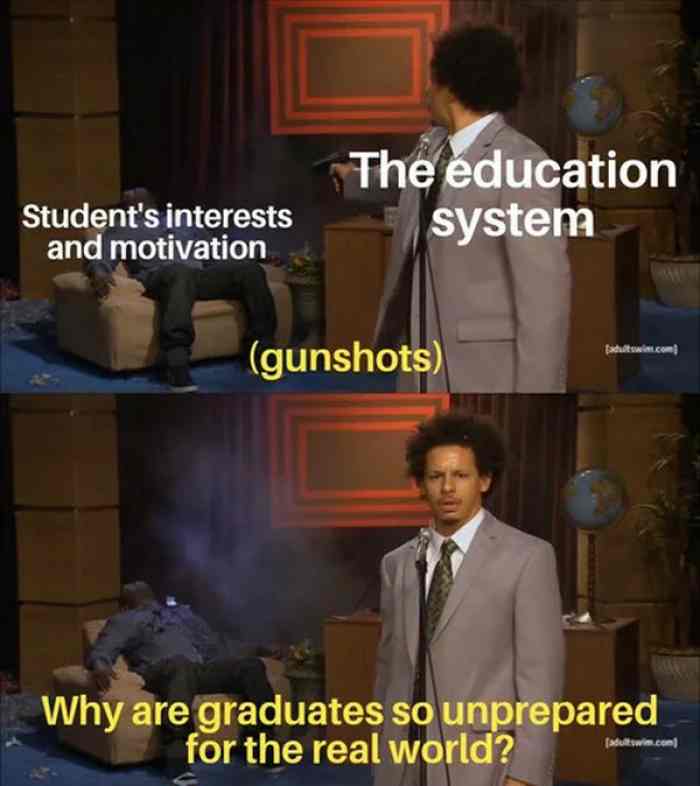

Слева: чему вас научат. Справа: что от вас потребуют на работе

—

Третий путь — путь, избираемый большинством. Самостоятельное обучение.

Самый трудный, но, пожалуй, самый благородный способ. На нём остановимся поподробнее.

Вот вы решили стать программистом. С чего же начать?

В первую очередь, нужно ответить себе на вопрос: почему вы этого хотите? Если ответ — "ну, это, конечно, не особо интересно, но платят много", то на этом можно остановиться. Вам не сюда. Даже если вашей силы воли хватит, чтобы перелопатить кучу информации, написать тысячи строк кода, претерпеть сотни неудач, и получить-таки работу, в результате без любви к профессии это приведет только к эмоциональному выгоранию. Программирование требует огромного количества интеллектуальных усилий, и если эти усилия не подпитываются эмоциональной отдачей в виде удовлетворения за решенную задачу, то мозг рано или поздно психанет и лишит вас возможности решать вообще что-либо. Не самый приятный сценарий.

Если же вы уверены, что вам это интересно, то можно определиться со спецификой — чем именно вы хотите заниматься. Если не знаете, как между собой могут отличаться программисты — гугл вам в помощь.

Сразу же напишу первый совет, чтобы не забыть: учите английский. Английский нужен. Без английского никуда. Никак. Без английского нельзя стать нормальным программистом. That's it.

Далее желательно составить roadmap: план, по которому вы будете развиваться. Изучите специфику, посмотрите вакансии по вашей специальности, узнайте поверхностно, что за технологии там используются.

Пример roadmap для backend программиста (не для любого, конечно, это просто один из возможных вариантов):

- Основы html/css.

- Python. Основы.

- Сетевое программирование. Взаимодействие python и web.

- Фреймворки для разработки. Django, flask. (ремарка: как раз для понимания, что это за "django" и "flask" нужно посмотреть вакансии и почитать, что там требуется)

- Углубленное изучение python.

- Основы js.

Это очень, я повторюсь, очень примерный план, каждый из пунктов которого огромен сам по себе, а многие темы не включены (например, тестирование кода). Но это уже хоть какая-то систематизация знаний, которая позволит вам не запутаться в том, что вы знаете, а что нет. В процессе изучения станет понятнее, чего не хватает, и этот roadmap будет дополнен.

Далее: найдите материалы, по которым вы будете учиться. Основные возможные варианты:

- Онлайн-курсы. Не те курсы, которые "джун за 3 дня", а которые учат одной конкретной вещи. Зачастую подобные курсы бесплатны. Примеры сайтов с нормальными курсами: stepik, coursera.

- Онлайн-учебники. Есть бесплатные, условно-бесплатные, платные. Где платить, а где — нет, разберетесь сами. Примеры: htmlacademy, learn.javascript.ru, django book.

- Книги. Их много, очень много. Если не можете выбрать, три совета: старайтесь брать новые книги, т.к. информация очень быстро устаревает; у издательства O'Reilly довольно высокий уровень качества и нормальная подача; если есть возможность, читайте на английском.

- Митапы/конференции/лекции. Не так полезно в плане информационной насыщенности, но крайне полезно в плане возможности пообщаться с коллегами по цеху, задать актуальные вопросы, завести знакомства. Возможно, даже найти вакансию.

- Гугл. Многие недооценивают, но умение просто находить ответы на какие-то вопросы очень важно. Не стесняйтесь гуглить непонятные вещи. Этим занимаются даже матерые сеньоры. Умение быстро находить о чем-то информацию фактически равноценно тому, что вы это знаете.

Окей, с источниками информации определились. Как с ними работать?

- Читайте/слушайте внимательно. Не читайте уставшим. Вникайте в смысл, не проскакивайте моменты, кажущиеся очевидными. Зачастую переход от очевидного к непонятному случается довольно быстро. Не стесняйтесь возвращаться и перечитывать.

- Конспектируйте информацию. Во-первых, в своих конспектах вам будет легче разобраться, когда информации станет много. Во-вторых, так информация лучше усваивается.

- Делайте все задания, которые вам предлагает источник. Хотя нет, не так. Делайте ВСЕ задания, которые вам предлагает источник. Даже те, что кажутся простыми. Особенно те, что кажутся слишком сложными. Если застряли — просите помощи на stackoverflow, хотя бы и через google translate. Задания написаны не просто так, они нужны для корректного усваивания материала.

- Придумывайте задания сами и делайте их тоже. Практики, в идеале, должно быть больше, чем теории. Чем плотнее вы закрепите материал, тем больше вероятность, что через месяц вы его не забудете.

- Опционально: по мере прочтения составляйте себе квизы. Записывайте в отдельный источник каверзные вопросы, а спустя неделю или месяц — читайте и пытайтесь ответить. Не получается: штудируйте заново.

И эти 5 пунктов повторяем по каждой технологии, которая изучается. Только так (с тщательным изучением теории и плотным покрытием практикой) у вас сформируется качественный багаж знаний, с которым можно стать профессионалом.

И казалось бы, все просто: учим технологии одну за одной, постигаем дзен, идем работать. Так-то оно так, да не так.

Большинство людей, изучающих программирование, делают это примерно по вот такому сценарию:

картинка честно стырена отсюда

И тут нужно остановиться на каждом из шагов поподробнее:

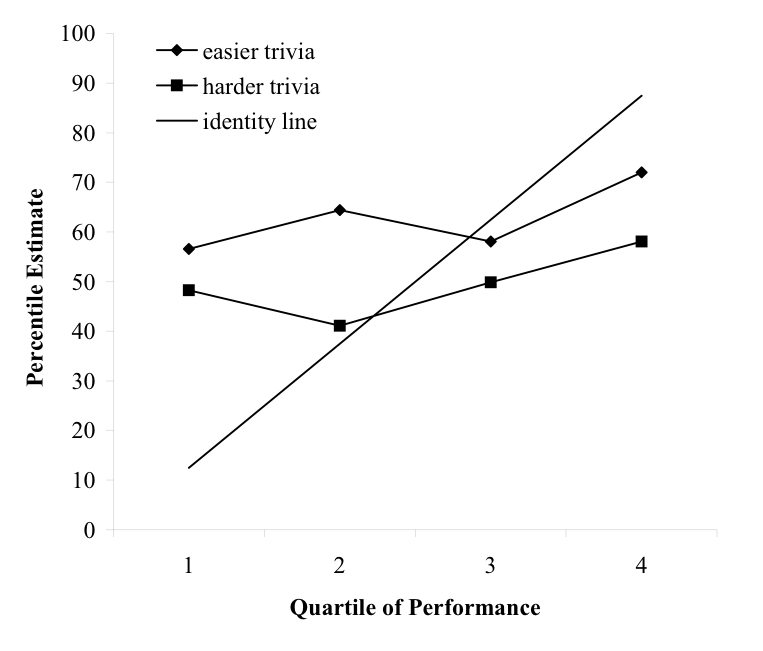

Старт: у вас нулевые знания. Точка отправления. Пока что ничего не понятно, но, вероятно, крайне интересно. Начинается путь в гору, но налегке. Совсем скоро вы взберетесь на

Пик Глупости: "Ура, вы завершили первую пару курсов! Всё получается!" На этом этапе эйфория от первых успехов затмевает глаза. Кажется, что успех уже близко, несмотря на то, что вы пока в начале пути. И стремясь к этому успеху можно не заметить, как начнется стремительное падение в яму. И имя этой яме:

Долина Отчаяния: Вот вы прошли основные курсы, прочитали какие-то книги и решаете начать писать что-то свое. И внезапно не получается. Вроде бы всё известно, но как это скомбинировать, чтобы оно работало — не понятно. "Я ничего не знаю", "у меня не получится". На этом этапе многие сдаются. На самом деле знания действительно есть, и они никуда не испарились. Просто пропали четкие требования, поддержка. Началось настоящее программирование. Когда приходится маневрировать в пространстве, где есть цель, но нет промежуточных этапов, многие впадают в ступор. Но на деле это лишь еще один этап обучения — пусть в первые десять раз все будет получаться кое-как, огромными усилиями, некрасиво. Главное — раз за разом доводить дело до завершения, хотя бы как-нибудь. В одиннадцатый раз дело пойдет проще. В пятидесятый появится решение, которое покажется вам красивым. В сотый уже будет не страшно. И тогда наступит

Склон Просветления: На этом этапе четко вырисовываются грани своего знания и своего незнания. Незнание больше не пугает, появляется понимание, как его преодолеть. Маневрировать в пространстве без решений станет проще. Это уже финишная прямая. Уже осознавая, чего вам не хватает как специалисту, вы доучите и закрепите необходимое и со спокойной душой вступите на

Плато Стабильности: Поздравляю. Это финиш. Вы специалист. Вы можете работать, вы не потеряетесь, встретившись с незнакомой технологией. Почти любую проблему получится побороть, если приложить достаточно усилий. И несмотря на то, что это финиш — это лишь начало ещё большего пути.

Пути программиста.

Удачи вам в этом!

Литература для факультативного чтения:

Про становление программиста и эффект Даннинга-Крюгера: тык.

Hardcore-способ стать программистом за 9 месяцев (подходит далеко не всем): тык.

Список проектов, которые можно реализовать самостоятельно в ходе обучения: тык.

Просто немного дополнительной мотивации: тык.

saipr

Послание будущему программисту. Когда я становился программистом, такого быть не могло.

В 1971 году я закончил Казанское суворовское училище. Передо мной открыты были все пути-дороги:

Ку да меня только не звали и не сватали — Можайка, Жуковка, Академия Кирова и т.д. и т.п. Я рвался в разведку и меня брали. Но, так сложилось, что я отвсего отказался и сказал, раз так, то будет вот так: я иду в Академию Ф.Э. Дзержинского (Москва, Китай-город). Меня стали отговаривать: отправят на землю Франца Иосифа. Но хдесь я был непреклонен. Как выяснилось туда шел и еще один суворовец — Женя Арсентьев и он предложил ехать вместе.

Когда мы приехали в Академию нас встретил его брат. Вы не поверите об был полковником, доктором химических наук. Вообще их в семье было 10 (десять братьев). Уникально. И вот, когда он спросил, на какой факультет, кафедру мы хотели бы пойти, мы растерялись. Хотя я увлекался радиоделом и не прочь был заняться электроникой. И вот тогда он посмотрел на нас и сказал, что в Академии открылась новая кафедра N25, на которой будут готовить программистов. Что это такое он сказать толком не может, но чувствует что за этим Будущее. Вот так я стал программистом, вот таким было послание мне. Я нискольно не сожалею и только благодарен, а мой товарищ не стал все же программистом (ушел в приемку). Уникальная специальность — не дает костенеть мозгу.

А вообще программист — это склад характера в том числе.

Jigglypuff Автор

Люди, стоявшие на заре современных технологий, вызывают восхищение.

Порой я жалею, что не застал этого.

Сейчас меньше романтики и больше задач бизнеса. Технологии не ради прогресса, но ради монетизации.

Разумеется, это логичное развитие любой технологии, но… «В нас пропал дух авантюризма».

А почитаешь истории о разработке в каких-нибудь советских НИИ — и теплее на душе становится.

saipr

Почитайте это, а здоровом авантюризме программистов в Советском Союзе.

odissey_nemo

1987 год? Это уже пост-СССР. Не путать с правильным, существовавшим, в более или менее приличном виде, до появления Хрущёва. Собственно, то, что мы видим сегодня и, и было целью той перестройки, которая началась вовсе не в 1985 году.

Это влияло уже и на экономику напрямую, а на людей и их менталитет и общность — косвенно. После 1991 года началась переделка менталитета страны из нации в раздельно существующее население. Со всеми вытекающими, одно из которых и описано в указанной Вами ссылке.

0serg

До Хрущова в стране был адок где половина страны батрачила в колхозах без пенсий а вторая половина жила в бараках и лишь везунчики — в коммуналках. Все это под присмотром славного НКВД с суровыми карами за 10-минутные опоздания или «три колоска» и регулярным поиском врагов народа в которые запросто могли зачислить за сорванный со стены плакат. Что в нем было хорошего-то? Все то что обычно ассоциируется с «хорошим СССР» типа стабильности, пенсий, здравоохранения, бесплатных квартир — это эпоха Хрущова и Брежнева. Хрущов начал, Брежнев продолжил. И вся эта «великая» сталинская страна тупо надорвалась в попытке обеспечить своим жителям уровень жизни хоть как-то сопоставимый с западным.

nrgian

У пары прабабок, что я застал — были собственные дома в городской черте, еще с времен довоенных.

У одной из них — так вообще двухэтажный. Был в гостях — видел.

У бабки — отдельная двухкомнатная квартира, гостевал там.

У жены прабабки — одна в отдельной трешке (правда с взрослым сыном), другая в собственном доме в городе же, тот дом тоже лично видел, постройка тоже довоенная.

P.S.:

Простые люди, не блатные. Кто-то рабочим проработал всю жизнь, кто-то рядовым технарем-инженером, не начальником.

А та, что в трёшке — это небольшой такой начальник, руководитель районной санэпидемстанции

mayorovp

Был и у нас свой дом. При первой возможности переехали из него в квартиру.

0serg

Собственные дома были в деревнях, маленьких городках и пригородах крупных городов. Но это еще дореволюционные были в массе своей постройки, к Сталину не имеющие никакого отношения, да и жило там не сказать чтобы много народу (не считая конечно колхозников)

MTyrz

Вы все же слегка преувеличиваете. Бесплатные квартиры были и при Сталине (слово «сталинка» помните?). Просто строилось их заметно меньше, чем при Хрущеве. Примерно так на порядок (точные числа не помню, гуглить лень).

При Хрущеве колхозникам жилось примерно так же несладко: укрупнения, налог на подсобное хозяйство — а паспорта им стали выдавать уже в довольно развитую брежневскую эпоху.

Там размазано все было гораздо сильнее, чем вы рисуете.

0serg

Сталинки массово строились под коммуналки. Комнаты там давали, это да, но даже их было сравнительно немного, потому это и считалось за счастье. Все ж таки лучше чем барак или общежитие. Вообще типовая «сталинка» это довольно неказистое кирпичное здание, в Москве еще можно найти кварталы с этой застройкой и она сильно отличается от красивых, «парадных» домов на проспектах которые обычно со «сталинками» ассоциируют. Последние действительно строились с индивидуальными квартирами, но их на всю Москву за все годы при Сталине построили что-то емнип в районе 300 домов и предназначались они для «элиты» а не рабочих. Это хорошо по провинции можно смотреть — там элиты жило куда меньше и сталинские дома в основном неказистые, «рабочие». Размазано все конечно тоже было, но оно и понятно — ситуация не могла измениться мгновенно да и заплатить за инвестиции в инфраструктуру кто-то все равно должен был.

MTyrz

Как бы так вам сказать. Я немножко в курсе, что строили не только высотки и Ленинский проспект.

Ну вот вам например:

0serg

Было и такое, я не спорю. Просто посудите сами — темпы урбанизации были большими, в города при сталинской индустриализации переехало очень много людей. А темпы строительства домов — низкие. Где все эти переехавшие жили? И если посмотреть — то в основном в бараках. В силу чего когда строилось все же худо-бедно нормальное жилье, то, естественно, рассматривался вопрос о том кому его дать из громадной очереди желающих. Где-то его решали вознаграждением очень немногих (что служило мотиватором быть условным «передовиком»), но коммуналки позволяли расселить больше людей и при этом тоже считались отличным вариантом (по сравнению с бараком). Одна из основных причин высоких, трехметровых потолков и относительно больших комнат в строившемся тогда жилье — санитарные нормы по объему жилого пространства на человека, позволявшие соблюсти их при размещении семьи из нескольких человек в одной комнате

MTyrz

Я же не говорю о том, что коммуналок совсем не было. Хотя…

Хотя квартир в бараках я тоже навидался: и если честно, у меня есть легкие сомнения в том, что отдельную квартиру, пусть в бараке, люди в здравом уме променяют на коммуналку. Вот для сравнения: тоже ГЭС, тоже севера, только десятилетием позже, при Хрущеве.

0serg

Когда я говорю про бараки то имею в виду не отдельные квартиры в деревянных домах а общежития казарменного типа. У Вас на картинке не барак в традиционном понимании этого слова а деревянный многоквартирный жилой дом.

MTyrz

Да, тут вы правы. Современное значение уехало, а я не поймал контекст.

Иначе говоря, на единицу учета, фактическая норма оказывается чуть меньше современных нормативов при выселении в общежитие за неуплату коммуналки. Советские нормы в заслуживающем доверия виде я не нашел; по факту же и при Брежневе народ жил довольно тесно. Ну, а по трое-четверо в тридцатиметровой хрущевке — это я видел еще пару лет назад у соседей. Вот весьма любопытный момент. В частных домах фактическая плотность поселения больше, чем в обобществленном фонде. В принципе, вспоминая старые частные дома, я этому не удивлен ни грамма.Хорошо.

Пришлось преодолеть отвращение и все-таки погуглить. Вот здесь: ЖЖ, конечно — но вроде бы с корректной ссылкой на сборник документов. Наиболее интересны в контексте дискуссии получаются следующие моменты.

И вот собственно к исходному вопросу:Население СССР к этому моменту составляло примерно 180 миллионов. Иначе говоря, в общежитиях казарменного типа, если в согласии с вашей трактовкой понимать под ними «помещения барачного типа», проживало приблизительно два процента населения.

Цитируем ваше исходное высказывание: Разница есть? Вот к ней-то я и прицепился.

0serg

Да, Вы правы. Можно конечно считать относительно городского населения (70 млн), взять ведомственные и рабочие общежития (не бараки, но тоже мало приятного) но все равно конечно не половина будет. Судя по площади на человека — коммуналки были основным вариантом.

MTyrz

Насколько я могу понять — да. Дореволюционные доходные дома, в которых сдавали комнаты рабочим — фактически уже готовые коммуналки, а было их немало. Реквизированное и уплотненное жилье: воспетые Калабуховский дом, Эльпит-Рабкоммуна (я помню, что это фантазии, но у них были прототипы в реальности) и прочие, по большей части тоже в итоге становились коммуналками.

Оба взгляда сходились, пожалуй, в единственном: жилплощади на рыло много не надо, и в совместном проживании самых разных людей нет ничего плохого.Но смотрите (уже не спора ради, а иллюстрации для): кроме собственно наличия уже имеющихся коммуналок, тогда совпали два мировоззрения, работавшие в одну и ту же сторону.

Во-первых, традиционный подход к дому, как месту для сна и питания, а все остальные функции реализуются по возможности снаружи. Этому подходу чрезвычайно способствовала обстановка общего дефицита вообще всего, и жилых объемов в том числе, которая тянулась из глубоко дореволюционных времен. Стоит заметить, что наиболее, если можно так выразиться, дефицитноориентированные слои населения в ходе революции и последующих пертурбаций пострадали меньше других, и существенно увеличили свою долю в общей численности населения страны. Собственно, я вполне хлебнул этого подхода и сам, прожив восемь лет в одиннадцатиметровой комнате вчетвером: мать с отчимом, я и младшая сестра.

Усиливая этот эффект, при появлении жилплощади в городе на эту жилплощадь наезжали деревенские родственники: в цитированной справке не зря отдельно оговариваются про временно проживающих и непрописанных. Строго говоря, процесс этот можно наблюдать еще и сегодня, хотя масштабы, конечно, уже совсем не те.

И в этот же момент с прямо противоположной стороны работало совсем другое мировоззрение: архитекторов-конструктивистов, мысливших категориями жизни, как производственного процесса. Дома-коммуны; общежитие, как высшая стадия развития жилья и вот это вот все.

Иначе говоря, коммуналка в том или ином виде не просто была превалирующим жильем, она отчасти была сознательно поставленной целью.

MacIn

Это не адок, это норма (с). Суть в том, что при коллективной собственности у владельцев заведения (колхоза), т.е. всех колхозников остается прибыль с продажи продукции и они сами ее распределяют.

Потом провели реформы так, что колхозы стали интегрированы в государственную финансовую машину и часть прибыли стала отходить государству.

Если перенести это на наши дни, то, условно, «до» колхоз не платил (был освобожден от) пенсионные отчисления и социалку — эти деньги оставались на руках у колхозников, соответственно, не возникало и выплат, а «после» стал платить, появились пенсии. Потребовалось это и в колхозах, и в случае «народных предприятий» что у нас, что в ГДР/ЧССР, потому что поначалу оставляя людям право распоряжаться прибылью, предполагалось, что они распорядятся ею с умом, втч делая накопления/инвестиции, а на деле оказалось, что все тупо прожирается.

Во время войны, плюс/минус это хоть и сурово, но как иначе? Опоздал=не выпустили продукцию. Например, самолет.

— условное название, а по сути — закон об ужесточении борьбы с воровством. Плохо бороться с воровством?

Когда вместо реинвестирования результат труда прожирается («увеличивается уровень потребления до сравнимого с западным»), ничего удивительного в том, что появляются проблемы. А «надорвалась» страна из-за комплекса проблем. Одна из самых главных — тотальная нехватка рабочих рук, недонаселенность.

0serg

Эм, это имело бы смысл обсуждать, будь общая сумма «налога» на колхоз за счет этого меньше. Но при Сталине этот «план хлебозаготовок» был конским, выгребали все подчистую, народ в колхозах выживал за счет подсобного хозяйства. Какие там свободные средства на пенсии, Вы о чем? Тупо на еду работникам остававшегося после сдачи государству его доли не хватало. Хотя конечно это можно назвать «прожиранием», но, хм, с голодухи как-то не очень «поинвестируешь».

До войны просто увольняли. В ходе войны (точнее с 1940) могли и под суд отдать. Отличная жизнь, да. Надо перенимать прогрессивный опыт. Прям вот хочу вернуться туда. Заодно надо бы перенять опыт прогрессивных исламских стран — ну там руки рубить за воровство по суду «тройки». Хорошая же практика?

Что же на Западе этих проблем-то не было? Может потому что советская система была банально ущербной, вот она и показывала хоть сколь-либо интересные результаты лишь сосредоточившись на производстве чего-то одного в ущерб всему остальному?

MacIn

В разные периоды по-разному — сталинский период он аж до 53 года, если что. И колхоз, скажем, 39 года — не то же самое, что 53го.

В значительной мере с разговорами о «подчистую» можно столкнуться, обсуждая кулацкую тему, когда приберегали зерно, ожидая высоких цен.

Вам известны истории, когда колхозники (пасечники, например и пр) скидывались на самолеты и танки из своего кармана? А откуда взялись средства-то, если «никаких свободных средств»?

В войну — никто не хочет вернуться. Но обсуждаемые наказания за опоздание — это неизбежное следствие самой войны, и смотреть на вопрос надо в контексте, а не просто соизмеряясь со своими сегодняшними хотелками.

Разговор же о чем зашел — о дохрущевской экономике, а в ответ насыпали ворох страшилок — от времен коллективизации до времен войны.

Это плохая практика и на обсуждаемый момент — стране нужны были рабочие руки, а не отрубленные, и наказание — только инструмент превенции, а не нечто самое.

На Западе в тот же период были свои проблемы — кризисы перепроизводства, например, безработица и бОльшее расслоение населения по доходам.

Советская система была вынужденно мобилизационной, отсюда и перекос в сторону «100% плана» — это хорошо работает, когда надо сосредоточить ресурсы на одном направлении, под это она и заточена.

Это понятно — план всегда работает хорошо, когда ассортимент мал, а вал велик. Вопрос в том, можно ли было иначе в то время и в тех условиях. Да, где-то с конца 60х было можно и нужно перестраивать экономику, и попытки были: косыгинская реформа а-ля ПРИМАЗИН не на пустом месте взялась, правда? Но, как мы знаем, перестроиться мы не смогли. Отчасти потому что у нас, в отличие от ЧССР во время пражской весны (по сути то же самое, что у нас произошло в 91, просто они, в силу малого размера и другого культурно-исторического контекста, пришли туда много раньше) не было за спиной «старшего брата», который мог помочь, когда надо, силой.

Отчасти потому что у нас не было в достатке населения (что есть у Китая, например, и является демпфером перестроек и экспериментов).

Но это уже настолько далекие вопросы, что я не вижу смысла углубляться в нашей, чисто кухонной полемике.

nrgian

Что вы, какой пост-СССР в 1987 году? Этого до 1989 никто и предсказать не смог бы.

Как раз только в 1989 стало очевидно, что всё пошло к тому, что в 1991 завершилось.

Вы спутали с другим фактом — в 1987 пошла активная частная коммерческая деятельность. Но ничто еще на грядущий распад СССР не указывало тогда.

mikechips

Да ладно, мы с вами именно в это время тоже стоим на заре кое-каких вещей. Завтра так же будут восхищаться теми, кто видал зарождение ИИ и нейронные сети, например. Каждому поколению своя авантюра)

samodum

Нейронные сети родились в 60-е годы прошлого века.

Персептрон и всё такое

mikechips

Ну, я ж про период именно хайпа, когда они стали доступными для всех ITшников. В 60-е нельзя ж было взять Python и начать хоть прямо щас строчить)

samodum

Тогда не «зарождение нейросетей», а их развитие

Fenzales

Просто входной порог в романтику очень сильно вырос.

zugzug

Можно будет цитировать эту фразу? Она прекрасна.

Fenzales

Можно :)

fogmaker

Вернее, это люди измельчали.

nrgian

Скорее снизился.

Ведь раньше и безо всякого «нагуглить решение» могли работать.

А еще раньше — только книжки, книжки.

Fenzales

Ну если решение можно нагуглить — то какая же это романтика?

Flaer1985

Еще в 2007ом кроме мануалов на англ. языке ничего не было, интернет дорогой, гугл не спасал. Писал на Delphi, собирал собственную базу знаний по крупицам, все собирали. DelphiKingdom был как подарок. А потом пошло поехало.

nrgian

По моим воспоминаниям в этом 21 веке с интернетом все было уже терпимо.

Правда, в самом начале века я пользовался служебным как сисадмин.

Но уже к 2004 он вполне себе был доступных, хоть не не дешевым-быстрым-безлимитным.

Ну а году в 1988 вполне себе переводил английскую документацию для своих целей. Да, интернета не было, но были BBS, был софт (и доки) на развес на дискетах.

То есть отнюдь не в вакууме существовали.

stalkers

А что делать тем, кого задолбало быть программистом? 10 лет опыта, но задолбало уже вкрай. Проблема в том, что больше ничего я делать не умею.

Т.е. мне по-прежнему интересна область деятельности (иначе просто с ума сойдёшь, если 10 лет заниматься тем, что тебя вообще не интересует), но когда доходит до непосредственно работы, тошнит чуть ли не в буквальном смысле. Сгорел, что ли?

Jigglypuff Автор

Да, вероятно, сгорел. И, как мне кажется, тут все индивидуально, и парой-тройкой комментариев помочь будет сложно.

Тем не менее, я бы не оставлял все как есть, но и не рубил бы мосты.

Начать можно с отпуска (желательно — продолжительного и без интернета, чтобы ограничить гиперпоток информации и дать мозгу отдохнуть), консультации у психотерапевта (провериться никогда лишним не бывает, особенно когда есть стабильное чувство дискомфорта), смены проекта (возможно, новые задачи откроют новое дыхание), смены вида деятельности в рамках профессии (стать тимлидом, меньше кодить, больше разговаривать).

Это все банальные советы, разумеется. Но — а вдруг поможет?

Если же нет, то всё грустно — деятельность менять всё же придется, чтобы не калечить самого себя. Областей, куда программист с незначительными усилиями может перекатиться в зависимости от темперамента и личных интересов, на самом деле, довольно много — бизнес-консульт, внедрение CRM, дизайн, итд итп. Читал где-то историю программиста, который стал поваром и был доволен :)

Единственное — с даунгрейдом по ЗП придется смириться, скорее всего. Как минимум на какой-то относительно длительный срок.

Тем не менее, искренне надеюсь, что до этого не дойдет.

А чтобы, если всё-таки дойдет, это не стало катастрофой — копите финансовую подушку.

Miller777

Смежная специальность: сисадмин, например. В доходах, вероятно, несколько просядете.

Знаю пример, когда человек из программиста стал очень толковым психологом-фрилансером.

saipr

Вообще-то Программисту любая творческая специальность по плечу. Я всегда говорю, что самые хорошие программисты это классные повора, они знают и реализуют сотни алгоритмов, придумавают новые и т.д. Просто они не знают, что они программируют каждый день.

Real3L0

Перешёл из программиста в аналитика. Был проект, где надо было проявить креативность (придумать фишку). Через некоторое время я понял, что не могу ничего придумать, потому что «прижимает к земле» опыт разработчика, например, каждую мысль представлял так, как она будет реализована. Это, вроде, называется «профессиональная деформация».

Как-то смог пересилить и начать давить в себе опыт разработчика. И тогда я «полетел»! :)

Так что не так уж много творчества в специальности программиста. (Как бы обидно это не звучало для разработчиков.)

GarfieldX

Творчество в данном случае зависит исключительно от человека. И очень интересно послушать как будет реализована фишка, которая не уживается с опытом разработчика? То что не возможно реализовать — реализовать таки не возможно, поэтому в конечном итоге решает разработчик. Может, вы просто так себе разработчик? Обидно это, скорее, конкретно для вас чем для абстрактного разработчика.

Real3L0

Так и думал, что задену за святое. :)

И да, разработчик я уже так себе. Но до сих пор иногда могу тыкать носом текущих разработчиков в их баги. :)

Тот пример «невозможности» уже не помню (больше 10 лет прошло), но есть пример из текущей работы: я придумал самодельный контрол, но разраб отказался делать, т.к. он отсутствует в UI-библиотеке (плюс ещё несколько причин). А через неделю увидел реализацию этого контрола в другой команде (UI-библиотека та же самая).

Т.е. будучи разрабом, ты больше думаешь о реализации, а не о нужности.

HEKET313

Я полагаю в данном случае соотношение значимости и стоимости реализации было просто не в пользу первой

GarfieldX

Ну не святое, скорее, просто очевидное.

Очень занятная ситуация, конечно, много нюансов. Аналитик придумывает контрол. Неожиданно! Разработчик же мог отказаться не потому что это невозможно, а потому что это глупость. В наше время есть все что угодно и на любой вкус. Пилить своё — изобретать велосипед. Используй то что есть. Вот в этом направлении как раз и нужно подумать. Потому, в данном случае это не какая то «профессиональная деформация», которая «прижимает к земле», а опыт, который не даст творить всякую фигню. Аналитики иногда как напридумывают в своем полете фантазии, что потом их таки приходится к земле прижимать :)

P.S.: Одним из факторов ухода с предыдущей работы была необходимость допиливать внутренности стороннего компонента вместо реализации нужного функционала снаружи. Т.е. переползти на новую версию — это будет жесть. Но тут так сложилось до меня и повлиять на это я никак не мог, но если бы был реализатором задумки, то приземлил бы хоть армию аналитиков, но сделал правильно.

Real3L0

Про фантазии аналитиков знаю. И про нюансы согласен. Но в данном случае я был прав. И другая команда это доказала.

Аналог — это как у тебя есть библиотека с однострочным label'ем, тебе нужен контрол для отображения многострочного текста, но ты не пишешь новый контрол, а просто пихаешь на форму много label'ей. :)

P.S. Ну и контрольный: контрол был согласован заказчиком, но пришлось отменять. :)

GarfieldX

Аналитик, прежде чем согласовывать с заказчиком, должен поговорить с ответственным за реализацию чтобы исключить фантазии. А заказчик согласится на всё что угодно, если ему понравилось. При этом не вникая в детали и нюансы. Он ориентируется только на восприятие, а как там внутри — его вообще не интересует.

P.S.: Пример с однострочным label'ом слишком утрирован.

karl93rus

Займёшься чем-то другим, через 10 лет будет то же самое. Потом ещё что-то другое и опять задолбало! И так всю жизнь. Просто работай. В свободное время, я не знаю, радиоприёмники паяй. Я вот игростроем что-то увлёкся. Начал изучать блендер и вообще затянуло. Хотя лет 8-10 назад я 3д максом деньги зарабатывал. И тогда он меня тоже задолбал. Короче, всё рано или поздно задолбает. Мы в тепличных условиях растём. Перебираем роды деятельности, думаем там о чем-то. А вот бы так, а вот бы эдак! Работай и всё. И разгружай голову чем-то на досуге. А то кукуха полетит.

saipr

Это из той серии, что я могу все (это я в первую очередь про себя), но кому это здесь надо. Можно искать задачи по душе, но, как говорится, кушать хочется.

Diksonito

Ну сперва стоит проверить материальную сторону работы. У меня например было так, что примерно через 5 лет в профессии я понял, что работаю многа, а получаю мало. Следующие 5 лет я работал просто, что бы было что кушать, без удовольствия.

Через 10 лет работы уволился и два года тупо сидел дома, игрался, отдыхал, попробовал себя в бизнесе, продажи через интернет.

Отсидел дома два года и решил пойти снова программировать, но сразу довогорившись с собой не ходить туда, где мне будет некомфортно по деньгам, а брать только комфортную работу. Сейчас я уже снова 6 лет в пути, работа очень нравится, энергии на неё хватает, потому что материальная часть стала удовлетворять полнсотью.

Поэтому, советую, первый чек сделать по поводу денег, если вы хотите получать в 1.5+ раза больше денег, то нихрена вы не сгорели, вам просто надоело работать за копейки.

saipr

Доброго пути!

progman_rus

Меня все подзадолбало на 15м году. Одним из последних проектов была система для управления пабом. Я ее около года пилил. И знаете — понравилось. Открыл свой паб пивной в Паттайе. Сейчас увлекся варкой пива :-)

Казалось бы где С++ программист а где пивовар. А дорожка длинной всего в два года оказалась

Jigglypuff Автор

Блин, у меня теперь новая мечта!

progman_rus

так выпьем же за то, чтобы мечты сбивались )))

saipr

Я же писал, что программисты и повара (пивовар тоже повар) люди из одного теста.

nrgian

Если профессия была по вам, то как минимум у вас все хорошо с аналитикой.

Это много где можно применить.

Да хоть свой магазинчик открыть.

Spinogrouz

На мой взгляд, если человек читает Хабр, то он не выгорел. Просто текущие задачи стали не интересны. В молодости мы все горим и мечтаем, с возрастом начинаем понимать как устроен мир и что наши мечты, мы или воплотили, или они уже не интересны. Накладываются и проблемы со здоровьем. С возрастом организм работает хуже, меньше гормонов, меньше и интерес к любому делу вообще. Если есть вредные привычки и нет полезных, именно это менять в первую очередь.

Jigglypuff Автор

Хабр можно читать как тех.ресурс, а можно — как аналог Реддита/Пикабу, в поисках просто интересных штук без особой интеллектуальной нагрузки.

Так что это такой, довольно косвенный показатель :)

spaceoberon

Я меняю поле деятельности. сильно меняю, не переставая быть программистом. Начал с Турбо-Си, решая задачи для инженеров (тогда был MS-DOS, виндой еще не пахло даже 1.0). Затем освоил Турбо-Паскаль и Clipper (СУБД была такая в свое время, очень мощная). Стал решать задачи для бухгалтерий — расчет зарплат, транспортные расходы и прочая экономика. Впервые стал осваивать сети через модемную связь и фидонет. Далее освоил впервые винду, MS SQL 7.0 и Windows NT 4.0. Написал на С++ свой первый портал в интернете (да-да, не HTML, а именно на С++). Кстати, портал работает до сих пор, хотя претерпел множество изменений. Дальше ушел с головой в вебпрограммирование и сейчас делаю совершенно разные и сложные технологически проекты в интернете. Разрабатываю свои технологии и фишки. Всё это все-таки творчество. Скучать не дает. Программирую с 1991 года и ни капельки не разочарован. У меня хобби совпало с работой. Возможно, в этом секрет постоянного интереса. А еще, что считаю очень важным, постоянный поиск. Поиск новых технологий, новых решений, новых вызовов. Без этого не могу.

vortupin

Один мой приятель, инженер-«электронщик», нашел себя… в деятельности «констрактора» (не знаю, как по-русски в точности передать — не совсем «строителя домов» или «ремонтника», а того, кто может качественно сделать сложный «домашний» проект — «финишировать» подвал (сделать его жилым), превратить sunny room (веранду) в полноценную комнату, установить паркет и т.д. и т.п.) Начал он с благоустройства своего дома, в чем добился великолепных успехов (мне такое ни в жизнь «ниасилить», но он любит работать с деревом и металлом, плюс — руки, откуда надо, растут). Потом, потихоньку, стал (не бесплатно, конечно же, но за разумные расценки) помогать знакомым и знакомым знакомых. Обзавелся на «приработок» всем нужным инвентарем, включая трак. Помощником у него старший сын (живет пока с ними), работы, по его словам, просто завались, он вынужден отказываться, или ставить в очередь. Основную работу пока не бросил (все-таки в Штатах experienced hardware engineer salary весьма существенная сумма, особенно если все еще висит mortgage и сыну за хороший колледж нужно помочь), но подумывает, ибо за те 30-40 часов в месяц, которые он тратит на «халтуры», он по заработку (а платят, в основном, кешем или персональным чеком) довольно близко подошел к тому, что он зарабатывает на основной работе (с вычетом налогов).

Сам он говорит, что от этой работы получает на порядок больше удовольствия, нежели чем от основной, и это главная причина, по которой он подумывает заняться «строительством» на full time (т.е. на себя работать).

pz_true

Без задач учить скучно. А без знании нельзя решить задачу.

Замкнутый круг

Jigglypuff Автор

Какое-то количество задач предлагают учебные материалы, какое-то количество задач можно найти в гугле (и, например, в одной из ссылок из футера статьи), какое-то количество можно придумать самому.

Поначалу задачи будут не особо интересными, но тут должен быть перевес за счет энтузиазма и новизны области. Чем дальше — тем больше знаний, и тем более интересными станут задачи.

Так что да, без начального «толчка» вкатиться не получится, изначально нужно тащить на энтузиазме. А дальше уже должно стать интереснее.

levvit

Для начала можно нагуглить институтские методички с лабами и их выполнять. А когда накопится понимания, то можно на сайтах для фриланса поискать задачи с приложенным ТЗ и попытаться выполнить для себя.

pz_true

а это идея. Спасибо

dimm_ddr

Алгоритмы и вообще базу, в том числе базу языковых конструкций, удобно набивать на сайтах вроде Hakerrank. Там зачастую масса задач достаточно широкого спектра сложности, есть форумы где можно задать вопрос или просто посмотреть алтернативные варианты решений и всякие системы мотивации вроде ачивок и соревнований. Только этого конечно недостаточно, но именно база набирается хорошо на мой взгляд. Даже если именно спортивное программирование не интересно.

newbie_java

У меня первая ссылка, про эффект Даннинга-Крюгера, не открылась почему-то. Может поправить получится?

Jigglypuff Автор

Судя по «Компания прекратила активность на сайте», статья больше действительно не доступна: с

nrgian

Это известное когнитивное искажение. Есть и в Википедии и на других сайтах полно об нем статей.

4erpakOFF

А вообще, не стоит слепо гнаться за брендом, потому что внутри вуза, в зависимости от факультета (и даже направления), качество обучения может разительно отличаться. То есть топовый факультет не самого топового вуза может спокойно заткнуть за пояс средние факультеты вуза покруче. Так что тут надо выбирать с умом)

Jigglypuff Автор

Да, все верно.

saipr

И научиться учиться самому! В ВУЗах учат учиться, а дальше сам.

dimm_ddr

Про бренд — верно, про факультет — не совсем. Если ходить только на занятия своего факультета, то да, именно так конечно. Но в топовом вузе точно есть преподаватели хорошего уровня (если топовость не чистый маркетинг конечно). И даже если конкретно у вашей группы они не преподают, то это не значит что нельзя ходить к ним на пары. У нас были студенты которые даже договаривались сдавать предмет преподавателю другого направления к которому они ходили. Но придется сначала побегать поузнавать кто здесь кто, а потом бегать договариваться конечно. Но это вообще характерно для ВУЗа же — никто кроме тебя ничего не сделает, ВУЗ дает возможность, а не гарантии.

KirEv

и после пары-тройки рюмок ответ: выдумываешь как решить задачу и описываешь используя команды и правила языка — типо сочинения «как я провел лето», только язык другой, какая разница на русском, украинском, си или яскрипт?

… после вопроса: «как стать программистом» — я цепенею…

за последнее время не встретил желающего (25+) заняться программированием потому что это интересно и захватывающе (чтото новое), а из-за огромных (по некоторым меркам) зарплат.

учитывая изобилие доступных материалов и разнообразные курсы — стать современным программистом вообще нет особых проблем, ессно придется немного попотеть, учиться, всетаки, труд

недавно за бокалом пива говорили с другом о подобном…

идешь в комп.клуб, берешь десяток дискет, пытаешься скачать компилятор «borland c» и «turbo assembler» в течении 3х часов ато и дня (диалап всетаки), пытаешься это по хитрому продублировать в sfx архив разбивая на части поровну несколько копий на каждую с дискет (фдд всетаки), а свободные килобайты забить какими нибудь мануалами скопировав html-исходник странички… и благо если дома удасться все записанное собрать до кучи без повреждений…

и когда молодой человек годиков так двадцати пяти от роду, зависая в фб, вк, интаграммах и т.п. пиля видосики и фоточки (я про кучу проведенного времени сомнительной полезности) спрашивает как стать программистом и с чего начать: у меня сначала отвисает челюсть, потом охота когото убить, потом думаю «может его гугл забанил»…

а вообще, обычно отговариваю от «стать программистом», из аргументов: красные очи, целый день за компом, хорошие идеи по графику не приходят (разве не каторга тупить целый день и не продвинуться по задачам?), а когда начинаешь — так вовсе можно встретить парочку недобросовестных клиентов.

saipr

Это вы про кодировщиков написали, Программист это другое.

Jigglypuff Автор

Ну так от этого ж искренне желающие не пропадают. А уж если они станут нашими коллегами, то нужно постараться, чтобы коллеги были хорошие :)

anaym

На самом деле избыток информации так же плох для новичка, как и недостаток. Без прокаченных скилов по фильтрации информации бывает непросто отделить полезную от устаревшей, неверной, вредной,…

droidroot

А как не сгореть начинающему программисту, если на работе нет проектов, а для участия в проектах других компаний кажется, что не хватает знаний или практики?

Jigglypuff Автор

Начинающему программисту сгореть довольно трудно. Это длительный процесс. Скорее нужно перетерпеть процесс перерождения в мидла и выбрать работу не ту, на которую взяли, а ту, которая интересна.

Тем не менее, можно разнообразить энтерпрайз-практику сайд-проектами, которые по душе.

Ну и да, «кажется, что не хватает знаний» не эквивалентно «не хватает знаний». Пробуйте — авось и получится.

droidroot

Скажем так, я студент. В моём случае, три года на одном предприятии работа заключается лишь в том, чтобы прийти и отсидеть положенное время. Доступа к сети нет. В качестве сайд-проекта был диплом, который уже написан. Участвовать в одном из крупных проектов пробовал, но проблема в том, что если натыкаюсь на что-то незнакомое, то могу очень долго сидеть и думать над решением, и в конце найти ответ, но это не устраивает вышестоящее руководство, т.к. им хочется чтобы всё было сделано быстро. Из-за этого начинаю перегорать. Пытаюсь сам придумывать себе задачи в интересующих областях и решать их спокойно и размеренно.

Jigglypuff Автор

Ну, три года просто сидеть — это какой-то из ряда вон выходящий треш. Без интернета — тем более. На такое совет у меня всего один: беги оттуда, беги в страхе и ужасе, беги как можно скорее.

У тебя есть опыт «как не должно быть». Ищи, отталкиваясь от того, чтобы не было как сейчас.

droidroot

Сейчас пытаюсь бороться с этим, потому как являюсь целевиком, к сожалению :( Никому не желаю такого опыта. Предприятие — государственное, одно из крупнейших.

qpy

тут не очень понятно. То есть ни строчки кода за день? Можно подробнее, как это? У вас же есть тех.руководитель отдела, он может посмотреть соответствие между вашим результатом и понесенным убытком от простоя.

droidroot

В том то и дело, что начальник отдела про это знает. Все идет от вышестоящего руководства. Но оформляется все так, будто бы все работали. Ситуация такая, что можешь либо вообще ничего не делать, либо тебе что-то дадут сделать, ты это сделаешь и оно или вообще не понадобится, или у тебя могут просто забрать проект, как повезёт.

qpy

тогда вы теряете время и не получаете нужный опыт, только в трудовой книжке отметка. Вам дал правильный совет автор статьи.

А в яндекс пробовали резюме направить?

droidroot

Боюсь, что не пройду туда из-за недостаточного объема знаний. Пробовал поступать к ним в ШАД и ШкИБ — не прошёл.

nrgian

И почему не уволился? Теряешь хватку, теряешь энтузиазм, не развиваешь навык, теряешь годы жизни, а ты не бессмертен.

Мало того, что тебе деньги платят, но еще и должны и развлечения предлагать на рабочем месте?

Ну, например, можно научиться вышивать крестиком или вязать.

Отнеситесь философски.

Каковой бы высокой не была бы ваша скорость — все равно руководству надо быстрее и еще раз быстрее.

Сами станете руководителем — будете все так же как и они требовать с подчиненных.

Это нормально.

С точки зрения предприятия — когда тебя нанимают на должность X за деньги Y, то предполагают, что раз ты эти деньги получаешь, то выполнять свои функциональные обязанности можешь.

То, что ты хотел гуглить — редко учитывают.

В конце-то концов, совсем недавно люди жили и без интернета вовсе.

Просто книжки нужные на работу брали.

Нет, не художественные, а технические справочники/руководства и т.п.

dimm_ddr

nrgian

Если программист не способен писать код, опираясь только на локальные электронные справочники по API/библиотеке — то у меня для него плохая новость.

Но давайте будем честными хотя бы с собой. Львиная часть нашего рабочего времени в интернете уходит вовсе не на поиск решения проблемы.

Те, кто имеют собственные сайты/доступ к логам сайтов — не дадут соврать — даже какие-нибудь чисто потребительские вещи/общечеловеческие темы обсуждаются на них прежде всего в рабочее время. В выходные и вечером — как отрезало, посетителей существенно меньше.

droidroot

Речь идёт не столько о поиске информации, сколько о невозможности воспользоваться необходимым инструментарием. Своё ПО устанавливать нельзя. Флешки проносить нельзя. А как что-либо делать без инструментария — непонятно.

nrgian

Какой то инструментарий у вас однозначно есть.

Другое дело, что вы хотите другой.

Но и это решаемо:

Я вот не верю, что вы подойдете к руководству и скажете мне для работы нужно то-то и то-то установить на компьютер и это бесплатная вещь, а руководство скажет нет (в банках и т.п. свои особые исключения, конечно, там вы можете пользоваться только утвержденным).

Если платное и очень дорогое — да, могут и отказать. Но при этом все правильно:

Все правильно, за нелицензионное влетит прежде всего руководству предприятия. Первый раз — 2 года условно.

droidroot

Предприятие военное. Там это все запрещено.

nrgian

И это правильно.

lks1965

Я в подобной ситуациию (в контексте доступа к средствам разработки). Впрочем я не программист. Программированием приходится заниматься используя возможности MS Office и постольку поскольку на моей работе можно очень многое сделать и улучшить именно путем написания специализированного ПО а кроме меня делать некому. Как правило кровожадность систем защиты на оффис все же не распространяется.

Офис не так уж и слаб. Да конечно после VS это как с Су-27 пересесть на И-16 ну что же и то хлеб. С другой стороны это дает так сказать возможность хорошо подумать чтобы такими средствами чего-то достичь

В целом с офисом можно многое.

droidroot

У нас, к счастью, макросы для офиса разрабатывать не приходится. :) А так, очень хорошо Вас понимаю.

dimm_ddr

nrgian

Они всегда есть.

Он программист все же? Или школьник на каникулах решил подработать?

Какие-такие неизвестные конструкции в языке программирования, если он профи?

Да и есть справочники по синтаксису.

С чего это?

В официальной доке — синтаксис языка и стандартной библиотеки описан если и с отставанием, то на пару-тройку месяцев.

Библиотеки же сторонние — все больше самодокументируемые.

dimm_ddr

Профи — это не тот человек, который знает наизусть спецификацию С++, это человек который при наличии необходимых источников в состоянии решить задачу за приемлимое время. Ну а у нас вообще речь изначально про джуна шла. И нет, при отсутствии интернета справочников по языку тоже может не быть. Или вы предлагаете пойти в книжный и купить? Так может тогда и компьютер купить и офис самому арендовать?

Понятия не имею с чего это было так. Странный вопрос.

А официальная дока у нас где? Правильно в интернете. Которого по условиям нет, а по вашим заявлением — и не нужно.

Вы однозначно живете в мире, который заметно лучше моего. Ну либо считаете лапшеобразный легаси код — самодокументированным. Но даже в таком случае иногда приходится пользоваться тем, для чего исходников нет. Мне правда интересно узнать как много самодокументированных бинарников вы видели.

nrgian

Внутренние системы — это другое.

Для внутренних систем никакой документации в интернете вы и не найдете.

В электронном виде — есть всегда.

И бесплатно.

Если у вас есть каким-то образом скачанный компилятор/транслятор/библиотеки, то заодно с ним есть/можно так же скачать/порешать с руководством как это сделать и официальную документацию.

Почему ее сразу с транслятором/компилятором то на машину не положили?

Внутренние проекты — это особое. Откуда на них дока в интернете.

Который привык нагугливать решение?

Помещение в изолированную среду наедине с документацией/спецификациям/исходниками — здорово поднимет его квалификацию.

dimm_ddr

Еще раз — когда такие спецификации есть.

nrgian

Если у вы каким-то путем уже получили сам компилятор/библиотеки — то ровно таким же путем вместе с ними и следует получить PDF/официальный сайт, скачанный с git/и т.п., например:

www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50397

www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=20955

Это всё так же легко скачивается. И размещается в виде локальных файлов (хоть через флешку принеси).

Не доводите до абсурда — всегда можно договориться с руководством на предоставление необходимых для работы инструментов.

Тем более, что если их не нужно покупать.

Вам могут отказать, только если вы пожелали применять инструменты, не принятые в данной организации. Ну пример, все работают с IDEA и она даже куплена, а вы пожелали работать с Eclipse или NetBeans.

Спецификации языка программирования — существуют всегда.

Если вы привыкли решение не решать самостоятельно, а только нагугливать — то да.

StackOverflow, не скачаешь, конечно.

А вот спецификации языка программирования, документация на библиотеки, компилятор — вполне себе доступны для установки локально и соответствующие пакеты/файлы/т.п. существуют как для автономной работы, так и для работы онлайн.

Описанная ситуация — не уникальна. И на Западе существуют организации, где доступ в интернет ограничен (банки, военка и т.п.).

И для учета интересов этих организаций и существуют автономные дистрибутивы документации.

dimm_ddr

Я имел ввиду «когда они есть в наличии у вас на рабочем месте», а не вообще естественно. Хотя у меня была курсовая на которой меня попросили написать решение задачи на языке который разрабатывался здесь же и нормальной спецификации на который не было, но это к теме не относится все же.

Я привык перед решением проверить что уже существует по теме. И только потом решать нужно ли мне писать свой велосипед или имеет смысл взять готовое отлаженное решение. Если вы каждый раз пишете свои велосипеды, то я могу вашему работодателю только посочувствовать.

nrgian

Общение с людьми — оно чудеса вытворяет. Коммуникация — это основа человеческого бытия.

Просто поговорите с руководством:

P.S.:

А еще можно подружиться с админом, он же всё понимает. В крупных корпорациях так и обходят запреты:

habr.com/ru/news/t/451128/#comment_20133558

Не то, чтобы безвыходных положений совсем не существует. Но большая часть из них — это просто самооправдания, чтобы сидеть сложа ручки и ничего не делать.

Ну как та же ситуация с «выкупом из под целевого обучения» за счет кредита.

Конечно, нужно приложить некие усилия. Возможно меньше, возможно больше.

Но под лежачий камень вода не течет.

nrgian

Это безусловно верный подход, но в таком виде он нужен только для джунов.

dimm_ddr

То есть профессионалы всегда будут пилить велосипед? Мне кажется это не совсем профессионалы в таком случае. Или вы хотите сказать что профи уже знают все возможные решения и инструменты? В каких-то отдельных узких областях это наверное даже возможно и такие люди наверняка есть, но это самый топ уже, промежуточных ступеней до него от джуна еще много.

nrgian

Профессионалы понимают когда целесообразно пилить, а когда не нужно.

Ну и кроме собственно профессиональной квалификации с годами ты прокачиваешь и навык общения с руководством.

Да и без такого навыка к более опытному специалисту прислушиваются внимательнее и убедить руководство в том, как лучше поставить рабочий процесс и что именно для этого надо — для тебя всё легче и легче.

Короче, у профессионала вообще нет той проблемы, что беспокоит джуна.

nrgian

Из собственного опыта:

Когда нужно поработать там, где нет интернета (или непредсказуемо или некачественный или дорогой) — прекрасно заранее скачиваю всю нужную документацию и инструментарий себе локально на ноутбук.

Мой стек: Go, Dart, JavaScript, Kotlin, 1C, C#, MS C++, Tarantool, PostgreSQL, NATS — со всем этим вполне можно работать и автономно, проверено на себе.

Вполне штатными способами (не нужно выкачивать сайты, через программы-«сайтокачалки»), все предусмотрено для этого авторами документации.

Понятно, что с интернетом комфортнее.

Но это НЕ неразрешимая проблема.

Дополнительный плюс:

разбираться в сути вещей начинаешь лучше, все же «нагуглить» — это быстро, но не лишено и минусов, таковых как отсутствие глубокого понимания проблемы.

Еще один плюс:

проект становится компактнее, ведь вместо того, чтобы на каждый чих тянуть по библиотеке, которая тянет библиотеку, которая тянет библиотеки, которые тянут библиотеки и т.п. — пишешь сам узкоспециализированное решение. При этом разумеется, базовый/нетривиальный функционал нужно иметь уже готовым. Однако подавляющее число библиотек делают, в общем-то, довольно простые вещи, что можно реализовать и самому. Так как для своей реализации под конкретную ситуацию не требуется общего-универсального подхода — это зачастую получается даже лучше.

Дополнительный плюс еще:

так как для тебя недоступны уже готовые бесплатные решения на все случаи, то начинаешь упрощать архитектуру, что в конечном итоге приводит к созданию более легко поддерживаемого продукта.

dimm_ddr

В общем случае — конечно разрешимая. В частном случае — не всегда. Военное предприятие куда взяли джуна по целевой программе может иметь любой набор документации и инструментов с любой степенью контроля за внешними носителями. Мой сосед по общаге работал где-то, где, по его заявлениям, телефон тоже проносить было нельзя. Чуть ли не в другую одежду переодевались. Но сам я в таких местах не работал, может мой сосед и приукрашивал конечно, в армии у нас много раздолбайства. Впрочем решение «так как никто не проверит, то и пронести ноутбук с документацией нормально» я не считаю нормальным решением.

nrgian

Даже если исключить обходные пути, то:

А что именно вы пробовали из «честных решений»?

Пробовали поговорить с руководством по поводу получения нужных вам для работы файлов?

Пробовали поговорить с руководством по поводу покупки за счет предприятия нужных вам для работы книг?

Помнится, когда я начинал карьеру много лет назад, когда страна была в попе и платили очень мало и профессия программиста не была модной/высокооплачиваемой, тем не менее мой довольно жадный руководитель вполне себе, после того как я ему мотивировал, оплатил мне книжек (в течение месяцев) на суммы значительно превышавшие мою зарплату за эти месяцы, ведь с интернетом тогда было не очень, а работать надо.

Правда, он проследил, чтобы я оставил все эти книги тому, кто меня сменил — ну дык это и нормально.

P.S.:

Если откровенно, то не все из этих книжек были край как необходимы именно для выполняемых мною обязанностей, некоторые я выбрал из соображений саморазвития на будущее. Тем не менее это было за счет предприятия. И мотивировать ничего не пришлось — он же все равно не разбирался в технических вопросах, что сказал я, то мне и купили.

P.P.S.:

Почему он так легко оплатил книжек

?

Тут все просто — зарплата это деньги уходящие и навсегда.

А материальные ценности — куплены раз и остаются.

Поэтому психологически ему проще было купить книжек на сумму превышающую сумму зарплаты.

dimm_ddr

Я в подобной ситуации был только однажды — во время службы в армии. Поговорить было можно, пару раз я даже выбил себе немного интернета, но в основном приходилось работать с тем что было методом тыка. Потому что «есть приказ, нарушать никак нельзя». Наверняка уперевшись можно было и выбить нарушение приказов и распорядков, армия это дело такое. Но я повторюсь — я не считаю путь в обход закона нормальным путем. Даже если технически это возможно.

nrgian

Зачем нарушать?

Ведь если каким-то образом возник на рабочем месте сам компилятор, значит, какие-то процедуры для установки необходимых для работы инструментов на компьютер имеются.

Вот по этим каналам можно и прочее раздобыть вполне себе «правильным и честным путем».

Такое бывает, когда вы общаетесь НЕ с тем, в чьей компетенции этот вопрос. Бюрократия вполне себе работает. Разумеется, если следовать её стандартным процедурам.

Например, в бытность мою работы в подобном формализованном месте у нас была процедура такая:

Обращаешься к начальнику, он обращается к службе безопасности местной и к директору местного филиала, те дают свое одобрение, ставят визу, и начальник обращается по своей иерархии в Москву (там наверное тоже не просто, но это я не в курсе уже) — и дается разрешение.

droidroot

К сожалению, я целевик. В противном случае давно бы ушел оттуда.

nrgian

У нас нет рабства. Вы вполне вольны уйти.

Другое дело, что вам придется компенсировать стоимость учебы.

Но это уже каждый оценивает для себя сам — стоят ли потерянные 3 года этого или ты за три года так возрастешь в квалификации, что выплатишь сумму, потраченную на обучение за смешное время.

droidroot

Сумму надо выплатить в течение месяца. И сумма там с пятью нулями.Откуда у студента такие деньги могут быть? :)

Jigglypuff Автор

Ну, если быть совсем откровенным, то кредиты сейчас дают всем желающим. Не в одном банке, так в другом.

Можно накопить на 3-4 месячных платежа, морально подготовиться, взять кредит, уволиться, закрыть гештальт, найти новую работу и продолжить с чистой совестью отрабатывать страдания.

Но это если совсем уж невмоготу.

droidroot

Не спорю, но с зарплатой в 17 килорублей, проблематично. На данный момент ищу другие лазейки. :)

nrgian

Идея как раз в том, что уйдя оттуда вы будете существенно быстрее рости.

И по квалификации и по доходам.

У джунов очень быстрый рост по деньгам в первые 2 года.

Например, если 300 000 рублей на 5 лет, то платить 6700 всего, если верить калькулятору кредитов Сбербанка.

А где-то через полгода джунства зарплата вполне реально к 30 000 подбирается.

balexa

Господи, сейчас всякие люксофты даже джунам дают на старте раза в два-три больше без особых проблем. В итоге даже после выплаты ежемесячного платежа будет больше оставаться, и развиваться будете — в вашем болоте очень велик шанс получить привычку нихрена не делать.

Другое дело, что придется первое время еще сильнее ужаться и впахивать как проклятому.

nrgian

Кредит это называется.

Сумма как раз тянет на потребительский кредит.

Разумеется, оформлять с поручителями. Тут скорее родители согласятся пойти поручителями. Или даже на них оформить.

А еще бывают кредиты под залог.

А еще можно поднакопить на взнос-другой на старой «целевой» работе — подстраховаться и только потом брать этот кредит и увольнятся.

Варианты есть.

aleki

Лично я, наоборот, очень сильно сгорал. Всё из-за того что были идеи, а знаний как сделать всё красиво не хватало и из-за перфекционизма не делалось ничего. Хотя и сейчас иногда такое бывает, но сильно реже.

droidroot

Тоже иногда такое бывает.

Ar20L80

Спасибо за интересную публикацию. Реальность жизни. Мне следовало прочитать вашу статью 32 года назад. Некоторые выводы в статье всё-же во многом субъективны. Онлайн курсы, машинное обучение в плане практики может дать очень многое. Выбор своего пути мы делаем часто интуитивно, а не руководствуемся расчетами и статистикой. В плане обучения стало в некотором смысле легче учиться, потому как информация более доступна и открыта, но её потоки увеличились. В плане обучения, по моему мнению больше времени нужно уделять практике в начале своего пути. Практический, как и теоретический опыт накапливается с годами. К вопросу об обучении, то теория и теоретические знания необходимые специалисту устаревают довольно медленно. Некоторые фундаментальные знания, заложенные учеными еще прошлого века продолжают сохранять актуальность на сегодняшний день. Ключевой момент тут, как эти знания преподнести, чтобы они лучше усваивались, были яснее и понятнее. Если посмотреть с другой стороны, со стороны обучающегося, то важным становится вопрос, как быстрее усваивать и применять полученные знания. То есть вы сами, учитесь выстраивать свои методы самообучения. Время — очень ценный и не бесконечный ресурс для человека.

steanlab

Отличная статья.

И последний аккорд — применим для большинства естественно-научных спецов. Химики так точно проходят таким путем…

Jigglypuff Автор

Спасибо на добром слове!

Archon

Зато остальные проблемы даже не гуглятся.

И спросить не у кого.

После определённого уровня наступают «тёмные века», когда все специалисты нужного уровня уже не сидят на Stack Overflow и не пишут посты в блогах, а работают в кровавом энтерпрайзе и ваши проблемы их не интересуют. Более того, на этом уровне каждая решённая редкая проблема представляет собой конкурентное преимущество, о котором не кричат на каждом углу.

Поэтому, как мне кажется, уверенность на «плато стабильности» скорее слегка убывает.

Jigglypuff Автор

На «плато стабильности», по идее, собственных скиллов и накопленного теоретического базиса должно хватать, чтобы начать решать проблемы самостоятельно.

Разумеется есть вырожденные случаи: вам вполне может повстречаться NP-полная задача, которую начальство требует решить за гарантированный полином. И внезапно приходит осознание, что вам срочно нужно доказать, что P=NP :)

Но на то это и вырожденные случаи, чтобы встречаться не так уж и часто. Большинство специалистов худо-бедно работают, даже не имея ответы на все вопросы.

qpy

А как быть с HR-ами?

Надо сказать меня «убило» осознание, что за HR мне отказала в считанные секунды после отклика (IT-гигант с репутацией). Институт гуманитарных наук, 23 года, девушка. Как она попала в эту IT-компанию?

То есть если в вакансии у них стоит «умение работать в командной строке Linux», а у меня, к примеру, в резюме «знание команд Unix shell» или «пишу скрипты на bash», то я выпадаю из ее миропонимания?

Jigglypuff Автор

Смириться с несовершенством мира.

Нам и врачи иногда гомеопатию выписывают; и тетка в ЖЭКе может сказать, что формуляр неправильно заполнен, хотя он списан с образца; и даже нормальный с виду тимлид может сказать «да тут делов-то на десять минут, пару строк кода поправить» с запросом на смену архитектуры приложения.

Было бы круто жить в мире абсолютно компетентных людей, да вот невозможно это.

Отказала девочка-эйчар — обидно, ну да и фиг бы с ней. Идём на хх, ищем очередную подходящую вакансию, try again.

Рано или поздно это к чему-то приведёт.

qpy

Слегка подкорректирую.

Читаем описание вакансии, видим, что по стеку подходит. Вспоминаем про «гуманитарную» девочку, обеспечиваем 100% совпадение формулировок между резюме и вакансией. Откликаемся.

nrgian

Не совсем так. Они тоже есть на StackOverflow, но:

Archon

Именно так. «Золотой век» в плане уверенности — это уровень сильного мидла на популярном стеке, когда ты уже можешь сделать почти всё, а любая возникающая проблема за пределами компетенции гуглится на ура.

nefone

Стоит ли начинать этот путь в 30 лет?

Jigglypuff Автор

Если хватает мотивации, силы воли и времени — почему нет?

nefone

Потому что работодатели с недоверием относятся к 30 летним джуниорам.

Jigglypuff Автор

Я (да и мои знакомые) собеседовал 30+-летних.

Зачастую бывало, что человек на бумажке не может написать функцию, которая складывает 2 числа (и это не преувеличение).

Отсюда и идёт недоверие.

Если скилл есть — проблем не будет.

Разумеется, доли дискриминации есть: кому-то может быть морально некомфортно быть начальником у человека, который старше на 5-10 лет.

Но и вакансий же тоже не 2 штуки.

В общем, было бы желание.

nrgian

Как человек, проводящий технические собеседования для работодателя, уверяю вас, что без разницы.

Другое дело, что в 30 лет как правило ты уже вовсю делаешь карьеру.

А тут 30 летнему придется откатиться на заработки 20 летнего. Только и всего.

Есть внетехнический момент:

Зачастую среди 30-летних встречаются очень серьезные ответственные люди, уже с семьей, которые предпочитают стабильность.

Для работодателя в этом есть свой интерес:

Archon

Или, что пожалуй более вероятно, возрастной джун, который после обучения остался возрастным джуном. И затраты на себя не отобьёт никогда.

Самый опасный специалист — не тот, который обучился и ушёл. Гораздо опаснее тот, который ничему не научился и остался. Он может научиться настолько хорошо маскироваться, что выводить на чистую воду его будут годами.

nrgian

Вы не верите в людей? Хех.

Я-то вам из реальной практики рассказываю:

Неспособные попадаются, но отсеяваются или на собеседовании или за первые пару недель.

От джуна ничего такого сверхкрутого и не требуется. Если человек вообще может программировать, то через полгода он вполне устойчиво приносит прибыль.

Безусловно, встречается.

Но это касается только тех фирм, где выполнено 2 условия:

работает на не ИТ бизнес

небольшой коллектив, где нет иерархии, где нет старших более опытных коллег, где все до единого джуны.

Acuna

Если «ничего не умею, но очень хочу программировать», то отсеют с вероятностью 99%, ибо учить никого нет возможности, ибо нанятый спец стоит денег, от него требуют за эти деньги соответствующих скиллов, идеальный вариант — если есть по меньшей мере год относительно свободного времени когда есть возможность тратить по 8-10 часов в день и взять нахрапом какой-нибудь сложный проект (теория без практики мертва, как известно). Не говорю что год вообще не работать, просто этот год должен быть на расслабоне в плане основной работы, чтобы можно было потратить день, два дня, неделю, на решение очередной задачи. Возможно этот проект в последствии вы просто выкините, это же просто практика. И благодаря этому в резюме вы можете написать хоть даже сениор, и уже сами решат сениор вы на самом деле или мидл, так что на самом деле никого не волнует что вы написали в резюме. Все-равно на собеседованиях вас будут гонять чисто по знаниям и умениям, если ранее область была не гуманитарной, можно неплохо так накачаться, никто и не заметит, а что до 30 лет не прогили — всем вообще все-равно, можно вообще нигде не работать, я вообще до 30 на фрилансе был, на 4 собеседованиях из пяти даже не спросили, на одном только спросили типа чем занимались, говорю фрилансил, брал проекты на заказ, и все, даже не спрашивают что за проекты, так как чаще всего они не являются публичными. Гуманитариям конечно за год до миддла вырасти думаю тяжеловато будет, но это уже от предрасположенности зависит, я сам читаю классику, в школе отличные сочинения писал, хотя сам разраб и ни на что не променяю свою работу.

nrgian

Если ты еще раздумываешь, а уже не начинаешь — то нет, не стоит.

dimm_ddr

Почему же? Мозги есть, скорее всего есть понимание какой-то области в которой работал раньше — это может быть преимуществом даже. Конкретно программистские скиллы на уровень чуть выше джуна можно подтянуть за полгода, понимание предметной области гораздо важнее.

potan

Если есть желание пойти в IT опыта и специальных знаний, лучше выбирать немейнстримную технологию. В мейнстриме конкуренция сеньеров такая, что юниоры ни кому не нужны. А если брать экзотику, то можно найти вакансию, где именно она сыграет решающее значение.

Jigglypuff Автор

С одной стороны да, а с другой — по немейнстримной технологии учебных материалов будет меньше.

Так что тут нужно балансировать.

Ну и рынок вакансий мониторить, чтобы понимать, что вот на этом стеке джуны нужны.

nrgian

Аналогично, вполне себе по делу, но, осторожно, с матом:

Вайти-до Или путь вайтишника

Age1mar

Статья хорошая, спасибо.

Замечу, что еще надо уметь оценивать свои силы, знания и умения. Со мной в учебных заведениях училось много ребят, которые так и не стали программистами. Многие до 2-3 курса не доучились.

Зря потратили время по сути.

Jigglypuff Автор

Да, справедливо. Другой вопрос, что это трудно сделать, пока не начнешь.

Akon32

Насколько я помню, в моём вузе не рекомендовали так делать, нагрузки и без работы очень высокие. Второй курс — самый хардкорный, и на нём как раз начинались предметы, до которых самоучки не доходят. Забить на них означает пропустить всю вузовскую фундаментальщину.

Но всё равно к 4-5 курсу все работали.

WeltRogg

Эмм, что за диаграмма. Знание + Опыт с Уверенностью так не коррелирует.

nrgian

Вряд ли вы учились тогда.

Если вам нужен диплом для галочки — да.

Если реальные знания — то работать можно смело начинать на 4-5 курсе, там уже ходишь по ВУЗУ и балду пинаешь просто.

На третьем — только в случае крайней нужды.

Но не раньше. Если речь идет о реальной учебе.

Но при этом хорошей практикой является работа внутри самого вашего факультета хоть с первого курса.

Jigglypuff Автор

Учился, и еще как. Не на оценки (хотя по тех.специальностям у меня преимущественно пятерки), но извлекая максимум знаний.

Было сложно, очень сложно временами, да.

Тем не менее, результат, в целом, себя окупил.

atomlib

Эффект Даннинга — Крюгера так не работает.

Исследование 1999 года этих двух людей утверждает, что с ростом компетенции растёт самооценка собственной компетенции. То есть в среднем люди с более высокой компетенцией оценивают себя выше, чем люди со средней компетенцией оценивают себя. Люди со средней компетенцией оценивают себя в среднем выше, чем люди с низкой компетенцией оценивают себя. При этом рост от низкой к высокой компетенции идёт без «ям».

В графическом виде это понять легче, чем на словах:

Научная работа Даннинга и Крюгера не делает оценок про конкретных людей, а только ведёт статистическое исследование. На графике участники побиты на квартили.

Исследование не говорит, что некомпетентные люди более самоуверенны, чем компетентные. В среднем выходит даже наоборот — компетентные и на деле эффективней, и оценивают себя выше, чем некомпетентные.

Единственное, что говорит исследование — люди с низкой компетенцией в среднем переоценивают свои силы.

Толкование исследования Даннинга и Крюгера иногда полностью отличается от его сути. К примеру, им часто пользуются, чтобы приуменьшать мнение людей, которые уверены в своей компетенции.

Другое исследование 2006 года с той же темой вообще имеет иные выводы:

С моей непрофессиональной точки зрения для обывателя все эти исследования полностью бесполезны и только вредны. Они лишь подтверждают собственные предвзятости: всегда можно найти некомпетентных людей, которые самоуверенны. Так сформируется паттерн мышления: самоуверенный — значит, плохо разбирается в том, о чём говорит, достаточно его только подловить на мелкой ошибке. Затем можно показать пальцем на человека, который допустил мелкую ошибку, но уверен в своих силах, и объявить его полностью некомпетентным и излишне самоуверенным.

Более корректное сравнение человека с низкой компетенцией, но высокой оценкой собственных сил — нечто подобное синдрому самозванца, но наоборот. Синдром самозванца — это речь про конкретного человека, а не статистическое сравнение.

nrgian

Дык это же не противоречие. Те люди просто сами думают, что компетентны. Но от этого не становятся компетентными. Возможно, это так и есть. А возможно — они только так думают.

Собственно и народная мудрость подтверждает: «Век живи, век учись, а дураком помрешь».

С ростом квалификации можно себя прошлого оценивать более объективно — и только тогда уже понимаешь, а каким самоуверенным балваном ты был, хотя по факту еще не знал всего, о чем столь уверенно болтал.

atomlib

Про рост компетенции и оценку себя на протяжении жизни исследование Даннинга и Крюгера вообще ничего не говорит. Его проводили на группе студентов. Их жизненный путь не отслеживали.

nrgian

Какую же однозначно разную компетенцию на них можно было отследить?

atomlib

Им дали опросники с различными наборами вопросов. К примеру, с вопросами по английской грамматике.

MacIn

Еще есть чит: пробиться в региональный ВУЗ попроще, а потом переводиться в именитый. Надо себя зарекомендовать реальной работой и найти «покупателя».