Осталось менее суток до начала продаж новых процессоров AMD EPYC™ Rome. В этой статье мы решили вспомнить, с чего начиналась история соперничества двух крупнейших производителей CPU.

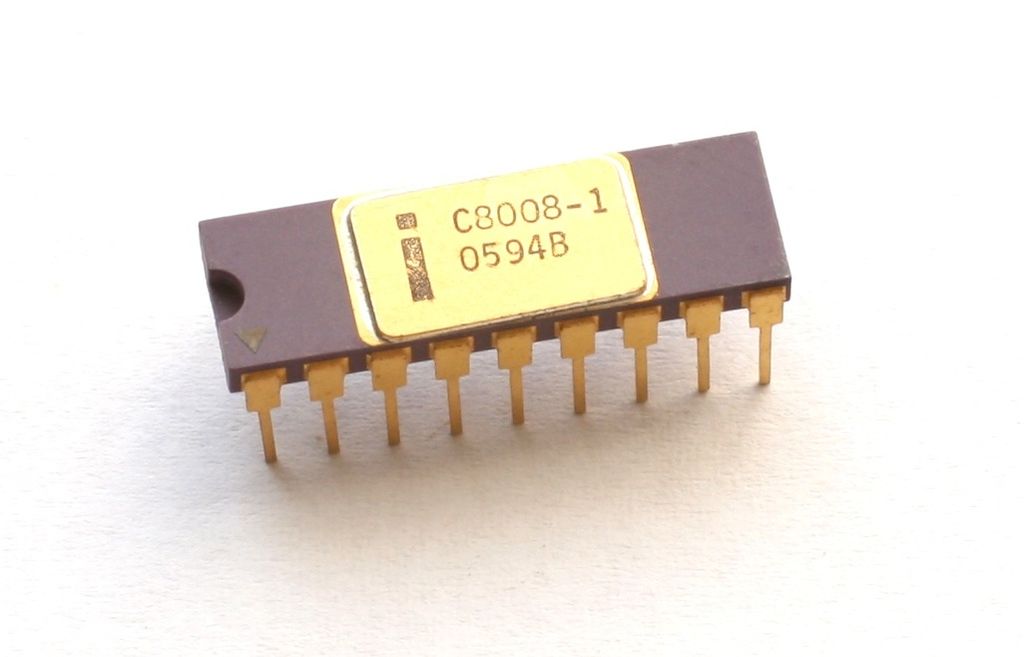

Первым 8-битным коммерчески доступным процессором в мире стал Intel® i8008, выпущенный в 1972 году. Процессор имел тактовую частоту в 200 кГц, был выполнен по 10 мкм (10000 нм) технологическому процессу и предназначался для «продвинутых» калькуляторов, терминалов ввода-вывода и автоматов бутылочного разлива.

В 1974 году этот процессор стал основой для микрокомпьютера Mark-8, представленного в виде DIY-проекта на обложке журнала Radio-Electronics. Автор проекта, Джонатан Титус, предлагал всем желающим буклет стоимостью 5 долларов, содержащий рисунки проводников печатных плат и описание процесса сборки. Вскоре на свет появился похожий проект персонального микрокомпьютера Altair 8800, созданного компанией MITS (Micro Instrumentation and Telemetry Systems).

Начало соперничества

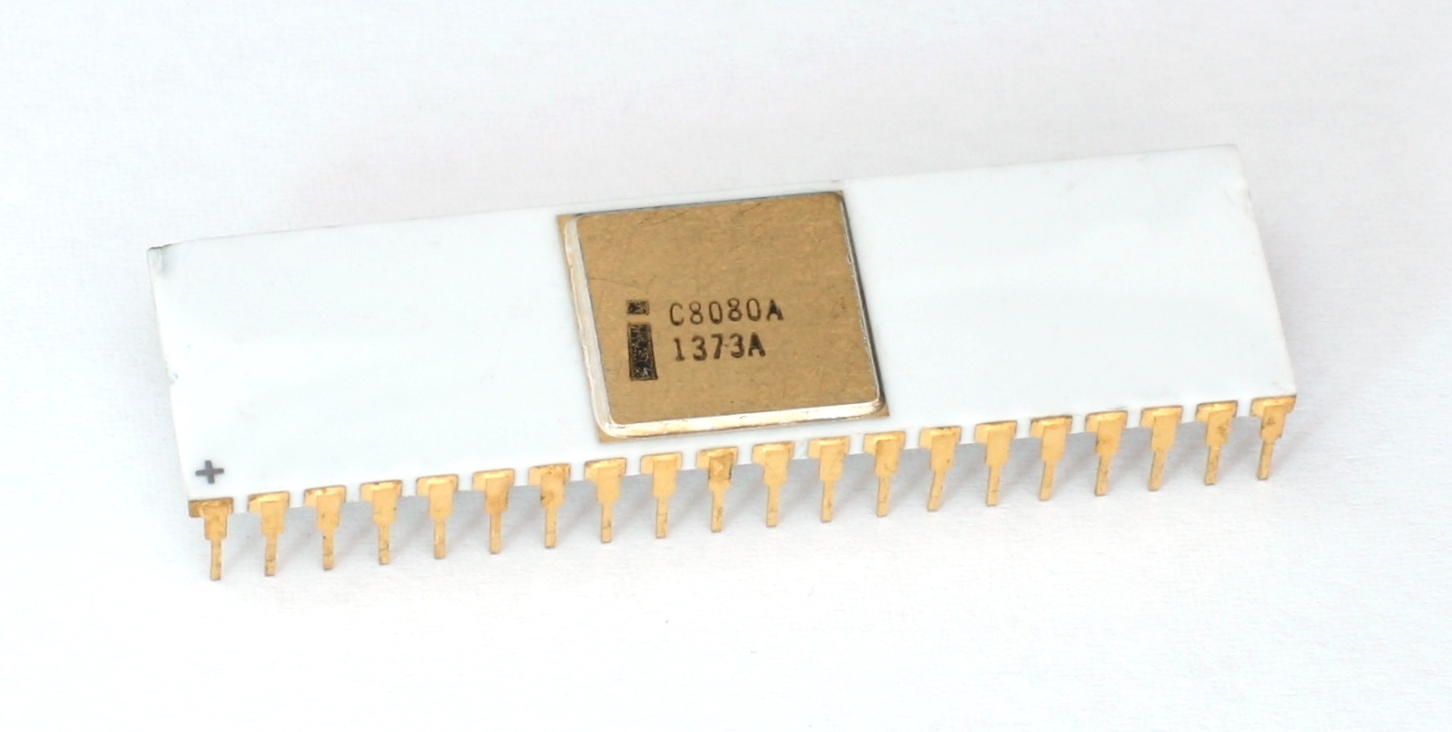

Спустя 2 года после создания i8008 Intel выпустила свой новый чип — i8080, основанный на усовершенствованной архитектуре i8008 и выполненный по 6 мкм (6000 нм) технологическому процессу. Этот процессор был примерно в 10 раз быстрее предшественника (тактовая частота 2 МГц) и получил более развитую систему команд.

Реверс-инжиниринг процессора Intel® i8080, выполненный тремя талантливыми инженерами — Шоном и Кимом Хейли, а также Джеем Кумаром, привел к созданию модифицированного клона, получившего название AMD AM9080.

Вначале AMD Am9080 выпускался без лицензии, однако позже было заключено лицензионное соглашение с Intel. Таким образом обе компании получили преимущество на рынках чипов, поскольку покупатели старались избежать возможной зависимости от единого поставщика. Первые же продажи были крайне выгодными, поскольку себестоимость производства составляла 50 центов, а сами чипы активно покупались военными по 700 долларов за штуку.

После этого Ким Хейли решил попробовать свои силы в реверс-инжиниринге микросхемы памяти Intel® EPROM 1702. На тот момент это была самая прогрессивная технология постоянной памяти. Затея удалась лишь частично — созданный клон хранил данные только 3 недели при комнатной температуре.

Разломав множество чипов и основываясь на своих знаниях химии, Ким сделал вывод, что без знания точной температуры роста оксида будет невозможно достичь заявленных показателей Intel (10 лет при 85 градусах). Проявив талант социальной инженерии, он позвонил на производство Intel и спросил, на какой температуре работают их печи. Удивительно, но ему без колебаний сообщили точную цифру — 830 градусов. Бинго! Разумеется, подобные трюки не могли не повлечь за собой негативных последствий.

Первый судебный процесс

В начале 1981 года Intel готовились к заключению контракта на производство процессоров с IBM, крупнейшим на тот момент производителем компьютеров в мире. Сама Intel еще не обладала достаточными производственными мощностями для закрытия потребностей IBM, поэтому, чтобы не потерять контракт, пришлось пойти на компромисс. Этим компромиссом стало лицензионное соглашение между Intel и AMD, что позволило последней начать производство клонов Intel® 8086, 80186 и 80286.

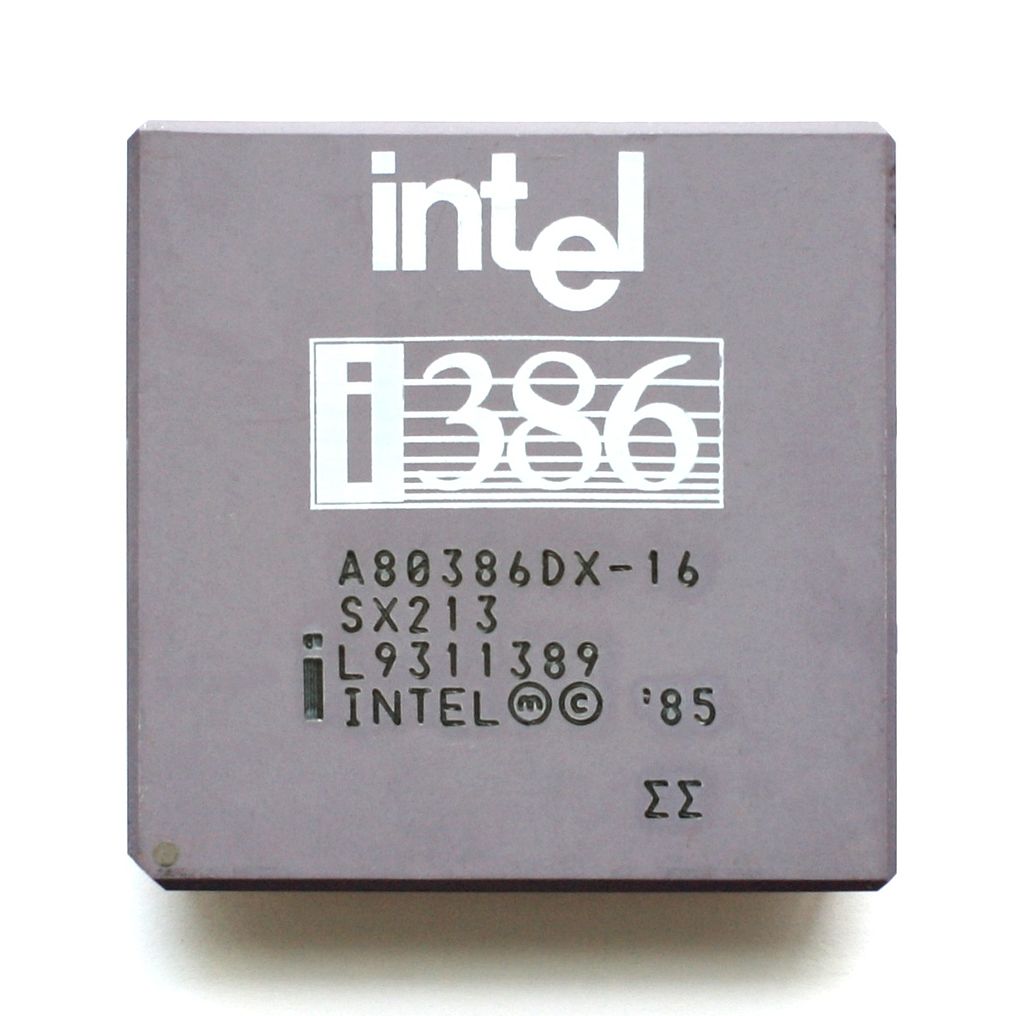

Спустя 4 года на рынке процессоров с архитектурой x86 был представлен новейший Intel® 80386 с тактовой частотой 33 МГц и выполненный по 1 мкм (1000 нм) технологическому процессу. AMD в это время также готовили аналогичный чип под названием Am386™, однако выпуск был отложен на неопределенный срок из-за категорического отказа Intel предоставлять данные о технологии в рамках лицензионного соглашения. Это и стало поводом для обращения в суд.

В рамках судебного процесса Intel пыталась доказать, что условия соглашения распространяются только на процессоры предыдущих поколений, выпущенных до 80386. AMD в свою очередь настаивала на том, что условия соглашения позволяют ей не только воспроизводить 80386, но и будущие модели на базе архитектуры x86.

Судебные разбирательства затянулись на несколько лет и завершились победой AMD (Intel выплатила AMD 1 млрд долларов). Доверительным отношениям между компаниями настал конец, а Am386™ вышел только в 1991 году. Тем не менее, процессор был очень востребован, поскольку работал на более высокой частоте, чем оригинал (40 МГц против 33 МГц).

Развитие конкуренции

Первым процессором в мире, основанным на гибридном CISC-RISC-ядре и имеющим математический сопроцессор (FPU) непосредственно на том же кристалле, стал Intel® 80486. FPU позволил серьезно ускорять операции с плавающей точкой, снимая нагрузку с CPU. Еще одной инновацией стало внедрение конвейерного механизма выполнения инструкций, что также увеличивало производительность. Размер одного элемента был от 600 до 1000 нм, а на кристалле размещалось уже от 0,9 до 1,6 млн транзисторов.

AMD в свою очередь представила полный функциональный аналог под названием Am486 с использованием микрокода Intel® 80386 и сопроцессора Intel® 80287. Это обстоятельство стало поводом для многочисленных судебных разбирательств. Судебное решение от 1992 года подтвердило, что AMD нарушила авторские права в отношении микрокода FPU 80287, после чего компания приступила к разработке собственного микрокода.

Дальнейшие судебные процессы то подтверждали, то опровергали права AMD на использование микрокодов Intel®. Окончательную точку в этих вопросах поставил верховный суд штата Калифорния, признав незаконным право компании AMD использовать микрокод 80386. Итогом стало подписание соглашения между обеими компаниями, что все же позволило AMD производить и продавать процессоры, содержащие микрокод 80287, 80386 и 80486.

Остальные игроки на рынке x86, такие как Cyrix, Texas Instruments и UMC также стремились повторить успех Intel, выпуская функциональные аналоги чипа 80486. Так или иначе им это не удалось. UMC выбыла из гонки после судебного запрета продажи своего Green CPU на территории США. Cyrix не удалось заключить выгодные контракты с крупными сборщиками, а также велись судебные тяжбы с Intel относительно эксплуатации патентованных технологий. Таким образом, лидерами рынка x86 оставались только Intel и AMD.

Наращивание темпов

Стремясь завоевать первенство, и Intel, и AMD старались достичь максимальной производительности и скорости. Так AMD первой в мире преодолела планку в 1 ГГц, выпустив свой Athlon™ (37 млн транзисторов, 130 нм) на ядре Thunderbird. На этом этапе «гонки» Intel имела проблемы с нестабильностью кэша второго уровня у своего Pentium® III на ядре Coppermine, что и вызвало задержку выпуска продукта.

Интересный факт — название Athlon пришло из древнегреческого языка и может переводиться как «соревнование» или «место боя, арена».Такими же успешными этапами стали для AMD выпуск двухъядерного процессора Athlon™ X2 (90 нм), а спустя 2 года Quad-Core Opteron™ (65 нм), где все 4 ядра выращены на одном кристалле, а не представляют собой сборку из 2 кристаллов по 2 ядра в каждом. В тоже время Intel выпускает свои знаменитые Core™ 2 Duo и Core™ 2 Quad, выполненные по 65 нм технологическому процессу.

Вместе с увеличением тактовых частот и увеличением количества ядер остро встал вопрос об освоении новых технологических процессов, а также выхода на другие рынки. Крупнейшей сделкой корпорации AMD стала покупка ATI Technologies за 5,4 млрд долларов. Таким образом, AMD вышла на рынок графических ускорителей и стала основным конкурентом Nvidia. Intel же в свою очередь приобрела одно из подразделений Texas Instruments, а также компанию Altera за 16,7 млрд долларов. Результатом стал выход на рынок программируемых логических интегральных схем и SoC для потребительской электроники.

Примечательным фактом является то, что с 2009 года AMD отказалась от собственного производства, сосредоточившись исключительно на разработке. Современные процессоры AMD выпускаются на производственных мощностях компаний GlobalFoundries и TSMC. Intel, напротив, продолжает развивать собственные производственные мощности по производству полупроводниковых элементов.

С 2018 года помимо прямой конкуренции у обеих компаний появились и совместные проекты. Ярким примером стал выпуск процессоров Intel® Core™ 8-го поколения с интегрированной графикой AMD Radeon™ RX Vega M, объединив таким образом сильные стороны обеих компаний. Такое решение позволит уменьшить размеры ноутбуков и мини-компьютеров, одновременно увеличивая производительность и время автономной работы.

Заключение

За всю историю существования обеих компаний было множество эпизодов разногласий и взаимных претензий. Борьба за лидерство шла непрерывно и продолжается по настоящий момент. В этом году мы увидели серьезное обновление линейки Intel® Xeon® Scalable Processors, о чем уже рассказывали в нашем блоге, и вот пришла пора очередь AMD выйти на сцену.

Уже совсем скоро новые процессоры AMD EPYC™ Rome появятся в нашей лаборатории. Узнайте об их поступлении первыми.

Комментарии (29)

RamusAkaRami

07.08.2019 16:57Интересная статейка, но только вот под конец статьи, начиная с «Наращивание темпов», интересной информации чем дальше тем меньше… Нет ни слова о неудачных попытках Intel сменить сокет на слот и т.п. неудачи, которые достаточно заметно тормозили развитие их процессоров. А потом её вообще не стало…

drWhy

08.08.2019 09:24… о неудачных попытках Intel сменить сокет на слот

Ладно Intel, а AMD? При том, что socket A, (естественно) был не совместим с интеловским, но он тоже был.

Радует то, что второй производитель всё же не так злоупотребляет терпением пользователей и не меняет сокет на каждыйчих-чих-чихтик-так-так.

dimkrayan

08.08.2019 10:59имхо, это пока они просто не могут себе этого позволить. Захватят долю рынка побольше — тогда и посмотрим.

И тем не менее, с pcie4 они всех прокинули, хотя многие материнки на старых чипсетах были к нему готовы.

BaLaMuTt

09.08.2019 07:51socket A, (естественно) был не совместим с интеловским

частично был совместим. На него системы охлаждения те же что и на 370-й сокет интела вставали. Вот потом начиная с 754 и 478 да, полная несовместимость.

drWhy

09.08.2019 09:51Собирался написать Slot A, ошибся.

Системы охлаждения — отдельная боль. Защёлки «быстрого монтажа» от Intel зачастую промахиваются и неправильно фиксируются (что остаётся незамеченным), а от хронического перегрева пластик становится хрупким. У AMD чуть лучше, но тонкий металл прижимной пружины нередко отламывает выступ на пластиковой рамке. Плюс постоянное изменение габаритов отверстий.

Единственно годный крепёж у серверных кулеров — сквозной винт + прижимные гайки с пружинами. Для нелюбителей снимать матринку для установки бэкплейта можно было сделать быстрый монтаж четырёх отдельных стоек с последующим притягиванием кулера.

Новые сокеты a'la Ryzen пока не пробовал, но судя по тенденции поставлять зажимной ключ с процессором, через пару сокетов понадобится гидравлика для установки процессора в сокет.

Harbour

08.08.2019 11:10ага, чего только штеуду стоил мертворожденный итаниум — они до сих пор платят с каждого проца AMD за использование инструкций amd64, потому как конкретно обкакались в свое время с собственной реализацией. основная проблема интела — в тупом и жадном менеджменте, яркий показатель — это отказ от производства собственной линейки ARM процессоров как безперспективных… за пару лет до выхода первого Android телефона ;) ну а если говорить о сделке AMD + ATI, то имеет смысл упомянуть, что интел в свое время купила и успешно похоронила S3, которая конечно не была так крута как ATI, но и смерти от руки штеуда никак не заслуживала.

Есть мнение, что их инженеры научились делать микросхемы, но так и не научились проектировать сложные вычислительные системы. AMD доказывает это каждый божий год разрабатывая действительно новые архитектуры, а не подкрашивает давно умерший 8086 ;)

drWhy

08.08.2019 12:14… отказ от производства собственной линейки ARM процессоров как безперспективных…

Ну когда-то они в принципе микропроцессорами заниматься не хотели, считая их бесперспективными и получая хорошую прибыль от производства микросхем памяти.

Потом родили флеш-память и умудрились не похоронить направление.

Потом создали собственый 3D ускоритель (ещё до покупки S3). Похоронили. Много позже вернулись к затее в виде интегрированного (и неплохого) видеоядра. При этом наиболее мощное видео зачем-то интегрируется только в топовые процессоры, которым оно часто не нужно либо в принципе, либо неинтересно ввиду наличия производительной внешней видеокарты.

Теперь Intel со встроенным Radeon. А мне вот нужен холодный Atom, но с Iris'ом, да чтобы поддержку новых кодеков можно было добавлять апдейтом микрокода, а не тотальным апгрейдом…

Harbour

08.08.2019 13:13Ну да, внешняя видеокарта уже роскошь в наши дни. Встроенное видео вполне себе востребовано на мобильных устройствах (те же лаптопы/планшеты) и на десктопе, если там не нужна крутая графика, вопрос в стабильно профессиональном умении делать это доступным (т.е. дешевым) и эффективным. Про список хоть каких-то h/w кодеков можно забыть пока идет патентная война всех и вся, а так оно как-то работает и с применением GPU acceleration, в том числе и с микрокодом (VideoCore oт BCM). Atom не нужен в принципе — слишком дорогой и слишком никакой в бенчмарках. А с широким распространением ARM решений для mobile/десктопа (хромобуки, лэптопы) с ценой в районе $200 шансов у штеуда на этом поприще нет никаких.

drWhy

08.08.2019 14:58Atom не нужен в принципе — слишком дорогой и слишком никакой в бенчмарках.

Atom/Celeron/Pentium/Xeon [Silver/Gold/Platinum/Renium/Kryptonite] это всё про маркетинг, современный шестиватный Celeron заметно проворнее древнего ставатного Pentium.

70$ за материнку с интегрированным 4-х ядерным Celeron, аппаратным декодированием видео 4k, аппаратной виртуализацией не кажется слишком дорого.

А вот для 3D имеющегося осколка видеоядра действительно маловато. Увеличение количества вычислительных блоков и, особенно, объёма кеша (который у Iris Graphics может использоваться как для нужд GPU, так и в качестве кеша CPU L4) заметно подняли бы производительность в 3D при сохранении теплового пакета, ведь частоты gpu низкие и не требуют высоких напряжений.

Пришествия ARM хотя бы в ноутбучный сегмент, похоже, придётся ещё подождать. Как и полной программной совместимости с x86/64, и интегрированного производительного 3D. И по пути ARM может погорячеть и подорожать.

Harbour

08.08.2019 16:34ARM как бы уже пришел в ноутбучный сегмент (Qualcomm 8cx) и без болезни ниеому ненужной совместимости, так как приложения уже давно деплоятся в маркет сразу под все платформы — armv7/arm64/x86, и юзер ставит себе то что пожелает. Только вот расклад по девайсам (статистика 2017 года) 98.1% ARM, а Intel x86 всего 1.7%. Похоже что теперь штеуду придется учиться эмулировать ARM, кто запускал Android armv7 эмулятор — меня поймет.

BaLaMuTt

09.08.2019 09:41Обычная интеловская интеграшка в плане графической производительности то ещё днище в сравнении с интегрированным видео AMD. А ириска вообще не их разработка изначально.

drWhy

09.08.2019 10:31А ириска вообще не их разработка изначально.

Не знал, где почитать подскажете? В любом случае это непринципиально, корпорации скупали и продолжат скупать IP, наверно это нормально.

Полагаю, ирис от не-ириса отличается принципиально только наличием кеша, и менее принципиально — количеством блоков.

То, что видеоядро от компании, специализирующейся на их разработке, лучше такового от разработчика процессоров неудивительно. Но есть нюансы — драйвера и поддержка софтом (3D, CAD...). Использовать видеоядро AMD для ускорения сложнее, встроенное Intel часто подхватывается сразу без шаманства. Вероятно, вопрос времени.

Также немаловажен тепловой пакет, как исходный, так и достижимый при снижении частот/напряжений. Условно, задача получить аппаратное ускорение при пассивном охлаждении.

quwy

07.08.2019 21:48Не мешало бы подробнее написать про гонку гигагерц и ее последствия.

Например, Intel сделала ставку на неэффективную архитектуру NetBurst, которая на рекламных проспектах щеголяла тремя с гаком гигагерцами, а на практике была очень медленной и горячей. В итоге им пришлось откатиться на архитектуру PIII/PM и на ее базе пилить Core.

В то же время AMD решила воскресить уже было подзабытый Pentium Rating под новым именем Performance Rating. В соответствии с ним, в названии процессора вместо реальной частоты фигурировало некое число, условно соответствующее частоте конкурента при близкой производительности. Естественно, это число было больше реальной частоты процессора, что сбивало с толку и раздражало потребителей. Да и методика вычисления этого рейтинга вызывала вопросы.

drWhy

08.08.2019 09:34архитектуру NetBurst… была очень медленной и горячей

Зато она гналась по шине, линейно увеличивая производительность. Попробуйте сейчас разогнать шину больше 2%. Зато множитель 50 :)

При этом множитель можно было снизить до разумных величин, и, снизив напряжение питания на 30%, получить быстрый и холодный процессор. Такое ощущение осталось, что со времён NetBurst все процессоры работают в режиме заводского разгона.

Dr_Faksov

08.08.2019 06:43И как должно быть, бесит Intel тот факт, что они выпускают процессоры с архитектурой AMD64…

Wernisag

08.08.2019 10:42Интел же как раз этот спор в суде и выиграла. С тех самых времен amd64 переименован в x64. Ну, а указание где либо архитектуры amd64 или дань истории, или просто не знание этой самой истории.

Harbour

08.08.2019 18:26Интересно услышать откуда такая инфа и получить ссылку на решение суда, как минимум wikipedia с этим не согласна. В суде можно оспаривать только то что лицензировано и сделано самой компанией. Дело в том что Интел до сих пор платит AMD за свой каждый проданный проц именно за использование инструкций amd64, так как их вариант с EMT64 потерпел чертовское фиаско и умер не родившись.

1MK-Ultra

08.08.2019 12:12Забыли упомянуть о Transmeta Crusoe

drWhy

08.08.2019 12:24Crusoe не пропал бесследно, технология морфинга как раз таки породила Itanium и используется во всех современных процессорах.

Забавно, недавно попался древний субноутбук Sony VAIO на Crusoe — замечательная машинка, на 256 МБ ОЗУ летает XP и довольно бодро воспроизводится видео 720p.

kemko

Воскресная схватка двух йокодзун!

drWhy