Сам процесс начался с понимания системы в общем виде, об этом писали здесь уже много раз: назначение системы, требования к питанию, требования к защите от пыли, влажности и др. Сначала заказчик сам рассказывает чтобы он хотел с функциональной точки зрения от устройства, потом мы опрашиваем его, задаем вопросы до тех пор пока у заказчика не начинает возникать раздражение:), ему кажется, что детали о которых мы спрашиваем само собой разумеющиеся вещи, но дело в том, что дешевле выяснить все детали заранее, чем потом либо делать проект за бесценок, либо портить отношения с заказчиком. Естественно, в очень крупных проектах начальному проектированию и составлению всех требований уделяется огромное внимание, потому что по-другом никак.

Обычно для небольшого проекта мы делаем следующие шаги:

1) Составление детализированного технического задания, несколько итераций

2) Подписание договора

Описана стоимость работа, описаны сроки и иные условия

3) Подписание акта приема работ

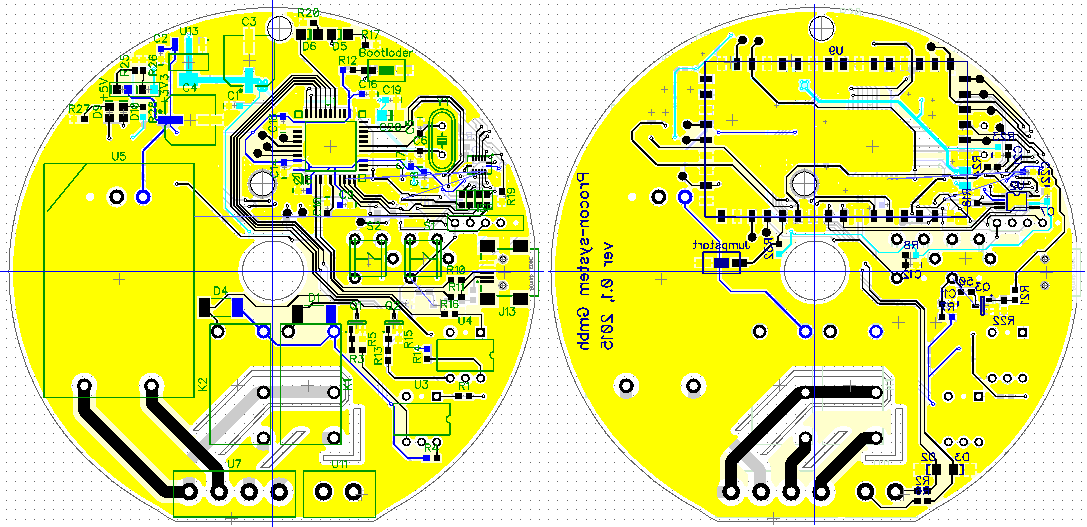

Здесь и далее мы описываем проект розетки, которая монтируется в стену и может программироваться удаленно через Wi-Fi в среде Arduino, как Arduino Yun. Разрабатывать ПО для прибора не требовалось. Сам Yun Wi-Fi модуль это закрытая разработка Arduino, но существует полностью совместимый с Arduino Yun модуль, который называется Dragino HE на базе которого мы и делали устройство.

Сначала прилично по времени согласовывали с заказчиком делали проекта: сколько должно быть кнопок, входов, выходов, какие должны быть реле. Стоял вопрос прохождения сертификации. Спроектировали плату, заказали, затем, наконец, они были изготовлены и пришли к нам в офис.

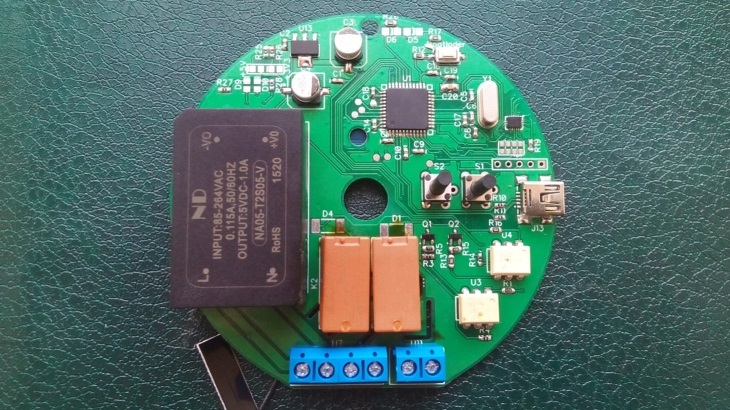

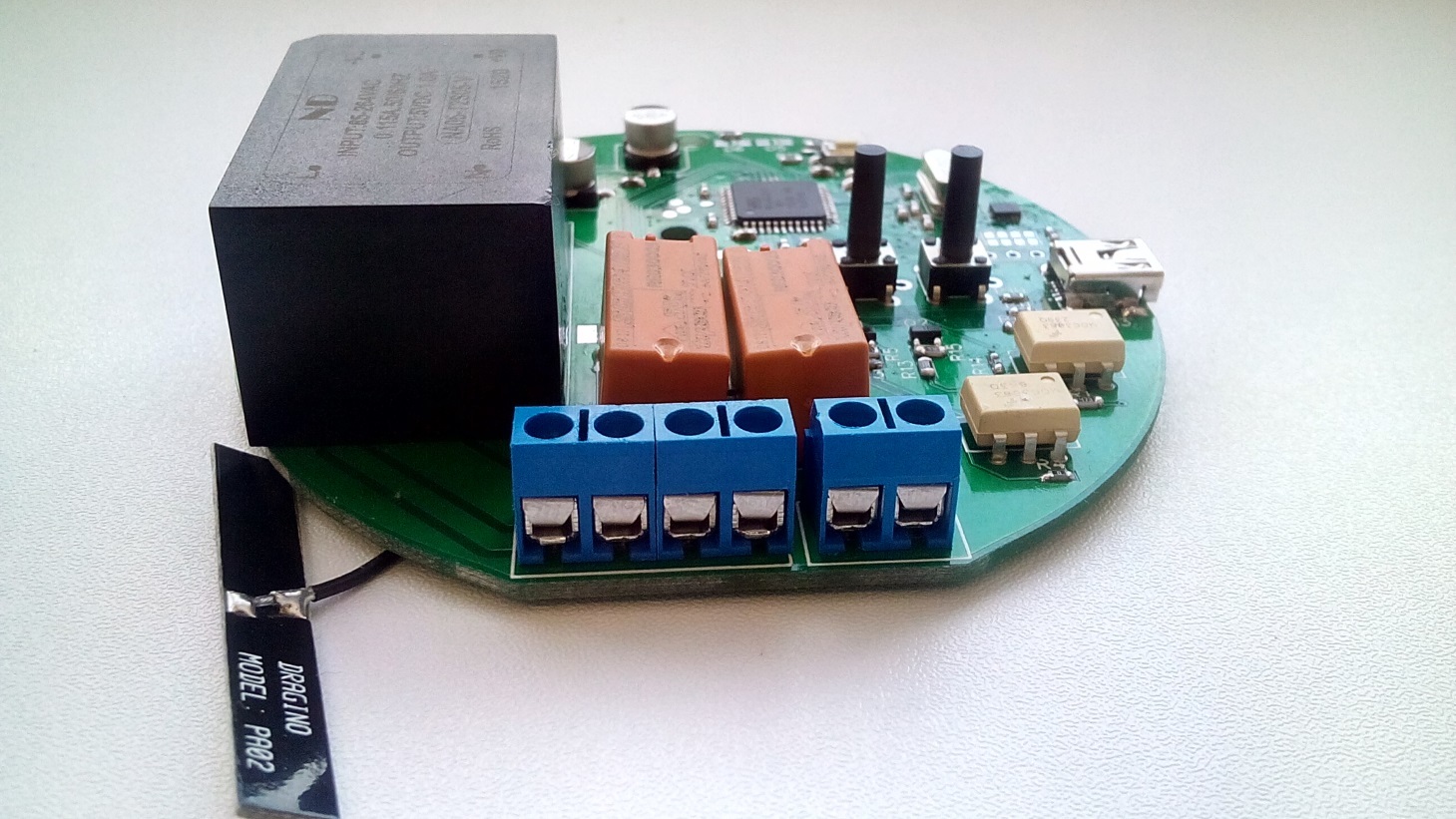

Следующий этап монтаж, обычно мы отдаем специализированной фирме делать монтаж, т. к. программистам лучше этим не заниматься самостоятельно. Когда все готово — платы выглядят так.

Мы прошили в плату бутлоадер Arduino, так чтобы заказчик мог работать с девайсом как с обычным Arduino Yun модулем. Протестировали устройства и передали эти 10 розеток заказчику.

UPD: предвкушая вопросы — права на проект принадлежать нам. Поэтому мы вправе светить его здесь.

Только зарегистрированные пользователи могут участвовать в опросе. Войдите, пожалуйста.

Комментарии (97)

PTM

26.04.2016 08:16А электрическую прочность выдержат?

avrfun

26.04.2016 08:21Каждое реле рассчитано на 6А при 220В, такое было требование. На плате в местах контактов реле вырезаны отверстия против пробоя.

Izy125

26.04.2016 08:29а толщина меди и ширина дорожек?

Насколько стабильна прошивка через Wi-Fi?

avrfun

26.04.2016 08:4435mil толщина меди, ширина дорожки 2мм

Со стабильностью проблем не было.

Izy125

26.04.2016 08:54+3а проверку на нагрузку делали? 2 мм при 6 А сгорят бодро и весело…

avrfun

26.04.2016 08:58не знаю, как вы считали, но при токе 6А дорожки даже сильно не нагреются…

olartamonov

26.04.2016 10:33Тут 1,5 мм дорожки? Вообще сатурновский калькулятор мне говорит, что при 6 А и меди 35 мкм они нагреются примерно на 40 градусов, что вообще не то чтобы мало.

А чтобы они не грелись, надо было освободить их от маски и залудить.

Karlson_rwa

26.04.2016 11:34Это не сильно поможет.

olartamonov

26.04.2016 12:18+1На 6 А? Прекрасно поможет, лужение увеличит сечение проводника в разы.

Совсем хорошо, конечно, ещё кусок проволоки по нему пустить.

Karlson_rwa

26.04.2016 14:35-1http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=23084

Только, прежде, чем продолжать спор, пожалуйста, прочитайте всю тему.

olartamonov

26.04.2016 14:38+2Все три страницы — и найти в них что-то, что вы не можете сформулировать словами? А если я не найду то, не знаю что, то вы меня отправите читать их снова и снова, пока я не найду то, не знаю что? А если я найду что-то, не знаю что, но не соглашусь, то мне надо будет оспаривать это там или здесь, и если здесь, то как я узнаю, что то, что я нашёл, но не согласился, это то, что вы отправили меня искать?

А главное — вы мне хотите сказать, что ПОС-63 не является проводником, что ли?

Karlson_rwa

26.04.2016 14:45-2Там всего 4 страницы увлекательного обсуждения между Инженерами проблемы покрытия трасс припоем.

И спорить я с Вами не собираюсь — сбавьте обороты, пожалуйста.

olartamonov

26.04.2016 14:53Понимаете ли, проблема тепловыделения заключается в сопротивлении медной дорожки (это надо пояснять?).

Наплавляя на на медную дорожку слой ПОС-63, мы подключаем параллельно дорожке сопротивление припоя (это надо пояснять?).

В результате итоговое сопротивление уменьшается (это надо пояснять?).

Пропорционально ему уменьшается тепловыделение (это надо пояснять?).

И вот уже вместо +40 °С на чистой дорожке мы имеем +25 °С или +30 °С или что-то около того.

Как нетрудно заметить, это довольно неплохое улучшение характеристик дорожки.

С каким конкретно из этих утверждений лично вы не согласны?

Karlson_rwa

26.04.2016 14:58-5Послушайте, Олег: если Вам влом читать — так и скажите. Еще раз, спорить с Вами у меня нет никакого желания. Если Вас кто-то укусил сегодня, то это Ваши личные трудности и не надо их выливать сюда в тоннах сарказма. Просто почитайте обсуждение на электрониксе.

Если вкратце — существенного улучшения припой не дает. Особенно если паять не волной, а оплавлением.

olartamonov

26.04.2016 15:02+2Понимаете ли, мне читать не лень, но каждый раз, когда я встречаюсь с деревом системы «читайте устав, там всё сказано», я пытаюсь добиться ответа непосредственно от дерева, а не от устава.

Хотя бы потому, что мне интересно, почему вам так сложно сказать что-то конкретное от своего лица. Потому что вы боитесь, что не сможете это потом обосновать?

По вашей ссылке рассчитанное улучшение при слое припоя 0,5 мм и меди 35 мкм — в полтора раза.

Это — несущественное?

Vooon

26.04.2016 15:06EEVblog #317 — PCB Tinning Myth Busting.

ИМХО лучше сделать дорожки шире и оставить под маской, тем более что на них 220.

olartamonov

26.04.2016 15:09Маска от 220 В никак не поможет, у неё должных изолирующих свойств нет из-за ничтожной толщины.

Поэтому лучше и дорожки сделать шире, и от маски их открыть, потом облудив — но ширину можно увеличивать лишь до определённого предела (хотя у авторов постав раза в полтора можно легко). Маску же оставить только между дорожками.

Foolleren

26.04.2016 16:04кстати, там есть и фотки бп с фрезеровкой там где она явна не от пробоя.

olartamonov

26.04.2016 17:46Эта?

http://electronix.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=17506

На полосе без маски прорезь — между первичкой и изолированной от неё вторичкой; эта изоляция рассчитана минимум на 1,5 кВ, а вообще-то и выше. Вертикальные прорези левее — между высоковольтными дорожками первички, на которых до 370 В может быть.

Foolleren

26.04.2016 18:24прорези правее вполне оправданы они на дорожках до фильтра вч помех, по пыли вч помеха вполне может пойти на схему и выбить её, после диодного моста расстояние между дорожками вообще никакой а там будет все а вот прорези ниже трансформатором у меня вызывают у меня стойкие ощущения что не от пробоя, да и вообще там обратная связь между выско- и низковольтной частью на конденсаторе вместо оптрона XD.

хотя тут может и не быть глубинного смысла а банальная перестраховка как бронеливчик в ММО.

olartamonov

26.04.2016 18:28Вы написали набор слов, который начисто лишён смысла.

А также, замечу, знаков препинания.

а вот прорези ниже трансформатором у меня вызывают у меня стойкие ощущения что не от пробоя

Удивительно, но это как раз то место, в котором прорезь практически необходима — и именно от пробоя. Потому что это гальваническая развязка первички и вторички — и если предполагается, что живой человек может вторички касаться, то эта развязка рассчитывается на несколько киловольт. Поэтому в БП под оптроном прорезь есть примерно всегда.

Foolleren

26.04.2016 18:33В этом и суть — отпрона нет, зато есть конденсатор под которым прорези нет, там ещё есть места где расстояние между первичкой и вторичной меньше

(конечно между дорожек а не на дорожках)

olartamonov

26.04.2016 18:37Вы мне пытаетесь сказать, что у разработчиков данного БП кривые руки? Так я не спорю.

Или что эти прорези не для изоляции на 3 кВ нужны, а для чего-то другого, мистического, типа розовых единорогов или «проходу помехи ВЧ по пыли»?

Foolleren

26.04.2016 18:513 киловольт там и рядом нет, максимум 450.

olartamonov

26.04.2016 19:51Беседа с вами — это непрекращающийся фейспалм. Я надеюсь, хотя бы вы — не разработчик электроники?

Я не сказал, что там есть 3 кВ. Я сказал, что изоляция рассчитывается на 3 кВ. Потому что если вы хотите соответствовать какому-нибудь IEC 60950-1 «Information technology equipment – Safety», то, внезапно, для устройств с питанием от 230 VAC он требует электрическую прочность изоляции не менее 1500 Vrms.

PTM

26.04.2016 20:53Если мне память не изменяет, то по российскому госту на бытовые устройства, относящиеся к электрическим соединителям типа «розетка» прочность изоляции проверяют 2кВ если устройство рассчитано на напряжение более 130В

olartamonov

26.04.2016 21:37В российской системе нормативов за основу берутся документы IEC.

Если говорить конкретно про штуку из поста, то требования — по ГОСТ МЭК 730-1-95 («Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения»), электрическая прочность 1250 В для основной изоляции и 2500 В для дополнительной изоляции. Это среднеквадратичные значения.

Для блоков питания требования немного жёстче, там 1500 В среднеквадратичного, то есть уже больше 2 кВ в пике. Поэтому изоляцию делают с расчётом на 3 кВ.

Конкретно в этом ужасе, который авторы поста спроектировали, нормативную изоляцию можно внешним корпусом обеспечить (USB придётся выкинуть, конечно, но я не очень понимаю, на черта он в розетке), но даже с этим у них проблема не только с электробезопасностью — у них банально между проводниками под сетевыми 230 Vrms (265 Vrms max, > 370 Vpeak) и земляным полигоном примерно 0,8 мм, это примерно 300 В по старому доброму ГОСТ 23751-86 «Платы печатные». То есть вообще-то на пределе — и главное, абсолютно ничто не мешает убрать полигон из высоковольтной части вообще, он там тупо не нужен. Минимум полтора миллиметра (прочность порядка 450 В по ГОСТ) в таких случаях принято делать, а лучше — два (600 В).

Зато вместо этого куча красивой и бессмысленной фрезеровки.

PTM

27.04.2016 07:50Это хорошо, но я имел ввиду

ГОСТ Р 51322.1-2011

п.17.2

olartamonov

27.04.2016 09:21Устройство на фото не является штепсельным соединителем ;)

PTM

27.04.2016 17:08опять же в старой версии этого госта были не только штепсели но и прочие устройства управления.

Karlson_rwa

27.04.2016 10:06При чем тут устав? Я привел ссылку для того, чтобы Вы могли ознакомиться с развитием дискуссии, поскольку выводы участников неоднозначны.

Мне не сложно сказать. Я не люблю что-то пересказывать, когда можно просто указать, где именно посмотреть.

Да, не существенное. Потому что, чтобы положить 0,5мм припоя, надо делать нереально толстый трафарет (или многоуровневый, что удорожает его и усложняет процесс нанесения пасты) или после пайки оплавлением дополнительно сажать дядю Васю вручную наносить припой, что в промышленных масштабах не самая лучшая идея.

olartamonov

27.04.2016 10:14(аккуратно) Если вы, увлёкшись развитием дискуссии инженеров, не заметили, то вообще-то на этих дорожках расположены ровно два компонента — электромагнитное реле и винтовой клеммник, что лично для меня ставит под сомнение тот факт, что они монтируются с помощью оплавления.

Говоря проще — пока они выпускают меньше десятков тысяч штук этих хреновин, там уже сидит дядя Вася, который тыкает своим паялом в реле и клеммы, вручную нанося на них припой.

И да, боюсь, расчёт сопротивления слоя ПОС-63 заданной толщины для меня — более чем однозначен.

migelle74

27.04.2016 11:01+1Читаю его расчеты из поста:

Rмедь=0,0168*0,01/(0,035*1)=0,0048 Ом;

Rпос=0,14*0,01/(0,5*1)=0,0028 Ом.

Rсум=0,0018 Ом

Насколько я понимаю, сопротивление уменьшилось не в полтора, а в 2.6 раза.

olartamonov

27.04.2016 11:22Да, действительно. Там автор написал «в полтора раза» словами, у меня, дурака, глаз за это и зацепился.

vvmk

26.04.2016 08:49+6В чем смысл этой фрезеровки, если рядом тот же полигон рядом с той же дорожкой?

Тут бы заливку полигоном вообще убрать, а фрезеровку оставить

PTM

26.04.2016 08:572000В на 2минуты. покажут слабые места.

Есть негласное правило около 1мм на каждые 100В

Foolleren

26.04.2016 09:04-1смысл в том чтобы ограничить воздействие на текстолит при нагреве в том числе и от расширения уже нагретого.

olartamonov

26.04.2016 10:28+1Нагреве кого? Дорожек платы? Их надо было сделать шире (по максимальной ширине контактных площадок клемм, например) и убрать с них маску, потому что если греются так, что текстолиту плохо становится — это плохая, негодная идея.

Так что фрезеровка красивая, но совершенно бессмысленная.

Полигон вокруг гальванически изолированной высоковольтной части вообще не делают — потому что надо зазор минимум в 5-7 мм лепить для хоть какой-то безопасности (и тогда полигон исчезнет сам — зазор будет больше расстояния до края платы).

Foolleren

26.04.2016 11:35там реле припаяно оно и греется.

olartamonov

26.04.2016 12:03Эммм… градуса на три-четыре выше окружающей среды?

Foolleren

26.04.2016 12:04судя по фотке градусов так на 100.

olartamonov

26.04.2016 12:20+1В смысле — авторы проекта рассчитывали, что реле будет нагреваться до 120 °C? Я бы сказал «хочу посмотреть на это», но нет, на самом деле не хочу.

Foolleren

26.04.2016 12:31Сами присмотритесь фрезеровка только в районе реле. чуть дальше её нет, соответственно «от пробоя» она не слишком защищает. + судя по фото плата прогревалась до таких температур, хотя может это следствие исправления брака пайки руками при наличии только спиртоканифоли на руках.

olartamonov

26.04.2016 13:03Плату на фото вообще могли не включать, тёмные следы — канифольный флюс, с которым её паяли.

И да, электромагнитное реле, которое разогрели до 100 °С — это мёртвое реле.

Foolleren

26.04.2016 16:05и до черноты грели и работало через 1 место на работало.

olartamonov

26.04.2016 17:39+1То, что вы реле пытались убить, а оно не убилось — не значит, что оно так действительно может работать.

Hellsy22

26.04.2016 08:26+3Почему не ESP? Модуль питания на 1А — куда вам там пять ватт? Есть же дешевая серия CY3-220S05.

Вообще, все выглядит так, словно вы намеренно использовали дорогие компоненты.

Почему вы называете это «розеткой» — там же нет стандартного выхода. Это дистанционно управляемый переключатель.

Как насчет фич? Умеет ли оно хотя бы примерно оценивать проходящий ток? Защищено ли от перегрева?

Что умеет ваша программная часть? Она совместима с этим популярным нынче MQTT или чем-то еще? Как вообще выглядит процесс настройки «розетки», если у нее нет даже минимального дисплея — или она не умеет подключаться к уже существующим сетям и не поддерживает зашифрованные соединения?

avrfun

26.04.2016 08:34Софта там нет, только бутлоадер Arduino, чтобы написать и загрузить собственную прошивку, фактически это аппаратная платформа аналогичная Arduino Yun, только уже с реле на GPIO. Оценивать ток цели задачи не стояло, планировалось что устройство будет коммутировать маломощные светильники и др. освещение.

olartamonov

26.04.2016 10:23Вообще, все выглядит так, словно вы намеренно использовали дорогие компоненты.

а) Гугль мне сообщает, что CY3-220S05 есть не ближе алиэкспресса, что для нормальной разработки — так себе канал поставок.

б) Для прототипа это нормально, мы точно так же делаем. Если надо пять штук на демозону — зачем экономить несколько баксов? Комплектующие в таком случае выбираются по наличию в Компэле/Радиотехе/etc. или возможности поставки под заказ не больше чем за 5-10 дней, а также по их известности и стабильности работы.

Вот если заказчик или разработчик хочет из этого серию делать и продавать, то ему неплохо бы переделать примерно всё, да.Hellsy22

26.04.2016 11:09зачем экономить несколько баксов?

NA05-T2S05-V стоит около 10$, опт — около 8$ (кстати, в российских магазинах я его не видел)

CY3-220S05 — 2.5$. Вот уже 7.5$ разницы.

«Dragino HE» стоит около 18$ и это только модуль, ESP-12E — ~2.5$ — еще ~15.5$ разницы. Вот уже 23$ набежало.

Добавим к этому цену монтажа и тот факт, что авторы статьи подозрительно молчат об итоговой стоимости. Полагаю, что она ушла за 50$.

Потом открываем предложения китайцев и видим, что готовые продукты стоят около 12$.

Наверняка есть какой-то секрет, вынуждающий заказчика выбирать недоделанный продукт по четырехкратной цене. Вот мне очень интересно, что же это за секрет.

olartamonov

26.04.2016 12:06Есть секрет, вынуждающий заказчика заказывать разработку продукта — он хочет не китайское барахло с нулевой поддержкой и нулевой гарантией, а продукт, удовлетворяющий его конкретным требованиям.

Если в данном случае заказчик хотел не прототип серийного изделия, а демонстрационный образец, то $23 — это настолько смешная сумма, что о ней нелепо даже упоминать.

Ну а то, что заказчик вместо нормального продукта получил разработанную профессиональными ардуинщиками хрень, от вида которой у меня кровь из глаз — это уже отдельный вопрос.

nochkin

27.04.2016 00:37На ESP есть готовое решение от китайцев меньше, чем за $10. Там, конечно, их софт, но можно программировать своё (благо SDK в более-менее нормальном варианте уже есть).

В эти «меньше $10» входит ESP8266, 110/220 питание, реле, обвязка и корпус.

Rumlin

26.04.2016 08:33+2Зачем механические реле? Ресурс небольшой. При размыкании большой нагрузки будут помехи. К тому же видно что защитные диоды у реле не впаяны.

avrfun

26.04.2016 08:40Требования заказчика такие — реле schrack, защитные везде стоят, на фото просто не попали. Без защитных работать даже не будет.

olartamonov

26.04.2016 10:18+1U4 и U3 — это оптроны? А на черта, если питание реле со схемой всё равно гальванически не развязано?

Rumlin

26.04.2016 10:25возможно остаток схемы с симисторами, которые заменили на реле.

olartamonov

26.04.2016 10:40+1Крайне загадочно, что их не выкинули вместе с симисторами. Тем более, что под симисторы логично было ставить не обычные оптроны, а MOC3-0xx, которыми развязать реле не получится даже теоретически.

Я ставлю на то, что авторы увидели распространённую схему управления высоковольтной нагрузкой с двумя изолирующими барьерами (ну да, оптрон, потом реле) — и перерисовали, даже не понимая её смысла. Ни на черта оно вообще в розетке нужно, ни что она требует двух изолированных источников питания…Rumlin

26.04.2016 11:05+1Подозреваю, что это комбинация готовых шаблонов в неком ПО.

Мне как-то инженер как курьез показывал фрагмент схемы ноутбука Леново.

Примерно было так. Схема управления питанием. Среди P-транзисторов, оказался один N. Для открытия, которого была отдельная схема, создававшая напряжение необходимой полярности. Объяснить он зачем не смог — в HP/Asus и т.д. в аналогичной схеме все транзисторы одинаковы и управление простейшее. Из версий — у них был избыток этих деталей, либо результат бездумного проектирования в неком ПО.

olartamonov

26.04.2016 12:13+2Подозреваю, что это комбинация готовых шаблонов в неком ПО.

Э… нет. Если не считать, что ардуинщки это в каком-нибудь Eagle рисовали, где вообще никаких готовых шаблонов нет, то в электронике всё равно так не делается.

Собственно, там делается так же, как в программировании — крупные и функционально законченные блоки имеет смысл таскать из схемы в схему целиком (ну действительно, зачем мне на типовой TNY254 типовой блок питания на 5 В / 0,5 А каждый раз рисовать заново?), конструкцию же «for (i=0; i<10; i++) {}» никто в качестве шаблона, который надо сознательно носить с собой, в здравом уме рассматривать не будет. Особенно если переменная i до этого в программе не объявлялась.

Более того, у чуваков в итоге в нескольких местах получилось вообще, если продолжать аналогию «for(i=0; i<0; i++)», то есть они реализовали старую добрую шутку про «сопротивление бесполезно». В железе.

Более того, они её реализовали не только в оптронах, но и в худшем из возможных мест — в электробезопасности. Вот эта вот плата, что на фотографиях, тупо не рассчитана на то, что её будут в розетку с 230 VAC включать.

Поэтому нет, таки ардуино головного мозга и непонимание базовых вещей. Если опять проводить аналогию с программированием — модное сочетание из agile и копипасты со stackoverflow.

P.S. Ах да, N-канальный. Их часто ставят в коммутацию по высокому напряжению, несмотря на сложность управления, из-за меньшего по сравнению с P-канальными сопротивления отрытого канала — соответственно, меньшего тепловыделения. Так что для понимания смысла применения на принципиальную схему смотреть мало, надо ещё режимы работы знать.

dimasikstd

27.04.2016 04:50Если не затруднит, объясните пожалуйста, как развязать питание реле и питание схемы, ведь они оба запитаны от 5 вольт. Просто делаю нечто подобное для себя. Только прошу, не отсылайте читать гору литературы.

avrfun

27.04.2016 04:54Питание для реле и микроконтроллера не развязано, развязано с помощью оптрона соединение пина контроллера с катушкой реле.

Hellsy22

27.04.2016 05:49Но какой смысл в развязке при общем питании? Вам следовало или ставить еще один источник питания для реле, или не заморачиваться оптронами. В любом случае, не очень понятно зачем это делать — у данного изделия нулевая ремонтропригодность, а руками схему все равно никто трогать не будет в процессе эксплуатации.

olartamonov

27.04.2016 09:27+1Питание для реле и микроконтроллера не развязано, развязано с помощью оптрона соединение пина контроллера с катушкой реле.

olartamonov

27.04.2016 09:24Поставить изолированный DC/DC из 5 В в 5 В, например, P10AU-0505ELF — $3 оптом в Москве, 1 кВ изоляции.

olartamonov

27.04.2016 09:29Другой вопрос — зачем вам их развязывать. То есть нужны ли в схеме два гальванических барьера — ибо тот, что представляет собой реле, вполне надёжен и выдерживает многие киловольты.

dimasikstd

27.04.2016 09:49Я правильно понимаю, что можно смело запитывать реле и МК от «одного» питания и между ножкой МК и транзистором включающим реле не нужна оптопара?

olartamonov

27.04.2016 10:02+2Конечно. Всегда так и делают.

Оптопару ставят, только если вам нужна схема с повышенной электробезопасностью и двумя гальваническими барьерами — но тогда реле питается или от отдельного AC/DC, или от изолированного DC/DC (чаще второе, оно дешевле и компактнее).

Ардуинщики любят решать оптопарой проблемы с помехами и повисанием собственно ардуины при срабатывании реле, но это бред, мухобойка из 155-мм гаубицы. Проблемы с помехами решаются правильной разводкой питания и земли, конденсаторами по питанию и диодом в обратном включении или TVS на обмотке реле (без диода или TVS будут не только помехи, но может ещё и транзистор пробить).

Klukonin

27.04.2016 14:26+1А можно к вам на работу?)

Готов по фану даже бесплатно некоторые вещи делать)

Фактически, за опыт + портфолио + пообщаться с умными людьми =)

olartamonov

27.04.2016 14:36Привет. Я помню, мы на эту тему переписывались уже.

1) В принципе, мы ищем сейчас одного-двух человек — но предпочтительно с возможностью работы в офисе в Мск, и не на разработку электроники (одного на embedded software, второго на разные мелкие и вспомогательные работы)

2) Цели и задачи у нас не изменились. Есть и будут, например, некоторые задачи по запиливанию конкретного ПО на микрокомпьютеры MIPS/ARM под OpenWRT, то не связанные напрямую с меш-сетями ;) И они там сугубо прикладные, под конкретные проекты.

Rumlin

27.04.2016 14:44Опыт должен базироваться на теоретическом материале.

Посмотрите, например, «Пирогова Е.В. Проектирование и технология печатных плат, 2005 „

IronHead

26.04.2016 10:38+1Что в данной конструкции делает микросхема, расположенная между кварцем и R19 на плате? Похоже на какой то MEMS, но зачем?

vvmk

26.04.2016 14:07Может быть защита от статического электричества линий ISP?

avrfun

26.04.2016 14:53это конвертер уровней 5В<->2.7В на 8 каналов.

IronHead

26.04.2016 16:41+2О! Вот это я не доглядел.

То есть у вас вместо того, чтобы питать от 3,3В мегу + wifi и лишится лишнего геморроя — применен подход: мега от 5В, wifi от 3,3В (вижу отдельный линейник на плате), да еще и конвертер уровней?

Зачем?

Что за 8-ми ногий soic (U2) на стороне с wifi? И зачем вам недо-опто развязка в виде U3,U4?

olartamonov

27.04.2016 10:25+1По моим скромным подсчётам, у него 14 ножек. Как я слышал, конвертеру на 8 каналов ножек надо как минимум 2x8 I/O + 2xVdd + 1xGND, то есть 19. Меньше не получается ну никак.

Соответственно, это не конвертер уровней на 8 каналов. Извините, если что.

При этом, даже если бы оно было конвертером уровней на 8 каналов, помимо вопроса, на черта он там вообще нужен, возникают и другие:

1) что именно вы там в 8 каналах конвертируете, если для Wi-Fi вообще вполне хватает двух для UART — ну или максимум четырёх для SPI какого-нибудь

2) на черта он у вас стоит в QFN с шагом 0,5 мм, являясь самым сложным компонентом на плате. Нехватки места, судя по торчащему тут же громадному кварцу в HC49 (я уже забыл, когда последний раз такие в руках держал), у вас нет.

olartamonov

26.04.2016 10:41Следующий этап монтаж, обычно мы отдаем специализированной фирме делать монтаж, т. к. программистам лучше этим не заниматься самостоятельно

Кстати, так себе. Припоя на SMD с избытком.

olartamonov

26.04.2016 10:49+9Интересно читать о разработке электронных проектов?

И да, хочу вариант ответа «Да, но автор текста должен уметь разрабатывать электронные проекты».

serafims

26.04.2016 11:28+2Что-то тут вообще ни о чем получилась статья.

«который называется Dragino HE на базе которого мы и делали устройство.» — это как вообще понять? а что там тогда? Ни схемотехники, ни подводных камней при сертификации (а это весьма интересная часть!)…

olartamonov

26.04.2016 12:16+2Да какая к чёрту сертификация, у них между 230VAC и «землёй» зазор заметно меньше 1 мм по текстолиту. Эта штука, будучи просто воткнутой в розетку, уже на одном честном слове работает.

AlexSam

26.04.2016 11:42+2Разрабатывать ПО для прибора не требовалось.

Следующий этап монтаж, обычно мы отдаем специализированной фирме делать монтаж, т. к. программистам лучше этим не заниматься самостоятельно

Похоже, в этом проекте программистами делалось все что угодно, кроме программирования

Nizametdinov

26.04.2016 16:30+1Не понял при чем тут розетка. На глаз(по блоку питания) диаметр платы 70мм минимум (а то и больше). Она не влезет в стандартный подрозетник никак.

А вот дырка посередине… может это для люстры, для шнура на котором висит?

Nizametdinov

26.04.2016 16:45Да и слева 4 контакта — это коммутирующая группа, а справа два контакта — это похоже простой вывод под клавишный выключатель.

Итого — плата просится в распаечную коробку (как раз круглая, гораздо большего диаметра, все нужные провода в наличии)

mrigi

27.04.2016 03:01И это всё ради включения/отключения розетки через вайфай? Или там продумано хотя бы измерение параметров участка электрической цепи?

Как по мне, так это логичнее всё делать на другом конце провода, а точнее где-то в котельной, куда сходятся провода со всех розеток. Фактически можно одним микроконтроллером управлять всеми розетками. Это если делать тот самый «умный дом» с умом.

avrfun

27.04.2016 04:47основная идея — именно в возможности программирования. Фактический это устройство Arduino Yun, только с 2 реле, аналоговым вводом и 2 кнопками. Можно программировать как захочется.

Sergey_datex

27.04.2016 11:15+2

По разработке еще момент — монолитный AC-DC выходит за габариты (так надо?), по монтажу — реле как-то вразвалочку… Ну и тут уже писали, полигоны в высоковольтной части не делают, да, зазоры хотя-бы миллиметра 3-5.

cry_san

Мало.

Где конечный внешний вид? Тесты? С какими трудностями столкнулись?

Без всего вышеперечисленного Ваш пост — просто реклама фирмы.

avrfun

Конечный вид именно такой как на последних фото, корпус разрабатывает сам заказчик.

cry_san

А цена вопроса?

avrfun

Мы как-то думали продавать эти платки. Желаете приобрести?

cry_san

Желаю узнать цену.

avrfun

надо считать, не могу сейчас ответить на вопрос, т.к. в данный момент платы не продаем.