У студентов всего мира начинается напряжённое время — сессия. «Прошаренная» молодёжь больше не исписывает коленки чернилами, а применяет современные технические средства из арсенала Джеймса Бонда.

Например, недавно в тайском университете Рангсит (престижный медицинский вуз с очень высоким конкурсом) разоблачили трёх студентов, которые использовали самодельное (сделанное под заказ) электронное оборудование: скрытые видеокамеры в очках и умные часы с GSM-модулем для приёма SMS.

Любой сообразительный студент сразу поймёт, как работает связка «камера-часы».

Скрытая видеокамера снимала экзаменационные билеты и транслировала видео на компьютер сообщника (его пока не нашли). Получив картинку, сообщник отправлял клиенту текстовое сообщение с правильным ответом. Фотографии гаджетов, конфискованных у студентов, опубликовал в своём фейсбуке ректор университета Рангсит.

Ректор пояснил, что гаджеты изъяли на вступительном экзамене по биологии. Он также сказал, что каждый студент заплатил по $23 000 (!) за изготовление шпионских гаджетов. Это немалая сумма за такое оборудование, хотя квалифицированные врачи в частном медицинском секторе Таиланда зарабатывают очень много и легко окупят инвестиции «в образование» за несколько месяцев работы.

Очки сделаны элегантно: мастера сумели уместить видеокамеру, передатчик, аккумулятор и прочее в дужки очков, тут могут позавидовать даже дизайнеры Google Glass.

Как сказали по местному телевидению, трое абитуриентов занесены в чёрный список и больше никогда не станут врачами в университете Рангсит.

Скоро такое оборудование станет дешевле и поступит на массовый рынок. Похоже, университетам придётся обыскивать студентов перед экзаменом, запретить очки и часы (в Австралии на выпускные школьные экзамены уже запрещено надевать умные часы), а также ставить в экзаменационной аудитории джаммер для глушения радиочастот.

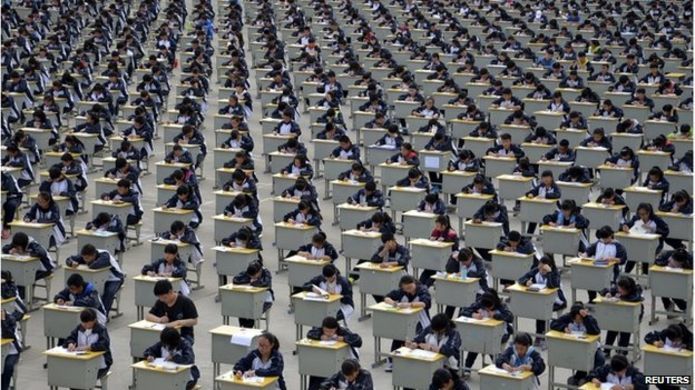

Например, во время всекитайских вступительных экзаменов гаокао (на фото вверху) с прошлого года начали использовать беспилотники со сканерами радиочастот. На фотографии хорошо видно антенну на мультикоптере.

Оптимальная высота полёта дрона — от 100 до 200 м над полем, где проходит экзамен.

Но студенты всё равно придумывают новые трюки. Производители заметили спрос и выпускают гаджеты, специально предназначенные для сдачи экзаменов, в том числе Bluetooth-наушники и очки с беспроводным микрофоном. Принцип работы примерно такой же, как у очков с видеокамерой, только надо прочитать вслух текст билета, а потом заслушать продиктованный ответ.

Впрочем, такая схема хорошо известна ещё по советскому фильму «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» 50-летней давности.

Но есть и необычные гаджеты. Например, часы Invisible Watch внешне не показывают ничего подозрительного, только текущее время, но через специальные очки становится виден любой контент, который туда предварительно загрузили (upd: в комментариях к статье указано, что такие очки легко сделать самостоятельно, статья публиковалась в рубрике DIY на Geektimes).

Многообразие шпионских гаджетов впечатляет, но по-настоящему сложно будет бороться со списыванием, когда в народ пойдут беспроводные нейроинтерфейсы и биоимплантаты.

Комментарии (108)

BOPOHA

15.05.2016 01:58-30Вспомнилось… "Профессор дурак, но аппаратура при нем...."

Watcover3396

15.05.2016 09:40+9Можно было просто скинуть картинку, вместо всяких «Давай я поищу в Google за тебя».

Jump

15.05.2016 05:58+2А всего-то надо отменить тестирование, и отвечать преподавателю.

Один- два наводящих вопроса и видно сам студент написал, или тупо переписал.

И никакой борьбы с гаджетами.

0x131315

15.05.2016 06:43+8От устных экзаменов ушли ради обьективности: устный экзамен субьективен. Многим это кажется несправедливым. К тому же там были несбалансированные билеты, что порождало дополнительное негодование: Петя отличник, трудился 11 лет, но завалился на сложной теме, и получил гуся, а Вася раздолбай, 11 лет спал, но ему досталась детская тема, и он получил отлично, и теперь дразнит Петю — кто не работает, тот ест.

Но с тестами тоже какой-то цирк получается: прямо тюремный режим, скоро и в очко при входе заглядывать начнут, лол. А за шпору — расстрел на месте без права помилования.

Хотя не особо понимаю смысл всего этого действа: для меня устный экзамен был сложнее тестов, там надо было обосновывать ответ, препод мог задать дополнительные неожиданные вопросы, нужно было быть готовым ко всему, а тесты эти вообще за 20 минут выполнял, уходя раньше всех — проставил галочки по быстрому, и свалил. Результат такого экспресс-экзамена — 85/100, по моему неплохо.

А чего ждать? Если знаешь — ответ ясен сразу, если не знаешь — так и через 3 часа не узнаешь.

Если сомневаешься — оставь на потом, потом дважды подумай, прими решение, и впиши наконец какой-нибудь ответ. Никакой дополнительной информации у тебя все-равно нет — 3 часа будешь только метаться туда-сюда между двумя вариантами, все-равно решать придется, какой из двух вероятнее.

Но то, что даже тесты дети перестали осиливать — это что-то. Может действительно образование того? Вроде даже предлагают идею учиться по желанию, и упразднить оценки, вообще детский сад начнется.

major_oleg

15.05.2016 10:23«А чего ждать? Если знаешь — ответ ясен сразу, если не знаешь — так и через 3 часа не узнаешь.»

Если с умом составлен тест, то в нём самом может быть подсказка или наоборот: только сопоставляя факты (варианты ответов) можно понять суть вопроса. При добросовестном подходе к тестам, можно куда больше научиться системному мышлению, нежели тупо зубря билеты. Лично я, несколько раз сдавал второразрядные предметы (классическим способом — нетестовым) зная только исключения из правил. Тут моя любовь к тестам помогла. В тестах, тоже субъективизма много составителя, но он опосредованный.

DrZlodberg

15.05.2016 11:01+1Imho правильный экзамен должен иметь правильно составленные вопросы, а не тупое повторение (как у нас в инсте принимало большинство).

Из личного опыта: в институте препод по гидравлике позволял пользоваться на зачётах и экзамене чем угодно. Сам приносил учебники, справочники. Не всем это помогало.

На лабе пару отличников-зубрил завалил вопросом — «что будет если перевернуть установку вверх ногами». Если понимаешь происходящее — ответ проблем не составляет, если заучил или списал — без шансов.

Но если есть правильный консультант — это уже совсем другая тема. Хотя у него на экзамене мы билет вдвоём решали. 6 часов.

0x131315

15.05.2016 19:40>Из личного опыта: в институте препод по гидравлике позволял пользоваться на зачётах и экзамене чем угодно. Сам приносил учебники, справочники. Не всем это помогало.

Во многих институтах это практикуется. Такие преподы говорят: можете пользоваться чем хотите, мне все-равно, мне не важно что вы знаете, мне нужно, чтобы вы научились решать задачи, научились самостоятельно искать нужную информацию в книгах, и правильно ее применять.

Quickie

16.05.2016 09:03+3Если правильно помню, то было это у нас на квантовой химии. Мне очень нравился подход нашего преподавателя:

— знаешь и понимаешь – 5;

— не знаешь, но понимаешь – 4;

— знаешь, но не понимаешь – 3;

— не знаешь и не понимаешь – 2.

Всего несколько доп. вопросов по теме вписывали отвечающего в сетку этой парадигмы.

major_oleg

15.05.2016 11:02+1«Но то, что даже тесты дети перестали осиливать — это что-то.»

Этому есть как минимум две причины:

1. «Если знаешь — ответ ясен сразу, если не знаешь — так и через 3 часа не узнаешь.»

2. Дети, родители, учителя настраиваются быстрый результат. И если тесты составлены по одному учебнику, то и учат на максимальный быстрый ответ по нему. Прям как из новояза: что бы ответ давался на автомате.

з.ы. Тесты я люблю. Они позволяют количество информации трансформировать в качество.

TsSaltan

15.05.2016 11:20Чтоб уйти от субъективности, придумали комиссии с несколькими преподавателями. Хоть это долго и в какой-то мере затратно, но всяко лучше тестирования.

И с чего бы тесты стали объективными? Если везде поставить один вариант ответа, можно получить определенный процент правильных ответов. Или, например, Вася вызубрил тесты с прошлых лет, а Ваня отлично знает предмет, но завалился на тестах типа «выберите все, кроме», в результате у обоих одинаковое количество баллов.

По моему мнению, тесты вводят повсеместно, т.к. это быстро, дёшево, результаты более менее корректно отображают уровень знания тестируемого, ну и конвертик компьютеру не положишь :) А процент прошедших Вань и не прошедших Вась спишут на техническую ошибку.

BelBES

15.05.2016 13:18По моему мнению, тесты вводят повсеместно, т.к. это быстро, дёшево, результаты более менее корректно отображают уровень знания тестируемого, ну и конвертик компьютеру не положишь :)

Так в случае вступительных экзаменов раньше была хорошая практика, когда преподаватели ВУЗа сами придумывали задания для вступительной контрольной. Не думаю, что это было намного затратней ЕГЭ(а вполне может быть, что и дешевле) и при этом каждый ВУЗ мог составлять такие задания, чтобы ожидать от поступивших студентов необходимый для освоения программы уровень знаний.

0x131315

15.05.2016 19:45Тесты более обьективны хотя бы за счет автоматизации оценки. устный экзамен каждый преподаватель оценивает индивидуально, а на него может действовать тысячи всяких причин, может погода плохая, в семье неурядицы, или ученик не вышел рожей, а по тестам 80% оценки выставляет компьютер, которому класть и на погоду, и на семью, и на рожу.

AndreyHenneberg

16.05.2016 14:38Если бы тесты проводились так же, как в «Астровитянке» Горькавого, тогда да. Лучше, конечно, прочитать — оно того стоит, но если коротко, то терминал устанавливается принимающим учебным заведением, весь экзамен идёт только через него, абитуриент в течении всего экзамена в помещении один и оборудование терминала следит за тем, чтобы до окончания экзамена так и оставалось. Да, оценивает результат тоже компьютер и только компьютер. Это идеал, а существующий вариант не защищён от коррупции. Иначе откуда бралист бы толпы отличников с Кавказа? И «клубничкой на тортик» — пример из собственного опыта: просматривал как-то вопросы ЕГЭ по какой-то гуманитарной дисциплине — у некоторых среди вариантов ответа не было ни одного правильного.

astono0

15.05.2016 12:22Ради объективности устные экзамены можно фиксировать на видеокамеру. Если студент не согласен, то подымается запись и решают, на сколько объективен был преподаватель.

Тесты скорее используют для экономии времени и средств.

BelBES

15.05.2016 13:06По крайней мере в России есть возможность подать апеляцию по результатам экзамена(любого), и в случае устного экзамена сдавать его другой комиссии.

Stroy71

15.05.2016 14:34Имхо, чтобы принимать устный экзамен, сам экзаменатор должен иметь довольно таки высокий уровень образования.

А нынешний преподавательский состав отнюдь не блещет(или блещет, но далеко не везде).

Т.е. проверка тестов по трафарету требует от экзаменатора гораздо меньших знаний, чем устный экзамен

AndreyHenneberg

16.05.2016 14:57Если проверка по трафарету, то её можно свалить на компьютер. Как и сам приём ответов и выбор вопросов.

Stroy71

17.05.2016 11:04К этому всё и идет.

AndreyHenneberg

17.05.2016 11:16Как-то медленно идёт, к сожалению, хотя этот способ позволяет сочетать идею ЕГЭ с экзаменами по программе принимающего ВУЗа: выпускной экзамен сам по себе, а вступительный можно спокойно сдавать там, же где и выпускной, только в конкретный аппарат будет заряжаться другая программа. Или к другому сервису будет цепляться. Технически уже всё можно делать, причём, недорого.

0x131315

15.05.2016 06:21+2>но по-настоящему сложно будет бороться со списыванием, когда в народ пойдут беспроводные нейроинтерфейсы и биоимплантаты.

Когда в народ пойдет нейроинтерфейс и импланты мозга — смысла учиться уже не будет: все необходимое знание и опыт доступно почти мгновенно, только поставь галочки, профессионалом в каких именно специальностях ты хочешь стать через 10 секунд.

Да, мозг все-еще нужно будет тренировать, но он это будет делать уже сам, просто наблюдая за тем, как носитель выполняет работу. 3-4 года — и можно удалять имплант: мозг усвоил всё необходимое, и стал автономен. Но конечно никто имплант удалять не будет — он слишком удобен, и предоставляет множество других сервисов, помимо мгновенного обучения.

superhimik

15.05.2016 06:40+1Знания — да, но не опыт. :-)

MooNDeaR

15.05.2016 06:44+1Но кто мешает загружать в мозг и опыт? Опытный врач просто отгрузит из памяти чуть-чуть знаний о встречающихся медицинских случаях и будет продавать опыт за деньги :)

superhimik

15.05.2016 06:56+2Опыт — это в том числе знать как действовать в нестандартной ситуации, часто — по интуиции. А поскольку всех нестандартных ситуаций не опишешь, то опыт не загрузишь. Как можно загрузить опыт уверенно держать скальпель?

Akronix

15.05.2016 07:26+1Со знаниями ты приходишь на работу, опыт приходит со временем, т.к. там тебе осветят все нюансы, не вижу ничего сложного

EmmGold

15.05.2016 07:37+3Опыт — информация. Набор причинно-следственных связей, не более. Загрузить так же как и любую другую информацию. По некоторым теориям опыт основан на памяти. Если будет память, мозг увидит соответствия и отразит их на текущие события. Своя это память или чужая разницы нет.

По поводу скальпеля. Это как спортсмен, пролежавший пол года в больнице, удивляется, что не может поднять гирю ведь он точно помнит, что он это делал. Адаптируется.

superhimik

15.05.2016 07:51+1Вы бы хотели оперироваться у хирурга, обученного таким способом? :-)

EmmGold

15.05.2016 09:54Если он адаптировался к полученным знаниям, то вполне.

«Мышечная память» может немного не соответствовать, т.к. у всех разные мышцы, разная длина рук, ног, пальцев. Разное цветовосприятие. Это как 10 лет не ездить на велосипеде, а потом за полчаса «вспомнить всё». Если физ подготовка позволяет, то особых отличий от постоянно практикующего велосипедиста не будет.

superhimik

15.05.2016 10:08+1Что значит «адаптировался к полученным знаниям»? Вы на себе готовы эту адаптацию проверить?

Fedcomp

15.05.2016 10:42Нет конечно, надо самостоятельно спонсировать обучение врача 10 лет, и только тогда можно будет у него лечиться.

0x131315

15.05.2016 19:35Не вижу проблем. Главное, что такой хирург точно знает, что делает, так что не ошибется.

А натренироваться он сможет на более простых случаях — сделать надрез не такая великая наука, особенно когда точно знаешь где и на сколько. Большинство травм легкие, сложные операции редки, так что мышечная память наработается быстро.

К тому же, как и сказали, вполне возможно, что к тому времени хирург вообще не будет прикасаться к пациенту, а лишь будет программировать хирургического робота, который ошибок не допустит точно: роботу можно перед операцией прогнать симуляцию, и убедиться, что ошибок в программе нет, а уж повторяемость у роботов идеальная — если симуляция прошла успешно, значит и операция пройдет успешно.

superhimik

16.05.2016 03:51Вы вообще в курсе, что у животных, в том числе человека, очень высока вариабельность расположения сосудов, нервов и прочих важных, но мелких вещей?

0x131315

17.05.2016 21:45И?

Ты про повторяемость операций? Так сканеры никто не отменял — прогнал симуляцию на скане, убедился, что ничего лишнего не отрезано, прогнал физический тест (подтверждение работоспособности всей механики и проверка калибровки), и можно класть пациента под нож: робот уже имеет программу действий, ему достаточно только найти место на теле пациента, используя сканер в режиме реального времени и системы оптического распознавания, привязаться к нему, и выполнить программу, при этом пациент может быть в сознании, шевелиться — у робота достаточно точности и быстродействия, чтобы компенсировать любые помехи.

Сейчас даже станки ЧПУ умные пошли — им достаточно модели заготовки и модели готовой детали, чтобы самим рассчитать всю программу, когда и какой резец применять, как именно его сориентировать, они даже во время работы учитывают реальное состояние инструментов и положение детали, и автоматически корректируют программу, чтобы даже с коротким резцом сделать то, что требуется — там целая куча сенсоров и проверок.

Так что создание подобных медицинских роботов — это вопрос времени.

Вполне вероятно что и врач будет не нужен — уже сейчас есть медицинские экспертные системы, робот сам будет обучаться диагностике, и обмениваться опытом с другими роботами и сетевыми банками данных. Любая новая, только что открытая, методика мгновенно станет известна всем и тут же начнет применяться во всех клиниках.

Живой хирург максимум что будет налаживать это все железо, настраивать, программировать (если оно вдруг не умное), пациентов резать руками ему не нужно, да и скорее всего просто запретят ручные операции, во избежание рисков.

Cr558

15.05.2016 11:29Вы были бы правы будь у всех людей одинаковые по размеру конечности, сила мышц и скорость реакции. Но опыт от человека отличного от Вас закончится плачевно, когда исходя из информации Ваша рука поведет скальпель быстрее и надавит сильнее. Когда опыт имеет место к определеной гибкости кисти и длине пальцев и т.п. Все равно нкжно будет пройти коррекционное обучение, без него это информация как пользоваться ЧУЖИМ телом.

Darth_Biomech

15.05.2016 16:45Никто же не говорит что врача через пять минут после загрузки нужного пакета знаний запихнут в операционную. Разница между «обучайся в институте 10-15 лет, а потом ещё лет 15 практикуй, чтобы стать реально хорошим хирургом» и «потрать полчаса на загрузку нужных навыков и потом ещё несколько месяцев на то чтобы адаптироваться к ним» все равно колоссальная.

Bioman85

15.05.2016 19:42+1Замечательно, а теперь вопрос, какое кол-во информации вы можете проанализировать за один раз? Проблема опыта не только том, что это информация, а в том, что реальное кол-во информации будет настолько огромным, что уйдет много времени, чтобы его проанализировать и сгруппировать в систему.Опять же, мышечная память так не передается.Впихнуть в голову то с био можно много, но толку от этого, как от козла молока.Восприятие и сознание влияет на то, как проходит анализ, а без этого это будет просто большая каша в голове, с которой сможет разобраться только прямой носитель.И видится мне, системы, для прямого построения данных в группах по подтипу сознания появятся намного позже, чем био импланты.И что толку от знаний, которыми пользоваться не можешь?

Сейчас таких спецов много, на бумаге знают все, а на деле…

EmmGold

16.05.2016 15:57Я уверен, что если загрузить всю память с одного человека в другого человека, предварительно очистив последнего. То во втором человеке будет личность первого, со всем жизненным опытом, мышечной памятью, сознанием и т.п.

Загружать можно не полностью, а только то, что нужно.

Bioman85

16.05.2016 18:50Ничего не будет в этом случае.Это вам не программный код на одной архитектуре.В итоге будет каша.Если по простому, информацию можно обозначить одной структурой, но то, как идет ее обработка и восприятие не зависит от самой информации.И тут очень большое кол-во вариантов.Сложности анализа этих систем во много раз сложнее обычной передачи информации.И в этом проблема.Передать и понять — это разные вещи.Совсем разные.

0x131315

17.05.2016 22:48+1Для этого нужны абстракции. (Я сейчас говорю только про прямую загрузку в мозг, без нейроинтерфейсов и имплантов — с ними все это значительно легче)

Мы читаем книгу, и запоминаем написанное — это загрузка информации. Обычный человек сейчас может за сутки загрузить и запомнить 400 страниц информации, с техниками скорочтения — несколько тысяч. Загрузка всегда быстрая, даже сейчас.

Мы осмысливаем запомненное, прикидываем на себя, проверяем это на практике, и что-то отбрасываем, что-то подтверждаем, что-то улучшаем — это вычисление опыта. Процесс долгий, медленный и тяжелый, иногда требующий десятилетий чтобы понять простую и давно известную (давно загруженную в память) мысль.

При этом обьем опыта всегда меньше обьема знаний: в учебнике одна тема занимает десятки страниц, но когда мы ее поняли, она становится настолько простой, что и смысла в этих десятках страниц не было. Но самое смешное — мы не можем обьяснить понятое тому, кто еще не понял, и точно также вынуждены расписывать десятки страниц, чтобы и он наконец-то понял нашу мысль.

Если загрузить опыт напрямую — эффективность связи резко возрастет: вместо ажурных словестных конструкций достаточно передать только суть, смысл.

Да, опыт, в той форме, в которой он находится в мозге — индивидуален. Именно здесь кроется проблема непонимания: опыт (суть) всегда один и тот же, но у каждого грубо говоря своя архитектура, и для того, чтобы другой человек понял твой опыт, ты должен скомпилировать его под архитектуру другого человека, только тогда он начнет понимать, о чем конкретно ты говоришь.

Но эта архитектура отнюдь не аппаратная, а виртуальная — грубо говоря у каждого в голове свой словарь, который формируется за их жизнь из их опыта, при этом вместо слов/обьектов там записаны только их описания, причем эти описания собраны из других статей словаря, грубо говоря каждая статья словаря — это ссылки на другие статьи в том же словаре. Такой вот идеально семантический веб 2,0.

У каждого в голове часть статей — общие, и привязаны к реальному миру: заученные слова, цвета, звуки, формы обьектов, и их свойства. Например каждый знает, что такое лампочка, и вместо ее описания достаточно назвать лишь слово, известное каждому.

Именно через такие общие статьи и происходит все наше общение с внешним миром. Любая информация, которая не описана в терминах общих статей — для нас бессмысленна.

Конкретно, для общения двух людей достаточно, чтобы оба использовали только те слова, что оба они знают. Все остальные слова — шум, для одного или другого. И поэтому любое непонятное слово мы просим обьяснить — описать другими известными словами.

Проблема в том, что даже одинаковые слова у каждого описываются по разному, грубо говоря содержат разное количество ссылок на разные статьи и слова.

Для кого-то лампочка — это та круглая штука, что висит на люстре, а для кого-то — это та маленькая штука, что стоит в фонарике. Общего у этих лампочек только то, что они светятся, горячие и бьются. Так что, хотя слово общее и известно обоим, когда один скажет «лампочка», имея ввиду ту, что в фонарике, другой подумает, что имели ввиду ту, что на люстре, и общение не состоится — информация искажена.

Но все эти структуры — информационные. Это значит, что от них можно абстрагироваться сколь угодно далеко, и в конце концов подобрать такую форму, что она будет универсальной для всех.

Таким образом, имея на руках несколько таких словарей из мозга нескольких людей, можно извлечь их опыт, и выделить его из словарей, обобщить, сделать универсальным. Чем больше словарей обработаем — тем более универсальной будет форма.

В конце концов мы получим такую структуру: одна общая статья, которая описана несколькими параллельными ветками, каждая из которых основана на своем словаре.

Сам опыт здесь — только одна статья, общая для всех. Всё остальное — просто описания, которые совсем не обязательны, но необходимы для того, чтобы опыт был усвоен, понят.

И тут возможны три сценария:

В первом мы к опыту прикладываем все словари, в которых он описывается. Для миллиарда людей — миллиард словарей. Именно поэтому так опыт передавать нерационально.

Но фишка в том, что большая часть словарей одинакова, и чем профессиональнее человек, тем больше одинаковых статей, тем более стандартизировано описание опыта. Так что словари легко обобщаются, и чем больше словарей в наличии — тем больше таких совпадений мы найдем, и сильнее обобщим, пока наконец не придем к одному/нескольким общим словарям, которые и достаточно прикладывать к опыту.

Вторая фишка — нам не нужно сохранять словари полностью, их можно сильно порезать, удалив все лишнее или незначительное, важно лишь сохранить самое главное.

Третья фишка — мы можем редактировать и словарь, и любую статью, как на флешке, так и в мозгу, добавляя/убирая ссылки/статьи.

Во втором мы просто обьясняем человеку опыт — сканируем его словарь в поисках подходящих статей, и проставляем на них ссылки, а если статей не хватает — создаем, дообучаем человека.

В этом случае для передачи опыта нужен сам опыт и все его дерево зависимостей, до базовых общих вещей. Это значительно проще (и меньше), чем работать с массивом словарей, обобщать их, хранить.

В этом случае опыт вообще оторван от носителя, и описывается в общепринятых терминах — прям как в обычной книге. По сути это и есть такая книга, где записана главная концепция, и расписаны все ее зависимости.

Например та же лампочка описана как конструкция из колбы, спиралей, держателей, цоколя и проводов, при этом приложены их свойства и технологии производства, например спираль греется током — прикладываем закон ома, но он описывает ток в терминах электронов и тепла — прикладываем описание электронов и температуры, и т.д.

Таким образом каждый опыт получается замкнутым, самостоятельной независимой единицей, пакетом информации.

Выделять такой опыт мы можем как напрямую из наших источников знаний — просто обработав книги и построив для каждого обьекта/идеи такое законченное дерево зависимостей.

Либо можем выделить такой опыт из мозга, обработав его словарь, переведя его в общепринятые термины, и дополнив все это недостающими зависимостями.

Обрати внимание — в этом случае по книгам получаются более полные деревья зависимостей, но зато то, что в книгах не описано и постигается только на практике, можно достать только из мозга, а за одно дополнено информацией из книг, что сделает опыт ценнее.

В третьем мы создаем автоматическую обучающую машину, которая все вышеперечисленное делает сама, за нас. В таком случае нам обо всех этих деревьях и словарях вообще думать не нужно — машина возьмет дамп мозга и наштампует пакетов опыта по каждой теме в универсальном формате, а при загрузке снимет дамп мозга, наложит выбранные пакеты, выделит несовпадения, и просто загрузит их в мозг, проставив ссылки на уже там имеющиеся статьи, либо прошивая недостающие — последнее подразумевает принудительное обучение: если ты хочешь понимать, что такое радиация — ты обязан знать, что такое атомный распад и свет, и тебя этому научат, внедрив недостающую информацию в мозг, иначе ты просто не поймешь про радиацию.

Также есть три любопытных детали:

1 — емкость мозга ограничена, и чем обширнее опыт, чем сложнее специализация — тем меньше таких пакетов можно загрузить. Так что как и сейчас, знать что-то на уровне профессионала или же на уровне любителя — разные вещи: обьем пакета профессионала намного больше, и позволить себе забивать им свой мозг могут не все, придется тщательно выбирать набор своих знаний, подстраиваясь под свою жизнь: кому-то нужно оперировать, кому-то достаточно знать, как повязку наложить.

2 — все это уже на начальных этапах — идеально семантично, т.е. пригодно для машинной обработки и анализа. Это значит что любой утекший в се

Bioman85

18.05.2016 19:39Прочитав быстро 400 страниц, запомнишь далеко не все.А брать в расчет несколько человек, которые запомнят все, едва ли есть смысл, ибо это исключение, а не правило.Читая слишком быстро, выпускаешь порядочную часть информации, необходимой для анализа.По сути эта информация нужна не для передачи самих системных данных, а для включения работы мозга и проведения анализа и построения данных в систему.Но что есть данные, что есть опыт?

Если взять компьютерные технологии и терминологию, есть унифицированные системы файловых систем и за их счет обеспечивается фундаментальная совместимость между разными типами данных.Проблема заключается в том, что мозге нет унифицированных систем, типичный мозг и система анализа разных людей разная — и работает по разному.В базовом виде принцип работы нейросетей схожи, но сам принцип формирования и анализа данных у всех субъектов различен.Говоря в информационной терминологии данное явление можно сравнить с криптосистемой, которая шифрует данные в зависимости от системы субъекта.Иначе говоря, голая информация в чистом виде, хоть в сути, хоть с примерами будет просто кашей в голове, которую разные субъекты просто не смогут проанализировать. Если подумать, многие из вас в обычной жизни сталкивались с этим, например, когда учились, некоторые сложные темы вы читаете много и долго, но времени на анализ и понимание этого уходит в разы больше, чем на просто на прочтение.А после объясняете тему кому-то еще, но уже своими словами.Но в свою очередь система анализа обучаемого уже перестраивает данные под себя, чтобы данный субъект это мог понять.

Насчет виртуальной архитектуры — это не совсем так.Видите ли, все дело в том, что на систему анализа влияет много факторов, в том числе генетические.На сбор и анализ такого объема данных нужно очень много времени.Тем более это сложно проанализировать в принципе, современные медицинские устройства самые примитивные действия только могут фиксировать, а размер нейросетей, как вы и сами понимаете, совсем не маленький.

К сожалению сейчас нет времени отвечать но все, но в одном все же вы немного заблуждаетесь.

Передавать суть — это отличная идея.Но ведь для анализа и понимания нужны 2 элемента — субъект и суть субъекта.Именно на комплексной связи получается полная картина.Например, если вы получили суть, но не знаете где-она используется — какой от нее толк? Ведь понимание получается при сравнительном анализе чего-то с чем-то, а при понимании сути мы получаем так называемое *чем-то*, но что-то для сравнения для нас остается неизвестным.

Плюсом к этому, все же надо учитывать тот факт, что мозг и так в пассивном режиме воспринимает много информации и его возможности к обработки не безграничны.Ускорять это можно, но гарантии в нормальном восприятии уже давать нельзя.Опять же, думаю многие из вас по молодости что-то учили быстро и сами знаете разницу, когда времени нет и когда время есть.Ну так вот — мозгу в любом случае требуется время, чтобы все разложить в том порядке, каком нужно для системы, и даже если в него пытаться завалить в разы больше информации, быстрее он работать не начнет.

arheops

15.05.2016 08:18+1Это пока мало информации так. А на деле, когда у вас будет выбор зайти со сложным случаем к доктору с имплантантом, который найдет наиболее подходящий диагноз из миллиарда историй болезни и 10 миллионнов похожих случаев, или к традиционному опытному доктору с записью в 2 месяца, вы выберете первый вариант или умрете.

superhimik

15.05.2016 08:24Давайте не путать диагностику и хирургическое лечение.

arheops

15.05.2016 08:35+1Как только закончат диагноста, робота хирурга сделают очень быстро. Полностью робота хирурга, без контроля человека и с реакцией на нештатные ситуации. 100 тысяч операций не каждый хирург сделает, а такой робот наберет миллионы операций для обучения в первые два года.

Sol_Vento

15.05.2016 09:51Не удивлюсь, если именно студенты, чтобы не учиться, изобретут загрузку знаний напрямую в мозг, как в «Матрице». :)

0x131315

15.05.2016 06:49И опыт тоже, т.к. он тоже в мозге, и по сути — результат анализа информации. Так что ничто не мешает взять уже проанализированную информацию, чужой опыт, и внедрить новичку — в результате уровень профессионализма будет расти бесконечно, со смертью мастера его опыт утрачен не будет, а будет дополнен опытом другого носителя.

Но не мышечную память конечно — но это уже скорее область физподготовки, и не особо важно.

arheops

15.05.2016 08:27А мышечная память не нужна будет. Будет все делать робот. Заодно он будет ошибки исключать и пролазить через отверстие в пару миллиметров туда, куда хирургу не добраться

EmmGold

15.05.2016 09:57не думаю, что мышечная память отличается от какой-нибудь другой. Это как набор ассоциаций — слышишь «хабра», додумываешь «хабр». Ощутил пимпочку под указательным пальцем правой руки, рука сама встала на «олдж» и можно набирать текст. Если длина пальцев у донора памяти/опыта совпадает с длиной пальцев реципиента, то проблем не будет вообще.

maxpsyhos

15.05.2016 10:33+2Отличается он тем, что

1 — не вся расположена в головном мозге

2 — заточена под кривизну рук и силу мышц того, кто её нарабатывал.

EmmGold

15.05.2016 17:42Про кривизну рук, силу мышц и длину пальцев чуть выше обсуждаем. Загружаем в новоиспечённого данные, потом он пару месяцев, ну с полгода, адаптирует их к кривости своих рук. Это гораздо меньше, чем обучать человека пол жизни, и не факт, что он при этом что-то будет уметь.

0x131315

15.05.2016 19:27Обучение извне — суть повторение раз за разом, в течении многих лет, пока внутри не выработается нужная программа.

Обучение изнутри — мгновенная загрузка такой программы, вырабатывать несколько лет ее не надо.

Но это что касается знаний и опыта.

Мышечная память — это периферийные нейросети.

Во первых к ним нет и не ожидается такого удобного интерфейса, как к головному мозгу, так что снятие дампов и загрузка там выглядит как минимум проблематично

Во вторых они подстраиваются к конкретному телу — со всеми его особенностями: насколько велика масса мышц, насколько они чувствительны, каков состав крови, состояние нервной сети, каналов связи, задержки, ослабление сигналов. Равновесие настолько тонкое, что в случае небольших травм, нарушении состава крови, или даже просто недостаточно активном использовании мышц юстировка системы теряется, и человеку приходится осваивать все заново.

Но мышечная память — очень специфична, и нужна лишь в экзотических специальностях, вроде снайпера, атлета, танцора. Там, где много тонких рассчитанных движение тела.

Обычно человеку достаточно просто понимать, что делать — в этом и заключается обучение, дать осознанность действиям, позволить свою работу выполнять не по инструкции, а по уму, позволить отличать исключительные ситуации от штатных, и уметь решать исключительные ситуации, действовать гибко, по ситуации, но правильно, обдуманно, со смыслом.

superhimik

16.05.2016 03:53простите за странный вопрос: вы роды принимали?

GadPetrovich

17.05.2016 15:12А что мешает корректировать данные под криворукость перед их загрузкой в человека? Тогда этап адаптации сократится с нескольких месяцев до недель или даже дней.

0x131315

17.05.2016 23:41Ты про мышечную память? Подгонять под конкретную криворукость? Да, ты прав — ничто не мешает, вот результат анализа этой идеи:

Мышечная память — это информация о том, как преобразовать конкретный запрос в движения, с учетом всех особенностей конкретного тела.

Например даже у станка есть мышечная память — в него заложены коэффициенты ПИД, подобранные конкретно под его конструкцию, под массу и инерцию головки, трение в механизмах.

Некоторые станки даже умеют сами подстраивать эти коэффициенты — а это уже считай обучение, приспособление к особенностям конкретного механизма.

Тело делает то же самое — сначала контролирует движения мысленно, потом со временем нарабатывается мышечная память, и тело уже знает, какие сигналы посылать мышцам для выполнения необходимого движения, может дозировать силу и предсказывать результат — мысленного контроля нужно все меньше и меньше, пока однажды он вообще не исчезнет, и тело начнет выполнять сложные операции не глядя и на задумываясь, автоматически. К этому результату и стремятся все, кто работает с телом.

Можно сравнить и обобщить особенности множества тел, и выделить общие признаки, что позволит загрузить хоть что-то осмысленное, и в конечном итоге немного ускорит обучение.

Но все-равно есть одна проблема: мышечная память — это по большей части периферийные сети, они разбросаны по телу, к ним сложно получить доступ.

Хотя одна технология просматривается — на такие сети электродов не напасешься, но там всегда полно ионов, так что можно проецировать потенциалы удаленно, что фактически заменяет электроды.

И просматривается технология быстрой наработки мышечной памяти: если задача лишь подогнать результат воздействия к заданному, то участие человека тут вообще не требуется, машина может сама тренировать периферийные сети, в ускоренном режиме, быстро обучая эти сети — так вместо месяцев практики это может превратиться в несколько сеансов сна в обучающей машине.

Хотя, если мы можем перезаписывать информацию в сетях — даже тренировка не нужна: достаточно получить эталоны движений, однократно протестировать тело, выяснив особенности, вычислить коррекции к эталонам, и прошить все это в сеть напрямую. А это уже почти мгновенное обучение: тест тела занимает несколько минут, еще несколько минут — запись.

Зашел в кабинку, нажал кнопку — через 10 минут вышел полноценным хирургом с 20 летней практикой. Удобно :)

DrBanana

16.05.2016 09:52Ну так же картина будет, что и сейчас — знания есть у многих, а на работу берут только с опытом в несколько лет

herr_kaizer

15.05.2016 12:59Создание нейроинтерфейсов вовсе не предполагает умение управлять человеческой памятью.

vconst

15.05.2016 08:41+1Никогда этого не понимал. Если на экзамене тебе нужно списывать, значит учился ты зря, время и деньги были потрачены впустую

Hayate

15.05.2016 09:17Ну конкретно в статье описывается случай когда хотят просто влезть в профессию и потом грести бабло.

А в нашей стране это результат маркетинга специальностей в вузах. Все хотят машину, хорошо одеться, айфон и диплом вон того вуза. Ещё столько же получает диплом следуя карго-культу. Им не образование нужно, а строчка в резюме. Ну и остаётся малая часть, которая правда учится.

superhimik

15.05.2016 09:31Так поступление ещё не гарантирует, что доучишься, не?

Hayate

15.05.2016 09:37Так это когда ещё будет. От сессии до сессии студенту всё норм.

superhimik

15.05.2016 09:43Ну так придёт сессия и всё расставит на свои места. Рано, или поздно.

Hayate

15.05.2016 09:47Ну, это ещё когда будет. Да и будет ли. А папа с мамой уже на днях пороть будут, если не сдаст экзамены. А там видно будет. Сессия? Да не страшнее экзаменов.

А потом такие вот салфетки, или даже простыни, забывают в брюшных полостях.

zagayevskiy

15.05.2016 09:41Меня это умиляет. Часы — умные, а студенты — всего-лишь сообразительные. Почему, интересно, смартфон не называют умнофоном?

Basil_BF

15.05.2016 11:06-1вообще смартфон умнофоном с самого начала называют просто по забугорному, смартклокс в России слишком ухо режет…

zagayevskiy

15.05.2016 13:57Смарт-часы. Просто меня реально вымораживают эти названия — умный дом, умные часы. Какие ж они умные? Умный человек, который их придумал. А они — смарт.

Romiro_Orimor

15.05.2016 09:41+1Invisible Watch напомнили статью «Делаем приватный монитор из старого LCD монитора» geektimes.ru/post/257030

MartinX

15.05.2016 12:56+3По факту те же игры с поляризацией.

Romiro_Orimor

15.05.2016 20:26На это намёк, никакой уникальности…

Показывали бы они время или любую другую информацию свойственную часам, а в очках уже другую… стеганография.

«Раскурочив» экран простых смарт часов можно такое повторить, e-ink экран пролетает.

Я всё же думаю проверяющие на экзаменах следят за последними новинками на этом поле и такие часы выделяются на фоне других больше, чем популярная модель с модифицированным экраном. А вообще: смарт часы, как и телефоны вроде сдаются перед экзаменом/тестом.

MartinX

15.05.2016 20:36> Показывали бы они время или любую другую информацию свойственную часам, а в очках уже другую… стеганография.

Для этого надо делать еще один слой из ЖК кристаллов и решать проблему с возможной поляризацией «невидимого» слоя.

> «Раскурочив» экран простых смарт часов можно такое повторить, e-ink экран пролетает.

Да, можно, но какие-нить Apple Watch жалко курочить, да и рассчет продукта идет именно «под ключ».

Все зависит от места. У нас в университете доходило до открытого использования ноутбука на экзамене, уж про бумажки и телефоны я молчу. Преподы тоже не дураки, но зачастую даже строгие бывает закрывают глаза на списывание.

Romiro_Orimor

15.05.2016 20:52>Для этого надо делать еще один слой из ЖК кристаллов и решать проблему с возможной поляризацией «невидимого» слоя.

Можно и обратиться за примером к цветовому тесту Люшера, а в очках обычный цветовой-фильтр.

Тут парю сделали очки с коррекцией цвета: https://youtu.be/WCcxwieuDH0

>Да, можно, но какие-нить Apple Watch жалко курочить, да и расчет продукта идет именно «под ключ».

Сделав бы реплику брендовых — по судам бренды затаскают и по этому пришлось курочить брендовые часы, чтоб не бросаться в глаза.

QWhisper

15.05.2016 22:23А зачем слой? оставляем полоску поляризатора посредине и норм, по краям текст по центру время.

Romiro_Orimor

16.05.2016 06:20Хорошая идея.

Или полоску поляризатора сверху пустить в 2/5 высоты экрана, а внизу уже текст, чтоб удобнее читать.

Останется найти поляризатор на очки(на две лизны не натянуть остаток плёнки)

r3l0c

15.05.2016 09:41Позабавило последнее предложение. Когда появятся импланты и прочие няшности-я думаю экзамены будут не нужны.

AVKinc

15.05.2016 09:44+1Чет уж больно дофига они отдали за очки с камерой и передатчиком.

rPman

15.05.2016 12:37размеры и сборка того стоит.

вы можете сделать дешевле?

Arezus

16.05.2016 09:25Думаю, что тут упор на другое, мне сразу показалось, что никто там ничего не делал, а просто купили на ибее и перепродали, первый запрос по словам "camera glasses" дает ну очень похожий товар, и стоит он 16 уе, а не 25 к$.

wOvAN

15.05.2016 11:44+1Экзамены это какое то недоразумение когда нужно впихнуть невпихуемое количество информации в единицу времени, по мне так достаточно было бы формирования оценки по итогам работы на занятиях.

superhimik

15.05.2016 11:58в принципе, так в нормальных вузах и делают. итоговая оценка=баллы за работу в семестре*0,75+баллы за экзамен*0,25. Правда, в статье идёт речь о вступительных экзаменах, так что такая фишка не прокатит.

Neuromantix

15.05.2016 12:07Я всегда было настолько лень писать шпаргалки, и выкручиваться со всякими хитростями, что я просто учился в течении семестра. Т.к. время позволяет, скорость передачи и обработки знаний можно сделать очень малой, и вычислительной мощности мозга вполне хватает для их переработки.

Arezus

16.05.2016 09:28А я всегда писал шпоры на весь конспект, даже если не учил какую-либо тему и не списывал ее, то все равно пока шпоры катал что-то да запомнил, всяко легче. Но у нас в универе, в основном, преподы разрешали пользоваться конспектами, но только если они были твоими личными, тк "все запомнить нереально, но нужно уметь пользоваться справочной литературой"

KSA_GT

15.05.2016 14:33Для самых умных

УК РФ, Статья 138.1. Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации

Незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специальных «технических средств», предназначенных для негласного получения информации, — наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.KivApple

15.05.2016 18:57Это касается только очков с видеосъёмкой. Поляризационные очки, умные часы и т. д. — полностью законны. К тому же это статья УК РФ, а очки были применены не в России. Далеко не во всех странах есть такая статья.

Mixim333

15.05.2016 16:47-1В студенческие годы более-менее своих мозгов и понимания того, «что это нужно прежде всего мне» хватало для сдачи экзаменов, а вот в школьные годы…

До сей поры помню как в 5-6 классе вызлили учителя Географии и она решила устроить нам контрольную по всем темам, изученным за год — запомнить это все было очень трудно, поэтому я взял стикеры, записал на них ключевые слова, фразы и приклеил на стул, извините, между ног — учитель отвернулся, развел ноги, прочел ключевое слово по теме, в голове всплыла вся тема и написал ответ, учитель повернулся — свел ноги… В итоге, я и рядом сидящая одноклассница сдали контрольную на 4-5, все остальные на 2-4…

asdfghjk12

15.05.2016 18:02Сейчас наоборот нужно поощрять тех, кто знает и умеет найти информацию. Потому что в современном мире информации ТАК много, что запомнить всё невозможно. Поэтому отличники, зазубривавшие билеты и учебники, имеют меньше шансов на успех во взрослой жизни, чем середнячки, умеющие быстро и точно искать ответы и пользоваться современными гаджетами… А уж запрет на пользование микрокалькулятором вообще выглядит дико… Уже давно никто не считает на счётах и не делит столбиком… Или это к ядерной войне готовят, и к выживанию в пещерах?

KivApple

15.05.2016 18:37+1Полностью согласен, но некоторые варианты списывания подразумевают использование третьих лиц, которые будут решать задачу за испытуемого (за деньги или по большой дружбе). В этом случае возникает вопрос — зачем нужен испытуемый и не лучше ли взять вместо него этих самых третьих лиц. Что касается различных справочников и калькуляторов (частный случай — гугл) — считаю, что вот этим как раз нужно разрешать пользоваться неограниченно.

Vampireos

15.05.2016 18:48Проще было эти ощутимые деньги предложить преподу) или на лектора на дому, дабы подтянул^ ^

leader72

15.05.2016 19:42А по поводу записи знаний прямо в мозг — есть замечательная повесть Айзека Азимова «Профессия», написанная в далеком 1957 году. Почитайте, кто не читал, на досуге — очень поучительно!

temazosin

16.05.2016 09:47+1Последний девайс из новости легко реализуем. Года три назад на хабре была статья про создания такой штуки из жк-монитора. Отделяем слой и монитор не передает картинку. Этот материал в очки.

aavor

16.05.2016 12:32

qrck13

> Многообразие шпионских гаджетов впечатляет, но по-настоящему сложно будет бороться со списыванием, когда в народ пойдут беспроводные нейроинтерфейсы и биоимплантаты.

Как там в 2036-ом?

superhimik

Введут собеседование, где надо сходу отвечать на вопросы. Да и отсев во время учёбы никто не отменял.

GreyGazer

Все куда проще, просто закачают знания на мозг

Sadler

Это уже не списывание, а вполне себе замена зубрёжки. Только записывать надо не в сверхценные вычислительные ресурсы самого мозга, а на внешнюю память, которая будет управляться сознательно, чтобы пользователь всегда мог отличить свои воспоминания от внешних данных. Кроме того, вместо фиксированной базы можно использовать доступ в интернет. Такой себе гуглинг на стероидах.

Alexsandr_SE

С биоимплантами возможно и учиться не нужно будет, все данные буду загружаться в голову, ну а применение уже от мозгов.

andreyle

" Эрих с тоской подумал о тех временах, когда на экзамен можно было

пронести допотопные мобилку или пэйджер — громоздкие, размером с полкулака,

а то и больше! Ему прадед рассказывал, он именно так когда-то и сдал

историю: договорился с приятелем, прямо с экзамена скинул ему вопросы,

получил ответы, записал — и готово!

Эх, были времена! А теперь научно-технический прогресс и информатизация

общества вон как шагнули вперед — и без толку. Против каждого лома свой

прием: от дезодорантного пера — душ, от минипередатчиков, вживленных под

кожу, — экранирующие стены класса плюс «глушилки»… И рентгеном, говорят,

просвечивают так, что никаких шансов."

Владимир АРЕНЕВ «Новый Гутенберг»

spellman003

У нас тут все сильно проще, работают роботы, а мы наслаждаемся жизнью. А экзамены уже лет 10 никто не сдает.