Размер в космонавтике имеет значение. Слишком большую ракету или корабль будет сложно транспортировать и дорого обслуживать, а слишком маленькая выведет в космос слишком легкую полезную нагрузку. Например, по ракетам-носителям самый распространенный диаметр ступени находится в пределах 2-4 метров, а стартовая масса в большинстве случаев колеблется в диапазоне 200-800 тонн. Через пару веков легко можно будет построить кривые распространенности для разных размеров крылатых многоразовых кораблей. А пока у нас есть провалившийся проект большого шаттла и много проектов минишаттлов. Во второй половине 20 века было несколько проектов небольших крылатых орбитальных кораблей, один из которых даже летал за пределы атмосферы. Сейчас один минишаттл уже несколько лет совершает секретные миссии, а в нескольких странах ведутся работы по похожим многоразовым кораблям. Что же это за аппараты?

Совсем не минишаттл

Начиная говорить о многоразовых крылатых кораблях, необходимо прежде всего определиться, что включить, а что исключить из списка. Многоразовых аппаратов с крыльями было довольно много, а их нереализованных проектов — еще больше. И, например, X-15 и SpaceShipOne долетали до условной границы космоса в 100 км. Но они конструктивно не были предназначены для орбитального полета. А далее будут рассматриваться только аппараты, хотя бы теоретически способные выйти на орбиту и вернуться. Также, учитывая обилие проектов, которые не были реализованы в металле, не все они есть в списке.

Поздние версии X-15 могли подняться до 100 км и даже несли теплозащитное покрытие, но не могли выйти на орбиту

X-20

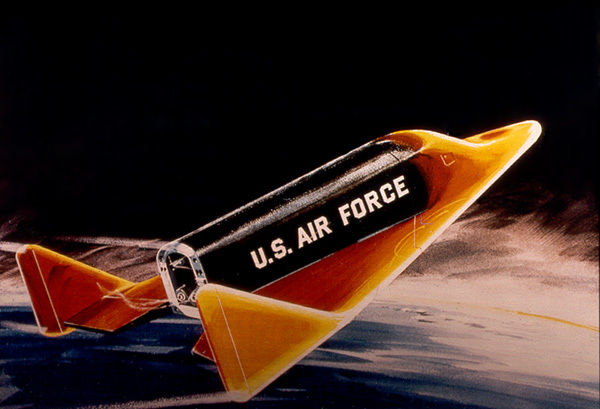

Еще до войны, в 1934 году, австрийский физик Эйген Зенгер предложил проект дальнего ракетного бомбардировщика. После оккупации Австрии проект стал разрабатываться в нацистской Германии, но был закрыт в 1941 году, как не обещающий быстрой отдачи. В 1944 году, когда Германию могло спасти от поражения только чудо, проект возобновили, но, конечно же, ничего сделать не успели. Послевоенные расчеты показывают, что в исходном виде проект был в принципе нереализуем, потому что в нем было очень сильно недооценен нагрев от движения в атмосфере. Но идея орбитального бомбардировщика стала известна и в СССР, и в США. А после запуска первого спутника Советским Союзом, американцы очень сильно испугались. И уже 24 октября 1957 года, объединив несколько отдельных разработок, стартовала программа X-20 Dyna-Soar (от слов Dynamic Soarer — динамический планер, на английском звучит так же, как «динозавр»). Ее результатом должен был стать орбитальный самолет, который мог бы выполнять функции разведчика, бомбардировщика, исследователя и истребителя вражеских спутников.

Макет X-20 в натуральную величину

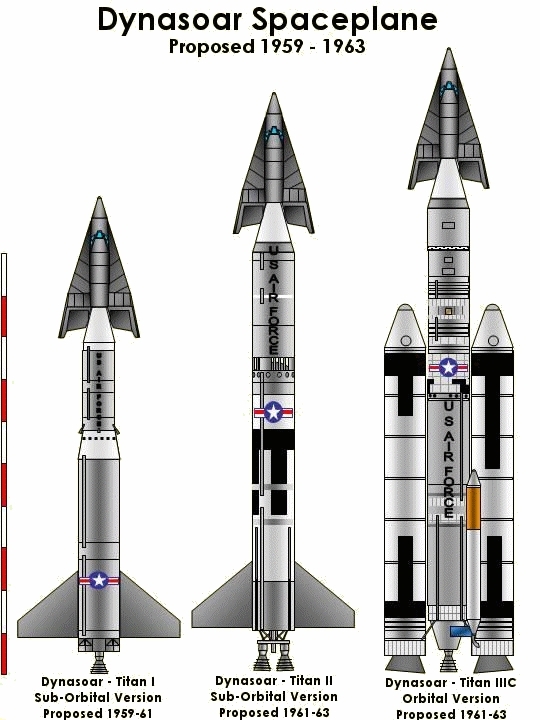

В зависимости от миссии, X-20 мог стартовать на ракете-носителе Titan-II или Titan-III. В первом случае аппарат выходил на суборбитальную траекторию, нырял в атмосферу, снижаясь до высоты 40-60 км, фотографировал цель или сбрасывал на нее атомную бомбу, и, на подъемной силе от крыльев, возвращался обратно в космос. Суборбитальная траектория означала, что аппарат летел, отскакивая от атмосферы, как плоский камень от воды, и должен был садиться на первом витке. Более грузоподъемная ракета-носитель Titan-III позволяла вывести X-20 на орбиту. Любопытно, что и в этом случае нырок в атмосферу рассматривался как возможный, но для случая «гонки» за маневрирующим спутником противника. X-20 за счет крыльев мог изменить наклонение орбиты больше, чем любой бескрылый спутник. К тому же, в варианте с Titan-III X-20 выходил на орбиту состыкованный с разгонным блоком TransStage и имел широкие возможности для маневрирования благодаря большому запасу топлива.

На первую слева ракету Titan-I X-20 перестал помещаться к 1961 году

Очень интересным была теплозащита аппарата. X-20 не нес испаряющуюся от тепла одноразовую абляционную теплозащиту, а керамическая теплоизоляция, как у Спейс Шаттла и Бурана, еще не была известна. Поэтому на X-20 должны были использоваться тугоплавкие материалы и сплавы — молибден, цирконий, сплав Rene-41. При торможении в атмосфере теплозащита нагревалась и начинала светиться, сбрасывая тепло излучением. Из-за этого, например, на корабле не было шасси — резина бы не выдержала такого нагрева, а отдельный охлаждаемый отсек был роскошью. Поэтому на X-20 по проекту стояли тугоплавкие металлические лыжи. Стекло также не могло выдержать нагрев, поэтому передний иллюминатор закрывался металлической шторкой, которая должна была сбрасываться только перед посадкой. А в полете пилот мог смотреть в боковые иллюминаторы.

В 1962 году проект был официально представлен публике. Наверное, поэтому он настолько известен, несмотря на то, что ни одного полета по программе не было совершено. Уверенность в успехе была настолько большой, что даже набрали семь пилотов. В список входил и будущий командир «Аполлона-11» Нил Армстронг, который успел вовремя уйти аж из двух программ — X-15 и X-20. В 1963 году волевым решением госсекретаря по национальной безопасности Роберта Макнамары проект был закрыт в пользу гражданской программы Gemini (была очень успешной) и военного проекта орбитальной станции MOL (позже также закрыт).

Спираль, БОР и ЭПОС

В 1965 году в СССР стартовала амбициозная программа создания многоразовой системы, в которой первая ступень представляла собой гиперзвуковой самолет-разгонник, а вторая и третья — орбитальный аппарат с разгонным блоком. Самолет-разгонник должен был подниматься на высоту 30 км и разгоняться до 6 скоростей звука, а орбитальный аппарат затем выходил на орбиту на одноразовой ракетной ступени.

Момент разделения

И если работы по самолету-разгоннику шли медленно — уж очень это сложная вещь, гиперзвуковые двигатели, то испытания орбитального аппарата под названием БОР (Беспилотный орбитальный ракетоплан) начались уже в 1969 году. В первом пуске, 15 июля, аппарат запустили без теплозащиты. Он, естественно, сгорел, но по телеметрии была получена информация об успешности управляемого спуска на высоте 60-70 км. Во втором пуске, 6 декабря, аппарат успешно затормозил об атмосферу, но из-за отказа системы управления закрутился, парашюты не смогли нормально раскрыться, и БОР разбился. После этого прошло еще пять пусков, из которых только в одном случае аппарат не вышел на орбиту из-за разрушения обтекателя на ракете-носителе. В оставшихся четырех пусках тестировали жаропрочную ниобиевую панель, проверяли разные углы атаки, и, даже если аппарат в итоге разбивался, каждый пуск приносил важные и интересные данные.

В 1966 году был сформирован специальный отряд космонавтов под руководством космонавта №2 Германа Титова, которые выполняли полеты на аналоге, получившем индекс МиГ-105 (первый полет 11 октября 1976):

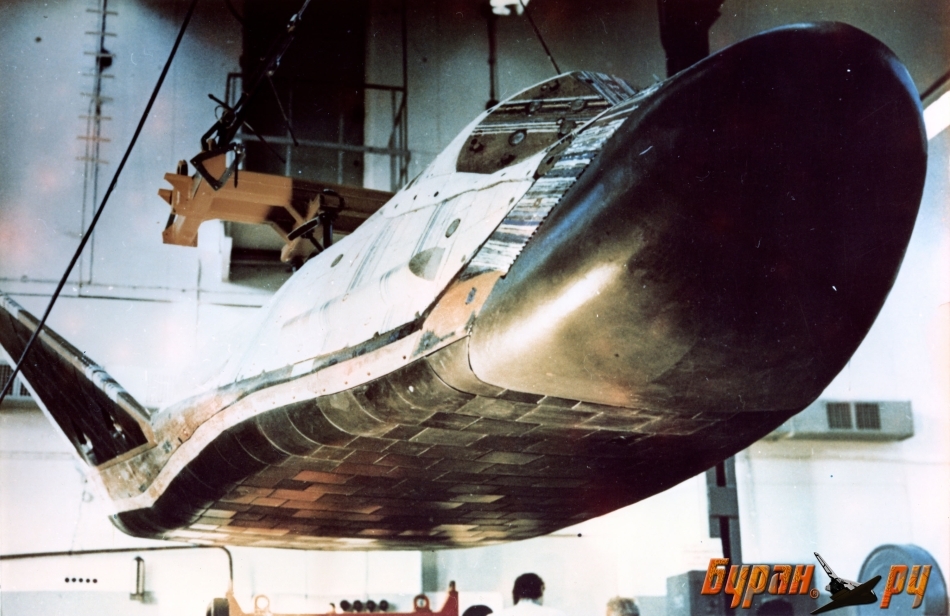

В 1980-х начались испытания аппарата БОР-4, на котором отрабатывали теплозащиту для «Бурана». Состоялось пять успешных полетов, из них один суборбитальный на упрощенном аппарате. Программа теперь называлась ЭПОС (Экспериментальный пилотируемый орбитальный самолёт).

На нижней поверхности видна характерная плитка теплозащиты

Но время Спирали уже уходило. Самолет-разгонник так и не разработали, а орбитальный аппарат отменили по политическим причинам, потому что верхушка Министерства обороны СССР хотела «шаттл как у американцев». Поэтому БОР-5 уже был уменьшенной копией «Бурана», а «Спираль» с ЭПОСом в итоге закрыли.

Первая часть — испытания БОР-2,3 вторая (цветная) — БОР-4:

Закрытые проекты

Первоначальный успех Спейс Шаттла породил некоторую моду на такие корабли. В Европе в 1985 стартовал предложенный еще в 1975 году проект HERMES, который должен был запускаться на разрабатывающейся в то же время ракете-носителе Ariane 5. Но, в отличие от ракеты, HERMES закрыли в 1992.

«Юбка» в хвостовой части — адаптер на большой диаметр центрального блока Ariane 5

В Японии в 80-х начали разрабатывать челнок HOPE-X. По программе успешно прошли два суборбитальных полета технологических демонстраторов Hyflex и OREX, в 1997 году возникла идея грузовой модификации корабля, что помогло бы справиться с тогдашними проблемами снабжения МКС шаттлами. Но в 1998 году проекту сильно урезали бюджет, а в 1999 вообще закрыли.

В Германии в 1985 году начали разрабатывать свою версию «Спирали» под названием «Зенгер». В 1991 году по проекту даже сумели создать двигатель, сочетающий турбореактивный и прямоточный воздушно-реактивный двигатели, что обеспечило бы проекту хотя бы сверхзвуковую скорость самолета-разгонника, но при аудите проекта подсчитали, что выгода в 10-30% по сравнению с Ariane 5 не оправдает огромные затраты на разработку. Проект закрыли в 1995.

В России в конце 80-х был представлен проект МАКС — Многоцелевая Авиационно-Космическая Система. В ней проблемы с разработкой сложного гиперзвукового самолета-разгонника решили обойти использованием тяжелого самолета Ан-225 «Мрия», или, по другим данным, его еще более грузоподъемной модификации. Проект не закрыт официально, в начале десятых, например, были новости об адаптации системы к суборбитальным туристическим полетам, но информации об активно ведущихся работах нет.

Ну и, наконец, во второй половине 90-х в РКК «Энергия» велись работы, из которых вырос проект корабля «Клипер». Примерно в 2006 году аппарат даже рассматривался как перспективная замена «Союзам» и попал в концепцию развития пилотируемой космонавтики. Но в 2009 году проект закрыли, а «Энергия» стала разрабатывать ПТК НП, который сейчас называется «Федерация».

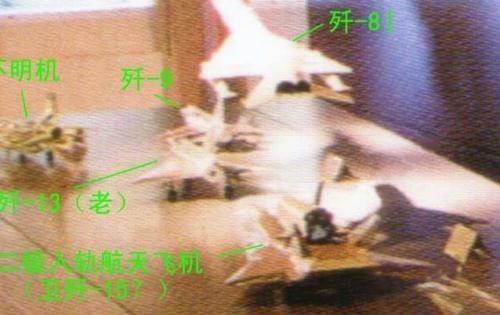

Таинственный Китай

Отдельно стоит упомянуть многоразовые проекты Китая. В интернете иногда появляются новые фотографии различных макетов многоразовых аппаратов, но из-за секретности совершенно непонятно, что это за проекты, и какой у них статус.

В 2007 году появились фото макета того, что может быть кораблем «Шеньлун»

На других фото видны какие-то другие проекты.

Орбитальные пуски сейчас проводить незаметно не получится, поэтому если какой-то из проектов окажется на орбите, мы об этом узнаем. Хотя, конечно, характеристики и назначение аппарата еще долго могут оставаться секретом.

X-37

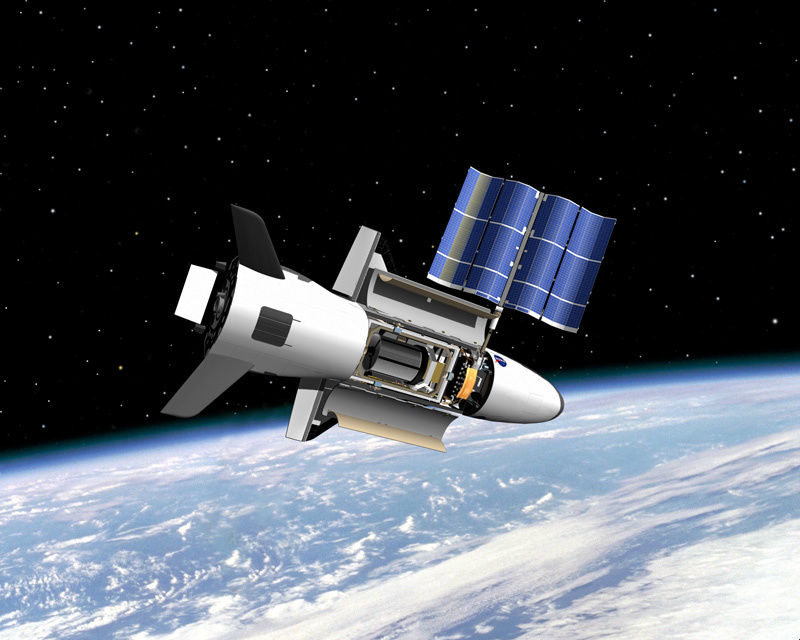

Именно эта ситуация, когда аппарат летает по орбите, но мы не знаем его назначения, происходит сейчас с единственным минишаттлом, находящимся в эксплуатации. Проект X-37, начатый в 1999 году, сейчас совершает четвертый полет. Беспилотный аппарат, массой примерно 5,5 тонн, находится на орбите все более длительное время. Первая миссия продолжалась 224 дня, вторая 469, третья 674, не удивлюсь, если в этот раз аппарат пробудет на орбите 800 с лишним дней. Такая длительность автономного полета возможна, потому что на орбите X-37 раскрывает из грузового отсека солнечную батарею.

В этот раз в составе миссии анонсированы эксперименты с новым электрореактивным двигателем и воздействием космоса на различные материалы. Параметры орбиты не особо подходят для разведывательного спутника, небольшое наклонение в 30-40° означает, что аппарат не сможет следить, например, за Россией, но совсем гипотезу разведки отбросить не получится, потому что его цели могут находиться в районе экватора. Версию перехватчика спутников тоже нельзя сбросить со счетов — несмотря на то, что X-37 еще никого не перехватил и не уничтожил, конструктивно это маневрирующий аппарат, который может приближаться к своим будущим целям. Астрономы-любители наблюдали X-37 и даже фотографировали его:

Оборудование классом выше есть у военных служб контроля космического пространства развитых государств, но они с нами этими фотографиями не поделятся. Экономической эффективностью от полетов X-37 пока никакой не пахнет, но из-за секретности сказать об успехах или неудачах проекта мы не можем.

IXV

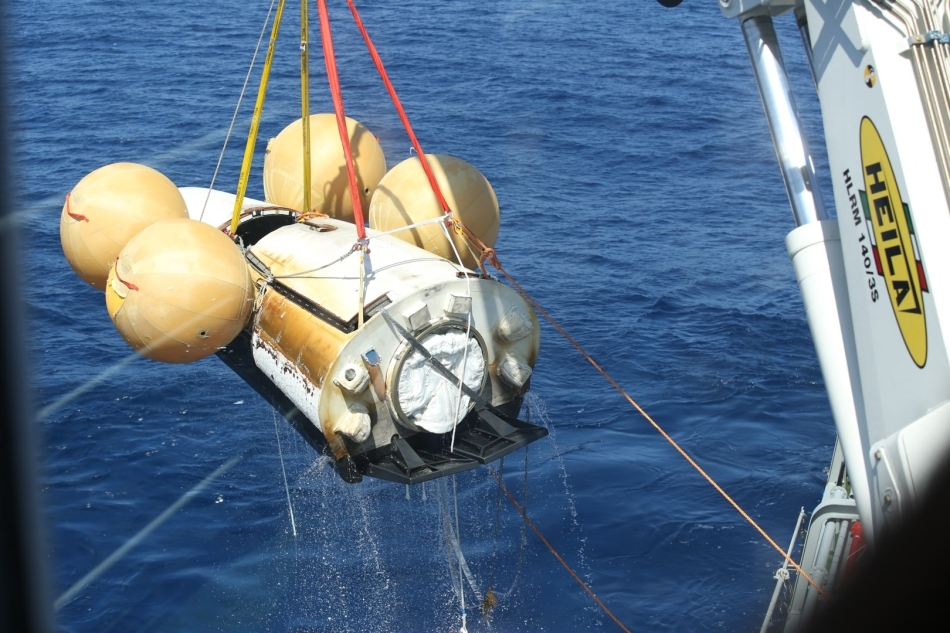

11 февраля 2015 года с космодрома Куру стартовал технологический демонстратор IXV (Intermediate eXperimental Vehicle — Промежуточный экспериментальный аппарат). Полет прошел успешно, и, войдя в атмосферу со скоростью 7,5 км/с, типичной для возврата с низкой околоземной орбиты, аппарат успешно приводнился в Тихом океане, пролетев меньше одного витка. Несмотря на отсутствие крыльев, аппарат управлялся при торможении в атмосфере. Ожидается, что в 2019-2020 состоится еще один полет, скорее всего с посадкой на сушу, а в дальнейшем из этого проекта может получиться грузовой многоразовый корабль.

RLV-TD

23 мая 2016 года Индия успешно запустила технологический демонстратор RLV-TD (Reusable Launch Vehicle — Technology Demonstration — Технологическй демонстратор многоразовой системы выведения). Аппарат поднялся на 60 км, и, успешно пролетев 450 км, по плану испытаний разбился о воду. В будущем индийское космическое агентство собирается провести следующие тесты: посадку, атмосферный полет, испытания гиперзвукового двигателя, испытания аппарата на гиперзвуковой скорости. А в результате ISRO хочет получить способ снижения стоимости выведения килограмма на орбиту за счет многоразовости.

Dream Chaser

Разрабатываемый компанией Sierra Nevada челнок Dream Chaser («Бегущий за мечтой») еще не выходил за пределы тропосферы, но, несмотря на то, что он проиграл в конкурсе пилотируемых частных кораблей для доставки астронавтов на МКС, проект не закончен. Дело в том, что в начале 2016 года он выиграл конкурс на полеты к МКС в грузовом варианте. NASA гарантирует, что корабль получит шесть миссий по доставке груза на МКС с 2019 года. Ждем новостей о новых испытаниях, которые обязательно понадобятся.

Испытания планирования и посадки. Не вышла одна стойка шасси, аппарат получил повреждения.

Skylon

А этот аппарат пока находится в невысокой стадии технической готовности. Он разрабатывается для реализации сложной концепции Single Stage To Orbit (одной ступенью на орбиту) и требует разработки специального двигателя, который будет сжижать кислород из воздуха. Пока что нет новостей об испытаниях двигателя в сборе, поэтому в ближайшие годы проект не полетит точно.

Заключение

Идея минишаттла привлекательна тем, что может реализовать следующие преимущества:

- Меньшая стоимость создания и межполетного обслуживания, чем у «большого» шаттла.

- Управляемая точная посадка.

- Небольшая перегрузка при торможении в атмосфере (1,5-3 g).

- Более частые полеты.

В то же время, как любая многоразовая система, минишаттлы очень зависят от точности оценки стоимости и длительности межполетного обслуживания, которые могут сделать их экономически невыгодными. Также к проблемам многоразовых аппаратов можно отнести небольшой размер флота, что повышает чувствительность к авариям.

Некоторые картинки взяты с сайта Буран.ру, там много интересной информации по многоразовым системам.

Комментарии (36)

javax

30.05.2016 09:04+1Dream Chaser сделан по форме как БОР.

Создатель Dream Chaser нашел модель БОРа на складе НАСА, ну и решил сделать такой же, но побольше

lozga

30.05.2016 09:34+2Ирония в том, что на складах NASA действительно лежал БОР, назывался HL-10 и лежал там с 60-х.

На фото он крайний справа

Silverado

30.05.2016 09:47Был еще и куда более похожий на БОРы HL-20, с которого Dream Chaser и лепили.

Whisky667

30.05.2016 11:10А проектов, сочетающих в себе и корабль, и вторую ступень, не существует сейчас? Такая привлекательная идея ведь, и смысла в крыльях гораздо больше сразу становится.

lozga

30.05.2016 11:11Сочетающих как? Есть SSTO, вы это имели в виду?

Whisky667

30.05.2016 12:29К примеру, X-37- обычная ПН, выводящася на орбиту большой, мощной второй ступенью. Тяговооруженность самого корабля видимо низкая, и топлива не очень много, годится только для неспешного орбитального маневрирования. То же самое можно сказать о других подобных проектах.

Очень привлекательной выглядит идея сделать так, чтобы челнок сам скруглял орбиту, и поставить его на дешевую, существующую первую ступень. Как я понял, Индусы именно это и пытаются сделать, но информации мало, и вообще статус проекта не совсем ясен.

По DC/Гермесу хотелось бы добавить, что в итоге всё равно появились расходуемые грузовые отсеки с кучей систем, что вообще ставит вопрос о нужности крыльев (конструкция усложняется, из плюсов остается только мягкое возвращение, Дракон по точности уступать не будет).

SSTO это красиво конечно, но пока не слишком реализуемо/практично.Zenitchik

30.05.2016 13:06А в чём преимущество такого подхода? Зачем пилотируемому аппарату быть второй ступенью?

Крылатая ступень имеет ещё одно преимущество. У неё коридор входа шире. Это облегчает жизнь при входе в атмосферу со второй космической.

lozga

30.05.2016 13:24Топливо — это баки. А их надо либо выбросить при выведении, либо увеличивать размер корабля и теплозащиты, чтобы вернуть назад. Неудобно, в общем.

Whisky667

30.05.2016 13:47Всяко дешевле расходования полноценной ступени со сложной СУ, дорогим двигателем, способным зажигаться несколько раз и глубоко дросселироваться, и всем таким прочим. Кажется, очень изящное было бы решение для небольших нагрузок, первую ступень вообще можно было бы сделать твердотопливной. Такой себе шаттл, только без издержек, вызванных огромным грузовым отсеком.

В общем, ждем информации от индусов, у них конечной целью заявлена именно такая схема, может и выстрелит в этот раз. Именно в таком случае, когда скомпоновать всё необходимое в традиционную капсулу приемлемого диаметра невозможно, крылья могут быть действительно полезными.

pnetmon

30.05.2016 15:01Кажется вы немного не понимаете что у индусов. Твердотопливная первая ступень применялась только для модели, по разноязычным вики планируется нетвердотопливная первая ступень.

Whisky667

30.05.2016 16:33Упоминая твердотопливную первую ступень, я не говорил конкретно о индусском проекте.

pnetmon

30.05.2016 17:17а как представляете их схему «В общем, ждем информации от индусов, у них конечной целью заявлена именно такая схема, может и выстрелит в этот раз.»

Whisky667

30.05.2016 17:53Относительно дешевая первая ступень на основе существующей, вторая ступень-челнок с грузовым отсеком. Это, замечу, гораздо реалистичнее SSTO в любом виде, тем более проектов вроде МАКСа. Да, ПН будет не очень большой. Собственно, из-за этого S-X временно («до появления более эффективного двигателя») отказались от возвращения второй ступени (хотя принцип там был другой), уже после появления ранних концептов, даже завсетившихся в роликах, но такие вещи, как и экономическую выгоду, считать нужно уже для конкреного образца.

pnetmon

07.06.2016 21:34Был не прав. Вначале рисовали что будет полностью многоразовый РН. Первая ступень будет создана на основе этой разработки, вторая ступень будет возвращаемой с парашютной посадкой.

https://sites.google.com/site/indianspaceprojects/launchers/reusable-launch-vehicle---technology-demonstrator-rlv-td#TOC-Development-Progress

и картинки в нескольких сообщениях тут — http://novosti-kosmonavtiki.ru/forum/messages/forum13/topic9180/message652672/#message652672

Если реализуется узнаем как садить Фалкон по самолетному…

black_semargl

31.05.2016 10:47Проблема в том, что если спасение первой ступени снижает ПН на 30%, то такой челнок — уже в разы, если не на порядок.

Т.е. такая схема имеет смысл только для пилотируемого корабля, который всё равно возвращать.

bachin

30.05.2016 11:22> Через пару веков легко можно будет построить кривые распространенности

> для разных размеров крылатых многоразовых кораблей.

Вы уверены, что ископаемых углеводородов хватит на пару веков?

lozga

30.05.2016 11:29Если лет через 50 по улицам будут бегать электромобили-роботакси, централизованно заряжающиеся от АЭС, то мы и на остатках углеводородов неплохо проживем.

Leo5700

03.06.2016 17:36+1Ещё был 20-тонный челомеевский ЛКС, дошел до натурного макета.

Спасибо Вам за обзор, очень познавательно!

pnetmon

Эх… не хватает еще для полноты между X-20 Dyna-Soar и советскими суборбитальными Борам американских суборбитальных аппаратов… а то создается ложное впечатление что Боры были первыми

lozga

В самом начале же упомянут X-15 и есть объяснение почему я их убрал из списка. БОРы летали быстрее X-15 и входили в атмосферу со скоростью, сравнимой с орбитальной. Поэтому если мы говорим про аппараты, способные летать на орбиту, в металле БОРы были первые, пусть и в виде масштабной модели.

pnetmon

В металле Боры были не первые по отработке в реальных запусках — минимум ASSET, PRIME

http://www.liftingbody.net/PRIME__x-23_.html

и ведь даже что-то напоминает — http://app.onlinephotofiler.com/img2/A_1/8/6/2/402681/1/7844f51d24af42ef80b1c81f03301d49.jpg?uid=7a2fc525-cc25-46cc-999e-12eca2cba00f

https://youtu.be/gDAPjumZA1s

Atlas X-38 Prototype Arrival (PRIME/X-23), Unloading, Mating and Launch HACL

lozga

Да, на три года раньше БОР, спасибо за уточнение. Отличные ссылки, прекрасно дополняют материал.