Теперь можно переходить к сути: Для чего можно применять такое нежесткое Кольцо из отдельных автономных элементов?

Во-первых, как уже было описано выше, каждый шестиугольный (или восьмиугольный) элемент Кольца с герметичным центральным модулем является сам по себе базой по получению энергии + либо автономной колонией для обитания нескольких сотен или тысяч человек (с производством еды), воплощающий мечты Циолковского об «эфирных городах», либо заводом по обработке минеральных ресурсов (энергоемкое производство материалов) и/или станцией по выработке топлива (в виде пары кислород/водород, плюс другие газы для разных двигателей, возможно и обогащение изотопов для ядерных и термоядерных реакций).

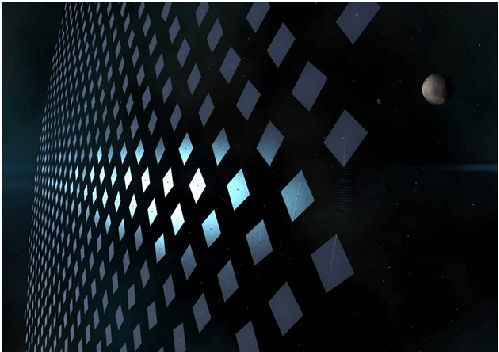

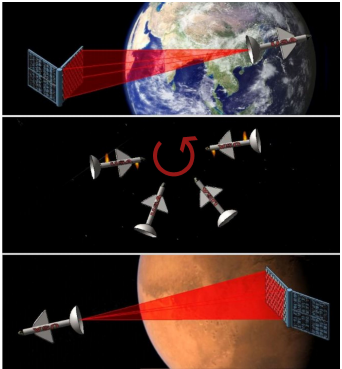

Во-вторых, каждый элемент Кольца может изменять наклон своего зеркала к направлению на Солнце и перенаправлять свой «зайчик» отражённого солнечного света туда, куда нужно: на другие элементы, на Землю, на космический аппарат или на астероид, который нужно осветить, подогреть, испарить, разработать. Это и энергия, и оружие, и сигнал – любое из списка. Нечто похожее показано в начале (с 10 по 50 секунды) этого ролика

В-третьих, добываемая на элементе энергия может быть перенаправлена с элемента: по кабелям — на соседние элементы кольца, по лазерным или ВЧ-радиолучам на приемные станции в пределах кольца, либо на астероиды или на космические аппараты (в крайнем случае и прямо на спутники и планеты).

В-четвертых, все описанные выше усовершенствования, а также недоступные пока даже нашему воображению проекты модернизации Кольца, будут осуществляться на основе первоначального Кольца, с использованием его возможностей и материалов, и с учетом бесценного опыта его строительства.

Примеры применения отдельных элементов

1. Нужно испарить или сдвинуть с орбиты спутник или астероид (комету)? В нужную точку доставляют один или несколько элементов Кольца, которые своими «зайчиками» отраженного света (и с добавлением другого излучения) долго и упорно нагревают данный объект.

Часто звучат такие возражения: создание огромного роя из элементов это якобы распыление и разбазаривание ресурсов Солнечной системы. Но кроме рабочего тела, затраченного на доставку недостроенного элемента и запасов на стабильную орбиту, ничто из системы не исчезает и не пропадает. Все элементы при желании можно переделать во что-то другое, построить на их базе что-то новое и совершенное. Это же легче чем добывать материал с нуля. Три следующих примера об этом:

2. Нужно подать сигнал на световые года к другой системе? Или получить слабый сигнал издалека? Тут пригодятся элементы Кольца: каждый элемент уже сам по себе антенна, можно собрать в параболическую или сферическую антенну несколько элементов Кольца, развернуть в нужном направлении и добавить в фокус излучающее/принимающее устройство.

3. Нужно собрать огромный корабль-ковчег, чтобы за сотни лет достичь (на скорости гораздо медленнее скорости света) соседней звезды? Элементы Кольца легче разобрать и переработать на месте в корабль, нежели строить корабль с нуля.

4. Нужно собрать огромный корабль с солнечным парусом? Можно взять один или несколько элементов Кольца и соорудить из них что-нибудь типа медленного корабля, летающего на солнечном ветре, вдобавок к импульсу других двигателей.

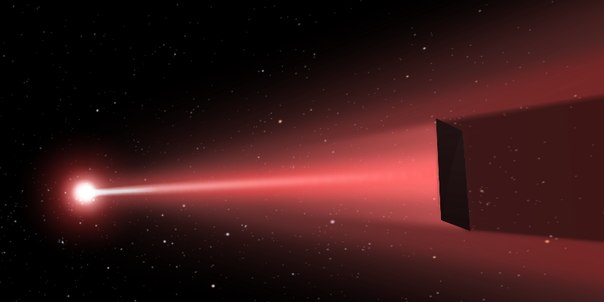

5. Нужно разогнать такой или иной корабль поменьше, используя внешний источник энергии? Это можно сделать, направив лазерные или другие лучи (световые, ВЧ радио) с элементов Кольца на приемную антенну корабля (принятая там энергия затем будет направленна на ионные/плазменные или другие двигатели), или на отражающее зеркало (фотонная ракета) — фотонная тяга.

Ускорение зонда лазерным лучом

Последний термин совсем недавно громко прозвучал как вполне осуществимая в ближайшие 30-50 лет идея проекта DEEP-IN (Directed Energy Propulsion for Interstellar Exploration), продвигаемая Юрием Мильнером, Стивеном Хоукингом и особенно Филипом Любиным (им ещё с 2013 года) https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1604/1604.01356.pdf.

Кстати, похожую идею межзвездных путешествий высказывал ещё в 1984 году Роберт Форвард (сейчас его конструкции называют традиционными схемами солнечных парусников Мэтлоффа и Форварда). Новая идея об ускорении именно сверхмалых (весом в граммы) межзвездный зондов с тонкими и небольшими (около 1м в диаметре) световыми парусами сверхмощными наземными и орбитальными (расположенными в космосе) массивами лазеров вызвала большой резонанс и нешуточные дискуссии. В принципе, при разрешении многих технических проблем, главная из которых лазерная абляция материала паруса, такая система может запульнуть в межзвездное пространство минизонд со скоростями конечно не 20%, но хотя бы около 5% скорости света. Идея проекта основана на статье «A Roadmap to Interstellar Flight» Филипа Любина с планом проекта, которую автор направил в научный журнал JBIS: Journal of the British Interplanetary Society ещё в апреле 2015, а последняя её редакция датирована сентябрем 2016. Кстати, в этой презентации, на 44 слайде, Любин обращается к идее сферы Дайсона и проблемам поиска таких структур.

Есть несколько огромных возражений к реализуемости проекта (почти сразу озвученных критиками, например коротко и по делу вот здесь http://trv-science.ru/2016/04/19/dvojka-po-fizike/ — продолжение: http://trv-science.ru/2016/05/17/pod-zvezdnym-parusom-k-alpha-centauri/ ). Так, в проекте DEEP-IN указано, что массивы лазеров для такого ускорения могут быть расположены на околоземных орбитах (чтобы избежать поглощение лазера атмосферой, самофокусировки луча) или даже на Земле в высоком и сухом месте (в презентационном ролике). И якобы оттуда они раз и навсегда быстро разгонят зонд до нужной скорости.

Проблема в том, что нельзя разгонять такой минизонд с маленьким парусом слишком быстро — ускорение его сломает, нельзя и освещать слишком мощным пучком лазера тонкий парус — нагрев расплавит парус или продерёт его насквозь в ходе абляции материала от излучения. Разгонять зонд нужно медленно и не слишком мощным лазером.

Однако, при медленном разгоне зонда возникает другая серьезная проблема с лазерным лучом: так как у любого лазера есть дивергенция (расходимость) луча, то пучок расходится с расстоянием. Угол расхождения луча обычно равен: ? = 1.22? /d, где ? — длина волны, d — диаметр луча (диаметр выпускного отверстия лазера). Расхождение для обычных (узкоапертурных) лазеров это примерно 1 угловая минута. Это означает, что луч лазера на Луне уже будет диаметром около 2 км, а за орбитой Марса это уже сотни километров! ( подробнее здесь ). Подсветка паруса минизонда на таких расстояниях таким слабым, рассеянным лучом будет почти бесполезной для его ускорения — медленное ускорение оборвётся за орбитой Луны.

Но авторы проекта возлагают огромные надежды на контролируемые по фазе излучения массивы из малых эрбиевых (Yb) волоконных лазеров (КПД до 78%) с устройством контроля фазы. В чем-то идея такого массива лазеров, напоминает идею радара с активной фазированной антенной решеткой: подобно элементам фазированной антенной решетки, лазеры должны изменять относительные фазы своего излучения комплексно, так, что оно усиливается в одном, желаемом направлении и подавляется во всех остальных направлениях (в идеале). Немаловажной положительной деталью для реализуемости проекта является серьезный прогресс таких волоконных лазеров за последние годы — прогресс как по мощности, так и по компактности (наблюдается падение размеров по закону Мура) и по цене. На поле размером 1 на 1 км можно разместить около 20 миллионов согласованных по фазе маленьких волоконных киловаттных Yb лазеров весом по 25-30 кг с КПД около 50% и с короткой длиной волны (в районе 1 микрона или 1060 нм), чтобы получить на выходе лазерное излучение в десятки Гигаватт — так называемый массив DE-STAR 4. Утверждается, что угол расхождения луча у такого массива будет равен: ? = 1.22? / d = 10^-9 радиан = 0.0002 угловые секунды, так как d тут будет около 1000 м. Однако именно линейные размеры и масса такого решетки из лазеров вынуждают авторов проекта выбирать наземное размещение, что ведет к проблемам с атмосферой на пути луча.

И проблема наведения лазера на такой маленький и удаленный на миллионы километров парус зонда тоже остается.

Но можно разгонять минизонд сначала массивом лазеров с земной орбиты, потом другим массивом у Луны, потом третьим ещё подальше … и т. д.

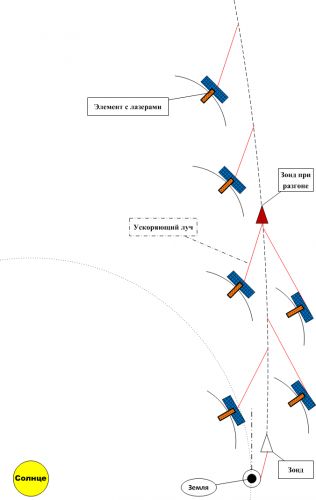

И элементы Кольца (оставаясь на своих орбитах) могут производить энергию для таких массивов лазеров, или быть платформой для установки таких лазеров. Для этого их надо выставить на различных орбитах вокруг Земли, в точках Лагранжа, на орбитах вокруг Солнца, с радиусом чуть больше 1 а.е.

Элементы Кольца можно заранее отправить к точкам (например, обычными двигателями или с помощью солнечного ветра и с помощью подсветки от других элементов Кольца) вдоль будущей траектории полета такого зонда от орбиты Земли и даже на самые окраины Солнечной системы. Там, с накопленной в аккумуляторах и/или в топливе энергией, элементы Кольца будут ждать момента пролета мимо них мини-зонда и подсвечивать его сзади умеренно мощными лазерными лучами в пределах своей части траектории (0.3-0.5 млн км длиной), затем передавая зонд следующим элементам:

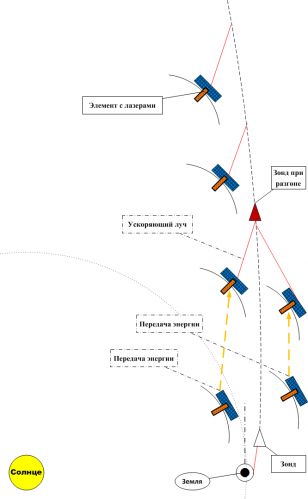

При этом они по очереди выдают энергию лучом на минизонд, ускоряя его в пределах дальности своего луча, передавая друг другу разгоняющийся корабль как бы по эстафете.

Или чуть более продвинутый вариант: не используя запасы энергии в аккумуляторах, а просто пересылая свет/энергию по цепочке от одного элемента к другому, так чтобы текущий активный элемент, последним приняв эту энергию, наводил её на разгоняемый за пределы нашей системы минизонд:

Кстати элементы Кольца могут разгонять не только такие минизонды для полетов вне системы. Прямо со своего места в Кольце элемент может ускорять и тормозить внутрисистемные грузовые корабли с солнечными парусами при доставке грузов с и на элементы Кольца (конечно речь тут не идет о больших скоростях). С этого можно начать освоение фотонной тяги, совершенствуя технику и методы для медленного разгона и торможения кораблей внутри Солнечной системы. В этой работе 2013 года авторы (включая Филипа Любина) подробно обсуждают и такие внутрисистемные полеты с торможением после разворота корабля парусом-зеркалом вперед (метод пинг-понга).

Проблема с обнаружением Кольца извне

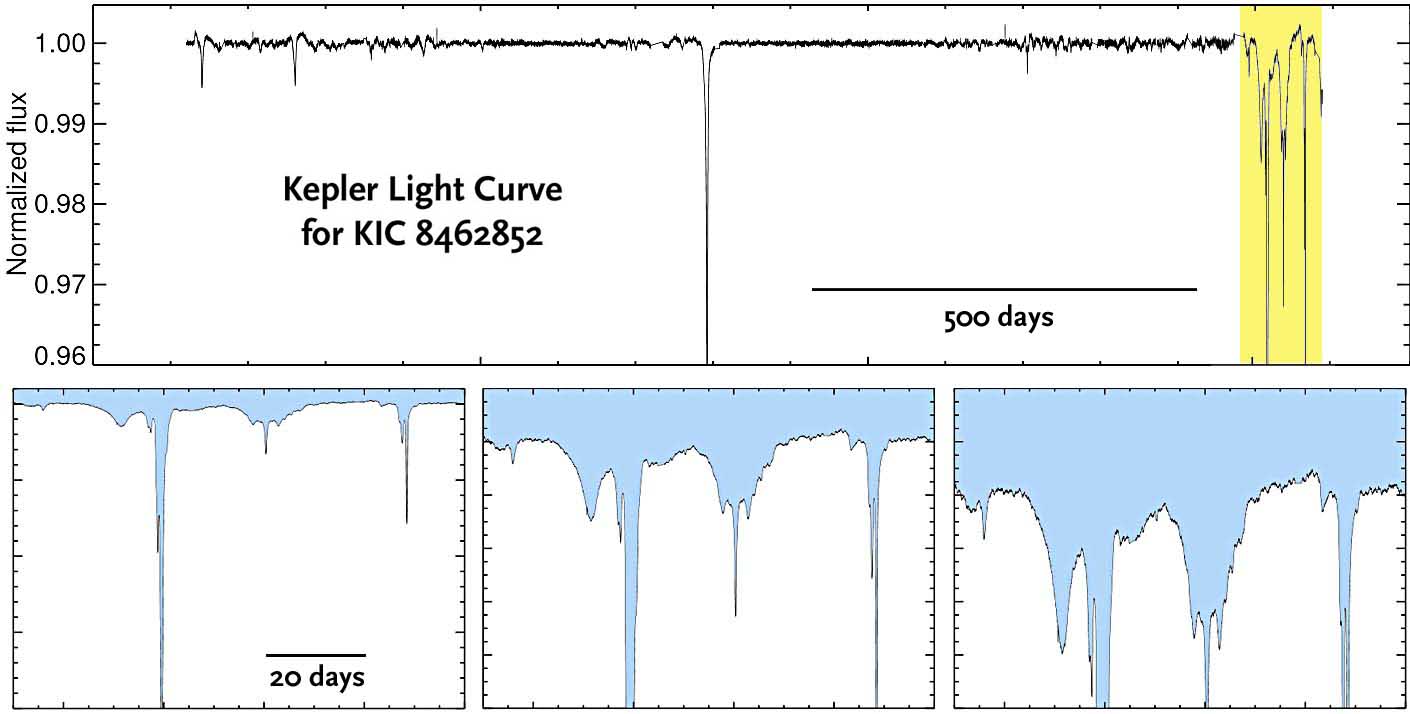

Момент, связанный с посылкой сигналов вовне (пример 2. выше), возникает ещё на стадии сборки такого Кольца. Хотят того или нет создатели Кольца, но если элементы Кольца объединяются в сегменты с характерными размерами около 1 млн. км (диаметр Юпитера — самой большой планеты Солнечной системы – составляет около 0.14 млн. км, что в 7 раз меньше), то любой внешний наблюдатель, находящийся примерно в плоскости Кольца, начинает регистрировать (независимо от желания создателей Кольца) странные, невиданные ранее, периодические затмения центрального светила неким объектом, который по линейным размерам заведомо превышает размеры планет-гигантов. А наблюдатель (таких в Галактике куда больше) не в плоскости Кольца скорее всего ничего и не заметит. Это важный момент: шансов оказаться с нужного направления от такой звезды у случайного наблюдателя не так много.

Если в данной системе, на данных расстояниях от светила (с данными периодами) не обнаружено доступными астрономическими методами никаких гигантских небесных тел типа красных или коричневых карликов, черных дыр, холодных (не излучающих инфракрасный фон) тонких пылегазовых протопланетных облаков (о чем писали тут), то это уже серьезный повод наблюдателю задуматься об искусственных причинах такого явления.

Как это и случилось с астрономами Земли, которые недавно с помощью космического телескопа «Кеплер» заметили периодические (раз в примерно 750 суток) и короткие (примерно на сутки) сокращения светимости на 10-22% исключительно стабильной звезды (обычного спектрального типа F3 V/IV) под номером KIC 8462852 ( https://geektimes.ru/post/267022/ ). Она же звезда Табби, вокруг которой (по данным наблюдений) нет других звезд-спутников (красных карликов), нет повышенного инфракрасного или ультрафиолетового излучения, а значит скорее всего нет ни планетной туманности, ни астероидных поясов, ни близких к звезде спутников типа коричневых карликов – проще говоря, нет никаких естественных астрономических причин, которые могли бы объяснить такие огромные по площади затмения центрального светила. Оставались версии с кометами, точнее экзо-кометами ( https://geektimes.ru/post/266408/ ), поясом астероидов или недавним столкновением тамошних экзопланет.

Надо отметить, что период затмений в 727 суток мало соответствует характерным для нашей системы периодам обращения комет (не говоря уже о том, что пролет комет около такой массивной звезды как Солнце часто приводит к полному или частичному распаду комет или к сильному изменению их орбит). Сложно представить такой огромный (перекрывающий 1/5 диска светила) и компактный (перекрывающий всего на сутки или пару суток) рой комет, который своими ядрами или хвостами умудряется закрыть от нас аж 22% света той звезды с таким странным периодом в 750 суток. Это обсуждалось здесь.

Потом добавилась версия (пока не отброшенная) с особым ракурсом наблюдения нами планетарного диска (облака) с холодными сплошными внешними слоями, расположенными далеко вокруг этой звезды и блокирующими инфракрасное излучение внутренних слоев ( https://geektimes.ru/post/280062/ ). Этот, так сказать, естественный аналог рукотворного Кольца, описанного выше, иногда затмевает звезду на 15-20%. Допустим это так, такое вполне может быть. Но вот только как этот очевидно очень тонкий (но не разрывный) диск умудряется так затмевать не маленькую звезду всего на сутки?

Недавно появилась новость насчет результата обработки двумя специалистами из США (Валерий Макаров из Обсерватории ВМС США в Вашингтоне и Алексей Голдин из компании Teza Technology) «сырых» данных с космического телескопа «Кеплер» с двумя крупными затмениями этой звезды. Помимо прочего они проверяли и положение звезды относительно других объектов во время затмений. Результаты у них получились очень странными — они утверждают, что в момент затмения сама звезда (точнее «центр яркости» света от неё) сдвигалась относительно приемной матрицы телескопа! Выводы пока такие: или «звезду Табби» загораживают какие-то кометы или планетоиды (по-прежнему немалые), но не на орбите этой звезды, а на орбите какого-то другого массивного тела (черная дыра? коричневый карлик?), более близкого к нам (по линии наблюдения), или в этом виноват какой-то объект неприродного происхождения у самой KIC 8462852.

Период в 727 суток примерно соответствует параметрам орбиты в зоне обитаемости или снаружи зоны обитаемости для данной звезды (она примерно в 1.5 крупнее Солнца, её светимость в 4.7 раза больше солнечной, поэтому период должен быть явно больше 400-500 дней).

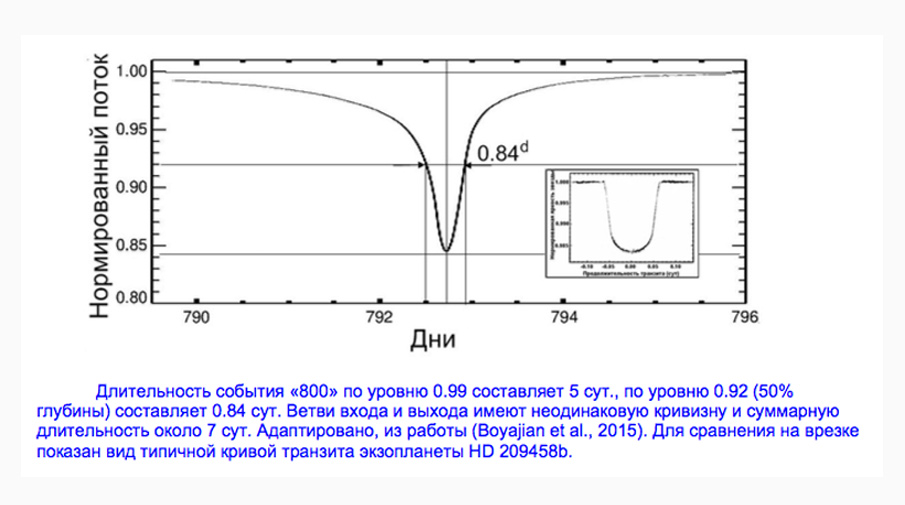

Кстати, анализ Леонида Ксанфомалити из Института космической физики РАН, выявил необычную форму кривой блеска (кривая ниже взята из первоначальной статьи и просто увеличена) для двух самых глубоких провалов/затмений:

Скорости сначала спадания и потом нарастания яркости звезды несимметричны, что может быть свидетельством вытянутости орбит затмевающих тел. Далее, основываясь на форме кривой и длительности покрытия, Ксанфомалити оценил возможные параметры орбиты космического тела вызывающего затмение.

Из его оценок следует, что тело вращается по вытянутой орбите с перицентром 3,83 астрономических единиц и периодом обращения 6,26 года. Однако сам автор отмечает противоречия своих оценок, замечая, что при таком далеком перицентре (в Солнечной системе он бы располагался за поясом астероидов) проекция орбиты с любого ракурса выглядела бы как почти прямая линия и несимметричности кривых падения блеска не наблюдалось бы.

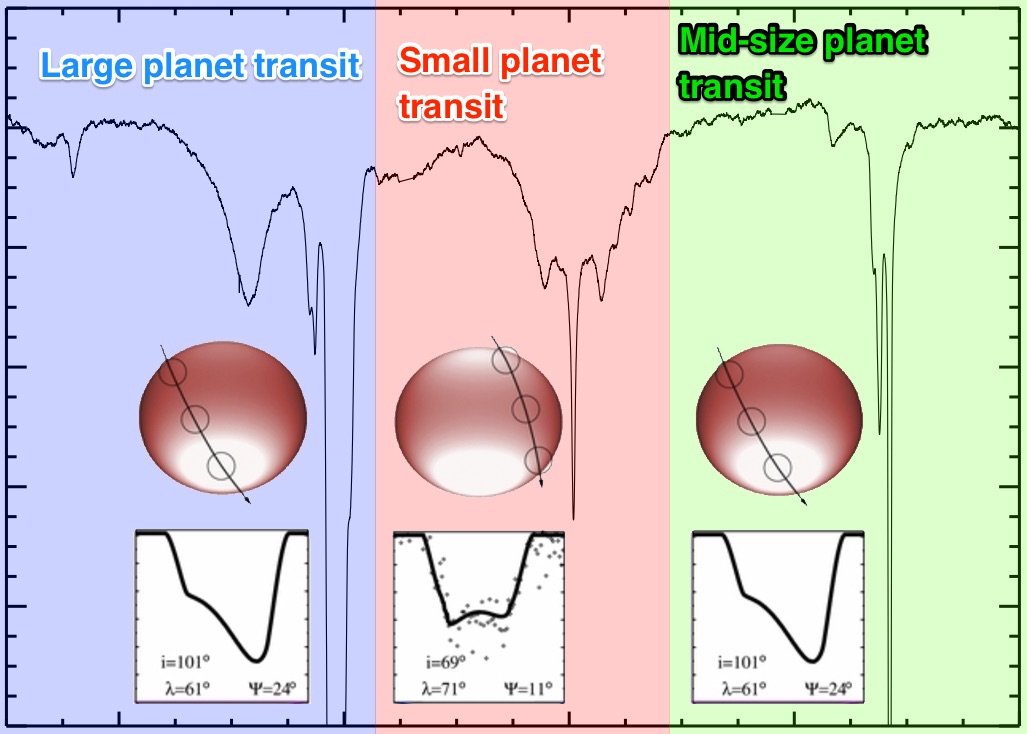

Астрономам при следующем затмении (в 2017) было бы полезно вычислить по точному графику падения и роста светимости звезды Табби форму затмевающих его объектов, тем более что такая методика есть: ( http://arxiv.org/abs/astro-ph/0503580 ). Есть и методики определения угла/направления пересечения диска звезды объектом типа планеты:

Если форма этих объектов окажется не округлой, а к примеру квадратной или треугольной, то это уже явное указание на искусственное происхождение затмевающих объектов.

Кстати, «мелкая рябь» затмений звезды Табби в принципе подходит под эффект от заслоняющих свет этой звезды недостроенных элементов роя, а крупные затмения раз в 750 суток могут быть вызваны уже достроенными до гигантских размеров супер-элементами роя (или объединением многих малых элементов).

Выводы:

Приведенные выше в данной статье доводы говорят о том, что любая продвинутая цивилизация технического типа, с желанием и волей расширять свое присутствие в космосе, используя космические ресурсы, скорее всего будет строить некоторое подобие несплошной сферы Дайсона I типа (в виде Роя Дайсона), применяя его не сколько для увеличения мест, пригодных для проживания (хотя на таких элементах можно как-то жить), сколько для двух основных целей:

- контроля освещенности (а следовательно и климата) своей родной планеты, а также других осваиваемых планет, астероидов;

- получения из света своей звезды колоссальной энергии, использования её на месте или с пересылкой по всей своей системе.

Помимо этого такая цивилизация получит и два-три других приятных бонуса:

- вырабатываемая энергия и отраженный свет звезды могут быть использованы как оружие и как способ увода с орбит комет и астероидов;

- элементы Кольца могут применяться для подачи сигналов вовне системы;

- вырабатываемая энергия может использоваться для питания лазеров разгона и торможения кораблей с фотонными парусами внутри своей системы, что ведет к освоению техники запуска межзвездных нано и мини-зондов методом последовательного разгона зонда с передачей «по эстафете» между заранее выставленными по трассе разгона элементами Кольца с лазерами;

- завершенные и строящиеся элементы Кольца можно переделать в другие нужные для освоения космоса объекты и устройства.

Надеюсь, что приведённые выше доводы за строительство отнюдь не сферы Дайсона, а скорее Роя в виде Кольца Дайсона были достаточно убедительными. Хочется верить, что при развитии реального освоения (а не изучения, как сейчас говорят) нашей Солнечной системы когда-нибудь эти или подобные доводы убедят наших потомков построить именно такой вариант сферы Дайсона в виде нежесткого Кольца. Уверен, что более продвинутые цивилизации в нашей Галактике уже были убеждены подобными доводами много тысячелетий назад и сейчас просто заняты делом, которое у них растянулось на много тысячелетий, к чему они несомненно были готовы с самого начала строительства.

Комментарии (53)

RusikR2D2

21.09.2016 10:02+2Такое кольцо пригодилось бы вот прямо сейчас — в 21-22 веке. А далее, если прогресс резко не притормозится, то оно «устареет».

Еще больше сомнений возникает в надобности сплошного кольца (сферы) для жизни триллионов существ. Мне кажется, все разумные придут к мыли об ограничении рождаемости. А с появлением роботов, исчезнет надобность и в миллионах рабочих рук. С точки зрения сохранности вида разумнее расселиться по сотне планет, чем жить всем внутри такой сферы, где если что — погибнут сразу все.

Возможно, за создание таких колец возьмутся «сверх» цивилизации, для которых это дело будет сравнимо по трудоемкости со строительством сейчас какого-нибудь здания.

Понадобится такая штука разве что коллективному разуму, для которого чем больше существ, тем оно умнее.

Pavel-Well

21.09.2016 23:57Я согласен, что для жизни сфера типа Кольца или идеальная СД — это странное место. Я в статье это специально упомянул. Цель этого мегасооружения это энергия + несколько бонусов побочных. Переделка элементов с усовершенствованием технологии также возможна, так что не стоит так зацикливаться на устаревании. Но в любом случае это не место для проживания толп народу. Есть гораздо более приятные и безопасные варианты «эфирных городов» типа выработанного изнутри астероида или цилиндра, на Youtube пользователь Fragomatik их неплохо наизображал в своих анимациях: https://www.youtube.com/user/fragomatik/videos

RusikR2D2

22.09.2016 00:48мне кажется, что если цивилизация готова построить такое кольцо, то вопрос получения энергии перед ней не стоит.

borislav

22.09.2016 00:19Все должны делать самовоспроизводящиеся роботы.

Pavel-Well

22.09.2016 00:20Осталось только их придумать, создать и потом придумать как их вовремя остановить :)

RusikR2D2

22.09.2016 00:46имеется ввиду принципиально: источники энергии будут гораздо более мощные и компактные, оружие для защиты также будет в разы мощнее, ничего разгонять будет не нужно. Ему просто не найдется применение.

maxG

21.09.2016 15:02+1Не хватает ссылок на предыдущие две части. Ну и кольцо оно Нивена, а не Дайсона.

Flexz

21.09.2016 15:18+2У Нивена кольцо было жестким все-таки. Немного не то, что описывается в статье.

maxG

21.09.2016 18:23+1Так совпало, что как раз сейчас читаю Нивена. В книге описывается жесткое кольцо с заселенной частью, направленной к звезде. А между этим кольцом и звездой есть второе кольцо из неких прямоугольных пластин, движущихся по орбите вокруг звезды с немного другой угловой скоростью. Их роль в сборе энергии и создании эффекта день/ночь. Но, безусловно, автор статьи глубже раскрыл эту тему.

Pavel-Well

22.09.2016 00:19+1Да, у меня были колебания на эту тему, но я решил, что раз оно нежесткое, значит и Нивена тут неправильно упоминать будет.

ClearAirTurbulence

21.09.2016 17:43+1Интересная альтернатива была описана в серии (несколько примитивной) боевой НФ John Ringo «Troy Rising», где как таковой сферы и не было. Зато там были (по сюжету) легко изготовляемые зеркала и лазер SAPL (Solar Array Pumped Laser), с помощью которого плавились астероиды, раскручивались (уже с помощью других технологий), что позволяло (опять же по сюжету, не знаю, насколько это реалистично на практике) разделять их на фракции и использовать полученные материалы. Плюс этим лазером высверливали астероиды для создания хабитатов, а также использовали его для обороны солнечной системы от недружественных инопланетян.

В реальности это делать затруднительно, т.к. даже при наличии зеркал, котрые хоть и очень трудно, но все-таки можно сделать, у нас нет гравитационных технологий (в серии, ЕМНИП, получены от дружественных инопланетян), которые бы позволили с легкостью управлять зеркалами, буксировать астероиды, разделять и направлять полученные от их «переплавки» сырьё в нужное место.

Pavel-Well

22.09.2016 00:01Странная идея про раскручивание астероида с цель разделения на фракции… Наверно уже раздробленный или расплавленный напрочь астероид имелся в виду. Они что его в мешке каком-нибудь раскручивали? Иначе ведь все разлетится на 360 градусов и собирай потом за млн км обломки. Насчет высверленного астероида — здесь хорошая анимация на эту тему.

ClearAirTurbulence

22.09.2016 23:51Именно что расплавленный.

Еще описывался механизм высверливания астероида, засовывания внутрь кометы, затыкания пробкой, легкого раскручивания, и нагрева лазером, что приводило к размягчению астероида, расширению газов внутри, и «надуванию» шарика, который после остывания превращался в хабитат.

Очевидны сложности: без управления гравитацией (необходимого для раскручивания чего-либо массивного в обозримые сроки) опять-таки не работает, пробку нужно плотно заваривать, чтобы не вылетела, комету и астероид нужно быстро доставить в «точку сборки», что пока тоже нереализуемо, а главное — металлических астероидов, ЕМНИП, не так много в %, а насколько это работает с неметаллическими — не берусь судить.

VIK52

21.09.2016 18:09+1Угол расхождения луча обычно равен: ? = 1.22? /d, где ? — длина волны, d — диаметр луча (диаметр выпускного отверстия лазера). Расхождение для лучших лазеров это примерно 1 угловая минута. Это означает, что изначально метровый в диаметре луч лазера на Луне уже будет диаметром около 2 км, а за орбитой Марса это уже сотни километров!

— одна угловая минута будет для выходной апертуры порядка 1,6 мм, а для метровой апертуры теоретическая расходимость будет порядка 0,1 угл.сек., т.е. никаких «сотен километров» за орбитой Марса. Вообще-то для разгона межзвездных зондов нужно применять апертуры гораздо большего размера (до многих километров), еще и длину волны взять покороче.

Pavel-Well

22.09.2016 00:06А для метровой апертуры сколько будет? Теоретически хотя бы можете указать число и ссылку? (я сам не уверен, что такие широкие лазеры уже есть). Как апертура может быть во много километров я не понимаю пока. Это для меня так же странно звучит, как и разгон этого зонда массивом лазеров с поверхности Земли — они же столько тепла выделяют, что воздух над этим массивом будет дрожать будь здоров (как над костром) и любая система наведения пучков на зонд не сильно поможет.

VIK52

22.09.2016 18:00Для метровой апертуры будет, грубо говоря, на два порядка меньше, т.е. километр (за Марсом). Ссылка не нужна, все определяется формулой для расходимости, приведенной в тексте. Но так никто делать не будет, конечно. Будут делать огромные коллимирующие оптические системы для лазеров и добиваться минимальной расходимости, чтобы хотя бы до границ Солнечной системы довести пучок приемлемого размера, сравнимого с «парусом». Смысл такой: если расширить оптической системой лазерный пучок во много раз, то во столько же раз уменьшается его расходимость — из той же формулы. С Земли, разумеется, светить лазерами незачем из-за атмосферы.

Pavel-Well

22.09.2016 19:52Так я ссылку не насчет формулы просил, а насчет апертуры в 1 метр. Грубо говоря, где такие лазеры, какая у них мощность, КПД, длина волны, размеры и измеренная (не теоретическая) расходимость…

И кстати, раз Вы понимаете, что с Земли светить лазерами незачем:

почему авторы проекта в своих анимациях это поле с лазерами в пустыне нарисовали?

В ранней статье ( https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1604/1604.01356.pdf ) Люблина и др. (тогда там ещё не было Хоукинга и Мильнера) наземные лазеры не упоминались так назойливо.

VIK52

23.09.2016 07:43Раньше делали таких монстров, газовые лазеры на углекислом газе или фтористом водороде. Может, и до метра доходила апертура. Мощность таких гигантов определяется в основном энерговыделением единицы объема газовой среды при соответствующей химической реакции. Например, для реакции фтор+водород — можно снять энергии около килоджоуля с 1 грамма смеси, насколько я помню.

Про пустыню и наземные лазеры — это у авторов спрашивайте, я-то откуда знаю?

Pavel-Well

25.09.2016 03:12Нашел ответ на свой вопрос.

Прочел статьи Любина и Ко — там все расчитывается для примера массива лазеров 50-70 ГВт под именем DE-STAR 4 (это значит 4 вариант по размеру, типа 10 в 3-4 степени). Этот массив имеет размеры 1 км на 1км. Они понимают, что сейчас предлагать (даже в шутку) такую вещь в космос поднять не имеет смысла. Отсюда и наземное размещение.

VIK52

25.09.2016 09:26Вращение Земли приведет к тому, что надо делать для каждого наземного лазера опорно-поворотное устройство для его компенсации — по-моему, тоже не имеет смысла

black_semargl

23.09.2016 10:40Коллимирующие системы — это удаление гланд через одно место.

Тут надо вспомнить, как собственно расшифровывается слово «лазер» и что на самом деле это усилитель света, введённый в режим автогенерации.

И что ему можно задать фазу и частоту извне, из единого центра.

Т.е. будет базовый лазер и тысячи параллельно работающих усилителей мощности пучка, из которых выходит когерентный луч.

VIK52

23.09.2016 18:34Если вы просто разведете излучение задающего генератора по усилителям, то расходимость в дальней зоне будет такая же, как и у единичного усилителя, т.е. получим гигантское пятно, более-менее равномерно заполненное излучением. Эта расходимость будет уже определяться размером апертуры одного усилителя, а не лазера. Если же вы умудритесь сфазировать все эти тысячи усилителей, то размер пятна будет таким же гигантским, но излучение соберется в некоторых (многочисленных) точках, разбросанных по этому пятну, распределение этих точек в пространстве зависит от распределения усилителей. Особой разницы на межзвездных расстояниях нет. Все равно парус (и коллимирующую систему, кстати, тоже) придется делать размером в десятки, если не сотни километров.

Pavel-Well

25.09.2016 03:16В статьях Любина на схеме Phased Array Laser Driver так оно и есть — так называемый Seed Laser (слева) задает частоту и фазу извне. Но потом фазы все-равно надо чуть менять для фокусировки.

VIK52

25.09.2016 08:57Этот Любин забывает одну простую вещь — адаптивные системы работают на небольшом расстоянии. Чем дальше, тем больше влияют остаточные неисправленные фазовые искажения. Вот наглядный пример — если мы смотримся в зеркало вблизи, то искажений не видно и мы считаем, что оно плоское (иначе говоря, можно считать, что адаптивная система, прикрученная к этому зеркалу, хорошо работает). Если отойти от любого бытового зеркала на 10 м, сразу будут заметны искажения. А если отойти на миллион километров? Даже трудно представить себе необходимую точность измерения фазы и ее скоростной подстройки. Даже если наставить этих его "бакенов" по всей трассе.

VIK52

25.09.2016 09:36А еще есть такая вещь, как длина когерентности лазера, зависящая от ширины полосы излучения. И чем больше мощность лазера, тем хуже получается когерентный пучок из-за нагрева активной среды

Pavel-Well

25.09.2016 21:45Да, и с КПД около 50% получается что половина энергии уйдет в нагрев. Надо повышать КПД, это он упоминал, но там особого оптимизма не просматривается (по сравнению с ценой, размерами и мощностью).

Pavel-Well

22.09.2016 20:50Поправил текст — посмотрите: как теперь?

Добавил ещё новые данные по анализу «сырого» сигнала от звезды Табби и данные по анализу кривой затмений (орбитальные параметры объекта вызывающего затмение).

VIK52

23.09.2016 18:39По-моему, насчет периода затмений в обсуждении на астрофоруме были большие сомнения. Хорошо бы, конечно, поймать следующее затмение в 17 году.

Pavel-Well

23.09.2016 20:17Да у меня тоже сомнения (даже насчет того, что это одно и тоже тело заслоняет), но написал как в источниках. Хорошо что ждать всего до весны 2017 — это не долго.

И кстати: эта идея с посторонними естественными темными объектами не у звезды, а в пустоте, на линии наблюдения (ближе к нам) в целом очень интересная. И особенно в комбинации со сдвигом луча от звезды в момент затмения тоже стоит подумать: может это гравитационный сдвиг луча от гравитации черной дыры и/или от коричневого карлика? К примеру такая примитивная умозрительная конструкция: на линии наблюдения, гораздо ближе к нам (типа 50-100 световых лет) висит в полной пустоте невидимая черная дыра, вокруг неё с периодом примерно 727 суток вращается холодный коричневый карлик. Он заслоняет звезду Табби сильнее, чем если бы был в её системе, так как ближе к нам.

VIK52

23.09.2016 20:47Все не так. Надо было написать не "широкоапертурные лазеры", а очень большие коллимирующие системы. Для них собственная расходимость лазера не имеет существенного значения.

Кстати, вся сложность проблемы наведения луча на межзвездных расстояниях, по-моему, никем не осознана в полной мере. Например, точность удержания "оси" должна быть одна миллионная угловой секунды, чтобы не промахиваться мимо паруса размером в 300 км (на расстоянии 1 парсек) — и это при многокилометровых размерах "системы наведения" лазерных излучателей. Которые все тоже должны быть направлены с такой же точностью в одном направлении.

Pavel-Well

25.09.2016 03:02Ладно, напишу и про коллимирующие системы тоже. Только сначала сам почитаю побольше об этом.

Насчет сложности наведения луча на межзвездных расстояних Вы верно заметили.

Но меня она вообще не интересует — она же им в проекте нужна не для разгона уже, а для передачи данных обратно к Земле. Я эту тему в проекте сразу проигнорировал как нереальную (ну просто пытались показать что могут с грамового зонда, что-то на 4 световых года переслать).

Меня интересует точность наведения при разгоне этого зонда. Её тоже трудно выдержать, если говорить о десятках млн км (они писали о 6-30 млн км разгона) или размерах нашей солнечной системы. Нужно и размер паруса/зеркала увеличивать и какую-то обратную связь приделать, чтобы от паруса сигнал был о точности наведения пятна на него (они это мимоходом упоминали).

Кстати в первой статье, куда более реальный аппарат для изучения окраин нашей системы предлагался:

DE-STAR 4, a conceptual space-based laser system, as a photon drive,

propels a 100kg spacecraft with a 30m diameter reflector to 0.6% the speed of light at the edge of the solar system…

но прикидки делались как насчет его ускорения до реальных скоростей и целей:

Suppose we have a DE-STAR 4 photon drive outputting an average of 70GW (470N).

Let our spacecraft have a 30m reflector and 9kg weight as depicted in Section 2.4. Allowing for a 91kg structure

and payload, our total spacecraft weight is 100kg. Under these conditions, it would take the spacecraft approximately 3 days to reach Mars, and it would be traveling 0.4% the speed of light and about 0.6% c at the end of the solar system. If we wanted to simply propel the reflector with minimal payload (say 1kg additional payload plus the 9kg reflector) the speeds would increase by 10`1/2 (approximately 3.2) or 1.4% c at 1 AU and 2% c at the edge of the solar system.

A 1,000 kg (assuming a 30m reflector) spacecraft propelled by DE-STAR 4 (70GW) reaches Mars in about 10 days.

VIK52

25.09.2016 09:07Этот вариант гораздо более реален, конечно. Если не считать необходимых гигаватт. Относительно проблемы наведения вроде где-то упоминалась автономная автоподстраиваемая система паруса

n-krd

22.09.2016 00:08В это этом всем не понятно только одно где брать материалы для строительства столь грандиозной по размерам конструкции.

Так как если солнце соотнести с футбольным мячем то земля это очень маленькая горошинка (на расстоянии 30 метров). А тут орбиту замостить надо, во всей солнечной системе столько материи не найдется.

President_of_Mars

22.09.2016 00:10В плане научного развития — вижу пользу, а вот в плане практического применения — нет. Отклонять астероиды и разгонять «парусники» — овчинка выделки не стоит (имхо).

Pavel-Well

22.09.2016 00:15Какой-то странный у Вас подход: в плане научного развития хорошо, а практически применять — нет.

А в чем тогда польза для научного развития? В побочном применении элементов?

Сооружение такого мегапроекта — это же все чисто технология (и оптимизация расходов): добыча полезных ископаемых на астероидах, строительство в космосе, солнечная энергетика, космонавтика с баллистикой и механикой больших тел и с расчетом мелких возмущений на стабильных орбитах.

President_of_Mars

22.09.2016 03:58Ничего странного. Не вижу практического применения самой сферы Дайсона (на сегодняшний день). Польза — новые технологии, материалы и прочая. Как предположение — в процессе работы над проектом, вполне может быть решён вопрос получения энергии и без сферы.

hishnik

22.09.2016 00:15Да, сфера Дайсона — верный подход, я бы объединил их с фототокосъёмными дирижаблями. Короче, мысль — дельная. Предлагаю разработать проект, по созданию самовоспроизводящихся роботов — производителей зеркал и доставке их на пояс астероидов. Если переработать весь пояс астероидов в тонкие зеркала, то это будет уже что-то.

Pavel-Well

22.09.2016 00:16Ага, только если эти зеркала останутся там же (в поясе астероидов) это будет не айс…

black_semargl

22.09.2016 13:32Кстати, по инсоляции пояс как раз примерно соответствует земным средним широтам.

А околоземные киловатт с лишним на м2 — для человека слишком ядрёно.

Pavel-Well

22.09.2016 19:55Для человека да, слишком. А для получения энергии нормально — чем больше, тем лучше (до уровня Меркурия, дальше уже наверное перебор и для современных солнечных батарей).

black_semargl

23.09.2016 10:42Ну вот и получается два роя — один жилой, подальше, и один промышленный, поближе.

Под углом друг к другу.

Bakanohito

22.09.2016 00:16Вот на счет использования кольца в качестве оружия… А с кем воевать-то?

Pavel-Well

22.09.2016 00:17Исключительно с внешними врагами… которых нет и не предвидится. Я просто упомянул одну из возможностей каждого автономного элемента, не всего Кольца сразу.

dDmx

23.09.2016 11:33Недавно прочел «Роза и червь» Роберта Ибатуллина.

Там очень неплохо описан процесс применения подобного роя. Только рой изначально как оружие планировался и схема была такая — солнечные панели -> накопители -> лазеры.

А уже заряженный рой использовался и для разгона кинетических снарядов и для «поджаривания» чего либо внутри орбиты земли.

Строили рой, если я правильно помню, как раз на Меркурии, довольно долго и постепенно наращивали количество лазеров.

Довольно толковое произведение на мой взгляд, рекомендую.

sith

Отличная, интересная статья, но доводы за строительство не очень убедительны. Отдельные элементы может быть могут пригодиться, но зачем строить миллионы блоков, если можно обойтись сотней тем более автономными и подвижными? Зачем нужна вся сфера (кольцо) т.е. так много управляемой энергии сразу и в одном месте? Производство антиматерии в промышленных масштабах в качестве топлива для космических кораблей?

Сейчас все расчёты и оценки звучат, наверное, так же серьёзно как рассуждения о том, сколько медных шестерёнок и пружин нужно для современного компьютера, какого размера должен быть паровой котёл для преодоления паровозом скорости звука или какого размера должна быть пушка, чтобы доставить экипаж до Марса. Трубки, фольга, шестигранники — всё это больше подходит для инженеров 20-го века, но не 25-го.

Gibboustooth

> Зачем нужна вся сфера (кольцо) т.е. так много управляемой энергии сразу и в одном месте?

На Youtube-канале PBS Spacetime (очень рекомендую) высказали идею, что кольцо Дайсона может быть использовано для создания первого кугельблица (самодельной черной дыры из фотонов).

Delics

> кугельблица

Почитал. Полезная штука.

hokum13

Навеяло: «У физиков есть традиция: Каждые 13,7 миллиардов лет они собираются вместе и строят «Большой адронный коллайдер».»

praporweg

Даже в 18 веке ученым сложно было представить себе мощный источник света без использования реакции горения. Возможно в будущем и гравитационное поле смогут генерировать без использования огромных масс вещества. Тогда, как вы и говорите, не придется тратить кучу ресурсов для создания огромных уловителей. Энергию звезды будут концентрировать гравитационные линзы.

Хотя при таком раскладе не далеко до манипуляций с нулевым уровнем вакуума: выдуваем огромную халявную энергию, как ММТ в Звездных Вратах. Можно и по другому, сворачиваем пространство вокруг большой звезды и оставляем небольшой мост к ней. Из за замкнутости пространства любой фотон неизбежно прилетит к этому выходу, вот вам уже не сфера Дайсона, а относительно небольшой уловитель.

Pavel-Well

Я даже спорить не буду: в чем-то Вы правы. Каждому овощу своё время и это астро-мегасооружение не является какой-то идеальной схемой, которую непременно надо реализовать прям в срок, сдать к 31 декабря 22… какого-то года или точно через тысячу или примерно через 4 тысячи лет. Конечно, сначала вполне достаточно сделать штук 10-15 и скорее всего их позицией будет точка Лагранжа L1 в сторону Солнца (это и близко для пересылки энергии, и на климат Земли так вполне можно повлиять). Вообще этот проект можно вести с разной скоростью, приостанавливать (когда энергии достаточно или много), потом возобновлять снова, совершенствовать элементы по очереди или все сразу потихоньку с изменением технологии.