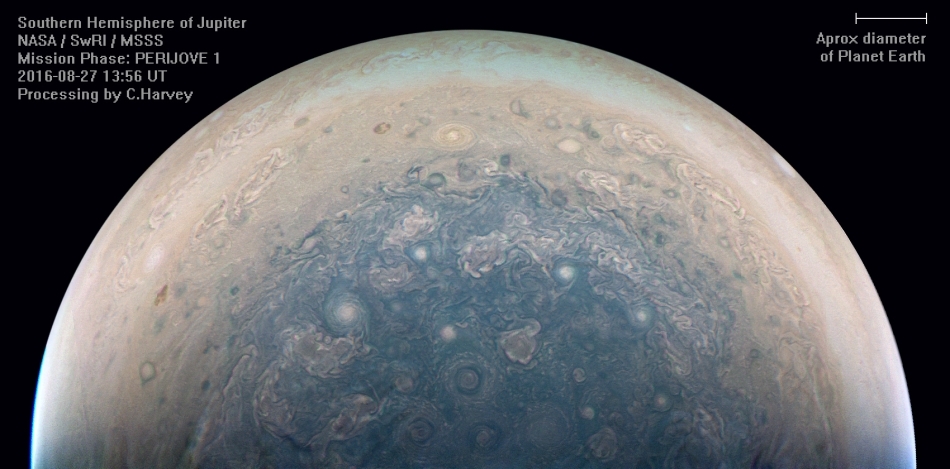

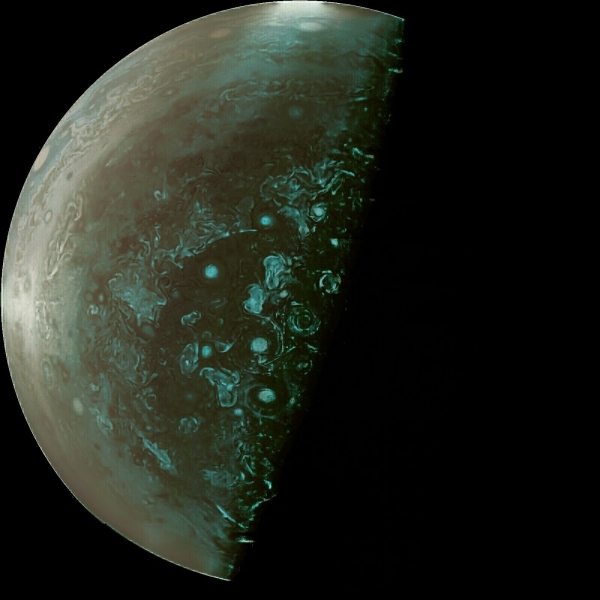

Южное полушарие Юпитера, фото NASA, обработка C.Harvey

Подвели клапаны

Маршевый двигатель «Юноны» включался как минимум три раза — на двух коррекциях траектории в 2012 и при торможении у Юпитера 5 июля 2016 года. И эти маневры проходили без заметных проблем. Зонд успешно долетел до Юпитера и вышел на промежуточную орбиту периодом 53 суток. По плану 19 октября он должен был перейти на научную 14-суточную орбиту. Но этого не случилось.

Промежуточные орбиты зеленые, научные — синие. Изображение NASA

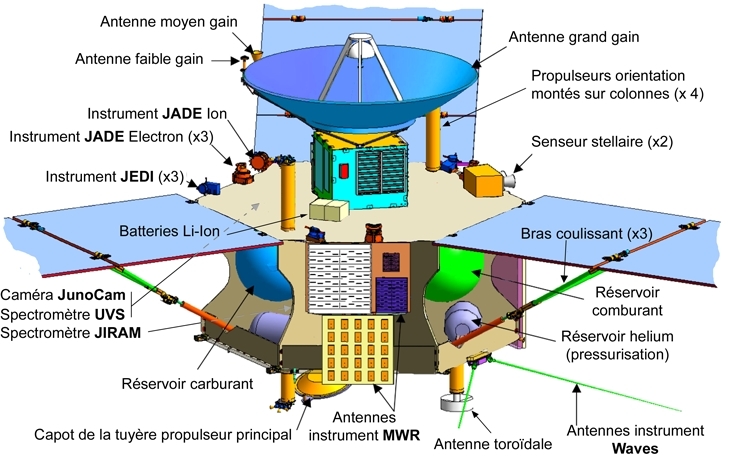

15 октября, при поверке систем перед маневром, клапаны наддува гелия вместо нескольких секунд открывались несколько минут. Этого оказалось достаточно, чтобы запланированный маневр отменили. Для чего нужны эти клапаны? При нормальной работе они открываются перед включением двигателя, гелий давит на мембрану и обеспечивает подачу топлива и окислителя в двигатель под постоянным давлением.

Сферические баки с топливом (синий) и окислителем (зеленый), цилиндрические баки гелия (фиолетовый)

У «Юноны» есть специальная система подогрева баков и топливной системы, которая в норме включается за несколько недель до маневра и гарантирует, что топливо и арматура топливной системы не замерзли. Неизвестно, пытались ли инженеры еще несколько недель погреть клапаны и пробовали ли снова их переключать, этот вариант в интервью представителей команды «Юноны» не упоминался. Второй способ обойти проблему состоит в том, чтобы игнорировать клапаны и включить двигатель на давлении компонентов, которое есть баках сейчас. В процессе работы двигателя давление будет падать, на не очень долгий маневр его запаса хватит, а сравнительно простая конструкция двигателя не имеет категорических запретов для такого типа работы. Но маршевый двигатель Leros-1b, который стоит на «Юноне», не испытывался в таком режиме, и ЦУП решил не рисковать.

Двигатели семейства Leros, фото компании-производителя Moog

На «Юноне» также стоит набор двигателей системы ориентации. Они используют только топливо, без окислителя, из того же бака, что и маршевый двигатель, и специально рассчитаны на то, чтобы в случае полного отказа маршевого двигателя суметь свести «Юнону» с орбиты и сжечь в Юпитере, гарантированно избежав случайного занесения земных микроорганизмов на спутники газового гиганта. Теоретически, их можно использовать для перехода на научную орбиту, но они сравнительно слабые, и маневр потребует нескольких витков. Дело в том, что для понижения апоцентра (верхней точки орбиты) маневр надо проводить в районе перицентра (нижней точки орбиты), а там скорость аппарата максимальна, и этот участок «Юнона» пролетает очень быстро. Финальный же маневр схода с орбиты в атмосферу Юпитера будет проводиться в апоцентре, где скорости минимальны, и можно спокойно часами держать двигатель включенным. Несмотря на принципиальную реализуемость, этот вариант также не был упомянут представителями команды миссии.

Из всего вышесказанного следует, что ЦУП больше всего боится сделать ситуацию хуже. Параметры промежуточной орбиты были выбраны не наобум, и на ней вполне можно собирать научные данные, а переход на незапланированную орбиту в случае отказа двигателя в процессе маневра может ухудшить дело. Официальный пресс-релиз даже хвалится тем, что на промежуточной орбите можно будет собрать «бонусные» научные данные на удаленных участках, которые находятся выше, чем изначально запланированная орбита. Кроме этого, на промежуточной орбите ниже радиационная нагрузка, что даст «Юноне» возможность работать дольше. Но, понятное дело, пресс-релиз подчеркивает хорошие стороны ситуации, а не плохие. Какие проблемы даст пребывание на промежуточной орбите?

Прежде всего, текущий бюджет миссии «Юнона» рассчитан до июля 2018, потому что на штатной орбите зонд сожгли бы в атмосфере еще в феврале того же года. Но на промежуточной орбите к этому времени получится сделать только 12 витков вместо плановых 36. А это означает либо сокращение научной программы, либо необходимость продления миссии за счет дополнительных средств из бюджета NASA. В принципе, продление программы миссии стоит немного, и вероятность, что на «Юнону» дадут еще денег, велика, но, все-таки, не стопроцентна.

Следующая проблема связана с тем, что зонд работает от солнечных батарей. На промежуточной орбите в 2019 году «Юнона» начнет залетать в тень Юпитера, что совершенно неприемлемо. Поэтому плоскость орбиты нужно будет повернуть. К счастью, маневр не потребует большого изменения скорости, и с этой задачей вполне справятся двигатели ориентации.

Так что, несмотря на отказ от попыток вывести зонд на запланированную орбиту, Юнона имеет шансы успешно выполнить свою миссию.

Чем бы заняться

Основные научные приборы «Юноны» работают в невидимых глазу диапазонах и собирают данные, которые будут выражаться скучными графиками. Но пиарщики NASA не зря едят свой хлеб — на зонде установлена камера Junocam, которая делает красивые фотографии. Мало того, на сайте миссии регулярно проводятся голосования, какие из потенциально интересных участков снимать. Я бы рекомендовал сделать заметку в ежедневниках — следующий тур голосования пройдет с 10 по 15 марта и определит места съемки при пятом сближении с Юпитером 27 марта. По оценкам инженеров, камера должна будет проработать минимум семь витков и сломаться не раньше осени этого года.

Любопытно, что на сайте миссии в одном разделе лежат как исходные фотографии, так и результат их обработки, присланный энтузиастами. Похоже, что принимают практически любую работу, потому что профессионально обработанные фотографии соседствуют с несерьезными и даже странными.

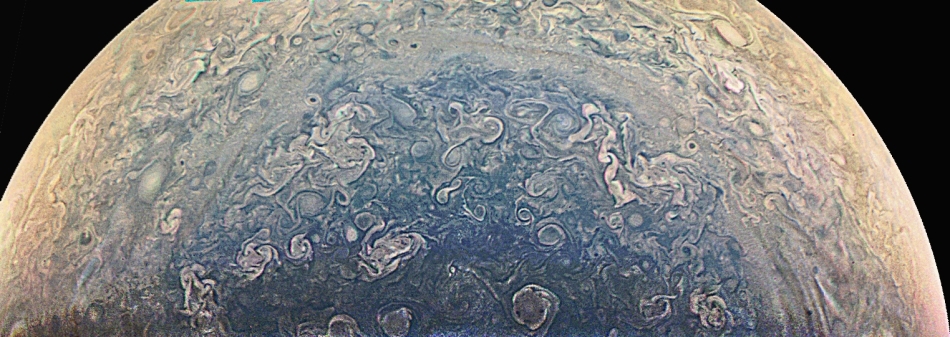

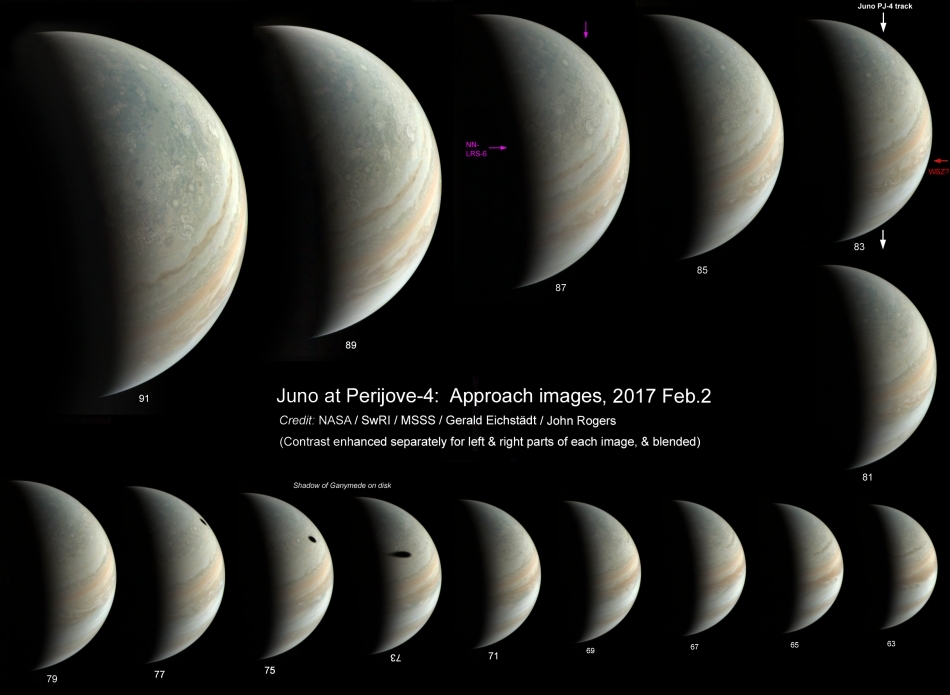

Свежее фото южного полюса, снятое на четвертом сближении с Юпитером 2 февраля. Обработка Романа Ткаченко.

Полноразмерное фото

Серп Юпитера и тень Ганимеда, обработка Романа Ткаченко.

В большом размере

А это изображение обработано David W. Thomson III для большего контраста необычных продолговатых вихрей

Большое изображение

Сближение с Юпитером 2 февраля, в кадре северное полушарие, автор коллажа Philosophia-47.

Полноразмерное изображение

«Юпитер улыбается на фото», обработка David W. Thomson III.

«Электрический ветер», автор CosmEffect.

Большое изображение

«Мяу космического кота», автор Wintje (теперь вы поняли, ради чего все это писалось :) )

Видео Winter Bynes, концептуальное до упоротости, с авторской музыкой.

Комментарии (18)

Shenaar

20.02.2017 12:13Поэтому плоскость орбиты нужно будет повернуть. К счастью, маневр не потребует большого изменения скорости, и с этой задачей вполне справятся двигатели ориентации.

Всегда думал, что изменение наклонения — один из самых энергозатратных манёвров. Или тут потребуются совсем незначительные изменения?

lozga

20.02.2017 12:14+3На высокоэллиптической орбите это дешево в апоцентре, да и менять наклонение надо чуть-чуть.

Sunny-s

20.02.2017 14:24+3Самое энергозатратное — снижение апоцентра, потому что делается на быстром участке траектории, и именно для него нужен маршевый двигатель. Снижение и без того низкого перицентра для падения в атмосферу или изменение наклонения делаются на малых скоростях в апоцентре, и для него достаточно маломощных двигателей.

Zenitchik

20.02.2017 15:54+4один из самых энергозатратных манёвров

В общем случае — да, но в апоцентре высокоэллиптической орбиты этот манёвр сильно дешевле (просто потому что абсолютная скорость меньше). Этим пользуются, всегда, когда есть время летать по высокому эллипсу.

jetexe

20.02.2017 17:21+1Игра Kerbal Space Programm даёт достаточно много о маневрах на орбите. Понятно что это игра и на самом деле всё куда сложнее, но даже такой симулятор даёт больше понимания чем сотня комментариев

lakroft

20.02.2017 17:41+3Недавно начал осваивать Орбитер по вашим статьям. Прошу сделать инструкцию по полету к юпитеру, это будет очень в тему.

Marsikus

22.02.2017 10:46Какие компоненты топлива у аппарата? Возник вопрос, раз упомянули что двигатели ориентации могут обойтись горючим без окислителя.

Zenitchik

22.02.2017 12:22+1Википедия пишет, что «Hydrazine / MON»

Первое слово в переводе не нуждается (впрочем, возможно, это ошибка и там метилгидразин или аэрозин), а MON — это «смесь оксидов азота» "(NO) in dinitrogen tetroxide/nitrogen dioxide (N2O4 and NO2)".

Гидразин и его производные могут служить однокомпонентным топливом.

lozga

22.02.2017 18:09+2Гидразин можно термически разлагать, это менее эффективно, чем окислять вторым компонентом, но очень просто, поэтому часто используется в двигателях ориентации.

RigelNM

Почему бы не попытаться выйти на научную орбиту, когда текущая орбита полностью исчерпает свою ценность? Есть риск, что потом не получится уронить аппарат на Юпитер?

Espleth

Тоже интересно, по идее все равно в процессе замедления для падения на Юпитер орбита зонда будет уменьшаться.

voyager-1

У «Юноны» — высокая эллептическая орбита. Чтобы с такой орбиты свести спутник — проще всего ещё чуть-чуть уменьшить орбиту в перицентре (ближайшем от небесного тела точке орбиты) — так чтобы аппарат влетел на полной скорости в атмосферу, чем гасить всю излишнюю энергию. Для этого достаточно сделать небольшой тормозной импульс в апоцентре (самой удалённой точке), и подождать пол-витка (пока аппарат доберётся до перицентра).

Hamster099

Там скорость в перицентре более 50км/с, а юнона видимо не оборудована тепловым щитом.

Zenitchik

Так о том и речь. Это сделают, когда научная программа будет выполнена.

lozga

Витки на промежуточной орбите занимают гораздо больше времени. В принципе, если после 36 витков на промежуточной орбите приборы еще будут работать, то теоретически можно сделать и так. Правда, особого смысла в этом не будет — научная орбита находится внутри промежуточной и не должна принести новых данных.