В последующих разделах статьи мы рассмотрим некоторые технические аспекты нашего подхода к инструментальному обеспечению разработки больших программно-информационных комплексов, причем с учетом исторического развития наших собственных взглядов на эту проблематику. Той части аудитории, которой это наше «самокопание» покажется чересчур усердным, мы предлагаем сразу переходить к разделу «Текущая ситуация», где мы, резюмируя весь материал, постараемся максимально четко сформулировать, что именно мы предлагаем оценить и обсудить широкому сообществу разработчиков.

Исторический экскурс для понимания мотивации разработчиков

Генератор проектов был заложен более четверти века назад, когда коллектив разработчиков вынужден был по известным причинам завершить работы над проектами в авиационных КБ и начать искать применение приобретенного опыта в других областях.

Работая над несколькими проектами в банковской сфере получилось так, что нам пришлось писать несколько систем, состоящих из множества однотипных элементов, отличающихся только составом параметров. Разрабатываемые системы строились по тогда еще новой технологии двухуровневый клиент-сервер: рабочее место — сервер — база данных. Каждый элемент системы на клиентском рабочем месте в общем виде реализовал экран с формой ввода данных, несколько таблиц и несколько кнопок или пунктов меню для выполнения некоторых действий и, возможно, перехода к другому экрану. В протоколе клиент-сервер нужно было запрограммировать передачу соответствующих данных и прием ответа сервера. На сервере предусматривалась процедура получения параметров запроса, их анализ, выполнение требуемых запросов к базе данных, передача результатов в виде ответа на запрос клиента.

Таким образом работа выполнялась как бы в двух измерениях. Одно из них — это разработка новых таких фрагментов, которые мы назвали процедурами. Новые процедуры появлялись по мере разработки, а также при уточнении задачи. Старые процедуры модифицировались.

Здесь слово «процедура» используется не в смысле, к примеру, языка Паскаль, т.е. нечто вроде подпрограммы, функции и т. п. Скорее это некий шаблон программного кода.

Второе измерение — это сама технология реализации процедур. Изменялся протокол, подключались различные подсистемы безопасности, что приводило к необходимости изменения программного кода сразу всех реализованных ранее процедур, причем как в клиентских, так и в серверных программах.

Кроме того, при большом количестве процедур стало проблемой поддержание целостности проекта в части соответствия клиентских и серверных программ протоколу их взаимодействия. Например, если в некотором запросе добавлялся новый параметр, то соответствующие правки надо выполнять согласованно в двух разных программах — в клиенте и в сервере.

В связи с изложенным возникла идея автоматизировать этот процесс. У нас к тому времени был опыт реализации программ синтаксического анализа сложных языков (система концептуального программирования Факир с иерархическим описанием алгебраических моделей, аналитическими формульными вычислениями и прочими сейчас неактуальными задачами).

В результате был разработан язык описания проектов, состоящий из заголовка с различными параметрами проекта и набора описаний процедур. Каждая процедура имела уникальное имя, список входных параметров, перечень запросов к серверу со спецификацией входных и выходных параметров и типом ответа — таблица или один комплект, а также перечень предусмотренных действий, которые могут быть выполнены в контексте данной процедуры.

Именованные типы данных, используемые в процедурах, задавались как часть проекта в его описании. Естественным образом производился контроль описания на предмет соответствия разных компонент по составу типам.

Такое описание подавалось на вход генератора проектов, который строил модель проекта в памяти, ее анализ на предмет целостности. Далее на основе модели производилась генерация текстов программ, реализующих клиентские и серверные программные модули.

Клиентские программы в простейшем случае генерировались в законченном виде, но в особых случаях можно было заказать программные вставки ручной работы для выполнения специальных действий, не предусмотренных в описанной простой модели проекта.

Сами программы проекта реализовывались на языке Си. Сервер в те времена был на платформе VAX VMS, клиентские программы на IBM PC под управлением MS DOS (но предусматривались и на VAX VMS). Серверные запросы писались на препроцессоре над Си, который понимал встроенные в текст Си-программы SQL-запросы.

Описание проекта предусматривало также описание таблиц базы данных в терминах описанных типов. Это позволяло в описании проекта формулировать упрощенные запросы к базе на некотором подмножестве языка SQL с полным их синтаксическим анализом на предмет соответствия заданной схеме базы. Более сложные запросы реализовывались в серверных программах средствами препроцессора.

Описанная технология прижилась и выдержала испытание временем в течение десятилетия. С ее помощью было сделано изрядное количество проектов в разных областях.

Модель проекта совершенствовалась, усложнялась. Менялись программно-аппаратные платформы. Клиенты и серверы стали функционировать в MS Windows и Linux.

Разработка в упомянутых двух измерениях позволяла отделить работу аналитиков от работы системных программистов. Аналитик концентрировался на прикладных задачах, а системный программист на операционных системах, протоколах, языках и пр.

Главное достоинство такой технологии — существенное сокращение кода, который пишет разработчик системы. Описание одной процедуры может занимать несколько десятков строк, а сгенерированный программный код на Си как правило на порядок больше. Изменение системных программных средств мало затрагивает код прикладного разработчика, такие изменения учитываются в новых версиях генератора.

Использование генератора проектов позволило реализовывать сложные объемные проекты минимальным количеством разработчиков, зачастую одним человеком, причем этим занимались люди, не сведущие в тонкостях программирования, а имеющие математическую подготовку и опыт разработки систем. Т.е. не программист, а аналитик мог самостоятельно заложить сложный проект и довести его до рабочего состояния без привлечения системных программистов.

Для обеспечения удобства разработки в генераторе постоянно совершенствовались различные вспомогательные функции оформления проекта. Кроме текста программ генерировались многочисленные командные файлы для выполнения трансляции и сборки всех компонент программ для разных платформ. Генерировались утилиты создания и модификации базы данных. Автоматизировалась процедура формирования инсталляционных пакетов для передачи заказчику.

Следует отметит небольшую терминологическую путаницу. Описанный выше язык описания проектов часто обозначался, как непроцедурный язык, в том смысле, что в нем не было программных операторов, как в Си, Паскаль и т. п. А упомянутые процедуры в языке проектов — это совсем другие понятия.

Переход от непроцедурной модели проекта к универсальному языку программирования

По мере роста аппетита во время еды в начале 2000-х годов созрело понимание, что надо используемую технологию разработки проектов совершенствовать далее.

Во-первых, стали тесными рамки самой модели проекта, как комплекта типов, базы данных и набора процедур с запросами.

Во-вторых, использования языка Си в серверных, а иногда и в клиентских программах, стало утомлять. Слишком низкий уровень для аналитика — копаться в деталях и тонкостях передачи параметров, указателей, зеро-байтах и пр.

С другой стороны, появились проекты, в которых пришлось писать не простые запросы к базе на потребу банковской бухгалтерии, а объемные программы со сложными структурами данных. В таких проектах эффект автоматической генерации программного текста снижался, так как приходилось писать много ручного кода.

С переходом на оконный интерфейс появилась возможность, а, как следствие, и необходимость изображать в клиентских программах не только таблицы с текстами и числами, но и всяческое другое содержимое в виде картинок, чертежей.

В связи с этим потребовалось усложнить протокол взаимодействия клиент-сервер. Все это стало стимулом к разработке совершенно нового генератора проектов.

В основу новой разработки была заложена концепция структурного документа. Документ в контексте генератора проектов занимает одно из центральных понятий. На разговорном уровне документ — это база данных сетевой структуры в памяти программы.

Сетевая структура документа (базы данных) предполагает, что в нем хранятся таблицы, между строками которых установлены связи типа «один ко многим». Это старая, позабытая концепция баз данных сетевой структуры, которую мы использовали в давних разработках.

Основная идея заключалась в том, что клиентская программа получает информацию от сервера не в виде нескольких кортежей и таблиц, а в виде произвольного документа зафиксированной для данного запроса структуры. И, симметрично, клиент, выполняя запрос, тоже присылает в общем виде документ.

Таким образом, на сервере необходимо уметь прочитать входной документ из протокола, восстановив его структуру в памяти. Далее, на основании полученного документа выполнить некую программу, именуемую сейчас бизнес-логикой, в которой предполагается взаимодействие с базой данных (настоящей, не в памяти). В результате программа должна сформировать выходной документ для передачи его в клиентскую программу по протоколу.

В клиентской программе следует предусмотреть программу формирования содержимого окна приложения на основе полученных данных.

Изначальный проект предполагал, как и предыдущие версии генератора, использование языка Си для написания тел серверных запросов, а также программ формирования содержимого окна приложения. В качестве экспериментального средства был разработан относительно простой язык программирования, призванный в простейших случаях заменить собой язык Си. Это язык был частью языка описания проекта в целом и получил условное название базового языка генератора.

Ниже перечислены основные понятия базового языка.

Описание именованного типа данных — строка заданной фиксированной длины, числа разной разрядности, перечислимый тип, масочный тип (битовая маска с именованными компонентами), структура, и, наконец, документ, упомянутый выше.

Процедура (аналог функции в Си) с параметрами указанных типов, в том числе и документов.

Основные стандартные операторы — присваивание, условный оператор, цикл for, цикл while, вызов процедуры, выражения. Все очень похоже на обычные стандартные языки. Для типа-документа автоматически становятся доступны процедуры манипулирования его компонентами.

Результат был сокрушительным — через некоторое время в текущих проектах доля программ на языке Си стремительно уменьшилась до незначительных размеров. Как-то само собой получилось, что разработчики проектов стали писать исключительно на данном языке не только модель проекта, но и все программы как на клиенте, так и на сервере.

Апофеозом этого неожиданного процесса стало написание самого генератора на его базовом языке.

Архитектуры генератора проектов на разных этапах его разработки

Изначально структура генератора предполагала на входе описание проекта, набор текстов ручных программ на языке Си и препроцессоре базы данных для Си. На выходе совокупность результирующих программ на Си и скрипты трансляции, сборки, формирования дистрибутива и прочих полезных действий.

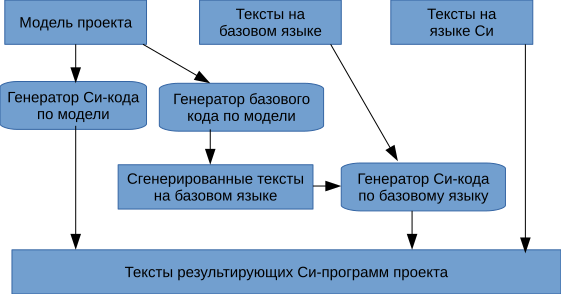

Структура генератора на этом этапе разработки имела вид на приведенном ниже рисунке.

С появлением базового языка структура генератора стала следующей. В генераторе выделились две компоненты — генератор Си-кода из модели проекта и генератор Си-кода из текстов на базовом языке.

Модель проекта содержит сущности высокого уровня, такие как сервер, приложение, порт сервера, подсистема безопасности, тип окна приложения, диалог, и много всяких других полезных вещей. Все эти модельные сущности в процессе генерации проекта порождают реализующие их программы на языке Си.

Разработчик также пишет свои куски Си-программ, котрые по определенным правилам включаются в результирующий комплект Си-программ проекта.

Теперь часть ручных Си-программ стало возможным заменить на эквивалентные программы на базовом языке, которые легче интегрируются с моделью проекта.

Таким образом с появлением базового языка структура генератор приобрела вид, изображенный на следующем рисунке.

В процессе развития базового языка объем входных текстов на нем рос, а на Си — уменьшался. А по мере развития языка описания модели уменьшался и объем кода на базовом языке, заменяясь на короткие и емкие описания модельных сущностей.

Вследствие усложнения модельной компоненты описания проекта возникла идея генерировать по модели не сразу Си-код, а код на базовом языке. Это упростило сам генератор, так как отпала необходимость следить за тонкостями адресации в Си для реализации модельных сущностей. За всем этим следит транслятор базового языка в Си.

В результате структура генератора стала следующей.

Основные понятия базового языка генератора

Базовый язык — это часть генераторного языка описания проекта, реализующая универсальный язык программирования. Разработчик с помощью генератора проектов имеет возможность писать обычные программы на этом языке, но в составе некоторого проекта.

В отличие от Си здесь нет возможности написать и оттранслировать отдельную программу на базовом языке. Даже если ваша программа состоит из нескольких десятков операторов, все равно вы должно описать некий проект, в котором в качестве единственной компоненты будет ваша программа, как пакет типа утилиты — консольное приложение.

В более сложном случае программа на базовом языке может состоять из нескольких пакетов.

Пакет — одно из основных понятий генераторного (и базового) языка. Пакет имеет уникальное в пределах проекта имя, заявлен как пакет некоторого типа и, как правило представлен в виде отдельного файла с текстом программы пакета.

Описание проекта — это файл описания проекта с заголовком и упорядоченным перечнем пакетов.

В составе генератора есть большой набор так называемых системных пакетов разного типа, которые написаны разработчиками генератора и могут быть использованы явно или неявно через модельные сущности в ваших проектах. Пакеты разработчика не должны совпадать по именам с системными пакетами.

Приведем пример простейшего проекта типа «Hello world». Мы здесь не будем рассматривать структуру директорий проекта. В нашем случае мы должны создать два файла — описание проекта и описание утилиты в составе проекта, придумав для них имена.

Пусть имя проекта — hello, имя утилиты в составе проекта — world. Тогда мы должны создать два текстовых файла hello.gen и world.utility.

Файл hello.gen:

project hello

/version="01.001"

utility world

Файл world.utility:

utility world:"world"

main

{ dprint("Hello world!");

}

В результате генерации и сборки такого проекта будет получен исполняемый модуль world.exe (для MS Window) или world (для Unix). При запуске программа напечатает в консоли строку «Hello world!».

Рассмотрим более сложный пример, в котором кроме пакета утилиты используется простой пакет типа package.

Файл pkgexample.gen:

project pkgexample

/version="01.001"

package mypkg

utility myutl

Файл mypkg.package:

package mypkg

type t_myint : int;

fprocdecl sum(t_myint a,t_myint b,out t_myint c);

implementation

fproc localsum(t_myint x,t_myint y,out t_myint z)

{ z := x+y;

}

fprocdecl sum(t_myint a,t_myint b,out t_myint c)

{ call localsum(a,b,c);

}

Файл myutl.utility:

utility myutl:"myutl"

main

{ var

mypkg.t_myint p := 3,

mypkg.t_myint q := 5,

mypkg.t_myint r;

call mypkg.sum(p,q,r);

dprint("p=",p," q=",q," r=",r,"\n");

}

В данном случае мы в составе проекта имеем два пакета — программный пакет mypkg и утилиту myutl.

В пакете mypkg в разделе внешних спецификаций (до ключевого слова implementation) дано описание типа t_myint, выведенного из базового типа int (целое 32-х разрядное число), и спецификация процедуры sum с двумя входными параметрами a, b типа t_myint и одним выходным параметром с того же типа.

Все, что написано после ключевого слова implementaion, доступно только внутри пакета.

Процедура localsum имеет похожий заголовок, как и у внешней процедуры sum, но начинается с ключевого слова fproc, что означает, что это локальный объект. После заголовка вместо точки с запятой располагается блок операторов в фигурных скобках, очень похожий на таковой в языке Си. Внутри блока имеется один оператор присваивания. В отличие от вульгарного равенства присваивание здесь задается символами «:=».

Разработчикам генератора, как людям с базовым математическим образованием, было больно смотреть на такие конструкции в Си-подобных языках, как a=a+1. Было принято решение использовать алголо-паскальную нотацию в таких операторах.

После локальной процедуры localsum располагается тело декларированной в разделе спецификаций внешней процедуры sum. Описание ранее специфицированной процедуры похожа на описание локальной процедуры, но с ключевым словом fprocdecl и точной копией параметров. Далее идет блок тела процедуры, в котором располагается вызов локальной процедуры localsum.

В пакете myutl по-прежнему есть единственный раздел main с операторным блоком в фигурных скобках. Раздел main должен быть в утилите ровно в одном экземпляре в конце пакета. Это аналог функции main в языке Си. Операторы этого блока выполняются при запуске утилиты.

В блоке расположены три оператора. Первый оператор — описание трех переменных p, q, r, причем первые две инициализируются константными выражениями. Типы переменных заданы в виде имени пакета, за которым через точку идет имя типа, определенное в этом пакете.

Второй оператор — вызов процедуры sum из пакета mypkg, заданной, как и типы, точечным выражением.

Третий оператор — отладочная печать в консоль.

Столь вычурное программирование вычисления суммы двух целочисленных констант сделано исключительно с целью продемонстрировать как можно больше возможностей базового языка с минимальным размером предъявленного на суд публики текста.

Более сложный пример демонстрирует работу с типом-документом.

Файл docexample.gen:

project docexample

/version="01.001"

package doc

utility doctest

Файл doc.package:

package doc

type t_orgname : char8[100];

type t_addr : char8[100];

type t_phone : char8[30];

type t_empname : char8[100];

type orgs : dqueue

(

record org

( t_orgname orgname,

t_addr addr,

t_phone phone

);

record emp

( t_empname empname1,

t_empname empname2,

t_empname empname3,

t_addr addr,

t_phone phone

);

set orgs_org member org;/oper=(mem,next)

set org_emp owner org member emp;/oper=(mem,next)

);

procdecl fill(orgs porgs);

implementation

procdecl fill(orgs porgs)

{ var

int iorg;

rand.init();

for ( iorg := 0; iorg < 6; iorg += 1 )

{ var

org xorg,

int iemp;

org_cre(porgs,xorg);

rand_test.firm8(xorg.orgname);

rand_test.addr8(false,xorg.addr);

rand_test.phone(xorg.phone);

orgs_org_ins(porgs,xorg,-1);

for ( iemp := 0; iemp < 8; iemp += 1 )

{ var

emp xemp;

emp_cre(xorg.xdoc,xemp);

rand_test.name8(xemp.empname1,xemp.empname2,xemp.empname3);

rand_test.addr8(true,xemp.addr);

rand_test.phone(xemp.phone);

org_emp_ins(xorg,xemp,-1);

}

}

}

Файл doctest.utility:

utility doctest:"doctest"

proc test(doc.orgs porgs)

{ call doc.fill(porgs);

{ var

doc.org xorg;

doc.orgs_org_mem(porgs,0,xorg);

while ( isnotnull(xorg) )

{ dprint("\n");

dprint(U"Наименование: ",xorg.orgname,"\n");

dprint(U"Адрес: ",xorg.addr,"\n");

dprint(U"Телефон: ",xorg.phone,"\n");

var

doc.emp xemp;

doc.org_emp_mem(xorg,0,xemp);

while ( isnotnull(xemp) )

{ dprint("\n");

dprint(U" Фамилия: ",xemp.empname1,"\n");

dprint(U" Имя: ",xemp.empname2,"\n");

dprint(U" Отчество: ",xemp.empname3,"\n");

dprint(U" Адрес: ",xemp.addr,"\n");

dprint(U" Телефон: ",xemp.phone,"\n");

doc.org_emp_next(xemp);

}

doc.orgs_org_next(xorg);

}

}

}

main

{ varobj

doc.orgs porgs;

call test(porgs);

}

В проекте docexample представлены два пакета — doc.package и doctest.utility.

В пакете doc описаны символьные типы t_orgname, t_addr, t_phone, t_empname в кодировке UTF-8 с указанными длинами.

Тип orgs — документ (ключевое слово dqueue). В нем описаны два типа записей org и emp — организация и сотрудник. В скобках перечисленные компоненты записей указанных типов. В сущности это аналогично описанию базы данных с двумя таблицами и заданными колонками в них.

Сетевая структура задается отношениями между записями типа «один ко многим». Такие связи вводятся как наборы (set). Так, набор org_emp вводит связь между организацией и сотрудником, в организации может работать много сотрудников, но каждый сотрудник работает не более чем в одной организации. Ключевое слово owner (владелец набора) задает тип записи-владельца набора. Ключевое слово member (член набора) задает тип записи-члена набора.

Набор без владельца (в нашем случае orgs_org) называется сингулярным, существует в единственном экземпляре в документе (его владельцем условно является весь документ/база данных).

Декларация типа-документа автоматически декларирует типы-записи такого документа с именами, совпадающими с именами записей. При этом следует помнить об уникальности имен типов в пределах пакета.

Кроме того, для каждой записи и для каждого набора автоматически генерируются и становятся доступными процедуры манипулирования этими объектами.

Так, для записи org создается процедура org_cre с двумя параметрами: ссылка на документ, выходная переменная типа запись для получения ссылки на создаваемый экземпляр записи.

Для набора org_emp создается процедура org_emp_ins с тремя параметрами: ссылка на экземпляр типа org — записи-владельца набора, ссылка на экземпляр типа emp — записи-члена набора, целое число — позиция в наборе (отрицательные числа — нумерация с конца набора).

Для набора org_emp создается также процедура org_emp_mem с тремя параметрами: ссылка на экземпляр типа org — записи-владельца набора, целое число — позиция в наборе, выходной параметр — ссылка на экземпляр типа emp — записи-члена набора.

Для набора org_emp создается процедура org_emp_next с одним параметром типа emp (входной и выходной) для перемещения на следующий элемент набора.

Многофункциональные выражения isnull(...) и isnotnull(...) применимы к переменным типа записей документа.

В данном проекте задействованы системные пакеты rand и rand_test для генерации случайных тестовых данных.

Для демонстрации возможностей синтаксического анализа рассмтрим еще один пример проекта.

Файл calc.gen:

project calc

/version="01.001"

utility calc

Файл calc.utility:

utility calc:"Calculator"

type t_double : double;

/frac=6

procspec syn_add(string7 buf,tlex.t_lex xlex,out t_double dval);

proc syn_fact(string7 buf,tlex.t_lex xlex,out t_double dval)

{ dval := 0.0;

if ( tlex.sample(buf,xlex,"(") )

{ call syn_add(buf,xlex,dval);

tlex.sample_err(buf,xlex,")");

}

else if ( tlex.double(buf,xlex,NOSIGN,NOFRAC,NOEXPON,dval) )

;

else

tlex.message(buf,xlex,"syntax error");

}

proc syn_mul(string7 buf,tlex.t_lex xlex,out t_double dval)

{ call syn_fact(buf,xlex,dval);

for ( ; ; )

{ var

t_double dval1;

if ( tlex.sample(buf,xlex,"*") )

{ call syn_fact(buf,xlex,dval1);

dval *= dval1;

}

else if ( tlex.sample(buf,xlex,"/") )

{ call syn_fact(buf,xlex,dval1);

dval /= dval1;

}

else

break;

}

}

proc syn_add(string7 buf,tlex.t_lex xlex,out t_double dval)

{ var

bool minus;

if ( tlex.sample(buf,xlex,"+") )

;

else if ( tlex.sample(buf,xlex,"-") )

minus := true;

call syn_mul(buf,xlex,dval);

if ( minus )

dval := -dval;

for ( ; ; )

{ var

t_double dval1;

if ( tlex.sample(buf,xlex,"+") )

{ call syn_mul(buf,xlex,dval1);

dval += dval1;

}

else if ( tlex.sample(buf,xlex,"-") )

{ call syn_mul(buf,xlex,dval1);

dval -= dval1;

}

else

break;

}

}

proc syn(string7 buf,tlex.t_lex xlex,out t_double dval)

{ call syn_add(buf,xlex,dval);

tlex.eof_err(buf,xlex);

}

main

{ if ( utl.argc(xutl.yutl) <> 2 )

error U"Не задан параметр";

var

tlex.t_lex xlex,

t_double dval;

call syn(utl.argv7(xutl.yutl,1),xlex,dval);

dprint("result=",dval,"\n");

}

Демонстрируется разработка утилиты калькулятора, на вход которого подается выражение, на выходе — вычисленное значение выражения.

Использование системного пакета синтаксического разбора tlex позволяет решить задачу разбора выражения очень просто и минимальным объемом кода, используя широкие встроенные возможности этого пакета. В данном примере видно, как легко и компактно можно решать вопросы синтаксического разбора.

В проекте задействован системный пакет tlex — лексический разбор в строке. Синтаксический разбор производится методом рекурсивного спуска. Каждому нетерминальному символу грамматики соответствует процедура в программе разбора.

Грамматика должна быть приведена к такому виду, чтобы по результатам выяснения, какой терминальный символ расположен в позиции чтения, можно было принять решение, какое правило грамматики применить для разбора. Приведение к такому виду для большинства существующих языков не составляет труда. Для этого достаточно определить надъязык, допускающий некорректные с точки зрения исходной грамматики тексты. В дальнейшем на основе построенного дерева разбора (в том или ином виде) можно проверить корректность.

По сути дела это в реальных трансляторах производится всегда, так как реальные программы не описываются контекстно-свободными грамматиками. КС-грамматика вряд ли может описать язык, в котором запрещено использование самых разных объектов (типов, процедур, переменных) без их описания. Так что такого рода проверки делаются в любом случае.

В нашем случае разбор выполняется в утилите calc для входной строки-параметра вызова программы в консоли. Если не задан ровно один параметр, то выдается сообщение об ошибке. Если параметр задан, то производится его синтаксический анализ с вычислением результата. При успешном анализе в консоли печатается результат вычисления. При ошибке выдается диагностическое сообщение с информацией, в какой позиции текста обнаружена ошибка.

Грамматика на словах. Аддитивное выражение — это последовательность мультипликативных выражений, разделенных знаками операций + или -. Мультипликативное выражение — последовательность множителей, разделенных знаками операций * или /. Множитель — аддитивное выражение в круглых скобках или число.

Аддитивное выражение соответствует процедуре syn_add, мультипликативное выражение — syn_mul, множитель — syn_fact.

Параметры синтаксических процедур:buf — анализируемый текст, xlex — контекст лексического анализа (в том числе позиция чтения), dval — выходной параметр — вычисленное значение.

Используемые лексические процедуры пакета tlex.

Функция tlex.sample — проверяет в текущей позиции наличие предъявленного в параметре образца. Если образец начинается с буквы, то распознаваемый текст должен целиком совпадать с образцом, а не содержать образец в качестве подстроки. Т.е. если мы проверяем наличие образца proc, то текст procdecl в позиции чтения не даст утвердительного результата. При распознавании любой лексемы пропускаются все символы пробелов, концы строк, табуляторы и пр. Пропускаются также комментарии в стиле языка Си и Си++.

Процедура tlex.sample_err — проверяет процедурой tlex.sample наличие образца, при отсутствии инициирует фатальную ошибку с текстом сообщения, содержащим информацию о позиции чтения анализируемой строки.

Такие пары функций/процедур присутствуют в пакете tlex для многих видов лексем. Функция позволяет проверить наличие лексемы, процедура проверяет и при отсутствии инициирует ошибку.

Процедура tlex.double — проверяет в текущей позиции наличие десятичного числа в виде 123.456. Параметр NOSIGN запрещает на уровне лексики знак +-, эти знаки мы распознаем на уровне грамматики. Параметр NOFRAC разрешает числа как с десятичной точкой, так и без нее.

Промежуточные итоги

В предыдущем разделе приведены примеры проектов, демонстрирующие некоторые возможности базового языка. Отметим, что это не справочник, не руководство по языку и даже не набор примеров для обучения. Это всего лишь ознакомительный текст.

Если читатель добрался до этого места, у него возникает вполне логичный вопрос — что в этом базовом языке такого, чего нет в других языках, и зачем понадобилось тратить силы и средства для его реализации?

Во-первых, базовый язык является часть полного генераторного языка описания проектов. В генераторном языке существует много разнообразных конструкция для описания таких модельных сущностей, как база данных, sql-запрос, сервер, порт сервера, приложение, макет экрана приложения, диалог, конфигурационный файл, json-преобразование для произвольных типов данных, абстрактный набор связанных таблиц для отображения в разных средах (dom-модель, gtk, qt) и т. п. Этот список постоянно обновляется, устаревшие сущности отмирают, появляются новые. И все эти конструкции реализуются в основном на базовом языке. На ранних этапах разработки генератора модельные конструкции реализовывались непосредственно на Си. Использование базового языка облегчило интеграцию моделей и языка.

Во-вторых, генератор предназначен (и только тогда дает существенные преимущества) для реализации больших проектов, когда объем программного кода измеряется сотнями тысяч строк. Работа надо объемными проектами принципиально отличается от разработки маленьких программ размером до нескольких тысяч строк. В маленькой программе разработчик может удерживать в голове всю информацию о ее структуре. В большой программе это невозможно. В процессе модификации таких программ неизбежно нарастает избыточный неиспользуемый код. Для противодействия этому процессу в генераторе предпринимаются многочисленные средства и проверки кода.

В заголовках процедур формальные параметры специфицируются как входные, входные и выходные, только выходные. В процессе трансляции тела процедуры эта спецификация проверяется на корректность. Например, если некий параметр объявлен выходным, а в теле процедуры есть путь в дереве операторов, в котором переменная используется на чтение раньше, чем ей присваивается значение, то такая ситуация приводит к диагностике об ошибке. При этом используется информация о входах-выходах других процедур, вызываемых в данной процедуре. Если переменная имеет тип структуры, то такой анализ проводится для каждой ее компоненты любого уровня.

Для структурных документов можно заказать полный комплект все операций, предусмотренных для всех его записей и наборов. Это приведет к значительному избыточному коду. Можно (и нужно) в явном виде задавать перечень всех требуемых операций для каждой записи и набора. В этом случае операции, которые не использовались в проекте, будут выявлены, и будет выдана соответствующая диагностика. Более того, если, например, не используется операция создания записи, то это тоже трактуется, как ошибка. Или для набора есть операция включения в набор и больше никакие не используются, то тоже выдается ошибка.

На момент написания этого текста как раз был процесс удаления некоторых устаревших сущностей в модели проекта (старые серверы и приложения замещаются новыми). В документе, представляющем в коде генератора модель проекта на момент одновременного существования старых и новых объектов было около 250 типов записей и более 800 типов наборов. После удаления старых сущностей количество записей снизилось до 190, наборов до 580. Понятно, что вручную отследить используемость стольких объектов и операций с ними чрезвычайно затруднительно.

В качестве иллюстрации приведем данные по одному реальному, но уже завершенному, проекту в области финансовой деятельности. Проект на генераторе содержал 1294 файла суммарно 203829 строк. В результирующем программном коде на Си было 4605 файлов с 2608812 строк. В проекте 23 разного типа серверов, 29 портов, через которые они принимают запросы, 11 приложений, 27 утилит (консольных программ), и это только в одном, но самом крупном проекте в составе всей системы. В составе этой системы было 7 проектов, объединенных между собой средствами экспорта-импорта отдельных пакетов. Разбиение системы на 7 разных генераторных проектов было сделано для сокращения их объема. Управляться таким хозяйством без параноидальных средств проверки целостности весьма проблематично.

Текущая ситуация

Генератор проектов в течение всего времени работы над ним развивался, как внутренний проект в коллективе разработчиков. В процессе работы над прикладными проектами наши заказчики в некоторых случаях имели возможность использовать генератор для своих собственных разработок, тем или иным способом связанными с нашим проектом (а может и не только, это проконтролировать трудно). По мере работы над проектами уточнялась постановка задачи, возникали новы потребности в инструменте, которые реализовывались в очередных версиях генератора. Как это было сказано вначале, это была разработка в двух измерениях, прикладном и инструментальном. Т.е. генератор развивался вместе с очередным (очередными) проектом. Периодически возникали разговоры на предмет того, чтобы сам генератор сделать программным продуктом для широкой публики. Данный текст в некотором смысле является попыткой предъявить этой самой публике нашу систему.

На текущий момент в генераторе имеются средства работы с системами управления базами данных Oracle, Postgres, MySql, MS Sql, Sqlite разных версий. Работа с базами предполагает описание схемы базы средствами генератора, написание sql-запросов на специальном языке (используется достаточно представительное подмножество sql) с полным синтаксическим и семантическим контролем текста запроса схеме базы данных. Есть средства задания альтернатив для разных типов баз. И можно писать так называемых динамические запросы, которые без контроля буду передаваться в базу.

Серверы переведены на современные средства работы с сетью — Epoll в Unix и I/O Completion в MS Windows.

Приложения до недавнего времени разрабатывались по единой модели интерфейса (так называемые макеты окон), которая имела две реализации — Microsoft WIN32 GUI и GTK-3 для Unix. Поддержание одной модели для этих двух систем стало все более трудным в силу недостаточно развитых средств в WIN32 GUI. Поэтому сейчас разрабатываются два разных подхода — GTK-3 и Qt-5. Модели разные, но очень похожие. Пока не принято решение развести их, или попытаться совместить с отдельными исключениями в разных реализациях.

Активно развивается экспорт пакетов Java Script для применения в WEB-разработке. В браузере можно получать с сервера данные в json-формате и использовать сгенерированные для Java Script функции манипуляции с типами, описанными в проекте, например со структурным документом.

Для WEB-разработки реализовано достаточно представительное подмножество языка HTML с вставками на базовом языке (по аналогии с PHP). При этом разметка HTML контролируется на предмет корректности вложенности тегов. И, естественно, вставки на базовом языке подвергаются тотальному контролю, как и принято повсюду в генераторе.

Реализован экспорт пакетов в язык Java в основном для разработки компонент систем на мобильных платформах (Android).

Комментарии (42)

Ares_ekb

15.04.2017 05:57+2Возможно я невнимательно читал. А на каком языке исходные модели? И на каком языке описаны преобразования моделей в код? Мы тоже занимаемся разработкой подобных генераторов. Причем, это даже не внутренняя разработка, а коммерческие проекты :) Исходные модели — UML или Ecore, а преобразования — на языке QVTo. На выходе разные языки — Java, XSLT, XPath.

passer-by

15.04.2017 14:39+1Язык самодельный. Сами придумали, сами реализовали. На нем и пишем. И сам генератор неписан на этом же языке.

Ares_ekb

15.04.2017 18:58А готовые инструменты смотрите или планируете использовать? Типа Xtext или того же QVTo? У OMG целый ряд стандартов, посвященных модельно-ориентированной разработке. И есть целый ряд уже готовых инструментов, реализующих эти стандарты. На мой взгляд тут лидер Eclipse с его EMF и пр. Я пишу цикл статей на эту тему, но пока пришлось забросить.

Преимущество готовых инструментов в том, что тратишь время только непосредственно на разработку самого языка или транслятора. Всякие инфраструктурные вещи уже готовы и даже стандартизованы.

Конечно, было бы интересно хотя бы примерно узнать где вы все это используете. У нас, например, в одном из проектов аналитики описывают правила ФЛК в платформо-независимом виде в модели. А генератор генерит реализацию этих правил под нужные платформы на нужных ЯП. В результате экономится просто огромное количество времени работы разработчиков.

passer-by

15.04.2017 19:17-2Все, что у вас перечислено не используем. И еще очень много других систем тоже.

Приходи в голову анекдот:

Вы знаете, что в Испании самое распространенное имя — Хосе? А наименее распространенное — Василий Тимофеевич.

А если серьезно, то недостаток готовых инструментов в том, что на их освоение уходит очень много времени, а потом оказывается, что он не подходит.

Ares_ekb

15.04.2017 19:54+2Ну, вы же ОС готовую используете или Си готовый ) Консорциум OMG — это основная, если не единственная организация, которая занимается стандартизацией в области модельно-ориентированной разработки. Это как W3C для веба или как ISO.

В вебе есть HTML, CSS и т.п. В модельно-ориентированной разработке есть MOF, UML, OCL, QVT, XMI и т.п. Их разрабатывали компании, которые занимаются этой темой уже 20-30 лет. На освоение нужно не очень много времени.

Я ничего не навязываю, просто, может быть это будет для кого-то полезным. Если кому-то интересно, то я как-раз пытался описать некоторые OMGшные стандарты с простыми примерами и сжато.

passer-by

15.04.2017 20:38-2Очень много разных красивых букв. И это как раз говорит, что не все там хорошо. Иначе бы все использовали что-то одно из. И были бы счастливы.

PerlPower

15.04.2017 12:46+7Бессмыслица какая-то. Количество открытых портов, строк кода, утилит внутри проекта, и ни слова о том, что он делает. Зачем-то рассказываете про премущество трансляции из языков высокого уровня в язык Си в 2017 году, когда это для всех уже самоочевидно.

Возникают вопросы и по описанной технической части, как-то неприятие языка С++, или же поддержка двух тулкитов — GTK и Qt, что особенно иронично учитывая, что GTK под win32 работает, и там чистый С. Т.е. если вам не нравится С++, то зачем брать Qt, а если вам не хватает Gtk, то зачем с ним возиться, а не взять сразу Qt?.. Большие вопросы в состоятельности экспорта из вашего языка в JS и Java, и html со смесью вашего яыка, он либо очень примитивен, либо… а без вариантов — уж больно разные системы вы целитесь поддерживать. Дальше:

базовый язык является часть полного генераторного языка описания проектов. В генераторном языке существует много разнообразных конструкция для описания таких модельных сущностей, как база данных, sql-запрос, сервер, порт сервера, приложение, макет экрана приложения, диалог, конфигурационный файл, json-преобразование для произвольных типов данных, абстрактный набор связанных таблиц для отображения в разных средах (dom-модель, gtk, qt)

Все это есть очень много где, или абстракция для этого пишется очень быстро. Особо мощного DSL в вашем базовом языке нет, это фактически очень тонкая обертка над Си, которая по выразительности явно проигрывает любому современному языку высокого уровня. У С++ конечно много проблем, но даже беря его двольно безобидное подмножество уровень возможностей будет выше, чем в вашем языке.

Характер проектов не описан. Насколько повторяема ваша предметная область от проекта к проекту тоже непонятно. И если она повторяема, то зачем нужен генератор проектов, а не библиотека/фреймворк? А если неповторяема, то ради чего вообще этот генератор нужен, если существует гораздо больше других систем разработки приложений, которые и поддерживаются сообществом, и имеют лучшие характеристики чем ваша(просто в силу того что над ней работает больше людей).

Я осмотрел ваши проекты по ссылке https://www.ustech.ru/ostcgi/ostagn?section=products&product=all, и насколько я понял сегодня такие вещи в основном пишутся на Java, C#, PHP. Что опять же ставит вопрос о преимуществах вашего подхода.

Мое личное мнение — вы со своим проектом застряли где-то на уровне начала нулевых, когда велосипедостроение не было чем-то зазорным, а любой подход к построению коммерческих систем считался рабочим покуда за него платят деньги, какая бы дичь не была под капотом. Судя по примеру кода на базовом языке, который вы привели, в поддержке таких программ приятного мало.

passer-by

15.04.2017 14:56-5Бессмыслица какая-то. Количество открытых портов, строк кода, утилит внутри проекта, и ни слова о том, что он делает.

В статье и не ставилась цель рассказать об упомянутом проекте.

Зачем-то рассказываете про премущество трансляции из языков высокого уровня в язык Си в 2017 году, когда это для всех уже самоочевидно.

Если это самоочевидно, то об этом нельзя говорить?

GTK под win32 работает

На приложения gtk под win32 без слез смотреть невозможно.

И, похоже, команда gtk решила самоубиться, если судить по тому, как там развивается ситуация.

а не взять сразу Qt?

Qt взяли недавно преодолев брезгливость от C++.

Большие вопросы в состоятельности экспорта из вашего языка в JS и Java, и html со смесью вашего яыка, он либо очень примитивен, либо… а без вариантов — уж больно разные системы вы целитесь поддерживать.

Реализуется экспорт подмножества языка. А насчет примитивен — не надо думать, что если вы что-то считаете невозможным, то это невозможно для всех остальных.

Все это есть очень много где, или абстракция для этого пишется очень быстро. Особо мощного DSL в вашем базовом языке нет, это фактически очень тонкая обертка над Си, которая по выразительности явно проигрывает любому современному языку высокого уровня. У С++ конечно много проблем, но даже беря его двольно безобидное подмножество уровень возможностей будет выше, чем в вашем языке.

Не слишком ли категорично? Вы судите об сложной системе по короткой статье, написанной на одном дыхании, чтобы посмотреть реакцию общественности.

Мое личное мнение — вы со своим проектом застряли где-то на уровне начала нулевых, когда велосипедостроение не было чем-то зазорным, а любой подход к построению коммерческих систем считался рабочим покуда за него платят деньги, какая бы дичь не была под капотом. Судя по примеру кода на базовом языке, который вы привели, в поддержке таких программ приятного мало.

Не нравится — вот и чудненько. Пишите на фреймворках и бог вам в помощь.

Я думаю, что таких комментариев будет еще много, потому и ответил достаточно развернуто, чтобы потом не повторяться.

PerlPower

15.04.2017 17:59+1В статье и не ставилась цель рассказать об упомянутом проекте.

Но без этого область применения вашего инструмента будет очень непонятной, и у читателей сложится неправильное впечатление о его достоинствах и недостатках.

Если это самоочевидно, то об этом нельзя говорить?

Можно конечно, но не лучше ли потратить свое время и силы на более интересные вещи, которые читателям не столь очевидны?

На приложения gtk под win32 без слез смотреть невозможно.

И, похоже, команда gtk решила самоубиться, если судить по тому, как там развивается ситуация.

Но судя по скриншоту одного из ваших продуктов, вы и так не тратите время на красивости. Кстати что не так с Gtk в плане команды, вроде же только третий гном вышел провальным, а сам тулкит развивается?

Реализуется экспорт подмножества языка. А насчет примитивен — не надо думать, что если вы что-то считаете невозможным, то это невозможно для всех остальных.

И все же, если я например захочу вывести простую таблицу с сортировкой, то можно будет без изменений кода запустить такое на win32, android и в броузере?

Не слишком ли категорично? Вы судите об сложной системе по короткой статье, написанной на одном дыхании, чтобы посмотреть реакцию общественности.

Я сужу о вашей системе по нескольким фактам:

— портфолио, которое не выглядит внушительно

— использование для бизнес логики языка по уровню близкого к С, от чего в наше время уже почти повсеместно отказались

— вы описываете в общем-то стандартные для любого современного языка вещи, как нечто стоящее внимания

Также мой личный опыт работы с подобными самоделками, и опыт тех кого я знаю не позволяет дать сколько-то положительную оценку такого рода системам.

grossws

15.04.2017 22:50Кстати что не так с Gtk в плане команды, вроде же только третий гном вышел провальным, а сам тулкит развивается?

Это, кстати, тоже неочевидно (провальность GNOME 3.xx). Несмотря на всю мою неприязнь к тому, что они сделали, назвать третий гном провальным я не могу: это DE по умолчанию во многих популярных дистрибутивах (fedora, ubuntu с 18.xx, opensuse).

ashirokov

17.04.2017 15:52-1Но судя по скриншоту одного из ваших продуктов, вы и так не тратите время на красивости.

Со скриншотом пример не очень удачный, поскольку данный проект лабораторный. В нем разработчик отлаживал внутреннюю математику построения и использования иерархического каталога вычисляемых синтетических показателей. Для этих целей интерфейс был достаточно красив, ибо не требовал специальных усилий. А вообще, пользовательский интерфейс — дело тонкое, и наши разработчики здесь ориентируются на детальные спецификации и пожелания заказчика.

VVizard

20.04.2017 15:15«Я осмотрел ваши проекты по ссылке https://www.ustech.ru/ostcgi/ostagn?section=products&product=all, и насколько я понял сегодня такие вещи в основном пишутся на Java, C#, PHP»

Такие вещи отлично пишутся на платформе 1С, т.к. у этой платформы (фреймворка) есть все необходимые объекты для этого.

Плюс над ее развитием работает много людей, плюс очень много готовых наработок которые можно посмотреть/взять в типовых решениях которые работают по всей стране.

koronabora

15.04.2017 16:11Скажите пожалуйста, получается-ля у вас реализовывать многопоточные приложения при помощи генератора? Как реализована синхронизация потоков?

passer-by

15.04.2017 16:14Лет десять назад была попытка задействовать потоки в сервере. Поразмыслив, отказались. Если нужна параллельность вычислений, то лучше в разных процессах. Сейчас пытаемся в новой модели приложений сделать два потока, один — графика, другой — сеть, протокол.

koronabora

15.04.2017 18:09ИМХО, чтобы выйти на современный уровень, нужна работа с потоками. Удобнее всего, как мне кажется, работать в виде сигналов — слотов в стиле qt.

Напишите еще, пожалуйста, чем вам так не нравится с++, но устраивает с?

passer-by

15.04.2017 18:29Я вот сейчас не поленился, привстал со стула, повернулся к книжной полке и измерил линейкой толщину книги Страуструпа (3-е издание 1999 года) по C++. Результат 42 мм. При этом значительного эффекта по-сравнению с C не дает.

C — это всего лишь возомнивший о себе ассемблер. И тем хорош, что реализуется сразу на любой платформе. И не навязывает лишнего.

ashirokov

15.04.2017 18:30-1Как мне кажется, в любом языке, как минимум, достаточно базовой синхронизации на уровне объектов ядра — мьютексы, семафоры. Такие механизмы доступны в любых языках.

Более глубокая интеграция в модельные механизмы безусловно упрощает жизнь разработчику.

michael_vostrikov

15.04.2017 16:45Базовый язык — это часть генераторного языка описания проекта, реализующая универсальный язык программирования. Разработчик с помощью генератора проектов имеет возможность писать обычные программы на этом языке

Это упростило сам генератор, так как отпала необходимость следить за тонкостями адресации в Си для реализации модельных сущностейВы придумали свой PHP.

Основная идея заключалась в том, что клиентская программа получает информацию от сервера не в виде нескольких кортежей и таблиц, а в виде произвольного документа зафиксированной для данного запроса структуры. И, симметрично, клиент, выполняя запрос, тоже присылает в общем виде документ.

A это web-API.

В более сложном случае программа на базовом языке может состоять из нескольких пакетов.

Описание проекта — это файл описания проекта с заголовком и упорядоченным перечнем пакетов.А это composer.

это аналогично описанию базы данных с двумя таблицами и заданными колонками в них.

возникла идея генерировать по модели не сразу Си-код, а код на базовом языкеПохоже на Doctrine, да и вообще на любой маппер записей БД в сущности.

Генерация моделей по таблице в БД или по заданному описанию есть в любом крупном PHP фреймворке.

Итого.

Ваш язык конечно имеет преимущества по сравнению с низкоуровневым C. Хорошо, что он вам приносит пользу. Но ничего нового тут нет, и для всего более удобные или более распространенные инструменты. Единственный плюс это генерация нативных клиентов, что требуется не так часто. Ну еще производительность вычислений, но и она требуется не так часто, тем более в описанных в статье клиент-серверных проектах с формами ввода данных.

passer-by

15.04.2017 18:22PHP и JavaScript — языыки без контроля типов ил с очень слабым. Были придуманы для написания небольших программ. Математически вполне остроумны и изящны, но не для программирования больших систем. А когда все перечисленное сваливается в одну кучу, с этим работать весьма затруднительно. Именно поэтому мы и развиваем свой инструмент. В статье написано, что преимущество нашего подхода проявляется только на очень больших программах.

michael_vostrikov

15.04.2017 19:01Могу написать вам то же самое про Python, Java или C#. Да и в PHP давно есть проверка типов. И да, на всех них пишут большие программы.

Кстати про объемы. Не могли бы вы рассказать про количество серверов и портов — что они делают, что по ним передается, сколько таблиц в базе, сколько в них данных и т.д. Хотя бы в общих словах.

passer-by

15.04.2017 19:29-2Большие программы пишут на всем, что есть. Это меня всегда забавляло. Вот и в цирке некоторые уникумы ходя по канату. Но это не означает, что по канату надо ходить всем.

Идеалист – это тот, кто, обнаружив, что у розы запах лучше, чем у

капусты, сделает вывод, что и бульон из розы получится лучше.michael_vostrikov

15.04.2017 21:17По-вашему, надо писать большие программы на том, чего нет? Если бы писать большие программы на некотором языке было проблематично, они бы на этом языке не появлялись.

И да, аналогия у вас какая-то некорректная. Ходить не по канату а по ровному полу гораздо удобнее. Вот все и ходят. А по канату да, ходят единицы и с определенной целью. И вот преимуществ вашего подхода по сравнению с другими в статье нет, отсюда и вопросы.

Идеализм здесь ни при чем, это практический расчет. Выбирается то, что удобнее использовать с точки зрения поддерживаемости/надежности/ресурсов.

passer-by

15.04.2017 21:35-2С моей точки зрения писать большие программы на языке без строгой типизации — это хождение по канату. В статье об этом ясно написано. Если вы меняете спецификацию процедуры (состав и типы параметров), которая вызывается по всему коду пару сотен раз, то в языке типа PHP или JavaScript это катастрофа. А у нас вы просто запускаете генерацию и получаете курсор в месте очередной ошибки несоответствия параметров. И пока не исправите, дальше не продвинетесь.

Кто тут ходит по ровному полу я вообще не понял.michael_vostrikov

16.04.2017 05:57Python, Java, C# — это языки без строгой типизации?

В языке типа PHP:

— Если вы меняете типы параметров (int <-> string, int <-> float), по всему коду их менять как раз не надо. Внутри функции типы сконвертируются. Если вы вместо базового типа решили передавать объект, будет ошибка при использовании его в выражениях, если наоборот, будет ошибка доступа к свойству/методу.

— Если вы добавили параметр, но не добавили в месте вызова, будет сообщение об отсутствующем аргументе. Если убрали, ну да, будет молча передаваться.

— Ассоциативные массивы хорошая замена большому числу параметров.

Конечно это все в рантайме, но это проверяется тестами, которые в таких системах должны быть независимо от типизации языка. Это конечно неприятности, но явно не катастрофа.

С моей точки зрения писать большие программы, в которых много сущностей с поведением, на процедурном языке это и есть хождение по канату. Возможно, поэтому у вас процедуры и вызываются по всему коду сотни раз. А "по ровному полу" ходит большинство, которое пишет программы на современных объектных языках. Повторю, я не говорю, что ваш подход плохой, но его преимущества неочевидны. Даже не очень понятно, на каких типах проектов они проявляются, формулировка "на больших" слишком размытая.

passer-by

15.04.2017 19:52Да, забыл про проект с серверами. Вот ссылка на краткое описание:

https://www.ustech.ru/ostcgi/ostagn?section=products&product=yenisei

amaksr

15.04.2017 19:07Мне тоже приходили в голову мысли о том, что многое, что приходится кодить можно на самом деле генерировать. В итоге написал скрипт, который по структуре БД генерирет вспомогательный код на разных языках, чтобы потом было комфортно писать бизнес-логику в разных IDE. В моем случае это:

— классы на PHP и JavaScript с описанием структуры, аннотациями, сеттерами, геттерами и другими операциями, чтобы в PHPStorm заработали автоподсказки и автодополнения,

— фрагменты на HTML и JavaScript в соответствии с типом полей

— серилиализаторы

— SQL-функции, процедуры и макросы для различных манипуляций с записями, с тем чтобы избегать перечислений полей.

Свой язык придумывать не стал (за исключением макро расширения для MySQL), так как 1) их уже и так полно 2) хотелось бы писать в IDE, c автоподсказками и нормальным дебагом.

Вообще интересно, кто и что использует для такой вот автоматизации.

OpenMan

16.04.2017 17:26Как я понимаю из описания, сабж в большей степени предназначен для предоставления гибкости при написании бэкэнда, в то время как большинство CMS его достаточно сильно контролируют. Автоматизация разработки фронтальных компонент похоже не очень сильно развита в сравнении с другими популярными продуктами.

Такая диспропорция может быть востребована, наверное, в большей степени для корпоративных систем, где внутренний фронт не самая главная фишка.

babylon

16.04.2017 21:46Любые системы можно собирать и компоновать примерно одинаковым образом. Корпоративность не играет никакой роли кроме размера. Затык как всегда в используемых типах данных и способах описания схем взаимодействия компонент. Описанный пример родился и существует как практическая приблуда. Мне гораздо интереснее методологические выводы. На них автор остановился не очень подробно. Собственно поэтому каждый остался при своих взглядах. Возражать или соглашаться особо не с чем. Поэтому жду продолжения статьи.

,

MotherWare

17.04.2017 13:53Не могли бы вы привести пример масштабного внедрения системы, написанной на Генераторе проектов?

ashirokov

17.04.2017 15:35Для интересующихся конкретными системами, которые были разработаны на Генераторе.

Полный список можно посмотреть здесь: https://www.ustech.ru/ostcgi/ostagn?section=projects&project=all&comp=all/

Чуть подробнее опишу систему MassPay, чтобы был понятен масштаб. Система работает в Сбербанке уже более десяти лет, обеспечивает прием различных платежей на банкоматах. Многие, наверное, пользовались.

Схемотехнически выглядит это примерно так: десятки серверов MassPay круглосуточно функционируют в подразделениях Сбербанка по всей стране, к ним подключены в on-line десятки тысяч банкоматов с одной стороны, и сотни тысяч автоматизированных систем получателей платежей (on-line и off-line) с другой. Миллионы платежных транзакций в сутки обрабатываются в реальном времени. Преимущества Генератора были особенно ощутимы при выпуске очередных версий ПО MassPay с последующим их тотальным тиражированием.

babylon

18.04.2017 10:42@ashirokov что используется в качестве хранилища данных SQL или NOSQL?

Ваше отношение к Tarantool?

На Генераторе можно сгенерировать операционную систему?

Можно посмотреть язык описания для генерации?

ashirokov

18.04.2017 14:31что используется в качестве хранилища данных SQL или NOSQL?

В качестве СУБД мы используем то, что пожелает заказчик. Если не пожелает, то предлагаем свои варианты — обычно из open-source что-нибудь (чаще всего — PostgreSQL 9.x).

В проекте MassPay первоначально использовался MS SQL Server 2000, а потом с лавинообразным ростом нагрузки перешли на Oracle 10g.

Из поддерживаемых сейчас СУБД: Sqlite, PostgreSQL, Oracle, MySQL, MS SQL Server.

Но при необходимости может быть добавлена поддержка новых СУБД через специальный абстрактный уровень взаимодействия с базами.

Ваше отношение к Tarantool?

Использование NoSQL в наших проектах пока не было востребовано. Хотя такой подход хранения данных мы сейчас с интересом рассматриваем для перспективных проектов.

Конкретно Tarantool пока не использовали для этих целей. Но база данных очень интересная — вся в памяти, шибко шустрая.

А, вообще, Генератор постоянно развивается и подстраивается под текущие проекты.

На Генераторе можно сгенерировать операционную систему?

Что касается написания ОС на Генераторе, то здесь вопрос — что такое ОС?

Если речь идет только про ядро, то тоже вопрос — микроядро и много процессов, как в QNX, или монолитное ядро со всеми подсистемами и драйверами, как в Linux?

Если же не только ядро, а весь прикладной базовый софт в придачу, то это третий вариант.

Но теме не менее отвечу так — можно. Для этого придется использовать много полурукописных пакетов на Си — spackage (полурукописный пакет, спецификация на генераторе, часть кода на Си), в которых можно реализовать все критически важные механизмы, а остальную логику можно на штатном языке Генератора написать.

Можно посмотреть язык описания для генерации?

Скоро будет запущен тематический сайт по Генератору проектов с примерами проектов (tutorial), будут выложены полные исходники нескольких старых больших проектов. Там же будет и описание языка.

Я бы хотел отдельно обозначить мотивацию нашего взаимодействия с сообществом.

Мы не ставим перед собой задачу обсуждать достоинства и недостатки традиционных технологий программной разработки, а также их нюансов — языков, библиотек, фреймворков и т.п. Нам интересно обсудить инструментальный подход к программированию сложных программных комплексов — когда-то это называлось «автоматизация программирования». Но предметно говорить на эту тему, скорее всего, мотивированы разработчики больших прикладных систем, поскольку сами проблемы им очевидны.

Ares_ekb

18.04.2017 17:03Ядро ОС — это наверное большой проект, но если в нём мало типового, «рутинного» кода, то вряд ли будет большой эффект от генерации кода.

С другой стороны, есть много «маленьких» проектов, в которых используется генерация кода и других артефактов. Та же генерация документации по комментариям в коде. Или популярный сейчас Swagger может генерить скелеты приложений для разных языков.

Тут наверное основной критерий — это количество рутины в проекте или проектах. Если её много, то есть смысл тратить время на разработку метамоделей, DSL, генераторов и т.п.

Мне интересна ваша штука, потому что мы сами делаем подобные. Но без деталей сложно понять, что это.

ashirokov

18.04.2017 17:39+1Очень приятно встретить единомышленника, спасибо за проявленный интерес. Как я уже писал, мы готовим в поддержку этой дискуссии большой материал в виде сайта, посвященного Генератору. Там будет много деталей. Но пока это не произошло, милости прошу, задавайте вопросы, я буду отвечать. Может, это и еще кого заинтересует.

Что касается генерации скелетов приложений, то самая важная фишка Генератора в том, что у нас не просто скелет генерится, а поддерживается полноценный жизненный цикл разработки проекта. Т.е. Генератор позволяет многократно вносить изменения в действующий проект с полным контролем соответствия всех внутренних взаимодействий на этапе генерации.michael_vostrikov

19.04.2017 06:38Мне кажется, это то же самое, что говорить, что компилятор любого языка позволяет многократно вносить изменения в программу. Просто у вас текст на языке высокого уровня компилируется в C, а не сразу в машинные команды.

babylon

19.04.2017 13:05@ashirokov когда я спрашивал про ОС я прежде всего имел ввиду возможность генерации кода сопрограмм.

Спрошу ещё о Вашем отношении к JSONNET. Хотя чтобы не гадать на кофейной гуще лучше дождаться объявленного сайта

OpenMan

Почему в качестве выходного языка генерации используется Си, а не Си++?

passer-by

За несколько десятилетий практики разработки систем как-то обходились без объектного программирования (список систем см. по ссылке в первом абзаце).

Хотя сейчас пришлось задействовать и Си++ в генерируемом коде, т.к. приняли решение использовать Qt, но с чувством глубокого неприятия.

babylon

@passer-by расскажите пожалуйста о своём многодесятилетнем неприятие С++. Уверен это будет гораздо интереснее темы топика. Меня вообще тошнит от любого языка программирования. Особенно от Lua и Котлина.

Я за самосборки. Один скрипт + поток данных.

passer-by

С утра до вечера денно и нощно не принимал язык. Шутка.

Если серьезно, то по моему мнению языки делятся на две категории: с ручным управлением памятью и со сборщиком мусора. К первым безусловно относится C. Ко вторым — Java. Язык C++ — это тянитолкай, в котором пытались совместить ручное управление памятью и работу с объектами. Хотели в языке объединить преимущества двух подходов, но в результате, как обычно бывает, объединили недостатки.

Ну и в отношении масс к языкам зачастую определяет на свойства самого языка, а наличие доступных в нем библиотек, ну и, разумеется, реклама.

codemax

А зачем

еще одинподобный рассказ? Не хватает своей собственной ненависти к этим языкам программирования, хотите больше ненависти?Лучше пост «любви и обожания» к языку, который вам нравится. А еще лучше что-то полезное с практической точки зрения. А этих бессмысленных срачей уже и без того полон интернет.