А несколько лет назад я активно кодировать вообще перестал, только скрипты для себя, теперь ставлю задачи перед группой программёров.

Как бы то ни было, за это время было некоторое количество забавных и/или интересных (ну, по крайней мере запомнившихся) историй, почитать которые и приглашаю под кат. Истории не обязательно строго про программирование, больше про жизнь программиста.

#1

«Метки в Фортране определяются по номерам. Например, можно написать GOTO 21. Хи-хи-хи-хи.» — почти всё, что я могу вспомнить про изучение Фортрана. С первого представления он (FORTRAN IV) мне не полюбился. Интерес появился значительно позже, когда я с некоторым удивлением увидел, что большинство его операторов один-в-один реализованы в командах многих процессоров. Почему он, собственно, и был долгое время абсолютным лидером по скорости трансляции («компиляции» тогда не говорили, да и не было её, по сути) и скорости выполнения.

#2

— Незачёт.

— Почему?

— У вас ошибка в программе.

— Ну, как же, результат же правильный?

— Да, но в программе ошибка. Она даже транслироваться не должна

— Но сообщений об ошибке трансляции нет, и результат правильный — нет же ошибки?

— Этого не может быть.

— Мы что, распечатку от руки нарисовали?

— Нну, да, видно, всё правильно. То есть — неправильно! Присваивание в Алголе делается через :=, а у вас просто знак равенства, это сравнение. Да и здесь, и здесь — программа просто не может транслироваться.

— Но трансляцию прошло и результат верный!

…

Забавный диалог был нами спровоцирован. Символ «возврат каретки» в середине строки приводил к тому, что часть строки до него на печать не выводилась. Так что в распечатке было то, что на самом деле являлось комментарием. Транслятор же (ТА-1М на БЭСМ-4) управляющие символы игнорировал и обрабатывал настоящий исходный текст. Для создания эффекта достаточно было вырезать бритвенным лезвием несколько дополнительных отверстий в перфокарте, чтобы пробел превратился в CR.

В конце-концов нас вызвали в деканат и сделали внушение. Не мы были первооткрывателями прикола, и не только мы были новичками в программировании. К некоторым преподавателям это тоже относилось, по тем временам ничуть не удивительно.

А, и да — зачёт мы всё же получили.

#3

Сразу после универа распределение в СоюзЭВМкомплекс, системным программистом.

Помощь программистам на разных ВЦ в поиске и исправлении ошибок в программах. На разных языках, включая, скажем, COBOL, которого я, по сути, не знал, и BASIC, которого и знать не хочу.

Помощь электронщикам в поиске неисправностей.

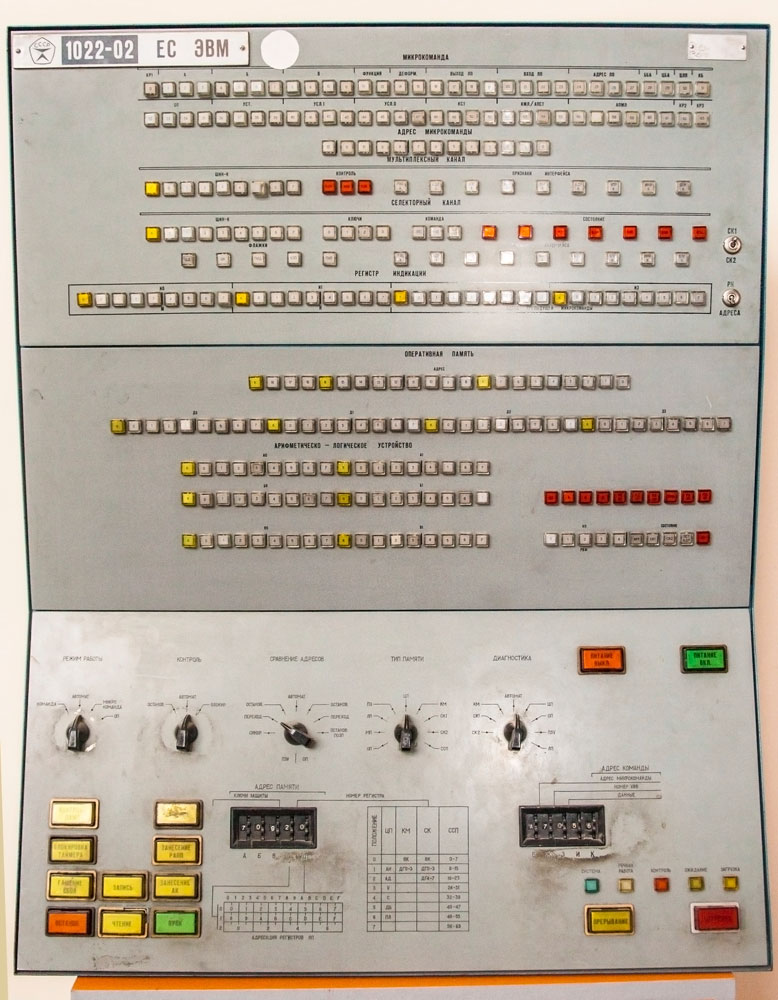

Последнее требовалось нередко. ЕС ЭВМ была не только глючной, но и многопроцессорной системой. Ввод-вывод делался отдельными процессорами (в виде отдельных шкафов) со своими системами команд и, соответственно, своими «канальными» программами. При неисправностях нужно было ещё разобраться, что именно врёт: устройство, канальный процессор или главный.

Канальные программы, ессно, были частью ОС, но для поиска неисправности нужно было уметь запускать и свои. Стандартные можно было загрузить с диска (специального диагностического). Но он мог и не работать. Тогда — с магнитной ленты. На худой конец, с перфокарт.

Набираешь переключателями на «морде» адрес в памяти, набираешь значение байта.

Набираешь значение адресуемого байта, записываешь.

Набираешь следующий адрес, следующее значение…

Видите снизу чёрные наборные колёса? Вот там, по hex-цифре, и накручиваешь. Благо, программки были коротенькие, в сотню, редко больше, байт.

На случай, когда нужно было размножить или распечать колоду перфокарт на машине без ОС, приберегались «три карты». Замечательная программа из 240 байт. Закладываешь три перфокарты в считыватель, загружаешься с них. Если карты шли в одном порядке — следующая за ними колода шла на распечатку. В другом — на копирование на «бармалей», перфокарточный вывод. В третьем — считалось, что колода содержит программу в бинарном виде, которая и запускалась. Это были не три разных программы! Выбросить какую-либо из карт ни в одном варианте было нельзя.

#4

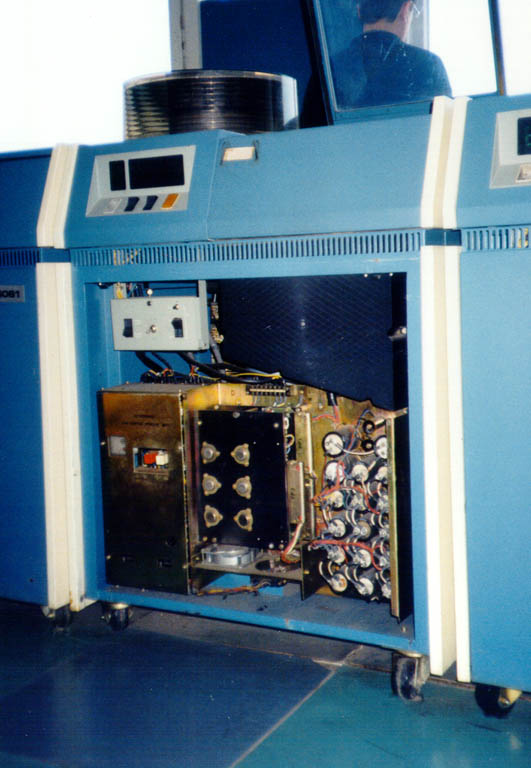

Отказов было много, например, с дисками.

Крутил этот накопитель пакет дисков ёмкостью 29мб:

11 дисков, 20 рабочих поверхностей (верхняя и нижняя поверхности не используются).

Пакет был в пластиковом кожухе, вставлялся в дисковод, после чего кожух вынимался. Для понимания дальнейшего эти подробности имеют значение.

Ночная смена. Засбоил диск. Оператор меняет местами пакеты в двух дисководах. Обычно это помогало, но теперь засбоили оба. Что ж, на этот случай есть пакет с копией данных, на полке стоит. Снимает сбоящий, ставит запасной — не читается! Ставит другие пакеты, пытается перейти к другой задаче — нет, ничего не читается.

Наконец, наступает утро, приходит остальной персонал. Начинают разбирать и разбираться. Неведомым способом (везде стояли фильтры) в пакет заполз таракан. И попал между пакетом и головкой. Головка ударила по пакету и «задралась», сделав изрядную выбоину в пластине. После перестановок битая пластина портила головку на очередном дисководе, а битая головка портила очередную пластину.

К утру получился сущий разгром: несколько считывающих/записывающих головок, штук пять или больше (не помню) пакетов — испорчено. Убыток на 2500 рублей, которые пытались навесить на бедную женщину-оператора с зарплатой меньше 100 руб. Но как-то всё удалось спустить на тормозах.

#5

Приближались 80-е, в число дефицитов попала бумага. На некоторых ВЦ дело обстояло настолько остро, что распечатки после исследования (поиска ошибок в программе или просмотра результатов работы) собирали, аккуратно собирали по линиям разрыва, склеивали — и снова пускали в работу для печати с обратной стороны. Ставить на распечатку чай или там бутерброд считалось невежливым.

#6

Обслуживал я ВЦ завода в Таганроге. Таскался с дистрибутивом ОС (две катушки магнитной ленты по 30см в диаметре, 20мб и весом по килограмму, наверно) ну, и распечатки исходников программ, которые там писали, чтобы дома разобраться с ошибками, которые просили найти. А проходная жёсткая… пришлось ВЦ выправлять мне пропуск на «проходную генерального директора». Всё равно, к распечаткам придирались нещадно. По глупости я попробовал объяснить, что распечатки — тьфу, вот ленты, это да, я весь завод могу на них вынести. Чуть было не добился того, что меня вообще перестали пускать — в последний момент всё же сообразил и остановился.

#7

Наступили, наконец, времена ПК. Работал я на Роботроне-1715.

Восьмиразрядный, на СРМ, но хороший, качественный, не чета нашим Искрам.

Вот только помещение отапливалось, мягко говоря, плохо. Зимой приходишь утром — в графине ледок плавает. Роботрон, пока не прогреется, сыпал случайные символы от клавиатуры в бешеном темпе. Попробовал пошутить, что так он на спутник всё передаёт — нашёлся человек, который поверил :-) В любом случае рабочий день начинался с того, что я часа полтора бил баклуши, пил чай, грелся и ждал, когда прогреется комп.

#8

На том самом роботроне начал я писать складскую задачу. И сделать бы её на паскале — нет же, повёлся на новизну, на модную в то время dBaseII. Это та самая «СУБД», из которой выросли кое-где ещё живые FoxBase и Clipper. Всё бы ничего, но файлы с таблицами были чисто текстовыми, потому занимали кучу места (зато переносимость!).

Менять платформу было уже и нельзя, а заказчики требовали увеличить размер базы, хоть тресни. А куда его на дискете увеличивать? Стал делать библиотеку, нечто вроде ZIP c UUCP в одном флаконе. Причём так, чтобы структуру файла не ломать. И — написал же, её даже в московском представительстве Nantucket (производителя Clipper'a) рассматривали (возможно, конечно, просто из вежливости).

Да-а, так вот: почти точно в день, когда я полностью всё отладил и готов был выдать этот вариант на заказчика, к нам приехал первый винчестер на 5 мегабайт.

#9

И снова дискеты. 5", 40 дорожек, 128кб. Пишу программу, передаю заказчику (который за Полярным кругом, между прочим). Процесс идёт, они на ходу правят постановку, я на ходу правлю баги, всё как обычно.

Но прогресс не стоит на месте, мне ставят 80-дорожечный флоповод. Ура, 256кб! Но только для себя, у заказчиков флоповоды старые. И началось… правлю программу, передаю заказчику — не работает. Правлю, отсылаю, не работает, причём ошибки старые как были, так и остались. Сто раз перепроверяю — всё ОК. Даже съездил в командировку туда, за Полярный круг. Действительно, у них работает версия «времён очаковских и покоренья Крыма», хотя дискета — та самая, что я передавал. Чудеса!

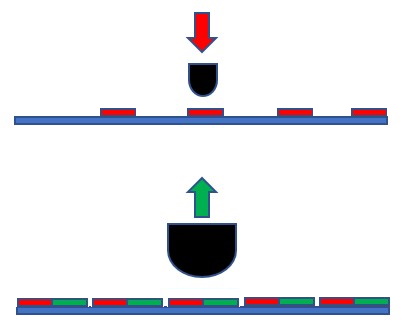

Но разобрался, конечно. В режиме 40-дорожечной записи 80-дорожечный флоповод писал только 40 дорожек, но головка-то у него меньше, и ширина записываемой дорожки была намного уже. У заказчика 40-дорожечный флоповод читал широкую дорожку, игнорировал узкую новомодную запись, а брал старую информацию, записанную черт-те когда.

Вот, даже картинку нарисовал — что получалось:

#10

Время шло, подзабыл уже dBase и задачи учётно-бухгалтерского типа (всю жизнь их не любил, хотя они и честно кормили меня лет семь). Да и вообще расту, пишу уже на С (нет, не С++ ещё) под MSC 6.0 (нет, нет, не MS Visual C).

И — дежавю.

Пишу программу, отдаю заказчикам — ошибка. Делаю отладочную сборку, гоняю в хвост и в гриву — всё в полном порядке. Дошло до того, что тряхнул стариной, полез в коды и дампы. Оказалось, передавал short параметр в функцию. Short в то время был 16-разрядным. А в стеке под параметр выделялось всё равно 32 разряда, слово. И, трам-тарарам, в релизе short писался в одну половину слова, а в дебаге — в другую. А читался всегда из одной и той же половины. Так что в дебаге параметр передавался правильно, а в релизе какой-то мусор.

#11

Да, складская задача меня кормила в самые тяжёлые времена. И учила жить.

Делаю очередной вариант для очередной конторы. Выдаю отчёт. Радуются, что заработало, но просят «проводку номер 8». Ну, расспрашиваю, что это такое, подправляю отчёт. Радуются — удобно, красиво, лучше, чем по бумаге… «но где же проводка номер 8». Уж как я только не изгалялся — нет, не то. Наконец, потеряв терпение, взял почти самый старый, простой и потому быстрый вариант и крупно написал сверху «Проводка №8» самым крупным шрифтом, который позволял тогдашний (матричный) принтер.

— Наконец-то, спасибо вам огромное, мы очень рады!

Я-то тоже рад, сроки сдачи ведь уже совсем на носу. И только позже соображаю, что не надо умничать лишнего, нужно делать нечто, что будет работать в технологии. И ещё: надо не просто слушать заказчика, а самому изучить предметную область, если хочешь сделать хорошо.

#12

Расти под терпеливым начальством — удобно, а простейший способ что-нибудь изобрести — не знать, что уже сделано. Вот я и вырос, и придумал нейросети. Слово это было тогда, в 80-е, не особо в ходу, я его и не знал. Но — написал всё же. Конечно, заработать всерьёз это не могло, хорошие нейросети растут на хорошей математике, а у меня было так, ерунда, тупая арифметика. Но обучалось и даже простенькую диагностику поломок компьютеров делала. Чисто демонстрационного уровня, конечно.

Как положено, памяти нужно было много. О гигабайтах оперативки мечтать не приходилось, куда там, ещё работало «640k ought to be enough for anybody». Адресное пространство 1мб, а собственно памяти те самые 640к.

Пришла в голову идея: использовать память графического адаптера VGA, она ведь отображалась на общее адресное пространство. Сказано — сделано. Целых 256к добавки! Для скорости отображение отключалось, иначе из-за синхронизации с отображением работало крайне медленно.

А иногда и не отключалось, потому что было чертовски интересно смотреть, как экран по мере обучения из чёрного становился серым, формировались побежалости и переливы, которые со временем стекались в яркие пятна решений. Много народа приходило посмотреть на то, «как машина думает».

#13

Под таким номером только про вирус и рассказать. Тогда вирусы чаще были забавными, чем зловредными, авторы больше изгалялись над тем, чтобы вообще вирус написать и эффект позабавнее устроить. Был вирус-поджигатель, когда изображение потихоньку сгорало. Этот приём дожил и до нынешних времён в скринсейверах:

Были и попроще, например, переворачиватель:

В какой-то момент по конторе он и расползся. Отовсюду зовут на помощь меня, как бывшего системщика. Ну, хожу, лечу машины. Подлечив окружающих, на всякий случай иду в самое тихое место, куда и не звали. На удивление, это бухгалтерия. Оказывается, женщины не стали заморачиваться: они перевернули мониторы вверх ногами и спокойно продолжали работать.

Знаю, знаю, многие встречали аналогичное описание в виде анекдота. Так вот: иногда это было чистой правдой.

#14

Ну, не вечно же работать, бывает и первое апреля. Сейчас как-то скучно оно проходит, а раньше старались, выдумывали. Очень было забавно на компах, стоящих спиной друг к другу, перецепить мышки. Ты шевелишь мышкой — и ничего, курсор-то бегает у коллеги напротив. Вдруг у тебя курсор начинает бешено скакать — это коллега тоже пытается понять, что к чему.

Когда появились оптические мыши, неплохо работало заклеивание окна оптики кусочком красной изоленты. Мышка перестаёт работать, а посмотришь снизу — вроде всё нормально, красненьким светится, как всегда.

Собственно, всё. Про недавние времена рассказывать нет смысла, недавние-то всем знакомы, что там говорить. Да и, признаться, программист я уже кавычечный. Так, для себя скрипты иногда пишу. Ставлю задачи для группы ребят помоложе.

Комментарии (302)

olekl

13.11.2019 13:31О, а у нас на такой ЕС даже лабораторные в институте проводились! :) 98й год это был плюс-минус… И на таких винчестерах — шкафах лабы тоже делали, снимали осциллографом потоки данных :)

DrPass

13.11.2019 13:41+1Вспомнил свою историю 20-летней давности, как раз про переворачиватель, первое апреля и терпеливость. Отправил тогда я подруге такую программу, ну вернее, не программу, а SFX-архив с отсканированными фотографиями. Фотографии там действительно были, а SFX-модуль был фейковым. Разжимать он ничего не разжимал (ему и не требовалось, фотки в JPEG я просто как есть ему в ресурсы пришпилил), но кроме фоток из ресурсов он ещё вытаскивал и писал в автозагрузку программу, которая переворачивает экран и трясёт на нём окна. Выключалось это дело просто, по ESC. Ну, позвонила мне, посмеялись, уже и забыл. Где-то через полгода, уже когда листья падали, она у меня спросила, когда я уберу эту гадость с её компьютера.

lagudal

13.11.2019 13:43Про бумагу в дефиците — это да, было. Правда, я учился уже в 90 гг, где то в 92 дошло до того, что для курсового по информатике каждый студент должен был сам добывать себе бумагу.

У меня это был второй вуз, в который я вынужденно перевелся. А тут еще развал страны, потеря связей между республиками, что то не так в академсправке… вынужден был поехать в город первой альма-матер. Походу дела, один кадр был знаком с доцентом с кафедры информатики. Ну я быка за рога — бумагу надо позарез достать. Тот доцент сначала в глухой отказ — ты что, меня уволят, вся бумага наперечет. Я смотрю, лицо у него явственно говорит о регулярной тяжелой работе печени. А тут один друг на спиртзавод устроился, как нельзя кстати. В общем, за 1.5 литровую бутылку доцент позабыл обо всех угрозах и принес мне буквально столько бумаги, что я по возращению смог легко снабдить все наши 2 потока и еще осталось, отдал преподам. Те смотрели подозрительно, но с уважением, надо сказать.

Bedal Автор

13.11.2019 16:40+1Пачка хорошей бумаги, перфорированная постранично, с лёгким зеленоватым тонированием строк вполне служила подарком на день рождения коллеги.

MacIn

13.11.2019 20:44Хз.

Именно в тот период, в отстутствие, простите, туалетной, я впервые в жизни научился комкать новую перфорированную А3 до нужной кондиции мягкости. Изъяв, конечно, сперва копирку. Такого, чтобы это была Ценность — … видимо, где как.

После развала предприятия в начале 90х бумаги было выкинуто (и подобрано) столько, что еще во второй половине 2000х ею пользовался.

Jef239

Между комнатой инженеров и дискозалом — широченный проход. При мигании света инженеры гурьбой влетают в дискозал и выдергивают головки из дисков. Причем кто какой диск — заранее расписано и отработано.

Ставилась система аварийного питания — банальный умформер. Это давало достаточно времени, чтобы один человек мог спокойно пройтись и понажимать «головочные» кнопки.

toivo61

Еще были эксперименты по разрезанию 12мм лены на 6мм. Для катушечников.

А наши барышни развлекались тестом на изящество… Ленты были условно ЕСовские и СМовские (вдвое меньше). Так вот барышня считалась изящной, если могла застегнуть на талии «ремешок» от СМовской ленты. :-)

Забавно, спасибо.

У нас СМки были «спарены» с ЕСовскими лентопротяжками, жонглировать «детскими» СМочными то еще удовольствие. А из старых осыпающихся лент дамы плели салфетки.

Самые важные ленты хранили в холодильнике, чтобы была стабильная температура и влажность. Иначе летом они начинали сыпаться не по-детски.

Jef239

13.11.2019 21:41+1Ставилась система аварийного питания — банальный умформер. Это давало достаточно времени, чтобы один человек мог спокойно пройтись и понажимать «головочные» кнопки.

Расчет представьте, плиз. На 32 штуки ЕС-5061. Сколько операторам нужно времени для штатного отключения? Какая потребляемая мощность? До какого уровня могло упасть напряжение, чтобы штатное управление отрабатывало?

Ну и полистайте, производились ли вСССРСЭВ в те годы умформеры нужной мощности и как они распределялись. Навскидку — надо 15Квт в течении хотя бы минуты.

5oclock

13.11.2019 23:14Может уже на поздних версиях НМД, но стояли конденсаторы на каждом накопителе, запаса энергии которых хватало, чтобы выдернуть головки из пакета дисков при аварии питания.

Bedal Автор

13.11.2019 23:29Нет, не на поздних, на 5061 были, но увы, не всегда срабатывали.

tbl

14.11.2019 00:46А почему нельзя было рейку пружинкой оттягивать, по принципу как сейчас блок головок балансирует на пружинке и электромагните? Тогда не надо на конденсаторы уповать.

DrPass

14.11.2019 04:41по принципу как сейчас блок головок балансирует на пружинке и электромагните?

В жестких дисках ведь нет пружинок. Блок головок оттягивается в парковочную область не пружинкой, а своим же электромагнитом, питающимся от двигателя, который переключается в режим генерации при отключении питания. Собственно, так парковка работает уже лет 25.

HardWrMan

14.11.2019 05:49Это в HDD с приводом головок электромагнитным коромыслом (соленоидом). А как же быть с HDD у которых привод головок был на шаговом двигателе? Я такие и помню и использовал лично.

Алсо, в некоторых дисках на коромысле стоит маленький магнитик, который удерживает коромысло в зоне парковки. Рабочий соленоид может легко его сорвать, когда выходит на рабочий режим, а при пропадании питания коромысло возвращается за счёт воздушных масс а там уже и магнитик сработает.

DrPass

14.11.2019 06:06Это в HDD с приводом головок электромагнитным коромыслом (соленоидом). А как же быть с HDD у которых привод головок был на шаговом двигателе?

Я такие тоже использовал лично, например, Seagate ST-251. И разбирал его. Там уже есть парковка, но тоже нет пружинок, и нет сколь-нибудь заметных конденсаторов, которые смогли бы подпитывать шаговый движок для парковки (впрочем, он там не похож на шаговый, скорее всего, это сервопривод). Зато есть здоровая дура с пачкой 5.25" алюминиевых блинов, раскрученная до 1/3 скорости болгарки. Поэтому подозреваю, что способ добычи электричества для упокоения привода головок там был точно такой же.

HardWrMan

14.11.2019 18:09У меня стояли 2шт ST-251 на одном контроллере. И при работе создавали забавные биения. Но это 5,25" фактор. А еще есть HDD на шаговых двигателях 3,5" факторе, причем даже IDE.

Со снятой крышкой

Ещё я помню такой диск стоял в ЕС-18?? нашего техникума, такая монолитная конструкция из длинной платы с диском, а хвостик шагового двигателя выведен в оптический датчик 0 дорожки и наклейка с крупной красной надписью «НЕ ВРАЩАТЬ!». Как все они парковали вне программы парковки?

engine9

15.11.2019 11:07А в зоне парковки поверхность пластин какая-то отличная от рабочей? Почему в ней не происходит истирание и повреждение головок?

Jef239

15.11.2019 15:54Какая поверхность в зоне парковки? Она для того, чтобы блины вверх вытащить при смене пакета. То есть головы вообще уезжают вглубь привода.

Bedal Автор

15.11.2019 16:52уже разобрались, да? Про головки в ЕСовских дисках Вы верно, конечно, пишете. Там всё уводилось вообще наружу. Но, кстати, разведение всё равно было, чтобы головки друг на друга не легли, и чтобы потом не зацеплялись за край при задвигании в пакет.

Jef239

15.11.2019 19:06Да, как-то головки на стоечки ложились. На самом деле, единственный дисковод, который я изучал — это СМ-5408. Там 2 блина, 3 рабочих поверхности + серво и 14 мегов общей емкости (неформатированных — 16). Это примерно аналог 100мегабайтных на ЕС.

Ну как бы я не электронщик, нормальный ремонт и без меня делали. А вот если неисправность ненормальная — приходилось самому в схемы лезть.

P.S. Если интересно, то на 5408 меня интересовали выгоды от перепоурядочивания запросов на доступ к диску. То есть какая дисциплина получше для этого диска. Ну там elevator (вперед-назад) или «сначала что ближе») или ещё что.

Sartorio

14.11.2019 15:10В жестких дисках ведь нет пружинок. Блок головок оттягивается в парковочную область не пружинкой, а своим же электромагнитом, питающимся от двигателя, который переключается в режим генерации при отключении питания. Собственно, так парковка работает уже лет 25.

В те времена было по другому, двигатель привода пакета дисков был достаточно банальный, асинхронный примерно на 1,1 кВт и ~3000 об/мин, схема его электропитания, общих цепей с прочей электроникой дисков не взаимодействовала, торможение пакета обеспечивалось выбегом, или коротким замыканием выводов двигателя. Аварийное извлечение головок осуществлялось с помощью блока конденсаторов, занимавших столько-же места сколько и вся остальная электроника дисковода. Цепь извлечения была на некоторых модификациях дублирована по проводникам и ключевым элементам.

Bedal Автор

14.11.2019 15:12предлагаю полистать, я в комментах картинку с дисководом и видимой батареей конденсаторов уже прикладывал.

Sartorio

14.11.2019 17:17питающимся от двигателя, который переключается в режим генерации при отключении питания

Я в том числе вот об этом. Двигатели ничего не генерили.

Bedal Автор

14.11.2019 18:35это разные вещи. Двигатель шпинделя переключался в режим генерации для того, чтобы тормозить шпиндель. Делалось это, когда с питанием было всё в порядке, так что ни для чего эта выработанная энергия была не нужна.

При отключенном питании и двигатель не переключался, пакет продолжал вращаться, долго.

А кондёры стояли для того, чтобы выдёргивать позиционер при пропадании питания.

Sartorio

14.11.2019 19:06Я в том числе вот об этом. Двигатели ничего не генерили.

Наверное не так! Двигатели не генерировали «полезной» энергии, а просто при динамическом торможении грели себя и воздух.

Bedal Автор

14.11.2019 07:37не рейку, а линейный двигатель с блоком головок. Рейка была неподвижной как раз. Ставить туда пружину — создавать неравномерное усилие для перемещения, сначала небольшое, в глубине большое. Выставить головки на нужную дорожку станет значительно сложнее.

Sartorio

14.11.2019 15:19Выставить головки на нужную дорожку станет значительно сложнее.

О! Эта ещё та эпопея! Ставишь сервисный диск. Позиционируешь привод по сервоповерхности, в частности на ЕС-5066М и более поздних, одна из средних головок использовалась только для чтения серводорожек и была физически лишена усилителя записи, затем устанавливаешь с помощью приспособы регулируемую головку на одинаковый с сервисной головкой цилиндр и по осцилографу контролируешь сигнал добиваясь симметричности его формы, затем проверка по крайним положениям, и так 19 раз. А вот если выходила из строя голова сервоповерхности, то все становилось очень не просто.

Sartorio

14.11.2019 15:03Может уже на поздних версиях НМД, но стояли конденсаторы на каждом накопителе, запаса энергии которых хватало, чтобы выдернуть головки из пакета дисков при аварии питания.

ЕС-1033 год выпуска 1977, дисководы из первых партий, никаких проблем при пропадании питания не было ни единого раза. И вообще считались даже более надежными чем более поздние 5066М и 5067. Блоки конденсаторов стояли везде и далеко не банальные К50-6, сильно точные под винтовое крепление, и обходила их шина питания на 16 квадратных миллиметров.

Это личное, моё, мнение как ИТР обслуживавшего и те и другие целых шесть лет.

Bedal Автор

14.11.2019 15:14проблемы появлялись с возрастом. А, может, из-за плохого ухода и роста сопротивления в цепи. Не скажу точно, я не паяльник.

Блоки конденсаторов стояли везде и далеко не банальные К50-6, сильно точные под винтовое крепление, и обходила их шина питания на 16 квадратных миллиметров.

картинка с дисководом и видимой батареей конденсаторов уже прикладывалась.

MacIn

14.11.2019 01:46Расчет представьте, плиз. На 32 штуки ЕС-5061.

Нет, накопителей было не так много. Я же не даю общий совет, а просто описываю имевшийся частный опыт. Возможно, единичный.

Ну и полистайте, производились ли в СССР СЭВ в те годы умформеры нужной мощности и как они распределялись

Детали реализации сейчас не вспомнить, сохранялось ли общее питание, или были выделены какие-то цепи в накопителях. Там было 2 устройства, которые обеспечивали питание накопителей около 30 секунд. Значит, время работников, сохранность информации были важнее стоимости устройств. И да, возможно, умформер — неверный термин. Мотор-генератор с большим маховиком.

DmitrySpb79

В youtube много роликов про «старое железо», но там 99% почему-то все про игры, ну и про системы уже времен MS-DOS, что было раньше, покрыто мраком :)

Большая часть нашего железа пала смертью храбрых в неравной борьбе с металлистами в эру золотой лихорадки 90х.

Вот и получается — как ни посмотришь — западные образцы есть в музейном виде, а наши — на переплавке давно

5oclock

14.11.2019 07:18"возможно, умформер — неверный термин. Мотор-генератор с большим маховиком."

ДМА = двух машинный агрегат.

Стоял этажом ниже.

Насчет использования в качестве ИБП — не слышал. Основная функция — обеспечение качества питания, сглаживание бросков и просадок напряжения. Тем более что дело происходило на крупном заводе.

Sartorio

14.11.2019 15:44Основная функция — обеспечение качества питания, сглаживание бросков и просадок напряжения.

И ещё одна «немаловажная» функция особенно на режимных объектах! Исключение утечки информации по побочным каналам. В нашем случае еще ставились в машзалы шумогенераторы радиодиапазона. И устройства предотвращавшие снятие информации с остекления инфракрасными лазерными детекторами. Имелся прецедент кстати.

5oclock

14.11.2019 15:52А что, по цепям питания откуда-то из соседнего здания можно было получить информацию с машины?

MacIn

14.11.2019 17:01Имелся прецедент кстати.

Было бы интересно почитать.

Bedal

что и давало возможность успеть вручную подстраховать парковку.

Да, спасибо.

Sartorio

Лично у меня осталось ощущение от 80-х…

Когда есть время сходить на стадион, побегать после работы…

А где-то вполне законно занятия спортом вписывались в рабочее время.

Bedal Автор

14.11.2019 17:07

ужастиков про это множество рассказывали, сколько там было правды — кто знает, думаю, близко к нулю. Но крылись на соответствующих заводах серьёзно. Что не мешало спокойно пропускать человека с двумя лентами, открыто висевшими на шнурке через плечо :-)Имелся прецедент кстати.

Было бы интересно почитать.

Sartorio

14.11.2019 17:36Во времена между первым и вторым запуском РН Энергия, скорее всего конец 87 года. Соответствующие службы вдруг озаботились: проверкой мотор-генераторов, установкой шумогенераторов рч диапазона в машзалах и смежных помещениях. Стекла в соответствующих местах заменили на некоторое подобие тройных стеклопакетов среднее стекло было покрыто оксидом олова и соединено с шиной заземления посредство посеребренного периметра, а между наружным и средним стеклом стали устанавливаться динамики примерно по 0,25 ватт (визуально) и коробка с опечатанным магнитофоном.

Затем поползли слухи, разные…

К концу 88 года, операторы, девочки стали отказываться работать на особых задачах, с включенной всей этой потехой, типа плохо на здоровье влияют источники РЧ излучения, мощность которых ватт 100, максимум, если судить по аннтенам. Причём на отрез отказ. И не какие убеждения, о том что проц 45-ой жрет почти 10 киловатт, и излучает не хуже, не помогали. Вот тут нас всех с первой группой и собрали, службист рассказал, что все вынужденная мера так как осенью 87 на единственном многоэтажном жилом здании с крыши которого просматривался наш ВЦ был задержан шпион, с оборудованием.

Некие подробности об этом были сопровождены показом десятка черно-белых снимков. В том числе и было указано на аппаратуру позволявшую снимать инфу со стекол.

MacIn

14.11.2019 19:26+1Спасибо, очень любопытно.

Bedal

Основной-то процессор был один, верно. Но и каналы ввода-вывода были именно процессорами, для них писались программы. Да, набор команд был специфическим и очень простым, но что это меняет в определениях?

Кмк, люди путают многопроцессорность как таковую и однородную многопроцессорность, привычную нам сегодня. Система, где есть процессор для ввода-выода — многопроцессорная неоднородная.

Из более простых систем, где аналогичное можно пощупать руками — УКНЦ.

Sartorio

14.11.2019 19:53Кмк, люди путают многопроцессорность как таковую и однородную многопроцессорность, привычную нам сегодня. Система, где есть процессор для ввода-выода — многопроцессорная неоднородная.

Так-то, да!

Но если считать, то можем до считать и до контроллера управления шпинделем в винчестере.

Bedal Автор

14.11.2019 20:42надеюсь то, что официальное название главного ящика было "Центральный процессор", может помочь сосчитать, что процессоров было большое одного.

Jef239

14.11.2019 10:22Нет, накопителей было не так много. Я же не даю общий совет, а просто описываю имевшийся частный опыт. Возможно, единичный.

А я описываю то, что рассказывали про конкретный ВЦ в Душанбе. 32 диска — это всего лишь 928 мегов. А там не только «09» была. Моя оценка базы на пол миллиона жителей — порядка 500 мегов вместе с индексами.

Детали реализации сейчас не вспомнить, сохранялось ли общее питание, или были выделены какие-то цепи в накопителях.

Вы устройство дисковода помните? Чтобы можно было выключать штатно, должно быть питание двигателя шпинделя. Иначе смысла нет. Должно быть питание позиционера. Ну схем управления. Не запитывать можно усилители и блок сопряжения, но это копейки по мощности.

Значит, время работников, сохранность информации были важнее стоимости устройств.

В этой ситуации можно было просто поменять конденсаторы. У 5601 была штатная схема парковки головок при отключении питания, энергия шла от конденсатора. Но они с годами — теряли емкость.

А замена… Замена обеспечивалась умением выбить фонды из Госплана. Экономика была плановой и дефицитной. Поскольку все было государственным — деньги не считались. На что есть фонды — на то и бюджет выделят. Зато перебрасывать со статьи на статью нельзя. И штатное расписание изменить сложно.

Вплоть до анекдота. В пионерлагере не было лошадей, но была ставка конюха. И одного из вожатых оформляли конюхом. Ибо штатное расписание в порядок привести — намного сложнее.

Bedal Автор

14.11.2019 10:33Вы устройство дисковода помните? Чтобы можно было выключать штатно, должно быть питание двигателя шпинделя.

нет, инерции пакета хватало. После отключения его тормоза останавливали. Без тормозов — до-о-олго крутился, головки не падали ещё минуту-две, что и давало возможность успеть вручную подстраховать парковку.

Должно быть питание позиционера.

Видите справа-внизу целую батарею конденсаторов?

Это и есть «питание позиционера» при пропадании сетевого напряжения или ином отказе.

Jef239

14.11.2019 17:22Гм, а что там стояло между низквольтными блоками управления и блоком управления двигателем шпинделя? Реле? Геркон? Оптрон?

Я про то, что изначально весь 5601 питался от одной фазы. А если часть питать от сети, а часть через умформер, то нужна гальваноразвязка, причем минимум на киловольт (а лучше на 3).

Плюс блок стабилизации скорости шпинделя, он небось от того же напряжения питался, что и остальные схемы управления? То есть или ему отдельный стабилизатор делать или гальваноразвязку на его управляющие сигналы.

То есть я очень сомневаюсь в возможности малой кровью на два питаняи переделать.

Видите справа-внизу целую батарею конденсаторов?

Мне помнится один большой, на 0.05 фарады. Но это я, небось 2.5 мегабайтники RK05 вспоминаю. Они похожи по технологии, блины те же, просто 1 блин в пакете.

Sartorio

14.11.2019 15:49А замена… Замена обеспечивалась умением выбить фонды из Госплана. Экономика была плановой и дефицитной. Поскольку все было государственным — деньги не считались. На что есть фонды — на то и бюджет выделят. Зато перебрасывать со статьи на статью нельзя. И штатное расписание изменить сложно.

Наверное нас это не касалось! Радиоэлементы были все и всегда, для ремонта. Под самый конец 91 года, правда иссякли запасы 565РУ3 или 565РУ6, сейчас даже и не вспомню точно какие, Но все решили просто, выменяли на спирт в соседнем НИИ.

Jef239

14.11.2019 17:38Прошу бухгалтеров в меня тухлыми дынями не кидать…

Радиодетаои скорее всего были МБП — малоценные и быстро изнашиваемые предметы, вроде ручек и бумаги. МБП списывалось в момент выдачи со склада. Году в 1992 размер МБП был довольно высок — рассказывали байку. как где-то удалось выдавать персоналки как МБП, чтобы сотрудники их уносили домой. Это был тот самый "бартер".

А с другой стороны была инвертарка — изделия и блоки с инвертарными номера, которые так просто не списать. Ну как пример — на одной автобазе числился зилок с двумя двигателями сразу. Старый двигатель сломался, его сменили, но списать не удалось.

МБП в принципе можно было и в обычном магазине купить с товарным чеком. Ну типа «тоже канцелярия».

Так вот, микросхемы — явно МБП, никто их поштучно не считал. Умформер — явно инвертарка и его поставки планировались госпланом. А конденсаторные блоки — скорее всего тоже инвертарка. Тут или покупать блоки (см. картинку выше) или кучу конденсаторов оптом, и потом — у старых проверять емкость и менять.

Sartorio

14.11.2019 18:59Драгметаллы! «Шухер» начался с приходом меченного.

А так до 87 года сдавались только детали «особого исполнения» кремний на сапфире например. Или из аппаратуры ввезённой в обход КОКОМ, так как время от времени ЗИПы надо пополнять, то все что нужно докупить, куда-то отправляли с описью и печатями, а через полгода приходило требуемое.

Jef239

14.11.2019 19:34Обычное дерьмо плановой экономики. Кое-где до сих пор так. «Да, вы можете купить у нас GPS-приёмник, заплатите и… через 9 месяцев мы вам партию поставим» (партия — от 10 штук). «лучше заплатите в ноябре, тогда заказы точно войдут в план на следующий год».

Угу, военка, оборонка, космос… Ну 5ая, ни 9ая приемка нам не нужны, но поскольку приемник рассчитан под них, то детали и сроки там соответствующие.

А так до 87 года сдавались только детали «особого исполнения»

я про инвертарный учёт, а не про сдачу. Амортизация и списание — по правилам идет. Вот классификатор по амортизации. Ну с скажем BRAS — третья группа, от 3 до 5 лет. Даже если сломался — быстрее списать сложно. Сейчас оборудование от 100 тысяч рублей в эти группы попадает.

Sartorio

14.11.2019 19:56До 87 года, обычно, ты даже еще радиокомпоненты не получил на складе, а их уже бухи списали. Про тонкости бухучета не скажу, не знаю.

Sartorio

14.11.2019 14:55Между комнатой инженеров и дискозалом — широченный проход. При мигании света инженеры гурьбой влетают в дискозал и выдергивают головки из дисков. Причем кто какой диск — заранее расписано и отработано.

Ну вот не припомню такого, совсем, от слова абсолютно!

На ЕС-1033 стояли именно 5061 дисководы семь штук, в работе всегда были шесть, обычно при расчетах одновременно использовались 3-4 штуки; на ЕС-1045 в соседнем зале ЕС-5066М на двух стойках восемь штук почти всегда использовавшиеся все одновременно, свет два три раза в неделю мигал из-за резкого подключения нагрузки в пару мегаватт в соседнем цеху, и синхронные мотор-генераторы питающие ВЦ отрубались. Нас на тот момент было семь человек ИТР, работающих в две смены и никуда никакие головки выдергивать мы не бегали. Да это и физически скорее всего не возможно, при потери скорости вращения пакета дисков, «подпирающая» головки воздушная подушка очень быстро теряет подъемную силу, а усилие загрузки головок для ЕС-5066М, например, было 100 грамм. Держать дисководы со снятыми кожухами(нигде, ни разу не видел) и лезть туда пальцами чтобы вытащить головки (вообще считаю байкой), рискуя остаться без оных при случайной подаче питания, очень легко. Просто посчитайте мощность привода линейного двигателя головок, исходя из следующих параметров,- головки 20 штук, масса одной в сборе 35-40 грамм, масса привода грамм 400, скорость перемещения от крайней к внутренней дорожки и обратно, а это путь в 10 см, менее 20 миллисекунд. Этот привод оторвет вам руку и не почувствует.

Bedal Автор

14.11.2019 16:04Да это и физически скорее всего не возможно

Вполне возможно, точно.

при потери скорости вращения пакета дисков, «подпирающая» головки воздушная подушка очень быстро теряет подъемную силу

Это если есть питание и работает торможение пакета. При потере питания пакет крутился долго, головки падали только через минуту-другую.

Держать дисководы со снятыми кожухами(нигде, ни разу не видел)

Да, где я видел, тоже так не делали. Но вот пишут, в Таджикистане было. Не верить причин не вижу.

лезть туда пальцами чтобы вытащить головки (вообще считаю байкой),

Вы не сталкивались, похоже. Вполне себе выдёргивалось и без какого-либо членовредительства, никуда внутрь лезть не нужно.

Этот привод оторвет вам руку и не почувствует.

:-) Питания-то нет, привод туда-сюда рукой двигается легко, с небольшим усилием. Нужно только крышку открыть, собственно.

Sartorio

14.11.2019 17:43Я однажды сталкивался как на 5066м во время настройки головки отключалось питание, чудом башку отверткой не пробило!

Это если есть питание и работает торможение пакета. При потере питания пакет крутился долго, головки падали только через минуту-другую.

Это при полной потере, вот при скачке напруги по моему на 5066 без «м», торможение вполне происходило. Хотя прошло 29 лет когда я последний раз переставлял фишку адреса, могу и путать что.

Jef239

14.11.2019 17:54Держать дисководы со снятыми кожухами(нигде, ни разу не видел) и лезть туда пальцами чтобы вытащить головки (вообще считаю байкой), рискуя остаться без оных при случайной подаче питания, очень легко.

Мне помнится, у нас в ЭВЦКП бывали не снятые, но не завинченные кожухи. То есть можно было легко откинуть. Но я оператором всего пару месяцев работал.

А вот насчет «остаться без оных» прошу уточнить. С чего при подаче питания позиционер двигаться пойдет? И пардон куда, в диск или на парковку? Запомненное состояние у него выкл, то есть после восстановления питания раскручивать шпиндель и вдвигать позиционер он явно не будет. Парковать при подаче питания? Это надо схему смотреть. Концевик у него был, конечно. То есть теоретически мог.

Мне очень-очень смутно помнится (35 лет прошло), что все-таки он такого не делал. Вроде инженеры запускали с вдвинутым позиционером и он не двигался самопроизвольно. Но легко могу спутать с СМовскими 2.5 мегабайтными.

deivan

13.11.2019 22:46+1как раз в 93-96 у нас в институте на лабы была поставлена неубиваемая ЕС-1036 с АЦПУ для распечаток результатов.

да, бумаги не было, поэтому мы печатали на старых обоях, ширина которых — 80 см как раз подходила. жаль, не сохранилась распечатка для внуков.

BiW

13.11.2019 15:12+3Неведомым способом (везде стояли фильтры) в пакет заполз таракан.… Убыток на 2500 рублей, которые пытались навесить на бедную женщину-оператора с зарплатой меньше 100 руб. Но как-то всё удалось спустить на тормозах.

Весь совок в этих трех предложениях. Оператор сверхдорого и сложнейшего обрудования работает на з.п. уборшицы, да еще и крайне в случае чего остается. А поверху этого всего ползают тараканы.

DMGarikk

13.11.2019 15:25+3вы наверное сильно разочаруетесь в мире, если узнаете как многие серьёзные вещи делаются в реальности, в любой стране мира

BiW

14.11.2019 11:41Вас не затруднит привести мне пример стран, в которых IT-специалист крупного предприятия получает з.п. уборщицы, да еще и несет ответственность за тараканов, которые с ближайшей помойки приползли?

Bedal Автор

14.11.2019 11:48Кто Вам сказал, что оператор — специалист? Обычная не слишком квалифицированная работа, туда брали женщин безо всякой подготовки. Была одна из гостиничных коридорных — справлялась нормально.

А зарплата… что зарплата, в СССР рабочие профессии очень часто оплачивались выше инженерных. Но это ни при чём, Вы просто тупо тащите политоту, очень мало понимая в сути дела.

Совершенно правильно указали выше, что насекомые лезут в тепло, и потому избавиться от них было крайне сложно. И ровно потому появилось слово «баг» в применении к отказам компьютеров.

Sartorio

14.11.2019 15:27Кто Вам сказал, что оператор — специалист? Обычная не слишком квалифицированная работа, туда брали женщин безо всякой подготовки.

В нашем случае, операторами были специально обученные в техникуме девочки, других просто в машзал не пускали. И специальность так и называлась: оператор вычислительных машин. Как и везде квалификация у всех разная, но откровенных дур среди них не было. Да и зарплата в 130...150 рублей была примерно в двое выше зарплаты уборщицы.

Bedal Автор

14.11.2019 16:10Дуры — не годились, верно. Но техникум был не обязателен, помнится.

130-150 — это смотря в какое время. В начале 80-х я получал 156 (120+30% премии) и был чуть ли не самым «богатым» среди бывших однокурсников. Зарплата оператора была в районе 100. Про уборщиц это BiW приплёл в обличительном раже.

Sartorio

14.11.2019 17:49Это оборонка 84..86.

Я еще учась перешел на вечернее отделение, и устроился в КБ, Слесарю КИПиА 3-го разряда, (начальная позиция там), платили 122-127 рубля. Операторы получали примерно столько-же, сразу после технаря, потом чуточку больше.

BiW

15.11.2019 13:28-1Простите, что я «приплел в обличительном раже»? Минимальная з.п. в СССР, ЕМНИП, 70р.

Читайте внимательно.

которые пытались навесить на бедную женщину-оператора с зарплатой меньше 100 руб.

Т.е. з.п. данного оператора составляла 70-99р, средняя (70+99)/2=84.5 р. з.п. уборщица получала ~ 80р.

Я не пойму одного, чего вас всех так корежит от ФАКТОВ об СССР? Ничего не придумал, но такое полыхание в комментариях…

Bedal Автор

15.11.2019 13:36+1уборщицу и вообще политоту. Нашёлся учитель фактам… я там 33 года прожил, в СССРе, в отличие от некоторых.

Соединю трудносоединимое: шли бы Вы…

Jef239

15.11.2019 16:18Увы, фактов у вас — ноль. Одни только мнения.

Уборщица получала на руки 60, минималка 70 — это без учета налогов.

То, что оператор получала на руки 80 (брутто 90) — это нормально. И сейчас продавцы в магазинах очень не много получают. Вас не возмущает зарплата современной кассирши в 20-30 тысяч? А она знает намного больше оператора ЭВМ тех времен. И учиться ей дольше. И софт у неё сложнее.

Ничего не придумал, но такое полыхание в комментариях…

Ну здрасти. Вы сравни деовчку, котоурю за день нуачили основам и за пару неделю — всему мастерству, с высоквалифицированным инженером с высшим образованием.

Разумеется, что от этого все, кто понимают разницу, на вас обрушились.

Инженеры и ученые в СССР действительно получали мало. Но вы же не оь них говорите, а об операторе ЭВМ.

Jef239

14.11.2019 17:58Я пошел работать оператором сразу после школы. 2 месяца проработал — пришел начальник отдела и утащил в программисты. Ну собственно как и хотелось.

Jef239

14.11.2019 18:06Ноль проблем — Россия. «Оператор кассы» (он же кассир, он же продавец) работает с намного более сложным IT, чем оператор ЭВМ тех времен. Зарплата — 20-30 тысяч. И да, продавец — мат.ответственное лицо, отвечает за всё, а не только за тараканов. На него ещё часто воровство покупателей пытаются повесить.

А ответственность оператора — не в том, что тараканы заползли в дисковод. А том, что не осмотрела поверхности диска после снятия. Раз не читается — значит надо смотреть поверхности. И если там борозда — и на дисковод другие диски не ставить и этот диск никуда не ставить. Если этот пункт был в должностной инструкции — вина оператора однозначная.

Не помню, был ли у нас этот пункт, но поверхности мы осматривали и перед установкой и после снятия. Мельком, краем глаза — но осматривали.

BiW

15.11.2019 09:58-2Ну т.е., страны 3 мира. Понятно. Вопросов больше не имею.

Bedal Автор

15.11.2019 09:59Диванная политота, никогда на реальном производстве не работавшая? Какие уж тут вопросы…

Jef239

15.11.2019 10:50Ну про Амазон почитайте… Лучше уж вы приведите пример, когда оператору ИТ-системы дозволено косячить, то есть нарушать требования явно прописанные в инструкции.

BiW

15.11.2019 11:26-2Зарплаты It сотрудников Амазона на уровне уборщиц? Серьезно? Может, вы даже приведете источник данной информации? Потому что беглое гугление дает минимальную з.п. для ИТ амазона в США в 25долл/час. И причем здесь «требования, прописанные в инструкции»? Я указал на нищенскую з.п. IT-сотрудника, и на бегающих тараканов, которые, знаете ли, появляются только там, где есть пищевые отходы. И уже этого оказалось достаточно, чтобы несколько обиженных граждан начали пылать в комментах, ведь их любимый совок опять ткнули носиком в ФАКТЫ. Объясните мне, пожалуйста, почему ФАКТЫ вызывают у вас такую реакцию?

Jef239

15.11.2019 12:06Зарплаты It сотрудников Амазона на уровне уборщиц? Серьезно?

Угу, медианная зарплата была на уровне $13.68 в час. Причем работники получали пособие от государства. Цитата:

Я хочу услышать моральную защиту компании, зарабатывающей $9 млрд и дающей $400 млн своему СЕО, когда её 30-летние работники получают меньше $11 в час и живут на улице, не способные выплачивать аренду. Объясните мне, как это справедливо.

После шума и внесения в конгресс законпроекта, направленного прямо против Амазона, Безос сдался и немного повысил.

Работники складов Амазона — такие же рабы ЭВМ, как и советские операторы. Только операторы по команде машины ставили диски, ленты и колоды, а на Амазоне операторы складов приносят товары по команде тех же ЭВМ.

Оператор ЭВМ — это рабочая специальность, такая же как слесарь, монтажник и уборщица. Но если на оператора можно выучиться за 3 дня, а за месяц — стать очень приличным оператором, то на слесаря нужно учиться годы.

Да, я горжусь тем, что начал с именно с рабочей специальности. Не меньше, чем тем, что получил звание инженера, когда мои одноклассники ещё в институте штаны просиживали.

Я указал на нищенскую з.п. IT-сотрудника,

Не туда указали. Оператор — 80-100 рублей, младший научный сотрудник — 110-120 рублей, инженер — 120-140 рублей, старший инженер — 140-160 рублей. Хороший слесарь — где-то 250-350, то есть побольше доктора наук.

Низкая зарплата была у учёных и инженеров, а не у операторов.

И причем здесь «требования, прописанные в инструкции»?

Ну знаете… Вы бы ещё чаем залили системную плату и удивились, почему это с вас требуют оплатить ремонт. Если уж в должностной инструкции написано требование осмотра дисков — значит обязан осматривать. Сломать дорогую технику можно многими путями, это лишь один из них.

и на бегающих тараканов, которые, знаете ли, появляются только там, где есть пищевые отходы.

С себя начните. Удалите из офиса все кофемашины и запретите сотрудникам пить кофе и есть шоколад во время работы. Как думаете, удастся? А тараканы довольно далеко от точки питания уходят, они все здание обследуют. В машзале не гнездятся, но забегают.

Объясните мне, пожалуйста, почему ФАКТЫ вызывают у вас такую реакцию?

А где факты-то? Ни одного факта у вас не вижу. Куча заблуждений есть, а факты-то где?

P.S. ну ладно, залили вы чаем один системный блок. А если 5-10 за ночь? Тут же беда не в том, что один раз диск плохо осмотрела, а что вообще не осматривала и кучу дисков запортила. То есть не просто халтура, а систематическая халтура. И убытка — примерно на уровне десятка залитых чаем компов.

Jef239

15.11.2019 12:31Хорошо давайте так. Как бы вы наказали джуна, спалившего за пару часов десяток

персоналокiMac? Не важно, чаем он их залил, или воткнул по очереди в розетку, где случайно киловольт вместо 220.

И как соотносится цена десятка iMac c зарплатой джуна?

Jef239

13.11.2019 15:26+2А как от тараканов избавится? Восьмиэтажное здание, сотрудников за 500 человек, если травить локально — набегут. Химией? Так много чего подпортится от химии. Выморозить? Угу, в мороз 40 градусов (раз в 10 лет бывает) слить всю воду из отопления, открыть окна и сотрудников в отпуск на 3 дня. Да, реально, но… кто ж решится весь институт в отпуск отправить?

Так что жили с тараканами.

extempl

13.11.2019 19:21Навскидку, нежная техника должна быть в "чистых" помещениях, а в них можно и раз в три дня травить, чтоб не набегали через щели. Раз уж на то пошло, в них можно работать в псевдо-противогазах. Чай, дешевле, чем технику сломанную менять.

Jef239

13.11.2019 21:14+3Начнем с главного. В те годы средства от тараканов — это аэрозоли, вроде дихлофоса. После распыления они осаждаются на все поверхности. То есть как минимум головки дисков — надо изолировать. А всю электронику — выключить до полного высыхания аэрозоля. Раз в 3 дня — не получится, ВЦ обычно в круглосуточном режиме работал.

ЕС и СМ — в обычных помещениях, никакой специальной герметичности. То есть после протравки — тараканы пролезут.

Работать в и противогазах — не по КЗОТ. Девчонки-операторы не подписывались на работу в условиях, грозящих рождением мертвых или больных детей.

Ну и стоимость часа работы ЕС ЭВМ 1022 была 80 рублей в час. То есть цена одной потравки — порядка 2 тысяч рублей (сутки простоя). Травить нужно примерно раз в месяц. А траканы, сломавшие головку дисковода — это редкость, раз в 5-10 лет. И ущерб — меньше одной потравки.

Тут-то основной ущерб (2500) был не в сломанной головке, а в том, что запортили кучу пакетов. А это вина оператора — не осмотрела визуально нечитавшийся пакет… У нас, например, в 1983 году в инструкции был обязательный осмотр пакета перед установкой.

Sartorio

14.11.2019 15:30Навскидку, нежная техника должна быть в «чистых» помещениях, а в них можно и раз в три дня травить, чтоб не набегали через щели. Раз уж на то пошло, в них можно работать в псевдо-противогазах. Чай, дешевле, чем технику сломанную менять.

Ну собственно отдельное помещение с тамбуром, кондиционированием, с фильтрами на приточной вентиляции, так и называлось:- «гермозона». Устанавливались там ленты и диски со стойками и как правило локальное хранилище пакетов и лент.

DrPass

15.11.2019 16:54А как от тараканов избавится? Восьмиэтажное здание, сотрудников за 500 человек,

Намного проще, чем вы думаете. Позвать санстанцию и штрафануть заведующего институтской столовой. Тараканы, знаете ли, не жрут научные разработки, ЭВМ серии ЕС и телетайпную бумагу. Во всём этом здании есть только одно место, где они активно плодятся и откуда они разбегаются по всем остальным отделам.

Bedal Автор

15.11.2019 16:57вообще-то «таракан» — это некоторое обобщение. Насекомые всё равно лезут туда. где тепло. И, кстати, таки жрут. Впрочем, не только насекомые, во всё мире регулярно бывают казусы от того, что какая-нибудь крыса съела изоляцию.

Jef239

15.11.2019 18:53Угу, и получаем от директора института приказ о запрете приема пиши в комнате. А в каждой комнате — свой чайничек, сахарочек, печеньки…

Тому кто это сделает — свои же, институтские барышни, выклюют печень.

P.S. Как раз в столовой тараканов я не видел. Или не было вообще или травили так, что не вылазили на божий свет.

DrPass

15.11.2019 23:35То вы просто в шкафы на кухне не заглядывали.

Jef239

16.11.2019 00:16Не заглядывал. Но с конференц-залом и столовой была смешная история. Здание для себя Ленпромстройпроект проектировал сам. И немного перестарался с конференц-залом и столовой. Отдельный флигель, хорошая акустика, все дела.

Ну в общем его конференц-зал облюбовали многие, вплоть до конференций Обкома. Ну и столовую — для банкетов и фуршетов.

Собственно вот вид со спутника. Круглое двухэтажное над цифрой 95 — конференц-зал, с ним рядом одноэтажное — пищеблок и гаражи, ну и два восьмиэтажных соединенных углом корпуса института.

С чисто строительной точки зрения — это разные здания. Проход там был, конечно, но не куча дырок. Не думаю, что в столовой были тараканы. Ну как бы обком мог конференц зал и без тараканов себе найти. В любом случае — как раз там я тараканов не помню.

А вот в дисковод и у нас один залез. В 2.5 мегабайтный, на СМ-3. Заказчика долго уговаривали принести машинный ленту для бэкапа. В тот день, когда он её принёс — таракан в дисководе, на диске борозда и полная потеря написанного кода.

orion76

13.11.2019 20:11+3Хм… почему тогда баг назвали багом, а не тараканом?

DiSur

13.11.2019 22:56+2Bug это жук, насекомое, клоп

Bedal Автор

13.11.2019 23:38Вот первый задокументированный баг:

Хотя, вообще-то, это слово в этом же смысле в английском использовалось уже довольно давно.

Bedal Автор

14.11.2019 07:39-2Вы не поняли. Если в несовке всё так хорошо — откуда вдруг баги? Выходит даже там, даже в эпоху, когда стоило всё ещё дороже, от насекомых в машине избавиться не удавалось.

vectorplus

14.11.2019 02:19+1Вот я например сам антисоветчик, но здесь скорее более широкое явление — нопонимание между поколениями. Я когда рассказываю подрастающим про то, какие проблемы были в девяностых и как мы выживали, они не понимают, что я хвастаюсь нашей лихостью, сноровкой, смекалкой и живучестью. Они видят только кромешную задницу и жизнь-боль.

По аналогии я понимаю, что в 70х-80х люди тоже жили в своё удовольствие, топырились на дачах, ездили на рыбалку и дикарями на Кавказ, а весь тот мрак, что описан в статье, решался в духе Понедельник Начинается в Субботу, хотя и Сказка о Тройке, безусловно, присутствовала.

pavlushk0

14.11.2019 14:19Топыриться на даче, ездить на рыбалку и Кавказ — а вокруг мрак.

Не получать зарплату по пол года, смотреть как наркота поглощает людей вокруг, ржавеют и рушаться заводы — как лихо и сноровисто мы жили.

Я, вот как видите, не антисоветчик

Sartorio

14.11.2019 16:13По аналогии я понимаю, что в 70х-80х люди тоже жили в своё удовольствие, топырились на дачах, ездили на рыбалку и дикарями на Кавказ, а весь тот мрак, что описан в статье, решался в духе Понедельник Начинается в Субботу, хотя и Сказка о Тройке, безусловно, присутствовала.

По разному, люди тогда жили, всё наверное зависит от конкретных людей…

Лично у меня осталось ощущение от 80-х…

Когда есть время сходить на стадион, побегать после работы…

Когда есть время сходить в бассейн в субботу и воскресенье…

Когда есть время сходить с друзьями в байдарочный поход, летом, где угодно, хоть в Карелии, хоть на Урале…

Когда легко и просто можно съездить в туристический лагерь (на месяц) под Ереваном, за 30 рублей…

Когда путевка на турбазу на 14 дней, обходилась в 10 рублей…

Когда есть время всей толпой сходить на чемпионат СССР по волейболу…

Когда есть время сходить на матч, где Воронежский «Факел» в матче кубка СССР под орех разделал Московский «Спартак»…

Когда есть время на хобби и на вопрос, что ты сейчас делаешь? Ты легко мог ответить, -«паяю термостатированный задающий генератор на 500 серии для самодельного частотомера для домашней лаборатории», тебя понимали! У виска пальцем не крутили и оставляли в покое на пару дней…

И когда тебе вдруг подняли зарплату со ставки слесаря КИПиА 5-го разряда в 145 рублей, до ставки инженера 3-категории с окладом 165 рублей, ты не сразу находил применение этой «лишней» двадцатке.

Вот такие ощущения от тогда…

И совсем другие от сейчас, но это тема совсем другой повести!..

DMGarikk

14.11.2019 16:20Вот такие ощущения от тогда…

это ощущение от вашего возраста, а не от 80х

например лет 10 назад у меня было время почти на всё из вашего списка (кроме СССР наверное, машины времени нет), а сейчас времени нет, потому что жена и ребенок, и они не поймут если я на две недели на турбазу уеду внезапно

Sartorio

14.11.2019 17:53НУ вот у меня дети выросли, уже внуки. Старшая в IT в Хьюстоне. Жена со мной в огонь и вводу готова. А вот нет ни времени ни возможностей.

sshikov

16.11.2019 13:22Ну это все равно не доказывает что причина не в вас. Скажем, у меня тоже нет времени и возможности…

>Когда есть время всей толпой сходить на чемпионат СССР по волейболу…

В тоже время друзья весной ездили на финал Евролиги по баскетболу, в Испанию. Я бы не сказал, что они настолько богаче, и что я не могу себе в принципе такое позволить.

Sartorio

16.11.2019 14:30Увы речь, не о «филках», «капусте», «фантиках», рублях или долларах…

sshikov

16.11.2019 14:35А я разве говорю, что дело в долларах? Как раз наоборот, я о том, что финансы тут не все решают. Скорее уж тут дело в семье, возрасте, и т.п. Или в лени, например.

Sartorio

16.11.2019 16:18Семья, не против, даже за! Просто как-то не срастается.

Только запланируешь поход за грибами или в «киношку»…

Бац, «малява», сервер в облаке лег. Так, заново поднять не проблема. Хуже когда скорость дисковых операций на серваке у хостера, вдруг ни с того, ни с сего падает в пять раз. А он зараза отмалчивается. Вот так и сегодня, были планы, а вот на тебе три часа логи ковыряю.

Jef239

13.11.2019 15:17+4Неведомым способом (везде стояли фильтры) в пакет заполз таракан. И попал между пакетом и головкой.

Сказки. во-первых таракану в пакете не жарко, ни холодно, нечего ему там делать. Во вторых, он вылетает из пакета на этапе раскрутки диска.

А вот в дисководе таракану тепло. Хладнокровный он, тепло любит. А там много то греется, так что дырки для охлаждения есть. А зона пакета — там фильтры только на вдув. Со стороны позиционера — никаких фильтров нет.

Так что грелся таракан в дисководе и заполз в позиционер. И позиционер с блоком головок его туда внутрь диска и вогнали. Позиционер быстрый, потом воздуха от диска не успел его сбить. А когда сбил — уже пару оборотов прошло, на диске — канавка глубиной в полмиллиметра и шириной в таракана. Хитин — от твердый, вообще-то.

Видел я эту канавку в 1984 году. Чуть другие диски, но механика попадания тараканов — та же.

Bedal Автор

13.11.2019 16:25Конечно, так. Небрежно я написал, паrдон. Там позиционер был не поворотный, как сейчас делают, а продольный, на линейном двигателе. Так и вдвинуло его внутрь.

Jef239

13.11.2019 16:29Конечно продольный, наверняка ещё и с зубчатой рейкой на днище, по положению зубцов которой определялись дорожки. То есть примерно копия RK05F, с

российскимСЭВомским аналогом которой я много работал на M-6000/CM-2/СМ-3/CM-4…

Bedal Автор

13.11.2019 16:36с зубчатой рейкой и механическим позиционированием было на 7-мегабайтных, 505х. На 29-мегабайтных 506х была рейка, но с датчиком Холла, помнится. Потом, на 100- и 200-мегабайтных уже шла сервисная поверхность с «заводской» пропиской дорожек, и позиционирование шло по ней.

Jef239

13.11.2019 15:36Давайте я лучше про совок расскажу. Душанбе, служба «09» (телефонная справочная), те самые RP на 29 мегов, год примерно 1980ый. Душанбе отличается тем, что пару раз в день идет переключение подводящих электричество кабелей (как в Питере на Ваське) + периодически просто отключения электричества.

Конденсаторы в дисководах старые при отключении могут головку выдернуть, а могут не выдернуть. А головки в этих дисках парящие, с крылышками. Если диск остановится — головка падает на диск и чертит по нему царапину. Ну не такую, как таракан, но все равно читаться не будет.

Между комнатой инженеров и дискозалом — широченный проход. При мигании света инженеры гурьбой влетают в дискозал и выдергивают головки из дисков. Причем кто какой диск — заранее расписано и отработано.

А вы думали, джамшутинг в 90ые придумали? В Таджикистане он и во времена СССР был.

Зато и в Москве и в Питере в те годы «09» по бумажным справочникам работала. Уж очень они большие. Москва — 9 милионов была, Питер — 4, а Душанбе — 500 тысяч. Вроде до миллиона жителей они могли масштабироваться, дальше проблемы.

P.S. Инфа от одного из создателей системы.

Bedal Автор

13.11.2019 16:26инженеры гурьбой влетают в дискозал и выдергивают головки из дисков.

Ну, не гурьбой, в смене больше двух было только на ремонтах — но да, именно бегом выдёргивать.

Jef239

13.11.2019 16:35+1Мне помнится что для этих целей у них было человек 5. Ибо лакуны на переключении линий передач 2 раза в день. Таджикистан же, они всегда числом берут.

У нас на Ваське для тех же целей был мотор-генератор, шумевший на всё здание. Мощности на валу хватало, чтобы ЕС-1036 прошла лакуну на переключении. А они на Ваське были ежедневно в 12 и 17 часов, правда мелкие — диски не портились, только зависание проца.

А СМ-1620 у нас лакуну сама проходила. Прерывание, регистры сохранились, восстановление питания — считались и поехала дальше. Но это уже где-то 1988ой год.

Bedal Автор

13.11.2019 16:38Тогда уж добавлю, что бежали парами, впереди тренированная операторша, откидывала кожух, а потом техник, выдёргивал головки.

Jef239

13.11.2019 16:46Сильно спорить не буду, мне было от силы лет 15, когда я все это слышал, но вроде у них не так было. Все кожухи были сняты заранее и дергали только позиционеры. У них же примерно дважды в день эта веселуха, зачем им кожухи?

Ещё помню удивление наших инженеров, когда они выяснили, что сломанный здоровенный блок питания в RK05 меняется на КРЕНку. Но это уже год 1985ый.

Bedal Автор

13.11.2019 17:03Все кожухи были сняты заранее

Был период, так делали. Но быстро выяснилось, что неприятностей от этого больше пользы.

В разных местах по-разному, ясное дело.

sshikov

13.11.2019 19:45Вредно быстро бегать в гермозоне. У нас как-то один из операторов в субботу побегал слегка, и открыл рукой стеклянную дверь. Разбитое стекло, порезанная вена, кровища… Ну благо я как раз в ту субботу тоже зашел поработать, в итоге поставили жгут, и доехали до травмпункта.

ProstoUser

13.11.2019 15:51Когда я учился, 80-е как раз наступили и у нас модернизировали АЦПУ посредством иголочек на протаскивавших бумагу колесах. И стало можно заправлять не специальную бумагу, а обычную газетную.

Очень она нас выручала в те времена.

toivo61

13.11.2019 16:16Я из таких битых DP: пластины в RK: переставлял. А те пластины, что уже не лечились уходили в «чебурашки».

Головки в тих дисководах, если были запасные менялись достаточно просто, но с осциллоскопом, чтобы правильно попасть на старые цилиндры.

А в Consul, DZM-180 и Robotron подходила телетайпная бумага.

Bedal Автор

13.11.2019 16:30А те пластины, что уже не лечились уходили в «чебурашки».

Что только из них не делали! Не знаю, что у вас называлось «чебурашками», но люстры (как потом стали делать из сидюков с учётом диаметра), отпугиватели птиц на огородах, телевизионные антенны, декоративные зеркала в домашних интерьерах — было, было.

А в Consul, DZM-180 и Robotron подходила телетайпная бумага.

Туда-то любой бумажный рулончик шёл. Вот с широкой бумагой для барабанного принтера была настоящая проблема.

toivo61

13.11.2019 17:13Конечно антенны. Зеркала делались из умерших 100 МБайтников. Но они были в дефиците.

Еще были эксперименты по разрезанию 12мм лены на 6мм. Для катушечников.

Для барабанников — да. Живьем иголочки видел, но у себя перпиливать не решились.

А наши барышни развлекались тестом на изящество… Ленты были условно ЕСовские и СМовские (вдвое меньше). Так вот барышня считалась изящной, если могла застегнуть на талии «ремешок» от СМовской ленты. :-)

hssergey

13.11.2019 19:58Мне в конце 90х досталась катушка такой ленты. А там ширина как раз как у видеокассеты. Вот я и решил, почему бы не попробовать записать на ней видео. Разобрал пару видеокассет, взял пустые бобины, намотал на одну из них пленку, собрал в кассету и воткнул на запись. Оно даже что-то записало, но качество было ужасным, видимо, по магнитным характеристикам не подошло… Так и ушла со временем эта лента в огород на подвязку винограда и овощей…

Bedal Автор

14.11.2019 00:20Хорошо, что не использовали. Лента была толстой и для нежных бытовых головок слишком абразивной.

Bedal Автор

14.11.2019 07:42Слегка соврал. Если повезёт — можно было разжиться катушкой с лентой от BASF, вот та годилась вполне. Её и резали, делали станочки с бритвенными лезвиями.

Bedal Автор

13.11.2019 23:43Живьем иголочки видел

А знаете, откуда иголочки были? От патефонов! Патефонов ещё не было, а иголочки были, можно было купить. Да их даже сейчас можно купить!

барышня считалась изящной, если могла застегнуть на талии «ремешок» от СМовской ленты

Как раз на талию 60 застёгивалась.

MTyrz

13.11.2019 20:15А еще была такая гадость, как ТПУ (термопечатающее устройство). Именно его в свое время нам (нам — это сильно сказано, я там лаборантом был) поставили в комплект к ДВК 2М. И один рулончик термобумаги, толщиной примерно с сигару капиталиста с плаката. И всем было понятно, что это единственный рулончик, другого не будет ни-ког-да.

Правда, относительно быстро после этого поставили уже 286-ю машину и матричный принтер, но ощущение я помню: устройство для печати есть, а печатать на нем нельзя.

Берегли так, что этот рулончик еще дооолго валялся нераспечатанным в самом дальнем углу самого дальнего ящика…

Desprit

13.11.2019 16:40Оказывается, женщины не стали заморачиваться: они перевернули мониторы вверх ногами и спокойно продолжали работать.

Ммм, а мышка разве зеркально не начинает двигаться от этого?

Bedal Автор

13.11.2019 16:45+2мышек тогда ещё не было у них :-)

Дорогое баловство. Это был ещё ДОС, алфавитно-цифровые интерфейсы…

Jef239

13.11.2019 16:50Помнится у текстроника был специальный монитор, отображавший 2 страницы A5 горизонтально или одну А4 вертикально. У него специальный поворотный кронштейн был и вроде даже датчик положения. Вживую не видел, только описание.

vectorplus

14.11.2019 02:08+1Я сам свидетель такого решения проблемы.

Нет, переворачивалось всё изображение, вместе с курсором мыши на нём. Что, кстати, создавало ещё большие неудобста и боль в районе сидения :)

prefrontalCortex

13.11.2019 17:24Процесс идёт, они на ходу правят постановку, я на ходу правлю баги, всё как обычно.

Вот уж действительно "что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем" ©.

robert_ayrapetyan

13.11.2019 18:13Про short в стеке — все же может дело в инициализации нулями старшей части, а не в неправильной половине слова?

tbl

13.11.2019 23:30Скорее всего так и было. Помню, в одном опенсорсном проекте при переходе на 64-битные сборки была аналогичная проблема, то, что не проявлялось в модели ILP32, вылезало в LP64 из-за того, что некорректная работа с long приводила к UB. Приложение работало нормально в 32-битных и 64-битной дебажной версиях, но с неожиданными спецэффектами в релизной (со включенной оптимизацией при сборке) 64-битной версии.

Bedal Автор

13.11.2019 23:50+1Я ведь дамп делал и покомандно смотрел, благо команды проца читал легко в кодах. Именно в разные части слова полуслово записывалось.

Newcss

13.11.2019 18:22Мы на 1е апреля — заклеивали мышку, из клавиатуры вытаскивали буквы и меняли их местами, кому-то экран переворачивали, по net use рассылали сообщения… + Была шутка — лиса + курсор мыши бегают по экрану, дерутся и все ярлыки разносят, потом рабочий стол как после апокалипсиса....

BDI

14.11.2019 09:30Мы делали скриншот рабочего стола, ставили его на обои, и все ярлыки прятали в одну из папок. Правда больше одного раза такая шутка не работала :).

nibb13

14.11.2019 17:04Как-то в обеденный перерыв решил глянуть что из себя представляет Gentee и заодно сделать IT-шную подлянку по мотивам цитаты с Баша. Назвал svchost.exe и раскидал по всем машинам нашего отдела АСУ… Как меня не побили — не знаю.

Откопал оригинальный листинг в архивах: gist.github.com/nibb13/d871ba221c820a2e597399b661ced547

Andrusha

14.11.2019 19:22В Windows 95, помню, у кнопки «Пуск» было своё контекстное меню, вызывавшееся, вроде бы обычным Alt-Space и позволявшее «закрыть» её, то есть убрать с панели задач. В сочетании с пустым рабочим столом это вызывало ступор у многих пользователей.

DMGarikk

15.11.2019 10:41вродебы штатно нельзя было так сделать

serge-sb

15.11.2019 16:03Точно было. Сочетание клавиш мне помнится тоже Alt+Space, но, кажется, память меня подвела. Подробнее: devblogs.microsoft.com/oldnewthing/20120213-00/?p=8323 (первое, что нагуглилось, заодно узнал, что это было банальным багом, а не фичей). Лечилось это только перезапуском. UPD: справедливо только для 95-й, в дальнейших такого уже не было.

Akon32

15.11.2019 00:24Неидеально!

Я скринил рабочий стол, ставил скриншот на обои, где-то убирал галочку "показывать ярлыки на рабочем столе", настраивал автоскрытие панели задач и переносил её вверх.

BDI

15.11.2019 09:30Это было в конце 90-х — начале нулевых(P100, NT4/Win2000), в инженерном коллективе — описанный финт тянул на шутку(ибо после объяснения жертва шутки быстро исправляла всё сама), а что-то требующее более глубокого копания уже тянуло на мелкое вредительство/пакость. Да и исправлять всё пришлось бы самому шутнику. Напоминаю — коллектив не компьютерщики, а инженеры-конструкторы(как и я сам тогда, хотя на общественных началах админил отдельский домен на NT4). Для нас компьютер был только инструментом для запуска рабочего софта, да кваки в обед/после работы(ну я ещё немного экспериментировал с VB/VBA и слегка с вэбом).

chnav

13.11.2019 18:25Отовсюду зовут на помощь меня, как бывшего системщика. Ну, хожу, лечу машины.

Да уж, были времена, когда вирусы внедрялись в исполняемые файлы и весили килобайты, а антивирусы умели УДАЛЯТЬ их из выполняемых файлов, восстанавливая оригинал.

Сегодня вирусы стали отдельными модулями (размер без ограничений), а антивирусы умеют удалять файлы целиком и чистить реестр. Больше, больше ядер в CPU!!!

DmitryMry

14.11.2019 06:24Не знаю, как сейчас, но в прошлом, когда приходилось лечить компы знакомых, пользовался дрвебом — он лечил (т.е. восстанавливал) бо?льшую часть файлов, в отличии от других антивирусов, которые пробовал — они просто удаляли проблемные файлы.

teecat

14.11.2019 09:19так и вирусы выродились — разучились заражать, стали троянами. Распространяются сразу файлами — их только и удалять

Заражения есть, но относительно мало. По памяти один только широкораспространенный вирус

uvelichitel

13.11.2019 19:03Там еще были управляющие платы на микросхемах DIP формата. В техническом отделе работали четыре инженера с хорошим высшим образованием и один техник с незаконченным средним. Когда плата сбоила инженеры заменяли ее на новую из ЗИПа и с поклоном и протирательным спиртом несли технику. У техника был довольно крупный паяльник. Он, не имея представления о схемотехнике, без приборов, не выпаивая, каким то наитием находил проштрафившуюся микросхему на плате и прогревал здоровенным паяльником, без термоконтроля, без секундомера, на глазок. И плата заводилась. Это была магия, ему поклонялись.

toivo61

14.11.2019 11:21155 серия легко дианостировлась «моргалкой» — примитивным индикаторов В/А характеристики.

555 уже хуже.

Грели, помогало через раз.

Sartorio

14.11.2019 16:28Или поставить ТЭЗ на кросс плату и мочить микрухи ацетоном, а при фантазии и из спринцовки фреоном 113В. На такую диагностику правда отзывчевее всех были 131 и 500 серии.

sim2q

14.11.2019 15:59Ну не знаю… видел как золотые РУ-шки (память) на ЕС меняют. Распечатывают портянку, по ней ищут микру, далее её… выламывают(!) выворачивая каждую ножку специальным инструментом типа «калёный гвоздь с кривым концом» :) Далее ножки из платы выпаиваются обычным паяльником. Вот только на счёт отсоса я не помню к сожалению. Микросхема отправляется в сейф(!), а оттуда достаётся новая. Всё довольно таки быстро. ЕС-ка примерно уровня ЕС1033 (не 45 точно). Да, товарищ который менял микру явно инженер и в белом халатике:)

Теперь как PC юзеру удивительно вспоминать, что всё это время шумят вентиляторы, горят индикаторы, работают кондеи и перекуриваюпрогерыоператоры в соседней комнате за включенными дисплеями.

Sartorio

14.11.2019 16:311033 имела память на ферритах, одна стойка на 512 килобайт, максимум поставлялась с двумя стойками.

Может ЕС-1035(36)?

Bedal Автор

14.11.2019 16:36разве что, самые первые. Даже 1022 сначала шла с ферритовой памятью и, кажется, не 512, а только 256кб. А потом уже с 512 электронной, большая часть была именно такой. Все видимые мной 1033 были с мегабайтом электронной памяти. С ферритовой была, наверно, 1030, но их я встречал очень мало, кажется, вообще один раз только.

sim2q

14.11.2019 17:07Ну я её разбирал :) Даже даже буковки с пульта схоронил, остальные ещё где-то

должны быть:)

буковки

Sartorio

14.11.2019 18:09ЕС-1033 год выпуска 1977, две стойки по 512 килобайт, только феррит, целая многослойная паутина, с 1984 по 1988 не просто ходил мимо, часто во вторую смену дежурным инженером попадал, приходилось и диагностировать проблемы и если возможно устранять их. Так вот за 4 года с ОЗУ проблем не было от слова совсем, то есть абсолютно! На 45-ой, основная проблема это как раз память на 565 серии причем все 10 лет её эксплуатации. Вот здесь почитайте.

Bedal Автор

14.11.2019 18:42ЕС-1033 год выпуска 1977

ну, может, спорить не буду. Факт, что были разные.

На 45-ой,

О, это знаменитая дохлятина была. Как с ней люди мучались…

sim2q

14.11.2019 18:47Всё же 565РУ1, вот тут пишут: hard-help.ru/stati/vozmozhnosti-evm-es1033.html, но и про феррит там тоже есть.

Ферритовый матрас тоже драл, но он совсем маленький было. А плат с 565-ой было как раз достаточно

Sartorio

14.11.2019 19:22На 45-ой,

О, это знаменитая дохлятина была. Как с ней люди мучались…

Первые два с половиной года, ДА! Зато потом неделями не заходили в зал.

Вот с чем проблем не было так это с «лентами»; перфокартным ридером с ваккумным механизмом подачи; стойкой 7920!

А так раз в неделю проц и каналы, два раза в неделю диски 5066М, причем и механика и электроника (дошло как-то, до того, что из восьми накопителей в строю остался один в пятницу вечером). И еще память, память и снова память, в среднем раза два в неделю РУшки железно горели.

А ещё проц у неё был подлый, в его составе был узел называемый акселератором, помогал с плавающим умножением, при его отказе производительность резко падала! Для оператора ЭВМ это было никак не очевидно! Если задачи небольшие, ну подумаешь плюс минус пять минут времени. А если численное моделирование сверхзвукового потока газов с температурой в 3000 кельвинов, то вместо четырех часов могло-бы занять трое суток. Индикация на пульте об состоянии акселератора была не столь очевидной даже для инженеров. Пришлось писать на ассемблере резидентную утилитку постоянно висевшую в памяти и раз в минуту, проверявшую производительность операций умножения с выводом сообщений для оператора если возникала проблема.

Sartorio

14.11.2019 19:31У нас были только ЕС-3207, значит полупроводниковая память была позднее выпущена.

И вот еще что странно в полупроводниковой памяти для ЕС-1033 использовался только бит четности, вероятно для совместимости со «старым процом».

Тогда как в 1045 для коррекции ошибок использовался код хемминга и по факту вместо 9 бит в ОЗУ хранилось 12.

Sartorio

14.11.2019 18:34Эта плата характерна скорее для ЭС ЭВМ ряд-2 и ряд-3, например 1045 и 1046, с шестислойными печатными платами.

А вот в 1033 плотность монтажа была незначительной так как платы были двухслойными и ТЭЗы разъёмов не имели. край платы содержал вытравленные посеребренные, в некоторых случаях позолоченные ламели. Сильно напоминающие таковые например на современных модулях памяти.

! Возможно поздние выпуски 1033 имели стойку памяти с полупроводниками, так как ферритовая требовала очень много ручного труда. Но стойки каналов и проца всегда были на двухсторонних печатных платах «слотового исполнения»

sim2q

14.11.2019 19:01память поближе, [не известно с какой машины]

Sartorio

14.11.2019 19:49Ну почему-же, были и микры 131 серии. А 500 была быстрая, прожорливая, с двумя напряжениями питания, типовое время задержки на вентиль по моему всего 2нс. И в её составе было несколько полезных микрух, а еще их у нас никто не считал, надо возьми…

sim2q

14.11.2019 19:56А, ещё эти многослойки совсем не распаивались. Извиняюсь, что я всё про дестрой:). Но про что-то собрать — тоже думал:)

Мечтал в детстве на PC утянуть старый HDD c ЕС по приколу. Но потом прочитал, что там вообще мозга нет, одни усилители и крутилка. Так что если только ленточный накопитель, есть вроде тот что не шкаф, а с полстола «всего». У меня даже катушка с плёнкой одна есть:)

Sartorio

14.11.2019 19:59И в ремонте говно совсем были, например РУшки и магистральные приёмопередатчики горели часто на одно и том-же месте, два три раза перепаял и пошли обрывы на внутренних слоях. Альбом схем тебе в помощь, омметр, и МГТФ. Целый день при деле.

sim2q

14.11.2019 20:08магистральные приёмопередатчики