Как баг превратился в фичу, о научном прогрессе и всех приключениях в попытках опубликоваться в Nature. Спойлер: почти получилось.

Как все началось

Начну несколько издалека. Я — физик-аспирант, занимаюсь квантовой оптикой в приложении к гравитационно-волновым детекторам в Университете Гамбурга. В один прекрасный день мой научный руководитель зовет меня и говорит: «так мол и так, мне тут предложили в одном журнале гостевую публикацию, а прямо сейчас результатов нет. Дедлайн через три недели. У тебя нет никаких идей?» Идеи были, и мы в срочном порядке за три недели посчитали и написали статью. Отдав ее на рецензию, и немного выдохнув после марафона, я взялся проверять, а что же мы такое все-таки насчитали.

Тут надо сделать отступление и сказать пару слов о физике. В природе часто возникает явление резонанса. Когда вы берете маятник, и воздействуете на него с силой определенной частоты (резонансной), он вдруг начинает колебаться с увеличенной амплитудой. Ну или классический пример: мост, разрушающийся, когда по нему в ногу идут солдаты.

Так вот, это резонансное усиление колебаний достигает максимума на одной частоте, а на частотах рядом с ней плавно спадает. Диапазон частот, в которых усиление велико называется шириной полосы. В гравитационно-волновых (ГВ) детекторах оптические резонаторы используются для усиления сигнала (и мощности лазера).

И вот в статье мы считали эффект от нелинейного кристалла внутри ГВ детектора на динамику зеркал. И мимоходом считали ширину полосы детектора (смысл уравнения не важен, просто для иллюстрации тут):

Я всматриваюсь в это уравнение, и меня пробивает холодный пот: при определенной комбинации параметров знаменатель обращается в нуль, а ширина полосы становится бесконечной.

Представьте: резонатор, который усиливает сигнал любой частоты! Мечта! Но скорее всего ошибка, и это совсем никуда не годится — статья-то уже в печати. Я начинаю искать эту ошибку, пошагово проверяя выкладки, и не нахожу. Пишу соавтору, он подтверждает, что вроде как так и получается, но абсолютная загадка — как и почему. А надо отметить, что детектор с бесконечной шириной полосы — священный Грааль для ГВ детекторов. Дело в том, что резонаторы обладают одним неприятным свойством: они усиливают сигнал около резонанса, а вне резонанса (на больших частотах) значительно его подавляют.

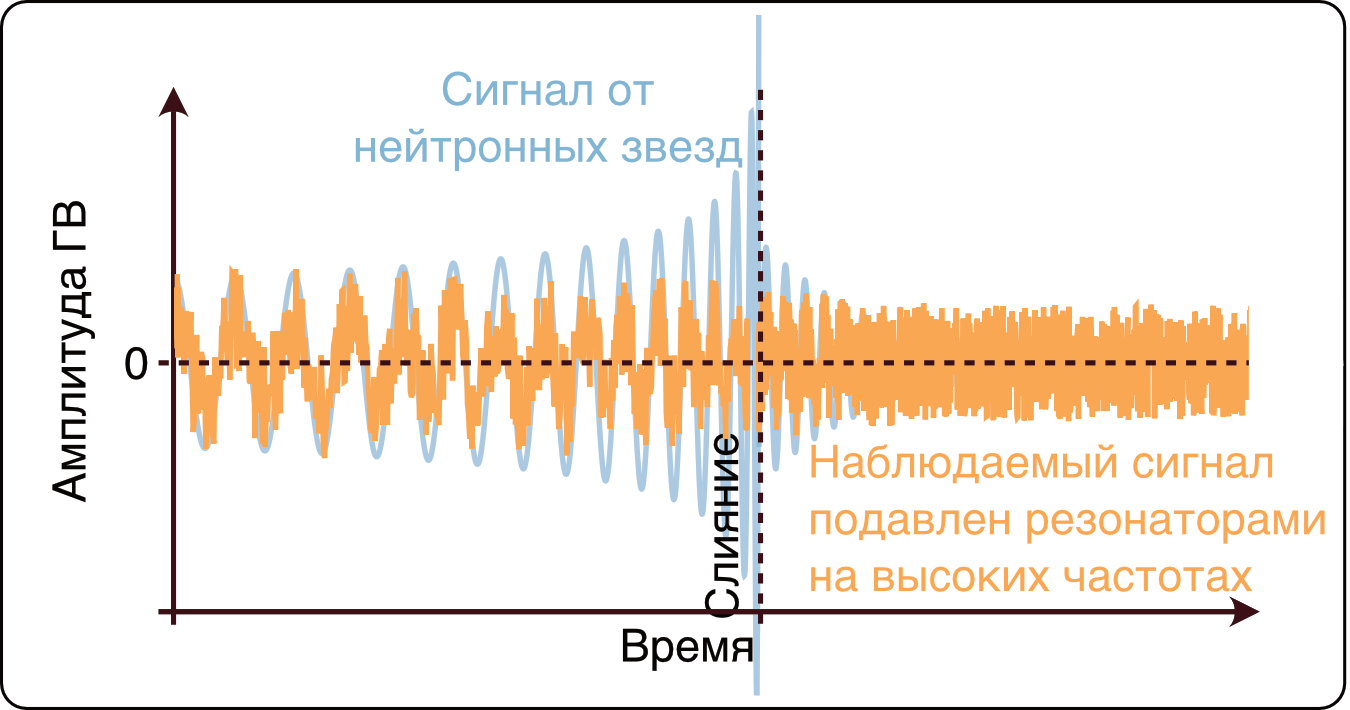

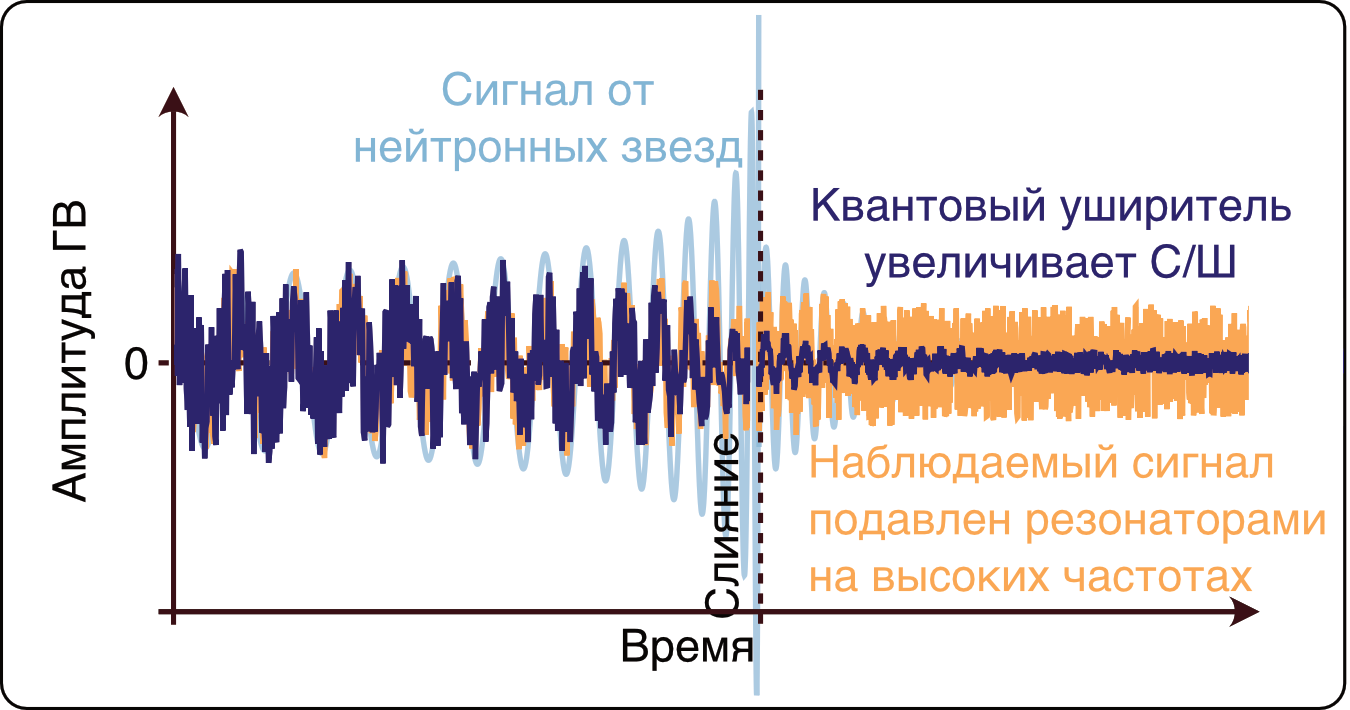

Иллюстрация для сигнала от слияния нейтронных звезд: на высоких частотах (близко к моменту слияния) сигнал оказывается подавлен резонаторами, и малоразличим за шумом.

На высоких частотах сигналы потеряны в шумах. А сигналы там весьма интересные: например, нынешние детекторы не могут уловить сам момент слияния нейтронных звезд — он слишком высокой частоты и тонет в шумах. А после слияния вновь сформированная нейтронная звезда (или черная дыра) тоже может осциллировать, и в этом сигнале могут прятаться свидетельства об отклонении от ОТО или квантовой гравитации. И всем очень бы хотелось увидеть эти события.

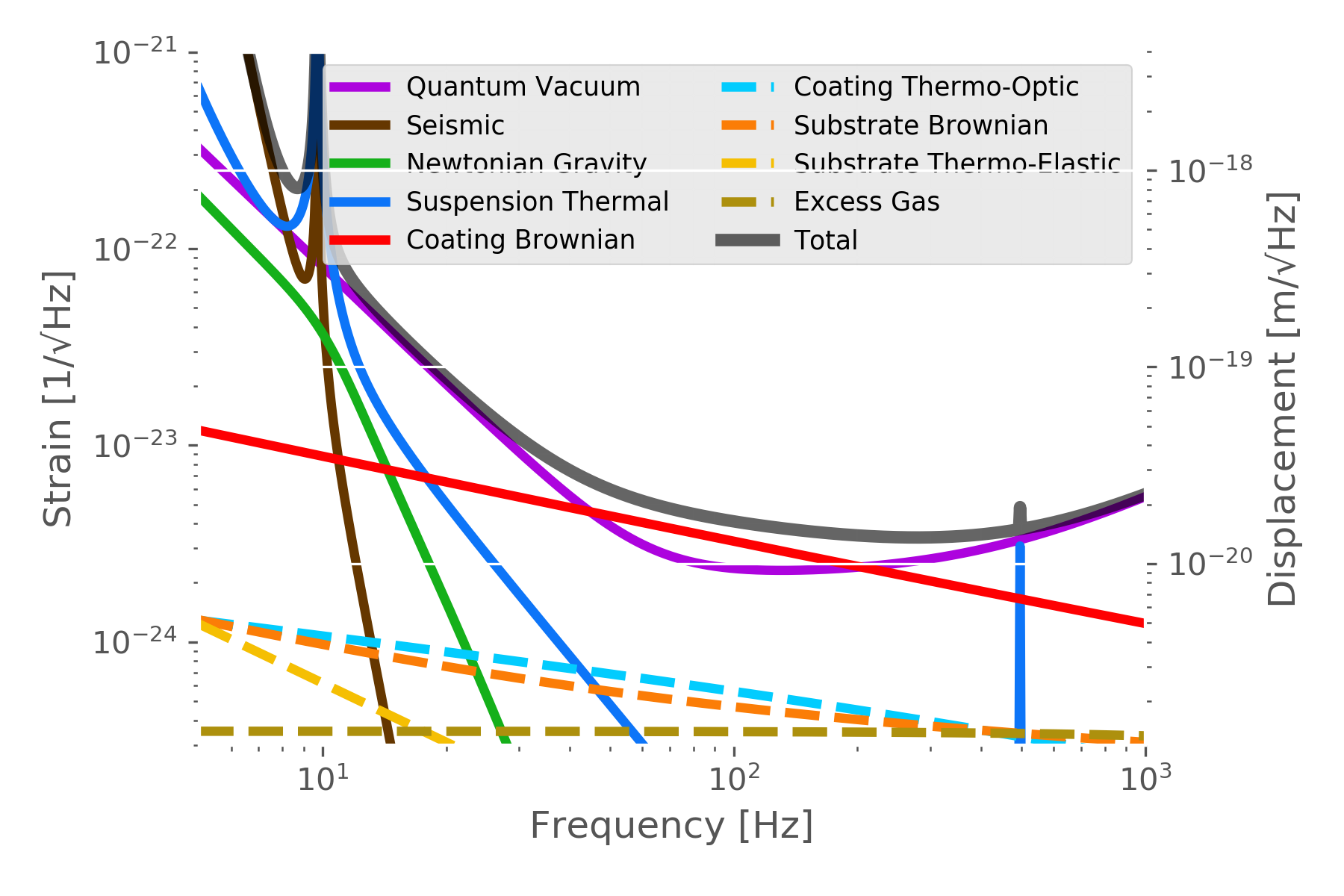

Характерная кривая чувствительности ГВ детектора (чем меньше, тем лучше). На высоких чатостах кривая идет вверх: из-за ширины полосы резонаторов сигнал теряется в шуме.

Поиск широкополосного детектора растянулся на несколько десятилетий. Было опубликовано множество статей, которые впоследствии успешно опровергались. В последние годы появилось несколько хитроумных идей, которые, правда, требуют технологий далеко за пределами реализуемых сейчас. А тут такая удача — стандартный прием в оптике дает желаемый эффект. Или все же нет?

Я взял билеты на самолет и полетел в срочном порядке к соавтору в Калтех (благо виза в США была), разбираться. Полторы недели американского режима работы (с 9 утра до 10 вечера, без выходных — привет выгорание) и мы таки поняли, что же такое там случилось у меня в уравнении.

Увы, понедельник у них начинается в субботу не от хорошей жизни: иначе не выдержать в конкурентной борьбе за постоянные позиции. Наука делается там лучшая в мире, но и цена соответствующая. Личная жизнь? Вечеринки? Отдых с друзьями? Пардон, через пару лет, когда получу PhD.

В Европе по большей части такого нигде вы не встретите. Баланс работы и жизни + лучшая защищенность профессиональная и большая уверенность в работе после PhD. Хотя постоянную позицию получить еще сложнее (особенно иностранцу).

Немного о физике

В этой части я расскажу о том, откуда все же берется эффект. Для желающих прочитать продолжение истории публикации без нудных подробностей — с чистой совестью мотайте до следующей части.

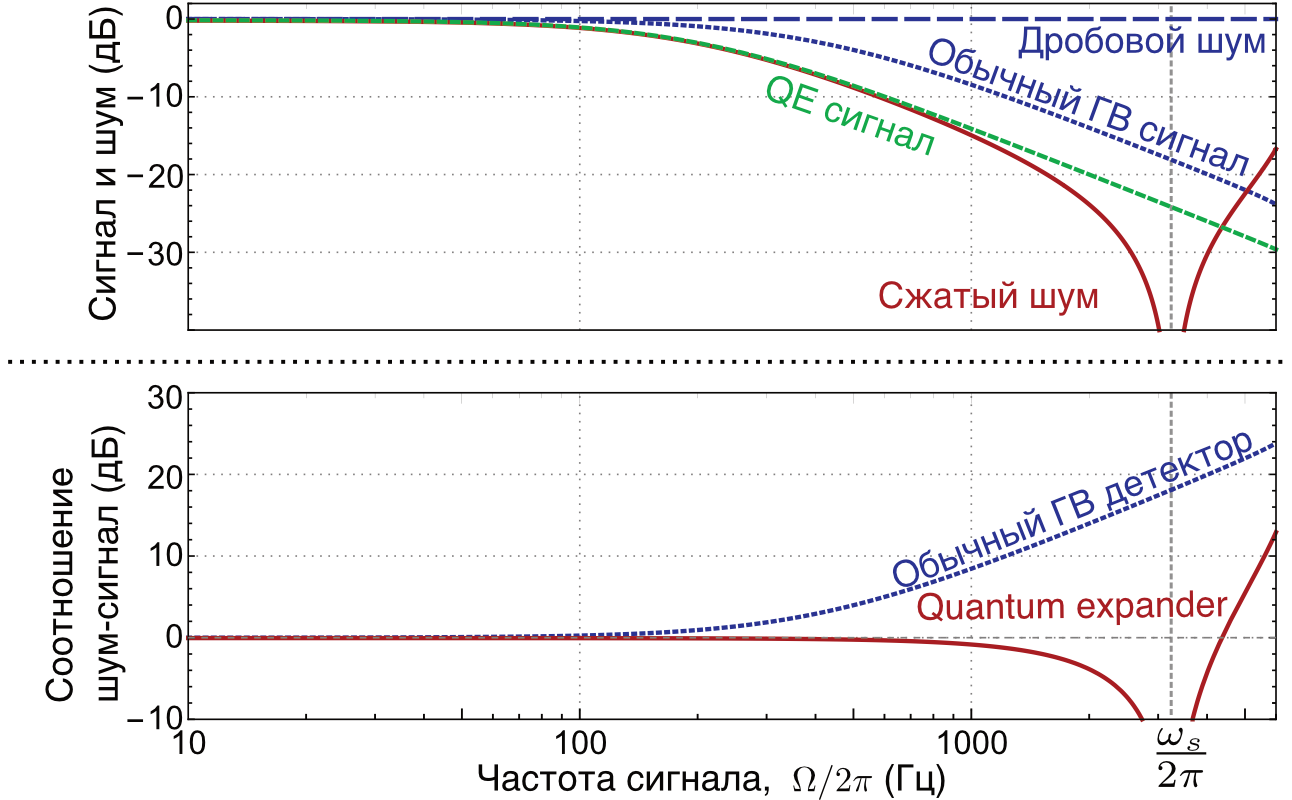

В ГВ детекторе есть множество разнообразных шумов, с которыми ученые борются разными средствами (вот статья про это). Один из самых фундаментальных — квантовый шум. Квантовый шум влияет по-разному на чувствительность на низких частотах и на высоких. На низких квантовые флуктуации амплитуды лазера толкают зеркала, и приводят к случайному движению, которое мешает регистрации сигнала. На высоких частотах дробовой шум детектирования (фотоны прилетают на фотодиод со случайной задержкой). Я писал более подробно о квантовых шумах и методах борьбы с ними с помощью сжатого света в прошлой статье.

Есть два варианта, как усилить сигнал по отношению к шуму: можно использовать резонаторы с большей добротностью (усиливать сигнал и мощность света), а можно использовать сжатый свет.

Резонаторы уже используются, но, как я написал выше, чем больше они усиливают свет, тем ниже ширина полосы детектора. В идеале нужно увеличить ширину полосы детектора не жертвуя при этом чувствительностью на низких частотах. Сжатый свет используется в детекторах повсеместно, но он не позволяет увеличить ширину полосы — он увеличивает чувствительность на высоких частотах. Что хуже — сжатие уменьшает чувствительность на низких (см. тут). А в идеале нужно, чтобы низкие частоты оставались как минимум столь же чувствительными.

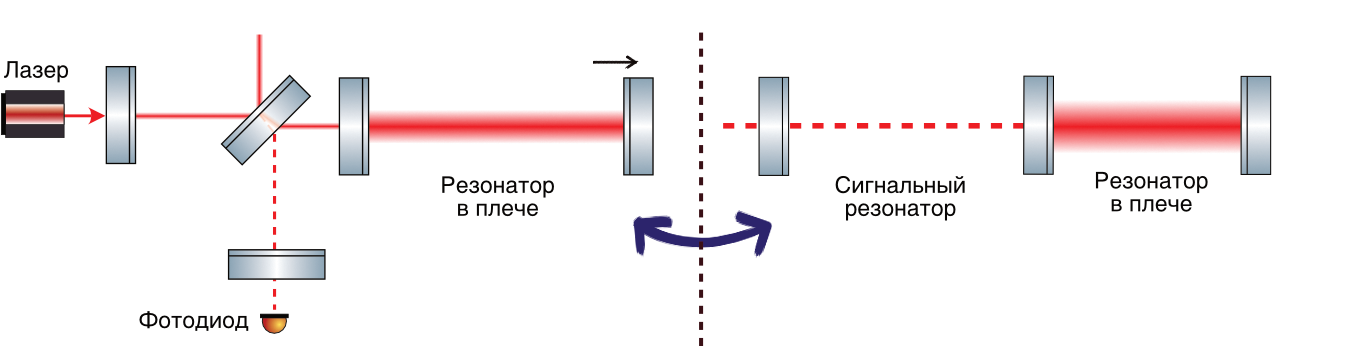

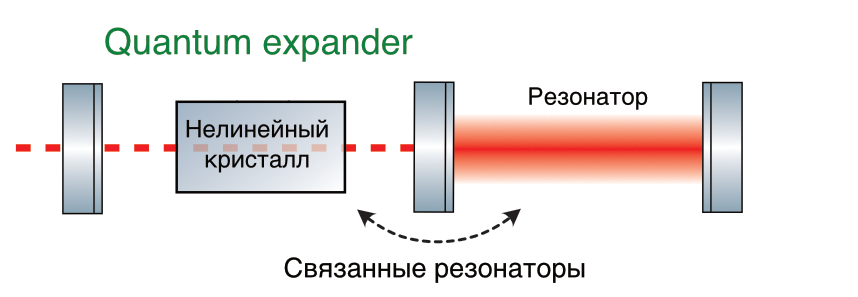

В нашей новой работе мы использовали резонаторы самого детектора, чтобы создать сжатие только на высоких частотах. Гравитационно-волновой детектор состоит из множества связанных резонаторов. Резонаторы в плечах усиливают мощность света и дополнительно усиливают сигнал внутри ширины полосы. Есть резонатор для дополнительно усиления мощности света (power recycling), а есть — отдельно для усиления сигнала (signal extraction). Мы сосредоточимся на последнем. Это резонатор сформирован двумя зеркалами: одно на выходе из интерферометра, а одно — переднее зеркало резонатора в плечах.

Характерная особенность настройки интерферометра — в норме на выходе из центрального делителя луча нет света (называется «темный порт»). Только вакуумные флуктуации существуют в сигнальном резонаторе. В итоге можно представить детектор как два связанных резонатора:

Такое представление полезно для расчета квантовых шумов. Обычно передние два зеркала заменяют одним эффективным зеркалом — и именно в этом моменте мы нашли любопытные свойства. Если рассматривать эти связанные резонаторы, можно получить неожиданный (для людей, привыкших к стандартному расчету — результат.

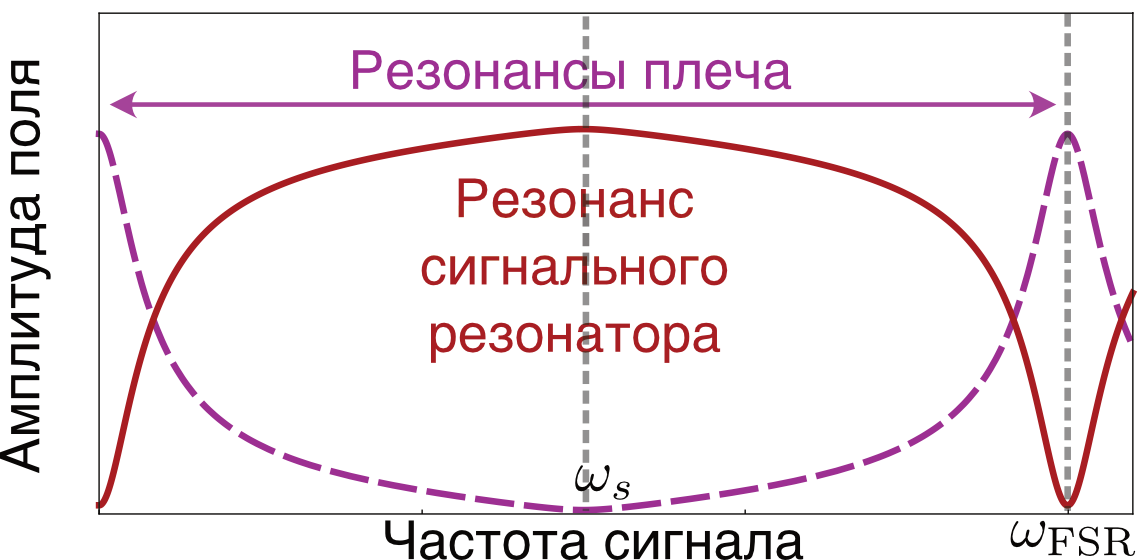

Связанные резонаторы, как и другие осцилляторы, обладают интересным свойством биений:

Если вы возбуждаете колебания в одном осцилляторе, энергия между ними будет передаваться циклически, и они станут колебаться попеременно. Если при этом к одному из осцилляторов добавить внешнюю силу, при определенном выборе фазы вся энергия будет передаваться второму осциллятору, а первый останется неподвижным! Именно это свойство мы и использовали в нашей работе.

Если вы настраиваете резонанс двух связанных резонаторов на картинке выше определенным образом, при подаче света (или вакуумных флуктуаций поля) в сигнальный резонатор вся энергия будет идти в плечевой резонатор, и амплитуда в сигнальном останется нулевой! Звучит странно, но за этот эффект нужно сказать спасибо интерференции: за счет связи между резонаторами амплитуда волн, уходящих из плечевого резонатора точно компенсирует амплитуду света внутри сигнального резонатора. И он оказывается по сути в антирезонансе.

Если вы меняете частоту поданного света, сигнальный резонатор оказывается все больше в резонансе, а плечевой — в антирезонансе.

А теперь главный трюк: если мы поместим в сигнальный резонатор нелинейный кристалл, который производит сжатый свет, то для малых частот он не будет производить сжатия (сигнальный резонатор-то в антирезонансе — поля там нет!).

Чем выше частота сигнала, тем больше сжатия будет возникать. Что характерно, подавление сигнала из-за ширины полосы резонаторов будет точно компенсироваться сжатием шума, так что соотношение сигнал-шум будет оставаться неизменным! Как итог — ширина полосы детектора увеличивается.

Надо заметить, что никакой бесконечной ширины полосы мы не получили, конечно. Оказалось, что приближение, которое мы использовали (стандартное для расчетов) не совсем точно для данного конкретного случая. И хотя ширина полосы действительно становится гораздо больше, она все остается конечной. Самое приятное, что такой подход не влияет на шумы на низких частотах, сохраняя высокую чувствительность (и позволяя использовать другие квантовые примочки для снижения низкочастотных шумов).

Как это помогает в детектировании? Обратимся снова к примеру ГВ сигнала выше. Теперь на высоких частотах мы можем сжать шум и снова увидеть сигнал!

Мы посчитали, что для детекторов будущего поколения, типа Einstein Telescope , вероятность увидеть момент слияния нейтронных звезд меньше 9% в год (для определенного типа нейтронных звезд). С использованием нашей идеи такая вероятность в зависимости от качества оптики может возрасти до 75 и даже 100%. Главная сложность в этом деле — добиться достаточно хорошего качества оптики, что довольно непросто.

Моя статья и другие животные

К моменту возвращения из США у меня на руках были все основные результаты и текст на 40 страниц. С этим я пошел к научруку, ибо настало время решать, в какой журнал подавать статью.

Научрук посмотрел на это все дело, и говорит — а не попробовать ли нам в Science?

Тут важно понимать, что нездоровый рынок академических позиций в основном базируется на количестве статей в высокоцитируемых журналах. Хочешь иметь шансы на постоянную позицию в хорошем институте — публикуйся в Science, Nature и журналах около. И никуда от этого не деться, увы. А надо сказать, что эти журналы требуют очень особенного подхода к тексту — писать надо так, чтобы и не-физик мог без проблем понять большую часть текста. То есть, идеально отполированный текст и картинки. Следующие три месяца я писал и переписывал текст, вмещая всю информацию с 40 страниц драфта на требуемые на четыре страницы.

И вот декабрь 2018, текст выверен, прошел по много раз через соавторов, и я жму кнопку «submit», заполнив миллион разных форм на сайте журнала Science. Две недели мучительного ожидания и…

Thank you for submitting your manuscript «Название статьи» to Science. Because your manuscript was not given a sufficiently high priority rating during the initial screening process, we have decided not to proceed to in-depth review. The overall view is that while your paper will be of great interest to the field it is not one of the most competitive in terms of general interest.Печаль. Но в целом было бы удивительно, если бы прокатило. Ничего, дальше идет наша настоящая цель — Nature Physics, которая специализируется на физике, и в последнее время любит всякое про гравитационные волны. Неделя переделки текста под их требования, еще один миллион форм, кнопка «Submit», две недели мучений, и…

Thank you for submitting your manuscript entitled «Название статьи».… we are sorry to say that we are unable to offer to publish your paper in our journal.

…

We feel that this manuscript would find a more appropriate outlet in a journal that publishes more specialised research, where its merits can be fully appreciated.

Это досадно. Особенно потому что другие журналы попроще требуют другого стиля для текста. А это значит, что все выверенные предложения и три месяца работы — насмарку.

Пробуем Physical Review X — в нем стиль можно оставить (еще неделя работы):

We feel that the paper will be better placed in a journal specialized in quantum optics or instrument development for GW detection.Между тем прошло уже 4 месяца с первой подачи. Делать нечего — надо последовать совету, и искать более подходящий журнал. Благо, тот же Nature издает много хороших тематических журналов: Nature Photonics, Nature Communications и др. В этот момент я ищу стандартное время от подачи до публикации в этих журналах, и удрученно вижу значения в 6-12 месяцев. А статья уже поперек горла стоит, хочется скорее ее опубликовать и заняться новыми проектами.

Выбор падает на Light: Science & Applications, тоже журнал от Nature. И бонус — манускрипт не надо переделывать, можно напрямую перенести из прошлой попытки с Nature Physics.

Десять минут на заполнение формы, «Submit»! Проходит неделя, вторая, третья, от них ничего не слышно. Это хороший знак — значит, редактор журнала не отклонил ее сразу, а послал на рецензию! Почти три месяца спустя приходят рецензии. Одна положительная, одна более или менее, одна — отрицательная (рецензент совсем ничего не понял):

After careful peer review, I would like to suggest major revisions to your manuscript. Your manuscript will likely be sent to the present reviewers and possibly to one or more additional, new reviewer(s) for further input and advice before any final decision on possible publication is made.

Две недели на правку текста и написание ответов, еще три недели ожидания, приходят две новые рецензии, одна положительная, одна требует добавить две страницы из доп. материалов в главный текст, по сути переписав статью. Месяц споров с рецензентом, текст выходит из его цепких рук почти неизменным (победа!) и наконец заветное письмо:

I am very pleased to inform you that pending receipt of the forms and any minor revisions requested below, your above mentioned manuscript will be accepted for publication in Light: Science & Applications.

А дальше начинается рутина публикации. Перевести из LaTeX в Word (привет 20 век), правки, сверки, вычитка, новые правки, снова вычитка. Заплатить 3.5к за публикацию (зато открытый доступ!). Написать популярный обзор, сделать иллюстрации… В общем, еще полтора месяца мытарств.

И вот, год спустя подачи, почти два года спустя начала работы, статья выходит с красивым url, начинающимся с заветного «nature.com» (ну и пусть, что это дочерний журнал, и издается в Китае): https://www.nature.com/articles/s41377-019-0230-2 . Можно почитать еще пресс-релиз на EurekAlert!

Остается вопрос: а ради чего это все?.. Стoит ли строчка в CV всей этой кутерьмы и тонны потраченного времени на чистописание вместо настоящей науки? Как ни абсурдно, но на современном рынке академического труда — кажется, да.

Заключение

Современная наука заражена вирусом «publish or perish». Вместо публикации результатов ученые вынуждены изощряться, представляя результаты в наиболее выгодном свете, чтобы «продать» их в «крутые» журналы. Это все идет в ущерб объективности представления результатов, и в процессе написания статьи я прочувствовал это в полной мере. Иногда кажется, что маленькая неточность не сыграет никакой роли, зато поможет пропихнуть статью повыше. Надеюсь, мне удалось подавить эти желания, и такие неточности в текст не пролезли. Но сам процесс развращает неимоверно.

Что хуже — мы так боремся за попадание в Nature, которые потом дерут бешеные деньги за предоставление доступа к статье. Из-за них небогатые институты лишены возможности читать самые прогрессивные исследования (спасибо Sci-hub за устранение преград). Наука стоит на месте во многих областях, и совершенно не видно, как из этого состояния равновесия выползти.

P.S. Разное

- А тем временем оба детектора LIGO и детектор Virgo используют квантовый сжатый свет для увеличения чувствительности в постоянном режиме!

- LIGO тем временем снова наблюдает, детектируя кандидатов на ГВ еженедельно.

- Новое приложение с оповещениями о регистрации событий: Chirp (Google Play & App Store)

И напоследок: если хотите понаблюдать за моими попытками разобраться в том, как вести научный твиттер, добро пожаловать: @hbar_universe.

Комментарии (92)

v1000

13.12.2019 19:03+2честно говоря тоже не совсем понимаю дороговизну научных трудов. задача науки двигать науку, а из нее пытаются монетизировать все что только можно. тем более что иногда хочется просто для личного развития почитать что-то интересное в оригинале, вдруг журналисты что-то напутали:)

Shkaff Автор

13.12.2019 19:08+2Да, абсолютно! Но это не вина науки, а вина журналов. Просто это такая странная монополия: два печатных дома захватили рынок, и не дают читать статьи. При этом ученым приходится публиковаться у них, т.к. на этом основана дальнейшая карьера. По сути продают просто престиж публикации в крутом журнале — реальных затрат у печатного дома совсем мало: рецензенты работают бесплатно, авторами большая часть форматирования и верстки делается бесплатно…

Ну тут совет один — используйте Sci-hub для открытия доступа.

amartology

13.12.2019 19:21Меня, кстати, ничуть не меньше стоимости публикаций смущает погоня за их количеством и прочими наукометрическими показателями, неизбежно сказывающаяся на качестве. В моей отрасли, например, проекты никак не короче трех лет (а по факту — скорее пяти). Соответственно, публиковать каждый год просто нечего, даже если очень хочется. Точнее, можно публиковать воду и маленькие кусочки не подтвержденных экспериментом симуляций (что куча университетов и делает). В итоге статей полно, а читать нечего.

Если делать все нормально, то научную карьеру не сделать, остается только в индустрию идти. А из индустрии потом обратно в науку не попасть, потому что в индустрии публиковаться еще реже получается, так как мотивации постить воду ноль, а и не воду тоже часто проще как ноу-хау засекретить, чем публиковать. И получается даже не замкнутый круг, а нисходящая спираль.

Shkaff Автор

13.12.2019 20:22Меня, кстати, ничуть не меньше стоимости публикаций смущает погоня за их количеством и прочими наукометрическими показателями, неизбежно сказывающаяся на качестве.

Ага, но при этом получается заколдованный круг: если отказаться от этой погони, то шансов остаться в академии нет. А гнаться — только поддерживаться существующий порядок.

Соответственно, публиковать каждый год просто нечего, даже если очень хочется.

У меня та же проблема в целом: эксперимент идет уже вот 4 года, и по нему ни одной публикации. Я нашел выход в работе над теорией некоторую часть своего времени, там проще публиковаться чаще.

Я вообще не вижу выхода, честно признаться… Но науку делать все равно хочется, так что приходится подстраиваться (хотя не настолько, чтобы воду публиковать).

DenisHW

13.12.2019 21:31+1А вот если публиковаться в открытых источниках, например, arxiv.org. Или это не престижно?

amartology

13.12.2019 21:40+1Для официальной отчётности нужны публикации в индексируемых базах или хотя бы ВАКовских изданиях. arxiv (как и Хабр например) не является ни тем, ни другим.

Shkaff Автор

13.12.2019 21:50+3Добавлю, что важен процесс рецензирования. На архив можно выложить что угодно по сути, вплоть до откровенного фричества. Чем престижнее журнал, тем строже процесс рецензии, тем сложнее там напечатать ерунду. Поэтому по идее статья в Nature — это знак качества и важности исследования. На практике бывает разное, но в среднем все равно так.

Oxoron

13.12.2019 23:20Можно ли печатать одну статью в Архиве (страниц на 40), одну в Nature? Или для этого надо жить в Германии, но вкалывать как в Калтехе?

Shkaff Автор

13.12.2019 23:52+1Ну в целом, статья о которой идет речь в посте, так и была опубликована: сперва на архиве, а потом в LSA. А вот выкладывать статью только на архив смысла нет обычно — ее всегда можно где-нибудь да опубликовать, даже если это 40 страниц.

Oxoron

14.12.2019 00:34Видимо, я поздно ворвался в обсуждение. Оно началось с

Просто это такая странная монополия: два печатных дома захватили рынок, и не дают читать статьи. При этом ученым приходится публиковаться у них, т.к. на этом основана дальнейшая карьера.

Ямечтаю увидетьпытаюсь представить себе ситуации, когда монополия двух журналов станет не такой явной. Например, что произойдет, если вы будете публиковаться в Nature для получения академических ачивок, а в иных журналах — для души/науки? Получится ли выдать столько статей?

Или еще вариант: можно ли публиковаться с подтвержденной рецензией? На том же архиве в шапке статьи писать: отревьюено уважаемыми Петей и Зоей (Петя и Зоя могут предоставить свои цифровые сертификаты для вставки в pdf, чтоб каждый мог убедиться в валидности рецензии).

Может, есть смысл создать аукцион? Статья выставляется «на продажу», журналы торгуются сроками и рецензентами. Сейчас журналам Q2/Q3 достаются крохи со стола крупных журналов. Возможно, после аукциона процент серьезных работ в них поднимется, как и сопуствующие академические индексы.

amartology

14.12.2019 01:18+3отревьюено уважаемыми Петей и Зоей

Ревьюирование анонимное, автор не знает, кто рецензенты, рецензенты не знают, кто автор. И тех, и тех знает редактор журнала, обеспечивающий отсутствие конфликта интересов.

Неанонимное ревью уважаемых Пети и Зои не взлетит — многим сложно неанонимно разносить чужие статьи, даже по делу. Никогда же не знаешь, когда, где и с кем пересечешься в будущем и насколько этот кто-то злопамятен. А когда все ненавидят ревьюера номер два — это для всех комфортно, в том числе для ревьюеров номер два.

qbertych

14.12.2019 01:26Верно, но:

- личность автора почти никогда не скрывают;

- та же Nature Publishing Group позволяет вместе со статьей выкладывать текст рецензий на нее; при этом рецензенты остаются анонимными.

Oxoron

14.12.2019 10:02Что насчет возможности анонимного ревью? Выкладывает человек статью на условный архив, под тэгом «Физика вероятности», ставит галку «Нужно ревью». Все вероятностные физики получают уведомление, и могут записаться на ревью. Дальше — процесс как в журнале. Если через n месяцев рецензенты не удовлетворены, статья публикуется «в первоначальном варианте», с плашкой «ревью не пройдено».

Сейчас суть журналов в том, что они поддерживают примерно одинаковый уровень публикаций\рецензентов. По схеме выше, можно ли добиться приблизительно того же, но без журналов?

Shkaff Автор

14.12.2019 10:12+2Есть открытые журналы, которые работают по такому принципу, на пожертвованиях/финансировании от институтов. Вот например Open Journal of Astrophysics, у него хорошие редакторы. Но пока не очень понятно, кто будет публиковаться там, если есть возможность пойти в Nature.

Shkaff Автор

14.12.2019 10:09+1Получится ли выдать столько статей?

Может быть и получится, но вопрос остается: зачем оставлять статью на архиве, где ее никто не прочитает, если можно опубликовать в журнале, и получить плюсик в CV? Жертвовать карьерой ради открытой науки? В этом и проблема — нужно, чтобы все начали так делать одновременно, иначе вы просто добровольно отдаете конкуртеное преимущество в руки других претендентов на постоянные позиции или гранты.

Или еще вариант: можно ли публиковаться с подтвержденной рецензией?

В настоящий момент качество статьи заверяется по сути журналом, а не рецензентом (мало рецензентов, которые настолько уважаемые, что их все знают). И опять же та же проблема: если вы начнете делать так один, вы просто уступите другим в конкуренции.

Может, есть смысл создать аукцион?

Скорее есть другая идея: биржа. Профессиональные брокеры ставят на качество исследований (для выдачи грантов, статей и т.п.). Есть разные развития этой идеи, но проблема остается та же: чтобы это начало работать, нужны направленные усилия многих агентов, и не очень понятно, как этого достичь.

CyberAndrew

13.12.2019 20:23Надо сделать возможность голосовать за статьи, как на хабре. И оценивать ученых не по количеству статей, а по общему рейтингу (карме). Тогда ученый с одной очень крутой статьей может перевесить ученого с множеством статей-пустышек.

Shkaff Автор

13.12.2019 20:27Ну в каком-то смысле так и есть: есть цитирования, индекс Хирша и другие индексы. Но проблема в том, что в некоторых странах считают просто количество статей, а не их качество.

amartology

13.12.2019 22:49+2Надо сделать возможность голосовать за статьи, как на хабре

У всех моих научных статей, вместе взятых, меньше просмотров, чем у любой одной моей статьи на Хабре. Толку мне было бы с тех +3 в карму? )

Ну и да, оно де-факто есть, только вместо плюса в карму цитирование в чужой статье.

qbertych

13.12.2019 23:31+3Только они оба такие никому не нужны.

Потому что главный приз в этой игре — профессорские позиции, и на них одинаково бесполезны что человек-печатная машинка, что гений, выпускающий по одному результату в десять лет.

Поэтому появился индекс Хирша и прочие метрики, более-менее адекватно оценивающие научную работу Они не идеальны, но задачу свою вполне решают.

Yermack

13.12.2019 21:45+1Действительно, хоть я только на начале этого пути, уже начинаю замечать как бюрократия своей жирной тушей давит дух исследования. Да те же повышенные стипендии за "научные достижения" достаются по большей части гуманитариям и экономистам, так как они десятками штампуют статейки для мурзилок, а оценка идет как раз по количеству. Приходится искать где судят по качеству, да и то — меряется это, опять-таки престижем журнала. Поэтому академическая деятельность, ровно как и преподавание (привет заполнению сотен форм для рабочих программ в 1С) все менее кажутся хорошей идеей

homocomputeris

13.12.2019 19:38+2При этом рецензенты, которые и гарантируют качество статей и престиж журнала, обычно денег не получают :)

Мне представляется, что с поворотом ЕС на открытую науку, мы увидим возрождение журналов университетов и национальных академий.

Shkaff Автор

13.12.2019 20:30При этом рецензенты, которые и гарантируют качество статей и престиж журнала, обычно денег не получают :)

Дааа, а работа неблагодарная — я обычно трачу два-три полных дня на нормальную рецензию.

Мне представляется, что с поворотом ЕС на открытую науку, мы увидим возрождение журналов университетов и национальных академий.

На это одна надежда!

rg_software

13.12.2019 21:02А что, вам запрещают препринты выкладывать на arXiv или ещё куда?

Shkaff Автор

13.12.2019 21:08+2Нет, конечно — они все выложены всегда. Но все равно версия отличается. Версия, которая в печать ушла, не может быть выложена какой-то период времени (или никогда).

rg_software

14.12.2019 03:47Ну это не трагедия. Просто так здесь изложено, словно у читателя без денег единственная опция прочесть — это Sci-hub. Но это же не так.

Shkaff Автор

14.12.2019 10:16Совсем не все журналы это разрешают, совсем не все авторы выкладывают. Архив популярен в определенных областях физики, в других — совсем нет. Скажем, инженерные статьи почти не найти там, только в журналах. Потом, старые статьи чаще всего можно найти только в журналах. В общем, было бы хорошо, если бы архив позволял полностью дублировать журналы, но это не так в настоящее время.

rg_software

14.12.2019 11:41Как бы то ни было, из ваших слов будто бы следует, что "журналы виноваты". На практике существующая ситуация более-менее всех устраивает, и всё равно никто не представляет себе, как могла бы выглядеть картина много "прекрасного будущего".

Но это так, досужий разговор, не более того :)

Shkaff Автор

14.12.2019 11:55Нет, я не думаю, что ситуация всех устраивает. Для меня, например, принципиально иметь опубликованную версию статьи — т.к. именно в ней внесены поправки и исправлены ошибки. Я не могу основывать свои исследования на непроверенной версии с архива. Просто прочитать — да, но не работать с этим. И, я думаю, со мной согласится большинство ученых. Во-вторых, журналы дерут бешеные деньги с институтов за подписки, а это деньги из налогов. Европа сейчас активно борется с этими подписками и в целом пейволлом. Идея такая, что все исследования, сделанные на общественные деньги, должны быть доступны всем. Я думаю, что в ближайшие годы ситуация будет меняться в лучшую сторону с открытым доступом.

rg_software

14.12.2019 18:03Вы всегда можете написать лично автору и спросить, что там пришлось править, ну или просто запросить у него его авторскую копию, которую, как правило, никто зажимать не будет.

Что касается изменений — ну так мне кажется, вы сами себе противоречите: журналов сейчас воз и маленькая тележка, но вы почему-то пытаетесь пробиться в Nature, и вины Nature здесь нет. Никто не заставляет комитеты по найму кадров смотреть на публикации в топовых журналах, но вы же сами говорите, что на них они и смотрят — опять же, вины журналов в этом нет.

Попытки ЕС сдвинуть ситуацию бюрократическими методами вряд ли увенчается успехом. По сути вам скажут, что вы не можете публиковаться в Nature, потому что там пейволл. Как вы понимаете, лично вам и вашей карьере это ограничение лучше не сделает, что в перспективе означает отток кадров. Публикация же в открытых журналах означает article processing charge (а платные журналы обычно бесплатны для автора), который тоже откуда-то надо взять. Если в Европе всем будут выдавать эти деньги сколько угодно и без ограничений, цены на публикацию лишь вырастут, и тогда у учёных в странах, где такого спонсорства нет, совсем никаких шансов опубликоваться не будет.

amartology

14.12.2019 18:13+1журналов сейчас воз и маленькая тележка, но вы почему-то пытаетесь пробиться в Nature

Потому что сейчас именно журнал даёт «знак качества», подтверждая наличие и класс рецензирования. Все знают, что в Nature рецензируют хорошо, поэтому его и читают охотно, и писать в него престижно. Как рецензируют в журнале «Последние достижения квантового лазеростроения», никто не знает.

И arxiv сам по себе не имеет никакой ценности, он хорош только в сочетании с тем, что опубликованное там позже рецензируется где-то ещё.

rg_software

14.12.2019 18:27Именно, поэтому я и предполагаю, что эту ситуацию изменить бюрократическими методами практически нереально: люди несут в тот журнал, которому верят с точки зрения качества, и попытки давить на авторов (например, требовать открытого доступа для статей) приведут лишь к тому, что они будут вынуждены нести в журналы похуже или искать себе место работы, где их не будут заставлять поступаться качеством.

Shkaff Автор

14.12.2019 18:14Никто не заставляет комитеты по найму кадров смотреть на публикации в топовых журналах, но вы же сами говорите, что на них они и смотрят — опять же, вины журналов в этом нет.

Да, это две разные проблемы, конечно.

По сути вам скажут, что вы не можете публиковаться в Nature, потому что там пейволл.

Ну пока не так работает: они просто не разрешают платить институтам тем организациям, которые не дают открытый доступ. И я не думаю, что будет иначе. Поддержка платы за публикации, а не пейволла. И в целом открытой науки. И я не думаю, что Европа сильно смотрит на отстающие страны, увы…

rg_software

14.12.2019 18:30Ну вот мне кажется, это довольно плохая затея. Или попросту бесполезная, т.к. вы обычно или платите за публикацию и получаете открытый доступ, или не платите, и доступ закрытый. Получается, что запрещена комбинация «я плачу, а доступ всё равно закрыт» — но она в целом экзотична, хотя я и такое видел (заплати N и получи закрытый доступ или заплати 3*N, чтобы получить открытый).

В целом как автор я обычно иду туда, где платить не надо, потому что деньги не бесконечные. И думаю, что основная масса рассуждает точно так же.

amartology

15.12.2019 00:57В целом как автор я обычно иду туда, где платить не надо, потому что деньги не бесконечные.

А как читатель вы куда идете? Только на сайхаб?

rg_software

15.12.2019 02:51Как читатель я иду в ACM Digital Library и IEEE Xplore, которые покрывают 90% моих нужд (и на которые есть подписка), далее в Google scholar, а ещё есть опция «написать автору» — и всё до сайхаба.

Собственно, как автор я могу рассуждать, что читатель, для которого все вышеперечисленные опции недоступны — скорее всего, не мой читатель, и вряд ли мне так уж необходимо до него достучаться.

amartology

15.12.2019 10:20на которые есть подписка

А ооеа сама из воздуха бесплатно взялась? Вопрос по большому счету ровно в том, что дешевле — платить за подписку на топовые библиотеки для всех читателей или платить единоразово за каждую публикацию, имея при этом открытый доступ на чтение всего.

rg_software

15.12.2019 11:32Ну это гипотетический вопрос, по-моему.

Если условный Евросоюз сумеет договориться с IEEE, что, мол всем нашим сотрудникам доступ у библиотеке, а мы взамен будем платить за авторство в ваших журналах… Но ведь об этом речи пока не идёт.

amartology

15.12.2019 11:43Ну это гипотетический вопрос, по-моему.

Разумеется, гипотетический. Мы же вроде обсуждаем принципиальную состоятельность open access, а не конкретные реализации.

rg_software

15.12.2019 11:46Принципиально мы живём не в вакууме. Если так рассуждать, то лично вы или я завтра можем организовать журнал, который заткнет за пояс Nature, а стоить будет копейки, ибо операционные расходы невелики. На практике же вероятность этого события практически нулевая, увы.

Nik_sav

15.12.2019 12:06К вопросу о выгоде. Пока что, мне проще публиковаться бесплатно, поскольку деньги на открытые публикации надо заранее закладывать в грант (в ущерб чему-то другому). В то же время, моя открытая публикация мне не обеспечивает доступ к чужим закрытым, поэтому выгоднее те же деньги потратить на подписку. Вклад в подписку из бюджета института, обычно выше, чем в одну мою статью. Продолжать можно долго, суть в том, что такой подход станет оправданным, если изменение модели монетизации произойдет со стороны издательств, одновременно с предоставлением открытого доступа к более старым материалам, но в такое слабо верится.

amartology

14.12.2019 12:15+1На практике существующая ситуация более-менее всех устраивает,

Это не так, по поводу монополии издательских домов и того, что они несут науке достаточно много вреда, а не только пользы, активные разговоры идут лет десять так точно. Open access журналы уже успели появиться с тех пор, некоторые из них успели стать приличными даже (в отдельных областях) и т.д. То есть прогресс идёт, но медленно — что отдельно смешно, когда мы говорим о передовой науке. Главные факторы, которые держат все на месте — это окологрантовая бюрократия (которая почти не меняется) и то, что импакт топовых платных журналов действительно выше, чем у альтернатив.

Хотя вот буквально пару недель назад обсуждал с друзьями возможность поехать на довольно интересую конференцию, организуемую Европейским космическим агентством — «для своих», точнее для презентации сделанных при поддержке ESA проектов. При этом на самом деле рады всем желающим, хорошая тематика, а proceedings публикуются а открытом доступе.

Но! У proceedings нет ISBN, они — просто файл в интернете, который без ISBN нельзя зачесть как публикацию, а значит нельзя и профинансировать поездку из грантовых денег.

rg_software

14.12.2019 18:06Ответил выше. Проблемы, конечно, ясны, но я не верю в успех бюрократических методов. Это всё грубые инструменты, от которых вреда больше, чем пользы. Журналы open access, конечно, штука хорошая, но я слабо верю, что они смогут принципиально изменить расклад в мире, если только их не будут очень сильно подкармливать на гос. уровне, а это тоже сомнительная мера.

Nik_sav

15.12.2019 12:09Что вам мешает поехать на интересную конференцию, а публикацию направить в обычный журнал?

amartology

15.12.2019 12:12+1Что вам мешает поехать на интересную конференцию, а публикацию направить в обычный журнал?

Мне — ничего. Им — не дадут денег на поездку, по итогам которой не будет публикации в Conference proceedings.

DenisHW

13.12.2019 23:33+1Вот в IEEE, они позволяют и препринт выкладывать и после публикации, только чтобы выложена была не последняя версия из журнала.

lz961

15.12.2019 09:50Слишком много народа пытаются играть в науку + происходит сокращение расходов во всем мире, за исключением, быть может, Китая -> увеличение конкуренции.

Iamkaant

13.12.2019 20:15спасибо за интересное изложение. Сам вынашиваю идею подобного поста, только про статью из области химии :) Возник вопрос – а в PRL подаваться не думали?

Shkaff Автор

13.12.2019 20:24В PRL не проходил по формату: там пришлось бы сократить на страницу почти, а места и так не было. Плюс стильно немного другой… Хотя я большой фанат RPL, лучший журнал по физике:) И с ним (формальных) проблем не было никогда с подачей и публикацией.

Сам вынашиваю идею подобного поста, только про статью из области химии :)

Напишите обязательно, очень интересно почитать, как у других!

QwarQ

13.12.2019 21:52+1Весьма познавательно. Спасибо!

Показаны основные проблемы, также с ними сталкиваюсь. Сам вижу следующие противоречия в рассуждениях рецензентов журналов:

1) Одни рецензенты хотят видеть возможность применения на практике и не очень положительно отзываются о теоретических работах. Другие рецензенты хотят более теоретические результаты и пишут негативные рецензии в случае рассмотрения практических вопросов.

А смешивать в одной статье несколько идей, пусть даже и в одном направлении, не есть хорошо, как я считаю.

2) Одни рецензенты хотят видеть публикации только в журналах и публикации в сборниках конференций считают плохим тоном. Другие рецензенты считают, что без обкатки на конференциях, затем без публикации в «простых» журналах нельзя претендовать на публикации в ведущих журналах.

И в итоге получается, что, получив интересный результат, ученый занимается не публикацией и дальнейшим развитием исследований, а рутиной и не совсем научными делами…

Shkaff Автор

13.12.2019 21:55С рецензиями да, тоже беда. Хотя я стараюсь как раз писать смешанные статьи: скажем, основа теория, но немного эксперимента для подтверждения какого-то тезиса, или наоборот.

затем без публикации в «простых» журналах нельзя претендовать на публикации в ведущих журналах.

Интересно, а как можно опубликовать работу сначала в простом журнале, а потом в крутом? Всегда казалось, что так не работает.

QwarQ

13.12.2019 22:15Не всмысле опубликовать один и тот же результат в журналах, нет. Может не совсем корректно сформулировал.

Имел ввиду следующую последовательность:

1) Публикация на одной или нескольких конференциях небольших отдельно взятых результатов по некоторому направлению.

Получение обратной связи, коррекция и тд.

2) Развитие исследования в данном направлении.

Попытка выявления тенденций, написание уже статьей посерьезнее, в журналы Q3/Q2 того же скопуса.

3) Обощение результатов, написание «итоговой» статьи по данному исследованию в ведущие журналы Q1 скопуса и т.д.

Проблема возникает, если получились наработки без предварительного опубликования и апробации на конференциях, такое бывает. Иногда наблюдал ситуации, когда приходилось всё равно проходить этот цикл, так как не пробиться было в ведущие журналы.

Совсем негативный вариант бывает, если за время такой процедуры результаты теряют актуальность и от рецензентов топ-журналов приходит ответ «не актуально» или что-то подобное.

amartology

13.12.2019 22:52Имел ввиду следующую последовательность:

Это лет на пятнадцать вы описали последовательность

Shkaff Автор

13.12.2019 22:59+1Никогда не встречал такой вариант, честно признаться. Но и опыт мой несколько ограничен. Наверное, сильно зависит от конкретной области. Мы, например, публикуем фактически только в Q1, если работа не дотягивает — надо переделывать:) Но обычно это понятно сразу, насколько стоящая идея, и еще до начала эксперимента более или менее понятен целевой журнал.

Но тут еще какой момент: и в Q1 статьи-то никто толком не читает, так что обратного фидбека очень мало, только что конференции…

Vsevo10d

13.12.2019 22:23+1Собственно говоря, стандартная история любого нашего брата из любой области естественных наук. Удивительно, что тут в первых же камментах возмутились «как это? наука должна делать науку и больше никому не должна!», хотя сама прогрессивная научная общественность сейчас модно считает, что фундаменталка, НИИ, наукограды и академии — это никому не нужные совковые конструкты. Что наука делается только прикладными проектами и грантами, а чтобы в нее уметь — достаточно наблатыкаться по верхам факультативных курсов из ВШЭ и знать ГОСТы на научный отчет и оформление списка литературы.

В этих публикационных KPI про импакт-фактор и индекс Хирша пользу науке приносит только момент перекрестных рецензий, и то, даже ваш случай, когда один сказал «годно!», а второй докопался до всего — слишком часто встречаются. Но это хоть какой-то момент проверки нового знания на научность, иначе бы все утонуло в фейковых и мусорных журналах. Люди, которые не в теме, даже не представляют, сколько килотонн шлака каждый день пытаются прикинуться научным знанием, это мегабайты профанации, лжи, подлога. Самый большой поток спама у меня — от якобы журналов, обещающих моментальную публикацию за $200, каких-то неведомых конгрессов в Китае и ОАЭ, разного рода Академий естествознания, самое лютое — письмо от Международной Академии наук с президентом — парнишей лет 25-ти и приглашение написать статью в журнале из списка ВАК с призом(!!!) в 50 000 рублей за интересную публикацию. Среди всего этого дерьма спасают только снобистские рецензенты высокоимпактных журналов и заградительные взносы за Open Access — это мало имеет отношения к науке и научности знания, но дает хоть какой-то имидж незапомоенности.

Да, кстати, это вы еще не упомянули трагедию русскоязычных научных изданий. Если в ХХ веке был некоторый паритет между странами по силе научных школ и журналы были исключительно бумагой в библиотеках, люди по всему миру читали и цитировали статьи, написанные на немецком, японском и русском. Сейчас же, когда миром правят интернет и электронные БД и препринты, никто не будет читать странный российский язык (да, честно говоря, французский или японский тоже), а все публикуются на международном языке, понятном всем ученым (и это не латынь, как кому-то когда-то хотелось). И из-за того, что национальные издания оказались на задворках международных индексов, кое-кому пришла идея транскрибировать странный российский язык на международный, попутно забирая права и денежные средства себе (клац, клац ). Правда, сейчас ситуацию уже вскрыли, но она сама по себе довольно показательна, как и ее видение вице-президентом РАН. Понимаете, господа, ваши бумажки, отчеты, препринты, рецензии и индексы — хороший бизнес, поэтому ковыряйте дальше свои молекулы, а мы будем зарабатывать на готовом продукте в несколько раз больше вас.

«Где ты еще такой предмет найдешь, чтобы даром доставался и двойную выгоду давал?»

Дмитрий Гайдук. «Джатака о говне»

amartology

13.12.2019 23:00+2Да, кстати, это вы еще не упомянули трагедию русскоязычных научных изданий

Довольно разумно писать на языке, который понимает 100% твоей аудитории, вместо языка, который понимает 1%. В условиях отсутствия железного занавеса нет никаких причин писать научные статьи на неанглийском языке; на нем даже китайцы пишут, хотя они единственные, кто мог бы себе позволить этого не делать.

Vsevo10d

14.12.2019 03:13Я согласен с вами, но речь немного о другом.

Это все равно не повод эксплойтить попытки людей, которых держали за железным занавесом и учили что ландан изы кэпитолов грейт британ (а завлабы все-таки по большей части такие и публикационную политику определяют они) публиковаться на международном языке. Только исчез маразм холодной войны и стало можно выезжать на конференции и публиковаться, как пришла зона комфорта в виде МАИК — мы вам все сами переведем, только текст уже не ваш, а вам кстати 500 рублей авторских, кушайте.

В результате этого до сих пор никто толком не урегулировал — какая-нибудь «Серия химическая» и «Izvestiya Akademii nauk» – это одно и то же или два разных журнала? Слава Богу, по новым министерским KPI стали ориентироваться на WoS и Scopus, и эти БД потеснили издательства в определении престижности издания — хоть что-то хорошее от реформ. Иначе были бы в нашей отрасли корпорации добра типа Springer, прямая пропорция импакт-фактора и размера взноса в евро и одна в поле воинГрета ТунбергАлександра Элбакян.

amartology

14.12.2019 12:23+1Вот уж что, а английские переводы русскоязычных журналов точно никто не читает, ни в России, ни за ее пределами. Это не говоря уже о том, что переведенный текст принципиально читается хуже, чем написанный сразу на нужном языке (если переводчик не уровня Пастернака конечно). Поэтому единственный выход из ситуации — учить язык. Причем даже не потому, что иначе нельзя писать на английском, а потому что иначе нельзя читать на английском статьи других учёных.

В современной реальности учёный, не умеющий свободно читать и писать на английском языке — это пережиток прошлого, который будет уже очень скоро отсеян естественным отбором.

Vsevo10d

14.12.2019 15:36Странно, что вы мне это доказываете, я с самого начала с этим не спорю и не топлю за самую лучшую советскую науку в мире. Я лишь констатирую положение дел, которое усугубляется всеобщим отношением «ну цитируется в РИНЦ и написано импортными буквами, для отчета и аттестации сойдет ведь!».

Между прочим, несмотря на естественный отбор молодежь как-то не особо охотно изучает английский. Если с людьми за 60 все понятно, то из аспирантов и дипломников есть две крайности — либо кичатся тем, что сдали тоефл на С1 (меньшинство), либо со словами «смотри как надо» копируют пол-статьи в гуглопереводчик.

amartology

14.12.2019 17:49молодежь как-то не особо охотно изучает английский.

Значит будущего нет(

Я не думал, что все настолько плохо, честно говоря.

qbertych

14.12.2019 04:56+1Как-то раз услышал замечательную фразу: "В некоторых странах рекомендации руководителей нужны для того, чтобы их читать, а в некоторых — чтобы их писать" .

По всей видимости проблема с публикациями в том же самом.

BkmzSpb

13.12.2019 23:23+1А дальше начинается рутина публикации. Перевести из LaTeX в Word (привет 20 век), правки, сверки, вычитка, новые правки, снова вычитка. Заплатить 3.5к за публикацию (зато открытый доступ!). Написать популярный обзор, сделать иллюстрации… В общем, еще полтора месяца мытарств.

Пишу из практически смежной области. Публикаций в Nature, к сожалению, пок нет, но перевод из

LaTeXвWordвыглядит сомнительным. Обычно журналы принимают версии статей и так, и так, но настоятельно просят.texс.eps/.pdfкартинками. Наверное, это заморочкиNature. В ту же копилку взносы за публикации. В Европе государства/университеты вкладывают нехилые деньги в журналы, что дает возможность представителям университетов этих стран публиковаться там бесплатно (и иметь доступ к оригинальным статьям этих журалов за пэйволом). Отдельной оплате подлежат цветные картинки в печатной версии журнала — и это opt-in, если вам очень хочется напечать цветной график для тех полутора людей, которые закажут себе 1000-страничный том журнала в этом месяце.

Разумеется, перечень поддерживаемых журналов варьируется, но есть определенный набор журналов с репутацией, публикации в которых ценятся.

arxiv.org— наше все. Журналы обычно имеют пермиссивную лицензию, позволяющую одновременно с публикацией в журнале загрузить копию вarxiv. Но именно журнал отвечает за рецензирование и редактирование текста до презентабельного, печатного вида, с последующим присвоениемdoi.

Тема публикаций настолько… обширна и, порой, неприятна, что я периодически завидую людям вне academia, которые лишены всех "прелестей" современной академической жизни.

Shkaff Автор

13.12.2019 23:57перевод из LaTeX в Word выглядит сомнительным.

Это заморочки Nature и Science… Хотя вот Nature Photonics уже стали принимать в техе, прогресс!

В Европе государства/университеты вкладывают нехилые деньги в журналы, что дает возможность представителям университетов этих стран публиковаться там бесплатно (и иметь доступ к оригинальным статьям этих журалов за пэйволом).

Только не в таких журналах как LSA. Этот журнал Open Access, для него не работают обычные договоренности. С какими-то исключительными институтами есть, но с остальными — нет, всем придется платить. Зато статья в Open Access:)

Отдельной оплате подлежат цветные картинки в печатной версии журнала

Ну вот тоже: Nature Photonics просит плату за любые цветные картинки, даже в электронной версии (пиксели продают). Так что вынь да положь 1500 зеленых.

Да, приключений с публикациями всегда полно…

BkmzSpb

14.12.2019 02:15+1Жесть, я о таком не подозревал. Соседние отделения носятся с open access, я наивно полагал, что это что-то, наоборот, более продвинутое и открытое. Хорошо что в нашей области засилье традиционных журналов и копий на архиве — с такими ценами публиковать статьи стало бы невозможным, бюджеты и так урезают каждый год.

qbertych

14.12.2019 04:46+2Вообще затраты на одну хорошую работу — от оборудования и комплектующих до зарплат студентам и аренды помещений — могут легко достигать сотен тысяч. Стоимость нормальной публикации в open access это меньше процента от остальных затрат.

С учетом того, что open access делает этот бизнес более прозрачным и менее монополизированным, платные публикации не кажутся таким уж безумием.

Shkaff Автор

14.12.2019 10:20+1Да, честно говоря, эти пара тысяч за публикацию в хорошем журнале — по европейским меркам это не так много, а в гранты часто заложена стоимость публикации. Другое дело, что это явно отрезает опять небогатые группы.

BkmzSpb

14.12.2019 14:32Что я могу сказать? Хорошо работать в области, где не требуется дорогостоящего оборудования и аренды дополнительных помещений :)

Моя реакция на цену публикации связана именно с этим.

amartology

14.12.2019 17:41Но кто-то же должен оплачивать труд издателя. Или читатель, или писатель. Точнее, в обоих случаях это государство на самом деле, и ему, по идее, радикально дешевле заложить в нужные бюджеты суммы на оплату публикаций (по одному разу на каждого писателя), чем на оплату доступов к журналам (по одному разу на каждого читателя).

qbertych

15.12.2019 08:29Проблема в том, что ценник на публикации/подписки дичайше, невероятнейше завышен. Достаточно вспомнить, что тот же arXiv работает в полностью автоматическом режиме, вся его команда — это несколько админов, поддерживающих софт. А работа рецензентов в профильных журналах не оплачивается.

Поэтому жить научному издательству значительно проще, чем книжному — вычитка не нужна, верстка стандартизирована, с обложками возни нет, да и бумажный тираж околонулевой.

А теперь сравните это со стоимостью подписки порядка 10к на институт в год. И если вы думаете, что за это вы получите быструю и качественную работу редакторов, то я вас ооочень разочарую — там подчас такое раздолбайство и некомпетентность творятся, что диву даешься.

rg_software

15.12.2019 11:34+1Ну так вперёд, создавайте свой журнал с рецензентами и поэтессами, и пусть цены у вас будут в десять раз ниже. Это вообще отдельный жанр — объяснять людям, создавшим успешный бизнес, как они не правы с точки зрения ценника. Начните с Apple, что ли.

qbertych

13.12.2019 23:40+1В нашей области переподачу типа Nature -> Nature Physics -> что-нибудь еще (или PRL -> PRX -> PRB -> ...) называли квантово-каскадным процессом — по аналогии с квантово-каскадными лазерами, в которых электрон с каждым прыжком падает все ниже и ниже ;).

А почему вы после сразу после Nature Physics в LSA или Nature Comm не попробовали? Еще по пути можно было бы в Nature Photonics заглянуть. Там количество таких переподач вроде бы не ограничено, плюс море времени экономит то, что не надо менять формат.

Shkaff Автор

14.12.2019 00:01+1Ну, во-первых, у LSA импакт выше (14 против 12), а во-вторых, время: я уже хотел разделаться поскорее. У LSA среднее время публикации было три-четыре месяца, у Nature Photonics и Nature Comm в районе 9.

В реальности за время, пока эта статья в LSA болталась, мы успели сделать другой эксперимент, написать статью и пройти весь процесс ревью в Nature Photonics XD Так что не знаю уж, насколько угадали в итоге…

qbertych

14.12.2019 01:35+1На мой взгляд, публикация в любом из таких журналов становится для автора career making: что в Nature, что в Sci Rep, что в PRX она найдет своего читателя, ее процитируют человек 20, за пару лет, и всю метрику автора она гарантированно поднимет. Поэтому стоит ли гнаться за чуть большим импактом и мучиться с переформатированием — вопрос интересный.

Ну и со скоростью публикации оно всегда как повезет. Да и нужно ли оно, если можно написать accepted to ...?

Shkaff Автор

14.12.2019 10:37Поэтому стоит ли гнаться за чуть большим импактом и мучиться с переформатированием — вопрос интересный.

Мне кажется, что не стоит:) В моем случае с LSA все было довольно просто — статья была отформатирована уже в нужном стиле, и это тоже было причиной, почему мы не пошли в PRL, скажем.

Да и нужно ли оно, если можно написать accepted to ...?

Это если accepted, основное время-то на ревью уходит.

Gribs

14.12.2019 04:38Поздравляю с публикацией!

Вы ни слова не сказали про внутренний peer-review в LVC. Вы публиковались без него? Или вы не входите в LIGO-Virgo коллаборацию?

Shkaff Автор

14.12.2019 10:42Спасибо! Я вхожу в LIGO, но не написал, т.к. там обычно проблем нет, и времени на это почти не ушло. Сложности возникают, когда надо опубликовать статью срочно, или когда есть данные от всей коллаборации. Но вообще да, перед подачей в журнал нужно сначала презентовать статью рабочей группе внутри LIGO (quantum noise в моем случае) на телеконе, потом один рецензент проверяет, что мы не использовали никаких лишних данных и все правильно процитировали. Только после этого можно подавать в статью или на архив.

newpavlov

14.12.2019 13:18Ещё один фактор который очень редко учитывается в расчётах это конечная длина когерентности используемого источника лазерного излучения. Будучи бакалавром я пересчитал контрастность для волнового кольцевого интерферометра и даже опубликовался в средненьком российском журнале.

В классической модели получается что наращивая длину кольца (что очень легко для волоконной оптики) мы пропорционально увеличиваем разрешающую способность, что конечно не может продолжаться бесконечно. Хотя если копать глубже, то конечно надо сравнивать полученную потерю контрастности с другими шумами, например с тепловыми. Для ГВ вероятно фактор конечной длины когерентности малозначим в виду очень высокого качества используемых источников.

Shkaff Автор

14.12.2019 13:27Точно! В целом вы правы, для практических расчетов это нужно учитывать. Но сейчас для задач квантовой метрологии обычно доступны очень хорошие источники, так что длина когерентности оказывается не так важна. В этой статье мы по сути предложили идею, а ее расчет для конкретного примера со всеми шумами оставили для продолжений.

vsergoog

14.12.2019 14:43+1Ни разу не ученый, но хорошо вас понимаю. Порою, код, который писался месяцы, лежит так и не влитый, а то и выкидывается. Не то чтоб мне за него не платили, но все равно, жалко.

Единственное, что сильно радует в работе программиста, это когда проблема, которая блокирует вообще возможность использования продукта, вдруг решается с неожиданной стороны, за считанные дни или недели. Мне кажется, что во времена Феймана тоже самое было и в науке, и очень жаль, что эти времена прошли.

Shkaff Автор

14.12.2019 14:51+1Я вот очень завидую ученым начала-середины века: за что ни возьмись, всюду открытия ждут, конкуренции нет фактически… А сейчас каждой мало-мальски интересной областью занимаются сотни и тысячи, и приходится специализироваться на чем-то очень узком.

vsergoog

14.12.2019 15:03+2Я о том, что эти недели и месяцы работы над статьями, они ведь отвлекают от работы над наукой не только вас и ваших рецензентов, но не дают ознакомиться с результатами вашей работы другим, пока идут отсрочки с публикациями.

Shkaff Автор

14.12.2019 16:06Это да. Ну тут единственный вариант: выкладывать раннюю версию статьи на архив. Плюс ездить на конференции.

Vsevo10d

14.12.2019 15:50Я вот, честно, им не завидую, хотя тут скорее специфика направления играет роль.

Не одуплять до середины века, для чего нужна ДНК, не иметь простейших методов вроде хроматографии высокого давления, иммунохимии и флуоресцентной микроскопии, не иметь в руках чистых веществ… и на этом всем строились институты, собирались международные симпозиумы, открывались и закрывались лаборатории, защищались диссертации и присваивались профессорские звания. И еще живы люди из той эпохи, которые сделали себе карьеру на открытиях и методах, за которые сейчас залошили бы в пух и прах даже несчастного бакалавра. Незрелая, тыркающаяся слепо во все подряд грубыми инструментами наука, где решающий голос у мирового авторитета или «научной школы» — жалкое зрелище.

А так — да, выдвигать крупные гипотезы, обсуждать и защищать их было несложно, и можно даже было сделать правильные выводы.

Shkaff Автор

14.12.2019 16:10+2Может быть это просто была романтика того, что еще целый мир того, что мы не знаем и не понимаем. На коленке можно было собрать инструмент, который проверял законы физики. Сейчас в физике по крайней мере белых пятен осталось мало, и ими занимается несметное количество людей. Каждый эксперимент стоит сотни тысяч или миллионы. Это другое время, конечно, и у нас куча преимуществ: и интернет, и препринты, и современные технологии.

ntmy

14.12.2019 17:56+1Хорошо, что за все эти 2 года переписывания текста вместо ведения научной деятельности платят зарплату. Когда был моложе, думал, что всей это оформительской бюрократией должны заниматься люди более к этому приспособленные, научные секретари какие-нибудь.

Shkaff Автор

14.12.2019 18:02Справедливости ради, за это время написал еще три статьи в другие журналы. Вы можете видеть, что большая часть времени это ожидание. И написанием статьи не может заниматься кто-то другой: ведь только авторы знают, что писать.

Gryphon88

14.12.2019 19:22Можете сказать, кто распределяет гранты и утверждает позиции в университетах за рубежом? В РФ это точно не учёные (может, кто-то и был, лет 30-40 тому). Просто позиция в статье очевидно верна для учёных-практиков — чтобы удерживать позицию и расти в зарплате, надо публиковать в больших дорогих журналах. А учёные-организаторы должны иметь понятный инструмент кому давать денег, а кто обойдётся.

Shkaff Автор

14.12.2019 19:32Можете сказать, кто распределяет гранты и утверждает позиции в университетах за рубежом?

Не скажу за все страны, в Германии гранты распределяются не университетом, а немецким научным обществом. Ты подаешь заявку на грант, если она достаточно интересна — тебе дают деньги. Там в целом сидят люди довольно понимающие, по крайней мере со специальным образованием. Но не практикующие ученые (хотя для больших грантов есть научные советники из действующих ученых). Что касается позиций — тут другая история. В основном это университет/институт. В комиссии при этом ученые.

А учёные-организаторы должны иметь понятный инструмент кому давать денег, а кто обойдётся.

Да, в этом и проблема: сейчас эти крутые журналы — довольно удобный инструмент для оценки общего качества ученого. При прочих равных тот, у кого статьи в Nature, точно обойдет в конкуренции того, у которых их нет. А т.к. объективно сравнить качество исследований во всех статьях нереально, нужен какой-то способ по внешним параметрам.

michael_vostrikov

14.12.2019 19:34Я правильно понял, что какой-то принципиальной ошибки в уравнении не было, и можно считать это научным открытием? Интересно, напоминает историю про открытие позитрона)

Shkaff Автор

14.12.2019 22:44Да, по сути было открытием, и путь характерный — сначала прозевали в уравнениях, потом не могли разобраться, как так получается, из-за непривычных приближений, необходимых для описания, потом долго убеждали научных руководителей, как это может работать :)

sbnur

Весьма занимательно