Понятно, что учёные люди превосходят среднестатистических граждан по интеллекту. Но интересен другой вопрос: как проявляется этот интеллект, то есть в каких ещё аспектах жизни умные люди отличаются от глупых? Исследование (pdf), проведённое в университете штата Мичиган, позволяет сделать некоторые выводы.

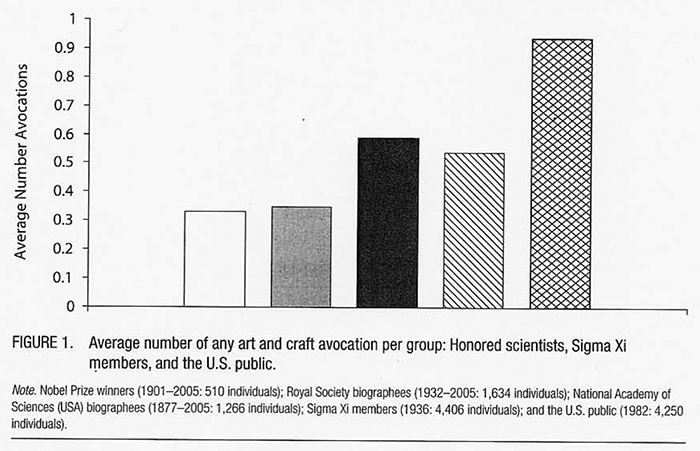

Целью исследования было сравнить обычную аудиторию населения США с учёными (членами общества Sigma Xi). В свою очередь, обычных учёных сравнивали с членами Национальной академии наук, то есть с выдающимися представителями науки, и с нобелевскими лауреатами, коих можно считать гениями.

Авторы исследования проследили, как с повышением интеллекта изменяется отношение к ремёслам и «гуманитарным» увлечениям: ручной труд, хобби, рисование, литературная деятельность, фотография, написание музыки, театральные выступления и т.д.

Sigma Xi — профессиональное общество, куда имеет право вступить любой учёный или инженер. Хобби и увлечения определялись по анкетным данным.

Информацию о хобби и увлечениях выдающихся представителей науки и нобелевских лауреатов брали из автобиографий и статей о них. Засчитывались только такие случаи, когда в тексте прямо указывалось, что учёный занимается конкретным видом деятельности. Например, что играет на конкретном музыкальном инструменте. Фразы вроде «большой любитель музыки» не считались.

Итак, с известной степенью условности у нас получается ряд: обычный человек — обычный учёный — выдающийся учёный — гений. В этом ряду на каждом этапе повышается средний интеллект выборки. Что изменяется ещё?

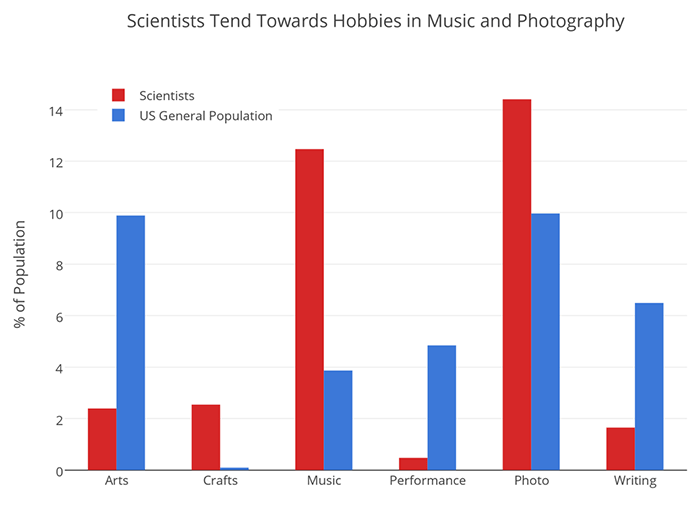

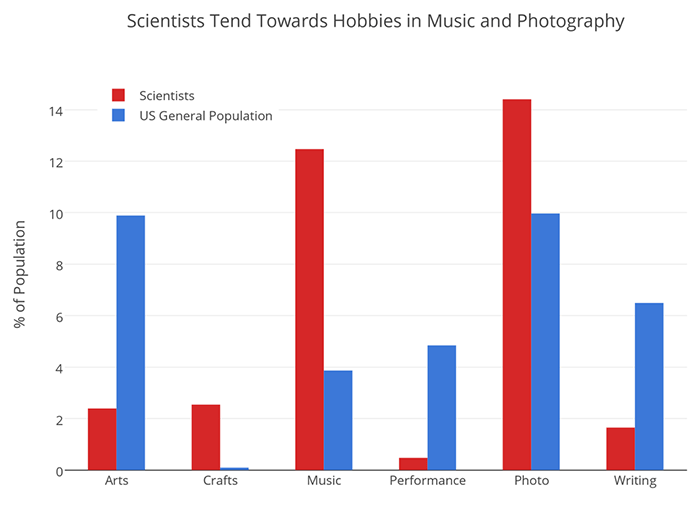

Во первых, вот диаграмма, которая показывает отличия учёных от средней массы населения. В процентах указано, сколько представителей данной выборки увлекается искусством, ремеслом, музыкой, выступлениями перед публикой (perfomance), фотографией, литературной деятельностью.

Разница довольно серьёзная. Учёные в три раза чаще склонны к игре музицированию, чем обычные люди. Они чуть чаще увлекаются фотографией. Самое характерное хобби учёных, которое резко отличает их от обычных людей, — ручной труд как хобби, мастерство, изготовление всяческих поделок (crafts). Здесь интеллектуалы на порядок превосходят обычных людей.

Есть несколько областей, которыми люди с повышенным интеллектом занимаются меньше, чем обычная публика. Это искусство (рисование картин и проч.), литературная деятельность (написание стихов и проч.) и, особенно, выступления на публике. Почему-то обычные учёные совершенно не любят выходить на сцену в качестве актёров, хотя это нравится большому количеству средних людей.

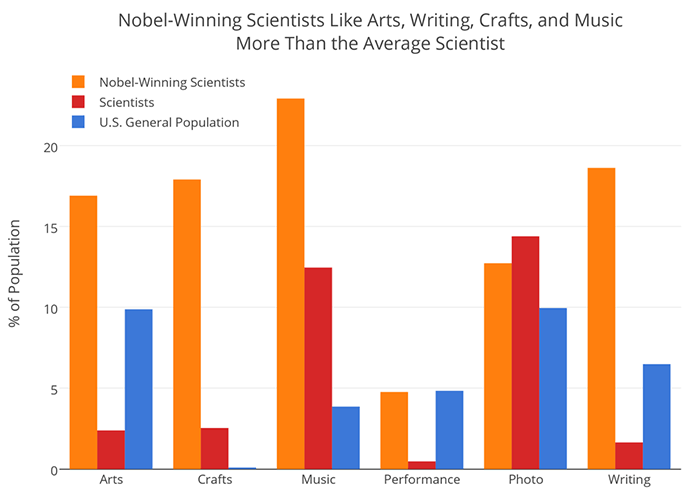

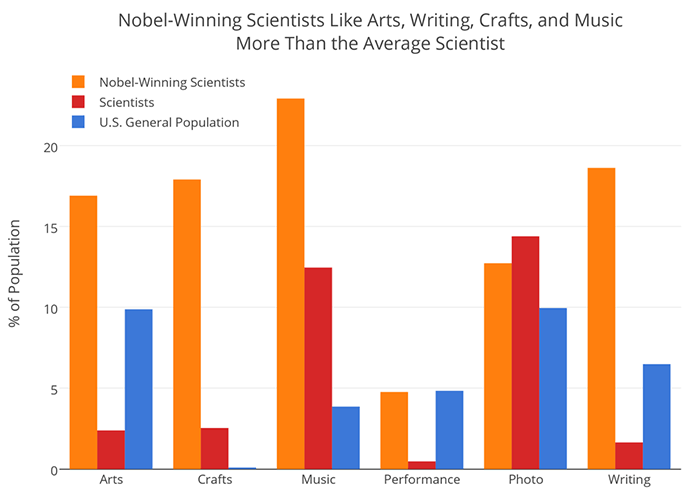

Впрочем, если добавить выборку нобелевских лауреатов, то картина кардинально меняется. Оказывается, у гениальных людей резко повышается склонность практически ко всем видам непрофильной деятельности, включая ту же литературную деятельность, выступления на публике, рисование картин и прочее. В этом смысле гениальные люди — это уникально разносторонние личности, которые увлекаются буквально всем подряд. На музыкальном инструменте играет буквально каждый четвёртый нобелевский лауреат!

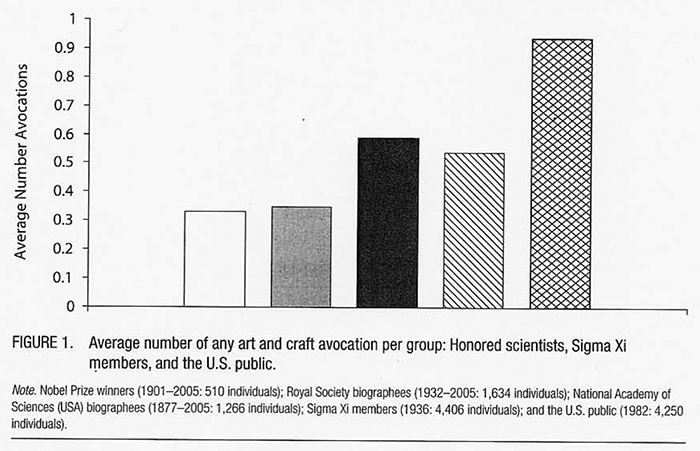

Если же полностью усреднить все области искусств и увлечений, то складывается парадоксальная картина. Средний учёный практически не отличается от обычного человека. Зато чем более талантлив человек, тем чаще у него проявляется какое-нибудь постороннее хобби.

Такие исследования проводят не ради праздного любопытства, а чтобы повысить эффективность научной деятельности. Например, специалисты по когнитивным наукам недавно подготовили доклад «Двусторонний процесс мышления для учёных» ("Dual thinking for scientists"), где пытаются сформулировать значение так называемых левого и правого полушария в научной деятельности. В их терминологии, по физиологическим причинам у каждого человека мышление происходит двумя способами: «быстрая» неконтролируемая и несознаваемая «первая система» отвечает за интуицию, а медленная «вторая система» сознательного мышления отвечает за рассуждения и логику. По мнению специалистов, учёные привыкли постоянно использовать только вторую систему. В то же время, первая система способна сильно помочь.

Другими словами, с помощью ассоциативного мышления, нелогичных на первый взгляд интуитивных действий иногда можно совершить важное научное открытие и найти креативное решение научной проблемы. В истории науки масса примеров, которые доказывают это.

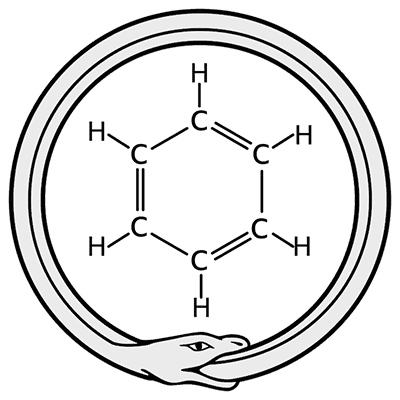

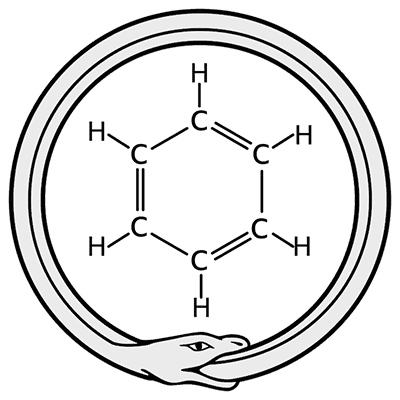

Показательная история случилась с немецким химиком Фридрихом Августом Кекуле, который долго не мог понять структуру молекулы бензола с «дикой» формулой C6H6. Однажды он задремал в кресле перед камином — и ему приснилась змея, которая кусала себя за хвост. Учёный проснулся с гениальной идеей, что молекула бензола свёрнута в кольцо! Раньше никто не мог предположить такое.

Для повышения эффективности работы специалисты рекомендуют учёным и людям креативного умственного труда практиковать действия, которые со стороны выглядят как прокрастинация. Например, бесцельные прогулки (желательно не планируя маршрут заранее), хобби, принятие ванны, избыточный сон и проч.

Целью исследования было сравнить обычную аудиторию населения США с учёными (членами общества Sigma Xi). В свою очередь, обычных учёных сравнивали с членами Национальной академии наук, то есть с выдающимися представителями науки, и с нобелевскими лауреатами, коих можно считать гениями.

Авторы исследования проследили, как с повышением интеллекта изменяется отношение к ремёслам и «гуманитарным» увлечениям: ручной труд, хобби, рисование, литературная деятельность, фотография, написание музыки, театральные выступления и т.д.

Sigma Xi — профессиональное общество, куда имеет право вступить любой учёный или инженер. Хобби и увлечения определялись по анкетным данным.

Информацию о хобби и увлечениях выдающихся представителей науки и нобелевских лауреатов брали из автобиографий и статей о них. Засчитывались только такие случаи, когда в тексте прямо указывалось, что учёный занимается конкретным видом деятельности. Например, что играет на конкретном музыкальном инструменте. Фразы вроде «большой любитель музыки» не считались.

Итак, с известной степенью условности у нас получается ряд: обычный человек — обычный учёный — выдающийся учёный — гений. В этом ряду на каждом этапе повышается средний интеллект выборки. Что изменяется ещё?

Во первых, вот диаграмма, которая показывает отличия учёных от средней массы населения. В процентах указано, сколько представителей данной выборки увлекается искусством, ремеслом, музыкой, выступлениями перед публикой (perfomance), фотографией, литературной деятельностью.

Разница довольно серьёзная. Учёные в три раза чаще склонны к игре музицированию, чем обычные люди. Они чуть чаще увлекаются фотографией. Самое характерное хобби учёных, которое резко отличает их от обычных людей, — ручной труд как хобби, мастерство, изготовление всяческих поделок (crafts). Здесь интеллектуалы на порядок превосходят обычных людей.

Есть несколько областей, которыми люди с повышенным интеллектом занимаются меньше, чем обычная публика. Это искусство (рисование картин и проч.), литературная деятельность (написание стихов и проч.) и, особенно, выступления на публике. Почему-то обычные учёные совершенно не любят выходить на сцену в качестве актёров, хотя это нравится большому количеству средних людей.

Впрочем, если добавить выборку нобелевских лауреатов, то картина кардинально меняется. Оказывается, у гениальных людей резко повышается склонность практически ко всем видам непрофильной деятельности, включая ту же литературную деятельность, выступления на публике, рисование картин и прочее. В этом смысле гениальные люди — это уникально разносторонние личности, которые увлекаются буквально всем подряд. На музыкальном инструменте играет буквально каждый четвёртый нобелевский лауреат!

Если же полностью усреднить все области искусств и увлечений, то складывается парадоксальная картина. Средний учёный практически не отличается от обычного человека. Зато чем более талантлив человек, тем чаще у него проявляется какое-нибудь постороннее хобби.

Такие исследования проводят не ради праздного любопытства, а чтобы повысить эффективность научной деятельности. Например, специалисты по когнитивным наукам недавно подготовили доклад «Двусторонний процесс мышления для учёных» ("Dual thinking for scientists"), где пытаются сформулировать значение так называемых левого и правого полушария в научной деятельности. В их терминологии, по физиологическим причинам у каждого человека мышление происходит двумя способами: «быстрая» неконтролируемая и несознаваемая «первая система» отвечает за интуицию, а медленная «вторая система» сознательного мышления отвечает за рассуждения и логику. По мнению специалистов, учёные привыкли постоянно использовать только вторую систему. В то же время, первая система способна сильно помочь.

Другими словами, с помощью ассоциативного мышления, нелогичных на первый взгляд интуитивных действий иногда можно совершить важное научное открытие и найти креативное решение научной проблемы. В истории науки масса примеров, которые доказывают это.

Показательная история случилась с немецким химиком Фридрихом Августом Кекуле, который долго не мог понять структуру молекулы бензола с «дикой» формулой C6H6. Однажды он задремал в кресле перед камином — и ему приснилась змея, которая кусала себя за хвост. Учёный проснулся с гениальной идеей, что молекула бензола свёрнута в кольцо! Раньше никто не мог предположить такое.

Для повышения эффективности работы специалисты рекомендуют учёным и людям креативного умственного труда практиковать действия, которые со стороны выглядят как прокрастинация. Например, бесцельные прогулки (желательно не планируя маршрут заранее), хобби, принятие ванны, избыточный сон и проч.

t3l3p4th

Приблизительно об этом писал Генри Дэвид Торо чуть более полутора веков назад:

Наш мир — это мир «дела». Какая в нем бесконечная суета! Почти каждую ночь меня будит пыхтение паровоза. Оно нарушает мои сны. И так всю неделю, без перерыва. Было бы славно увидеть хоть раз, как человечество отдыхает. Но нет, оно работает, работает, работает. Нельзя купить чистую тетрадь, чтобы заносить туда мысли, — они обычно разлинованы для записи долларов и центов. Ирландец, увидевший, как я пишу что-то в блокноте, стоя в поле, решил, что я подсчитываю свой заработок. Если человека в младенчестве выбросили из окна, искалечив его на всю жизнь, если его до смерти напугали индейцы и он превратился в слабоумного, жалеют его больше всего потому, что теперь он не способен… вести дело! Думаю, на свете нет ничего (включая преступления) более чуждого прэзии, философии, да и самой жизни, чем эти бесконечные дела.

На окраине нашего города живет грубоватый и крикливый человек, который любит «делать деньги». Он собирается построить насыпь у подножия холма вдоль границы своего луга. Боги вселили ему эту мысль, чтобы уберечь его от бед и зол, так вот он хочет, чтобы я три недели рыл вместе с ним землю. В результате, может быть, он скопит еще больше денег для своих наследников, которые их бездумно промотают. Если я помогу ему, большинство людей с одобрением отзовутся обо мне как о человеке усердном и трудолюбивом. Но если я предпочту посвятить себя работе, которая даст больше подлинной выгоды, хоть и меньше денег, во мне будут склонны видеть лентяя. И все же, поскольку мне не нужна дисциплина бессмысленного труда и я не вижу ничего особенно похвального в предприятии этого человека, — не больше, чем во многих предприятиях нашего или иноземных правительств, — я предпочту закончить образование в другой школе, каким бы смешным ему или им это ни показалось.

Если ходишь по лесу много часов каждый день просто потому, что любишь лес, тебя могут принять за бездельника. Но если проводишь целый день, спекулируя на бирже, продавая этот лес и оголяя землю раньше времени, тебя считают трудолюбивым и предприимчивым гражданином. Как будто городу нужно от леса только одно: спилить его!"

k12th

Мне кажется, Торо писал немного про другое, вот про это:

Далее

t3l3p4th

Имхо, Генри Дэвид Торо обозначил проблематику неплодотворного труда как таковую.

Не уверен, что подход Боба Блэка панацеея…

Лично мне импонирует подход Генри Форда — «Лучшая работа — это высокооплачиваемое хобби».

К сожалению, в эпоху засилья «эффективных менеджеров», и особенно в периоды кризисов — реализовать данный подход не так то просто.

k12th

Ну вообще-то Блэк о том же и пишет. Что надрываловку надо заменить хобби, игрой, активностью, приносящей удовольствие.

Я не очень понял, при чем тут эффективные менеджеры, хотя тоже их не люблю.

dead_undead

О, так я, сам того не зная, строго следую рекомендациям специалистов =)

Kroid

Только вот где причина а где следствие? Человек получил нобелевскую премию, потому что он разносторонний, креативный и любит играть на барабане? Или же он стал замечать необычные и интересные закономерности в обычных явлениях, потому что годами оттачивал дисциплину ума? Или же это свойство, которое закладывается при рождении и которое уже не изменить тренировками — рождаешься или креативным гением или идиотом-проводящим-вечера-за-зомбоящиком?

Halt

Да все просто, как мне кажется. Особенно со сравнением ученые-обыватели.

Заниматься музыкой сложно. Чтобы добиться хоть каких-то результатов, надо работать. Обыватель в массе своей ленив и задницу оторвать от дивана не в состоянии. Обычно все заканчивается на фразах «вот бы и мне уметь так играть». Ученый в этом смысле привык работать и с бо?льшей вероятностью не бросит и, соответственно, достигнет заметного успеха.

Ситуация с «arts» скорее всего результат неправильной выборки. Сюда попали люди, не относящиеся к ученым, но тем не менее целенаправленно шедшие заниматься гуманитарными дисциплинами. Обыватель же просто так не пойдет рисовать, потому что это не менее геморно, чем музыка.

Смущает еще фотография, но тут можно объяснить так, что чтобы фотографировать надо опять же, таскать свою задницу и много учиться (если мы говорим о фотографах, а не о владельцах фотоаппаратов).

Нобелевские лауреаты как правило люди всесторонне развитые и хорошо социализованные, поэтому тут нет ничего удивительного в результатах.

ViseMoD

По поводу «причина/следствие», я бы объяснил это так: учёные в большинстве своём — люди, которым требуется уединение для эффективной умственной деятельности. Хобби вроде занятия музыкой, фотографией, рисованием, ремеслом как раз дают возможность побыть со своими мыслями наедине.

ViseMoD

Собственно, это не значит, что обычному человеку хобби помогут «вырасти» в учёного.

Morpheus

Очень странная статистика по «writing». Обычный ученый пишет намного больше, чем среднестатистический обыватель. Постоянно нужно писать статьи, редактировать чужие статьи, книги, отчеты и конечно же бесконечные заявки на гранты, которые обычно размером с небольшой роман.

Revertis

Скорее всего, имелась ввиду художественная литература.

Robotex

writing это писательская деятельность (writer — писатель). Имеется ввиду художественная литература (а выдумать и описать мир, который будет интересен читателю, очень непростая задача)