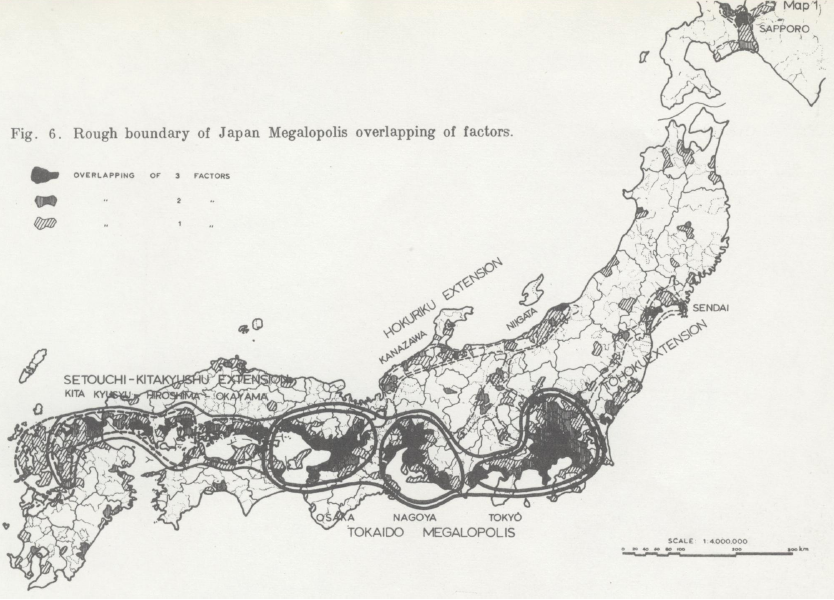

В районе токийского залива люди жили с давних времён, первое упоминание рыбацкой деревушки Edo относится ещё к XI в. Разрастающееся поселение стало фактически столицей страны где-то с начала XVII в, дав название целому периоду (сёгунат Токугава). А в 1868 с началом «Революции Мэйдзи» (Meiji Restoration), столица туда была перенесена из Киото уже официально, став символом модернизации страны. Тогда же Edo и переименовали в Tokyo (東京, буквально «восточная столица»). Сегодня это не только крупнейшая агломерация мира (38 млн человек), но и центр ещё более крупного мегалополиса Токайдо (Taiheiyo Belt или Tokaido corridor, 78,8 млн). Тем не менее городу удаётся оставаться «большой деревней», он не давит размерами, везде чувствуешь себя как-то локально, по местному. Давайте разбираться, как это удалось японским городским планировщикам. А в следующем материале мы уже поговорим о том, чем и как Токио живёт сегодня.

Мегаполис Tokaido

Мегалополис Tokaido растянулся вдоль старой одноимённой дороги от Токио через Нагою к древней столице Осаке вдоль узкой полоски земли, зажатой между горами и тихоокеанским побережьем. Фактически, это одно из немногих мест в стране, где вообще можно комфортно жить (равнина Канто) — северное побережье Японского моря развито несравнимо слабее. Поэтому японцы жмутся друг к другу на южном, тёплом тихоокеанском побережье, намывают здесь территории, строят искусственные острова, в т.ч. из мусора, концентрируют производство. Чтобы понимать значение мегалополиса для Японии, — его ВВП в 2007 г. составлял 80% от национального ($3,48 трлн), а доля населения в лучшие годы достигала 62% (80 млн из 128 млн в 2010 г.).

Но что-то пошло не так и сегодня мегалополис Tokaido теряет население (в 2015 г. было уже 78,8 млн), представляя из себя крайне редкий пример в мировой урбанистике сокращающегося города мирового значения (shrinkage megacity). А такие крупнейшие центры глобальной экономики должны по определению всегда развиваться и расти, как и всё в модели постоянного роста business as usual. Видится по меньшей мере три причины стагнации мегаполиса (о каждой можно написать отдельный материал, здесь изложены кратко): крах стратегии экстенсивного развития (bubble economy), основанной на гиперинфляции и спекулятивном росте цен на землю в 1989-1991 гг.; продолжающаяся с тех пор экономическая стагнация (долгий период дефляции вынуждает самих японцев называть происходящее lost decades — потерянными десятилетиями); быстрое старение населения страны в целом (доля пожилых 65+ вырастет с 26% до 40% к 2050 г.) при традиционном табу на миграцию (иностранцы в 2018 г. составляли менее 2% населения страны).

Да, в центральных районах Токио и агломерации (Greater Tokyo Area) имеется незначительный рост за счёт «высасывания» населения с территории всей остальной страны. У урбанистов есть для этого даже специальный термин hinterlands, — внутренние территории и ресурсы роста для альфа-городов. Так вот, ввиду незначительной территории Японии и доминирования Tokaido, такими hinterlands для него стали не близлежащие территории, а вся страна. Как метко заметил Андре Соренсен, один из канадских коллег-урбанистов, мегалополис Tokaido «проглотил саму Японию». Но и это не может продолжаться вечно, — население страны стареет, молодые люди отказываются создавать семьи (феномен soshoku danshi, в 2010 г. доля неженатых среди мужчин в возрасте 30-35 лет была 47,3%; отчасти это вызвано высокими арендными ставками в Токио). В результате предполагается, что к 2050 г. население страны сократится на 30 млн человек, что, естественно, напрямую скажется и на самом мегалополисе. Но это дело будущего, давайте попробуем разобраться в истоках возникновения мегалополиса Tokaido и его величия.

Как возник мегалополис Tokaido: девелопментализм и Shinkansen

▍ Девелопментализм и централизация планирования

В первые два послевоенных десятилетия японская экономика активно росла с ежегодными темпами роста на уровне 10%. Основа японского экономического чуда — в комбинации больших государственных инвестиций в промышленность и инфраструктуру, массовой трудовой миграции со всей страны в Tokaido, активной государственной поддержки экспорта больших финансово-промышленных конгломератов (феномен keiretsu) через дешёвые кредиты, освобождение от налогов и «административную поддержку». Ну и, конечно, своеобразный общественный консенсус: трудолюбие, работа на износ и самопожертвование простых сотрудников в обмен на гарантию пожизненной занятости, рост заработной платы и возможность карьерного роста. Свою роль сыграла и Холодная война, Япония стала восприниматься США как близкий союзник. И на многие вещи штаты просто закрывали глаза, к примеру, на агрессивную защиту японцами зарождающихся высокотехнологичных отраслей на внутреннем рынке.

В период «большого скачка» государство инвестировало в стратегические проекты: строительство магистральной транспортной инфраструктуры, промышленного водо- и электроснабжения, выделяло площадки под промышленное производство на месте бывших прибрежных свалок и внутри страны, вкладывалось в проекты массового жилья (danchi — куда менее удачный аналог наших хрущёвок). В целом, в обществе был достигнут некий консенсус, что государство бросает все силы на восстановление промышленности за счёт недофинансирования остальных сфер. И низкий уровень жизни до поры до времени не вызывал у населения вопросов — все понимали, что нужно «нагнать и перегнать». Экономическое развитие воспринималось как единственное, что легитимизировало централизацию управления и слабость муниципалитетов в эпоху послевоенного нахождения у власти технократов от LDP (либерально-демократическая партия).

Централизованная система территориального планирования реализовывалась через Comprehensive National Development Plan (в среднем, принимался на 10 лет), в котором было два основных направления: размещение промышленности и инвестиции в транспорт/другую инфраструктуру. Городское планирование на уровне регионов возглавлялось Министерством строительства, что давало возможность пренебречь ограничениями административных границ при реализации масштабных инфраструктурных проектов. Это, кстати, стало одной из причин успеха связного развития мегалополиса Tokaido в сравнении с зарубежными конкурентами, прежде всего, мегалополисом BosWash на северо-восточном побережье США, страдающем от «местечковости» каждого штата.

В результате стратегии девелопментализма строительный рынок Японии был в конце 1980-х гг. крупнейшим в мире (18,2% ВВП). Для сравнения, в США он занимал «лишь» 8,5%. В 1991 г. четыре из пяти крупнейших строительных компании мира были японскими. Без преувеличения можно сказать, что строительный сектор создал инфраструктуру японского экономического чуда: от атомных станций, плотин и тоннелей до высокоскоростных железнодорожных линий Shinkansen. Естественно, строительные конгломераты пожинали плоды подготовки страны к Олимпийским играм в Токио 1964 г., а потом и к всемирной выставке Expo '70 в Осаке, бума автомагистралей в 1960-1970е гг. Императив на первоочередное развитие Токио не подвергался сомнению в первые два послевоенных десятилетия. Поэтому не стоит удивляться трёхуровневым эстакадам или развязкам в Токио или плотности тамошней ж/д инфраструктуры. Но где-то с 1970-80е гг. фокус развития начал постепенно смещаться на периферию, там ещё было pragnum integrum для алчущего крупные контракты мощного национального строительного сектора. Но эта периферия уже рассматривалась как hinterlands для Tokaido.

▍ Tokaido Shinkansen

Первая линия поезда-пули Tokaido Shinkansen была запущена в 1964 г., в аккурат к началу Олимпийских игр. Она прошла вдоль императорской дороги Tokaido до старой столицы Осаки, собственно — вдоль неё, а точнее, благодаря ей и стал формироваться мегаполис. Официально это нигде не декларировалось, но основная цель высокоскоростных поездов Shinkansen была доставка рабочих рук в Токио, — быстрая, массовая и эффективная доставка. Сначала из дальних пригородов, а по мере того, как дорожающая земля в эпоху Bubble Economy в 1970-1980е гг. уже не позволяла приобрести там жильё хлынувшей в столицу молодёжи, — всё из более и более отдалённых районов. Собственно, так агломерация Токио-Йокогама постепенно и разрослась до мегалополиса Tokaido гигантских размеров, вдоль линии Shinkansen до Осаки на запад, а с запуском новой линии до Нагано (да, снова к Олимпиаде 1998 г.) — и на север.

Tokaido Shinkansen и по сей день остаётся самой прибыльной и самой загруженной веткой японских высокоскоростных поездов, — на линии 17 станций, её обслуживают 323 поезда в сутки. Cегодня для жителя мегалополиса вполне типично потратить на дорогу в центр пару часов только в одну сторону. Причина такого массового использования поездов Shinkansen — в субсидировании транспортных затрат своих сотрудников японскими корпорациями. Если они не превышают 100 тыс. иен в месяц, налоговая не считает их доходами. Плюс-минус, это как раз хватает на то, чтобы покрыть те самые два часа пути на «поезде-пуле». Кстати, когда мы учились в Нью-Йорке (ядро американского аналога, мегалополиса Bos-Wash Corridor) там тех, кто тратит на дорогу в одну стороны более 1,5 часов называли super-commuters. Но, естественно, это были водители личных авто при редуцированном развитии общественного транспорта. Москвичей двумя часами на работу тоже не удивить, но здесь надо учесть намного большие расстояния и скорость поездов Shinkansen. Сейчас они гоняют уже под 300 км/ч, преодолевая расстояние в 515 км между Токио и Осакой за 2,5 часа (ранее дорога отнимала 7 часов). Нас и этим не особо удивишь — гоняем же мы из Твери или откуда-нибудь из Вышнего Волочка на «Сапсанах» в Москву и Питер, и ничего.

А вот что действительно станет чудом, так это запуск в 2027 г. первого участка линии Chuo Shinkansen с поездами на магнитной подушке (maglev). Скорость в 505 км/ч окончательно и бесповоротно превратит Нагои в спальный пригород Токио (время в пути 40 мин), а к 2045 г. и саму Осаку (1 час 07 мин). Вот теперь уже точно, как метко выразился Андре Соренсен, Tokaido проглотит Японию. Из-за необходимости обеспечить наибольшее время движения по прямой для достижения максимальной скорости, линия maglev будет прокладываться под землёй (86% пути). Чем и обусловлены космические затраты (~ $78 млрд) и фантастически длинные сроки реализации проекта для Японии.

Как при всех масштабах Токио удалось сохранить локальность деревни?

▍ Стихийная застройка

После бомбардировок союзников к концу WWII от практически полностью деревянного Токио ничего не осталось. Муниципалитет в условиях послевоенной разрухи, национального унижения и оккупации просто был не в состоянии начать восстановление города. Негласно это означало лишь одно — его должны восстановить сами жители, дом за домом, район за районом. Да, правительство помогало с базовой инфраструктурой, но на всё остальное оно просто закрыло глаза. В итоге стихийного восстановления снова получилось то, что и было до войны — огромная россыпь деревень, построенных без какого-либо плана вообще. Парадоксально, но это только упростило дальнейшее разрастание города на периферии. Близлежащие сельские территории становились «городскими деревнями» с сохранением своих традиций, но уже не только с жилой составляющей, но также с коммерческой и промышленной.

В 1950–1970 гг. в стране было вновь построено более 11 млн единиц жилья. И частные застройщики обеспечили лишь малую часть этого, — основная доля пришлась именно на небольшие собственные дома на одну семью, построенные самими жителями с опорой на традиционные практики. Так и возникла эта уникальная смешанная среда обитания с малоэтажными густозаселёнными районами. Отличие Японии в том, что центральное правительство, не видя в этом угрозы, не раскатало бульдозерами деревянный хаос во имя светлой идеи построить идеальный город будущего с правильной уличной сеткой, а лишь не дало ему превратиться в трущобы, обеспечив коммунальной инфраструктурой и связав всё единой магистральной транспортной системой. Канализация, водопровод, электричество и дороги (пусть и узкие) — всё это постепенно добавлялось в сложившуюся живую ткань.

В итоге современный Токио унаследовал сложившуюся структуру, — каждое такое практически автономное соседство имеет главную улицу, банк или супермаркет, свой цветочный магазин или детсад, причём всё это без названий улиц или нумерации домов (а зачем, местные и так всё знают). Но текущая идиллия сложилась далеко не сразу, Японии ещё предстояло пройти путь тяжёлой, даже трагической трансформации и гражданского экологического протеста.

▍ Экологический кризис 1960-х гг., гражданский протест против централизованного планирования и возникновение феномена machizukuri

Американская оккупационная администрация провела радикальную земельную реформу, раздав миллионам крестьян принадлежавшую до войны собственность богатых землевладельцев. В итоге средняя площадь земельных наделов составила полгектара. Крестьянам удалось сохранить свои права на землю даже в эпоху интенсивной урбанизации и роста мегалополиса Tokaido, а практически отсутствующий контроль над строительным сектором позволял им продавать свои и без того малые наделы по кусочкам вообще без какой-либо инфраструктуры. Естественно, чтобы не связываться с большим числом собственников, государство предпочло организовывать промышленные площадки на месте бывших свалок и заброшенных территорий. Что же касается городов, то их рост происходил за счёт проектов редевелопмента территорий (Land Readjustment projects). Фермерские кооперативы объединяли свои земли в крупные пулы, выставляя часть своих участков на продажу девелоперам или муниципалитетам, окупая затраты на строительство жилья и развитие городской инфраструктуры на оставшейся территории (улицы, парки, канализация, водоснабжение и т.д.).

Регулирование и соблюдение правил землепользования и застройки в эпоху «большого скачка» было слабым, часто бывало так, что пригородные территории застраивались без подключения канализации, даже без прокладки улиц или сохранения минимальных рекреационных зон/парков. Как уже отмечалось выше, японским планировщикам из федеральных министерств и строителям просто было не до таких мелочей — нужно было строить национальную транспортную инфраструктуру, дамбы и мосты. Они мыслили масштабами всей страны, а что там делалось на локальном уровне, никого не интересовало.

В итоге к 1960-м гг. быстрая урбанизация и индустриализация после войны в районах с высокой плотностью населения при низких экологических стандартах и слабом контроле их соблюдения, привели к масштабному экологическому кризису (см. к примеру, статью The four big pollution diseases of Japan) со смертью сотен и инвалидностью многих тысячи японцев, в основном из-за загрязнения воздуха и воды промышленными отходами. В ответ простые граждане массово вышли на улицы, а к началу 1970-х протестное экологическое движение стало весьма заметным явлением, заполучив в союзники губернаторов многих префектур страны и мэров большинства мегаполисов. Перед технократами LDP встала реальная угроза потери парламентского большинства и политическая верхушка вынуждена была пойти на уступки.

В 1972 был введён более строгий экологический контроль, а также пересмотрен закон о градостроительном планировании 1968 г. с передачей значительных полномочий от центра на места, в пользу префектур и муниципалитетов (определение территориальных границ планирования, выдача разрешений на строительство). Там же впервые вводилась процедура публичных слушаний и проверки соблюдения планов застройки. В 1980 г. был принят District Plan, который уже дал возможность детализации планирования на уровне отдельного района и дав реальный механизм работы формирующегося движения machizukuri (развитие общины/сообщества). В 1992 г. децентрализация системы городского планирования была законодательно завершена — закон о градостроительном планировании был дополнен обязательным требованием к разработке муниципальных мастер-планов с учётом мнения граждан.

Будучи наследником стихийного экологического протеста, гражданское движение machizukuri направлено на самостоятельное решение проблем собственного района/сообщества на основе выстраивания взаимодействия между жителями, общественными организациями и муниципалитетом. Поначалу стихийно возникающие сообщества противостояли ухудшающейся экологической ситуации, централизованной системе планирования и крупным девелоперским проектам, чтобы сохранить традиционную малоэтажную (часто деревянную) застройку местных сообществ. В обиход даже вошёл термин building kougai, который приравнял высокоэтажное строительство к другим видам экологического загрязнения.

С начала 1990-х гг. сообщества machizukuri уже на равных стали принимать участие в процессе муниципального территориального планирования, в т.ч. разрабатывая проекты оживления городских центров и восстановления городов после разрушительных землетрясений. А сегодня соседские ассоциации и организации занимаются проектами реконструкции жилья (machizukuri citizen projects), в т.ч. путём объединения нескольких участков для строительства жилых комплексов средней этажности, время от времени включая туда и муниципальное социальное жильё. Кроме того, местные сообщества ведут работы по предотвращению стихийных бедствий, занимаются защитой окружающей среды в своих соседствах, уходом за местными дорогами и общественными пространствами/парками. Собственно, именно активности machizukuri и трудолюбию их жителей/участников мы обязаны уютному ощущению жизни в деревне и узким улочкам в отдалённых от центра Токио деревнях/соседствах/районах.

▍ Финальный штрих — зонирование

Mixed-use zoning (смешанное использование), — это практика градостроительства, разрешающая совмещение жилого, коммерческого, производственного, административного землепользования. Mixed-use в Токио позволяет в жилых районах размещать малый/семейный бизнес: не только кафе, магазины и различные сервисы типа прачечных или парикмахерских, но также различные ремесленные мастерские и мелкие производства, булочные, бани, школы боевых искусств, офисы, детские сады и т.д. Жители в шаговой доступности могут удовлетворить большинство своих потребностей. Собственно, это также придаёт жилым районам деревенское ощущение локальной самодостаточности. Но этого было бы недостаточно, если бы не японский подход к зонированию, который в корне отличен от западного.

В стране существуют 12 различных зон, от малоэтажного жилья до чисто промышленных территорий. Допускается различное сочетание (mixed-use) первых одиннадцати при соблюдении заданных параметров плотности/этажности (максимального соотношения между общей площадью дома и площадью его основания, Floor-Area Ratio или FAR). При этом каждая следующая зона допускает использование предыдущей. На практике это означает, что малоэтажное строительство возможно практически везде за исключением последней, — чисто промышленной зоны. Гибкость проявляется в рациональном и динамическом управлении параметрами плотности/этажности (поступенчатость роста этажности зданий, setback): чем шире сама улица, и чем дальше от неё, тем выше могут быть дома (соблюдение минимальных стандартов инсоляции). Иногда от этих правил отходят, к примеру, для застройки офисными небоскрёбами пристанционных территорий. Причём это в руках именно муниципалитетов, несмотря на то что базовые принципы зонирования закладываются на общенациональном уровне. К примеру, они могут определять зоны, допускающие более высокую плотность застройки или, напротив, вводить дополнительные ограничительные критерии, как минимальная площадь зелёных насаждений.

Таким образом, смешанное гибкое зонирование лишь закрепило сложившуюся хаотичную структуру Токио как россыпи деревень, и в этом нужно отдать должное японским городским планировщикам. Им хватило ума не сломать, а сохранить традиционный уклад деревни с россыпью малоэтажных районов, лишь дополнив их современной инфраструктурой.

Продолжение следует…

Комментарии (74)

iproger

26.11.2021 21:19+19А давно отсутствие архитектуры, бесконечные баннера рекламы, отсутствие широких тротуаров стало хорошей средой для жизни? Я думал лучше европейского подхода пока ничего не придумали, но судя по восторженным оценкам в посте я что-то упускаю.

rg_software

26.11.2021 21:43+8По-моему, вполне объективно написано, где там восторженные оценки? Что почта и банк на каждом углу - ну это просто фактология, а про тротуары и архитектуру ничего не сказано.

Diordna

27.11.2021 17:44Я думаю это фигура речи зачем в эпоху интернета так много банковских отделений?

rg_software

27.11.2021 18:43Ну, в моём городке мне до ближайшего банка минут 15 на машине ехать, так что не так уж и много. А так автор же верно пишет, "так сложилось исторически". Были деревни, в каждой деревне свой банк и своя почта. Я затрудняюсь ответить, зачем люди в банк ходят. Сам бываю там раз в год, допустим. Но всегда там люди, всегда очередь, кому-то надо, значит.

acsent1

26.11.2021 22:14+32Все как в мемах

SergioMalecci Автор

27.11.2021 01:52+2Не, почему, дождитесь продолжения, — чем Токио современный живёт. Вот там и пошуршим. А первая часть так, для общего контекста

SergioMalecci Автор

27.11.2021 01:39+2Никаких придыханий и восторженных оценок) Да, в отдалённых от центра районах тротуаров нет, там и машин-то особо нет, да улочки просто узкие. Тут вопрос удобства, когда всё под рукой, не более. Японцы живут просто по-другому, не лучше-не хуже

DistortNeo

27.11.2021 14:19+2Я думал лучше европейского подхода пока ничего не придумали

Да, с архитектурой и рекламой в европейский городах полный порядок. Но вот пешеходная инфраструктура по большей части уныла и в Европе. Те же узкие тротуары, зачастую заставленные мусорными баками, отсутствие газонов, отделяющих тротуары от дороги и домов.

Nick0las

28.11.2021 00:40+3Из того что я видел в Японии и в том числе в "Большом токио".

Там нет архитектуры в привычном нам смысле - когда по городу полно старых домов выполненных в явно различимых для европейца архитектурных стилях (классицизм, модерн, барокко, ..). Там вообще старых домов мало по историческим причином. Но то что есть современное смотрится приятно и гармонично. И вся инфраструктура внутри домов очень удобная и практичная.

Тротуары есть там где большое движение. Тротуаров нет на мелких внутриквартальных улицах. Вначале непривычно потом привыкаешь. Водители вежливые и пешеходов с велосипедистами уважают в отличии от многих других азиатских стран. В дождь можно ходить и ездить на велосипеде оставаясь чистым.

В Японии очень эффективно разносят транспортные и пешие потоки по вертикали. Город очень многоуровневый.

В статье об этом сказано почти прямо, большой Токио выглядит как множество мелких городков нанизанных на ЖД ветки. Возле станций супермаркеты, магазины, и прочий соцкультбыт. Дальше жилые районы в перемешку с остальной инфраструктурой. Доволбно много парков и мест где погулять и покататься на велосипеде. Ближе к центру Токио город более плотный.

NetBUG

26.11.2021 22:37Читал про историю Южно-Сахалинска (Тойохары) и помню, как из-за принципов нарезки участков и планирования дорог в начале ХХ века там не было тротуаров)) Потому что за свой счёт делать их дороговато

gecube

26.11.2021 22:53-2в статье обсуждается более поздний период... и можно до хрипоты спорить - где теперь лучше (сейчас, в моменте) в Токио или на Сахалине.

NetBUG

26.11.2021 23:14+1Я же не о том, а о японском планировании город(к)а.

Слова "лучше" не было, да и вводить метрики – дело неблагодарное)

SignallerK

27.11.2021 01:48+5Тем не менее городу удаётся оставаться «большой деревней», он не давит размерами, везде чувствуешь себя как-то локально, по местному.

Может Токайдо и не давит. А вот Токио... Идешь так мимо детской площадки под эстакадой автобана и совсем так не давит :).

SergioMalecci Автор

27.11.2021 02:05+1Есть такое, да:) Плотность бетонной инфраструктуры в Японии на кв.м в 30 раз выше, чем в США, а общие объёмы примерно схожи. Издержки буйства developmental state до 80х и благополучия многих keiretsu. У The Guardian был отличный long read на эту тему, кстати https://www.theguardian.com/cities/2019/feb/25/concrete-the-most-destructive-material-on-earth

Я-то больше про локализм

moooV

10.12.2021 08:37+1Лично мне вообще не давит. Жил в сетагае (рядом с огромной развязкой на Ikejiri-Ohashi) там был п*дец по шуму, бесило ужасно но визуально не давило бетоном.

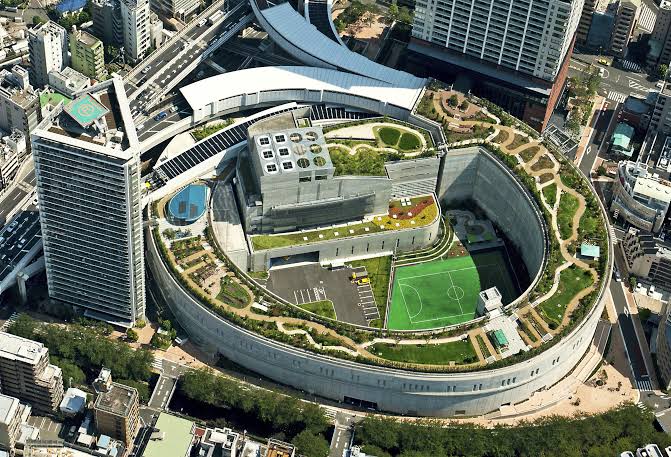

Кстати, прямо там же есть такое урбанистическое чудо как Meguro Sky Garden - они сделали поверх той огромной развязки парк с офигенным видом.

Потом полтора года в Мегуро, и сейчас живу в Кото (та самая станция Тоёсу про которую упомянули в посте) - везде кроме этого района ощущение что ты в деревне. Часто гуляю в парке нашего района (Tatsumi no mori park) - прямо над ним проходит большая многоуровневая развязка. Да, шумит. Но не давит (лично мне).

Поначалу дикий диссонанс был - мне Токио казался маленьким городком в сравнении с моим родным Питером, само собой, Москвой, и даже Владивостоком. Идёшь-идёшь, двухэтажные дома. Внезапно хуяк! Небоскребы. Прошел небоскребы - снова дачные домики и иногда даже рисовые чеки ????

Я бы сказал, реально тут деревня с инфраструктурой. Поэтому я и живу теперь на Тоёсу - мне не нравится это ощущение дачности кругом, в атмосфере большого города я себя чувствую комфортнее и защищённее. Но это лично мой глюк - я знаю что большинство людей в развитых странах стремится к личному домику в сабурбии на тихой улочке.

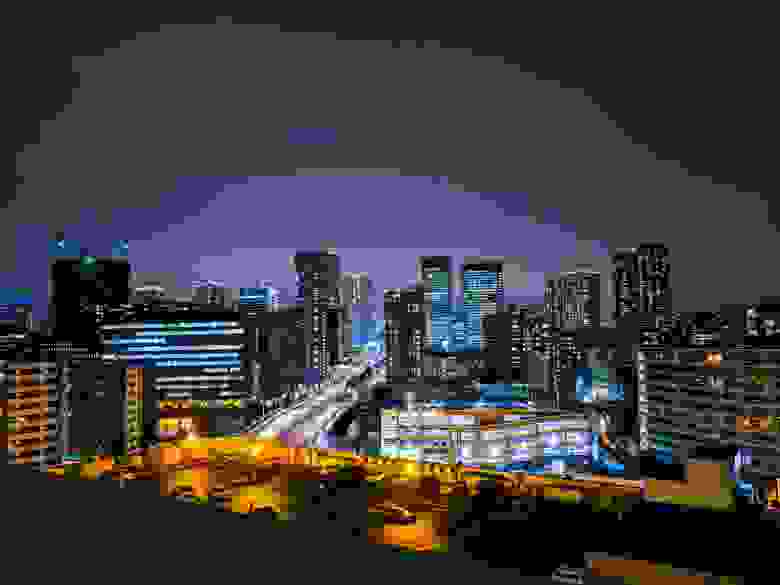

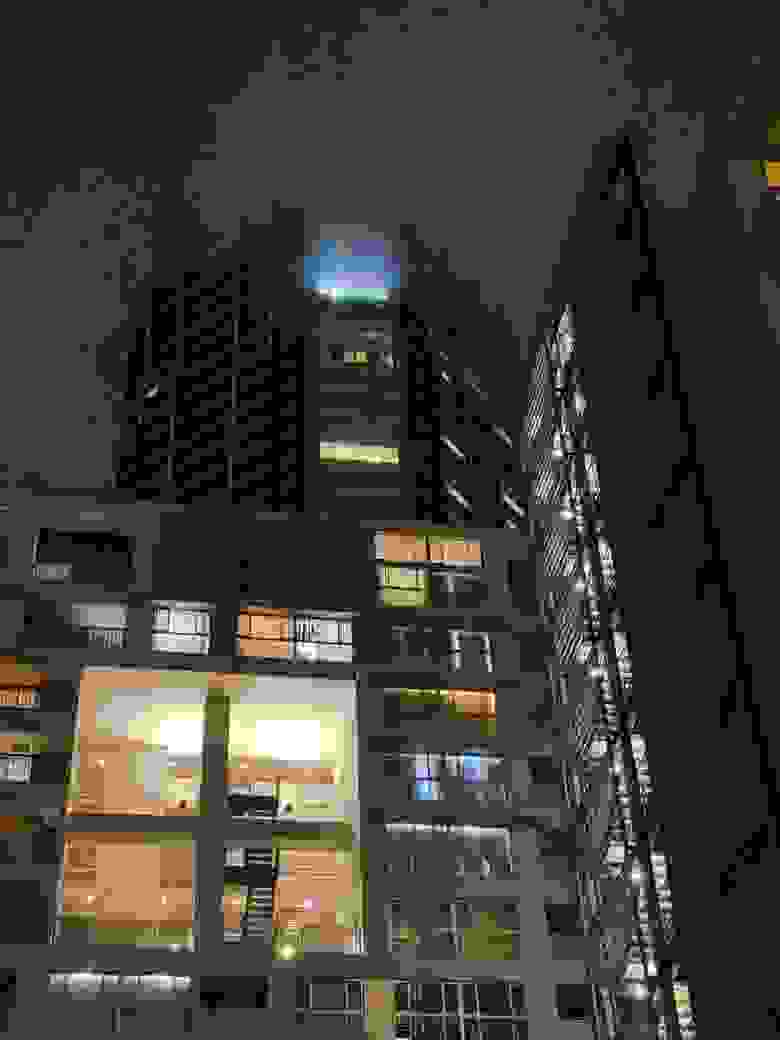

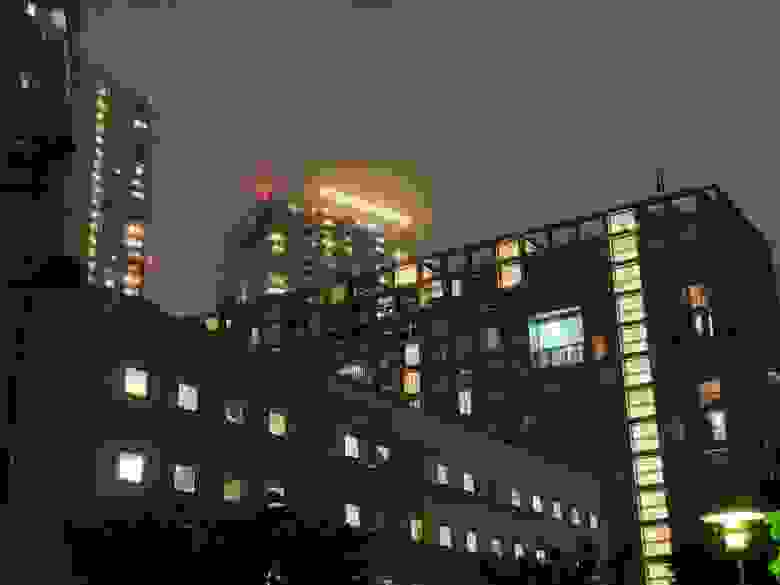

А у меня вот такой вид из окна и такие виды нашего жилого комплекса. Кстати, здесь очень мало шума и хорошо спать:

Ага, те самые жилые небоскребы про которые писали в посте. ???? Это довольно-таки элитный жилой комплекс с ценами на квартиру в 2-4к$ в месяц.

Кстати, через речку (прямо у станции Tatsumi) стоят те самые danchi - типа социальное жилье. Там хоть и видно что оно обветшавшее, все равно довольно чистенький район.

Terras

27.11.2021 08:48+12«доля неженатых среди мужчин в возрасте 30-35 лет была 47,3%» — это на самом деле трагедия.

Чрезмерная урбанизация приводит к тому, что люди начинают жить в дорогом жилье небольшой площади. Так как площади мало и все дорого, они заводят меньше детей;

Добавляем к этому японских менталитек трудоголизма, когда молодые люди проводят на работе большую часть времени, а после работы сильно пьют, чтобы снять стресс. В итоге, нет времени заводить отношения;

Так как организм требует, а не получается — появляются заменители в виде аниме, игр, алкоголя и так далее.

В итоге, когда человек растет по карьере (что не факт), и он уже может обзавестись нормальным жильем, ему уже много лет (гормоны уже не те), он уже привык быть одним, в итоге, даже имея возможность, все равно не заводит семью.

___

В общем, если ситуация не улучшится, то японию ждет весьма печальная учесть.

DistortNeo

27.11.2021 14:25Чрезмерная урбанизация приводит к тому, что люди начинают жить в дорогом жилье небольшой площади.

Старение населения и естественная убыль населения должны в конечном итоге привести к падению спроса на жильё и снижению его стоимости.

В целом, в деполуляции нет ничего плохого, за исключением того, что тогда доля пожилых становится очень высокой, а это просто чудовищая нагрузка на работающие население.

molybdenum

28.11.2021 23:17+3> к падению спроса на жильё и снижению его стоимости.

как раз вчера по NHK показывали что стоиомтсь жилья как раз таки растет. а почему? потому что хлам в котором жили старики сносят и строят вместо них на их земле более менее приличные человейники. цена на землю растет. стоимость строительства по новым СНИПАМ растет. себестоимость растет за счет увеличения зарплат строителей — население стареет некому строить, а равшанов и джамшутов в Японию не приглашают.

dragonnur

10.12.2021 08:14Пусть заводят Огромных Человекоподобных Строительных Роботов, правда, тогда вырастет зарплата наладчиков ;)

Nimo_tsi

29.11.2021 11:21+2Старение населения и естественная убыль населения должны в конечном итоге привести к падению спроса на жильё и снижению его стоимости.

А не приведет ли это к чему-то наподобие нынешнего Детройта, когда жилье в мегаполисе мало кому будет нужно, и люди при наличии альтернатив предпочтут жить в более экологичном и спокойном пригороде?

SergioMalecci Автор

02.12.2021 22:58+1Урбанисты и японские социологи, напротив, видят тренд на "съёживание" населения всей страны как раз до рамок территории мегалополиса Токайдо. По Детройту верная ремарка, белые пригороды с домами и зелеными газонами, и черный нищий всеми забытый центр. Я учился в Детройте немного, у нас вся страна в 90-е была как их Детройт

Zangasta

27.11.2021 14:34+10Так как площади мало и все дорого, они заводят меньше детей;

Это ужасное объяснение. Всю историю человечество жило в худших условиях --- жилой площади было еще меньше, рабочий день выше, и жизнь дороже.

Но это не мешало всем успешно размножаться.

molybdenum

27.11.2021 14:47+1дети в японии дорого — дешевле собаку завести

tvr

27.11.2021 19:00+4дети в японии дорого — дешевле собаку завести

А в какой, более-менее развитой стране, дешевле завести детей, чем собаку:))?

molybdenum

28.11.2021 12:27в той стране, где собак едят

Dima_Sharihin

29.11.2021 07:51+1В той стране "рядом", где собак ели, цены на жилье тоже подчиняются экспоненциальному закону, а рождаемость - одна из самых низких в мире.

molybdenum

29.11.2021 08:11> В той стране «рядом», где собак ели, цены на жилье

там есть еще одна страна, рядом, чуть севернее. без цен на жилье

DistortNeo

27.11.2021 14:52Вы не задавались вопросом, почему квартира в доме одной и той же серии, но в разных городах, может отличаться по стоимости в разы?

Раньше дорого стоило само строительство жилья. Сейчас львиную долю в цене составляет цена за занимаемую площадь — плата за самую возможность ниже в городе.

ilammy

27.11.2021 14:54+5жилой площади было еще меньше

Смотря как считать. Есть разница между жилой площадью вообще в целом (то есть когда её нет, то ты ночуешь под мостом) и жилой площадью там, где и как тебе бы хотелось жить — где есть устраивающая работа, отдельно от родителей, и так далее (то есть когда её нет, то ты закатываешь губу).

рабочий день выше

Дети не требует огромного количества свободного времени родителей для того, чтобы просто вырасти. Да, они вырастут без образования, без кружков, без новых айфонов, с не таким хорошим здоровьем из-за жилищных и социальных условий — но вырастут. Так что не проблема для размножения.

Просто с ростом благообеспечения населения обществу приходят в голову все эти прогрессивные идеи, что детям хорошо бы обеспечить хорошее образование, а не как стукнуло 12 — на поля вкалывать, потому что иначе семье жрать нечего будет. Параллельно с этим взрослые люди тоже освобождаются от вкалывания, у них появляется свободное время, и возможность его потратить на что-то другое вместо воспитания и обеспечения детей — которые в то же время уже не в такой же мере полезны и необходимы по хозяйству.

жизнь дороже

Опять же, смотря как считать. С развитием общества и экономики у людей и запросы вырастают. Раньше все мирились с тем, что можно жить, условно, за мешок риса в месяц. Теперь такое уже не прокатывает.

Аналогично, ценность жизни тоже изменяется, в смысле градации от «помер — и хрен с ним, бабы ещё нарожают» до всеопекающей заботы от младенцах и пенсионерах от общества в целом из налогов, а не только со стороны непосредственных родственников.

vsh797

27.11.2021 15:19+1это не мешало всем успешно размножаться.

Без контрацепции у них и выбора-то особого не было.

Zangasta

27.11.2021 15:51Без контрацепции у них и выбора-то особого не было.

Выбор был всегда.

Календарный метод + контрацепция были известны с древнего египта.

vsh797

27.11.2021 18:06Почитал подробнее. Интересно. Тем не менее все эти методы не кажутся очень надежными, вполне себе могут иметь побочки и уж точно были доступны и распространены куда меньше чем сейчас.

DistortNeo

27.11.2021 16:28+5Дело даже не в контрацепции, а в размножении как части человеческой культуры. Причём выработалось это в результате естественного отбора: общества, где была свобода отношений, просто вымирали.

Сейчас же наступил кризис этих ценностей: оказывается, что если общество не давит на людей традициями, то люди в основной массе не особо-то горят желанием заводить детей и просто живут как им хочется.

major-general_Kusanagi

27.11.2021 17:10+1Всю историю человечество жило в худших условиях — жилой площади было еще меньше, рабочий день выше, и жизнь дороже.

Но это не мешало всем успешно размножаться.

У Джека Лондона такое успешное размножение ярко описано:

— была молодая семья с очень хорошим (по меркам простых людей, а не благородных джентльменов) достатком,

— родилось много детей,

— в результате семья стала реально нищей!

Если дети теперь не мрут массово в детстве (даже, у королевы Анны Стюарт все 17 (семнадцать!) детей померли в детстве, и это королева имевшая лучших врачей! что уж говорить о простых людях!), то какой смысл заниматься мазохизмом превращаясь из обеспеченных людей в нищих?

gecube

27.11.2021 22:59Если дети теперь не мрут массово в детстве (даже, у королевы Анны Стюарт все 17 (семнадцать!) детей померли в детстве, и это королева имевшая лучших врачей! что уж говорить о простых людях!)

я бы аккуратно подходил к вопросам дворянства - там запросто могли быть какие-либо интриги из ближнего окружения, чтобы дети померли. Ну, и лучше приводить данные из эпох, которые ближе к нам - XIX век, край XVIII.

Kostoprav-inside

29.11.2021 11:57+4Но это не мешало всем успешно размножаться.

Тогда в ТРЕХ вещах было сильно проще)

1) Родители сами найдут тебе жену/жениха и твоё мнение об этом никого не колышет

Итого минус эти геморойные и дорогие брачные игры с завлеканием самки / самца не надо выбирать

2) Отсутствие пенсий и социальных гарантий.

То биш если детей не наплодил то кормить тебя в старости (если доживешь) будет НЕКОМУ от слова ВАЩЕ — вот плодили кучу детей.

3) С будущим детей всё было довольно прозрачно.

Крестьяне пахали, ремесленики обучали своему ремеслу своих детей, у феодалов и так всё ясно.

А сейчас? Вырасти дитятю задорого, обучи задорого. А потом надо его ещё и на работу пристроить, а со всеми этими пунктами нынче задница.Итого? Мало кто всё это может себе позволить.

А уж веселье с разводами когда мужик отдаёт всё что имел и становится бомжом.

И чтоже всё меньше женится и плодится во всём РАЗВИТОМ мире? Ума не приложу.

rg_software

27.11.2021 21:35Ситуация в целом довольно странная, и вот эти прекрасные маглевы её только ухудшают. В принципе, доходы в Японии по всей страны более-менее ровно распределены. Если выкинуть пару outlier'ов, то жить везде можно. В Токио доходы явно выше, но и расходы (на жильё, в первую очередь) взлетают. При этом в городах поменьше и с местом попроще, и нельзя сказать, что по деньгам всё плохо.

Проблема в том, что работа в столице, всякая культура-мультура тоже. В Европе в городе на 200-300 тыс. населения будут концерты, театры, бизнес и прочее. В Японии не будет ничего, только спальная застройка и работа по типу заводов, которые ещё не переехали в Китай. Получается своего рода система с положительной обратной связью -- люди едут где работа, а фирмы открываются там, где есть люди.

И вот это высасывание страны синкансеном мне совершенно не нравится. Но, что поделаешь. Может, и вправду zoom и корона -- светлое будущее всего человечества.

Manrus

28.11.2021 16:53В бедных странах похоже богачи живут раз столько детей заводят. У каждого пентхаус

santa324

29.11.2021 16:36Эволюции трудно создать прямые стимулы размножаться для разумных существ. Люди находят способы обмануть стимулы созданные эволюцией и удовлетворять их без трудоемкого реального выращивания детей.

С развитием технологий и ростом уровня жизни это становится все проще и проще. Правда технологии и выращивание детей облегчают, но похоже в этом отношении развитие медленнее.

Вероятно произойдут какие-то качественные изменения, например продление жизни ослабит эту проблему. Если нет, но это может привести реально к отуплению будущих плколений, как было в одном фильме, так как чем глупее человек - тем труднее ему обмануть созданные эволюцией стимулы )

bluetooth

27.11.2021 15:11+4Зачем столько слов на английском? Тот же Токайдо вполне можно писать на русском, т.к. регион так и называется на русском. К сожалению не смог прочитать дальше пары абзацев.

CrashLogger

27.11.2021 23:32Спасибо, что не иероглифами )

bluetooth

30.11.2021 17:33Извините, но я не довольствуюсь таким. Русский язык самодостаточен и нет нужды вот так через каждое слово писать слово на английском.

webxaser

27.11.2021 17:18+2Токайдо много раз называется мегаполисом в статье, но это мегалополис (на вашей самой первой карте так и написано), как и упомянутый БосВаш. Не путайте.

SergioMalecci Автор

02.12.2021 23:01+1Действительно, за деревьями лес потерялся, поправлю! Но уже не в названии)

StraNNicK

28.11.2021 15:40я как-то случайно наткнулся на видео Прогулка по Токио из дня в дождливую ночь - Хигаси-Икэбукуро, Мэдзиро, Икэбукуро・4K HDR и залип.

если честно, ощущения двойственные.

Приятно смотерть, что всё такое ухоженное и что небоскрёбы не давят.

Но, блин, жить в этой тесноте я бы скорее всего не смог.

DistortNeo

28.11.2021 16:10+1Так теснота — это побочный эффект от малоэтажной застройки.

gecube

28.11.2021 16:15+1Так теснота — это побочный эффект от малоэтажной застройки.

как будто рядом с небоскребами тесноты нет.

не тесно? Очень даже

StraNNicK

28.11.2021 16:39Жуть какая. Видимо мне просто комфортнее жить в небольших городах.

molybdenum

29.11.2021 12:05+2после 20 лет в Японии, гладя на эти колодцы у меня всегда первая мысль — как же это все ё… ся по время землетрясения, а потом вспоминаю, что землетрясений тут не бывает. отвык за столько лет уже от твердой почвы под ногами и забыл как люди вообще живут даже не думая об этом.

DistortNeo

28.11.2021 17:04Это другая крайность.

Вот пример:

Повышаем среднюю высоту домов с 1-3 этажей до 5-6 этажей, и вуаля: остаётся место и под тротуары, и под парковку.

ACurtis

28.11.2021 16:54Был как-то в Токио. Пошел погулять. Помню, что удивлялся хаотичной застройке. Иду-иду, кругом домики в 2-3 этажа. Ж/Д-переезд прямо посередине домов. Потом идешь дальше. Бах и небоскреб. Причем так обособленно выделяющийся на общем фоне. Отдельная территория, бетон, деревца- газоны. Все вылизано. Потом идешь дальше, снова хаос. Маленькие дворики, провода, миниатюрные машины.

Про хайвеи, как выше отмечали. Если на улица 2хуровневая и наверху скоростная дорога, то это действительно очень сильно давит.

Много чего интересного. Шибуя, йойоги-парк, храмы и тп. Рыбный рынок, суши-бары, бары вообще. Игровые автоматы на шибуе. Толпы народа играющие в покемон...

Еще хочу отметить хорошую маршрутизацию в метро и на вокзалах. Иностранцу везде все предельно понятно.

И да, один из самых безопасных городов.

Очень оригинальный город. Не сказал бы что красивый в европейском понимании, но как-то по своему красивый и интересный. Есть свой неповторимый шарм и колорит. В отличии от скучноватых европейских городов, вот в Токио бы съездил еще раз.

Nimo_tsi

29.11.2021 12:36В итоге стихийного восстановления снова получилась то, что и было до войны — огромная россыпь деревень, построенных без какого-либо плана вообще. Парадоксально, но это только упростило дальнейшее разрастание города на периферии. Близлежащие сельские территории становились «городскими деревнями» с сохранением своих традиций, но уже не только с жилой составляющей, но также с коммерческой и промышленной.

Как же напоминает современное Подмосковье, правда с хорошо оплачиваемой работой там пока не очень.

CheatEx

30.11.2021 11:51+2Очень интересная история города, спасибо.

Мне показалось что в Сеуле происходит что-то подобное, было бы интересно почитать историю его формирования.

tsubatsu

Месяц на шинкансенах туда-обратно по два часа всего за 100к йен? Звучит как фантастика, честно говоря. Или я чего-то неправильно понял.

SergioMalecci Автор

Если 20 рабочих дней, и стоимость/расстояние позволяют, то вполне (понятно, что не с конца в конец). Особенно, если купить проездной https://www.jrailpass.com/the-japan-rail-pass

tsubatsu

Так JR Pass же для приезжих на время только? Самим японцам его не дают.

molybdenum

сделали послабление для гайдзинов, живущих постоянно в Японии. не jr pass, но что то похожее

tsubatsu

Впрочем, да, если из какой-нибудь Одавары на кодаме до Токио, то вполне можно. Правда, это полчаса от силы, потом еще полтора часа по Токио разъезжать странновато. В общем, надо у местных поспрашивать :)

Volkerball

Лол, JR Pass это для "бедных" иностранцев, потому что без них стоимость синкансенов будет неподъёмным, и иностранцы ограничатся маршрутом "Токио-Осака(Киото) и обратно". А местным только ездить по полной цене.

@molybdenum пишет про послабления для местных гайдзинов - да, есть такое, но только JR EAST Pass. Японские ЖД юридические поделены на регионы, и вот один из отделов(JR East), заведующий дорогами в Токио и восточнее, до Хоккайдо, решил, что проверять визовый статус иностранцев (живёт тут или турист) накладнее по деньгам, чем просто забить и позволить местным иностранцам кататься по пассу.

В общем, деньги тут считать умеют и всё тут должно окупаться и иметь экономический смысл. Монополисты тут дерут нещадно и тот же Токайдо синкансэн окупился раньше срока и кредиты МВФ вернули раньше срока, потому что ни государство, ни корпорации здесь не любят играть в благотворительность.

Вообще японский урбанизм полностью подчиняется экономике - тут никто не будет строить лишних тротуаров, сажать газоны и деревья, если нет людей, которые будут оплачивать этот праздник жизни. Это центральные муниципалитеты Токио могут позволить себе тротуары и озеленение а-ля Европа, но провинциальный японский город не будет питать никаких иллюзий и не будет строить инфраструктуры, которую в будущем она не сможет обслуживать.

Структура японских кварталов, кстати, наследуется от структуры полей. Был земельный надел крестьянина и, хоп, через полгода там уже десяток частных индивидуальных домов (иккенья). Узкие улицы между такими кварталами это были дороги, которые фермеры пользовались, чтобы добираться до полей. И большая часть Большого Токио это такие субурбии, выросшие из фермерских полей. Благо самая большая аллювиальная равнина - Канто - отлично подходила под роль житницы Японии и стала базой правящего клана Токугава.

Как человеку, выросшему в городе, где постоянная разруха и невозможность обслуживать "нерыночную" инфраструктуру, доставшуюся от СССР, мне японская практичная урбанистика по нраву намного больше, и даже больше чем вылизанная на налоги европейская или запузыренная американская.

SergioMalecci Автор

Спасибо за содержательный комментарий! Метко подмечено про утилитаризм урбанизма и отсутствие архитектурных излишеств. Примерно также, как подземка в NYC - это чисто вид транспорта (грязный и ветшающий, будучи построенным уже давно), а у нас - памятник архитектуры. Кстати, к домам в Японии относятся как к commodity - каждое следующее поколение сносит и строит заново. Просто сама постройка не ценность, а вот земля - да

dragonnur

Дерьмовый климат большей части территории экс-СССР не слишком способствует неразрухе и рыночности.

Mirn

В Токио есть один весьма знаменитый среди русскоговорящих соотечественник, который жил в Каруизаве и ездил на работу в Токио на шинкансене каждый день — ему оформили на суйку проездной (定期券) ценой примерно в 160т йен в месяц за счёт работодателя.

fougasse

100k не облагаются налогом, вроде, никто не говорил, что стоит именно 100k.

Dair_Targ

В Японии по закону работодатель оплачивает дорогу.

molybdenum

но до определенного предела