Естественным и наиболее наглядным примером полёта для человека испокон веков были птицы. Логично, что при возникновении у кого-нибудь идеи подняться в воздух в первую очередь рассматривался вариант «машешь крыльями — и летишь». То, что подобная схема полёта с инженерной точки зрения куда менее выгодна, чем неподвижное крыло, люди поняли сравнительно поздно. Тем не менее идея орнитоптера (или махолёта), то есть аппарата, создающего тягу и подъёмную силу при помощи машущих крыльев, продолжает жить и по сей день.

В мифологии многие герои пользовались крыльями для полёта. Одним из самых известных является миф о Дедале и Икаре. Причём народная память отчего-то числит первопроходцем-авиатором именно Икара, хотя, если вспомнить текст первоисточника, этот беспечный юноша подходит разве что на роль первого в истории нарушителя воздушной дисциплины.

Именно этот миф вдохновил на полёт английского монаха-бенедиктинца Эйлмера, служившего в XI веке в аббатстве Малмсбери. В летописи «История английских королей», написанной другим монахом того же аббатства, содержится рассказ Эйлмера, уже пребывавшего на тот момент в престарелом возрасте, о том, как в молодости он решил повторить подвиг Дедала. Соорудив крылья, крепящиеся к рукам, ногам и спине, он прыгнул с башни аббатства и пролетел не менее фарлонга (201 метр). Приземление вышло не вполне удачным, к сожалению, Эйлмер сломал обе ноги, но это не остудило его пыл. Проанализировав свою попытку, юный монах пришёл к выводу, что для устойчивости в воздухе, помимо крыльев, ему будет необходим также и хвост, подобный птичьему. Он собирался доработать свой летательный аппарат и повторить испытание, но вмешался аббат, опасаясь за жизнь подчинённого, он запретил ему любые эксперименты с полётами.

Эту историю позже пересказывали во многих источниках, где Эйлмер из-за невнимательности переписчиков временами превращался в Элмера, а иногда даже в Оливера. По оценкам специалистов, полёт Эйлмера теоретически осуществим на технологиях XI века, так что есть шансы, что вся эта история не является выдумкой. При хорошем ветре и некотором везении — примитивный планер-махолёт мог позволить щуплому юноше пролететь (стартовав с высоты) пару сотен метров и не разбиться насмерть в конце.

Конечно, «летающий монах» Эйлмер был не единственным. Например, учёный Аббас ибн Фирнас из Андалузии неоднократно экспериментировал в IX веке с разными конструкциями из перьев и ткани на деревянном каркасе. Английский естествоиспытатель Роджер Бэкон среди многочисленных тем, над которыми работал, размышлял и о полёте с помощью искусственно созданных крыльев.

Понятно, что ни у кого ничего не получалось. Максимум, на что мог рассчитывать пытливый средневековый изобретатель орнитоптеров — короткий планирующий полёт (точнее, по факту, «стильное падение», если цитировать классиков). Практически неуправляемый и с весьма неслабыми шансами серьёзных травм в финале. Причину этого сформулировал в конце XV века Леонардо да Винчи — человеку просто не хватало силы. Точнее, энерговооружённости — то есть его сила была слишком мала относительно его веса.

В попытке если и не побороть, то хотя бы частично смягчить проблему, Леонардо прикинул конструкцию, в которой для приведения крыльев в движение использовались бы мускулы всего тела. Пилот должен был двигать руками и ногами, как пловец. Теоретически — это должно было сделать летательный аппарат более эффективным, чем приводимый в действие одними руками, но добиться устойчивого полёта всё равно вряд ли вышло бы. Впрочем, насколько известно, этот проект так и остался на бумаге, поэтому проверить его на практике не удалось.

Немного отвлекаясь, отметим, что выводы Леонардо справедливы именно для машущего полёта. Он гораздо более энергозатратен. Летательные аппараты более традиционных по современным меркам схем вполне успешно летают на мускульной тяге пилота. Но в те годы традиционным был как раз машущий полёт, а прочие варианты, если и приходили изобретателям в голову, то рассматривались как второстепенные.

Несмотря на выкладки да Винчи и распространение новых методов полёта (аэростаты, воздушные змеи, планеры), идея летать именно по-птичьему долго не отпускала энтузиастов. Даже в начале XX века, когда уже вовсю летали аэропланы, находились поклонники «классических методов». Например, в Монголии, некто Хайнзангийн Гэлэнху удостоился в наши дни памятника за попытку полететь на крыльях, сделанных из овечьей шерсти и орлиных перьев. По одной из версий, сделал он это аж в 1932 году, после того, как увидел советские военные самолёты, помогавшие официальным властям подавлять Хубсугульское восстание. Зрелище настолько потрясло немолодого уже овцевода (ему на тот момент было за пятьдесят), что он решил повторить увиденное своими силами. Конечно, в меру собственного скромного понимания. Не имея никакого технического образования, он не смог понять принцип работы самолёта, поэтому сделал то же самое, что делали за многие века до него — устроил косплей Икара. Полёт завершился ожидаемо неудачно, но отважный пастух понравился народу и даже заслужил прозвище «парашютист Гэлэнху».

Что же касается более серьёзных опытов, то в конце XIX века наконец удалось создать и полноценно летающие орнитоптеры. Правда, только в виде масштабных моделей. Таких маленьких махолётов было построено много, и все они приводились в движение резиновыми жгутами, пружинами и миниатюрными паровыми машинами. А в 1889 году французский изобретатель Густав Труве продемонстрировал представителям Парижской академии наук «Механическую птицу» (Oiseau Mécanique), модель орнитоптера, крылья которого приводились в движение поочерёдно срабатывавшими холостыми револьверными патронами. Аппарат сумел преодолеть расстояние около 80 метров, что для его миниатюрных размеров было вполне солидной дистанцией.

С полноразмерными пилотируемыми орнитоптерами дела обстояли сложнее. Известный пионер авиации, немецкий планерист Отто Лилиенталь, в начале 1890-х годов разрабатывал аппарат, который мог бы не только парить, но и активно перемещаться в воздухе именно благодаря подвижным крыльям. Увы, завершить работу Лилиенталь не успел, в августе 1896 года он погиб во время очередного полёта.

В Великобритании созданием орнитоптеров на рубеже XIX-XX веков занимался Эдвард Фрост. В 1890-е годы он построил махолёт с паровым двигателем, но ему не хватило мощности, силовая установка вместо ожидавшихся от неё 20-25 лошадиных сил, выдала всего пять. Второй попыткой стал орнитоптер доработанной конструкции и увеличенных габаритов, оснащённый двигателем внутреннего сгорания. Фрост построил его в 1902 году и продолжительное время испытывал. Наконец, в 1904 году машина смогла оторваться от земли, но не более того. Кроме мелких подскоков, от неё ничего добиться не получалось. Фрост, кстати, несмотря на это, впоследствии стал аж целым президентом Королевского воздухоплавательного общества.

Во Франции орнитоптерами в начале XX века занимался инженер Рене Риу. Поначалу он занимался обычными аэропланами, но потом, видимо, счёл их слишком банальными (ведь их в те годы конструировали все кому не лень) и переключился на махолёты. В 1913 году Риу при помощи своего коллеги Жана-Мари Дюбуа построил пилотируемый орнитоптер с бензиновым двигателем мощностью 35 лошадиных сил. В его конструкции было много интересных решений. Например, чтобы избежать удара крыльев о землю, старт происходил «по-самолётному» — машина разгонялась, удерживая крылья неподвижно и в горизонтальном положении. Двигатель в это время вращал колёса шасси. Когда орнитоптер набирал достаточную скорость и отрывался от земли на несколько метров, тяга переключалась с колёс на крылья, и последние переходили в машущий режим. Испытаниям аппарата помешали проблемы с двигателем, а исправить их, в свою очередь, не дала начавшаяся в 1914-м Первая мировая война. Лишь в 1916 году Риу смог вернуться к работе над машиной. Он внёс в конструкцию некоторые улучшения и установил новый мотор на целых 50 «лошадей». В этот раз орнитоптеру удалось подняться в воздух, однако полёт завершился аварией. Никто не пострадал, но машина была разрушена. Восстанавливать её Риу не стал, но идею машущего полёта не забросил. Мы ещё вернёмся к нему далее.

В 1929 году немецкий авиаконструктор Александр Липпиш, более известный экспериментами с самолётами схемы «летающее крыло», испытал орнитоптер собственной разработки. Пролететь удалось порядка трёхсот метров, что Липпиш и поспешил объявить первым в мире успешным полётом орнитоптера. Многие, однако, выражают сомнение в справедливости такой трактовки, поскольку аппарат Липпиша был поднят в воздух с помощью самолёта-буксировщика. В итоге непонятно, сколько именно из этих трёх сотен метров он пролетел именно из-за своих машущих крыльев, а сколько просто планировал. Справедливее всего будет, наверное, поставить орнитоптер Липпиша в один ряд с проектами Фроста и Риу. То есть в воздухе он как-то, конечно, держался, но о полноценном полёте речи нет.

В СССР с махолётами экспериментировал Борис Черановский, как и Липпиш, он больше известен работой над самолётами без хвостового оперения («бесхвостки» и «летающие крылья»). Полёты проводились в 1921, 1934 и 1935 годах, но закончились тем же, что и у всех, аппараты планировали, будучи поднятыми в воздух или запущенными в вершины холма, но машущие крылья на их перемещение значимого воздействия не оказывали.

Упомянутый нами выше Рене Риу, как уже было сказано, не забросил идею машущего полёта. После окончания Первой мировой он работал в нескольких авиастроительных компаниях и участвовал в проектировании гоночных самолётов. В 1933 году он представил Авиационной технической службе (государственный орган Франции, координирующий исследования в области воздухоплавания) несколько моделей орнитоптеров. Одна из них вполне успешно прошла двухсотчасовые испытания в аэродинамической трубе. По итогам с Риу в 1937 году был заключён контракт на постройку пилотируемого прототипа. Аппарат получил обозначение Riout 102T и название Alérion («Алерион», вымышленная геральдическая птица). Внешне он, правда, больше напоминал не птицу, а стрекозу (так как имел две пары крыльев, расположенных друг за другом), так что технически правильнее называть его не орнитоптером, а энтомоптером. Но замнём это для ясности. Аппарат также был сначала испытан в аэродинамической трубе, но, в отличие от моделей, испытаний не выдержал.

Вторая мировая война остановила большинство экспериментов, не имеющих непосредственных практических перспектив, но не все. В Германии в 1942 году некто Адальберт Шмидт испытывал махолёт, приводившийся в движение мотоциклетным двигателем. Машина совершила успешный полёт, преодолев более 900 метров на высоте около 20 метров. После установки более мощного мотора летать он стал ещё лучше, но, как и в случае в Липпишем, был нюанс. Несущие крылья у аппарата были неподвижными и, по сути, ничем не отличались от крыльев обычного самолёта. Машущие плоскости имели относительно небольшой размер и не держали аппарат в воздухе, а лишь двигали его вперёд, фактически играя роль неуклюжего и не особо эффективного пропеллера. Так что считать эту машину орнитоптером в полном смысле этого термина вряд ли возможно.

После окончания войны, в 1947 году, Шмидт построил ещё один вариант махолёта. На этот раз машущие плоскости находились на концах неподвижных крыльев, но всё так же играли роль исключительно движителя, так что полноценным орнитоптером его назвать опять-таки не выйдет.

Вообще, после Второй мировой энтузиасты машущего полёта в основном переключились на модели. Выпускались тематические игрушки, усложнялась конструкция, появлялось дистанционное управление. В наши дни, например, рассматривается возможность использовать небольшие радиоуправляемые орнитоптеры, замаскированные под птиц, в качестве разведывательных дронов для армии и спецслужб.

Пилотируемые образцы появлялись всё реже. В 1959 году английский скульптор Эмиль Хартман построил орнитоптер с мускульным приводом. Для взлёта его разгонял на буксире легковой автомобиль, то есть это снова был фактически планер, машущие крылья которого лишь помогали ему летать немного дальше обычного.

Из последних известных экспериментов стоит отметить разве что работы энтузиастов из Университета Торонто, что в Канаде. Там работают как минимум две группы. Одна, под руководством профессора Джеймса Делаурье, создала в начале нулевых аппарат с незатейливым названием Flapper («Машущий крыльями»). Он был оснащён бензиновым двигателем, но с его помощью мог совершать лишь короткие подскоки, отрываясь от земли на две-три секунды. После оснащения машины реактивным ускорителем она смогла совершить более выраженный полёт, но сам Делаурье счёл, что наличие подобного «костыля» не позволяет считать Flapper полноценным орнитоптером.

Вторая группа работала над орнитоптерами на мускульной тяге. Один, безымянный, они создали в 1990-е, и он ничем не отличился. Второй, с романтичным именем Snowbird (дословно — «снежная птица», но вообще в обиходе так именуют серого юнко, певчую птичку из семейства воробьиных). Его построили в 2010 году с амбициозной целью попасть в Книгу рекордов Гиннеса. При размахе крыльев в 32 метра (почти как у пассажирского лайнера) аппарат имеет массу всего 43 килограмма (без пилота). Рекорд был официально зафиксирован, но в целом не впечатлил. Девятнадцать с небольшим секунд в воздухе — и всего преодолено около полутора сотен метров. К тому же для взлёта опять же использовался разгон на буксире у автомобиля.

Зачем вообще нужны орнитоптеры в наш век вполне успешных самолётов и вертолётов? Теоретически полноценный махолёт может сочетать в себе достоинства тех и других, то есть свободно маневрировать по вертикали и даже, возможно, взлетать без разбега, при этом имея возможность летать горизонтально с относительно высокой скоростью. Проблема в том, что осуществить подобное получается только в небольших размерах. То есть у птиц и на моделях, имеющих сходные с птицами размеры. Попытка масштабировать схему на полноценный пилотируемый аппарат, даже компактный и одноместный — заканчивается провалом.

Возможно, со временем, когда будут созданы более лёгкие, прочные и гибкие материалы, а также двигатели с более выгодным соотношением массы и мощности, получится создать нормальный орнитоптер. Но полноценным воздушным транспортом они вряд ли станут. Самолёты летают быстрее, вертолёты более манёвренные, а ещё могут появиться какие-нибудь принципиально новые летательные аппараты. Так что «Дюны» ждать не стоит, скорее всего, орнитоптер станет спортивным и развлекательным снарядом, как какой-нибудь параплан.

НЛО прилетело и оставило здесь промокод для читателей нашего блога:

— 15% на все тарифы VDS (кроме тарифа Прогрев) — HABRFIRSTVDS.

Комментарии (29)

Dmitry_Dor

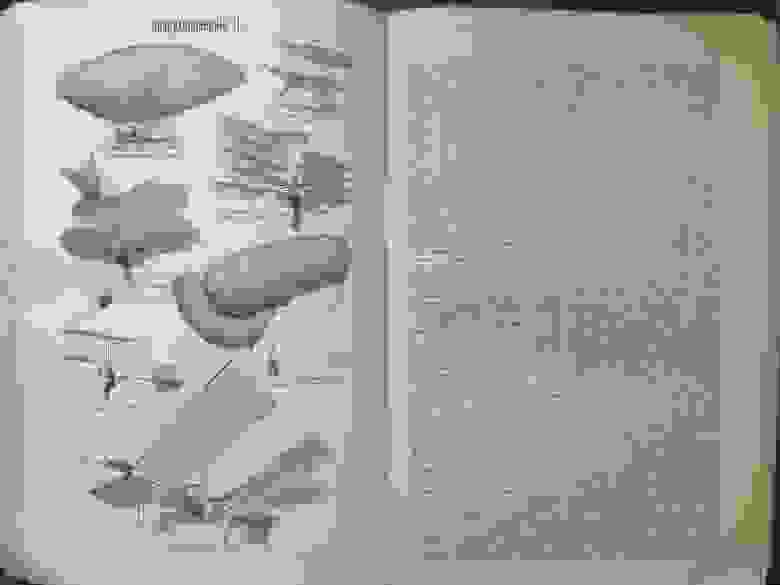

29.07.2022 15:55+9Страничка с иллюстрациями из Большая энциклопедiя (1904г), статья Воздухоплаванiе

(из моей домашней библиотеки)

По поводу перспектив развития:

… Массу типовъ, созданныхъ въ настоящее время динамическимъ направленiемъ, можно разбить на слѣдующiя группы: 1) машины съ крыльями — летательныя машины, движущiяся подобно птицамъ ударами крыльевъ;…

Будущие самолеты в списке перспективных направлений указаны лишь на пятом месте:

...5) винтовыя машины: подъемъ и горизонтальный полетъ этих машинъ производится исключительно гребными винтами…

₽$ Забавно, что братья Райт уже совершили свой первый полет (1903) на момент излания «Большая энциклопедiя» (1904), но отдельного упоминания не удостоислись, да и на перспективность «винтовых машин с гребными винтами» по мнению авторов статьи это не повлияло.

Dmitry_Dor

31.07.2022 14:15₽₽₽$ Поправлю сам себя:

5) винтовыя машины: подъемъ и горизонтальный полетъ этих машинъ производится исключительно гребными винтами

— это скорее будущие вертолёты, а будущие самолёты (аэропланы) вместе со змеями — чуть повыше, поперспективнее:

3) змѣи и аэропланы: въ нихъ поднятiе происходить благодаря совмѣстному дѣйствiю двигателя и наклонныхъ поверхностей. Сторонники этого направленiя примѣняютъ или нѣсколько большихъ поверхностей, или много маленькихъ, помѣщенныхъ одна надъ другой, которымъ придаютъ между прочимъ, параболическое сѣченiе;

₽₽₽₽$ Хотя возможно, что и это не самолёты, а нынешние буксируемые планеры (ну и змеи), а будущие самолёты чуть ниже по перспективности, в следующем пункте:

4) парусоколесныя машины, подымающiяся при помощи снабженн. лопастями колесъ, оси вращенiя котор. параллельны направленiю движенiя; движенiе ихъ впередъ должно происходить вслѣдствiе винтообразнаго наклона колесныхъ спицъ;

Остаётся ещё пункт 2) волновыя машины, подвiгающияся на подобie скользящаго полета птицъ по волнистому пути… , который составители энциклопедии выделили в отдельный от махолетов пункт. Такие дела… А ведь чуть более века прошло с момента издания энциклопедии, а нам уже трудно понять представление её авторов о будущем авиации.

katok535

29.07.2022 18:45насколько я понимаю, птицы летают энергоэффективно. А вот как именно им это удается, не понятно. Понятно, что за счет перьев и турбулентности, но у человека нет под это теории, не получается скопировать.

Это же касается и рыб, которые очень хорошо плавают, относительно доступной им мощности. Тоже турбулентность, пограничные слои.

Не согласен с автором статьи и в том, что вертолет превосходит птиц по маневренности. Птицы умеют точно пикировать и взлетать без разбега с поразительной скороподъемностью. Как минимум, сопоставимо - есть преимущества как у птиц, так и у вертолета (на месте зависать вне зависимости от направления потоков воздуха, разворачиваться в точке).

saege5b

29.07.2022 23:00Есть там теория, и улучшить можно.

Только крыло получается специфическим - массив датчиков, и крыло гибкое, с высоким быстродействием.

Собственно, на этом все и заканчивается, пакет мощных скоростных приводов будет весить столько, что раздавит любое крыло.

Максимум что сейчас получится - планирующий полет.

Radisto

30.07.2022 13:41+1Дело может быть и в масштабном факторе. Муравей, к примеру, тоже чрезвычайно энергоэффективен, но, если его увеличить до размеров человека, он не только не поднимет вес в двадцать раз больше себя, он даже ходить не сможет и через некоторое время умрёт от гипоксии

katok535

30.07.2022 13:54Может. Но на сегодня принято считать, что птеродактили летали. Неизвестно, насколько далеко, но тем не менее - предполагаем, что их вес был до 250 кг!

И интересно, что природа создала только машущие крылья, причем множества видов, а человек - кучу альтернатив, но вот именно сами машущие крылья пока даются тяжело. А самый энергоэффективный способ передвижения, колесо, не имеет прямых аналогов в природе.

Удивительно.

iig

30.07.2022 15:22колесо, не имеет прямых аналогов в природе

В природе нет дорог.

dimchik_b

30.07.2022 21:41Когда колесо изобрели, дорог тоже не было. Тут другая проблема: как колесо кровью снабжать?

mortadella372

30.07.2022 22:01Можно не снабжать, пусть будет мертвым. Процесс получится немного неуклюжим, но если выращивать колесо как зуб, ракушку или рог, а когда готово — перекрывать кровоток, обрывать связки и пользоваться пока не износится. Если организм долгоживущий, то повторить.

Кстати, про «нет в природе» — а перекати-поле это, разве, не оно? ну не колесо, сфера, но как раз прямой аналог.

czz

31.07.2022 16:17Можно не снабжать, пусть будет мертвым. Процесс получится немного неуклюжим, но если выращивать колесо как зуб, ракушку или рог

Ну или, например... эволюционным путем появился бы орган, позволяющий собрать "мертвое" колесо из материалов, находящихся в окружающей среде? Oh wait...

randomsimplenumber

31.07.2022 06:46+1Когда колесо изобрели, дорог тоже не было

Были дороги, только пешеходные. Без растительности, препятствий, и ведущие куда надо. Пешком можно двигаться и без дороги, но не так удобно. Колесо вне дороги не поедет совсем.

как колесо кровью снабжать?

Сделать весь организм круглым и катить, перекачивая жидкость внутри.

vassabi

30.07.2022 15:37+3вроде бы во времена птеродактилей был другой уровень кислорода в атмосфере ...

Dmitry_Dor

30.07.2022 15:56+4Но на сегодня принято считать, что птеродактили летали

Состав атмосферы и её плотность были существенно другими

Radisto

31.07.2022 17:57Только в макромире. В микромире все хорошо. Жгутики архей и бактерий вращаются, иной раз выше килогерца. Э это у них уже довольно давно.

Tarakanator

01.08.2022 09:47А муравей точно энергоэффективен?

вот вы пишете что он в 20 раз больше себя поднимает. Ну и что?

Энергоэффективность же считается от мощности, а не от силы.

mikhail-edoshin

01.08.2022 09:41Может быть они еще как-то используют резонанс, то есть собственную частоту колебаний крыла? Тогда сила может быть сколь угодно малой, лишь бы раскачивала в нужный момент. Слышал, что кенгуру тратят меньше энергии, когда скачут с большей скоростью, чем с меньшей, потому что там больше работает пружинистость костей и связок, а не мышцы.

Brenwen

29.07.2022 20:04В последнее время видел несколько видео вполне активно летающих радиоуправляемых моделей махолетов, например: https://youtu.be/_SaDX5DRjvI и https://youtu.be/y0tkTRSnBkw.

И в качестве обоснования плюсов этой схемы видел расчеты, что КПД машущего полета выше, чем у винтового движителя, только не найду уже пруф.

vassabi

29.07.2022 23:41КПД машущего полета выше, чем у винтового движителя, только не найду уже пруф.

вы про эту статью ?

(там на видео с 2:38 есть графики, только не КПД, а зависимости тяги от частоты)

vashu1

30.07.2022 05:40+3сам размер махолета ограничен законами физики. Момент инерции крыла растет в четвертой степени линейного размера, а прочность в второй, т.е. существует точка после которой махолет не может существовать.

acces969

Когда ждал новую Дюну, особо ожидал посмотреть, как покажут орнитоптеры из книги. Сьемочной группе это было бы особенно трудно сделать, так как в книге есть довольно сложная сцена с управлением аппарата в бурю и последующим падением. Команда Дэни Вильневе справился на отлично - сцена получилась просто превосходной.

V1RuS

Да, красиво получилось. Только концепцию самих орнитоптеров несколько изменили: в книге описаны машины с относительно медленно движущимися крыльями, создающими заметную подъемную силу даже за один взмах, плюс реактивные двигатели для вертикального взлета.