2015 году не повезло с анонсированными первыми запусками ракет. В начале года говорили о первом пуске Falcon Heavy, но он съехал на 2016 год. Также планировался первый пуск сверхлегкой ракеты Super Strypi, она же SPARK. Увы, пуск 3 ноября окончился неудачей. По поступающим новостям, похоже, проект будет закрыт. Жаль, с инженерной точки зрения проект обещал быть интересным.

История и конструкция

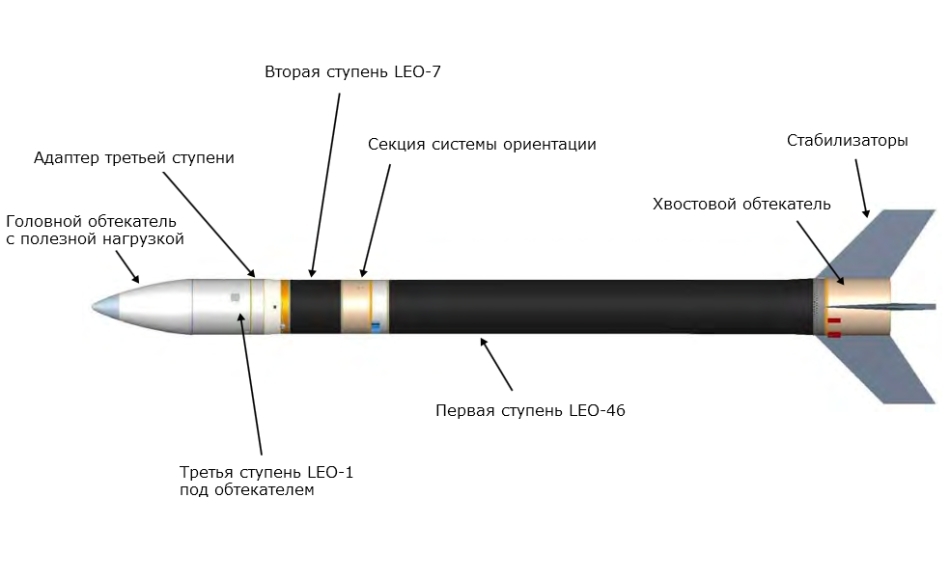

Формально проект Super Strypi ведет свою историю от геофизической ракеты Strypi, специально разработанной для ядерных испытаний. В 1962 году с помощью Strypi был поднят на высоту 147 км и успешно подорван водородный заряд. Но в 1963 году страны договорились не испытывать ядерное оружие над землей, и ракета по основному назначению стала не нужна. Но ей нашлось более мирное применение, она стала использоваться для научных задач и испытаний систем теплозащиты. Порядка тридцати ракет Strypi было запущено, последняя стартовала в 1997 году. Название Super Strypi появилось в 1999 году, когда на базе геофизической ракеты предложили сделать сверхлегкую ракету-носитель. Конструкция менялась с годами, и, если в первоначальном варианте планировалось использовать готовые твердотопливные двигатели Castor, Antares, Star-47 и Recruit, и три ступени с боковыми ускорителями, то для окончательной конструкции разработали новые двигатели LEO-46, LEO-7 и LEO-1 (число в названии двигателя означает примерный вес двигателя в тысячах фунтов), а боковые ускорители убрали.

Итоговая компоновка:

Все три ступени используют топливо на основе нитрата аммония. В первой ступени 20,5 тонн топлива, во второй — 3,2 тонны, в третьей — 650 кг. Стартовая масса всей ракеты 28,2 тонны, длина — 17 метров.

Испытания второй ступени, 2012 год

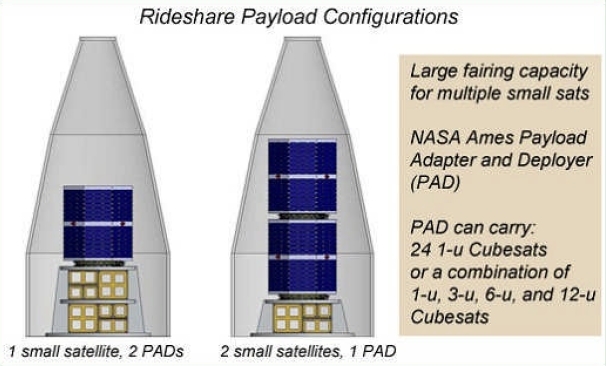

Ракета-носитель позиционировалась как бюджетная. За $10-12 миллионов планировалось иметь возможность запустить один-два небольших спутника и один-два диспенсера кубсатов общей массой до 300 кг:

Кроме этого декларировалась возможность «быстрого запуска», когда при необходимости ракета могла стартовать меньше, чем через неделю. Проект разрабатывался при участии Гавайского университета и Министерства обороны США, и возможность быстрого запуска была ценной для военных. Гражданских же заказчиков хотели привлечь низкими ценами для кубсатов и возможностью запуска роя спутников для научных исследований. Также, ожидалось, что этот проект даст экономический толчок Гавайям и привлечет туда высококвалифицированную рабочую силу.

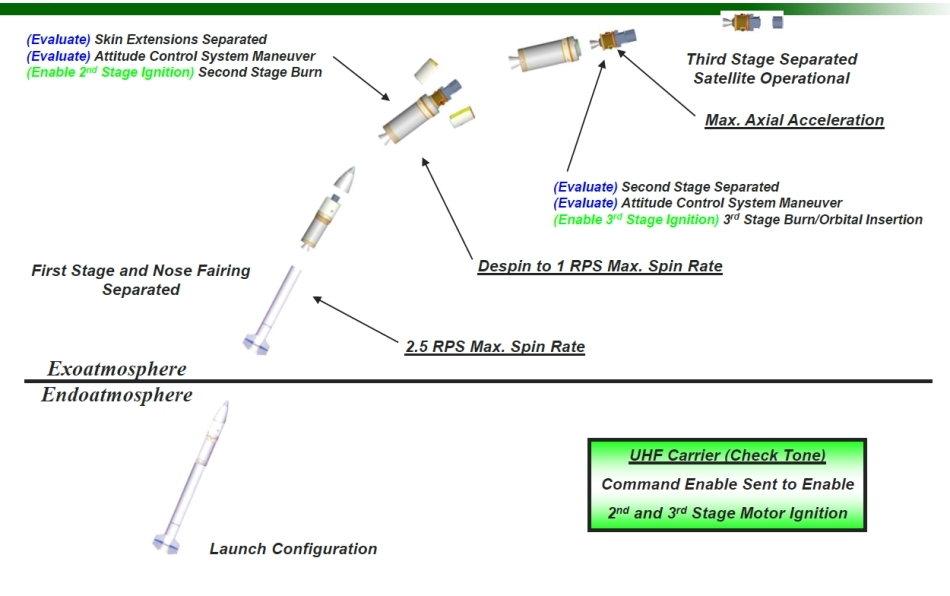

Бюджетность ракеты привела к интересным техническим решениям. Прежде всего, ракета стартовала с наклонной пусковой установки, первая ступень была неуправляемой, а стабилизировалась ракета вращением.

После окончания работы первой ступени вращение тормозилось с 2,5 до одного оборота в секунду, и включалась вторая ступень. После ее выгорания система управления газовыми двигателями устанавливала правильное положение для выхода на орбиту и отделялась вместе со второй ступенью. Третья ступень включалась, «запомнив» вращением правильный вектор и завершала вывод полезной нагрузки на орбиту.

В целом, циклограмма полета очень напоминает первую японскую ракету-носитель Lambda-4S. Отсутствие системы управления на участках работы первой и второй ступеней должно было упростить и удешевить ракету.

Пуск 3 ноября

Первый пуск ракеты изначально планировался на 2013 год. Но, как это обычно бывает, сроки съезжали вправо, и, в итоге, первый пуск состоялся 3 ноября 2015 года. Полезной нагрузкой был многоспектральный спутник Гавайского университета HiakaSat массой 55 кг и двенадцать кубсатов.

HiakaSat

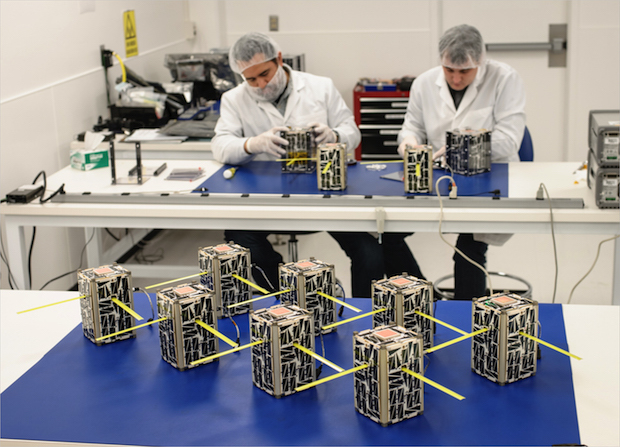

Восемь кубсатов составляли проект ESDN от NASA, изучающий возможность распределения научных задач в рое небольших спутников.

Кубсаты ESDN

Запуск состоялся вечером по местному времени, доступна запись трансляции:

На ней хорошо видно, что с примерно пятидесятой секунды ракета стала испытывать прецессию. А после шестидесятой секунды картинку с борта закрыли анимацией положения ракеты по телеметрии. Если данные реальны, то ракета на пятьдесят восьмой секунде полета стала кувыркаться, скорее всего, разрушившись. Трансляцию прервали, и, спустя примерно час, сообщили о неудачном пуске. Есть любительское видео с земли, и находятся люди, которые утверждают, что могут разглядеть на нем момент разрушения ракеты (я к ним не отношусь):

Официальная причина аварии будет объявлена после окончания расследования. По имеющимся данным можно предположить, что прецессия вызвана появившимся боковым компонентом тяги от частичного разрушения сопла, прорыва газов сквозь корпус или нештатного срабатывания системы управления, которая на этом этапе должна была быть неактивна. Версия прорыва газов сквозь корпус косвенно подтверждается тем, что еще до пуска был известен конструктивный дефект первой ступени, который повышал вероятность именно этого типа аварии. Тем не менее, конструкторы сочли риск приемлемым и решили пускать ракету. Из потерянных спутников только проект ESDN обошелся NASA в $13,6 миллионов.

Еще до аварии, 22 октября, представители ВВС США заявили, что новых миссий ракеты-носителя, на которую с 2007 года потратили $45 миллионов, не планируется. Если у проекта не появятся новые инвесторы, первый неудачный пуск Super Strypi станет последним.

Дорога в космос не стала легче. Да, теперь мы знаем космические условия, и многие решения уже известны и опробованы. Но теперь на конструкторов давит экономика. Приходится, как и в других отраслях, решать треугольник «быстро-дешево-качественно», и далеко не у каждого проекта это успешно получится.

Похожие материалы по тегу «космические происшествия».

Комментарии (19)

22sobaki

09.11.2015 12:24Циолковский был прав — наклонный старт выгоднее вертикального?

lozga

09.11.2015 19:57+2Нет, просто неуправляемая ракета с наклонным стартом будет постепенно поворачиваться к земле, что будет похоже на уменьшение угла тангажа при работе системы управления. Полноценно управляемой ракете без крыльев проще и выгоднее стартовать вертикально.

22sobaki

09.11.2015 21:47Комментарием выше пишут про поворотный и наклоняющийся стартовый стол для «Союзов» — так и есть? Зачем?

kumbr_87

09.11.2015 22:03Слегка ввел в заблуждение, осуществляется наведение РН по азимуту.

22sobaki

10.11.2015 00:14В смысле вращение стола «Союзов» есть, но наклона нет?

Не про мирный космос, но больно ужфотка хорошая:kumbr_87

10.11.2015 04:55Мне казалось я видел и наклон стартового стола когда был на пусках, уж очень долго крутили ракету после установки и в памяти отложился стартовый стол с горизонтальными делениями, но быстро найти этому подтверждение в интернете не смог поэтому гарантированно могу утверждать только про азимут.

lozga

10.11.2015 06:42+3На Байконуре стол поворачивается, но не наклоняется. Дело в том, что в 50-х годах тогдашней системе управления нужен был разворот в плоскость стрельбы. В Куру и на Восточном стол не поворачивается — системы управления стали лучше, поворачивать стол уже не надо.

kumbr_87

10.11.2015 20:32Помимо систем управления есть еще экономия топлива, ну и про 50ые года возможно, но лет 5 назад на Байконуре еще стол крутили, видимо не просто так, зачем лишний раз вносить дополнительную ошибку.

lozga

12.11.2015 06:50+2На Байконуре стол крутят и сейчас, «потому что могут». Но современным системам управления поворот стола уже не нужен. Поэтому в Куру стол без возможности поворота, и с него успешно летают, а на Восточном тоже строится стол без фичи поворота.

kumbr_87

12.11.2015 08:38Ни одна операция с РН не осуществляется только по причине «потому что могут»

WerewolfPrankster

lozga, вы не вкурсе, как так получилось, что в принципе экспериментальную ракету, пусть и на основе старых наработок, запустили в первый раз с дорогостоящей полезной нагрузкой? Почему не сделали хотябы холостой тест? У меня просто в голове как-то не укладывается. Или это нормальная практика?

UPD: Спрашиваю вас, т.к. вы с теме разбираетесь уж точно лучше меня. Может у вас есть какие-то предположения.

lozga

Первые пуски бывают и с полезной нагрузкой и без — это уже решают ее (нагрузки) разработчики. Первый пуск более рискованный но, как правило, со скидкой. Вот и решили рискнуть, очевидно.

Voley

Страховка.

WerewolfPrankster

Ну ведь дело не только в деньгах. Это же не автомобиль. Разбили, отдали денги, купил новый. Это еще и время на разработку, которого на повторный сбор, заказ уникальных элементов и т.д. может не быть.

DIHALT

НУ компоненты там могут быть и не особо уникальные. А разработка никуда не делась. В следующий раз запустят на нормальной ракете.